14,99 €

Mehr erfahren.

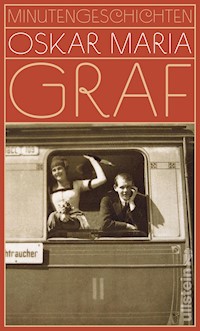

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Klassiker über Angst und Mut in dunklen Zeiten Was passiert, wenn Angst die Stille verdrängt und Mut zur seltenen Ausnahme wird? Ein Roman, der die leisen und lauten Momente einer Umbruchzeit einfängt. Was geschieht, wenn eine Gemeinschaft von Angst erfasst wird und die Stimmen der Vernunft zu verstummen drohen? Dieser Roman erzählt von einer Zeit, in der das Unheil langsam Gestalt annimmt und die Menschen vor existenzielle Entscheidungen stellt. Mit großer literarischer Kraft und zeitloser Relevanz zeigt der Klassiker, wie fragile Menschlichkeit und Mut auch in dunklen Epochen Hoffnung schenken können. Ein Werk, das heute aktueller denn je erscheint. Mit eindringlicher Sprache und zeitloser Botschaft ist Oskar Maria Grafs Roman ein Muss für alle, die sich mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinandersetzen wollen. Der Roman »Unruhe um einen Friedfertigen« diente als Vorlage für den Fernsehfilm »Sturm kommt auf«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Oskar Maria Graf hat in Unruhe um einen Friedfertigen als genauer Chronist die Jahre 1914 bis 1933 nachgezeichnet, in denen das Aufkommen des Faschismus nach dem Ersten Weltkrieg auch die bis dahin heile Welt eines kleinen Dorfes erreicht: Der Schuster Julius Kraus lebt als unauffälliger und fleißiger Mann, beliebt bei Kunden und Nachbarn, in dem beschaulichen Auffing in Oberbayern. Er verheimlicht seine jüdische Abstammung und führt ein angepaßtes, zurückhaltendes Leben. Anläßlich einer Erbschaft erfahren jedoch die Dorfbewohner von seinem Judentum. Nun, dem Geist der Zeit entsprechend, schlägt die einstige Zuneigung in Haß um …

Psychologisch fesselnd schildert Oskar Maria Graf das Leben der Menschen auf dem Land und die schleichenden Veränderungen, den aufkommenden politischen Fanatismus, der selbst Familien in verschiedene Lager spaltet, bis ehemals friedliebende Bauernsöhne nationalsozialistische Parolen grölen und man zuläßt, daß der Schuster Kraus von SA-Männern gehetzt wird. Unruhe um einen Friedfertigen ist das eindringliche Porträt einer Zeit und ihrer Menschen, die Oskar Maria Graf »dichterisch leben läßt wie keiner« (Thomas Mann).

Der Autor

Oskar Maria Graf wurde 1894 in Berg am Starnberger See geboren. Von 1911 an lebte er als Schriftsteller in München. Von Wien aus, seiner ersten Exilstation, protestierte er 1933 mit seinem berühmten »Verbrennt mich!«-Aufruf gegen die NS-Machthaber. Ab 1938 lebte er in New York, wo er am 28.Juni 1967 starb. Unterschätzt oder mißverstanden, wie zeit seines Lebens, wird Oskar Maria Graf heute nicht mehr. Zwei große Werkausgaben im List Verlag, zahlreiche Taschenbücher und mehrere Verfilmungen seiner Bücher haben dem sozialkritischen Volksschriftsteller postum eine Wirkung verschafft wie nie zuvor.

In unserem Hause sind von Oskar Maria Graf bereits erschienen:

Das bayrische Dekameron · Bolwieser · Kalendergeschichten · Das Leben meiner Mutter · Unruhe um einen Friedfertigen · Die Weihnachtsgans und andere Wintergeschichten · Wir sind Gefangene

Oskar Maria Graf

Unruhe um einen Friedfertigen

Roman

Mit einem Nachwort von Hans Dollinger

List Taschenbuch

Editorische Anmerkung

Diese Ausgabe basiert auf der 1947 im Aurora-Verlag, New York, publizierten Erstausgabe in deutscher Sprache.

Dabei wurden die Autorenkorrekturen in Grafs eigenem Handexemplar berücksichtigt, das sich im Oskar-Maria-Graf-Archiv der Bibliothek der University of New Hampshire in Durham befindet.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-0865-4

1. Auflage Oktober 2004

2. Auflage 2008 © 2004

by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München/List Verlag

© 1975 Süddeutscher Verlag GmbH, München

Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin

Titelabbildung: Fotosearch / antike Blumenillustrationen

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Für Mirjam

I. TeilEIN FREMDER MANN UND EIN FREMDES WORT

1

Der Schuhmachermeister Julius Kraus in Auffing wurde bis zum Ende seines langen Lebens fast immer übersehen. Er ging, wenn man so sagen darf, stets nur nebenher. Das wollte er vielleicht, doch manchmal machten ihm die Umstände einen Strich durch dieses Wollen. An ihm lag das bestimmt nicht. Der Kraus nämlich war ein Mensch, der niemals auffiel, und wer nicht auffällt, den beachten weder die Leute noch die Behörden sonderlich. »Mach dich nicht mausig, dann frißt dich keine Katz’«, pflegte der Kraus zu sagen.

Wie er nach Auffing kam, ist schnell erzählt. Als ein schon gut in den Vierzigern stehender Mann, der bisher in der Landeshauptstadt eine kleine Schuhmacherei betrieben hatte, las er einmal ein Inserat in seiner Zeitung, wonach in Auffing ein kleines Häusl zu verkaufen war. Er war damals ein bißchen besorgt um seine Frau, die Kathi. Die hatte immerzu einen trockenen, zeitweise schmerzenden Husten, und der Hans, das einzige Kind, das sie hatten, sah auch recht blaß und mager aus.

»Luftveränderung«, hatte der Arzt der Frau Kraus geraten, »möglichst Landluft.« Kurz entschlossen fuhr der Kraus mit den Seinen an einem schönen Sonntag nach Auffing. Vom Bezirksort Amdorf, der zugleich Bahnstation war, mußten sie noch fast zwei Stunden gehen, denn um jene Zeit verkehrten noch nicht die jetzigen Überland-Autobusse von Dorf zu Dorf.

Strotzend fruchtbares Land lachte ihnen entgegen. Die Straße war auf beiden Seiten mit Apfelbäumen gesäumt. Die Wiesen waren wunderbar blumig und saftig. Die Felder standen in der ersten Reife und versprachen eine gesegnete Ernte. Ein sanft fächelnder, kühler Wind strich über die anmutigen Höhen, und dann kam der schattige Forst, der erst kurz vor Auffing endete. Friedlich lag das stille, in eine sanfte Mulde gebettete Dorf da. Getreideäcker, Wiesen, freundliche Laubwälder, schmale, ausgefahrene Straßen und Dörfer mit spitzen Kirchtürmen in der weiteren Umgegend, – wie hingemalt sah das alles aus.

»So was Schönes! … Und schau bloß die vielen Blumen, Julius!« sagte die Kathi stehenbleibend und verschnaufte, während sie die Blumen, die der Hans aus den Feldern geholt hatte, zu einem Strauß zusammenfaßte.

»Kathi?« sagte der Kraus fast streng und spähte herum: »Die Blumen gehn uns jetzt gar nichts an! Überhaupt – der Bub soll nicht immer in die Wiesen laufen. Das mögen die Bauern sicher nicht.« Dann setzte er, wie sich selber befragend, dazu: »Hm, wo steht das Häusl?« Er entdeckte eins, das ziemlich verlassen an der abschüssigen Straße am Dorfausgang stand. Ein kleines, umzäuntes, verwildertes Gärtchen war davor, und die Fensterläden waren geschlossen. Als sich später herausstellte, daß er richtig geraten hatte, sagte er zu seiner Frau: »Kathi? … Ich schau’ immer bloß dahin, wo ich was will … Drum täusch’ ich mich auch nie.«

Kurz und gut, der Julius Kraus kaufte das Häusl vom Hans Jägerlehner, einem jungen Metzgerburschen, der sich offenbar aus diesem Erbstück seiner verstorbenen Eltern nichts machte. Der Hans war weit in der Welt herumgekommen, wollte nicht in Auffing bleiben und ging nach dem Verkauf in die Stadt.

Den Krausens war von Anfang an das Glück günstig. Bisher nämlich mußten die Leute ihre Schuhe nach dem entfernten Amdorf bringen, weil es sonst weit und breit keinen Schuster gab. Gute Handwerker waren in solchen Landgegenden gesucht, und der Kraus verstand sein Geschäft ausgezeichnet. Er lieferte passende Schuh und Stiefel, er flickte und sohlte die alten solid. Er hatte gar nichts Städtisches. Kein Auftrag war ihm zu schlecht, und obendrein war er auch noch billiger als die Amdorfer Schuster. »Recht was Ordentliches«, konstatierten die Leute in Anbetracht dieses schätzbaren Vorteils.

Wie das immer ist, wenn Fremde in einem Dorf ansässig werden, zuerst beschnüffelt man sie einmal unauffällig. Scharfsichtige Nachbarinnen merkten schnell, daß die schwächliche Schusterin eine grundfleißige Person war. Sie hielt das Haus sauber, wusch die Wäsche, grub den kleinen Garten um, kaufte beim Krämer Stelzinger, was für den Haushalt nötig war, und mischte sich ebensowenig wie ihr Mann in die Angelegenheiten anderer Leute. Eins nur fiel anfangs auf: Statt am Samstag putzte sie jedesmal bereits am Freitag die Böden heraus und ging dann mit einem Körbchen nach Amdorf. Am Abend drang ein Duft von gebratenen Fischen aus dem Schusterhaus, und einige erspähten mitunter, daß die Krausens in der kleinen Küche hinter der Werkstatt fast feierlich um den blankgedeckten Tisch saßen, auf dem zwei Kerzen brannten.

»Die müssen von einer ganz fremden Gegend sein, wo das der Brauch ist«, sagten die Nachbarn. Vom Bürgermeister erfuhr man auch, daß sie aus dem österreichischen stammten, und schließlich kam noch heraus, daß die Kathi bereits die zweite Frau vom Schuster sei, der Bub, der Hans, sei von der ersten. Arme Leute fallen nicht auf, insonderheit, wenn sie genauso leben wie alle im Dorf. Beim Kraus redeten sie denselben Dialekt wie in Auffing. Am Sonntag ging der Schuster mit seinem Buben wie jedermann ins Hochamt in die Pfarrkirche nach Glaching. Er trank hernach in der Postwirtschaft sein Bier, grüßte, wenn er gegrüßt wurde, wechselte die üblichen Worte, wenn ihn jemand anredete, und zeigte sich weder scheu, noch drängte er sich irgendwie auf.

Der Bub ging wie alle Kinder nach Glaching in die Schule. Er wurde zusehends kräftiger, blieb aber hager und hochaufgeschossen und wurde nie sommerbraun im Gesicht. Er hatte dichtes, weiches, rötlich schimmerndes Haar und dunkle Augen und sah seinem Vater nicht im geringsten ähnlich. Er geriet ihm auch nicht nach. Er schien etwas fahrig, stolz und verschlagen zu sein. Wenn er mitunter mit den Dorfkindern ins Raufen kam, wehrte er sich heftig und war gefürchtet wegen seiner Listen. Wurde er aber doch einmal verprügelt, dann sagte der Kraus zu ihm: »Esel, saudummer! Was läßt du dich denn ein, wenn dir die andern über sind?… Dummer Tropf, dummer, da hast du’s jetzt!« Fing der Bub zu winseln an und wollte die Nachbarskinder verklagen, so schimpfte der Schuster ganz ärgerlich: »Hör auf mit deiner Lamentation, sag’ ich! … Hör auf, oder ich lass’ dich nicht mehr aus dem Haus, basta!« Der Bub bekam eine beleidigt-verstockte Miene und ging seinem Vater aus dem Weg, bis sich der Zwischenfall ausgeglichen hatte. Die Schusterin mischte sich nie drein. Sie war gut und recht zum Buben. Der aber zeigte sich nur herzlich, wenn er etwas von ihr wollte.

Außer denselben dunklen Augen unterschied sich der Kraus vom Buben wie Tag und Nacht. Er war immer gleichmäßig ruhig und ungemein fleißig. Er war mittelgroß und sehr gedrungen gebaut, und im Gegensatz zu seiner bedächtig-friedsamen Art verliehen ihm die dichten widerborstigen Brauen und sein krauses volles Haar etwas Martialisches, fast Finsteres. Wie seine zerarbeiteten Hände und Füße war auch sein massiver Kopf auf dem kurzen Hals viel zu groß geraten, und seine Bewegungen hatten etwas Vierschrötiges, eher Langsames, wie man es bei Menschen antrifft, die ihr Leben lang schwer arbeiten und sich nur auf die eigene, derbe Kraft verlassen. Schon nach dem ersten Jahr in Auffing wurde er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Einmal, nach einem großen Brand, als die durstigen Feuerwehrleute mitten in der Nacht den Postwirt weckten und stürmisch nach Bier verlangten, hob der immer hilfsbereite Schuster zufällig ein Hektoliterfaß auf den Schenkbock. Diese Kraftleistung erregte verschwiegenen Respekt, und einige meinten, das mache dem Kraus so schnell keiner nach. Der tat, als höre er nicht hin, setzte sich zwischen die Leute und trank gemächlich sein Bier.

Viele solche Kleinigkeiten kamen zusammen, die dazu beitrugen, daß man sich an die Schusterleute gewöhnte. Das Fremde wich mehr und mehr. Mit den Jahren gehörten sie zum Dorf und zur Gegend. Sie hatten ihr Leben und Auskommen und waren allseits geschätzt. Ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg aber mußte sich die immer kränkelnde Krausin hinlegen. Ihre Lungen arbeiteten nicht mehr richtig. Vielleicht aber drückte sie noch etwas anderes der Ewigkeit entgegen. Der Hans, der inzwischen schon sechzehn Jahre alt geworden war und seinen Vater bereits um Kopfeslänge überragte, hatte sich zu nichts Ordentlichem ausgewachsen.

Schon in der letzten Zeit der »Sonn- und Feiertagsschule« war es zwischen ihm und dem Kraus zu harten Zusammenstößen gekommen, weil der Bub nie sagen wollte, für welchen Beruf er eigentlich Lust habe, und lieber herumstreunte. Diese Reibereien zermürbten die geduldige Stiefmutter immer mehr, denn sie stand beständig zwischen den zweien, wollte ausgleichen und versöhnen und verdarb sich’s oft mit jedem von ihnen.

Nachdem der Kraus vergeblich versucht hatte, wenigstens einen brauchbaren Schuster aus dem Hans zu machen, gab er ihn schließlich zum Drogeriebesitzer Ampletzer in Amdorf in die Lehre. Der Hans fügte sich zwar, kam hin und wieder an den Sonntagen heim und richtete es stets so ein, daß er mit seiner Stiefmutter allein war. Dabei hielt er sie stets um Geld an und konnte dabei herzerweichend bitten. Eines Tages jedoch erschien der Ampletzer unverhofft im Schusterhaus und verriet, daß der Hans überhaupt keinen Lerneifer zeige, um so mehr aber ganze Nächte in anrüchigen Weinkneipen herumstrolche und in recht schlechte Gesellschaft geraten sei. Auf der Stelle ging der Kraus mit ihm nach Amdorf und schlug den Buben windelweich.

»Woher hast du das Geld, du Galgenstrick, du nichtsnutziger! « schrie der Kraus und hieb immer wieder auf den ellenlangen Kerl ein. Der riß sich auf, schaute ihn fliegend und voll Haß an und sagte nur: »Von dir nicht!« Dann rannte er zur Türe des Drogerie-Magazins hinaus.

Am anderen Tag – es war eine neblige Herbstfrühe – verlöschte die Krausin für immer. Als die Auffinger Totenglöcklein das ankündigten, meinten die Nachbarn mitleidig: »Mein Gott, der arme, alleinige Mann! Und der Verdruß mit seinem Hans auch noch!«

Viele Leute aus der weiten Glachinger Pfarrei standen mit dem Schuster Kraus am Grab der Verstorbenen – aber der Hans war nicht dabei. Das wirkte düster und bedrückend auf alle. Der Pfarrer hielt eine sehr bewegende Leichenpredigt und umging dabei behutsam das Nichtvorhandensein des ungeratenen Sohnes. Nicht wenige Auffinger Nachbarsweiber weinten bitterlich, lugten von Zeit zu Zeit immer wieder auf den Eingang des Gottesackers, als erwarteten sie den Hans doch noch in letzter Minute, und dann schauten sie nur um so mitleidiger auf den Kraus. Der stand unbeweglich, mit verschlossenem Gesicht da. Er starrte unverwandt in die dunkle Grube hinab, ab und zu bewegte sich sein Kinn ein ganz klein wenig, und dabei erzitterten die Spitzen seines Schnurrbartes leicht.

Einige Auffinger wollten gesehen haben, daß der Hans während der Zeit des Begräbnisses in Glaching im Schusterhaus gewesen sei, doch sie sagten dem Kraus nichts davon. Sie erzählten es sich nur untereinander und hängten allerhand Vermutungen und Bemerkungen daran. Der Kraus hockte kurz nach seiner Heimkehr wieder, wie immer, auf dem Schusterschemel am Fenster und nähte und hämmerte an den zähen, derben Bauernschuhen.

Am dritten Tag kam der Ampletzer ins Dorf geradelt, stieg beim Kraus ab und ging ins Haus.

»Ist denn der Hans nicht bei dir?« fragte er, und als der verwunderte Schuster den Kopf schüttelte, erzählte er weiter: »Er hat gesagt, er muß heim, seine Mutter ist gestorben … Wann er kommt, weiß er nicht.«

Der Kraus bekam nur ein dunkelrotes Gesicht, faßte sich endlich wieder und meinte: »Geht dir was ab, Ampletzer?«

»Nein, nein, gar nichts! … Gestohlen hat er nichts«, antwortete der Drogist, und sichtlich erleichtert atmete der Kraus auf.

Fast wie um ihn zu trösten, sagte der Ampletzer: »Wenn er nichts hat, wird er nicht weit kommen … Der Hunger treibt ihn schon wieder heim.«

»Laufen lassen, ist da das beste«, schloß der Kraus und nahm seinen Schuh wieder auf. Er brachte den Ampletzer nicht zur Türe. Er schaute nicht einmal durchs Fenster, als sich dieser auf das Fahrrad schwang und davonfuhr. Dann aber hielt er inne, ließ seinen Schuh fallen, starrte kurz vor sich hin, und sein Gesicht wurde wieder dunkelrot. Er besann sich und spähte jetzt beinahe ängstlich und unsicher durch das Fenster auf die umliegenden Häuser. Es dunkelte schon halbwegs. Beim Heingeiger drüben im Stall machten sie Licht. Er richtete sich auf, stieg von dem kleinen hölzernen Podium, auf welchem sein Schusterschemel stand, herunter und ging hastig in die Ehekammer hinauf. Wieder lugte er durch die staubigen Vorhänge ins Dunkle hinaus, lauschte kurz und schloß vorsichtig den Kleiderkasten auf. Er bückte sich, griff auf der Bodenfläche des Kastens nach hinten und zog einen kleinen Lumpenknäuel heraus. Seine Hände zitterten. Er wagte kaum zu schnauben. Die Knoten des Knäuels lösten sich leicht. Er hatte auf einmal ein eisernes Kästchen in der Hand, das erbrochen war, griff hinein – und wußte alles. Der Hans hatte die baren tausend Mark gestohlen und mitgenommen. Nur die zwei Pfandbriefe der königlich bayrischen Hypotheken- und Wechselbank, summa summarum 2500 Mark, und etliche Silberstücke hatte er liegenlassen.

Wie von einem Schwindel ergriffen, sackte der Kraus auf den Kammerboden. Das eiserne Kästchen war ihm aus der Hand gefallen. Er griff sich an den heißen Kopf und ächzte wie ein Ertrinkender.

»Da kommt er nicht mehr«, stöhnte er vernichtet.

2

Die Leute, die natürlich sehr schnell vom Verschwinden Hansens erfuhren, wunderten sich. Tag für Tag verging, es verstrich eine Woche und noch eine, aber der Kraus unternahm nichts, um seinen Sohn ausfindig zu machen. Direkt sagen wollten sie ihm das nicht, denn im Grund genommen ging sie das ja nichts an, und der Kraus, der nie redselig gewesen war, schien jetzt noch wortkarger und mürrischer zu sein. Aber die Leute redeten doch allerhand. Sohn bleibt Sohn, meinten sie, und Vater Vater – kurzum, sie steckten sich hinter den Bürgermeister Rotholzer, und der, obwohl er durchaus kein draufgängerischer Mensch war, stellte den Schuster einmal, nach dem sonntäglichen Hochamt, beim Postwirt zur Rede.

»Es kann ihm doch was Unrechtes passiert sein, dem Hans«, argumentierte der Rotholzer vorsichtig. »So junge Kerl denken doch nicht … Da denk’ ich, Kraus, mußt du schon was machen als Vater …« Sonderbarerweise aber log der Kraus, das sei bereits geschehen.

»So? … Hm«, machte der Bürgermeister verdutzt. Alle hoben den Kopf und schauten auf den Schuster.

»Und die hat ihn bis jetzt auch noch nicht gefunden?« fragte der Rotholzer nach einer Pause wiederum.

»Ah!« machte der Kraus mit einer wegwerfenden Handbewegung: »Die Polizei! … Ich hab’s ja gleich gesagt, man soll sich nicht einlassen auf dieses A-bopa!«

»A-bopa? … Was ist denn das?« fragte der Rotholzer, und die Runde wurde neugieriger, denn so seltsame Worte halten die Bauern stets für etwas Geheimnisvoll-Gelehrtes und fühlen sich davon angezogen. Im Nu merkte der Kraus, daß damit das ihm unerwünschte Gespräch eine andere Richtung bekam, und wurde für eine kurze Weile mitteilsamer.

»A-bopa«, erklärte er: »Ja, mein Gott, ich hab’ das Wort auch einmal irgendwo gehört und nicht verstanden … A-bopa, damit meint man alles, was einem rechtschaffenen Menschen das Leben verbittern kann … Mit einem Wort, die ganzen Widerwärtigkeiten vom Staat, von den Ämtern, vom Gericht und der Polizei – das ist A-bopa … Auf so was muß man sich nicht einlassen.« Er hatte erreicht, was er wollte.

»A-bopa!« pflichtete der Moser als erster bei. »Ja, ja, da hast du wohl recht, Kraus! … Nur nichts einlassen damit. «

»Ausgezeichnet! Ganz großartig!« sagte der Bader Himmlinger, der gerne gebildete Worte gebrauchte, ebenso, und andere sagten ähnliches. Es schien, als freuten sich alle, eine Bezeichnung gefunden zu haben, die schon deswegen nützlich war, weil nur sie ihren Sinn verstanden. Schnell war der Hans und sein Verschwinden vergessen, schnell die Polizei und die anfängliche Verstimmung gegen den Kraus. Man ging auseinander wie immer.

Der Kraus werkelte wieder wie seit jeher. Nur ließ er sich jetzt von der alten Hauniglin, die schon lange auf Gemeindekosten erhalten werden mußte, das Hauswesen führen. Sie nahm es nicht allzu genau mit der Ordnung, dafür aber schnüffelte sie nicht herum und war nicht neugierig. Der Kraus war zufrieden mit ihr.

Nach einem halben Jahr, an einem heißen Julitag, brachte der Postbote Lechner dem Kraus, der sonst nie irgendwelche Briefschaften bekam, eine buntgedruckte Ansichtskarte aus Amerika. Darauf stand dick und frech: »Ich bin in New York. Von mir hörst du nie wieder was – Hans!« Das sprach sich schnell im Dorf herum, und sicher hätte es in der ganzen Pfarrei ein großes Aufsehen gemacht, aber über dieses und viele andere kleine Ereignisse wälzte sich gerade in jenen Tagen ein großes – nämlich, es brach der Erste Weltkrieg aus. Mit einem Male schien alles Private wie weggelöscht. Aus den Dörfern und Einödhöfen um Glaching mußten auf der Stelle über fünfzig Reservisten fort, und bald, meinte der Postbote Lechner, würden auch noch ältere Jahrgänge eingezogen werden.

In der Pfarrkirche gab es ein feierliches Hochamt mit Segen und Abschied. Fünf mit grünen Birkenzweigen verzierte Leiterwagen, welche die Reservisten nach Amdorf zur Bahn bringen sollten, standen auf dem Platz vor der Postwirtschaft. Die Bäuerinnen und Töchter, die alten Bauern und Kinder hatten sich versammelt, und wenn auch manche der Fortziehenden gewaltsam fidele Gesichter machten und sich lustig stellten, den schweren Ernst konnten sie doch nicht verscheuchen. Viele Weiber weinten recht verzagt, die Kinder fielen ein, und als die Burschen nach dem Händedrücken auf die Wagen stiegen, sagte die Moserin ganz verstört: »Ja ja, jetzt so was! So was! Jetzt machen die auf einmal Krieg!« Da verstärkte sich das Weinen wie bei einem Begräbnis. Die Wagen fuhren an. Die Zurückbleibenden liefen daneben her. Am Ende des Pfarrdorfes blieben sie stehen und winkten, bis die scharf dahinrollenden Wagen im Forst verschwanden.

»So ist’s anno 70 auch gewesen«, sagte der Schlehlinger. »Weiß man denn, wer noch heimkommt?« Die Männer nickten, die Weiber seufzten. Langsam und traurig ging man auseinander und wieder an die Arbeit.

Schnell trafen die ersten Siegesmeldungen ein. In den Zeitungen und in den Städten sah es so aus, als gäbe es überhaupt nur noch eine einzige Begeisterung aller über diese Siege, über die Generale, den Kaiser und den König. Die Landleute aber schauten die Sache nüchterner und ganz anders an. Jaja, die Glachinger Glocken läuteten jedesmal, wenn ein Sieg bekannt wurde, und wer zufällig eine Fahne hatte, der hängte sie auch zum Fenster hinaus, doch die Weiber sagten meistens angstvoll: »Jesus, bei Tannenberg! Da ist ja auch der Xaverl und der Sepp dabei! Wenn ihnen bloß nichts passiert ist.«

Nach und nach mußten immer mehr Männer fort. Dann kamen die besten Pferde dran, die für den Krieg gebraucht wurden. Das spürten sie auf jedem Bauernhof empfindlich. Voll Eifer lernten die Schulkinder Schlachten- und Feldherrn-Namen, mußten patriotische Lieder singen, und tagsüber spielten sie »Krieg mit den Franzosen und Russen«. Dafür aber war bald keine Zeit mehr. Sie mußten auf den Feldern und Äckern mithelfen, wo allmählich nur noch alte und junge Weiber, ausgedörrte, eisgraue Bauern und hin und wieder etliche Genesungsurlauber zu sehen waren.

Anfangs schien durch die vielen siegreichen Schlachten und Neuigkeiten die Zeit viel schneller als sonst zu verrinnen. Vorerst sah jeder den Krieg noch gewissermaßen als einen großen Zwischenfall an, der nicht allzulang dauern konnte und natürlich wie anno 70 und 71 mit einem deutschen Sieg enden mußte. Darum warteten die Leute, ohne daß sie es merkten, alle nur auf die schnelle Wiederkehr der gewohnten Zeiten. War doch erst kürzlich in den Zeitungen gestanden, daß der Kaiser gesagt habe: »Wenn das Laub von den Bäumen fällt, wird unser Endsieg den Frieden bringen.« Offenbar aber mußte sich der Kaiser auch nicht so genau auskennen, denn nichts von dem, was er prophezeit hatte, war eingetroffen. Im Gegenteil, längst hatte der Winter den Herbst verweht, das Frühjahr stieg herauf, der Sommer kam, und der Krieg dauerte und dauerte. So wie der von anno 70 und 71 war er nicht mehr. Der Endsieg ließ auf sich warten. Zuerst waren die Männer fortgekommen, dann die Pferde, und jetzt stand jeden Tag in den Zeitungen: »Jeder muß opfern! Trag das Gold auf die Reichsbank!« An den Hauswänden, den Zäunen, den Telegraphenstangen und in der Glachinger Postwirtsstube tauchten immer zahlreicher die verschiedenfarbigen, mit dicken Lettern bedruckten Plakate auf: »Zeichnet Kriegsanleihe!« Aber auch dabei blieb es nicht. Mit einem Male setzten die Lebensmittelrationierung und Ablieferungspflicht der bäuerlichen Produkte ein und wurden von Monat zu Monat strenger gehandhabt. Der Bauer war nicht mehr Herr über das, was sein Acker und Stall hergaben. Die amtlichen Höchstpreise für Vieh, Milch, Butter, Kartoffeln und Getreide schlugen zu seinen Ungunsten aus und verärgerten ihn, denn im Gegensatz zu dem, was er für sein Schlachtvieh bekam, wurde beim Metzger das Fleisch ständig teurer und rarer; das Mehl, für das er sein gutes Getreide geliefert hatte, war mit Kartoffelzusatz »gestreckt« und gab nur noch schlechtes Brot, und für sein bares Geld konnte man regulär kaum noch irgendwelche soliden »Friedenswaren« auftreiben. Wer aber hatte denn Zeit, deswegen nach Amdorf hinüber- oder gar in die Stadt hineinzufahren? Regulär gab es fast nur noch Altwaren oder Ersatz in allem: Ersatzstoffe, Ersatzleder, Ersatzfäden und -stricke, Ersatzkaffee, -tee, -tabak und tausenderlei Ähnliches.

Der Schuster Kraus zum Beispiel kam dadurch oft in große Bedrängnis. Neue Schuhe machte er schon lange nicht mehr, aber auch minderes Flick- und Sohlenleder wurde ihm amtlich nur sehr knapp zugeteilt. Oft kam er mit dem leeren Rucksack von der Amdorfer Verteilungsstelle heim. Die ganzen Lederlieferungen hatte die dortige Schuhfabrik Leitner, die für Heeresbedarf arbeitete, zugewiesen bekommen. Alles brauchte der Krieg, den der Schuster sowenig wie die Leute, die er kannte, gewollt oder gemacht hatten! Jeder Mensch spürte ihn jetzt, jedem rundherum wurde er zur Plage. Doch der Kraus sagte sich: »Nur nicht einlassen auf das A-bopa!« und sein ernstes Gesicht schaute fügsam und gleichgültig aus, wie es sich nun einmal für einen unwichtigen kleinen Mann gehört.

Wenn aber die Kundschaft nicht mehr bedient werden kann, was dann? Der Kraus blieb unverdrossen und wußte sich auch da zu helfen. Tagelang ging er manchmal mit dem Rucksack auf dem Buckel in den Dörfern herum und suchte mit wahren Luchsaugen in dem Gerümpel, das die Bauern weggeworfen hatten. Da fand er ein Stück zerfetzten Treibriemen, eine zerschabte, demolierte Ledertasche oder einen ausgedienten Geldbeutel, dort wieder einen abgerissenen Ledergürtel, irgendeinen Fleck von einem Pferdegeschirr oder einen aus dem Leim gegangenen Schulranzen. So genau nahmen es die Leute schon lang nicht mehr mit seiner Arbeit. Mit diesen kläglichen Resten ließen sich immer noch notdürftig Schuhe sohlen und flicken, und das brachte dann wiederum Eier, Butter, hin und wieder ein Trumm geräuchertes Fleisch, einige Pfund Mehl oder einen Sack Kartoffeln. Und obendrein hatte dieses zusammengesuchte »Material« einen unschätzbaren Vorteil – es kostete keinen Pfennig. Freilich, zehn- und zwanzigmal zusammengeflickte Schuhe stets von neuem herzurichten, das war zuweilen schon das reinste Martyrium.

»Auch nicht leicht! … Ein lausig’s Geschäft«, sagte manchmal einer seiner Kunden, der geflickte Schuhe abholte und ihm bei der Arbeit zuschaute.

»Da bin ich keine Ausnahm’«, gab ihm dann der Kraus zurück: »Jedem geht’s jetzt so.« Man sah es ihm an, er arbeitete gern und schien, wenn ihm auch in den letzten Jahren harte Schläge zugesetzt hatten, mit sich und seinem Leben zufrieden zu sein. Er war jetzt einundfünfzig Jahre alt und hatte außer einigen dicken Krampfadern an den Waden ab und zu ein wenig Gicht, die wahrscheinlich von der Betonpflasterung seiner Werkstatt herrührte. Vor einiger Zeit war er mit den Gleichaltrigen aus der Gegend für den »Landsturm« gemustert worden. Die vom »Landsturm« kamen nach Frankreich oder Rußland und mußten dort Etappendienst leisten. Manchmal aber, wenn die Verluste an der Front besonders groß waren, wurden auch diese älteren Männer in die vordersten Kampflinien gesteckt, und mancher von ihnen holte sich dabei eine Verwundung, eine Krankheit fürs Leben oder gar einen unerwarteten Heldentod. Den Postboten Lechner hatten die Militärärzte für tauglich befunden, den Kraus nicht. Der Lechner machte gar kein glückliches Gesicht, im Gegenteil, während des Heimgehens sagte er’s ganz offen, daß das ja alles ganz recht und schön sei, was jetzt die Zeitungen in einemfort über den Kaiser, über Vaterland, Ehre und Heldentod druckten, aber für den einzelnen Menschen mache sich so was nicht bezahlt, und jeder habe schließlich sein Leben nur einmal zu verlieren. Der Kraus nickte behutsam und meinte halbwegs tröstend: »Jaja, wen’s trifft, den trifft’s eben.«

»Der Hundskrieg, der miserablige!« knurrte der Lechner nur noch in sich hinein.

Der Schuster zeigte es nicht, daß er mit seiner Untauglichkeitserklärung sehr zufrieden war, aber sogar die alte Hauniglin merkte, daß er seither noch eifriger und lieber arbeitete. So wie der Lechner dachten ja alle Leute und wahrscheinlich auch er, doch es war stets am besten, seine Meinungen für sich zu behalten.

An einem Sonntag nach der Kirche hockten die alten Bauern wie gewöhnlich beim dünnen Bier in der Postwirtstube. Jeder murrte über die elendigen Zeiten, über den endlosen Krieg. Gar kein rechtes Gespräch kam mehr auf. Nach und nach gingen die meisten heim.

Nur der Bürgermeister Rotholzer, der Moser, der Jodl von Buchberg und der Kraus blieben noch sitzen. Der Jodl räsonierte ganz giftig. Er hörte sich gern reden, aber er kam stets nur in Schwung, wenn ihm einer widersprach. Vielleicht ärgerte er sich über die Einsilbigkeit der anderen. Der Moser nahm wohl ab und zu seine Weichselpfeife aus dem Mundwinkel und stimmte ihm zu: »Jaja, da hast du wohl recht, Xaverl!« Doch der Kraus blieb stumm und machte sein gleichgültiges Gesicht, und der Bürgermeister Rotholzer? Dem war vor vier Wochen sein Jüngster, der Sepp, gefallen. Da vergeht einem sogar das Schimpfen.

»Bis der Schwindel aus ist, das erleben wir alle nimmer!« sagte der Jodl wiederum: »Die Jungen schießen sie im Feld draußen weg, und wir daheim krepieren am Schwund!« Der Rotholzer nahm einen Schluck Bier, stellte seinen Krug hin, schielte auf den Kraus und meinte verdrossen: »Dein Hans, Schuster, der ist der Allergescheiteste gewesen … Der ist in Amerika drüben und hat sein Leben … Jung ist er auch, schließlich kommt er noch einmal zum Verstand. Dann bist du vielleicht froh, daß alles so ’worden ist.«

»Froh?« sagte der Kraus fast ungut: »Der will nichts mehr wissen von seinem alten Vater!« Er runzelte die Stirne, wurde ein wenig rot, trank langsam und gewann seine gewohnte Miene wieder.

»Ah!« widersprach ihm der Jodl: »So muß man nicht denken … Mit der Zeit hat sich schon oft viel geändert! … Wir freilich, wir erleben nichts Gutes mehr!« Und weil die anderen wieder verstummten, fing er von neuem und noch viel ärger auf den Krieg zu schimpfen an.

»Die, die wo den gemacht haben«, schlug er vor, »die sollen vor einen Heuwagen gespannt werden und, trapp, trapp, hetzen sollt man sie, bis sie kaputtgehn!« Der Moser nickte abermals. Der Kraus war offenbar froh, daß man nichts mehr von seinem Hans redete. Er lugte einen Huscher lang wie abwesend durch die trüben Wirtsstubenfenster, hinüber auf das überschneite Dach der Wagenremise und schien von all dem Geschimpfe am Tisch gar nichts zu hören.

»Jaja, da hat man sich jetzt geschunden und geplagt, daß die Kinder was haben, und jetzt ist’s für nichts und wieder nichts,« raunzte der Rotholzer. Wahrscheinlich war ihm wieder sein Jüngster eingefallen. Unvermerkt überschaute der Kraus jetzt die Alten, die um ihn herumsaßen, und, wahrhaftig, ein freundliches Bild war das nicht.

Der Schuster war der Jüngste in der Runde. Der nicht viel ältere, ehemals faßdicke Bürgermeister, sah gegen ihn arg mitgenommen aus. Dabei hörte man nie, daß er über irgendein Kranksein klagte, und in bezug auf das Essen ging es auch in der jetzigen Kriegszeit bei ihm daheim noch nicht knapp her. Trotzdem hatte der Rotholzer eine schlaffe, kellerfarbene Gesichtshaut mit vielen grämlichen Falten, und seine kurzen Stichelhaare waren schon grau. Die Joppe, die Weste – das hing alles verrutscht und sackend an ihm, viel zu groß, als wär’s gar nicht für ihn gemacht, sondern für irgendeinen Mann im besten Fett. Seine Augen hatten gar keinen Glanz mehr und starrten oft leer gradaus.

Klapperig wie ein mit dünner Haut überzogenes Knochengerüst, das fünfundsechzigjährige Gesicht ganz eingefallen, die blaue Unterlippe unter dem verhedderten, grauen Schnurrbart vorgeschoben, bei jeder Bewegung zitternd wie ein uralter Greis – das war der Moser.

Der Schlehlinger, der sonst immer dabeigesessen war, lag seit einem Monat unter der Erde. Knapp über Siebzig, war er an Altersschwäche gestorben. Nur der Jodl hielt sich noch zäh wie ein Buchsbaum. Dürr und lang war er. Eckig bewegten sich beim Reden hin und wieder seine sehnigen, abgemagerten Arme, und mit den paar Haaren auf seinem Kahlkopf, mit der scharf vorspringenden Hakennase machte er den Eindruck einer langhälsigen, gerupften Henne.

Von Zeit zu Zeit zogen die drei Bauern mit aller Kraft an ihren Weichselpfeifen. Dabei bildeten sich auf ihren Wangen tiefe, spitze Gruben, so daß ihre Gesichter totenkopfähnlich aussahen. Und diese Totenköpfe schwammen dann gleichsam wie losgetrennt vom Hals im dicken, stinkenden Qualm des knisternden, mit allerlei einheimischen Waldlaub vermischten Tabaks.

Dem Kraus schmeckte das Bier nicht mehr. Er zahlte, stand auf und wollte heim. Die immer strickende, dicke, asthmatische Wirtin nahm seinen Krug und trug ihn watschelnd zur Schenke.

»Hoho! Warum pressiert’s dir denn so?« fragte der Rotholzer, der den gleichen Weg hatte: »Du wirst doch nicht etwa am Sonntag auch noch arbeiten? Rackern hat für unsereinen keinen Wert nimmer! Wir Alten erlaufen uns nichts mehr …»

»Wir können bloß noch überleben, wenn’s gutgeht,« setzte der boshafte Jodl dazu: »Und überleben läßt sich’s am besten im Wirtshaus!« Er grinste ein wenig. Aber der Kraus murmelte nur noch irgendeine Ausrede und ging doch.

Am Vormittag hatte die Januarsonne warm geschienen und dem Schnee ziemlich zugesetzt. Naß und klebrig war er. Jetzt war der Himmel dünngrau verschleiert, und die stille Luft ringsherum hatte eine fade Farbe. Der Kraus stapfte fest auftretend auf der ausgefahrenen Straße dahin und rutschte immer wieder in die nassen Schlittenspuren. Das darinnen rinnende Schneewasser gluckste und spritzte leicht auf. Der Schuster kam bald ins Schwitzen und Schnaufen. Die Glachinger Kirchenuhr schlug halb drei Uhr. Auffing war ganz nahe. »Hmhm! Hmhm!« machte der Kraus mürrisch und schüttelte den Kopf. Um zwei Uhr war er von der Postwirtschaft weggegangen. Von dort bis zu seinem Haus hatte er sonst bei jedem Wetter noch nie länger als eine gute Viertelstunde gebraucht. Ein leichter Ingrimm erfaßte ihn. Fester straffte er sich und ging fast zornig schnell dahin. Das zunehmende Schwitzen und Schnaufen ärgerte ihn.

Daheim ging er in die öde, ehemalige Ehekammer hinauf, legte sein Sonntagsgewand ab, schloff aus dem verschwitzten Hemd und stülpte sich ein frisch gewaschenes über. Als er so dastand, schaute er in den verblichenen Spiegel, der über der verstaubten, dunkel gebeizten, verschnörkelten Kommode hing, und hielt nachdenklich inne. Er trat zurück, bis seine ganze Figur im Spiegel erschien, betrachtete seine aus dem Hemd ragenden haarigen, ziemlich muskulösen Beine, betastete auf einmal sein unrasiertes, nur wenig abgemagertes Gesicht und schien mit den Augen unruhig darin herumzuforschen. Mehrere Male drückte er mit der Fingerspitze auf die Haut, auf die Backenknochen, biß dann die Zähne aufeinander, daß seine Wangen straff wurden. »Hm, überleben«, raunte er mechanisch aus sich heraus: »Ü-ber-leben …« Wieder erhaschte er sein Gesichtsbild im Spiegel, fixierte es noch schärfer und schlüpfte endlich in die trockene Arbeitshose. Er zog die Schublade auf, nahm die Postkarte vom verschollenen Hans aus Amerika und las den dummen Satz: »Von mir hörst du nie wieder was …» Seine Miene bekam einen unbestimmten Ausdruck. Traurigkeit und vage Hoffnung schienen darein gemischt. Er schnaubte schwer, schüttelte wieder den Kopf, legte die Postkarte zurück ins Fach und schob die Schublade zu.

Als er endlich in der noch warmen, engen Küche stand, die sich hinter seiner Werkstatt befand, schien er immer noch ein wenig benommen und hartnäckig an etwas Bestimmtes zu denken. Wie um es mit Gewalt abzuschütteln, gab er sich einen Ruck, hob die Ringe von der Herdplatte und legte auf die noch schwach glimmende Glut einige Holzscheite. Er untersuchte die paar Blechtöpfe. In dem einen war Kraut mit einem schmalen Stück Räucherfleisch, in dem anderen Kartoffeln. Wie gewöhnlich hatte ihm die alte Hauniglin dieses Essen, das er ihr stets genau zumaß, gekocht und war dann heimgegangen. Nur halbwegs wärmte es der Kraus auf und fing, ohne Messer und Gabel zu gebrauchen, gierig, mit wahrem Heißhunger an, alles in sich hineinzuschlingen. Kaum angefangen, hatte er die zwei Töpfe schon mit seinen Händen ausgeschaufelt. Wie ein Hund leckte er sich mit der Zunge den Schnurrbart ab, stand auf, lauschte kurz, hob die Bodentüre, die in den Keller führte, in die Höhe und stieg die steinernen Stufen hinab. Im engen Keller roch es nach Kartoffeln und nassem Kalk. Der Schuster fingerte ein kleines Schlüsselchen aus der Hosentasche und sperrte die Tür des Speisekastens, der hier stand, auf.

»… sechs, sieben, acht, neun, zehn«, zählte er die Eier und kam bis zweiundzwanzig. Ein Klumpen Butter, etliche Laib Brot, das angeschnittene Räucherfleisch, mehrere Weigling mit Milch und Topfen standen auf dem einen Brett, eingemachte Bohnen, rote Rüben und Marmelade auf dem anderen. Sich diesen Besitz überschlagend und vielleicht verschiedenes, was er in den nächsten Tagen für fertig geflickte Schuhe noch zu erwarten hatte, dazurechnend, griff er nach den Eiern, nahm vier heraus, schlug sie an der Wand auf und trank eins nach dem anderen aus. Er fuhr mit der Hand in den kalten, schneeweißen Topfen, stopfte die Ladung in sein Maul und schluckte, ohne die Zähne zu bewegen. Endlich trank er noch einen Weigling Milch aus und schien gesättigt und zufrieden. Er dehnte seine Brust wie neubelebt, rülpste behaglich, verschloß das Kästchen und ging mit dem leeren irdenen Weigling in die Küche hinauf. Er spülte ihn ab, stellte ihn weg, denn er hatte nicht gern, wenn die Hauniglin merkte, was er nebenher heimlich aß. Er ging in die Werkstatt hinaus und fing an, die Stiefel vom Neuchl in Terzling zu sohlen. Ein schönes Stück Treibriemen hatte ihm der Bauer dafür gebracht, vier Pfund Räucherfleisch und ein Pfund Butter winkten als Entgelt. Mitten im heftigsten Werkeln kam die Hauniglin, die in der Nachmittagsvesper in Glaching gewesen war, zur Tür herein und brachte ihm eine zerknitterte, fettfleckige Tüte. »Da, Schuster, das hat mir die Berglerin mitgegeben, daß du ihre Schuh’ nicht vergißt,« sagte die Hauniglin: »Sie brauch’s notwendig … Auf das Ausgemachte, hat sie gesagt, kannst du dich verlassen.«

»Jajajaja!« knurrte sie der Kraus an, ohne einzuhalten, aber als sie fort war, schaute er sofort in die Tüte und verschlang die vier Rohrnudeln. Er kaute kaum. Er hämmerte und werkelte. Plötzlich merkte er, daß das Licht aus dem Heingeigerstall durch sein dunkles Fenster fiel, legte die zwei fertiggesohlten Stiefel vom Neuchl weg, streifte seinen Schurz ab und ging später zum Rotholzer hinunter, um ihn wegen der Einkommensteuer etwas zu fragen. Eigentlich kannte er sich ja damit schon längst ganz genau aus, aber beim Bürgermeister in der Stube war es mollig warm, und wenn man einmal so beisammenhockte und ins Reden kam, dann stellte die Bäuerin meistens eine Schüssel Malzkaffee, etliche Nudeln oder ein Trumm Brot auf den Tisch.

Sich bei Kraft halten, essen, essen, darauf zielte in der damaligen Zeit das ganze Sinnen und Trachten vom Schuster Kraus. Die Arbeit war ihm nie zuviel. Sie ging ihm leicht von der Hand, und je mehr er hatte, um so lieber war es ihm.

»Da rosten die Knochen nicht ein«, pflegte er zu sagen. Jeder mußte zugeben, daß ihm das gut anschlug, daß er sich dabei kräftig und immer gleichmäßig gesund erhielt. Er schien findig und ganz im Geheimen fast ängstlich an seinem alleinigen Leben zu hängen. Alles, was darüber hinausging, interessierte ihn nicht. Aber wenn man es recht überlegte, warum hing er eigentlich so an seinem kleinen Leben? Für wen und für was plagte er sich eigentlich? Sein Weib war ihm längst weggestorben. Unschwer konnte jeder Mensch erkennen, daß er nicht mehr im Sinne hatte, sich wieder zu verheiraten. Sein einziger Sohn war auch wie aus seinem Dasein fortgeblasen und irgendwo vergangen, und seine Zukunft schaute doch nicht grad verlockend aus für den Schuster. Eines Tages ging es ans Sterben, dann fiel sein Haus und alles, was er so mühselig errackert hatte, der Gemeinde zu, denn soviel war gewiß, Verwandte oder andere Erben hatte er nicht.

Was also trieb den Schuster so an, was erhoffte er denn noch viel?

3

Kein Mensch in Auffing nahm sich die Zeit, die Zeitung stets so genau zu lesen wie der Krämer Stelzinger. Von ihm sagten die Leute: »Der hört das Gras wachsen.« Er interessierte sich seit jeher für die Welthändel, ganz ausnehmend interessierte er sich für den Kaiser, und im Gegensatz zu allen anderen beschäftigte er sich immer mehr mit dem Krieg, je länger derselbe dauerte. In seinen Laden kamen meistens nur Weiber. Weit öfter als wegen der Siege hatten in der letzten Zeit die Glachinger Glocken geläutet, um zu einer Seelenmesse für diesen oder jenen Gefallenen aus der Pfarrei zu rufen. Dann kam es vor, daß die Weiber im Stelzingerladen weh und mürrisch seufzten, sich auch stumm bekreuzigten und zuweilen sagten: »Wenn’s nur grad einmal ein End’ hätt’ mit dem Elend!« Der Krämer indessen zitierte irgendeinen markanten Ausspruch des Kaisers und schloß: »Ja, mein Gott, der Krieg ist hart! Ich weiß! … Ich weiß«! Er hielt einen Augenblick inne und fügte dazu: »Aber wenn Deutschland nicht siegt, sind wir alle verloren«.

Ein langer Winter kroch langsam ins Frühjahr. Februar war, ein unbeständiger, heimtückischer Februar. Tagelang war es bitterkalt. Um die kahl ausgreifenden Bäume war in jeder Frühe ein dicker, leicht glitzernder Rauhreif. Die Pfützen und Dunggruben froren zu, und die Fensterscheiben blieben oft bis Mittag frostüberzogen und undurchsichtig. Dann setzten kalte Regenschauer ein, wuschen zwar den meisten Schnee weg, aber die Straßen und Weglein wurden eisglatt, daß das Fahren und Gehen darauf recht mühselig und schwierig wurde. Erst gegen Ende des Monats kamen einige wärmere Sonnentage. Es ging die Rede von einer großen Offensive, aber für die Bauern sagte das nichts. Sie hatten nur jeden Tag mehr und immer mehr zu rackern. Ihre besten Männer waren weg, und es schaute aus, als sei die Welt überhaupt nur mehr für den Krieg geschaffen. Von dem redete der Stelzinger jetzt immer weniger.

Langsam schmolz der kranke Schnee auf den Wiesen und Äckern. In jeder Frühe schwammen dickgeballte Nebelschwaden darüber und stiegen sacht in die Höhe. Wenn sie sich endlich verflüchtigt hatten, kam die Sonne zum Vorschein, wurde aber immer wieder überdeckt von den jagenden Wolken, die der Wind über den hochmächtigen Himmel in ungewisse Fernen trieb. Die frische Luft roch wie gewaschen und wurde mit der Zeit würziger und voller. An den Straßenrandern und Ackerrainen blinkten winzige Märzveilchen auf, und schüchtern sproß allmählich das zarte Grün aus dem feuchten Boden. Mehr und mehr verloren die Baumäste ihre stumpfe, rostige Farbe und fingen, als wäre neues Leben in sie geronnen, wieder zu glänzen an. An den glatten Zweigen zeigten sich nach und nach die jungen Triebe.

Verdrossen fingen die Bauern ihre Feldarbeit wieder an. Eins verminderte ihre Plagerei jetzt doch: Vom Lager in der Nähe von Amdorf waren russische Kriegsgefangene den Bauern zugeteilt worden. Anfangs wurden sie beim Einbruch der Dunkelheit stets von einem Trupp Landstürmler wieder ins Lager zurückgebracht. Endlich aber durften die Gefangenen auf den Bauernhöfen bleiben. Die Dorfleute gewöhnten sich bald an die fremden Menschen und kamen gut aus mit ihnen. Die Kinder mochten die Russen gern, weil sie ihnen allerhand nette Spielzeuge schnitzten. Es ließ sich also, wie die Leute sagten, »halbwegs weitermachen«, aber jeder wartete auf das Kriegsende. Auf einmal indessen hieß es, Amerika habe sich jetzt auch zu unseren Feinden geschlagen und uns den Krieg erklärt.

Amerika?

Den Auffingern fiel plötzlich wieder der davongelaufene Kraus-Hans ein, und sie redeten den Schuster deswegen an. Der aber fuhr den Fragenden oft bissig an: »Was weiß denn ich? … Zuvor ist der Hans bloß der Lump für euch gewesen, jetzt auf einmal interessiert sich jeder für ihn! Meine Ruh’ will ich, sag’ ich!« Er ließ sich auf keine weitere Unterhaltung mehr ein. Grob und abweisend schwieg er, bis der neugierige Mensch fast beleidigt davonging. Das fiel allgemein auf, denn der Kraus war in der ganzen weiten Umgebung als der ausgeglichenste, friedsamste Mann bekannt. Wahrscheinlich, weil ihm all das Fragen zuwider war, blieb er auf einmal auch vom sonntäglichen Hochamt weg. Beim Postwirt sah man ihn nicht mehr, und beim Bürgermeister Rotholzer, wo man seine gelegentlichen Besuche nach Feierabend gern hatte, tauchte er auch nicht mehr auf. Rein verkrochen schien er sich zu haben. Ein leutscheuer, einsilbiger Raunzer wurde er nach und nach. Die schwerhörige Hauniglin konnte ihm kaum mehr etwas recht machen. Ohne jeden Grund schrie er sie mitunter grob an und war offenbar froh, wenn er sie so wenig wie möglich zu sehen bekam. Wenn jemand kaputte Schuhe daherbrachte, knurrte er nur: »Da, wirf’s nur hin auf den Haufen! … Gibt doch radikal nichts mehr! Kein Leder, keine Nägel, keinen Faden und nicht einmal ein Schusterwachs! Wie soll ich denn da noch arbeiten!« Er tat beschäftigt und schaute den Besucher nicht an. Er brummte und knurrte nur immer so weiter. Nicht mehr wie früher ging er in den Dörfern herum, um Lederreste zu suchen. Der Haufe ungemachter Schuhe in seiner Werkstatt wuchs und wuchs. Die Arbeit wurde dem Kraus immer gleichgültiger. Oft hockte er eine lange Weile untätig auf seinem Schusterschemel hinter dem verstaubten Fenster und schien in sich hineinzusinnen. Endlich griff er wieder wie verdrossen zu Nadel oder Hammer und arbeitete weiter.

Auch aufs Essen war er nicht mehr aus. Er magerte sichtlich ab. Sein Bart und seine dichten schwarzen Haare wurden grau und grauer, sein Gesicht faltiger, und von Tag zu Tag machte er einen verschlampteren Eindruck.

Der Bürgermeister Rotholzer kam einmal wegen des Wasserzinses zu ihm in die Werkstatt und erschrak fast über das schlechte Aussehen des Schusters. Der tat im ersten Augenblick ganz verschlossen und grüßte kaum. Der Rotholzer mochte den Kraus gern, und wahrscheinlich fiel ihm ein, was man jetzt nicht zu ihm sagen durfte. Er redete nur vom Wasserzins, und das machte den Kraus zugänglicher. Einmal trafen sich ihre Augen. Es war ein sonderbar fragendes Anschauen. Das Geschäftliche war nunmehr besprochen.

»Jetzt«, sagte der Rotholzer, indem er ein Zeitungsblatt herauszog und es dem Schuster gab: »Jetzt, glaub’ ich, ist’s mit deinem Hans auch geschehen, Kraus … Da, die Amerikaner bringen jeden Deutschen um, der bei ihnen drüben ist …« Da geschah etwas Merkwürdiges.

»Mei-mein Hans …«? stotterte der sonst so reizbare Kraus beinahe hilflos heraus, setzte sich zitternd und hastig seine verrostete Stahlbrille auf, und unruhig liefen seine Augen über die Buchstaben des Zeitungsblattes. So hatte ihn sicher noch kein Mensch gesehen. Sein Mund unter dem Bart war aufgebrochen, mitunter wurden seine Augen schreckweit, und eine wächserne Blässe überzog sein Gesicht. Er las gierig. Jeden Buchstaben schienen seine Blicke gleichsam zu verschlucken. »Jetzt geht’s deinem Hans genauso wie meinem Sepp und meinem Xaverl«, sagte der Bürgermeister ein bißchen mitleidig und ein bißchen wehmütig, aber der Kraus hörte nichts.

»Kriegstaumel und Fanatismus in den Vereinigten Staaten«, stand da auf dem Zeitungsblatt in fettletteriger Überschrift, und dann ging es weiter: »Alle feindlichen Ausländer – Deutsche, Österreicher und Türken – sind seit dem Kriegseintritt Amerikas den grausamsten Verfolgungen ausgesetzt. In den Städten ermordet der aufgehetzte Mob täglich viele unserer Landsleute, ohne daß die Behörden eingreifen. Diejenigen unserer Landsleute, die ihrer Existenz beraubt und in primitiven Barackenlagern interniert worden sind, können noch von Glück sagen, aber auch deren Schicksal ist ungewiß. Die Reichsregierung hat strengste Gegenmaßregeln angekündigt, wenn dieser völkerrechtswidrige Terror gegen unsere unschuldigen Landsleute nicht aufhört.«

Die ganze Zeit sah der Bürgermeister nur die ergrauten Kopfhaare vom Kraus. Jetzt endlich hob der Schuster das Gesicht. Er schluckte, als würge er etwas Gallebitteres, dick auf der Gurgel Sitzendes hinunter, sah über die Brille hinweg auf seinen Nachbarn und sagte tonlos: »Hm, aus! Jetzt ist’s aus …« Seine starren Augen verloren sich irgendwo in einer Leere.

»Ja, und machen kann man gar nichts«, meinte der Bürgermeister mit einem schweren Schnaufer, stand auf, ging an die Tür, drehte sich noch einmal um und setzte warm dazu: »Geh, laß dich doch einmal wieder sehn, Kraus … So allein, das ist auch nichts …«

»Jajajaja«, plapperte der Kraus wie geistesabwesend heraus und blieb reglos auf seinem Schusterschemel hocken. Die im Abendrot ertrinkende Sonne hinter dem Glachinger Hügelzug erhellte die unordentliche Werkstatt mit einem seltsam feurigen Licht. Der Kraus richtete sich auf und tappte, so, als wisse er nichts weiter mit sich anzufangen, ein paarmal auf und ab. Er kam in die enge Küche und stieg schließlich in die Schlafkammer hinauf. Verstört blieb er vor der dunklen Kommode stehen. Er wich dem Spiegel aus, der schräg darüber hing, und schaute flüchtig auf den verstaubten, seit dem Tode seiner Frau nie wieder gebrauchten, dunkelrot angelaufenen siebenarmigen Leuchter, den er damals hierhergestellt hatte. Er zog die Schublade auf, holte die amerikanische Postkarte vom Hans heraus und las die paar Sätze darauf. Ein sonderbares Zittern überlief ihn, das vom Genick über die Arme hinunterrann und sich den Händen mitteilte. Die Brille rutschte ihm von der Nase. Er ließ sie widerstandslos auf die Kommodenplatte fallen, und jetzt sah er nur noch das Papier mit den ungenauen Buchstaben, drehte es um und sah wiederum nur statt der buntgedruckten Wolkenkratzer verschwimmende Farbflecke.

»Dieser Krieg!!« brümmelte er: »Dieser Krieg!!« Seine Miene verlor jeden Halt. Wieder und wieder schaute er auf das Blättchen in seiner Hand, als hänge daran alles, was er bis jetzt für wahr und lebenswert gehalten hatte, und als sei das nun auf einmal nicht mehr wahr, als sei es nur eine jahrelange Täuschung gewesen. Zuvor, mit der Brille, da hatte noch alles so deutlich und lebendig ausgesehen, jetzt war es fortgeronnen für immer …

»Aus«! brummte er abermals: »Was aus ist, ist aus!« Er schnaufte tief und schien nach und nach seine Fassung wiederzugewinnen. Ganz mechanisch fing er an, die Karte in kleine Stücke zu zerreißen, und warf sie zum offenen Fenster hinaus.

Hinter dem Glachinger Hügelzug war die Sonne verschwunden. Es fing schüchtern und unbestimmt zu dunkeln an. Um die Obstbaumkronen beim Heingeiger wob ein leichter Dunst. Aus der weit offenen Stalltür quoll eine warme, dampfige Wolke. Die fressenden Kühe muhten hin und wieder. Die Ferkel grunzten.

Von ungefähr erspähte der Kraus sein Gesicht im bleichen Spiegel, sah genauer hin und fuhr fast betroffen mit der einen Hand um sein unrasiertes Kinn. Ärgerlich runzelte er die Stirn. Vielleicht fiel ihm ein, wie sinnlos und vergeblich er sich bislang über etwas gegrämt hatte, das doch nun einmal nicht zu andern war. Möglicherweise erschrak er auch ein wenig darüber, daß er in so kurzer Zeit derart auffällig gealtert war. Am Ende aber brachten ihn auch die zwei handgroßen, ovalen, schwarzgerahmten, altertümlichen Fotografien rechts und links vom Spiegel auf andere, faßbare Gedanken. Er konnte sie in der beginnenden Dunkelheit nicht mehr recht unterscheiden, aber er kannte sie auswendig. Die eine zeigte das Brustbild eines Mannes in mittleren Jahren, der im groben Gesichtsschnitt viel Ähnlichkeit mit ihm hatte. Dieselben dichten, krausen, dunklen Haare, dieselben trotzig hervortretenden Backenknochen, die gleichen respektlosen, unverblüffbar-ruhigen Augen und die fleischige, großlöcherige, nach unten auseinanderlaufende Nase über den vollen Lippen. Nur daß der Mann einen dunklen Schnurr- und Vollbart hatte. Die andere Fotografie war die einer schmalschulterigen, aber gutgeformten Frau mit ebenmäßigen Zügen, einem ebenso melancholischen wie ironischen Zug um Nase und Mund, großen, schönen Augen und sehr vollen, kunstvoll geflochtenen Zöpfen, die sich um den ganzen Kopf legten. »Lazarus Lipsky, Photographen- und Kunstatelier, Winniki bei Lemberg« war in schwungvoller, etwas abgeblätterter Goldschrift darunter zu lesen. Weiß Gott, was dem Kraus beim Anblick seiner lang-lang verstorbenen Eltern aus Galizien alles durch den Kopf ging. Traurige Resignation zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Kaum hörbar seufzte er kurz.

Er langte wieder nach seiner Brille, tastete die Gläser ab, ob sie ganz geblieben seien, und steckte sie in seine obere, rechte Westentasche.

»Unsinn! Aus, basta!« murrte er wie sich ermannend und ging in die Kuchel hinunter.

Nach einiger Zeit überstand er auch diese schmerzliche Erschütterung und gewann das Gleichgewicht wieder. Solange man lebt, überlebt sich das eben Geschehene und wird von etwas anderem verdrängt. Wie hatte er damals, als sie zum ersten Mal in Auffing auftauchten, zu seiner Kathi gesagt? »Ich schau’ bloß dahin, wo ich was will. Drum täusch’ ich mich auch nie.« Daran hielt er sich, denn das entsprach seiner Natur.

Wie jeder Mensch in der Gegend frettete er sich durch die lästigen Zeiten. Auf dem Land hatte jeder halbwegs zu leben, und was in den Städten oder draußen im Krieg und in der weiten Welt geschah, hatte für die Leute um Glaching recht wenig Bedeutung. Wäre nicht ab und zu die Unglücksbotschaft gekommen, daß wieder einer von den Burschen gefallen sei, niemand hätte je wieder an das ewige Kriegführen gedacht. Eins nur machte sich um jene Zeit immer ärgerlicher bemerkbar: Die Rudel hungriger Stadtleute, die bei den Bauern Lebensmittel ergattern wollten, wurden immer größer, kamen oft schon beim Morgendämmern daher und wurden immer aufdringlicher, immer frecher, ja mitunter schrie so ein Fremder, wenn er nirgends etwas auftrieb, sogar drohend: »Wart’s nur, ihr Bauernhammel, ihr geizigen! Wenn der Krieg aus ist, wird euch alles genommen!« Kein Wunder, daß die Bauern ihre Türen versperrten und einfach nicht mehr angaben, wenn ein »Hamsterer« klopfte und schrie. Beim Postwirt erzählte man einmal, daß in der Stadt drinnen die Leute auf die Lebensmittelgeschäfte losgingen und alles räuberten. Ein anderes Mal wieder hieß es, an den Fronten stehe es recht schlecht, die Zeitungen dürften bloß nichts darüber schreiben, aber in Amdorf drüben habe ein Hausierer erzählt, daß die Soldaten überhaupt gar nicht mehr kämpfen wollten, und bald werde man noch ganz andere Sachen erleben.

»Heißen tut’s, der Kaiser und den Hindenburg, die haben nichts mehr zu reden«, meinte der Jodl beim Postwirt einmal.

»So?… Ja, wer regiert denn dann jetzt«? fragte der Rotholzer. »Regieren«? rief der Jodl: »Es soll schon soweit sein, daß jeder macht, was er will.«

»Ja, da kann man doch keinen Krieg mehr führen«, warf der Krämer Stelzinger ein und spöttelte zweiflerisch: »Geh, was du da nicht alles daherbringst … Ich hab’ noch nichts in der Zeitung gelesen.«

»Tja, in der Zeitung!« höhnte der Jodl: »Glaubst du, daß wir was erfahren, was sie alles im Sinn haben.«

»Wer ›sie‹?« fragte der Stelzinger.

»Naja, die Großen halt, die wo den Scheißkrieg gemacht haben!« meinte der kecke Jodl: »Sagen tut man, die geht’s jetzt an den Kragen … Revolution gibt’s, hat der Hausierer beim Unterbräu in Amdorf drüben gesagt … Der Kaiser und der Hindenburg, alle werden davongejagt

»Ja, und da trifft’s nachher unsern Bezirksamtmann auch, weil er ewig sagt, alles müssen wir hergeben, daß gesiegt werden kann!« wurde jetzt der Moser lebendiger: »Der damische Militärschädl, der! Der braucht ja nichts hergeben! Der hat ja jedes Monat seinen Gehalt! … Da kann ich auch so siebengescheit daherreden …«

Der Stelzinger wurde krebsrot und furchte seine Stirne fast drohend. »So daherreden, wenn unsere Helden draußen im Schützengraben liegen!« sagte er voll Abscheu, aber der Jodl warf ihm grob ins Gesicht: »Du hast ja keinen Sohn draußen! … Du hast ja bloß deine zwei hochnäsigen Töchter!« Es sah bedrohlich aus.

»So muß man nicht reden«, suchte der besonnene Rotholzer zu beruhigen: »Jeder hat genug vom Krieg, das ist einmal wahr.«

Der Kraus brümmelte zwischenhinein: »Wie’s ist, ist’s … Was kann man da machen.« Der Stelzinger stand auf und wand sich wütend aus dem vollbesetzten Tisch. Als er fortgegangen war, meinte der Moser: »Jetzt hat er wieder was zum Disputieren mit dem Gendarm Riedinger, der windige Bandlkramer, der windige!«

Schon immer war es so in der Glachinger Strichweite: Amtspersonen war man nie besonders gewogen, und einem Gendarm schon gar nicht. Obgleich jeder Mensch im Dorf wußte, daß der Riedinger hauptsächlich wegen der Julie, der Ältesten vom Stelzinger, so oft aus Amdorf herüberkam, die Leute waren mißtrauisch. Die auffällige Freundschaft und die oft stundenlangen Unterhaltungen zwischen dem Krämer und dem Gendarm – das war recht verdächtig.

»Und überhaupt, warum muß denn der Riedinger mit seinen dreißig Jahren nicht ins Feld?« fragte der Jodl jetzt geradeheraus: »Um und um ist er gesund und vollgefressen, aber dem seine Knochen schont man!«

Dem stimmten alle zu.

»Ja-aa«, meinte der Moser spöttisch gedehnt und sah den Rotholzer an: »Wenn deine Buben Gendarmen gewesen wären, dann hätten sie freilich ihr Leben noch!« Ehe aber der Bürgermeister etwas sagen konnte, rief der Jodl geharnischt: »Das wird bald anders werden! … Und recht schnell kann’s kommen!«

Der Kraus mischte sich nie in solche Debatten. Stets hockte’er geruhig da, und wenn es gar nicht mehr anders ging, verstieg er sich zu irgendeiner nichtssagenden Bemerkung, die jedem recht war. Solche Redensarten erhalten das Vertrauen und bringen einem Menschen keinen Unfrieden ein. Manchmal aber verfiel er auf ein noch probateres Mittel, um die Erregung abzudämpfen. Er blickte, ohne das Schimpfen zu hören, gespannt auf eine einsame Fliege, die auf dem Tisch krabbelte, haschte mit der offenen Hand nach ihr, schloß die Hand und zerrieb die erwischte Fliege. Dann aß er sie. Das lenkte ab und machte neugierig.

»Ist auch Fleisch!« sagte der Schuster lustig: »Heutzutage muß man keinen Bissen hinten lassen!« Das erheiterte alle …

4

Vor zirka sechs Wochen war der Heingeiger-Silvan auf Urlaub daheim gewesen. Auffallenderweise hatte er sich nur wenig über den Krieg ausgelassen, und stets, wenn die Bauern darüber diskutierten, ein klein wenig überheblich, aber vieldeutig zurückhaltend gesagt: »Über solche Sachen kann nur ein Frontsoldat reden.« Er nämlich war zweimal verwundet worden, einmal gleich bei Kriegsanfang durch einen Oberarmschuß und zuletzt bei Verdun bei einem Sturmangriff. Da hatte er einen gefährlichen Bajonettstich durch die untere rechte Brustseite bekommen und war über vierzehn Wochen im Lazarett gelegen. Das Eiserne Kreuz und die bayerische Tapferkeitsmedaille prangten auf seiner Brust. Außerdem war er Feldwebel und seit seiner letzten Verwundung bei einem Etappenamt in Brüssel stationiert. Mag sein, daß die jahrelange Abwesenheit von daheim und die Kriegserlebnisse den Silvan verändert hatten. Er war ziemlich wortkarg und verschlossen, und eine rechte Wärme zwischen ihm und den Bauern kam nicht mehr auf. Trotzdem aber sagte der Heingeiger beim Postwirt ein bißchen stolz und ein bißchen zufrieden: »Um den Silvan ist’s nicht mehr gefehlt. Den trifft keine Kugel mehr … Er kann heimkommen und heiraten.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!