Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: pala

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

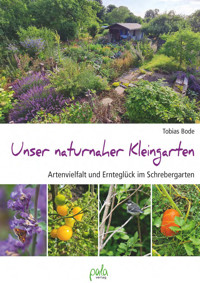

Mit dem eigenen Kleingarten ist für Tobias Bode ein Wunsch wahr geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine baut er nicht nur Obst und Gemüse an, sondern fördert auch eine Vielzahl von Insekten, Vögeln und anderen Tieren. Sie laden dazu ein, ihnen auf ihrer Parzelle beim Experimentieren über die Schulter zu schauen: Humusaufbau, Fruchtwechsel oder Mischkultur sind dabei ebenso wichtige Themen wie die Auswahl passender Obst- und Gemüsesorten oder Mittel zur Pflanzenstärkung. Konkrete Anleitungen machen es leicht, Projekte wie Wildstaudenbeete, Sandarien oder naturnahe Wege umzusetzen und wichtige Lebensräume für die Tierwelt zu schaffen. Die Gestaltung und Weiterentwicklung des Kleingartens von Tobias Bode bilden den roten Faden. Aber auch andere Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus München, Hamburg, Duisburg, Dresden oder Rostock kommen zu Wort, ebenso wie Fachleute aus dem Kleingartenwesen, der Staudengärtnerei oder dem Fledermausschutz. Prämiert beim »Gartenbuchpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V.« 2025 in den »Top 5«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tobias Bode

Unser naturnaher Kleingarten

Artenvielfalt und Ernteglück im Schrebergarten

Inhalt

Unser naturnaher Kleingarten

Was erwartet euch in diesem Buch?

Rundgang durch unseren Garten

Die Naturgarten-Idee im Kleingarten

Verwildert oder naturnah?

Ohne Pflege geht’s nicht

Vom Nutzen des Bundeskleingartengesetzes

Naturnahe Kleingärten erkennen

Tipps zur Akzeptanz von naturnahen Kleingärten im Verein

Warum naturnah, warum im Kleingarten?

Kleingärten als Beitrag zur Artenvielfalt

Kleingärten fürs Stadtklima

Naturnahe Kleingärten für uns!

Unser naturnaher Kleingarten im Zeitraffer

Der Startschuss

Erst Rasen, dann Gemüsebeet

Beeteinfassung aus Reisig

Die Pflicht – der Nutzgarten

Fruchtbarer Boden für reiche Ernte

Welchen Boden wünschen wir uns?

Bodenleben

Wie ist der Boden?

Fehlende Nährstoffe ausgleichen und Humusaufbau fördern

Kompost als Boden-Booster

Gemüse im Kleingarten

Gemüse aussuchen und in Mischkultur pflanzen

Fruchtwechsel planen

Fruchtfolge beachten

Zum Beispiel: Tomaten

Samenfeste Sorten und F1-Hybride

Wasser sparen im Kleingarten

Regenwasser sammeln

Gießen – aber richtig

Hacken gegen Trockenheit

Mulchen hilft

Pflanzen stärken

Samen beizen

Brühen und Jauchen

Elemente der Permakultur

Das Hügelbeet

Tiere im Gemüsegarten

Gemüse für Insekten

Obst aus dem eigenen Kleingarten

Beerensträucher mit Mehrfachnutzen

Kräuter im Kleingarten

Die Kräuterspirale

»Harte« Fakten im Kleingarten

Wege im Garten

Nix von der Stange

Die Wege in unserer Parzelle

Wege anlegen

Hochbeet aus alten Betonplatten

Hochbeet bauen – Schritt für Schritt

Der Patchwork-Sitzplatz

Kleine Dächer als Lebensraum

Die Kür – naturnahe Gestaltungselemente

Mehr Fläche: Aus zwei mach eins!

Stauden und Wildblumen im Kleingarten

Nicht nur an die Blüten denken

Pflanzen kaufen

Invasive Neophyten

Vom Rasen zum Staudenbeet

Unsere Lieblingspflanzen für sonnige Standorte

Unsere Lieblingspflanzen für schattige Standorte

Insektenfreundliche Schale

Wildblumenstreifen für Insekten

Blumenzwiebeln setzen

Naturnahe Pflege im Kleingarten

Pflanzen zurückschneiden

Rasen weniger mähen

Schonende Rasenpflege

Wiesen auf Gemeinschaftsflächen mähen

Wichtiges »Unkraut« wachsen lassen

Gehölze im Kleingarten

Vorgaben durch die Kleingartenordnung

Passende Sträucher im Kleingarten

Sträucher pflanzen

Gehölze schneiden

Nächste Etage: Kletterpflanzen

Was in unserem Kleingarten klettert

Element Wasser im Kleingarten

Teiche im Kleingarten

Teiche im Kübel

»Totes« Holz als Lebensraum

Attraktives Gestaltungselement

Totholzhecke auf der Gemeinschaftsfläche

Steinhaufen als Tierquartier

Groß oder klein?

Material und Standort

Haufen mit Keller im wilden Eck

Nisthilfen und kleine Quartiere für Tiere

Sandarium anlegen

Nisthilfen für Wildbienen und solitäre Wespen

Der vogelfreundliche Kleingarten

Fledermäuse im Kleingarten

Welche Tiere leben in unserem Kleingarten?

Naturnahes Gärtnern mit Auszeichnung

Zertifizierung als Gemeinschaftsprojekt

Die Zertifizierung »Bayern blüht – Naturgarten«

Der naturnahe Lehrpfad als Gemeinschaftsprojekt

Zeigen und weitererzählen

Nur Mut!

Dank

Der Autor

Anhang

Blick in unsere 250 Quadratmeter große Parzelle in München-Moosach

Unser naturnaher Kleingarten

Ihr habt gerade eine Kleingartenparzelle übernommen oder bewirtschaftet sie schon länger, möchtet diese naturnah gestalten und wisst noch nicht so genau, wie ihr dabei vorgehen könnt – und dürft? Stichworte »Bundeskleingartengesetz« und »Gartenordnung«. Dann seid ihr hier genau richtig. Knapp 370 Quadratmeter groß ist ein durchschnittlicher Kleingarten. Diese Fläche teilen sich Gemüsebeete, Obstbäume, Rasen oder Wiese, Staudenbeete sowie Laube, Sitzplätze und Wege. Mit etwas Planung könnt ihr eure Parzelle so gestalten, dass neben Obst und Gemüse auch die Natur ihren Platz findet. Mit den vielen Ideen in diesem Buch könnt ihr euch von Anfang an auf den Weg zum naturnahen Kleingarten machen.

Akkurat geschnittene Rasenflächen, Blaukorndünger, alles steril und ordentlich: Das sind gängige Klischees. Doch es tut sich was! Immer mehr Kleingärtnerinnen und Kleingärtner möchten ihre Parzelle nachhaltiger und ökologischer gestalten. Und dieses Buch zeigt, wie es funktionieren kann. Dann heißt es vielleicht irgendwann: Kleingärten? Das sind doch diese kleinen Hotspots der Artenvielfalt, in denen auch eine Menge Obst und Gemüse wächst.

Was erwartet euch in diesem Buch?

Eines vorweg: Dieses Buch ist kein allumfassender Ratgeber zu sämtlichen Gartenthemen. Dafür sind sie viel zu komplex und nicht umsonst stehen bei der Ausbildung im Gartenbau sieben Fachrichtungen zur Auswahl. Das Buch soll euch vielmehr inspirieren, Bewährtes und Neues auszuprobieren und dann euren eigenen Weg zu finden. Zur Vertiefung findet ihr am Ende des Buchs zusätzlich Literaturtipps, Verweise auf informative Internetseiten sowie Kontaktadressen zu Gärtnereien, gärtnerischen Institutionen und natürlich zu anderen Kleingartenvereinen.

Außerdem soll das Buch zeigen, dass ein Kleingarten auch ein Experimentierfeld ist. Wir probieren etwas aus, es klappt oder wir verwerfen es. Wir arbeiten mit der Natur, da kommt das vor. Und was in dem einen Garten gut klappt, geht einige Meter weiter schief. Gärtnern bedeutet auch, mit Rückschlägen klarzukommen. Probieren, scheitern, wieder probieren und dann eine passende Lösung finden. Uns geht es da in unserer Parzelle nicht anders, jedes Gartenjahr aufs Neue.

Für den naturnahen Kleingarten gibt es nicht die eine Blaupause, die sich ohne Weiteres auf alle Grundstücke übertragen lässt. Denn jede Gärtnerin und jeder Gärtner hat andere Vorlieben in Sachen Pflanzenauswahl und Gestaltung. Viele Wege führen zum Ziel! Daher schauen wir auch in andere Kleingartenanlagen. Es geht nach München, Hamburg, Duisburg, Dresden und Rostock.

In diesem Buch stecken Erfahrungen von Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern aus ganz Deutschland. Alle mit unterschiedlichen Herangehensweisen, aber mit einem Ziel: für mehr Artenvielfalt im Kleingarten sorgen. Die Gestaltung unserer eigenen Parzelle ist der rote Faden dieses Buchs und auch wir holen uns regelmäßig Tipps, nicht nur von anderen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, sondern auch von Fachleuten aus der Permakultur, der Staudengärtnerei und dem Fledermaus- und Vogelschutz.

Rundgang durch unseren Garten

Bevor wir uns die einzelnen Elemente des Kleingartens und die grundlegenden Prinzipien im Detail anschauen, machen wir erst mal einen kleinen Rundgang durch unsere Parzelle. Wir betreten den Garten durch einen Metallbogen, an dem an der einen Seite Efeu und an der anderen Seite Wilder Wein ranken. Am Efeu ist ab Mitte September richtig viel los. Dann beginnt er zu blühen und wird von Bienen, Wespen, Fliegen und Schmetterlingen besucht. Der Wilde Wein folgt dann schnell mit seiner knallig roten Herbstfärbung. Beide Kletterpflanzen bilden Früchte für Vögel.

Weiter geht’s in den Garten über den Materialmixweg aus Klinkern, Beton- und Natursteinen. Die Fugen haben wir extra groß geplant, damit sich dort Pflanzen ansiedeln und Wasser versickern kann. Links neben dem Weg ist ein neues Staudenbeet entstanden mit verschiedenen Storchschnäbeln, Fetthennen, Glockenblumen, Gräsern und Königskerzen. Auf der rechten Seite des Weges stehen zwei alte Obstbäume, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Die Stämme sind bereits ziemlich lädiert, sodass wir die Kronen regelmäßig durch einen Schnitt entlasten. Unter den Kronen ist unser erster Sitzplatz, eine Bank aus aufgeschichteten Rasensoden, eingefasst mit Ästen und Zweigen. Im Frühjahr, wenn wir die Rasenbank noch nicht nutzen, blühen hier Krokusse und Traubenhyazinthen. Dann macht der Weg einen 90-Grad-Knick in Richtung Laube. Hier kommen wir am Wildstaudenbeet mit Blut-Storchschnabel, Steppen-Salbei, Ochsenauge und einjährigen Pflanzen wie dem Nelken-Leimkraut vorbei.

Willkommen in unserem Kleingarten

Auf der anderen Seite des Weges liegt ein kleines Kräuterbeet, das mit Bruchsteinen eingefasst ist. Im Weg blühen Thymian, Mauerpfeffer und Felsen-Nelke. Jetzt geht’s einmal um die Laube, vorbei an einer kleinen Rasenfläche, aus der im Frühjahr Graue Sandbienen schlüpfen, zum Schattenbeet. Das liegt vor der Ligusterhecke, die unsere Parzelle zum Gemeinschaftsweg hin begrenzt. Das Schattenbeet ist mit Stammabschnitten einer Birke eingefasst, die im Außenbereich der Kleingartenanlage gefällt werden musste. Im Schatten der Hecke wachsen unter anderem Wald-Ziest, Sterndolde, Zimbelkraut und Lungenkraut. Besonders beliebt ist das Lungenkraut im Frühjahr bei Pelzbienen.

An der Ostseite unserer Laube wächst ein Weinstock, im alten Flieder an der Grundstücksgrenze klettert ein Geißblatt in die Höhe. Haben wir die Laube umrundet, fällt der Blick in Richtung Gemüsebeet. Über einen bewachsenen Weg aus großen Kieseln geht’s vorbei an zwei kleinen Sandbeeten in die zentrale Nutzfläche. Hier wächst Gemüse in Mischkultur, ohne Pestizide und mineralische Dünger. Wir graben nicht um, die meisten Gemüsearten wachsen auf kleinen Hügelbeeten. An der Westseite des Gartens zum Nachbarn stehen neben Essig- und Hecht-Rose heimische Stauden wie Wiesen-Storchschnabel, Acker-Witwenblume, Wiesen-Salbei, Natternkopf, Wegwarte und Gewöhnliche Goldrute. Diesen Bereich lassen wir weitgehend in Ruhe, in kleinen Stein- und Totholzhaufen können sich Tiere verstecken. An der Südseite des Gemüsegartens liegt unser Lieblingsplatz. Hier sitzen wir abends auf der kleinen Mauer aus alten Beton- und Klinkersteinen und schauen über unseren Garten. Bis in den Garten der Nachbarn. Denn Zäune oder Hecken zwischen den Parzellen gibt es bei uns nicht.

Wir kombinieren naturnahe Elemente mit Stauden, Kräutern und Wildblumen

Unsere Rasenbank hat eine Umrandung aus Ästen und Zweigen (links), das Kräuterbeet ist mit Bruchsteinen eingefasst (rechts)

Insgesamt 122 Parzellen liegen in der Kleingartenanlage NW 18

Die Naturgarten-Idee im Kleingarten

Nach § 1, Ziffer 1 des Bundeskleingartengesetzes ist ein Kleingarten »ein Garten, der dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung).« Weiterhin ist ein Kleingarten immer Teil einer Kleingartenanlage. Der Nutzgartenanteil muss die Parzelle maßgeblich prägen. In der Regel ist das der Fall, wenn in einem Drittel des Gartens gärtnerische Kulturen wie Obst, Gemüse und Kräuter angebaut werden.

In Deutschland gibt es rund 900 000 Kleingärten auf einer Fläche von 44 000 Hektar. Ein Großteil davon liegt im urbanen Raum und in manchen Städten beträgt die Wartezeit auf eine eigene Parzelle mehrere Jahre. Einen Kleingarten bewirtschaften zu dürfen, empfinden wir als Privileg. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir sorgsam mit dem uns anvertrauten Boden umgehen. Und für uns gehört es zu unserer Verantwortung, diese Fläche nicht nur so zu bewirtschaften, dass sie uns nützt (Obst und Gemüse), sondern auch der Gesellschaft. Indem wir den Garten nachhaltig pflegen, die Artenvielfalt unterstützen und unser Wissen und unsere Erfahrungen teilen. Und je mehr mitmachen, desto besser! Seit der letzten Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes sind Kleingartenanlagen in § 1 ausdrücklich als schützenswerte Flächen genannt.

Verwildert oder naturnah?

Dürft ihr eure Parzelle überhaupt naturnah anlegen? Gibt es nicht Gesetze und Ordnungen, die penibel vorschreiben, wie ein Kleingarten auszusehen hat? Eines vorweg: Naturnahe Gartengestaltung und der biologische Anbau von Obst und Gemüse im Sinne des Bundeskleingartengesetzes passen perfekt zusammen. Aber es gibt Rahmenbedingungen. Wenn ihr in einem Kleingartenverein Mitglied werdet, müsst ihr euch an bestimmte Regeln halten, deren Einhaltung von den Vorständen im Optimalfall regelmäßig kontrolliert wird. Das Bundeskleingartengesetz gibt den Rahmen vor, an den sich alle Kleingartenvereine in Deutschland halten müssen. Auf Landesebene werden diese Vorgaben dann noch detaillierter festgelegt. Dazu gehören beispielsweise Mustervereinssatzungen oder Mustergartenordnungen sowie Vorgaben und Verwaltungsvorschriften der öffentlichen Hand. Konkret wird es für euch dann in eurem Verein. Hier sind für euch besonders die Satzung und die Gartenordnung wichtig. In der Gartenordnung steht meist, was ihr in eurem Garten machen dürft und was nicht. Und gerade die Gartenordnung unterscheidet sich im Detail von Verein zu Verein, sie darf den im Bundeskleingartengesetz gesetzten Rahmen aber nicht verletzen. Daher solltet ihr euch die Gartenordnung gut durchlesen und im Zweifel beim Vorstand nachfragen. In Österreich gilt das österreichische Kleingartengesetz. Dort sind Grundstücksgrößen von mehr als 120 und höchstens 650 Quadratmeter genannt. Und Kleingärten können innerhalb oder außerhalb einer Kleingartenanlage liegen. In der Schweiz sind Kleingärtnerinnen und Kleingärtner im Schweizer Familiengärtner-Verband organisiert. Die Vorgaben sind dort kantonal geregelt.

Ohne Pflege geht’s nicht

Auch ein naturnaher Kleingarten braucht Pflege. Würden wir einfach alles unkontrolliert wachsen lassen, würden wir zu Recht abgemahnt werden, da ein solcher Zustand mit der kleingärtnerischen Nutzung nicht vereinbar ist. Blumenwiesen müssen regelmäßig gemäht und das Mähgut entfernt werden, damit die Wildblumen auch im kommenden Jahr wachsen können. Auch Stauden schneiden wir irgendwann zurück, um Platz für den Neuaustrieb zu machen und damit sich frühblühende Zwiebelblumen entfalten können. Ohne regelmäßigen Schnitt vergreisen unsere Obstbäume und Beerensträucher, sodass sie irgendwann nur noch wenige Früchte liefern. Bei der Pflege eines Kleingartens geht es nicht zwingend darum, dass er »ordentlich« aussieht, sondern dass er mit seinen unterschiedlichen naturnahen Elementen auch lange funktioniert und die Artenvielfalt unterstützt.

Vom Nutzen des Bundeskleingartengesetzes

Wer hat sie in den krawalligen Fernsehsendungen über Kleingärten nicht schon gesehen? Vorstände, die mit Zollstock durch die Anlage patrouillieren, um falsche Heckenhöhen zu bemängeln und ungemähten Rasen zu reklamieren. Alles muss schließlich seine Ordnung haben! So übertrieben diese Szenen sind, haben sie doch einen wahren Kern. Wenn wir einen Kleingarten bewirtschaften, müssen wir uns an Regeln halten. Ein Kleingarten in einem Kleingartenverein ist nicht das Gleiche wie der Garten am Reihenhaus oder in einer Freizeitgartenanlage. Rechte und Pflichten sowie die Grundlagen des Kleingartenwesens sind im Bundeskleingartengesetz definiert. Viel entscheidender als die Pflichten sind aber die Vorzüge dieses Gesetzes. Es sichert nämlich eine günstige Pacht für unsere Kleingärten. In § 5 Abs. 1 BKleingG heißt es, dass die Pacht höchstens den vierfachen Betrag der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüsebau betragen darf. Was heißt das konkret? Für unseren Kleingarten in München zahlen wir mit Vereins- und Verbandsbeiträgen etwa 350 Euro pro Jahr. Um diesen günstigen Pachtpreis zu begründen, müssen in den Kleingärten natürlich auch Obst und Gemüse angebaut werden. Es hat also seinen Grund, dass wir im Kleingarten Regeln beachten müssen. Ohne das Bundeskleingartengesetz gäbe es heute wahrscheinlich viele Kleingartenanlagen nicht mehr. Das Gesetz schützt Kleingartenanlagen vor willkürlichen Kündigungen des Flächeneigentümers. Und sollte es durch einen neuen Bebauungsplan zu einer ordentlichen Kündigung kommen, sind sowohl die Kündigungsfristen, die Entschädigung als auch die »Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland« geregelt. Die Einhaltung der Regeln ist elementar, um den Status als Kleingartenanlage nicht zu verlieren.

Der Anbau von Obst, Gemüse und anderen Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf muss die Nutzung der Einzelparzelle maßgeblich prägen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ist »Dies (…) in der Regel anzunehmen, wenn wenigstens ein Drittel der Fläche zum Anbau von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf genutzt wird. Besonderheiten, wie eine atypische Größe der Parzelle, topografische Eigentümlichkeiten oder eine Bodenqualität, die den Anbau von Nutzpflanzen teilweise nicht zulässt, können eine vom Regelfall abweichende Beurteilung rechtfertigen.« Diese abweichende Beurteilung sollte aber beispielsweise mit einem Gutachten geklärt und schriftlich festgehalten werden.

Die weiteren Drittel entfallen auf die »Laube und Nebenanlagen« und die »Erholungsnutzung«. Zu Erstgenanntem gehören etwa die Laube, der überdachte Freisitz, Wege und befestigte Flächen. Zu der Kategorie »Erholungsnutzung« gehören Blumenbeete, Rasen, Teiche, Stein- und Totholzhaufen. Die schauen wir uns später noch genauer an.

Werfen wir als Erstes einen Blick auf die gärtnerische Nutzung, die natürlich auch mehr Fläche als ein Drittel der Parzelle einnehmen darf. Zur gärtnerischen Nutzung gehören Beete und Hochbeete mit ein- und mehrjährigen Gemüsekulturen, Kräuter, Obstbäume, Beerensträucher und Wildobst oder auch Schnittblumen. Wichtig ist dabei, dass die Pflanzen nicht nur angebaut, sondern auch geerntet und genutzt werden. Ein Holunder oder eine Kornelkirsche, die als Ziersträucher kultiviert werden, zählen daher nicht zur gärtnerischen Nutzung. Es reicht übrigens auch nicht, ein Drittel der Parzellenfläche ausschließlich als Streuobstwiese anzulegen oder nur mit Dauerkulturen wie Rhabarber zu bepflanzen, um die nötige kleingärtnerische Nutzung zu erreichen. Der Mix der Kulturen ist entscheidend, wie im Kommentar zum Bundeskleingartengesetz verdeutlicht wird: »Die Gewinnung von Obst, Gemüse und anderen Früchten ist zwingender Bestandteil dieser Nutzungsart. Wegen der erforderlichen Vielfalt von Gartenbauerzeugnissen reichen auch Dauerkulturen z. B. Obstbäume und Beerensträucher (auf Rasenflächen) nicht für eine kleingärtnerische Nutzung aus.«

Wenn es darum geht, die gärtnerische Nutzfläche zu beurteilen, werden sämtliche Anbauflächen ermittelt. Wie das im Detail aussieht, ist ausführlich in dem Buch »Recht im Kleingarten« (siehe Literaturtipp im Anhang) beschrieben. Hier daher nur ein kleiner Exkurs: Die Flächen bei Gemüse- und Kräuterbeeten zu ermitteln, ist in der Regel relativ einfach, bei Obstbäumen kann das schon schwieriger werden. Bei ihnen wird die Trauffläche der Krone ermittelt, sofern der Baum fachgerecht geschnitten ist und die Früchte genutzt werden. Ist der Baum ungepflegt oder wird er beispielsweise nur als Gerüst für eine Schaukel genutzt, wird die Trauffläche nicht der Anbaufläche zugerechnet.

Im Bundeskleingartengesetz sind aber noch weitere Dinge geregelt. Etwa, dass eine Laube einschließlich des überdachten Freisitzes eine Grundfläche von 24 Quadratmeter nicht überschreiten und in ihrer Ausstattung nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein darf.

Interessant ist für euch die Gartenordnung eures Vereins. In der kann zum Beispiel vorgeschrieben sein, welche Gehölze ihr anpflanzen dürft, ob ein Teich angelegt werden darf oder wie hoch die Hecken sein dürfen. Durch die begrenzte Heckenhöhe sollen Besucherinnen und Besucher der Anlage einen Blick in die Gärten werfen können, denn Kleingartenanlagen sind öffentliche Grünflächen.

Im Gemüsebeet dürfen zwischen den Gemüsepflanzen Blumen wachsen

Naturnahe Kleingärten erkennen

Bei der Frage, ob es sich bei einer Parzelle um eine naturnahe Gestaltung oder um einen verwilderten Garten handelt, gibt es immer wieder Diskussionen. Eine naturnahe Gestaltung und ein verwilderter Garten sind nicht dasselbe! Die kleingärtnerische Nutzung steht immer im Vordergrund. Und dafür müssen Obst, Gemüse und Kräuter so angebaut werden, dass sie auch tatsächlich geerntet und genutzt werden können. Wer in der Parzelle alles ohne Eingriff wachsen lässt, hat vielleicht irgendwann einen »wilden« Garten, es ist dann aber kein Kleingarten mehr. Das bedeutet nicht, dass in eurer Parzelle alles in Reih und Glied wachsen muss.

Eine kleinteilige, naturnahe Bewirtschaftung mit Mischkulturen und verschiedenen Gartenräumen erfüllt die vorgegebenen Bedingungen genauso. Bei Beschwerden muss immer genau geprüft werden, ob man es mit Bewirtschaftungsmängeln, Pflegerückständen oder einem naturnahen Gartenkonzept zu tun hat. Bei einem Garten handelt es sich immer um ein gestaltetes und bewirtschaftetes Stück Land. »Wenn keine Gestaltung und Bewirtschaftung stattfindet, ist es kein Garten mehr«, sagt Fachberater Joschka Meyer aus Hamburg, der sich mit diesem Thema bereits ausführlich auseinandergesetzt hat. Einen vernachlässigten oder unbewirtschafteten Kleingarten erkennt man etwa an vielen zwei- bis dreijährigen Gehölzsämlingen, die verteilt in der Parzelle wachsen, oder an flächig auftretender Spontanvegetation, die einen Großteil der Parzelle einnimmt. Für Thomas Bauer, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Fachgebiet Haus- und Kleingarten aus Augsburg, gehören bei der Beurteilung von Bewirtschaftungsmängeln noch weitere Punkte dazu. Etwa, wenn keine Erntetätigkeit im Garten erkennbar ist und das Fallobst vom Vorjahr noch unter den Bäumen liegt, Gemüsebeete nicht bewirtschaftet werden oder ein seit langer Zeit nicht mehr durchgeführter Schnitt der Obstgehölze. Um den Zustand einer Parzelle im Hinblick auf Bewirtschaftungsmängel beurteilen zu können, hat Thomas Bauer eine Checkliste erstellt (siehe Literaturtipp im Anhang).

Tipps zur Akzeptanz von naturnahen Kleingärten im Verein

In einem Kleingartenverein sind wir in einer Gemeinschaft, in der das harmonische Zusammenleben im Vordergrund stehen sollte. Daher sollten wir unsere naturnahen Kleingärten so gestalten, dass sie auch von Menschen akzeptiert werden, die eine eher klassische Parzellenordnung bevorzugen. Eure Absicht sollte immer klar erkennbar sein. Hier einige Tipps für ein entspannteres Miteinander:

Nicht zu kleinteilig: Verteilt Äste und Stämme nicht überall in kleinen Portionen im Garten, sondern platziert Totholz bewusst als Haufen oder solitäres Element.

Wenn ihr Wiesen anlegt oder eure Rasenflächen wegen der Insekten weniger mähen möchtet, mäht dennoch einen Teil der Flächen und Wege in die Wiese oder den Rasen. Auch hier ist es wichtig, dass es sich erkennbar um einen bewusst ungemähten Rasen handelt. Auch bei vielen öffentlichen, extensiv gepflegten Grünflächen werden in der Regel bewusst die Ränder gemäht. Stichwort: »Akzeptanzstreifen«.

Das Schild am Eingang zeigt: Hier wird naturnah gegärtnert und das freut die Tier- und Pflanzenwelt

Nicht zu flächig: Die Struktur eines Kleingartens wird durch die optische Trennung von Beeten und Wegen deutlich. Dafür gibt es viele naturnahe Lösungen: Reisighecken, Trockenmauern, Stämme, Kräuterhecken … In diesem Buch findet ihr viele Beispiele.

Beachtet die kleingärtnerische Nutzung. Baut Obst, Gemüse und Kräuter an, schneidet eure Beerensträucher und Obstbäume regelmäßig, sodass sie zuverlässig Früchte liefern.

Schilder anbringen: Macht eure Idee deutlich, indem ihr an eurem Gartentor Schilder platziert: »Hier entsteht ein insektenfreundlicher Kleingarten« oder »Dieser Kleingarten ist für uns und für Tiere«. Mittlerweile gibt es von verschiedenen Initiativen solche Schilder.

Zertifizierungen: Lasst euren Garten als naturnahen Kleingarten zertifizieren und zeigt damit auch nach außen, welches Prinzip ihr verfolgt.

Warum naturnah, warum im Kleingarten?

Gartenrotschwanz

Kleingärten als Beitrag zur Artenvielfalt

Kleingärten können zu besonders wertvollen Lebensräumen werden. Die Anlagen sind in der Regel reich und kleinteilig strukturiert. Mit Hecken, Gemüse- und Staudenbeeten, Obstbäumen und Komposthaufen. Eine ideale Voraussetzung für Artenreichtum. Und diese Chance sollten wir als Kleingärtnerinnen und Kleingärtner nutzen, um unseren Beitrag zu mehr Artenvielfalt zu leisten. Und das ist dringend nötig, denn mittlerweile nimmt die Anzahl fast aller bestäubenden Insekten immer mehr ab. Ein Großteil unserer Nutzpflanzen im Kleingarten ist von Insekten als Bestäuber abhängig. Nicht nur Honigbienen übernehmen diese Aufgabe, sondern vor allem Wildbienen, Fliegen, Käfer, Wespen und Schmetterlinge. Wir können Insekten unterstützen, indem wir auf Pestizide verzichten, Lebensräume in Form von Totholz, Steinhaufen und wilden Ecken anbieten, viele heimische Pflanzen als Nahrungsquelle anbieten und Löwenzahn und Brennnessel nicht sofort jäten. Wo viele Insekten sind, sind auch viele andere Tiere. So profitieren von unserem Einsatz auch Vögel, Fledermäuse, Igel und Co. Und je höher die Biodiversität ist, desto besser können Ökosysteme mit Störungen von außen umgehen.

Kleingärten fürs Stadtklima

Hierzulande sind aktuell etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegelt. Also bebaut, betoniert, asphaltiert oder gepflastert.

Bei versiegelten Flächen kann Wasser gar nicht oder nur schwer versickern, und es kann kein Wasser verdunsten, das im Sommer kühlen könnte (es entstehen »Wärmeinseln« in der Stadt). Auf ihnen können keine Pflanzen wachsen, die für Schatten sorgen und kühlen würden, und die Bodenlebewesen gehen zugrunde.

Kleingartenanlagen stellen in manchen Stadtteilen die größte zusammenhängende Grünfläche und sie sind wichtige Frischluftschneisen für Städte und damit wichtig für das urbane Klima. Und je naturnäher diese Kleingärten gestaltet sind, desto besser. Wenn nur wenige Flächen in den Parzellen versiegelt sind, kann Regenwasser besser versickern und ins Grundwasser gelangen.

Igel, Eidechse, Krabbenspinne und Blattschneiderbiene finden in unserem Kleingarten Nahrung und Unterschlupf

Naturnahe Kleingärten für uns!

Im naturnahen Kleingarten ernten wir nicht nur unser eigenes, ohne synthetisch hergestellte Mineraldünger und Pestizide herangewachsenes Obst und Gemüse. Wir haben auch die Natur direkt vor der Nase. Blattschneiderbienen fliegen mit selbst gerollten Blättern zu ihrem Nistplatz, die herrlich gefärbten Raupen des Schwalbenschwanzes fressen am Fenchel und die Krabbenspinne wartet in den Blüten auf ihre Beute.

Im naturnahen Kleingarten:

verzichten wir auf Pestizide,

verzichten wir auf synthetisch hergestellte Dünger (z. B. Blaukorn),

verzichten wir auf Torf,

arbeiten wir mit und nicht gegen die Natur,

sorgen wir für sparsamen Wassereinsatz,

dürfen auch »Unkräuter« wachsen,

wachsen viele heimische Wildpflanzen,

wachsen nur wenige oder keine Pflanzen mit gefüllten Blüten, die für Insekten wertlos sind,

sorgen wir für Nahrung und Unterschlupf für verschiedene Tiere,

schaffen wir viele verschiedene Strukturen und Lebensräume für Tiere,

pflegen wir den Boden (Mulch, kein Umgraben, Gründüngung, Fruchtfolge, Mischkultur),

versiegeln wir so wenig Flächen wie möglich,

verwenden wir so viel wie möglich wieder und wirtschaften in Kreisläufen (Grünschnitt, Betonplatten, Restholz – aber keine belasteten Materialien wie Bahnschwellen, Asbest, Teerpappe oder chemisch behandeltes Holz),

bevorzugen wir bei neuen Baumaterialien regionale Produkte,

stehen konstruktiver Holzschutz und natürliche Holzschutzmittel vor chemischen Holzschutzmitteln,

achten wir auf eine lange Lebensdauer und Recyclingfähigkeit, wenn wir Kunststoff einsetzen,

gibt es Ecken, die wir auch mal länger in Ruhe lassen,

gibt es keinen unnötigen Maschineneinsatz,

verzichten wir im Freien auf unnötige Beleuchtung und wir beleuchten nur ganz gezielt Wege und Arbeitsbereiche, wenn wir vor Ort sind.

Unser naturnaher Kleingarten im Zeitraffer

Meine Frau Sabine und ich haben unseren Kleingarten im Dezember 2018 übernommen. 250 Quadratmeter mit einer großen Rasenfläche und einem langen Weg aus Betonplatten. Von einem naturnahen Kleingarten war die Parzelle damals noch weit entfernt. Und auch von unserer Vorstellung eines Gartens. Daher ist dieses Buch auch unser Weg zum naturnahen