14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

- Wo kommt in Zukunft günstige Energie her? - Können wir mit DNA-Origami bald Krebs heilen? - Macht uns Künstliche Intelligenz wirklich kreativer? Der Science-Star und junge Wissenschaftler Jacob Beautemps nimmt uns mit auf eine packende Wissensexpedition zu bahnbrechenden Innovationen. Ob Energie, Mobilität, Medizin oder Sicherheit – er schafft es, selbst komplizierte Zusammenhänge verständlich darzustellen. Was seine Beschreibungen besonders anschaulich macht: Beautemps hat selbst mit den Forschenden aus vielen Ländern gesprochen, mit den klugen Köpfen, die die Welt verändern wollen. Dabei sind unter anderem Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der Vizepräsident von Google oder der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Sie und viele andere Männer und Frauen vermitteln uns auf exklusive Weise, was innovatives Denken antreibt und welchen Einsatz es braucht, um etwas ganz Neues in die Welt zu bringen – damit sie wirklich besser wird. Bahnbrechende Innovationen, die Lust auf morgen machen, einfach und anschaulich erklärt!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

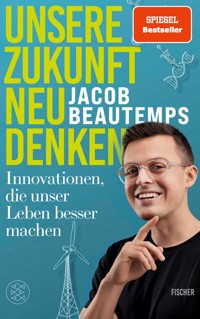

Jacob Beautemps

Unsere Zukunft neu denken

Innovationen, die unser Leben besser machen

Über dieses Buch

»Innovative Menschen sind Denker, die Ideen von allen Seiten betrachten und dabei auch unerhörte Provokationen in ihre Überlegungen einbeziehen. Und sie sind Macher, weil sie ausprobieren, ob sie richtig liegen. Auch wenn die allermeisten von uns keine Innovatoren sind, die DNA nach Origami-Art falten oder Kernfusion in großem Stil nutzbar machen wollen: Von ihrem wachen und konstruktiven Geist könnten wir uns einiges abschauen. Wir könnten offener und kritischer zugleich auf die Entwicklungen schauen, die sich uns bieten. Wir könnten besser differenzieren und beurteilen, was uns und der Welt nützt – welche die Innovationen sind, die unser Leben wirklich besser machen.«

Jacob Beautemps nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in die Wissenschaft von morgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Dr. Jacob Beautemps, geboren 1993, zählt zu den erfolgreichsten Science-YouTubern Deutschlands. Mit seinem YouTube-Kanal »Breaking Lab«, bei Fernsehauftritten wie bei seiner eigenen TV-Doku »Science for Future« (ARD) oder bei »Fünf gegen Jauch« (RTL) sowie in seinen Liveshows begeistert er die Menschen für die Naturwissenschaften. 2024 erhielt Beautemps die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für herausragende Wissenskommunikation. Seine Vorträge über Innovationen und Kommunikation hält er auf der ganzen Welt.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Illustrationen Innenteil: ZERO Werbeagentur, München

Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung: Boris Breuer (Autorenfoto) und Harald Richter / Pixxwerk (Icons)

ISBN 978-3-10-492130-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1 Keine Utopie: Zukunft denken und gestalten

Innovationen für das Leben

Hitlisten der Innovationen?

Sind Innovationen Glücksache?

Aufschlussreiche Rankings

Wer wird innovativ?

Entwicklung mit Hürden

Durchhaltevermögen ist essenziell

Verzichten oder Lösungen finden?

2 Gute Aussichten: große Fortschritte bei Behandlung von Krebs und viralen Krankheiten

Mikroskopisch kleines Faltungswunder: DNA-Origami

Verstehen und weitergeben

DNA so falten, wie man will

Komplementäre Paarung

Unwiderstehliche Anziehungskraft

DNA lernt Yoga

Klein, kleiner, nano

Drei Bereiche, drei Gründungen

Eine für alle: die Virenfalle

Prävention teilweise möglich, Therapie kaum

Dem Virus einen Schritt voraus

Plattformtechnologie für breiten Einsatz

Regularien für klinische Studien erlauben keine Plattformen

Ein Schalter für den Kampf gegen Krebszellen: Logibody

Gezielter vorgehen, um Nebenwirkungen zu vermeiden

Neue Klasse von Therapeutika

Physikalisches Prinzip bringt Vorteile

Kritische Übergangsphase von der Grundlagenforschung zur industriellen Anwendung

Lernen von Bakterien: CRISPR/Cas 13

Neu: nicht DNA schneiden, sondern RNA

Vervielfältigung der Viren unterbinden

Auf die richtige Verpackung kommt es an

Noch einige Fragen offen

Immer mehr – immer besser?

Für das Leben werben

3 Energie: zentrales Thema für jede Gesellschaft

Notwendiges Übel oder schlechtester Deal aller Zeiten? Gas aus den USA

Reise ins Fracking-Zentrum

Noch ein Problem: Methan

Geld spielt keine Rolle?

Zweifel angebracht

Höhenrekord: das größte Windrad der Welt

Mehrere »größte« Windräder der Welt

Eigentlich ein alter Hut?

»Damit’s den Menschen besser geht«

Die nächste Etage nutzen

So geht’s weiter

Kernfusion: die große Hoffnung

Das Eldorado für Kernphysiker

Die Sonne auf die Erde holen

Häufige Typen: Tokamak und Stellarator

Privatwirtschaftliche Unternehmen auf dem Vormarsch

Realitätstest mit dem stärksten Laser der Welt

Was ist eigentlich ein Laser?

Essenziell bei der Kernfusion: der Brennstoff

Der menschliche Faktor

Unis und Privatwirtschaft: zwei Seiten einer Medaille

4 CO2 verringern: eine Überlebensfrage

Viele Möglichkeiten, zahlreiche Forschungsansätze

CO2: nützlich und schädlich

Wenn die Zahnpasta zurück in die Tube soll

Vokabular zur Klärung

Der große Staubsauger: Orca auf Island

Deutsche Ingenieure, Schweizer Unternehmen, isländische Anlage

Kleine Zahlen, großer Effekt

Grüne Energie im Überfluss

Schnelle Reaktion

Anlage in USA geplant

Und die Nebenwirkungen?

Natürliche CO2-Speicher: Bäume

Baumlose Landstriche

Ansiedlung mit Schwierigkeiten

Ist weltweite Aufforstung die Lösung?

Der Wald als Kohlenstoffsenke

Holzproduktspeicher stärker nutzen

Lange unterschätzt: Moore als CO2-Speicher

Fatale Folgen der Trockenlegung

Geheimnisse der Erde

Renaturierung: eine Mammutaufgabe

Neue Ökosysteme im Moor

Was können wir tun? Viel!

Über den Tellerrand hinausschauen

5 Weltaufgabe: Ernährung für zehn Milliarden Menschen

So ist die Lage

Meine Motivation

Essen für alle: eine Riesenaufgabe

Ungleiche Verteilung

Geht es auch anders?

Vertical Farming: alte Methode neu erfunden

Was ist neu?

Mit einfachen Mitteln viel erreichen

Bewegung tut gut

Ohne Licht kein Wachstum

Stattliche Erträge

Lohnt sich das wirklich?

Landwirtschaft – passend gemacht

Algen, das grüne Gold

Hierzulande als Speise vernachlässigt

Für Ozeanfarmen geeignet: Makroalgen

Auch hier: Beeinflussung durch Licht

Schmeckt gut!

Mehrstöckiges Farming

Vertical Ocean Farming ist nicht »neutral«

Insekten, die Proteinpakete

Proteinlieferanten der Extraklasse

Schwer zu überwindende Vorurteile

Insekten auch als Tierfutter geeignet

Essen für die Wissenschaft

Wenn alle Menschen Veganer wären

Wiederkäuer schlecht fürs Klima

Reine Theorie?

Weniger Treibhausgase, aber mehr Wasserverbrauch

Fleisch aus der Retorte

Aufwendiges Verfahren

Auf den Geschmack kommt es an

Immer weitere Verbesserungen

6 Fundamentale Veränderung in allen Lebensbereichen: Künstliche Intelligenz

KI und ich

Meine Versuche mit KI

Auf gute Daten kommt es an

Das Wahre und das Falsche

Medienkompetenz mau

Suchtverhalten naheliegend

Macht KI uns überflüssig?

Kann mich KI ersetzen?

Bisher nur Kosten, keine Gewinne

Probleme mehr ins Kalkül einbeziehen

Das KI-Dilemma

Ohne KI: keine Zukunft

Mit KI: gefährdete Zukunft

Interaktionen von Mensch und Maschine

KI und wir

Verantwortung übernehmen

Die Vertrauensfrage

Klüger werden

Danksagung

Register

1Keine Utopie: Zukunft denken und gestalten

Als ich etwa vier Jahre alt war, bekamen wir unseren ersten Computer. Er war das Heiligtum meines Vaters, denn diesen Rechner brauchte er für seine Arbeit. Erst viel später durften mein Bruder und ich das Gerät benutzen. Anfangs tippten wir nur ein bisschen darauf herum, allein die Möglichkeit, Text auf einer Tastatur zu tippen, reichte aus, um uns zu begeistern. Mit den folgenden Computer-Generationen standen uns dann Multimedia-Maschinen zur Verfügung, mit denen wir Filme schneiden und unsere kleinen Roboter programmieren konnten. Und natürlich die aufregendsten Spiele spielten. Auch wenn wir noch Kinder waren, erfassten wir doch, dass sich über diese Rechner eine ganz neue Welt für uns auftat. Und erst recht, als das Internet dazukam. Zuerst spielte das Modem noch eine kleine Melodie ab, wenn es sich mit dem Internet verband. Und wenn die Verbindung stand, ging nichts anderes mehr, die Telefonleitung war tot, solange wir online waren. Außerdem war die Nutzung richtig teuer. Jede Minute im Netz kostete Geld. Deshalb mussten wir effizient vorgehen und die Zeit möglichst sinnvoll nutzen – sonst gab es eine gehörige Portion Ärger. Wir nutzten die Zeit zum Beispiel, um zu recherchieren, wenn wir an einem Projekt für die Schule arbeiteten oder auch private Bauprojekte, wie unsere Roboter, verwirklichten. Statt in die Bibliothek zu fahren und nach Büchern zu fahnden, die vielleicht ausgeliehen waren oder aus dem Magazin bestellt werden mussten, konnten wir Informationen online nachschlagen. Für mich sind daher die Innovationen, die zu meinen Lebzeiten entstanden sind und mein Leben am meisten beeinflusst haben, der Computer und das Internet.

Nie im Leben hätte ich mir bei diesen ersten Rechercheversuchen im World Wide Web vorstellen können, dass ich einmal dem Mann, den die meisten von uns mit der Entwicklung von Personalcomputern in Verbindung bringen, leibhaftig gegenübersitzen würde.

Bill Gates erfand schon früh Produkte. So schrieb er mit 17 Jahren ein Programm zur Erstellung von Stundenplänen. Das allein ist schon beeindruckend, aber er hat es auch geschafft, diese Software für 4200 Dollar zu verkaufen. Er war also nicht nur Erfinder, sondern auch Geschäftsmann. Eine Kombination, die viele Innovatoren mitbringen, denn sie entwickeln nicht nur Produkte, Ideen oder Visionen, sondern sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie diese in die Realität umsetzen. Den Personalcomputer hat Gates nicht selbst entwickelt, aber er hatte die analytischen Fähigkeiten, um das Potenzial zu sehen. Er kannte sich mit Codes aus und liebte das Programmieren, und so konnte er die Vision entfalten, dass eines Tages auf jedem Schreibtisch ein Personalcomputer stehen würde.

Als ich gefragt wurde, ob ich Interesse an einem Abendessen mit ihm hätte, um über seine Stiftung und die Wissenschaftskommunikation zu sprechen, welche er und sein Team gern ausbauen wollte, sagte ich natürlich zu. Zum Essen kam er leider doch nicht, dafür war ich aber in der anregenden Gesellschaft von Mitarbeitern seiner verschiedenen Projekte, die mir Einblicke in seine Welt gaben. Am nächsten Tag lernte ich ihn dann tatsächlich persönlich kennen. Ich sollte eine Gesprächsrunde mit ihm und einigen von Polio Betroffenen leiten. Gates hat nämlich eine Polio-Initiative gegründet, mit dem Ziel, die Krankheit auszurotten. Für das Gespräch wurde die Küche in einem seiner Büros zu einem Studio umgebaut, sechs Kameras verfolgten und zeichneten alles auf, was gesagt wurde. Jede Frage, die ich stellen wollte, musste ich vorab bei seinem Team einreichen. Es war klar, der Mann, der das Microsoft-Imperium aufgebaut hat, liebt Ordnung und Klarheit.

Die Gesprächsrunde läuft wie geplant. Bill Gates ist in seinem Element und berichtet von Erfolgszahlen und Zielen. Wir sind schon beinahe am Ende des Gesprächs, als ich ein wenig von der Vereinbarung abrücke und eine Frage stelle, die nicht abgesprochen war. Ich frage ihn, wie es ihm nach diesem Gespräch emotional gehe. Für einen Moment spüre ich eine leichte Spannung im Raum, und es würde mich nicht überraschen, wenn gleich ein Mitarbeiter dazwischengehen und das Interview abbrechen würde. Gates denkt kurz nach. Später auf dem Video sieht man deutlich, wie er ins Stocken gerät. Mehrmals führt er sein Wasserglas zum Mund, ohne wirklich zu trinken.

Schließlich antwortet er, und zwar, wie mir sein Team später erzählt, auf eine für ihn ungewöhnlich emotionale Weise. Er erzählt von seiner Tochter. Auch ihr hatte er von den sinkenden Fallzahlen berichtet, von den Tausenden von Helfern, von den enormen Spendensummen. Und er zeigte ihr ein Video, das für die Polio-Initiative wirbt. Seine Tochter schien von den Zahlen nicht beeindruckt. Was sie wirklich interessierte, war etwas ganz anderes. Nämlich ein Mädchen, das ganz am Ende des Videos zu sehen war. Es litt an den Folgen von Polio. Die Tochter von Bill Gates fragte ihren Vater: »Und was hast du für sie getan?«

Gates ahmte seine damalige Überraschung über die Frage seiner Tochter nach, indem er ein betont erstauntes, geradezu ratloses Gesicht machte. In der ersten Sekunde wusste er nicht, wen seine Tochter meinte. Erst im nächsten Moment sei ihm klargeworden, dass sie nach dem einzelnen Menschen gefragt habe. Ihr ging es um das Individuum, um das persönliche Schicksal – er dagegen näherte sich auch einer Krankheit wie Polio als Zahlenmensch mit seinen Statistiken.

Diese Episode hat mir wieder einmal gezeigt, wie uns bei unserem Streben nach Innovation allzu oft aus den Augen gerät, dass sie eigentlich den Menschen dienen und unser Leben besser, sicherer oder schöner machen soll. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Statistiken und Zahlen. Bei technischen Innovationen verlieren wir uns in Aussagen über Wirkungsgrad, Energiemenge oder Geschwindigkeit, ohne uns klarzumachen, welchen Einfluss eine bestimmte Innovation auf das große Ganze haben könnte. Was aber sind echte Innovationen?

Innovationen für das Leben

»Für mehr Abwechslung auf dem Grill: Hier findet ihr innovative Rezepte«, »Innovative Sport-BHs« für aktive Frauen oder gleich ein ganzer Internetauftritt namens www.verwaltung-innovativ.de– Slogans und Bezeichnungen wie diese erwecken den Eindruck, dass wir offenbar in einer total innovativen Welt leben, wir können uns also freuen. Allerdings: Nicht überall, wo »Innovation« draufsteht, ist auch Innovation drin. In diesem Buch soll es nur um einige echte Innovationen gehen, die ich für relevant in Bezug auf die Gestaltung unserer Zukunft halte, nicht um kleine Verbesserungen längst vorhandener Produkte. Meine Auswahl ist zwar in gewisser Hinsicht subjektiv, dennoch gut begründet. Mir geht es um bahnbrechende Neuerungen bei den großen Fragen unserer Zeit: Gesundheit, Energie, CO2-Reduktion, Ernährung und Künstliche Intelligenz. Ich bin überzeugt davon, dass sich hier entscheidet, wie es mit uns – und damit meine ich alle Menschen auf diesem Planeten – weitergeht.

Ich konzentriere mich auf Innovationen, die noch in der Entwicklung sind, vielleicht kurz vor dem Durchbruch stehen, und die ich mir selbst im Rahmen der Arbeit für meinen Videokanal Breaking Lab oder auch für meine Fernseh-Dokumentationen angeschaut habe. Ich habe mit bekannten Innovatoren gesprochen oder mit Förderern, wie dem wohl finanzstärksten Förderer für Innovationen Deutschlands, und sie nach ihren Motiven gefragt. Ich wollte auf die Hochglanzdarstellungen der Start-ups verzichten, die einem normalerweise präsentiert werden. Ich konnte einen Blick hinter die Kulissen werfen, mich mit eigenen Augen vom Stand der Dinge überzeugen. Dafür bin ich viel gereist, in die Niederlande und USA, nach Norwegen und Rumänien und in etliche weitere Länder. Manchmal war es mühsam, aber ich bin überzeugt davon, dass die eigene Anschauung bessere Erkenntnisse liefert als nur das Studium von Materialien. Denn am Ende geht es um die Menschen hinter den Innovationen.

Es gibt Innovationen, die sind Lösungen für Probleme, die bis dahin nicht existierten. Als Steve Jobs 2010 das iPad präsentierte, stellte er es als den lang ersehnten Brückenschlag zwischen iMac und iPhone dar, diese Innovation werde die »Lücke schließen«. Das iPad war zweifellos ein großartiger Wurf, doch am Ende war es einfach nur die logische, marktorientierte Entwicklung eines weiteren Produkts und eine Technik, die unser Leben nicht dramatisch verändert hat. Ich konzentriere mich stattdessen auf Erfindungen oder Verfahren, die reale Menschheitsprobleme lösen können, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Denn auch wenn es so klingen mag: Die Zukunft ist nicht weit weg, sondern ganz nah. Wenn wir die Entwicklung für uns und unsere Nachkommen so steuern wollen, dass wir alle reelle Chancen auf ein gutes Leben haben, dann müssen wir uns darum kümmern, und zwar genau jetzt.

Vielfach werden wir mit apokalyptischen Szenarien konfrontiert, etwa in Bezug auf das Klima oder die Ernährung der Welt. Das vermeide ich. Zum einen, weil ich gegenüber fundamentalen Aussagen stets skeptisch bin. Zum anderen, weil ich mich an Karl Popper orientiere und meine, dass es zum Optimismus keine vernünftige Alternative gibt. Daher male ich keine dunklen Bilder an die Wand, selbst wenn ich manche Gefahren deutlich sehe, sondern konzentriere mich darauf, Lösungen für die Probleme oder zumindest Ansätze dafür zu suchen, zu finden und unter anderem hier zu präsentieren.

Hitlisten der Innovationen?

Um das zunächst abstrakt erscheinende Thema »Innovationen« etwas konkreter zu machen, eignet sich die Frage: Welche Innovationen der Menschheitsgeschichte sind am bedeutendsten? Gibt es gar eine verbindliche Aufstellung? Nein, die gibt es nicht. Zeitungen, Institute und Wissenschaftler erstellen natürlich immer wieder solche Listen, mit zehn Positionen oder fünfzig oder hundert. Entsprechend unterschiedlich sind die Vorschläge, was die ultimative Aufstellung enthalten müsste. Als ich für dieses Buch Freunde und Kollegen befragte, welche Innovationen sie für die größten halten, kamen viele Antworten, und es waren jede Menge Klassiker dabei. Manche nannten zum Beispiel das Rad, weil es die Arbeit der Menschen erleichtert und die Entwicklung vieler technischer Werkzeuge und Instrumente ermöglicht hat. Oder das Feuermachen, wodurch die Menschen weniger abhängig von den Jahreszeiten und der Witterung wurden, außerdem Materialien wie Bronze oder Eisen verarbeiten konnten. Oder die Schrift, mit der der Austausch von Informationen auch ohne die körperliche Anwesenheit des Absenders möglich wurde, Kommunikation also erstmals prinzipiell über sehr weite Distanzen gelang. Manche nannten auch den Sprengstoff, naheliegend, wenn man bedenkt, dass der Nobelpreis immerhin von Alfred Nobel gestiftet wurde, der das Dynamit erfunden hatte und damit die Chance bot, große Materialmengen bearbeiten zu können; Tunnelbau etwa ist ohne Sprengstoff kaum möglich. Oder die Schutzimpfung, die viele Menschen vor dem Tod durch Infektionskrankheiten bewahrte. Oder eben das Internet, das vollkommen neue Welten der Kommunikation und des Arbeitens eröffnete. Und so weiter und so fort. Es gab noch etliche andere Nennungen, aber anhand dieser wenigen wird schon klar, dass echte Innovationen auf einer anderen Ebene angesiedelt sind als ein Tablet. Sie bedeuten, dass die Entwicklung der Menschen eine gravierende Änderung erfährt, dass sie einen anderen Weg einschlägt, als wenn es diese Erfindung nicht gäbe.

Von manchen Innovationen wissen wir wahrscheinlich gar nichts, sie sind sang- und klanglos untergegangen oder niemals aus der Werkstatt ihrer Erfinder herausgekommen. Die Gründe sind vielfältig. Vielleicht gab es keinen Bedarf dafür, vielleicht waren sie zu kompliziert, vielleicht waren sie ihrer Zeit zu weit voraus. Oder sie ließen sich nicht vervielfältigen.

Viele Innovationen verursachten anfangs auch ein Problem. Neuartige, dampfbetriebene Webstühle etwa machten im 19. Jahrhundert Tausende von Webern arbeitslos. Das kann man unter »Kosten des Fortschritts« subsumieren, aber es betraf eben eine ganze Generation derjenigen, die diesen Beruf gewählt hatten, sowie ihre Familien. Heute ist diese Entwicklung einer der Grundpfeiler für den Reichtum, den viele Menschen aufgrund von industrieller Produktion erleben können.

Innovationen bringen manchmal auch langfristige Probleme mit sich. Zu Beginn sind sie nicht sichtbar, vielleicht werden sie bewusst oder unbewusst auch übersehen. In der Regel versuchen wir, diese Probleme dann mit anderen Innovationen zu beheben. Ein Beispiel dafür sind FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe), die unter anderem in Kühlschränken verwendet wurden und ein riesiges Ozonloch verursachten. Durch diverse Innovationen – verbunden mit politischem Durchsetzungswillen –, hat sich dieses Loch glücklicherweise wieder deutlich verkleinert.[1]

Sind Innovationen Glücksache?

In der Regel sind Innovationen das Ergebnis harter, oft Jahre dauernder Arbeit, und sie sind heutzutage nur selten das Werk von genialen Einzelgängern, sondern großer Teams. Es gibt natürlich die bekannten Geschichten von so etwas wie Bakterien, die unvorhergesehen in einer Petrischale landen und Schimmel hervorrufen, woraus Alexander Fleming 1928 die Entdeckung des Penicillins gelang.[2] Solch ein Zufall ist dann aber nur die Vollendung einer lange vorbereitenden Forschung. Dass einem Menschen eine Innovation einfach so in den Schoß fällt –, das ist äußerst unwahrscheinlich. Und ehe Innovationen überhaupt praktisch angewendet und sinnvoll vermarktet werden können, verschlingen sie zunächst mal Unsummen von Geld. Natürlich ohne jegliche Gewissheit, dass sich diese Ausgaben eines Tages wirklich lohnen werden, eben dann, wenn das gesteckte Ziel erreicht wird. Ein Beispiel: Die forschende Pharmaindustrie in Deutschland investiert jährlich 9,6 Milliarden Euro in die Arzneimittelforschung, das entspricht 42 Millionen Euro pro Arbeitstag, wie der Verband vorrechnet.[3] Ein Ergebnis bestand 2023 darin, dass 30 Medikamente mit neuen Wirkstoffen in den Markt gebracht wurden.[4] Doch selbst Pharmariesen wie Bayer müssen Neuentwicklungen manchmal zurückziehen. Asundexian zum Beispiel, ein Mittel gegen Herzrhythmusstörungen, hatte es schon bis in die Phase-III-Studie geschafft, war also auf dem Zulassungsweg bereits ziemlich weit gekommen. Dennoch musste die Weiterentwicklung aufgegeben werden[5], ein immenser finanzieller Schaden. Dabei sind Pharmaunternehmen wie Bayer Innovationsprofis – und setzen dennoch manchmal aufs falsche Pferd.

Das zeigt, dass es sehr schwer ist, die Erfolgsaussichten von etwas wirklich Neuem, noch nie Dagewesenem zu prognostizieren. Umso mehr Mut und Durchhaltevermögen braucht jeder, der eine Innovation schaffen will. Und umso mehr materielle und immaterielle Unterstützung benötigt er. Die kann man sogar messen. Es gibt nämlich Faktoren, die ein politisch-gesellschaftliches Umfeld so prägen, dass es forschungsfreundlich ist – oder eben nicht. Der Globale Innovationsindex erfasst die Leistung der »Innovationsökosysteme«, wie er es nennt, von 132 Volkswirtschaften. Es gibt tatsächlich definierte Größen, die einen Einfluss auf die Innovationsfähigkeit eines Landes haben. Der Index wird jedes Jahr erstellt und herausgegeben von der Weltorganisation für geistiges Eigentum der Vereinten Nationen (WIPO), der Cornell University und der französischen Business School Insead. Insgesamt werden über 80 Kriterien untersucht, dazu zählen etwa angemeldete Patente in einem Land, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Risikokapital-Investitionen, Bildungsausgaben, Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien und vieles mehr.

Aufschlussreiche Rankings

Spitzenreiter in diesem Index ist nicht, wie mancher vielleicht erwarten mag, die USA oder China – Deutschland übrigens auch nicht –, sondern die Schweiz, und das seit 14 Jahren![6] Danach folgen (Stand 2024) Schweden und die USA. Auf Platz 9, nach den Niederlanden, steht Deutschland. Nicht schlecht, aber für ein Land, das so stolz auf seine Erfinder ist, sollte doch eigentlich eine Position weiter oben möglich sein. Immerhin rangiert mit München wenigstens eine deutsche Stadt unter den Top 10 der wissenschafts- und technologieintensivsten Cluster weltweit.[7]

Spannend ist der Blick auf andere Länder, die aus weniger Mitteln viel oder im Verhältnis sogar mehr machen. Der Index ermittelt nämlich auch die »Overperformer«, das heißt die Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen, die im Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Entwicklungsstand mehr Innovationen hervorbringen, als man erwarten könnte. Und da befinden sich auf den ersten drei Plätzen Indien, die Republik Moldau und Vietnam.[8] Indien hat man wahrscheinlich auf dem Schirm, Vietnam vielleicht auch, aber Moldau hat mich überrascht. Es sind »hungrige« Aufsteigerländer wie Moldau, die sich eher an der Peripherie der Wissenslandschaft befinden und sich energisch darum bemühen, Fortschritte zu machen bzw. den Fortschritt selbst mitzugestalten. Ländern wie Deutschland sollte das zu denken geben, meine ich.

Häufig hört man Klagen über ein innovationshemmendes Klima in Deutschland. Gerechterweise muss man aber sagen, dass die Politik hierzulande die Innovationslandschaft nicht vollkommen vernachlässigt. Wir haben ein Forschungsministerium, wir haben rund 1000 öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen an Hochschulen und Universitäten, außerdem vier große außeruniversitäre Forschungsorganisationen, etwa die Max-Planck-Gesellschaft mit 86 Instituten, auch außerhalb Deutschlands.[9] Aus solchen Institutionen kommen Nobelpreisträger, in den letzten 20 Jahren allein drei für Chemie.[10] Wir haben sogar eine Bundesagentur namens Sprind, die nur dafür da ist, sogenannte Sprunginnovationen zur identifizieren und zu fördern, also Produkte, Dienstleistungen und Systeme, die unser Leben nachhaltig verändern werden. Aber, großes ABER: Diese Institutionen bilden nicht die ganze Wahrheit ab. Tatsache ist, dass sich die Risikoneigung hierzulande in Grenzen hält, und zwar in sehr engen. Doch Risiko gehört nun mal zur Innovation dazu, ohne das funktioniert es nicht. Wie auch? Es geht um Zukunft, um noch nicht Bewährtes. Man weiß also nicht genau, was geschehen wird, wenn man dieses oder jenes versucht.

Wir leben in einem sicheren Land. Das ist sehr gut. Leider scheint das aber nicht dazu zu führen, dass wir uns in Deutschland gern als Unternehmer betätigen, uns mal das ein oder andere Experiment gönnen, Schlenker nach hier oder da. Im Gegenteil! Sicherheit verlangt offenbar nach immer mehr Sicherheit, in und bei allem. Darauf jedenfalls weisen die Zahlen hin. Insgesamt 6,676 Millionen[11] Beschäftigte in Deutschland verdienen bei öffentlichen Arbeitgebern ihr Geld, selbständig sind dagegen nur rund 3,9 Millionen[12] Menschen – Tendenz seit Jahren sinkend –, von insgesamt rund 46 Millionen Erwerbstätigen[13]. Das Unternehmertum scheint offenbar für eher wenige attraktiv zu sein. Das hat sicher viele Gründe, die ich hier nicht im Detail ausbreiten kann. Ein Grund, der oft genannt wird, ist der riesige bürokratische Apparat, der darüber wacht, dass so viel wie möglich geregelt, genormt, berichtet, archiviert, wiederholt wird und möglichst gleichartig abläuft. Sicherlich kein besonders gutes Klima für Menschen, die versuchen, selbst ein Tesla- oder Microsoft-Unternehmen zu gründen. Vor einiger Zeit sprach ich mit dem IT-Manager eines großen Unternehmens in Basel. Er meinte, dass ihm die Schweiz überreguliert vorkam –, bis er einige Monate in Deutschland arbeitete. Seitdem hält er seine Heimat für ein sehr locker organisiertes Land, in dem man selbständig und kreativ agieren kann. Man wundert sich dann nach einem solchen Gespräch nicht mehr so sehr darüber, dass die Schweiz auf dem Innovationsindex weit vor uns rangiert.

Wer wird innovativ?

Wie schon angeführt: Länder und Gesellschaften sind mehr oder weniger innovationsfreundlich. Es geht dabei nicht nur um Geld und Forschungsinstitute. Auch Traditionen des Wissens und der Wissensvermittlung spielen eine Rolle. Ebenso kann der Mangel an Rohstoffen die Notwendigkeit und Bereitschaft erhöhen, andere Ressourcen zu erschließen. Das ist das politisch-gesellschaftliche Umfeld. Innovationen entstehen aber letztlich durch Menschen. Sie sind diejenigen, die durch ihr Denken etwas grundlegend verändern, die etwas Neues erschließen. Sie sind die Entdecker und Erfinder von Möglichkeiten, an die bis dahin niemand dachte, nicht mal in fantastischen Träumen. Was zeichnet diese Menschen aus? Sind sie hyperintelligent? Besonders fleißig? Außergewöhnlich gute Schüler? Nutznießer frühkindlicher Förderung? Es interessiert mich brennend, wie sie ticken, und ich möchte so viel wie möglich über sie erfahren. Doch leider ist es äußerst schwierig, genau das herauszubekommen. Die Innovatoren, die ich kenne und nach ihrer persönlichen »Konstitution« gefragt habe, können selbst kaum oder gar nicht definieren, was sie ausmacht.

Das ist übrigens in anderen Feldern genauso. Was jemanden dazu in die Lage versetzt hat, unerhörte Kompositionen zu schaffen oder herausragende Bilder zu malen, kann man nicht letztgültig identifizieren. Natürlich können solche Menschen Stationen ihrer Entwicklung aufzählen, die oft außergewöhnlich sind. Und sicher haben sie Musikunterricht erhalten oder kannten jemanden, der ihnen die Kunst nähergebracht hat. Diese Vorteile haben aber viele, viele Kinder genossen, ohne dass sie als Erwachsene besonders herausragen. Was also genau dafür ausschlaggebend ist, dass einer künstlerisch oder wissenschaftlich innovativ wird und der Banknachbar in der Schule oder auch die Geschwister nicht –, das lässt sich kaum exakt bestimmen, und Verallgemeinern ist noch schwieriger.

Glücklicherweise kenne ich den Menschen in Deutschland, der wohl am besten geeignet ist, Innovatoren zu erkennen und darüber hinaus einzuschätzen, wie aussichtsreich ihre Projekte sind. Es handelt sich um Rafael Laguna de la Vera.[14] Er ist Gründungsdirektor von Sprind, der Bundesagentur für Sprunginnovationen, für die ich bereits mehrere Videos drehen konnte. Mittlerweile bin ich sogar ein wenig mit Rafael Laguna befreundet. Er war mit 16 Jahren selbst schon Erfinder und Unternehmer, hat zahlreiche Technologieunternehmen gegründet und zum Erfolg geführt. Mit 56 Jahren wechselte er sozusagen die Seiten. Seine Aufgabe besteht nun darin, aus »Forschungsergebnissen und Erfindungen neue Unternehmen oder gar Industrien zu machen, die unseren Wohlstand in Deutschland und Europa sichern. Ja, mehr nicht ;)«[15]. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden in Deutschland, der mit so vielen innovativen Menschen zusammenkommt wie er und der entscheiden muss, welche Projekte und Teams er unterstützt, welchen er die Möglichkeit gibt, Risiken einzugehen, und ein unternehmerisches Umfeld bietet, in denen ihre Ideen real werden können. Es geht oft um viel Geld, und er steht in der Verantwortung gegenüber der Bundesrepublik, dieses Geld sinnvoll und möglichst gewinnbringend in kluge Köpfe zu investieren.

Weiß er also genau, was den erfolgreichen Innovationstyp kennzeichnet? Nein, natürlich nicht. Es gibt einfach keine Formel, mit der man berechnen könnte, wie ein Mensch beschaffen sein muss, damit er innovativ wird. Und schon gar nicht kann man einfach Komponenten sammeln und zusammenfügen, aus denen dann mit Sicherheit ein innovativer Mensch wird. Dafür spielen einfach zu viele psychologische und biografische, auf jeden Fall unkalkulierbare Umstände eine Rolle. Dennoch lassen sich einige Merkmale dieser High Potentials – Laguna de la Vera nennt sie »HiPos« – destillieren. Für ihn ist eins der zentralen Kennzeichen das insistierende Hinterfragen, das sich schon in der Kindheit bemerkbar macht. Die persönlich-intellektuelle Weigerung, etwas als unverrückbar zu akzeptieren. »Das haben wir schon immer so gemacht«, einer der drei eisernen Verwaltungsgrundsätze, ist zweifellos ein Gedanke, der einem kreativen, frei denkenden Geist nicht in den Sinn kommt.

Entwicklung mit Hürden

Diese wohl angeborene Neugier wird zu der treibenden Kraft, sich mit vielem zu beschäftigen oder die Neigung für ein bestimmtes Gebiet immer weiter zu vertiefen. Gute Schüler werden solche Menschen damit nicht unbedingt. Wer den Dingen auf den Grund gehen will, findet in der eher oberflächlichen, kanonorientierten Behandlung von Wissensgebieten in der Schule oftmals nicht die Befriedigung, die er sucht. Das führt zu Langeweile, Desinteresse, manchmal auch in eine Rolle als unruhiger Störenfried. Das Gehirn will Futter, will Reize, bekommt sie aber nicht oder nicht genug davon. Viele solcher Kinder schlängeln sich mehr schlecht als recht durch die Schule, erfüllen die Anforderungen mit überschaubarem Erfolg und blühen erst auf, wenn sie sich dem widmen können, was sie interessiert, sei es in einem Studium oder auf eigene Faust. Andere werden vielleicht querulantische Nerds, die ihren Lehrern und Mitschülern auf die Nerven gehen. Wenn sie Glück haben, finden sie einen Menschen, der ihr Potenzial erkennt und sie fördert. Wenn nicht, sind sie oft entmutigt und geben auf. Ob sie noch einmal die Chance erhalten und genügend Energie entwickeln, um ihre Kreativität auszuleben, ist ungewiss.

Nun ist die Schule nicht das ganze Leben, zum Glück. Das Elternhaus spielt eine große Rolle. Wenn Vater und/oder Mutter kreative, an der Erforschung und selbständigen Gestaltung der Welt interessierte Menschen sind, dann fördert das natürlich die intellektuelle Agilität der Kinder. Doch anders als moderne pädagogische und psychologische Konzepte manchmal vermuten lassen, sind eine heile Kindheit und Jugend nicht unbedingt die Basis für außergewöhnlich fähige Charaktere. Ich habe mir aus Neugier stichprobenartig die Anfänge einiger Nobelpreisträger angesehen. Marie Curie etwa, Nobelpreisträgerin für Physik und für Chemie: Ihr Vater war Lehrer für Physik und Mathematik, die Mutter Leiterin der einzigen privaten Mädchenschule in Warschau. Sie starb früh. Wegen der schwierigen politischen und gesellschaftlichen Situation in Polen verarmte die Familie, und Marie Curie, damals noch Skłodowska, musste sich zeitweise als jugendliche Hauslehrerin durchschlagen. Als sie zum Studium nach Paris ging, waren an der naturwissenschaftlichen Fakultät von über 1800 Studenten nur 23 weiblich.[16] Also beileibe keine im oberflächlichen Sinne förderlichen Verhältnisse.

Elon Musk, einer der großen Treiber von Innovationen, zum Beispiel für E-Autos und Raumfahrt, dessen Verhalten und dessen Entscheidungen in letzter Zeit zum Teil schwer nachvollziehbar sind, hatte eine sehr unruhige Kindheit mit komplizierten familiären Verhältnissen und mehreren Umzügen, aber zum Glück eine Mutter, die sein früh erwachtes Interesse an Computern förderte.

Emmanuelle Charpentier, die 2020 den Nobelpreis für Chemie für ihre Forschungen zur Genomeditierung – Stichwort CRISPR/Cas – erhielt, wuchs in eher behütenden Umständen in einer Kleinstadt in der Nähe von Paris auf, bekam Klavierstunden und wurde von ihren Eltern vielfältig gefördert.[17]

Ein akademisches Elternhaus und ein straffes formales Bildungskonzept scheinen zumindest bei diesen Beispielen nicht ausschlaggebend gewesen zu sein. Wobei diese Beschreibungen ja auch nur relative Äußerlichkeiten umfassen. Ob es oft Stress im Kindergarten gegeben hat, eine Großmutter die besonders prägende Persönlichkeit war oder negative Erfahrungen den Antrieb für den Ausbruch aus dem »Normalen« entwickelt haben – das weiß man nicht oder nur bei einigen. Im Sinne einer Regel verallgemeinern lässt sich das meiste wohl nicht.

Rafael Laguna de la Veras Kindheit verlief ebenfalls nicht ganz geradlinig. Er wurde in Leipzig geboren. Da sein Vater Spanier war, wurde die Ausreise aus der DDR genehmigt. Mit 13 Jahren kam seine Familie in die Bundesrepublik, in eine Kleinstadt im Sauerland. Auf Außenstehende wirkt das nicht besonders animierend. Doch er erzählt über seine Kindheit, dass er »zum Glück ausreichend verrückte Eltern und Großeltern hatte. Und dann konnte ich halt machen, was mir vorschwebte. Sie mussten unter anderem ein Telefon bei der Post für mich beantragen, das war das Allerschwierigste, ich war ja erst 16. Dass ich das Telefon hinterher aufschraubte und ein Modem dranbaute –, das habe ich nicht erzählt, das war ja verboten.« Was von außen vielleicht wie jugendlicher Vandalismus aussah, war die Geburtsstunde seines Software-Unternehmens Elephant. Man kann es kriminelle Energie nennen, ich würde aber lieber sagen, dass die Regeln von einem HiPo, und das ist Laguna de la Vera ja auch, eher locker ausgelegt oder eben ganz ignoriert werden, wenn es der Sache dienlich erscheint. Denn wie gesagt: Wir leben in einem systemischen Umfeld, das vor allem das Bekannte regelt und sich nicht gern auf Neues einlässt, eben weil es dafür noch keine Norm gibt.

Durchhaltevermögen ist essenziell

Aus diesen wenigen Skizzen verschiedener Innovatoren scheint auf, dass eine Portion Zähigkeit, heute sagt man Resilienz, zu einem solchen Leben gehört. Ich stelle es mir vor wie einen Muskel: Wer nicht an Widerständen trainiert, entwickelt einfach nicht genügend Kraft, um sich und seine Ideen nach vorn zu bringen. Und wieder aufzustehen, wenn er mal am Boden liegt. Diese Resilienz gehört wahrscheinlich auch zur Risikoneigung von Innovatoren dazu. Sie gehen Risiken auf vielen Ebenen ein. Sie sind mutig, indem sie etwas Unerhörtes denken und diesen Gedanken verfolgen. Ihr Credo lautet: »Warum nicht? Warum soll ich es nicht ausprobieren?« Das hört sich banal an, ist es aber keineswegs. Die meisten Menschen denken wohl eher: »Warum? Warum soll ich es versuchen?«, womöglich noch: »Warum ausgerechnet ich?« HiPos sind anders, sie denken an der Sache herum, formulieren vielleicht die Ausgangsfrage neu. Sie probieren aus, einmal, zweimal, x-mal. Auf jeden Fall: Sie kommen ins Handeln. Sie stellen sich nicht nur vor, was sein könnte, sondern versuchen mit aller Kraft, diese Vorstellung real werden zu lassen. HiPos wirken auf andere oft leicht verrückt. Sie sind besessen von ihrer Idee, sie opfern viel dafür. Unter Umständen setzen sie sogar ihre Gesundheit aufs Spiel. Rafael Laguna de la Vera erzählte, dass nahezu alle Wirkstoff-Forscher, denen er begegnete, erste Tests zunächst mal an sich selbst vornehmen. Unter Inkaufnahme aller möglichen Schäden. Das können andere Menschen kaum nachvollziehen.

Work-Life-Balance und ähnliche Konzepte spielen bei dieser Art von innovativen Menschen keine oder nur eine sehr geringe Rolle. Die Arbeit, die Forschung – das ist ja ihr Leben, es sind nicht zwei verschiedene, voneinander getrennte Sphären, die eine privat, die andere beruflich. Sie rackern im Hier und Jetzt, weil sie die Zukunft vor Augen haben. Und die erscheint ihnen strahlend, deshalb zeigen sie diesen Biss und diese Resilienz. Und ich sage es mal so: Diese Resilienz braucht man unter anderem im Kontakt mit der überbordenden Bürokratie auf jeden Fall. Wenn man mitbekommt, welche Auflagen oder auch Aufgaben innovativen Projekten manchmal aufgebürdet werden, sieht man, wie wenig die Vorstellungen der Behörden mit der tatsächlichen Praxis innovativer Unternehmen zu tun haben. Ich sage ab und zu in meinen Vorträgen: »Wir könnten wahrscheinlich alle Probleme lösen, wenn uns die Behörden dafür die Genehmigung erteilen.« Die Leute im Publikum lachen dann meistens, aber etliche von ihnen, meist die Innovatoren oder CEOs von Technologiefirmen, tun das ziemlich gequält.

Warum dieser Widerstand gegen Neuerungen? Ich glaube, es liegt an einem im wörtlichen Sinne nicht zeitgemäßen Blick. Man glaubt, man habe die Gegenwart im Griff, sie stehe fest. Aber in Wahrheit schaut man auf die Vergangenheit. Man glaubt, der Weg, der bis hierhin geführt habe, sei derselbe, auf dem wir weiter in die Zukunft gehen können. Leider ist das ein Fehlschluss, schon rein logisch. Dieser Weg hat nur bis genau hierhin geführt. Nun müssen wir schauen, wie bzw. in welche Richtung es weitergeht. Das ist übrigens nichts Neues, es liegt in der Natur der Sache, ist das Wesen von Entwicklung und Veränderung. Technische Innovationen sind ein Teil dieses Vorangehens.