8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Roger Willemsens Reden sind eindeutig und drastisch, wo er über Folter, Kindersoldaten oder Armut spricht, sie sind ironisch-selbstkritisch, wo er sich mit dem Kulturbetrieb oder dem Reisen in reiferen Jahren befasst, sie sind voller Hintergrund-Informationen, wo er seine Kritik an den Medien auf den Begriff bringt. Ernsthafte und grundsätzliche Untersuchungen wie die Weimarer Rede über unseren Gebrauch der Freiheit oder die Darmstädter Rede zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus stehen neben subtilen Erkundungen zum Thema Geschwindigkeit, zur Schönheit der Irrtümer oder zum literarischen Verstehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

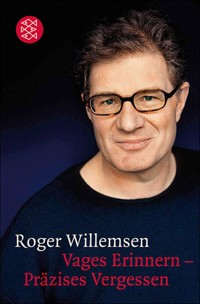

Roger Willemsen

Vages Erinnern - Präzises Vergessen

Reden

Über dieses Buch

Roger Willemsens Reden sind eindeutig und drastisch, wo er über Folter, Kindersoldaten oder Armut spricht, sie sind ironisch-selbstkritisch, wo er sich mit dem Kulturbetrieb oder dem Reisen in reiferen Jahren befasst, sie sind voller Hintergrund-Informationen, wo er seine Kritik an den Medien auf den Begriff bringt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Mathias Bothor/photoselection

Veröffentlicht als E-Book 2012

© 2008 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402552-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die deutsche Frage

Vages Erinnern, präzises Vergessen

Europatriotismus

Freiheiten

Lynchjustiz und Todesstrafe

Kindersoldaten

Gesellschaft ohne Obdach

Der schöne Satz

Tragödien der Forschung.

Der Innenseiter

Do You Speak Germish?

Kritik der Nachrichten

Grosse Gesichter, kleine Gefühle

Helden der Schaulust

Die Welt als Scheibe

High Speed

Die sieben Todsünden: Ira, der Zorn

Best Ager’s Reisen

Editorische Notiz

Die deutsche Frage

Da sind wir wieder. Wir wieder, wie immer schon: treten vor uns selbst, betrachten uns wie vor dem morgendlichen Spiegel und die Zeit steht still. Seit Jahrhunderten von Jahren machen wir das so und werden nicht müde. Es ist unser Mythos, etwas, wie das antike Rutenschneiden auf dem Felde, unsere Form, die Zeit anzuhalten und uns gleich zu bleiben, indem wir fragen: Was ist deutsch?

Es gibt nicht leicht eine Antwort auf diese Frage, so fassbar und belastbar wie diese: Die Frage selbst, diese Frage, sie ist wohl sehr deutsch. Denn was charakterisierte uns schärfer als unsere Neigung, dauernd nach uns, unserer Befindlichkeit, unserer Mentalität, unserem Recht auf Stolz und Vergessen, auf Identität vor allem, zu fragen und anschließend fast jede Antwort für bare Münze zu nehmen und wie Gewissheit zu behandeln, was nicht gewusst werden kann, anders gesagt: zu glauben.

Zwar fühlen wir ja nicht täglich und stündlich deutsch, und wissen, wenn uns das Vaterland mal warm, freundlich und liebenswert erscheint, kaum, was dabei eine Folge vasomotorischer Störungen, was eine Folge patriotischer Erhebung ist. Ja, wir haben es vielleicht ja nicht einmal mit etwas empirisch Erfahrbarem zu tun, sondern mit einem Abstraktum, einem Begriff, einem Motiv aus dem Reich der Vorstellungen, zu dem wir uns im Laufe der Jahre immer anders stellen. Aber das tun wir auch mit dem Mittelscheitel und dem Fransenlook nicht anders.

Die Diskussionen um das Deutsche schlottern also um den Körper der Nation wie Mode. Sie sind von saisonaler Bedeutung, doch beweisen wir Stilwillen und tragen unsere Begriffe mal nach Art von Vintage in Rembrandtdeutsch, mal als Military-Look in Landser-Sprache, mal als Street Wear und geradezu proletarisch. Im Augenblick tragen wir gerade Retro-Look und denken second hand, auf den Grundlinien alter Gedanken. Wirtschaftswunder, Wiederaufbau, Trümmerfrau und Mutterkreuz, Heimweh und Schadenfreude, Sehnsucht und Gemütlichkeit – all das hat einen vertrauten Klang, all das erschien uns mal deutsch. Doch ist es das geblieben?

Als Theodor W. Adorno sich der Frage stellen sollte »Was ist deutsch«, setzte er sich polemisch mit einem nationalen Stereotyp auseinander, das da lautete: »Deutsch sein, heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun.« Ich glaube, dieses Stereotyp zum Beispiel ist gar nicht mehr im Umlauf, die neuesten Moden der nationalen Selbstbeschreibung haben es weggerafft, und die Gegenwart wirkt nicht, als wollte sie diesem Ausdruck zu einer Renaissance verhelfen.

Unser Patriotismus entsteht aus dem Skrupel, das macht ihn nicht kleiner. Etwas Kompensatorisches steckt darin, das erlaubt, Gemeinplätze wie kostbare Funde zu behandeln. Dabei lohnt es sich wohl weniger zu fragen, was ist deutsch, als vielmehr, wann will der Deutsche dies wissen und warum? Es bringt uns also nicht weit, die Frage ahistorisch anzugehen. Was ist deutsch jetzt?, lautet ihr Subtext. Wohin bewegt sich die nationale Gesinnung heute?

Statt für die Ewigkeit zu fragen »Was ist deutsch?«, sollte man präziser fragen: Wann ist der Deutsche auf welche Weise in seiner Selbstbeschreibung deutsch gewesen? Wann brauchte er diese Debatte und wozu? Man wird nämlich, indem man so über sich nachdenkt, weder deutscher noch undeutscher. Eher redet man folgenlos und sagt, was einem scheint. Im Augenblick.

Ist es also vielleicht auch deutsch, dass man hierzulande keine Fußball-WM ausrichten kann, ohne gleich noch eine Patriotismus-Debatte anzuhängen? Ist es vielleicht deutsch, die Vermehrung der deutschen Fahnen auf deutschen Straßen als nationale Wallung zu begreifen, statt zu sehen, wie wohltuend sich die Fahne zum Wimpel verkleinert und sich eher bagatellisiert, wo sie Winkelement wird? Die sagenhafte deutsche Fahnen-Vermehrung, so loben die beflaggten Leitartikler, geschehe so wunderbar »locker und unverkrampft«.

Da habe ich es beim Patriotismus doch lieber unlocker und verkrampft und halte es mit Goethe, der gegen den Leitwert der Lockerheit verstieß, als er sagte: »Der Deutsche wird schwer über allem und alles wird schwer über ihm.« Dieser Satz nämlich gehört zu den wenigen zum Thema, die zeitlose Richtigkeit bewahren. Auch in Anbetracht des Ernstes, den die Frage fordert, will man sie denn ernst nehmen, sei ergänzt: Es entspricht dem jüdischen Verständnis des Humanen, zu denken: Alle dürfen sich Mensch nennen, doch alle müssen es zugleich erst werden. Ebenso konnten sich vielleicht andere Nationen ein Land nennen, wir aber mussten es erst werden.

Sind wir die Richtigen, zu bezeugen, dass wir es sind? Und was macht uns so sicher, dass wir selbst es sind, die am meisten von uns verstehen? Bei Menschen gehen wir doch oft davon aus, sie verstünden sich selbst nicht am besten. Warum sollte nicht wahr sein, was Engländer, Holländer, Japaner über uns denken?

Die Deutschen haben die Leitwerte der Französischen Revolution »Liberté, Egalité, Fraternité« übersetzt mit »Einigkeit und Recht und Freiheit«. Das ist nicht nur eine andere Hierarchie, die außerdem die »Gleichheit« durch »das Recht« ersetzt, es wird hier auch die Freiheit hintangestellt, ganz wie Madame de Staël befand, als sie schrieb: »Die Liebe zur Freiheit ist bei den Deutschen nicht entwickelt.«

Doch charakterisiert uns dies heute, oder verraten wir uns mehr dadurch, dass wir nach einer neueren soziologischen Untersuchung täglich eine durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit von 8 Kilometern an den Tag legen, während sich der Franzose nur mit 6 km/h bewegt?

Oder bezeichnet es uns, wie Alexander Kluge anmerkte, dass wir zwar in der Spannungsbildung weit hinter den Amerikanern zurückbleiben, doch ein Feld haben, auf dem wir vor allen anderen exzellieren: den Jahresrückblick. Vielleicht handelt es sich um eine Folge unserer dauernden Aufforderung zum Gedenken, dass kein anderes Land sich so dauernd und schwelgerisch erinnert.

Doch hat nicht auch jene alte Äthiopierin etwas Charakteristisches an Deutschland erkannt, die zum ersten Mal Addis Abeba verließ, um Teile ihrer Familie in Berlin zu besuchen. Als am ersten Morgen alle Familienmitglieder zur Arbeit ausschwärmten, ging die Frau im Wohnblock von Tür zu Tür, klingelte und rief: »Macht die Türen auf! Ihr könnt doch nicht alle bei geschlossenen Türen leben!« In den fassungslosen Augen der Nachbarn konnte auch sie etwas erkennen, das Deutschland war.

Vielleicht ist also die Frage »Was ist deutsch?« selbst deutscher als Fleiß, Ordnung, Disziplin und die Tatsache, dass wir eine Turniermannschaft sind, und ihre Antworten kollidieren auch schon gerne mal mit den Antworten auf die Fragen: was ist preußisch, bayerisch, sächsisch, kölsch? Und sind die Polen, was Fleiß und Disziplin angeht, nicht längst die besseren Deutschen? Mit den Antworten auf die Frage »Was ist deutsch?« verhält es sich also vielleicht ein bisschen wie mit den Horoskopen. Man macht die Definition eines Wassermanns und hinterher hat man alle seine Eigenschaften.

Vielleicht aber ist die endlose Repetition der Frage »Was ist deutsch?« auch Ausdruck eines Heimwehs. Denn ob ich in einem Land lebe oder in einem Wort, immer ist es ein Gespinst, ein Gefühl, eine Stimmung, die mich beheimatet, und so suche ich mir mit diesem Wort das Gefühl heimisch und das Land auf andere Weise gemütlich zu machen. Es liegt also in der immer neuen rhetorischen Anstrengung auch der Versuch, sich immer neu einen unwirtlichen Platz behaust zu machen, und ich fürchte, in der Natur würden Tiere, die in Stein und Eis leben, am ehesten fragen, ob sie ihren Lebensraum lieben und lieben dürfen.

Jedenfalls hat, wer heute fünfzig Jahre alt ist, dem öffentlichen Auf- und Abtauchen dieser Frage öfter zugesehen als dem des sommerlichen Ungeheuers von Loch Ness. Der Senegalese fragt sich nicht, was senegalesisch an ihm ist, der Einwohner von Burkina Faso fragt nicht, wie obervoltisch seine Befindlichkeit sei, und erklären Sie mal einem Malinesen, er sei nicht identisch mit sich!

Entweder steht die Formulierung dieser Frage also nur erklärten »Kulturnationen« zu oder sie ist ein Zeichen von Dekadenz oder sie hat instrumentelle Bedeutung. Die größte Ehrfurcht vor der Fahne habe ich jedenfalls in Singapur erlebt, wo sie so heilig gefunden wird, dass sie durch massenhaften Gebrauch nicht entweiht, sondern nur einmal im Jahr, am Nationalfeiertag, gehisst werden darf.

In Asien und selbst in den USA hat die Frage nach der nationalen Identität jedenfalls eine weitgehend andere Bedeutung als in unserem Land, und »antideutsch« klingt ja auch immer noch eher nach einem Freigeist, »antiamerikanisch« aber eher nach einem Verfassungsfeind. In den USA legt der Patriotismus einen Verhaltenskodex fest. Der Amerikaner muss wissen, was amerikanisch ist, damit er sich vor unamerikanischen Aktivitäten schützen kann, und weiß, was nicht patriotisch und damit böse ist.

Im Krieg entpuppt sich die militante Seite dieser Gesinnung. Sie wartet in Friedenszeiten gewissermaßen auf ihren Einberufungsbefehl und stellt die Gefühle bereit: Unpatriotisch wird es sein, Menschen- und Völkerrecht höherrangig zu betrachten als strategische Ziele, nach Opfern zu fragen oder selbst Mitleid mit ihnen zu haben. So haben hohe Vertreter der amerikanischen Administration nach der Bombardierung Afghanistans betont, es sei unpatriotisch, das Leiden der Zivilbevölkerung überhaupt zum Thema zu machen.

Patriotismus, so verstanden, wird zum Leitwert, dem sich alle anderen unterzuordnen haben. Kriege sind die Stunde der Opportunisten, und die werden mit stereotypem Bedauern versichern, dass, was immer verbrochen wurde, im Namen des Vaterlandes leiderleider sein musste.

In Deutschland hat sich der positive Nimbus des Patriotischen so noch nicht durchgesetzt. Es taugt nicht als handlungsanleitender Wert, wer von »undeutschen Aktivitäten« spräche, brächte sich sogleich in den Ruch des Rechtsextremismus, und man sollte wohl am ehesten Stolz aufbringen für die Tatsache, dass sich einige der größten Dichter deutscher Sprache eher vaterlandskritisch gezeigt haben. Sollen sie heute alle unrecht bekommen? Soll das neue deutsche Nationalbewusstsein, wenn es denn ein solches ist, zum Grundwert der politischen Praxis werden? Und hat Kurt Tucholsky seinen Wahrheitsanspruch eingebüßt, als er, stellvertretend für die dichterische Gegenöffentlichkeit der kritischen Köpfe, sagte: »Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht, uns: Kommunisten, junge Sozialisten, Pazifisten, Freiheitsliebende aller Grade; man hat uns mitzudenken, wenn Deutschland gedacht wird … (…) Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir.«

Diesen jedenfalls fehlte vermutlich die Harmlosigkeit, die sonst Erkennungsmerkmal patriotischer Selbstreflexion ist. Unter den Deutschen wird ja, was »kulturelle Identität« sei, nicht nur gerne, sondern am liebsten folgenlos ventiliert. Denn wer hätte je, weil man ihm sagt, auf welche Weise er deutsch sei oder deutsch sein dürfe, hernach in einem veränderten Lebensgefühl fortexistiert?

Traditionell weiß der Deutsche zwar offenbar nie, wer er ist, dafür aber steht er dauernd vor dem Spiegel und genießt, wie wenig er sich gefällt. Das war immer so, ist es also »deutsch«? Und werden Sie sich wirklich, auch nach Verabreichung dieser Rede, anschließend mehr oder minder deutsch fühlen? Nein, wir haben uns daran gewöhnt, Debatten über das Nationalgefühl fernab jeder echten Empfindung zu führen, als eine Sache der Redeordnung, hoch codiert, aber folgenlos.

Vor diesem diffusen Stimmungshintergrund lieben wir Deutschen die Frage nach unserem Deutschtum mit Inbrunst, sagen auch gerne, sie sei eine Folge unserer Geschichte, und die Antworten laufen meist trotz anderslautender Beteuerungen darauf hinaus, für die Jetztzeit mit unserem Deutschsein irgendwie um diese Geschichte herumzulavieren. Das heißt, einerseits arbeiten wir nahezu vorbildlich und unter Aufhäufung von viel nutzlosem Wissen an der Aufarbeitung dieser Geschichte, andererseits gibt es immer irgendeine »Staatsbürgerliche Vereinigung«, ein »Forum gelebte Demokratie« oder eine »Aktion Du bist Flachland«, die uns gewissermaßen sagen, was Gott sah, als er uns sah: Er sah, dass es gut war.

Man behandelt den ominösen Nationalcharakter also lieber, wie man die deutsche Geschichte behandelt: eher diskontinuierlich, und in dieser Argumentation bleiben das Dritte Reich und der Nazi zwangsläufig Ausnahmen. Oder versuchen Sie mal, etwas wie Untertanenmentalität und Obrigkeitshörigkeit, die fraglose Unterwerfung unter Exekutivgewalt und Opportunismus als kontinuierliche Charakterzüge des Deutschen durch das Dritte Reich hindurch bis heute zu beschreiben! Seinem nicht-beschönigten nationalen Charakterbild gegenüber reagiert der Deutsche wie auf sein Passbild: Das bin nicht ich!

Viel lieber unterwirft er sich da dem Titel, zum »Volk der Dichter und Denker« zu gehören, ein zündender PR-Einfall, für den man heute so viel hinblättern müsste wie für die Markteinführung einer Tütensuppe. Was aber, wenn Helmut Plessners plausible Deutung der berühmten Alliteration recht behielte: Demnach meinte Madame de Staël nicht, Deutschland sei per se das Volk der Dichter und Denker, sondern Dichter und Denker machten es zu einem Volk? Dann wäre dieses Volk nicht Resultat, sondern es wäre Prozess, müsste dauernd erst werden, was es zu sein meint, und gäbe dem, was es zum Volk macht, heute allenfalls marginale Bedeutung.

Im Gegenteil, wir könnten sagen, das Land der Dichter und Denker genießt seine kontinuierliche Selbstbestrafung durch die Massenmedien, die Massenkultur, den Massenkonsum und den Anschluss an die Internationale der Niveau-Unterschreiter: Als ich kürzlich in Serbien war, erkannte ich jedenfalls das Verlassen meines Kulturraums an nichts so sehr wie daran, dass ich kein einziges Mal dem Bild von Paris Hilton begegnete, und wer in Murmansk über die Straßen geht, der verliert die Orientierung, weil ihm die bekannten Produkte und Firmen nicht mehr den Weg weisen.

Trotzdem gibt es Menschen, die sich in Deutschland vor allem in der Sprache zu Hause fühlen, und eine Sprache muss, Friedrich Hölderlin zufolge, nicht vor allem gesprochen, sondern bewohnt werden. Doch scheint der Patriotismus eher die Firmen als die Sprache einzuschließen, und diese wirkt, etwa in der politischen Rede, eher exiliert.

Eigentlich aber bezeichnet die Debatte um das Deutsche immer auch ein Verhältnis zur Fremde. Wer aber würde mit seinem Land schonungsloser konfrontiert als der Reisende, der jenseits der Grenzen seine ganze Nation schultern und für sie eintreten muss? Heinrich Heine schrieb ehemals: »Es ist eine eigene Sache mit dem Patriotismus, mit der wirklichen Vaterlandsliebe. Man kann sein Vaterland lieben und achtzig Jahre dabei alt werden und es nie gewusst haben; aber man muss dann auch zu Hause geblieben sein. (…) So beginnt die deutsche Vaterlandsliebe erst an der deutschen Grenze, erst recht beim Anblick deutschen Unglücks in der Fremde.«

Doch auch im Anblick fremden Unglücks in Deutschland verrät sich etwas Nationales. So wie sich ein Staat immer auch durch den Umgang mit seinen Feinden verrät, zeigt er sich auch im Umgang mit den Fremden, wenn nicht Gästen. Richard der Glaubwürdige durfte als Parteipolitiker noch »in Bezug auf unsere Türken langfristig die Forderung stellen, dass sie entweder nach Hause zurückkehren, oder, wenn sie hier bleiben, dann auch Berliner und Deutsche werden«, die Formulierungen heute sind behutsamer.

Aber denken wir daran, wie ärmste Staaten in der Gastfreundschaft ein grundsätzliches Verhältnis zum Fremden, wenn nicht zur Mit-Kreatur fassen. In Deutschland scheint das geradezu umgekehrt: Wer in Wirklichkeit ein Unerwünschter ist, den nennt man Gast, und was man gegen ihn mobilisiert, um ihn schneller loswerden zu können, das nennt man sein Gastrecht. Niemand hat je sagen hören, »kommen und genießen Sie Ihr Gastrecht« oder »wir freuen uns, Sie hier dem Schutz unseres Gastrechts unterstellen zu können«. Nein, unser »Gastrecht« existiert nur ex negativo, und auch unsere »Gastfreundschaft« wird nicht freiwillig gewährt. Sie ist oft nur abgetrotzt, herbeiprozessiert, zähneknirschend eingeräumt, und deshalb ist von »Gastrecht« auch nur noch die Rede, wo es »missbraucht« oder »verwirkt« sein soll.

Niemand weiß, was dieses »Gastrecht« juristisch eigentlich bedeutet, aber jeder weiß, dass es eigentlich dauernd verletzt wird. »Wer das Gastrecht kriminell missbraucht, hat in Deutschland nichts zu suchen«, schreibt »Bild«, »wer sein Gastrecht missbraucht, hat sein Aufenthaltsrecht verspielt«, paraphrasiert Klaus Kinkel. Damit haben sie ja schon zwei Rechte, seufzt der benachteiligte Deutsche und fragt nicht, worin das Gastrecht eigentlich besser sein soll als das gemeine Aufenthaltsrecht.

Da wir aber nun einmal ein Gastrecht konzedieren, dürfen wir selbst uns wohl »Gastgeber« nennen. Das klingt, als stünden wir immerzu an der Schwelle, um die Fremden hineinzukomplimentieren. In Wirklichkeit unterhalten wir erhebliche Streitkräfte der Judikative und der Exekutive aus keinem anderen Grund, als das Fernbleiben der Gäste zu gewährleisten, sei es, indem wir ihnen die Einreise, den Aufenthalt, die Arbeit verwehren, ihre Fluchtmotive diskreditieren, ihre Familien trennen, ihre Ehen ausforschen und demokratische Errungenschaften aberkennen, auf die wir Heimischen stolz sind.

In der Antike war der Verstoß gegen das Gastrecht ein religiöser Frevel, und auch Moses schreibt »Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings beugt«. Die moralische Qualität einer Gesellschaft bemaß sich ehemals also nicht zuletzt am Umgang mit dem Fremden. Gastrecht bedeutete die bedingungslose Aufnahme, nicht bloß die Duldung dieses Fremden. Für uns dagegen wird Gastrecht als eine verschärfte Form des Rechts formuliert. Wer also das Pech hat, nicht nur Grundrechte, sondern auch noch Gastrechte zu genießen, der hat die geringste Freiheit und fliegt am schnellsten raus.

Vielleicht leisteten sich frühere Epochen aber auch einfach einen emphatischen Begriff vom Fremden, denn dieser trat in eine Gesellschaft ein, die für ihn nicht Gemeinschaft war, und die er aus dem Fundus seiner mitgebrachten Erfahrung und Vernunft beurteilte, bewertete und beschrieb. Er sah diese Gesellschaft anders, nämlich mit jenem vorurteilslosen Blick, in dem sich diese Gesellschaft immer noch erkennen könnte, wenn sie könnte.

Deutschland dagegen formuliert sein Gastrecht als Abschreckung für alle weiteren Gäste. Im Grunde ist schon die Tatsache, dass es überhaupt Ausland gibt, eine Herausforderung, wenn nicht Zumutung. Denn ohne Ausland gäbe es nichts, wo wir einen guten Eindruck hinterlassen, nichts, vor dem wir uns schämen und niemandem, dem wir Gastrecht einräumen müssten. Wir sind hier kein Hotel, aber dafür erwarten wir auch keine Gastgeschenke. Wer dreimal betrunken Auto fährt, darf abgeschoben, wer demonstrierend Steine wirft, darf mit Folter im Heimatland bestraft werden – auch wenn er dieses Land nie gesehen hat, seine Sprache nicht spricht und auch nicht dort geboren wurde. Was »Gastrecht« heißt, stellt sich dann als eine totalitäre Strafidee heraus, die geeignet ist, mit Grundrechten kurzen Prozess zu machen, wenn sie von den Falschen in Anspruch genommen werden.

Wenn aber der widerwillige Gastgeber durch politische Interventionen oder Waffenlieferungen selbst die Gründe dafür schafft, dass der Gast sein Land verlassen muss, und wenn er diesen Gast hier einem Recht unterstellt, das unter Umständen sogar der Vernichtung des Gastes Vorschub leistet, dann soll man dem Flüchtling an der Grenze doch einfach seine Gastrechte vorlesen, vielleicht tut er seinem Gastgeber ja den Gefallen und wendet sich mit Grausen.

Also, noch einmal: Wo begegnet uns Realität, die wir zu Recht »deutsch« nennen dürfen? Wo ist das Deutsche mehr als eine Sache der rhetorischen Ordnung oder jener Selbstbestrafung, die wir auch kennen, wo wir unseren Missmut über irgendetwas am liebsten in den Ausruf gießen: Das ist so deutsch!

Als ich 2001 durch das Land reiste, von dem wir alle glauben, wir kennten es, als ich reiste, um Deutschland von unten zu sehen, nach dem Prinzip des Treibenlassens, der ethnologischen Betrachtung zwischen Arbeitsämtern, Fußballplätzen, Gast- und Krankenhäusern, da suchte ich die Realität der Nation, den neusten Stand der Entwicklung des Landes, an dessen Grenze früher Schilder standen mit der Aufschrift: »You enter Germany. Be on your guard!«

Doch was hätte ich hier im kontinuierlichen Sinne »deutsch« nennen sollen: die Wiederkehr mittelalterlicher Wehrarchitektur im Sozialwohnbau der siebziger Jahre, wo die Fenster noch wie Schießscharten sind, tief und klein? Hätte ich sagen sollen, die Unsinnlichkeit der Verteidigungsarchitektur beruhte darauf, dass das Mittelalter seine Gebäude nur funktional anlegen konnte, man stand im Krieg, und auch die Nachkriegsarchitektur entstand in kriegerischer Stimmung, in der Unsinnlichkeit, dem Selbstverzicht, in der Abwehr gegen sich selbst und gegen jeden ornatus. Doch ist dieses Spartanische – deutsch?

Ich erfuhr überall einen Vorrang des Neuen, der in der Warenwelt als Geschmacksverstärker des Marketings auftritt, in der Ausstattung der Lebensräume aber waltet ein Geist der Renovierung, der alle Spuren von Gebrauch tilgen möchte. Doch auch Geschichte ist Gebrauch, ist Abnutzung, und, wie Francisco Goya schrieb: »Auch die Zeit ist ein Maler«. Hier gilt: Sie soll verschwinden. Man will die Tradition einer Lebenspraxis im Café, im Restaurant, im Bahnhof tilgen und so gewissermaßen das Verschwinden der Geschichte beschleunigen. Aber ist das deutsch?

Auch bin ich denselben Innenausstattungen immer wieder begegnet: der Tüllgardine, farblich wie Kondensmilch, daneben dem gusseisern gefassten Barometer, dem Holztäfelchen samt den Zeilen: »§ 1 Der Papa hat immer recht. § 2 Hat er ausnahmsweise nicht recht, tritt automatisch § 1 in Kraft«. Doch ist das, da es so verbreitet ist, schon deutsch?

Oder was verrät das Nationalgericht der Deutschen, das Sauerkraut, neudeutsch Powerkraut, über die Nation? Diese vorchristliche Errungenschaft, das vielleicht älteste haltbar gemachte Nahrungsmittel wurde schon beim Bau der Chinesischen Mauer verzehrt, Hippokrates empfiehlt es, Columbus und James Cook verfüttern es gegen Skorbut, und trotzdem hat es, wie die Sauerkraut-Industrie weiß, »nichts von seiner Aktualität eingebüßt«. Eineinhalb Kilo pro Jahr verzehrt der Deutsche, doch was weiß er von der Aktualität milchsäurevergorenen Weißkohls, was von den Trendkurven der Glucosinolate? Ein Mikrobenkiller ist das Sauerkraut, ein Schornsteinfeger für Magen und Darm, ein Krebshemmer und Ritter des Immunsystems, trägt aber die Farbe der Leiche, riecht wie Schluckauf und liegt auf dem Teller wie nasses Lametta.

Macht nichts, die Lieblingsspeise der Deutschen ist eben auch eine Lieblingsspeise der Vernunft, die sich bekanntlich vor allem von Flavonoiden, Phenolsäuren, Ballaststoffen und anderen bioaktiven Substanzen ernährt. Doch da schon die Witwe Bolte in den Keller geht, damit »sie von dem Sauerkohle, eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt«, wärmt und wärmt und wärmt der Deutsche in seinen Wohnstuben unablässig Sauerkraut auf und so avancierten Milchsäureschwaden zum Basisstoff urdeutschen Kleinbürger-Miefs. Wenn man dann noch bedenkt, dass dies seit vielen Hunderten von Jahren so geht, dass also die Historie treiben konnte, was sie wollte, der Dunst in den Stuben blieb immer gleich, dann bildet das Aroma des Sauerkrauts nicht den Atem, aber doch den Mundgeruch der Geschichte. Aber ist er deutsch?

Oder sind es die stereotypen Redeformen? Wer etwas Außergewöhnliches isst, sagt: »Ist mal was anderes.« Wer etwas sieht, sagt: »Muss man mal gesehen haben.« Wer einen Scherz macht, sagt: »Spaß muss sein.« Das »Müssen« ist in Deutschland eine säkulare Form des alttestamentarischen Sollens. Hier beantwortet man die Frage »Wie geht’s?« gerne auch mit »Muss« oder »Kann nicht klagen«, was entweder nach Pflichterfüllung klingt oder nach Bedauern.

Und wie verhält es sich mit den atmosphärischen, schwerer greifbaren Valeurs? Tatsächlich habe ich beim Eintritt in die Klimazone des Landes etwas Atmosphärisches erkannt in der Rivalität von Blicken. Da war so ein erkaltetes Interesse, ein empathischer Nullzustand, wenn nicht Ressentiment, Abwehr, die Bereitschaft, den durch den Nächsten drohenden Verstoß mit Strafen zu ahnden. Sicher gibt es auch einen Reiz des Missvergnügens, gibt es etwas Literarisches am Misstrauen, an der abgestorbenen Kommunikation, der Rücksichtslosigkeit, und doch liegt etwas Hässliches in der Reibungslosigkeit als Ideal, in diesem Reflex gegen das Verrückte, Querulantische, Kritische.

Nein, unter den schönen deutschen Landschaften, die ich gesehen habe, war selten das menschliche Gesicht, leider, denn wenn mir nur ein einziges Gesicht für Deutschland einfallen sollte, dann wäre es, verhetzt, wenn nicht gereizt, in dem immer selben Scharnier drehend.

Manchmal gehe ich über einen Bahnhof und suche zu jedem Gesicht das spontane Adjektiv, die Bezeichnungen, die dann kommen, heißen: großspurig – nervös – misstrauisch – gramvoll – verzweifelt – bitter – enttäuscht – verächtlich. Ich kann mir nicht helfen, es ist sicher kein unparteiisches Verfahren und sagt vielleicht auch etwas über den Blick aus. Dennoch, wenn man allein reist, hier im Exil ist oder verarmt, dann besonders wünscht man sich unter diesen Umständen weniger traurige Resultate.

Aber dann möchte ich sie gleich in Schutz nehmen, mir fallen andere Personen ein, Mütter, Hausfrauen, Angestellte, pflichterfüllte, solide, warmherzige Menschen, die im kleinen Wirkungskreis Schönes, Wahres, Gutes tun, und jeder abgeschliffenen Physiognomie aus dem Fernsehen, aus der großen Öffentlichkeit überlegen sind – was für ein Zombie ist einer wie Guido Westerwelle gegen diese, überzuckert, überformt, ritualisiert, ein Hominide, ähnlich, nicht verwandt.

Doch hinter diesen gibt es den unsichtbaren Menschen, den nie begriffenen, einen, der zu unscheinbar ist, als dass sich irgendjemand die Mühe machen würde, Notiz von ihm zu nehmen, zu fragen, was er denkt oder leidet, der potentielle Amokläufer, aber damit würde er schon wieder den Zustand wechseln, auffallen, nein, er wird nicht gesehen, er hat kein Recht zu reden, und wenn er gefunden wird, dann vor einem seit einem halben Jahr laufenden Fernseher. Vielleicht war er zum Beispiel ein besonders intelligenter Fußgänger, der immer die Ideallinie lief, doch er lebte, als hätte er ein Mittel gegen die Biographie gefunden. Eigentlich ist es doch unausweichlich, einen Lebenslauf zu haben, aber sein Leben steht, er wurde nicht befördert, verreiste nicht und ruinierte sich auch nicht. Er war einfach der übersehene Mensch, der massenhafte Unscheinbare. Ist er die Essenz, ist er deutsch?

Doch wenn ich diese unzuverlässigen, dem Moment geschuldeten Wahrnehmungen zusammennehme, frage ich mich auch, ist denn die Frage »Was ist deutsch?« anders zu beantworten als im Rückblick? Fragt sie nicht eigentlich danach, was wir gewesen sind? Und gilt nicht eigentlich, gleich, von welcher Zeit wir ausgehen: Man sucht sich zusammen, was man »typisch« nennen möchte, arrangiert Fakten, die unter der Beweislast zusammenbrechen, denn eigentlich möchte man nur sagen: All das charakterisiert etwas auf einem Territorium Geschehene und aus diesem Territorium in die Gemüter Dampfende. Hat Goethe, nur weil er ein paar hundert Kilometer von meinem Wohnort entfernt vor ein paar Jahrhunderten geboren wurde, mehr mit mir zu tun als das Gesamtwerk von Harrison Ford? Gibt es deutsche Bildungsgeschichte so noch oder ist sie nicht eigentlich längst eine aus zahllosen Quellen gespeiste mehrheitlich amerikanische?

Und wenn angeblich alles aus der Vergangenheit kommt und die Zukunft präformiert, ist es dann nicht vielleicht fesselnder zu fragen: Gibt es eine interessante Möglichkeit, deutsch zu werden? Und wodurch sollte sich dieses Deutschsein denn im idealen Fall auszeichnen? Durch eine Beherrschung von afrikanischen Tänzen?

Lieber weichen wir auf der Suche nach unserem Wesen in die unverbindlicheren Selbstbeschreibungen zurück: Gemüt und Leistung, Innerlichkeit und Schwärmerei, Neigung zur Grübelei und Tiefe der Seele: Aber all das sind historische und häufig regional begründete Begriffe. Was, wenn wir uns aus dieser Historie längst gelöst, die Scholle längst verlassen hätten, die diese Begriffe diktierte? Was, wenn die Nation, die gerade mehr Auswanderer zählt als je nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich immer schon erlöst werden wollte von sich? Denn was war das deutsche Sehnen je anderes als eine spezifische Form des Raus-Wollens: die Italiensehnsucht, das Entdeckertum, der Exotismus, der Eskapismus, die Reisewut? Und wenn sich der Deutsche durch das Sehnen auszeichnet, müsste er dann nicht auch ein Fachmann der Enttäuschung sein?

Vielleicht ist aber das Sehnen und Schmachten auch nur Ausdruck ebenjenes starken Widerwillens, den der Deutsche gegen sich selbst hegt, und der ihm immer wieder ein Motiv bietet, sich von sich selbst wegbewegen zu wollen, mal im Schnupper-Imperialismus, mal in der Landoffensive der Gruppenreise. O ja, er kennt »das Land, wo die Zitronen blühen«, denn er hat sein Badehandtuch dort schon manches Mal ausgerollt und sich selbst unausweichlich gefunden, denn nirgends fühlt er sich so deutsch wie in Arkadien.

Es wäre also auch möglich, das Land zu charakterisieren durch seine Energie, uns abzustoßen, in Widerstand zu versetzen. Deutschland als das Land, das uns auffordert, nicht einig mit ihm zu sein, keine nationalen Initiativen um des Nationalen willen zu stützen, aus dem Patriotischen keine fraglose Begründung für die politische Praxis zu machen – wäre das so schlecht? Wäre das so schädlich?

Ergäbe sich so nicht wenigstens ein vollständigeres Bild von der Realität dieser Nation, denn wo Patrioten sich ihres Patriotismus versichern, da sagen sie meist auch, wer keinen Anspruch darauf hat, Kurt Tucholsky zum Beispiel, der 1929 sagte: »Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen – wir fühlen international.«

Das mag einmal für die so genannte kritische Öffentlichkeit gegolten haben. Sie ist so nicht mehr. Inzwischen fühlen wir nicht mehr international, singen auch keine Internationale, und aus der Patriotismus-Debatte halten wir eher unbemerkt den Osten des eigenen Landes auch lieber raus.

Früher hieß es im Osten »Das Volk sind wir«, und die im Westen konnten sagen: Das waren wir auch schon oft. Jetzt heißt es in beiden Teilen »Das Land sind wir«, was wieder nur die halbe Wahrheit ist, denn außerdem sind wir ja noch das Volk und leben offenbar in sanfter Rebellion gegen zu viel Staat und zu viel Deutschland. Deshalb beschallte, beklebte und bedruckte vor Jahren der Verein »Wir für Deutschland« in der Aktion »Das Land sind wir« dieses Land in außerparlamentarischer Wallung, und wir international Fühlenden erfahren wieder: Wenn Deutsche für ihre Identität werben, machen sie vor allem klar, wer auf dieselbe keinen Anspruch hat. Es ist zum Randgruppe werden!

Und selten darf man so ungar formulieren wie in patriotischen Kampagnen, egal, ob ich eine verkitschte Version der Chaos-Theorie bemühe wie in der letzten, oder eine gastronomische Metapher wähle wie in der vorletzten Kampagne zur Hebung der nationalen Moral. Einer der Protagonisten des nationalen Gewissens gegen den Rechtsextremismus warb damals, man weiß nicht, ob für sich oder für das Land, mit dem Slogan: »Wenn ich etwas an Deutschland kritisiere, meine ich nur das Haar in der Suppe. Die Suppe finde ich sehr gut.« Anders gesagt: Wenn ich etwas gemeint haben sollte, will ich es nicht gemeint haben. Oder auch: Ein Rechtsextremismus, der sich in eine Metapher aus dem kulinarischen Bereich kleiden lässt, verdirbt mir selbst nicht den Appetit auf Deutschland. Oder anders: Dass ich den Rechtsradikalismus zum kleinen Hindernis beim Genuss des Landes verniedlicht habe, setzt mich als Werbeträger doch nur herauf. Oder noch anders: Dass man Deutschland vom Rechtsradikalismus soll unterscheiden können wie die Suppe vom Haar, widerspricht zwar der Faschismusforschung, die die Ursachen in der Struktur des Landes erkennt, aber dann wäre ja das Land die Perücke! Oder auch: Dass ausgerechnet ich Werbung für dieses Land mache, wirkt gerade jetzt hoffentlich vorbildlich für alle, denen der Rechtsradikalismus auch nicht mehr bedeutet als ein Haar in der Suppe. Oder mit Friedrich Hebbel: »Es gibt Leute, die nur aus dem Grunde in jeder Suppe ein Haar finden, weil sie, wenn sie davor sitzen, so lange den Kopf schütteln, bis eins hineinfällt.«

Im Ernst aber verrät das Beispiel, dass der Patriotismus manchmal mehr Liebe zum Land als zur Sprache oder zum Gedanken beweist. Er darf ungründlich denken, wo er überhaupt denkt, denn das Stimmungsartige überwiegt. Ebendas aber bezeichnet auch das Heikle, wenn nicht Bedenkliche an dieser Form nationaler Erhebung.

Tatsächlich aber ist es schwer, von der nationalen Identität zu fabeln, ohne klarzumachen, wer auf sie keinen Anspruch hat, und was macht man mit Deutschlandfahnen schwenkenden Türken, mit schwarz-rot-goldenen Hürryet-Lesern? Man arbeitet implizit an einem nationalen Sperrbezirk, den man erst einmal gegen die Außenwelt definieren muss, damit klar ist, wer nicht hineingehört, und den man anschließend mit der berauschenden Substanz der sogenannten ›nationalen Identität‹ anfüllt. So lautet der Terminus technicus für die Gewissheit: Mir san mir. Doch meist kaschiert man mit der Frage nur eine Tautologie nach Art des Mario Basler, als er sagte: »Ich will ich sein, und das bin ich auch.« Ich glaube, wenn Dschinghis Khan auf diese Welt käme, er würde sein Sengen und Morden auch am besten verteidigen mit dem Satz: »So bin ich eben.«

Die Tautologie schläft im Herzen der Patriotismus-Debatten. »Ich bin ein Deutscher«, sprach deshalb ehemals Richard von Weizsäcker, »wie ein Franzose ein Franzose ist oder ein Russe ein Russe« oder andernorts in einer verbesserten Fassung »oder wie ein Italiener ein Italiener. (…) Wäre ich ein Spanier und lebte im 18. Jahrhundert, so wäre ich nicht der, der ich nun mal bin.« Der Deutsche liebt solche Großtaten der rhetorischen Selbstfindung, und klarer und heilsamer ist ja auch von der nationalen Identität nie gesprochen worden. Die Nation ist die Gruppe, der Präsident ihr Therapeut, er beaufsichtigt die Volksgesundheit.

Wenn dieses Land aber aus historischen Gründen das geringste nationale Identifikationspotential besitzt, vielleicht hätte hier eine Kultur ohne Primat des Nationalen entstehen können, ohne dichtende Hirtenhunde, die nur um die Schafe laufen, um ihnen das Gefühl einer Herde zu geben! Stattdessen muss man es dem Deutschen mit Menschen- und mit Präsidentenzungen sagen, dass es normal ist, ein Deutscher zu sein, und so wurde Gerhard Schröders Lieblingswort »Normalität« zum Sakrament einer Nation. Wir sind normal – wenn das kein Therapieerfolg ist!

Auf diesen Indifferenzpunkt aber hat den Deutschen nicht der Weltgeist gespült und nicht der Prozess der Aufklärung, und auch, wenn über die Hälfte aller Deutschen in ihrem Leben irgendwann mal Lehrer waren, verdanken sie ihren heutigen Zustand weniger der Erziehung als vielmehr der Ironie. Ehe sie das Richtige meinen könnten, wollen sie nämlich lieber nichts gemeint haben.

Bei aller Verherrlichung so genannter klassischer deutscher Tugenden sind vielleicht inzwischen ganz andere herangewachsen. So sind die Deutschen inzwischen ein zutiefst ironisches Volk, das heißt, sie kultivieren zu den wichtigsten Dingen ein weniger pathetisches oder sentimentales als vielmehr ein uneigentliches Verhältnis. Irgendwann hat sich ihre Trauer, die Bitterkeit, die sie vermitteln, zu Ironie sublimiert. Sie vertreten weniges wirklich, nehmen an wenigem echten Anstoß, formulieren nicht gern belastbare Sätze, haben zu »Weltschmerz«, »Innerlichkeit« und all den anderen Attrappen alter deutscher »Seele« längst ein amüsiert entfremdetes Verhältnis. Sie möchten nicht kultiviert sein, sondern professionell und werden für keine Überzeugung je wieder untergehen.

Denn haben Leidenschaften nicht etwas Überbordendes, stellt die Sehnsucht nicht Unordnung her? Ach, das Chaos lauert überall, und der Deutsche liebt das Chaos so sehr, dass er sich dauernd damit beschäftigt, es einzudämmen oder zu verwalten. Deshalb rechtfertigt er auch seinen Verordnungswahn als eine Art Festlegung von Teilnahmebedingungen am Leben, und liebt doch weder das Gesetz selbst noch den Gesetzesverstoß, sondern vor allem die Chance, die Übertretung zu ahnden. In jeder Übertretungszone blüht eine Strafmaßnahme. Weh dem, der den »Diskretionsabstand« verletzt! Der Wohlstand hat die Bequemlichkeit militant werden lassen.

Vielleicht stammt sie von da, diese ausgeprägte Liebe zum politisch Korrekten: Sie ermöglicht es, alles in Beziehung zum Gesetz setzen und strafen zu können. Dahinter liegt die Angst des Deutschen vor der Unordnung in sich selbst, und so liebt er die Strafmaßnahme vielleicht auch, weil sie ihm den Blick auf die Entgrenzung ermöglicht. Ach, Schande, selbst Goethe meint, wir Deutsche liebten die Ordentlichkeit mehr als die Gerechtigkeit. Das soll er heute mal wiederholen.

Und doch: Vermutlich bekämpft der Deutsche auch die Unordnung in sich selbst. Er organisiert Erholung wie einen Wettbewerb und Genuss wie einen Kampfsport. Er befindet sich als Vertreter einer Verlierermacht noch dauernd auf dem Weg zum Sieg. Ja, er lebt, als stünde er unverändert im Wiederaufbau, als müsse er streng sein und diszipliniert, müsse überleben, ein Auskommen haben und sich gegen Neidfutterer durchsetzen. Ebenso bekämpft er die Unordnung, den Eros des Verfalls wie des Unökonomischen. Er kämpft um Komfort und um eine klinische Außenwelt, kämpft mit der moralischen Energie einer Protestbewegung.

So ist es ihm auf dem Weg zur Erfüllung seiner nunmehr hauptsächlich materiellen Lebensziele allmählich sogar gelungen, sich von seinen eigenen Interessen zu emanzipieren. Eher als jeder europäische Nachbar scheint er bereit, auf Freiheiten zu verzichten, die er nicht errungen, aber offenbar auch nie wirklich genossen hat. Allein für die 47 Opfer der RAF im »Heißen Herbst« hat der Deutsche auf mehr Persönlichkeitsrechte verzichtet, als selbst Margaret Thatcher angesichts mehrerer tausend IRA-Opfer in England anzutasten bereit gewesen wäre. Das Wort »freiheitlich« wirkt auf den Deutschen mit Placebo-Effekt: Er braucht die Freiheit wahrscheinlich nicht, um sich freiheitlich zu fühlen.

Vielleicht kennt er, der sich im Nationalsozialismus selbst um das Grundrecht auf Vaterlandsliebe brachte, eben keinen nationalen, eher einen DAX-Patriotismus. Immerhin liegt ja auch die größte politische Kontinuität in Deutschland weniger in der politischen Historie als in den Firmengeschichten, und so dankt es das Land seiner Wirtschaft, dass ihr durch ökonomischen Erfolg die Resozialisierung des Made-in-Germany-Deutschen in der Völkergemeinschaft gelungen ist.

Also kennt dieser Deutsche, wie Oscar Wilde gesagt hätte, den Preis von allem, aber den Wert von wenigem und verhält sich rätselhaft folgsam, wenn es darum geht, den Wirtschaftsdaten die eigenen Wünsche unterzuordnen. Ihm ist im europäischen Vergleich wohl die zügigste Kommerzialisierung seines Gemeinschaftslebens gelungen. Aber offenbar konnte er Know-how nur gewinnen, indem er Know-why verlor. Wenn ihm also jemand erklärt, Fernsehfilme, die bei Nacht spielen, haben schlechtere Einschaltquoten, so wird der Deutsche sofort bereit sein zu sagen: Schluss mit dem arroganten Dünkel aller, die glauben, ihre Persönlichkeit durch Betrachtung von Nachtfilmen entfalten zu können!

Auf diese Weise wurde die Abstimmung durch den Konsum zu einem Angriff auf demokratische Minderheiten und auf kulturelle Werte. Der Markt macht Genres und Gattungen, Sprech- und Gestaltungsformen den Garaus und er ersetzt selbst die Zensur. Die Bereitwilligkeit aber, Immaterielles zu opfern, alles Transzendente ins Geisterreich zu verbannen und all das, was das Leben qualifiziert, vertieft, verdichtet, gegenstandslos zu finden, weil man wenig Verlässliches in dem findet, was sich nicht beziffern lässt – könnte man das deutsch nennen?

Nehmen wir eine Ikone wie den Wald. In keinem Land ist der Wald so sehr Gefühlsmassiv. Aber als der Slogan aufkam: »Was fehlt, sind Straßen«, da hing man an den Straßen doch mehr als am Wald, mit dessen Sterben man sich auch abfindet, weil es nun einmal vernünftig ist vom Wald, zu sterben und von uns sich abzufinden. Ist sie deutsch, diese Bereitschaft, das Pragmatische dem Sentimentalen unterzuordnen und den höheren Zweck dem niederen?

Ehemals dachte ich, die Phrase »Geld stinkt nicht« sei deutsch. Doch Michel Piccoli erklärte mir dann, dass dieses, »eines der widerlichsten Sprichwörter, die es gibt« – wie er fand – in einem anderen Kontext wiedergeboren wurde. Die Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer war ehemals leidenschaftlich, aber getragen von Armen. Kein Geld zu haben, war damals fast identisch damit, »dass man eine aufrechte Haltung während des Kriegs eingenommen hatte. Wogegen die Reichen während des Krieges üblicherweise eine miserable Haltung gezeigt hatten. Das war also eine Epoche, in der das Geld durchaus noch einen Geruch besaß«, und wer Kollaborateure und Denunzianten anwarb, tat es mit dem Satz: Geld stinkt nicht.

Zugleich erleichtert diese Neigung, Immaterielles wie Werte und Persönlichkeitsansprüche abzutreten, die Identifikation mit einem Ersatz-Ich wie der Firma, und sie steigert so die Effizienz. Rede ich als »Der Spiegel«, als Thyssen, Commerzbank oder Gutfried Wurst, sehe ich mich als Teil einer Kampagne mit dem imaginären Titel »Du bist Bertelsmann«, dann habe ich mein Ich schon delegiert, von umfassenderer Verantwortung und Individualität gereinigt und bin nun geeignet, gerade diese Werte zu propagieren: Verantwortung und Individualität.

Am Ende aber ist selbst das Verhältnis des Deutschen zum Geld ein ästhetisches, es ist Teil seiner Herkunft aus einer ›sammelnden Kultur‹. So sollte man sich vielleicht abgewöhnen, vom ›Geld sparen‹ zu reden. Eher legen die Menschen hier, wo sie können, Geldsammlungen an, und die meisten dieser Sammlungen überleben die stille Einfalt und stumme Größe ihrer Begründer. Entsprechend haben die Deutschen auf zwei Feldern das Monopol im Guinness-Buch der Rekorde: Beim Sammeln und bei den Ausdauerwettbewerben. Ist das deutsch?

Als das Zeitalter »Romantik« hieß, war auch der Deutsche romantisch, und weil er sich in seiner Haut schon damals so unwohl fühlte wie in seinem Land, wurde er erst Meister der Sehnsucht, später Florist der Blauen Blume. Er besaß einfach immer schon das Talent, aus jedem Mythos einen Markt zu machen. So wurde er zu einem Opportunisten des Reingewinns, und die Demokratie, für die er herzlich fühlt, ist die Demokratie des Konsums. Indem er seine Stimme einem Produkt gibt, erhält er es auf dem Markt, und was sich dort nicht hält, verschwindet zu Recht.

Schließlich leben wir hier, trotz anderslautender Beteuerungen, nicht zum Vergnügen, nicht in einem Wohlfahrtsstaat und nicht in einer Leistungs-, sondern in einer Erfolgsgesellschaft. Wir hassen den Misserfolg wie einen Charakterfehler – auch wenn der größte Teil unserer bisherigen Kultur unter diesem Gesichtspunkt ein Misserfolg ist. Wir lesen nicht Shakespeare und Seneca, sondern »Shakespeare für Singles« und »Seneca für Gestresste«, wir übersetzen das Sinnvolle ins Nützliche und unterwerfen so auch das kulturelle Prinzip der Inviduation dem Gesetz demokratischer Marktbehauptung.

Die Frage »Was bin ich?« wandelt sich zu »Was hab ich davon?«. Also mache ich lieber instrumentellen Gebrauch vom Zwecklosen, höre Kuschelrock und Trennungspop, den Dreiklang »Vivaldi, Peeling, neuer Duft«, meine Zustimmung berechne ich in »Sympathiewerten«, meine Liebe in »Streicheleinheiten«, meine Bündnisse als »strategische Partnerschaften«, und von hier aus breche ich auf in das Wirtschaftswunder meiner Innerlichkeit.

Auch dort finde ich Deutschland, und so fällt auf, wie alle, die über das Land reden sollen, anfangen, über sich zu reden, vor allem über die Kindheit, als das Land noch fraglos war. Es ist, als müssten sie in eine agrarische, vorindustrielle Vergangenheit der Idylle, um das Ideal eines Landes zu beschwören, das so wenig mehr ist wie die Landschaft der Kindheit.

Bezeichnend, wie Josef Hofmiller 1927 auf die Frage »Was ist deutsch?« exakt jenen beiden Vektoren folgt, zwischen denen traditionell das Spannungsfeld der Frage liegt: »Die Frage, was ist deutsch?«, schreibt er, »ist für uns eine auf Leben und Tod. Die Deutschen haben immer Zeitenwenden gehabt, wo sie sich in alle Welt ergießen und alle Welt sich in sie; wo alle Schranken fallen …« Und wohin will er schließlich zurück: »Ein Drang ist es, hinauf zum schmalen Bach, zurück zum klaren Quell, zu herberer Au und Frühlingsanger, zu Sprache, Weise, Denkmalen einer Vorzeit, die uns etwas Ehrwürdigeres sind als Gegenstände bloßen Wissens: Ahnengestalten und Lebensmächte.«

Die Angst vor der sogenannten Überfremdung, vor dem Verlust der Identität, die hier schon als Reinrassigkeit halluziniert wird, geht über in die Beschwörung einer vorindustriellen, wenn nicht vorzivilisatorischen Idylle, die so falsch ist wie steril. Geht man die Geschichte der deutschen Selbstbeschreibungen durch, so findet man viel hiervon: eine Ruinenlandschaft der Ideen, der hohlen Beschwörungen. Weniges stimmt, weniges ist scharf gesehen, weniges hat sich als belastbar und national eigentümlich erwiesen, bis auf den Wunsch, von Zeit zu Zeit im Sinne einer antipathetischen Ernüchterung zu sagen, dass es gut und unbedenklich ist, »deutsch« zu sein.

Diese plötzliche Vergewisserung der Normalität ist für den Deutschen – und nur für ihn – gewissermaßen schon ein Erziehungsprodukt. Er könnte jetzt ohne Ideologie, ohne Chauvinismus und ohne Sendungsbewusstsein sein Land bewohnen und um dessen Geschichte, Kultur und Leistung wissen. Er könnte, wäre da nicht der sentimentale, unausrottbare, in jeder inneren und äußeren Ferne erträumte Gedanke der Heimat. Und ich meine nicht jene, von der Helmut Kohl ehemals sagte: »Die Frau gibt Heimat, das ist ein ganz wichtiger Punkt.« Ich meine schon eher die Tautologie eines Bonner Penners, der, befragt nach seinem Befinden, erwiderte: »Heimat is Heimat, da kann nix passieren!«

Eine ungefährdete Heimat müsste jenseits der Zivilisation liegen, als ferner, der Zeit entzogener Winkel. Also ist sie immer fiktiv, und fatal wird es nur, wo man aus dem Sentimentalen etwas Politisches macht. Vermutlich würde es den Menschen das Sprechen über ihr Land erleichtern, wenn sie sich alle als Heimatvertriebene erkennen wollten, davongejagt aus künstlichen Paradiesen. Dann lohnte es sich also nur von der Heimat zu sprechen als von einem Mangel, dem Inbegriff des Verlorenen.

Alle haben die Heimat mitgenommen, die einen ins Grab, die anderen in die Ferne, die dritten ins Vergessen, die vierten in den Stumpfsinn. Doch ist Heimat noch Heimat ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Mädchen, ohne Kaufmannsladen? Und wenn ein Karpfen im Waschbecken aufwächst, nennt er es später »Heimat«?

In einer Nacht sitze ich hinter dem Bonner Bahnhof in einem Imbiss und esse mit einem Fremden aus Mali.

»Wann haben Sie Ihre Heimat zuletzt gesehen?«

»Neulich, im Fernsehen. Da sah ich meine Heimat, die Leute saßen alle auf dem Boden vor der Tür und aßen mit den Händen.«

»Und?«

Er schlägt mit der flachen Hand auf den Resopal-Tisch und greint:

»Nicht mal das hier ist mein Lebensstil. Mein Gott, ich hab Heimweh selbst nach den Fliegen!«

Ich dagegen bin daheim hier in Deutschland. Doch Heimweh habe ich dennoch.

Vages Erinnern, präzises Vergessen

Wieder kommen wir zusammen, um zu verstehen und zu verarbeiten. Damit uns leichter wird? Damit wir selbst andere werden? Damit sich die Zukunft ändere? Doch woran erkennt man das Verstehen, wenn nicht an der Überführung des Verstandenen in die Gegenwart?

Wenn wir also wissen wollen, was unser Gedenken wert ist, müssen wir zuerst den Augenblick kennen, in dem wir gedenken: Alt sind wir geworden und leben wie alle Alten vor allem aus der Erinnerung, »Geschichte«, »kollektives Gedächtnis« genannt. Ganze wissenschaftliche Gebirgsketten häufen wir auf und laden zur Betrachtung ein, nur weil sie Geschichte sind, und erinnern uns an Dinge, an die wir uns nicht erinnern: die Geschichte des Wasserbads, die Geschichte des Paartanzes, die Geschichte der Falknerei, der Zentralperspektive, der pneumatischen Bereifung. Nichts ist so belanglos, dass wir ihm nicht unter der Perspektive einer Arbeit an der »Geschichte« Bedeutung verleihen könnten, nichts, das nicht geeignet schiene, unser aller Vergangenheit zu erhellen – vor allem die jüngere.

Alt sind wir geworden, sehen den Tod fast täglich, den Tod der Schlachten und Katastrophen, der Wälder und Spezies, der Rebellen und der Flüchtlinge, und angesichts des Todes preisen wir den Wert des Lebens und seine Würde. Alt sind wir geworden, und wie allen Alten stirbt uns die Zukunft zuerst. Wir leben nicht, als stünde eine Nachwelt in der Kulisse, wir haben nichts zu vermachen und unser Idealismus reichte nicht einmal für die eigene Zeit. Nein, die Zukunft ist passé.

Alt sind wir geworden. Begnügen wir uns also mit Erinnerungen und mit reiner Gegenwart. Mit Hedonismus, Spaß und Carpe diem. Auf diesen Punkt hat uns nicht der Weltgeist getragen und nicht der Prozess der Aufklärung, und auch wenn über die Hälfte aller Deutschen in ihrem Leben irgendwann mal Lehrer sind, verdanken sie ihren heutigen Zustand weniger der Bildung oder Erziehung als vielmehr der Ironie. Ehe sie das Richtige meinen könnten, wollen sie nämlich lieber nichts gemeint haben.