9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

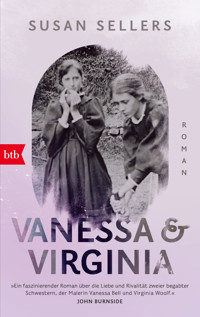

»Ein faszinierender Roman über die Liebe und Rivalität zweier begabter Schwestern, der Malerin Vanessa Bell und Virginia Woolf.« John Burnside

Vanessa und Virginia sind Schwestern, Freundinnen, künstlerische Kolleginnen, aber auch erbitterte Rivalinnen. Aufgewachsen mit einer distanzierten Mutter und einem strengen Vater, haben sie schon in jungen Jahren rebellische Träume: Vanessa will malen, Virginia schreiben. Nach dem Tod ihrer Eltern kaufen sich die Schwestern ein Haus in Bloomsbury, in dem sich schon bald die wichtigsten Schriftsteller, Denker und Künstler ihrer Zeit treffen. Aus der Sicht der begabten Malerin Vanessa Bell, die immer im Schatten ihrer jüngeren Schwester steht, erzählt Susan Sellers Roman einfühlsam und lebendig von den Herausforderungen weiblicher Selbstverwirklichung, von Skandalen und der Suche nach einem freieren Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Vanessa und Virginia sind Schwestern, Freundinnen, künstlerische Kolleginnen, aber auch erbitterte Rivalinnen. Aufgewachsen mit einer distanzierten Mutter und einem strengen Vater, haben sie schon in jungen Jahren rebellische Träume: Vanessa will malen, Virginia schreiben. Nach dem Tod ihrer Eltern kaufen sich die Schwestern ein Haus in Bloomsbury, in dem sich schon bald die wichtigsten Schriftsteller, Denker und Künstler ihrer Zeit treffen. Aus der Sicht der begabten Malerin Vanessa Bell, die immer im Schatten ihrer jüngeren Schwester steht, erzählt Susan Sellers’ Roman einfühlsam und lebendig von den Herausforderungen weiblicher Selbstverwirklichung, von Skandalen und der Suche nach einem freieren Leben.

Susan Sellers, Romanautorin und Literatur- und Kulturkritikerin, war die erste Frau, die zur Professorin in den Bereichen Englische Literatur und Kreatives Schreiben an der University of St Andrews (Schottland) ernannt wurde. Ihre Forschungen umfassen Arbeiten zu Feminismus, Gender und Frauenliteraturgeschichte. Ihre jahrelangen Studien zur Bloomsbury-Gruppe spiegeln sich in ihren Romanen wider. Vanessa & Virginia wurde in über 15 Sprachen übersetzt und international gefeiert. Zudem ist Susan Sellers die Mitherausgeberin der Cambridge-University-Press-Ausgabe der Werke Virginia Woolfs.

Susan Sellers

Vanessa & Virginia

Roman

Aus dem Englischen von Andreas Jäger

Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel Vanessa & Virginia bei Two Ravens Press Ltd.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich

geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und

Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2025

Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack, Hamburg

Copyright der Originalausgabe © Susan Sellers, 2008

Copyright der deutschen Ausgabe © btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Semper Smile, München, nach einem Motiv von Bridgeman Images Shutterstock / photolinc

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

Redaktion: Eva Wagner

MA · Herstellung: BB

ISBN 978-3-641-26633-2V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Jeremy und Ben Thurlow von Herzen gewidmet

1

Ich liege auf dem Rücken im Gras. Thoby liegt neben mir, ich spüre den Druck seiner warmen Flanke an meiner Seite. Meine Augen sind offen, und ich betrachte die Wolken, mache die Umrisse von Riesen und Burgen und geflügelten Fabelwesen aus, die einander über den Himmel jagen. Etwas kitzelt mich leicht an der Wange. Ich stütze mich auf den Ellbogen und greife nach dem Grashalm in Thobys Hand. Er zieht ihn rasch weg, und kurz darauf balgen wir uns kichernd im Gras, so wild, dass ich kaum noch sagen kann, was in dem Durcheinander von Beinen und Armen Thoby gehört und was mir. Als wir endlich innehalten, ruht Thobys Gesicht auf meiner Brust. Ich spüre das Gewicht seines Kopfs auf meinen Rippen. Sein Haar schimmert golden in der Sonne, und als ich aufblicke, sehe ich das strahlende Weiß eines Engels. Ich schlinge einen Arm um Thobys Hals. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was Glückseligkeit heißt.

Ein Schatten fällt über uns. Mein Engel verschwindet. Ich erkenne deine schlangengrünen Augen. Du willst dich zwischen uns legen, und als ich dich wegschubse, springst du auf und flüsterst etwas in Thobys Ohr. Er hebt den Kopf und sieht dich an. Ich merke an seinem Gesichtsausdruck, dass deine Worte ihn gefesselt haben. Ich weiß, dass du ihn mit einem deiner tollkühnen Pläne fortlocken wirst. Ich wälze mich herum und drücke mein Gesicht ins Gras. Die Halme piksen meine Augenlider, und ich konzentriere mich auf ihre Schärfe. Als ich mich wieder umdrehe, seid ihr beide verschwunden. Ich setze mich auf und entdecke Thoby, der unsicher auf der Gartenmauer balanciert. Mit einer Hand hält er sich an den Ästen über seinem Kopf fest, um Halt zu finden. Ich höre ihn kreischen, in einer Mischung aus Wagemut und Angst. Ich will ihm zurufen, dass er herunterkommen und mit mir im Gras spielen soll. Dann sehe ich zu, wie du Thobys Bein packst und dich zu ihm hochziehst. Du schwankst einen Moment, ehe du das Gleichgewicht findest. Ich weiß, dass du dich jetzt umdrehen und mir triumphierend zuwinken wirst. Ich lasse mich wieder ins Gras sinken und mime Gleichgültigkeit. Nicht um alles in der Welt sollst du meine Tränen sehen.

*

Ich hebe den Blick von meinem Schreibpapier und sehe aus dem Fenster. Sonnenlicht flimmert auf dem Glas. Einen Augenblick lang sehe ich dein Gesicht, wie es damals war, sehe dein lausbübisches Grinsen, mit dem du mir beim Schreiben zusiehst. Der Lichteffekt löst sich auf, und ich starre die blanke Scheibe an. Meine Erinnerungen sind so verworren wie die Garnrollen und Stoffreste in Mutters Nähkorb, den ich so gerne auf dem Boden des Kinderzimmers ausgekippt habe, um den Inhalt zu sortieren: bunte Bänder, lose Knöpfe, ein Dreieck von lila Spitze.

*

Mutter. Sie betritt das Kinderzimmer wie eine Königin. Wir, ihre Truppen, treten vor ihr zur Inspektion an und zappeln ungeduldig, während wir darauf warten, an die Reihe zu kommen. Ihre Haare sind in der Mitte gescheitelt und am Hinterkopf in ein Netz gebunden. Sie trägt ein schwarzes Kleid, das raschelt, als sie im Zimmer umhergeht, als sie die feuchten Kleider einsammelt, die über das Kamingitter gehängt sind, und die verstreuten Teile eines Puzzles wieder in die Schachtel räumt. Ihre beringten Finger tanzen, als sie mit den Kindermädchen spricht. Ich präge mir die Fragen ein, die sie ihnen stellt. Später werde ich meine Puppen vor mich hinsetzen und sie in Mutters klarer, voller Stimme über Rizinusöl und die Flickarbeiten ausfragen. Ich übe, mit erhobenem Kopf und geradem Rücken dazustehen, so lange, bis sich meine Schultern anfühlen, als wären sie in einer Schraubzwinge eingeklemmt. Endlich setzt Mutter sich in ihren Sessel am Kamin und ruft uns zu sich.

Thoby ist immer der Erste. Ich sehe zu, wie Mutter ihn an sich zieht, und schließe die Augen, um mir die seidige Berührung ihres Kleids vorzustellen, ihren Duft nach Lavendel und Pears-Seife. Als ich die Augen aufschlage, streicheln ihre Finger seine Haare. Ich stelle mir nicht die Frage, warum stets Thoby der Erste ist oder warum, als Adrian zur Welt kommt, er den Platz nach Thoby einnimmt. Ich spüre, dass dies nun einmal die Ordnung der Dinge ist und dass meine Wünsche hier wenig zählen. Doch als dann Thoby mit einem Kuss entlassen wird und Mutter die Hand nach dir ausstreckt, ist es, als wäre ein Versprechen gebrochen worden. Mein Magen krampft sich zusammen, und die aufwallende Empörung lässt meine Wangen glühen. Ich bin die Älteste. Ich sollte vor dir drankommen. Als Mutter dich auf ihr Knie hebt, greift deine speckige Hand nach dem Band, das sie um den Hals trägt. Ihr missbilligender Blick gebietet dir Einhalt, und du beugst dich vor, um ihr einen Kuss zu geben. Ihr Lächeln ist wie Sonnenschein an einem Winternachmittag. Du scheinst eine Ewigkeit in ihren Armen zu verbringen. Du klatschst in die Hände und singst dazu »Backe, backe Kuchen«, und als Mutter dich lobt, überlege ich mir, was wohl passieren würde, wenn ein Funke des Feuers deinen Unterrock erfassen würde. Ich stelle mir vor, wie deine Kleider Feuer fangen, wie deine roten Haare in Flammen stehen und Mutter mich in ihrem Schreck an die Brust drückt.

Es klopft an der Tür. Ellen, ein wenig außer Atem vom Treppensteigen, hält Mutter ein Tablett mit einer Karte hin. Mutter seufzt und greift nach der Karte. Sie liest, dann legt sie die Karte auf das Tablett zurück und sagt Ellen, dass sie gleich unten sein wird. Sie hebt dich von ihrem Schoß und folgt Ellen ins Treppenhaus.

Ich starre ihr nach. Du krabbelst auf mich zu, und deine Hand greift nach meiner Schuhschnalle. Blitzschnell ziehe ich den Fuß zurück und klemme deine Finger unter der Sohle ein. Dein Geheul drückt aus, was ich empfinde. Ich zähle bis fünf, ehe ich den Fuß hebe. Dann bücke ich mich, hebe dich hoch und trage dich zu dem Sessel, in dem Mutter gesessen hat. Ich nehme dich auf den Schoß und schaukle dich hin und her, bis das leise Wiegenlied deines Atems mir verrät, dass du eingeschlafen bist.

*

Es ist meine Halbschwester Stella, die mir zum ersten Mal ein Stück Kreide in die Hand drückt. Sie und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Ich greife in ihre Tasche und ziehe das Päckchen hervor, von dem ich wusste, dass es dort ist. Es ist in braunes Papier eingeschlagen, das knittert, als ich es in den Händen drehe. Drinnen sind sechs bunte Finger, kurz und dick. Stella nimmt eine Tafel, die sie unter ihrem Arm versteckt hat, und malt darauf. Ich staune über die gewellte Linie, die vor meinen Augen entsteht, und greife nach der Kreide, um es selbst auszuprobieren. Den ganzen Vormittag bin ich in meine neue Beschäftigung vertieft. Obwohl meine Hände ungeschickt sind, mache ich unverdrossen weiter, bis die ganze Tafel voll ist. Es fasziniert mich, wie meine Striche sich kreuzen und vereinigen und wie sich dazwischen kleine Dreiecke, Rauten und Rechtecke öffnen. Als ich fertig bin, lehne ich mich zurück und betrachte mein Werk. Ich habe das matte Schwarz der Tafel in einen Regenbogen von Farben verwandelt, einen Hagel von Formen, die unter meinen Blicken umherspringen. Ich bin so stolz auf das, was ich geschaffen habe, dass ich die Tafel verstecke. Ich will meine Entdeckung mit niemandem teilen.

*

Wir stehen in der Diele, gestiefelt und gespornt für unseren Spaziergang. Auf unsere Bitte hin hebt Ellen uns auf den Stuhl, damit wir uns im Spiegel anschauen können. Unsere Gesichter sind ungenaue Kopien voneinander, als ob der Maler versucht hätte, die gleiche Person aus verschiedenen Blickwinkeln einzufangen. Dein Gesicht ist hübscher als meines, mit feineren Zügen, deine Augen ein Wechselspiel quicklebendiger Lichter. Du bist meine natürliche Verbündete in meinem Umgang mit der Welt. Ich liebe es, wie du mich beobachtest, um von mir zu lernen, was du selbst noch nicht fertigbringst. Was ich noch nicht sehe, ist die Frustration, der brennende Wunsch, mich einzuholen und zu Fall zu bringen, der einen dunklen Schatten über deine Bewunderung wirft.

*

»Wen hast du lieber, Mutter oder Vater?« Deine Frage kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Ich verharre mit dem Krug voll warmem Wasser in der Hand und sehe dich an. Du kniest auf der Badematte, deine Haut glänzt rosig vom Dampf. Die Spitzen deiner Haare sind feucht, und du hast dir ein Handtuch um die Schultern gelegt. Ich bin verblüfft von der Kühnheit deiner Frage. Langsam lasse ich das Wasser aus dem Krug in die Wanne fließen.

»Mutter.« Ich lehne mich zurück in die Wärme.

Du denkst über meine Antwort nach, während du die Feuchtigkeit aus deinen Haaren rubbelst.

»Ich mag Vater lieber.«

»Vater?« Ich setze mich rasch auf. »Wie kannst du nur Vater lieber haben? Er ist immer so schwer zufriedenzustellen.«

»Wenigstens weiß man bei ihm, woran man ist.« Du fährst herum und siehst mir direkt in die Augen. Ich spüre, dass dir dieses Streitgespräch Spaß macht.

»Aber Mutter ist …« Ich suche nach dem rechten Wort. Ich denke an die geschwungene Linie ihres Halses, wenn sie einen Raum betritt, und daran, wie die Atmosphäre sich verändert, wenn sie sich an den Esstisch setzt.

»Ist was?« Dein Blick fordert mich jetzt heraus.

»Schön.« Ich spreche das Wort ruhig aus.

»Was zählt das schon?« Du gibst dir keine Mühe, deine Verachtung zu verbergen. »Mutter weiß weniger als Vater, sie liest nicht so viel. Bei Vater weiß man wenigstens, dass er sich nicht mehr umstimmen lässt, wenn er sich einmal entschieden hat.«

Ich will meine Position verteidigen, will zurückschlagen und ins Feld führen, wie eigensüchtig Vater ist. Ich will mit Mutters Güte kontern, mit ihrem unerschütterlichen Pflichtgefühl, ihrer Fähigkeit, wieder für Ordnung zu sorgen, wenn alles im Chaos zu versinken droht. Stattdessen starre ich stumm ins Wasser. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass du lächelst.

»Nun ja, wir müssen uns ja nicht darüber streiten, wen wir lieber haben.« In deiner Siegesgewissheit schlägst du jetzt einen versöhnlichen Ton an.

Ich steige aus der Wanne und hülle mich in ein Handtuch. Wie so oft hat unser Streit mich unglücklich gemacht. Ich presse die Stirn an die Fensterscheibe und sehe zu, wie die Äste der Bäume krakelige Muster an den Himmel malen. Ich mag dieses Erforschen unserer Gefühle nicht, das Abwägen von Mutters Verdiensten und Vaters Fehlern, als ob die Antwort auf unser Leben nur eine Rechenübung wäre. Nicht zum ersten Mal macht mir der Gedanke Angst, wohin dein scharfer Verstand noch führen wird.

*

Ich möchte die Atmosphäre jener Tage vermitteln. Vaters beherrschende Präsenz, das Geräusch seiner Schritte im Arbeitszimmer über uns, sein lautstarkes, hartnäckiges Stöhnen. Mutter mit Papieren beschäftigt an ihrem Schreibtisch, gedankenverloren, wie entrückt. Ich vergegenwärtige mir die Szene, als ob es ein Gemälde wäre. Die Farben sind dunkel – Schwarz, Grau, Rotbraun, Weinrot – mit karminroten Akzenten vom Feuer. Am oberen Bildrand sind Tupfer von silberfarbenem Himmel. Die Kinder knien im Vordergrund. Mutter, Vater, unsere Halbbrüder George und Gerald stehen im Halbkreis hinter uns, ihre Gestalten monumental und einengend. Obwohl unsere Gesichter undeutlich sind, kann man unsere Umrisse ausmachen. Thobys Arm ist über meinen hinweg ausgestreckt, vielleicht, um nach einem Spielzeug zu greifen, einer Garnrolle oder einer Holzeisenbahn. Laura versteckt sich hinter Thoby, Stella hat den Arm schützend um sie gelegt. Adrian, noch ein Baby, liegt schlafend in seinem Bettchen. Du bist im Zentrum des Bildes. Du scheinst mit einer anderen Palette gemalt zu sein. Dein Haar ist vom Rot des Feuers durchwirkt, dein Kleid mit dem Silber des Himmels gestreift. Du stichst aus der düsteren Monotonie des übrigen Bildes hervor. Ich kann nicht sagen, ob dir diese Sonderstellung aufgezwungen wurde oder ob sie etwas ist, was du dir selbst ausgesucht hast.

*

»Pass doch bitte auf, Vanessa!« Mutters Rüffel reißt mich aus meinen Tagträumen, und ich gebe mir Mühe, mich auf ihren Vortrag zu konzentrieren. Sie erteilt uns Geschichtsunterricht. Ihr Rücken ist gerade wie ein Stock, und sie hat die Hände sittsam im Schoß gefaltet. Auch das ist Teil unseres Unterrichts. Sie will, dass wir lernen, jederzeit beherrscht und aufmerksam zu sein.

Meine Gedanken gleiten über die Liste von Namen hinweg, die sie uns laut vorliest. Am oberen Rand der aufgeschlagenen Seite ist ein Bild von einer Krone, und ohne es zu wollen, verliere ich mich in ihren filigranen, zinnenartigen Ornamenten.

»Vanessa! Ich sage es dir jetzt schon zum zweiten Mal! Du stehst jetzt bitte auf und sagst die Namen der englischen Könige und Königinnen auf, fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge!«

Ich springe von meinem Stuhl auf. Dein Blick ist auf mich geheftet, und ich spüre deinen intensiven Wunsch, dass mein Gedächtnis mich nicht im Stich lässt. Ich stammle die Namen von William und Henry und Stephen, dann gerate ich ins Stocken und verstumme. Bevor Mutter mich schelten kann, rettest du mich aus der Verlegenheit.

»Bitte, ich habe eine Frage.« Wir sehen beide Mutter an. Sie nickt.

»Stimmt es, dass Elisabeth Tudor die größte Königin war, die England je gekannt hat? War sie wirklich eine – unübertreffliche Monarchin?«

Mutter lächelt über deine gewählte Ausdrucksweise, und ich sinke auf meinen Stuhl zurück, entmutigt und zugleich erleichtert. Du hast die Erlaubnis, fortzufahren, und in deinen Augen liegt ein triumphierender Glanz. Ich weiß, dass dich jetzt nichts mehr aufhalten wird.

»Glaubst du, dass sie deswegen so viel erreicht hat, weil sie eine Frau war? Ich meine, es stimmt doch, dass sie nie geheiratet hat, nicht wahr? Ich nehme an, dass es keinen König gab, der gut genug für sie war. Wenn sie geheiratet hätte, wäre sie nur mit Kinderkriegen beschäftigt gewesen und hätte keine Zeit mehr für ihre Staatsgeschäfte gehabt. Die Menschen haben sie ›Gloriana‹ genannt, und sie hatte ihr eigenes Motto.«

»›Semper eadem‹!« Vater steht in der Tür und spendet dir Beifall für deinen Vortrag. Er hat das Buch, mit dem er uns Mathematik beibringt, unter den Arm geklemmt. »›Immer dieselbe.‹ Das war das Motto, das sie auf ihr Grabmal gravieren ließ. Ihr seid also bei Elisabeth, ja? Der ›jungfräulichen Königin‹. In diesem Fall solltest du vielleicht mit mir kommen, und dann schauen wir mal, was wir in meiner Bibliothek für dich finden können.«

Du rutschst von deinem Stuhl herunter und ergreifst die Hand, die Vater dir hinhält. Ich bemerke deinen beschwingten Gang, als du ihn aus dem Zimmer begleitest. Die Tür schließt sich hinter euch, und ich wende meine Aufmerksamkeit wieder Mutter zu. Ich versuche, ihr Seufzen zu überhören, als sie sich zum wiederholten Mal daranmacht, die Namensliste vorzulesen.

*

Ich blättere im Fotoalbum der Familie und halte inne bei einem Portrait von Laura, Vaters Tochter aus erster Ehe. Sie ist neun oder zehn Jahre alt, die Ringellocken fallen ihr über die Schultern. Ihr Gesicht ist halb von der Kamera abgewandt, und sie hält eine kleine Puppe in den Armen. Ihre Miene ist unmöglich zu deuten.

Ich erinnere mich, dass du dich nie über Laura lustig gemacht hast. Einmal, als Thoby ihr Stottern zu imitieren versuchte und so tat, als würde er sein Essen ins Feuer werfen, warst du so wütend, dass du ihm eine Ohrfeige gegeben hast. Er drehte sich ungläubig zu dir um, doch die Empörung in deinem Gesicht war echt.

An dem Tag, als Laura weggeschickt wurde, bist du in unserem Zimmer geblieben. Es war einer deiner »verfluchten« Tage, und als ich nach dir sehen ging, um zu fragen, ob du etwas brauchst, fand ich dich mit dem Gesicht im Kopfkissen vergraben. Als ich auf Zehenspitzen auf das Bett zutrat, blicktest du zu mir auf.

»Haben sie sie in ein Irrenhaus geschickt?«

Ich wusste die Antwort ebenso wenig wie du, doch ich schüttelte den Kopf.

»Wie konnten sie nur!«

In diesem Moment sah ich den Schmerz in deinen Augen. Als ich den Arm um dich legte, war es meine eigene Angst so sehr wie deine, vor der ich Schutz suchte.

*

Wir liegen in unseren Betten und blicken in die Dunkelheit. Obwohl wir immer darum betteln, dass die Vorhänge einen Spalt offen bleiben, sind sie fest zugezogen, damit es nur ja nicht zieht. Ich schließe die Augen, um das Mondlicht heraufzubeschwören, und lausche auf Mutters Schritte auf der Treppe. Heute Abend hat sie Gäste, und wir haben ihr beim Ankleiden geholfen. Ich durfte ihr die Perlenkette um den Hals legen, und sie hat versprochen, dass sie heraufkommen wird, um uns einen Gutenachtkuss zu geben. Ich stelle mir vor, wie sie am Tisch sitzt und die Suppenteller herumreicht. Wenn das Abendessen ein Erfolg ist, wird sie uns von ihren Mühen erzählen. Sie wird den nervösen jungen Mann beschreiben, den man geschickt ins Gespräch einbinden musste, und die Frau, deren Krankheitsgeschichten abgekürzt werden mussten, um die anderen Gäste nicht zu beunruhigen. Sie wird uns diese Dinge erzählen, nicht zu unserer Belustigung, sondern weil sie möchte, dass wir aus dem Beispiel Nutzen ziehen. Wir müssen lernen, so wird sie uns mit einem bedächtigen Kopfnicken erinnern, dass die Gastgeberin ihren Platz am Tisch nicht verlassen darf, bis sich alle um sie herum entspannt haben. Ihre eigenen Wünsche – und die ihrer Töchter – müssen den Bedürfnissen der anderen untergeordnet werden.

Die Dunkelheit ist so intensiv, dass sie wie belebt scheint. Ich denke an den silbernen Leuchter, der die um den Tisch Sitzenden in einen Kreis aus Licht zieht. Eine Bodendiele knarrt, und ich drehe mich zu dem Geräusch um.

»Mutter?«, flüstere ich.

Deine Hand ist auf meinem Arm. In meinen Grübeleien hatte ich dich ganz vergessen. Ich schlage die Bettdecke zurück und rücke ein Stück, um dir Platz zu machen. Wir liegen Schulter an Schulter, trösten einander durch unsere Gegenwart. Du räusperst dich und beginnst.

»Mrs Dilke«, sagst du mit deiner Erzählstimme, »war höchst überrascht, als sie eines Morgens feststellte, dass ihrer Familie die Eier ausgegangen waren.« Ich sinke auf mein Kopfkissen zurück und lasse den Zauber deiner Worte wirken. Bald schon habe ich die Dunkelheit und Mutters gebrochene Versprechen vergessen. Ich bin in deiner Fantasiewelt gefangen. Ich schlafe ein und träume von Kobolden und goldenen Hühnern und Frühstückseiern, die munter in der Pfanne brutzeln.

*

»Liest sie sie?«

Ich stehe an dem Fenster, durch das wir vom Wintergarten, wo wir arbeiten, ins Wohnzimmer sehen können. Mutter sitzt in ihrem Sessel, die neueste Ausgabe unserer Zeitung liegt auf dem Tisch neben ihr. Sie hat einen Brief in der Hand, und ich sehe an ihren Lippenbewegungen, dass sie Vater Passagen daraus vorliest. Er sitzt im Sessel neben ihr und scheint in sein Buch vertieft zu sein. Du kauerst neben mir auf dem Boden, deine Hände zupfen nervös an einem Kissen. Deine Aufregung überrascht mich. Die Zeitung ist etwas, was wir zum Spaß zusammengestellt haben. Ich spähe durchs Fenster.

»Sie hat den Brief gelesen, jetzt steckt sie ihn in den Umschlag zurück.«

»Und hat sie nach der Zeitung gegriffen?«

Ich beobachte Mutter. Sie hat den Kopf an die Sessellehne gelegt und die Augen geschlossen. Ich beobachte sie einige Augenblicke lang regungslos. In deiner Verzweiflung schlägst du auf das Kissen ein. Ich kann deine Unruhe nicht länger ertragen.

»Ja«, lüge ich. »Sie schlägt sie gerade auf.«

»Kannst du sehen, was sie liest? Ist es meine Geschichte über den Teich? Bringt es sie zum Lachen? Was macht sie für ein Gesicht?«

Ich drehe mich wieder zum Fenster um. Mutter lehnt immer noch mit dem Kopf am Sessel. Ich sehe, wie sie sich aufrafft, die Zeitung nimmt, einen Blick auf die Schlagzeile wirft und sie ungeöffnet in ihren Schoß fallen lässt. Ich kann dir nicht sagen, was ich sehe.

»Sie ist begeistert«, sage ich. »Sie hat gleich deine Geschichte aufgeschlagen, und jetzt lacht sie sich kaputt.« Ich ziehe den Vorhang mit einem Ruck vors Fenster und wende mich ab.

Du strahlst, als ob das, was ich dir gesagt habe, die wichtigste Sache der Welt wäre.

*

Es ist unser Ritual. Du setzt dich auf den Badezimmerschemel, ein Handtuch lose um die Schultern gelegt. Ich wähle Maiglöckchen und Rosenwasser vom Regal und stelle mich hinter dich. Dann gebe ich etwas Rosenwasser in meinen Handteller und warte einen Moment, um es anzuwärmen. Deine Schultern sind glatt und zart unter meinen Fingern. Ich arbeite mich mit beiden Händen deinen Rücken hinunter und sehe zu, wie meine Berührung deine Haut in wellenförmige Bewegungen versetzt. Du lehnst den Kopf an meine Brust, und als ich nach unten schaue, sehe ich die geschwungenen Wimpern über deiner Wange. Ich knete das Fleisch deiner Arme, als ob es Teig wäre.

»Nun sag schon«, dränge ich sanft. »Wie geht die Geschichte weiter?«

*

Der Garten ist durch Hecken in eine Folge von Blumenbeeten und Rasenflächen aufgeteilt. Ein Taschenparadies, nennt Vater ihn. Wir sind auf der Terrasse und spielen Cricket. Ich bin mit Schlagen an der Reihe. Du wirfst den Ball in hohem Bogen, und während ich darauf warte, dass er sich zu mir herabsenkt, verlässt du plötzlich deinen Posten, fängst an zu laufen, rufst Thoby und Adrian zu, dass sie dir folgen sollen. Ich stehe regungslos da und beobachte den Ball, doch dann renne ich auch los, angetrieben von dem Flackern in deinen Augen. Aufgeregt und außer Atem erreichen wir das Dickicht von Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern am Ende des Gemüsebeets. Jetzt erst höre ich Vaters Stimme. Du legst den Finger an die Lippen, mahnst uns, ja nicht zu antworten. Du marschierst auf den alten Brunnen zu und deklamierst mit lauter Stimme ein Gedicht, um ihn zu übertönen. Wir folgen dir wie brave Soldaten. Wir haben fast das bröckelnde Steinbecken erreicht, als Vater uns einholt. Er fragt dich zuerst. Du blickst ihm unverwandt in die Augen und erklärst, du hättest ihn nicht gehört. Deine Selbstsicherheit verblüfft mich. Dann drehst du dich zu uns um, und wir lesen in deinem Blick die unmissverständliche Aufforderung, zu lügen. Thoby, der die Augen nie von dir abwendet, schüttelt den Kopf, als Vater ihn fragt, und wird mit deinem Lächeln belohnt. Adrian, der nur froh ist, in das Spiel einbezogen zu sein, kichert und weigert sich zu reden. So muss ich schließlich die volle Wucht von Vaters Zorn über mich ergehen lassen.

»Habt ihr mich nicht gehört?« Vaters Wangen sind gerötet von der Anstrengung, uns quer durch den Garten nachzulaufen. Ein Gewitter dräut in seinen Augen. Du siehst mich einen Moment lang eindringlich an. Ich starre auf den Rasen.

»Doch, Vater«, beginne ich, »wir haben dich gehört. Es tut uns sehr leid, dass wir dir nicht gehorcht haben.«

Der Blick, den du mir zuwirfst, ist voller Verachtung.

*

Du sitzt auf meinem Bett, meine Amethysthalskette um die Finger gewickelt. Du hältst die Steine ans Licht.

»Der hier«, sagst du, als ob es die Perlen eines Rosenkranzes wären, »ist für Mutter.« Mein Blick heftet sich auf das violette Funkeln des Steins. »Mutter, die die schöne Nessa mehr liebt, als sie zu sagen die Zeit hat.« Deine Worte treffen ins Schwarze, und ich greife nach der Halskette. Du ziehst sie schnell weg und setzt ungerührt deine Litanei fort. »Nessa, die Großzügige, Nessa, die Brave. Wenn Mutter bloß nicht so beschäftigt wäre.« Dein Ton ist verschlagen, einschmeichelnd, boshaft. »Wollen wir sehen, wer unsere Schwester noch liebt?«

Du lässt die Perlen baumeln, und deine Stimme wird zu einem verführerischen Murmeln.

»Ah, wen haben wir denn hier? Ein armes, verwaistes Zicklein, das ganz erbärmlich nach seiner Delfinmutter schreit. Eins, das sich wünscht, Ness würde nicht gar so viel schimpfen; eins, das sich wünscht, Ness würde aufhören zu zeichnen und ihre wunderschönen Arme um es legen und mit ihm kuscheln.«

Ich weiß, was du vorhast, und versuche wieder, die Halskette zu schnappen. Du springst vom Bett und rennst zum Fenster. Bevor ich irgendetwas sagen kann, bist du auf die Fensterbank geklettert. Die Perlen schwingen in deiner Hand.

»Ziegen können gut klettern, vergiss das nicht. Und springen.«

Ich sehe, wie du die Entfernung zum Stuhl abschätzt, und stürze zum Fenster, um dich aufzuhalten. Du lachst, als ich dich um die Taille fasse. Dein Gewicht zieht uns beide zu Boden. Du umfasst meine Handgelenke und lässt deinen Kopf auf meine Brust fallen. Ich spüre, wie deine Lippen sich an meine Wange schmiegen, aber ich bin nicht in der Stimmung, dich zu hätscheln wie ein Baby. Aalgleich winde ich mich unter dir heraus, bis ich auf dir liege, und klemme dich mit meiner Schulter ein. Dann packe ich deine Faust und entwinde dir die Halskette.

Du lässt dir eine Woche Zeit mit deiner Rache. Wir haben einen Spaziergang in Kensington Gardens gemacht und sind in Hochstimmung, weil eine alte Frau, die am Eingang des Parks sitzt, uns einen Ballon geschenkt hat. Als wir um die Ecke in die Hyde Park Gate biegen, debattieren wir, ob wir Mutter von dem Geschenk erzählen sollen oder nicht. Deine Liste von Gründen dagegen ist überzeugend, und als wir unsere Mäntel in der Diele aufhängen, willige ich ein, den Ballon in der Kiste zu verstecken. Wir nehmen mehrere Teppiche heraus, um Platz für den Ballon zu schaffen, und als Mutter sie später in unserem Zimmer findet, fühle ich mich verpflichtet zu beichten.

»Ist das wahr, Virginia?« Mutter hasst Unaufrichtigkeit, und ihr Ton ist streng. Du funkelst mich an, bevor du antwortest.

»Was du vor dir siehst, Mutter«, sagst du mit einem boshaften Glitzern in den Augen, »sind ein Teufel und eine Heilige!« Du machst eine spielerische Verbeugung und deutest dann auf mich. Zu meinem Erstaunen lacht Mutter, anstatt dich zu schelten. An diesem Abend wird dein Spruch Vater weitererzählt, der vor Begeisterung über deinen Witz in die Hände klatscht. Bald nennt er mich »Heilige« und zwinkert dir dabei zu. George, Gerald und sogar Thoby stimmen in die Hänselei ein. Ich fühle mich durch dein Etikett eingeschnürt, weiß aber nicht, wie ich es dir heimzahlen soll. Auf den Gedanken, dass du dann ja ein Teufel sein müsstest, scheint niemand zu kommen.

*

Es ist die erste Juliwoche. Die Schrankkoffer stehen fertig gepackt in der Diele. Wir drängen uns in die Kutsche, die uns zum Bahnhof bringen wird, beladen mit Büchern, Schaufeln, Schmetterlingsnetzen, Cricketschlägern, Buntstiftkästen, Strohhüten. Ich sitze dicht ans Fenster gepresst. Vor dem strahlend blauen Himmel schwirren Schwalben hin und her und auf und ab wie wild gewordene Weberschiffchen. Den ganzen Winter lang haben wir auf diesen Moment gewartet.

Im Zugabteil reden alle durcheinander. Wir zählen die Stationen und recken die Hälse, um einen Blick auf das Meer zu erhaschen. Vater legt seine Bücher weg und fasst Mutters Hand.

Während der Ferien in St Ives halten wir uns nicht an unseren strengen Londoner Tagesablauf. Das Kommen und Gehen der Gäste wird von den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge bestimmt und nicht von den unveränderlichen Essens- und Besuchszeiten, die zu Hause unseren Alltag bestimmen. Sogar Vater scheint von der unbarmherzigen Last der Arbeit befreit, die ihn in London bedrückt, und findet Zeit für Spaziergänge, Ausflüge und Spiele. Wir genießen eine nie dagewesene Freiheit, beinahe nach Belieben im Garten und am nahen Strand umherzustreifen. Das Haus ist hell und luftig, die Zimmer entfalten sich eines aus dem anderen wie Origami-Schachteln. Mutter schafft es irgendwie, all die verstreuten Aktivitäten in eine Einheit zu fügen.

Hier erwache ich zum Leben. Nachdem ich das ganze Jahr über eingesperrt war wie Persephone, kommt es mir nun vor, als wäre mein Lohn für das Opfer, für das Fehlen eines Horizonts, eine plötzliche Lichttaufe. Wie eine ausgehungerte Gefangene nehme ich es begierig in mich auf. Den ganzen Sommer lang versuche ich das Licht einzufangen, es zu verwahren, es in meinen Skizzen festzuhalten, sodass ich es nach London mitnehmen und mich in den tristen Wintermonaten davon nähren kann. In St Ives habe ich die Freiheit, von morgens bis abends zu zeichnen und zu malen. Hier mache ich meine ersten ernsthaften Übungen. Stella führt meine Hand, während ich immer neue Formen entdecke, um die Dunkelheit auszufüllen.

*

Thoby sieht lächerlich aus in seinem Anzug, als ob er einen Erwachsenen zu imitieren versuchte. Mutter steckt ihm ein sauberes Taschentuch in die Brusttasche und zieht seinen Kragen gerade. Dann winkt sie uns herbei. Wir schütteln ihm die Hand, verlegen und unbeholfen. Vater erscheint am oberen Treppenabsatz und gibt Thoby noch eine letzte Ermahnung mit auf den Weg. Wir sehen zu, wie er in der Kutsche verschwindet, und ich spüre, wie deine Finger sich um meine schließen. Erst allmählich wird uns bewusst, dass unser geliebter Bruder sehr lange fort sein wird.

Hatten wir den Wunsch, Thoby auf das Internat zu folgen? Eine schwierige Frage. Ein Teil von mir sehnte sich danach, aus dem dunklen Gefängnis des Hauses auszubrechen und das Leben auf eigene Faust zu entdecken, während ein anderer Teil davor zurückschreckte und nicht auf die vertraute Schablone verzichten wollte. Ohne Zweifel hat sein Weggang uns noch fester in unserem Pakt zusammengeschmiedet. Wir wurden Spiegel voneinander, während unsere Unterrichtsstunden und Spaziergänge die Konturen eines Tages bildeten, in dem wir über weite Strecken auf uns selbst angewiesen waren. Wir brachten Stunden allein in dem kleinen Wintergarten zu, wo du aus Büchern vorgelesen hast, während ich zeichnete, lagen des Nachts stundenlang mit offenen Augen in unseren zusammengerückten Betten, mit deinen Geschichten als einzigem Lichtschimmer in der unablässigen Dunkelheit. Bis auf den heutigen Tag ist es deine Stimme und nicht meine eigene, die ich höre, wenn ich lese. Dein Tonfall moduliert die Gedanken, die in meinem Kopf rotieren, wenn ich in den Schlaf sinke.

Es lag eine Arroganz in unserer Komplizenschaft. Wir hatten keine äußeren Bezugspunkte außer uns selbst, keine Instanz, die uns den Weg gewiesen, die unseren Fantasien und unseren Selbsttäuschungen einen Riegel vorgeschoben hätte. Wir kannten keine Gnade mit den Fehlern anderer. Gründlich umgearbeitet in der Mühle deiner Darstellungskunst, wurden die Schwächen und Marotten der Menschen um uns herum zu Stützen, mit denen wir unsere schwankenden Selbstbilder absicherten.

Du warst diejenige mit den Worten. Du warst diejenige, die es verstand, ein Ereignis so zu beschreiben, dass sein Wesenskern zum Vorschein kam. Ich habe nicht dein Talent. Wenn du hier wärst, wüsstest du, wie diese Geschichte zu erzählen wäre. Du würdest einen Weg finden, zur Wahrheit vorzudringen und das Gefundene in Worte von solcher Poesie zu fassen, dass sie das Herz zum Singen brächten, auch wenn es dabei weinte.

*

Ostern. Wir machen unseren gewohnten Spaziergang im Park und bleiben stehen, um die Krokusse zu bewundern, die wie Lava aus der winterbraunen Kruste der Blumenbeete hervorbrechen. Auf dem Weg am Teich kommt uns Mrs Redgrave in ihrem Rollstuhl entgegen. Sie sieht aus, sagst du, wie ein schlecht konserviertes Museumsstück. Als wir die Halle betreten, nickt uns Miss Mills von ihrem Pult aus zu. Ihr Kruzifix funkelt vor dem Schiefergrau ihres Kleids. Die übrigen Mädchen versammeln sich, und Miss Mills bittet um unsere Aufmerksamkeit.

»Wer kann mir sagen, was für ein Tag heute ist?« Es liegt ein banger Ton in ihrer Stimme, ein Flehen darum, angehört und gemocht zu werden, das dich auf die Palme bringt.

Du murmelst eine halblaute Bemerkung. Julia Martin tritt vor.

»Bitte schön, Miss Mills, es ist Karfreitag.«

Miss Mills strahlt und richtet den Blick zur Decke, als ob sie mit einer höheren Macht kommunizierte.

»Genau. Der Tag, an dem unser Herrgott am Kreuz starb. Der Gute Freitag, wie wir auch sagen.«

»Gut?« Ich höre dich verächtlich schnauben. Du malst mit dem Zeh ein Fragezeichen in den Staub.

»Wer redet da?« Als sie merkt, dass du es bist, wirkt Miss Mills wie eine geplagte Kapitänin, die aus Erfahrung weiß, dass ihr ein schwieriges Gefecht bevorsteht. »Was gibt es, Virginia?«

Ihre Lippen sind in einem Ausdruck fester Entschlossenheit zusammengepresst. Irgendetwas in ihrer Miene weckt deinen Sinn fürs Lächerliche, und du stopfst dir den Ärmelaufschlag in den Mund, um ein Lachen zu unterdrücken. Im nächsten Moment hast du mich auch angesteckt, und meine Schultern zucken, als ich meine Erheiterung zu verbergen suche. Wir stehen Seite an Seite, die Köpfe gesenkt, verbündet gegen die Absurdität der Welt.

*

Wir wurden zu Damen erzogen. Wie hast du es einmal formuliert? Wir lernten, den Engel der Tugend zu verehren, dessen Selbstlosigkeit so groß war, dass er keine eigenen Bedürfnisse hatte. Unablässig wurde uns sein Beispiel vor Augen geführt, als unser Ziel und unser ständiger Ansporn. Er beschämte uns, wenn es uns nicht gelang, ihm nachzueifern, er stand allen unseren eigenen Bestrebungen im Weg. Weshalb es kaum verwunderlich ist, dass du ihn ermordet hast, mit einem Stich deiner Federspitze in seine makellose, unmögliche Brust.

*

Es ist vier Uhr. Ich bleibe an der Tür zum Salon stehen und ziehe meinen Rock glatt. Vater blickt mit finsterer Miene auf, als ich eintrete. Ich bemerke einen Farbfleck auf meiner Hand und verstecke sie hinter dem Rücken, ehe ich mich neben Mutter auf die Couch setze. Ein Klopfen an der Tür kündigt den ersten Gast an. Wir beginnen unsere gewohnte Routine.

Wir sind mechanische Figuren, du und ich, geführt von einem unsichtbaren Puppenspieler. Wir hören zu und beobachten, sagen nur gerade genug, um sicherzustellen, dass der Ball der Konversation unablässig über den Tisch hin und her gespielt wird. Wir sind seine widerwilligen Wächterinnen, verpflichtet, ihn ständig in Bewegung zu halten und jeden Impuls zu unterdrücken, ihn weit aus dem Feld hinauszuschlagen oder auch nur einen Moment lang ruhen zu lassen. Wir müssen ihn der schüchternen jungen Frau in der Ecke zuspielen, mit genau abgemessenem Schlag, sodass er sanft genug landet und sie ermutigt wird, selbst den Schläger zu heben und am Spiel teilzunehmen. Wir müssen aufpassen, dass unsere Tanten den Ball nicht an sich reißen, um ihn sich in konspirativem Einvernehmen gegenseitig zuzuspielen, und irgendwie verhindern, dass die jungen Männer, die bei Vater sitzen, ihn mit Beschlag belegen, um ihre Bildung zu demonstrieren.

Du bist besser darin als ich. Du entwickelst dich zu einer Meisterin der Verstellung. Wenn ich dir zuhöre, verblüfft es mich immer wieder, wie du deine Spitzen mit einem Gewebe von solchem Liebreiz verhüllst, dass dein Gesprächspartner hinterher nicht weiß, ob du ihm ein Kompliment machen oder ihn beleidigen wolltest. Ich verfüge nicht über deine Raffinesse und dein Geschick.

Später hast du festgehalten, welchen Einfluss diese Schule des Teetischs auf dein Schreiben hatte, sodass du nie das Gefühl hattest, deiner Kreativität freien Lauf lassen zu können. Und dennoch – dir standen die Worte zur Verfügung, und du hast einen Weg gefunden, zu überleben. Für mich war es anders. Ich war gezwungen, genau in dem Bereich meiner Persönlichkeit zu fischen, wo ich mich am unbehaglichsten fühlte. Immer wieder gingen mir die Worte aus, und dann irrte ich in verbotenes Terrain ab, wo ich mich der Kritik aussetzte, oder strandete auf den Sandbänken einer schier endlosen Pause. Mehr und mehr tat ich es Mutter gleich und wählte ihre stille Aufmerksamkeit als mein Kostüm für diese Nachmittage unserer Lehrzeit.

Wir lernten, auch wenn wir das Gelernte verachteten. Jung, ernsthaft und bestrebt zu gefallen, waren wir wie junge Vögel, die sich von den Großen abzuschauen versuchen, wie man fliegt. Gelegentlich erhaschten wir einen Blick auf die Drachenschwänze unseres Lebens, die hoch über uns in der Luft tanzten, und dann schlugen unsere Herzen schneller. Wir sehnten den Moment herbei, wo wir den Sprung wagen könnten, um ihnen nachzujagen, und klammerten uns doch an die Geborgenheit unseres Nests.

*

Du gehst am Ufer entlang und suchst nach Steinen, um deine Taschen zu füllen. Ich denke an dich an jenem Tag, wie du in den schnell dahinfließenden Fluss starrst, unter den noch unbelaubten Ästen der Bäume, die sich scharf vor dem gespenstischen Grau des Himmels abzeichnen. Ich versuche mir vorzustellen, was in deinem Kopf vorging. Hast du dich an mich erinnert, an Leonard, an die Kinder, als du deinen Stock am Ufer abgelegt hast und in das wirbelnde Wasser gestiegen bist, oder war dein einziger Gedanke, endlich dem zu entfliehen, was du nicht länger ertragen konntest?

Du siehst, selbst nach all den Jahren frage ich mich noch, ob du mich wirklich geliebt hast.