Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Encuentro

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Nuevo Ensayo

- Sprache: Spanisch

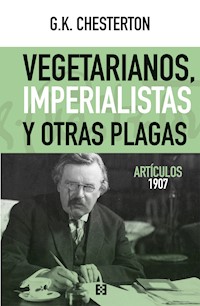

G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que fue jueves y creador del famoso detective Padre Brown, fue ante todo un periodista que escribió miles de artículos para distintos medios. Su colaboración más longeva —de 1905 hasta su muerte en 1936— fue en el semanario gráfico Illustrated London News. En sus artículos, que eran verdaderos ensayos, habló de sus contemporáneos con una visión que hoy sigue resultando fresca y reveladora. Ya escribiera de educación, prisiones, elecciones, moda, turismo, teatro, ritos sociales o historia, hizo siempre gala de un tono combativo, pero alegre y burlón. Apostó por el hombre común frente al experto; por la tradición y la costumbre arraigada frente a la moda caprichosa y pasajera; por la alegría de un mundo material que se nos dona y tiene un significado positivo frente al pesimismo filosófico que todo niega o duda. Realizado en colaboración con el Club Chesterton de la Universidad San Pablo CEU, el presente volumen es el segundo de esta serie donde el lector encontrará la misma genialidad, ironía, sentido común y vigor chestertonianos de siempre, desplegados a lo largo de textos donde, tratando asuntos cotidianos como el sufragio femenino o el vegetarianismo, indaga en la sociedad europea de su tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vegetarianos, imperialistas y otras plagas

Sociedad

Serie editorial a cargo de Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera

G. K. Chesterton

Vegetarianos, imperialistas y otras plagas

Artículos 1907

Traducción de Montserrat Gutiérrez Carreras

© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019

© De la edición e introducción: Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera

© De la traducción: Universidad CEU San Pablo

Traducción y notas a cargo de Montserrat Gutiérrez Carreras.

La traducción de la obra procede de la recopilación de G.K. Chesterton: Collected Works, vol. XXVII, Ignatius Press, 1990. Se han conservado las notas a pie de página de dicha edición, a las que se han añadido las de la traductora y los editores.

Este libro ha recibido una ayuda de Inditex para su traducción.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Colección Nuevo Ensayo, nº65

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

Impresión: TG-Madrid

ISBN Epub: 978-84-1339-347-6

Depósito Legal: M-650-2020

Printed in Spain

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607

www.edicionesencuentro.com

ÍNDICE GENERAL

Introducción

Artículos (1907)

Índice de nombres

Índice temático

Introducción

Con Vegetarianos, imperialistas y otras plagas continuamos la publicación de la enorme colección de artículos que Chesterton escribió para el semanario Illustrated London News, desde 1905 hasta 1936. En este volumen recogemos los cincuenta y un artículos que escribió en 1907; solo el número correspondiente al 16 de noviembre en Londres, aparecido el 30 de noviembre en los Estados Unidos, carecería de artículo suyo. Durante 1907, el prolífico periodista no alumbró ningún nuevo libro; su último libro publicado había sido Charles Dickens, un extraordinario ejercicio de crítica literaria que cautivó tanto a profesionales de las letras como T. S. Eliot o a grandes hombres, como T. Roosevelt1. Sin embargo, en 1907 se fraguaban dos de las obras más duraderas: El hombre que fue jueves, que se publicaría en 1908, y Ortodoxia, cuya gestación venía ya de antes, aunque vería la luz en 1909, como indicamos en el estudio introductorio de El fin de una época. Artículos (1905-1906).

El hecho de que en los artículos escritos para el Illustrated London News Chesterton pudiera abordar cualquier asunto, salvo temática política y religiosa, ha permitido que los artículos tengan un aire intemporal que les da una permanente actualidad, porque los temas que trata Chesterton son, normalmente, primigenios, esenciales, fundantes. Porque si Chesterton habla, por ejemplo, de Shakespeare o Milton, es para encontrar en ellos razones suficientes para adscribirles a una concepción religiosa subyacente que permeaba sus vidas y obras. Escribiendo de este modo no es que Chesterton se saltara las indicaciones de sus editores, que imaginamos deseaban evitar polémicas religiosas; es, más bien, que su visión de la realidad llegaba hasta los fundamentos de la misma y era incapaz de quedarse en los meros fenómenos epidérmicos de lo que veía o leía. En todo encontraba raíces profundas, fueran teológicas o históricas. Mucho antes de que los especialistas en historia formaran la disciplina de la historia de las mentalidades, Chesterton, de modo no programado, hacía ya algo parecido. Comprendía cómo pensaban y actuaban los hombres de cada época, y por eso era capaz de advertir, sin la aplicación de complicadas metodologías, dónde se producía una obra que se anticipaba a los tiempos, o dónde surgía otra que era el último fruto de una época cuya mentalidad ya había pasado.

Una de las cuestiones en las que más insiste Chesterton en estos artículos es en la defensa de las ceremonias, de los ritos, y de los símbolos. Determinados momentos, determinados lugares o determinadas funciones están revestidas de una importancia trascendental y, por ello, se hace necesaria una advertencia, una separación, un nuevo vestido…, algo que ayude a entender que nos hallamos ante una excepción, ante algo grande o misterioso. Toda la realidad sería para Chesterton, ya de por sí, un misterio, que remite a una voluntad más grande, idea que acabará más desarrollada en el inmortal capítulo IV de Ortodoxia pero, por otra parte, su insistencia en el valor de determinados gestos nos remite al movimiento litúrgico que se gestaba desde mediados del siglo XIX y que tuvo a principios de siglo XX un desarrollo extraordinario. No obstante, como reconocía Joseph Ratzinger2, sigue siendo algo difícil de entender para el hombre contemporáneo que determinados gestos, acciones, palabras puedan tener no solo un significado trascendente, sino indeleble. La lectura de Chesterton es, no cabe duda, una buena ayuda para acercarnos a este misterio.

En muchos de los artículos puede sorprendernos ver a un Chesterton pendenciero, casi con ganas de batirse o de llegar a los puños. En defensa de Chesterton hay que decir que cuesta mucho imaginárnoslo recurriendo a los puños, con su sobrepeso y su torpeza de movimientos. Pero su actitud derivaba del convencimiento de que hay cosas que merece la pena defender. En la mentalidad del hombre y la mujer de hoy, donde entendemos que hay cosas valiosas, la mera referencia a una actitud que implique la ocasional idea de la fuerza física es casi inconcebible. Pero lo interesante es que sigue habiendo necesidad de lucha; quizá la barrera de la defensa no esté hoy en la lucha física, pero sí en el concepto de riesgo, de tener mucho que perder y de arriesgar para conservar lo bueno y ofrecerlo. La comodidad, como han advertido tanto los revolucionarios de todo signo, como los ascetas y santos cristianos, se vuelve enemiga de lo verdaderamente humano, muchas veces. Por eso Chesterton cantaba las gestas militares y heroicas, las de hombres y mujeres que creían en las cosas, en su familia, en su libertad y en su pueblo y eran capaces de dar la vida para defenderlas y legarlas a sus hijos. Buen ejemplo de esto sería después la Inglaterra de 1939 y 1940 que se quedó sola en la defensa de la civilización europea frente a la barbarie nazi. También es verdad, por otra parte, que escribir antes de las dos guerras mundiales o escribir ahora supone una importante diferencia. Pero el principio es claro. Hay cosas que hay que defender: la vida, la libertad, la familia, la ley y el orden, la Constitución, el marco de convivencia o la libertad de decir que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Cosas que hace cincuenta años parecían evidentes y que, en una civilización que se derrumba, cuesta defender en público. Extraña censura la de nuestra sociedad en que no hay una oficina censora oficial, sino centenares de guardianes del miedo que, ante una frase, son capaces de hacer una cacería; la llamada al coraje y al riesgo en defensa de la libertad y de la verdad tienen hoy tanto valor como antaño.

A pesar de que no hay ningún artículo que se titule como este libro, Chesterton juega con estas dos ideas en el artículo «El simbolismo vacío» (1 de junio de 1907). Chesterton se revolvió tanto contra el imperialismo como contra el vegetarianismo de su época. Las razones de su oposición procedían de su mirada sacramental a la naturaleza, y al papel superior que al hombre le corresponde en ella, y de su pasión por lo local y limitado, ideas diametralmente opuestas a lo que es un imperio.

Nos atrevemos a afirmar que la pasión vegetariana, en gran medida, deriva de una búsqueda sincera —equivocada a nuestro juicio— de comunión con la naturaleza, de una necesidad de purificación, de un respeto antinatural frente a la naturaleza. Chesterton, por supuesto, nunca compartió las razones del vegetarianismo, y cuanto más elevadas eran estas, más le posicionaban en su contra. Pero aun así, si hubiera tenido que elegir entre vegetarianismo e imperialismo, algo a lo que nadie le obligaba, por supuesto, tenía bien clara la respuesta.

Pablo Gutiérrez Carreras

María Isabel Abradelo de Usera

Artículos (1907)

5 de enero, 1907

La manera correcta de hacer preguntas

El camarero modesto

Puede que sea un defecto subjetivo, pero me irrita la manera en que se hacen las preguntas en este mundo moderno. Digo la manera en que se hacen las preguntas. No tengo quejas de la manera en que se responden. Siempre es difícil determinar cuándo una pregunta merece la pena; y cuándo una pregunta es difícil siempre hay cabida para el error y la variedad. Quien preguntó primero «¿qué es el hombre?» pudo preguntarse algo que no sabía responder. Pero el otro filósofo (más moderno y osado) que preguntó: «¿Por qué es un ratón cuando da vueltas?» no formulaba una pregunta que no pudiera responder, sino una pregunta que no tiene respuesta. Hay una gran diferencia entre el misterio de lo incognoscible y el misterio de lo impensable. No hay respuesta cuando se pregunta: «¿qué fue primero, la gallina o el huevo?». Pero es que no hay respuesta posible cuando se pregunta: «¿qué fue primero, el triángulo isósceles o el caimán?». No se trata únicamente de que no hay respuesta, sino de que este tipo de preguntas no se pueden hacer. Y es mi triste sino (que confieso que no es demasiado triste) constatar que este es el tipo de preguntas del mundo moderno. Mientras las mentes prodigiosas declaran que no encuentran la respuesta, yo, en mi debilidad mental, me veo obligado a declarar que ni siquiera entiendo el problema. Se me pide que elija, no entre Tweedledum y Tweedledee, sino entre hokey-pokey y Abracadabra. No entiendo la naturaleza de la alternativa. No me cabe duda de que es por culpa de mis limitaciones intelectuales, como dije antes.

Esta dificultad en la comprensión de las preguntas se me ha hecho patente por casualidad, al ver este encabezado de un artículo en la sección religiosa de un periódico: «¿son válidas todas las religiones?». Uno se pregunta con asombro, pero, ¿cómo puede ser? Una religión afirma decir la verdad sobre la naturaleza del universo; ¿cómo puede ser que esto sea tan verdad de una como de otra, a menos que, naturalmente, todas sean falsas en todo? Es como preguntar a la gente: «¿los caballos del Derby son todos igual de seguros?». Todos los caballos pueden ser buenos, no faltaba más; pero si alguien afirma que todos son igual de buenos, es evidente que ha olvidado la razón por la que los caballos están ahí, ha olvidado cuál es la función de los caballos en el Derby. De la misma manera, el hombre que hacía esta pregunta en el periódico ha olvidado cuál es la función de la religión. Naturalmente que en este caso, como pasa siempre en nuestra época, el problema está en que la pregunta se ha formulado incorrectamente. Lo que probablemente quería decir este hombre era algo así: «¿hay en toda religión un elemento común que tenga valor para el hombre?» Esta es una pregunta sensata que se puede hacer y se puede preguntar. «¿No corresponde también al caballo la admiración que sentimos por el ganador de la carrera?» O quiere decir: «¿no es preferible tener una religión, la que sea, a no tener ninguna?» Se puede preguntar esto, igual que se puede preguntar: «¿No es verdad que el caballo que llegó último en la carrera corría más deprisa que un caballero de la City corriendo para coger el autobús?» Sin embargo, una pregunta formulada así no significa nada, porque prescinde del hecho de que cada religión, en cuanto a religión, profesa ser la verdadera. En resumen, ignora el hecho de que todo caballo de carreras, como tal, pretende ser capaz de ganar la carrera. Las preguntas formuladas así son inútiles y así es como se hacen las preguntas en la actualidad.

Estas preguntas están a la orden del día. Supongamos que me fijo en la política exterior. Resulta que no me preguntan si soy partidario de tal o cual movimiento europeo, si considero beneficioso para mi propio país el espíritu o la moral de tal nación o de tal religión. Lo que me preguntan a bocajarro es la cuestión absurda de si estoy a favor de una política pacifista o beligerante. Hay una serie de personas acaudaladas y muy respetables en este mundo con las que entablaría una guerra, no diré a cuchilladas, sino a navajazos con mi navaja, con una espadilla, con una aguja. Hay otro grupo de personas (me alegra decir que la mayoría) con los que mantendría no la paz, sino una cooperación y una camaradería apasionada. Desearía fomentar algunas causas y me encanta que promuevan tanto la destrucción de la Bastilla como la creación de la Entente Cordiale. Pero cuando la gente habla de política exterior, lo único que hacen es plantearse si hay que buscar la paz o una expansión militar. Me hacen pensar en dos sujetos caminando entre Euston y Victoria; uno siempre quiere girar a la izquierda, mientras que el otro siempre quiere girar a la derecha.

Supongamos ahora que me fijo en la política municipal. Doy por hecho que cuando las personas discrepan respecto al gobierno de una ciudad, también discreparán respecto al modelo de ciudad que quieren. En el municipio de Clapham (pienso yo) habrá naturalmente un partido que conciba Clapham dominada por campanarios de oro y altas torres plateadas y minaretes destellantes; y habrá otro partido que sueñe con un Clapham más tranquilo y más amplio, con cientos de apacibles granjas isabelinas y cálidas murallas isabelinas. Pero en vez de esto, cuando me encuentro entre los concejales de Clapham, los veo discutir sobre si se debe ahorrar o gastar dinero. Me parece una cuestión más apropiada para Colney Hatch3 que para Clapham. ¿Por qué demonios debe haber un partido a favor de gastar el dinero municipal y otro contrario a gastar el dinero municipal? ¿Por qué lo ahorran? ¿En qué lo gastan? De esto dependería mi voto si yo fuera un ciudadano patriótico de Clapham. Por ejemplo, si dedicaran el dinero a pagar a un conferenciante para que diera una conferencia semanal sobre la Evolución y las Ciencias Sociales, entonces sería partidario de ahorrar el dinero. Si por otra parte, se gastaran el dinero en una estatua ecuestre de proporciones colosales que representara el Espíritu de Clapham, decididamente estaría a favor del gasto. Si el dinero fuera para comprar pianos a los niños del colegio municipal, estaría a favor, como cualquier persona cuerda. Si fuera para enseñarles el alfabeto, estaría a favor del gasto, pero con menor entusiasmo. Si fuera para enseñarles la historia de Inglaterra desde la perspectiva de los evolucionistas, estaría totalmente en contra. En general, estaría a favor de una política educativa y municipal que seguramente costaría muchísimo. Pero no entiendo que la gente se divida en facciones no por la política, sino por los gastos.

El coste de mi política variaría constantemente. Los pianos podrían bajar hasta costar un penique, las estatuas ecuestres podrían rebajarse hasta cuatro peniques; pero mi política siempre se organizaría según lo que yo quisiera, y no según mi predilección por las cosas caras. No puedo responder con precisión al que hace campaña electoral o al candidato que me dice: «Esto es lo que se hace con cada libra que paga. ¿Está dispuesto a pagar todo esto?». Solo puedo responder, con una educación contenida: «No lo sé. Lo pagaría para algunas cosas. Si le sirve de consuelo, no lo pagaría por usted».

Ocurre lo mismo con todo, naturalmente. Si nos fijamos en el tema del alcoholismo vemos que la gente nos pregunta si somos partidarios del control de las bebidas alcohólicas. Como si incluso un borracho tambaleante no dijera que estaba a favor de la templanza, aunque diría pemplanza. La abstención implica templanza, en lo que todo el mundo está de acuerdo, o implica abstinencia total, con lo que casi todo el mundo está en desacuerdo. Si atendemos a la cuestión fiscal, se nos pregunta si estamos a favor de la protección; pero me gustaría saber qué es lo que hay que proteger. Si fuera la Inglaterra del Dr. Johnson consideraría cualquier plan cuerdo para protegerla; si se trata del imperio del Sr. Chamberlain no lo protegería aunque no hubiera que hacer más que cruzar la calle. Si nos ocupamos de la cuestión de la educación, se nos pregunta solemnemente si se debe enseñar la doctrina. Claro que se debe enseñar la doctrina. Doctrina significa algo que debe enseñarse. Lo que de verdad quiere decir la gente que dice esto es: «¿hay que enseñar las doctrinas comunes a toda la sociedad directamente y con palabras, o mediante una asunción e implicación general?». O por exponerlo con un ejemplo práctico, «¿hay que enseñar con muchas palabras a los niños que la sociedad ha ido progresando a lo largo de la historia; que es una opinión discutible? ¿O debe decírseles incidentalmente que la Bretaña romana era mucho peor que la Inglaterra moderna; que es ejemplo discutible de la discutible opinión?». En resumen, diría que el principal objetivo de cualquier persona honesta en estos tiempos debería ser hacer la pregunta filosófica correcta. Para animarlos en esta empresa, les diré que uno de los pocos hombres que se sabe que hizo la pregunta filosófica correcta acabó envenenado inmediatamente por la comunidad ilustrada de Atenas.

Lo más divertido que he leído en los periódicos en los últimos días es el caso curioso del «camarero modesto». Este hombre extraordinario era demasiado tímido para servir las mesas. Sin embargo, no fue nada tímido para denunciar a la dueña del negocio en los juzgados por despido. El hombre no podía soportar el resplandor de las luces de gas o las miradas terribles de un grupo de personas vestidas de etiqueta. Pero resulta que sí fue capaz de airear sus secretos a los cuatro vientos en los rincones oscuros del Tribunal de la Policía de Brompton. Es evidente que padecía una timidez nada común, pero sí muy sutil. Aun así, este hombre me ha resultado simpático y me gustaría conocerlo mejor. La cualidad menos visible en la mayoría de los camareros es la caballerosidad elegante y vergonzosa. Como mucho, recibe uno una mirada arrogante. Con suerte, se consigue una educación descarada. Recuerdo que hace tiempo, el Sr. E. Clerihew, hábil redactor del Daily News, señaló, con mucho sentido del humor y gran acierto, que los camareros son un ejemplo andante de la falsedad de que las teorías económicas lo explican todo. Porque, económicamente hablando, el camarero depende de las propinas de los clientes y, por tanto, debería mostrarse servil. Sin embargo, decía el Sr. Clerihew, el camarero no oculta su desprecio por la raza humana. Es una gran verdad y hace aún más interesante el caso del hombre que era demasiado tímido para servir mesas. No creo que la timidez sea un requisito para servir comidas. Creo que sí es necesario para quienes van a comer los platos. Acérquese a la chuleta de cordero tímidamente y sonrójese con el vino tinto. Es la única manera auténtica de disfrutar, y la única política de templanza en el mundo.

12 de enero, 1907

La celebración adecuada de la Navidad4

Ninguna costumbre es más peligrosa o desagradable que la de celebrar la Navidad antes de que llegue, y eso es lo que estoy haciendo en este artículo. La esencia de esta fiesta es que llega con todo su esplendor de forma repentina; en un momento, el gran día no ha llegado y en el siguiente momento, ya es el gran día. Hasta entonces, uno se siente normal y triste, pues no es más que miércoles. Pero en el siguiente momento, el corazón da un brinco, y cuerpo y alma salen danzando como dos enamorados; porque en un abrir y cerrar de ojos ya es jueves. Doy por sentado (naturalmente) que usted da culto a Tor5 y que celebra su día una vez por semana, quizá con sacrificios humanos. Si, por otra parte, usted es un inglés cristiano moderno, saludará (naturalmente) con la misma alegría explosiva la llegada del domingo inglés. Pero, sea cual sea el día que consideramos festivo o simbólico, tiene que haber una línea divisoria clara entre ese día y los anteriores. Todas las tradiciones navideñas eran para que nadie tocara, viera, supiera o hablara de nada relativo a la Navidad antes del día de Navidad. Así, por ejemplo, a los niños nunca se les daban los regalos antes de la hora señalada. Los regalos se guardaban envueltos en papel de estraza, y a veces sobresalían accidentalmente el brazo de una muñeca o la pata de un burro. Ojalá se respetara esta tradición en las celebraciones y publicaciones navideñas modernas. De una manera especial, debería observarse en lo que llamamos los números especiales de Navidad de las revistas. Los números de Navidad se publican con tanta antelación que es más probable que el lector siga llorando el pavo de las Navidades del año anterior en vez de pensar en el pavo que está por llegar. Los números de Navidad deberían envolverse en papel de estraza y guardarse hasta el día de Navidad. Pensándolo mejor, preferiría que se envolviera a los editores en papel de estraza. Dejo a la elección personal permitir que sobresalgan un brazo o una pierna de los editores.

Todo este secreto a propósito de la Navidad es puramente sentimental y ceremonial; si a uno no le gusta lo sentimental y ceremonial, que no celebre la Navidad. No se castiga a nadie por no hacerlo. Además, ya no nos gobiernan esos puritanos rígidos que nos consiguieron las libertades civiles y la religiosa, por lo que tampoco se castiga a quien decida celebrarla. Pero no logro entender por qué alguien que decide celebrar una fiesta lo haga sin ninguna ceremonia. Si el fin de algo es ser digno, debe hacerse dignamente. Si hay algo que sea solemne, hay que hacerlo solemnemente, o mejor no hacerlo. No tiene sentido hacerlo de forma desgarbada; ni siquiera hay libertad. Entiendo que un hombre se descubra la cabeza al encontrarse con una señora porque es la costumbre. Lo entiendo, repito; de hecho, lo conozco íntimamente. También entiendo al individuo que se niega a quitarse el sombrero ante una señora, como los antiguos cuáqueros, porque cree que esa costumbre es una superstición. Pero, ¿qué sentido tendría hacer un signo de respeto que no es un signo de respeto? Todos sentimos respeto por el hombre que se descubre ante una señora; respetamos al fanático que no se quiere descubrir la cabeza ante una señora. Pero, ¿qué pensaríamos si mete las manos en los bolsillos y le pide a la señora que le quite el sombrero porque está muy cansado?

Esto es mezclar la insolencia con la superstición; y el mundo moderno está impregnado de esta extraña combinación. El indicador de la terrible estulticia de nuestra época que más llama la atención es la disposición general a mantener las formas del pasado, pero de una manera informal y hueca. ¿Por qué elegir algo que se podría abolir fácilmente como una superstición y conservarlo cuidadosamente de forma insulsa? Se han dado numerosos ejemplos de este arreglo absurdo. ¿No es cierto, por ejemplo, que el otro día un americano loco quiso comprar la Abadía de Glastonbury6 para llevársela piedra a piedra a América? Este tipo de cosas son estúpidas, además de ilógicas. No hay ninguna razón especial para que un americano emprendedor sienta respeto por la Abadía de Glastonbury. Pero si siente respeto por la Abadía de Glastonbury, debe respetar Glastonbury. Si es un tema de sentimiento, ¿por qué debería fastidiar el lugar? Si no es una cuestión de sentimiento, ¿por qué se le ha ocurrido visitar ese lugar? No es adecuado ni justo considerarlo vandalismo. Los vándalos eran un pueblo muy sensible. No tenían religión, así que la atacaban; no veían la utilidad de ciertos edificios, así que los derribaban. Pero no eran tan tontos como para obstaculizar su marcha acarreando los restos de los edificios que ellos mismos habían derribado. Eran superiores al modo de razonar americano. No profanaban las piedras porque las consideraran sagradas.

Hace poco observé otro ejemplo de esta falta de lógica en un tipo de «At Home». Vi lo que parecía un ser humano ataviado de negro con abrigo, chaleco negro, pantalones negros, pero con una pechera de lana de Jaeger. ¿A qué viene eso? Si un hombre considera la salud más importante que el convencionalismo social (una consideración egoísta y pagana, pues las bestias que mueren son más sanas que el hombre, y el hombre es superior únicamente porque es más convencional), si digo, un hombre cree que la salud es más importante que las convenciones sociales, ¿qué le obliga a llevar pechera? Pero elegir un traje cuya única razón o ventaja es que es un tipo de uniforme, y no usarlo a la manera de un uniforme —esto no es ni ser bohemio ni un caballero—. Es una afectación absurda, en mi opinión, de un oficial de caballería inglés no llevar nunca el uniforme si lo puede evitar. Pero aún sería más absurdo si se paseara por la ciudad con abrigo escarlata y un peto Jaeger. Es costumbre en nuestros días tener comisiones de ritos e informes de ritos7 para llegar a acuerdos inútiles en el ceremonial de la Iglesia Anglicana. Así que puede que se llegue a un acuerdo eclesiástico por el que todos los obispos llevarán capa y mitras Jaeger. También el rey podría empeñarse en llevar una corona Jaeger. Pero no creo que el rey lo haga porque entiende perfectamente la lógica de la cuestión. El rey actual, como persona razonable, lleva la corona lo menos posible. Pero cuando la lleva, la única razón de una corona es que es una corona. Por eso le digo al caballero del atuendo de lana que la única razón de una pechera blanca es que es una pechera blanca. La rigidez puede ser su defecto imposible; pero ciertamente es su único mérito posible.

Por tanto, seamos coherentes respecto a la Navidad y decidamos si mantenemos las costumbres o no. A quien no le guste el sentimiento y el simbolismo, no le gustará la Navidad; pues márchese y celebre otra cosa. Sugiero que celebre el cumpleaños del Sr. McCabe8. Es indudable que se puede tener una Navidad científica con un pudín muy sano y regalos instructivos apretujados en un calcetín Jaeger; adelante, celebre así la Navidad. Si le gustan esas cosas, sin lugar a duda usted es una buena persona con intenciones excelentes; no me cabe duda que siente interés por la humanidad, pero creo que la humanidad nunca sentirá interés por usted. La humanidad es poco saludable por naturaleza desde su origen. Constituye tal excepción de la naturaleza, que las leyes de la naturaleza no le dicen nada. Si el hombre no es divino, es una enfermedad. O es imagen de Dios o es el único animal que se ha vuelto loco.

El tema de la salud nos lleva de nuevo a la Navidad. La Navidad y la salud son antagónicas y yo al menos, estoy totalmente de parte de la Navidad. Echando un vistazo a un periódico leo la siguiente frase alarmante: «La revista Lancet9 añade como corolario terrible que la única manera de comer el pudín de Navidad sin ningún riesgo consiste en comerlo solo». A primera vista, el significado de la frase me engañó. Creí que se refería a que la persona que comiera el pudín de Navidad debía estar totalmente sola, como un anacoreta en oración. Creí que quería decir que la presencia de cualquier criatura perturbaba el proceso delicado y nervioso de la digestión que hace del pudín de Navidad un alimento benéfico. Parecía algo malévolo y demencial, ciertamente; pero no más malévolo ni más demencial que otras cosas que se leen en las publicaciones científicas. Al releer el pasaje me di cuenta de que no le hacía justicia al Lancet. Lo que de verdad quiere decir la frase es que cuando se come pudín de Navidad no debería comerse nada más. Dice el Lancet: «Es una comida completa en sí misma». Es, diría yo, una cuestión de capacidad natural, por no decir de capacidad cúbica. Conozco un tipo de personas que encontrarían que un pudín de Navidad entero es una comida en sí mismo, e incluso algo más. En lo que a mí respecta, tres o cuatro pudines de Navidad constituirían una comida por sí mismos. De cualquier manera, esta conversión de la ciencia al pudín es un ejemplo claro de la veleidad del intelecto humano y de la seriedad del apetito humano. Las teorías científicas cambian, pero el pudín permanece inalterado a través de los siglos (no me refiero al pudín concreto sino al tipo), un monumento permanente al misticismo y regocijo humanos. Si hay algo que hayamos oído desde pequeños respecto al pudín de Navidad es que es totalmente insano y opuesto a los consejos médicos. Ahora parece (una vez más según consejo médico) que considerar saludable el pudín de Navidad es una forma sutil y discreta de realzar sus virtudes. No es solo que el pudín de Navidad sea sano, sino que además es tan especial y peculiarmente sano que no debe acompañarse de ninguna otra sustancia, y menos aún médica, para no malograr sus perfectos efectos médicos. ¿Quién decidirá cuando los médicos no estén de acuerdo entre ellos? Los médicos nunca estarán de acuerdo, y será la humanidad quien decida.

19 de enero, 1907

Una nueva versión de Ricardo III

Veo, colmado de asombro mezclado con gratitud (y terror, que es la misma alma de la gratitud) una hermosa imagen erigida en la parte superior de este artículo10. Es un adorno que queda bien y si el editor decidiera imprimir mis palabras en colores lo consideraría una mejora. Aun así, deténganse un momento a contemplar la composición admirable de la imagen. En primer plano (como pueden ver) aparezco yo mismo sentado, ataviado con uno de esos atuendos ajustados y ceñidos del siglo XV que realza mi elegante, aunque algo etérea, figura. Estoy ocupado (algo ostentosamente) en mojar la pluma de ganso en el tintero; y en el sombrero llevo otra pluma de ganso (por si hubiera un accidente). Detrás de mí aparece una procesión de los personajes más importantes, como si no se atrevieran a pasar por delante. Los dos bustos o figuras extremas que decoran el asiento son los retratos del editor y su fiel lugarteniente.

Mencioné la semana pasada que los médicos han descubierto ahora que el pudín de Navidad es un alimento exquisitamente sano e inocuo. Es típico de todos los avances del pensamiento científico en nuestros días. Muchos profetas y hombres justos, muchos pensadores e idealistas han desperdiciado sus vidas buscando la verdad científica. No busquen nunca la verdad científica. Quédense quietos y en pocos años la verdad científica acudirá a ustedes. Sigan comiendo cerdo, porque más tarde o más temprano los médicos dirán que el cerdo es el único alimento perfectamente digestible. Sigan bebiendo oporto y más tarde o más temprano, surgirá un hombre entre los médicos que demostrará que el oporto es la única defensa segura contra la gota. Puede que el especialista le haya recomendado que lleve a sus hijos a la playa. Pero si tarda mucho en hacer el equipaje es muy probable que este mismo especialista descubra que la brisa marina es perjudicial antes de que se pongan de viaje. Las máximas autoridades pueden haberle dicho (si padece de los bronquios) que ponga la cama en el jardín trasero de su casa durante un año. Al año siguiente le dirán que plante los tulipanes en el dormitorio. De hecho, leí hace poco un artículo médico que decía que había que abandonar las curas de aire fresco porque el aire fresco no es tan bueno como se creía. La verdad de la cuestión es, supongo, que lo que tiene que hacer un teórico de la medicina es casi exactamente igual a lo que tiene que hacer un teórico social o histórico: tiene que sacar un promedio entre todos los efectos producidos por una sola cosa, todos diferentes, algunos contradictorios. Es igual de difícil (espero) determinar si los efectos del jerez son buenos o malos como determinar si los efectos de Napoleón fueron buenos o malos. En las cuestiones ordinarias no se da el veneno a secas ni el antídoto a secas. Napoleón no fue un veneno; fue un estimulante peligroso. Wellington no fue un antídoto; fue un sucedáneo peligroso.

Ciertamente, si la ciencia tiene estos cambios inesperados, también los tiene la historia. Recientemente me he encontrado con un caso de inversión que (aunque algunas personas ya lo habían dicho) para la creencia popular tradicional resulta tan sensacional como el cambio relativo al pudín de Navidad. Primero me entero de que el pudín de ciruela es sano. Ahora me entero de que el rey Ricardo III era sano. Ignoro si los lectores de estas líneas han leído, como hice yo hace unos días, el libro Ricardo III de Sir Clements Markham. Merece la pena leerlo. Aunque la hipótesis se ha mantenido en el pasado muchas veces —por ejemplo, Horace Walpole— nunca la había visto defendida tan sistemáticamente o de una manera histórica tan moderna y sólida. Escribo estas líneas con temor, pues sé que en otra sección de este mismo periódico figura uno de los investigadores y controversistas de la historia más brillantes e interesantes del momento, que ha realizado un estudio particular de los misterios históricos. Pero en la medida en que un lector empedernido con la cultura ordinaria de la clase media puede estar convencido de un aspecto de la historia, confieso que el argumento y la teoría de Sir Clements Markham me han convencido. Ya he indicado cuál es su teoría: simplemente la justificación de Ricardo III. El malvado Richard Crookback, al que conozco desde la niñez, se desintegra gradualmente y desaparece de mi vista. No era un malvado, y según parece no tenía la espalda encorvada. Uno siente que el único descubrimiento que queda es que ni siquiera se llamaba Ricardo.

También conviene insistir, para empezar, en lo que podría llamarse la cualidad periodística de la historia; su sensacionalismo o novedad práctica para el público actual. Sir Clements Markham sostiene que Ricardo III no mató a los príncipes en la Torre, sino que lo hizo Enrique VII. Esta revelación es como la sustitución o la inversión repentina y asombrosa que constituye el éxito de una historia de detectives. Según esto, a los ojos de la historia, Enrique VII permanece como el rey vengador de un crimen que en realidad cometió él mismo. Ahora, aparte de los hechos, podemos ahondar en este interesante elemento de ficción; pues este cambio es artísticamente creíble, como el clímax de un relato de detectives bueno. Nada es más falso que la frase de que la novela, incluso la novela de detectives, termina con algo completamente inesperado. Algo completamente inesperado sería completamente increíble. Si The Newcomes11 acabara con el descubrimiento de que el general Newcome era un estafador, no sería siquiera sensacional, sería irreal. Si se descubriera que Sir Galahad era malo, no causaría conmoción ninguna porque no sería Sir Galahad. Si en la novela de intriga más cruda hay que desenmascarar irremediablemente a un hombre honrado, tiene que haber algo que resulte irritante de una forma sutil e inconsciente en su carácter desde el mismo principio. Esto está logrado a la perfección en La Viuda Lerouge de Gaboriau12. Además, el sinvergüenza que tenga que ser exculpado debe resultar ligeramente fascinante, incluso como sinvergüenza. Hay que tomarle cariño como a la Bestia antes de convertirse en príncipe.

Resulta interesante comprobar que estas condiciones románticas se cumplen con exactitud en el caso de Enrique VII y Ricardo III. Puede que Enrique VII fuera un paladín de la justicia, pero incluso sus amigos reconocían que poseía ese defecto particular que no es propio de un defensor de la justicia. Puede que Ricardo III fuera una persona vil, fría. Pero incluso sus enemigos reconocían que tenía esa cualidad que no suele acompañar a la vileza: un valor manifiesto y llamativo en el campo de batalla, ese entusiasmo por la guerra en el que se juntan las palabras brillantes con las espadas relucientes. Creo que es cuando menos significativo que incluso en la tradición de los Tudor toda la prosa se haya dedicado a Enrique y toda la poesía a Ricardo. Es significativo que quienes lo hicieron malo lo hicieran atractivo y, sin embargo, quienes hicieron bueno a Enrique lo presentaron carente de atractivo. Este es el primer indicio de lo que podría ser una tradición emborronada y fragmentaria, como la luz del sol en un eclipse. Es significativo, creo, que las pocas baladas que existen celebran el heroísmo de Ricardo.

Sin embargo, Sir Clements Markham, tiene argumentos basados en hechos sólidos. Creo que el más sólido es que cuando Enrique, tras tomar la Torre donde estaban detenidos los príncipes y donde supuestamente habían sido asesinados, hace público un relato de todos los crímenes de Ricardo en el que no se menciona a los príncipes. Si hubiera descubierto que habían desaparecido, habría sido la mejor «versión» que hubieran podido conseguir. La deducción lógica es que los encontró vivitos y coleando. Si fue así, no cabe duda bajo qué influencia delicada y tranquilizadora dejaron de colear. El incidente de Perkin Warbeck y tales pretendientes apoyan de forma extraña y sugestiva esta idea. Las revueltas en su favor contradicen la idea según la cual se creía firmemente, de forma general, que los jóvenes príncipes habían sido asesinados en el último reinado; ciertamente minan la idea de que Ricardo se había hecho impopular por tal acusación.

Soy plenamente consciente de la ignominia que puede caer sobre cualquier aficionado u ocioso que se enfrente a los problemas de la historia; sé que los historiadores eruditos poseen unas facultades misteriosas de las que yo carezco. Pero no creo correr peligro al decir que no creo que el pueblo destronara primero a Ricardo III porque los príncipes estuvieran muertos y después destronara a Enrique porque los príncipes estaban vivos. No puedo creer (tengo muy poca fe) que estuvieran muertos antes de Bosworth y vivos después de Bosworth. Por tanto, me veo forzado con dolor a volver a la alternativa de que estaban vivos antes de Bosworth y muertos después de la batalla. Las otras acusaciones contra Ricardo III parecen haberse evaporado. No mató a Enrique VI. Si mató al hijo de Enrique VI, tuvo que tratarse del caso de un hombre armado matando a otro en la refriega de Tewkesbury; sí mató a Hastings en proceso legal establecido, y fue un buen trabajo también. La historia de que mostró su brazo marchito parece ser una tontería; mostró el brazo en Bosworth y estaba todo menos marchito. La acusación más siniestra, menos fácil de probar o de refutar, del asesinato de los príncipes se mantiene, no obstante. Se mantiene en la mente del Dr. Gairdner13 y de otros distinguidos historiadores. No me corresponde a mí resolver la cuestión. Me limito a repetir que Sir Clements Markham la ha abordado de una manera que me resulta inspiradora, y, además convincente.

26 de enero, 1907

A propósito de la educación

Las reuniones sobre educación siempre son interesantes, por la sencilla razón de que bajo el título de «educación» se puede debatir cualquier tema que pase por la cabeza. Nadie se percata de ello, a pesar de todo lo que se habla sobre la educación. Lo principal respecto al tema de la educación es que no es un tema. No existe la educación. No es más que una frase vaga para transmitir a los demás cualquier verdad o virtud que tengamos. Es característico de nuestra época que cuanto más dudamos del valor de la filosofía, más seguros nos mostramos del valor de la educación. En otras palabras, cuanto más dudamos de si tenemos alguna verdad, más seguros estamos (aparentemente) de que se la podemos enseñar a los niños. Cuanto más pequeña nuestra fe en la doctrina, más grande nuestra fe en los médicos.

Pero la educación, como digo, es obviamente un título bajo el que se puede discutir cualquier cosa; pues la educación (en su mejor acepción) solo significa la enseñanza de algo a alguien. No se me ocurre nada que sea irrelevante para un debate sobre la educación. Si quiero hablar (por ejemplo) de la última historia de detectives que olvidé en una calesa, no tendría más que empezar diciendo: «¿Es Gaboriau una influencia controladora para los jóvenes? Sí, para G. K. Chesterton. No, para el arzobispo de Canterbury». Si quiero hablar de la herejía de Pelagio (que sí quiero) no tengo más que llamarlo «Pelagianismo en los colegios. Una protesta» y puedo arremeter contra los pelagianos todo lo que quiera, como si yo fuera un teólogo de las mejores épocas de la Iglesia. Si decido quejarme de la cocinera porque ha quemado mis tostadas, escribiré algo titulado «Instrucción técnica. Sección C. Instrucción técnica doméstica, párrafo 915. Tostada, quema de la» y así puedo empezar a hablar hasta que la cocinera lamente haber nacido. Si me gustó la puesta de sol de ayer puedo dar una conferencia sobre «El valor educativo de las puestas de sol». Si me gustó la cerveza de anoche puedo dar una conferencia sobre «El valor educativo de la cerveza». Si no me gustó el policía de anoche puedo dar una conferencia sobre «El peligro educativo de los policías». La materia es infinita. Dado que no hay nada imaginable que cualquier loco no le pueda decir a un niño, es evidente que no hay nada que no se pueda discutir como una parte real o potencial de la educación.

De ahí que crea que todo el tema de la educación moderna es una gran falsedad o puro convencionalismo, una excusa de los adultos para hablar de temas importantes en general. Los pobres desgraciados tienen prohibido en esta época hablar de una religión adecuada; lo que debería debatirse en forma de teología se les obliga a debatirlo bajo la excusa repugnante de educación. Hablar de temas importantes es un placer; quizá sea el placer mayor del hombre. Incluso los demonios (como percibió correctamente Milton) hablarían de teología. La teología es un placer. Pero en esta época es un placer secreto; se disfruta en rincones oscuros, como un vicio.

No hace falta decir que el hecho de que la educación admita que una persona debata sobre cualquier tema es la razón principal por la que lo he puesto al principio de esta columna. El texto concreto que llamó mi atención y reveló los caprichos y las distintas posibilidades del tema fue el informe del Congreso de Directores de Colegios, en el que el catedrático Muirhead14 dio una conferencia sobre la instrucción moral. El nombre, instrucción moral, se utiliza generalmente, como es natural, en referencia al programa facilitado por la Liga de Instrucción Moral; generalmente se utiliza para referirse a la propuesta de sustituir ciertas lecciones éticas por la instrucción religiosa (oscura e incierta como es) que se imparte en la mayoría de los colegios. En lo que respecta a esta interpretación, mi postura personal es simple y, espero, inofensiva. Propongo un compromiso, como si yo fuera un político. Puedo prometer a los secularistas una educación secular si ellos por su parte prometen (sobre las tumbas de sus madres) que no van a tener instrucción moral. La educación secular me parece sana y comprensible. La instrucción moral me parece perjudicial, intolerable; la destruiría con fuego. La enseñanza del Antiguo Testamento en sí mismo significa enseñar la ética judía antigua que era simple, bárbara, rudimentaria y, para un cristiano, insatisfactoria. La enseñanza de la instrucción moral significa enseñar la ética de las ciudades modernas, como Londres, Birmingham y Boston, que no es bárbara ni rudimentaria, pero que es corrupta, histérica y está infestada de gusanos y que para un cristiano, además de insatisfactoria, resulta detestable. El judío antiguo que dice que solo se debe luchar por la tribu es inadecuado; pero el mojigato moderno que dice que no se debe luchar nunca por nada, es sustancial y específicamente inmoral. Sé de sobra, naturalmente, que la ética irreligiosa propuesta para los colegios modernos no declara verbalmente estas cosas; no hablan más que de reforma pacífica, cristianismo auténtico y la importancia del conde Tolstoi. Todo es una cuestión de matiz e implicación; pero es que así es toda enseñanza. La educación es una implicación. Los niños no respetan lo que se les dice; lo más normal es que se echen a reír y hagan lo contrario. Lo que asumimos es lo que de verdad cala en ellos. Lo que aprenden son las cosas que olvidamos incluso enseñarles.

Pero como he dedicado uno o dos párrafos largos a este tipo de instrucción moral, se entenderá fácilmente que no es este el tema que me ocupa. El catedrático Muirhead ocupó una posición más moderada; una posición, más o menos acorde con el proyecto de ley de Augustine Birrell15. Sin embargo, me interesa más la discusión consecuente que el interesante discurso que la causó. Si alguien quiere un ejemplo de esa diferencia, la más sutil y la más aguda, que separa un tipo de educación moral de otro, lo tiene en la señora que parece haber contribuido al debate con un discurso muy animado y sugestivo. «La Srta. Cleghorn, que habló después, dijo refiriéndose a la instrucción moral, que la enseñaban durante todo el día. Una profesora no se cambia de blusa cada día, pero da lecciones de limpieza a los niños. Si les contaran a los pequeños de tres años el cuento de Cenicienta, ¿no les enseñarían la dignidad y la recompensa del trabajo? Pues sí, porque Cenicienta consiguió a su príncipe como recompensa por su trabajo». Ningún elogio es exagerado para la precisión de la Srta. Cleghorn al referirse a Cenicienta como un cuento ético típico. Enseñar los cuentos tradicionales tal cual, y no enseñar nada más, es la única forma de educación no sectaria que puede imaginar una persona inteligente. Pero vean con qué diferencia sutil interpretarían las diferentes escuelas de moral incluso estas moralejas prehistóricas: para la Srta. Cleghorn, el significado de Cenicienta es que mantenía limpio el hogar y que por eso ascendió de clase social. Cree que la fábula de Cenicienta es la fábula del Aprendiz diligente. Admitiendo que la cuestión histórica es algo oscura, he de confesar que dudo que Cenicienta mantuviera el hogar limpio. Creo que lo tenía sucio. Creo que merecía parte de las patadas y azotes que se llevaba todos los días. Pues sé que eso es lo que les pasa a las miles de cenicientas de los barrios bajos al final de mi calle.

El significado de Cenicienta es infinitamente más profundo y más elemental que cualquier fórmula barata de la dignidad del trabajo moderno o del valor de Smiles16 y su Auto-ayuda; es un grito del corazón ancestral de la humanidad. Es uno de esos gritos tan profundamente comunes que solo ha respondido la religión. Es una de esas cosas tan humanas que solo lo sobrehumano puede satisfacer. «Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles». Cenicienta no asciende porque sea trabajadora; asciende porque es inferior, o al menos porque es humilde. Las feas hermanastras no son rebajadas porque están por encima, sino por ser unas engreídas. Cuando los hombres se enfurecen contra los tiranos, siempre es, muy justificadamente, a causa de su orgullo, que es un pecado, no a causa de su mal gobierno, que puede ser un accidente. Pues bien, aquí se encuentra un ejemplo de las dificultades de la instrucción ética. Cenicienta es un cotilleo de guardería muy común. «Derriba a los poderosos y enaltece a los humildes»; esto se puede llamar enseñanza bíblica sencilla. Y sin embargo, la Srta. Cleghorn y yo estamos dispuestos a matarnos ¡por el tema!

Las iglesias, las filosofías, las sectas, la influencia social, todas las autoridades educativas han discrepado, han distorsionado el sentido de unos y otros, han despreciado las propuestas de los demás en este tema de educación. Pero en este punto espero ofrecer una propuesta pacífica con la que podrían estar de acuerdo todas las iglesias y todas las filosofías. Soy el portador de la ramita de olivo. Todas las autoridades educativas pueden llegar a estar de acuerdo con la propuesta sencilla que ofrezco. No hay tal cosa como la educación. La educación no existe. No cabe duda que esta será una buena noticia para predicarla por todo el mundo moderno; e incluso mis pies serán hermosos sobre las montañas en el momento en que la proclame. Pues esta es la afirmación más próxima a la verdad. No hay educación aparte de algún tipo particular de educación. No hay educación que no sea sectaria. La agitación a favor de la enseñanza es como la agitación en defensa de hablar. Toda enseñanza es hablar. También todo hablar es enseñar; hablar de inmoralidad es enseñar inmoralidad. Si me ofrezco a enseñar a un niño sin indicar de ninguna manera qué le quiero enseñar, no se me podrá entender. Sería como un hombre que dijera: «Le daré algo a Tompkins» y no aclarara si era algo bueno o un puñetazo. Por tanto, propongo la inexistencia de la educación como solución práctica y pacífica a la maraña del problema de la educación. ¡Qué contentos se pondrán todos los polemistas cansados cuando se den cuenta de esta verdad tan simple! ¡Los ojos de Lord Halifax17 brillarán como estrellas cuando caiga en la cuenta de que no existe la educación religiosa! ¡El rostro del Dr. Clifford18 sonreirá angelicalmente cuando vea de repente que no existe la educación! Me gusta pensar en él, liberado de toda fatiga y trabajo, de las vanas contiendas políticas, bailando en el prado comunal agitando guirnaldas de margaritas. Me gusta imaginarlos a él y a Lord Halifax buscando, a la fuerza, otros entretenimientos distintos a atacarse uno al otro. Los imagino primero cazando mariposas, después recogiendo algas y, finalmente, dedicándose desesperados al estudio positivo e ininterrumpido de sus respectivas religiones.

2 de febrero, 1907

Palabras y obras

En muchas de las sociedades éticas y debates éticos en los que he tomado parte, se afirmaba, o cuando menos se asumía, que las obras son importantes y las palabras no. Recuerdo que algunos moralistas de nuevo cuño me prestaron, apremiándome a leerlo, un libro titulado Palabras y obras, en el que creo se afirmaba la importancia de lo último contrastándolo con la falta de importancia de lo primero. Este mismo punto de vista domina extensamente todas las colecciones de palabras en comparación con la acción. Paso por alto el hecho preliminar, no carente de importancia, de que las palabras son obras. La cuestión es mucho más importante. Se cree generalmente que las razones y las explicaciones no son importantes, pero en realidad, son lo único importante. Por las acciones de una persona solo se puede descubrir lo que hace; para descubrir qué intenciones tiene hay que escuchar sus palabras. Cuando alguien actúa solo se ve lo que logra, pero cuando habla se percata uno de sus intenciones. Si tuviera que elegir entre palabras u obras (prefiero no tener que elegir), elegiría sin duda las palabras.

Las críticas de nuestra época a la Cámara de los Comunes constituyen un ejemplo interesante de esa fuerza misteriosa que impele a los ingleses a gruñir, cuando gruñen, por cosas equivocadas. Es una tontería criticar al Parlamento porque se hable mucho, porque no sea eficiente o porque no sea serio. Es una tontería burlarse diciendo que se habla mucho pero no se hace nada; la palabra medieval parlamento significaba hablar. Los miembros del Parlamento están para deliberar sobre los principios de la política fundamental, y la crítica principal que se les puede hacer es que no lo hacen. La principal objeción a los Comunes no es que debatan, sino que no debaten. El Parlamento se ejercita sistemáticamente en intereses creados y en una especie de avaricia automática en vez de dedicarse a los debates que deben darse entre los dirigentes políticos intelectuales de un pueblo, debates importantes con sus divisiones naturales y grandiosas, sus iras naturales y magníficas. Es cierto que el Parlamento no es principalmente teórico sino todo lo contrario, eminentemente demasiado práctico. Es todo lo práctico que puede llegar a ser un grupo de hombres defendiendo silenciosamente sus intereses más fuertes. Es decir, pocas personas caen en la cuenta de que lo que realmente pasa con el Parlamento es que se habla muy poco y se aparenta que se hace mucho.

Hay muchos ejemplos claros de esta falacia monstruosa según la cual las palabras no son importantes, y la acción sí. Por lo general (hay excepciones muy dignas), si una persona actúa pero no habla, es porque la acción que lleva a cabo no requiere que se hable de la misma. Una persona enérgica, silenciosa, comúnmente utiliza su fuerza en casos en los que el silencio es oro y además mucho más seguro. En este caso, como en centenares de otros similares, siempre se ignora absurdamente la importancia del discurso. La mayoría de los periódicos ingleses que tratan el conflicto actual entre los políticos y la Iglesia de Francia, cometen una injusticia esencial con el bando católico al mencionar únicamente las propuestas del bando anticatólico, omitiendo las palabras y el tono de su elegante pero exasperante retórica. No culpo a los periodistas ingleses por ponerse del lado del Sr. Clémenceau; es parcial en este tema. No culpo al Sr. Clémenceau por enfadarse con el clero; yo también me enfado. Pero culpo a los periodistas ingleses por hacernos creer que en el bando del Sr. Clémenceau están los funcionarios moderados que proponen condiciones civiles inofensivas, y por no incluir los discursos en que estos funcionarios moderados se reconocen como ateos violentos y despiadados, que consideran el cristianismo como un veneno que debe eliminarse definitivamente de la faz de la tierra. Puede que sea justo alabar a los ministros franceses; puede que sea justo culpar a los católicos de terquedad y suspicacia; pero es totalmente injusto culpar a los católicos por su terquedad y suspicacia y omitir el hecho de que los ministros franceses declaran abiertamente que suprimirían el cristianismo si pudieran. «En un gesto magnífico» declaraba uno de ellos, «hemos extinguido esas luces en el cielo y ya nunca más volverán a lucir». Otro dijo «Tenemos que acabar con la idea del cristianismo». Un tercero dijo: «Nous avons chassé ce Jésus-Christ». Pero creo, aunque yo tampoco soy aprensivo, que muchos lectores preferirán que esta moderada declaración oficial quede en francés.

Lo que nos impresiona de las personas no son sus acciones, sino las razones que aducen para las mismas. Hay ocasiones en las que las palabras son más importantes que las obras. Si en medio de una multitud alguien nos dice con educación: «Déjeme pasar», a nadie le importa cederle el paso. Si dice: «Déjeme pasar porque soy un tipo elegante de buena familia y usted, a juzgar por su aspecto, no es sino un canalla desagradable» la acción, inofensiva en el primer supuesto, sería insoportable en este otro. La petición del primer ejemplo se concede instantáneamente; la petición del segundo se niega hasta la muerte. Y sin embargo, en ambos casos la acción final externa es la misma.

No hay que olvidar esto al enjuiciar las cuestiones extranjeras arduas como la de la conducta de los católicos franceses, incluso cuando rechazan propuestas aparentemente inofensivas. Se podría comparar a otra propuesta igualmente inofensiva. Por ejemplo, según sé, y no sé nada al respecto, el túnel del Canal de la Mancha es una propuesta inofensiva. Carezco de instrucción técnica para creer que el túnel del Canal podría constituir una amenaza militar para Inglaterra. Desconfío de quienes insisten en este tipo de riesgos militares porque suelen ser del tipo de los que declaran la guerra a los débiles y la pierden. Por ello y hasta donde concierne a un ciudadano inofensivo, la propuesta del túnel del Canal es una propuesta inofensiva. Pero supongamos que los ministros encargados de la construcción del túnel declararan que entonces, finalmente, el Ejército francés tenía la oportunidad de atacarnos. Supongamos que el Gobierno inglés declarara a través de algunos de sus miembros que la República podría cumplir el sueño de Napoleón y que se volverían a usar otra vez los Campos de Bolonia. Supongamos que un político inglés dijera: «En un gesto imponente hemos arriado la enseña nacional de la Torre de San Esteban que nunca volverá a izarse». Supongamos que otro dijera: «Estoy a favor del túnel del Canal; hay que acabar con Inglaterra». O que otro dijera: «Hemos sacado a este John Bull de Anjou, Normandía, Calais; es el momento de echarlo de Inglaterra. Estoy a favor del túnel del Canal». Es evidente que si se dijeran estas cosas, la propuesta práctica que era inofensiva en sí misma, acabaría por ser todo menos inofensiva. Lo que los ministros dijeran sería infinitamente más importante que lo que hicieran. Lo que hicieran sería infinitamente menos importante que por qué lo hacían. Por eso afirmo que es totalmente injusto describir la pasión del clero francés sin describir a la par la pasión de los franceses anticlericales. No me cabe duda que el clero dirá cosas absurdas. Pero cuando declaran que sus enemigos ansían destruir la religión no están diciendo nada absurdo. Están repitiendo lo que dicen sus enemigos.