Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein junger Immigrant wird mehr als zwei Jahre lang von seiner Scheinehefrau sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt, bevor die junge Krankenschwester Jenny auf ihn aufmerksam wird und ihn rettet. Eine dramatische Geschichte nimmt ihren Anfang. Ein erotisches Drama

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

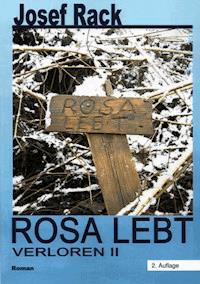

Josef Rack

Verloren

Kriegs-Schicksal ohne Ende

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Über den Autor

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Impressum neobooks

Über den Autor

Verloren

Über den Autor:

Josef Rack, geb. 1941 in Etyek, Ungarn. Deportation 1946, lebt seither bei Heilbronn. Entwicklungs-Techniker, Konstrukteur, im Ruhestand. Bildhaftes Gestalten ist seine Begabung seit der Kinderzeit. Mit „Schreiben“ hatte er nie etwas am Hut.

2008 entstand sein 4. Werk, ein teils biographischer Roman: „Verloren“ -

eine fast wahre Geschichte – es könnte seine eigene sein.

Über das Buch:

1946: Ungarndeutsche - Deportation nach Deutschland. Der 4-jährige Toni geht im Gewühl des Transports verloren. Russische kinderlose Militärfamilie nimmt Jungen auf - er lebt bei ihnen als eigenes Kind. Seine leiblichen Eltern werden für tot gehalten. Glückliches Leben in Budapest, bis 1956 der Aufstand alles zerstört.

1979: Toni erfährt, dass seine Eltern eventuell noch leben.

Lange dramatische Suche über Moskau, Ostberlin – Westberlin. Findet dabei seine große Liebe und einen unglücklichen Kameraden. Flucht unter der Mauer mit schrecklichem Ausgang.

Westdeutschland - noch immer keine Spur.

Zurück zu seinen Wurzeln.

Urlaubsreise nach Ungarn: Erste Hinweise auf seine Eltern.

Im Wettlauf mit der Zeit: Findet er seine Angehörigen?

___________________________________________________

VERLOREN

von

Josef Rack

Wer bin ich?

Eine schicksalhafte Zeitreise – Ziel ungewiss

Eine Suche nach den eigenen Wurzeln

Vorwort

Kapitel 2

VERLOREN

Kühle frische Luft füllt langsam den Raum.

Vertreibt alten, schweren, von Krankheit geschwängerten Mief nach außen in die Vergangenheit.

Gardinen schweben, leicht spielend wie Federn, vor den geöffneten Fenstern.

Ab und zu mischt sich ein wärmerer Lufthauch dazwischen - ein leises Ahnen des nahenden Frühlings.

Der verschwommene Blick nimmt die fernen Konturen der Bergsilhouette kaum wahr.

Das Weiß der schneebedeckten Bergrücken verschwimmt mit dem milchigen Himmel.

Die Gedanken entschweben.

Mischt sich da nicht auch der Geruch von Lokomotivenrauch in die Nase?

Wirre Geräusche - Stimmen - Kommandos - weinende Kinder - Rufe - das Fauchen der Lokomotiven - das Rattern von Zügen? Tscht-tscht – tscht-tsch - klack-klack – klack-klack - klock-klock – tock-tock – toni-toni - toni-toni … Toni ….

Kalt wird’s langsam im Zimmer. Der Mann kniet auf dem Boden und liegt mit dem Oberkörper über dem Bett. Wie viel Zeit ist vergangen?

Eine Stunde? - Ein Tag? – Jahre? - 40 Jahre?

Die Hände sind ineinander verschlungen.

Seine langen Haare bedecken das liebe, kalt werdende Gesicht der alten Frau.

„Toni – Toni … mein Bub …“

Der Zug rattert weiter: Toni-Toni - mein-Bub – mein-Bub, Bub-Bub…

Ihre Hand gleitet aus seiner…

Wie im Film schweben die Wolken in der Ferne vorbei.

Neue tauchen auf, um auch wieder auf der anderen Fensterseite zu entfliehen.

Seine Gedanken führen einen Kampf - sie wollen bei der Mutter bleiben.

Die Wolken verlocken sie jedoch sich anzuhängen, mit ihnen zu fliegen, - lassen sich nicht mehr bändigen - sie fliegen … fliegen… fliegen…

* * *

Durch den beißenden Rauch erscheint, zuerst unklar, auf der Bahnstation unbeschreibliches Chaos. Details werden immer deutlicher: abgestellte Transportwagen, Vieh-Transporter, teils zu Schrott bombardiert, ebenso viele Militärfahrzeuge, Panzer, zerstörte Gebäude.

Dazwischen eine Unzahl von Soldaten, Zivilisten. Ohrenbetäubender Lärm.

Ausgemergelte Gestalten in zerlumpten Wehrmachtsuniformen oder was noch davon übrig blieb, bemühen sich, teils mit primitivem Werkzeug, teils von Hand, die Gleise zu reparieren. Andere hantieren an Schrott-Fahrzeugen. Überall Bemühungen, in das Chaos Ordnung zu bringen. Was man vom Schrott irgendwie verwerten kann, wird ausgebaut, um andere Teile wieder gangbar zu machen.

Erbärmlich gekleidete Soldaten, aber mit Waffen im Anschlag beaufsichtigen die Bauarbeiter, die offensichtlich Gefangene sind. Dazwischen hörte man deutsche Sprachfetzen. Mancher wird mit einem Gewehrkolben zur Eile angetrieben.

Neugierige Zivilisten werden auf Distanz gehalten. Jeglicher Kontakt mit diesen bedauernswerten Menschen ist verboten.

Die Zivilisten halten sich sowieso auf Abstand, schon damit sie möglichst nicht mit diesen Soldaten zusammen kommen, mit diesen will niemand etwas zu tun haben.

Vereinzelte Worte in einer fremden Sprache sind zu vernehmen, offensichtlich russisch.

Nur ein Kommandant pflegt offiziellen Kontakt mit der Seite der Zivilisten.

Ein Lagerkommando, bestehend aus ausgedienten Wehrmachtsangehörigen, versucht, etwas Ordnung in das Tohuwabohu zu bringen.

Fernes Pfeifen und dunkler Rauch kündigt einen neuen Transportzug an.

Fauchend nähert sich die Lokomotive im Schritttempo.

Ein neuer „Vieh“-Transport fährt ein, die Menschenmassen weichen zurück, Frauen ziehen ihre Kinder fort - Rufe, Schreie.

Der Zug hält - die schwarze Lokomotive steht drohend!

Heißer Dampf zischt seitlich ins Freie. Besonders die sich nahe befindlichen Personen drängen sich gegen die hinter ihnen stehenden Menschen, um nicht verbrüht zu werden. Menschen fallen übereinander.

Erbarmungslos hat sich die Lokomotive Platz gemacht.

Die Männer der mitfahrenden Wachtruppe springen von den Trittbrettern, eilen auf die einzelnen Wagen zu und stoßen mit den Gewehrkolben die Türriegel auf.

Wychodi – Wsem wychodtj! (raus! – alles raus!)

Mehr oder weniger zerlumpte Gestalten quellen aus dem Inneren und stürzen auf das Schotterbett, nachfolgende darüber. Kinder und Alte fallen heraus.

Zu Bündel geschnürte Habseligkeiten werden ins Freie geworfen, deren Besitzer springen hinterher, um sie wieder einzusammeln. Hingefallene entfernen sich kriechend. Angehörige versuchen Hilfe zu geben.

Unbeschreibliche Szenen spielen sich ab: Mütter mit kleinen Babys, in einem Tuch um die Schultern gebunden, andere ziehen die schon etwas größeren Kinder hinter sich her – nur schnell weg vom Zug. Männer drängen wieder zurück, um die sich noch in den Wagen befindlichen Habseligkeiten herauszuholen. Mancher findet seine Sachen nicht mehr, ein Anderer hat es wohl brauchen können.

Wo sollen sie hin?

Viele Menschen - sind es Hunderte? Tausende? - lagern schon in der Umgebung.

Jede Möglichkeit suchend, ob Bauruine, zerschossener Wagen, Lkw – egal. Manche haben irgendwelche Planen gespannt, Hauptsache man ist etwas geschützt.

Dazwischen qualmender Rauch, der zu Tränen reizt.

Feuer sind entfacht. Frierende Hände werden aufgewärmt. Kleidungsstücke hängen darüber zum Trocknen. Hin und wieder verteilt sich auch ein angenehmer Duft –

in Töpfen brutzelt irgendwas zu Essen.

Das neue Jahr 1946 hat erst angefangen.

Minus 10 ° C, nachts sogar noch etliches darunter. Niemand kann es messen.

Es liegt zum Glück wenig Schnee. Was heißt Schnee, hier am Lagerplatz ist davon sowieso nur wadenhoher Matsch übrig, der nachts gefriert. Den Schnee können die Menschen aber sogar gebrauchen. Sie gehen mit diversem Geschirr hinaus, um außerhalb des Lagerplatzes sauberen Schnee einzusammeln – kostbares Wasser zum Trinken, zum Kochen und um sich etwas zu waschen.

Zum Glück liegt ein kleiner Wald in der Nähe.

Mancher sucht ihn auf, um seine Notdurft zu erledigen. Andere aber haben sich hier unter den schützenden Bäumen ihr Lager eingerichtet.

Dorf-Gemeinschaften, Familien mit ihren Angehörigen, versuchen beieinander zu bleiben. Wie und wann geht es weiter?

* * *

Die Aktion der Vertreibung begann bereits 1945.

Die geschlagenen deutschen Truppen waren schon lange fort. Diejenigen, die Pech hatten, befanden sich in russischer Kriegsgefangenschaft.

In allen Ländern, von der Ostsee bis nach Jugoslawien, lebten Millionen Deutsche. Vor Jahrhunderten hatten sich diese hier angesiedelt. Damals bot sich ihnen die Möglichkeit, zu eigenem Besitz zu kommen. Die Menschen wurden sogar mit Versprechen mancher Privilegien angeworben, sich hier niederzulassen. Deutsche waren überall sehr willkommen.

So haben die Einwanderer erheblich zur Aufwärtsentwicklung und Entstehung blühender Landwirtschaften beigetragen.

Aber der 2. Weltkrieg, von dem auch die Länder betroffen waren, in denen die deutschen Neusiedler ihre neue Heimat gefunden hatten, veränderte die Einstellung der einheimischen Bevölkerung gegenüber den Deutschen.

Aus Freunden wurden plötzlich Feinde, die man loshaben wollte.

So wie damals eine Völkerwanderung in Richtung Osten stattfand, erfolgte jetzt die Umkehrung. Ort für Ort wurde „gesäubert“.

Die Frage war aber: Wer war „Deutscher“ – das musste erstmals festgestellt werden.

Viele „Deutsche“ hatten auch, um bestimmte akademische Berufe oder ein Amt im Staatsdienst ausüben zu können oder aus sonstigen Gründen, ihre Namen in einen ungarischen umschreiben lassen.

Bereits bei der Volksbefragung zu Kriegs-Anfang mussten sich die Ungarndeutschen entscheiden, ob sie sich zu der ungarischen oder deutschen Staatsangehörigkeit bekennen wollten. Niemand hatte aber eine Ahnung, welche Auswirkungen dies einmal haben würde.

Die politischen Veränderungen wirkten sich verheerend aus: Solange die deutsche Armee siegreich war, waren viele Ungarndeutsche gern „Deutsche“. Viele, auch richtige Ungaren, dienten in der deutschen Armee, freiwillig oder auch zwangsrekrutiert. Mit den Niederlagen fand aber auch ein Gesinnungswandel statt.

Die bekennenden „Deutschen“ wurden in Listen – in Transportlisten - eingetragen.

Wieder wusste man nicht, was mit ihnen passieren würde.

Die sich zur ungarischen Nationalität bekannten, also die „Ungarn“ blieben in Ungarn. Es wurden aber alle enteignet.

So entwickelte sich ein richtiges Katz- und Mausspiel:

Die Leute versuchten auf verschiedene Weise und mit den raffiniertesten Tricks, ihre wertvollsten Gegenstände vor dem Zugriff zu verstecken. Manches wanderte nachts unter einen Strohhaufen, unter Sägespäne, Misthaufen oder man vergrub es in der Erde.

Einzelne Häuser wurden schon schrittweise von Fremden bezogen. Die rechtmäßigen Besitzer mussten ausziehen und schauen, wo sie unterkamen. Dies konnte in Scheunen, Ställen, bei der Verwandtschaft oder auch in den Weinkellern sein, die jeder hatte.

Gefährlich war aber das Verstecken von Gegenständen, alles war ja schon zu Volkseigentum erklärt. Überall Spitzel und Sympathisanten der Kommunisten.

Letztendlich waren aber die Bemühungen, sich den Enteignungen zu widersetzen, zwecklos. So verteilten sich andere Entwurzelte, auch Enteignete aus den Nachbarländern, auf die verlassenen Besitztümer – im Ungewissen, ob das für immer war und deshalb ohne besonderes Engagement.

Die zurückbleibenden Deutschen mussten so mit ansehen, wie ihr bescheidener Besitz größtenteils verwahrloste und verfiel.

Alles „Deutsche“ wurde auf jeden Fall untersagt.

Letztendlich hatten diejenigen Glück, die sich für „deutsch“ entschieden hatten – das zeigte sich aber erst nach vielen Jahren, nachdem sie in ihrer „neuen alten“ Heimat integriert waren und es ihnen besser ging.

Von „Glück“ zu reden, betraf aber nicht die Alten, von denen sich viele nie mit dem Verlust ihrer Heimat abfinden konnten.

Kapitel 3

Die Vertreibung beginnt

1945. Das traurigste Weihnachtfest aller Zeiten.

Vor zwei Tagen hatte auch hier das Schicksal zugeschlagen, jetzt war dieser Landstrich dran: Die Deutschen werden ausgesiedelt – (schönes Wort)

So voll war die Kirche noch nie. In dem 4000-Seelen-Ort lebten über 3000 Deutsche – alle katholisch und die meisten mussten fort. Viele verharrten vor der Kirche, damit sie auch noch einen Segen vom Pfarrer erhielten.

Neues Jahr 1946.

Eisiger, harter und schneereicher Winter.

Mit dem Notwendigsten, was jeder so tragen kann, geht es ins Ungewisse.

Zu Fuß machen sich die Menschen auf den Weg durch Schnee in eisiger Kälte - Richtung Budapest. Angetrieben auch von ungarischer Miliz.

Manche haben das Glück, mit einem Pferdefuhrwerk mitfahren zu können oder wenigstens ihre Habseligkeiten auf einen Wagen aufladen zu dürfen.

Teilweise werden auch manche, vorrangig Kranke, mit Militärlastwagen oder Sanitätswagen transportiert.

Ein elender Zug windet sich durch den Schnee.

Die letzten Blicke zurück - Tränen in den Augen. Im trüben Wintertag, die graue Silhouette - der Kirchturm - zum allerletzten Mal. Viele beten, bekreuzigen sich. Sie spüren, das ist für immer. Sie denken an die Angehörigen, die sie auf dem Friedhof zurücklassen müssen. Das ist im Moment das Schlimmste.

Nicht einmal Blumen konnten sie ihnen zum Abschied hinstellen - jetzt im Winter. Mancher hatte noch zum Abschied einen Rosenkranz an das Kreuz eines Angehörigen gehängt.

Most megj tovab - Auf, weiter geht’s

Kleine Babys, unkenntlich eingewickelt in Tragetücher, die sie vor der Kälte schützten sollen, um den Hals gehängt, wimmern, weinen… Hunger… stillen? Trocken legen? – wie denn?!

Immer schauen, dass man zusammenbleibt…

Wo ist die Oma? … Wo ist denn nun wieder der Toni?

Wo ist der Johann? - So geht es unterwegs.

Der Tag vergeht. Müdigkeit. Die Beine schmerzen. Die Finger frieren. Die Nase läuft.

Schon wieder austreten – wartet auf mich…

Die dahinter Nachkommenden strömen auf der ausgetretenen Schneespur vorbei.

Militärfahrzeuge kommen hupend von hinten, Soldaten fluchen.

Menschen quälen sich seitlich in tieferen Schnee, um auszuweichen.

Platz da – wir sind die Sieger! Mancher fällt in den zugewehten Straßengraben. Mühsam wieder herauskrabbeln, weiter geht’s. Ja niemanden verlieren!

Mutter, ich hab so einen Hunger…

In Decken eingehüllt, um sich vor dem beißenden Schneewind zu schützen, bewegt sich der gesichtslose Zug.

Welches sind meine Angehörigen? Alle sehen gleich aus…

Aus anderen Orten stoßen weitere Menschenschlangen dazu und vermischen sich.

Es wird immer unübersichtlicher.

Der Strom wird immer größer. Manches Gepäckbündel bleibt am Rande liegen. Ist es zu schwer geworden? Verloren?

Viel wichtiger ist, dass man seine Angehörigen nicht verliert, dass alle zusammenbleiben.

Eine Oma mit den sowieso kranken Beinen kommt nur langsam und mit Unterstützung ihres Sohnes weiter – sein Gepäck muss er auch schleppen und sein jüngstes Kind hängt an seinem Hosenbein.

Aber Soldaten der siegreichen roten Armee drängen weiter:

„Ostawj babku lezhatj - Lass die Alte liegen“.

Tatsächlich, je näher es Budapest zugeht, liegt hier und da ein größeres Bündel – das hier sieht doch aus wie ein Mensch? - schon teilweise mit Schnee bedeckt, teilweise schon der schützenden Decke entledigt – der am Boden Liegende braucht sie bestimmt nicht mehr.

Hat die schon jemand mitgenommen, weil sie ein (noch) Lebender dringender brauchen kann?

Wer ist es? – wer war es? – ist es sogar ein Bekannter? – gar ein Verwandter???

Dies wird niemand mehr erfahren und auch die späteren Finder nicht interessieren.

Die Gedanken dürfen sich nicht verweilen - weiter geht’s, Daljsche.

Sie nähern sich der großen Stadt.

Viele waren, obwohl es nur ca. 25 Kilometer sind, noch nie in ihrer Hauptstadt, haben aber oft davon geträumt, sie irgendwann einmal zu sehen.

Dass man aber unter diesen Umständen hierher kommt, hat man sich nicht vorgestellt. Wahrscheinlich ist dies aber auch das erste und letzte Mal…

Budapest hat man stets nur „die Stadt“ genannt, es gab ja sonst keine andere, wenigstens nicht im weiten Umkreis.

Früh setzt heute die Dämmerung ein.

Dunkelheit, kaum Lichter. Zerschossene Ruinen ragen wie mahnende Finger in den nachtschwarzen Himmel.

Was sollen wir hier?

In den Straßen, auf freien Plätzen, in Bauruinen - überall lagern schon Menschen.

Einen Platz suchen für die eine Nacht oder für mehrere?

Immer wieder Aufrufe, Kontrolle nach den Namenslisten.

Die Bewohner der verschiedenen Orte müssen zusammen-bleiben.

Militärfahrzeuge und Fußtrupps bahnen sich Wege durchs Chaos.

Alles ist in eine bestimmte Richtung orientiert - Richtung Bahnhof.

Züge füllen sich mit Soldaten. Militärfahrzeuge werden auf Transporter geladen.

Lärm. Flüche. Kommandos. Nachts rollen ununterbrochen die Militärtransport-Züge in jede Himmelsrichtung. Soldaten werden fortgefahren. Gefangene aufgeladen – fort. Andere kommen an – weitere Gefangene quellen aus den Viehwagen. Die werden wohl für irgendwelche Arbeitseinsätze benötigt.

Verwundete werden ausgeladen. Sanitätsfahrzeuge rasen, teilweise mit Alarm-Signal, durch das Menschengewühl, wahrscheinlich ins nächste Lazarett.

Sobald der Morgen graut: Trillerpfeifen, Aufrufe zum Sammeln. Abmarsch Richtung Züge.

Vieh-Transporter, ganz selten auch normale Personenwagen, alles was irgendwie tauglich ist, um die vielen Menschen in möglichst kurzer Zeit fortzubringen. Alles füllen. Schnell, schnell. Manches Gepäckstück bleibt liegen.

Wagen voll? – gibt’s nicht! - immer noch mehr rein.

Schreien. Hoffentlich sind alle Angehörigen zusammen.

Türen, Verschläge zu! Pfeifen, Tüüüt, ab geht’s.

Die Oma und der Opa fehlen. Wo ist der Onkel? Die Tante ist da. Ein Kind fehlt? Hoffentlich sind die im anderen Wagen vor uns!??? Sehen wir die wieder???

Dunkel ist’s im Wagen.

Nur durch die Ritzen blitzt etwas Helligkeit - aber auch eiskalte Zugluft.

Wohin geht’s? Wie lange wird die Fahrt dauern? Mief breitet sich aus. Am hinteren Wagenende ist ein Loch ausgesägt.

Stunden vergehen. Die Blase drückt. Der Magen drückt, der Darm plagt.

Vereinzelt stellt sich schon ein Mann ins Eck.

(Männer haben’s eben einfacher). Der Zwang besiegt letztendlich die Hemmungen. Es geht eben nicht anders.

Man kann jetzt nicht mehr von Mief sprechen – es stinkt.

Manche halten sich schon ein Taschentuch vor die Nase.

Kleinkinder müssen irgendwie trocken gemacht werden. Schreien, Weinen. Mütter säugen Babys an der Brust.

Die Menschen müssen sich verständigen und ihre Plätze wechseln. Die außen Stehenden sind schon ganz erfroren. Sie wollen auch mal zur Mitte, da ist es wärmer. Natürlich wollen die Innenstehenden nicht gern ihre warmen Plätze aufgeben. Gerangel.

Männer haben im „bestimmten Eck“ ein Brett aus der Wand gerissen, damit der Gestank erträglicher wird. Jetzt kommt dafür aber viel kalte Luft herein.

„Zumachen!“ schreit jemand.

„Auflassen!“ ein anderer, der in der Mitte steht.

„Du hast gut reden, bei dir ist’s warm!“

So geht es. Die Stimmung ist gereizt und auf dem Tiefpunkt.

Soll es so vielleicht tagelang weiter gehen, stellt sich mancher die bange Frage.

Eine alte Frau ist zusammengebrochen. Die Strapazen wurden ihr zu viel. Sie will aber auch nicht mehr! Zu was denn - es geht fort - ihre Heimat ist verloren - Haus, Hof, ihr kleiner Acker - wo sind ihre Angehörigen, sie hat sie hier im Wagen nicht mehr gesehen. Warum soll sie also weiterleben?

Für ein Sträflingslager in Sibirien? - letztendlich bis zum Verrecken? Dass sie etwas Gutes erwartet, daran glaubt sie nicht mehr. Sie liegt am Boden. Außen an der Seitenwand. Scharfer Fahrtwind zieht durch die Ritzen herein.

Sie spürt es irgendwann nicht mehr… hat sich ein Höherer erbarmt?

Stunden endloser Fahrt.

Man hat kein Gefühl, in welcher Gegend man sich befinden könnte. Für sie war ja sowieso alles fremd, was mehr als ein paar Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt lag. Man ist ja nirgends hingekommen.

Durch die Ritzen sieht man schwach, dass es schneit.

Wird der Zug langsamer? Tatsächlich. Ruckeln. Der Zug steht.

Nichts tut sich. Männer wollen den Verschlag öffnen. Es geht aber nicht. Die Verriegelung ist außen.

Was haben DIE mit uns vor?

Etwas entfernt hört man russische Kommandos.

Hundegebell. Klagende Menschen. Ein Schuss.

Oh Gott, wollen die uns erschießen???

Die an der Seitenwand Stehenden starren gebannt aus den Ritzen. Da vorne sieht man Soldaten mit Gewehren im Anschlag. Ihre Hunde zerren wild an ihren Ketten.

Leidensgenossen verbreiten sich über ein freies Feld.

Jetzt wird auch ihr Verschlag entriegelt und aufgerissen.

Die direkt vorn Stehenden fallen zum Teil heraus, ganz steif vom langen Stehen auf einer Stelle und von der Kälte.

Wsem wychoditj – Weshi ostawitj! (Alles aussteigen - Gepäck drinlassen!)

Vater im Himmel - das ist bestimmt unsere letzte Stunde?!

Für die Transporte sind jeweils Sprecher der Evakuierten ausgesucht worden, die russisch reden. Mit diesen besprechen die Russen etwas.

Alle spitzen die Ohren. Unruhe, Angst…

Manche fangen schon an zu weinen. Mütter drücken ihre Kinder an sich, Männer umarmen ihre Angehörigen.

Ihr Sprecher kommt auf sie zu: „Wir machen hier Rast, es passiert euch nichts, ihr könnt austreten, aber dass keiner den Versuch unternimmt, abzuhauen. Die warten nur drauf, sie möchten gern mal wieder schießen und die Hunde möchten auch ihren Spaß haben.“

Alle reden durcheinander.

„Wir müssen auch etwas essen, in den Wagen war es ja nicht gut möglich.“

Der Sprecher entfernt sich, verhandelt und kommt wieder zurück. „Also gut, ihr dürft von euren Sachen was herausnehmen, aber alles wieder in die Wagen legen, es kann jederzeit weitergehen.“

Hektik. Die einen bemühen sich, schnell etwas aus ihrem Bündel herauszuholen, andere suchen, soweit es ihnen ermöglicht wird, ein Plätzchen, wo sie sich erleichtern können. Hemmungen haben jetzt keine Gültigkeit mehr.

Überleben heißt die Devise.

Bohrende Fragen haben die Unglücklichen auf den Lippen:

„Wo sind wir, wo werden wir hingebracht, was wird mit uns geschehen?“

Ihr Sprecher hat eine beruhigende Erklärung parat:

„So viel ich weiß, werden wir alle in den Westen gebracht, bestimmt nach Österreich oder Deutschland. Zurück kommen wir bestimmt nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass wir in Gefangenschaft müssen.“ Gemischte Gefühle. Erstmal Erleichterung, die Minen hellen sich auf.

Der Verlust ihrer Heimat tut weh - wird aber im Augenblick verdrängt.

Wichtig ist jetzt, den Transport zu überstehen. Wie weit ist Deutschland überhaupt entfernt? Die ganze Zeit in dem eiskalten Zug, da werden viele erfrieren.

Reicht unser Essen? Die geben uns bestimmt nichts! (so viel sie sehen, leben die Soldaten auch nicht üppig).

Sie stehen mit ihrem Zug auf freiem Gelände, offensichtlich eine Ausweichstrecke. In einiger Entfernung sieht man einen großen Fluss. Das muss die Donau sein.

Zwei Transportzüge mit Militärfahrzeugen beladen und ein Zug mit Soldaten, fahren in Gegenrichtung vorbei, wahrscheinlich in Richtung Heimat.

Zum Teil fröhlich dreinblickende Gesichter schauen aus den Fenstern, manche singen sogar.

Ein Soldat wirft irgendeine Dose heraus.

Bevor aber ein Kind danach greifen kann, hat sie schon einer ihrer Wächter an sich genommen. Der reißt die Dose auf und verschlingt den Inhalt. Offensichtlich war was Essbares drin.

Pfeifen, Befehle, es geht weiter. Dawaj, dawaj idi!

Schnell alles zusammenpacken und einsteigen. Im ganzen Durcheinander, bemerkt man erst jetzt, dass die alte Frau, die schon im Wagen den Zusammenbruch hatte, reglos im Schnee liegen bleibt. Zuerst wollen zwei Männer sie aufheben, in den Wagen rein hat aber keinen Sinn – zu spät! Begraben? – unmöglich.

„Dawaj“ - in die Wagen, schnell, schnell.

Gott sei Dank, ein paar waren so beherzt und haben die Notdurft-Ecke sauber gemacht. Vom Gebüsch hat man Zweige abgerissen und in die Ecke gelegt. So ist der Platz nicht mehr ganz so unansehnlich. Ist alles beieinander? Der Verschlag wird schon zugehauen und verriegelt. Pfeifen, Kommandos, Ruckeln und schon setzt sich der Zug langsam in Bewegung. Die an der Seitenwand Stehenden sehen noch aus den Ritzen das traurige Bündel Mensch, das einsam im Schnee im Nirgendwo zurückbleibt.

Tränen in den Augen.

Also: Westen. Zukunft ungewiss.

Diesmal dauert es nicht mehr Stunden.

Die Stimmung ist durch das Klammern an die Hoffnung auf einen relativ guten Ausgang ihrer Reise gestiegen. Die Fahrt verlangsamt sich. Es geht an bereits stehenden Zügen vorbei. Überall Soldaten. Zeltlager. Im Schritttempo immer weiter.

Stillstand. Warten. Endlos.

Die Ungeduld wächst. Wieder ein Stück weiter. Es wird hoffentlich bald Tag.

Stopp. Warten.

Anschwellendes Stimmengewirr. Quietschende Riegel. Öffnen des Türverschlags.

Wychodi, weshi bratj s soboj. (Aussteigen, alles ausräumen)

Wieder das qualvolle Aussteigen. Wieder fallen ein paar Schwache zur Luke hinaus auf den Schotter. Einer Frau fällt ihr Baby aus den Händen hinunter, wo es schreiend liegen bleibt. Andere werfen zuerst ihre Habseligkeiten hinaus und folgen gleich hinterher, um ja nichts zu verlieren.

Es ist offenbar eine Bahnstation und Sammelplatz.

Überall sind Scheinwerfer aufgestellt.

Alle Aussteigenden werden von Bewachungstrupps umstellt.

Kommandos zum Nachfolgen. Sie werden durch Gassen von bereits angekommenen Leidensgenossen bis zu einem freien Platz geführt. Da wird ihnen verständlich gemacht, dass sie sich niederlassen sollen. Schnell packen sie ihre Decken und Ähnliches aus. Zusammengehörige versuchen sich etwas zu schützen, indem sie sich dicht aneinanderdrängen.

Die eiskalte Nacht müssen sie überstehen. Zum Morgen hin ist die Kälte am schlimmsten. Überall vor Kälte wimmernde Menschen. Kurzer Dämmerschlaf erlöst sie von den Schmerzen und quälenden Gedanken. Ein eiskalter klarer Morgen lässt sie aber wieder schlotternd erwachen.

Überall Husten, Schnäuzen. Jammern.

Aufstehen, die Gelenke bewegen, die Glieder reiben - ja nichts erfrieren. Das lässt sich aber bei vielen nicht vermeiden.

Ein Militär-Jeep fährt vor. Einer unterhält sich mit ihrem Sprecher. Dieser wendet sich anschließend an seine Gruppe:

„Ein Wunder geschieht, fünf Mann müssen mitkommen, Geschirr mitnehmen, wir sollen was zu Essen holen.“ Freudenäußerungen gehen durch die Reihen. Jeder will natürlich mit. Mit fünf Ausgewählten marschieren sie ab.

Die Zurückbleibenden warten sehnsüchtig.

Es vergehen aber über zwei Stunden bis sie zurückkommen.

Die Hungrigen stehen schon lange da und warten darauf, was die sechs Männer bringen werden. Endlich, die Kolonne ist in Sicht. Die Hälse werden lang. Kinder können es nicht mehr aushalten, Wachen wollen sie zurückdrängen.

Vergeblich, die Kinder wuseln ihnen zwischen den Beinen durch und rennen auf die Entgegenkommenden zu.

Voll bepackt, eine Schubkarre haben sie auch dabei. Zwei andere haben eine Art Feldbett, das sie tragen - und alles ist voll beladen. Ein Durcheinander. Viele Fragen. Hände werden ihnen entgegengestreckt. Jeder will etwas davon haben.

Die Wachen versuchen, etwas Ordnung in die Masse zu bringen. Es geht ja nicht, wenn alle gleichzeitig drauf losstürmen. Eine Reihe bilden, jeder sollte irgendein Behältnis dabeihaben, damit er etwas aus den großen Kesseln erhalten kann. Zusätzlich werden noch Brotlaibe und Päckchen mit völlig unbekannten Süßwaren verteilt. Außerdem noch warme Decken. Außer der Art Eintopf in den Kesseln, der ursprünglich heiß war, aber jetzt natürlich unterwegs abgekühlt ist, gibt es noch ganz ungewöhnliche und fremde Sachen:

Schokolade! – viele haben dies bis jetzt gar nicht gekannt beziehungsweise noch nie gegessen. Irgendetwas in kleinen Päckchen mit einer total fremden Sprache darauf, sodass man gar nicht weiß, was man damit machen soll.

Und Zigaretten! Manche paffen gleich eine, bevor sie von dem Eintopf probierten.

Später stellt sich heraus, dass in den kleinen Päckchen Kaugummis waren! Wie isst man den? - oder ist der zum Lutschen?

„Ja und wo wart ihr denn? wo ist das alles her? Gibt’s da noch mehr?“ Mit solchen Fragen werden die Überbringer bestürmt.

Die sechs Männer kommen sich wie Helden vor und erzählen stolz: „Wir sind ca. zwei Kilometer marschiert, überall lagern Landsleute von uns. Wir sind offenbar schon in Österreich.

Und stellt euch vor, dort sind die Amerikaner. Die sollen uns übernehmen. Die haben dort riesige Lager, scheinbar mit allen Gütern, die man braucht. Und in einer riesigen Küche gab es Essen. Überall Warteschlangen davor. In der Küche kamen wir uns vor wie im siebten Himmel. Da war es natürlich herrlich warm und ein himmlischer Geruch vom Kochen.“

Ein Wunder war geschehen.

„Jetzt müssen wir nur noch ein Dach über den Kopf bekommen.“

Aber dies sollte noch eine Weile dauern.

Eine rege Betriebsamkeit herrscht im Lager.

Allerlei Gerüchte, Vermutungen gingen durch die Reihen.

Es wurde auch streng darauf geachtet, dass sich niemand unberechtigt von seiner Gruppe entfernt. Viele kleinere Häufchen wurden zusammengelegt, so dass große Gruppen entstanden, aber die Bewachung einfacher wurde.

Für die Menschen wurde es dagegen schwieriger und unüberschaubarer. Man musste auf seine Angehörigen aufpassen, dass man ja niemanden verlor. Leicht konnte man sich hier verirren, vor allem die vielen Kinder. Für sie war es ja interessant, denn sie wollten alles auskundschaften. Mancher kleine Knirps war auf einmal verschwunden und die Eltern in panischer Angst, wenn sie es bemerkten.

Das mit den Amerikanern, das reizte doch ungemein. Man hat schon allerhand von diesen Leuten gehört. Die stammen aus einem Wunderland, jenseits des großen Ozeans. Alle dort leben im Wohlstand. Anders als die Russen. Als man herausgefunden hatte, was man mit den Kaugummis macht, war die Neugier und Begeisterung bei den Kindern grenzenlos. Man erzählte sich die unglaublichsten Dinge.

Ein gewisser Schwarzmarkt hatte sich auch schon gebildet. Alles Mögliche versuchte man einzutauschen. Zigaretten waren natürlich bei den Männern begehrt. Die Frauen schimpften mit ihnen, denn andere Sachen waren schließlich wichtiger. Einige waren auch schon an Kaffee gekommen. Manche junge Frau hatte einem Soldaten schöne Augen gemacht, um an begehrte Sachen zu kommen.

Wie lange würde man hier bleiben?

Immer mal drang eine Nachricht durch, dass die Bewohner eines bestimmten Dorfes weitertransportiert worden waren. Man wurde schon unruhig. Das lange Warten zehrte an den Nerven. Mit der Situation der Verpflegung war man einigermaßen zufrieden. Die meisten hatten noch eine eiserne Notreserve in ihrem Gepäck. Die wollte man auf keinen Fall angreifen - man wusste ja nicht, was noch kommt.

Man traute dem Frieden noch nicht.

So standen Tag für Tag endlose Schlangen vor der Essensausgabe. Stunden brauchte man für den mühseligen Weg dorthin und wieder zurück. So verging aber auch der Tag, man hatte ja sonst nichts zu tun.

Nur die Unterbringungsmöglichkeiten waren äußerst dürftig.

Verschiedene hatten schon in den Boden eine Kuhle gegraben und darüber eine Decke gespannt. Leute mit Kindern oder alte Leute waren übel dran.

Die Militärverwaltung war bemüht, in das Chaos einigermaßen Ordnung zu bringen. In jeder Ortsgruppe waren Personen für gewisse Aufgaben eingeteilt: Frauen, die Hilfsdienste und Pflege übernahmen. Männer wurden zu Aufgaben, wie Aufräumen, Abfallbeseitigung, den Schwächeren zu helfen, eine Notunterkunft zu bauen und sonstigen Arbeiten eingeteilt. Junge Burschen und auch Mädchen, um Essen zu holen für solche, die nicht mehr selbst in der Lage dazu waren.

Für die Kleineren, die noch nicht zu Diensten eingeteilt waren, bot dies Möglichkeiten zu Abenteuern. Alles war neu und interessant: Soldaten und deren Fahrzeuge, Menschen der verschiedensten Nationen und Hautfarben (!). Konnte man vielleicht sogar aus den Militärdepots etwas stibitzen?

Das Abenteuer lockte. Gegenüber solchen kleinen Lausbuben zeigten sich die Militärs auch meistens großzügig, mancher ließ sogar etwas fallen. Wie Hyänen stürzten sich die Kinder darauf. Offiziell sollte sowas aber nicht praktiziert werden.

Das Allergrößte aber war, wenn sie sich bis zu den Amerikanern durchschlagen konnten. Da ging es locker zu. Mit prallen Taschen kamen sie zurück - oft Kaugummi kauend. Kleine (große) Helden waren sie dann.

Die besorgten Eltern verfolgten dies mit gemischten Gefühlen.

Freude, wenn es eine Extra-Ration gab, aber auch Sorge, dass einmal unverhofft der Befehl zum Weitertransport kommt.

Dieser Tag beginnt mit heftigem Schneefall.

Der wievielte ist es – man zählt die Tage nicht mehr.

Raus aus den hüllenden Decken. Für die Toilette muss man 100 Meter weit gehen.

Unbeschreiblicher Zustand…

Anschließend schnell auf den Weg zur Essensausgabe.

Da hat man gar keinen Überblick mehr, wo die einzelnen Personen sich befinden. Kurz vor Mittag treffen die Leute ein mit ihren Mitbringseln. Die Mütter versuchen solange, „zuhause“ Ordnung zu halten und ihre Kinder zu versorgen.

Zur Essenszeit kehrt dann eine gewisse Ruhe ein. Ältere Leute dösen anschließend stundenlang vor sich hin.

* * *

Eine Mutter aber findet keine Ruhe.

„Habt ihr unseren Toni gesehen?“

Heute Morgen war er schon in Richtung Amerikaner unterwegs. Wo er aber jetzt geblieben ist, weiß niemand.

„Der Lausbub, wenn der zurückkommt, muss ich ihn mal versohlen“, meint der Vater.

Unruhige Suche – auch bei den anderen Gruppen.

„Wir haben ihn nicht gesehen.“

„Wir kennen ihn nicht.“

„Dahinten war er vor einer Stunde.“

„Da drüben hab ich ihn gesehen.“

Mutter und Vater werden langsam hysterisch.

Schon später Nachmittag.

Der große Schock!

Lautsprecherdurchsage: „Dorf Etyek sammeln, in einer halben Stunde Abmarsch.“

„Ach Gott, wo ist mein Toni, wo ist mein Mann, - Anton! – Toni!“

Der Vater eilt zurück. „Wo ist jetzt meine Frau? – „Resl!“

Bei der Nachbar-Gruppe sieht er sie. Rennt hinüber. Sie fallen sich in die Arme. Theresia schreit hinaus „Toni – Toniii! - wo bist du!? so komm doch!“

„Was machen wir jetzt?“

Schnell zum Gruppenführer „Unser Toni ist verschwunden.“

„Wir müssen zusammenpacken, in einer Viertelstunde ist Abmarsch.“

„Anton, ich bleibe hier, ohne Toni gehe ich nicht fort.“

Der Gruppenführer, ein Bekannter aus ihrem Dorf, versucht, ihr die Lage klar zu machen. „Die Russen lassen nicht mit sich handeln, wir müssen fort, auch du.

Die werden den Jungen schon finden und nachschicken“, versucht sie der Mann zu beruhigen. Er muss seine Aufgabe erledigen – ALLE müssen fort – (nur die Toten dürfen hier bleiben).

Der Vater eilt zu einem russischen Soldaten und fleht ihn an.

Der aber: „Nix verstehn, fort, dawaj – dawaj“ und nimmt zum Nachdruck sein Gewehr von der Schulter.

Eine Gruppe von Bekannten nimmt die beiden verzweifelten Eltern in ihre Mitte. Entsetzen im Gesicht der Mutter, Männer tragen sie halb. Es gibt kein Erbarmen.

Der Weg zu ihrem Zug geht durch andere Gruppen - ist lang, aber auch wieder kurz. Solange sie noch nicht im Zug sind, besteht wenigstens die Hoffnung, dass ihr Sohn doch noch auftaucht. Ununterbrochen rufen sie: „Toni! Toniii!“

Männer heben die wild um sich schlagende Frau in den Eisenbahnwagen. Sie merkt gar nicht, dass sich die Situation total verändert hat: Unterwegs sind sie von amerikanischen Soldaten übernommen worden.

Die eskortieren sie zu ihren Zügen.

Die sehen ganz anders aus. Es sind Personenzüge!

Wohl auch ziemlich ramponiert, aber die meisten bekommen einen Sitzplatz. Viele müssen aber trotzdem in den Gängen stehen. Es ist also eine erhebliche Verbesserung eingetreten.

Die arme Frau bemerkt von alledem nichts.

Ohne Rücksicht auf die bereits auf ihren Plätzen Sitzenden drängt sie sich zu einem Fenster vor und reißt es herunter.

Wenn ihre Nachbarn sie nicht zurück gehalten hätten, wäre sie aus dem Fenster gestürzt.

„Toni – Toniii!“, so hallt es noch lange in die Dunkelheit des bereits fahrenden Zuges. Die nur noch kreischenden Rufe verstummen langsam mit ausbleibender Stimme.

Die Mutter bricht total zusammen.

Ihr Mann zieht die auf den anderen Leuten Liegende zu sich heran. Jemand hat Platz gemacht. Anton lässt sich, mit seiner Frau im Arm, auf den angebotenen Platz sinken. Sie ist vor Erschöpfung eingeschlafen. Das Zucken des Körpers und der Arme, die etwas auffangen wollen, verraten, dass ihr Geist nicht zur Ruhe gekommen ist.

Die meisten Menschen sind eingeschlafen.

Die Spannung hat nachgelassen. Sie fühlen sich jetzt bereits viel sicherer.

Ihre ersten Kontakte mit den Amerikanern haben sie beruhigt.

Die große Ungewissheit - die Angst vor Sibirien - die Angst vor Misshandlungen, hat sich gelegt.

* * *

Toni, gerade mal vier Jahre alt, versteht sich schon ganz gut mit den Amerikanern. Die kennen ihn bereits und winken ihm im Vorbeigehen.

In der Kantine arbeiten viele Frauen.

„Hi Toni, little darling come on! “

Er flitzt zwischen den großen Herden und Küchengeräten umher. Fällt einmal etwas hinunter, ist er zur Stelle und hebt es auf. Es macht ihnen Spaß, er ist für sie eine nette Abwechslung. Toni kennt schon teilweise deren Namen.

„I am Toni“ stellt er sich oft vor. Die Großen lachen.

Die Soldaten sehen es nicht gerne, dass Zivilisten sich in ihren Räumen aufhalten. Diese „Deutschen“ waren ja schließlich alle Nazis, also ihre Feinde.

Aber mit so einem kleinen Wonneproppen kann man doch nicht böse sein.

Gerechtigkeitshalber muss man aber betonen, dass auch die Russen gegenüber Kindern sehr freundlich waren. Der Unterschied war eben, dass es diesen oft selbst nicht gut ging. Sie waren daher nicht in der lockeren Stimmung wie die Amerikaner.

Also, unserem Toni geht es gut bei den Amerikanern.

Er schaut sich so manche Verhaltensweise ab. Einer hat ihm eine Mütze geschenkt. So marschiert er herum, die Mütze nimmt er nicht mehr ab - und immer Kaugummi kauend. Die Sprache gefällt ihm, die übt er fleißig. An diesem Tag vergisst er die Zeit. Es ist schon Spätnachmittag, als er mit gefüllten Taschen und einem gefüllten Rucksack bei seiner Gruppe eintrifft.

Was heißt eintrifft?

Da sind ja fremde Menschen! Bin ich verkehrt?

Wirrer Blick – dort drüben waren doch noch die anderen vom Nachbardorf, die er auch kannte. Aber jetzt machen sich auf diesem Platz fremde Menschen breit.

„Mutter! – Vater! – wo seid ihr!?“

Panik überkommt ihn.

Die Leute von einer Nachbar-Gruppe haben mitbekommen, dass der Toni aufgetaucht ist, den seine Eltern vor ihrer Abreise suchten. Jetzt ist guter Rat teuer.

Eine Frau nimmt ihn auf den Arm und versucht ihm zu erklären, dass seine Eltern fort sind. Was tun???

Von dem „großen“ Toni ist nichts mehr übrig geblieben.

Klein ist er – winzig - und allein…

In seiner Verzweiflung und Einsamkeit klammert er sich an die fremde Frau und verkriecht sich unter ihrer schützenden Decke an ihre warme Brust.

Leises Wimmern klingt hervor „Mutter – Mutter“.

Die Leute um die Frau herum sind betroffen. Sie haben ja mitbekommen, dass die Eltern den kleinen Toni überall suchten. Die Abenteuerlust des kleinen Wirbelwinds hat jetzt böse Folgen. Wohin sind jetzt seine Eltern? Wer weiß das?

Bei den vielen tausenden und abertausenden Menschen, die in dieser Zeit von überall aus dem Osten nach irgendwo hin in den Westen transportiert werden - wie will man da jemanden finden.

Der Sprecher der Ortsgruppe ist auch ziemlich ratlos.

„Ich muss es den Russen melden.“

„Die suchen ja eine Person nach ihrer Liste.“

Der Mann nimmt den Kleinen auf den Arm und trägt ihn zur Kommandantur.

Dort geht es wild zu. Ein großes Durcheinander. Man hat das Gefühl, dass man das ganze Geschehen nicht mehr richtig im Griff hat.

Für die Russen war dieser Job hier nicht mehr interessant.

Sie hatten die Abwicklung der Übergabe an die Amerikaner zu bewerkstelligen und waren froh, wenn die verhassten Deutschen fort waren. Mit den Gefangenen, die zum Arbeitsdienst eingesetzt wurden, hatten sie schon genug zu tun. Die waren für sie nützlich. Aber die anderen zu evakuieren, das war für sie eine unnötige Last.

Sollen sich doch die Amerikaner damit herumplagen.

Auf die sind sie sowieso neidisch. Denen geht’s doch viel zu gut. Die sehen sogar auf sie herab.

Dieser Junge sucht seine Eltern? - na und - wo die sind - wo die hinfahren?

Unsere Eltern sind auch nicht da, wissen unsere Eltern wo wir sind? – ob wir noch leben? – oder ob wir was zu essen haben? Für sie ist noch Krieg. Wer weiß, ob sie je einmal wieder nach Hause kommen.

Was interessiert da EIN Junge?

In eine Ecke hat man ihn gesetzt.

Ob er die ganze Tragweite der Situation begreift? – bestimmt nicht.

Der zuständige Offizier, ein Major Bori, nimmt zum Schichtwechsel den Tagesbericht entgegen.

„Besondere Vorkommnisse: … dann ist noch zu melden: Laut Transportliste 38 ist ein deutscher Junge, Anton R. vom ungarischen Transport fehlend gemeldet.

Des Weiteren ist hier“ – zeigt auf das Häufchen Elend „ein Junge aufgegriffen worden, das könnte der Gesuchte sein.“

Der Major nimmt den Kleinen zu sich, der am ganzen Leib vor Angst zittert. „Du, deutsch Held - ha, ha, ha, - komm her, du gefangen.“ Der Mann nimmt den Kleinen hoch.

„Na, hast du Name?“

„T.. T.. .. To.. To … Toni“

Drückt ihn sanft an sich, was man dem Hünen gar nicht zugetraut hätte, streichelt ihm beruhigend über das Köpfchen „Komm her, du kleines Medweshonok“

Toni legt schluchzend seinen Kopf an die bärtige Wange dieses furchteinflößenden Riesen und macht die Augen zu.

In diesen Armen ist er gut aufgehoben, hier kann ihm nichts passieren.

Kapitel 4

Die Offiziere der russischen Truppen hatten die Möglichkeit, ihre Familienangehörigen nach Kriegsende nachkommen zu lassen. Es war sogar wünschenswert, dass sich Angehörige der Armee in den besetzten Ländern ansiedelten. Platz gab es ja jetzt.

Budapest war für die Russen, sowieso für diejenigen, die vom fernen Osten stammten, ein begehrter Ort. In Budapest, einer der schönsten Städte, war zum Glück nicht viel zerstört. Die meisten Zerstörungen waren erst von der deutschen Wehrmacht bei ihrem Rückzug verursacht worden.

Schöne alte Villen standen leer.

Und so hat besagter Major seine Frau schon vor Monaten nachkommen lassen.

Der Krieg war vorbei. Die Evakuierung der deutschen Bevölkerung würde auch irgendwann abgeschlossen sein.

Major Andrej Bori will dann seinen Dienst quittieren. Sie werden hier bleiben und eine neue Heimat finden. Eine schöne Zukunft in einer wunderbaren Stadt liegt vor ihnen.

Nur einen Wehrmutstropfen hat die ganze Sache – sie bekommen kein Kind!

Egal, was sie versucht haben, es blieb bisher erfolglos…

Andrej kündigt sich zum Wochenend-Urlaub an,

Mit seinen Gedanken ist Andrej schon bei seiner Olga, die immer am Fenster wartet, bis er heimkommt. Er freut sich darauf, wie er ihr sagen wird: ‚Mein Schätzchen, was glaubst du, was ich dir mitbringe?’

‚Hast du wieder von irgendwo Kaffee organisiert?’ – sie liebt Kaffee über alles und hofft immer, dass Andrej welchen mitbringt.

Tatsächlich - in sehnsüchtiger Erwartung steht Olga am Freitagabend am Fenster und schaut auf die Straße hinunter. Meistens kann er freitags früher Schluss machen, so dass er spätestens gegen 21 Uhr heimkommt. Sie wird schon unruhig, wer weiß aber, was ihn unterwegs aufgehalten hat.

Ein Schneegestöber - hoffentlich kein Unfall. Ist das Auto stecken geblieben? Viele Gefahren lauern auf der über 400 Kilometer langen Strecke im Winter.

Solche Gedanken gehen ihr durch den Kopf.

Sie setzt sich meistens in ihren bequemen Schaukelstuhl, eine warme Decke über die Schulter geschlungen und wartet auf ihren Held. Ja, für sie ist er ein Held.

Das Licht im Zimmer hat sie ausgemacht, nur eine Kerze brennt auf der Fensterbank. Der Samowar und eine Tasse mit dampfendem Tee steht daneben.

In der Stadt unten brennen wenig Lichter. Umso schöner glitzert die Donau. Normal würden ja die vielen unzähligen Lichter der Kettenbrücke brennen, was ein grandioses Schauspiel wäre. Aber kurz vor Kriegsende haben die Deutschen bei ihrem Rückzug noch viel zerstört, natürlich auch die strategisch wichtigen Brücken. Straßenbeleuchtungen sind Luxus geworden, daher stark minimiert.

Die Augen fallen ihr immer öfter zu. Hoffentlich geht die Kerze nicht aus, bevor Andrej kommt. Ihm gefällt das sehr - die brennende Kerze am Fenster, die ihm sagt: ‚Komm heim, du wirst sehnsüchtig erwartet’.

Es ist schon fast 23 Uhr - sie ist jetzt ernsthaft besorgt.

Kommt er vielleicht erst morgen früh? Da ist es bestimmt besser zu fahren als jetzt im Dunkeln. Viele bange Stunden und Tage hat sie schon mit Warten zugebracht, das war für sie oft unerträglich.

Sie träumt dann:

Beide wohnten in Nowosibirsk und haben sich schon in der Kinderzeit gekannt. Er war und ist noch immer ihre große Liebe. Beide haben Musik studiert und sich dabei kennen gelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Dass sie einmal heiraten werden, war ihnen sofort klar.

Der Krieg brachte dann aber alle Pläne durcheinander.

Andrejs Vater, selbst Berufssoldat, wollte immer, dass sein einziger Sohn in seine Fußstapfen tritt.

Aber Andrej verschrieb sich ganz der Musik. Und seit er seine Olga kannte, hatte er nichts anderes mehr im Kopf. Sie waren beide überglücklich. Dass er dabei seinen Vater kränkte, tat ihm weh. Aber mit Olga stellte er sich eben ein ganz anderes Leben vor.

Die Nachricht von einem Krieg der Deutschen, der den ganzen Osten erfassen wird, ging von Mund zu Mund. Für die jungen Leute war das aber kein Thema. Sie gingen in ihrer Musik auf.

Auch als Russland mobil machte, klingelten immer noch nicht die Alarmglocken.

Andrejs Vater ärgerte sich, dass sein Sohn gar kein Interesse an dem Geschehen zeigte. Bis zu einem bestimmten Tag, da sollte sich das Leben von Andrej gründlich ändern wie das von Millionen anderer.

Ein ganz unüblich aussehender Brief lag bei der Post.

Der Vater öffnete ihn zuerst, es war ihm gleich klar, was darin stehen würde. Und doch, als er es schwarz auf weiß vor sich hatte, musste er schwer schlucken. Es ist ja schließlich ein Unterschied, ob man in Friedenszeit Soldat ist.

Dies hier war aber etwas anders. Es würde Krieg geben, der auch sie betreffen würde, davon war er überzeugt.

Dieser Stellungsbefehl, den er in den Händen hielt, war für seinen Sohn bestimmt.

Die Unterhaltung beim Essen verlief an diesem Tag recht einseitig.

Irgendeinen Kummer hatte der Vater - ein besorgter Zug im Gesicht verriet es. Nach dem Essen ließ sich der Vater, entgegen seiner sonstigen Art, seine Pfeife bringen, die er sich ziemlich umständlich stopfte und langsam anzündete. Irgendwie wollte er Zeit gewinnen. Für Andrej und Olga war klar, es musste ihn irgendwas bedrücken. Sie sahen ihn immer strenger an, um ihm zu zeigen, dass er endlich mit der Sprache herausrücken sollte.

Richtige Schweißperlen standen ihm auf der Stirn.

„Andrej möchtet ihr einen Wodka, das Essen war heute ziemlich fett?“

Jetzt wurde es ihnen doch unheimlich, da ihm der Doktor das Rauchen und den Alkohol untersagt hatte. Natürlich tranken sie ein Gläschen mit.

Andrej tat ganz nebensächlich: „Und, gibt es sonst irgendetwas Neues?“

Wortlos legte ihm der Vater den Brief hin.

Olga fühlte, wie sich eine Klammer um ihr Herz schloss.

Andrej las und wurde blass.

Er hatte den Gedanken immer verdrängt, aber natürlich immer befürchtet, dass dies eintreten würde. In 14 Tagen sollte er sich schon in der Kaserne einfinden. Olga fiel ihm um den Hals und weinte. „Was wird denn jetzt aus uns?“

Der Vater war sich der ganzen Tragweite bewusst. Das wird kein normaler Militärdienst, der nach 24 Monaten beendet ist. Es geht an die Front. So hatte sich das der Vater nicht vorgestellt.

„Ihr wolltet doch heiraten, wenn ihr euer Examen abgelegt habt? Wie wäre es, wenn ihr dies schon vorher tun würdet? - meinen Segen habt ihr ja.“

Der alte Schlaukopf wusste, was alles passieren kann und hoffte, dass Olga dann bei ihm im Haus wohnen würde, er wäre dann nicht allein. So lange der Krieg dauerte, wohnte Olga dann tatsächlich in Andrejs Elterhaus.

Jetzt aber, zum Ende hin, wurde Andrej in Ungarn stationiert und da hatten sie die Möglichkeit, dieses Haus hier zu beziehen. Andrejs Vater war sehr traurig. Das Wichtigste war aber, dass der Sohn den Krieg überhaupt überlebt hatte - und zwar gesund.

* * *

Das Licht eines Auto-Scheinwerfers schreckt sie auf, schwenkt in ihren Hof.

Jede Müdigkeit ist weggeblasen, ihr Herz schlägt schneller – der Langersehnte kommt. Vier Wochen war sie diesmal allein.

Hoffentlich bleibt er ein paar Tage. Sie fliegt die Treppen hinunter und wird die Türe aufmachen, wenn sie seine Schritte direkt vor der Haustüre hört. Ein herzlicher Empfang ist ihm gewiss mit einem laaangen Kuss.

‚Na, wo bleibt er denn?’, sie weiß die Anzahl der Sekunden genau, die er vom Auto bis zur Haustüre braucht.

Diese Zeit ist aber schon überschritten – was macht er solange? Sie hat zitternd die Türklinke in der Hand.

Was murmelt er da? Nun hört sie seine Schritte auf dem Kies.

Jetzt steht er vor der Türe. Sie reißt sie auf und fliegt auch schon an seine Brust. Was trägt er denn vor sich her?

Ein Wimmern, als sie ihre Arme um seinen Hals wirft.

Hat er einen Hund mitgebracht?

Pssst, will Andrej machen, aber sie verschließt ihm schon seine Lippen mit einem Kuss. Die Umarmung missglückt etwas.

„Wir müssen erst nach oben gehen“, flüstert Andrej leise.

Er steigt die Treppen hoch und geht direkt ins Schlafzimmer.

Olga versteht gar nichts und geht voller Ungeduld hinterher.

Er versperrt ihr total die Sicht, als er sich über das Bett beugt, etwas behutsam niederlegt und gleich zudeckt. Olga macht das Licht an und steht schon neben ihm.

„Andrej! – ein Kind?! - was ist mit ihm?“

„Setzen wir uns hin, ich muss dir eine lange Geschichte erzählen.“

Voller Neugier lauscht sie seinen Worten. „… und das ist jetzt unser Kind.“

In dieser Nacht schlafen beide nicht.

Olga ist es unbehaglich zumute, schließlich hätte Andrej alles dransetzen müssen, um herauszufinden, wer die Eltern von Toni sind, ob sie noch leben und wohin sie verschickt wurden. Das Kind hätte an eine Suchstelle übergeben werden müssen und dies wäre gewiss ein langer bürokratischer Weg geworden. Das Kind würde man in Heimen unterbringen, immer in der Ungewissheit, ob es je seine Eltern finden wird.

Die Suchlisten sind sehr lang bei den Millionen Vertriebener aus dem Osten.

Dank seiner Stellung sind Andrej plausible Möglichkeiten gegeben, um das Kind als elternlos registrieren zu lassen. Dass dann so ein Kind eine Aufnahme in einer Familie findet, verkürzt die ganze Prozedur. Und schließlich steht da der starke Wunsch nach einem Kind im Hintergrund. Das ganze Jahr über, in dem sie schon in Budapest ihren Wohnsitz haben, ist es schließlich Olga gewesen, die sich sehr einsam gefühlt hat. Sie war immer hin- und her gerissen. Hätte sie doch bei seinem Vater bleiben sollen? Wohl ist sie jetzt näher bei Andrej, aber ob sie 4000 Kilometer von ihm entfernt ist oder 400 - allein ist allein.

Hätten sie Kinder, würde sie die Trennung von Andrej viel besser ertragen. Sie weiß, sie würde sie verwöhnen. Sie ist eine große Familie gewohnt, sie hatte schließlich noch sechs ältere Geschwister, zwei waren leider schon früh gestorben. Das Haus war bei ihnen immer voll, ein großer Tisch beim Essen. Es gab nie Langeweile. Dass Alleinsein so wehtun kann, hat sie hier erfahren. Wer weiß, wie lange Andrej noch beim Militär Dienst tun muss. Er kann ja auch versetzt werden, irgendwohin, weiter weg. Was dann?

Das Wimmern des Jungen weckt sie aus ihrem unruhigen Halbschlaf heraus. Jetzt, gegen Morgen, hätte man noch schlafen können. Es ist noch dunkel, vielleicht 5.00 Uhr.

„Mutter – Mutter“ klingt es leise suchend aus dem Dunkeln.

Olga ist überrascht: das Kind spricht deutsch!

Es ist ihnen klar, dass die ersten Tage sehr schwer sein werden und sie sehr behutsam das Vertrauen des Kindes gewinnen müssen. Mit viel Einfühlungsvermögen werden sie das Kind an sich gewöhnen müssen. Mit der Sprache wird es bei dem kleinen Kerl auch keine großen Probleme geben. Sie können beide gut ungarisch und das wird das Kind schnell lernen. Eins schwören sie sich gegenseitig: Der Junge darf nie erfahren, dass er vielleicht doch noch Eltern hat!

Mit dieser großen Lüge müssen sie leben. Sie werden bei Gelegenheit eine Geschichte auftischen, dass seine Eltern verschollen sind und der Schluss nahe liegt, sie seien tot.

Sie gehen aber auch davon aus, dass der Junge seine richtigen Eltern vergisst.

Andrej muss tatsächlich schon wieder am Montag zum Dienst.

Für Olga beginnt jetzt ein neues Leben.

Das Haus, das sie bewohnen, hat einen großen Garten. Es liegt ganz oben am Rande der Stadt, anschließend geht es weiter den Berg hinauf Richtung Budakesi. Hinter ihnen beginnen die Felder. So sind sie ganz abgeschieden. Sie kann sich ganz „ihrem Sohn“ widmen. Niemand ist da, der neugierige Fragen stellt.

Morgens gibt es ein reichhaltiges Frühstück. Schön gedeckter Tisch mit Tischtuch, Servietten, schönem Geschirr. Für Toni ist das alles neu und ungewohnt, ebenso dies große prächtige Haus. Er hat bis jetzt nur Bescheideneres gesehen. So viel Neues gibt’s da zu entdecken. Olga ist den ganzen Tag um ihn herum. Jeden Wunsch versucht sie zu erfüllen. Olga blüht auf. Ein Traum ist wahr geworden. Für sie hatte alles Bangen und Alleinsein ein Ende.

Der Krieg ging vorüber, ohne dass Andrej etwas zugestoßen war. Das waren schlimme Jahre gewesen. Gott sei Dank lebte sie damals bei seinem Vater; ihre Eltern wohnten auch nicht weit entfernt.

Nun freut sie sich schon auf den Frühling und auf wärmere, längere Tage. Mit Toni beginnt ein neues Leben.

Sie richteten ihm ein eigenes Zimmer ein, von dem er in den Garten und auf die Stadt schauen kann.

Direkt unter seinem Zimmer bauen sie einen großen Schneemann. Als Hut dient ein alter Kochtopf. Ein Stück Holz als Nase, zwei Steine als Augen und kleine Stücke Kohle als Mund - der nach oben lacht zu seinem Fenster. Wenn er dann morgens aufsteht, schaut er zuerst nach seinem Schneemann. Er hat immer Sorge, dass er über Nacht wegläuft.

Neue, dicke Kleidungsstücke ermöglichen auch, längere Zeit draußen zu bleiben. Bisher hatte er nicht solche mollige Sachen, da fror es ihn oft. Sogar Handschuhe bekommt er. Das alles und die viele Zeit, die Olga mit ihm verbringen kann, lassen ihn wieder ganz ausgelassen und sogar fröhlich werden. Als sie dann auch noch von einem freundlichen Nachbarn einen Schlitten geschenkt bekommen, ist er überglücklich. Schlitten gefahren ist er auch noch nie. Zuerst traut er sich gar nicht, den Hang bei ihnen hinunterzufahren. Olga zieht ihn dann ein Stück hinter sich her. Das war auch schön. Erst als Olga sich dann selbst mit ihm draufsetzt, ihn vorne zwischen ihre Beine nimmt und festhält, traut er sich einen kleinen Berg hinunterzufahren. Aber er wird immer mutiger. Am nächsten Tag versucht er es schon alleine. Dann gibt es kein Halten mehr.

Toni will seinen Schneemann mit auf den Schlitten nehmen. Dass das nicht geht, will er nicht glauben. Da kommt Olga auf eine Idee: „Wir bauen ein Schneemann-Kind, das setzen wir auf deinen Schlitten, dann kannst du mit ihm hinunter fahren.“

Gesagt, getan. Mit großem Eifer macht er mit.

Toni hinten drauf: „Ich halte dich, du brauchst keine Angst zu haben.“ Und auf geht’s. Aber leider nicht lange. Vor lauter sich selbst Festhalten rutscht der Schneemann vom Schlitten herunter. Toni will dies verhindern und das Ergebnis ist natürlich, dass sie in einen hohen Schneeberg kippen.

Olga eilt so schnell es geht hinterher, um zu helfen. Toni schreit schon wie am Spieß. Dabei rutscht Olga aus und fällt auch noch dazu. Sie zieht Toni, der den Mund voll Schnee hat, aus der Schneewehe. Es ist ja nichts passiert, es ist eben der Schreck. Als er dann sieht, dass sein Schneemännchen kaputt ist, heult er aufs Neue los.

„