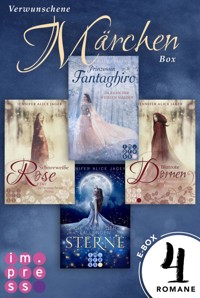

Verwunschene Märchen-Box: Vier Märchen-Romane von Jennifer Alice Jager in einer E-Box! E-Book

Jennifer Alice Jager

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Die ideale Lektüre für eisige Wintertage **Vier moderne Märchenadaptionen der Bestseller-Autorin Jennifer Alice Jager** Berauschend und voller Magie erzählt Jennifer Alice Jager von einer Prinzessin mit dem Mut eines Kriegers, von verlorenen Splittern des Herzens der Mondkönigin und den geheimnisvollen Gefahren, die die Dornen der Rose in sich bergen… //Die »Verwunschene Märchen-Box« enthält die beliebten Romane: Prinzessin Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder Fantaghiro ist nicht nur die Jüngste von drei Königstöchtern, sondern auch die Wildeste. Tagtäglich setzt sie sich über alle Regeln des Hofs hinweg, reitet, liest Bücher und streift oft stundenlang in den verbotenen Weißen Wäldern umher. Das geht schließlich so weit, dass ihr Vater sie auf dem königlichen Ball des Nachbarlands nicht als seine Tochter vorstellen möchte. Für Fantaghiro kein Problem. Ohne zu zögern schneidet sie sich ihr schönes Haar ab und gibt sich als Stallbursche aus, um ihre Schwestern begleiten zu können. Als sie dann aber unterwegs angegriffen werden, steht sie plötzlich vollkommen alleine und nur mit einem Stock bewaffnet dem gut aussehenden Schwertkämpfer Alessio gegenüber – und der hält sie für einen Jungen… Die Nacht der fallenden Sterne Niemals trüben Wolken den Blick auf das Firmament des Landes Havendor. Der Mond leuchtet stets rund vom Himmelszelt und die Sterne flüstern sich Geschichten von Magie und Wundern zu. Legenden über den silbernen Thron der alten Könige… Als direkte Nachfahrin eben dieser Könige und rechtmäßige Regentin hat Luna die Erzählungen darüber schon immer geliebt. Doch nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie wahr sein könnten. Bis eines Nachts die Sterne vom Himmel fallen und zu Männern werden – den Kriegern der Mondkönigin. Sie suchen nur eines: Luna. Nun muss Luna sich ausgerechnet mit dem Mann verbünden, der ihre Familie gestürzt hat und jetzt selbst Anspruch auf die Regentschaft erhebt: Hayes Hallender, dessen warme Augen eine trügerische Sicherheit versprechen. Die »Rosenmärchen«-Dilogie: Schneeweiße Rose. Der verwunschene Prinz Seit dem Tod ihrer Mutter sind die Schwestern Snow und Rose auf sich allein gestellt. Gemeinsam führen sie ein bescheidenes Gasthaus an der Grenze zum verwunschenen Wald. Viele Gefahren drohen dort, doch die Schwestern konnten immer auf sich aufpassen. Bis sie eines Tages einem geheimnisvollen Fremden Obdach gewähren und Snow ihr Herz an ihn verliert. Plötzlich befinden sich Rose und Snow mitten in einem magischen Krieg zwischen den Zwergen und den Feen des Waldes. Und damit mitten in einem Kampf um Liebe, für die Freiheit und um das Schicksal eines ganzen Königreichs. Blutrote Dornen. Der verzauberte Kuss Briar soll ihren Vater an den Königshof begleiten und ahnt nicht, dass sie dort mehr erwartet als die höfischen Zwänge und der rauschende Ball anlässlich ihres sechzehnten Geburtstags. Ein ungebetener Gast taucht bei dem großen Fest auf: jene Fee, die vor zwanzig Jahren von der Schwester der Königin ihrer Macht beraubt und in einen magischen Schlaf gelegt wurde. Erweckt durch einen verzauberten Kuss schwört sie Rache und belegt Briar mit einem Fluch. Sie soll sich an einer Rosendorne stechen und auf ewig schlafen. Briars einzige Hoffnung ist Thorn, der Erbe einer kleinen unscheinbaren Baronie. Er will die Fee besiegen, doch diese hat ihn schon einmal in ihren Bann gezogen und ihm einen folgenschweren Kuss geraubt… //Alle in dieser E-Box enthaltenen Romane sind in sich abgeschlossen.//

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2018 Text © Jennifer Alice Jager, 2017, 2018, 2018, 2018 Coverbild: shutterstock.com / © kiuikson / © Igor Zh./ © nienora / © Ron Dale / © Irina Alexandrovna / © Olga Miltsova / © Maryna Stamatova / © Oleksandra Vasylenko / © alicedaniel / © Flower design sketch gallery Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60485-6www.carlsen.de

Jennifer Alice Jager

Prinzessin Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder

**Eine Prinzessin mit dem Mut eines Kriegers** Fantaghiro ist nicht nur die Jüngste von drei Königstöchtern, sondern auch die Wildeste. Tagtäglich setzt sie sich über alle Regeln des Hofs hinweg, reitet, liest Bücher und streift oft stundenlang in den verbotenen Weißen Wäldern umher. Das geht schließlich so weit, dass ihr Vater sie auf dem königlichen Ball des Nachbarlands nicht als seine Tochter vorstellen möchte. Für Fantaghiro kein Problem. Ohne zu zögern schneidet sie sich ihr schönes Haar ab und gibt sich als Stallbursche aus, um ihre Schwestern begleiten zu können. Als sie dann aber unterwegs angegriffen werden, steht sie plötzlich vollkommen alleine und nur mit einem Stock bewaffnet dem gut aussehenden Schwertkämpfer Alessio gegenüber – und der hält sie für einen Jungen …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Danksagung

Das könnte dir auch gefallen

© privat

Jennifer Alice Jager begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2014. Nach ihrem Schulabschluss unterrichtete sie Kunst an Volkshochschulen und gab später Privatunterricht in Japan. Heute ist sie wieder in ihrer Heimat, dem Saarland, und widmet sich dem Schreiben, Zeichnen und ihren Tieren. So findet man nicht selten ihren treuen Husky an ihrer Seite oder einen großen, schwarzen Kater auf ihren Schultern. Ihre Devise ist: mit Worten Bilder malen.

Vor nicht allzu langer Zeit schlug ich ein altes Märchenbuch auf und überflog mit einem Lächeln auf den Lippen das Inhaltsverzeichnis. Es waren Geschichten aus aller Welt. Märchen von Rittern in strahlenden Rüstungen und Prinzessinnen, so schön wie das Abendrot. An einem Titel blieb ich hängen, denn ich kannte diese Geschichte und ich liebte sie. Die mutigste Prinzessin aller Zeiten, hieß es immer, wenn Fantaghiro im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Ich liebte sie, weil sie anders war. Sie floh nicht vor Gefahren und sie musste nicht gerettet werden. Sie hatte keine Angst. Weder vor Monstern noch vor einer Herausforderung. Fantaghiro war und ist die Heldin meiner Kindheit. Sie zeigte mir, dass jede Frau erreichen kann, was sie erreichen will, wenn sie nur fest an sich glaubt.

Ich widme dieses Buch daher allen Müttern und Vätern, die ihren Kindern beibringen, dass man werden kann, was auch immer man werden will. Man muss sich nur selber treu bleiben und keine Angst davor haben, anders zu sein.

Ein Goldstück für ein Brot

Wie das Geheul rastloser Geister hallte das Echo ihres Namens im Dickicht der Weißen Wälder wider.

»Fantaghiro!«, riefen die Männer des Königs.

Immer wieder riefen sie ihren Namen, doch Fantaghiro sah nicht zurück. Sollten sie doch rufen, schreien und toben. Hier hinein wagten sich die Männer ohnehin nicht.

Fantaghiro hingegen hatte keine Angst und sie würde sicher nicht umkehren.

Noch vor wenigen Schritten war sie von dichtem Grün umgeben gewesen, war über weiches Moos und welke Blätter gelaufen und hatte die Sonne auf ihrer Haut gespürt. In den Weißen Wäldern aber, deren Grenze sich wie ein Bruch in der Welt durch den Forst zog, gab es kein Grün.

Alles um die junge Prinzessin herum war mit glitzernden Eiskristallen bedeckt. Jedes Blatt und die Rinde eines jeden Baumes lagen in einem tiefen, ewigen Schlaf. Es war still. Keine Eichhörnchen huschten über die Äste, keine Vögel bauten hier ihre Nester. Bald waren auch die Wachen verstummt. Alles, was Fantaghiro noch hörte, war das Rauschen ihrer Röcke und ihre eigenen tiefen Atemzüge. In zarten Nebelschwaden zeichneten sie sich vor ihren roten Lippen ab.

Sie wurde langsamer. Es gab keinen Grund mehr, sich zu beeilen, nun, da das Rufen verstummt war.

Es war diese Stille, die den meisten Menschen Angst machte und sie veranlasste, einen weiten Bogen um die Weißen Wälder zu machen. Die Stille und die Ungewissheit. Niemand konnte sagen, wie dieser mystische Ort entstanden war und was er jenen antat, die sich dort verliefen.

Man erzählte sich Geschichten von Wanderern, die des Nachts versucht hatten, diesen eisigen Forst zu durchqueren und nie wieder heimgekehrt waren. Manch ein Minnesänger konnte herzzerreißende Balladen über Liebende darbieten, die sich heimlich hier getroffen hatten und im Kuss zu Eisstatuen geworden waren – ewig vereint in ihrer verbotenen Liebe.

Fantaghiro wusste nicht, wie viel Wahrheit sich hinter diesen Geschichten verbarg. Sie hatte die Königin der Weißen Wälder nie danach gefragt. Dabei gehörte Fantaghiro zu den Wenigen, die keine Angst vor ihr hatten. Wenn sie gewollt hätte, wäre es ihr gelungen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Aber das konnte sie nicht. Sie wusste, dass man nach solchen Wahrheiten nicht fragen durfte. Damit würde man den Zauber zerstören. Erst dann, wenn die Zeit reif war, würden sich die Geheimnisse von ganz alleine offenbaren.

Schon in frühester Kindheit hatte sich Fantaghiro in den Weißen Wäldern versteckt. Sie hatte ihren Zauber lieben gelernt und kannte keinen Ort, an dem sie sich sicherer fühlte. Es war wie ein Tanz über einen zugefrorenen See. Sie bewegte sich sicher, schwebte über die Wasseroberfläche, doch eine falsche Bewegung könnte das Eis zerbrechen lassen.

In gewisser Weise liebte sie auch diesen Tanz mit der Gefahr. Er war wie eine Befreiung für Fantaghiro, der so viele Regeln und Pflichten auferlegt waren. Sie hatte keine Angst. Nicht vor den Wachen des Königs, nicht vor den Geschichten und auch nicht vor der Weißen Königin, deren Welt so zerbrechlich war wie Glas.

Nicht weit von ihr entfernt stand auf einem Hügel eine Gestalt. Das fahle Sonnenlicht umspielte die Weiße Königin in ihren wallenden Gewändern aus Eis und Nebel. Sie war die schönste Frau, die Fantaghiro je gesehen hatte. Ihr Haar war silbrig, ihre Haut wie Schnee, ihre Lippen wie Eiskristall und ihre kühlen Augen funkelten wie ein klarer Bergsee. Jede ihrer Bewegungen war der Inbegriff von Anmut und Grazie und ließ keinen Zweifel daran, dass sie wahrhaft eine Königin war – auch wenn ihre Krone nicht aus Gold und Juwelen bestand.

»Was führt dich hierher, Prinzessin?«, fragte die Königin mit einer Stimme klar wie sprudelndes Wasser.

»Geschichten«, antwortete Fantaghiro.

Sie zog ein kleines Buch aus ihrer Rocktasche und hielt es in die Höhe.

»Ein weiteres Buch für deine Sammlung?«, fragte die Königin und kam näher.

»Ein weiteres Buch, das ich retten konnte«, bestätigte sie.

Die Königin deutete in die Richtung, in die sie Fantaghiro führen wollte, und beschritt dann den Weg wie ein hoheitlicher Schwan, der über regloses Wasser gleitet. Fantaghiro folgte ihr.

»Es gab Zeiten, da durfte eine jede Frau des Reiches schreiben und lesen lernen und die Bibliothek betreten«, erklärte die Königin.

»Früher war das vielleicht so, aber heute hat man als Frau nur hübsch auszusehen, still zu sein und die Finger von allem zu lassen«, seufzte die Prinzessin und drückte das Buch fester an ihre Brust.

»Schön bist du allemal«, meinte die Königin. Sie sah Fantaghiro auf eine Weise an, als schaute sie ihr direkt ins Herz. »Doch Schönheit ist ein Fluch, in dessen Schatten keine Liebe erblühen kann. Denk immer daran.«

Ob das der Grund dafür war, dass es an der Seite der Weißen Königin keinen König gab? Sie war die schönste, aber auch die einsamste Frau, der Fantaghiro je begegnet war. Ihr Herz lag unter einer Schicht aus Eis. Sie herrschte in der Einsamkeit und Stille, verbarg ihre Schönheit vor der Welt und wer ihr doch einmal begegnete, bekam es mit der Angst zu tun.

»Was ist geschehen, dass …«, begann Fantaghiro zu fragen, stockte aber, als die Königin ihr einen mahnenden Blick zuwarf.

»Was wolltest du fragen?«

»Nichts, schon gut«, wehrte Fantaghiro ab.

Beinahe hätte sie vergessen, dass sie den Zauber der Weißen Wälder nicht zerstören wollte. Der Blick, den die Königin ihr auf die begonnene Frage hin zugeworfen hatte, war ihr Warnung genug. Vielleicht war Fantaghiro nicht so klug und einfühlsam wie ihre älteste Schwester Lorena und auch nicht so wohlerzogen und zurückhaltend wie Elenora, aber diesen Wink hatte selbst sie verstanden.

Die Weiße Herrin führte sie zu dem versteckten Ort, an dem das gerettete Buch sein neues Zuhause finden sollte. Hier, wo die Zeit nicht voranschritt und weder Staub noch Ungeziefer sich an Tinte und Papier zu schaffen machen konnten, hatte Fantaghiro schon Dutzende Bücher versteckt. Sie standen auf den verschlungenen Ästen der Bäume, die dem Willen der Königin gehorchten. Mitten in der Natur formten sie eine glitzernde Bibliothek für verlorene Geschichten. Dort waren diese Schätze sicher. Sie waren von Eiskristallen umhüllt und lagen in einem ewigen Schlaf.

»Welches Buch trägst du bei dir?«, fragte die Königin.

Fantaghiro betrachtete den unscheinbaren Einband und streichelte darüber, als würde sie ein lieb gewonnenes Haustier im Arm halten.

»Einen Gedichtband. Wunderschöne romantische Gedichte von Liebe, Freundschaft und der Sehnsucht nach Freiheit.« Sie sah mit sorgenvollem Blick zur Königin. »Ich musste es einfach annehmen! Eine Bäuerin hat es mir gebracht. Sie hatte es unter ihrem Bett versteckt, bis ihr Mann es entdeckt hat. Er warf es auf den Müll und hat ihr gedroht, dass sie ja nie wieder lesen solle.«

»Du hast recht darin getan, dich seiner anzunehmen«, sagte die Königin. »Dein Vater ist es, der vom Weg abgekommen ist. Er ist verbittert und unbarmherzig geworden. Niemand sollte das Recht haben, einem anderen die Bildung zu verwehren. Selbst ein König nicht.«

Es stimmte, was sie sagte. Fantaghiro wusste das nur zu gut. Es stand von Tag zu Tag schlechter um den König. Er wurde erbarmungsloser, aber vor allen Dingen trauriger. Sie konnte beobachten, wie sein Herz zerbrach, sah ihn tagtäglich leiden.

Wann es begonnen hatte, wusste sie nicht. Doch so lange sie sich zurückerinnern konnte, nagte etwas an ihrem Vater. Vor Jahren schon hatte er aufgehört zu lächeln. Die schönen Dinge des Lebens berührten ihn nicht mehr, Tränen waren ihm fremd, Gefühle eine Last. Der Krieg machte das alles nur noch schlimmer. Der Mann, den sie noch immer liebte, hatte selbst keine Liebe mehr übrig.

»Stell das Buch zu den anderen«, bat die Königin. »Es wird Zeit, dass du gehst.«

Erschrocken sah Fantaghiro zu der Frau in Weiß.

»Jetzt schon?«, fragte sie.

»Du weißt, dass es sonst zu gefährlich für dich wird. Oder willst du etwa, dass dein Herz ebenso gefriert wie die Bäume und Blätter?«

»Nein, sicher nicht«, sagte sie und suchte dem Buch einen guten Platz.

»Dann geh jetzt und besuche mich bald wieder.«

»Das werde ich!«, versprach Fantaghiro und rannte los.

Ihre Gouvernante wäre sich nicht zu schade gewesen, Fantaghiro mit dem Rohrstock zu drohen, wenn sie gesehen hätte, wie sie durch den Wald rannte. Eine junge Dame hohen Geschlechts hatte nicht zu rennen. Sie durfte nicht laut lachen, nicht ungezwungen singen und tanzen. Es zierte sich nicht, zu lesen, zu denken und Fragen zu stellen.

Wenn es nach dem Adel am Schloss ginge, hätte Fantaghiro eine Puppe sein sollen. Immer still, hübsch und gepflegt, mit Haut wie Porzellan und Haaren wie Seide. Doch frei fühlte sie sich nur, wenn sie tun und lassen konnte, wonach ihr der Sinn stand. Sie wollte rennen und den Wind in ihren Haaren spüren, bis es zerzaust war. Wenn die Luft in ihren Lungen brannte und die Waden ihr beim Rennen schmerzten, überkam sie das Gefühl, schneller zu rennen als die Pferde der königlichen Wachen. Sie glaubte fliegen zu können, wenn sie sich nur noch ein klein wenig mehr anstrengte.

Mehr als einmal war sie mit aufgeschlagenen Knien und blutigen Ellbogen zum Schloss zurückgekehrt – weil sie eben nicht fliegen konnte, aber nicht müde wurde, es immer wieder zu versuchen.

Ihre Schwestern belächelten sie dafür. Sie genossen das Leben am Schloss, den Überfluss und die Dekadenz. Sie konnten den lieben langen Tag nichts anderes tun, als sich über Stoffe und Schmuck zu unterhalten, sich gegenseitig die Haare zu bürsten und Tee zu trinken.

Fantaghiro liebte ihre Schwestern über alles, aber manchmal konnte sie nicht anders, als ihnen Streiche zu spielen. Nur so gelang es ihr, Lorena und Elenora ab und an aus der Reserve zu locken.

Als sie den Wald hinter sich ließ, war von den Wachen nichts mehr zu sehen. Sicher waren sie ins Schloss zurückgekehrt, um dem König von dem unpfleglichen Benehmen seiner jüngsten Tochter zu berichten. Warum also gleich heimkehren? Ebenso konnte sie noch ein wenig die Freiheit genießen, bevor sie zur Strafe wieder den Hof fegen musste oder in den Gänsestall gesperrt werden würde.

Außerhalb der Weißen Wälder herrschte ein milder Sommer. Die Ähren auf den Feldern standen bereits hoch und Fantaghiro ließ ihre Finger darüber gleiten.

Sie nahm den Weg hinunter zum Bach, hob ihre Röcke an und balancierte über die großen Ufersteine.

»Das schaffst du im Leben nicht!«, hörte sie plötzlich jemanden hinter sich rufen.

Sie stand gerade auf einem besonders glitschigen Stein und hatte zu einem weiten Sprung angesetzt.

Auf dem Weg, nicht weit vom Bachufer entfernt, standen drei Mädchen mit Brotkörben in den Armen. Eine war jung, mit blondem Haar, die andere leicht untersetzt, mit breitem Grinsen im Gesicht, und die dritte hochgewachsen, mit Zöpfen und Sommersprossen.

Wie allen Bewohnern des kleinen Dörfchens am Fuße des Schlosses sah man ihnen an, dass sie aus ärmlichen Verhältnissen stammten. Der Krieg hatte seine Spuren überall im Reich Ambrien hinterlassen, aber das Lächeln konnte er den Bauerstöchtern nicht nehmen.

»Die Herausforderung nehme ich an!«, rief Fantaghiro ihnen zu.

Sie fixierte den nächsten Stein. Er war ein gutes Stück weiter entfernt als die vorherigen und zudem nur halb so groß. Immer wieder hatte sie sich an diesem Sprung versucht und war mehr als einmal daran gescheitert. Doch wie sollte man an etwas wachsen, wenn man es nicht so lange versuchte, bis es einem gelang? Fantaghiro würde den Sprung wagen und sie tat es auch.

Geschickt landete sie auf dem Stein, hatte dabei allerdings nicht die Fülle ihrer Röcke bedacht und verlor das Gleichgewicht. Sie versuchte noch, sich dadurch zu retten, dass sie wild mit ihren Armen ruderte, konnte sich aber nicht mehr fangen. Mit dem Hintern voran landete sie im Bach.

Die Dorfmädchen schrien erschrocken auf und stellten eilig ihre Körbe ab, um Fantaghiro zu Hilfe zu eilen.

»Gebt mir Eure Hand, Prinzessin!«, forderte das Mädchen mit den Zöpfen sie auf.

»Es ist nur Wasser«, sagte Fantaghiro und hob ihre triefenden Röcke. »Wenn ich doch nur ein Hund wäre, dann könnte ich mich jetzt trocken schütteln.«

»Dann würdet Ihr jetzt aber auch stinken wie ein toter Esel«, meinte die jüngste der drei.

»Pssst!«, ermahnte sie das Mädchen mit den Zöpfen und wandte sich dann Fantaghiro zu. »Wir würden natürlich nie andeuten, dass eine Prinzessin je stinken könnte«, beteuerte sie.

»Es war doch nur ein Scherz«, wehrte Fantaghiro ab. »Ich ziehe die Röcke einfach aus und hänge sie über einen Ast. Dann kann die Sonne sie trocknen.«

»O bitte nein, tut das nicht«, bat eine von ihnen. »Wenn Euch jemand unbekleidet sehen sollte!«

»Hier kommt selten jemand vorbei. Wer sollte mich schon sehen?« Fantaghiro hatte die Hand bereits am Rock, doch die Mädchen ließen nicht locker.

»Wir kamen hier vorbei«, sagte die Jüngste.

»Und es ist Markt. Da werden noch andere diesen Weg nehmen.«

»Ihr solltet heimgehen und Euch umziehen, damit Ihr Euch nicht erkältet.«

Fantaghiro seufzte. Die Mädchen hatten ja recht. So konnte sie nicht herumlaufen.

»Habt Dank für eure Hilfe, aber bitte erzählt niemandem, dass wir uns gesehen haben«, bat sie die Mädchen.

Die drei nickten eifrig. Dieses Zusammentreffen für sich zu behalten, würde ihnen leichtfallen. Zu groß wäre die Angst vor einer Strafe, bekäme der König zu Ohren, dass sie eine Mitschuld an dem Sturz seiner Tochter trugen. Daher hatte Fantaghiro sie auch darum gebeten. Nicht weil sie selbst Angst vor ihrem Vater hatte, sondern weil sie nicht wollte, dass die Mädchen Ärger bekamen.

Sie lief hinauf zum Weg, wo noch die Brotkörbe standen.

»Das ist eine gute Übung«, stellte sie fest. »Mit den nassen Röcken bin ich gleich dreimal so schwer. So werden meine Beine stärker und ich schneller.«

»Aber Ihr habt doch keine Körbe zu schleppen oder Wasser zu holen, Prinzessin«, meinte eines der Mädchen. »Da braucht Ihr nicht stärker und schneller zu werden.«

»O doch. Wenn ich zum Beispiel ein Laib Brot klauen will!« Sie schnappte sich eines der kleineren Brote und rannte los. Ein Stück weiter wirbelte sie herum.

»Was ist?«, rief sie den Mädchen zu. »Wollt ihr die gemeine Brotdiebin nicht verfolgen?«

Die drei warfen sich unsichere Blicke zu. Dann packte sie doch der Eifer und sie setzten zur Verfolgung an. Sie lachten und jagten Fantaghiro, die es geschickt verstand, immer wieder Haken zu schlagen und unter ihren Armen wegzutauchen.

Bald waren sie alle außer Puste und hatten das Brot noch immer nicht zurückerobert. Dafür war jede Angst von ihnen abgefallen und sie lachten ungeniert.

»Ihr braucht gar keine Übungen, Prinzessin«, keuchte eine der drei. »Ihr seid jetzt schon schnell und geschickt wie ein Junge.«

»Wieso sollte ein Mädchen auch weniger leisten können? Lasst euch ja nicht einreden, dass euch die Männer etwas voraushätten. Das sagen sie nur, weil sie insgeheim Angst vor starken Frauen wie uns haben«, erklärte Fantaghiro.

»Angst?«, lachte das jüngste der drei Mädchen. »Kein Mann fürchtet sich vor einer Frau. Das glaube ich nicht.«

»Und warum meiden sie dann die Wälder? Sie fürchten sich vor der Weißen Königin, weil sie mächtiger und mutiger ist als sie alle zusammen«, sagte Fantaghiro mit fester Stimme.

»Aber deswegen ist sie auch ganz alleine. Wenn stark zu sein bedeutet, alleine sein zu müssen, bleibe ich lieber, wie ich bin«, sagte das ältere Mädchen.

So würde Fantaghiro nie entscheiden. Weder ihr Vater noch seine Wachen könnten ihr je ihren Wunsch nach Selbstbestimmung nehmen. Wenn es bedeuten würde, die Freiheit, sich selbst und alles, was einem wichtig war, aufzugeben, um lieben zu können, wollte Fantaghiro freiwillig darauf verzichten.

»Nehmt das hier für das Brot«, bot sie den Mädchen an, griff in ihre Rocktasche und zog ein Goldstück hervor. Sie schnipste es einer der drei zu.

»Oh, das ist viel zu viel!«, stieß das Mädchen aus und weitete die Augen, als sie das Gold zwischen ihren Fingern hielt.

»Weniger habe ich nicht«, sagte Fantaghiro schulterzuckend und rannte davon, ehe eines der Mädchen versuchen konnte, sie aufzuhalten.

Freiheit bedeutet, man selbst zu sein

Als Fantaghiro durch das große Haupttor auf den Hof des Schlosses trat, warfen die Wachen ihr bereits vielsagende Blicke zu. Dass die junge Prinzessin Ärger bekommen würde, stand auch für sie außer Frage. Statt brav am Klavierunterricht teilzunehmen, hatte sie sich vom Hof geschlichen wie ein ungezogener Lausejunge.

Fantaghiro wusste, was man hinter ihrem Rücken über sie sagte. Immer wieder hatte sie mit angehört, wie die Dienerschaft sich darüber ausließ, dass sie sich benahm wie ein Stallbursche, dass sie frech und ungehobelt war, lieber durch die Wälder streifte, als Taschentücher zu besticken, heimlich Bücher las und lernte zu reiten wie ein Mann. Das alles klang in den Ohren anderer wie eine Beleidigung, doch Fantaghiro lief erhobenen Hauptes über den Vorplatz. Sie schmunzelte sogar ein wenig, denn heute hatte sie ein Buch gerettet, war in die Weißen Wälder hinein- und heil wieder hinausgekommen, hatte gelacht und gescherzt und drei Bauernmädchen eine Freude bereitet. Sie konnte mit Stolz auf diesen Tag zurückblicken, während ihre Schwestern sich wahrscheinlich nicht einmal mehr daran erinnerten, wann sie das letzte Mal gelacht hatten, bis ihnen die Tränen gekommen waren.

Fantaghiro war gerade an den Stufen zum Schlosseingang angekommen, da wurde die Tür aufgerissen und ihre Gouvernante stand vor ihr. Die alte Dame hatte schon immer ein Gesicht gehabt, das wie in Stein gemeißelt war. Ihre Augen waren nur schmale Schlitze, ihre Brauen immer leicht angehoben, die Stirn in Falten und ihren Mund kniff sie stets so fest zusammen, dass ihre Lippen dünn und weiß wie ein Strich waren.

Fantaghiro kannte die Gräfin schon von Kindesbeinen an und hatte gelernt, in ihrer kargen Mimik zu lesen. Sie sah genau, wie sich die Brauen der Frau leicht hoben und ihr rechter Mundwinkel zuckte. Das ließ erahnen, wie wütend der König sein musste.

»Wie sauer ist er?«, fragte Fantaghiro.

»Ihr macht Euch keine Vorstellungen, meine Liebe«, warnte die Gräfin sie und ließ einen abfälligen Blick über Fantaghiros triefend nasses Kleid schweifen.

Fantaghiro ließ sich davon nicht irritieren.

»Dann soll er halt wütend sein«, sagte sie frech und stapfte an ihrer Gouvernante vorbei. »Was will er tun? Mich in den Kerker werfen?«

Sie lief eilig durch die Korridore und die Gräfin hatte Mühe, Schritt zu halten.

»Wenn das so weitergeht, tut er das!«, rief sie ihr hinterher. »Ihr seid jetzt sechzehn Jahre alt, Fantaghiro! Ihr könnt Euch nicht mehr benehmen wie ein ungehobelter Knabe. Nehmt Euch ein Beispiel an Euren Schwestern. Sie sind beide so vorbildliche Töchter.«

Fantaghiro wirbelte herum.

»Niemals würde ich ihnen nacheifern wollen!«, wehrte sie ab. »Ich bleibe, wie ich bin, und wenn ihm das nicht passt, soll er mich doch verbannen.«

Nicht nur aus Trotz und Aufmüpfigkeit würde Fantaghiro sich niemals beugen. Sie war doch die Einzige, die ihrem Vater noch Paroli bot, und nur sie brachte ihre Schwestern dazu, mal an etwas anderes zu denken als nur an ihr Aussehen. Wenn sie zu dem sittsamen Mädchen werden würde, zu dem sie alle machen wollten, was würde dann aus den Menschen werden, die sie liebte? Lieber sah sie ihren Vater wütend, als ihn ganz an die Trauer zu verlieren.

»Das wird er auch tun!«, drohte die Gouvernante. »Und nun hört auf, hier herumzuhuschen wie eine wuselige Maus.«

»Ich husche nicht!«

Die Gräfin hatte sie eingeholt und deutete in den Korridor, der zu Fantaghiros Gemächern führte.

»Achtet auf Eure Haltung« verlangte die Frau. »Gerade stehen, Schultern zurück, Kinn nach oben. Ihr tätet viel besser daran, Euch Eure Bücher auf den Kopf zu legen, um Euer Gleichgewicht zu üben, als Euch durch die aberwitzigen Geschichten darin auf dumme Gedanken bringen zu lassen.«

Fantaghiro hob das Kinn in die Höhe. Doch nicht etwa, um wie eine feine Dame durch die Gänge zu flanieren, sondern um zu zeigen, dass ihr Stolz ungebrochen war.

»Ich muss meinen Gleichgewichtssinn nicht üben. Ich bin auch so schon geschickt genug.«

»Ist das so? Und Eure Röcke sind von alleine im Teich gelandet?«

»Im Bach«, verbesserte sie die Gräfin.

»Spielt das denn eine Rolle? So könnt Ihr jedenfalls nicht vor König Marcius treten.«

»Kann ich nicht?« Sie blickte an sich herunter, grinste schief und sah wieder zur Gräfin auf. »Ich bin gekleidet, tropfe auch kaum noch und Ärger bekomme ich doch ohnehin, oder?«

Die Gouvernante ließ sich zu keinem Schmunzeln hinreißen. Fantaghiro hatte mehr als einmal versucht, sie zum Lachen zu bringen, und scheiterte auch diesmal. Lediglich ihre linke Braue hob sie leicht an.

»Das hier ist kein Scherz, Prinzessin«, ermahnte sie Fantaghiro. »Es wird Zeit, dass Ihr erwachsen werdet und Verantwortung übernehmt. Was soll das einfache Volk davon halten, wenn ihre Prinzessin sich wie eine Bauernmagd benimmt? Wo ist Euer Anstand, wo sind Eure Manieren?«

»Nun seid doch nicht immer so bierernst«, beschwerte Fantaghiro sich.

Manchmal hatte sie das Gefühl, sie wäre der einzige Mensch im Schloss, der sich noch darin verstand, Spaß zu haben. Natürlich konnte man nicht alles im Leben auf die leichte Schulter nehmen. Manche Dinge stimmten einen traurig, manche waren bitterer Ernst. Aber wie sollte man noch Freude empfinden können, wenn man sich nicht ab und an die Zeit nahm, auch mal zu lachen, sich auf das Gute und Schöne zu konzentrieren, einen Scherz zu machen oder einfach nur zu genießen, was man hatte?

Wenn man nicht ab und an mal innehielt, aus dem Fenster schaute und zuließ, dass die Blätter im Wind, der Duft der Blumen oder die Figuren in den Wolken einem ein Lächeln auf die Lippen zauberten, was hatte man dann noch vom Leben? Fantaghiro würde sich diese Freuden nicht nehmen lassen. Nicht von der biederen Gräfin, nicht von ihrem Vater und erst recht nicht von den Menschen, die das Königreich Ambrien mit Krieg heimsuchten.

»Etwas mehr Ernst würde Euch nicht schaden«, seufzte die Gräfin.

Fantaghiro grinste nur breit, hob ihren Rock an und rannte Richtung Thronsaal. Die Gräfin rief ihr noch hinterher, konnte sie aber nicht mehr einholen. Schon hatte sie die Seitentür erreicht und stieß sie auf.

»Vater!«, rief sie in den Saal und ihr Echo hallte von den hohen Wänden wider.

Die Halle war, wie so oft, dunkel und leer. Dabei bot sie Platz für eine große Tanzgesellschaft. Man hätte hier Theaterstücke, ganze Operetten aufführen können, Konzerte geben, Hochzeiten abhalten. Aber getanzt und gelacht wurde im Thronsaal schon lange nicht mehr. Nur ab und an lud König Marcius seine Heerführer und Herzoge ein, um mit ihnen zu speisen. Dann verlangte er von seinen Töchtern, hübsch gekleidet zu erscheinen, wohlgesittet und höflich zu sein und stillschweigend danebenzusitzen, während den ganzen Abend über den Krieg diskutiert wurde. Als Dame hatte man zu solchen Themen natürlich nichts beizutragen. So zumindest war die vorherrschende Meinung unter den Männern.

Nicht einmal mehr Bauern wurden hier empfangen, um ihre Sorgen und Ängste vorzutragen. Damit ließ der König sie allein, so wie mit allem. Er kümmerte sich nicht mehr um sein Volk, zählte nur noch das Gold, das die Steuereintreiber heranschafften, und plante den nächsten Schachzug in einem Krieg, der schon viel zu lange andauerte. Im Namen seines Volkes baute er Barrikaden auf, verstärkte sein Heer und ließ immer mehr Waffen, Schilde und Rüstungen anfertigen. Darüber hatte er die Menschen völlig vergessen.

Fantaghiro entdeckte den König an einem der hohen Fenster. Er stand dort und schaute mit Wehmut zu den Wolken. Er sah darin keine Fabelwesen oder kleine Wunder, so wie die Prinzessin sie sehen würde. Er sah ebenjenen Schatten, der unaufhaltsam näher kam.

Obwohl seine Tochter ihm quer durch den Raum zugerufen hatte, wandte er sich nicht um. Er war an diesem Tag wohl wieder besonders betrübt. Zu traurig, um auch nur wütend sein zu können.

Fantaghiro seufzte schwer. Jeder Übermut war mit einem Mal von ihr abgefallen. Sie näherte sich ihrem Vater langsamen Schrittes und legte ihm die Hand auf die Schulter.

»Vater?«, fragte sie mit sanfter Stimme.

Er erschrak, als habe er sie eben gerade erst bemerkt, und schenkte ihr ein trübes Lächeln.

»Meine liebste Fantaghiro«, grüßte er sie. »Jeden Tag siehst du ein wenig mehr wie deine Mutter aus, weißt du das?«

»Ihr lasst es mich täglich wissen.«

Der König schaute an ihr herunter und schüttelte den Kopf.

»Was hast du wieder angestellt?«, fragte er enttäuscht.

»Nichts weiter. Ich bin ins Wasser gefallen. Das trocknet wieder.«

Marcius atmete tief durch. »Was habe ich bloß falsch gemacht mit dir?«

»Nichts!«, beteuerte sie. »Ihr seid ein guter Vater und ein guter König. Ihr müsst nur daran glauben.«

»Schau dich an«, sagte er mit Fingerzeig auf ihr ruiniertes Kleid. »Ich habe dich ebenso im Stich gelassen wie mein Volk. Du hättest eine Mutter gebraucht, so wie Ambrien eine Königin gebraucht hätte. Nun ist mein Land wild und ungezähmt und du bist es auch. Aber damit ist jetzt Schluss!«

»Aber ich bin gerne, wie ich bin, Vater. Es liegt nicht daran, dass ich meine Mutter nicht gekannt habe, wie meine Schwestern sie kennenlernen konnten. Es liegt an mir. Ich bin glücklich so. Und kommt es nicht darauf an? Darauf, dass man glücklich ist?«

»Nein«, schnaubte der König. »Du bist eine Prinzessin. Dein Glück sollte immer eine untergeordnete Rolle spielen. In allererste Linie dienst du deinem Land. Du hast es zu repräsentieren, seine Schönheit und Anmut widerzuspiegeln, ein Vorbild für alle jungen Damen Ambriens zu sein. Du hast schön, grazil und unnahbar zu sein. Ein glänzender Diamant, zu dem ein jeder aufschauen kann. Die Prinzen aller Länder sollten sich darum schlagen, deine Gunst zu erwerben, doch stattdessen planen sie, unser Königreich mit Gewalt zu erobern.«

»Aber daran trage doch nicht ich die Schuld«, betonte Fantaghiro.

»Nein, sicher nicht. Wie auch? Kaum einer weiß von dir. Du bist nicht gerade eine Vorzeigetochter. Selbst einige meiner treuesten Untergebenen glauben, du wärst die Spielgefährtin deiner Schwestern, nicht aber eine Prinzessin«, sagte der König bitter. »Die Schuld daran schreibe ich ganz alleine mir zu. Ich habe dir zu viel durchgehen lassen. Ich habe zu viel deiner Mutter in dir gesehen und mich davon blenden lassen. Dabei hätte ich wissen müssen, dass du nicht alleine ihr Aussehen geerbt hast. Du bist auch ebenso ein Wildfang wie sie. Doch das muss jetzt enden. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die dich lehrt, eine gehorsame Tochter zu sein.«

»Wenn Ihr mich wieder in den Gänsestall sperren lassen wollt, nur zu«, sagte Fantaghiro erhobenen Hauptes. »Du kannst mich dort tagelang einsperren, aber ändern wird das nichts. Ich werde niemals so werden, wie Sie sich Ihre perfekte Tochter vorstellen. Die Prinzen anderer Länder können mir gestohlen bleiben. Wenn der Krieg kommt, greife ich lieber zum Schwert als zum Rosenkranz.«

»Diese Reaktion habe ich erwartet«, sagte der König und sah sie mit ernstem Blick an. »Du bist nicht zu zähmen. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht wieder einsperren. Mit diesen Lektionen sind wir durch. Was habe ich nicht alles versucht? Alle Wildpferde habe ich fangen und zähmen lassen, weil du es nicht lassen konntest, mit ihnen zu laufen und dich damit in Gefahr zu begeben.

Ich habe die Spielmänner und Sänger vom Hofe verbannt, weil du es nicht lassen konntest, mit ihnen zu singen, zu tanzen und zu scherzen. Die Bibliothek habe ich räumen lassen, weil du nichts anderes mehr als Bücher im Kopf hattest. Und dennoch hängst du noch immer deinen verrückten Ideen nach, tobst wie ein wildes Pferd, singst und tanzt wie ein Spielmann und philosophierst und diskutierst wie ein Gelehrter. Einer Prinzessin ist dieses Verhalten nicht würdig, doch Einsicht zeigst du keine.«

»Statt mir all das zu verbieten und zu verbannen, was Ihrer Meinung nach nicht schicklich ist, solltet Ihr selbst einmal singen und tanzen. Vater, Ihr müsst doch einsehen, dass Ihr schon lange nicht mehr glücklich seid. Und nun sagt nicht, dass ich auch daran die Schuld trage.«

»Aber nein«, beteuerte er und ergriff Fantaghiro an beiden Schultern. »An nichts davon trägst du die Schuld. Es ist das Wesen deiner Mutter, das in dir wütet. Alles, was ich versuche, ist, dich zu beschützen.«

Er küsste sie auf die Stirn.

»Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass Ihr glücklich seid, Vater. Euer Glück ist doch auch das des Volkes. Seht Ihr das nicht?«

»Ich wäre glücklich, wenn du dich benehmen würdest wie eine Prinzessin.« Er seufzte und strich ihr wehmütig über die Wange. »Dann müsste ich dich nicht mehr vor aller Welt verstecken. Du bist doch so ein schönes Kind.«

Fantaghiro lächelte ihren Vater an. Sie wusste, dass er ganz fest daran glaubte, dass es ihn glücklich machen würde, wenn sie brav und sittsam wäre. Aber ebenso wusste sie, dass es nicht wahr sein konnte. Das Unglück eines Menschen konnte niemals das Glück eines anderen bedeuten.

»Aber das tue ich doch, Vater. Nur eben nicht wie die Prinzessin, die Ihr Euch wünscht. Reicht es Euch denn nicht, dass meine Schwestern immer brav und gehorsam sind?«

»Für den Moment muss das genügen«, sagte er und trat einen Schritt zurück. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er war ein stattlicher Mann mit breiten Schultern und einem dichten, wallenden Bart. Seine traurigen Augen verschwanden beinahe unter schweren Lidern und die Krone auf seinem Haupt schien ihn niederzudrücken. »Ab heute bist du nicht mehr meine Tochter.«

Fantaghiro sah ihn mit Entsetzen an.

»Wie meint Ihr das?«, fragte sie ungläubig.

»Du benimmst dich nicht wie eine Prinzessin, also sollst du auch keine sein. Wenn du dich wie ein Stallbursche aufführst, wirst du auch wie ein Stallbursche leben. Deine Kleider, dein Schmuck und deine Juwelen gehören von heute an deinen Schwestern.«

»Ich brauche keinen Schmuck und keine Juwelen!«, unterbrach Fantaghiro ihn, doch er gebot ihr mit einer Handbewegung, ihn aussprechen zu lassen.

»Morgen werden deine Schwestern einen königlichen Ball besuchen und du wirst sie begleiten. Aber nicht als Prinzessin. Du wirst zu ihrem Gefolge gehören und dich um die Pferde kümmern. Während sie von Prinzen umworben werden, wirst du beim Gesinde speisen und schlafen.«

»Das ist mir allemal lieber, als mich mit diesen Prinzen abzugeben«, sagte Fantaghiro mit entschlossenem Blick.

»Das habe ich mir schon gedacht. Du würdest dich und dein Land nur lächerlich machen. Wahrscheinlich würdest du den Gastgeber beleidigen oder den Herrscher eines anderen Landes beschämen.«

»Wenn Ihr so von mir denkt, ist es wohl besser, wenn ich nicht mehr Eure Tochter bin.«

»In meinem Herzen wirst du immer mein Augenstern sein. Verstehst du, dass ich das zu deinem Besten und zum Wohl Ambriens tue? Wenn deine Schwestern sich mit den Prinzen eines Nachbarlandes verloben, haben wir ein Bündnis, das die Stärke unserer Feinde übertrifft. Ich darf kein Risiko eingehen und du hast diese Lektion zu lernen. Meine Entscheidung dient uns allen.«

Er zog ein Schriftstück aus der Brusttasche und hielt es ihr hin. Es trug das kaiserliche Siegel. Fantaghiro entfaltete es und überflog den Inhalt. Sie wusste, dass sie ihren Vater alleine damit beschämte, dass sie lesen konnte, was er ihr zeigte. Dennoch scheute sie sich nicht davor.

Es war die Einladung zu dem Ball, den ihre Schwestern besuchen würden. Alle Prinzessinnen heiratsfähigen Alters der umliegenden Länder waren dazu geladen, den Geburtstag der Prinzen Francesco und Lorenzo zu feiern. Das steckte also dahinter. Ihr Vater enterbte sie kurzerhand, um zu verhindern, dass sie ihm auf diesem Ball zur Blamage werden würde. Er schämte sich also so sehr für sie, dass er kaiserliche Gebote umging und ihr den Rang einer Prinzessin absprach.

Ihr konnte es nur recht sein. Sie würde auf keinen Brautmarkt gehen wollen. Ihr Leben lang hatte sie sich dagegen gewehrt, eine Schachfigur der Königshäuser zu sein, und nun hatte ihr Vater sie also vom Spielbrett genommen.

Sie nickte.

»Dann soll es so sein«, sagte sie und reichte ihm das Schreiben zurück.

Kurz entschlossen zog sie an den Schnüren ihres Kleides und ließ die Röcke zu Boden sinken.

»Was tust du da?«, fragte Marcius verständnislos.

»Ich lege mein Kleid ab, so wie Ihr es von mir verlangt.«

»Du bringst mich noch zur Verzweiflung, weißt du das?«, fragte der König, nicht mehr ganz so ernst wie zuvor.

Fantaghiro stand in Hemd und langer Unterhose vor ihm und lächelte verschmitzt.

»Wie sonst könnte ich Euch zum Lächeln bringen?«, fragte sie.

Tatsächlich schlich sich ein sanftes, wenn auch trübes Lächeln auf die Lippen ihres Vaters.

Fantaghiro trat an ihn heran und küsste ihn auf die Wange.

»Auch wenn ich nicht mehr Eure Tochter bin, so bleibt Ihr noch immer mein Vater. Und nun entschuldigt mich, ich habe die Pferde zu tränken.«

Statt zu knicksen, verbeugte sie sich vor dem König, wie es die Burschen taten. Dann rannte sie los.

»Fantaghiro!«, rief er ihr vergebens nach.

Sie wusste, dass er sich jetzt unheimlich ärgern würde. Er hatte sicher erwartet, dass sie traurig oder wütend wäre und ihm dadurch beweisen würde, wie sehr seine Strafe sie traf. Sie sah ihn vor sich, wie er den Kopf schüttelte und über ihr Benehmen seufzte. Aber das schmale Lächeln würde noch einen Moment bleiben und seine Gedanken sich für kurze Zeit mal nicht um den Krieg drehen.

Sie lief durch die Korridore, vorbei an Dienstboten, Mägden und Wachposten, die ihr verwunderte Blicke nachwarfen, und war ganz außer Atem, als sie die Gemächer ihrer Schwestern erreichte.

Mit rot angelaufenem Kopf und nach Luft schnappend betrat sie das Zimmer. Die beiden Prinzessinnen waren sofort auf den Beinen.

»Er hat es dir gesagt«, stellte Elenora mit Entsetzen fest. Sie kam zu ihr gelaufen, als müsse sie Fantaghiro in dieser schweren Stunde stützen und ihr beiseitestehen. Sie drückte sie fest an sich und strich ihr übers Haar.

Elenora war schon immer die Empfindsamste von ihnen gewesen. Jede Strafe, die Fantaghiro erdulden musste, ging ihr unheimlich nah und sorgte dafür, dass sie noch braver und gehorsamer war, aus Angst, selbst einmal bestraft zu werden.

Sie war die mittlere Tochter, etwas kleiner als Lorena, mit braunem Haar, wie es auch Fantaghiro trug, und einem runden Gesicht, das hinter zu viel Schminke verschwand.

Auch Lorena sah Fantaghiro sorgenvoll an.

»Geht es dir gut?«, fragte sie.

»Aber sicher«, bestätigte Fantaghiro.

Lorena lächelte sanft. Sie war viel besonnener als Elenora und klüger, als sie es zugeben wollte. Als die Älteste von ihnen hatte sie immer die Rolle der Mutter eingenommen. Sie war die Größte der drei und hatte Haare wie Gold.

Elenora führte Fantaghiro zum Schminktisch und bot ihr an, sich zu setzen.

»Unsere Freude über den Ball war verflogen, sobald wir erfuhren, was Vater sich für eine Strafe erdacht hat«, erklärte Lorena.

»Warum musstest du auch wieder abhauen?«, fragte Elenora. »Du bist so ein hübsches, zartes Mädchen. Eine wahre Schönheit. Wenn du nicht nur immer so aufmüpfig wärst …«

Sie zupfte an Fantaghiros Strähnen, fand dabei ein Blatt und rümpfte die Nase, als sie es aus ihrem Haar zog.

Lorena griff nach Fantaghiros Stuhl und drehte ihn zum Schminktisch hin. Über den Spiegel hinweg sah sie ihre kleine Schwester an.

»Wir werden Vater sicher umstimmen können«, überlegte sie.

»Was hältst du davon? Wir machen aus dir eine richtige Prinzessin. Dein Haar stecken wir hoch, deine Lippen malen wir rot, deine Wangen werden gepudert«, schlug Elenora vor.

»Du bekommst mein schönstes Kleid und meinen edelsten Schmuck«, versprach Lorena.

»Und dann wirst du Vater beim Abendessen mit deiner Anmut und Grazie verzaubern«, schwärmte Elenora. »Du wirst ihm beweisen, dass du ebenso auf diesen Ball gehörst wie wir.«

»Das ist lieb von euch«, bedankte Fantaghiro sich und strich über Elenoras Hand. »Aber ich will gar nicht zu diesem Ball.«

Lorena hatte bereits nach der Bürste gegriffen und war dabei, das Haar ihrer Schwester zu kämmen. Nun hielt sie inne und sah sie fragend an.

»Aber Vater hat dich enterbt«, sagte sie ungläubig. »Hast du das denn nicht verstanden?«

»O doch, das habe ich«, sagte sie mit breitem Grinsen. »Und nun muss er begreifen, dass Schmuck, Juwelen und schöne Kleider niemanden glücklich machen. Wenn er glaubt, dass harte Arbeit und das Leben eines Stallburschen mich ins Unglück stürzen, irrt er.«

Sie griff nach der Schere, die vor ihr lag, und legte sie an ihr Haar. Sie war fest entschlossen. Ihre Schwestern schrien vor Entsetzen auf, doch Fantaghiro schreckte das nicht. Ihr Vater glaubte sie zu strafen, dabei bot er ihr die beste Gelegenheit, die sie je gehabt hatte, um ihm die Bedeutung von Glück nahezubringen.

Irgendwann, vor vielen Jahren schon, hatte er das vergessen. Sie würde ihm zeigen, dass man es nicht im Reichtum, nicht in Ländereien und nicht im Wohlstand fand. Erst recht nicht in Krieg und Gewalt. Das Glück wohnt im Herzen eines jeden. Man trägt es in sich und darf sich dem nicht verschließen.

Sie setzte die Schere hoch an und befreite sich mit wenigen Schnitten von ihrer dichten braunen Mähne.

Der Lohn für harte Arbeit

Nicht alle Diener im Schloss störten sich an Fantaghiros Benehmen. Viele von ihnen waren ihre Freunde. Auch wenn alle Welt ihr weiszumachen versuchte, dass eine Prinzessin sich nicht mit dem einfachen Volk anzufreunden hatte. Nun konnte es niemanden mehr stören, denn sie war eine von ihnen.

So breit wie an diesem Tag hatte sie schon lange nicht mehr gegrinst. Befreit von allen Zwängen und Benimmregeln lief sie über den Hinterhof.

Guila, die Köchin, hatte ihr die abgelegte Kleidung ihres Sohnes gegeben. Gerade mal 14 Jahre alt war er und dennoch passte Fantaghiro in seine einfache braune Hose und das pludrige Leinenhemd. Darüber trug sie eine lederne Weste und passende Stiefel, die sie vom Schmied bekommen hatte. Die kurzen Haare taten ihr Übriges, um sie wirklich wie einen Stallburschen aussehen zu lassen.

»Na du?«, rief sie dem alten Jagdhund ihres Vaters zu, der hier auf dem Hof sein Gnadenbrot gefunden hatte. Der struppige Riese erkannte seine Herrin sehr wohl, wedelte und kam schnellen Schrittes auf sie zu.

Fantaghiro kraulte ihn hinter den Ohren und wuschelte ihm kräftig durchs Fell, so wie er es gerne mochte. Eine Staubwolke erhob sich dabei und ließ die Prinzessin husten.

»Um Himmels Willen, Oskar! Wann hast du denn das letzte Mal gebadet?«, fragte sie lachend.

»Hey du, Bursche!«, fuhr sie jemand grob an. »Bist du neu hier?«

»Bin ich!«, sagte sie und richtete sich auf.

»Und bist du eingestellt worden, dumm rumzustehen und Hunde zu unterhalten oder bist du zum Arbeiten da?«

»Gebt mir was zu tun und ich werde Euch nicht enttäuschen«, versprach sie eifrig.

Mit dem Mann, den sie als Simon, den Pferdewirt, kannte, hatte sie bisher nicht viel zu tun gehabt. Wahrscheinlich erkannte er sie deswegen nicht. Skeptischen Blickes betrachtete er sie von oben bis unten. Sehr glücklich schien er über seinen neuen Burschen nicht zu sein.

»An Manieren fehlt es dir ja nicht«, stellte er fest. »Aber das Ihr- und Euch-Getue, kannst du dir sparen. Heb dir das für die hohen Herren auf. Was ich von dir verlange, ist Muskelkraft. Wenn ich dich aber so betrachte, scheinen deine Arme nicht halten zu können, was dein Mundwerk verspricht.«

»O doch! Ich kann anpacken. Lasst es mich Euch … Ich meine, ich will es dir beweisen.«

Der Mann, ein wahrer Fels mit Armen wie Baumstämme und Brusthaaren wie ein Bärenfell, stemmte die Hände in die Hüften.

»Noch nicht mal im Stimmbruch und schon reden wie einer der Großen. Aber gut, du kannst zeigen, wie stark du bist.« Er deutete auf den Schweinestall. »Bevor ich dich an meine Pferde lasse, wirst du dir deine Sporen erst mal an den Säuen verdienen müssen. Treibe sie auf die Weide, miste den Stall aus, schaffe frisches Stroh heran, schrubbe die Tränke und füttere sie mit den Küchenabfällen. Wenn du heute Abend noch auf den Beinen stehst, sehen wir weiter.«

»Zu Befehl!«, sagte Fantaghiro und verbeugte sich vor dem Pferdewirt, als wäre er der König höchstselbst.

Der Mann rollte mit den Augen und winkte ab.

»Deine gute Laune wird dir noch vergehen«, murmelte er in seinen Dreitagebart und wandte sich zum Gehen.

Fantaghiro hingegen drehte sich dem Schweinestall zu. Für einen Jungen war sie ganz sicher schmächtig und wirkte dadurch schwächlich auf den Pferdewirt. Aber sie war flink und voller Tatendrang. Sie würde ihm beweisen, dass sie es verdient hatte, im Pferdestall zu arbeiten. Sie klopfte sich in die Hände und stampfte auf den Stall zu.

Sie erwartete nicht, ihre Aufgaben schneller oder besser zu erledigen, als der Pferdewirt es für möglich gehalten hätte. Es wartete harte Arbeit auf sie. Fantaghiro war nicht naiv und wusste das. Dennoch hätte sie nicht mit der Sturheit der Schweine gerechnet.

Die störrischen Tiere liefen in alle Richtungen und wollten sich von ihr nicht treiben lassen. Erst mit Oskars Hilfe, der ihr immer treu ergeben war, brachte sie die Schweine dazu, auf die Weide zu laufen.

Im Stall angekommen versanken Fantaghiros Stiefel bis zum Schaft im stinkenden Sul. Entmutigen lassen wollte sie sich aber nicht. Es kostete sie viele Stunden und brachte ihr schmerzhafte Schwielen ein, doch auch ihre zweite Aufgabe meisterte sie.

Der Schweiß stand ihr bereits auf der Stirn und ihre Arme schmerzten. Dabei hatte sie noch einiges zu tun. Der Gedanke an ihren Vater ließ sie weitermachen.

Er glaubte sicher, dass ein paar Blasen an den Händen und ein gehöriger Muskelkater sie lehren würden, eine sittsame Prinzessin zu werden. Als solche hatte sie höchstens mal schmerzende Füße, wenn sie zu hohe Schuhe trug.

Fantaghiro wusste aber, dass die Schmerzen vergehen und die Arbeit von Tag zu Tag einfacher werden würde. Ihr Körper würde kräftiger werden und sich daran gewöhnen, solange ihr Geist nicht aufgab.

Als am Abend die Sonne tief stand und die Wolken sich rot gefärbt hatten, war Fantaghiro verdreckt von Kopf bis Fuß. Sie stank wie ein Ferkel und atmete schwer. Ihre Glieder schmerzten, ihr Magen knurrte und sie sehnte sich mehr denn je nach einem Bett.

»Wo sind die Schweine?«, raunzte Simon sie an.

»Auf der Weide«, erklärte sie.

»Und da sollen sie bleiben, bis die Wölfe sie holen?«

Fantaghiro warf einen Blick in den Stall. Er war mit frischem Stroh ausgelegt und der Futtertrog erstrahlte in neuem Glanz. Sie hatte alle Aufgaben erledigt, bis auf das Heranschaffen des Küchenabfalls.

»Ich bin noch nicht ganz fertig«, sagte sie. »Es fehlt noch das Futter.«

»Ab jetzt mit dir!«, knurrte der Mann und deutete in Richtung der Weide. »Oder die Schweine werden zum Wolfsfutter.«

Fantaghiro nickte und lief los.

»Beeilung!«, hetzte Simon sie und lachte hämisch in ihrem Rücken.

Die Prinzessin drehte sich wieder um und breitete die Arme aus.

»Wenn du dir solche Sorgen um das Vieh machst, steh nicht dumm rum, sondern hilf mir!«

Simon stemmte die Arme in die Seiten, warf den Kopf in den Nacken und lachte so laut, dass es über den ganzen Hinterhof hallte.

»Du bist mir vielleicht einer!«, sagte er mit Tränen in den Augen. »Frech wie kein Zweiter, aber ebenso fleißig.«

Er krempelte die Ärmel hoch und folgte ihr. Gemeinsam war es ein Leichtes, die Schweine zurück in den Stall zu treiben.

»Dann fehlt ja nur noch das Futter«, sagte Fantaghiro zufrieden.

Simon klopfte ihr auf den Rücken.

»Das hast du gut gemacht, Junge. Die Küchenabfälle kannst du ihnen bringen, nachdem du selbst gegessen hast. Und morgen sehen wir uns am Pferdestall.«

Fantaghiro war todmüde, aber stolz auf die geleistete Arbeit. Breit grinsend sah sie zum Pferdewirt auf. Der erwiderte ihren Blick mit geweiteten Augen.

»Sag, Junge, kennen wir uns nicht?«

»Nur zu gut, Simon«, bestätigte Fantaghiro.

Sie ließ dem Mann nicht die Zeit, das Rätsel zu lösen, und lief davon.

Als der König ihr den Rang einer Prinzessin genommen hatte, war sie davon ausgegangen, hart arbeiten zu müssen. Sie hatte geglaubt, ihm etwas beweisen, kämpfen und vieles ertragen zu müssen. Womit sie nicht gerechnet hatte, war, dass sie diese harte Arbeit, trotz der Schmerzen und der Müdigkeit, auch mit Stolz erfüllen würde.

Viele Menschen mit Rang und Namen schauten auf das einfache Volk herab, sahen sie als minderwertig und unwürdig an. Für ihre Arbeit waren sie sich zu schade. Wie befriedigend es sein konnte, nach getanem Tagwerk zu sehen, was man geleistet hatte, konnten sie sich wohl kaum vorstellen.

Fantaghiro wünschte sich, jeder würde einmal hart anpacken müssen, um zu verstehen, was das Volk für sein Land leistete und wie die Schultern sich anfühlten, auf denen ganze Königreiche errichtet worden waren.

Sie erreichte die Küche, aus der ihr ein wohltuender Duft nach gebratenem Fleisch und Kräutern entgegenschlug. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen und ihr Magen knurrte lauter als ein aufgebrachter Hund.

Sie trat ein, tauchte in den Dampf der brodelnden Kochtöpfe ein und ließ ihren Blick über die vielen Speisen schweifen. Die Küchenjungen waren fleißig am Braten, Schneiden und Stopfen. Die Öfen wurden für die gefüllten Gänse angeschürt, frisches Brot stapelte sich in Körben auf den Tischen und fette Soßen brodelten auf den Feuerstellen.

»Raus hier!«, schrie eine der Köchinnen sie an. Sie schnappte sich den Feger vom Kamin und schlug damit nach Fantaghiro. Die Prinzessin wich ihr aus. »Verschwinde! Stallburschen haben hier nichts zu suchen. Die Speisen für die hohen Damen und Herren dürfen nicht von verdreckten Fingern angefasst werden, du ungehobelter Junge!«

Sie holte wieder aus und Fantaghiro stolperte zurück.

»Ich wollte nur die Abfälle für die Schweine holen«, versicherte sie und lachte, weil ihr das Katz-und-Maus-Spiel mit der Köchin Spaß machte.

»Siehst du hier irgendwo Abfälle?«, knurrte die Frau sie an.

Fantaghiro sah sich um, schnappte sich eines der Brote und wich einem weiteren Besenschlag aus.

»Das hier sieht ein wenig kümmerlich aus«, meinte sie spöttisch und hielt der Frau das Brot hin. Die Köchin schnappte danach, griff aber ins Leere.

»Gib sofort das Brot wieder her. Das ist für König Marcius und seine Töchter und nicht für dich und deine Ferkel, du dummer Junge!«

Fantaghiro tauchte unter dem Arm der Köchin hindurch und rannte quer durch die Küche zum anderen Ausgang. Unter dem Gejohle und Jubeln der Küchenjungen erklomm sie die Stufen zur Tür und drehte sich noch einmal um. Das Gelächter war groß und die Köchin außer sich vor Wut.

»Der König wird das Brot sicher nicht vermissen«, versprach Fantaghiro und verbeugte sich.

Die Jungen klatschten und lachten, während die Köchin aufgebracht schnaubte.

»Na warte!«, rief sie. »Wenn ich dich in die Finger bekomme.«

Fantaghiro wandte sich zum Gehen, stand aber plötzlich einer zweiten Köchin gegenüber. Sofort verstummten die Küchenjungen und widmeten sich eilig wieder ihrer Arbeit.

Guila zog ihr das Brot aus der Hand und sah sie zornig an. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie die Prinzessin wieder.

»Kind, du bist ja zu einem echten Stallburschen geworden!«, stellte sie mit Erstaunen fest und trat einen Schritt zurück, um Fantaghiro von oben bis unten zu betrachten.

»Der ungehobelte Bursche führt sich hier wie der Herr des Hauses höchstpersönlich auf!«, beschwerte sich die andere Köchin.

»Der junge Herr ist unsere Fantaghiro, meine Liebe«, erklärte Guila und wandte sich wieder an die Prinzessin. »Wenn du ein richtiger Stallbursche sein willst, darfst du hier aber nicht so einen Aufstand machen, meine Liebe. In der Küche hast du nichts zu suchen. Komm, ich zeige dir, wo du dich waschen und wo du speisen kannst.«

Sie gab Fantaghiro das Brot zurück, die gleich einen großen Bissen davon abriss und gierig verschlang.

»Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen Hunger gehabt«, sagte sie mit vollem Mund, während sie der Köchin durch die engen Gänge der Gesinderäume folgte.

»Das glaube ich dir«, lachte sie. »Meine Jungs waren auch immer hungrig wie Bären, wenn sie abends von der Feldarbeit zurückkamen. Wir haben da noch Glück, weil es bei uns immer genug zu essen gibt. Aber nicht jeder arbeitet im Schloss, wo reichlich aufgetischt wird. Die Bauern in den kleinen Dörfern schuften jeden Tag so hart wie du heute und müssen sich ein solches Brot mit der ganzen Familie teilen.«

Mit einem Mal war ihr der Appetit vergangen. Wenn ihr Vater doch Augen dafür hätte, statt immer nur an den Krieg zu denken und sich um die Erziehung seiner Töchter zu sorgen. Würde er selbst einmal hart anpacken müssen, statt dies ihr aufzubürden, hätte er vielleicht etwas Mitleid für die armen Menschen aus seinem Volk übrig. Doch wie sollte Fantaghiro ihm dafür die Augen öffnen, wenn er ihr nicht zuhören und nicht glauben wollte?

So schnell wollte ihr keine Lösung einfallen. Sie aß das Brot auf, wusch sich mit kaltem Brunnenwasser den Dreck von der Haut und traf pünktlich zum Abendessen im Speiseraum der Dienerschaft ein.

»Prinzessin!«, grüßte sie der Kutscher überschwänglich, stand auf und verbeugte sich vor ihr. Neben ihm saß Simon mit hochrotem Kopf. Scheinbar hatte man ihn über seinen Irrtum aufgeklärt und alle lachten nun herzhaft darüber.

»Nehmt Platz«, bot eine Magd ihr an und zog einen Stuhl vor.

»Die Höflichkeiten sind nicht nötig. Ich bin jetzt eine von euch«, erklärte Fantaghiro und setzte sich an den Tisch.

»Prinzessin, bei allem Respekt, aber Ihr werdet immer blaues Blut in Euren Adern haben. Egal, unter wie viel Schmutz und Schwielen Ihr verschwindet«, widersprach der Kutscher. »Simon mag kein Auge dafür haben, aber ich würde Eure Schönheit und Anmut unter Tausenden erkennen. Den Stallburschen nehme ich Euch nicht ab.«

»Aber rangeklotzt hat sie wie einer«, sagte Simon.

Guila stellte Fantaghiro einen Teller hin und füllte ihn mit Suppe, die aus den Resten des königlichen Mahls gekocht worden war.

»Daran hat doch niemand gezweifelt, oder?«, fragte die Köchin in die Runde. »Unsere Fantaghiro war sich noch nie zu schade mit anzupacken. Wer je infrage stellt, dass der Adel auch ein Herz haben kann, muss nur einen Blick auf die Prinzessin werfen. Das ihre schlägt am rechten Platz.«

»Auf die Prinzessin!«, rief einer der Burschen und hob seinen Trinkbecher.

»Hört, hört!«, stimmten die anderen mit ein.

»Glaubt mir, auch mein Vater hat ein gutes Herz. Es ist nur so, dass es von Sorgen geplagt ist«, schwor Fantaghiro.

»Wenn der ein Herz hat, fresse ich einen Besen!«, lachte ein Page. Sofort wurde es still im Raum und alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Der junge Mann sah sich verunsichert um.

»Du sprichst da von deinem König, du Idiot!«, knurrte Guila und verpasste ihm einen so kräftigen Schlag auf den Hinterkopf, dass ihm der Löffel scheppernd in die Suppe fiel.

»Schon gut, ich kann verstehen, dass manch einer so denken muss«, verteidigte Fantaghiro den Pagen.

»Nicht einmal denken sollte man das«, widersprach der Kutscher.

»Und es schon gar nicht laut aussprechen«, fuhr Guila den Pagen mit hartem Ton an. Der rieb sich den schmerzenden Schädel und zuckte zusammen, als die Köchin ihn mit einem mahnenden Blick bedachte.

»Er ist der König«, sagte der Hofmeister. Er stand am Türdurchgang, ließ seinen Blick über die Menge schweifen und zog sich dann sein Monokel aus der Tasche, um es zu polieren. »Sein Handeln und Denken steht weit über dem des einfachen Volkes. Keiner von uns darf sich anmaßen, ihn infrage zu stellen. Jede seiner Entscheidungen ist zu respektieren und jedes Widerwort wird bestraft.« Er prüfte die Sauberkeit seines Monokels und warf Fantaghiro dabei einen verstohlenen Blick zu.

»Aber natürlich«, stimmte Guila ihm zu. »Niemand hier würde je an dem König zweifeln. So ist es doch, oder?«

Zustimmendes Gemurmel zog sich durch die Menge.

»Dann gibt es also nichts, was der König zu erfahren braucht?«, fragte der Hofmeister.

»Ihr habt sie doch gehört«, sagte Fantaghiro und sah ihn auffordernd an. »Es gibt rein gar nichts zu berichten. Außer, dass der neue Stallbursche seine Arbeit gut macht. Das ist doch so, oder?« Sie sah zu Simon und der nickte eilig.

Der Hofmeister steckte sein Monokel zurück in seine Brusttasche, straffte seine Haltung und sah sich noch einmal um. Dann nickte er und machte eine Handbewegung, die der Dienerschaft bedeutete, ihr Mahl fortzusetzen.

Kaum hatte er den Raum wieder verlassen, verpasste Guila dem Pagen einen weiteren Schlag.

»Du dummer Junge!«, knurrte sie ihn an. »Das hätte dich deine Zunge kosten können.«

Fantaghiro war es plötzlich gar nicht mehr danach zumute, ihren Vater zu verteidigen. Würde er dem armen Kerl tatsächlich die Zunge abschneiden lassen, nur wegen einer unbedarften Aussage? Was, wenn sie sich in ihm täuschte? Wenn ihr Vater, den sie so sehr liebte, tatsächlich kein Herz hatte? Nein, das konnte sie nicht glauben. Irgendwie würde es ihr gelingen, ihn zu erreichen, ihm die Augen für das Leid seines Volkes zu öffnen und sein Herz zu erweichen. Sie musste nur herausfinden, wie.

Der Mut der Unterlegenen

Am nächsten Morgen wurde Fantaghiro früh aus dem Schlaf gerissen. Während die Prinzessinnen in ihren Gemächern noch tief und fest schliefen, herrschte in den Gesinderäumen schon geschäftiges Treiben. Schließlich mussten Bäder eingelassen, Kleider zurechtgemacht, Schuhe geputzt und Speisen aufgetischt werden.

Fantaghiro hatte nie viel davon gehalten, sich bedienen zu lassen. Dennoch hatte sie sich nicht darüber beschwert, dass morgens eine Schüssel warmen Seifenwassers auf sie wartete. Auch dass ihre verdreckten Kleider über Nacht verschwunden waren und wie von Zauberhand beim Aufwachen neue vor ihr lagen, hatte sie immer für selbstverständlich gehalten.

Nun, da sie sah, wie viel Arbeit es kostete, den Prinzessinnen ihren Alltag zu erleichtern, begriff sie erst, dass sie mehr Freiheiten genossen hatte, als ihr klar gewesen war.

An diesem Morgen hingen keine neuen Kleider über ihrem Stuhl. Es stand auch keine Schüssel für sie bereit und niemand geleitete sie in den Baderaum. Niemand bot ihr an, ihr die Haare zu machen, oder erinnerte sie daran, dass im Speisesaal ein herrschaftliches Morgenmahl auf sie wartete.

Sie musste ihre Kleider selbst ausklopfen, sich mit kaltem Brunnenwasser waschen und sich mit einem trockenen Brot vom Vortag begnügen. Das alles tat sie aber gern. Sie war für sich selbst verantwortlich und diese Art von Freiheit war viel erfüllender als jene, die man erlangte, wenn einem jeder Handgriff abgenommen wurde.

Die Sonne war gerade erst aufgegangen, als Fantaghiro am Pferdestall ankam. Und dabei war sie noch spät dran. Die anderen Stallburschen hatten bereits mit der Arbeit begonnen. Wäre sie nicht die Prinzessin gewesen, hätte sie sich von Simon sicher eine Rüge eingefangen. Aber so ignorierte er ihr Zuspätkommen und betraute sie mit der Aufgabe, die Pferde für ihre Schwestern zu striegeln.

Von der harten Arbeit am Vortag schmerzten ihr noch immer die Glieder und so war sie froh, nicht die Ställe ausmisten zu müssen wie die anderen Burschen.

»Das war ja klar«, hörte sie einen von ihnen hinter ihrem Rücken maulen. Sie erkannte die Stimme wieder. Es war Pietro, ein Stallbursche, mit dem sie sich schon als Kind immer angelegt hatte. »Die hat sich von klein auf wie ein Raufbold aufgeführt und nur Ärger gemacht. Und das soll jetzt ihre Strafe sein? Sie muss die Pferde striegeln?«

»Pssst!«, zischte ein anderer. »Die kann dich doch hören.«

»Ja, das kann sie«, sagte Fantaghiro, ohne sich zu den Stallburschen umzudrehen oder ihre Arbeit zu unterbrechen. »Und sie weiß auch, warum Pietro so griesgrämig ist. Er hat sich nämlich schon als Kind von der Prinzessin den Hintern versohlen lassen.«

»Nur Verrückte reden von sich in der dritten Person!«, blaffte Pietro sie an.

Fantaghiro wirbelte herum.

»Und nur Feiglinge reden hinter dem Rücken anderer!«, konterte sie.

»Da hat sie's dir aber gegeben!«, lachte der Bursche neben ihm und verpasste Pietro einen Seitenhieb.

»Halt die Klappe, Nino!«, schnaubte er und rammte seine Mistgabel ins Stroh.

Fantaghiro stemmte die Fäuste in die Seiten und grinste breit. Als Kind hatte sie immer Ärger bekommen, wenn sie sich mit Jungs prügelte. Eine Prinzessin hatte nicht handgreiflich zu werden und sich schon gar nicht mit den einfachen Burschen abzugeben. Doch jetzt war sie ja keine Prinzessin mehr.

»Dich stecke ich noch immer in die Tasche, Pietro. Willst du es drauf anlegen?«

Pietro krempelte die Ärmel hoch.

»Na warte!«, zischte er, doch Nino hielt ihn auf.

»Bist du irre? Das ist immer noch die Königstochter. Schon vergessen?«

»Das bin ich nicht«, widersprach Fantaghiro. »Mein Vater hat mich enterbt. Ich bin jetzt eine von euch, also keine falsche Scheu!«

»Ach vergiss es«, winkte Pietro ab. »Ich kämpfe nicht gegen Mädchen.«

Fantaghiro hasste diese Ungerechtigkeiten. Warum wurden Mädchen immer behandelt, als wären sie schwächer und dümmer als Jungs? Vor zehn Jahren hatte sie Pietro noch den Hintern versohlt. Doch irgendwann bekam er Muskeln und sie weibliche Rundungen. Sie wurde zur Frau und jeder behandelte sie seitdem wie eine zerbrechliche Vase. Sie war kein Dekorationsgegenstand, der nur stumm in der Ecke stand und hübsch aussah. Sie scheute sich nicht vor blauen Flecken und Kratzern. Doch beweisen konnte sie das nicht, wenn jeder die Ausrede vorschob, dass sie eine Prinzessin und damit unantastbar war.

Ihre Finger schraubten sich fester um die Bürste in ihrer Hand. Kurzentschlossen tunkte sie den Striegel tief in die Pferdetränke und warf sie Pietro an den Hinterkopf, als der sich von ihr abwandte.

»Feigling!«, warf sie ihm vor.

»So, das reicht!«, schnaubte Pietro und stürmte auf sie zu.

Fantaghiro schmunzelte breit. Nun würde sie ihm beweisen, dass sich in den letzten zehn Jahren nicht viel geändert hatte. Er wollte nach ihrem Hemd greifen, doch sie war schneller, duckte sich unter seinem Arm hinweg und trat ihm gegen sein Knie. Dann sprang sie wieder auf und rammte ihm ihren Ellbogen in den Rücken.

Pietro stolperte nach vorne und machte dabei das Pferd scheu.

»War das schon alles?«, fragte Fantaghiro in seinem Rücken und stellte sich breitbeinig hin, um seinen nächsten Angriff abzufangen.

Pietro kochte vor Wut. Sein Kopf war rot angelaufen und seine Hände ballten sich zu Fäusten. Die anderen Jungs grölten, lachten und feuerten ihre Prinzessin an.

Fantaghiro bedeutete Pietro mit einer Handbewegung, es noch einmal zu versuchen.

»Schluss jetzt!«, mischte Simon sich ein. »Wenn ihr euch prügeln wollt, tut das in eurer Freizeit.«

Fantaghiro und Pietro richteten sich wieder auf.

»Das nächste Mal zeig ich's dir!«, behauptete der Stallbursche.

»Ich warte darauf«, entgegnete Fantaghiro siegessicher.

Nino klopfte ihr auf die Schulter.

»Für ein Mädchen bist du echt ein tougher Kerl«, sagte er.