Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: История и наука Рунета. Лекции

- Sprache: Russisch

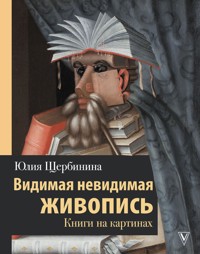

Книги в изобразительном искусстве очень словоохотливы — им всегда есть что поведать внимательному и заинтересованному зрителю. Наука и религия, деньги и власть, секс и еда, сновидения и чудеса… Изображая книги, художники рассказывают о своей эпохе, обычаях, нравах. Сжимая тугую пружину Времени, образ Книги соединяет произведения мировой живописи в единый библиосюжет. И если долго смотреть на книгу — книга начинает всматриваться в тебя. Юлия Щербинина — доктор педагогических наук, специалист по книговедению — исследует живопись с точки зрения не искусствоведческой, а литературной и культурологической.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Юлия Щербинина Видимая невидимая живопись. Книги на картинах

Часть I Имена

Глава 1 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) Негасимая лампада книги

Свет! В нем нуждаются все.

Он содержится в книге.

…Буквы в книге плачут и поют.

А часы вселенной отстают…

Рембрандт. Читающая пожилая женщина (деталь)

Изображения книг представлены во множестве работ великого голландца. Однако шкафы в его доме отнюдь не ломились от томов. Часто упоминая этот факт, искусствоведы дружно удивляются. Рембрандт был страстным коллекционером древностей и экзотических диковин. Его обширнейшее собрание включало мраморные головы всех двенадцати цезарей, пять кирас, набор тростей, пару индейских костюмов, куклы с острова Ява, африканские фляги из тыквы…

На аукционах Рембрандт не скупился, азартно выкладывая крупные суммы и сразу отсекая других участников. Однажды выкупил разом тридцать два лота выставленных на аукцион вещей русского купца. При этом в описи имущества художника фигурируют всего-навсего «пятнадцать книг различного формата». Среди них трактат о пропорциях Альбрехта Дюрера, «драгоценная книга» Андреа Мантеньи, «Иудейская война» Иосифа Флавия, жизнеописания художников Джорджо Вазари, теологические трактаты раввина Манассии бен-Израэля.

Впрочем, объяснение столь разительного несоответствия может быть очень простым. В эпоху Реформации утверждается исключительный авторитет Библии, воплощенный в протестантских принципах «только вера, только благодать, только Писание» (лат. sola fide, sola gratia, sola Scriptura). Библия была главной и всеохватной книгой для Рембрандта. В ней художник находил ответы на жизненные вопросы, искал творческое вдохновение, черпал живописные сюжеты.

I

Опора на библейский – будь то ветхозаветный или евангельский – контекст придавала универсальные, вневременные смыслы даже обыденным вещам и повседневным ситуациям. Яркий пример – «Диспут двух ученых», написанный мастером в возрасте двадцати двух лет. Несмотря на нейтральное авторское название, на картине легко узнаваемы святые апостолы Петр и Павел. Предметом обсуждения, скорее всего, служат Послания Петра, которые он держит в руках. Петр внимает доводам оппонента, заложив пальцами страницы с фрагментами, о которых идет речь. Послания Павла разложены на столе как ожидающий своего часа «контраргумент». Апостола Павла с большой книгой – сообразно иконописному канону – можно видеть в других рембрандтовских работах.

Аналогичное соединение религиозного с бытовым, камерного с монументальным – в «Святом семействе с ангелами», одном из главных в творчестве Рембрандта. Мария отвлеклась от чтения Ветхого Завета, заботливо поправляя покрывало на спящем младенце Иисусе. Тридцать строк на каждой странице мерцают золотистыми бликами на соломенной колыбели Ребенка, который сам есть Книга – Евангелие.

Этот сюжет виртуозно развивает один из учеников Рембрандта, Николас Мас (1634–1693), еще глубже проецируя его в повседневность. Маленькая девочка прилежно качает плетеную колыбель с грудничком, на столе раскрыта книга. Затем девочка взрослеет – и вот уже сама склоняется над спящим малышом, укрытым красным одеяльцем, как на картине Рембрандта. И кажется: у нее на коленях та самая книга, что когда-то лежала на столе с пестрой скатертью. Только тогда книга выглядела фантастически большой, а теперь смотрится соразмерно читательнице. Сжимая пружину времени, этот образ соединяет два эпизода в одну историю. Молодая мать не ведает, какая судьба уготована ее ребенку, – и в незатейливой бытовой сцене проступают контуры евангельского сюжета.

Рембрандт. Диспут двух ученых (Спор апостолов Петра и Павла), ок. 1628, дерево, масло

Рембрандт. Апостол Павел, 1635, холст, масло

Рембрандт. Святое семейство с ангелами, 1645, холст, масло

Рембрандт. Святое семейство с ангелами (деталь)

Николас Мас. Девочка, качающая колыбель, ок. 1655, дерево, масло

Николас Мас. Молодая женщина у колыбели, 1652–1662, холст, масло

II

Рембрандт по праву считается одним из наиболее глубоких и самобытных интерпретаторов священных книг в живописи. Из раннего творчества это прежде всего картина «Раскаявшийся Иуда возвращает тридцать сребреников». В ужасе от содеянного, раскаявшийся преступник бросает деньги к ногам первосвященников с мольбой о пощаде и без надежды на снисхождение. «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную» (Евангелие от Матфея, 27: 3).

Рембрандт. Раскаявшийся Иуда возвращает тридцать сребреников, 1629, дерево, масло

Особое место здесь занимает убранная золотом и серебром гигантская Тора, словно льющаяся мощным потоком белого света и заставляющая людей отступить в темную глубину помещения. Ее отраженный ослепительный свет падает на разбросанные монеты. В увеличенном фрагменте картины можно различить Тетраграмматон (четырехбуквенное непроизносимое имя Бога) и фразу «Знать заповеди твои». Гениальная кисть запечатлела священную книгу так, что зритель не может не поверить: в этой книге заключено всеведение.

Любопытный факт: многие живописцы, не владевшие ивритом, отображали написанные на нем тексты стилизованными значками либо правильно, но произвольно выписанными отдельными буквами. Не таков был Рембрандт: вслед за художниками итальянской школы он добросовестно и грамотно воспроизводил еврейское письмо. Ряд ученых предполагают, что художник научился этому в Лейденском университете по двуязычной Библии на иврите и латыни. Кропотливая работа мастера над изображением иноязычных книг описана в романе американской писательницы Гледис Шмитт.

Рембрандт. Раскаявшийся Иуда… (деталь)

Когда пастор вытащил из запертого ящика то, что явно было предметом его гордости, – большой Ветхий Завет на древнееврейском языке в винно-красном кожаном переплете с изукрашенными металлическими застежками, – его восторг частично передался и гостю. Взглянув на крупные еврейские письмена, строгие и мужественные, художник как бы воочию увидел перед собой доподлинное слово Божие.

– Не разрешите ли как-нибудь зайти к вам и переписать несколько страниц? – спросил Рембрандт. – Мне часто приходится иметь дело с еврейскими письменами, когда я пишу священные книги в сценах из Ветхого Завета, но я никогда еще не видел такого четкого и красивого шрифта, как этот.

Интересно также, что анализ «Раскаявшегося Иуды» в рентгеновском излучении показал изначальное отсутствие Торы, что заметно меняло всю композицию картины. Появление священной книги жестко зафиксировало исходную точку внимания зрителя и задало траекторию взгляда – слева направо, от ярко освещенного стола к россыпи монет. Этот визуальный эффект усиливается использованием приема кьяроскуро (итал. букв. chiaroscuro – светотень): сияющая книга изображена в резком контрасте с затемненной фигурой священника. Световая градация акцентирует символический смысл евангельской сцены.

«Рембрандт испытывал подлинную страсть к физическому облику книг и не уставал изображать их на своих полотнах, превращая в некое подобие монументов, массивных, хранящих на себе следы времени, внушающих благоговение», – пишет английский историк искусства Саймон Шама в книге «Глаза Рембрандта» (1999). Книги на рембрандтовских полотнах почти осязаемы в своей слоистой тяжести, словно щедро нарезанные ломти вселенского библиопирога. Фактурно рыхлые, телесно влекущие, поразительно живые…

Вслед за другими исследователями Шама изумляется скудости библиотеки художника, но дает этому весьма оригинальное объяснение. «Если Рембрандт следовал примеру великого древнегреческого живописца Апеллеса, который ограничил свою палитру четырьмя цветами, посредством которых добивался удивительных композиционных и колористических эффектов, то вполне мог сказать себе, что вряд ли нуждается в огромной библиотеке, чтобы демонстрировать свою книжную ученость».

III

В зрелом творчестве Рембрандта книга становится обобщенным образом передового знания, атрибутом просвещения и символом свободомыслия. Мы видим ее на портретах философов, ученых, политических деятелей.

Книги крупным планом – на семейном портрете министра и проповедника Корнелиса Клаасса Анслоо. Появившись уже в набросках и этюдах к этому полотну, они изначально были ядром художественного замысла. Здесь представлены, вероятнее всего, труды Менно Симонса – лидера анабаптистского движения в Нидерландах, основу которого составляли строгое следование Священному Писанию и ориентация на веру первых христианских братств. На это косвенно указывает полное название картины, в котором Анслоо открыто назван меннонитом. Обращенный в сторону книг жест портретируемого выдает его ораторские способности и указывает на неразрывную связь сказанного и написанного.

Рембрандт. Министр Корнелис Клаасс Анслоо, беседующий со своей женой, 1641, холст, масло

Светотень вертикально разделяет холст на две части, акцентируя особое место и высокий статус книг. Их созерцательная красота нерасторжима с глубиной содержания. Рембрандт изображает книгу чаще всего как яркое световое пятно в полумраке комнаты. В торжественном золотистом сиянии обнажается сама «душа» книги, материализуется ее бесплотная сущность. Всякая книга – негасимая лампада, светоч знания. Живая мысль и всевластное слово, торжественно проступающее из мрака невежества и безверия.

Книги присутствуют и в камерных рембрандтовских портретах, отражающих протестантскую практику чтения – приватного, ежедневного, непрерываемого на протяжении всей жизни человека. Благочестивое чтение в уединенной тишине становится устойчивым сюжетом в изобразительном искусстве. Во многом благодаря именно Рембрандту формируется кольцевой мотив: «Пока живу – читаю; пока читаю – живу».

Рембрандт. Читающая старушка, 1655, холст, масло

Рембрандт. Портрет Титуса за чтением, ок. 1656, холст, масло

Книга в портрете – знак особого отношения художника к модели. Иногда это не только прославление интеллекта, восхищение познаниями, но и способ признания в любви. Подросток с тонкими чертами, сын художника Титус, захвачен увлекательным чтением. Его полуосвещенное лицо, словно экран, отображает написанное, взгляд растворяется в мерно бегущих строках, ладонь сливается с книжным переплетом. Неразделимы женская фигура и книга в «Читающей старушке», освещенные тихим торжественным сиянием, исходящим прямо со страниц. Рембрандту удается невероятно убедительно передать чувство слияния читателя с книгой и представить даже повседневное чтение как род таинства.

В хрестоматийном портрете пожилой женщины за чтением Библии яркий свет падает на книгу откуда-то сверху, будто с самих небес. Принято считать, что для этой картины позировала Нелтье – мать Рембрандта, которую он представил в образе пророчицы Анны, что служила Господу молитвой и узнала мессию в принесенном во храм младенце Иисусе. Впечатляют пластичность листаемых страниц, естественность изображения пергамена, непринужденность воспроизведения художником еврейских букв.

Рембрандт. Читающая пожилая женщина (возможно, пророчица Анна), 1631, дерево, масло

Геррит Доу. Пожилая женщина за чтением, ок. 1631, дерево, масло

Рембрандт. Ученый за столом с книгами, 1634, холст, масло

Рембрандт. Портрет ученого, 1631, холст, масло

Образ читающей старушки встраивается в длинную галерею схожих портретов: Ян Ливенс «Читающая старая женщина»; Фердинанд Боль «Портрет старушки с книгой на коленях»; Николас Мас «Старушка, дремлющая над книгой»; Габриэль Метсю «Старушка с книгой»… Первый ученик Рембрандта Геррит Доу (1613–1675) запечатлел пожилую женщину за чтением начала главы 19 Евангелия от Луки – о входе Иисуса в Иерихон. Миниатюра на левой странице изображает сборщика налогов Симона, который взобрался на дерево, чтобы наблюдать за происходящим, и смотрящего на него снизу Христа. Совсем еще юный живописец мастерски изображает книгу. Прорисованы только заставочные буквицы и отдельные слова, но текст легко узнаваем.

На портретах Рембрандт фиксирует не столько чтение как процесс, сколько факт общения с книгой. Скульптурные позы, сосредоточенные взгляды, одухотворенность лиц – взаимодействие с книгами показано одновременно как обыденное и сакральное, как быт и бытие. Портреты ученых напоминают моментальные фотоснимки. Склонившегося над большим томом словно внезапно окликнули – и он обращает быстрый, чуть недоуменный взор на зрителя.

Среди рембрандтовских офортов особо примечателен заказной портрет коллекционера и мецената Яна Сикса. Изначально художник планировал запечатлеть Сикса в его загородном доме с охотничьей собакой, но в итоге изобразил самоуглубленным интеллектуалом за чтением. Место пса заняла кипа фолиантов. Портретируемый смотрит не на зрителя, а в книгу, что было необычно для того времени. Лицо Сикса ярко освещено дневным светом из окна, но кажется, будто это все то же – незримое в повседневности, но гениально увиденное Рембрандтом – свечение книжной мудрости.

Рембрандт. Портрет Яна Сикса, 1647, офорт, сухая игла

Глядя на офорт Рембрандта, изображающий Сикса с книгой у освещенного солнцем окна, думай о своем прошлом и настоящем.

Ян Стен. Молодой читатель, 1660-е, дерево, масло

Квирин ван Брекеленкам. Читатель,

1650–1668, дерево, масло

Рембрандт представляет контакт с книгой как священнодействие, церемониал – требующий особых условий, исполняемый по установленным правилам, взыскующий предельной концентрации внимания. Это заметно отличает рембрандтовские холсты от работ других голландских мастеров той же эпохи. Вот, например, «Молодой читатель» Яна Стена (ок. 1626 – ок. 1679): беглое скольжение взгляда по строчкам, спешащая перевернуть страницу рука, небрежно заложенное за ухо перо. В жанровой сценке Квирина ван Брекеленкама (после 1622 – ок. 1669) девушка отвлеклась от работы с кружевом и с улыбкой слушает молодого человека, который что-то походя зачитывает ей из небольшой потрепанной книжки. Художник запечатлел обращение к книге как сиюминутный, мимолетный эпизод – как глоток из бокала, что собирается сделать слушательница.

IV

Книги присутствуют и в аллегорических работах Рембрандта. Вероятно, самый известный пример из раннего творчества – «Концерт», именуемый также «Аллегория музыки». Двое мужчин музицируют на арфе и виоле да гамба. Молодая женщина поет, глядя в нотный альбом. Прочитать написанное в нем невозможно – страницы заполнены условными мазками. Пожилая женщина внимает музыке и пению. На стене висит картина с сюжетом бегства Лота из Содома.

Рембрандт. Концерт (Аллегория музыки), 1626, дерево, масло

Рембрандт. Концерт (фрагмент)

На переднем плане изображены лютня, скрипка и беспорядочная россыпь книг. Судя по раскрытым фолиантам, это тоже ноты, причем как рембрандтовской эпохи, так и средневековые, что позволяет истолковать их как универсальное воплощение и квинтэссенцию Музыки. Словно извлеченные с полок мировой музыкальной библиотеки и небрежно сваленные в тесной комнате – они ждут инвентаризации, которую будет проводить сама История.

Впрочем, споры об идейном содержании «Концерта» ведутся по сей день. Одни искусствоведы определяют книгу в руках молодой женщины как сборник духовных гимнов – и трактуют картину как завуалированное в светской сцене аллегорическое прославление Бога. Другие отмечают роскошь одежд и дороговизну книжных переплетов – и усматривают мотивы искушения богатством, разъясняя картину как дидактическое предостережение от греха. Третьи трактуют фигуру старухи как сводню, а музицирование как символ эротического соблазна. В последнем случае образ книг становится двояким: они призваны облагораживать и возвышать душу, но могут использоваться и в неблаговидных целях.

Высказывалось даже мнение о том, что молодой арфист – автопортрет Рембрандта в образе библейского царя Давида, в юности игравшего на арфе перед Саулом. Подпирающая ладонью подбородок пожилая женщина ассоциирована с образом Девы Марии в скорбящей позе. Сходство стоящего на столе рядом с молодой женщиной сосуда с чашей для миропомазания соотносится с иконографией Марии Магдалины. Сообразно такой гипотезе вся музицирующая группа – сложносплетенная многослойная аллюзия на сюжеты Священного Писания. Тогда занимающие передний ряд разбросанные книги воспринимаются как натюрморт внутри аллегорической композиции, образующий своего рода вводную заставку, преамбулу к основному повествованию.

Аллегорическая работа зрелого Рембрандта «Минерва» представляет древнеримскую богиню величаво восседающей за столом в окружении традиционных символов власти: копья, золотого шлема и щита с головой горгоны. Левая рука богини покоится на большой книге, еще несколько внушительных томов вкупе с глобусом – словно символ всемирной библиотеки – виднеются на заднем плане.

Рембрандт. Минерва в своем кабинете, 1635, холст, масло

Рембрандт. Минерва (деталь)

Минерву чаще представляли во всеоружии, с совой на плече и символизирующей мир веткой оливы. Книга вкупе с лавровым венком акцентирует иную функцию этой богини: покровительство искусствам, мудрости, научным занятиям. Ту же нетрадиционную иконографию, воплощающую гуманистические идеалы, художник уже использовал в небольшой панельной работе 1631 года, где увенчанная лавром Минерва сидит за столом с книгами, глобусом и лютней, а доспехи и оружие размещены на заднем плане. Возврат Рембрандта к образу мирной Минервы с атрибутами мудрости и знаний связывают с политической ситуацией в Нидерландах того времени.

В 1635 году, когда картина была завершена, было принято решение объединить силы Голландской Республики с Францией для вторжения в Южные Нидерланды как продолжение восстания против Испании. Однако амстердамские регенты выразили решительный протест, поскольку это могло привести к возобновлению судоходства по реке Шельда, что значительно улучшило бы экономическое положение Антверпена за счет Амстердама. По мнению исследователей, Рембрандт мог отвратить Минерву от оружия и вручить ей книгу, чтобы, с одной стороны, потрафить регентам Амстердама, с другой – привлечь внимание потенциального покупателя, одного из эрудированных регентов города, основателя знаменитой школы Athenaeum Illustre.

Изображенная крупным планом книга раскрывает ключевую идею полотна: мир как условие процветания искусства и науки. Образ книги определяет и жанровое своеобразие картины: живописная аллегория здесь больше напоминает кабинетный портрет ученого за работой и одновременно бытовой портрет голландки XVII века в облике античной богини. Чертами лица она напоминает жену художника Саскию.

Минерва будто бы внезапно отвлеклась от текста и сосредоточенно размышляет над прочитанным. Ее взгляд выражает самоуглубленное внимание и одновременно величие мудрости. Выразительный жест богини акцентирует основную функцию книги в культуре – служить основой и опорой знаний. Впечатляют грандиозная монументальность и вместе с тем невероятная пластичность и естественность текстуры изображения книги. Создается иллюзия возможности приблизиться вплотную и перевернуть страницу с чуть загнутым уголком.

V

Не станем, однако, нарушать уединение античной богини, а книгам в живописных аллегориях еще уделим внимание в отдельной главе. Пока же рассмотрим «Урок анатомии доктора Тульпа» – пожалуй, самую занимательную «книжную» картину Рембрандта. Это групповой портрет по заказу Гильдии хирургов-анатомов Амстердама, возглавлявшейся Николаасом Петерсзооном по прозвищу Тульп (Тюльпан). Тем самым, что создал эмблему медицины: горящая свеча с латинским афоризмом «Светя другим, сгораю сам». Назначенный в 1628 году прелектором (praelector – профессор, президент), он должен был ежегодно читать публичную лекцию по анатомии человека. Наглядными пособиями для таких выступлений обычно служили трупы казненных преступников.

Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа, 1632, холст, масло

В 1632 году лекция проходила 16 января – этот день и запечатлен на холсте. В центре доктор Тульп демонстрирует строение мускулатуры руки. Препарируемое тело – злостный грабитель Арис Киндт. За процедурой внимательно наблюдают как профессиональные врачи, так и неспециалисты, для которых аутопсия была чем-то вроде культпохода. Пытливые взгляды обращены к разъятым мышцам и раскрытому медицинскому трактату на подставке у края анатомического стола. Согласно сложившейся традиции, собравшиеся должны были поверять практику теорией – сличать свои впечатления с анатомическими иллюстрациями. Корешок книги опирается на правую часть картинной рамы, рисунки развернуты к медикам; нам видна только часть пояснительного текста к рисункам.

Есть мнение, что Рембрандт изобразил здесь трактат о человеческом теле венецианского анатома и хирурга Адриана ван ден Спигеля (1627). Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что это грандиозный труд величайшего анатома эпохи Возрождения Андреаса Везалия «О строении человеческого тела» (De humani corporis fabrica, 1543). Сохранилось несколько экземпляров первого издания, один из которых, в переплете из человеческой кожи – скорее всего, какого-нибудь казненного злодея, – хранится в библиотеке американского университета Брауна.

В «Уроке анатомии» о Везалии напоминает уже сама тема лекции: он впервые дал точное описание сухожилий; в его определении рука – «важнейший инструмент медика». Заметим: и художника тоже. Уверенно водящая кистью или ловко орудующая ланцетом рука не просто часть тела, но профессиональный инструмент. «Урок анатомии» разъясняется искусствоведами как символическое тройное зеркало знания. Анатомический трактат отражает строение человеческого тела. Действия доктора Тульпа иллюстрируют содержание трактата. Тульп становится Везалием, озвучивая его текст своим голосом. А сам Везалий – девятая фигура на картине, персонифицированная в виде своей книги, соединяющей божественное всеведение и человеческое знание.

Присутствие научного трактата актуализирует и переносное, морально-назидательное значение слова «урок» в названии картины. Преступление наказано позорной смертью, но по окончании жизни тело грешника служит благому делу науки. Бывшая орудием убийства рука становится наглядным пособием.

Культуролог Евгений Яковлев проницательно заметил, что на рембрандтовском холсте «из всех объектов только учебник обладает отражательной силой, он – зеркало потустороннего, которое удваивает то, что всегда находится по эту сторону». Яковлев выделил три типа взаимосвязей объектов в «Уроке анатомии». Первый – «от трактата к телу»: труд Везалия подобен зеркалу, отражающему знания о строении человека. Второй – «от трактата к доктору Тульпу». Для своих учеников и последователей доктор – персонифицированное воплощение анатомического пособия, говорящее его голосом. Третий – «от трактата к телу и доктору Тульпу». При таком взгляде книга Везалия заключает медицинские знания, публично транслируемые доктором.

Наконец, композиция «Урока анатомии» – изящная аллюзия на фронтиспис Везалиевой книги в виде группового портрета ученых-медиков в процессе аутопсии. Художник не документирует медицинский эксперимент и не создает учебное руководство – он изображает то, что непосредственно видит. «Урок анатомии доктора Тульпа» – блистательный образец синтеза медицинской науки с изобразительным искусством. Через несколько лет голландский художник Симон Луттихейс (1610–1661) воплотит ту же идею в философском натюрморте, соединив анатомический трактат с работами Рембрандта и Яна Ливенса и разместив над ними стеклянный шар с интерьером мастерской живописца.

Симон Луттихейс (приписывается). Натюрморт с черепом, между 1635 и 1640, дерево, масло

Сам же «Урок анатомии» задал новый изобразительный канон группового медицинского портрета: отныне на нем регулярно появляются научные книги. Среди самых ярких примеров – «Уильям Чеселден, дающий анатомическую демонстрацию шести зрителям…» английского художника Чарльза Филлипса (1708–1747) и «Групповой портрет инспекторов амстердамской Медицинской коллегии» нидерландского мастера Корнелиса Троста (1697–1750). На полотне Филлипса анатомический трактат сразу привлекает внимание зрителя как значимая концептуальная, но символически обобщенная деталь. На развороте виден нечитаемый, условный текст и столь же условный анатомический рисунок.

Чарльз Филлипс. Уильям Чеселден, дающий анатомическую демонстрацию шести зрителям в анатомическом театре в Гильдии цирюльников и хирургов в Лондоне, ок. 1740, холст, масло

Корнелис Трост. Групповой портрет инспекторов амстердамской Медицинской коллегии, 1724, холст, масло

В групповом портрете кисти Троста изображены конкретные научные книги, актуальные для его эпохи. Стоящий в центре инспектор коллегии Даниэль ван Бюрен выразительным жестом указывает на «Фармакопею Амстердамскую» – справочную работу по идентификации сложных лекарственных средств, написанную Николаасом Тульпом в соавторстве с коллегами-медиками. Сидящий за столом Каспар Коммелин обращает внимание зрителя на составленный его дядей Яном Коммелином каталог экзотических растений амстердамского ботанического сада «Hortus Medicus».

VI

Невероятно, но книжные образы Рембрандта оказались столь мощны и энергетически заряжены, что со временем преодолели границы творчества самого художника и сделались неисчерпаемым источником творческих экспериментов в других областях искусства. Блистательный пример – несуществующая книга (?!) на несуществующей картине (?!) в лирическом произведении.

Так, в 1965 году вышел посмертный сборник замечательного русского поэта Бориса Поплавского «Дирижабль неизвестного направления», куда вошло написанное в начале 30-х стихотворение «Рембрандт». По сути, оно представляет собой экфрасис (литературное описание) одной из неназываемых рембрандтовских работ.

Какой шедевр великого голландца описан Поплавским? В поисках ответа на этот вопрос литературовед Дмитрий Токарев справедливо замечает, что читатели у Рембрандта мало похожи на воинов и практически не изображаются на фоне пейзажа. Разве что вспомнить офорт, представляющий святого Иеронима в едва освещенной комнате перед раскрытой книгой. Святой как воин, сражающийся со злом и «читающий о грядущем» в Священном Писании, – почему бы и нет?

Рембрандт. Святой Иероним в темной комнате, 1642, офорт, сухая игла

Впрочем, размышляет исследователь, пейзаж в стихотворении вполне может быть воображаемым: «Это воин все читает в книге». Возможно, книги – все-все, какие когда-либо живописал Рембрандт, – становятся для поэта символической основой пейзажа. Интеллектуальным ландшафтом, открывающимся мысленному взору читателя.

В качестве наглядной иллюстрации Токарев упоминает офортный портрет Абрахама Франсена, близкого друга Рембрандта, коллекционера и торговца картинами. Сидя за столом спиной к окну, Франсен отвлекся от чтения и рассматривает рисунок. В четвертый вариант офорта были добавлены элементы пейзажа за окном. Вот этот пейзажный рисунок, перенесенный на бумагу, и держит в руках портретируемый. Удваивая пейзаж, Рембрандт виртуозно смешивает план реального и план воображаемого. Аналогичное удвоение действительности возникает при общении с книгами, притом даже не столько в процессе чтения, сколько в ходе осмысления прочитанного.

Рембрандт. Аптекарь Абрахам Франсен, ок. 1657, офорт, сухая игла

В такой необычной трактовке поэт выступает как мастер, который воплощает в словах нереализованный замысел художника. Рембрандт дает схематический набросок пейзажа – Поплавский разворачивает набросок в детализированное описание вида за окном: цветущий луг, вертящаяся мельница, отраженные в реке облака… Так «плачущие и поющие» буквы в книге выходят за край печатного листа и становятся предметами материального мира. Так написанное становится зримым.

Борис Поплавский очень точно уловил сущность книги и чтения в рембрандтовском творчестве, что позволило ему создать блистательное лирическое произведение, демонстрирующее органическое родство изобразительного искусства и литературы. Так какая же картина описана в цитированном стихотворении? Возможный ответ: вымышленная, фиктивная. Но возможен и другой: все картины Рембрандта, на которых изображены книги.

Глава 2 Уильям Хогарт (1697–1764) История семейного краха в трех томах

…С каким наслаждением следим мы за хорошо сплетенной нитью пьесы или романа, и удовольствие наше возрастает по мере того, как усложняется сюжет…

Уильям Хогарт. Маскарады и оперы (фрагмент)

Знаменитого английского художника Уильяма Хогарта называют создателем особого «языка вещей» и творцом «грамматики живописи». Современники окрестили его «литератором с карандашом» и «Сервантесом от искусства». Примечательно, что опубликованная в Москве в 1780 году трехчастная «Библиотека немецких романов» включала раздел «Романы немые», куда вошли «Романы Гогартовы».

Книги всегда служили Хогарту творческим фундаментом и жизненной опорой. Причем в самом буквальном смысле: его изображение на автопортрете опирается на стопку книг. Хогарт покоится на «трех китах» английской литературы – Уильям Шекспир, Джон Мильтон, Джонатан Свифт, – вдохновлявших его на драму, сатиру и эпос. Шекспира он ставил выше всех, считая «почтеннейшим из лучших», Мильтона любил цитировать, а Свифт был не только его идейным соратником, но и хорошим приятелем.

Уильям Хогарт. Борец, 1763, резцовая гравюра на меди

Уильям Хогарт. Автопортрет с мопсом, 1745, холст, масло

Нарисованные тома охраняет преданный мопс Трамп – этим Хогарт прозрачно намекает на готовность защищать свои эстетические идеалы. Желая проучить поэта-сатирика Чарлза Черчилля за насмешки и нападки, он разыщет у себя в мастерской медную доску, на которую уже были нанесены задний план и фигура собаки, и перегравирует автопортрет. Нетривиальная месть идейному врагу: недовольный Трамп мочится на сочинения Черчилля, выведенного в образе медведя с дубиной.

I

Хранящийся в Лондонской Национальной галерее хогартовский цикл масляных картин «Модный брак» (1743–1745) считается первой британской сатирой нравов высшего общества, воплощенной в живописи и растиражированной во множестве гравюр. Шесть рисованных ситуаций – трагически бесславная, но весьма поучительная история супружества сына промотавшегося аристократа и дочери преуспевающего торговца.

Первая картина, «Брачный контракт», знакомит нас с героями этой истории, элегантно намекая на их взаимоотношения. В то время как отец жениха, граф Сквондерфилд, хвастливо демонстрирует свиток со своим ветвистым генеалогическим древом, легкомысленная невеста вовсю флиртует с адвокатом Сильвертангом, который вскоре станет ее любовником. Художник дал персонажам говорящие фамилии. Сквондерфилд – от английского squander (расточительство, мотовство). Сильвертанг – от silver tongue, в буквальном переводе «серебряный язык»; ближайшие русские эквиваленты – «сладкоречивый», «медоточивый».

Уильям Хогарт. Брачный контракт, резцовая гравюра на меди

Уильям Хогарт. Вскоре после свадьбы, резцовая гравюра на меди

На следующем полотне, «Вскоре после свадьбы» (исходное авторское название Tête-à-Tête), изображено утро супружеской четы. Молодая жена сладко потягивается, пробудившись после бурной карточной вечеринки. Муж и вовсе не ночевал дома, кутил в сомнительной компании. На любовные похождения стыдливо намекает торчащий из его кармана дамский чепчик, к которому тянется собачка.

Картина полна знаковых деталей: сломанная шпага, неоплаченные счета, статуэтки и картины с символическими сюжетами… Среди них – забытая на полу неприметная книжка, словно присевшая на ковер бабочка. Кажется: отведешь взгляд – и она тут же упорхнет. Это знаменитый «Краткий трактат по игре в вист». Опубликованный в 1742 году, он стал первым сочинением подобного рода, выдержал тринадцать прижизненных изданий и более века служил самым авторитетным карточным руководством. У трактата богатая литературная история: упоминание о нем можно найти в просветительском романе Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша», детективном рассказе Эдгара По «Убийство на улице Морг», поэме Джорджа Байрона «Дон Жуан» («Приам воспет Гомером, Хойлем – вист», пер. Татьяны Гнедич).

Вскоре после свадьбы (деталь)

Биографические сведения об авторе трактата, британце Эдмонде Хойле, крайне скупы. Однако современники величали его не иначе как «великим мистером Хойлом» и «старым маэстро». Имя Хойла стало нарицательным синонимом пособий по карточным играм. В английский язык вошло устойчивое выражение according to Hoyle – буквально «в соответствии с Хойлом», то есть выполненное строго по правилам.

Книга не только указывает на страсть супругов к азартным играм – она становится многозначным символом: игры чувствами, браком, самой судьбой. Это книга-двойник – обладающая собственным, исходным и наделенная вторичным, символическим содержанием. Трактат Хойла – зеркало жизни семейства Сквондерфилд: неуемная жажда удовольствий, постоянная ложь, беспечная надежда на везение.

Дидактический пафос требует от художника не только целенаправленного отбора интерьерных деталей, но и придания смыслов, отнюдь не всегда присущих этим деталям в реальной действительности. Хогарт не столько изображает, сколько «сочиняет» убранство комнаты. Книга здесь все равно что персонаж-резонер в пьесе, подающий нравоучительные реплики.

Тонкий композиционный нюанс: трактат Хойла то ли забыл на полу кто-то из ночных гостей – то ли специально принес и расчетливо разместил в центре гостиной некто посторонний. Искусствоведы вычленяют типичный для многих хогартовских работ мотив упавшего предмета – случайно оброненного или нарочно брошенного, но всегда поясняющего смысл и заостряющего драматизм сцены. И очень часто таким предметом становится как раз книга. Уильям Хогарт отнюдь не первооткрыватель этого мотива жанровой живописи – взять хотя бы изображение растоптанной Библии в «Распутном семействе» Яна Стена (гл. 12). Наследуя голландским мастерам, Хогарт превращает частный художественный прием в универсальную творческую стратегию.

Третий эпизод – «Визит к шарлатану» (The Inspection) – неприятный разговор виконта (сына графа) с врачом-шарлатаном. Согласно одной из многочисленных искусствоведческих трактовок, виконт явился к доктору с говорящей фамилией де ла Пиллюль в сопровождении юной любовницы и ее матери. Черные пятна на лицах указывают на сифилис. Лжелекарь назначил ртутные пилюли, которые, судя по всему, не помогли – и визитеры выражают недовольство.

Уильям Хогарт. Визит к шарлатану, резцовая гравюра на меди

Визит к шарлатану (деталь)

В левом углу комнаты лежит большая книга на французском. Это вымышленное Хогартом, фейковое издание представляет собой, как указано на развороте, «инструкцию к двум превосходным машинам» – для вправления вывиха плеча и для извлечения пробок из бутылок. Дословно: «первая – чтобы расправить плечи, вторая – чтобы служить штопором». Просвечивание картины инфракрасными лучами при реставрации показало, что изначально вертикальный винт на странном агрегате слева опущен, так что можно было прочитать последние строки надписи на книге.

Лженаучный фолиант вкупе с монструозным станком, чучелом крокодила, анатомическими моделями, картиной с изображением двуглавого гермафродита и прочими «диковинами» нужен единственно затем, чтоб пускать пыль в глаза несведущим пациентам. Той же цели служит внушительная приписка в книге: «Проверено и одобрено Королевской академией в Париже». Книга-обманка – аллегорическая насмешка художника над невежеством и шарлатанством.

Четвертая сцена, «Будуар графини» (The Toilette), представляет утренний прием леди Сквондерфилд. Ее супруг стал графом после смерти отца – значит, она уже не виконтесса, а графиня. Бездумно расточительная и усердно копирующая аристократические манеры. Впрочем, это не мешает прилюдному кокетству с любовником Сильвертангом, который вальяжно возлежит на диване. У его ног мы вновь видим книгу – фривольный роман модного в то время французского писателя Клода Кребийона «Софа» (1742).

Уильям Хогарт. Будуар графини, резцовая гравюра на меди

Сюжет этого произведения с подзаголовком «Нравоучительная сказка» – изящное завуалированное описание происходящего на картине. Некий человек был весьма оригинально наказан Брахмой: суровый бог превратил его в следующей жизни в софу, сделав соглядатаем любовных интриг и всяческого разврата. Здесь художник вновь использует прием смыслового удвоения: незаметно вписанная в интерьер «Софа» на софе тайно наблюдает за происходящим в будуаре графини.

Дополненный другими символическими деталями (картины на античные и библейские темы, фигурка с рогами в руках слуги, каталог аукциона, лежащий в корзинке поднос с изображением Леды и лебедя) роман Кребийона указывает на эротические соблазны и предрекает надвигающийся крах брака. Тонкое обыгрывание сюжета «Софы», который разворачивается в женской половине восточного дворца и затем в многочисленных спальнях, выводит историю одного английского семейства на уровень социального обобщения.

Будуар графини (деталь)

Помещая фривольный роман в сатирическую сцену, Хогарт присоединяется к актуальной в его эпоху полемике о «полезных» и «вредных» книгах. Вслед за многими философами-просветителями и писателями-моралистами он предостерегает о возможном развращающем воздействии литературы. Здесь напрашивается параллель «Будуара графини» с написанной позднее известной картиной «Прерванное чтение» французского художника Пьера-Антуана Бодуэна (1723–1769). Упоминавшаяся философом-просветителем Дени Дидро как наглядная иллюстрация, эта картина представляет очередную даму в будуаре, разнеженную чтением фривольного романа. При этом Дидро полагал, что «непристойная картина, непристойная статуя, быть может, опаснее, чем неприличная книга».

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: