4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Geschichte von zwei Menschen, die verzweifelt versuchen, ihre Heldenträume zu verwirklichen. Gisela ist Anfang Vierzig, hat zwei erwachsene Söhne, einen gutverdienenden Ehemann, ein Eigenheim und einen Zweitwagen. Sie hält sich für rundum glücklich und zufrieden, doch eines Abends steigt sie in den Wagen und fährt mit großer Geschwindigkeit ziellos über die Autobahn. Sie trifft auf den zwanzig Jahre jüngeren Tramper Mick. Sein Lebensweg war bestens vorbestimmt. Er hat Abitur gemacht, eine Lehre als Bankkaufmann in Aussicht und eine nette Freundin. Im elterlichen Haus haben beide eine eigene Wohnung und bereiten sich auf das Eheglück vor, da bekommt er plötzlich Angst ... Auf der Suche nach ihrer Identität klammern sich die beiden aneinander, lieben und schlagen sich, reisen von Hamburg nach Kopenhagen, Istanbul, Monte Carlo ... Doch was sie suchen, finden sie nicht. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

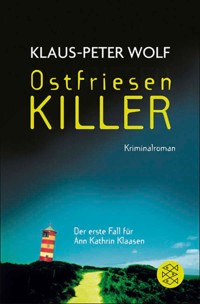

Klaus-Peter Wolf

Vielleicht gibt’s die Biscaya gar nicht

Roman

Impressum

Covergestaltung: buxdesign, München

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.

Erschienen bei Fischer Digital

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-560384-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Jeder noch so gute [...]

Liebe ist, daß du [...]

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

Jeder noch so gute oder schlechte Roman ist doch ein Stück Biografie des Autors. Belanglos, ob er das will oder nicht. Belanglos, ob er es zugibt oder nicht. Um Spekulationen vorzubeugen will ich mich also lieber gleich zu erkennen geben.

Ja, ich hatte eine Geliebte, die zwanzig Jahre älter war als ich. Ich habe auch versucht, in Schweden zu wohnen und zu leben. In Istanbul im Papyrus habe ich gesessen und Raki getrunken, im Divan geschlafen und im Dreck gelegen, als mir die Kugeln um die Ohren flogen.

Dieser Roman ist aus den gemachten Erfahrungen gearbeitet. Er wäre ohne sie undenkbar. Trotzdem bin ich nicht Mick, und Gisela ist nicht identisch mit meiner ehemaligen Geliebten.

Auch die anderen Figuren dieses Buches sind keine Kopien von »wirklichen Menschen«. Nur – ohne diese »wirklichen Menschen« mit Anschrift und Bankverbindungen wären auch die Figuren in diesem Roman nicht möglich.

Klaus-Peter Wolf

März 1981

Liebe ist, daß du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.

Kafka

1

Als sie anhielt, um den jungen Mann mitzunehmen, der an der Autobahnraststätte stand und seinen Daumen in den Wind hielt, konnte sie nicht ahnen, daß er ihren Wagen stehlen wollte. Und wenn er nur einen Schimmer von dem gehabt hätte, was ihm blühte, wäre er wohl niemals eingestiegen.

In der Dunkelheit konnte er die Farbe des Wagens nicht richtig ausmachen. Er war entweder dunkelblau oder schwarz. Ein Mercedes war es, das registrierte er, und mehr wollte er eigentlich nicht wissen. Er warf seine Gitarre auf den Rücksitz, ließ sich selbstgefällig in die Polster sinken und sagte: »N’ abend. Ich dachte schon, ich käme heute nicht mehr weg.«

Die Wagentür fiel schwer ins Schloß. Ohne ein weiteres Wort startete sie durch. Sie fragte ihn nicht, wohin er wollte, und er fragte sie nicht nach ihrem Ziel.

Eine Weile schwiegen sie. Die Scheibenwischer schafften den Regen kaum. Die Schmalzmusik des Nachtprogramms ging ihm auf die Nerven. Am liebsten hätte er das Radio einfach abgedreht oder einen anderen Sender gesucht, doch er wollte nicht riskieren, gleich wieder rausgeschmissen zu werden.

»Darf ich rauchen?« fragte er.

Sie nickte stumm. Er fischte sich den Tabakbeutel aus dem Parka und begann, sich eine Zigarette zu drehen.

Sie griff vor sich auf die Ablage und bot ihm eine Filterzigarette an. »Danke,« sagte er, »die sind mir zu leicht. Ich drehe lieber selbst.«

Sie warf ihm einen kurzen Blick zu und sah, wie seine Zunge das Papier befeuchtete. Für sein Alter hatte er einen merkwürdig korrekten Haarschnitt. Sie konzentrierte sich wieder auf die regennasse Fahrbahn und dachte an ihre Söhne und den monatlichen Kampf um den Gang zum Friseur.

Er riß ein Streichholz an und betrachtete für den Bruchteil einer Sekunde die Frau, die ihn mitgenommen hatte. Er schätzte sie auf gut vierzig. Sie hatte schulterlange dunkelblonde Haare und trug eine Brille. Er schlug die Beine übereinander und inhalierte den Rauch der Zigarette mit völliger Konzentration.

»Bitte schnallen Sie sich an,« sagte sie.

Tonlos kam er ihrem Wunsch nach.

Trotz des Regens fuhr die Frau hundertfünfzig bis hundertsechzig. Er fragte sich, ob sie es so eilig hatte oder ob sie ihm nur imponieren wollte. Die Autouhr zeigte kurz vor zehn.

Nachdem der junge Mann seine Zigarette aufgeraucht hatte, löste er den Sicherheitsgurt noch einmal, um sich von seinem nassen Parka zu befreien. Er legte ihn auf den Rücksitz und schnallte sich wieder an.

Ein auf der linken Spur langsam fahrender Opel zwang die Frau abzubremsen und runterzuschalten. Dabei rutschte ihr Kleid über die Knie und gab einen Blick auf ihre Oberschenkel frei. Ungeniert sah der junge Mann hin. Die Mädchen seiner, der Jeansgeneration hatten so etwas nicht mehr zu bieten: Röcke, die verrutschten und Beine, die in Nylons gezwängt waren.

Als sie merkte, was passiert war, glättete sie ihr Kleid mit einer flüchtigen Bewegung, steuerte den Wagen auf die rechte Spur und fuhr langsamer weiter.

Der junge Mann saß unbequem, weil da, wo andere Leute ihr Portemonnaie deponierten, ihn ein Klappmesser unangenehm drückte. Er sah keine Möglichkeit, es unauffällig aus der engen Hose zu ziehen und in den Parka zu stecken, also blieb er sitzen und nahm die Druckstelle in Kauf.

»Sie sind ganz schön naß geworden,« sagte sie.

»Hm. Ich stand auch schon ziemlich lange an der Raststätte. Wenn es regnet nimmt einen nicht gerne einer mit. Die Leute haben Angst, daß man ihnen die Autositze versaut.«

Sie fingerte eine Filterzigarette aus der Packung. Ihr Lippenstift färbte sofort auf dem Filter ab. Sie drückte den Zigarettenanzünder.

»Es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, nachts fremde Leute in sein Auto zu lassen,« sagte sie. Der Zigarettenanzünder klickte. Sie zog ihn heraus. Die runde rote Glut beleuchtete nur die untere Partie ihres Gesichts. Sie hatte volle, kräftig geschwungene Lippen und ein ovales Kinn. Ohne den Blick von der Fahrbahn zu nehmen, versuchte sie, den Anzünder wieder ins Loch zu schieben, doch sie ertastete die falsche Stelle und drückte den Zigarettenanzünder gegen das Armaturenbrett.

Er nahm ihr das Ding ab und steckte es richtig zurück. Dabei berührten sich ihre Finger. Erschrocken zog sie ihre Hand zurück.

»Ich heiße Gisela,« sagte sie und ärgerte sich sofort. Was sollte dieser Schnösel mit ihrem Vornamen? Hoffentlich verstand er das nicht falsch. Vielleicht glaubte er, sich jetzt die Frechheit rausnehmen zu können, sie zu duzen.

»Ich heiß’ Mick,« sagte er.

So tauft man seine Kinder nicht, dachte sie, das ist bestimmt nur sein Spitzname. Die Vertrauensseligkeiten fangen schon an. Der soll sich bloß nichts einbilden, nur weil ich ihn mitten in der Nacht mitnehme und ihm meinen Vornamen sage.

»Ich stand fast vier Stunden im Regen.«

Sie wollte ihn fragen, ob ihm noch kalt sei, aber sie wußte nicht, ob sie sagen sollte: Ist Ihnen noch kalt? oder Ist Dir noch kalt? Sie entschied sich für eine neutrale Lösung.

»Soll ich die Heizlüftung einschalten?«

»Ja, tu das!« sagte er und streckte die Beine genüßlich aus.

Da haben wir’s schon. Er duzt mich natürlich. Sie mußte ihn wieder loswerden, das war klar.

»Vielleicht wollen Sie an der nächsten Raststätte einen Kaffee?« Da könnte sie ihn einfach stehen lassen und alleine weiterfahren.

»Wenn’s dir nichts ausmacht. Ich hätte nichts gegen einen kleinen Imbiß.«

Der duzt mich frech weiter. Sie ärgerte sich. Dann ging sie zum Gegenangriff über: »Warum fährst du nicht mit dem Auto? Hast du kein Geld für einen Wagen oder keinen Führerschein?«

Statt zu antworten drehte er sich schon wieder eine Zigarette.

»Man kann ja auch mit der Bahn fahren,« setzte sie nach.

»Es geht auch anders, aber so geht es auch,« antwortete er so gleichgültig wie möglich.

»So einfach ist das also,« sagte sie.

Er rauchte stumm weiter und ließ dabei achtlos die Asche auf die Polster fallen. Das blaue Hinweisschild mit Messer und Gabel wies auf den nächsten Rasthof in 10 Kilometern hin. Sie gab wieder mehr Gas und lenkte den Wagen auf die linke Spur. Sie wollte die nächsten zehn Kilometer so rasch wie möglich hinter sich bringen.

Warme Luft strömte von unten in den Wagen. Der Regen ließ nach, und sie stellte die Scheibenwischer langsamer ein. Der Wagen lief ruhig und gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Durch die im hinteren Teil des Fahrzeugs angebrachten Stereoboxen hörte man die Zehn-Uhr-Nachrichten. Irgendein Minister hatte irgendeine bedeutende Reise in ein Land angetreten, dessen Name afrikanisch klang, und war dort freundlich empfangen worden. Rechte oder linke Terroristen hatten in Italien eine Post hochgejagt. Der Urlaubsreiseverkehr blockierte die Straßen nach Süden. In Bayern fand eine Vereidigung von 756 Bundeswehrrekruten ohne Zwischenfälle statt. Ein Hoch über der Biskaya versprach angeblich eine Wetterbesserung.

»Jeden Tag erzählen die im Wetterbericht was über die Biscaya, aber ich kenne keinen, der mal da war. Die meisten wissen nicht mal, wo die Biscaya liegt. Und dann such erst mal einen, der Biscaya schreiben kann!« feixte er.

Stimmt, dachte sie. Ich weiß auch nicht, wo die Biskaya ist, doch ich habe den Namen mindestens schon tausendmal im Wetterbericht gehört.

»Wo liegt denn diese Biskaya?« fragte sie.

Er zuckte mit den Schultern.

»Weiß ich doch nicht. Bin ich denn ein Lexikon?«

Sie kicherte, und er prustete plötzlich los: »Vielleicht gibt’s die Biskaya gar nicht! Vielleicht ist das nur eine Erfindung der Wetterfrösche, weil irgendwer oder -was für die falschen Prognosen herhalten muß.«

Bei diesen Sätzen krümmte er sich fast vor Lachen über seinen eigenen Witz. Sie stieg voll auf diese Geschichte ein: »Vielleicht kann man das Wetter auch gar nicht voraussagen und alles ist nur ein riesiger Bluff!«

»Von untalentierten Schauspielern und einem genialen Drehbuchautor, der täglich eine neue Story erfindet, und dem doch nichts mehr einfällt.« Ihr Busen hüpfte beim Lachen auf und ab.

»Ein riesiger Bluff, und alle Welt glaubt daran! Die Leute planen ihren Urlaub und vor allen Dingen ihr Wochenendvergnügen danach. Sie werden ständig reingelegt und glauben doch daran, weil – ja warum eigentlich?« fragte sie kichernd und wollte ihm damit den Ball zuwerfen, um die Geschichte weiter auszubauen.

Merkwürdig trocken und ernst sagte er: »Weil sie noch vor kurzem an den hundertjährigen Kalender geglaubt haben, und weil sie jeden Scheiß glauben, den ihnen einer erzählt, wenn er im Fernsehn auftritt.« Spielverderber, dachte sie. Oder meinte der das etwa von Anfang an ernst?

Es wurde ihr zu warm. Sie schaltete die Heizlüftung aus.

Er überlegte, was der Wagen bringen würde. Er hatte eine Menge Extras, schien auffällig gut gepflegt zu sein und war seiner Schätzung nach höchstens zwei Jahre alt. Er warf einen Blick auf den Kilometerstand. 48562. Na bitte, das war nichts für so einen Wagen und würde keinen Käufer stören. Die Kiste war also fast neuwertig. Wer einen neuen Mercedes bestellte kam auf eine Warteliste und mußte lange Geduld haben. Das hieß, dieser Wagen würde den Neuwert bringen. Bliebe nur noch das Problem mit den Fahrzeugpapieren.

»Da wären wir,« sagte sie und lenkte den Wagen mit fast hundert Sachen auf den Parkplatz der Raststätte. Sie bremste ihn gekonnt aus.

Respekt, dachte Mick. Respekt. Er nahm den Parka vom Rücksitz und stieg aus. Entweder verreiste sie ohne Mantel, oder sie liebte es, naß zu werden.

Sie nahm nur ein Handtäschchen aus dem Auto. Es fiel ihr nicht auf, daß Mick den Türknopf an der Beifahrerseite nicht runtergedrückt hatte.

Sie gingen rasch nebeneinander her. Fünf oder sechs Lastwagen standen auf dem Parkplatz. In einigen Fahrerhäusern schimmerte ein spärliches Licht. Zwischen zwei Lastwagen kam ihnen ein junger Mann mit offenem Hosenschlitz entgegen. Er hatte es nicht für nötig gehalten, die Toiletten aufzusuchen. Sein warmer Urin dampfte im Regen. Gisela sah demonstrativ weg und warf sich dabei wirkungsvoll die blonden Haare aus der Stirn.

In der Gaststätte hockten nur ein paar Männer um zwei zusammengestellte Tische herum. Sie waren nicht mehr ganz nüchtern und redeten laut. Ein schläfriger Kellner lehnte am Tresen.

Gisela und Mick setzten sich so weit wie möglich von den anderen weg. Der Kellner ärgerte sich, denn es verlängerte seinen Weg unnötig, wie er fand. Widerwillig brachte er die Speisekarte.

»Einen Kaffee.«

»Ja, für mich bitte auch.«

»Wollen sie auch was essen?«

Sie sahen sich unentschlossen an.

Wenn ich nicht bald wieder zu Hause bin, fällt es auf, dachte sie. Ob er schon zurück ist? Bestimmt nicht. Ich habe noch gut zwei Stunden. Länger als eine Stunde fahre ich nicht zurück. Und wenn schon, dachte sie. Mick hatte zwar Hunger, doch er wollte sich nicht unbedingt länger als nötig in dem Laden aufhalten, damit sich nicht hinterher alle Welt an sein Gesicht erinnern konnte.

»Sie können sich das ja noch überlegen,« sagte der Kellner mißmutig und schlappte zur Espressomaschine.

Im Neonlicht des Restaurants konnte Gisela ihren Beifahrer zum ersten Mal richtig betrachten. Sein Haarschnitt war wirklich sonderbar korrekt. Die Haare hörten exakt über den Ohren auf und er trug sogar einen Seitenscheitel. Die Frisur war so bestimmt angelegt, daß nicht mal der Regen sie wesentlich verändert hatte. Sein Gesicht war weich, fast mild. Entweder hatte er keinen Bartwuchs, oder es gab eine neue Rasiermethode, die jedes Haar erfaßte und auch keine schwarzen Pünktchen im Gesicht hinterließ. Sie schätzte ihn auf achtzehn, höchstens zwanzig. Die vollen Augenbrauen und langen Wimpern gaben dem Gesicht etwas von Tiefe, machten es sympathisch. Er wirkte blaß, fast kränklich und sehr sensibel. Vielleicht wäre zerbrechlich das beste Wort für den Gesamteindruck gewesen, den er bei ihr hinterließ.

Sie fand ihn jetzt viel netter als eben im Auto und hatte ein schlechtes Gewissen bei dem Gedanken, ihn jetzt einfach stehen zu lassen. Die Sache wäre kinderleicht. Sie würde jetzt zur Toilette gehen und von dort aus zum Wagen. Er würde sich irgendwann fragen, wo sie so lange bleibt. Vielleicht würde er den Kellner fragen? Nein, er würde auf den Parkplatz gehen, weil er sicherlich bald ahnen würde, was passiert war. Sie wollte ihn nicht so sehr enttäuschen. Er hätte doch ihr Sohn sein können. Und er schien ein Spaßvogel zu sein. Die Geschichte mit der Biscaya und dem großen Bluff ging ihr wieder durch den Kopf, und sie schmunzelte.

»Was haben Sie?« fragte er.

Jetzt siezte er sie wieder. Bei Licht besehen war er kein schlechter Kerl. Vielleicht irritierte ihn die helle Gaststätte, oder hatte er sie im Auto für jünger gehalten? Fast automatisch nahm sie seine Hand, lächelte ihn gutmütig an und sagte: »Du kannst ruhig Gisela zu mir sagen, Mick.«

Er sah vor sich auf den Tisch. Sie zog ihre Hand zurück. Damit waren die Rollen also verteilt. Sie brauchte von diesem schüchternen jungen Mann nichts zu befürchten.

Der Kellner schlurfte herbei und stellte Kaffee auf den Tisch. Dabei schwappte die schwarze Brühe aus beiden Tassen über den Rand.

»Ich hätte gerne ein halbes Hähnchen,« sagte Gisela.

»Ich auch,« sagte er geistesabwesend. Eine Schweinshaxe wäre ihm jetzt genauso recht gewesen. Er betrachtete die Handtasche, die sie neben sich auf den Tisch gelegt hatte. Er war sicher, daß sich darin der Autoschlüssel befand. Wahrscheinlich auch die Papiere. Aber wie sollte er …

»Wohin willst du eigentlich?« fragte sie.

Er zuckte mit den Schultern und verzog gleichgültig den Mund. Ihr ständiges nettes Lächeln ging ihm auf die Nerven.

»Weißt du nicht, wo du hin willst?« hakte sie nach.

»Ist doch sowieso egal.«

»Aber das kann einem doch nicht egal sein; man hat doch ein Ziel, eine Familie, einen Beruf, gute Freunde, die auf einen warten, irgendwas!« entrüstete sie sich. Sie war sicher, daß er das nicht ernst meinte.

»Ich nicht,« sagte er.

»Das kann doch nicht sein!«

Er schüttete sich viel Milch und Zucker in den Kaffee. Sie aus Figurgründen nicht.

»Du willst mich wohl auf den Arm nehmen! Du mußt doch Eltern haben, oder Freunde, eine Wohnung, eine Arbeit …«

»Wieso muß ich?« fuhr er unwirsch dazwischen und schlürfte seinen Kaffee, der fast weiß aussah.

»Ja, aber … man muß doch wissen, wo man hingehört, und was man tun will.«

Er grinste: »Alles Quatsch. Ein großer Bluff. Wetterbericht. Mehr nicht.«

Da er die Sache offensichtlich ins Lächerliche ziehen wollte, und nicht wissen konnte, wie tief seine Sätze sie trafen, versuchte sie zu lachen. Er sah, daß dieses Lachen verkrampft war. Es erstarb auch sehr rasch und sie fragte mit Interesse und Unverständnis: »Aber wovon lebst du?« und dann fast entschuldigend: »Ich meine, irgendwie mußt du doch dein Geld verdienen.«

»Ich brauch nicht viel.«

Sie wurde ärgerlich.

»Ach, ist wohl auch Bluff, daß man Geld zum Leben braucht? Für Idioten gemacht, die jedem Tünnes alles glauben, was er erzählt, wenn er nur im Fernsehen auftritt?«

Jetzt schlürfte er den Kaffee mit provozierender Lautstärke.

»Das bißchen Geld, das du brauchst, liegt ja auch nicht auf der Straße rum.«

»Im Grunde schon,« sagte er.

»Ach nein – tatsächlich?«

»Ich spiele Gitarre, Mutti, stell dir vor: Gitarre.«

Am liebsten wäre sie sofort gegangen. Warum brachte er sie erst in Rage und beleidigte sie dann? Machte er das mit Absicht, oder war er einfach dumm und flapsig? Warum regte sie sich überhaupt darüber auf, daß ein Junge, der ihr Sohn hätte sein können, Mutti zu ihr sagte? Das taten doch ihre Söhne täglich, ohne daß es ihr auch nur auffiel. Plötzlich empfand sie das Wort als eine Beleidigung. Nicht grundsätzlich, aber aus dem Mund von dem Schnösel da.

Sie stand auf, nahm ihre Handtasche und sagte: »Ich muß zur Toilette.« Es klang wie eine Entschuldigung.

Warum sitze ich überhaupt noch hier rum? fragte er sich. Aus der Sache wird sowieso nichts. Die läßt den Schlüssel nicht liegen. Die hütet ihr Handtäschchen wie die Betschwestern ihre Unschuld. Und wenn ich die Kiste kurzschließe hab ich hinterher Probleme. Neues Schloß einbauen lassen und so. Ist doch alles Mist. Im Grunde ist die Aktion was für’n Arsch. Er nutzte ihre Abwesenheit, um das Messer aus der Hosentasche zu ziehen und in den Parka gleiten zu lassen.

Der Kellner nahm die halben Hähnchen aus dem Mikrowellenherd und servierte sie mit einem Stückchen Zitrone. Sie sahen trocken aus und schrumpelig.

Gisela stand vor dem Frisierspiegel und brachte ihre Haare in Ordnung. Sie entschied, daß sie noch gut aussah für ihr Alter. All das, wovor ich weglaufe, hat dieser junge Mann nie gehabt, dachte sie und ging wieder ins Restaurant zurück.

Die Hähnchen standen schon auf dem Tisch. Sie legte die Handtasche neben den Teller, drückte den Saft der Zitrone auf den toten Vogel und nahm Messer und Gabel zur Hand. Mick packte das Tier mit beiden Händen und grub seine Zähne in das weiße Fleisch.

Seine Gier beim Essen faszinierte sie. Sie konnte den Blick kaum von seinem fettigen Mund wenden. Die raschen Kaubewegungen belebten sein Gesicht. Er mußte mörderischen Hunger haben.

Seine hemmungslose Art zu essen machte ihr Appetit. Sein Schmatzen war auch nicht abstoßend. Sie legte Messer und Gabel bei Seite und nahm ihr halbes Hähnchen ebenfalls in die Hände.

»Als ich noch ein kleines Mädchen war – in den schlechten Zeiten – da war ich mal bei Verwandten auf dem Bauernhof. Da habe ich zum erstenmal einen Hähnchenbollen abnagen dürfen. Das war damals ein himmlisches Vergnügen für mich.«

»Hm.«

»Ich meine, heute ist einem das Sattwerden so selbstverständlich geworden. Man denkt schon gar nicht mehr darüber nach. Man ist so verwöhnt und die wenigsten Dinge schmecken einem wirklich.«

»Hm.«

»So richtigen Heißhunger hatte ich schon lange nicht mehr.«

»Hm.«

»Doch warte mal, vor drei Monaten, da hab ich eine Schlankheitskur gemacht. Vier Pfund hab ich abgenommen. Da durfte man nur Reis essen. Morgens Reis, mittags Reis, abends Reis. Das war fürchterlich. Ich begann schon von Rollbraten zu träumen oder von saftigen Steaks.«

Er ließ die abgenagten Knochen aus der Hand fallen, wischte sich mit beiden Handrücken nacheinander das Fett vom Mund, putzte dann die Hände an den Hosenbeinen ab und sagte: »Na und? Davon haben die Chinesen doch ein paar tausend Jahre gelebt. Oder nicht?«

Sie ließ ihr Hähnchen liegen und zündete eine Zigarette an.

»Warum bist du manchmal so schrecklich abweisend?«

»Ach, bin ich das?«

»Ja. Erst machst du Witze, bist komisch und originell, dann verstockt und brummig.«

»Ach, was du nicht sagst.«

»Siehst du, es geht schon wieder los!«

»Ach, laß mich doch in Ruhe.«

»Okay, ich werde jetzt deine Gitarre aus dem Auto nehmen und dann alleine weiterfahren. Mir reicht es.«

»Vergiß aber nicht, vorher zu bezahlen.«

Sie stand wütend auf und nahm ihre Tasche. Eigentlich hatte sie das nicht gewollt. Bestimmt sogar. Es wäre ihr lieber gewesen, ihn noch eine Weile als Beifahrer zu haben. Aber so nicht. Sie ging zum Kellner und bezahlte.

»Zusammen oder getrennt?«

»Zusammen.«

»Sechzehn Mark achtzig.«

Sie drückte dem Kellner einen Zwanzig-Mark-Schein in die Hand und stolzierte nach draußen. Sie war sich nicht ganz klar, ob sie für Mick mitbezahlt hatte, weil sie ihn demütigen wollte, oder weil sie befürchtete, er habe kein Geld. Wahrscheinlich war es von beidem ein bißchen. Dann stand sie vor ihrem Auto und stellte fest, daß die Beifahrertür nicht geschlossen war. Am liebsten hätte sie diesen nachlässigen, unbekümmerten Typen geohrfeigt. Ungestüm zerrte sie die Gitarre vom Rücksitz und stellte sie gegen einen Müllcontainer. Da würde er sie schon finden. Er hielt es ja nicht mal für notwendig, mit ihr zum Wagen zu gehen, um sich die Gitarre selbst zu holen. Wahrscheinlich spielte er mit dem Gedanken, sie würde ihm das Ding ins Restaurant tragen. Durch die großen gardinenlosen Fenster konnte sie in den beleuchteten Innenraum des Restaurants sehen, wo Mick seelenruhig saß und die Reste von ihrem Hähnchen aß.

Sie ließ den Wagen offen stehen, schnappte sich die Gitarre und rannte fast ins Restaurant zurück. Als sie den Raum betrat wußte sie noch nicht, ob sie ihm die Gitarre vor die Füße werfen oder über den Schädel schlagen sollte. Doch sein Grinsen entwaffnete sie augenblicklich. Er kaute noch und es bereitete ihm sichtlich Mühe, Danke zu sagen. Sie lehnte die Gitarre wortlos an seinen Tisch und stürmte nach draußen. Er aß weiter.

Im Auto atmete sie schwer, als hätte sie eine harte Arbeit verrichtet. Sie drehte den Rückspiegel so, daß sie sich selbst betrachten konnte, und schaltete die Innenbeleuchtung ein. Nur wenige Stellen ihrer Lippen waren noch mit dem matten Rot eingefettet. Ein winziges Stückchen Hähnchenhaut klebte in ihrem rechten Mundwinkel. Sie tupfte es mit dem Zeigefinger ab und zog dann die Linien der Lippen mit einem Fettstift nach. Sie preßte die Lippen aufeinander, um alles gleichmäßig zu verteilen und stülpte sie dann vor, um ihr Werk zu betrachten. Das sah schon ganz anders aus. Aber zufrieden mit sich war sie noch lange nicht. Mit dem Kamm ordnete sie ihre Haare. Was hatte sie bloß? Warum fuhr sie diesen jungen Kerl durch die Gegend, bezahlte sein Essen und trug ihm auch noch die Gitarre hinterher? Was hatte sie mit dem zu schaffen?

Sie suchte in der Handtasche nach Puder. Dann fand sie es plötzlich albern, sich die Nase zu pudern, dachte daran, wie peinlich es wäre, wenn er plötzlich vor dem von innen beleuchteten Wagen stände und ihr amüsiert zusehen würde. Nein, sie wollte dabei nicht von ihm beobachtet werden. Er würde keine Chance mehr bekommen, sie noch mehr zu verwirren. Sie legte den Gang ein und gab Gas. Der Regen wurde wieder hartnäckiger. Sie schaltete das Radio ein. Etwas brannte in ihr, als hätte sie ein paar Gläser puren Whisky getrunken.

2

Brigitte hatte es sich auf zwei Elementen der neuen Kordsitzecke gemütlich gemacht. In ihrer Mischung aus Pyjama und seidenem Hausanzug wirkte sie mit den Dutzend kleiner Kissen um sich herum verstreut wie ein Fotomodell, das endlich richtig zurechtgemacht seit zwei Stunden auf den Fotografen wartet und langsam nicht mehr so sitzen kann.

Sie hatte zwei große Cognacs schnell hintereinander getrunken und einen dritten eingegossen. Jetzt versuchte sie krampfhaft, sich auf den französischen Spielfilm zu konzentrieren. Die Tränen der letzten Nacht sah man ihr nicht mehr an. Obwohl sie keinen Besuch mehr erwartete, blieb sie geschminkt. Nur die Ränder unter den Augen verrieten noch ihren Kummer und die durchheulte Nacht. Sie hatte schon befürchtet, sich die Augenlider wund gerieben zu haben, doch sie waren nur etwas angeschwollen. Trotzdem war sie nicht aus dem Haus gegangen. Sie hatte mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter stumm gefrühstückt. Keiner wollte an der offenen Wunde rühren.

Beim Abräumen sagte die Mutter: »Männer sind nun mal so, doch sie kommen alle wieder. Immer! Und meistens mit einem fürchterlichen Kater. Dann sei nur nett und freundlich und tu, als sei nichts gewesen. Er wird dir dankbar dafür sein.«

Natürlich hoffte sie, daß er wiederkommen würde, und sie glaubte auch fest daran; aber gute Tips und Ratschläge brauchte sie jetzt nicht. Schon gar nicht von seiner Mutter.

Sie zog sich in die zwei Zimmer zurück, die seine Eltern für das junge Paar in ihrem Hause geräumt hatten. Es waren schräge Zimmer unterm Dach, aber geräumig und – sie kosteten keine Miete. Überhaupt waren seine Eltern spendabel gewesen. Sie hatten für eine moderne Wohnzimmergarnitur gesorgt, den Farbfernseher bezahlt und eine Videoanlage in Aussicht gestellt. Das Schlafzimmer kam von ihren eigenen Eltern. Die Küche mußte sie mit den Schwiegereltern teilen, doch es gab zwei Bäder im Haus.

Es wollte nicht in ihren Kopf. Jetzt, da sie fast alles hatten, nahm er seine Gitarre und ging einfach weg, als ob ihm das alles nichts bedeutete. Dabei waren die Eltern so großzügig gewesen und hatten auch nicht gemeckert, weil sie zusammen mit ihnen unter einem Dach lebten ohne verheiratet zu sein. Außerdem hatte er endlich diese Stelle in der Bank, einen Job, um den ihn die meisten beneiden würden, und dann …

Sie konnte es nicht fassen. Den ganzen Tag über hatte sie an nichts anderes denken können. Sie rief ein paar ihrer besten Freundinnen an. Klagte ihnen ihr Leid am Telefon und bereute es meist schon nach ein paar Sätzen, weil die guten Ratschläge der Freundinnen ihr auch nicht paßten.

»Nur eine neue Liebe hilft über eine alte hinweg. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Sei froh daß du ihn los bist. Besser jetzt als später. Hauptsache, er hat dir kein Kind gemacht.« Und so weiter. Da schien Juttas Vorschlag schon der sinnvollste: »Laß dir ein heißes Bad einlaufen, stell dir ’ne gute Flasche daneben, zünd’ alle Kerzen an, die du im Haus hast, leg sentimentale Musik auf und heul dich aus. Ich komm dann abends mal vorbei.«

Als ihr die sentimentalen Scheiben ausgegangen waren, setzte sie sich vor den Fernseher. Jutta war nicht gekommen.

Vielleicht würde Ernst endlich wieder eintrudeln. Sie war auf seine Erklärungen und Entschuldigungen schon gespannt. Irgendwie mußte er den ganzen Scheiß, den er erzählt hatte, doch wieder zurücknehmen oder ihr wenigstens erklären. Als er ging, hatte er so getan, als sei das die einzige Lösung für ihn. Redete von »alle Brücken abbrechen, um in das volle Leben zu fallen« und so ein Zeug. Eine andere Frau konnte wohl kaum dahinter stecken. Wann hätte er wohl Zeit für andere Mädchen gehabt? Sie kannte ihn jetzt seit vier Jahren. Am Anfang hatten sie sich täglich gegenseitig von der Schule abgeholt, entweder bei ihr zu Hause oder bei seinen Eltern gegessen, dann gemeinsam unter mehr oder weniger Aufsicht der Eltern gebüffelt und den Tag zusammen verbracht, bis einer nach Hause mußte. Jetzt wohnten sie schon seit einem halben Jahr zusammen. Nachts war er nie weg. Sie gingen sogar gemeinsam mit den Eltern einkaufen. Einmal in der Woche probte er mit seiner Band, dann waren sie für ein paar Stunden getrennt, aber sonst … Selbst wenn sein Freund Jo und er sich gemeinsam einen brannten, war sie dabei, obwohl sie diesen Jo nicht ausstehen konnte und ihn deswegen Johannes nannte, was ihn maßlos ärgerte.

Trotz der Schießerei im Fernsehen hörte sie, daß es unten klingelte. Sie brachte mit einigen Handbewegungen ihre ohnehin tadellose Frisur in Ordnung, rückte das noch halbvolle Cognacglas malerischer in die Nähe des Aschenbechers mit den nur kurz angerauchten und dann ausgedrückten Zigaretten darin. Sie mußte vor sich selbst zugeben, daß ihr Herz schneller schlug und sie nicht wußte, wie sie sich verhalten sollte, obwohl sie diese Situation in Gedanken pausenlos durchgegangen war: Er kommt zurück und betritt den Raum. Sollte sie ihn ansehen und lächeln oder ihn einfach ignorieren? Ihm um den Hals fallen, ihn wortlos küssen und so alles verzeihen? Noch bevor die Situation so weit war, fühlte sie sich überfordert. Fast war sie dann erleichtert, als nicht Ernst sondern Jutta eintrat.

Jutta stellte fest, daß es ihrer Freundin Brigitte gar nicht so schlecht ging und packte dann eine Literflasche Weißwein aus, die sie von ihren Eltern stibitzt hatte, wie sie gleich zugab, und ihr Vater sei schließlich Weinkenner.

Brigitte suchte den Korkenzieher.

»Habt ihr Krach gehabt, bevor er …«

»Was denkst du denn?«

»Worüber habt ihr euch gestritten? Wieder über Jo?«

Brigitte zuckte mit den Schultern und reichte Jutta den Korkenzieher. »Natürlich auch über den. Der will Ernst davon abhalten, die Banklehre zu machen. Und er hatte Ernst schon fast so weit. Gemeinsam mit ihm wollte er Autos in den Orient verschieben.« Brigitte klopfte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. »Angeblich hat der Johannes das schon mal gemacht. Er hat angeblich selbst mal ’n gebrauchten Mercedes rübergefahren in den Iran oder so. Die zahlen da ein Schweinegeld für so Schleudern, hat er gesagt.«

»Deswegen kann man doch nicht seine Lehrstelle in den Wind jagen!«

»Eben, hab ich auch gesagt. Aber der hat seine Gitarre genommen und ist gegangen.«

»Phf! Seine Gitarre – wenn er wenigstens Gitarrespielen könnte. Aber diese Katzenmusik.«

»Es war manchmal kaum zum aushalten, vor allem wenn der Johannes und er hier gemeinsam geübt und dabei ganze Batterien von Bierflaschen leergemacht haben. Ich mußte am anderen Morgen zum Praktikum und lag da nebenan und konnte nicht schlafen. Ernst mußte ja nicht raus, der wartete noch auf die Stelle in der Bank. Ich sag dir, die haben hier einen Zirkus veranstaltet – bis sein Vater raufkam und der Sache ein Ende gemacht hat. Dann zog Johannes maulend ab – wenn ich Glück hatte – meistens aber hörten sie nur mit der Klimperei auf und erzählten sich dann noch stundenlang, was sie doch für tolle Kerle sind, und was sie noch alles machen wollen und was für tolle Ideen sie haben und so. Mein Schwiegervater kriegte davon nichts mit. Der konnte dann in Ruhe schlafen, aber ich hörte nebenan noch jedes Wort. Und die wußten das genau. Manchmal nämlich flüsterten sie, als hätten sie Angst, ich könnte was verstehen, und dann grölten sie plötzlich wieder los, als hätte sie der Hafer gestochen. Also, ich kann dir sagen, ich habe diesen Johannes gefressen.«

»Das glaube ich dir sofort. Das sind doch wirklich Scheißkerle. Statt zu heulen solltest du denen wirklich mal gehörig die Meinung sagen.«

»Komm, schütt uns noch einen ein. Du kannst ja hier bleiben heute Nacht. Der kommt sowieso nicht mehr. Dann bin ich nicht so alleine.«

»Na ja, wenn die alten Herrschaften nichts dagegen haben.«

»Quatsch. Ist doch unsere Wohnung.«

3

Andreas meckerte still vor sich hin: »Sie kanns nicht lassen. Sie hat schon wieder meine Jeans gebügelt. So kann ich doch unmöglich die Christa besuchen. Mit ’ner gebügelten Jeans!«

Er versuchte, den Stoff zu spannen und so die Bügelfalte zu entfernen. Sein Bruder öffnete die Tür, schaute rein und fragte:

»Hast du Ma gesehen?«

»Nee, wieso ist die nicht unten?«

»Keine Spur, und ich hab Hunger.«

Andreas zuckte ungerührt mit den Schultern.

»Ich dachte, sie könnte mir was warmmachen. Ich hab heute noch nichts Richtiges im Magen gehabt. Wir hatten Sportnachmittag.«

»Die kommt schon wieder.«

»Ja, aber ich hab nicht viel Zeit. Mein VHS-Kurs läuft heute.«

»Und ich krieg die Bügelfalten nicht aus der Jeans!«

»Setz dich damit in die Badewanne und dann schrupp richtig. Die ist sowieso noch viel zu blau.«

Kaum hatte Ralf das Zimmer verlassen, begab Andreas sich vor den Spiegel, drückte sich einige Pickel auf Kinn und Stirn aus und behandelte sie dann mit in Clerasil getunkten Wattebäuschchen. Er wurde diese Scheißpickel nicht los, und lange Haare wachsen lassen durfte er sich auch nicht. Was sollten die Mädchen bloß an ihm finden, wenn er jetzt auch noch mit gebügelten Jeans ankam?

Er betrachtete die Poster mit den blankgewienerten Motorrädern. Honda. BMW. Kawasaki. Und die sagenhafte Harley Davidson. Er kannte PS-Zahlen und Spitzengeschwindigkeiten von allen Maschinen auswendig. Oft hatte er geträumt, auf so einem Ofen über die Autobahn zu jagen. Hinten drauf eine blonde Biene in Hot Pants. Christa vielleicht … Aber Vater wollte ihm das unbedingt austreiben, Mutter hielt es für zu gefährlich, und dann bekam er zum achtzehnten Geburtstag eine Mofa geschenkt. Man stelle sich das bloß mal vor: Er und eine Mofa!

Er konnte gar nicht mehr dran denken, wie sehr er sich geschämt hatte, als er damit zur Schule fuhr. Und zwei Tage später fing er sich schon das erste Strafmandat, weil Christa hinten mit drauf saß und das Mofa natürlich nur für eine Person zugelassen war. Vater hatte ihm die Strafe vom Taschengeld abgezogen, aber Ma war nicht so hart und steckte ihm was zu. Eins hatte er sich geschworen, nach dem Abi würde er nicht sofort studieren. Erst ein paar Monate arbeiten und hart sparen und dann so eine Traummaschine …

Die Tür flog wieder auf: »Mann, wo bleibt die denn? Ich muß los! Hat die heute etwa Kaffeeklatsch?«

»War gestern.«

»Wo steckt sie denn? Der Wagen ist auch nicht da!«

Andreas schmunzelte: »Vielleicht hat sie die Gelegenheit ausgenutzt?«

»Welche Gelegenheit?«

»Na, Pa ist doch heute mit dem Käfer los. Und Ma sollte den Mercedes aus der Werkstatt holen. Vielleicht nutzt sie die Chance und dreht noch schnell ’n paar Runden mit dem Schlitten. Sonst bescheißt er sich doch immer so um sein …«

»Du spinnst ja!« zischte Ralf und knallte die Tür wieder zu. Er beschloß, von seinem Taschengeld an der nächsten Imbißbude was zu essen. Diese Investition würde er hoffentlich später von seiner Mutter zurück bekommen.

4

Der Junge ging ihr nicht aus dem Kopf. Er war so alt wie ihre Söhne. Aber man mußte ihm mal gewaltig wehgetan haben, sonst würde er nicht so abfällig und zynisch über alles reden. Auch über sich selbst. Er glaubte, nichts mehr mit der Welt zu tun zu haben. Alles nur Bluff. Er machte sich und sein Wohlergehen zum Maßstab aller Dinge. Er tat ihr leid. Ihre Wut verflog. Vielleicht hatte er Mutti zu ihr gesagt, weil er nie eine Mutter hatte … Vielleicht sah er unbewußt in ihr die Mutter, die er sich eigentlich wünschte und doch ablehnte? Trotzdem, es war genauso gut möglich, daß er ihr damit wehtun wollte. Ihr seine Verachtung zeigen für eine Welt, in der es besorgte Muttis und Vatis gab.

An der nächsten Ausfahrt fuhr sie ab, bog dann wieder nach links ab und suchte die Auffahrt zur anderen Autobahnseite.

»Ich fahre zurück,« sagte sie leise zu sich selbst. »So kann ich ihn da nicht stehen lassen. So nicht.«

Sie fuhr den Wagen bis zum Anschlag der Tachometernadel aus, als hätte sie Angst, er könnte inzwischen von einem anderen Fahrer mitgenommen werden. Nach ein Paar Kilometern wechselte sie noch einmal die Autobahn und war dann wieder auf der richtigen Seite. Erst kurz vor der Raststätte drosselte sie das Tempo. Er sollte nicht merken, daß sie gerast war, um ihn noch zu erwischen.

Sie sah ihn sofort. Er stand an der Tankstelle und kämpfte mit einem Cola-Automaten. Er schlug mehrfach mit der Faust dagegen und trat dann auch zu. Ein Tankwart fauchte ihn an, dann hielt er plötzlich eine Coladose in der Hand.

Sie fuhr heran und öffnete die Scheibe.

Der Tankwart drohte mit der Faust und kam näher. Mick packte seine Gitarre, rannte die paar Meter bis zu Giselas Wagen, riß die Beifahrertür auf und sprang rein.

Gisela gab sofort Gas. Mick lehnte sich in die Polster zurück und schlug die Beine übereinander. Mit einem Ruck öffnete er die Coladose. Dabei zischten einige Spritzer in den Wagen und von innen an die Scheiben, doch das störte ihn nicht im Geringsten.

Er tat einen tiefen Schluck, stöhnte dann wohlig und sagte so lässig wie möglich: »Na also, klappt alles, wenn man nur mal richtig hintritt.«

Ungläubig betrachtete sie ihn. Sie konnte es kaum fassen. Er verlor nicht ein Wort darüber, daß sie wiedergekommen war. Er nahm es so selbstverständlich hin, als sei sie sein Privatchauffeur.

»Willst du ’n Schluck?« fragte er und hielt ihr die Dose hin.

Das sollte wohl eine Art Friedensangebot sein. Sie nahm es an. Sie war eine ausgesprochene Coca-Cola Feindin und kannte mindestens ein Dutzend guter Gründe, warum der Genuß von Coca Cola abzulehnen war. Doch sie überwand sich und versuchte, einen Schluck aus der Dose zu nehmen. Dabei hafteten ihre Augen auf einem Lkw vor ihr, dessen Fahrer entweder betrunken oder total übermüdet sein mußte. Das klebrig-braune Zeug schäumte in ihrem Mund so sehr, daß sie sich verschluckte. Sie hustete und spuckte. Einige Spritzer zogen sich in langen, dünnen Streifen an ihrem Hals entlang.

Sie machte ein angewidertes Gesicht. »Im Handschuhfach liegen Papiertaschentücher. Kannst du mir mal …«

Er nahm nicht nur ein Tuch aus dem Handschuhfach, er wischte ihr sogar unaufgefordert die Cola vom Hals. Er tat das nicht mit besonderem Zartgefühl. Er machte es vielmehr mit der Gleichgültigkeit eines Fensterputzers vor einer Kaufhausscheibe.

Sie wollte auf keinen Fall, daß jetzt wieder das große Schweigen losging. Aber was wollte sie überhaupt?

Sie ging gleich zum Angriff über: »Warum hast du Mutter zu mir gesagt?«

»Warum bist du zurückgekommen?«

»Beantworte erst meine Frage!«

»Warum denn?«

»Wußte ich doch, daß man mit dir nicht reden kann!«

»Also, warum bist du dann zurückgekommen, wenn du das sowieso wußtest?«

»Weil du mir … na, weil du mir ganz einfach leid tust.«

Er setzte sich aufrecht im Polster hin, verschränkte die Arme vor der Brust, musterte sie abfällig und sagte: »Ich glaub mich streift ’n Bus. Ich tu dir leid! Und womit hab ich das verdient?«

Seine Pose und seine harte Stimme machten sie noch unsicherer, deshalb wurde auch ihre Stimme frostig: »Weil du alles verächtlich machst. Weil du gemein bist zu Menschen, die nett zu dir sind! Und weil du nur wegläufst, auf der Flucht bist vor den Menschen oder weiß der Teufel, wovor du wegläufst und Angst hast!«

»Wovor läufst du denn weg?«

Sie verlor fast die Kontrolle über das Fahrzeug. Es war ihr unmöglich, sich auf die Fahrbahn zu konzentrieren. Sie konnte ihren Blick nicht von Mick wenden, der herrisch, fast drohend dasaß und sie mit seinen Augen zu durchbohren suchte.

»Wovor sollte ich denn weglaufen?« Sie stammelte fast.

»Ach, es ist also normal für dich, nachts über die Autobahn zu brettern, junge Männer aufzugabeln, zum Essen einzuladen, sie wieder rauszuschmeißen, sie wieder abzuholen und so? Bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht ist schon dein eifersüchtiger Ehemann hinter uns her? Oder vielleicht bist du ja auch hinter ihm her!«

Sie holte tief Luft, fuhr sich dabei mit der linken Hand durch die Haare, atmete seufzend aus und ließ die Hand wieder aufs Lenkrad fallen.

»Du bist ganz schön anstrengend. Wem willst du eigentlich was beweisen durch deine Unausstehlichkeit?«

»Ich bin gar nicht unausstehlich. Im Gegenteil. Ich bin der Liebling der Frauen. Ist es nicht Beweis genug, daß du zurückgekommen bist?«

Ihr rechtes Bein begann auf dem Gaspedal zu zittern. Am liebsten hätte sie vor Wut und Scham geschrien, geheult und ihn wieder rausgeworfen. Aber sie riß sich zusammen und konterte: »Ist ja selbstverständlich. Du bist so ungeheuer schön, daß ich es kaum fassen kann. In meinem ganzen Leben ist mir nie ein schönerer Mann begegnet.«

»Na also,« sagte er grinsend und flegelte sich in den Sitz.

Dann wieder eisiges Schweigen. Sie dachte daran, daß sie noch nie in ihrem Leben einfach so ziellos rumgefahren war. Aber fährt man ziellos, wenn man ziellos fährt? Gibt es so etwas überhaupt? Suchte sie nicht doch? Einen Gedanken, ein Erlebnis, vielleicht gar eine Möglichkeit?

»Ich habe heute Nacht meine Familie verlassen,« sagte sie so sachlich wie möglich. »Ich bin unterwegs zu meinem Geliebten.«

Er zeigte sich beeindruckt.

»Find ich super. Alle Brücken hinter sich abbrechen und was neues anfangen.«

»Wirklich?«

»Klar! Das ist die einzige Möglichkeit.«

Sie griff wieder nach einer Zigarette. Er drückte für sie den Anzünder.

»Was ist dein Geliebter für ’n Typ?«

»Er – er ist Schwede …«

Er lachte: »So ein kühler Blonder aus dem Hohen Norden?«

»Blond ist er, das stimmt, und sehr nett.«

»Ja weiter, weiter, jetzt wird es doch langsam interessant!« forderte er. »Wie alt ist er, was macht der so, wie hast du ihn kennengelernt?«

Nervös sog sie an ihrer Zigarette. Die Glut wurde lang. Heiße Asche drohte abzufallen, aber sie achtete nicht darauf. Sie wollte erzählen. Irgendwas. Sie hatte einen Zuhörer – wenn auch nicht den besten, sie saßen gemeinsam in einem Auto und keiner konnte sie stören. Es würde keine Zeugen geben und später keine peinliche Fragen im Bekanntenkreis. Sie würde sich irgendwann von diesem jungen Mann trennen und ihm dann nie wieder begegnen.

»Er ist so alt wie ich.«

Clever, dachte er, so verrät sie weder ihr eigenes noch sein Alter.

»Ich hab ihn auf einer Party in Kopenhagen kennengelernt.«

Sieh einer an, sie geht in Kopenhagen auf Parties.

»Er war ein Geschäftsfreund meines Mannes. Wir hatten häufig miteinander zu tun. So hat er es dann auch schnell rausgekriegt, das mit meinem Mann und mir.«

Sie drückte die Zigarette in den Aschenbecher und legte eine kurze Pause ein. Aha, sie erhöht die Spannung, dachte er, gleich kommt die übliche Geschichte. Ihr Mann versteht sie nicht, sie schlafen seit Jahren nicht mehr zusammen, undsoweiter, undsoweiter. Die wird staunen, wie ich ihre Konzeption mit ein paar gezielten Fragen so durcheinander bringe, daß …

»Mein Mann schlägt mich. Er ist jähzornig und brutal. Auch meine Söhne leiden darunter. Er faßt sie zwar nicht an, aber ich kann vor ihnen nicht immer verheimlichen, daß er mich schlägt.«

Damit hatte Mick nicht gerechnet. »Wie alt sind deine Söhne denn?«

»Einer siebzehn und einer neunzehn.«

»Und warum helfen die Arschlöcher dir dann nicht?« fauchte er mehr ungläubig als enttäuscht.

»Weil sie auch Angst vor ihm haben. Alle haben Angst vor ihm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie der ist, wenn er tobt. Am nächsten Tag muß ich mir dann dick Schminke ins Gesicht schmieren oder ich kann das Haus gar nicht verlassen, weil es jeder sofort sehen würde. Dabei reicht es doch schon, wenn die Nachbarn das Schreien und Brüllen hören. Ich schäme mich dann so. Am nächsten Tag. Wenn jeder in der Siedlung weiß: Er hat sie wieder geschlagen! Tobias hat mich getröstet, wenn er da war. Der war nur zärtlich und nett.«

Er unterbrach sie: »Versteh ich nicht, von dem einen läßt du dich prügeln, und bei dem anderen heulst du dich aus. Warum bist du denn nicht einfach abgehauen?«

»Bin ich ja. Heute Nacht!«

Er stieß einen Schrei aus, als würde er auf einem Indianerpferd sitzen und eine Postkutsche angreifen. So hopste er auch auf dem Sitzpolster herum.

»Das muß gefeiert werden! Dein Unabhängigkeitstag!« Er begann zu lachen, und sein Gelächter steckte sie an.

Er warf den Kopf in den Nacken, riß den Mund weit auf und grölte, bis dicke blaue Adern an seinem Hals vibrierten. Dabei schlug er sich mit den Händen auf die Oberschenkel und rief: »Das darf doch nicht wahr sein, die Mutti ist eine Ausreißerin!«

Die Bezeichnung Mutti versetzte ihr diesmal keinen Stich, im Gegenteil, sie lachte aus vollem Herzen mit und fand dabei das Lachen so angenehm, daß der Wunsch zu lachen und das Lachen des anderen neue Lachsalven hervorriefen. Wie lange hatte sie nicht mehr so ausgelassen gelacht, daß sich Tränen in ihren Augen bildeten? Sie sah die Bahn vor sich recht verschleiert und ging mit dem Tempo runter. Sie schupste ihn übermütig mit einer Hand aus seiner vorgebeugten Haltung in den Sitz zurück.

»Ausreißerin!« preßte sie zwischen den Lippen hervor. »Ausreißerin.« Dieses Wort paßte zu Mädchen zwischen dreizehn und siebzehn. Aber doch nicht zu ihr.

»Du hast ihn also wirklich verlassen?«

»Hab ich.«

»Und jetzt fährst du nach Schweden zu deinem komischen Tobias?«

»Genau das hab ich vor.«

»Großartig. Dann kannst du mich ja noch ein gutes Stück mitnehmen.«

Sie antwortete nicht sofort.

»Oder stör ich dich bei deiner Reise?«

»Nein, natürlich nicht. Willst du bis Schweden?«

»Mir ist gleich, wo ich bin. Ich stelle mich an Marktplätze, Einkaufsstraßen oder U-Bahn-Schächte und spiele meine Lieder. Damit verdiene ich genug. Das kann ich auch in Schweden tun.«

»Du willst also die ganze Reise mit mir machen?«

»Warum nicht?«

Wieder zögerte sie eine Weile, dann sagte sie: »Ja, warum eigentlich nicht?«

5

Als Giselas Mann den VW Käfer vor dem Haus eingeparkt hatte, tänzelte er bester Laune auf das Gartentörchen zu und stieg drüber, ohne es zu öffnen. Es war nur einen halben Meter hoch und er konnte es ohne Mühe überwinden; trotzdem kam er sich dabei ungeheuer sportlich vor. Er war übermütiger als sonst. Schließlich hatte er gerade der Polizei einen guten Streich gespielt, wie er fand: Obwohl er mit seinen Kegelbrüdern einige Gläschen getrunken hatte, war er nämlich – ganz gegen seine Gewohnheit – eigenhändig nach Hause gefahren. Und in keine Kontrolle geraten! Ihn erwischte man eben nicht so schnell. Er war schon ein toller Kerl. Hoffentlich würde Gisela ihm keine Moralpredigt deswegen halten. Er nahm sich vor, sie mit »mein Schätzchen« zu begrüßen.

Ralf war von seinem VHS-Kurs zurück und seine Musik schallte mal wieder lauter durchs Haus, als es dem Vater lieb war, doch heute verzichtete er auf Proteste. Ihn liebevoll mit Pa begrüßend, forderte sein Sohn gleich sechs Mark vierzig zurück, die er angeblich ausgeben mußte, weil Ma ihm kein Abendbrot gemacht hatte.

»Wie? Wo ist sie denn?« fragte der angetrunkene Vater verdutzt und seine gute Laune verflog rascher, als er gehofft hatte. Als Ralf keine Antwort wußte, ging der Vater zu Andreas hinauf, doch der war noch gar nicht zu Hause.

»Ob was mit den Eltern ist?« schoß es ihm durch den Kopf. Vielleicht hockte Gisela jetzt schon am Sterbebett seines Vaters oder seiner Mutter. Er versuchte, die Gedanken zu verdrängen. Es mußte ja nicht immer gleich das Schlimmste sein.

Ihr konnte ja auch was zugestoßen sein, schließlich kannte sie sich mit dem Mercedes nicht so aus. Den war er doch immer gefahren. Ob sie vielleicht auf dem Weg von der Werkstatt nach Hause … Unsinn, dann wäre er längst benachrichtigt worden.

Trotzdem ging er zum Telefon und rief die Polizei an. Der Beamte am anderen Ende der Leitung wies erst mal unwirsch darauf hin, daß Herr Berg die Notrufnummer gewählt hatte. Er gab ihm eine andere Nummer durch, und forderte ihn auf, aus der Leitung zu gehen. Irgendwie bekam die Situation dadurch für Herrn Berg mehr Dramatik. Er wählte hastig die andere Nummer und erkundigte sich dann, ob ein Unfall mit einem dunkelblauen Mercedes gemeldet worden war. Er wurde nach der Nummer gefragt und mußte zugeben, daß er sie vergessen hatte.

Das Gespräch wurde ihm unangenehm und peinlich. Doch erleichtert nahm er zur Kenntnis, daß ein blauer Mercedes im gesamten Stadtgebiet in keinen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Er wollte schon auflegen, da hörte er sich sprechen: »Berg, Gisela Berg. Ist ihr etwas zugestoßen?«

Nach einer kurzen Pause am anderen Ende: »Negativ. Mir ist nichts bekannt. Es bleibt ihnen natürlich überlassen, die Krankenhäuser anzurufen.«

Herbert Berg legte jetzt doch auf. Er bedankte sich nicht für die Auskunft. Sein Sohn Ralf lehnte trotzig am Türrahmen. Er wartete auf seine sechs Mark vierzig und nahm die Sorgen des Vaters nicht recht ernst. Herbert Berg begab sich zum Wohnzimmerschrank und öffnete die Hausbar. Er goß sich ein Glas Cognac ein, trank aber nichts. Mit dem Glas ging er zum Telefon zurück, ließ sich schwer in einen Sessel fallen und dachte nach. Dann kippte er den Cognac runter und suchte sich aus dem Telefonbuch die Nummern der verschiedenen Krankenhäuser. Er wählte sie nacheinander an und fragte nach seiner Frau – ohne Erfolg.

Nichtsahnend stürzte Andreas ins Haus, der aus Christas sturmfreier Bude heimkam. Er sah seinen nervösen Vater, hörte sich kurz an, was geschehen war und sagte dann: »Die ist bestimmt bei ihrer Freundin.«

»Welcher Freundin?«

»Na, wie heißt sie noch? Dieser – äh – Theresa oder Threschen oder so. Die Frau von dem Filialleiter des Supermarktes an der Ecke. Die war doch auch schon mal bei uns zu Besuch.«

»So, so,« sagte Herr Berg. »Und was soll sie um diese Zeit bei dieser Freundin?«

»Weiß ich doch nicht!«

»Sie hätte doch wenigstens anrufen können.«

Neben dem Telefon fanden sie Giselas Notizblock. Der Frisör. Kundendienst für die Elektrogeräte. Hausarzt. Und dann stand dort tatsächlich: Theresa 207607. Ohne länger zu überlegen, ob man um diese Zeit noch stören könne, rief Herbert Berg an.

Nach mehreren Klingelzeichen meldete sich eine verschlafene Männerstimme. Der Mann gab den Hörer aber gleich verständnisvoll an seine Frau weiter.

Die verstand erst nicht richtig, war noch zu schläfrig, kam dann aber in Fahrt und fragte besorgt: »Wie? Gisela ist nicht zu Hause? Bei mir ist sie nicht. Um diese Zeit! Sie hat mich erst zwei Mal besucht. Aber nachmittags. Mein Gott, ihr wird doch wohl nichts passiert sein? Haben sie schon die Krankenhäuser angerufen?«

»Hab ich. Kennen sie vielleicht noch Leute, zu denen Gisela … ich meine, bei denen Gisela verkehrte?«

»Wir haben uns einmal in der Woche getroffen. Im Cafe Kaufmann. So für ein Stündchen. Mit noch sechs anderen Frauen, aber was sollte sie da jetzt?«

Ihm wurde klar, daß doch etwas mit den Eltern passiert sein mußte. Er bedankte sich bei seiner Gesprächspartnerin, versprach, sie zu informieren, sobald er mehr wüßte, und legte auf.

»Ich kann jetzt unmöglich bei den Eltern anrufen. Die machen sich doch fürchterliche Sorgen, wenn ich sie rausklingle und ihnen dann erzähle, ich wüßte nicht wo Gisela steckt.«

»Aber wenn sie doch da ist!« verbesserte Ralf.

»Und wenn nicht?«

»Wo soll sie denn sonst sein?«

»Ich fahre vorbei. Wenn sie da ist, muß ja der Wagen vor der Tür stehen. Wenn der nicht da steht, brauche ich die Eltern gar nicht erst zu beunruhigen.«

Er hatte jetzt zwar das Gefühl, trotz des Cognacs wieder stocknüchtern zu sein, doch fürchtete er sich plötzlich zu fahren. Er überlegte, ob er sich ein Taxi nehmen sollte, aber Andreas sah die Chance einer außerplanmäßigen Taschengelderhöhung und bot an, schnell mit dem Mofa bei den Großeltern vorbeizufahren. Herbert Berg nahm das Angebot seines Sohnes dankbar an.

Langsam begann Ralf, sich ernsthaft Sorgen zu machen. So etwas war noch nie vorgekommen. Eins war klar, etwas sehr Schlimmes mußte passiert sein.

Als Andreas zurückkam und berichtete, bei den Großeltern sei alles dunkel gewesen und von ihrem Mercedes keine Spur, hätte Ralf fast geheult.

Im Gesicht des Vaters spiegelte sich eine Mischung aus Nichtverstehen, Wut, Angst und Hilflosigkeit. Er nahm sich vor, die Nacht im Sessel zu verbringen, um auf die Rückkehr seiner Frau zu warten. Sie hatten sich nie sonderlich gestritten, doch jetzt würde er sie zur Rede stellen, und er hoffte für sie, daß sie mit einer guten Erklärung aufwarten konnte.

6

Die Autouhr zeigte kurz nach zwölf. Sie schwiegen bereits seit einer ganzen Weile und sie gähnte zum dritten Mal. Ihre Zigarettenpackung war leer und seine Selbstgedrehten kratzten ihr im Hals.

Ihr war sofort klar gewesen, daß sie nicht bis Stockholm durchfahren konnten. Aber sie wußte nicht, wie sie sich aus dieser Affäre ziehen sollte.

»Meinetwegen können wir jetzt irgendwo pennen,« sagte er.

»Ich bin auch müde.«

Er drehte die Nachtmusik ab. »Normalerweise schlafe ich auf Wiesen oder Bänken, aber ich nehme an, hier im Auto ist es gemütlicher.«

Der Gedanke, eine Nacht im Auto zu verbringen, behagte ihr gar nicht.

»Wir können uns ja auch eine billige Pension suchen.« Er zuckte verächtlich mit den Schultern.

»Ist mir egal.«

Sie nahm die nächste Ausfahrt. Ein kleines Dorf, dessen Namen sie nicht kannte. Sie suchte eine Pension, die noch geöffnet hatte.

Vielleicht komme ich an den Wagen, wenn sie pennt, dachte er. Notfalls würde er ihn eben kurzschließen und dann später das Schloß auswechseln lassen. Die Möglichkeit, an den Schlüssel zu kommen, hatte er schon fast aufgegeben.

![Ostfriesenwut [Ostfriesenkrimis, Band 9 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d449130c695ea6a9907a9ea91fa7248d/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenfalle [Ostfriesenkrimis, Band 5] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4042741b3a9aa08fcc77449f2070c1bb/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3958465827dd46646bbdbea0658d80b/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenangst [Ostfriesenkrimis, Band 6] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/34271859184fc863a6885723313d82cf/w200_u90.jpg)

![Totenstille im Watt. Sommerfeldt taucht auf [Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4f2087e48a583b582212567c9a28a6a0/w200_u90.jpg)

![Ostfriesentod [Ostfriesenkrimis, Band 11] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0cbd7afab4c4f0767956186621b50dae/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c256875a5ae7a11697130fc4974ec2c0/w200_u90.jpg)

![Ostfriesensünde [Ostfriesenkrimis, Band 4] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b1d85201215670f9610ba2920d58d75/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenmoor [Ostfriesenkrimis, Band 7 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18097dd3d217a1e2ca8fe50d64068b0f/w200_u90.jpg)