Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

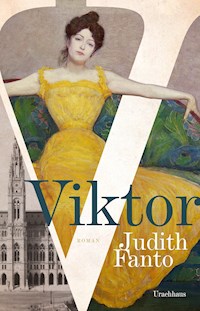

- Herausgeber: Verlag Urachhaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wien, 1914. Der junge Viktor entwickelt sich mit seiner unkonventionellen Art zum schwarzen Schaf seiner wohlhabenden jüdischen Familie. Nimwegen, 1994. Die Studentin Geertje hat es satt, dass sich ihre Familie auch Jahrzehnte nach der Schoah noch immer für ihr Judentum schämt. Sie will die Mauer des Schweigens endlich durchbrechen. Denn das Schicksal ihrer Familie ist allgegenwärtig – auch das von Viktor. Basierend auf der wahren Geschichte der Wiener Familie Fanto, erzählt Judith Fanto in diesem preisgekrönten Debüt zutiefst berührend und zugleich humorvoll von einer Frau, die sich auf die Suche begibt: nach ihren verschütteten jüdischen Wurzeln, nach Spuren von Viktor – und nach den Mächten, die aus der Vergangenheit bis heute auf sie einzuwirken scheinen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wien, 1914. Der junge Viktor entwickelt sich mit seiner unkonventionellen Art zum schwarzen Schaf seiner wohlhabenden jüdischen Familie.

Nimwegen, 1994. Die Studentin Geertje hat es satt, dass sich ihre Familie auch Jahrzehnte nach der Schoah noch immer für ihr Judentum schämt. Sie will die Mauer des Schweigens endlich durchbrechen. Denn das Schicksal ihrer Familie ist allgegenwärtig – auch das von Viktor.

Basierend auf der wahren Geschichte der Wiener Familie Fanto, erzählt Judith Fanto in diesem preisgekrönten Debüt zutiefst berührend und zugleich humorvoll von einer Frau, die sich auf die Suche begibt: nach ihren verschütteten jüdischen Wurzeln, nach Spuren von Viktor – und nach den Mächten, die aus der Vergangenheit bis heute auf sie einzuwirken scheinen.

»Ein Debütroman voller Humor, Weisheit und Melancholie.«

De Telegraaf, Amsterdam

»Dieses Buch kann man nicht mehr aus der Hand legen.«

Literair Nederland

Über die Autorin: Judith Fanto (geboren 1969) ist Juristin im Bereich Medizinrecht und Mutter von drei Kindern. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit setzt sie sich als Gründerin mehrerer Stiftungen für kulturelle Aktivitäten und Bildungsangebote vor allem für jüdische Mitmenschen sowie für Kinder mit psychiatrischen Problemen ein. Ihr Roman Viktor wurde in den Niederlanden als bestes Debüt des Jahres ausgezeichnet.

Judith Fanto

Viktor

Aus dem Niederländischenvon Eva Schweikart

Zum verehrenden Andenken an Victor S.

Ist Ihnen aufgefallen, dass im zwanzigsten Jahrhundert alles wahrhaftiger geworden ist, dass in diesem Jahrhundert alles sein wahrhaftiges Selbst offenbart hat?

Imre Kertész

Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden.

Friedrich Nietzsche

STAMMBAUM

Inhalt

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Epilog

Glossar

I

Meine Großmutter wurde an dem Tag geboren, an dem Gustav Mahler starb. Fast genau sieben Jahre nach Dvořáks Tod. Und in dem Frühling, in dem Strawinskys Petruschka uraufgeführt wurde.

Die erstgenannte Tatsache war für meinen Großvater besonders bedeutsam. Er litt an einer schweren Form dessen, was in unserer Familie ›Mahleritis‹ heißt: einem fieberhaften Verlangen danach, mit eigener Hand Gustav Mahlers musikalischen Nachlass, die angefangene Zehnte Sinfonie, zu vollenden. Großvater glaubte felsenfest an die Kraft des Geburtsdatums seiner Frau. Außerdem hatten seine eigenen Großeltern einige Jahre in Mahlers unmittelbarer Nachbarschaft am Wiener Schwarzenbergplatz gewohnt. Diese beiden Gegebenheiten stellten für ihn eine metaphysische Verbindung zu dem Komponisten her, die bewirkte, dass er überzeugt war, das der Partitur noch Fehlende ganz und gar in dessen Sinn ergänzen zu können.

Obwohl niemand sonst in der Familie die radikale Leidenschaft meines Großvaters teilte, spielte Mahler – damals seit bereits sechzig Jahren tot – in unserem Alltag eine lebendige Rolle. Natürlich galt bei uns, wie in allen mehr oder auch gerade weniger jüdischen Familien, die alternative Zeitrechnung ›vor dem Krieg – im Krieg – nach dem Krieg‹. Um Ereignisse vor dem Krieg zu datieren, nahmen die Erwachsenen jedoch Meilensteine aus Mahlers Leben zu Hilfe. So wusste ich beispielsweise, dass Laura, die Schwester meines Großvaters, an dem Winterabend geboren wurde, an dem Mahlers Zweite Sinfonie im Wiener Musikverein aufgeführt wurde, und dass ein Onkel meiner Großmutter an dem Tag geheiratet hatte, an dem Mahler seine Fünfte abschloss.

Über den Krieg sprach man bei uns im Familienkreis nur verbrämt. Anders als vielen anderen Kindern aus jüdischen Familien waren mir die Begriffe ›geholt, fortgebracht und umgekommen‹ als euphemistisches Trio für ›verhaftet, abtransportiert und ermordet‹ kaum bekannt. Selbst diese trügerisch harmlosen Wörter waren für meine Großeltern zu viel. Über den Mord an ihren Lieben sprachen sie nur in Wendungen, die das unwiderlegbare Resultat ausdrückten: »Otto? Der lebt nicht mehr.«

Die toten Familienangehörigen spielten in unserem Leben eine bescheidene Rolle, waren aber deshalb keinesfalls bedeutungslos. Einerseits bildeten sie als stilisierte Komparsen lediglich die zweidimensionale Kulisse für uns als noch lebenden und im Vordergrund agierenden Teil der Familie. Gleichzeitig fungierten sie mit ihren besonderen Eigenschaften oder Begabungen als unerreichbare Vorbilder.

So lag das Monopol auf Schönheit bei Laura, und wir, die Enkelinnen, hätten es nie gewagt, sie ausstechen zu wollen. Endlos lange sahen wir uns das abgegriffene Schwarz-Weiß-Porträt des Mädchens an, das unseren Großeltern zufolge das schönste von ganz Wien gewesen war, jedenfalls bis die Nazis es mit einer Kugel in den Tod schickten – was wie üblich mit den Worten »Laura? Die lebt nicht mehr« umschrieben wurde.

War Laura die unbestrittene Göttin der Anmut, so galt Otto, der Cousin meines Großvaters, als der jugendliche Musikvirtuose schlechthin, dem keiner je gleichkommen würde, und sei es nur, weil er ewig jung blieb.

Wie es sich für jedes Bühnenstück gehört, gab es auch in unserer Familie ein schwarzes Schaf, einen bösen Wolf – den Schauspieler, der von Kindern mit lauten Buh-Rufen bedacht wird, sobald er auftaucht. Diese Rolle hatte Viktor inne, der Bruder meines Großvaters.

In den Geschichten von früher fiel sein Name allenfalls en passant, und dann mit einer Mischung aus Verlegenheit und Irritation, und man zog ihn als schlechtes Beispiel für Dinge heran, die sich nicht gehörten, wie etwa unangebrachtes Duzen oder im Stehen Essen.

Oder Nasebohren.

Seit ich mich erinnern kann, bin ich eine Popelesserin. Ich mag das Gefühl im Mund. Den salzigen Geschmack. Die Vorstellung, etwas Störendes schnell und effizient zu beseitigen.

Damit trieb ich meine Familie zur Verzweiflung.

»Das tut man nicht!«, jammerte Großmutter mit ihrem Wiener Akzent und sagte zu meiner Mutter, sie solle mir die Hände mit Zwiebelsaft einreiben. Beunruhigt war sie vor allem, weil Popelessen bei uns noch nie vorgekommen war und ich mich damit gewissermaßen außerhalb der Familientradition begab. Man zermarterte sich das Hirn, von wem ich diese unerquickliche Angewohnheit haben könnte.

»Ich glaube, Tante Gustl hat das gemacht, drei Jahre vor dem Krieg habe ich es gesehen«, sagte mein Großvater, nachdem er mit geschlossenen Augen sein Gedächtnis durchforstet hatte.

»Das kann ich mir nicht vorstellen, Felix, dafür war Gustl denn doch zu kultiviert«, wandte meine Großmutter ein, denn Gustl war ihre Tante gewesen. Sie zog ein Taschentuch aus ihrem Ärmel – beim weiblichen Teil der Familie der diskrete Aufbewahrungsort für alles, was man rasch bei der Hand haben wollte – und schnäuzte sich.

»Dann muss sie es von Viktor haben«, murmelte mein Großvater, aber Großmutter hatte es gehört und quittierte den Ausrutscher mit einem wütenden Blick.

»Geertje hat nichts von Viktor, nicht wahr, Schatz?« Und sie tätschelte mein Knie, während sie leicht widerwillig ergänzte: »Nur seine grünen Augen.«

Die Herkunft meiner schlechten Angewohnheit blieb ein ungelöstes Rätsel, bis meine Mutter, die Paulina heißt, aber von allen Putzi gerufen wird, so wie Mahlers älteste Tochter, den Hausarzt zurate zog. Er – aus Groningen stammend – teilte ihr mit, wissenschaftliche Untersuchungen hätten ergeben, Nasenschleimessen stärke das Immunsystem von Kindern und trage außerdem zur Deckung des Salzbedarfs bei.

Etwas Besseres hätte der gute Mann ihr gar nicht sagen können. Popelessen mochte nicht zu den Rosenbaum’schen Familientraditionen gehören, eine Affinität zur Wissenschaft und heiliger Respekt vor ärztlichen Urteilen aber sehr wohl. Erleichtert, dass das Problem, was Salz anging, sich auch im Rahmen von Mahlzeiten lösen ließ, stellte meine Mutter mir fortan bei jedem Essen den Salzstreuer neben den Teller.

Damit war der Fall erledigt.

Innerhalb der bunten wienerisch-jüdischen Familie meiner Mutter gab es noch etliche Gepflogenheiten, aus denen ich schöpfen konnte. Nicht dass das Jüdischsein bei uns gepflegt wurde – Gott bewahre! Dass wir jüdisch waren, merkte man an nichts. Das heißt, es kamen oft jüdische Gerichte auf den Tisch, die man aber – so meinte mein Onkel Bruno – durchaus der mitteleuropäischen Küche zurechnen könne. Allenfalls ließ sich noch das Anzünden zweier Kerzen am Freitagabend als jüdisch einstufen, aber nur ansatzweise, denn das machten andere auch, »vor allem die Katholiken« laut meiner Großmutter. Und die neunarmige grün angelaufene Chanukkia, die Siddurim im Bücherregal, die mit Davidssternen verzierten Kerzenleuchter, der angeschlagene Sederteller und die Estherrolle auf dem Flügel: allesamt kein jüdisches Erbe, sondern bei der Flucht aus Wien hastig zusammengeraffter Hausrat.

Nur Omi Ida, die Mutter meiner Großmutter, die nach dem Krieg bei meinen Großeltern wohnte, hatte das Judentum hochgehalten. Nachdem sie ihr geliebtes Wien hatte verlassen müssen, war ihr jegliche Veränderung ein Gräuel. Traditionen waren Omi wichtig, auch die jüdischen. Aber wer hätte das einer alten Dame verübelt? Die Arme stammte ja noch aus der Zeit, in der Mahlers Erste Sinfonie entstanden war.

Dass wir jüdisch waren, wusste ich von Kind an, nicht aber, was es bedeutete. Mein jüdisches Bewusstsein bestand hauptsächlich aus dem vagen Gefühl, dass wir ein unergründliches Geheimnis mit uns herumtrugen, ein Geheimnis, das auch mir anhaftete, wie eine nicht benennbare angeborene Abweichung, ein zusätzlicher Makel zu all meinen anderen. Erst im Laufe der Zeit fanden sich Schlüssel, die mir unsere in Mysterien gehüllte Existenz begreiflich machten.

Viktor schaute zu seiner Mutter hinüber. In ihrem eleganten Kleid aus Crêpe de Chine und dem leichten Mohairmantel nahm sie sich auf der grob gezimmerten Holzbank zart und zierlich aus. Martha hatte die Augen geschlossen und das Gesicht erwartungsvoll zum bewölkten Himmel erhoben. Plötzlich tauchte ein göttlicher Lichtstrahl sie in weiße Glut.

Dieses Bild seiner Mutter sollte Viktor im Gedächtnis bleiben: Es war, als würde nicht sie die Sonne genießen, sondern als hätte die Sonne sich in diesem Moment eigens gezeigt, um sie zu bescheinen.

Viktor drehte sich zu Felix um. »Spielen wir Fußball?«, rief er und kickte den Ball auffordernd zu seinem Bruder. Er verfehlte Felix um ein Haar und flog ein Stück weiter ins Gebüsch.

Felix hatte nichts davon bemerkt. Er kauerte auf bloßen Knien im Gras und starrte, das Gesicht dicht über dem Boden, durch seine Lupe, ein Exemplar von Zeiss mit Bakelitgriff. Viktor ging hin, kniete sich neben ihn, und gemeinsam beobachteten sie, wie mehrere Ameisen sich mit einem toten gepanzerten Käfer abmühten. Dann stand Viktor auf, um den Ball zu holen, hielt aber inne, als er jenseits des Gebüschs laute Stimmen hörte. Rasch bahnte er sich einen Weg hindurch.

Vier kräftige Jungen hatten sich vor einem mageren Kleinen mit krummen Beinen und einem klobigen Schuh aufgebaut. »Du stinkst, elender Drecksjude mit deinem Teufelshuf«, sagte der Größte mit drohendem Unterton. »Du musst dringend baden.« Und er versetzte dem Jungen einen Schubs. Die drei anderen johlten vor Vergnügen und riefen im Chor: »Stinkjude! Stinkjude! Stinkjude!«

Kaum hatte der Kleine sich wieder aufgerappelt, stieß der Anführer ihn um, diesmal mit solcher Wucht, dass er rückwärts in den Teich fiel.

Wie ein Geschoss sauste Viktor auf den Großen zu und warf sich mit seinem vollen Gewicht auf ihn, sodass beide mit lautem Platschen im Wasser landeten.

Der Große fuchtelte panisch mit den Armen. »Hilfe! So helft mir doch!«

Mit ein paar Zügen hatte Viktor den Kleinen erreicht, dessen Kopf halb unter Wasser war. Er packte ihn um die Mitte und schwamm mit ihm zum Ufer. Dort kletterte er aus dem Wasser und half dann dem prustenden Jungen heraus. Triefend und keuchend standen sie voreinander und schauten sich an.

»D-du b-b-blutest«, stammelte der Kleine zähneklappernd.

Mit seinem weißen Hemdsärmel wischte Viktor sich über das Gesicht. »Ist nicht schlimm, bloß Nasenbluten. Komm mit, wir müssen hier weg.« Und schon lief er los.

»Warte!«

Viktor drehte sich um. Mit langsamem Wackelgang versuchte der Kleine, ihm durch das Gebüsch zu folgen.

»Ich kann nicht so schnell … «

»Kein Wunder, bei den Schuhen.«

»Ich bin ja froh, dass ich sie habe. Ohne Schuhe wär’s noch schlimmer.«

Sie erreichten den Weg, noch immer leicht keuchend, und blieben stehen.

»Bubi«, sagte der Kleine.

»Viktor. Angenehm.«

»Danke auch noch. Warum hast du mir eigentlich geholfen?«

Viktor zuckte mit den Schultern. »Meine Beine entscheiden sich oft schneller als mein Kopf. Weil meine Instinkte gut funktionieren, sagt mein Onkel Ernst. Er ist Arzt, das heißt Zahnarzt. Er hat einen Bart und weiß alles über die Natur. Er ist der Bruder meines Vaters und mein Lieblingsonkel. Von ihm habe ich schwimmen gelernt.«

»Ich habe keinen Vater und auch keine Onkel«, sagte Bubi.

»Mein Vater ist schon eine ganze Weile fort. Er kämpft gegen die Serben. Beim Abschied hat er meinem Bruder Felix eine Lupe geschenkt und mir einen Ball. Wenn sie gesiegt haben, kommt er nach Hause, dann ist er wieder ganz normal Anwalt.«

»Meine Mutter ist auch nie zu Hause. Aber nicht, weil sie kämpfen muss. Sie muss arbeiten. Glaube ich jedenfalls.«

In der darauf folgenden Stille warf Bubi Viktor einen schrägen Blick zu. »Nicht dass du denkst, ich hätte vorhin Angst gehabt.«

»Kannst du denn schwimmen?«

»Nein, aber das braucht es auch nicht, weil sich für Juden immer das Wasser teilt. Dann kann man einfach über den Grund zum anderen Ufer gehen. So wie Moses«, sagte Bubi und fügte, als er Viktors bedenkliche Miene sah, rasch hinzu: »Das hat der Rabbiner selbst gesagt.«

»Na ja, ich weiß nicht so recht«, sagte Viktor. »Ich bin auch Jude, aber ich muss ans andere Ufer schwimmen.«

»Vielleicht lebst du nicht fromm genug«, überlegte Bubi. »Hast du Unterricht bei einem Rabbiner?«

»Ich habe Klavierunterricht.«

»Ich finde das Thorastudium interessant, aber den Rabbiner mag ich nicht leiden.«

»Ich meinen Klavierlehrer auch nicht.«

»VIKTOR!«

Seine Mutter erschien, mit Felix an der Hand, auf dem Weg. Sie ließ den Jungen los und eilte in ihren hochhackigen Schuhen auf Viktor zu.

»Du warst auf einmal weg! Wieso bist du nass? Und wo kommt das Blut her?«

Sie zog ein Taschentuch aus dem Ärmel und säuberte damit notdürftig Viktors Gesicht. »Hier, das Tuch hältst du dir an die Nase«, sagte sie. »Wo um Himmels willen hast du gesteckt?«

»Mein Ball ist … «, begann Viktor und hielt dann erschrocken inne. »Der Ball, Mutter! Ich muss Vaters Ball noch holen!«

Martha wollte protestieren, aber Viktor war bereits losgelaufen.

Seufzend griff sie nach Felix’ Hand, erst dann schien sie den fröstelnden Bubi zu bemerken. Die grauen Augen entsetzt auf sein schmales, hohlwangiges Gesicht gerichtet, fragte sie: »Ja, wer bist denn du, Junge?«

Bubi verlagerte sein Gewicht vom kürzeren auf das längere Bein.

»Ich heiße Jitschak, gnä’ Frau, aber alle sagen Bubi zu mir. Ich bin schon acht.«

»Bubi … und wie weiter?«

Der Junge zuckte mit den Schultern und sagte: »Einfach nur Bubi, gnä’ Frau.« Er grinste breit. »Viktor hat mich aus dem Wasser gerettet. Wie Moses aus dem Nil.«

Martha musterte Bubi eingehend. »Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«

»Vielleicht gestern Abend, gnä’ Frau.«

Sie knipste ihre Handtasche auf und entnahm ihr ein Päckchen. »Hier, mein Junge … «

Bubi sah sie mit seinen großen dunklen Augen an. Dann wickelte er das gesüßte Brot aus dem Papier und stopfte es mit beiden Händen in seinen Mund.

Martha schüttelte nachsichtig den Kopf.

»Ich habe ihn.« Viktors Stimme klang erleichtert. Den Ball unter dem einen Arm, legte er den anderen um Bubis nasse Schultern: »Mutter, das hier ist Bubi. Er hat keinen Vater und keine Onkel, seine Mutter arbeitet vielleicht, und er mag seinen Rabbiner nicht leiden. Wir sind Freunde.«

»Danke, Viktor. Wir haben uns schon bekannt gemacht.« Und als Bubi die letzten Krümel von seinen schmutzigen Händen geleckt hatte, fuhr sie energisch fort: »Jetzt aber rasch nach Hause, Kinder, ihr nehmt noch ein warmes Bad. Hier entlang, die Kutsche steht an der Hauptallee.« Sie setzte sich in Bewegung, verhielt aber nach wenigen Metern und sah sich um: »Hast du nicht gehört, mein Junge?«

Bubi, der nach wie vor dastand und bibberte, sah sich ebenfalls um, richtete dann den Blick wieder auf Martha und fragte: »Meinen Sie mich, gnä’ Frau?«

»Wen sonst? Nun komm aber, sonst werdet ihr beide noch krank.«

»Mamutscherl, du bist die allerliebste Mutter auf der Welt«, flüsterte Viktor.

Martha warf ihm einen Seitenblick zu. »Mit dir, junger Mann, habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Einfach fortlaufen und sich wie ein Wildfang aufführen! Wie du nur aussiehst!«

Der Kutscher betrachtete erst Viktor, der das blutige Taschentuch an die Nase presste, dann den abgerissenen Bubi und sagte schließlich zu Martha: »Gnädige Frau, die Polster … «

Sie lächelte. »Felix, du darfst heute auf den Bock. Und ihr setzt euch zu mir, Bubi und Viktor … Viktor?« Sie sah sich suchend um.

In ein paar Schritten Entfernung bei der Pferdetränke hatten die beiden Jungen einen Eimer randvoll gefüllt und trugen ihn nun zusammen heran. Bubis humpelnder Gang ließ das Wasser überschwappen.

Die zwei Pferde neigten dankbar die Hälse, als der Eimer vor ihnen stand. Viktor klopfte ihnen auf die Flanken, und der Kutscher schmunzelte unter seinem Schnurrbart.

»Ich werde später Fiaker«, sagte Viktor.

»Und ich Straßenkehrer«, ergänzte Bubi.

Viktor schlug seinem neuen Freund auf die Schulter. »Dann werde ich auch Straßenkehrer!«

»Lieber Gott aber auch!«, entfuhr es dem ungarischen Dienstmädchen, das die Tür öffnete und hastig ein Kreuz schlug.

»Die beiden Jungen müssen schnellstens in die Wanne, Maria«, sagte Martha. »Mach bitte ein paar Kessel Wasser heiß und leg saubere Kleider für sie heraus.«

Nach dem Baden stutzte Maria Bubi die Haare, ging dann mit einem feinen Kamm auf Läusejagd und ertränkte die Beute in einer Schüssel Essig. Der fünfjährige Felix mit seiner Lupe kommentierte das Massaker ausführlich, bis Onkel Ernst den Kopf durch die Badezimmertür steckte: »Felix, es gehört sich nicht, dem Todeskampf eines Lebewesens zuzusehen, gleich welcher Art.«

Eine Stunde später saßen die Kinder blitzsauber am Tisch, jedes vor einem großen Teller dicker Suppe mit Brot. Bubi verbreitete einen erbärmlichen Gestank, denn Maria hatte seine Haare nach dem Waschen mit Petroleum gespült und ihm die Füße mit Teersalbe eingerieben.

Ernst und Martha sahen zu, wie Bubi den Teller an den Mund setzte, die Suppe schlürfte, sich dann mit dem sauberen Hemdsärmel das Kinn abwischte und zufrieden seufzte.

»Bubi, das tut man nicht«, sagte Felix mit einem Kichern. »Hier«, er deutete auf die gestärkte weiße Serviette neben dem Teller, »das musst du nehmen.«

»Ich habe euch etwas mitgebracht.« Ernst nahm drei längliche Schachteln aus der Innentasche seines grauen Jacketts und legte sie auf den Tisch.

»Füllhalter!«, rief Viktor begeistert.

»Falsch.«

»Zahnbürsten.« Felix hatte seine bereits ausgepackt und betrachtete sie unter der Lupe.

»Stimmt«, sagte Ernst. »Aber keine gewöhnlichen Zahnbürsten. Sondern die allerneuesten. Mit Dachshaar. Sorgfältige Zahnpflege ist wichtig, das wird oft unterschätzt.« Und nach einem Blick auf Bubi fügte er hinzu: »Damit kann man gar nicht früh genug anfangen.«

»Maria, kümmerst du dich bitte um die Kinder?«, sagte Martha zu dem Dienstmädchen. »Den Tisch kannst du später abräumen.«

Ihre Gläser in der Hand, gingen Ernst und Martha in den Salon hinüber, wo Martha sich seufzend in einen Sessel sinken ließ und einen Hustenanfall bekam.

»Wo ist euer Kindermädchen, Martha? Du wirkst abgespannt.«

»Fräuli hat heute frei. Mir schien es eine gute Idee, mit den Jungen einen Spaziergang im Prater zu machen, aber der ist anders gelaufen als gedacht.«

»Verstehe … der Kleine. Hast du mich seinetwegen kommen lassen?«

»Er heißt Jitschak Cheinik, nennt sich aber Bubi. Die Woche über ist er im jüdischen Waisenhaus für Jungen in der Goldschlagstraße und sonntags bei seiner Mutter, die fast nie zu Hause ist, in der Leopoldstadt. Einen Vater scheint es nicht zu geben und auch sonst keine Verwandten. Und … «

» … dafür aber einen Pes equinovarus adductus, eine C-förmige Torsionsskoliose, linkskonvex und lumbal, eine Pedikulose sowie alle Anzeichen für eine Kachexie«, ergänzte Ernst.

Martha hob die Augenbrauen.

»Klumpfuß, Beckenschiefstand, Wirbelsäulenverkrümmung, Kopflausbefall und … äh … Hunger«, beeilte Ernst sich zu erklären.

»Er ist ein so nettes Kind«, sagte Martha leise. »Da dachte ich, du könntest vielleicht einmal … «

»Selbstredend, ich sorge dafür, dass er noch diese Woche im Spital untersucht wird.«

»Danke, Ernst.«

»Aber es braucht mehr, Martha, und das weißt du. Wenn nichts geschieht, überlebt der Kleine den Winter nicht. Ruhe, Hygiene und eine gute Ernährung sind vonnöten. Könntest du ihn wohl die nächsten drei Monate an den Wochenenden aufnehmen?«

»Wie bitte?« Martha sah ihn groß an.

»Es wäre das Richtige.«

Sie wandte den Blick ab. »Ach, Ernst, ich bin mir nicht sicher, du weißt doch, wie Viktor ist.«

»Du spielst wieder auf den Vorfall mit dem Dach letzte Woche an? Martha, der Junge ist sieben, er klettert gern, und mit seiner Motorik ist alles in Ordnung.«

»Aber letzten Freitag ist er wegen Ungehorsams von der Schule nach Hause geschickt worden, und heute im Prater hat er mit anderen Jungen gerauft!«

»Viktor ist eben ein bisschen feuriger als seine Altersgenossen. Ich nehme ihn demnächst wieder einmal nach Weidlingbach mit. Ein paar Tage in der Natur werden ihm guttun.«

»Also gut: drei Monate. Vorher kommt Anton ja doch nicht nach Hause.«

Ernst sah sie forschend an. Ihr fein geschnittenes Gesicht wirkte fahl. »Was meinst du mit vorher?«

Martha stand auf, nahm einen Brief aus der Schublade der Nussholzkommode und gab ihn Ernst.

Er las, dann sah er sie fragend an.

»Ich habe bei der Kaserne Erkundigungen eingeholt. Es ist eine Hüftwunde, man hat ihn bereits operiert. Nach Wien wird er aber erst gebracht, wenn sein Zustand stabil ist.«

Ernst trat ans Fenster und blickte auf die Währinger Straße hinaus. Auf dem Trottoir gegenüber gingen zwei alte Männer, die die Hände über den Kopf hielten, damit der Wind ihre Sonntagshüte nicht erfasste. »Krieg ist eine üble Sache«, sagte er. »Die Tapfersten der Nation fallen.«

»Anton ist nicht gefallen«, erwiderte Martha.

Ernst drehte sich zu ihr um. »Ich habe auch nicht behauptet, dass er zu den Tapfersten zählt.«

Maria klopfte an und führte dann die Kinder herein.

»Bubi, Herr Doktor Rosenbaum bringt dich heute Abend ins Waisenhaus«, sagte Martha. »Er bespricht mit dem Leiter, dass du die nächsten Monate regelmäßig bei uns sein kannst. Das heißt, falls du das möchtest.«

Viktor stieß einen Freudenschrei aus, packte Bubi an den Schultern und skandierte auf und ab hüpfend: »Wir sind Freunde, Freun-de, Freun-de!«

Maria ermahnte ihn zur Ruhe, und Martha warf Ernst einen Blick zu. Der jedoch tat, als bemerkte er es nicht, und fragte: »Hast du deine Zahnbürste eingesteckt, Bubi?«

»Wenn’s dem gnä’ Herrn recht ist, lasse ich die lieber hier.« Bubi grinste. »HaSchem wacht über alles, nur nicht bei uns im Heim. Dort wird einem alles geklaut.«

Eine der wichtigsten Lektionen über das Judentum lernte ich an dem Samstagmorgen, als mein Bett zusammenbrach. Ich war sechs Jahre alt.

Eine Stunde später stand ich mit meiner Mutter vor Avi Schnitzlers Bettenfachgeschäft, damals in Voorburg die erste Adresse für ›das gute Bett‹. Mijnheer Schnitzler, ein schmächtiger Mann mit dunklen Locken und funkelnden Augen, residierte im Erdgeschoss des trostlosen Einkaufszentrums an der Koningin Julianalaan.

Schwungvoll öffnete er uns höchstpersönlich die Tür und bat uns höflich herein. Kaum hatten wir unser Anliegen vorgetragen, lief Schnitzler zu großer Form auf. Mit blumigen Worten pries er verschiedene Lattenroste und Bettgestelle an, wobei seine sonderbare Körpersprache sowohl Unterwürfigkeit wie auch Stolz ausdrückte und die Stimme einmal tief und leise, dann wieder hoch und laut war, wie in einer Oper aus vergangener Zeit über das bewegte Leben eines renommierten Bettenfabrikanten.

Beim Anblick von Mijnheer Schnitzler erfasste mich mit einem Mal eine vertraute Wehmut, ein Gefühl der Rührung, das irgendwie mit dem Geruch des Kümmel-Hackbratens meiner Großmutter zusammenhing, mit dem Klang der alten Geige meines Großvaters und mit allen lebenden toten Familienmitgliedern, die kein Bett mehr brauchten.

Ich spürte, wie die kühle Hand meiner Mutter sich um meine schloss, und mir wurde klar: Ihr erging es ebenso.

Im nächsten Moment waren wir wieder draußen auf der Straße.

»Mam, wo gehen wir hin?«, fragte ich und versuchte, mich ihrem Griff zu entwinden.

Meine Mutter war bleich. Die Muskeln an ihrem inzwischen feuerrot gefleckten Hals waren gespannt, und sie presste die Lippen zusammen. Ich musste geradezu rennen, um mitzuhalten.

»Ich bekomme also kein neues Bett«, schloss ich.

»Bei dem Mann kaufen wir nichts!«, schnaubte sie.

»Bei dem Mann … «, wiederholte ich. Meine Mutter war nur selten wütend.

»Ein Idiot ist er! Gerade er als Jude müsste es besser wissen!«

In meinem Kopf überstürzten sich die Gedanken. Anscheinend war mir etwas entgangen. Etwas Wichtiges. Aber was?

»Woher weißt du, dass er Jude ist?«, fragte ich.

Meine Mutter blieb abrupt stehen. »Sein Name ist jüdisch!«, sagte sie barsch und ging weiter.

Ich vergegenwärtigte mir, was ich wusste: Namen konnten eine jüdische Abstammung verraten. So weit klar. Eine jüdische Abstammung war nichts, worauf man sich etwas einbilden konnte. Ebenfalls klar.

Aber dann: Gerade er als Jude müsste es besser wissen …

Was müsste er besser wissen? Und warum?

Ich bemühte mich, geradeaus zu schauen. Nicht auf die dünne blau geäderte Haut an Mutters Schläfe, nicht auf ihr weiches braunes Haar und die filigran gearbeiteten Goldohrringe, die früher Omi Ida gehört hatten.

»Was hat er denn falsch gemacht?«, fragte ich. Wenn ich nicht auf die Fugen der Gehwegplatten trete, dachte ich mir, dann ist Mama gleich wieder normal.

»Ach … « Ihre Stimme zitterte. »Allein schon das jüdische Aussehen. Dieses aufdringliche Anpreisen. Und dann die peinliche Kriecherei … Der Mann ist nicht bloß Jude, er … er … « Sie holte tief Luft und platzte heraus: »Er benimmt sich auch so!«

Sie ging langsamer und blickte über meine linke Schulter hinweg. »Das ist etwas, vor dem du dich hüten musst, verstehst du?«, sagte sie.

Und ob ich verstand. Besser, als ich es je für möglich gehalten hatte. Der Blick meiner Mutter hatte mir soeben ein Eckstück unseres Familienpuzzles offenbart.

Angst.

Nach dem Besuch in Schnitzlers Laden fiel mir immer öfter auf, dass meine Mutter im Alltag etwas überkam, das ich in Gedanken ES nannte: eine Mischung aus existenzieller Angst, ausgeprägtem Widerwillen und tiefer Scham, einhergehend mit Gesichtsblässe und brandroten Flecken am Hals.

Anstrengend war, dass ES ständig auf der Lauer lag und in Augenblicken zuschlug, in denen meine Mutter, oder vielleicht auch ich, am wenigsten damit rechnete.

Manchmal trat ES in einer milden Form auf, wie etwa an einem Freitag im Juni, als meine Schwester Harmke und ich mit den Nachbarkindern Verstecken spielten. In unserem Vorkriegsviertel mit Straßennamen wie Laan van Swaensteijn und Rusthoflaan lagen die Reihenhäuser in abendlichem Schlummer. Alle waren dabei, sogar Esther Sapir, die freitagabends sonst nie im Freien anzutreffen war.

Was ich von ihr zu halten hatte, wusste ich nicht so recht. Mich irritierte vor allem ihre Kleidung; in ihren langen Röcken hatte sie Mühe, sich zwischen den Sträuchern des Parks zu bewegen, wo wir auf Kastanienbäume kletterten und mit selbst gebauten Flößen auf Teichen voller Entengrütze fuhren. Ich hatte auch Zweifel, ob Esther selbst in Hosen überhaupt rennen konnte. Sie war irgendwie tranig und hatte etwas Altbackenes an sich. Harmkes Meinung nach rührte das daher, dass sie das jüngste Kind einer großen Familie war.

Esther ist darum nicht nur beim Spielen auf der Straße, sondern auch zu Hause die ewig Letzte, dachte ich mir. Sie tat mir ein wenig leid, darum nahm ich mir vor, sie zu fragen, ob ich ihre dicken dunkelbraun glänzenden Haare flechten durfte.

An dem bewussten Abend wollte es der Zufall, dass meine Mutter und Mijnheer Sapir gleichzeitig vor die Tür traten, um ihre Kinder ins Haus zu rufen. Mijnheer Sapir war schon älter und hatte eine markante Nase. Mit seinen flusigen weißen Haaren, die wirr von den Schläfen abstanden, glich er einem Wissenschaftler aus meinem Naturkundebuch. Aber das Auffälligste an ihm war das runde Mützchen, das er stets mitten auf dem Kopf trug. So war seine Schädelglatze, die ansonsten eine leichte Beute für die sengende Sonne gewesen wäre, gut geschützt, und mir imponierte diese praktische Lösung eines Problems, mit dem auch mein Vater sich herumschlug, deshalb hatte ich ihm schon öfter geraten, doch auch solch ein Ding aufzusetzen.

Als Mijnheer Sapir mit Esther ins Haus gehen wollte, passierte es: Er wünschte meiner Mutter deutlich hörbar »Gut Schabbes«. Ich ahnte nicht, was die Worte bedeuteten, hütete mich aber, meine Mutter zu fragen, denn ich hatte bereits die Anzeichen bemerkt: große Verlegenheit, ein Anflug von Ärger, unsichere Schritte, leichte Blässe, wenn auch noch keine Flecken am Hals.

Möglichst lautlos zog ich mich in mein Zimmer zurück.

Es gab Tage, da schlug ES so heftig zu, dass unsere gesamte Familie Stunden brauchte, um sich von Mutters Anfall zu erholen.

An solch einem Tag war ich zum Spielen bei einer Freundin namens Raimunda, die gerade von einem Ausflug mit einer Gruppe zurück war, die sie Pfadfinder nannte. Sie trug eine Uniform aus weichem hellbraunem Stoff mit Schulterklappen und einem roten Abzeichen am Ärmel. Ich konnte den Blick kaum von ihr wenden.

Raimunda bemerkte es, sie lächelte und fragte: »Willst du mal anprobieren?«

Als meine Mutter eineinhalb Stunden später mit dem Rad kam, um mich abzuholen, drehte ich mich stolz im Kreis, um sie an meinem Entzücken teilhaben zu lassen. Erst als ich strahlend zu ihr aufsah, wurde mir klar, dass ich einen großen Fehler begangen hatte.

ES war über sie gekommen, und zwar mit aller Macht.

Zu Hause ging sie sofort nach oben, um ›sich hinzulegen‹.

Unten im Wohnzimmer lag ich auf dem Sofa, meinen Hamster im Arm, dessen Fell von meinen Tränen klebrig war. Mein Herz schlug nicht mehr im ruhigen Rhythmus der alten Wanduhr, sondern hämmerte wie ein Presslufthammer gegen meinen Brustkorb.

Da kam Papa herein. Offenbar meinte er, seiner siebenjährigen Tochter eine Erklärung schuldig zu sein, denn er setzte sich auf einen Sessel, knackte mit den Fingerknöcheln und räusperte sich.

Meine Mutter und er, sagte er, hätten nichts für die Pfadfinderei übrig, die genau besehen nichts anderes sei als eine verkappte paramilitärische Organisation für Kinder. Außerdem verabscheuten sie Uniformen, weil sie jegliche Individualität unterdrückten und stattdessen die Interessen bestimmter Gruppen oder Nationen zum Ausdruck brächten, was nur logisch sei, denn das Wort ›uniform‹ bedeute nichts anderes als ›gleichförmig‹. Ob ich das verstanden hätte?

Mechanisch ließ ich den Hamster zwischen meinen Händen hin- und herlaufen und schwieg.

Das Schweigen nahm mein Vater anscheinend als Bestätigung, denn er setzte mir auseinander, dass man in der ersten Hälfte des Jahrhunderts Kinder im Dienst einer politischen Überzeugung in Uniformen gesteckt habe. Und braune Uniformen seien sowieso absolut inakzeptabel, weil Menschen mit unserer – und hier korrigierte er sich – mit einer bestimmten Familiengeschichte solche Kleidung mit der Hitlerjugend in Verbindung bringen könnten, also der Jugendorganisation der Nazis, oder, schlimmer noch, mit den Braunhemden von Hitlers Sturmabteilung, seinem Schlägertrupp. Dann meinte er noch, dass wir – und er sagte tatsächlich ›wir‹, obwohl er eindeutig mich meinte – künftig mehr auf Mutters Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen müssten, denn die habe sie schließlich nicht zum Vergnügen entwickelt, sondern sie rührten aus ihrer Kindheit her. Dann beugte er sich ein Stück zu mir und sagte mit einem Zug um den Mund, der wohl ein entwaffnendes Lächeln sein sollte: »Abgemacht?«

In mir kämpften ein tiefes Schuldgefühl meiner Mutter gegenüber und die Überzeugung, dass in Wirklichkeit mir Unrecht geschehen war, miteinander.

Schließlich überwog meine pragmatische Art den Stolz. Auch wenn ich mit dem, was mein Vater gesagt hatte, nicht viel anfangen konnte, beschloss ich, mir die neuen Koordinaten zu eigen zu machen, denn sie würden bei der Orientierung im unübersichtlichen Sumpf der Erwachsenenwelt helfen. Mit einem Seufzer drückte ich Vaters ausgestreckte Hand, und allmählich stellte sich in meiner Brust wieder das vertraute ruhige Pochen ein.

Ich war wieder eins mit der Welt.

Im Herbst 1916 wurde Martha krank. Mit gedämpfter Stimme sprach der Hausarzt mit Ernst über Anspannung, Erschöpfung und Lungenentzündung und empfahl lauwarme Essigwickel, Tee aus Haferstroh und Kamille sowie kalte Kompressen mit Salbei und gekochten Tannennadeln. Ernsts Frau Lexi zog zeitweilig in die Währinger Straße und trug dem Dienstmädchen auf, an der ruhigen Rückseite des Hauses ein Zimmer für die Kranke herzurichten.

Eines Sonntagnachmittags saßen Viktor und Bubi auf einer Kiste in der Sattelkammer, einem Ort, der normalerweise verbotenes Terrain für sie war. Es war kalt, und ihr Atem bildete Wölkchen.

»Deine Mutter wird wieder gesund, das hat Onkel Ernst heute gesagt.«

»Wahrscheinlich, hat er gesagt«, antwortete Viktor.

»Wird schon. Wann kommt dein Alter gleich noch mal nach Hause?«

»Übermorgen.«

»Dann sehe ich den auch mal. Bin gespannt.«

»Hm.«

»Freust du dich nicht?«

Viktor zuckte mit den Schultern. Er bückte sich und kratzte mit einem Steinchen über den staubigen Bretterboden des Stalls.

»Was ist?«, fragte Bubi.

»Ich hätte besser auf meine Mutter aufpassen müssen.«

»Was redest du da!«

»Vater hat mir das aufgetragen. Bevor er fortgegangen ist, hat er mich vor sich auf den Tisch gesetzt. Er hat mir einen Lederball geschenkt und dann gesagt, dass ich jetzt der Mann im Hause bin. Dass ich brav sein und ihm versprechen soll, gut auf Mutter aufzupassen.«

Bubi versetzte Viktor einen festen Rippenstoß. »Bist du meschugge? Du kannst doch nichts dazu, dass deine Mutter krank geworden ist!« Geräuschvoll zog er die Nase hoch. »So was bestimmt der Ewige.«

Sie schwiegen. Nur das Kratzen auf dem Holz war zu vernehmen.

»Bloß mit dem Bravsein hat es vielleicht nicht so gut geklappt«, meinte Bubi schließlich. »Glaubst du, er schlägt dich?«

»Wer, mein Vater? Der schlägt nie, der ist immer nur enttäuscht.« Viktor stand auf und wischte sich die Hände an der Hose ab. »Komm, wir gehen ins Haus, bevor Fräuli uns vermisst. Ich hätte Lust auf ein Sahnebonbon.«

Bubi erhob sich ebenfalls und sah, dass Viktor etwas auf den Boden geschrieben hatte.

S c h u l d,buchstabierte er.

Obwohl von uns Kindern erwartet wurde, dass wir den komplizierten Familienkodex einhielten, ohne viel darüber zu wissen, glaube ich, dass mir das Leben – einmal abgesehen von dem ES meiner Mutter – zunächst noch recht übersichtlich vorkam. Ich empfand unsere seltsame Ansammlung ungeschriebener Regeln und Überzeugungen als ein mehr oder weniger zusammenhängendes organisches Ganzes. Für mich waren es die natürlichen Sitten unseres Stamms, des dreizehnten Stamms, dem ich durch Geburt angehörte.

Des Stamms der nichtjüdischen Juden.

Die Gesetze unseres Stamms widersprachen sich mitunter scheinbar.

Die Einstellung zum menschlichen Körper beispielsweise war schlichtweg ambivalent. Der Körper wurde in erster Linie als unvermeidliches Vehikel für den kostbaren menschlichen Geist betrachtet. Darum erwartete man von uns, dass wir ihn sorgsam pflegten, auf ähnliche Weise, wie man einen Mittelklassewagen, den man für die Arbeit braucht, technisch instand hält.

Weil das Monopol auf Schönheit bereits an Laura vergeben war, galt ein ›gepflegtes Äußeres‹ als Credo, was bedeutete, dass männliche wie weibliche Familienmitglieder möglichst keine Gesichtsbehaarung aufweisen durften. Meine Großmutter suchte zudem mehrmals die Woche in aller Frühe den Friseursalon an der Ecke auf, um sich für einen Gulden ihr langes silbergraues Haar kunstvoll hochstecken zu lassen.

Die rein funktionale Sicht des menschlichen Körpers kam auch in einer ganzen Reihe Metaphern für Beschwerden und Unpässlichkeiten zum Ausdruck. ›Streik im Durchlaufbereich‹ stand für Verstopfung, Schmerz war eine ›stoffliche Prüfung‹, und wer aus irgendeinem Grund Probleme mit dem Gehen hatte, dessen ›Fahrgestell‹ war defekt. Bei Migräne, der geradezu genialen Form des Kopfschmerzes, unter der sowohl Mahler als auch Nietzsche gelitten hatten, war das nicht so: Migräne hieß bei uns einfach Migräne.

Gutes Essen wurde hoch geschätzt, insbesondere, wenn damit Erinnerungen an das geliebte Wien verbunden waren. So ließ meine Großmutter, die grundsätzlich alles selbst kochte und backte, einmal im Jahr zu Weihnukka – unser kombiniertes Kunstwort für Weihnachten und Chanukka – eine original Wiener Sachertorte einfliegen, die in makellosem Zustand in einer hellen Holzkiste mit dem Emblem des Hotels Sacher per Kurier an die Haustür geliefert wurde.

Für uns war diese Torte weit mehr als ein unmäßig teurer Schokoladenkuchen, und Essen im Allgemeinen war weit mehr als Nahrungsaufnahme. Essen nährte auch die Tradition, und indem wir diese Tradition hochhielten, erwiesen wir den toten Familienangehörigen Ehre. Mit jedem Bissen Salonbeuschel nahmen wir unsere ursprüngliche Kultur und Identität zu uns – um nicht zu sagen, alles noch vorhandene Jüdischsein. Die Mohntaschen, der gefilte Fisch, die gehackte Leber und die Palatschinken, die meine Großmutter zubereitete, stellten, gemeinsam genossen, unsere einzigen schamlos jüdischen Momente dar, auf die kein Hintergedanke an Ablehnung oder Ausgrenzung einen Schatten warf.

Die Wiener Sachertorte war aber die einzige Extravaganz, die wir uns gönnten. Abgesehen davon, dass prinzipiell auf die Qualität der Lebensmittel geachtet wurde, pflegte unsere Familie einen eher einfachen Lebensstil. Reichtümer anzusammeln galt als unanständig und uninteressant, und das Geld, das man hatte, floss in Musik, Theater, Kunst, Literatur und Wohltätigkeit. Und in Steuern, hätte mein Großvater an dieser Stelle gesagt, denn aus Dankbarkeit gegenüber dem Land, das seine Familie nach dem Krieg so gastfreundlich aufgenommen hatte, rief er alljährlich im Mai beim Finanzamt an, um sich persönlich zu vergewissern, dass er seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen war.

Meine Großmutter lebte die Tugend der Uneigennützigkeit auf ganz eigene Weise vor. Bekam sie etwas geschenkt, das ihr zu wertvoll vorkam, und das war eigentlich immer der Fall, nahm sie es unter Protest entgegen und rief entrüstet in Richtung Zimmerdecke »Das ist gegen die Abmachunk!«, wobei sie in ihrem wienerisch gefärbten Zungenschlag das ›k‹ wütend dem Ewigen entgegenspuckte, als hätte Gott die Vereinbarung gebrochen, dass ihr, Trude Rosenbaum, geborene Fischl, keinerlei Geschenke zustanden.

Wie bei jedem Stamm gab es auch in unserer Familie nicht nur Regeln, sondern auch Konventionen.

Insbesondere zu warmen Mahlzeiten gehörten feste Rituale. Den Auftakt bildete der Moment, in dem meine Großmutter aus der Küche kam, Gesicht und Arme verzweifelt erhoben, als wäre der Allerhöchste persönlich für das Gelingen des Hauptgerichts verantwortlich, und dabei jammerte: »Alles ist missraten!«

Sobald die Familienmitglieder herbeigeeilt waren, Trost gespendet und danach am ausgezogenen Tisch Platz genommen hatten, griff meine Großmutter zum Silberschöpflöffel und tat allen auf.

Das Tischgespräch wurde musikalisch umrahmt vom unablässigen Gewinsel und Gebettel der sagenhaft verwöhnten Haustiere: Wiener, einem launischen übergewichtigen Dackel, und Gustav, einem bis ins Mark verdorbenen Kater.

Nach dem Essen war gemeinsames Musikhören angesagt. Mozart, Bach und Beethoven, aber auch Fauré, Brahms, Bruch und natürlich Mahler. Schweigend und mit andächtig geschlossenen Augen gaben sich die Erwachsenen dankbar dem hin, was die genialen Geister und virtuosen Musiker hervorgebracht hatten.

Wir Kinder hatten ebenfalls zu lauschen und ruhig dazusitzen. Letzteres war für mich jedes Mal eine harte Prüfung. Ich war glücklicherweise in der Lage, mich gedanklich an andere Orte und in andere Zeiten zu versetzen, körperlich aber war ich zum gnadenlosen Stillsitzen auf einem harten Stuhl verurteilt. Und das konnte ich einfach nicht – allen Ermahnungen und jeglichem Augenrollen der Erwachsenen zum Trotz.

Vor allem Großvater störte mein Bewegungsdrang. »Das Kind ist wie Viktor«, bemerkte er ärgerlich, »der konnte auch keinen Moment ruhig sitzen!«

Großmutter verteidigte mich. »Felix, das hat doch nichts mit Viktor zu tun, Mahler selbst war bekanntlich die Unruhe in Person!«

»Bei ihm war das krankhaft«, wandte Großvater ein. »Er hat an Veitstanz gelitten.«

Aber auch ich litt an etwas. An etwas sehr Offensichtlichem, für den dreizehnten Stamm aber wohl höchst Bedrohlichem: an verminderter Leidenschaft für Musik.

Für die Rosenbaums hatte Musik fast schon religiösen Status. Anfänglich hatte dies vor allem als Fluchtmöglichkeit aus dem Judentum gedient, mit der Zeit aber immer mehr dem Entkommen aus der irdischen Wirklichkeit. Eine über Generationen hinweg gepflegte fanatische Musikbegeisterung hatte zu strengen Normen hinsichtlich künstlerischer Leistungen geführt und zu einem unstillbaren Verlangen danach, selbst Musik zu machen.

Meine Schwester Harmke war sich dieses Vermächtnisses stark bewusst – sie und ihr Cello waren unzertrennlich –, auf mich allerdings war, vielleicht aufgrund eines genetischen Defekts, wenig davon übergegangen.

»Ich habe eben mehr für Buchstaben übrig als für Töne!«, versuchte ich einmal verzweifelt, meine Vorliebe für Literatur statt Musik zu verteidigen.

Das brachte meine Mutter auf den Gedanken, meine Neigung zum Schriftlichen in den Dienst der Musik zu stellen. Sie kopierte Dutzende Partituren für mich, und mit den Notenblättern auf dem Schoß las ich fortan die Sinfonien Beethovens und Mahlers wie Romane.

Eine bestimmte Fertigkeit aber machte meinen Mangel an Musikalität ein wenig wett: Ich konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit ein lupenreines A singen.

Das wurde in unserer Familie nicht nur als ein Talent, sondern auch als erwähnenswert empfunden. »Das Mädchen hat das absolute Gehör«, sagte mein Großvater und fügte zufrieden hinzu: »Eine echte Rosenbaum.«

Wenn ich mein Kunststück vorführte, trug mir das viel Lob ein. Ich versuchte dann ängstlich zu verbergen, dass es sich in Wirklichkeit nicht um ein Verdienst handelte.

Denn ich sang das A nicht.

Das A sang in mir.

Ich liebte den Kammerton A, diesen einzigartigen Ausgangspunkt für alle anderen Töne, ähnlich einem Schlüssel zur Entzifferung eines Codes. Das A gab mir Orientierung, so wie Raimunda nur nach dem Stand der Sonne zu schauen brauchte, um zu wissen, wie spät es war. Es ging mir dabei nicht um das A als Ton. Sondern vielmehr um das Gefühl, das mich überkam, wenn das Chaos in einem Orchesterraum sich in diesem einen A ordnete. Gleiches empfand ich, wenn die Patience meiner Großmutter aufging, wenn eine Mozart-Sonate mit einem C begann und endete oder wenn in einem Märchen das Gute über das Böse siegte. Das A schenkte mir die Zuversicht, dass das Leben, auch wenn alles um mich herum aufs Gegenteil verwies, am Ende doch einen vorhersagbaren und verständlichen Lauf nehmen würde. Nach und nach aber sollte nicht nur das A in mir verstummen, sondern auch meine Illusionen schwanden, so wie das Publikum immer verhaltener applaudiert, wenn klar wird, dass keine Hoffnung auf eine Zugabe besteht.

Nachdem die Familie zur Inspiration den Werken der Meister auf Schallplatte gelauscht hatte, zogen alle sich zurück, um selbst Musik zu machen, jeder in ein anderes Zimmer des zugigen alten Herrenhauses meiner Großeltern. Um den Platz im Bad, dem einzigen warmen Raum, zu ergattern, stürmten mein Cousin, meine Cousine und meine Schwester mit Fagott, Geige und Cello die Treppe hinauf. Ihnen folgten gemächlich mein Vater und mein Onkel mit Querflöte und Klarinette, und meine Tante und meine Mutter erledigten indessen den Abwasch und sangen dazu das Briefduett aus Figaros Hochzeit.

Ich selbst war vom Musikmachen befreit. Zwar konnte ich Klavier spielen und hätte mich an den Dörsam-Flügel setzen können, der im Wohnzimmer auf einem abgetretenen Kokosteppich stand, aber ich kam mit seinen schwergängigen Pedalen und gebrochenen Tasten nicht zurecht. Meine Großmutter dagegen schaffte es trotz ihrer rheumageplagten Handgelenke, ihm die herrlichsten Töne zu entlocken.

Das große braune Instrument strahlte dieselbe Wehmut aus wie die übrige Einrichtung. Nach ihrer Ankunft in Belgien im Jahr 1939 hatten meine Großeltern in aller Eile bei örtlichen Trödlern einige Möbelstücke erstanden, und dieses wunderliche Sammelsurium bildete fortan das Dekor für ihre Reliquien aus der glanzvollen Vergangenheit: eine gerahmte Federzeichnung von Schloss Graslbrunn, Ölporträts von David und Sascha Rosenbaum, eine von Karl Weidler gebaute Geige in einem Holzkasten mit Ledergriff, diverse Judaika aus Silber und zwei gnadenlos kitschige rote Kristallvasen.

Wie kommt man, in Lebensgefahr schwebend und gezwungen, die Heimat fluchtartig zu verlassen, auf die Idee, zwei so hässliche Vasen mitzunehmen? Das hatte ich mich schon als Kind gefragt. Später, viel später, als ES das Leben meiner Mutter nicht mehr so stark beherrschte und ich mich danach zu fragen traute, lachte sie wahrhaftig und sagte: »Wahrscheinlich, weil sie in den Koffer gepasst haben.«

Während die staubige Stille im Haus der Kakofonie einer Musikschule wich, machten meine Großeltern sich mit Hingabe an ihre jeweilige Arbeit: mein Großvater ans Vollenden der Zehnten Sinfonie und meine Großmutter an eine Literaturübersetzung aus dem Französischen ins Deutsche.

Galt es aber, ein Problem zu lösen, dann holte meine Großmutter mit den Worten »Ich muss mal grübeln« den Satz abgegriffener Spielkarten von 1935 aus einer Schublade ihres Sekretärs und setzte sich an das gesprungene Biedermeiertischchen. Sie schob das vergilbte Tischtuch beiseite und reduzierte die Komplexität des Lebens auf sieben übersichtliche Kartenreihen.

Man merkte deutlich, dass sie das Dilemma, das sie beschäftigte, von allen Seiten betrachtete, denn beim Kartenlegen schnaufte und seufzte sie, dass es eine wahre Lust war – auch wenn sich die Partie, wie mir auffiel, keineswegs schwierig gestaltete. Ab und zu wagte ich es, ihr einen kleinen Tipp zu geben, den sie zerstreut zur Kenntnis nahm.

In solchen Augenblicken, wenn ich neben ihr kauerte und zusah, wie sie Struktur in ihr Spiel brachte, fasste ich wieder leise Hoffnung, dass auch das Leben selbst einer bestimmten Logik folgte.

Wenn die Partie zu Ende war und Großmutter aus ihrer Problemanalyse erwachte, setzte sie ihre Lesebrille ab und lächelte mich an, offenbar freudig überrascht, dass ich da war. Ich genoss es unendlich, wenn sie mich so anschaute. Nur wenige Menschen hatten einen so zutiefst liebevollen Blick wie meine Großmutter mit ihren strahlenden grauen Augen.

»Komm, Großmutter«, sagte ich dann schmeichelnd und zog sie zum Sofa im Nebenzimmer, um mich dort wie ein kleines Tier an sie zu schmiegen. »Erzähl mir von Wien.«

Mit einem Seufzer begann sie: »Ach, Kind … Wien … Gott hatte es eilig, weil er in sieben Tagen die Welt erschaffen musste, aber für Wien hat er sich Zeit genommen.«

Ich bekam nie genug von ihren Spaziergängen im Prater an sonnigen Sommertagen, von dem Gebimmel der Trambahnen und den ratternden Rädern der Fiaker auf dem Pflaster. Ich roch die koscheren Räucherwürste von der Fleischfabrik Ehrlich, den Apfelstrudel von Demel und die gerösteten Maronen, die auf dem Stephansplatz feilgeboten wurden. Ich erfreute mich an den literarischen Kostbarkeiten der Buchhandlung Lechner am Graben, betastete die Seidenstrümpfe von Vidor in der Tegetthoffstraße und nippte am Salbeitee aus der Küche von Omi Ida, ihrer Mutter.

»Warum bist du eigentlich nie mehr nach Wien zurückgegangen, Großmutter?«, fragte ich einmal.

Sie wandte das Gesicht ab. »Das konnte ich nicht. Ich hatte Angst.«

»Aber als der Krieg vorbei war, hättest du doch vor Wien keine Angst mehr haben müssen.«

»Ich hatte nicht vor Wien Angst, sondern vor den Wienern.«

Nach dieser Erklärung war sie aufgestanden und in die Küche gegangen, um Gustav zu füttern.

Danach mied ich alle nostalgischen Themen, von denen ich vermutete, sie könnten sie traurig stimmen. Unverfänglich waren auf jeden Fall ihre Eltern Ida und Mosche, von ihnen sprach sie oft und gern. »Stell dir vor, Schatz, die beiden haben Brahms noch auf der Straße gegrüßt! Über unserem Lebensmittelladen hatten wir eine kleine, aber gemütliche Wohnung, das Klosett war allerdings auf dem Flur, wir mussten es mit den Nachbarn teilen. Und zum Baden sind wir ins Tröpferlbad in der Vereinsgasse gegangen.« Sie schmunzelte. »Das war auch bitter nötig, mein Vater hat nämlich aus Furcht vor Krankheitskeimen Knoblauchzehen unter der Kleidung getragen. Wenn er am Freitagnachmittag den Laden zusperrte und sich auf den Weg zur Synagoge in der Seitenstettengasse machte, half ich meiner Mutter beim Zubereiten der Schabbatmahlzeiten. Meine Eltern waren furchtbar fromm, Vater hat der Schul jeden Monat Öl für das ewige Licht geschenkt, und Mutter ist oft mit der Trambahn zum Zentralfriedhof gefahren und hat Bittzettel zwischen die Steine ihrer persönlichen Klagemauer gesteckt: beim Grabmal von Rabbiner Hirsch.«

Obwohl noch ein Kind, war mir der Standesunterschied zwischen meinen Großeltern bewusst. Während Großmutters Vater an brütend heißen Sommertagen mit Pferd und Wagen zum Großhändler fuhr und dort Siebzig-Kilo-Säcke Mehl und Zucker auflud, weilte die Familie meines Großvaters auf ihrem Schlösschen außerhalb der Stadt. Wie kam es, dass eine Krämertochter, anders als in Grimms Märchen, den Spross einer vornehmen Familie geheiratet hatte?

»Wie hast du Großvater eigentlich kennengelernt?«, fragte ich einmal.

»Das war bei der Jugendorganisation der Sozialisten«, antwortete meine Großmutter. »Aber da ging es gar nicht so sehr um den Sozialismus.«

Was Sozialismus war, wusste ich nicht, aber das Wort ›Jugendorganisation‹ hatte mein Vater einmal im Zusammenhang mit Hitler gebraucht, darum hütete ich mich, weitere Fragen zu stellen, die womöglich an das H-Wort denken ließen.

Um ihre Geschichten zu illustrieren, kramte meine Großmutter manchmal alte, im Atelier Pokorny aufgenommene Fotos aus ihrem Sekretär.

Einmal reichte sie mir einen Stapel kartonierte Fotos von Menschen, die ich allesamt nicht kannte, da fiel ein kleines Farbbild heraus, das ich noch heute besitze. Darauf ist ein Paar zu sehen, das bei Sonnenschein eine Ladenstraße entlanggeht und charmant in die Kamera lacht – sie in einem bildschönen bordeauxroten Kleid, er im leichten Sommeranzug.

Großmutter hob das Foto auf. »Ach, damals waren Felix und ich in Salzburg.«

Die Erkenntnis, dass meine Großeltern früher ein Leben in Farbe geführt hatten, traf mich unerwartet. Meine visuelle Wahrnehmung der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war von Schwarz-Weiß-Bildern in Geschichtsbüchern und sepiafarbenen Porträts toter Familienangehöriger geprägt. Sie gaben eine farblos gefirnisste Scheinwirklichkeit wieder, eine abstrakte Wirklichkeit zumindest – die reale Welt ist nun einmal farbig.

Verblüfft starrte ich das Farbfoto meiner damals noch jungen Großeltern an, die durch Salzburg flanierten, und musste ernüchtert meinen Denkfehler feststellen: Es gab kein Schwarz-Weiß-Zeitalter. Das Leben von Laura, Otto, Tante Gustl und Anton war farbig gewesen, auch wenn ich das nicht sehen konnte. Ihr Leben war real gewesen, und damit war es auch ihr Tod. Es gab keine Märchen und keine ikonischen Heiligen. Nur Tatsachen und Menschen. Echte Menschen.