14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Cátedra

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Feminismos

- Sprache: Spanisch

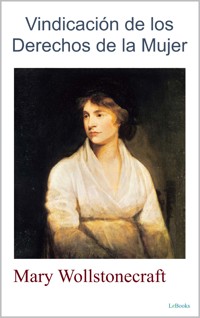

Mary Wollstonecraft, como mujer y como intelectual, encarnó en su vida y en su obra, de la manera más extraordinaria, las grandes corrientes de pensamiento y de tensión (públicas y privadas) de su época y de su país. Puritanismo y radicalismo, racionalismo ilustrado y subjetividad romántica (razón y pasión, en suma) se combatieron, y se animaron entre sí, en la escasa obra y en la decididamente corta vida de una mujer que, "en el nombre de la razón, o incluso del sentido común", se dedicó a contradecir sistemáticamente todas y cada una de las opiniones y de las costumbres de su época, incluidas las suyas propias. En las sociedades occidentales, la situación de las mujeres ha cambiado drásticamente desde el siglo XVIII. Se puede decir que todas las grandes peticiones de Mary Wollstonecraft se han ido conquistando una por una.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mary Wollstonecraft

Vindicación de los Derechos de la Mujer

Edición de Isabel Burdiel

Traducción de Carmen Martínez Gimeno

Índice

INTRODUCCIÓN

BIBLIOGRAFÍA

VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

INTRODUCCIÓN DE LA AUTORA

A M. TALLEYRAND-PÉRIGOD, ANTIGUO OBISPO DE AUTUN

NOTA

CAPÍTULO PRIMERO. Consideración sobre los derechos y deberes que afectan al género humano

CAPÍTULO II. Discusión sobre la opinión prevaleciente de un carácter sexual

CAPÍTULO III. Continúa el mismo tema

CAPÍTULO IV. Observaciones sobre el estado de degradación al que se encuentra reducida la mujer por causas diversas

CAPÍTULO V. Censuras a algunos de los escritores que han hecho de las mujeres un objeto de piedad cercano al desprecio

CAPÍTULO VI. Efecto que produce sobre el carácter una asociación de ideas prematura

CAPÍTULO VII. La modestia considerada en toda su amplitud y no como una virtud de carácter sexual

CAPÍTULO VIII. Socavamiento de la moral mediante nociones sexuales sobre la importancia de una buena reputación

CAPÍTULO IX. De los efectos perniciosos que surgen de las distinciones innaturales establecidas en la sociedad

CAPÍTULO X. El afecto paternal

CAPÍTULO XI. El deber hacia los padres

CAPÍTULO XII. Sobre la educación nacional

CAPÍTULO XIII. Algunos ejemplos de la necedad que genera la ignorancia de las mujeres, con reflexiones concluyentes sobre el perfeccionamiento moral que podría esperarse que produjera de modo natural una revolución en los modales de las mujeres

CRÉDITOS

Introducción

—¿Cómo puedo ser odiosa, Edward, si te quiero tanto, si soy tu mujer, la madre de tus hijos, la dueña de tu corazón?

—Y además, estúpida.

—Por favor, Edward, perdóname [...].

—Y ya no eres bonita, ya no, ya no eres bonita.

F. SHERWOOD, Vindicación.

En una tarde lluviosa de finales de octubre de 1795, una mujer de treinta y seis años se arrojó a las aguas del Támesis con el propósito, a todas luces obvio (dado su atuendo, la hora del día, la climatología y las costumbres de la época), de suicidarse.

El motivo —declarado por ella misma antes y después de aquel suceso— era la patente desafección de su amante, el aventurero y hombre de negocios americano Gilbert Imlay, con quien había tenido una hija ilegítima que contaba por entonces poco más de un año de edad.

De hecho, y para que no cupiesen dudas, la mujer había enviado un mensaje a Imlay en el que le comunicaba sus propósitos suicidas y le anunciaba la posibilidad de ulteriores visitas fantasmales que, para su mayor tormento y remordimiento, se producirían muy probablemente «en mitad de tus negocios y de tu placer sensual».

Poco después de escribir tan alarmante carta, los escasos transeúntes de aquella tarde lluviosa debieron verla caminar, agitada y sola, en una actitud de lo más impropia en una dama; algo que en todo caso había dejado ya de ser, si es que alguna vez lo había sido.

Con premeditación y creciente nocturnidad, la cuestionable señora descartó para sus propósitos el puente de Battersea que, según relató luego a su futuro marido, le pareció «demasiado público». Alquiló, pues, un bote y remó ella misma río arriba hasta desembarcar en Putney; un lugar que reunía mejores condiciones para arrojarse al Támesis «desde el sitio en que haya menos posibilidad de que me arrebaten de los brazos de la muerte que busco».

Con todo, aquel largo y extemporáneo recorrido bajo la lluvia no acabó al desembarcar. Por el contrario, la mujer se dedicó a pasear arriba y abajo del puente de Putney durante una media hora larga sin que llegase a «encontrar a un solo ser humano». Sería fácil explicar aquel febril caminar como un producto a medio camino entre la indecisión y la esperanza de que, contra todo indicio acumulado acerca de la atención y la perspicacia de su amante, este hubiese adivinado el apartado lugar finalmente elegido y corriese a salvarla de «los brazos de la muerte».

Aquella caminata, en apariencia errática o dilatoria, respondía, sin embargo, a un propósito firme y calculado. Como después revelaría la propia protagonista de los hechos, su deambular arriba y abajo de Putney Bridge no tenía como objeto la espera sino la urgencia. Esta consistía en empapar, lo más posible y cuanto antes, sus ropas de mujer de finales del siglo XVIII, que, como es sabido, eran muchas y muy pesadas si las comparamos con las más bien ligeras que, incluso en Londres y en octubre, llevamos las mujeres de nuestro siglo. De este modo, la «muerte por agua» planeada lo sería en un doble y consecutivo sentido. Convenientemente empapadas, sus pesadas ropas de mujer le proporcionarían el lastre «natural y perfecto» para una rápida inmersión en las turbias aguas del Támesis impidiendo así que tuviese más sufrimientos de los estrictamente necesarios.

Aquella mujer, además de otras extravagancias como las ya descritas, era la autora de dos obras famosas, aunque no unánimemente apreciadas: Vindicación de los Derechos del Hombre y Vindicación de los Derechos de la Mujer, escritas ambas, según ella misma declaró, «en el nombre de la razón, e incluso del sentido común». En la oscuridad de aquella tarde de octubre no pretendía, pues, otra cosa que aplicar aquel mismo lema, forjado quizás en horas o en días más luminosos, a la ejecución de un acto que, aún hoy (y sobre todo hoy, si el motivo es un desengaño amoroso), suele considerarse poco razonable y de escaso sentido común.

No debía de llover bastante, o no había caminado aún lo suficiente, o aquellos ropajes de mujer de finales del XVIII eran más impermeables de lo que ella había imaginado. El caso es que fueron esos mismos vestidos los que una vez en el agua, y contra todas sus expectativas y cálculos, impidieron que se hundiese con la rapidez deseada. De hecho, y aun tragando mucha agua y sufriendo («indeciblemente», como luego relató), fue su ropa la que la ayudó a flotar el tiempo suficiente como para que unos pescadores la rescatasen todavía con vida, aunque ya muy atragantada y al borde del desmayo.

Un año y medio más tarde aquella misma mujer contraía matrimonio, no con el padre de su hija ilegítima, sino con otro hombre que «cumplió mejor sus obligaciones» y que, al dejarla de nuevo embarazada, se casó con ella y parece ser que la hizo razonablemente feliz durante los escasos meses que duró su matrimonio. Fue ese mismo marido tardío —el filósofo radical William Godwin, famoso, a su vez, por otro libro extravagante titulado Investigación acerca de la Justicia Política— el que relató luego, como alivio de su duelo y en honor del apasionado carácter y poco convencional vida de su esposa, todo lo que hemos contado hasta aquí, y aun algo más. Relató, con minuciosidad, las tristes vicisitudes de los días posteriores al parto de una nueva hija —esta vez legítima— que concluyeron con la muerte de la recién casada de un mal llamado fiebres puerperales. Un mal que era, casi invariablemente, producto de la escasa atención médica de entonces al oficio más viejo del mundo por lo que a las mujeres se refiere y que consiste, como es sabido, en dar a luz. Fue un caso común, situado entre los primeros por lo que respecta a los índices de mortalidad femenina del siglo XVIII: una placenta mal expulsada y a duras penas extraída por un médico que —siguiendo las costumbres en uso— no consideraba necesario, ni de sentido común, lavarse las manos previamente1.

Como dijo poco después un clérigo, que era reaccionario y poeta: «Sufrió una muerte que marcó profundamente la diferencia de los sexos, evidenciando la suerte de las mujeres, y las enfermedades a las que son particularmente susceptibles»2.

Resulta inquietante y tranquilizador a un tiempo recordar que la protagonista de toda esta femenina, sentimental y dickensiana historia había dedicado buena parte de sus escasos treinta y ocho años de vida a estudiar, evidenciar y criticar la suerte de las mujeres de su época (empezando, claro está, por la propia) y a preguntarse por la causa de las enfermedades (no solo, ni principalmente físicas) a las que estas eran «particularmente susceptibles».

Fue también la mujer que, poco antes de morir, dio a luz a quien años más tarde figuraría por sí misma en los altares de la gloria literaria y del escándalo bajo el nombre de Mary Shelley: la creadora de una de las figuras más perdurables de la mitología contemporánea, Frankenstein, y esposa (legítima) de un poeta romántico que dedicó buena parte de su vida pública y privada a defender las ideas de William Godwin y Mary Wollstonecraft3.

Unas ideas, sin embargo, que —excepto por lo que respecta a algunos círculos radicales— el siglo XIX logró sepultar bajo el peso del escándalo, el ridículo o el olvido. La propia Mary Shelley, que empeñó casi toda su vida adulta en huir del escándalo y lograr el olvido, cuando hubo de enfrentarse a la educación de su único hijo superviviente, el futuro Sir Percy F. Shelley, lo hizo bajo la advocación de: «Oh Dios, enséñale a pensar como los demás»4.

Parece ser que los ruegos de aquella madre fueron atendidos por Dios y cultivados por el segundo Percy Shelley sin demasiado esfuerzo. Como recompensa, este disfrutó de una feliz, serena y longeva vida victoriana que, además de permitirle expurgar o destruir los papeles más comprometedores de su madre y de su abuela, no produjo nada especialmente reseñable por lo que a una buena historia se refiere. A diferencia de su abuela y de su literario y monstruoso hermano, Sir Percy Shelley debió de dejar este mundo, como diría Voltaire, tan estúpido y mezquino como lo había encontrado al nacer5.

La protagonista de nuestra historia, en cambio, abuela involuntaria tanto de Percy F. Shelley como de Frankenstein, negándose a pensar como los demás (o incapaz de hacerlo), consiguió dejar este mundo algo menos estúpido que cuando llegó a él. Consiguió también (lo que sin duda la habría consolado) que los hechos hasta aquí narrados hayan merecido serlo escapando al anonimato al que, estos y otros muchos similares, hubieran quedado condenados sin haber sido evitados.

El que la suicida frustrada del puente de Putney y la mujer que iba a morir un año y medio más tarde de la mucho más respetable muerte por «sobreparto» fuesen una y la misma persona que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la primera respuesta publicada a las Reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke es lo que convierte aquellos sucesos en una historia. La historia de un desafío vital e intelectual respecto a «la suerte de las mujeres y las enfermedades a las que son particularmente susceptibles» cuyos ecos todavía resuenan a finales del siglo XX —a pesar de nuestra mayor ligereza de ropas y de los indudables avances de la obstetricia.

1 R. Wardle (ed.), Collected Letters of Mary Wollstonecraft, Ithaca, Cornell University Press, 1979, carta 197, págs. 316-317. Utilizo para su versión castellana la traducción de Miguel A. López en la biografía de C. Tomalin, Vida y Muerte de Mary Wollstonecraft, Barcelona, Montesinos, 1993, págs. 229-230. G. Godwin, Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman, Londres, J. Johnson, 1798, págs. 132-135.

Existe una edición castellana de la obra más conocida de Godwin, Investigación acerca de la Justicia Política, Madrid, Júcar, 1985.

2 R. Polwhele se unió, con su obra The Unsex’d Females (1798), a la condena póstuma de M. Wollstonecraft como una mujer «presa de sus pasiones» cuya muerte fue el castigo merecido que la providencia reservaba a aquellas que querían desembarazarse de las condiciones naturales de su sexo. Véase, entre otros, G. Kelly (ed.), Mary and The Wrongs of Woman, Oxford, Oxford University Press, 1980, pág. VII.

3 A. K. Mellor, Mary Shelley. Her Life, Her Fiction, Her Monsters, Londres, Routledge, 1989; W. St. Clair, The Godwins and the Shelleys: The Biography of a Family, Nueva York, Norton, 1989. Véanse también para la evolución literaria de M. Shelley: M. Poovey, The Proper Lady and the Woman Writer. Ideology as Style in the Works of Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, and Jane Austen, Chicago, Chicago University Press, 1984, págs. 114-172, y M. Alexander, Women in Romanticism: Mary Wollstonecraft, Dorothy Wordsworth and Mary Shelley, Londres, MacMillan, 1989.

4 Cit. en C. Tomalin, Vida y Muerte..., op. cit., pág. 30.

5 W. St. Clair, The Godwins and the Shelleys..., op. cit., págs. 489-495.

I

¿Quién era yo? ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino?

M. SHELLEY, Frankenstein.

Sin tener una gran opinión de los hombres ni del matrimonio, casarse había sido siempre su objetivo; era la única colocación honrosa para una joven bien educada pero de escasa fortuna y, aun siendo un medio incierto de lograr la felicidad, era sin duda la más grata protección contra la pobreza.

JANE AUSTEN, Orgullo y Prejuicio.

Nuestras vidas nos enseñan lo que somos.

SALMAN RUSHDIE.

En la determinación de toda experiencia individual o colectiva es tan importante lo que se da como lo que no se da, lo que se es como lo que se pudo haber sido. Los horizontes perdidos y los personajes abandonados que pueblan el pasado son tan significativos —para la biografía individual y para la historia colectiva— como aquellos que, al final, la historia o la muerte parecen dejar definitivamente fijados.

Fronterizas ambas por definición y por vocación, la vida y la época de Mary Wollstonecraft estuvieron especialmente pobladas de horizontes y personajes entrevistos o imaginados que se resisten a cualquier intento de fijarlos en una narrativa unívoca y unidireccional que lime sus múltiples facetas y sus múltiples aristas.

Desde una postura que, en su pretendido carácter de alabanza, contiene siempre un anacronismo implícito, la vida y la obra de Mary Wollstonecraft suelen ser enfáticamente definidas como «adelantadas a su época». Como tales, se las encuentra en alguna nota a pie de página de la historia más convencional y como tales fueron en su momento incorporadas, con todos los honores, a la ya larga tradición que el feminismo moderno ha ido construyendo sobre sí mismo. Sin embargo, es precisamente el carácter crecientemente crítico de este último el que requiere la plena restitución de la vida y la obra de Mary Wollstonecraft al tiempo y al lugar en que se desarrollaron.

Parafraseando una expresión ya famosa de un compatriota y póstumo admirador suyo, Mary Wollstonecraft estuvo presente en su propia formación y lo estuvo en su propio nombre; es decir, en el ensayo y la experimentación de los varios personajes que los horizontes de su época y las circunstancias de su vida le fueron permitiendo (o no) representar y ensayar, descartar o alterar6.

Mary Wollstonecraft empezó su vida y la acabó repitiéndose las monstruosas preguntas que su hija Mary Shelley pondría luego en boca del «sueño de la razón» de Victor Frankenstein cuando este se descubrió a sí mismo como único y monstruoso, definida su identidad a través del terror y el rechazo que su mera apariencia suscitaba en los demás: ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino?7.

En una época agitada por los efectos de la primera Revolución Industrial y por la crisis de la sociedad patriarcal inglesa, en un momento en que la Revolución Francesa representaba, práctica y simbólicamente, la posibilidad de un cambio social radical, la posición de las mujeres se había convertido en un nudo ideológico clave en la conformación de la nueva sociedad burguesa; en un terreno contestado en torno al cual convergían las grandes contradicciones y paradojas de la ideología ilustrada.

Por una parte, el ideario liberal e ilustrado —por su mismo carácter abstracto— abría una puerta, que no podría ya cerrarse, respecto a la igualdad entre los sexos y su necesario correlato social y político en materia de deberes y derechos. La tradicional exclusión de la gran mayoría de las mujeres de la vida pública resultaba mucho más evidente y cuestionable a partir de los desarrollos de una teoría política, y de toda una cosmovisión filosófica, que colocaba en el centro de su reflexión al individuo, formalmente igual y libre de las redes de jerarquía y dependencia del Antiguo Régimen.

Por otra parte, sin embargo, la separación de las esferas pública y privada, central a la misma conformación ideológica del complejo mundo de la Ilustración y del primer liberalismo, fue establecida desde el principio sobre líneas de profunda connotación genérica que definían (prioritariamente) la identidad social masculina a través de «lo público» y la femenina a través de «lo privado»8.

A un nivel cultural más profundo que su teoría política o económica, el liberalismo incorporaba fronteras y clasificaciones respecto a la feminidad y la masculinidad que convertían en ahistórica, y por lo tanto en natural, la que Pierre Bourdieu ha denominado «la más arraigada de las ilusiones colectivas»: la de una diferencia sexual-genérica que comporta funciones y actuaciones sociales y emocionales diversas para los hombres y las mujeres9.

Desde este último punto de vista, la posibilidad abierta por el primer racionalismo ilustrado respecto a la igualdad entre los sexos derivó muy pronto hacia el «descubrimiento» de una específica «naturaleza» femenina ligada a lo privado y relacionada, de forma particular, con el mundo de los sentimientos y de la privacidad del «yo»; aquello que había que dejar (al menos en teoría) a salvo de lo público e, inevitablemente, al margen del ejercicio de la razón. Frente a lo público masculino —racional, contenido, objetivo y cognoscente— comenzó a redefinirse lo privado femenino —el lugar de los impulsos naturales, de lo emocional, de lo irracional, lo subjetivo y lo intuitivo.

Es necesario recordar, sin embargo, que aquella separación entre el reino (masculino) de la competencia individual —asentada, y justificada, sobre la amoralidad de las fuerzas del mercado— y el reino (femenino) de los afectos, de los sentimientos y de la moralidad era al mismo tiempo una realidad y una mixtificación. De hecho, la contaminación entre lo público y lo privado fue consustancial al primer liberalismo al margen de sus planteamientos teóricos10.

Lo específico, y específicamente relevante para el tema que nos ocupa, no es tanto la realidad tajante de esa separación como el reforzamiento mutuo, en lo moral y en lo ideológico, de ambas esferas y las connotaciones genéricas de la separación entre ambas. La esfera pública (masculina) podía funcionar —en términos sociales y económicos, pero también emocionales y morales— en la medida en que se mantuviese y alimentase de una esfera privada (femenina) definida en términos antagónicos respecto al ejercicio de la razón y a la competencia individual sin trabas.

Esa esfera íntima, al menos en teoría, debía ser el mundo del amor, de los sentimientos, de los lazos de parentesco, de la amistad. Era el lugar del corazón: allí donde el hombre civilizado y autocontenido, público y racional, se convertía en el hombre sentimental. La crucial distinción entre «razón» y «corazón», o entre «razón» y «sentimiento», se convirtió así en la gran línea de tensión de este periodo. Una línea de (alta) tensión que, al tiempo que minaba y trascendía la escolástica división entre racionalismo ilustrado y subjetividad romántica, convertía el último tercio del siglo XVIII en un periodo clave de debate y de lucha sobre las definiciones de género con todas las paradojas y contradicciones que ello trajo consigo11.

Mary Wollstonecraft vivió, e intentó comprender el mundo y comprenderse a sí misma, no solo en el momento álgido, y potencialmente «liberador», de la crítica radical e ilustrada al viejo orden. Vivió también, y se tuvo que reconocer a sí misma, en pleno proceso de conformación ideológica de lo que Mary Poovey ha denominado «The Proper Lady»: la definición social de la mujer como epítome de los valores morales y privados; como el «ángel doméstico» que constituía la sublimación de una feminidad construida a través de la castidad, el sentimiento y la abnegación. Una feminidad que —en la era del canto al individualismo como supremo valor social— consistía precisamente, para las mujeres, en la disolución de sus individualidades en un genérico femenino marcado no solo por la privacidad y la subordinación al hombre público, sino por su supuesta capacidad de encarnación de los valores de la «naturaleza». En cierto sentido, como dijo C. Brontë, «el hombre hace; la mujer es».

Buena parte de la enorme atracción que aún hoy ejerce la vida y la obra de Mary Wollstonecraft reside, precisamente, en la impertinencia con que intentó trascender ese tipo de distinciones y en su negativa vital, e intelectual, a quedar encerrada en la dorada jaula de un ser que le negaba el hacer. Quizás por eso el muy conservador H. Walpole —a quien su correspondencia con Madame12 du Deffan no debía de haber preparado para ese tipo de impertinencias— no pudo por menos de expresar su horror ante aquella monstruosa incursión en el buen sentido común y tendió a animalizar la figura de Mary Wollstonecraft calificándola de «hiena con enaguas»13.

Vestida como fuese, Mary Wollstonecraft recorrió a lo largo de su vida y de su obra —en ocasiones dolorosamente— el camino espinoso del desenmascaramiento de las paradojas de la ideología liberal (y del ideal puritano de la mujer y del matrimonio) que, al tiempo que le proporcionaban los argumentos para su reconocimiento como individuo racional, libre y éticamente formado, la confinaban al idealizado (y subordinado) papel de una Sofía roussoniana (pero no de una Werther femenina) para la cual no existen (o no deberían existir) más razones que las de un templado corazón, aquellas de las que la razón y la pasión, convenientemente, se desentienden.

Aquel proceso de desenmascaramiento no podía ser, sin embargo (y de ahí su dolorosa e íntima connotación), un mero proceso de proyección externa de la crítica de la razón sino que, desde muy pronto, se reveló como un proceso de autodesenmascaramiento: de descubrimiento de que los progresos de su razón crítica, y del lenguaje que esta utilizaba, estaban impregnados, cuando no sometidos, a los mismos valores que aquella pretendía poner en cuestión. En este sentido, y con resultados variables, Mary Wollstonecraft no solo se enfrentó al mundo que la rodeaba buscando cambiarlo sino que hubo de enfrentarse a sí misma en la medida en que buena parte de su trayectoria —en lo intelectual y en lo personal—, por muy rupturista que llegase a ser (y, sin duda, lo fue), derivaba y estaba condicionada por los mismos valores implícitos en la cultura (en sentido amplio) a la que intentó primero resistirse, y luego cambiar. Es desde esta óptica, mucho más compleja de analizar en todos sus matices, desde la que alcanzan plena relevancia las palabras de aquel predicador puritano, G. Godwin, cuando reconocía, convenientemente angustiado, que: «En mí mi propio ser a mi propio ser traiciona [...]. No puedo vivir con mi propio ser ni sin él»14.

Palabras que se hacen eco, a un tiempo, del problema general relativo a las exigencias de la cultura puritana y del problema particular de Mary Wollstonecraft que, como mujer y como intelectual, encarnó en su vida y en su obra, de la manera más extraordinaria, las grandes corrientes de pensamiento y de tensión (públicas y privadas) de su época y de su país. Puritanismo y radicalismo, racionalismo ilustrado y subjetividad romántica (razón y pasión, en suma) se combatieron, y se animaron entre sí, en la escasa obra y en la decididamente corta vida de una mujer que, «en el nombre de la razón, o incluso del sentido común», se dedicó a contradecir sistemáticamente todas y cada una de las opiniones y de las costumbres de su época, incluidas las suyas propias.

La vida de Mary Wollstonecraft, además de corta y arriesgada, estuvo llena de paradojas. No fue la menor el que su marido y primer biógrafo, William Godwin, al querer honrar la memoria de la que consideraba la mujer más extraordinaria de su tiempo, la convirtiese, en cambio, en materia de escándalo y oprobio públicos hasta unos extremos que aquella no había conocido, afortunadamente, en vida. Las Memoirs de Godwin —en cierto sentido su obra más legible y uno de los más tempranos ejemplos del arte de la biografía moderna— fueron escritas en los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Mary Wollstonecraft y aparecieron junto a una recopilación de sus trabajos inéditos que incluía, además, las cartas de amor a Gilbert Imlay15.

Con admiración y amor genuinos, William Godwin crucificó públicamente a su esposa con la minuciosidad intelectual que le caracterizaba y que debía de ir a la par con un muy escaso sentido de la realidad y de la oportunidad. Su inconveniente relato de la poco convencional vida de Mary Wollstonecraft, especialmente lo referido a sus tardíos amantes, su hija ilegítima y sus intentos de suicidio, produjo una auténtica conmoción incluso entre aquellos que habían leído con interés y respeto su obra. «Vergonzosas», «lascivas», «desagradables», «inoportunas» fueron las definiciones más utilizadas en un momento en que, por otra parte, la vida política e intelectual inglesa experimentaba un claro reflujo conservador. Antiguos radicales y entusiastas de la Revolución Francesa habían comenzado ya a mostrar su escepticismo y sus reservas ante los excesos revolucionarios. Las guerras contra Francia, la oleada patriótica y reaccionaria que las envolvió y la política represiva del gobierno respecto a los «jacobinos» ingleses hicieron el resto. El clima social, de cierta tolerancia y entusiasmo, en que se publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer ya no era, en absoluto, el mismo en que se publicaron las memorias de Godwin.

La vida de aquella «Werther femenina», que muchos de su círculo conocían en privado pero que no deseaban ver aireada en público, fue una auténtica bomba de efecto retardado (y póstumo) que los conservadores aprovecharon inmediatamente para desprestigiar, a un tiempo, al personaje en sí, sus ideas y al círculo radical del que estas habían surgido. A título de crudo ejemplo, valga el que proporciona la Anti-Jacobin Review, en cuyo índice las voces de «Mary Wollstonecraft» y «prostitución» se remitían recíprocamente16.

De hecho, de ser «una de las mujeres más famosas y admiradas de la Europa de su tiempo» y de haber visto en vida la reedición de sus obras más conocidas, el siglo XIX la convirtió primero en anatema y, muy pronto, en prácticamente una desconocida.

Más aún, cuando a finales del siglo XIX y principios del XX comenzó a formarse en Gran Bretaña el primer movimiento feminista en sentido estricto, y sus obras volvieron a merecer atención, los detalles más escabrosos de su vida fueron incómodamente explicados, o incluso silenciados, ante el temor de que afectasen a la respetabilidad de un movimiento que, en buena medida, estaba aún prisionero de los criterios de respetabilidad victoriana. Ha sido necesario esperar a los años setenta y ochenta de este siglo para que el carácter torrencial y apasionado de la vida de Mary Wollstonecraft volviese a ocupar el lugar que le corresponde en la reflexión crítica sobre su obra17.

Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 y murió el 10 de septiembre de 1797. Su vida coincidió, pues, con aquellas dos grandes revoluciones: la Revolución Industrial británica y la Revolución Francesa, que, en lo económico y en lo político, constituyeron la doble hoja que abrió definitivamente la puerta de la «modernidad» en Occidente.

La evolución de su entorno social y familiar representó, con considerable efectismo, las posibilidades, las aspiraciones y los avatares que podían sufrir los diversos representantes de la clase media británica en un periodo de expansión económica y movilidad social sin precedentes. Su abuelo, Edward Wollstonecraft, fue el prototipo del «self-made man» que los estudiantes de historia acostumbran a encontrar en los manuales al uso sobre la formación inicial de la burguesía empresarial británica. Tejedor (probablemente del ramo de la seda), llegó a principios del siglo XVIII al barrio artesanal londinense de Spitafields. A su muerte, era ya considerado un «fabricante respetable» y un «caballero» con una fortuna que le situaba en el tramo superior de la clase media.

El padre de Mary Wollstonecraft —educado inicialmente para continuar los negocios paternos— constituye, en cambio, un buen ejemplo de aquellos que cambiaron el capital familiar, amasado en el comercio y en la industria, por las posibilidades de prestigio social y de rentabilidad que ofrecía la nueva agricultura que alimentó la Revolución Industrial. Fue, también, un ejemplo de quienes fracasaron económica y socialmente en el intento.

Sin embargo, durante algún tiempo —años decisivos de su infancia y primera adolescencia— pareció posible que la vida de Mary Wollstonecraft llegase a ser un modelo más —anónimo, por supuesto— de los valores y del comportamiento asignados a la mujer dentro de la nueva clase media ascendente. Aquella posibilidad se quebró por la desastrosa gestión patrimonial de su padre que arrastró a toda la familia —con la privilegiada excepción del primogénito varón, que había recibido directamente parte de la herencia de su abuelo— hacia los estratos más humildes y precarios de la pequeña burguesía.

Desde los quince años, pues, Mary Wollstonecraft comenzó a hacer patente en su correspondencia una clara sensación de desarraigo social y una profunda ambivalencia respecto a los valores de la clase media en cuyos límites vivió toda su vida. Una precariedad social que se doblaba, en la esfera íntima familiar, por la también manifiesta incapacidad de los Wollstonecraft para ajustar su conducta al ideal puritano del matrimonio bien avenido, basado en la constancia, la fidelidad y la educación moral de los hijos18.

Las Memoirs de Godwin, y todas las que se han ido sucediendo, coinciden en describir una infancia y primera juventud poco envidiables por lo que a seguridad económica y emocional se refiere. Son conocidas, ampliamente difundidas e incluso noveladas las violencias físicas y verbales que Edward Wollstonecraft ejerció sobre su mujer y el resto de su familia durante aquellos años. Merece la pena recordar aquí que, en la época de que hablamos, aunque una esposa podía pedir protección legal contra un marido excesivamente violento, este tenía el derecho legalmente reconocido a golpear a su mujer. Cierto es que aquellos excesos estaban cada vez peor vistos, pero, aun así, prerrogativas masculinas tan extremas como la de encerrar a la propia esposa no fueron declaradas ilegales en Inglaterra hasta 189119.

El no por ficticio menos verosímil diálogo que encabeza esta introducción —y que Frances Sherwood pone en boca de los padres de Mary Wollstonecraft— no puede ser más expresivo, y amargamente irónico, respecto a las expectativas frustradas, la sumisión obligada —o voluntariamente ciega— que mujeres como la madre de Mary sufrieron y cultivaron a lo largo de sus vidas20.

Desde muy pronto, pues, el lado oscuro de la «dama decente» y del ideal del matrimonio puritano como comunión (jerárquicamente dispuesta) de dos espíritus dedicados al bien común se mostró con todo su rigor a quien, años más tarde, escribiría tanto y tan ardientemente sobre el matrimonio como prostitución legal.

En efecto, la ruina familiar —en su doble sentido moral y económico— colocaba a Mary Wollstonecraft en una situación que, dada la inexistencia de una dote suficiente, le impedía un matrimonio acorde con las aspiraciones alimentadas (consciente o inconscientemente) por una chica educada en y para la clase media con pretensiones. La herencia de su abuelo había pasado casi íntegra a su padre y a su hermano mayor. La ruina del primero convertía el matrimonio en una «protección contra la pobreza» que podía ser mucho menos grata de lo que suponía el personaje de Jane Austen citado más arriba. La experiencia de su madre y, posteriormente, la de su hermana Eliza así permitían suponerlo. En esas condiciones, no resulta tan sorprendente el contenido de las cartas adolescentes de Mary Wollstonecraft a Jane Arden en las que, con quince años, se ve ya a sí misma como «una vieja solterona» e insiste en su voluntad de no casarse jamás21.

Descartado el matrimonio, las posibilidades que ofrecía la sociedad de su época a alguien que, como ella, se encontraba situada en los márgenes de su clase eran reducidísimas: dama de compañía, maestra en alguna parroquia o institutriz. Acaso, también, la recluida y vergonzante vida de modista por cuenta ajena. Todos estos «oficios» probó Mary Wollstonecraft en el que a partir de entonces —por necesidad y por convicción— se convirtió en el motor principal de su vida: la independencia económica.

Decir que Mary Wollstonecraft, la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, fue (al menos en parte) el producto de una «dama decente» malograda por circunstancias ajenas a su voluntad no es una provocación, ni una explicación psicologista, en clave reaccionaria, de su revolucionaria y escandalosa vida. Es intentar explicar —a través de una peripecia individual singular— las condiciones posibles del despertar de una conciencia crítica respecto a un modelo social, económico y cultural de «ser-mujer» que se vivió desde dentro, en toda su dolorosa y agria faz oculta. Es intentar explicar, también, cómo el vacío creado por la pérdida de ese modelo se puede llenar de pasividad, de resentimiento o de acomodo. Las hermanas de Mary —tanto las literalmente suyas como las que podríamos llamar sus hermanas de destino, sus contemporáneas—, en mayor o menor grado, así lo hicieron. Aquel vacío se podía llenar también de un ardiente esfuerzo de crítica y de resistencia respecto al modelo mismo, hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que hizo Mary Wollstonecraft, para quien su vida y su obra fueron empeñadas, si se puede decir así, «en defensa propia».

En aquel empeño fue formándose una identidad particular, forjada a través de tempranas identificaciones y de tempranos rechazos; de esperanzas concebidas y frustradas que le hicieron descubrir, en primer lugar, que su única defensa posible era la de no querer ser lo que, en todo caso, las circunstancias de su vida le habían impedido ser. En segundo lugar, descubrió algo más, algo decisivo para que su experiencia individual pudiese llegar a ser objeto de reflexión e identificación colectivas: que su malogrado destino como «mujer decente» no era (solo) un avatar, casual aunque desgraciado, del azar, sino que era el producto y el cemento mismo de un entramado de valores, de costumbres y de sumisiones que estaban tan arraigados en la sociedad que la circundaba como en sí misma. Descubrió, en fin, cuán larga era la sombra de la «mujer decente», y a luchar contra ella, en público y en privado, dedicó su vida.

Entre 1778 y 1787, es decir, entre sus 19 y 28 años de edad, Mary Wollstonecraft fue, sucesivamente, dama de compañía, maestra en una escuela para señoritas establecida con sus hermanas y su gran amiga Frances Blood y, finalmente, institutriz de una familia aristocrática. Es decir, experimentó todos y cada uno de los sucesivos personajes que las reglas de la decencia de su época le tenían reservados.

Un experimento que, sin embargo, adoptó desde bien pronto un grado de rebeldía que no debía de ser precisamente común a otras mujeres en su situación. El famoso episodio de la fuga de su hermana Eliza de un matrimonio infeliz, planeada por Mary Wollstonecraft y llevada a cabo con una contundencia que algunas de sus biógrafas consideran excesiva, es un buen ejemplo de esa temprana rebeldía22.

Buena parte de la leyenda negra (y blanca) de Mary Wollstonecraft como la amazona de los derechos de la mujer empieza con esta rocambolesca historia. Más allá de la polémica al respecto, y como señala Emile Sunstein, el episodio es revelador de la naturaleza de la familia y de la indefensión legal de la mujer en aquellos momentos del siglo XVIII. Esta no solo carecía de entidad propia en lo jurídico y en lo económico una vez que contraía matrimonio sino que, según las leyes de la época, sus hijos «pertenecían al marido»; la posibilidad del divorcio era extremadamente difícil y costosa y, según los datos de A. Browne, todas las demandas de divorcio del siglo XVIII fueron presentadas por hombres. No es difícil imaginar el impacto que condiciones como estas podían tener en la actuación de mujeres que, como fue el caso de las hermanas Wollstonecraft, habían padecido directamente las miserias privadas del que incluso Jane Austen consideraba «un medio incierto de lograr la felicidad». En todo caso, como dice Claire Tomalin, el famoso «rapto de Eliza» fue el primer desafío directo de Mary Wollstonecraft —indudable maestra de operaciones de toda aquella historia— a las convenciones sociales establecidas23.

Aquel desafío, sin embargo, no se planteó exclusivamente en el ámbito personal. Poco a poco fue tomando cuerpo, también, como un desafío intelectual que trataba de dar forma, a través de la reflexión y de la palabra, a aquel cúmulo de experiencias. Lo característico de Mary Wollstonecraft —y lo que la convirtió en lo que llegó a ser— fue su capacidad e insistencia en pensarse a sí misma intentando trascenderse; es decir, buscando una explicación pública (social) a sus experiencias privadas.

Dos aventuras intelectuales (y vitales) fueron decisivas en la casi autodidacta formación de quien había recibido, incluso para las costumbres de la época, una educación formal especialmente precaria. La primera de ellas fue el contacto que mantuvo durante sus años como directora de la escuela de Newington Green (1783-1786) con el ya famoso círculo reformista creado en torno al pastor dissenter Richard Price, autor de un ensayo sobre la independencia de las colonias americanas (Observations on Civil Liberty, 1776) y autor, asimismo, algo más tarde, del sermón en favor de la Revolución Francesa que enfurecería a Burke y provocaría sus famosas Reflexiones.

Los disidentes, término que englobaba a todos los fieles protestantes no miembros de la Iglesia de Inglaterra, excluidos legalmente del acceso a cargos públicos y de las universidades, constituyeron sin duda uno de los focos más homogéneos y activos en torno a los que fue creándose el radicalismo político de la clase media de la Inglaterra de la época. El círculo que Wollstonecraft frecuentó en Newington Green pertenecía en su mayoría a la Iglesia Unitaria y cultivaba una tradición de «cristianismo racional» que insistía en el uso libre de la razón en la práctica religiosa y, en términos teológicos, negaba la divinidad de Cristo y el misterio de la Santísima Trinidad.

Procedentes en buena medida del puritanismo calvinista, los unitarios creían firmemente en la perfectibilidad humana a través de la educación, el esfuerzo, la sobriedad y el autocontrol individual. Algo que, en muchos aspectos, les haría especialmente sensibles a las ideas radicales e ilustradas y que —aun cuando sea difícil establecer lazos de causalidad directos— influyó sin duda en su predicamento entre los círculos industriales y científicos más dinámicos del periodo. En cualquier caso, lo cierto es que las congregaciones disidentes de aquellos años, inmediatamente previos a la gran campaña de los años noventa sobre la reforma constitucional, constituían un auténtico «vivero de revolucionarios». Como escribió E. P. Thompson, «a menudo se tiene la sensación de que las semillas, en estado latente, del radicalismo político se encuentran en su seno, dispuestas a germinar siempre que se siembren en un contexto benéfico y esperanzador»24.

Para Mary Wollstonecraft, las semillas sembradas a partir de su contacto con los círculos radicales disidentes fueron decisivas en su formación política e intelectual; también en la toma de conciencia de posibilidades nuevas respecto al hecho de «ser-mujer» en el ámbito social e individual. Por una parte, fue allí donde adquirió la convicción plenamente disidente y radical de que en «las clases medias no tan solo es donde está la mayor parte de la virtud y de la felicidad, sino también la verdadera educación». Comenzó a forjarse también entonces su adhesión a un cierto tipo de «liberalismo utópico» que, en los albores de la era industrial, creía aún en la posibilidad de armonización social de todos los intereses a través de un ideal social de clases medias de pequeños propietarios25.

Por otra parte, como señala C. Hall, los ambientes unitarios y radicales eran especialmente propicios para que las mujeres a ellos vinculadas pudiesen desarrollar, con más libertad que en otros contextos, un cierto sentido de sí mismas y de su capacidad de pensar de forma independiente. Obviamente, el radicalismo político de los unitarios se matizaba sustancialmente en el ámbito doméstico. Aun así, su compromiso con las ideas educativas de Locke y de Hartley y su firme creencia en el papel de la mujer como moralizadora, desde lo privado, de la vida pública hacían que fuesen más serios y activos respecto a la educación de las niñas que otras iglesias protestantes. Desde esos supuestos, Mary Wollstonecraft comenzó a asentar, asimismo, algunas de sus ideas más duraderas acerca del valor de la educación en la formación del carácter y de la identidad individuales y, a partir de ahí, en la conformación de una nueva moralidad pública y privada26.

Las semillas disidentes, sin embargo, contenían otros elementos de carácter mucho menos «liberador» por lo que a la formación de la identidad femenina se refería, en la medida en que esta podía quedar confinada a la producción y reproducción de los valores de sobriedad, autocontrol, abnegación y sacrificio que la nueva clase media oponía (política y éticamente) a la «licencia moral» y el despotismo aristocrático. La asunción (crítica pero relevante) de los valores de lo que en la época se llamaba «la maternidad racional» —crucial en la formación de la nueva mujer burguesa— pervivió también, sin duda, y de forma en ocasiones profundamente tensa y contradictoria, en la vida y en la obra de Mary Wollstonecraft.

El mismo carácter, tenso y contradictorio, tuvo para su formación la segunda gran experiencia intelectual de aquella época: su apasionada lectura del Emilio de Rousseau. «Amo sus paradojas», le escribió a su hermana desde su puesto como institutriz en Irlanda. Paradojas que, como ya parecía intuir entonces, habrían de perseguirla a lo largo de toda su trayectoria, reforzando, desde otra óptica, las contradicciones implícitas en el legado disidente27.

Del cruce de ambos legados surgieron las dos primeras obras publicadas de Mary Wollstonecraft: una guía de educación para niñas (Thoughts on the Education of Daughters) y una novela sentimental (Mary, A Fiction). Ambas ejemplifican los dos polos que habían de dominar su vida y su producción intelectual. Aquellos que Jane Austen, con su precisión y sobriedad habituales, denominó, en una de sus primeras novelas, Juicio y Sentimiento28.

Fueron, una vez más, sus relaciones disidentes las que le sugirieron la posibilidad de explorar aquel nuevo «oficio» de escritora que ya habían comenzado a ensayar algunas mujeres de su época (y de su condición) y que, no por casualidad, se ejercía casi exclusivamente en los dos campos que Mary Wollstonecraft «eligió» para probar sus nuevas armas de mujer y de intelectual. La carencia de una educación «clásica» y formal, que las universidades y academias reservaban a los hombres, no era un obstáculo para el desarrollo de la creatividad (y asertividad) femeninas en dos ámbitos, el de los sentimientos y el de la educación, para los que se las suponía especialmente dotadas y que, además, no trascendían sino que confirmaban su reclusión dentro de la esfera de lo privado.

La apertura de aquella pequeña (e íntima) puerta hacia el exterior podía provocar, sin embargo, y en según qué casos, corrientes de aire imprevistas. En efecto, el acto de autoafirmación pública que representaba el hecho mismo de escribir (y de publicar) podía tener implicaciones contradictorias en la medida en que, por su propia naturaleza, era capaz de hacer igualmente públicas las contradicciones inherentes al concepto de «propiedad y recato» de la definición social de la naturaleza femenina. En este sentido, la producción literaria femenina de finales del XVIII y principios del XIX ofrece la posibilidad de rastrear ideológicamente las condiciones de interiorización —y transmisión— de los valores dominantes por parte de las propias mujeres y, también, las condiciones posibles de contribución de las mismas a la evolución de esa ideología a través de formas directas o indirectas (conscientes o inconscientes) de desafío a las reglas establecidas29.

El caso de Mary Wollstonecraft es paradigmático de esa doble implicación y de las contradicciones que era capaz de provocar y transmitir. Por lo que respecta a su primera obra publicada, Thoughts on the Education of Daughters, se trata de un libro que se diferencia muy poco de los libros de conducta de la época dedicados a inculcar los valores de autocontrol y sumisión que, teóricamente, garantizaban el amor y el matrimonio a una mujer. Sin embargo, al explorar el tema de la educación de las niñas, en el sentido más amplio del término, Mary Wollstonecraft empezó a tratar temas que luego serían recurrentes en toda su obra y que contenían elementos biográficos, de vivencia directa, con implicaciones intelectuales importantes. Por una parte, se enfrentó al problema de la diferencia entre «modales» y «virtud» que tan decisivo iba a ser para su posterior desenmascaramiento de las paradojas inherentes al ideal de la mujer decente: «¡Cuánta gente hay que parecen sepulcros blanqueados, cuidadosos tan solo de las apariencias! Si están demasiado ansiosos de ganar la aprobación pública pueden frecuentemente perder la propia»30.

Por otra parte —en el tono urgente, virulento y profundamente autobiográfico que siempre la caracterizaría—, Mary Wollstonecraft introdujo algo que normalmente no solía merecer atención en esos libros de conducta porque, una vez más, su desarrollo podía ser comprometido respecto a los propios valores que aquellos pretendían inculcar. Me refiero al tema de las escasas posibilidades de respetabilidad social y de independencia (o mera supervivencia) económica que la sociedad de su tiempo proporcionaba a una «joven educada pero de escasa fortuna» que, por circunstancias ajenas o por decisión propia, no llegaba a contraer matrimonio. Desde esa temprana capacidad para señalar —desde los márgenes del argumento central— las contradicciones internas a la narrativa ortodoxa sobre «la mujer decente», Mary Wollstonecraft comenzó a hacer germinar las semillas de lo que luego serían las reflexiones (y las tensiones internas) mucho más elaboradas y conscientes de la Vindicación de los Derechos de la Mujer.

Reflexiones y tensiones que se aprecian, con mayor intensidad si cabe, en su primera incursión en el otro gran «género femenino» que intentó entonces: el de la novela de sentimientos. Mary, A Fiction es una obra que, muy probablemente, habría recibido el displicente calificativo de «entusymusy» que Lord Byron reservaba para los excesos de la sensibilidad romántica en sus más vulgares e ingenuos adeptos31.

Desde un punto de vista literario, hoy es materialmente ilegible. Sin embargo, desde el punto de vista de la evolución intelectual de Mary Wollstonecraft, sus abundantes elementos autobiográficos, y la manipulación narrativa de los mismos, revelan con extraordinaria nitidez la compleja batalla ideológica y de valores que su autora estaba librando consigo misma, y con su entorno.

La obra fue escrita en un periodo especialmente difícil de la vida de Mary Wollstonecraft. Pocos meses antes, a finales de 1785, había muerto su gran amiga de la adolescencia, Frances Blood. El destacado papel que aquella amistad tuvo en la vida de Mary Wollstonecraft, y su trágico final, han sido abundantemente analizados, e incluso psicoanalizados. Procedente también de una familia de la clase media en apuros que, sin embargo, había sido capaz de escapar al «deterioro moral» de los Wollstonecraft, Fanny Blood representó para Mary —según ella misma le dijo a Godwin— «la pasión dominante de su vida» durante los años de su primera juventud. El mismo Godwin (alimentando de nuevo inconscientemente todo tipo de habladurías posteriores) escribió que el primer encuentro entre ambas tuvo la calidad de la primera entrevista entre Werther y Charlotte en la célebre novela de Goethe. Quien la haya leído recordará, por cierto, que aquella primera escena de Charlotte —derramando dulzura, propiedad y recato, mientras juega y alimenta a sus hermanos más pequeños— no es otra cosa que el epítome de la joven dama perfecta del ideal romántico. La dulzura de Fanny, su destreza en el orden doméstico y en las habilidades que se le suponían a una dama (el piano, el canto y el bordado) eran algo así como el ejemplo viviente de lo que en la cruda realidad de la familia Wollstonecraft había faltado siempre, que Mary no poseía y que, quizás, añoraba todavía como remedio posible a sus males particulares32.

Por otra parte, sin embargo, aquella misma dulzura y delicadeza la convertían en una criatura especialmente vulnerable a las trampas (mortales) que la vida real podía tender a una «dama perfecta» si esta carecía, como era el caso, de un respaldo económico suficiente y tenía, además, una salud tan precaria como la que tuvo Fanny Blood. En efecto, mortal fue (y reveladora de un oscuro destino femenino) su decisión de contraer matrimonio —«la más grata protección frente a la pobreza»— y de cumplir, a pesar de su tisis galopante, el sagrado deber de la maternidad.

Frances Blood murió en Lisboa, diez meses después de contraer matrimonio con un oscuro comerciante establecido en Portugal. Mary Wollstonecraft —en uno de esos grandes gestos que casi siempre le jugaron malas pasadas— abandonó la escuela de Newington Green para estar con ella hasta su muerte. Al volver, sus hermanas se habían encargado ya de llenarse de deudas y de llevar la escuela a la ruina. Aquello la obligó a aceptar el último de los empleos «plenamente femeninos» que había de desempeñar en su vida: el de institutriz de las hijas de una pareja de nobles irlandeses.

Tras los años de libertad personal y de actividad intelectual de Newington Green, debió de ser especialmente duro volver al estado de dependencia y a la equívoca posición social de una institutriz a medio camino entre la servidumbre y los señores de la casa. Estoy «atrapada entre lo uno y lo otro», escribiría con resentimiento acerca de su experiencia con los vizcondes de Kingsborough. Aquellos once meses, sin embargo, fueron especialmente fructíferos e intensos respecto a lo que ella llamaba «mis estudios» y, en especial, a la intensa lectura de Rousseau en la cual, según confesaba en su correspondencia, encontraba consuelo a través de una suerte de identificación con la figura de «caminante solitario»33.

Mary, A Fiction recoge, con la transparencia de una primera (y mala) novela, las más recientes experiencias vitales e intelectuales de su autora: el dolor de una pérdida, la inseguridad de una posición social equívoca, el disgusto moral y de clase respecto a las costumbres aristocráticas y la lectura de Rousseau. A partir de todo ello, Mary Wollstonecraft intentó escribir una novela de «sensibilidad» que, sin embargo, trataba de distanciarse de las novelas «sentimentales» al uso. Su objetivo principal era el de mostrar y probar la existencia (al menos en la ficción, como dice en el prólogo) de una mujer «dotada de la capacidad de pensar [...] cuya grandeza deriva del ejercicio de sus propias facultades, no sojuzgadas a la opinión, sino producto de la fuente original de su individualidad»34.

Esa mujer era, de forma transparente, la propia autora pero con una decisiva modificación. A diferencia de la Mary real, la ficticia no necesitaba ganarse la vida. Había nacido en una familia acomodada (aunque emocionalmente inapropiada) y podía dedicar todas sus energías a lo que el ideal de la verdadera «dama perfecta» parecía aún prometer a Mary Wollstonecraft: «hacer el bien a su alrededor» y demostrar su «sensibilidad» —el valor de su propia subjetividad— frente a las convenciones y las miserias del «mundo exterior».

El argumento era simple y lacrimógeno. Una joven acomodada y malquerida por sus padres se ve obligada a casarse con un hombre al que detesta. Presa de un matrimonio guiado por la conveniencia social, la joven en cuestión (que tiene la suerte de que su marido se mantenga de viaje durante toda la novela y que, además, dispone de medios económicos propios) vuelca toda su intensidad emocional y afectiva en su amiga Ann, trasunto claro de Fanny Blood. Como Fanny, Ann —que no dispone de medios económicos y cuya salud es muy precaria— constituye una suerte de ideal femenino (dulce, refinado, resignado y acogedor) que seguía funcionando con intensidad en el «imaginario» de Wollstonecraft. A la muerte de Ann, la Mary ficticia vuelca toda su «sensibilidad» sobre el equivalente masculino de su amiga muerta, Henry. A diferencia de su marido, Henry comparte con la heroína una «sensibilidad» propia ajena a las convenciones sociales. Es, sin embargo, un amor imposible. La Mary ficticia está casada y, en esas condiciones, a la Mary real no parece ocurrírsele solución narrativa más apropiada que la muerte de Henry, convenientemente enfermo desde su primera aparición en escena. Resignada a un matrimonio sin amor, la Mary de la historia dedica el resto de su vida a labores filantrópicas entre las que destacan (en honor tanto de sus amigos disidentes como del propio Rousseau) el establecimiento de manufacturas y la división de sus posesiones en pequeñas granjas independientes.

El culto a la sensibilidad y al «genio» que se educa a sí mismo —que tomó directamente de la obra de Rousseau— permitió a Wollstonecraft establecer un diálogo consigo misma y con su condición de mujer que, en principio, parecía ofrecer un tipo de liberación (y rebelión) interior respecto a las convenciones sociales y sus ataduras. La sensibilidad, se dice en Mary, A Fiction,

es el sentimiento más exquisito del que es susceptible el alma; cuando nos inunda nos sentimos felices, y si pudiese mantenerse sin mezclas, podríamos entrever la bendición de aquellos días paradisíacos cuando las pasiones obedientes estaban bajo el dominio de la razón, y los impulsos del corazón no necesitaban corrección35.

El conflicto entre juicio y sensibilidad comenzaba gradualmente a ser identificado como el conflicto entre el interés (o la «prudencia») social y la propia subjetividad. El problema era que el «Caminante Solitario» de Rousseau estaba pensado en masculino y que aquella «sensibilidad», como muy pronto descubriría la propia Mary Wollstonecraft, era un arma de doble filo para las mujeres. Por una parte le permitía justificar (interiormente) su rebelión frente a las convenciones y la hipocresía social. Por otra, sin embargo, la convertía en una especie de rehén de unos sentimientos (tipificados como esencialmente femeninos) que aún era incapaz de definir más allá de la doliente entrega y la heroica abnegación de la protagonista de su novela.

Mary Wollstonecraft se negó a utilizar el fácil recurso del amor triunfante que, como una especie de deus ex machina, pusiera un final feliz a la historia; al fin y al cabo, narrativamente, era tan fácil matar a su querido Henry como a su detestable marido. Sin embargo, la rebeldía de la «dama perfecta» contra un mundo gobernado por la prudencia frente al sentimiento es, en la novela, la rebeldía pasiva de la víctima inocente que, en su exposición como tal, espera lograr, a través del sufrimiento, su propia vindicación en el terreno moral y sentimental36.

En la identificación de las causas sociales de los trágicos destinos femeninos que describe, Mary, A Fiction llega relativamente lejos. Sin embargo, el mismo culto a la sensibilidad que le permitía establecer (y justificar) el diagnóstico le impedía imaginar cualquier alternativa que no fuese la resignación y/o la muerte. El germen de otro tipo de «vindicación» —de resolución menos dramática— necesitaba de otra «cultura» y de otras experiencias que la convirtiesen de una lectora ingenua de Rousseau en una lectora «resistente». Su despedida como institutriz (debida al parecer a su escasa capacidad para la resignación en la vida real y a su creciente rivalidad con la vizcondesa respecto a la educación y al afecto de sus pupilas) le proporcionó la ocasión de acceder a esa otra cultura y a esas otras experiencias.

Mary Wollstonecraft llegó a Londres en agosto de 1787; tenía entonces veintiocho años. Durante su periodo en Irlanda había cruzado alguna correspondencia con el editor de su primera obra, Joseph Johnson, y este había aceptado ya el manuscrito de Mary, A Fiction.

A él se dirigió, pues, en busca de consejo y de ayuda para ganarse la vida (al menos parcialmente) mediante su recién estrenada labor como escritora. Sus esperanzas fueron, sorprendentemente, colmadas con creces. Joseph Johnson le ofreció de inmediato la posibilidad de escribir y traducir, a tiempo completo, para su editorial. Exultante e hiperbólica, Mary Wollstonecraft escribió a su hermana Everina que estaba a punto de convertirse en «la primera de una nueva especie»37.

La casa editorial de J. Johnson era un punto de encuentro y difusión de la intelectualidad radical y disidente londinense, profundamente imbuida de los ideales ilustrados en sus múltiples vertientes, y simpatizante del movimiento político en favor de la reforma constitucional en Inglaterra que tomaba cuerpo por aquellos años en torno a las sociedades constitucionales y de correspondencia. En aquel círculo, Mary Wollstonecraft conoció al pintor John Opie y al grabador y poeta William Blake, quienes, al igual que ella misma, procedían de los márgenes de la clase media y habían salido de la pobreza como «talentos educados a sí mismos». Encontró también a otros personajes entonces famosos como el pintor Henry Fuseli, el filósofo William Godwin, los políticos y teóricos radicales Thomas Christie, Tom Paine o Joseph Priestley; incluso a alguna que otra escritora y «reformadora moral» como Anna Barbauld o Fanny Burney. A aquel círculo de simpatías liberales llegaban, además, visitantes extranjeros con noticias e ideas nuevas: Benjamin Franklin o el propio Condorcet entre ellos.

Los años siguientes fueron de una actividad intelectual febril. La «sensible» Mary aprendió a disciplinar su mente y los sentimientos que tanto la habían acosado y confundido mediante un nuevo culto, una nueva religión, que sería la que marcaría la tercera gran influencia intelectual de su obra y de su vida: el culto a la razón de procedencia netamente ilustrada y liberal. Convertida en una escritora profesional, Mary Wollstonecraft se embarcó en una serie de traducciones por encargo entre las que destacaron De l’Importance des Opinions Religieuses, de J. Necker, y la entonces muy famosa y comentada Physiognomy, de J. K. Lavater, que tanto influiría más tarde en el círculo de su hija, de Percy Shelley y de Byron.

También por encargo colaboró activamente en una de las empresas editoriales e intelectuales más representativas de la cultura radical del periodo: la Analytical Review. Fundada en 1788 por Johnson y Christie, se trataba de una revista mensual dedicada a la difusión de «las nuevas ideas» entre el público culto de clase media a través, sobre todo, de reseñas críticas de una amplísima variedad de obras. Miscelánea y ecléctica —en un estilo plenamente setecentista e ilustrado—, aquella revista era un auténtico caleidoscopio donde se cruzaba y discutía el variado mundo de los saberes y de las artes que iban componiendo la cultura burguesa. Trabajando a pleno rendimiento, Mary Wollstonecraft llegó a publicar, en el lapso de tres años, casi trescientas reseñas que incluían novelas, obras de teatro, ensayos sobre educación, tratados políticos o religiosos, libros de viajes e, incluso, algunos de los nuevos trabajos sobre historia natural y medicina38.

Aquella intensa actividad le proporcionó, además de la independencia personal que tanto había deseado y la posibilidad (que siempre cumplió) de ayudar económicamente a sus hermanos menores, el medio de completar y ampliar su defectuosa educación. Fue un proceso educativo azaroso, asistemático, llevado a cabo de forma autodidacta (incluyendo el dominio del francés y cierto alemán) y, con toda seguridad, muy lacustre. Sin embargo, como escribe E. Sunstein, aquella febril actividad escritora fue convirtiendo a Mary Wollstonecraft —en un tiempo sorprendentemente breve e intenso— de una «amateur» con talento en una escritora profesional segura de sí misma, versátil, con un tono propio y con una capacidad, no igualada quizás por otra mujer de su época, para conseguir hacerse un lugar respetable (y respetado) en un campo muy competitivo39.

A pesar de ello, y en un primer momento, su producción plenamente personal fue mucho más mediocre y se mantuvo en el campo «femenino» de los libros de educación para jóvenes y niños. Original Stories from Real Life (1788) y A Female Reader (1789) no añadían prácticamente nada al universo de ideas pedagógicas y sociales de la cultura disidente. Sin embargo, el año de publicación de la última de esas obras, 1789, iba a ser un año decisivo en la reorientación vital e intelectual de Mary Wollstonecraft.

Fue el año de la Revolución Francesa. Para los radicales londinenses aquel acontecimiento constituyó el anuncio de una nueva época: el alba de una nueva humanidad más libre, más ilustrada y más racional. El alba de una utopía que tenía lecturas múltiples pero que, en su simbología como tal, afectaba a trabajos tan diversos como los de William Godwin, Tom Paine, William Blake o, incluso, William Wordsworth. Mary Wollstonecraft no fue una excepción entre ellos. La revolución en Francia y los debates que suscitó en el círculo de Johnson le hicieron revisar —según escribió Godwin años más tarde— «los prejuicios de sus primeros años» minando definitivamente su «respeto por el orden establecido». Ella misma afirmó en su correspondencia: «Nunca experimenté un goce cuya intensidad pudiera compararse al producido por la temprana promesa de la Revolución Francesa»40.

El impacto y el entusiasmo de «aquella temprana promesa» fueron tales que la alentaron (en lo que significaba una aventura intelectual considerable) a abandonar el campo doméstico y femenino de las obras sobre educación y a terciar vehementemente en el núcleo duro del debate político de su época. Un debate y un espacio, masculinos y públicos por definición, que la convertirían de la noche a la mañana en una mujer famosa y decididamente insólita. La obra que produjo aquel efecto, y que marcó un punto de no retorno en su producción literaria y en su vida, fue escrita en menos de treinta días y llevaba por título Vindicación de los Derechos del Hombre.

Para entender plenamente el impacto que aquel libro desmañado, desordenado y apasionado produjo en su época, es necesario tener en cuenta no solo la inaudita y muy comentada incursión de una mujer en el campo de la política, sino el tono y el carácter del debate en el cual este fue escrito y publicado. Las noticias procedentes de Francia habían avivado en Inglaterra lo que un contemporáneo llamó «la ilusión constitucional», cuyo referente crecientemente explícito (y, en cualquier caso, sobreentendido) era el ejemplo revolucionario francés. El debate tomó la forma de una disputa entre whigs, tories y radicales en torno al auténtico legado de la Gloriosa Revolución de 1688.

A efectos de lo que aquí interesa, el debate comenzó con el sermón pronunciado el 4 de noviembre de 1789 por el antiguo amigo y protector de Mary Wollstonecraft, el pastor disidente Richard Price. El sermón, titulado Discourse on the Love of Our Country,