Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

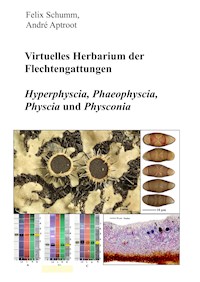

Dieser Bildband behandelt in alphabetischer Reihenfolge einen Großteil der Blattflechten aus den Gattungen Hyperphyscia, Phae-ophyscia, Physcia und Physconia. Neben Übersichtsaufnahmen werden extreme Nahaufnahmen vorgestellt, welche Details zeigen, wie man sie unter dem Stereomikroskop sehen kann. Vielfach schließen sich Dünnschnitte an, um die diagnostisch wichtigen Merkmale von Sporen sowie Ober- und Unterrinde zu zeigen. Das Buch soll als Bestimmungshilfe und dem Fachmann als Nach-schlagewerk von morphologischen und histologischen Merkmalen dienen. Neue Art Phaeophyscia microspora Aptroot & Schumm, spec. nov. Neue Kombinationen Phaeophyscia endoaurantiaca (Barkh.) Schumm, comb. nov Phaeophyscia ticinensis (Mereschk.) Schumm, comb. nov.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 98

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Felix Schumm, Mozartstr. 9, 73117 Wangen, Germany.

Email: [email protected]

André Aptroot, Laboratório de Botânica / Liquenologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Avenida Costa e Silva s/n, Bairro Universitário, CEP 79070-900, Campo Grande, Matto Grosso do Sul, Brazil. Email: [email protected]

Übersicht

Ziel unserer Bildersammlung

Kurze Gattzungsübersicht

Erklärung einiger Fachbegriffe

Methodik

Schneidetechnik

Aufbau der Bildtafeln

Danksagung

Bestimmungsschlüssel deutsch

Bestimmungsschlüssel englisch

Tafelteil

Literatur

Index

Neue Art

Phaeophyscia microspora Aptroot & Schumm, spec. nov.

Neue Kombinationen

Phaeophyscia endoaurantiaca (Barkh.) Schumm, comb. nov

Phaeophyscia ticinensis (Mereschk.) Schumm, comb. nov.

Ziel unserer Bildersammlung.

Über die hier abgebildeten Physciaceen gibt es in Bestimmungsbüchern, Monographien und im Internet schon viele schöne Abbildungen. Meist handelt es sich dabei jedoch nur um Übersichtsbilder geringer Vergrößerung, auf denen wichtige Details nicht zu erkennen sind und auf anatomische Merkmale, wie Rindenstrukturen, wird überhaupt nicht eingegangen. Insofern glauben wir, dass unsere Bildersammlung eine nützliche Hilfe zur Absicherung von Bestimmungen sein sollte. Unsere Bilder zeigen daher stark vegrößert Details der Soredien und besonderen Wert haben wir auf die Abbildung von Rindenstrukturen und Thallusschnitte gelegt. Wir haben versucht die in Deutschland vorkommenden Arten, soweit sie in unserem Herbarium liegen, fast vollständig abzubilden und zusätzlich als Dreingabe auch außereuropäischen Arten aufgenommen, zu denen bisher praktisch nur wenige solche Abbildungen existieren.

Alle Bilder sind im Labor entstanden und sollen nicht schöne Stimmungen vermitteln, sondern nützlich sein und Details zeigen. Überall sind exakte Maßbalken mit Maßzahl einkopiert, so daß man sofort Längen nachmessen kann und sich nicht in Legenden die Maßzahlen zusammen suchen muß.

Zunächst haben wir die Tafeln für den eigenen Gebrauch zusammengestellt und daher steht vor der Fundortsangabe in [..] immer unsere jeweilige Herbarnummer, so daß die abgebildete Probe eindeutig identifizierbar ist und mit einem Griff in unserem Herbar gefunden werden kann. Für den Leser ist das natürlich eine überflüssige Information, die wir aber im Eigeninteresse nicht gelöscht haben.

Die Gestalt der Flechtenarten ist bekanntlich oft recht variabel und deshalb haben wir es nicht gescheut, von vielen Arten mehr als nur eine Probe abzubilden, geben aber nur bei der ersten Abbildung eine kurze Diagnose als Ergänzung zu den Bildtafeln.

Kurze Gattungsübersicht

Die allgemein auf Bäumen und Gestein als Blattflechten bezeichneten Organismen gehören meist zur Gattung Parmelia (in umfangreichster Fassung, Sporen farblos und einzellig) oder zur hier behandelten Gattung Physcia (in umfangreichster Fassung, Sporen braun, zweizellig). Bei beiden Gattungen wurden in den letzten 70 Jahren die ursprünglich als Sektionen unterschiedene Untergruppierungen in den Rang von Gattungen erhoben.

Zahlbruckner (1926) teilte die Familie der Physciaceae noch nach folgendem Schema ein

1a Rinde der Lageroberseite paraplektenchymatisch (zellig), Hyphen antiklin (senkrecht zur Oberfläche) orientiert

2a Apothecien lecanorinisch, d.h. mit Algen im Apothecienrand:

Physcia

2b Apothecien lecideinisch, d.h. ohne Algen im Apthecienrand:

Pyxine

1b Rinde der Lageroberseite prosoplektenchymatisch (lange Hyphenstränge); Hyphen periklin (parallel zu Oberfläche) orientiert:

Anaptychia

Eine moderne und ausführliche Übersicht über alle inzwischen aufgestellten und akzeptierten Gattungen der Physciaceae findet man bei Poelt (1965) und noch ausführlicher bei Hafellner et al. (1979).

Unser Buch handelt ausschließlich von der alten Gattung Physcia (s.lat.), die in folgende Gattungen aufgeteilt worden ist, die allgemein anerkannt werden.

Hyperphyscia:

Thallus fast wie angeleimt sehr dicht anliegend, grau bis braun, K-. Ohne Rhizinen und nur mit kurzen Stummelchen angewachsen. Pyknosporen fädig, gebogen. Sporen vom Pachysporaria-Typ. In Deutschland nur eine unauffällige Art.

Physcia:

Die Oberseite ist hellgrau und reagiert immer mit K+ gelb (Atranorin) und schon durch dieses Merkmal ist Physcia von den anderen Gattungen leicht unterscheidbar. Das Mark ist weiß und reagiert K- und nur in wenigen Fällen enthält auch das Mark Atranorin und reagiert dann ebenfalls K+ gelb (z.B.bei Physcia aipolia, caesia, phaea). Im letzteren Fall kommt als Flechteninhaltsstoff meist auch noch zusätzlich Zeorin vor. Orangefarbenes Skyrin, das bei der Gattung Phaeophyscia verbreitet ist, kommt bei der Gattung Physcia nicht vor. Die obere Rinde ist immer paraplektenchymatisch. Die untere Rinde ist hell bis blaß braun und meist prosoplektenchymatisch und nur selten paraplektenchymatisch. Die Scheiben der Apothecien sind braun bis schwarz doch oftmals stark weiß bereift, so daß die eigentliche Farbe verdeckt wird.

Die Oberseite des Thallus ist hingegen nicht oder nur wenig bereift jedoch bei manchen Arten weiß gepunktet.

Phaeophyscia (Moberg 1977):

Oberseite ist düster grau, grünlich oder bräunlich, feucht oft grün und immer dunkler als bei Physcia und nie weiß bereift. Keine Art besitzt Atranorin und daher reagieren die Oberrinden dieser Gattung mit Kund nicht gelb. Hingegen ist im Mark und den Soralen orangefarbenes, oft ungleich verteiltes Skyrin häufig und dieses reagiert mit K+ rot bis violett. Die obere Rinde ist immer paraplektenchymatisch. Die untere Rinde ist mit Ausnahmen (z.B. Phaeophyscia chloantha) schwarz und mit gleichfarbenen einfachen, nicht squarrösen (nicht rechtwinklig auffasernden) Rhizinen versehen. Im Gegensatz zu Physcia ist hier die untere Rinde meist paraplektenchymatisch und nur in Ausnahmen (z.B. Phaeophyscia chloantha) prosoplektenchymatisch. Die Apothecienscheiben sind braun bis schwarz und unbereift.

Physconia (Poelt 1965):

Ziemlich derbe, bräunliche Arten, deren Oberseite gewöhnlich dicht weiß bereift ist. Sie enthalten weder Atranorin (K-) noch Skyrin. Die Obere Rinde ist paraplektenchymatisch (z.B. bei Physconia enteroxantha, muscigena, grisea) oder sklero-/prosoplektenchymatisch (z.B. bei Ph. detersa, perisidiosa, distorta) wobei die Wuchsrichtung der Hyphen allerdings eher garbenförmig antiklin und nicht wie bei Anaptychia periklin orientiert ist. Die untere Rinde ist meist schwarz mit ebenfalls schwarzen squarrösen (rechtwinklich auffasernden) Rhizinen, selten hell mit einfachen nur pinselförmigen hellen Rhizinen (Physconia grisea). Die Sporen sind 27 x 15 μm oder noch größer, fein warzig und vom Physconia-Typ.

Erklärung einiger Fachbegriffe.

In den Diagnosen wiederholen sich Begriffe, die hier mit kleinen Bildchen verdeutlicht werden sollen. Die obere Rinde kann Glashaare besitzen. Das sind durchsichtige winzige Härchen, die nur mit starker Lupe zu sehen sind.

Mitunter kann die obere Rinde weiß gepunktet (Maculae, Pseudocyphellen) sein und dies kann für manche Arten ein typisches Merkmal abgeben.

Von Bereifung spricht man, wenn auf der oberen Rinde ein weißer Belag zu finden ist, der an die Rauhreifbildung kalter Wintertage erinnert.

Bei wenigen Arten kommen Cilien (Wimpern) vor. Diese entspringen horizontal an oder nahe den Thallusrändern und besitzen in der Regel dieselbe Farbe wie die Oberseite.

Bei den Soralen sind nach ihrer äußeren Form folgende Termini beliebt.

Kopfsorale sind kreisförmig begrenzt und oft halbkugelig gewölbt und entspringen laminal (flächenständig) angeordnet.

Flecksorale hingegen sind unregelmäßiger begrenzt, flach und haben oft die Tendenz, sich auf der gesamten Oberseite in der Mitte des Thallus auszubreiten und miteinander zu verschmelzen.

Bortensorale oder marginale (randliche) Sorale säumen die Lappenränder und sollten weitgehend auf diese beschränkt sein.

Lippensorale entstehen auf der Unterseite von Lappenenden oder an kleinen Seitenlappen und wölben sich dann so nach oben, dass die Soredien zu sehen sind.

Helmsorale kommen selten vor. Auch bei diesen entehen die Soredien auf der Unterseite der Lappenenden, doch wölbt sich bei diesen die obere Rinde so auf, dass die Soredien gewissermaßen im Inneren kleiner Helmchen bleiben. Oft allerdings sind Helmsorale verformt und angefressen.

Isidien sollten im Gegensatz zu Soredien berindet sein. Häufig allerdings wittert bei ihnen die Rinde ab, und es kommt zu Aspekten, die einem die Entscheidung schwer machen, vor allem wenn die Isidien klein und kugelig sind, und man spricht dann von „isidiös-sorediös“

Bei den Rhizinen kommen im Wesentlichen zwei Typen vor.

Squarröse Rhizinen, die rechtwinklig auffasern („Pfeifenputzer“)

und

einfache Rhizinen, die unverzweigt, büschelig oder am Ende pinselartig auffasern.

Die folgenden Merkmale sind nur mikroskopisch an dünnen Schnitten zu sehen. Immer müssen die Schnitte längs und in Wuchsrichtung geführt werden sonst sind insbesondere die Prosoplektenchyme nicht zu sehen und täuschen enge Paraplektenchyme vor.

Bei allen Phaeophyscien und Physcien bilden die Oberrinden sogenannte Paraplektenchyme aus und die Rinde erscheint so, als würde sie aus rundlichen Zellen bestehen, welche zur Oberfläche senkrecht orientierte Reihen (antiklin) bilden. Bei Phaeophyscia ist dies deutlicher zu sehen,

während bei Physcia die „Zellwände“ mit Atranorin Kriställchen inkrustiert sind und daher weniger scharf erscheinen.

Im polarisirten Licht leuchten diese Atranorin Kristalle hell auf.

Nur bei Physconia kommen auch Rindentypen vor, die an Prosoplektenchyme erinnern, die jedoch nicht richtig oberflächenparallel orientiert sind, wie das z.B.bei er Gattung Anaptychia der Fall ist. Die Hyphen sind langgestreckt englumig und wachsen eher wirr durcheinander oder zwischen den Algenpaketen garbenartig zur Oberfläche hin. Wir nennen diese Strukturen skleroplektenchymatisch.

Mehr Unterschiede liefert der Bau der Unterrinde.

Bei den meisten Arten der Gattung Phaeophyscia ist sie wie die Oberrinde ebenfalls paraplektenchymatisch,

während bei der Gattung Physcia die Unterrinde meist ein Prosoplektechym bildet. D. h. die Rinde besteht aus zur Oberfläche parallel liegenden (periklin) Hyphensträngen ohne dass „Zellen“ gebildet werden.

Poelt (1965) hat bei den Sporen eine ganze Reihe von Typen aufgestellt und benannt. Bei den von uns behandelten Flechten genügt es, sich mit drei Typen zu begnügen.

Physcia-Typ: Die Sporenwände sind auffallend ungleich verdickt, besonders an den Enden und um die Querwand. Die Lumina der Zellen sind oft mehr oder weniger eckig und zusammengepresst („Sanduhrform“) und meist kürzer als breit.

Pachysporaria-Typ: Bei ihm sind die Sporenwände an den Enden und Seiten überall etwa gleich dick. Die Lumina dieser Sporen sind abgerundet und häufig eher länger als breit.

Physconia-Typ: Diese Sporen sind recht groß und häufig warzig. Ihre Wand ist im Verhältnis zur Größe dünner als beim Pachysporaria-Typ und nur am Septum stärker verdickt.

Methodik:

Die meisten Bilder wurden mit einer Canon EOS 6000 zusammen mit den Objektiven MPE-E 65 mm und EFS 6 mm aufgenommen. Die etwa 14-16 μm dicken Schnitte wurden mit einem Kryostat Microm HM 560 in Wangen angefertigt. Wir zeigen meist sowohl ungefärbte als auch gefärbte Schnitte. Diese geben häufig mehr Einzelheiten des Hyphenverlaufs wieder. Zur Färbung verwenden wir

Lactophenol-Anilinblau-Säurefuchsin

Phenolum cryst.

20 g

Milchsäure

20 g

Glycerin

40 g

Aqua dest.

20 g

Zu dieser Mischung gibt man eine winzige Menge Anilinblau (oder Baumwollblau) und Säurefuchsin.

Schneidetechnik:

Im Buch sind viele Schnitte durch den Thallus abgebildet. Ganz wichtig ist die Schnittrichtung, weil nur im Längsschnitt Paraplektenchym und Prosoplektenchym der Rinde richtig erkennbar sind. Bei Querschnitten ergibt sich immer der Anblick eines Paraplektenchyms.

Das Bestimmen der Arten:

Es gibt eine ganze Reihe neuer allgemeiner Flechtenfloren, die gute Bestimmungsschlüssel enthalten.

Aber auch ältere Bücher (Lynge, Geesteranus, Frey) sind sehr brauchbar und es ist interessant die dortigen Diagnosen zu lesen und untereinander zu vergleichen. Dass in dieser älteren Literatur viele Arten noch in der Gattung Physcia vereinigt sind, sollte nicht störend sein. Besonders umfangreich ist der Bestimmungsschlüssel von Poelt (1969). Sobald man Europa verläßt, ist es natürlich sinnvoll die jeweiligen regional geltenden Bestimmungsschlüssel (z.B. Moberg, Esslinger, Brodo, etc.) heranzuziehen. Daher haben wir im Literaturverzeichnis auch allgemeine Floren aufgenommen, wenn sie längere gute Abschnitte über Physcia enthalten, auch wenn sie in unserem Buch nicht weiter zitiert werden.

Der Vollständigkeit halber geben wir weiter unten Bestimmungsschlüssel für die abgebildeten Arten an.

Aufbau der Bildtafeln

Bei der Auswahl der Proben haben wir Material aus anerkannten Exsiccatenwerken bevorzugt. Einige Arten wurden mehrfach abgebildet, wenn sie recht variabel sind oder der Fundort uns interessant erschien. Auch wenn die Abbildungen den Schwerpunkt des Buches darstellen, ist mindestens bei der ersten Probe einer Art eine Kurzdiagnose vorangestellt. Darauf folgt der Fundort bzw. eine Abschrift der Tütenaufschrift. Überall ist mit eckiger Klammer der genaue Aufbewahrungsort der Probe mit Herbarnummer angegeben. Dabei verwenden wir folgende Abkürzungen:

[...] Herbarium F. Schumm

[ABL...] Ausleihe Herbarium A. Aptroot

[GZU...] Ausleihe Herbarium Bot. Inst. Graz (GZU)

[LiAf ...] Lichenotheca Afghanica, Ausleihe Graz

[B...] Ausleihe Bot. Museum Berlin-Dahlem (B)

[MG...] Herbarium M. Guwak

[Kison...; Ullrich;...;etc] Ausleihe Nationalpark Wernigerode

Danksagung

Besonders bedanken möchten wir uns bei folgenden Lichenologen, die uns die Ausleihe von Arten vermittelt haben, die sonst nicht hätten abgebildet werden können: R. Lücking (B), H. Mayrhofer (GZU), W. Obermayer (GZU), A. Seelemann.

Bestimmungsschlüssel zu den abgebildeten Arten:

Hyperphyscia

1a Thallus ohne Soredien, Isidien oder Läppchen.