13,99 €

5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

WAS TUN, WENN WIR TÄTIG SIND? »Vita activa« im ursprüngliche Sinne meint Arbeiten, Herstellen und Handeln. Hannah Arendts umfassende Analyse gilt vor allem diesen drei Grundtätigkeiten. Sie untersucht darüber hinaus, wie sie sich im Laufe der Geschichte bis in die Neuzeit hinein zu verhalten haben. Hannah Arendts Auseinandersetzung mit dem Fetisch Arbeit und Konsum in der modernen Arbeitsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Niedergang einer Kultur der politischen Öffentlichkeit bildet den Kern ihrer politischen Theorie. Kurt Sontheimer schrieb dazu: »Der Philosophie als einer theoretischen, auf die reine Erkenntnis der Natur gerichteten Disziplin stellte sie die Politik als die Sphäre der Praxis, als das Reich handelnder Menschen gegenüber.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

Herausgegeben von Thomas Meyer

Mit einem Nachwort von Hans-Jörg Sigwart

Erweiterte Neuausgabe© Hannah Arendt 1972© Harcourt Brace Jovanich, Inc. 1977, 1987© Mary McCarthyTitel der amerikanischen Originalausgabe:»The Human Condition«, University of Chicago Press, Chicago 1958© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1967Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften

Einleitende Bemerkungen

Erstes Kapitel: Die menschliche Bedingtheit

§ 1 Vita activa und Condition humaine

§ 2 Der Begriff der Vita activa

§ 3 Ewigkeit und Unsterblichkeit

Zweites Kapitel: Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten

§ 4 Der Mensch, ein gesellschaftliches oder ein politisches Lebewesen

§ 5 Die Polis und der Haushalt

§ 6 Das Entstehen der Gesellschaft

§ 7 Der öffentliche Raum: Das Gemeinsame

§ 8 Der private Bereich: Eigentum und Besitz

§ 9 Das Gesellschaftliche und das Private

§ 10 Die Lokalisierung der Tätigkeiten

Drittes Kapitel: Die Arbeit

Vorbemerkung

§ 11 »Die Arbeit unseres Körpers und das Werk unserer Hände«

§ 12 Die Dinghaftigkeit der Welt

§ 13 Die Arbeit und das Leben

§ 14 Die Fruchtbarkeit der Arbeit im Unterschied zu ihrer vermeintlichen »Produktivität«

§ 15 Die Abschaffung des »toten« Eigentums zugunsten der »lebendigen« Aneignung

§ 16 Das Werkzeug und die Arbeitsteilung

§ 17 Die Gesellschaft von Konsumenten

Viertes Kapitel: Das Herstellen

§ 18 Die Dauerhaftigkeit der Welt

§ 19 Die Verdinglichung

§ 20 Die Rolle des Instrumentalen in der Arbeit

§ 21 Die Rolle des Instrumentalen für das Herstellen

§ 22 Der Tauschmarkt

§ 23 Die Beständigkeit der Welt und das Kunstwerk

Fünftes Kapitel: Das Handeln

§ 24 Die Enthüllung der Person im Handeln und Sprechen

§ 25 Das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten und die in ihm dargestellten Geschichten

§ 26 Die Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten

§ 27 Der griechische Ausweg aus den Aporien des Handelns

§ 28 Der Erscheinungsraum und das Phänomen der Macht

§ 29 Homo faber und der Erscheinungsraum

§ 30 Die Arbeiterbewegung

§ 31 Der Versuch der Tradition, Handeln durch Herstellen zu ersetzen und überflüssig zu machen

§ 32 Der Prozeßcharakter des Handelns

§ 33 Die Unwiderruflichkeit des Getanen und die Macht zu verzeihen

§ 34 Die Unabsehbarkeit der Taten und die Macht des Versprechens

Sechstes Kapitel: Die Vita activa und die Neuzeit

§ 35 Der Beginn der Weltentfremdung

§ 36 Die Entdeckung des archimedischen Punkts

§ 37 Die kosmische Universalwissenschaft im Unterschied zur Naturwissenschaft

§ 38 Der Zweifel des Descartes

§ 39 Selbstreflexion und der Verlust des Gemeinsinns

§ 40 Das Denk- und Erkenntnisvermögen und das neuzeitliche Weltbild

§ 41 Die Umstülpung von Theorie und Praxis

§ 42 Die Umkehrung innerhalb der Vita activa und der Sieg von Homo faber

§ 43 Die Niederlage von Homo faber und der Glückskalkül

§ 44 Das Leben als der Güter höchstes

§ 45 Der Sieg des Animal laborans

Die Erfahrung des Tätigseins – Nachwort

I.

II.

III.

Siglenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Anmerkungen

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften

Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.

Judith Shklar (1975)

Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene Experten untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Autoren werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen, während sich die Spezialisten mit markanten Positionen auseinandersetzen können. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beiträger spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.

Die Ausgabe kann und will keine Konkurrenz zur kritischen, im Göttinger Wallstein Verlag erscheinenden Edition von Arendts Schriften sein. Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Druckfehler und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft und gegebenenfalls richtiggestellt, die bibliografischen Angaben und Register durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch für Wissenschaftler eine verlässliche Textgrundlage bieten.

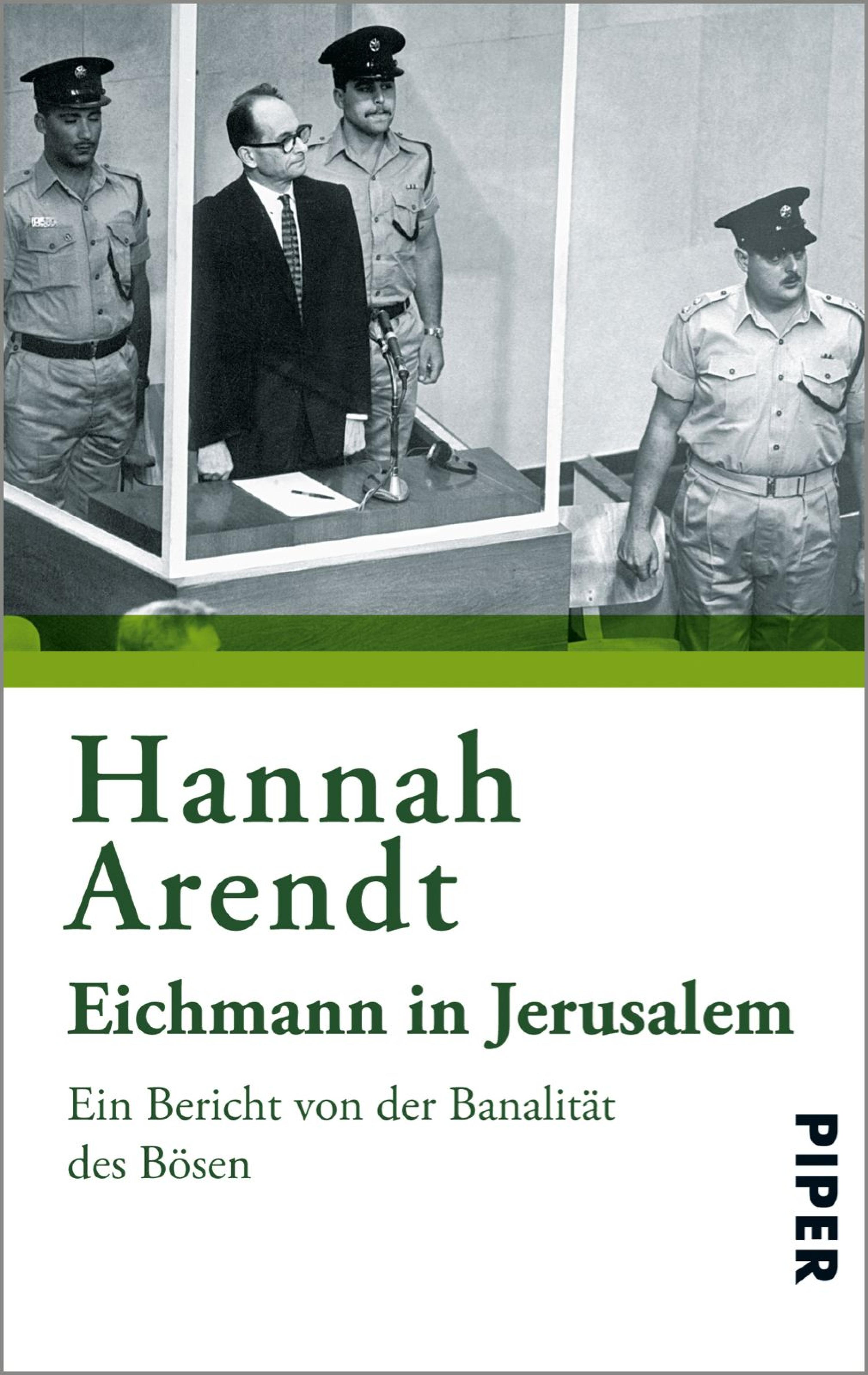

Die erste Lieferung der Edition wird jene Werke umfassen, die Arendts Ruf in Deutschland zu ihren Lebzeiten begründeten. In chronologischer Reihenfolge sind dies folgende Schriften: Die 1929 veröffentlichte Dissertation Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, die erstmals 1955 vorgelegte Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus und der zwei Jahre später veröffentlichte Band Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Vier Essays. Ebenso enthalten sind die 1959 publizierte Biografie Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik und die im Jahr darauf erschienene Monografie Vita activa oder Vom tätigen Leben. Es folgen die Reportage Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen von 1964 und schließlich die ein Jahr später zugänglich gemachte Abhandlung Über die Revolution. Damit liegen im Piper Verlag erstmals die Augustin-Studie und die in dieser Form und unter dem Titel nie wieder aufgelegte, dem engen Freund Walter Benjamin gewidmete Aufsatzsammlung Fragwürdige Traditionsbestände vor.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden unter anderem die zu Lebzeiten in deutscher Sprache veröffentlichten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays Arendts in chronologischer Reihenfolge neu herausgegeben werden. Das unvollendete Nachlass-Werk Life of the Mind, in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Vom Leben des Geistes erstmals 1979 in zwei Bänden erschienen, wird die Ausgabe ergänzen, sobald eine verlässliche Textgrundlage verfügbar ist.

Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die Schriften Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Berlin, im Oktober 2020

Thomas Meyer

Einleitende Bemerkungen

Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal

War der Himmel schon so groß und still und fahl

Jung und nackt und ungeheuer wundersam

Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam.

. . . . . . . . . . . .

Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal

War der Himmel noch so groß und still und fahl

Jung und nackt und ungeheuer wunderbar

Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.

Bertolt Brecht

Die Menschen, die Welt, die Erde und das All – davon ist in diesem Buch ausdrücklich nicht die Rede. Auch nicht davon, wie die von Menschen errichtete Welt von der Erde weg in den Himmel sich streckt, von dem Himmel weg in das Weltall greift, in die Nachbarschaft von Sonne, Mond und Sternen. Wer dürfte wagen, davon schon zu reden, woran wir doch unaufhörlich denken, seitdem das erste von Menschen verfertigte Ding in das Weltall flog, um dort für eine Zeit in den gleichen, durch die Gravitation bestimmten Bahnen zu wandeln, die den Himmelskörpern seit Ewigkeit den Weg und den schwingenden Lauf vorzeichnen. Seither ist ein Satellit nach dem anderen in den Weltraum aufgestiegen, der Mond ist umflogen, und was noch vor zehn Jahren in unendlich erhabener Ferne, in den schweigenden Regionen eines unnahbaren Geheimnisses lag, muß sich nun gefallen lassen, den Weltraumvorrat jenseits des Himmels, der sich um die Erde wölbt, mit irdisch-menschlichen Gegenständen zu teilen.

An Bedeutung steht das Ereignis des Jahres 1957 keinem anderen nach, auch nicht der Atomspaltung, und man hätte annehmen können, daß es trotz aller Sorge um die militärischen und politischen Begleitumstände von den Menschen mit großem Jubel begrüßt werden würde. Seltsam, der Jubel blieb aus, und von Triumph war kaum etwas zu spüren, aber auch nichts von einem Gefühl des Unheimlichen, daß von dem bestirnten Himmel über uns nun unsere eigenen Apparate und Geräte uns entgegenleuchten sollen. Statt dessen stellte sich als erste Reaktion ein kurioses Gefühl der Erleichterung ein, »daß der erste Schritt getan sei, um dem Gefängnis der Erde zu entrinnen«. Und so phantastisch uns die Vorstellung anmuten mag, daß die Menschen, der Erde müde, sich auf die Suche nach neuen Wohnplätzen im Universum begeben, so ist sie doch keineswegs die zufällige Entgleisung eines amerikanischen Journalisten, der sich etwas Sensationelles für eine Schlagzeile ausdenken wollte; sie sagt nur, und sicher ohne es zu wissen, was vor mehr als zwanzig Jahren als Inschrift auf dem Grabstein eines großen Wissenschaftlers in Rußland erschien: »Nicht für immer wird die Menschheit an die Erde gefesselt bleiben.«

Was an solchen Äußerungen frappiert, ist, daß sie keineswegs verstiegene Phantasien von heute sind, als seien die neuesten Errungenschaften der Technik einigen Leuten zu Kopf gestiegen, sondern Allerweltsvorstellungen von gestern und vorgestern. Wie kann man nur angesichts dieses und ähnlicher Tatbestände meinen, das »Denken« der Menschen sei hinter den wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Entwicklungen zurückgeblieben! Es ist ihnen immer um Jahrzehnte vorausgeeilt, und zwar das Denken und Vorstellen von Jedermann, nicht nur dasjenige derer, die diese Entdeckungen leisten und ihre Entwicklung vorantreiben. Denn die Wissenschaft hat nur verwirklicht, was Menschen geträumt haben, und sie hat nur bestätigt, daß Träume keine Phantasie zu bleiben brauchen. Ein Blick in die Literatur der Science-Fiction, um deren seltsame Verrücktheit sich leider noch niemand ernsthaft gekümmert hat, dürfte lehren, wie sehr die moderne Entwicklung gerade den Wünschen und heimlichen Sehnsüchten der Massen entgegenkommt. Und die vulgäre und verkitschte Journalistensprache sollte nicht hindern einzusehen, daß das, was sie ausspricht, ganz und gar außerordentlich und keineswegs gewöhnlich ist, wenn wir damit das meinen, woran wir gewohnt sind. Denn obzwar das Christentum gelegentlich die Erde als ein Jammertal bezeichnet und die Philosophie gelegentlich den Körper als ein Gefängnis für Geist und Seele angesehen hat, so ist es doch vor dem zwanzigsten Jahrhundert niemandem in den Sinn gekommen, die Erde für ein Gefängnis des menschlichen Körpers zu halten, bzw. sich in allem Ernst darum zu bemühen, einen Ausflug auf den Mond zu machen. Sollte das, was die Aufklärung für die Mündigkeitserklärung des Menschen ansah und was in der Tat eine Abkehr, zwar nicht von Gott überhaupt, aber von dem Gott bedeutete, der den Menschen ein Vater im Himmel war, schließlich bei einer Emanzipation des Menschengeschlechts von der Erde enden, die, soviel wir wissen, die Mutter alles Lebendigen ist?

Denn wie immer es um »die Stellung des Menschen im Kosmos« bestellt sein mag, die Erde und die irdische Natur scheinen zumindest insofern einzigartig im Weltall zu sein, als sie solchen Wesen, wie Menschen es sind, die Bedingungen bereitstellen, unter denen sie ohne Umstände und ohne auf von ihnen selbst ersonnene Mittel angewiesen zu sein, leben und sich bewegen und atmen können. Die Welt als ein Gebilde von Menschenhand ist, im Unterschied zur tierischen Umwelt, der Natur nicht absolut verpflichtet, aber das Leben als solches geht in diese künstliche Welt nie ganz und gar ein, wie es auch nie ganz und gar in ihr aufgehen kann; als ein lebendes Wesen bleibt der Mensch dem Reich des Lebendigen verhaftet, von dem er sich doch dauernd auf eine künstliche, von ihm selbst errichtete Welt hin entfernt. Schon seit geraumer Zeit versuchen die Naturwissenschaften, auch das Leben künstlich herzustellen, und sollte ihnen das gelingen, so hätten sie wirklich die Nabelschnur zwischen dem Menschen und der Mutter alles Lebendigen, der Erde, durchschnitten. Das Bestreben, »dem Gefängnis der Erde« und damit den Bedingungen zu entrinnen, unter denen die Menschen das Leben empfangen haben, ist am Werk in den Versuchen, Leben in der Retorte zu erzeugen oder durch künstliche Befruchtung Übermenschen zu züchten oder Mutationen zustande zu bringen, in denen menschliche Gestalt und Funktionen radikal »verbessert« werden würden, wie es sich vermutlich auch in den Versuchen äußert, die Lebensspanne weit über die Jahrhundertgrenze auszudehnen.

Dieser zukünftige Mensch, von dem die Naturwissenschaften meinen, er werde in nicht mehr als hundert Jahren die Erde bevölkern, dürfte, wenn er wirklich je entstehen sollte, seine Existenz der Rebellion des Menschen gegen sein eigenes Dasein verdanken, nämlich gegen das, was ihm bei der Geburt als freie Gabe geschenkt war und was er nun gleichsam umzutauschen wünscht gegen Bedingungen, die er selbst schafft. Daß solch ein Umtausch im Bereich des Möglichen liegt, daran haben wir keinerlei Grund zu zweifeln, sowie wir ja auch leider keinen Grund haben, daran zu zweifeln, daß wir imstande sind, alles organische Leben auf der Erde zu vernichten. Die Frage kann nur sein, ob wir unsere neue wissenschaftliche Erkenntnis und unsere ungeheuren technischen Fähigkeiten in dieser Richtung zu betätigen wünschen; und diese Frage ist im Rahmen der Wissenschaften schlechthin unbeantwortbar, ja sie ist in ihrem Rahmen noch nicht einmal sinnvoll gestellt, weil es im Wesen der Wissenschaft liegt, jeden einmal eingeschlagenen Weg bis an sein Ende zu verfolgen. Auf jeden Fall ist diese Frage eine politische Frage ersten Ranges und kann schon aus diesem Grund nicht gut der Entscheidung von Fachleuten, weder den Berufswissenschaftlern noch den Berufspolitikern, überlassen bleiben.

Während dies alles noch Sache einer entfernten Zukunft sein mag, haben sich die ersten Rückschläge der großen wissenschaftlichen Triumphe in der sogenannten Grundlagenkrise der Naturwissenschaften selbst eingestellt. Es zeigt sich nämlich, daß die »Wahrheiten« des modernen wissenschaftlichen Weltbilds, die mathematisch beweisbar und technisch demonstrierbar sind, sich auf keine Weise mehr sprachlich oder gedanklich darstellen lassen. Sobald man versucht, diese »Wahrheiten« in Begriffe zu fassen und in einem sprechend-aussagenden Zusammenhang anschaulich zu machen, kommt ein Unsinn heraus, der »vielleicht nicht ganz so unsinnig ist wie ein ›dreieckiger Kreis‹, aber erheblich unsinniger als ein ›geflügelter Löwe‹« (Erwin Schrödinger). Wir wissen noch nicht, ob dies endgültig ist. Es könnte immerhin sein, daß es für erdgebundene Wesen, die handeln, als seien sie im Weltall beheimatet, auf immer unmöglich ist, die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen, d. h. denkend über sie zu sprechen. Sollte sich das bewahrheiten, so würde es heißen, daß unsere Gehirnstruktur, d. h. die physisch-materielle Bedingung menschlichen Denkens, uns hindert, die Dinge, die wir tun, gedanklich nachzuvollziehen – woraus in der Tat folgen würde, daß uns gar nichts anderes übrigbleibt, als nun auch Maschinen zu ersinnen, die uns das Denken und Sprechen abnehmen. Sollte sich herausstellen, daß Erkennen und Denken nichts mehr miteinander zu tun haben, daß wir erheblich mehr erkennen und daher auch herstellen können, als wir denkend zu verstehen vermögen, so würden wir wirklich uns selbst gleichsam in die Falle gegangen sein, bzw. die Sklaven – zwar nicht, wie man gemeinhin glaubt, unserer Maschinen, aber – unseres eigenen Erkenntnisvermögens geworden sein, von allem Geist und allen guten Geistern verlassene Kreaturen, die sich hilflos jedem Apparat ausgeliefert sehen, den sie überhaupt nur herstellen können, ganz gleich wie verrückt oder wie mörderisch er sich auswirken möge.

Aber auch abgesehen von diesen letzten, noch im Ungewissen liegenden Folgen hat die Grundlagenkrise der Wissenschaften ihre ernsten politischen Aspekte. Wo immer es um die Relevanz der Sprache geht, kommt Politik notwendigerweise ins Spiel; denn Menschen sind nur darum zur Politik begabte Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen sind. Wären wir töricht genug, auf die von allen Seiten neuerdings erteilten Ratschläge zu hören und uns dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaften anzupassen, so bliebe uns nichts anderes übrig, als auf das Sprechen überhaupt zu verzichten. Denn die Wissenschaften reden heute in einer mathematischen Symbolsprache, die ursprünglich nur als Abkürzung für Gesprochenes gemeint war, sich aber hiervon längst emanzipiert hat und aus Formeln besteht, die sich auf keine Weise zurück in Gesprochenes verwandeln lassen. Die Wissenschaftler leben also bereits in einer sprach-losen Welt, aus der sie qua Wissenschaftler nicht mehr herausfinden. Und dieser Tatbestand muß, was politische Urteilsfähigkeit betrifft, ein gewisses Mißtrauen erregen. Was dagegenspricht, sich in Fragen, die menschliche Angelegenheiten angehen, auf Wissenschaftler qua Wissenschaftler zu verlassen, ist nicht, daß sie sich bereitfanden, die Atombombe herzustellen, bzw. daß sie naiv genug waren zu meinen, man würde sich um ihre Ratschläge kümmern und bei ihnen anfragen, ob und wie sie eingesetzt werden sollte; viel schwerwiegender ist, daß sie sich überhaupt in einer Welt bewegen, in der die Sprache ihre Macht verloren hat, die der Sprache nicht mächtig ist. Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann. Es mag Wahrheiten geben, die jenseits des Sprechenden liegen, und sie mögen für den Menschen, sofern er auch im Singular, d. h. außerhalb des politischen Bereichs im weitesten Verstand, existiert, von größtem Belang sein. Sofern wir im Plural existieren, und das heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können, was im Sprechen einen Sinn ergibt.

Näherliegend und vielleicht ebenso entscheidend ist ein anderes bedrohliches Ereignis des letzten Jahrzehnts, die noch in ihren Anfangsstadien begriffene Ausbreitung der Automation. Wir wissen bereits, ohne es uns doch recht vorstellen zu können, daß die Fabriken sich in wenigen Jahren von Menschen geleert haben werden und daß die Menschheit der uralten Bande, die sie unmittelbar an die Natur ketten, ledig sein wird, der Last der Arbeit und des Jochs der Notwendigkeit. Auch hier handelt es sich um einen Grundaspekt menschlichen Daseins, aber die Rebellion gegen diese menschliche Existenzbedingung, das Verlangen nach dem leichten, von Mühe und Arbeit befreiten, göttergleichen Leben ist so alt wie die überlieferte Geschichte. Auch ist ein von Arbeit befreites Leben ja nicht neu; es gehörte einst zu den selbstverständlichsten und bestgesicherten Vorrechten und Privilegien der Wenigen, die über die Vielen herrschten. So mag es scheinen, als würde hier durch den technischen Fortschritt nur das verwirklicht, wovon alle Generationen des Menschengeschlechts nur träumten, ohne es jedoch leisten zu können.

Aber dieser Schein trügt. Die Neuzeit hat im siebzehnten Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die Arbeit zu verherrlichen, und sie hat zu Beginn unseres Jahrhunderts damit geendet, die Gesellschaft im Ganzen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. Die Erfüllung des uralten Traums trifft wie in der Erfüllung von Märchenwünschen auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und diese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um deretwillen die Befreiung sich lohnen würde. Innerhalb dieser Gesellschaft, die egalitär ist, weil dies die der Arbeit angemessene Lebensform ist, gibt es keine Gruppe, keine Aristokratie politischer oder geistiger Art, die eine Wiedererholung der Vermögen des Menschen in die Wege leiten könnte. Auch die Präsidenten der Republiken, die Könige und Kanzler mächtiger Reiche halten das, was sie tun, für eine im Leben der Gesellschaft notwendige Arbeit, ihr Amt ist ein Job wie jeder andere auch; und was die mit geistigen Tätigkeiten Befaßten von dem, was sie tun, denken, drückt der Name ›Geistesarbeiten‹ zur Genüge aus: wo andere mit der Hand arbeiten, bedienen sie sich eines anderen Körperteils, nämlich des Kopfes. Hiervon ausgenommen sind wirklich nur noch »die Dichter und Denker«, die schon aus diesem Grunde außerhalb der Gesellschaft stehen. Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?

Auf all diese Fragen, Sorgen und Probleme weiß dies Buch keine Antwort. Was es an Antworten gibt, wird jeden Tag und überall von Menschen faktisch gegeben, und sofern es sich um Lösungen von Problemen handeln sollte, sind diese eine Sache der praktischen Politik, die von der Übereinkunft vieler Menschen abhängen und abhängen müssen. Sie sind und dürfen keine Sache theoretischer Erwägungen eines Einzelnen sein, die nie mehr als die Ansicht eines Menschen reflektieren, als hätten wir es hier überhaupt mit Dingen zu tun, für die es nur eine mögliche Lösung gäbe. Was ich daher im folgenden vorschlage, ist eine Art Besinnung auf die Bedingungen, unter denen, soviel wir wissen, Menschen bisher gelebt haben, und diese Besinnung ist geleitet, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, von den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwärtigen Situation. Solch eine Besinnung verbleibt natürlich im Bereich des Denkens und Nachdenkens, und praktisch gesprochen vermag sie nichts, als zu weiterer Besinnung anregen – was immerhin vielleicht nicht nichts ist angesichts des oft ruchlos anmutenden Optimismus, der hoffnungslosen Verwirrtheit oder dem ahnungslosen Wiederkäuen des guten Alten, die nur zu oft die geistige Atmosphäre bestimmen, in der diese Dinge diskutiert werden. Wie immer es damit bestellt ist: was ich vorschlage, ist etwas sehr Einfaches, es geht mir um nichts mehr, als dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind.

»Was wir tun, wenn wir tätig sind« – das ist das Thema des vorliegenden Buches. Es handelt nur von den allerelementarsten Gliederungen, in die das Tätigsein überhaupt zerfällt, also von denjenigen, die der Überlieferung wie unserer eigenen Meinung zufolge offenbar innerhalb des Erfahrungshorizonts jedes Menschen liegen sollten. Aus diesem und anderen, später angeführten Gründen fällt das höchste und vielleicht reinste Tätigsein, von dem Menschen wissen, die Tätigkeit des Denkens, aus dem Rahmen dieser Überlegungen heraus. Daraus ergibt sich systematisch, daß das Buch um die drei Kapitel, die jeweils eine Analyse der Arbeit, des Herstellens und des Handelns enthalten, zentriert ist. Ein abschließendes Kapitel geht historisch darauf ein, wie sich diese Tätigkeiten in der Neuzeit zueinander verhalten haben, aber auch in der systematisch gehaltenen Analyse der anderen Kapitel werden die verschiedenen Konstellationen innerhalb der Vita activa selbst wie das Verhältnis von Vita activa und Vita contemplativa, wie wir sie aus der Geschichte kennen, immer mitberücksichtigt.

So reicht der historische Horizont des Buches nicht weiter als bis zum Ende der Neuzeit. Die Neuzeit und die moderne Welt sind nicht dasselbe. Was die wissenschaftliche Entwicklung betrifft, so ist die Neuzeit, die mit dem siebzehnten Jahrhundert anhob, bereits um die Jahrhundertwende an ihr Ende gekommen; was das Politische anlangt, so dürfte die Welt, in der wir nun leben, angebrochen sein, als die ersten atomaren Explosionen auf der Erde stattfanden. Aber diese moderne Welt bleibt im Hintergrund meiner Erwägungen, die noch voraussetzen, daß die Grundvermögen des Menschen, die den Grundbedingtheiten menschlicher Existenz auf der Erde entsprechen, sich nicht ändern; sie können so lange nicht unwiderruflich verlorengehen, als diese Grundbedingtheiten nicht radikal durch andere ersetzt sind. Die Absicht der historischen Analysen ist, die neuzeitliche Weltentfremdung in ihrem doppelten Aspekt: der Flucht von der Erde in das Universum und der Flucht aus der Welt in das Selbstbewußtsein, in ihre Ursprünge zu verfolgen, um so vielleicht zu einem besseren Verständnis des neuzeitlichen Gesellschaftsphänomens zu kommen, bzw. der Situation der europäischen Menschheit in dem Augenblick, als für sie und damit für alle Menschen der Erde ein neues Zeitalter anbrach.

Erstes Kapitel Die menschliche Bedingtheit

§ 1 Vita activa und Condition humaine

Mit dem Wort Vita activa sollen im folgenden drei menschliche Grundtätigkeiten zusammengefaßt werden: Arbeiten, Herstellen und Handeln. Sie sind Grundtätigkeiten, weil jede von ihnen einer der Grundbedingungen entspricht, unter denen dem Geschlecht der Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist.

Die Tätigkeit der Arbeit entspricht dem biologischen Prozeß des menschlichen Körpers, der in seinem spontanen Wachstum, Stoffwechsel und Verfall sich von Naturdingen nährt, welche die Arbeit erzeugt und zubereitet, um sie als die Lebensnotwendigkeiten dem lebendigen Organismus zuzuführen. Die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Arbeitens steht, ist das Leben selbst.

Im Herstellen manifestiert sich das Widernatürliche eines von der Natur abhängigen Wesens, das sich der immerwährenden Wiederkehr des Gattungslebens nicht fügen kann und für seine individuelle Vergänglichkeit keinen Ausgleich findet in der potentiellen Unvergänglichkeit des Geschlechts. Das Herstellen produziert eine künstliche Welt von Dingen, die sich den Naturdingen nicht einfach zugesellen, sondern sich von ihnen dadurch unterscheiden, daß sie der Natur bis zu einem gewissen Grade widerstehen und von den lebendigen Prozessen nicht einfach zerrieben werden. In dieser Dingwelt ist menschliches Leben zu Hause, das von Natur in der Natur heimatlos ist; und die Welt bietet Menschen eine Heimat in dem Maße, in dem sie menschliches Leben überdauert, ihm widersteht und als objektiv-gegenständlich gegenübertritt. Die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Herstellens steht, ist Weltlichkeit, nämlich die Angewiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und Objektivität.

Das Handeln ist die einzige Tätigkeit der Vita activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material und Dingen direkt zwischen Menschen abspielt. Die Grundbedingung, die ihr entspricht, ist das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, daß nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern. Zwar ist menschliche Bedingtheit in allen ihren Aspekten auf das Politische bezogen, aber die Bedingtheit durch Pluralität steht zu dem, daß es so etwas wie Politik unter Menschen gibt, noch einmal in einem ausgezeichneten Verhältnis; sie ist nicht nur die conditio sine qua non, sondern die conditio per quam. Für Menschen heißt Leben – wie das Lateinische, also die Sprache des vielleicht zutiefst politischen unter den uns bekannten Völkern, sagt – soviel wie »unter Menschen weilen« (inter homines esse) und Sterben soviel wie »aufhören unter Menschen zu weilen« (desinere inter homines esse). Hiermit stimmt die Bibel in gewissem Sinne überein, sofern in einer der Versionen der Schöpfungsgeschichte Gott nicht den Menschen erschuf, sondern die Menschen: »und schuf sie einen Mann und ein Weib.« Dieser im Plural erschaffene Mensch unterscheidet sich prinzipiell von jenem Adam, den Gott »aus einem Erdenkloß« machte, um ihm dann nachträglich ein Weib zuzugesellen, das »aus der Rippe« des Menschen erschaffen, Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch war. Hier ist die Pluralität den Menschen nicht ursprünglich zu eigen, sondern ihre Vielheit ist erklärt aus Vervielfältigung.[1] Jede wie immer geartete »Idee vom Menschen überhaupt« begreift die menschliche Pluralität als Resultat einer unendlich variierbaren Reproduktion eines Urmodells und bestreitet damit von vornherein und implicite die Möglichkeit des Handelns. Das Handeln bedarf einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird.

Alle drei Grundtätigkeiten und die ihnen entsprechenden Bedingungen sind nun nochmals in der allgemeinsten Bedingtheit menschlichen Lebens verankert, daß es nämlich durch Geburt zur Welt kommt und durch Tod aus ihr wieder verschwindet. Was die Mortalität anlangt, so sichert die Arbeit das Am-Leben-Bleiben des Individuums und das Weiterleben der Gattung; das Herstellen errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält; das Handeln schließlich, soweit es der Gründung und Erhaltung politischer Gemeinwesen dient, schafft die Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen, für Erinnerung und damit für Geschichte. Auch an der Natalität sind alle Tätigkeiten gleicherweise orientiert, da sie immer auch die Aufgabe haben, für die Zukunft zu sorgen, bzw. dafür, daß das Leben und die Welt dem ständigen Zufluß von Neuankömmlingen, die als Fremdlinge in sie hineingeboren werden, gewachsen und auf ihn vorbereitet bleibt. Dabei ist aber das Handeln an die Grundbedingung der Natalität enger gebunden als Arbeiten und Herstellen. Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d. h. zu handeln. Im Sinne von Initiative – ein initium setzen – steckt ein Element von Handeln in allen menschlichen Tätigkeiten, was nichts anderes besagt, als daß diese Tätigkeiten eben von Wesen geübt werden, die durch Geburt zur Welt gekommen sind und unter der Bedingung der Natalität stehen. Und da Handeln ferner die politische Tätigkeit par excellence ist, könnte es wohl sein, daß Natalität für politisches Denken ein so entscheidendes, Kategorien-bildendes Faktum darstellt, wie Sterblichkeit seit eh und je und im Abendland zumindest seit Plato der Tatbestand war, an dem metaphysisch-philosophisches Denken sich entzündete.

Nun umfaßt aber die Condition humaine, die menschliche Bedingtheit im Ganzen, mehr als nur die Bedingungen, unter denen den Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist. Menschen sind bedingte Wesen, weil ein jegliches, womit sie in Berührung kommen, sich unmittelbar in eine Bedingung ihrer Existenz verwandelt. Die Welt, in der die Vita activa sich bewegt, besteht im wesentlichen aus Dingen, die Gebilde von Menschenhand sind; und diese Dinge, die ohne den Menschen nie entstanden wären, sind wiederum Bedingung menschlicher Existenz. Die Menschen leben also nicht nur unter den Bedingungen, die gleichsam die Mitgift ihrer irdischen Existenz überhaupt darstellen, sondern darüber hinaus unter selbstgeschaffenen Bedingungen, die ungeachtet ihres menschlichen Ursprungs die gleiche bedingende Kraft besitzen wie die bedingenden Dinge der Natur. Was immer menschliches Leben berührt, was immer in es eingeht, verwandelt sich sofort in eine Bedingung menschlicher Existenz. Darum sind Menschen, was auch immer sie tun oder lassen, stets bedingte Wesen. Was in ihrer Welt erscheint, wird sofort ein Bestandteil der menschlichen Bedingtheit. Die Wirklichkeit der Welt macht sich innerhalb menschlicher Existenz als die diese Existenz bedingende Kraft geltend und wird von ihr als solche empfunden. Die Objektivität der Welt – ihr Objekt- und Ding-Charakter – und die menschliche Bedingtheit ergänzen einander und sind aufeinander eingespielt; weil menschliche Existenz bedingt ist, bedarf sie der Dinge, und die Dinge wären ein Haufen zusammenhangloser Gegenstände, eine Nicht-Welt, wenn nicht jedes Ding für sich und alle zusammen menschliche Existenz bedingen würden.

Um Mißverständnisse zu vermeiden: die Rede von der Bedingtheit der Menschen und Aussagen über die »Natur« des Menschen sind nicht dasselbe. Auch die Gesamtsumme menschlicher Tätigkeiten und Fähigkeiten, insofern sie menschlichen Bedingtheiten entsprechen, stellt nicht so etwas wie eine Beschreibung der Menschennatur dar. Selbst wenn wir das, was wir hier ausdrücklich auslassen, die Tätigkeit des Denkens und die Fähigkeit der Vernunft, mit in unsere Erörterung hineinnehmen würden, ja selbst wenn es einem gelingen sollte, ein peinlich genaues Verzeichnis aller menschlichen Möglichkeiten, wie sie uns heute vorliegen, anzufertigen, so wären damit die wesentlichen Charaktere menschlicher Existenz keineswegs erschöpft, nicht einmal im negativen Verstande, als hätte man nun wenigstens gefunden, was menschliche Existenz schlechterdings nicht entbehren dürfe, ohne aufzuhören, menschlich zu sein. Die radikalste Veränderung in der menschlichen Bedingtheit, die wir uns vorstellen können, wäre eine Abwanderung auf einen anderen Planeten, und diese Vorstellung ist ja heute keineswegs mehr eine müßige Phantasie. Dies würde heißen, daß die Menschen ihr Leben den irdisch-gegebenen Bedingungen ganz und gar entziehen und es gänzlich unter Bedingungen stellen, die sie selbst geschaffen haben. Der Erfahrungshorizont eines solchen Lebens wäre vermutlich so radikal geändert, daß das, was wir unter Arbeiten, Herstellen, Handeln, Denken verstehen, in ihm kaum noch einen Sinn ergäbe. Und doch kann man kaum leugnen, daß selbst diese hypothetischen planetaren Auswanderer noch Menschen blieben; aber die einzige Aussage, die wir über ihre Menschennatur machen könnten, wäre, daß sie immer noch bedingte Wesen sind, wiewohl unter solchen Verhältnissen die menschliche Bedingtheit nahezu ausschließlich das Produkt von Menschen selbst wäre.

Im Gegensatz zur Bedingtheit des Menschen, über die wir, wenn auch noch so unzureichende, Aussagen machen können, scheint das Problem des Wesens des Menschen, das Augustinische quaestio mihi factus sum – »ich bin mir selbst zu einer Frage geworden« –, unlösbar, wobei es sogar gleichgültig ist, ob man diese Frage individualpsychologisch oder allgemein philosophisch versteht. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß wir, die wir das Wesen der Dinge, die uns umgeben und die wir nicht sind, also das Wesen irdischer und vielleicht einiger Dinge in dem die Erde umgebenden Universum, erkennen, bestimmen und definieren können, auch das Gleiche für uns selbst zu leisten imstande sind – als könnten wir wirklich über unseren eigenen Schatten springen. Zudem berechtigt uns nichts zu der Annahme, daß der Mensch überhaupt ein Wesen oder eine Natur im gleichen Sinne besitzt wie alle anderen Dinge. Sofern es aber wirklich so etwas wie ein Wesen des Menschen geben sollte, so ist zweifellos, daß nur ein Gott es erkennen und definieren könnte, weil nur ein Gott vielleicht imstande ist, über ein »Wer« in dem gleichen Sinne Aussagen zu machen wie über ein »Was«.[2] Die Formen menschlicher Erkenntnis sind anwendbar auf alles, was »natürliche« Eigenschaften hat, und somit auch auf uns selbst, insofern die Menschen Exemplare der höchst entwickelten Gattung organischen Lebens sind; aber diese gleichen Erkenntnisformen versagen, sobald wir nicht mehr fragen: Was sind wir, sondern: Wer sind wir. Dies Versagen ist der eigentliche Grund, warum die Versuche, das Wesen des Menschen zu bestimmen, zumeist mit irgendwelchen Konstruktionen eines Göttlichen enden, eines Philosophengottes, der sich bei näherem Zusehen immer als eine Art Urmodell oder platonische Idee vom Menschen enthüllt. Selbstverständlich ist die Demaskierung solch philosophischer Begriffe vom Göttlichen als eine Vergöttlichung menschlicher Fähigkeiten und Tätigkeiten kein Beweis, nicht einmal ein Argument, für die Nichtexistenz Gottes. Aber die Tatsache, daß Versuche, das Wesen des Menschen zu bestimmen, so leicht zu Vorstellungen führen, die uns nur deshalb als ›göttlich‹ anmuten, weil sie offenbar Übersteigerungen eines Menschlichen beinhalten, dürfte uns vielleicht doch argwöhnisch gegen den Versuch machen, das Wesen des Menschen begrifflich zu bestimmen.

Andererseits können die Bedingungen menschlicher Existenz – das Leben selbst und die Erde, Natalität und Mortalität, Weltlichkeit und Pluralität – niemals »den Menschen« erklären oder Antwort auf die Frage geben, was und wer wir sind, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil keine von ihnen absolut bedingt. Dies war immer die Ansicht der Philosophie im Unterschied zu den Wissenschaften, Anthropologie, Psychologie, Biologie usw., die sich auch mit dem Menschen befassen. Aber heute könnte man fast sagen, daß es wissenschaftlich erwiesen ist, daß die Menschen, wiewohl sie unter den Bedingungen der Erde leben und wahrscheinlich immer unter ihnen leben werden, doch keineswegs im gleichen Sinne erdgebundene Kreaturen sind wie alle anderen Lebewesen. Dankt doch die moderne Naturwissenschaft ihre außerordentlichen Triumphe dem, daß sie ihren Blickpunkt geändert hat und auf die erdgebundene Natur so blickt und sie so behandelt, als ob sie gar nicht mehr auf der Erde, sondern im Universum lokalisiert wäre, als ob es ihr gelungen wäre, den archimedischen Punkt nicht nur zu finden, sondern sich auf ihn auch zu stellen und von ihm aus zu operieren.

§ 2 Der Begriff der Vita activa

Der Begriff Vita activa ist beladen und überladen mit traditionellen Vorstellungen. Er ist genau so alt, jedoch nicht älter als unsere Tradition politischen Denkens selbst, und weit entfernt davon, alle politischen Erfahrungen der abendländischen Menschheit zu begreifen, verdankt er seinen Ursprung einer spezifischen geschichtlichen Konstellation, der sie niemals wirklich entwachsen ist: dem Prozeß des Sokrates, und das heißt natürlich dem Konflikt zwischen dem Philosophen und der Polis. Die politische Philosophie, die hier entstand und den Grund zu der abendländischen Tradition von Philosophie wie Politik legte, hat einen großen Teil der Erfahrungen einer früheren Vergangenheit einfach eliminiert, weil sie für ihre unmittelbaren politischen Zwecke irrelevant und für ihre philosophischen Absichten störend waren. Das Wort Vita activa findet sich erst in der mittelalterlichen Philosophie, wo es dazu dient, den aristotelischen βίoς πoλιτιϰóς ins Lateinische zu übersetzen und, wie wir sehen werden, entscheidend umzuinterpretieren. Hingegen spricht Augustin noch von einer vita negotiosa oder actuosa in der ursprünglichen griechischen Bedeutung: von einem Leben, das öffentlich politischen Dingen gewidmet ist.[3]

Aristoteles hatte drei Lebensweisen – ßíoι – unterschieden, zwischen denen ein freier Mann, d. h. ein Mann, der unabhängig war von den Notdürften des Lebens und den von ihnen geschaffenen Verhältnissen, wählen konnte. Da es sich um Lebensweisen der Freiheit handelte, schieden alle Berufe aus, die dem Leben selbst und seiner Erhaltung dienten, also vor allem die Arbeit, die als Lebensweise der Sklaven einem doppelten Zwang unterlag, nämlich dem Gezwungenwerden durch das Leben selbst und durch die Befehle des Herrn; aber auch die herstellende Lebensweise des freien Handwerkers und das auf Erwerb gerichtete Leben des Kaufmanns kamen nicht in Betracht. Es schieden somit alle diejenigen aus, die freiwillig oder unfreiwillig, zeitweilig oder während der gesamten Lebenszeit, sich nicht frei bewegen oder betätigen konnten, die nicht in jedem Augenblick ihres Lebens Herr ihrer Zeit und ihres jeweiligen Aufenthaltsortes waren.[4] Die drei Lebensweisen, die nach dieser Eliminierung übrigbleiben, haben miteinander gemein, daß sie sich alle im Bereich des »Schönen« abspielen, das heißt in der Gesellschaft von Dingen, die nicht notwendig gebraucht werden, ja nicht einmal zu irgend etwas Bestimmtem nütze sind. Unter diesen zählt Aristoteles auf: das Leben, das im Genuß und Verzehr des körperlich Schönen dahingeht; das Leben, das innerhalb der Polis schöne Taten erzeugt; und das Leben des Philosophen, der durch Erforschen und Schauen dessen, was nie vergeht, sich in einem Bereich immerwährender Schönheit aufhält, das dem doppelten Eingriff des Menschen, seinem Herstellen neuer Dinge und seinem Verzehren dessen, was ist, entzogen ist.[5]

Was nun den βίoς πoλιτιϰóς angeht, so liegt der Hauptunterschied zwischen diesem aristotelischen Begriff und der späteren mittelalterlichen Vita activa darin, daß Aristoteles damit ausdrücklich nur den Bereich des im eigentlichen Sinne Politischen meinte, und mit ihm das Handeln (πράττειν) als die im eigentlichen Sinne politische Tätigkeit. Im Sinne der Griechen konnten weder Arbeiten noch Herstellen überhaupt einen ßíoς bilden, das heißt eine Lebensweise, die eines freien Mannes würdig ist und in der sich Freiheit manifestiert; da sie dazu dienten, das Notwendige herbeizuschaffen und das Nützliche zu produzieren, waren sie unfrei, nämlich gezwungen von den Nöten und Wünschen der Menschen.[6] Unter dieses Verdikt des Notwendigen und des Nützlichen konnte das Leben im Bereich der Polis nicht fallen, weil griechischer Auffassung zufolge das eigentlich Politische keineswegs notwendigerweise entstand, wo immer Menschen in geordneten Verhältnissen zusammenleben. Nicht etwa, daß die Griechen im Allgemeinen und Aristoteles im Besonderen nicht sehr gut gewußt hätten, daß menschliches Zusammenleben immer in irgendeiner Form der Organisation vor sich geht oder daß Herrschaft als solche möglicherweise eine ausgezeichnete Lebensweise darstellt; aber gerade weil für menschliches Zusammenleben Organisation notwendig ist, galt ihnen ein solches bloßes Organisiertsein noch nicht als politisch, und weil despotische Herrschaft, die ihrer Erfahrung nach in allen Gemeinwesen notwendig war, die nicht eine Polis bildeten, eine Herrschaft ausübte, die unter solchen Verhältnissen unbedingt lebensnotwendig war, waren sie der Meinung, daß das Leben eines Herrschers nicht zu den Lebensweisen eines freien Mannes gehörte.[7]

Mit dem Verschwinden des antiken Stadt-Staates – Augustin war vielleicht der letzte, der zum mindesten noch wußte, welchen Rang das Politische einmal gehabt hat – verlor der Begriff der Vita activa seine eigentlich politische Bedeutung und begann, alle Arten einer aktiven Beschäftigung mit den Dingen der Welt zu bezeichnen. Daraus folgte gewiß nicht, daß Arbeiten und Herstellen in der Rangordnung menschlicher Tätigkeiten aufrückten, so daß sie es nun mit dem Politischen an Würde hätten aufnehmen können.[8] Es verhielt sich vielmehr genau umgekehrt; auch das Handeln war nun auf das Niveau der Tätigkeiten herabgedrückt, die für das Leben auf der Erde unbedingt notwendig waren, so daß von den drei freien Lebensweisen des Aristoteles nur die dritte, die Vita contemplativa, der βίoς ϑεῳρητιϰóς, übrigblieb.[9]

Dennoch ist der außerordentliche Vorrang, den die Kontemplation vor Tätigkeiten jeglicher Art, auch der politischen des Handelns, in der Tradition besitzt, nicht christlichen Ursprungs. Wir begegnen ihm bereits in Platos politischer Philosophie, in der nicht nur die utopische Ordnung der Polis von der überlegenen Einsicht der Philosophen geleitet wird, sondern die bereits als Ordnung kein anderes Ziel hat, als die Lebensweise des Philosophen zu ermöglichen. Ebenso ist Aristoteles’ Aufzählung der freien Lebensweisen deutlich geleitet von dem Ideal der Kontemplation und der ihr zugehörigen Lebensweise – der ϑεωρία und dem βίoς ϑεῳρητιϰóς. Den geläufigen Vorbedingungen für Freiheit in der griechischen Welt, dem Freisein von den Notdürften des Lebens und dem Zwang durch andere, fügten die Philosophen die Befreiung von politischer Tätigkeit, die Muße, d. h. die Enthaltung von allen öffentlichen Geschäften (σχoλή) hinzu,[10] und es ist keine Frage, daß der späteren christlichen Forderung, unbehelligt von allen politischen Geschäften und unbekümmert um das, was im öffentlichen Raume vorging, leben zu dürfen, das bewußte Desinteressement an Politik der spätantiken Philosophenschulen vorausgegangen war. Das Christentum forderte nur für Alle, was bis dahin nur von den Wenigen in Anspruch genommen war.

Die mittelalterliche Vita activa, die alle menschlichen Tätigkeiten umfaßt, insofern sie alle vom Standpunkt der absoluten Ruhe in der Kontemplation her verstanden sind, steht daher der griechischen άσχoλία, der Unruhe, die schon für Aristoteles das Zeichen alles Tätigseins war, näher als dem griechisch verstandenen βίoς πoλιτιϰóς. Der Unterschied zwischen einer Ruhe, die in einem gleichsam atemlosen Ansichhalten jede körperliche Bewegung stillegt, und der Unruhe, die jeder Tätigkeit als solcher zukommt, ist bereits bei Aristoteles von größerem Gewicht als die Unterscheidung zwischen der politischen und der kontemplativen Lebensweise, weil dieser Unterschied sich in allen drei Lebensweisen noch einmal nachweisen läßt. Aristoteles vergleicht ihn mit dem Unterschied zwischen Krieg und Frieden und meint, so wie der Krieg um des Friedens willen stattfinde, so müsse jede Art von Tätigkeit, selbst noch die Tätigkeit des Denkens, um einer absoluten Ruhe willen stattfinden und in ihr gipfeln.[11] Was immer Körper und Seele bewegt, die äußeren wie die inneren Bewegungen des Sprechens und des Denkens müssen zur Ruhe kommen im Betrachten der Wahrheit. Und dies galt nicht nur für das Sich-Zeigen der griechischen Seinswahrheit, es blieb gültig auch für die christliche Offenbarung der Wahrheit durch das Wort eines lebendigen Gottes.[12]

So ist bis zum Beginn der Neuzeit die Vorstellung der Vita activa immer an ein Negativum gebunden; sie stand unter dem Zeichen der Un-ruhe, sie war nec-otium, ά-σχoλία. Dies hielt sie in engstem Bezug zu der noch grundsätzlicheren griechischen Unterscheidung zwischen den Dingen, die aus sich selbst sind, was sie sind, und jenen anderen, die ihr Dasein den Menschen verdanken, zwischen Dingen, die φύσεί, und denen, die νóµῳ sind. Das absolute Primat der Kontemplation vor jeglicher Tätigkeit ruhte letztlich auf der Überzeugung, daß kein Gebilde von Menschenhand es je an Schönheit und Wahrheit mit dem Natürlichen und dem Kosmischen aufnehmen könne, das, ohne der Einmischung oder der Hilfe der Menschen zu bedürfen, unvergänglich und unveränderlich in sich selbst schwingt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist dieses Ewigsein, das sich den veränderlichen Sterblichen nur enthüllen kann, wenn sie mit allen Bewegungen und Tätigkeiten an sich halten und völlig zur Ruhe gekommen sind. Angesichts dieser Haltung völliger Stille verschwinden alle Unterscheidungen und Gliederungen innerhalb der Vita activa als solcher. Vom Standpunkt der Kontemplation aus betrachtet, spielt es keine Rolle mehr, was die ihr notwendige Ruhe stört; hier wird alles, was Bewegung oder Tätigkeit ist, unterschiedslos zur Störung.

Im Sinne der Tradition wird also das Wesen der Vita activa vom Standpunkt der Vita contemplativa her bestimmt, und die beschränkte Anerkennung, die ihr immerhin zuteil wird, wird ihr verliehen, sofern sie der Bedürftigkeit eines lebendigen Körpers, an den die Kontemplation gebunden bleibt, dient.[13] Der christliche Glaube an ein Leben nach dem Tode, dessen künftige Wonne sich in den Freuden der Kontemplation ankündigt,[14] besiegelte die Degradierung der Vita activa, aber die Festsetzung eines absoluten Primats der Ruhe gegenüber aller Art von Tätigsein ist nicht christlich, sondern geht zurück auf die Entdeckung, daß Kontemplation im Sinne eines ϑεωρεῖν eine von den Tätigkeiten des Denkens und Argumentierens unabhängige Fähigkeit ist, und diese Entdeckung der sokratischen Schule hat bis in die Neuzeit das metaphysische wie das politische Denken beherrscht.[15] Die sachlichen Gründe dieser Tradition zu behandeln, scheint in diesem Zusammenhang nicht notwendig; natürlich liegen sie tiefer als in den historischen Umständen, die zu dem Konflikt zwischen den Philosophen und der Polis führten, in dessen Verlauf scheinbar zufällig die Vita contemplativa als die Lebensweise des Philosophen mitentdeckt wurde. Sie liegen vermutlich in einem Aspekt der menschlichen Bedingtheit, die durch die Gliederungen der Vita activa, mit der wir es hier zu tun haben, nicht erschöpft ist und auch dann nicht erschöpfend dargestellt wäre, wenn wir das Denken und die ihm eigentümliche Bewegtheit mit einbezogen hätten.

Wenn daher meine Aneignung des Begriffs Vita activa in offenkundigem Widerspruch zur Tradition steht, so nicht, weil ich die Gültigkeit der Erfahrungen, die zu der Unterscheidung zwischen einer Vita activa und einer Vita contemplativa führten, bezweifele; woran ich zweifele, ist vielmehr lediglich die hierarchische Ordnung, die dieser Unterscheidung von Anfang an anhaftete. Das heißt nicht, daß ich den überlieferten Begriff von Wahrheit als etwas, was dem Menschen wesentlich immer gegeben ist – sich ihm offenbart oder ihm von Gott offenbart wird –, bestreiten oder auch nur zur Diskussion stellen möchte, oder daß ich mich dem neuzeitlichen, pragmatischen Wahrheitsbegriffe, demzufolge der Mensch nur wissen kann, was von Menschen gemacht ist oder im Prinzip auch von ihnen gemacht werden kann, etwa verpflichtet fühlte. Mein Einwand gegen die Tradition besteht wesentlich darin, daß durch das in der überlieferten Hierarchie der Kontemplation zuerkannte Primat die Gliederungen und Unterschiede innerhalb der Vita activa verwischt oder nicht beachtet worden sind, und daß allem Anschein zum Trotz sich diese Lage der Dinge auch nicht durch den Abbruch der Tradition in der Neuzeit und die Verkehrung der überkommenen Ordnung durch Marx und Nietzsche geändert hat. Es liegt in der Natur des berühmten Auf-die-Füße-Stellens philosophischer Systeme oder gängiger Wertungen, daß der begriffliche Rahmen, in dem sich diese Umwertungen vollziehen, nahezu vollständig intakt bleibt.

Die modernen Umkehrungen der überkommenen Ordnung teilen mit dieser die Überzeugung, daß allen menschlichen Tätigkeiten ein einziges zentrales Anliegen zugrunde liegen müsse, weil ohne ein solches einigendes Prinzip Ordnung überhaupt nicht etabliert werden könne. Diese Überzeugung ist aber nicht selbstverständlich, und wenn ich von der Vita activa rede, so setze ich voraus, daß die in ihr beschlossenen Tätigkeiten sich nicht auf ein immer gleichbleibendes Grundanliegen »des Menschen überhaupt« zurückführen lassen und daß sie ferner den Grundanliegen einer Vita contemplativa weder überlegen noch unterlegen sind.

§ 3 Ewigkeit und Unsterblichkeit

Seit dem Beginn unserer Tradition politischer Philosophie in der sokratischen Schule, und das heißt seit dem Augenblick, da das Denken sich vom Handeln emanzipierte,[16] hat es als selbstverständlich gegolten, daß dem reinen Denken, das in Kontemplation gipfelte, und allen Arten des Tätigseins, durch die man sich auf die Dinge dieser Welt einlassen kann, zwei voneinander geschiedene, zentrale Anliegen des Menschseins entsprechen. Entscheidend für diese Annahme war, daß die Philosophen – vermutlich Sokrates selbst – entdeckten, daß der politische Bereich nicht notwendigerweise Raum gibt für die Entfaltung aller höheren Möglichkeiten des Menschen, und aus dieser Entdeckung den Schluß zogen, daß sie im reinen Denken nicht nur ein neues, sondern auch ein allen in der Polis geltenden Prinzipien übergeordnetes Prinzip entdeckt hätten. Wollen wir uns in aller Kürze vergegenwärtigen, worum es sich bei diesem Streit der Männer und Prinzipien eigentlich handelte, so mag es für unsere Zwecke genügen, wenn wir uns auf den Unterschied zwischen Unsterblichkeit und Ewigkeit besinnen.

Unsterblichkeit ist ein Währen und Dauern in der Zeit, ein todloses Leben, wie es griechischer Auffassung nach der Natur und den olympischen Göttern zu eigen war. In dieses immerwährende Leben der Natur und unter den Himmel der tod- und alterslosen Götter wurden die sterblichen Menschen geboren, das einzig Vergängliche in einem unvergänglichen Kosmos, in welchem Sterbliche und Unsterbliche einander begegneten, in dem es aber Ewigkeit oder die Herrschaft eines ewigen Gottes nicht gab. Wenn wir Herodot Glauben schenken, war dieser Unterschied zwischen unsterblichen Göttern und einem ewigen Gott den Griechen keineswegs unbekannt; und sie orientierten offenbar an ihm ein gewissermaßen noch rudimentäres Selbstverständnis, bevor die griechische Philosophie in ihren Seinsspekulationen die spezifisch griechische Erfahrung des Ewigen begrifflich klärte und artikulierte. Anläßlich einer Erörterung asiatischer Kulte, die einem unsichtbaren Gott galten, bemerkt Herodot ausdrücklich, daß, verglichen mit diesen, wie wir heute sagen würden, transzendenten Göttern (die jenseits von Raum und Zeit existieren) die griechischen Götter nicht etwa anthropomorph, von gleicher Gestalt wie die Menschen, sondern ἀνθρωπoϕυέας seien, die gleiche Natur hätten wie die Menschen.[17] Den Griechen erwuchs Verlangen nach Unsterblichkeit aus dem Bewußtsein, als Sterbliche von einer unvergänglichen Natur umgeben zu sein und unter den Augen todloser Götter ihr Leben zu verbringen. Eingelassen in eine Ordnung, in der alles unsterblich war außer den Menschen, wurde Sterblichkeit als solche das eigentliche Merkmal menschlicher Existenz. Menschen sind »die Sterblichen« schlechthin, nämlich das Einzige, was überhaupt sterblich ist, und sie unterscheiden sich von den Tieren dadurch, daß sie nicht nur als Glieder der Gattung existieren, deren Unsterblichkeit durch Fortpflanzung gewährleistet ist.[18] Mortalität liegt in dem Faktum beschlossen, daß dem Menschen ein individuelles Leben mit einer erkennbaren Lebensgeschichte aus dem biologischen Lebensprozeß heraus- und zuwächst. Diese individuelle Lebensgeschichte unterscheidet sich von allen anderen natürlichen Prozessen dadurch, daß sie linear verläuft und so den Kreislauf des biologischen Lebens gleichsam durchschneidet. Sterblich sein – das heißt in einem Universum, in dem alles im Kreise schwingt und Anfang und Ende immerfort dasselbe sind, einen Anfang haben und ein Ende und daher in die ganz und gar »unnatürliche« Form einer geradlinigen Bewegung gebannt sein. Nur darum, meinte Alkmaion, sind die Menschen vergänglich, »weil sie den Anfang nicht an das Ende zu knüpfen vermögen«.[19]

Nun liegt die Aufgabe und mögliche Größe der Sterblichen darin, daß sie es vermögen, Dinge hervorzubringen – Werke, Taten, Worte[20] –, die es verdienen, in dem Kosmos des Immerwährenden angesiedelt zu werden, und durch welche die Sterblichen selbst den ihnen gebührenden Platz finden können in einer Ordnung, in der alles unvergänglich ist außer ihnen selbst. Durch unsterbliche Taten, die, so weit das Menschengeschlecht reicht, unvergängliche Spuren in der Welt zurücklassen, können die Sterblichen eine Unsterblichkeit eigener, eben menschlicher Art erlangen und so erweisen, daß auch sie göttlicher Natur sind. So verläuft der Unterschied zwischen Mensch und bloßem (tierischen) Lebewesen mitten durch das Geschlecht der Menschen: nur die »Besten« (ἄριστoι), die zudem ständig sich als die »Besten« erweisen müssen (ἀριστεύειν, ein Tätigkeitswort, das in keiner anderen Sprache sich findet), und zwar dadurch, daß sie »den immerwährenden Ruhm den sterblichen Dingen vorziehen«, sind mehr als bloße Lebewesen; die Vielen, zufrieden mit dem, was die Natur ihnen gewährt, leben und sterben wie Tiere. Dies jedenfalls war noch die Ansicht Heraklits,[21] für die sich allerdings schwerlich ein Beleg bei irgendeinem Philosophen der nachsokratischen Zeit finden dürfte.

In unserem Zusammenhang ist es von keiner Bedeutung, ob es nun Sokrates selbst oder erst Plato war, der das Ewige als das eigentliche Zentrum des metaphysisch-philosophischen Denkens entdeckte. Immerhin spricht für Sokrates, daß er allein – einzig in dieser wie in mancherlei anderer Hinsicht unter den großen Denkern – niemals daran gedacht hat, etwas Schriftliches der Nachwelt zu hinterlassen. Denn es ist ja offenbar, daß, wie sehr auch das Ewige im Zentrum eines Denkens stehen mag, der Denker selbst dies Anliegen in dem Augenblick im Stich läßt, wo er sich hinsetzt und seine Gedanken aufschreibt; solange das Schreiben währt, ist sein primäres Anliegen nicht mehr das Ewige, sondern die Sorge, Spuren des Gedachten für die Nachwelt zu hinterlassen. Er ist auf seine Weise in die Vita activa eingetreten, er ist »tätig« geworden und hat sich damit auf die in der Vita activa geltenden Regeln und Wege, die zu Dauer und möglicherweise zu Unsterblichkeit, aber nicht zu Ewigkeit führen können, eingelassen. Dies aber hat Sokrates, wiewohl er dem Politischen noch so nahe stand, gerade nicht getan. Und das ist um so erstaunlicher, als es sicher Plato und nicht Sokrates war, der den eigentlichen Gegensatz zwischen Ewigkeit und Unsterblichkeit entdeckte, und mit ihm den unlösbaren Konflikt zwischen dem Leben des Philosophen und der Polis, bzw. zwischen dem βίoς ϑεῳρητιϰóς und dem βίoς πoλιτιϰóς.

Die philosophische Erfahrung des Ewigen, die Plato für »unaussprechbar« (ἄρρητoς) und Aristoteles für »wort-los« (ἄνευ λóγoυ) gehalten hat und deren Begriff später in dem Paradox eines »stehenden Jetzt« (nunc stans) erscheint, kann sich nur außerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten vollziehen, wie sie nur den treffen kann, der die Pluralität der Menschengesellschaft verlassen hat. Von diesen Bedingungen handelt das Höhlengleichnis in Platos »Staat«, das uns davon berichtet, wie der Philosoph sich von den Ketten befreien muß, die ihn an seine Mitmenschen fesseln, um dann in vollkommener Vereinzelung die Höhle zu verlassen, von seinen Mitmenschen weder begleitet noch gefolgt. Politisch gesprochen, das heißt in einer Sprache, für die Sterben meint: »aufhören, unter Menschen zu sein«, besagt also die Erfahrung des Ewigen eine Art von Tod, und Plato verstand sich auf das Politische noch gut genug, um dies auch geradezu auszusprechen (im Phaidon); vom wirklichen Tod unterscheidet sich der philosophische Tod natürlich dadurch, daß er nicht endgültig ist, da keine lebende Kreatur die Erfahrung des Ewigen in der Zeit durchhalten kann; das Leben selbst zwingt die Menschen in die Höhle zurück, wo sie wieder leben, nämlich »unter Menschen sind«. Ganz ähnlich hat auch das mittelalterliche Denken die Vita activa, in der wir verweilen können, von der Vita contemplativa geschieden, in der wir uns auf keine Weise zu halten vermögen.[22] Ausschlaggebend ist dabei, daß die Erfahrung eines Ewigen, im Gegensatz zu der des Unsterblichen, in keiner Tätigkeit eine Entsprechung findet und in keine transformiert werden kann; denn auch die Tätigkeit des Denkens, die ein an Worte gebundener Vorgang im Innern des Menschen ist, ist nicht nur unzulänglich, die Erfahrung wiederzugeben, sie kann sie nicht einmal begleiten; eben weil auch das Denken eine Tätigkeit ist, kann es die Kontemplation des Ewigen nur unterbrechen und ruinieren.

Θεωρία, was ursprünglich nicht Schauen, sondern Zuschauen heißt, oder Kontemplation bezeichnen die Erfahrung des Ewigen im Gegensatz zu den bereits bekannten Erfahrungen der Unsterblichkeit und den mit ihnen verbundenen Tätigkeiten aller Art. Es mag sein, daß der höchst berechtigte und nicht nur von Philosophen unterhaltene Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Polis im ausgehenden fünften und beginnenden vierten Jahrhundert bei der Entdeckung des Ewigen entscheidend mitgeholfen hat, und es könnte gut sein, daß der furchtbare Schreck über diese Einsicht sich mit dem staunenden Entzücken vor dem gefundenen Ewigen so eng verband, daß die Philosophen gewissermaßen gar nicht umhin konnten, als in scheltende Verachtung für alles Streben nach Unsterblichkeit ausbrechen, das von nun an in den fatalen Verdacht bloßer Eitelkeit und Hoffart geriet. Sicher ist, daß sie erst dadurch in einen nicht mehr beizulegenden Konflikt mit der antiken Polis gerieten und mit der Religion, die ihr zugrunde lag. Daß aber schließlich die philosophische Ausrichtung auf die Ewigkeit den Sieg davontrug über alle Bestrebungen, sich eines Unsterblichen zu vergewissern, ist nicht eigentlich mehr dem philosophischen Denken oder dem Einfluß der Philosophen geschuldet. Der Untergang des Römischen Reiches bewies handgreiflichst, daß kein Werk sterblicher Hände auf Unsterblichkeit hoffen darf, und dieser Untergang war begleitet, gleichsam durchklungen, von der christlichen Botschaft, daß das Leben jedes einzelnen Menschen von nun an für immer währen würde. Das war das Ende der antiken Religionen, die umgekehrt auf der Sterblichkeit des Menschen und der möglichen Unsterblichkeit der von ihm geschaffenen Welt beruht hatten. Unter diesen Umständen mußte jedes Streben nach irdischer Unsterblichkeit ebenso eitel wie überflüssig sein, und die Vita activa, der alte βίoς πoλιτιϰóς, konnte sich überhaupt nur noch halten, sofern sie bereit war, der Vita contemplativa zu dienen und sich ihren Ansprüchen unterzuordnen. Den Erfolg dieser Unterordnung mag man daran ermessen, daß nicht einmal der Aufstieg der Neuzeit und ihre gewaltsamen Umkehrungen der überkommenen Ordnung, des traditionellen Verhältnisses von Handeln und Kontemplation, hinreichten, um das Streben nach Unsterblichkeit, das einmal die Quelle und der Mittelpunkt der Vita activa wie der Politik überhaupt gewesen war, auch nur der Vergessenheit zu entreißen.

Zweites Kapitel Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten

§ 4 Der Mensch, ein gesellschaftliches oder ein politisches Lebewesen

Die Vita activa, menschliches Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer Menschen- und Dingwelt, aus der es sich niemals entfernt und die es nirgends transzendiert. Jede menschliche Tätigkeit spielt in einer Umgebung von Dingen und Menschen; in ihr ist sie lokalisiert und ohne sie verlöre sie jeden Sinn. Diese umgebende Welt wiederum, in die ein jeder hineingeboren ist, verdankt wesentlich dem Menschen ihre Existenz, seinem Herstellen von Dingen, seiner pflegenden Fürsorge des Bodens und der Landschaft, seinem handelnden Organisieren der politischen Bezüge in menschlichen Gemeinschaften. Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer Menschen zeugt.

Alle menschlichen Tätigkeiten sind bedingt durch die Tatsache, daß Menschen zusammenleben, aber nur das Handeln ist nicht einmal vorstellbar außerhalb der Menschengesellschaft. Die Tätigkeit des Arbeitens als solche bedarf nicht der Gegenwart anderer Menschen, wiewohl ein in völliger Einsamkeit arbeitendes Wesen kaum noch ein Mensch wäre; er wäre ein Animal laborans in des Wortes wörtlichster und furchtbarster Bedeutung. Ein Wesen, das Dinge herstellt und eine nur von ihm bewohnte Welt erbaut, wäre zwar noch ein Hersteller, aber schwerlich Homo faber; es hätte seine spezifisch menschliche Eigenschaft verloren und gliche eher einem Gott – zwar nicht einem Schöpfergott, aber doch dem göttlichen Demiurg, wie ihn Plato in einem seiner Mythen beschreibt. Handeln allein ist das ausschließliche Vorrecht des Menschen; weder Tier noch Gott sind des Handelns fähig,[23] und nur das Handeln kann als Tätigkeit überhaupt nicht zum Zuge kommen ohne die ständige Anwesenheit einer Mitwelt.

Dieser besondere Bezug, der das Handeln an das menschliche Zusammen bindet, scheint es vollkommen zu rechtfertigen, daß schon sehr früh (bei Seneca) die aristotelische Bestimmung des Menschen als eines ζῷoν πoλιτιϰóν, eines politischen Lebewesens, im Lateinischen durch das animal sociale wiedergegeben wird, bis schließlich Thomas ausdrücklich sagt: homo est naturaliter politicus, id est, socialis: »Der Mensch ist von Natur politisch, das heißt gesellschaftlich.«[24] In Wahrheit liegen die Dinge ganz anders, und die Selbstverständlichkeit, mit der hier das Gesellschaftliche an die Stelle des Politischen tritt, verrät mehr als alle Theorien, wie sehr die ursprüngliche griechische Auffassung von dem, was Politik eigentlich ist, verlorengegangen war. Zwar nicht entscheidend, aber doch bezeichnend für die Fehlübersetzung ist, daß das Wort ›sozial‹ nur im Lateinischen existiert und keine Entsprechung in der griechischen Sprache oder im griechischen Denken hat. Wesentlicher ist, daß das Wort societas ursprünglich im Lateinischen eine klare, wenn auch begrenzte politische Bedeutung hatte; es bezeichnete ein Bündnis, in das Menschen miteinander für einen bestimmten Zweck traten, also z. B. um sich die Herrschaft über andere anzueignen oder auch um ein Verbrechen zu begehen.[25] Erst als man später begann, von einer societas generis humani, einer Gesellschaft des Menschengeschlechts, zu sprechen,[26] konnte man auch meinen, daß es zur Natur des Menschen gehöre, »sozial« zu sein, in Gesellschaft zu leben. Der Unterschied zum griechischen Denken liegt im folgenden: Natürlich haben auch Plato und Aristoteles gewußt, daß der Mensch nicht außerhalb der Menschengesellschaft leben kann, aber dies gerade galt ihnen nicht als eine spezifisch menschliche Eigentümlichkeit, sondern im Gegenteil als etwas, was menschliches und tierisches Leben miteinander gemein haben und was daher unter keinen Umständen zu den eigentümlichen Grundbedingungen des Menschlichen gerechnet werden kann. Das natürliche, gesellschaftliche Zusammenleben des Menschengeschlechts galt als eine dem Menschen durch die Notwendigkeiten seines biologischen Lebendigseins auferlegte Begrenzung, gerade weil diese Notwendigkeiten ja offenbar für das menschliche Leben die gleichen sind wie für andere Formen organischen Lebens.

Griechischem Denken gemäß ist die menschliche Fähigkeit für politische Organisation von dem naturhaften Zusammenleben, in dessen Mittelpunkt das Haus (oἰϰία) und die Familie stehen, nicht nur zu scheiden, sie steht sogar in einem ausgesprochenen Gegensatz dazu. Das Entstehen der Polis, die durchaus den Rahmen für das griechische Verständnis von Politik hergibt, hatte zur Folge gehabt, daß ein jeder »außer seinem privaten Leben noch eine Art zweiten Lebens erhielt, seinen βίoς πoλιτιϰóς. Jeder Bürger gehörte von nun an zwei Seinsordnungen zu, und sein Leben war dadurch gekennzeichnet, daß es genau aufgeteilt war zwischen dem, was er sein eigen nannte (ἴδιoν), und dem, was gemeinsam war (ϰoινóν).«[27] Es ist nicht eine beliebige Meinung oder Theorie des Aristoteles, sondern eine geschichtliche Tatsache, daß der Gründung der Polis die Vernichtung aller Verbände vorangegangen war, die wie die φράτρη oder die φυλή auf dem Natürlichen, also auf der Familie und den Blutsverwandtschaften beruhten.[28] Von den Tätigkeiten, die in allen Formen menschlichen Zusammenlebens anzutreffen sind, galten nur zwei als eigentlich politisch, nämlich Handeln (πρᾶξις) und Reden (λέξις), und nur sie begründen jenen »Bereich der menschlichen Angelegenheiten«, τὰ τῶν ἀνϑρώπων πράγµατα, wie Plato zu sagen pflegte, aus dem gerade alles nur Notwendige oder auch nur Nützliche ausgeschlossen war.