9,99 €

Mehr erfahren.

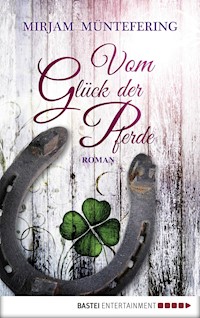

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Emilie hofft, dass sie ihre Tochter Clara wieder zu einem glücklichen Menschen machen kann, wenn sie dem Pferd Fellow hilft. Denn die Dreizehnjährige und das Tier sind seit einem schweren Schicksalsschlag Seelengefährten. Fellow ist traumatisiert, er hat das Vertrauen in die Menschen verloren und braucht Hilfe. Genau wie Clara. Daher macht sich eines Tages eine kleine Reisegruppe zu Fuß auf den Weg zu einem bekannten Pferdetrainer, der angeblich Pferdeseelen heilen kann. Und womöglich auch gebrochene Herzen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 459

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Vom Glück der Pferde

Danke!

Über die Autorin

Mirjam Müntefering, geboren 1969 im Sauerland, studierte Theater- und Filmwissenschaften sowie Germanistik und arbeitete als Fernsehredakteurin. Seit dem Jahr 2000 schreibt sie Jugendbücher und Romane für Erwachsene. Nachdem sie mehrere Jahre lang eine eigene Hundeschule betrieb, konzentriert sie sich inzwischen ganz aufs Schreiben. Sie lebt mit ihrer Partnerin und ihren Hunden im Ruhrgebiet.

Mirjam Müntefering

VOM GLÜCKDER PFERDE

Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Daniela Jarzynka

Textredaktion: Ulrike Strerath-Bolz, Friedberg

Titelillustration: © shutterstock/Valeriy Lebedev;

shutterstock /Aleksandar Mijatovic; shutterstock/Peteri;

shutterstock/Banana Republic images

Umschlaggestaltung: Christina Seitz, Berkheim

E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-0694-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Ben, Indi, Maja, Nick, William und eure Freunde.

Ich kenne mich aus mit Worten.

Es gibt unter ihnen ein paar wirklich große.

Es regnete in Strömen, als wir aus der Einfahrt der kleinen Finca auf die Straße bogen.

»Was sollte dieser ganze Urlaub eigentlich?«, fragte Clara und glättete bereits die Kopfhörerkabel, die zu ihrem MP3-Player führten. Eine Geste, die mich mittlerweile nervös machte. Sie ging oft voraus, wenn meine dreizehnjährige Tochter im Begriff war, sich die Stöpsel in die Ohren zu stecken und einmal mehr unerreichbar zu werden – jedenfalls für mich.

»Was ein Urlaub soll?«, gab ich betont munter zurück. »Na, einfach mal weg sein. Tapetenwechsel. Was anderes sehen. Und natürlich auch ein bisschen Entspannung. Die Seele baumeln lassen. In der Sonne liegen, lesen und einfach nichts tun.«

Der Scheibenwischer schaltete eine Stufe höher, als wäre ihm die Ironie bewusst.

»Das mit der Sonne hat ja super geklappt«, sagte Clara prompt und betrachtete die Regenschlieren am Seitenfenster.

»So was lässt sich leider nicht planen«, erwiderte ich. »Das Einzige, was ich tun konnte, war, dir anzubieten, dass wir wieder nach Hause fahren. Da kannst du dich vielleicht besser beschäftigen als hier, oder?«

Sie zuckte mit den schmalen Schultern, hob die Hände und hantierte mit den Ohrstöpseln.

Kurze Zeit später war sie verschwunden. In irgendeinem Hörbuch, das sie mit sich fortnahm in andere, fantastische Welten. Zu Abenteuern und großen Lieben, was wusste ich schon, sie erzählte nie davon.

Ich musste zugeben, dass die Realität auch nicht besonders verlockend wirkte. Da draußen, vor der Frontscheibe meines Geländewagens, sah es nach allem anderen aus als nach einem spanischen Sommer.

Ich konzentrierte mich auf die Anweisungen der weiblichen Stimme aus dem Navi und hoffte, dass wir bald die Autobahn erreichen würden. Nicht nur Clara hatte das Bedürfnis, sich möglichst rasch von diesem Ort zu entfernen, der so gar nicht hielt, was ich uns davon versprochen hatte.

Wenn ich jetzt darüber nachdachte, war es wohl wirklich eine dumme Idee gewesen, hierherzukommen. Aber ich hatte so sehr gehofft, dass ein gemeinsamer Urlaub, Sonne, Strand und neue Bekanntschaften ihr helfen würden. Uns helfen würden.

Wenn ich mir auch nicht ganz im Klaren darüber war, wobei.

Hoffte ich allen Ernstes auf so etwas wie Vergessen? Dass Clara in einer anderen Umgebung einfach nicht mehr daran denken würde, was sie vor zwei Jahren erlebt hatte?

Oder hoffte ich auf ein plötzliches, vom grellblauen spanischen Himmel fallendes Begreifen? Auf die Chance, mit einem Schlag zu wissen, warum das geschehen war?

Vielleicht hoffte ich auch auf Trost. Dieses sonderbare Gefühl, das ich mir so sehnlich für uns beide wünschte.

Doch nichts davon war eingetroffen. Es hatte nichts geholfen, Clara wegen ihres akuten Tiefs zwei Wochen vor den regulären Sommerferien aus der Schule zu nehmen.

Ich hatte mich ebenso verzweifelt und erfolglos abgemüht wie in den vergangenen zwei Jahren zu Hause. Sie waren sich nicht einen Schritt nähergekommen: die kleine, verstörte Fremde an meiner Seite und die Wissenschaftlerin in meiner Haut, die nicht begreifen konnte, dass manche Dinge sich nicht mit forschem Elan und Durchsetzungskraft lösen lassen. Wir nehmen uns immer mit, egal, an welchen Ort wir auch reisen.

Und nun war die Heimfahrt auch noch so eine Strapaze.

Ich wünschte, wir wären den größten Teil der Strecke geflogen und hätten uns dann am Flughafen einen Mietwagen genommen. Aber in irgendeinem der Psychologiebücher, die Dr. Teichmann, Claras Therapeutin, mir empfohlen hatte, hatte ich gelesen, dass Reisen etwas Heilendes haben können – sofern wir den Wandel der Landschaft mitverfolgen und uns auf diese Weise seelisch auf das neue Land einstellen dürfen. Ich atmete auf, als wir die Autobahn erreichten und ich Gas geben konnte.

Es war Freitagvormittag. Eigentlich hätten wir noch eine ganze Woche auf der Finca gehabt. Doch da die Wetteraussichten keine Besserung versprachen, hatten wir entschieden, die Heimfahrt anzutreten. Leider hatte ich dabei nicht bedacht, dass es auch in Spanien Wochenendverkehr gab. Schneller als hundertzwanzig war kaum zu fahren. Vielleicht war das auch ganz gut so. Denn immer noch schüttete es wie aus Kübeln. Und auch neue Reifen waren keine Garantie gegen Aquaplaning.

Über die Freisprechanlage rief ich Beatrice in meinem Büro in der Universität an.

»Hallo Professor«, meldete sie sich in ihrer üblichen aufgeräumten Art. »Ist alles in Ordnung bei euch?« Sie war seit vier Jahren mein Fels in der Brandung. Wenn es für mich als Leiterin des Fachgebiets Germanistik/Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Uni mal wieder hoch herging, behielt meine Sekretärin stets einen kühlen Kopf. Eine Assistentin wie sie war Gold wert. Sie kannte meinen Kalender besser als ich, auch die Termine von Familientreffen, Zahnarztkontrollen oder Elternsprechtagen. Und nicht nur das. Wir lagen auch menschlich auf einer Wellenlänge. In der entsetzlichen Zeit vor zwei Jahren war sie mir eine große Stütze gewesen. Ich spürte, wie ich mich ein wenig entspannte – allein beim Klang ihrer Stimme.

»Ja, sicher. Ich wollte nur Bescheid geben, dass wir bereits auf der Rückreise sind. Es regnet seit zwei Tagen und soll nicht besser werden.«

»Ich dachte, ihr wärt nach Spanien gefahren und nicht nach Irland«, kommentierte sie trocken. »Okay. Lieb, dass du Bescheid sagst. Und bevor du fragst: Nein, hier brennt gerade nichts. Alle Doktoranden sind im Freibad oder auf Heimaturlaub. Prof. Huber hält auch die Beine still und hatte schon seit zwei Wochen keinen brandneuen Einfall zur nächsten interdisziplinären Kooperation, bei der er dich unbedingt im Boot haben will. Anscheinend ist inzwischen auch zu ihm vorgedrungen, dass du nach dem Sommer ein Forschungssemester einschiebst. Du kannst dich also auf Wochen seligen Urlaubs freuen.«

Ich musste lächeln. Sie kannte mich so gut, dass sie genau wusste, wie unruhig ich wurde, wenn ich nicht auf dem Laufenden gehalten wurde.

»Das mache ich.«

»Ach, und noch was …«, sagte sie. Ich konnte ihrer Stimme ein verschmitztes Grinsen anhören. »Hier scheint die Sonne.«

Wir legten auf, und ich bedauerte sofort, sie nicht noch ein wenig in ein Gespräch verwickelt zu haben. Bei Fragen nach ihrer großen Familie, ihren Schwestern und Brüdern, den Nichten und Neffen gab es immer etwas Lustiges zu berichten.

Ich überlegte kurz, ob ich meine Mutter anrufen sollte. Doch als ich vor drei Wochen zuletzt mit ihr telefoniert hatte, hatten sie und mein Vater gerade wieder einmal eine »sensible Phase«, wie sie es gerne nannte. Falls die noch nicht vorüber war, konnte so ein Telefonat leicht ausarten, und dazu fühlte ich mich gerade nicht in der Lage.

Also blieb ich wieder allein in meinem Kopf.

Nach anderthalb Stunden seufzte Clara neben mir plötzlich tief auf und zog an den Strippen, die ihr aus den Ohren hingen.

»Schon zu Ende?«, fragte ich und versuchte, meine Stimme nicht zu hoffnungsvoll klingen zu lassen.

»Nö«, sagte sie. »Ich muss mal.«

»Was hältst du davon, wenn wir an der nächsten Raststätte eine kleine Pause machen und was Leckeres essen?«, fragte ich und warf ihr einen kurzen Blick zu.

Sie sah blass aus. Blasser noch als bei unserer Hinfahrt vor einer Woche.

Ich hatte so gehofft, sie möge auf dem Heimweg sonnengebräunt und mit leuchtendem Haar neben mir sitzen, angefüllt mit jeder Menge schöner Erlebnisse. Stattdessen sah sie trauriger aus denn je. Obwohl es nicht kalt war, hatte sie sich über ihr T-Shirt die viel zu große Sweatshirtjacke gezogen, die früher Steffen gehört hatte und in der sie auch zu Hause oft herumlief. Sie sah darin furchtbar verloren aus; ihr Anblick schnitt mir ins Herz.

»Clara, ich weiß, du willst das wahrscheinlich nicht hören«, begann ich und sah, wie ihre Augenbrauen sich zusammenzogen. Sie blickte mich misstrauisch an. Also fuhr ich rasch fort: »Trotzdem will ich dir unbedingt sagen, dass …«

Doch in diesem Augenblick, als sie unwillig nach vorn sah, weiteten sich mit einem Schlag ihre Augen.

»Mama!«, schrie sie.

Ich wandte den Kopf und sah vor uns im Vorhang des niederprasselnden Regens ein Meer aus roten Lichtern. Bremslichter.

Ohne zu überlegen, trat ich auf die Bremse. Wir wurden nach vorn geschleudert und hin und her geworfen, als das ABS griff. Clara kreischte und versuchte, sich am Armaturenbrett festzuhalten.

Ich löste mehrmals kurz meinen Fuß vom Pedal, umklammerte das Lenkrad, und wir rasten auf den Standstreifen, wo wir uns ein-, zwei-, dreimal um unsere Achse drehten, bevor wir mit einem Aufheulen des Motors holpernd zum Stehen kamen. Mit der Front entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Und so mussten wir mitansehen, wie immer mehr Autos mit quietschenden Bremsen und dem ohrenbetäubenden Krachen von Metall auf Metall in das Stauende rasten.

Einer der Wagen versuchte ein ähnliches Ausweichmanöver, wie es mir gelungen war, doch er schlug offenbar zu stark ein, knallte scheppernd gegen die Leitplanke und schlidderte unkontrolliert weiter. Er rutschte auf dem nassen Asphalt geradewegs auf uns zu. Nur wenige Zentimeter vor unserer Kühlerhaube kam er zum Stehen. Hinter der gesplitterten Windschutzscheibe hing ein Körper schlaff über dem Lenkrad.

Clara schrie auf.

Da erst kam wieder Leben in mich. Ich stieß meine Tür auf, löste sowohl meinen als auch Claras Sicherheitsgurt, packte meine Tochter fest am Arm und zog sie mit mir über den Fahrersitz hinaus.

»Mama!«, quietschte sie.

»Komm, raus hier!«, rief ich.

Draußen schlug uns sofort der Regen ins Gesicht und durchweichte mein T-Shirt in Sekundenschnelle.

Ich versuchte, schützend einen Arm um Clara zu legen und sie gleichzeitig vorwärtszuschieben. Weg von der Straße. Weg von der Gefahr, der wir nur so knapp entronnen waren.

Ein Unfall. Eine Massenkarambolage.

Als wir über die Leitplanke geklettert waren, fanden wir uns neben dem Betonpfeiler einer großen Werbetafel wieder. Ich fasste Clara fest an beiden Schultern und sah sie genau an. »Hast du dich verletzt?«, fragte ich sie eindringlich. »Tut dir irgendetwas weh?«

Sie starrte mich aus riesigen Augen an und schüttelte stumm den Kopf.

»Du hast dir nicht den Kopf gestoßen oder sonst irgendwas?«, hakte ich nach.

»Nein.«

»Gott sei Dank!« Ich umarmte sie kurz und spürte, dass wir beide am ganzen Körper zitterten, obwohl es nicht besonders kalt war. »Hör zu, ich möchte, dass du hierbleibst. Genau hier, hörst du? Lauf auf keinen Fall zwischen die Autos, verstehst du?! Geh bitte, bitte nicht weg! Aber ich muss sehen, ob ich helfen kann. Schaffst du das, mein Schatz?«

Meine tapfere Tochter presste die Lippen aufeinander und nickte.

Ich trat wieder auf die Straße und sah mich um. Überall stiegen Menschen aus ihren Autos, standen verstört herum oder riefen sich etwas zu. Manche Wagen waren nur noch Wracks, eingekeilt zwischen anderen. Schreie waren zu hören. Die Alarmanlage eines Wagens hatte ausgelöst. Und irgendwo glaubte ich sogar das hysterische Wiehern eines Pferdes zu hören.

Ich vergewisserte mich, dass Clara immer noch neben dem Betonpfeiler stand. Die Arme um ihren dünnen Körper in der Sweatshirtjacke geschlungen, betrachtete sie fassungslos das Chaos.

Dann lief ich rasch zu unserem Wagen hinüber, riss meine Jacke vom Rücksitz und warf sie mir über. Noch während ich mit den Händen die Ärmellöcher suchte, war ich schon an der Fahrertür des gegenüberstehenden Autos angekommen. Mir graute vor dem, was ich zu sehen bekommen würde. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wusste, was ich tun musste.

Die Fahrertür des Wagens klemmte, also öffnete ich die Beifahrertür und kniete mich auf den Sitz. Es war ein Mann in Anzughose und Hemd. Und zu meiner grenzenlosen Erleichterung atmete er schwer.

»Señor?«, sprach ich ihn auf Spanisch an und berührte sanft seine Schulter. »Können Sie mich hören?«

Er stöhnte und versuchte, die Augen zu öffnen. Langsam hob er eine Hand vom Armaturenbrett, das mit Glassplittern übersät war, und streckte sie mir entgegen.

»Am besten, Sie legen sich hier hin. Ja, kommen Sie, vorsichtig, einfach auf die Seite legen.«

Ich half ihm, sich über die breiten Sitze zu legen, und sprach beruhigend mit ihm. Ein paarmal versuchte er, mir etwas zu sagen, doch ich konnte ihn nicht verstehen, und er schloss entkräftet wieder die Augen. Auf der Rückbank fand ich eine Jacke, auf die ich seinen Kopf bettete. Ich legte eine Hand auf seine Schulter und sprach mit ihm. Sagte ihm, dass bestimmt sehr bald Hilfe kommen würde. Dass er sich nicht zu fürchten brauchte und dass ich bei ihm bleiben würde. Manchmal stöhnte er auf. Die Zeit verstrich zäh wie Brei. Immer wieder blickte ich durch die gesplitterte Frontscheibe hinüber zu dem Betonpfeiler, neben dem ich Claras schmale Gestalt im grauen Sweatshirt erkennen konnte. Ich hatte den Eindruck, schon stundenlang bei dem verletzten Mann auszuharren, als ich durch das Chaos da draußen die Sirene eines Einsatzfahrzeuges hörte. Gott sei Dank!

»Bleiben Sie ganz ruhig liegen«, sagte ich mit der Stimme, mit der ich für gewöhnlich aufgeregte Studierende in Prüfungspanik beruhigte. Die Stimme, die sagte, dass wir alles im Griff hatten und es nur eine Frage der richtigen Herangehensweise war, um alles wieder auf einen guten Kurs zu bringen. »Hören Sie die Rettungswagen? Jetzt kommt Hilfe! Bleiben Sie liegen! Ich bringe jemanden her, ja?«

Es war nicht zu erkennen, ob er mich gehört hatte. Vielleicht hatte er das Bewusstsein verloren. Ich schloss behutsam die Beifahrertür und sah mich um. Clara stand immer noch dort, wo ich sie zurückgelassen hatte.

»Mama?«, rief sie mit dünner Stimme durch den Regen und den Lärm.

Ich winkte ihr zu. »Keine Angst, mein Schatz. Er ist okay. Aber ich muss Hilfe holen. Bleib einfach da, in Ordnung?«

Sie hob ebenfalls die Hand und nickte.

Die rotierenden Lichter der Einsatzwagen hatten sich am hinteren Stauende gesammelt. Ich rannte im Zickzackkurs zwischen den Unfallwagen und den herumlaufenden Menschen auf sie zu. So viele Menschen!

Einige hielten sich den Arm oder pressten die Hände auf Platzwunden am Kopf. Andere wurden von helfenden Mitreisenden gestützt. Dazwischen wimmelte es bereits von Sanitätern und uniformierten Polizisten.

»Entschuldigung«, sprach ich einen der Sanitäter an, der gerade dabei war, in einen der Einsatzwagen zu steigen.

»Zuerst die Schwerverletzten, Señora«, erwiderte er mit einem kurzen Blick auf mich.

»Da ist ein Schwerverletzter. Ich glaube, er ist bewusstlos.« Ich deutete in die Richtung, in der der Wagen stand. Der Sanitäter hob kurz die Hand, bellte etwas in ein Funkgerät und wandte sich dann an einen Kollegen, der gerade eine Spritze aufzog. »Lass das Juan machen. Da drüben ist ein Bewusstloser.« Er wies erst auf mich und dann in die von mir gerade angegebene Richtung.

Der junge Mann reichte die Spritze an einen anderen weiter, schnappte sich einen bereitstehenden Koffer und nickte mir zu. Ich beeilte mich, ihn zwischen den Autos hindurchzuschleusen, bis wir am Wagen meines Schützlings ankamen.

Der Sanitäter öffnete vorsichtig die Tür und war sofort ganz im Profi-Modus, überprüfte die Vitalfunktionen und sprach den Mann laut und vernehmlich an. Ein Stöhnen war die Antwort.

Gott sei Dank. Er lebte. Und nun würde ihm geholfen werden. Ich konnte endlich … Als ich mich umwandte, erstarrte ich.

Der Platz neben dem Betonpfeiler war leer.

Clara war fort.

Mir schossen Gedanken durch den Kopf, die ich nicht bändigen konnte. Sie hatte unter Schock gestanden, und ich hatte es nicht erkannt. Sie war traumatisiert und verwirrt einfach losgegangen, die Straße entlang, im Regen. Doch in welche Richtung? Sie war doch verletzt gewesen und während des Wartens zusammengebrochen. Jemand hatte sie zu den Sanitätern gebracht. Doch in welchen Wagen?

Während ich dort wie versteinert stand und eine Panikwelle meinen Brustkorb zusammenpresste, hörte ich wieder dieses Geräusch, das ich vorhin schon wahrzunehmen geglaubt hatte. Wie das Wiehern eines Pferdes.

Und dann hörte ich noch etwas. Einen Knall, der alle anderen Töne für eine Sekunde zerriss.

Ich warf den Kopf herum und hetzte in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war.

Etwa hundert Meter die Straße hinunter fand ich, was ich vermutet hatte. Dort lag ein großer Pferdetransporter auf der Seite. Allein der Anblick ließ mich aufstöhnen. Die Vorstellung, wie es darin zugegangen sein musste, war grauenerregend.

Im Innenraum konnte ich zwei oder sogar drei große Leiber erkennen. Beine und Hufe, die scheinbar kreuz und quer übereinanderlagen.

Am Straßenrand lag ein weiteres Pferd, an dessen Bauch die Haut in Fetzen hing, in einer großen Blutlache. Es war tot.

Neben ihm ein uniformierter Polizist, die Dienstwaffe noch in der Hand. Und nur wenige Meter entfernt stand meine Tochter und starrte mit glasigem Blick auf die Szenerie.

»Oh Gott!«, entfuhr es mir. Ich rannte zu ihr hinüber und berührte ihre Schulter. Sie wandte sich zu mir um, und in ihren Augen stand unsagbares Entsetzen.

»Komm, mein Schatz«, sagte ich und zog sie in meinen Arm. »Komm, wir gehen zurück.«

Sie wehrte sich nicht gegen meine Berührung. Doch es schien ihr schwerzufallen, ihre Füße zu bewegen. Nur langsam, Schritt für Schritt, konnte ich sie von diesem grauenhaften Anblick fortführen.

Und so hörten wir mit an, was ganz in der Nähe gesprochen wurde. Ein älterer Mann in grünem Overall hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen linken Arm an den Körper gepresst und diskutierte mit zwei Polizisten.

»Ich sag doch, es hat keinen Sinn. Wo soll ich denn hin mit dem? Mein Arm ist gebrochen, verdammte Scheiße noch mal. Der Wagen ist Schrott. Wollen Sie sich etwa drum kümmern und das Pferd mit nach Hause aufs Sofa nehmen?«, ereiferte er sich gerade. »Wozu zahle ich eigentlich Steuern, wenn man sich in so einer Lage nicht auf euch verlassen kann?«

Die Polizisten murmelten kurz miteinander, dann nickten sie und entließen den grünen Overall mit einer Geste in Richtung Rettungswagen.

Einer der Polizisten brüllte: »Carlos? Carlos, los komm hier rüber mit dem Tier!«

Vom Seitenstreifen hinter dem umgestürzten Hänger kam ein junger Uniformierter mit einem weiteren Pferd an einem Strick. Das Tier sah nicht verletzt aus, zitterte jedoch am ganzen Körper und blickte mit rollenden Augen um sich.

»Am besten da drüben, neben das andere«, dirigierte der ältere Polizist.

Ich hielt den Atem an. Clara, die vorher den Kopf an meine Brust gedrückt hatte, wand sich in meiner Umarmung und versuchte hinzusehen.

»Komm, mein Schatz. Na, komm«, versuchte ich sie mit möglichst ruhiger Stimme zum Weitergehen zu ermuntern.

Doch in dem Moment, als der junge Uniformierte mit dem Pferd zu dem am Boden liegenden trat, schien das Tier regelrecht zu explodieren. Es riss den Kopf hoch, zerrte an dem Strick und bäumte sich auf, sodass der junge Mann einen Augenblick vom Boden abhob und sich mit aller Gewalt in das Seil hängen musste. Ein Kollege kam ihm zur Hilfe, und gemeinsam klammerten sie sich an den Strick. Doch das Pferd schlug mit allen Hufen gleichzeitig aus, rutschte auf dem nassen Asphalt aus, stolperte wirr herum und gab so schrille Töne von sich, dass man sie nicht als Wiehern hätte bezeichnen können.

Es schrie.

Es schrie aus Leibeskräften vor Angst und vielleicht auch aus Trauer um seine toten Artgenossen. Und wie es schien, schrie es auch aus Furcht vor dem, was ihm nun bevorstand.

In dem Moment, als der Polizist die Waffe hob, riss Clara sich aus meinen Armen los. Mit einem Schrei, der furchtbarer war als alles, was ich heute gehört und gesehen hatte, rannte sie hinüber zu dem Randstreifen, auf dem die Männer mit dem wild gewordenen Pferd kämpften.

Für einen winzigen Augenblick blieb mir das Herz stehen. Die Waffe. Clara. Die wirbelnden Hufe. Doch dann stürzte ich ihr nach.

»Nein! No! No! No!«, gellten Claras Schreie durch den Regen.

Ich konnte nur sie sehen, die wehenden Säume der durchnässten Sweatshirtjacke, ihre blassen Hände, die wild gestikulierten. Ich wollte sie fassen, greifen, nicht mehr loslassen. Doch sie gebärdete sich ähnlich wie das Pferd und wollte allen Ernstes auf den Polizisten mit der Waffe losgehen.

Der war so verblüfft, dass er nur versuchen konnte, sie sich irgendwie vom Leib zu halten, während seine beiden Kollegen nach wie vor den Strick des durchdrehenden Tieres umklammerten und sich mit ihrem ganzen Gewicht daran hängten.

Weil sie ihm die Waffe nicht entreißen konnte, verlegte Clara sich auf eine andere Taktik und klammerte sich derart fest an den uniformierten Mann, dass ich befürchtete, sie wolle ihn erdrosseln.

»Hola, Señorita, ho ho, ist ja gut, ist ja gut«, stammelte der Mann auf Spanisch.

»No! No!«, wiederholte Clara schluchzend und löste kurz eine Hand von seinem Hals, um damit zu dem Pferd hinüber zu deuten.

Dann war ich bei ihr. »Clara«, sagte ich, so sanft ich es mit pumpendem Atem und rasendem Herzen konnte. »Clara, es ist alles in Ordnung. Beruhige dich, mein Schatz.« Ich nahm ihre Hand und wollte sie in meine Arme ziehen, doch sie sträubte sich.

»Nicht schießen, Señor!«, schluchzte sie. »Nicht schießen!«

Das Blut gefror mir in den Adern. »Señor«, wandte ich mich rasch an ihn. »Bitte!«

In diesem Moment gab das Pferd ein letztes verzweifeltes Wiehern von sich und stand dann zitternd still.

Clara, halb in meinem Arm, halb an den Uniformierten geklammert, weinte so heftig, dass ihr schmaler Körper nur so geschüttelt wurde.

»Señora, was soll ich tun?«, sagte der Polizist und hob entschuldigend die Hände. »Das Tier ist verletzt.«

»Aber doch offenbar nicht schlimm«, erwiderte ich rasch. »Wenn es so schwer verletzt wäre, könnte es doch nicht so …«

Wir sahen beide hinüber zu dem Tier, das dort im Regen am ganzen Körper bebte. Doch offenbar hatte es all seine Energie in diesen letzten Ausbruch gesteckt. Es hatte den Kopf gesenkt und rührte sich nicht mehr.

»Aber was soll ich denn machen, Señora?« Der Polizist, durch die schluchzende Clara behindert, steckte umständlich die Waffe zurück in sein Holster und tätschelte dann mit einer Hand etwas unbeholfen Claras Schulter. »Der Besitzer sagt, ich soll es erschießen. Der Transporter ist hin. Mit dem kann er das Tier nicht von hier wegbringen. Und er selbst wird gleich ins Krankenhaus gebracht, sobald alle Schwerverletzten geborgen sind. Die Pferde waren auf dem Weg zum Schlachter. Wer soll sich denn darum kümmern?« Ernst sah er mich an.

»Wissen Sie, wir … ich … meine Tochter hatte eine sehr schwere Zeit. Sie würde es nicht verkraften, wenn …«

»Bitte … nicht schießen!«, flüsterte Clara und vergrub ihr Gesicht an meinem Hals. »Bitte nicht … schießen.«

Eine eiskalte Hand griff geradewegs in meine Brust hinein und drohte, mein Herz zu zerquetschen. Ich konnte es ihm unmöglich sagen.

»Wir warten einen Augenblick«, sagte er leise zu mir. »Bringen Sie Ihre Tochter zurück zu Ihrem Wagen. Da kann sie sich beruhigen. Ich warte, bis Sie weg sind.«

Natürlich hatte er an meinem Akzent gehört, dass wir Deutsche waren. Und wahrscheinlich ging er davon aus, dass mein Spanisch weit besser sei als Claras. Er konnte ja nicht wissen, dass sie seit jeher das Sprachtalent in unserer Familie war und daher jedes Wort verstehen konnte.

»Nein«, sagte Clara an meinem Hals, löste endlich ihre Hand vom Revers des Polizisten und sah zu dem Pferd hinüber. Dann hob sie das Gesicht zu mir. »Mama, hast du denn nicht gesehen …?« Ihre Augen schwammen immer noch in Tränen. Ich wollte sie so gerne trösten, sie beschützen, alles Böse von ihr fernhalten. In diesem Moment fühlte ich mich so hilflos und schwach wie noch nie. »Hast du denn nicht gesehen, wie sehr er leben will?«

Die letzten Worte waren nicht mehr als ein Hauch. Doch sie durchfluteten mich wie heiße Wellen, leckten mit Feuerzungen an Stellen, die ich doch so gut verborgen geglaubt hatte.

Nun sah auch ich hinüber. Sah das regennasse, stumpfe Fell, die Muskeln, die darunter zuckten, die nach hinten gelegten Ohren, die weit geblähten Nüstern, die unergründlichen dunklen Augen, in denen sich Hoffnungslosigkeit widerspiegelte. Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass der Ausdruck in ihnen mich an eben jenen Ausdruck erinnerte, den ich in den letzten beiden Jahren viel zu häufig in den Augen meines eigenen Kindes gesehen hatte.

»Señora?«, fragte der Polizist.

»Einen Moment«, sagte ich. »Würden Sie bitte kurz auf meine Tochter achten? Ich bin sofort zurück.«

Er war zu überrascht, um abzulehnen, und ich konnte seinen und Claras Blick in meinem Rücken spüren, als ich mich zwischen den Autowracks zu den beiden großen Sanitätswagen hindurchschob, die es bis hierher ins Auge des Sturms geschafft hatten.

Der Mann in dem grünen Overall saß dort auf einer Liege, neben etlichen anderen Verletzten, die sich Arme oder Platzwunden am Kopf hielten und darauf warteten, dass sie versorgt wurden.

»Señor?«, sprach ich ihn an. Er hob den Kopf und sah mich mit blutunterlaufenen Augen an. Noch immer presste er mit schmerzverzerrtem Gesicht sein linkes Handgelenk an den Körper. »Ihnen gehört das Pferd da drüben, richtig?«, fragte ich ihn.

»Verflucht«, raunzte er und spuckte aus. »Ich hab’s denen doch schon gesagt. Weg damit! Wie soll ich das Vieh denn hier vom Fleck bekommen mit ’ner gebrochenen Hand und ohne Hänger? Die Ladung ist sowieso hin. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch noch den Abdecker bezahlen. Verdammt noch mal!« Er fluchte weiter leise vor sich hin.

»Wie viel hätte der Schlachthof Ihnen für das Tier gezahlt?«, fragte ich.

Sofort verstummte er und sah mich genauer an. »Wie meinen Sie das?«

Ich griff in die Innentasche meiner Jacke, um mein Scheckbuch herauszuholen.

»Der Preis, den der Schlachter Ihnen für dieses Pferd gezahlt hätte«, wiederholte ich, als sei es nicht seine Hand, sondern sein Kopf, der etwas abbekommen hatte. »Wie viel?«

In seinen Augen glomm etwas auf, das ich schon oft gesehen hatte. Jemand, der sich gerade noch am Rande einer kleinen Katastrophe gewähnt hatte, witterte ein Geschäft.

»Ich warne Sie«, setzte ich hinzu. »Es ist sehr viel Polizei hier vor Ort. Ich meine den Preis für dieses eine Pferd, nicht für alle fünf.«

»Na ja«, sagte der Mann. »Er hat gut angesetzt. Kam nach seiner Mutter.« Er deutete mit dem Kopf zu der Pferdeleiche hinüber, die dort am Straßenrand lag. Ich schauderte. Dort lag die Mutter des Pferdes? »Würd mal sagen, achthundert.«

Ich stellte den Scheck aus, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.

Der Mann griff mit der unverletzten Hand in die Brusttasche seines Overalls und zog einige zu einem harten Bündel zusammengerollte Papiere hervor. Mühsam durchblätterte er sie und hielt mir schließlich einige davon entgegen.

»Die anderen sind hin«, sagte er mürrisch. »Wenn ich daran denke, dass ich sie letzte Woche alle an diese neue Ponyfarm hätte verkaufen können … Verdammt! Hätt’ ich das mal gemacht. Dann hätte ich das Geld jetzt in der Tasche und mein Arm und mein Transporter wären noch heil.«

Ich hatte noch nie so etwas Unbarmherziges gehört.

Als ich mich bereits zum Gehen wandte, hatte der Mann die Dreistigkeit, mit dem Scheck zu wedeln und zu fragen: »Woher weiß ich, ob der gedeckt ist?« Ich sah mich nicht mehr um. Für heute hatte ich genug Elend erlebt.

Clara und der Polizist blickten mir entgegen, als ich zu ihnen zurückkehrte.

»Es ist alles geklärt«, berichtete ich ihnen. »Ich hab das Tier gekauft.«

»Mama!«, rief Clara, diesmal mit einer so fassungslosen Mischung aus Unglauben und Begeisterung in der Stimme, dass ich trotz der Situation kurz lächeln musste.

»Sie haben dieses Pferd gekauft?«, wiederholte der Polizist und sah mich an, als überprüfe er mich heimlich auf eventuelle Kopfverletzungen.

»Richtig«, sagte ich und hielt ihm die Papiere hin. Er studierte sie kurz und sah mich wieder ungläubig an.

»Das muss ich natürlich nachprüfen«, erwiderte er vorsichtig.

Ich machte eine Geste, die besagte, er solle sich beim grünen Overall ruhig erkundigen. Während er hinüberging und ein kurzes Gespräch mit dem ehemaligen Besitzer unseres Pferdes führte, bei dem beide mehrmals den Kopf schüttelten und verstohlen herüberschauten, ging Clara langsam auf den Randstreifen zu, und ich folgte ihr.

Nachdem das Tier sich nicht mehr so wild gebärdete, hielt nur noch ein Uniformierter den Strick. Der Polizist war deutlich jünger als der, den Clara zu erdrosseln versucht hatte, vielleicht war er noch nicht lange im Dienst. Er sah ein wenig blass aus und schien eher froh, sich hier aufhalten zu dürfen, statt zwischen all den Verletzten herumlaufen zu müssen. Mit ruhiger Stimme sprach er auf das Pferd ein und streichelte immer wieder seinen regen- und schweißnassen Hals.

Clara trat etwas verlegen zu ihm, hielt aber gebührenden Abstand zu dem Tier. Sie war nie eines dieser pferdeversessenen Mädchen gewesen, die mit naturgegebener Selbstverständlichkeit mit diesen großen Tieren umgehen, schon mit fünf Jahren fest im Sattel sitzen und mit zehn ihr erstes Springturnier gewinnen. Natürlich mochte sie Tiere, fragte hin und wieder nach einem Hund oder einer Katze, aber nie mit solcher Inbrunst, dass ich dem hätte nachgeben wollen. Nach den furchtbaren Erlebnissen vor zwei Jahren hatte ich hin und wieder darüber nachgedacht, ob ein Haustier ihr vielleicht helfen würde. Helfen, über den Schmerz hinwegzukommen. Doch als ich sie einmal vorsichtig danach fragte, sah sie mich nur sehr ernst mit ihren dunklen Augen an und schüttelte dann langsam den Kopf. Sie war untröstlich, wie hätte da ein Hund helfen können.

Und nun stand sie hier, und ihre vom Weinen geröteten Augen glänzten, während sie dieses Pferd betrachtete, das in seiner niedergerungenen Panik mit den geweiteten Nüstern und rollenden Augen wenig anziehend auf mich wirkte.

Ich legte den Arm um sie, und sie schmiegte sich hinein.

»Es scheint sich beruhigt zu haben, oder?«, sagte ich zu dem jungen Polizisten, der uns fragende Blicke zuwarf.

»Irgendwann geben sie auf«, erwiderte er und streichelte erneut den Hals des Tieres.

»Sie kennen sich aus mit Pferden?«, fragte ich.

»Früher bin ich geritten«, sagte er. »Als Kind. Mein Onkel hat hier ganz in der Nähe eine Rinderzucht, gleich da drüben, sehen Sie? Für uns Kinder gab es zwei, drei Ponys. Da bekommt man ein bisschen was mit, wie die so ticken.«

Sein älterer Kollege kam zurück, sie wechselten kurz ein paar leise Worte, er nickte mir zu und verschwand wieder.

»Da hat er ja Glück gehabt«, sagte der junge Polizist und lächelte mich scheu an. »Sonst läge er jetzt auch da drüben bei den anderen.«

Bei seiner Mutter, dachte ich und spürte, wie ein kalter Schauder mir den Rücken hinunterjagte.

Doch seine Stimme riss mich wieder aus den Gedanken: »Aber wenn Sie erlauben, Señora … was wollen Sie denn jetzt mit ihm machen?«

Rasch warf ich Clara einen Blick zu. Doch sie war vollkommen damit beschäftigt, das Pferd zu betrachten, und hatte sich in ihre eigene, stille Welt zurückgezogen, in der ich sie in den vergangenen zwei Jahren so oft hatte verschwinden sehen – unerreichbar für mich.

»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, seufzte ich.

***

Als die Autobahn nach etlichen Stunden endlich geräumt werden konnte, saßen auch Clara und ich wieder im Wagen und reihten uns in die Schlange der Fahrzeuge ein, die noch fahrtüchtig waren. Wir nahmen die nächste Ausfahrt und folgten der Beschreibung des jungen Polizisten.

Clara zappelte auf dem Sitz neben mir herum und sprach davon, dass das Schicksal auf alle Fälle seine Finger im Spiel gehabt hatte und uns ausgerechnet diesen jungen Mann geschickt hatte. Denn er hatte vorgeschlagen, seinen Onkel auf der nahe gelegenen Rinderfarm anzurufen und nachzufragen, ob er bereit wäre, das Pferd für ein oder zwei Nächte zu beherbergen. Der Polizist war sehr nett und freundlich zu uns gewesen. Doch auch er war ein Stück zur Seite getreten und hatte leise und rasch ein paar Sätze in sein Handy gemurmelt, in denen es wahrscheinlich um eine irre Deutsche und deren durchgedrehte Tochter ging.

Der Polizist hatte von seinem Vorgesetzten die Erlaubnis erhalten, das Pferd über die angrenzenden Äcker zu der riesigen Farm hinüberzuführen, die seinem Onkel gehörte. Das Pferd war ihm gefolgt, anfangs ein wenig störrisch, dann langsam und resigniert.

Als Clara und ich auf dem Hof eintrafen, war das seltsame Paar bereits angekommen. Es herrschte hektische Betriebsamkeit, da eine der ehemaligen Ponyboxen, die nun offenbar als Lager für irgendetwas dienten, leer geräumt und für das Pferd hergerichtet werden musste. Männer liefen hin und her, schoben Schubkarren und riefen sich etwas zu.

Dann führte der junge Polizist das Pferd, das die ganze Zeit mit aufgerissenen Augen und gesenktem Kopf auf dem Hof gestanden hatte, in den Stall.

An der Boxentür gab es noch einen kritischen Moment, denn das Tier erschrak vor dem kleinen Raum und wollte auf keinen Fall hinein. Doch einer der herumstehenden Arbeiter gab ihm mit einer langen Stange einen Schlag aufs Hinterteil. Daraufhin machte das Pferd einen Satz und stand mitten in der Box zitternd still.

Die Tante des Polizisten, eine kleine, untersetzte Spanierin in einem ärmelfreien Kittel und Gummistiefeln, führt uns ins Haus, wo sie uns in der geräumigen Küche mit abgenutztem Holzboden starken Kaffee und eisgekühlte Limonade anbot.

Ununterbrochen sprach sie entweder von dem Unfall, in den offenbar über sechzig Fahrzeuge verwickelt gewesen waren, oder von ihrem Neffen, der ihr ganzer Stolz zu sein schien, da sie selbst nur drei erwachsene Töchter habe, wie sie sagte.

Ich warf Clara einen Blick zu. Meine Tochter. Nicht nur mein ganzer Stolz, sondern auch mein ganzer Kummer. Meine ganze Sorge. Und all meine Hoffnung.

Clara schien zu unruhig, um lange still zu sitzen. Und so bat ich die Señora, uns das Zimmer zu zeigen, das sie uns freundlicherweise für die kurze Zeit unseres Aufenthaltes zur Verfügung stellen wollte. Es war das ehemalige Kinderzimmer zweier ihrer Mädchen, deren Anwesenheit noch im Raum waberte wie ein schwacher Parfümduft. An den Wänden hingen Poster von Rockstars neben Heiligenbildchen.

Clara ließ sich auf eines der bunt bezogenen Betten fallen.

»Die sind nett«, sagte sie. »Ich meine, die helfen uns einfach so. Die helfen uns, ihm zu helfen. Oder?«

Ich sah aus dem Fenster. Der Regen hatte nachgelassen.

»Ja, das ist sehr freundlich, nicht? Sie scheinen sich mit Pferden auszukennen«, wagte ich einen behutsamen Vorstoß. Als wir auf der Farm angekommen waren, hatte sich nämlich in meinem Kopf eine Idee gebildet.

»Hm«, machte Clara.

»Ich meine, sie hatten früher Ponys. Und Pedro hat doch erzählt, dass er und die Kinder aus der Nachbarschaft oft auf ihnen geritten sind.« Pedro war der junge Polizist, der sich verabschiedet hatte, nachdem das Pferd in der Box sicher untergebracht war.

Jetzt sah Clara mich misstrauisch an.

»Bestimmt würde unser kleiner Glückspilz da unten sich hier wohlfühlen. Was meinst du?«, setzte ich hinzu und lächelte sie an.

»Du willst ihn hierlassen?«, fragte meine Tochter mich empört.

Ich seufzte. »Clara, schau mal, wie sollen wir ihn denn nach Deutschland bekommen? Wir bräuchten einen richtigen Anhänger. Und Papiere für den Zoll. Man kann Pferde bestimmt nicht einfach so quer durch Europa karren.«

»Das haben wir ja auch gar nicht vor!« Ihre braunen Augen funkelten mich wütend an. »Wir wollen ihn nur nach Hause bringen. Damit ihm nichts passieren kann.«

»Natürlich soll ihm nichts passieren«, sagte ich und wollte ihr beruhigend übers Haar streichen, doch sie wischte meine Hand fort.

»Wenn es an der Uni irgendwelche Schwierigkeiten gäbe, würdest du dich nicht aufhalten lassen!«, fauchte sie.

Einen winzigen Moment lang sah ich Steffen in ihr und musste blinzeln.

»Pass auf, wir schlafen erst mal eine Nacht darüber«, lenkte ich ein. Das war schon immer bei wichtigen Entscheidungen mein Grundsatz gewesen. »Nach so einem anstrengenden Tag kann man meistens nicht mehr klar denken. Okay?«

Clara musterte mich kurz, als wollte sie abwägen, ob sich ein offener Streit lohnen würde. Doch dann nickte sie. Wir waren beide müde.

»Darf ich noch mal zu ihm gehen? Vielleicht fühlt er sich besser, wenn jemand bei ihm ist und er nicht ganz allein in dem Stall steht«, sagte sie mit leiser Stimme.

»Sicher. Aber öffne auf keinen Fall die Boxentür, hörst du?! Und denk dran, dass Señora Rodriguez gesagt hat, sie bereitet das Abendessen vor. Wäre nicht nett, sie warten zu lassen.«

»Hm.«

Sie stand auf, zog einen warmen Pulli aus ihrem Koffer und verschwand zur Tür hinaus, ohne mich noch einmal anzusehen.

Ich starrte noch eine ganze Weile auf die geschlossene Tür und ließ mich dann selbst auf das andere Bett sinken.

Was hatte ich nur angerichtet?

***

Obwohl Claras Spanisch besser war als meins, sprach sie beim Abendessen kaum ein Wort und aß nur gerade so viel, wie es die Höflichkeit gebot. Mir fiel auf, dass sie kaum noch die Augen offen halten konnte, obwohl es erst kurz vor acht und noch taghell war.

Ich schickte sie ins Bett und war froh über die Gelegenheit, mit Señor Rodriguez über meine Idee zu sprechen, das Pferd in seiner Obhut zu lassen. Wie ich vermutet hatte, war es – wie so vieles im Leben – lediglich eine Frage des Geldes. Wir handelten einen Preis aus, zu dem der Wallach hier auf dem Hof würde versorgt werden können, und ich versprach, es mir bis zum nächsten Morgen zu überlegen. Als ich schließlich nach oben kam, fand ich Clara, noch angezogen und nur halb zugedeckt, auf dem einen Bett tief und fest schlafend.

Ich stand eine ganze Weile vor ihr und betrachtete sie.

Während sie tagsüber jetzt schon oft älter und reifer wirkte, als man es bei ihren dreizehn Jahren erwarten würde, schien sie im Schlaf wieder zu dem kleinen Mädchen zu werden, das ich so gut kannte und so sehr liebte.

Ich deckte sie richtig zu und strich ihr eine Haarsträhne aus dem weichen Gesicht. Sie murmelte etwas im Schlaf, und ich wünschte ihr von Herzen einen wunderschönen Traum.

Dann zog ich mich aus und schlüpfte unter die leichte Decke des anderen Bettes.

Ich lag wach, bis es draußen stockdunkel war. Schließlich drang aus dem Haus kein Geräusch mehr herauf. Nur das Rauschen des Verkehrs auf der Autobahn war zu hören und ab und zu das Muhen eines Rindes.

Ich dachte an das Pferd, das im Stall stand.

Ein Tier, dessen Lebensumstände sich in den letzten vierundzwanzig Stunden wirklich gravierend geändert hatten. Es hatte eine entsetzliche Katastrophe überlebt, hatte seine Artgenossen, seine Mutter sterben sehen. Und nun stand es allein dort unten und war wahrscheinlich vor Angst halb wahnsinnig.

Als ich mir den Wallach in seiner Box vorzustellen versuchte, wurde mir klar, dass ich gar nicht richtig wusste, wie er aussah. Natürlich, er war dunkelbraun. Mähne und Schweif waren schwarz, und da war viel Weiß in seinem Gesicht. Irgendwo am Körper hatte er eine größere weiße Stelle. Doch aus diesen Details konnte ich in meinem Kopf kein Gesamtbild herstellen.

Unser Pferd.

Ich hatte nie eins haben wollen. Als Kind nicht. Und als Uni-Professorin sowieso nicht. Pferde machten jede Menge Arbeit und verschlangen Unsummen an Geld. Sie waren etwas für Leute, die entweder nicht wussten, wohin mit ihren Euros, oder die, aus welchen Gründen auch immer, eine für mich unerklärliche Begeisterung für diese kraftvollen, großen Lebewesen mit diesem unberechenbaren Verhalten hegten.

Die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches war also nicht der Grund, warum ich mich schließlich gegen das Angebot von Señor Rodriguez entschied. Es hatte eher etwas mit der Frage zu tun, was mit dem Tier wohl geschehen würde, wenn wir es hierließen.

Der Bauer machte einen netten Eindruck. Aber schon der eine Abend hatte ausgereicht, um zu erkennen, dass er nicht aus übergroßer Liebe zur Natur Landwirt geworden war. Er war Geschäftsmann. Und als solcher betrachtete er seine Geschäftseinlagen, die Rinder. Was sollte er mit einem Pferd anfangen? Wie sollte ich von Deutschland aus kontrollieren, ob es dem Tier wirklich gut ging? Es ist eine vertrackte Sache, wenn du ein Leben rettest. Denn von Stund an wirst du dich für dieses Leben verantwortlich fühlen.

Das war der Grund, warum ich nach einer unruhigen Nacht am nächsten Morgen Señor Rodriguez bat, mir bei der Suche nach einem gebrauchten Pferdehänger behilflich zu sein.

Claras Reaktion zeigte mir, dass ich damit recht hatte. Sie fiel mir um den Hals und lief sofort in den Stall.

Meine Frage nach dem zu kaufenden Hänger löste im Haus einige Aufregung aus. Es stellte sich heraus, dass in irgendeiner Scheune noch ein alter, aber fahrtüchtiger Hänger herumstand, den zu verkaufen man nur zu gern bereit war.

Mittags kam Pedro erneut auf den Hof, nahm alle meine Daten auf und erledigte beim Straßenverkehrsamt für mich die Anmeldung des Hängers. Außerdem hatte er einen Freund beim Zoll, der wertvolle Tipps und Hinweise für die Überführung des Tieres gab und, jedenfalls glaubte ich, es so zu verstehen, auch das Überspringen einiger zeitraubender Vorgänge möglich machte. Es galt, diverse Formulare auszufüllen, ein Tierarzt musste sich das Pferd anschauen und das nötige Gesundheitszeugnis ausstellen. An all dem wäre ich kläglich gescheitert, hätten Pedro und seine Tante dabei nicht geholfen.

Der Tag verging rasend schnell. Ein Hilfsarbeiter der Farm, der sich mit Pferden auskannte, zeigte uns, wie wir unseren Schützling während der Fahrt versorgen mussten. Clara stellte sich dabei geschickter an als ich und feixte, wenn ich zurückzuckte, nur weil das Pferd einmal schnaubte. Ich ließ sie spotten und gönnte ihr den kleinen Triumph. Mir war alles recht, was sie aufmunterte.

Als der nächste Tag anbrach, waren wir beide bereits bei Sonnenaufgang wach. Wir nahmen ein kleines Frühstück zu uns, ich regelte mit Señor Rodriguez das Finanzielle in Bezug auf den Hänger und das Futter, das wir für die Reise benötigten. Für unsere Unterkunft und das Essen wollte Señora Rodriguez kein Geld und drohte ihrem Mann mit dem Kochlöffel, falls er es wagen sollte, etwas anzunehmen.

Ich dankte den beiden überschwänglich und versprach, mich zu melden, wenn wir heil zu Hause angekommen waren.

»Jetzt müssen wir ihn nur noch verladen, und dann können Sie aufbrechen«, sagte Señor Rodriguez.

Doch genau das stellte sich als gewaltiges Hindernis heraus.

Ein Bursche kam mit dem Pferd am Führstrick aus dem Stall. Der Wallach folgte ihm mit hängendem Kopf. Doch sobald er begriff, dass man ihn auf den schmalen Pferdehänger führen wollte, kam Leben in ihn. Er legte einfach den Rückwärtsgang ein, scheute und wieherte schrill.

»Das war ja klar«, stellte Clara fest, dreizehn Jahre alt und in diesem Moment die Klügste von uns allen.

Wir alle hatten nicht daran gedacht, dass die letzte Begegnung mit einem Pferdetransporter für das Tier in einer entsetzlichen Katastrophe geendet hatte. Clara zog eine Möhre aus ihrer Umhängetasche und näherte sich damit vorsichtig dem Pferd, das etwa zehn Meter vor dem Hänger zum Stehen gekommen war. Sie hielt ihm die Möhre hin. Der Wallach warf den Kopf herum und legte die Ohren an.

Ich sah die Männer ratlos an. Sie berieten sich kurz. Dann holte einer von ihnen einen langen Stock. Während zwei von ihnen das Pferd nach vorn zogen, teilte einer von hinten Klapse mit dem Stock aus. Der Wallach riss die Augen auf, sprang nach links und rechts und näherte sich schließlich mit hochgerissenem Kopf und rollenden Augen dem Hänger.

Doch als sein erster Huf die Rampe berührte, war es endgültig mit seiner Fassung vorbei. Er scheute erneut zurück, stemmte regelrecht die Hufe in den Boden und ließ sich die nächsten zehn Minuten nicht einen Zentimeter weiter an den Hänger heranbringen.

Wieder wurde beraten und diskutiert. Ein langes Seil wurde herangeholt und vorsichtig um das Hinterteil des Wallachs gelegt. Dann versuchten fünf Männer gemeinsam, ihn in den Hänger zu bringen. Dieses Tauziehen hätte komisch aussehen können. Doch niemand lachte. Am allerwenigsten Clara, die sich an meine Seite presste und den Geschehnissen mit besorgter Miene und rasch gehendem Atem folgte.

Tatsächlich sah es so aus, als sollten die Männer mit dieser Taktik Erfolg haben. Doch erneut stellte sich der erste Schritt auf die Rampe als das größte Hindernis heraus.

Der Ton, der entstand, als der Wallach mit dem Huf das Metall berührte, erschreckte ihn dermaßen, dass er regelrecht explodierte. Er machte einen gewaltigen Satz, seine Hufe wirbelten herum, die Männer wurden umgerissen und fielen alle fünf in den Matsch.

Als das Pferd wieder still stand, befand es sich weiter vom Hänger entfernt als zuvor.

***

Ich sah zum hundertsten Mal an diesem Morgen auf die Uhr. Seit mehr als zwei Stunden bemühten wir uns nun hier und machten nur minimale Fortschritte.

Inzwischen war jemand auf die Idee gekommen, die Rampe des Hängers mit einer dicken Gummimatte zu polstern. Doch das nützte nicht viel, denn der Wallach war gar nicht mehr in ihre Nähe zu bringen.

Zu allem Unglück hatte der Regen wieder eingesetzt. Clara und ich drängten uns unter einem Schirm, doch alle anderen wurden nass bis auf die Haut. Señor Rodriguez betrachtete mit grimmiger Miene die Versuche seiner Arbeiter, das widerspenstige Pferd zu verladen. Als der Wallach wieder einmal einige Schritte nach vorn und dann wieder genauso viele nach hinten gemacht hatte, schüttelte der Farminhaber den Kopf.

»Das bringt doch alles nichts«, sagte er und warf mir einen bedauernden Blick zu, der mich beunruhigte. Mit den Worten: »Ich habe etwas, das bei den Rindern immer hilft«, ging er an uns vorbei in einen der Ställe. Als er wieder herauskam, hielt er in der Hand einen etwa armlangen schwarzen Stock. Ich wollte ihn fragen, was das sei, doch sein Blick, der dann rasch zu Clara glitt, warnte mich davor.

Also sagte ich nichts. Und so waren meine Tochter und ich überhaupt nicht vorbereitet.

Señor Rodriguez nickte den Männern, die das Seil hielten, zu. Sie stemmten sich in den matschigen Boden. Dann näherte der Bauer sich von hinten dem schnaubenden Pferd und berührte es leicht mit dem einen Ende des Stocks.

Es gab ein kurzes, zischendes Geräusch, der Wallach bäumte sich wiehernd auf und wurde von den Männern weiter voran gezogen. Bevor er Gelegenheit hatte, seine Kräfte wieder zu sammeln, tippte Rodriguez ihn erneut mit dem Stock an. Und diesmal sprang der Wallach nach vorn auf die Männer zu. Die hatten alle Hände voll damit zu tun, ihn daran zu hindern, einfach an der Hängeröffnung vorbeizustürmen. Doch es gelang ihnen. Und wieder berührte das Stockende das nasse Fell.

Clara warf den Kopf herum und verbarg das Gesicht an meinem Hals. Sie wimmerte. Ich selbst konnte auch nicht mehr hinsehen, umfasste fest ihre Schulter und küsste beruhigend ihr Haar.

Noch drei Mal hörten wir das zischende Geräusch durch das Wiehern und Schnauben des Pferdes hindurch, dann ein Rumpeln und das erleichterte Aufatmen der Männer.

Ich sah wieder hin.

Einer befestigte gerade eine Eisenstange hinter dem bebenden Hinterteil des Wallachs, zwei andere wuchteten die Rampe hinauf und schlugen die Klappe hinter dem Pferd zu. Señor Rodriguez verriegelte fest die Einstiegstür.

Sobald die Tür verschlossen war, ließ das Stampfen nach, und der Hänger stand still. Durch den Regen war immer noch das laute Schnauben des rasch gehenden Pferdeatems zu hören.

Clara weinte leise.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.

Ein »Danke« schien mir zu viel und zu wenig zugleich.

Die Männer hatten sich zwei Stunden lang abgemüht, sich blaue Flecken und Prellungen geholt, waren nass und verschlammt bis auf die Haut. Und sie hatten es letztendlich geschafft.

Aber wie? Auf welche Weise hatten sie es geschafft?

»Am besten, Sie fahren sofort los«, sagte Señor Rodriguez zu mir. »Aus einem fahrenden Hänger versuchen sie nicht wieder auszusteigen.«

Vielleicht sollte das ein Scherz sein. Doch ich nahm es als Anlass, mich tatsächlich schnell zu verabschieden und Clara auf den Beifahrersitz zu manövrieren. Dann setzte ich mich hinter das Steuer, hob die Hand und fuhr los.

***

Ich fuhr und fuhr. Parkte auf einem Rastplatz, schlief eine Stunde und fuhr wieder weiter. Die Landschaft da draußen veränderte sich. Die im Regen trostlos wirkende Weite mit Äckern und Feldern wurde durch eine hügelige Landschaft mit kleinen Wäldchen abgelöst.

Die Grenze nach Frankreich brachten wir problemlos hinter uns. Der Zollbeamte warf nur einen Blick auf die Papiere und in den Hänger und winkte uns weiter. Das Wetter besserte sich, die Sonne kam heraus. Clara schlief ein. Wachte auf. Hatte Hunger. Musste zur Toilette. Versorgte auf dem Rastplatz durch die Klappe am Kopfende des Hängers das Pferd mit Wasser, Heu und einer Art Müsli. Schlief wieder ein. Ich fuhr. Wir ließen Marseille rechts liegen und fuhren nordwärts Richtung Lyon.

In einer unserer Pausen rief ich in der Uni an und erwischte Beatrice kurz vor der Mittagspause.

»Emilie?«, sagte sie, und ihre Stimme hätte nicht verwunderter klingen können. »Wo steckst du? Seid ihr noch nicht zu Hause?«

»Es kam etwas dazwischen«, sagte ich und berichtete ihr kurz, was geschehen war.

Sie hörte konzentriert zu, und als ich geendet hatte, war sie gleich wieder ganz die Beste aller Sekretärinnen. »Überlass das mir«, sagte sie geschäftig.

Keine zwei Stunden später hatte sie bereits gute Nachrichten für uns: Ein großer Stall am Stadtrand war bereit, unser Pferd gegen eine von Beatrice ordentlich ausgehandelte monatliche Summe einzustellen und zu versorgen. So langsam, wie wir vorankamen, und wenn ich zur reinen Fahrtzeit von etwa vierundzwanzig Stunden noch Pausen und zwei Übernachtungen addierte, würden wir dort am Dienstagmittag ankommen.

Clara war vollkommen aus dem Häuschen. Seit jenen furchtbaren Geschehnissen vor zwei Jahren hatte ich sie nicht mehr so aufgekratzt und lebendig erlebt. Die Erlebnisse des Unfalls, die verletzten, um Hilfe rufenden Menschen, die Schüsse und auch die letzten unschönen Ereignisse auf dem Rodriguez-Hof schien sie in irgendeinen Winkel ihres Unterbewusstseins geschoben zu haben. Sie sprach ausschließlich davon, wie sie täglich direkt von der Schule aus zum Stall fahren würde, um »ihr Pferd« zu versorgen. Wie sie reiten lernen würde und dass Pferde auch jede Menge Kunststücke lernen konnten – was ihrer Meinung nach den Hund komplett ersetzen würde. Sie steckte sich nicht ein einziges Mal die Stöpsel in die Ohren, da sie dann ja eventuelle Geräusche aus dem Hänger nicht mitbekommen würde. Ja, einmal sagte sie sogar, fast wie nebenbei, dieser Spanienurlaub habe also doch seinen Sinn gehabt.

Das Vorhaben, über dem ich in den langen Stunden der Autofahrt brütete, wenn sie schlief – dass wir in Deutschland irgendjemanden finden würden, der uns dieses Pferd mit Kusshand abnehmen und ihm ein gutes Leben ermöglichen würde –, löste sich immer mehr in Dunst auf.

Mit jedem Kilometer, den wir zurücklegten, wurde mir bewusster, dass Clara, meine süße kleine Tochter, die seit zwei Jahren kaum noch Kontakte hatte und sich vollkommen in sich zurückgezogen hatte, eine innige Beziehung eingegangen war. Die war zwar momentan noch recht einseitig, aber trotzdem war mir klar, dass ich sie auf keinen Fall willkürlich wieder würde auflösen können.

***

Der Reitstall, den Beatrice für uns ausfindig gemacht hatte, war leicht zu finden. Endlich würden wir aus der Enge meines Autos entfliehen können.

Als wir auf den Hof fuhren, war in meinem Kopf jedoch eine Frage angeschwollen, die alle anderen Gedanken verdrängte wie ein gewaltiger Ballon, der da drinnen keinen Platz für etwas anderes ließ: Wie um Himmels willen sollten wir das Pferd gefahrlos aus dem Hänger bekommen?

In den vergangenen zwei Tagen hatte das Tier, das sich auf der spanischen Rinderfarm so wild gebärdet hatte, beengt zwischen den metallenen Wänden gestanden. Es hatte kaum gefressen, und jedes Mal, wenn Clara und ich die vordere Klappe öffneten, mit dem Kopf geschlagen und mit den Augen gerollt. Bestimmt würde es wie eine Granate herausgeschossen kommen, wenn wir die hintere Klappe herunterließen. Wer sollte es dann bändigen? Sicher nicht ich.

Ich parkte den Wagen so, dass er nicht im Weg stand, aber dennoch hinter dem Hänger ausreichend Platz blieb. Schon bei dieser Aktion erregten wir Aufsehen. Ein paar junge Mädchen in Polohemden und Reithosen saßen auf einem der Zäune und steckten die Köpfe zusammen. Clara hatte sie wahrscheinlich auch gesehen, schaute aber betont nicht in ihre Richtung. Weiter hinten auf dem Hof waren drei Frauen dabei, ihre Pferde zu striegeln, und blickten ebenfalls neugierig zu uns herüber.

Als ich den Motor abstellte, kamen aus dem größten der Ställe ein Mann und eine Frau in strahlend weißen Reithosen, um uns zu begrüßen.

Sie stellten sich als Frau und Herr Schellinger vor, die Besitzer der Reitanlage. Natürlich hatte Beatrice mich bei ihnen als Professorin angekündigt, und nun tauschten sie einen vielsagenden Blick. Wahrscheinlich hörten sie schon die Kasse klingeln.

Frau Schellinger sagte: »Tina wird auch gleich hier sein.«

Ich sah sie fragend an.

»Tina ist unsere Pferdeflüsterin hier auf dem Hof«, erklärte mir Herr Schellinger mit einem jovialen Lächeln.

»Pferdewirtin und Reitlehrerin«, erklärte seine Frau mit unbewegter Miene, als habe er gar nichts gesagt. »Sie ist immer dabei, wenn neue Pferde ankommen.«

Wie aufs Stichwort bog eine Frau Mitte dreißig um die Ecke und hielt, in der einen Hand ein aufgewickeltes Seil, auf uns Kurs. Ihr Reitdress bestand aus einer strapaziert wirkenden schlichten Reithose und einem verwaschenen T-Shirt mit dem Aufdruck »Welcome to Heaven«. Sie trug ihr kastanienbraunes Haar jungenhaft kurz, und ihr Händedruck war fest wie von einem Mann. Sie war mir sofort sympathisch.

»Wen haben wir denn da?«, fragte sie und nickte zum Hänger hinüber.

»Wir haben alle drei eine ziemliche Strapaze hinter uns«, antwortete ich. »Eigentlich sollte es ein Urlaub in Spanien werden, aber dann haben wir auf dem Heimweg mal eben ein Pferd vor dem Schlachter gerettet.«

»Da war ein Riesenunfall und wir mitten drin«, erklang plötzlich Claras helle Stimme neben mir. Die anderen Erwachsenen wandten sich ihr mit aller Selbstverständlichkeit zu. Doch ich war verblüfft. Es war lange her, dass Clara von sich aus vor Fremden den Mund aufgemacht hatte. »Die anderen Pferde sind alle erschossen worden, weil ihre Beine gebrochen waren. Aber er hatte einfach Glück, war gar nicht verletzt. Das wäre ja Mord gewesen. Also haben wir ihn mitgenommen.«

»Fantastisch«, sagte Tina und strahlte Clara an.

»Sie haben doch Pferdeerfahrung?«, fragte Frau Schellinger.

»Kaum«, antwortete ich lächelnd.

»Dann übernimmt Tina am besten das Kommando«, schlug Herr Schellinger vor. »Die Box ist doch vorbereitet, nicht wahr?«

Tina nickte, sagte jedoch: »Ich dachte, es wäre bei dem schönen Wetter besser, wenn unser Neuankömmling erst mal auf den Paddock drüben kommt und sich ein bisschen bewegen kann, wenn er möchte.« Sie nickte quer über den Hof zu einem offen stehenden Gattertor hinüber, das auf einen eingezäunten Sandplatz führte. »Sobald er sich beruhigt hat, kann Cilli ihm Gesellschaft leisten. Das ist eine alte Norwegerponystute aus dem Schulbetrieb. Seit vielen Jahren unser Verlasspferd für totale Anfänger. Sie kommt mit jedem gut klar«, setzte sie an Clara und mich gerichtet mit einem Lächeln hinzu.

Clara lächelte zurück.

»Na, dann wollen wir ihn mal rausholen, wie?«, meinte Tina.

»Ich hoffe, er macht keine Schwierigkeiten«, wagte ich anzudeuten, während wir zum Hänger hinübergingen. »Er hat sich ziemlich wild angestellt, als wir ihn reinführen wollten.«

»Ist doch klar«, brummte Clara und warf mir einen bitterbösen Blick zu, als hätte ich durch meine Worte einen unverzeihlichen Verrat begangen. »Er hatte bei dem Unfall echt nicht so viel Glück wie wir, oder?«

Tina ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie bot mir an, meinen Wagen zu fahren und auf diese Weise den Hänger so vor den Auslauf zu bringen, dass das Pferd direkt dort hineinspringen konnte. Als der Hänger entsprechend positioniert war, öffnete sie die Frontklappe und sah vorsichtig hinein. So viel ich erkennen konnte, stand das Pferd mit gesenktem Kopf still.

»Hallo«, sagte Tina zu ihm und hielt eine Hand hinein.

Doch es reagierte nicht.