Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gallo Nero

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativas Gallo Nero

- Sprache: Spanisch

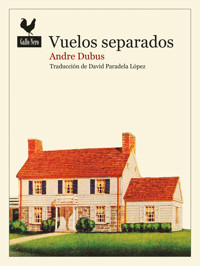

«En voz baja, como si estuviera conspirando, en esa extraña intimidad que se había creado entre ellos, le habló del amor. No tenía idea de cuándo dejó de amar a su esposo, dijo. En cierto sentido, estaba feliz de que hubiera sucedido tan tarde, porque en ese momento seguramente ya había dejado de creer en el amor. No, dijo Robert, debe haber sucedido lo contrario. Ella lo pensó, encendió un cigarrillo y luego le dijo que sí, que probablemente tenía razón.» Vuelos separados habla de nuestra constante búsqueda interior y de cómo esta puede volverse más intensa cuando el desánimo y el miedo prevalecen. «A veces —escribe Dubus en una carta a un aspirante a escritor—, las historias se transforman en sombras y luces del alma. Siempre habrá sombras en tu vida, pero espero que sigas avanzando hacia la luz.» Publicada en 1975, es la primera colección de relatos de Dubus en ella ya hace muestra de todo su universo literario: la indecisión, las mentiras, el amor, la violencia... Son historias delicadas y duras a la vez, en las que deambulan individuos frágiles y vulnerables abrumados por las penas y las alegrías de lo cotidiano.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NARRATIVAS GALLO NERO69

Vuelos separados

Andre Dubus

Traducción deDavid Paradela López

Título original:Separate Flights

Primera edición: octubre 2021

© 1975 Andre Dubus Published by arrangement with David R. Godine Publisher, Boston, USA and Sandra Bruna Agencia Literaria, S. L. All rights reserved

© 2021 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.

© 2021 de la traducción: David Paradela López

Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro

Corrección: Chris Christoffersen

Maquetación: David Anglès

Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores

ISBN: 978-84-16529-32-0

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Vuelos separados

Para Suzanne, Andre, Jeb y Nicole

Ya no vivimos aquí

La piedad es la peor de todas las pasiones: a diferencia del sexo, esta no se deja atrás.

Graham Greene, El ministerio del miedo

Vuelve a visitarnos otro día; en casa solo estamos nosotros y, además, ya no vivimos aquí.

Un amigo, una noche de borrachera

1

El propietario de la licorería era un irlandés de pelo entrecano; le dio un repaso con los ojos a Edith y, disimulando, dijo:

—Ya está aquí mi amigo el de la ale.

—Seis Pickwicks —dije yo—. Y seis latas de Miller para las mujeres.

—Cuesta encontrar mujeres que beban ale.

—Y que lo diga.

Nos apoyamos en el mostrador; sentí que Edith quería tocarme, así que di un paso atrás y saqué la cartera. Hank se había empeñado en pagarlo todo, pero al final había conseguido que me diera solo dos dólares.

—Hubo una época en que en Nueva Inglaterra todo el mundo bebía ale. ¿A ti quién te enseñó? ¿Tu padre?

—A mí mi padre me enseñó a beber ale y a reírme con chicas guapas. ¿Qué les pasó a los demás?

Me quedé mirando a Edith, que nos escuchaba entretenida. Es morena, menudita, con el pelo largo y negro, y hace esos gestos encantadores tan típicos de las chicas con pelo largo: con una mano lenta, se lo aparta del ojo; cuando se inclina a beber en una fuente, se lo echa por detrás de la oreja para que no se le moje en la pileta. Me gustaría que algún día se le soltase: Edith bebiendo, los labios mojados, la garganta moviéndose al paso del agua fresca y el pelo derramado sobre la pileta de cromo, empapándose.

—La Segunda Guerra Mundial. Los chavales tuvieron que incorporarse a filas cuando todavía no tenían edad para beber en Massachusetts. Así que empezaron a tomar cerveza en las bases del ejército. Y cuando volvieron a casa continuaron bebiendo cerveza. Eso fue el fin de la ale. Ahora, cuando un bebedor de ale se muere, no hay quien lo reemplace.

Ya fuera, bajo las farolas, Edith me tomó del brazo. Desde delante del quiosco de prensa de la acera de enfrente, un policía nos vio subir al coche y, ya al amparo de la penumbra, Edith se sentó muy cerca de mí mientras yo conducía por la ciudad. Había poca circulación y en las aceras no se veía a casi nadie. En las calles residenciales, la mayoría de las casas estaban a oscuras; a unas cuantas manzanas de mi casa, paré bajo un gran árbol cerca del bordillo, y abracé a Edith y nos besamos.

—Será mejor que vayamos —dijo ella.

—Estaré con el coche en la gasolinera de la Shell a las doce.

Se sentó más cerca de la puerta y se arregló el pelo con los dedos, y yo seguí conduciendo hasta casa. Terry y Hank estaban sentados en los peldaños de la entrada. Cuando apagué el coche, Edith se bajó y cruzó el césped sin esperarme ni mirar atrás. Terry me observó mientras yo me acercaba con la bolsa y, cuando pasé entre ella y Hank, levantó la cabeza para mirarme a la cara.

Charlamos en la oscuridad, sentados en unas sillas de jardín en el porche. Excepto Hank, que siempre estaba inquieto: ora se apoyaba en la barandilla del porche, ora se ponía a dar vueltas, se recostaba en la pared, se ponía al lado de alguno de nosotros mientras hablábamos, asintiendo con la cabeza, la botella en una mano, el vaso en la otra, escuchando, metiendo baza, moviendo el vaso como quien tira un gancho al cuerpo justo antes de interrumpir con su voz, más estentórea que la nuestra. En el instituto jugaba de halfback. Ingresó en la universidad pesando setenta kilos y empezó a escribir. Se había mantenido en forma, y sus andares y sus gestos traslucían esa gracia atlética que yo había intentado cultivar de niño, cuando volvía a casa tras ver alguna de esas películas en las que salen pistoleros que caminan como si fueran pumas. Edith se sentaba a mi derecha, de espaldas a la pared; de vez en cuando su pie se tocaba con el mío. Terry se sentaba delante de mí, fumando demasiado. Tiene el pelo largo y pelirrojo, y hace once años era la muchacha más guapa que yo hubiera visto nunca; o, mejor dicho, la muchacha más guapa a la que hubiera tocado. Ahora tiene treinta años y ha ganado medio kilo por año desde entonces, aunque de un modo sutil; lo único que ha sufrido un cambio ostensible son sus ojos, aquellos ojos azules de los que yo me enamoré: hoy en día, cada vez es más frecuente advertir en ellos esa mirada triste y cavilosa que se les pone a las mujeres al cabo de unos años de casadas. Antes eran alegres. Edith tiene veintisiete años, y sus ojos, todavía alegres, se giraban hacia mí, oscuros y esplendentes, cada vez que yo decía algo. Cuando Hank y Edith se marcharon, los acompañamos hasta el coche, los abrazamos y les dimos un beso de buenas noches, como hacíamos siempre; mientras se alejaban, me quedé contemplando la silueta de Edith.

—Anda, vamos —dijo Terry agarrándome por la muñeca y tirando de mí hacia la puerta trasera.

—¿Vamos adónde?

—A la cocina. Quiero hablar contigo.

—¿Me sueltas la muñeca?

Seguía tirando. Al llegar a la acera que conducía a la puerta trasera me paré e intenté soltarme, pero ella no cedía y se volvió para mirarme.

—He dicho que me sueltes.

Pegué otro tirón y me dejó. Luego la seguí adentro.

—A partir de ahora nos comportaremos como personas casadas —dijo—. Se acabaron las tonterías. —Me acerqué al frigorífico y saqué una ale—. Vamos a ser como el resto de los matrimonios. Nada de flirteos ni de aventuras estúpidas. ¿Entendido?

—Claro que no. No entiendo por qué cojones me sales con esto.

—No me digas que ahora te vas a hacer el tonto. ¿En serio? Venga, no fastidies.

—Terry. —Yo todavía estaba tranquilo; creía que a lo mejor, agarrándome a eso, conseguiría que nos fuéramos la cama y nos pusiéramos a dormir—. ¿Quieres explicarme, por favor, qué es lo que ocurre?

Terry fue hacia mí y yo separé los pies dispuesto a agacharme o parar el golpe, pero pasó de largo, sacó hielo del congelador y se dirigió al mueble bar, donde guardábamos el bourbon.

—¿Por qué no te tomas una cerveza?

—No quiero cerveza.

—Te vas a emborrachar.

—Puede que sí.

Clavé los ojos en el vaso para no tener que verle la cara: en verano le salían unas pecas deliciosas, y me acordé de cuando la acariciaba a plena luz del día, de cuando le daba un beso fugaz o un abrazo al pasar por la cocina, o de cuando posaba una mano en su cintura o su hombro mientras caminábamos por la ciudad; no hacía tanto de eso, y, de hecho, ella todavía alargaba la mano hacia mí cuando nos cruzábamos por casa o me tocaba al pasar junto al sofá donde me sentaba a leer, pero yo ya no lo hacía nunca; por la noche, en la cama, sí, pero durante el día ya no.

—¿Por qué no lo hablamos por la mañana? Lo único que conseguiremos ahora es pelearnos, conozco esa cara.

—Deja mi cara en paz.

Las cacerolas de la cena todavía estaban en los fogones, los platos sucios en el fregadero y cuando me senté a la mesa aparté unas cuantas migas y restos de comida que tenía delante; cuando apoyé las manos, noté que estaba pegajosa, así que agarré una esponja del fregadero y froté la zona que ya había limpiado. Dejé la esponja sobre la mesa, me senté y detecté la rabia que le daba que me hubiera puesto a limpiar incluso antes de alzar la mirada y verla en sus ojos. Estaba de pie al lado de los fogones, con un cigarrillo sin prender en la mano.

—Tú y Edith, siempre juntitos a todas partes, siempre con algún puñetero recado; todo este verano, cada vez que alguien se queda sin cerveza o sin tabaco o quiere comerse unos rollitos del demonio, allá que vais, tú y Edith, y no está bien que me dejes con Hank, que me pongas en esa posición...

—Espera un momento.

—... algo pasa aquí, o está pasando o quieres que pase.

—Espera un momento, un momento... Dos preguntas: ¿por qué está mal que Edith y yo salgamos a comprar la cerveza y la ale del demonio, y qué posición es esa en la que te pongo cuando estás a solas con Hank, y qué es lo que en realidad te preocupa? ¿Te pones cachonda cuando te quedas sola con él y quieres que venga papá a salvarte de ti misma?

—No, no me pongo cachonda cuando me quedo sola con Hank; solo me pongo cachonda con mi marido, pero el muy cabrón prefiere estar con Edith.

—Llevamos diez años casados. Ya no estamos de luna de miel, por el amor de Dios.

Algo cambió en sus ojos, se ablandaron, y también su voz.

—¿Y por qué no? ¿No me quieres?

—Por Dios. Claro que te quiero.

—Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Que me quieres pero, como hace tanto que estamos casados, necesitas también a Edith, o quizá ya te la estás beneficiando? ¿Es eso? Porque si es eso, a lo mejor deberíamos hablar de cuánto más va a durar este matrimonio. Puedes largarte de aquí cuando te dé la gana, yo puedo buscarme un trabajo...

—Terry.

—... y por los niños no te preocupes, no tienes por qué aguantar este suplicio si tanto te arrepientes de haberte casado. A lo mejor es por algo que he hecho...

—Terry.

—Qué.

—Tranquilízate. Toma. —Me incliné sobre la mesa con el mechero y ella se agachó para prender el cigarrillo, haciendo pantalla con las manos a los lados de la mía, y bajo su carne, como un latido, percibí sus ansias y me entraron ganas de empujarla contra los fogones, y de acariciarle la mejilla y revolverle el pelo—. Terry, todo eso lo estás diciendo tú. No yo. Yo nunca he querido dejarte. No es ningún suplicio. No estoy harto de ti y no necesito ni a Edith ni a nadie. Me gusta estar con ella. Como con cualquier otro amigo, hombre o mujer, a veces me gusta estar con ella a solas. Por eso de cuando en cuando salimos a hacer algún recado. No veo ninguna amenaza en ello, no tiene nada de malo. Creo que las personas, aunque estén casadas, no tienen por qué estar todo el día la una encima de la otra, y creo que, si miras a tu alrededor, verás que la mayoría no lo hacen. Eres la única mujer que conozco que se mosquea con su marido porque no la toca en las fiestas...

—¡Es que el resto de los maridos sí tocan a sus mujeres! ¡Las rodean con el brazo!

—Hank no.

—Por eso está tan sola, por eso le gusta ir contigo como si fuera tu corderito, porque Hank no la quiere...

—¿Quién te ha dicho eso?

—Hank. —Bajó la mirada—. Esta noche, mientras vosotros dos estabais por ahí.

—¿Él te ha dicho eso?

—Sí.

—¿Por qué?

—Y yo que sé, lo ha dicho y ya.

—¿Qué estabais haciendo?

—Pues hablando, que es como la gente se cuenta las cosas.

—Cuando la gente se cuenta algo así, generalmente está haciendo otras cosas.

—Ah, claro, es que estábamos echando un polvo en el porche, espero que no te moleste.

—No me molesta, siempre y cuando me digas la verdad.

—La verdad. No reconocerías la verdad aunque llamara a la puerta. Si ni siquiera eres capaz de admitir la verdad sobre ti mismo, que es que ya no me quieres...

—Basta ya, Terry. No quiero que sigas diciendo estupideces. ¿Sabes por qué? Porque no es verdad, nunca ha sido verdad, pero cuando lo dices de esa manera, entonces sí lo es. Durante un instante. Suficiente para que nos pongamos a pelear como dos idiotas. ¿Entiendes lo que te digo?

Terry asentía, tenía las mejillas como entumecidas, los ojos llenos de temor y desamparo; entonces sentí cómo mis ojos la compadecían y le lavaban los labios y las mejillas con su conmiseración, y cuando lo hice su gesto se tensó, la rabia retornó a sus ojos y, sin darme tiempo a agacharme, me tiró la bebida a la cara, los cubitos de hielo pasaron volando junto a mi cabeza, se estrellaron contra la pared y resbalaron por el suelo. Me levanté a toda prisa, pero solo a medias, apoyado con las manos en el borde de la mesa; luego aparté la vista y me senté y saqué el pañuelo y me froté la cara y la barba despacio, mirando a través de la puerta trasera en dirección a la noche, que era donde me apetecía estar; después me froté las manchas de la sudadera color borgoña que ella misma me había regalado un día que llegó a casa radiante y, sacándola de la bolsa, la desplegó para mostrármela. A continuación me puse en pie y caminé rápidamente a la puerta, y ella me lanzó el vaso, pero demasiado tarde, la puerta ya estaba cerrándose y el vaso rebotó en la mosquitera y cayó al suelo. Por algún motivo, no se rompió.

Crucé el césped hasta la acera que iba calle abajo; a media manzana de casa, de repente sentí su presencia a mi espalda y temí que me estuviera siguiendo, así que me di la vuelta, pero la acera estaba vacía y se veía preciosa a la sombra de los olmos y los arces. Continué caminando. Si hubiera habido forma de llamar a Edith y de que ella fuera a recogerme... Pero, naturalmente, no la había. Podía dar media vuelta y coger el coche, tenía las llaves en el bolsillo, podía encenderlo y desaparecer antes de que Terry saliera corriendo con un maldito cuchillo en la mano, y si estacionaba enfrente de la casa de Edith y me quedaba mirando a la ventana del cuarto donde ella dormía junto a Hank, ella lo sabría, si me quedaba el tiempo suficiente mirando a su ventana, lo sabría, aunque fuera en sueños, y se levantaría y miraría por la ventana hacia mí bajo la luna; bajaría la escalera de puntillas y me abrazaría sobre el césped húmedo. Doblé una esquina y subí por otra calle.

—Edith —susurré entre las sombras de mi paseo en diagonal—, oh, Edith, cariño, te quiero y te quiero para siempre.

Pensé en ese para siempre y en si hay vida después de eso, y entonces me vi a mí mismo tendido en un féretro, con el pelo y la barba maravillosamente blancos. Me paré y me apoyé en un coche, podía sentir el fresco del rocío del parachoques a través del pantalón. Natasha y Sean y yo observando a Terry en su féretro. Yo colocado entre ellos dos, sujetando sus manitas. Las suaves mejillas de Terry, en pálido contraste con el cabello pelirrojo.

Cuando me dijo que estaba embarazada lo hizo sin miedo. Tenía veinte años. Era un jueves frío y luminoso de enero, hacía una semana que el cielo estaba azul y la nieve de Boston se veía vieja y sucia. Fuimos a una librería de Boylston Street y nos compramos libros mutuamente, luego comimos almejas con cerveza en un local oscuro en cuyas paredes pendían cuadros de balleneros y tempestades marinas y puertos con botes de pesca. Por algún motivo, las camareras llevaban túnicas de cuero. Por aquel entonces Terry siempre parecía contenta. En cualquier momento puedo cerrar los ojos y recordar cuánto la quería y verla y sentirla tomándome de la mano por encima de la mesa y diciendo:

—A partir de hoy vigilaré lo que como, y si prometo no ponerme gorda y consigo un trabajo, ¿puedo tener el bebé?

Enfilé para casa. A pesar de los pesares, seguíamos siendo el Jack y la Terry de siempre, y ahora yo regresaría a su lado y la tocaría y la abrazaría; apreté el paso, asintiendo con la cabeza, sí, sí, sí. Nada más entrar en el salón a oscuras, percibí su presencia en la casa como quien percibe la larga y afilada hoja de un cuchillo. Estaba dormida. Entré sin hacer ruido en el dormitorio y me tendí a su lado, junto al borde de la cama para no tocarnos.

Natasha y Sean despertaron a Terry temprano para desayunar, pero yo me quedé en la cama, dormitando entre sus voces procedentes de la cocina y luego de fuera, mientras el sol subía y caldeaba el dormitorio, hasta que el calor se hizo insoportable y me levanté. Me fui directo a la ducha, sin ver a nadie. Cuando me estaba secando, Terry llamó a la puerta.

—¿Quieres desayunar o quieres comer?

Su voz tenía esa ensayada dulzura que adoptaba cuando tenía miedo: era la que empleaba con los extraños, y también conmigo después de algunas peleas o cuando cometía algún error con el dinero. Por un instante, me mostré tierno y afectuoso y quise ayudarla respondiendo con alguna ocurrencia («A ti sí que te voy a desayunar, cariño; échate mermelada por encima y métete en la cama»); pero entonces, tan cierto como que el tiempo siempre nos va a la contra, me vi sentado en la cocina la noche anterior, con el bourbon y el hielo volando hacia mí.

—No lo sé —dije. Aun con la puerta en medio, pude sentir como mi tono de voz se le clavaba como una aguja—. ¿Qué hay?

—Si quieres desayunar, solo cereales. Pero si quieres comer, puedo ir a buscar bogavante, seremos solo tú y yo; de todos modos, a los niños no les gusta.

—No, tengo prisa. Tengo que llevar el coche.

«Linhart —le dije a mi rostro en el espejo—, eres un petulante hijo de puta. ¿Por qué no la metes aquí dentro, le azotas bien el culo y luego te comes el bogavante con ella?» Terry seguía fuera, delante de la puerta; hice como si no me hubiera dado cuenta y continué secándome.

—Podría ir a la pescadería y tenerlo listo en media hora. Ponle cuarenta minutos.

—Tengo que estar con el coche ahí a las doce.

—¿Cómo que tienes que?

—Si quiero que lo tengan listo hoy, sí.

—¿Qué tienen que hacerle?

—Cambio de aceite y engrasar.

—Eso se hace enseguida.

—Tienen mucho trabajo, Terry. Me dijeron que a las doce o nada. Les da igual que se te haya antojado el bogavante. Pero bueno, si tanto te apetece, ve ahora, antes de que me vaya.

—Para mí sola, no.

—¿Qué pasa, que entonces no está bueno?

—Oh, ya sabes lo que quiero decir —dijo con esa voz falsamente plañidera que ponen las chicas cuando alguien les toma el pelo con cariño. Empecé a cepillarme los dientes—. ¿Cheerios o Grape Nuts?

—Grape Nuts.

Se fue. Cuando bajé ya vestido a la cocina, la mesa estaba puesta para uno: un mantelito individual rojo de paja, un cuenco hondo con ese brillo tenue de la loza recién lavada, una cuchara encima sobre la servilleta, un vaso de zumo de naranja. Ella estaba arriba con la aspiradora. En el fregadero estaban los platos del desayuno de los niños; debajo, los platos de la noche anterior.

Terry es el juguete de los poltergeists: la lavadora, la secadora, la cocina, el frigorífico, los platos, la ropa, la pelusa del suelo. La cocina necesita una limpieza y, justo cuando ella desmonta los fogones, la lavadora termina en el otro cuarto; deja los fogones y acarrea otro montón de ropa sucia al cuarto de la colada; es ropa blanca, envuelta en una sábana, y lleva en el suelo de la cocina desde antes del desayuno. Vacía la lavadora y, abrazando la ropa húmeda contra sus pechos, abre la secadora; el problema es que se ha olvidado de que dentro todavía está la ropa que secó anoche. Deja la ropa húmeda encima de la secadora y se lleva la que está seca; la acarrea hasta el salón y la tira de cualquier forma encima del sofá; los Levi’s de Sean se caen al suelo y cuando se agacha para recogerlos ve una corteza de pan y una piel de naranja entre el polvo de debajo del sofá. Como a menos que se tienda en el suelo no llega, se dice, mientras siente los primeros síntomas del pánico, que tendrá que hacer también el salón: barrer, limpiar el polvo, aspirar. Lo que pasa es que todavía tiene ropa por doblar, y otra carga para la secadora, y otra en la lavadora. Al pasar por la cocina se acuerda de los fogones y de los quemadores mugrientos que ha dejado encima de la porcelana blanca y grasienta. En el cuarto de la colada, mete la ropa húmeda en la secadora, cierra la puerta y enciende la máquina, que emite su suave sonido y la ropa da vueltas en la penumbra. Dentro de quince minutos estará seca. Todo es tan eficiente, y mientras está ahí de pie, escuchando la máquina, siente esa eficiencia y todo por fin parece estar en orden, tiene el control, puede descansar. La sensación apenas dura un instante. Carga la lavadora, la pone en marcha, vuelve a la cocina, aparta la vista de los fogones y se dirige a la cafetera; primero se preparará un café, repondrá fuerzas, planificará el resto de la mañana. Desesperada, advierte que no se trata de una mañana, sino del día entero, hasta pasada la hora del cóctel y la cena, ya entrada la noche: cuando los platos estén lavados seguirá habiendo ropa por doblar y por planchar. Es algo que ocurre a menudo y que la obliga a ver la televisión mientras trabaja. Le da vergüenza ver a Johnny Carson. Los platos del desayuno están en el fregadero; las cazuelas de anoche, en la encimera: puré de patata apelmazado, grasa reseca. Busca la taza que usa todas las mañanas, la encuentra encima del lavamanos del baño y tira el café frío sobre los platos del fregadero. Prende un cigarrillo y piensa dónde puede sentarse, dónde puede tomarse el café. No hay dónde, no hay ni una sola habitación limpia en el piso de abajo; la salita de la tele de arriba está razonablemente limpia porque en ella nunca hay nadie. Pero tener que subir para buscar refugio resulta demasiado deprimente, de modo que entra en el salón y se sienta en el sofá entre la ropa limpia, haciendo caso omiso de la corteza de pan y la piel de naranja que le susurran desde el suelo. Tener que planificar las tareas del día la obnubila; es demasiado. De modo, pues, que hace lo que le queda más a mano; se pone a doblar ropa mientras se toma el café y fuma. Al rato oye que la lavadora ha terminado. Luego la secadora. Se va al cuarto de la colada, recoge la ropa seca, vuelve y mete la húmeda en la secadora. Cuando llego a la hora de almorzar, el salón está lleno de ropa: tirada en montones sobre las sillas, doblada y apilada en el sofá y el suelo; me quedó mirándola y luego miro a Terry, que está en el sofá; entre sus piernas se ve una corteza de pan y una piel de naranja; ella toma café con cara de agobio y el cenicero está a rebosar.

—¿Ya es mediodía? —dice volteando rápidamente los ojos del pánico—. Maldita sea, no sabía que era tan tarde.

Sigo caminando hasta la cocina: los fogones, los platos.

—Madre mía... —digo.

Peleamos, pero solo un rato porque es de día, no hemos bebido, los niños pronto volverán de jugar, sucios y famélicos. Como nuestro matrimonio, pienso, sucio y famélico.

Mientras me estaba comiendo los Grape Nuts, llegaron Natasha y Sean, brazos y piernas bronceados, el cabello rubio, ambos entrando por la puerta a la vez y cerrando la mosquitera de golpe tras de sí. Natasha tiene nueve años; la tuvimos antes de casarnos y fue lo que acabó de unirnos. Sean tiene siete. Al verlos, sentí amor por primera vez ese día.

—Has dormido hasta tarde —dijo Sean.

—Es porque os fuisteis a dormir tarde, estabais peleando —dijo Natasha—. Se os oía.

—¿Qué oíste?

—No sé... —Fuera lo que fuese, prefería esconderlo; palabras furiosas que, en el fondo de su corazón, le interrumpían el sueño—. Gritos, palabrotas, y luego tú te fuiste.

—¿Te fuiste? —dijo Sean. Su voz denotaba simple interés, no preocupación. Él vive su vida. Come y duerme con nosotros, nos pide algo cuando lo necesita, pero vive ahí fuera, con los otros niños y las bicicletas.

—Todos los adultos pelean de cuando en cuando. Si están casados.

—Ya —dijo Sean—. ¿Dónde está mamá?

Señalé al techo, donde sonaba la aspiradora.

—Queremos comer —dijo.

—Dejadla trabajar. Yo os preparo algo.

—Tú estás comiendo —dijo Natasha.

—Acabo enseguida.

—¿Eso comes? —dijo Sean—. ¿Grape Nuts?

—Es la merienda.

Les pregunté qué habían estado haciendo toda la mañana. No era fácil seguirles el hilo, aunque tampoco me esforcé; me limité a observar sus caras gritonas. No hacían más que interrumpirse: a Natasha le gusta hilvanar relatos, presentar el trasfondo histórico («Pues verás, primero queríamos ir a casa de Carol, pero luego no estaban en casa, y entonces me acordé de que había dicho que se irían a...»). A Sean le gusta contar las cosas tan rápido como sea posible, a veces incluso más. Mientras hablaban, preparé unos sándwiches. Faltaba poco para las doce, pero me lo tomé con calma; Natasha diluyó polvos de Kool-Aid en una jarra. Doce minutos más tarde, Edith estaría esperándome en la gasolinera de la Shell, pero me quedé viendo cómo comían, con la esperanza de que le hubiera salido algún imprevisto que le impidiera presentarse. Aunque sabía que no iba a ser así. Una de las ventajas de tener una aventura con la mujer de un amigo son las llamadas: nadie sospecha. Si Edith hubiese telefoneado y se hubiera puesto a hablar con Terry, yo habría sabido que esa tarde no podía verme. Les pregunté a los niños si querían postres.

—¿Pero hay? —dijo Natasha.

—Nunca hay postres —dijo Sean.

Miré en el congelador por si había helado y después en el armario por si había galletas, algún dulce con el que endulzar mi adiós, pero no había nada. Sean tenía razón: nunca había postres porque a mí no me gustaban y a Terry le gustaban demasiado; y su forma de poner coto a su glotonería era no tener nada dulce en casa.

—Lo siento —dije. Sabía que estaba siendo imprudente, pero no pude evitarlo—. Tenéis un padre bien tonto. Traeré algo de postre cuando vuelva.

—¿Adónde vas? —dijo Natasha.

—A poner a punto el coche.

La mentira hizo que me saliera voz de tenor.

—¿Puedo ir? —dijo Sean. El Kool-Aid de uva le había dejado bigote.

—Y yo —dijo Natasha.

—No, tardarán mucho y más tarde he quedado para correr con Hank.

—Da igual —dijo Natasha—. Os miraremos.

Dios no es uno, pensé. Es muchos y a todos les gusta gastar bromas.

—No, de eso nada —gruñí y, encorvando los dedos como si fueran garras, me puse a hacerle cosquillas en el vientre; ella dejó caer el sándwich al plato y se convirtió en una risotada de carne—. Porque después de correr vamos a un bar a tomar cervezas. Es lo que hacen los viejos malandrines.

Los dos se estaban riendo. Ahora ya podía irme. En esas, Terry bajó la escalera con una de mis viejas camisas colgando por encima del pantalón corto.

—Quiero que empecemos a comer postres.

—¿Qué?

—¡Yupi! —dijo Sean—. ¡Postres!

—Nunca hay postres —dijo Natasha.

Terry se quedó de pie mirándonos, sonriendo, confusa, sin saber si bromear o defenderse.

—Estamos privando a los niños de una de las experiencias básicas de la infancia.

—¿O sea?

—Los postres de su madre.

—Lo que me faltaba.

Habría deseado que fuera ella la que se disponía a salir para cometer iniquidades; entonces yo me habría quedado en casa haciendo galletas con un libro de recetas.

—En fin, me voy.

Les di un beso en la boca manchada de Kool-Aid, le rocé los labios a Terry y me fui. Ella me siguió hasta la mosquitera.

—¿Te has quedado con hambre?

—Qué va. Eso sí, no estaba tan bueno como el bogavante —dije por encima del hombro mientras bajaba los escalones—, aunque era más barato.

Ella no contestó. En el coche, pensé que el adulterio es una cosa, pero que ser una zorra versión macho con afición a librar guerras periféricas es otra: ese envenenado arrojarle los bogavantes a los vulnerables ojos a tu esposa, ese agostarle la dulzura y la esperanza con alusiones a lo magro del presupuesto. Lo cual a su vez era una cruel alusión a su repugnante creencia en la buena nueva de un evangelio secular: éramos americanos, gente buena, sana, inteligente, con amigos buenos, sanos, inteligentes, y nos merecíamos comer bogavante al día siguiente de haber peleado, del mismo modo que nos merecíamos ir a Boston al teatro o ver todas las películas buenas que pusieran en la ciudad, y cuando yo le decía que no teníamos dinero, ella, en lugar de amargarse, se sorprendía. Igual que se sorprendía cuando en el banco le decían que estábamos en números rojos y entonces reparaba en que se había olvidado de ingresar un cheque, o cuando alguien le escribía a propósito de alguna factura que seguía sin abrir encima del escritorio.

Cuando llegué a la gasolinera, Edith estaba aparcada al otro lado de la calle. Le pedí al empleado que me cambiara el aceite y me lo engrasara.

—Voy a hacer unos recados con mi mujer —dije señalando a Edith por encima del hombro—. Luego vengo a recogerlo.

El tipo miró al otro lado de la calle, en dirección a Edith.

—¿Las llaves están dentro?

Me palpé los bolsillos.

—Sí.

Me pregunté cuáles serían los efectos a la larga para una pareja de adúlteros que se ven a plena luz del sol. Cuando era de día, todo el mundo parecía saber lo nuestro: el gordo de la camiseta churretosa que asentía mientras yo le decía que aceite del veinte, cambio de filtros y engrasar; las mujeres que pasaban con el coche y me miraban mientras yo esperaba para cruzar la calle; el chiquillo bronceado que tiraba de un remolque con su triciclo por la acera y me miraba con los ojos entornados. Subí al coche y dije:

—Hasta este lo sabe.

—¿Quién?

—El crío este. Sabe adónde vamos.

Edith condujo por la ciudad. Está construida a orillas del Merrimack, que es un río nauseabundo, y la ciudad en sí es pequeña, fea y tiene cierto aire moribundo, como un hombre enfermo de cáncer. Vivía de la industria zapatera, pero las fábricas han ido cerrando. En la calle principal, los escaparates de todas las tiendas, sea cual sea su tamaño, presentan ese aspecto de casa de empeños o de tienda de excedentes militares. No obstante, la renovación urbanística ya ha comenzado: en las riberas han derribado algunos de los viejos edificios de madera gris; en su lugar construirán un centro comercial, y entonces, cuando nos paremos en el semáforo y miremos hacia el río, veremos los nuevos edificios de ladrillo con sus amplios ventanales, sus ofertas anunciadas en el cristal del supermercado y el estacionamiento de asfalto lleno de coches, carritos de la compra y mujeres desdichadas. No es una ciudad para gente con tendencias suicidas.

Cuando Edith se incorporó a la carretera general, me di la vuelta y abrí la neverita que había en el suelo del asiento trasero. Hasta teníamos rituales, como si fuéramos marido y mujer: una de mis funciones era empezar abriendo un par de cervezas y encendiendo un par de cigarrillos. Ese día, Edith había añadido algunas novedades: dos Löwenbräu, dos Asahi y dos San Miguel asomaban entre el hielo.

—Caramba, qué detalle —dije y le di un beso en la mejilla.

—Detalles fríos de una mujer fría.

El abridor estaba en la guantera, debajo de una bufanda roja y suave al tacto como un par de bragas. La chapa de las Asahi saltó, liberando el gas. Edith echó un vistazo al retrovisor, dio un trago y me tomó el cigarrillo ya encendido de entre los dedos.

—Creo que me voy a pasar a los Lucky —dijo sonriendo.

—Sí, hombre. Y de paso le pedimos que nos haga de canguro con los niños.

Evitábamos mencionar sus nombres: decíamos le, la, él, ella.

—Estaría encantado.

—Pues ella no, cariño.

Le dije que habíamos peleado; el sol me calentaba la cara y el brazo a través de la ventanilla, el aire olía a árboles y a hierba, íbamos conduciendo por un terreno de colinas boscosas bajo un cielo azul y me sentía demasiado feliz como para pensar en lo de la noche anterior. Se lo expliqué por encima.

—Creo que quiere hacer el amor con ella —dijo Edith.

—¿Por qué?

—¿Por qué? Porque es guapa y porque le gusta y porque no ha estado con ninguna desde Jeanne. ¿Por qué crees tú?

—Digo que por qué crees que quiere hacer eso.

—Por cómo la mira. Y por la cara que puso cuando volvimos de comprar cerveza anoche.

—¿De culpabilidad?

—De vergüenza. ¿Te molesta?

—A mí no.

—Estupendo. Así nosotros también les haremos de canguro a ellos —dijo sonriendo con ojos relucientes.

—Te ves como una rosa —dije—. Y tan dolida que estabas en mayo.

—En mayo estaba sola.

Vivo rodeado de matrimonios atormentados que nadie entiende. Hank, sin embargo, entiende el suyo y creo que para él nunca ha sido motivo de tormento; el tormento era para Edith, que vino a mí en el mes de mayo, en el transcurso de una fiesta. Cuando me pidió que saliéramos un momento, supe que por fin había pillado a Hank, y, como es menuda y tiene una voz suave, la vi vulnerable y pensé que carecía de la presencia de ánimo necesaria para enfrentarse a un adulterio. Antes de eso fui a buscar a Terry a la cocina para que no me echase en falta y se pusiera a mirar si faltaba también alguna de las mujeres. Le dije adónde iba y comprendió también que a Edith se le había caído por fin la venda de los ojos; me miró con ese gesto de velada emoción que uno siente ante las desgracias ajenas. Ya en el jardín, Edith y yo nos sentamos encima de una mesita de pícnic, lejos de la luz de las ventanas.

—Me imagino que ya lo sabes, y supongo que Terry también, y todo el mundo: lo de Hank y esa puta francesa que alguien llevó a la fiesta de Navidad...

—Jeanne.

—Y, además, nadie las había invitado. —Me palpó el bolsillo de la camisa en busca de un cigarrillo—. Me he dejado el bolso dentro. Así fue como empecé a sospechar, robándole tabaco: un día llegó a casa con Parliaments, me imagino que se habían pasado tanto tiempo en la cama que se le habían acabado los suyos, y ahora no sé qué hacer, no soporto verlo desnudo, no puedo dejar de pensar en... Cabronazo: debería divorciarme, podría, aunque en realidad no quiero, pero ¿por qué no debería? Si no me quiere.

Calló. Yo la rodeé con el brazo; le di una palmada en el hombro y la estreché contra mí. Hubo una época de mi vida en la que creía que podía ayudar a la gente simplemente hablando con ella, y gracias a eso me convertí en el confidente de varias personas, la mayoría chicas jóvenes que eran estudiantes mías. La gente me hablaba de sus matrimonios, de sus trabajos, de sus padres, de sus novios, y yo escuchaba y hablaba sin parar y nunca conseguí ayudar a nadie. Por eso ahora, cuando alguien acude a mí, le ofrezco lo único que sé que puedo darle: la amistad de un rostro que escucha. Aquella noche abracé a Edith y escuché y apenas dije nada. Al cabo de un rato, se bajó de la mesita de pícnic y caminó hacia la sombra de la casa. Llevaba un vestido blanco. Estaba a punto de llamarla cuando se detuvo y se quedó fumando de espaldas a mí. Luego regresó a la mesa.

—Eres bueno conmigo.

—Pero si no te he ayudado nada.

Permaneció de pie, mirándome. Me bajé de la mesita y la abracé, estreché su cara contra mi pecho y le acaricié el pelo, y entonces nos besamos y se apretó contra mí, sus manos se movían por mi espalda y de repente me metió la lengua. Pasamos un buen rato besándonos en la penumbra.

—Ven a verme.

—Claro.

—El lunes por la tarde.

—¿Estás segura?

—Sí. Si tú quieres, sí. Ven a la una.

Al día siguiente era domingo y, mientras brilló el sol, no pude creerme lo que había dicho Edith y lo que yo había sentido al abrazarla, pero por la noche, después de cenar, salí a dar un paseo y me lo volví a creer todo, y esa noche pasé un buen rato despierto en la cama, como un niño antes de un cumpleaños. El lunes, terminada la clase de las doce, me acerqué a casa de Edith. En cuanto abrió la puerta, supe por su rostro que me había estado esperando.

El lugar al que ahora nos dirigíamos, y al que empezamos a ir siempre después de aquella primera tarde en su casa, era un bosque cercano a una carretera en Nuevo Hampshire: bajamos por una sinuosa pista de tierra, seca y polvorienta, y en cuanto Edith aparcó a la sombra abrí las dos San Miguel, cogí la manta del asiento trasero y subimos una resbaladiza cuesta alfombrada de pinaza marrón. Tímidamente, le di la mano. Prefiero cuando el adulterio es una colisión: algo repentino e irreflexivo que se produce a solas con una mujer, un abrazo imperioso, hebillas, cremalleras, botones. Mientras caminaba entre los árboles me daba tiempo a ver cómo Terry retiraba los platos del almuerzo, los apilaba en la encimera junto al fregadero y, con aire atribulado y distraído, se ponía a lavar los platos de las últimas tres comidas. Al llegar a lo alto del montículo, tendí la manta sobre las agujas de pino y un tallo alto de cicuta y oí a mi espalda los botones de su pantalón; me giré y, arrodillándome, se lo bajé por las piernas bronceadas y cálidas. Ella se quitó la blusa y buscó el cierre del sujetador; a continuación, se acostó sobre la manta y me observó hasta que me quedé desnudo, tendido a su lado, con el sol brillándome en la cara por encima de la copa de un abedul gris.

—¿Qué haremos cuando sea invierno? —dijo ella.

—En el coche, como los adolescentes.

—Si es que llegamos al invierno.

La besé en los ojos y dije:

—Cuando llegue el otoño haremos el amor en el coche, y cuando llegue el invierno empañaremos las ventanillas y haremos el amor en suéter, y en primavera vendremos otra vez con la manta a este montículo.

—Prométemelo.

—Te lo prometo.

Me quedé rumiando a solas la idea de pasar un año engañando a Terry y a Hank y a todos los demás a los que no engañas y de los que no puedes esconderte porque no tienen rostro ni nombre, pero que siempre te vigilan. Noté que Edith sabía lo que estaba pensando.

—Te lo prometo.

—Ya lo sé. No, amor mío, quédate así. Quiero ponerme arriba. Ahí. Vaya, vaya.

Le apreté los pechos y la miré a la cara, los ojos cerrados, los labios entreabiertos, el largo cabello negro derramado sobre la mejilla derecha, en la boca un mechón; dejó caer la cabeza para atrás, arqueando el cuello, y el pelo resbaló por encima de su hombro. Entonces cerré los ojos y mis manos soltaron sus pechos y se aferraron a la tierra. Durante un rato permanecimos inmóviles, hasta que abrí los ojos y me encontré con el sol y con su cara.

—No quiero moverme todavía —dijo—. Quiero quedarme así sentada y mojarte. —Yo ya podía sentirlo—. ¿Me alcanzas la cerveza?

Alargué el brazo y le tendí la botella y observé su garganta al tragar. Levanté la cabeza para tomar un sorbo de la mía.

—Ahora vas mucho más rápido —dijo.

Aquella tarde de mayo fuimos al cuarto de invitados, en la parte trasera del piso de abajo, y al cabo de una hora lo di por imposible. Teníamos la camisa puesta y yo no me había quitado los calcetines.

—¿Seguro que no puedes? —dijo.

—A cada momento me parece que oigo llegar a Sharon o a Hank.

—¿Seguro que solo es eso?

—¿Te parece poco?

Salimos al jardín y nos sentamos al sol en un par de sillas plegables. Al rato, Sharon se despertó, salió y se puso a jugar entre los pies de Edith. Le dije que la vería al día siguiente, en el centro comercial que hay al norte de la ciudad, justo al otro lado de la frontera de Nuevo Hampshire; luego me fui feliz para casa y Terry dijo:

—Parece que hoy te ha ido bien en clase.

Evité sus ojos hasta que se giró hacia la cocina, entonces observé su cabello largo y pelirrojo y, como cantando, pensé: «Las querré a las dos». Dije que iba a ducharme y me fui al dormitorio: la cama estaba sin hacer, en el suelo había un par de Levi’s suyos y una camisa, y tuve que pasar por encima de la aspiradora para entrar en el baño, donde había dos toallas húmedas tiradas en el suelo, pero ninguna limpia en el armarito, y entonces grité:

—¡Coño! ¿Es demasiado pedir una toalla?

Por la noche me quedé leyendo en el salón hasta que ella se durmió, y a la tarde siguiente Edith y yo encontramos la pista del bosque y el montículo, y ese día, al cerrar los ojos, en vez de a Sharon y Hank me dio por ver a Terry, y Edith tuvo que ayudarme hasta que, al fin, pese a tener la cabeza ocupada, conseguí correrme, y sentí como si fuera una parte distante de mí la que se corría, como si el semen en sí se hubiera hartado de esperar y hubiese decidido salir para darnos un respiro. La cosa continuó así dos o tres semanas, hasta que de repente un día todo fue distinto, como si ni siquiera la culpa y el miedo fueran inmunes a la familiaridad de la pasión.

Ahora Edith estaba tendida a mi lado y bebíamos cerveza tibia y fumábamos desnudos al sol.

—Que no se te queme —dijo—; si no, te pillará.

—Pobre, lo que le faltaba.

—Ven, yo le tapo el sol.

—No. No puedo más.

—Claro que puedes.

—Estoy viejo.

—Eres mi joven amante. Te rugen las tripas, ¿has almorzado?

—Grape Nuts. Me he levantado tarde.

—Deberías vivir conmigo. Conmigo estarías mejor alimentado.

—Es lo que quería. Ella me da lo que yo quiero.

—Sabes a mí.

Una ardilla se encaramó a la cicuta. Al cabo de un rato dije:

—Espera.

Le acaricié el brazo, tiré de ella y se colocó bocarriba, a mi lado. Me puse encima, entré, me tomé mi tiempo, el sol a mi espalda, sudando sobre su vientre, escuchando un monólogo de gemidos.

—¿Has acabado? —dije.

—Sí. Quiero que acabes tú también.

Se mojó los dedos con la lengua y me tocó los pezones. Gracias a ella había descubierto su existencia.

—Ah, amor mío —dijo.

—¿Otra vez?

—Creo que sí. Sí. Joder, sí.

Acabó arrastrándome consigo y yo me desplomé encima de su vientre y de sus pechos húmedos y escuché el latir de su corazón.

—Creo que me ha salido sangre y todo —dije.

—¿Te duele?

—No te lo sabría decir.

—Mi joven amante.

—Me estoy muriendo de hambre.

—Primero tienes que ir a correr.

—Creo que paso.

—No, tienes que estar fuerte, tienes que ocuparte de dos mujeres. ¿Te gustaría que viviéramos juntos?

—Sí.

—A mí también. Deberíamos alquilar una casa grande para todos.

—¿Y quién fregaría la sangre?

—No habría sangre.

—Ella me cortaría el cuello.

Me levanté y me vestí y bajé al coche a por las Löwenbräu, luego volví a subir la cuesta pensando que era una suerte tener los gemelos fuertes; de repente me apetecía salir a correr. Edith se había vestido y estaba acostada boca arriba, con las manos a los lados, los ojos cerrados, de cara al sol.

—Me pregunto por dónde nos pillará —dijo.

—Reconocerá el olor de su mujer cuando me desvista.

—Me refiero a Terry. Si nos pilla él, me da igual, seguiría haciéndolo, a menos que tú no quisieras. Seguramente no querrías. Te daría vergüenza.

—A lo mejor no.

—Seguro que sí. Tratas de hacerme encajar en tu vida, pero es difícil, y si te pillasen, me apartarías. Pero tú eres parte de mi vida: eres la única cosa que me permite seguir viviendo con Hank.

—¿La única cosa? Yo no quiero ser una cosa. Esto sí es una cosa —dije levantando la Löwenbräu—, y va a ser la causa de que me pase todo el primer kilómetro eructando.

—Mi cosa amorosa.

—El viejo Jack, el nuevo miembro de la familia.

—Claro que sí. Gracias a ti soy una buena esposa. Si no te quisiera a ti, tendría que querer a otro. Nos casamos demasiado jóvenes...

—Vosotros y todos.

Una vez, en una fiesta, Terry estaba en la cocina con Edith y otras dos mujeres. Salieron sonriéndoles a los maridos: los suyos y los de las demás. Acababan de confesarse que todas se habían casado de penalti. De eso hace cuatro años y ahora una de las parejas está divorciada, otra ha firmado una paz separada, para él la caza y la pesca, para ella la cerámica y la universidad; y después estamos los Allison y los Linhart. Como casos de éxito somos un poco sui generis, pero no conozco ningún otro.

—Nos necesita, tanto a Sharon como a mí, pero es incapaz de amar a nadie, solo a su trabajo, todo lo demás es superfluo.

—Eso no me lo creo.

—No me refiero a su amistad contigo. Vosotros dos tenéis una relación profunda, no vivís juntos y, lo que es mejor, eres un hombre, no tienes necesidades de las que no le apetece ocuparse. Te daría un riñón si lo necesitases.

—Y a ti también.

—Desde luego. Pero no iría a ver a una consejera matrimonial.

—Tiene gracia. Después de follar como una caníbal me sales con la consejera. ¿Se puede saber quién eres, cariño?

—Me llamo Edith Allison y soy la jefa de la banda. Quería que fuera a la consejera matrimonial para que hablase con alguien. Porque conmigo no hablaba. Para él todo tenía que ser sencillo: estuvo un tiempo follándose a Jeanne, luego lo dejó y aquí paz y después gloria.

—¿Y tú qué más querías?

—Ya sabes lo que quería. ¿Te acuerdas de cómo estaba yo en mayo? Todavía creía en algo. Quería saber dónde estábamos parados, qué significaba Jeanne. Ahora que te tengo a ti, ya sé lo que significaba: que no me quiere. Quieres a la persona con quien tienes la aventura. Pero eso ya da igual, puedo vivir con él así, en la superficie. Pronto le dará por otra. Desde que rompió con Jeanne ha estado hibernando con la novela. Dentro de poco asomará la cabeza y se tirará lo primero que entre en su despacho.

—Por Dios, espero que entre alguien antes que yo.

—No creo que te hiciera ascos.

—Mira que eres mala.

—A fin de cuentas, de vez en cuando se folla a su mujer, ¿por qué no a otro hombre?

—¿A ti también se te folla? ¿Con lo frígida que eres?

—Hago lo que puedo.

—He oído que uno puede ir a Saint Louis y follar delante de la pareja que escribió aquel libro. Ese sobre el orgasmo.

—¿En serio?

—De verdad. Te observan y te ayudan a pulir tus complejos.

—Deberíamos ir. Me gustaría que nos observaran. Se pondrían cachondos.

—Quizá se te quitaría el sentimiento de culpa. Te haría bien.

—¿Y arruinar la diversión? A lo mejor tú aprenderías a correrte más.

—¿Qué le contaría una casquivana lasciva como tú a una consejera matrimonial?

—Siempre he intentado no ser una casquivana lasciva. Ahora me alegro de no haberlo conseguido. ¿Qué haces?

—Tocarte.

—¿No es un poco tarde?

—No sé.

—¿Puedes repetir?

—No sé.

Nos dejamos puesta la camisa; error: fue un recordatorio de que se nos acababa el tiempo. A mí me dolía la espalda, pero seguí intentándolo; Edith tampoco llegó, y al final dijo:

—Vamos a dejarlo.

Teníamos la camisa sudada. Recogimos las botellas, el tabaco, la manta. Ya en el coche, se maquilló la cara.

—¿Qué vas a hacer con las botellas? —dije.

—Creo que las usaré para quemar velas durante la cena. Y si nota algo, que no lo notará, le diré que son un recuerdo de esta tarde. Aparte del escozor en el coño.

—Las verá en el cubo de la basura, cuando salga a vaciarlo o algo.

Puso el coche en marcha y me lanzó una sonrisa, casi una carcajada.

—¿Y entonces qué, Charlie Chan?

—Se preguntará qué demonios has hecho esta tarde para beberte seis botellas de cerveza de importación.

—Bueno, no es que se merezca mi sinceridad, pero podría darle alguna pista.

—A veces creo que...

Era posible que Edith deseara ser descubierta; uno no debe perder eso de vista cuando hace el amor con la mujer de otro. Pero no me apetecía hablar de eso.

—¿A veces crees que qué?

—A veces creo que te quiero más de lo que creo. Que es mucho.

—Ya lo veo. Quizá seas impotente, pero no se puede decir que no te esfuerzas.

Le dio la vuelta al coche y avanzamos lentamente entre los baches de la pista. Al llegar a la carretera, se paró y se puso las gafas de sol.

—Enciéndeme un Lucky —dijo—. Será el último que me fume hasta...

Me puse a pensar en el fingimiento y las mentiras y, en ese preciso instante, si Edith hubiera dicho que debíamos dejar de vernos, me habría quitado un peso de encima.

—No lo sé, ya te llamaré.

Mientras se incorporaba a la carretera, ambos fingimos no estar vigilando por si nos cruzábamos con el coche de algún amigo. El aire que entraba por la ventanilla enfrió el sudor que me impregnaba la camisa y el pecho.

—Tengo el capullo dolorido.

—Le voy a decir a la canguro que se quede una hora más y me echaré una siesta.

—Déjame que pague yo una parte.

—Otro día. Mi madre me ha enviado dinero.

—Las botellas vacías están en la neverita.

—Pasaré por el vertedero.

Los cursos de verano habían empezado y por el centro de la ciudad podía verse a las universitarias lamiendo cucuruchos de helado. Una vez di un curso sobre Goodbye, Columbus y una chica rubia de ojos pardos como un ciervo me paró en la puerta antes de la clase y me preguntó: «Señor Linhart, ¿qué es el placer oral?». Estaba chupando un caramelo de palo. Aparté la vista de su lengua y le dije que una felación; cuando me preguntó qué era eso, murmuré, con el rostro acalorado, que mejor que se lo preguntase a una chica. Tardé un par de horas en darme cuenta de que lo había hecho por divertirse. Después de eso traté de entablar conversación con ella, pero no buscaba ningún otro tipo de diversión; tenía un novio que la esperaba todos los días en el pasillo donde estaba la clase, y cada vez que los veía darse la mano y alejarse por el pasillo me sentía viejo y estúpido. Eso fue hace tres años, cuando yo tenía veintisiete.