Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Inmitten einer schweren Depression, ausgelöst durch Krieg und Schmerz, muss der junge Wolf Amarok sein Leben neu ordnen. Wieder und wieder verliert er sich in Gedanken, kehrt innerlich zurück zu der Zeit kurz nach Kriegsbeginn. Er freundet sich mit dem Schäferhund Chenerah an, nachdem dieser ihm das Leben rettet. Der verhasste Fuchs, der dem Samojedaner alles genommen hat, ist unnachgibig, weshalb keine Besserung der Lage in Sicht ist. Die Erdlinge, die den Wölfen im Kampf zur Seite stehen, bereichern sich an den Rssourcen des Planeten, beuten ihn aus und verändern die Gesellschaft nachhaltig. Als ein Hoffnungsschimmer durch einen Fehler Amaroks zunichte gemacht wird, flieht er, zusammen mit Chenerah und Königin Serena, nach Alsatiania, dem Land der Hunde. Amarok und Chenerah kommen einander näher, als der Wolf festellen muss, dass sein Freund die Ursache allen Übels auf AlphaVul ist. Er erkennt, dass der Hund derjenige ist, der die Welt der Aramerianer und Samojedaner erbaut hat und der sie ins Chaos hat stürzen lassen. Ihre Wege trennen sich, während das Volk der Schäferhunde sich allein, ohne die Hilfe der Wölfe und Füchse, gegen den Menschen stellen muss, der ihnen den Ursprung aller Zeit rauben will.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

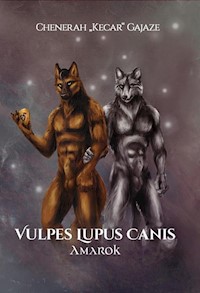

Chenerah »Kecar« Gajaze

Vulpes

Lupus

Canis

2

Vulpes Lupus Canis

Roman

Impressum:

Text: © 2020 Copyright by Chenerah Gajaze

Umschlag: © 2021 Copyright by Marion Morgenroth

www.marion-morgenroth.de

Verlag:

Chenerah Gajaze

Claudiusstr. 13

59368 Werne

Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin

ISBN Hardcover:978-3-753114-46-0ISBN Softcover:978-3-753114-48-4ISBN E-Book:978-3-753114-49-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für die Wesen, welche mich

stets gehasst und

mir zu meinem Ende doch

so zugetan waren.

An Freund und Feind,

die ihr mir

meine Augen öffnetet

und sie zuweilen

auch mit Tränen fülltet.

»Das Herz in der Brust,

das Schwert in der Hand,

so wirst Frieden du schaffen

im Heiligen Land.«

Chenerah »Kecar« Gajaze

Inhalt:

Vorwort

XI. Zusammenbruch

XII. Jenseits der Traurigkeit

XIII. Der Blick nach vorn

XIV. Gottgefallen

XV. Weltensplitter

XVI. Mittelpunkt

XVII. Die letzte Göttin

XVIII. Ein Königreich einer Königin

XIX. Tod, wohin man blickt

XX. Verbranntes Leid

Vorwort

Um uns herum ist es dunkel, denn ein Krieg zweier Rassen ist entfacht. Schmerz und Trauer, Tod und Niedergang, wohin man auch blickt. Der Kampf im Geiste ist in vollem Gange und hat bereits ein schweres Opfer von mir gefordert: Joliyad Kakodaze, der gutmütige Fuchs, ist tot. Mit ihm ist ein Teil meiner Seele gestorben, der ebenso liebevoll, freundlich und unschuldig war wie er.

Es hat viel Kraft gekostet und Schmerz verursacht, ihn sterben zu sehen. Dennoch gebe ich nicht auf und stelle mich mit all meinem Mut der Herausforderung, meine Geschichte voranzutreiben. Nicht ohne Grund sprach ich immer von drei gleichwertigen Teilen meines Geistes.

Du als mein Zuhörer wirst wissen, welche Anthros diese Seelenteile sind: Joliyad, Amarok, Chenerah. Sie alle sind meine Kinder, meine Brüder, meine Familie.

Wenn man jemanden von ganzem Herzen liebt, kommt auch die Zeit, zu der man ein Lebewohl sagen muss. Das Gefühl der Trauer beschleicht einen und nur zu schnell lässt man den Kopf hängen, fühlt sich wertlos und ungeliebt. Wenn man aber erkennt, dass Liebe Verzicht bedeutet, daran glaubt, dass es für alles einen guten Grund geben muss, verschwindet der Schmerz des Verlustes von allein und macht einem neuen Abschnitt Platz, den man mit einer neuen Liebe füllen kann. Eine neue Zeit beginnt und wartet darauf, von einem entdeckt zu werden.

Zeit möchte erlebt werden. Deshalb spielte es für mich in der Vergangenheit auch nie eine Rolle, wo ich mich befand, sondern wann. Dieses »Wann« meinte nicht einen bestimmten Zeitpunkt. Es meinte ein konkretes Gefühl: Wie fühlte ich mich in den verschiedenen Situationen? Was habe ich gespürt, in mir drin und um mich herum?

Warum auch immer deine Entscheidung dahingehend gegangen ist, den ersten Teil der Vulpes Lupus Canis zu lesen, es freut mich, dass du es getan hast. Und ich danke dir dafür, dass du sie offenbar so spannend und unterhaltsam fandest, dass du bewusst zum zweiten Teil gegriffen hast.

Nimmst du dir auch dieses Mal wieder die Zeit, das, was ich hier erzähle, auf dich wirken zu lassen, wirst du feststellen, dass im ersten Teil dieser Reihe einige Dinge passiert sind, die erst jetzt einen Sinn ergeben werden. Natürlich kann nicht jeder Gedanke bis zum Ende aufgelöst werden. Das ist aber auch nicht mein Anspruch.

Es ist eine Win-Win-Situation für uns beide: Während ich also dasitze und meinen Geist durch meine Erzählungen ordne, kannst du das Produkt, das geschriebene Wort, nutzen, um dir ein wenig die Zeit zu vertreiben.

Ich baue weiterhin auf deine Neugier und lasse dich alles wissen, was es über meine Welt und ihren Fortgang nach Ausbruch des Krieges zwischen Wölfen und Füchsen zu wissen gibt. Hoffentlich sehnst auch du dich nach Ruhe und Frieden, so, wie mein Geist und ich es die ganze Zeit über taten.

Die Zeit ist ein gutes Stichwort: Dass sie relativ ist, sollten die meisten Menschen schon mal gehört haben. Dass jeder sie aber individuell schneller oder langsamer vergehend erleben kann, dürfte nicht jeder wissen. Sie fließt schnell, beschäftigen wir uns mit etwas, das wir lieben. Ich hoffe, dass du das Lesen dieses Buches lieben wirst, denn dann lehrst du dich selbst, dass Zeit eine endliche und kostbare Ressource ist.

Ich sollte dir nun aber weiter über meine Protagonisten berichten, denn wie du ja weißt, ist meine Zeit begrenzt.

XI. Zusammenbruch

S

echs Jahre später:

Amarok war nun 22 Jahre alt und hatte seit Kriegsbeginn in Abgeschiedenheit und Einsamkeit verbracht. Er lebte noch immer in seinem kleinen, urigen Eigenheim unweit der Küste Samojadjas und hatte eine schwere Zeit der Trauer und Verzweiflung durchlebt.

Arameria wehrte sich standhaft gegen die Invasoren. Amarok war erwachsener geworden und obwohl es in Samojadja ruhig und friedlich war, man ihn auch nicht mehr zum Kampf eingezogen hatte, konnte der Rüde nicht vergessen, was vor all der Zeit passiert war:

Schnell verließen er und der Soldat, der ihn gerettet hatte, das Führergebäude und die Augen des jungen Wolfes brannten vor lauter Staub. Als er und sein Begleiter den rußigen Nebel hinter sich gelassen hatten und die Treppen vor dem Gebäude hinunterstürzten, öffnete Amarok wieder die Augen. Fassungslos beobachtete er zahlreiche seiner Landsleute, die scheinbar wahllos auf Aramerianer feuerten, die zum Teil auch unbewaffnet waren.

Als er sah, dass man Kardorans Hunde einen nach dem anderen tötete, indem man ihnen ihre Kehlen durchschnitt, weinte er und schrie: »Nein! Lasst sie! Sie haben doch nichts getan!«

»Lass sie, Amarok … Sie sind nun blind vor Hass und werden dir eh nicht zuhören«, meinte sein Retter und lief weiter, ohne ihn anzusehen.

Amarok humpelte vorwärts und hatte Mühe, schrittzuhalten. Die Hunde gaben jeder ein lautes Quieken von sich, wonach sie zu Boden fielen und verbluteten. Ihre Körper zuckten und es schien, als würden sie versuchen, davonzukommen, auf der Seite liegend und röchelnd.

Dann trafen die beiden Flüchtenden auf einen Aramerianer, der verletzt an einem Pfeiler saß. Der samojedanische Soldat bat, Amarok möge stehen bleiben und auf ihn warten. Dieser nickte und sein Gegenüber legte die Leiche Joliyads behutsam auf den Boden.

»Ach, Joliyad …«, seufzte der Wolfsrüde und kniete sich neben den leblosen Körper.

Amarok saß auf der Kante seines großen Bettes und zündete sich eine Zigarette an. Wie auch damals füllten Tränen seine Augen und ein dicker Kloß steckte in seinem Hals. Er hatte verfilztes Fell und war in einer schlechten körperlichen Verfassung, was sich auch in der Unordnung seiner Wohnung widerspiegelte: Überall lagen leere Flaschen mit der Aufschrift ›Kopa’che‹ herum. Sie waren weder mit aramerianischen noch samojedanischen Zeichen beschriftet: Es waren Druckbuchstaben, wie die Menschen von Gaja sie üblicherweise verwendeten.

Essensreste lagen auf dem Küchenschrank, der sehr verdreckt und verklebt aussah. Der Boden war von Müll und Wäsche bedeckt, und man konnte keine Pfote vor die andere setzen, ohne irgendwo draufzutreten.

»Puh, was für ein mieser Tag«, seufzte Amarok und zog an der Zigarette, deren Asche zu Boden fiel, was ihn aber nicht störte.

Er gähnte und kratzte sich am Kopf, als er unbekleidet ins Badezimmer ging. Auch hier sah es nicht besser aus: Der Wolf machte sich nicht mehr viel aus Hygiene, weder in seinem Haus, noch an seinem eigenen Körper. Er hatte keine Lust mehr, überhaupt etwas zu erledigen. Und genau danach sah es hier auch aus: Die einst so liebevoll eingerichtete Wohnung war ein einziges Dreckloch. Alle Bilder, die Amarok zu ehren Joliyads und seiner Liebe zu ihm gemalt hatte, hatte er im letzten Winter verbrannt, denn er konnte seine Heizrechnung nicht mehr bezahlen. Zwar hatte er eine Zeit lang eine Arbeitsstelle als Hausanstreicher gehabt und dabei gutes Geld verdient, aber diesen Job hatte er schon vor zwei Jahren aufgegeben. Man brauchte jetzt eben mehr Landwirte, um die Soldaten und Verletzten versorgen zu können. Zwar hatte er sich etwas angespart, doch auch dieser Notgroschen neigte sich jetzt dem Ende zu.

Es sollte nur ein kurzer Krieg werden und man versprach sich viel von der Eroberung des einst so glanzvollen Reiches Arameria. Diese Hoffnungen wurden jedoch nicht erfüllt, denn die Menschen, die den Wölfen zur Seite standen, übernahmen die führende Rolle und zweigten einen Großteil der Kriegsbeute ab, um sie mit Raumschiffen nach Gaja zu bringen. Die Bodenschätze des gebirgigen Kontinents interessierten sie und Amarok hatte schon damals erkannt, dass es ihnen nur um den eigenen Profit und nicht um die Freundschaft zu den Samojedanern ging.

Der Wolf stand vor seiner Toilette und pinkelte, als er für einen Moment die Augen schloss und sich wieder in Gedanken verlor:

Überall hasteten Wölfe und Füchse schreiend umher. Auch Fuchs-Fähen mit ihren Kindern liefen um ihr Leben, doch machten die Samojedaner nicht vor ihnen halt, denn Ihre Wut schien grenzenlos.

Amarok betrachtete seinen Geliebten und eine wölfische Träne fiel auf dessen Gesicht.»Ich werde dich vermissen, mein Schatz«, seufzte er und blickte in die Richtung, die sein Begleiter genommen hatte.

Der stand vor dem verletzten Fuchs und schrie ihn an. Was er sagte, konnte Amarok nicht verstehen, denn dazu war es um ihn herum viel zu laut. Jedoch sah er, dass der Soldat dem Aramerianer mit nur einem Griff den Hals umdrehte, sodass es laut knackte. Was er geschrien hatte, war unhörbar, aber das Brechen seines Genicks war ein Geräusch, welches alles zu durchdringen schien und dem jungen Wolf das Blut in den Adern gefrieren ließ.

Dann kam sein Begleiter wieder zu ihm zurückgelaufen und sagte knapp: »Festhalten! Wir verschwinden hier!«

Schnell griff der junge Wolf nach Kakodazes Oberarm und hielt ihn ganz fest. Sein Gegenüber kniete sich zu ihm und fasste seine freie Hand. Dann zog er ein kleines Gerät hervor, das wie eine Fernbedienung aussah. Er hatte es dem Aramerianer gestohlen und ihn dann getötet. Der Soldat drückte auf einen Knopf, woraufhin sie alle drei verschwanden.

Amarok spürte, dass sein Körper kribbelte, und fragte verwirrt: »Was passiert hier?«

Plötzlich fand er sich und den Körper seines Freundes auf einem grünen Hügel wieder. In einiger Entfernung konnte er die großen Türme Bolemares sehen, und auch, dass zwischen ihnen überall Rauch und Flammen aufstiegen. Der Begleiter stand neben dem Paar und hatte seinen Kopf ebenfalls in Richtung Hauptstadt gedreht.

»Wer bist du? Willst du nicht endlich deine Maske absetzen?«, fragte Amarok.

»Oh, entschuldige«, bekam er zur Antwort.

Langsam setzte der Soldat die Sturmhaube ab und fassungslos betrachtete der Wolfsrüde ihn mit geöffneter Schnauze.

Ein Plätschern ließ den Wolf aufschrecken: Er hatte irgendwann mittendrin daneben gepinkelt.

»Oh Mann«, seufzte er und ging aus dem Zimmer, ohne das Malheur zu beseitigen.

Der Samojedaner hatte Kopfschmerzen, weshalb er sich aus der Küche Schmerztabletten holen wollte. Da hier aber alles sehr unordentlich in der Gegend herumlag, konnte er keine finden und öffnete stattdessen den Kühlschrank, aus dem ihm ein beißender Geruch entgegenschlug.

»Puh«, ekelte er sich und kniff angewidert die Augen zusammen, »ich sollte wirklich mal wieder einkaufen.«

Amarok kleidete sich in eine verdreckte, schlabbrige Jeans und einen durchlöcherten Pulli und sah in Kombination mit seinem verfilzten Fell aus wie ein Obdachloser. Von denen gab es heutzutage genug und auch er, Amarok, würde sicher bald zu ihnen gehören, wenn er nicht irgendwann endlich eine Arbeit fände.

Er ging in einen kleinen Laden um die Ecke. Dort war zwar alles teurer als in den großen Märkten, aber er mochte schließlich nicht weit laufen. Ja, er war faul, nachlässig und verbraucht. Schlimmer war aber, dass ihm das durchaus bewusst war, er aber lieber in Selbstmitleid versank. Seit seinem Sieg über Kardoran und dem Verlust seines Geliebten verspürte er nur noch Trauer.

Als der Wolf wieder in seiner Küche angekommen war, leerte er den fleckigen Einkaufsbeutel aus. Er warf Wurstpakete, Brot und ein paar andere Dinge auf den Küchenschrank und holte schließlich zwei Flaschen Kopa’che aus der Tasche. Er nahm sie mit ins Wohnzimmer, wo er sich vor den Fernseher setzte und Quizshows guckte. Diese Dinge hatten die Menschen mitgebracht. Fernsehen lenkte ab, ließ einen abschalten und man machte sich keine Gedanken über die wichtigen Dinge im Leben.

Das machte der Wolf auch nicht. Jeder Tag war gleich, bis es wieder Zeit zum Schlafen war. Selten traute er sich heraus an die frische Luft, welche nicht nur ihm, sondern auch seiner Wohnung gutgetan hätte.

Neben seinem Sessel standen ein paar leere Flaschen seines Lieblingsgetränks, nebst einigem anderen Müll. Amarok hob ein verschmiertes, klebriges Glas auf, in dem eine tote Fliege lag und kippte das Tier auf den Boden, damit er das Glas mit Kopa’che vollmachen konnte.

Er nahm einen kräftigen Schluck und sprach zu sich selbst: »Es heißt in beiden Kulturen gleich, schmeckt gleich und macht auf beiden Seiten des großen Meeres alle Rüden läufig.«

Er erinnerte sich daran, dass er und Joliyad darüber gesprochen hatten und lächelte. Jedoch war der Wolfsrüde nicht zufrieden mit sich: Er wusste, dass er sich verändert hatte, aber was sollte er auch machen? Sein Freund war jetzt seit sechs Jahren tot und er hatte niemanden mehr. Irgendwann würde jemand kommen und ihn hier aus der Wohnung kratzen, wenn er sich denn endlich totgesoffen haben würde.

Wieder dachte er darüber nach, was vor dem Übel, welches heute überall existierte, passiert war:

»Du … du bist doch …«, stammelte Amarok.

»Ja, ich bin der, der dir seinerzeit das Messer geschenkt hat.«

Amarok konnte es nicht glauben: Da stand kein samojedanischer Soldat vor ihm, sondern der Schäferhundrüde, der ihm das Jagdmesser verkauft hatte, mit dem Radovan vor wenigen Augenblicken erst den Tod fand!

»Ich bin Chenerah Gajaze. Freut mich, dich mal richtig kennenlernen zu können, Amarok«, lächelte der Hund und reichte dem Wolf seine Hand.

Dieser nahm sie aber nicht, sondern blickte zunächst verwirrt, dann plötzlich verzweifelt und begann zu schreien und zu weinen gleichzeitig. Er warf sich dem anderen Rüden in die Arme und schlug mit den Fäusten auf dessen Schultern ein.»Warum? … Warum hast du mir dieses Messer gegeben? … Was hast du getan?«, rief er.

Er trommelte immer weiter auf den Hund ein, der es dann schaffte, die Arme festzuhalten und somit die Schläge enden zu lassen.

»Beruhige dich, Amarok!«, rief der Alsatiat.

Doch Amarok war völlig außer sich und schrie immer wieder: »Warum?«

Dann brach er zusammen, weinte nur noch und sank schlaff in die Arme Chenerahs. Dieser ging schnell in die Hocke und hielt den Wolf im Arm, während er ihn fest an sich drückte und über seinen Hinterkopf strich.

»Es ist gut … lass alles raus«, flüsterte er dem Weinenden ins Ohr. »Alles wird gut, Amarok. Weine ruhig. Du bist wütend … Das ist okay.«

Das Jammern des Wolfes verstummte nach einer Weile und er setzte sich auf den Rasen. Er betrachtete seinen toten Freund und fing jetzt erst richtig an, zu verstehen, dass es nichts geben würde, was Joliyad wieder zu ihm zurückbringen könnte.

»Chenerah, was habe ich getan?«, flüsterte er traurig.

»Nun«, begann der Hund, »die Frage ist: Was haben wir getan? Ich habe dir schließlich das Messer gegeben. Eigentlich war alles ganz anders geplant.«

»Was war anders geplant?«

»Ich habe Joliyad schon einmal mitgenommen und ihm ein paar Dinge erklärt. Ich habe ihm gesagt, dass das alles hier nur Teil meiner Fantasie ist.«

»Und was bedeutet das genau?«, fragte Amarok neugierig und sein trauriger Gesichtsausdruck verwandelte sich in einen fragenden, als Chenerah sich zu ihm setzte.

»Ich bin ein Autor, ein Schriftsteller. Das Buch, welches ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, heißt ›Vulpes Lupus Canis‹ und handelt, unter anderem, von einem Fuchs, Joliyad, und seinem Freund Amarok, dem Wolf.«

Amarok blickte sein Gegenüber ungläubig an und fragte, ob Gajaze ihn für dumm verkaufen wolle.»Ich habe jetzt andere Probleme, du komischer Typ! Mein Freund ist tot, mein Land ist mitten im Krieg …«, herrschte er.

»Ja, ich weiß. Offenbar habe ich völlig die Kontrolle über die Geschichte verloren. Ich dachte immer, es sei nur ein Buch – nichts weiter. Jetzt merke ich, dass sich alles verselbstständigt hat. Ich hätte mich selbst nicht darin einbringen dürfen«, begann der Schäferhund nachdenklich. »Wenn du willst, zeige ich dir, dass ich die Wahrheit erzähle. Du musst nur mitkommen.«

Wieder in Richtung Bolemare blickend, wirkte Kakodazes Freund sehr angespannt. Er sah, dass mehrere große Türme einstürzten. Die berstenden Geräusche konnte man sogar bis hierher hören. Das große, goldene Raumschiff der Aramerianer, die ›Agamemnon‹, bahnte sich seinen Weg durch die Silhouette der Stadt und war im Begriff, ihr Produktionsland in Schutt und Asche zu verwandeln.

»Was habe ich noch zu verlieren? Ist doch eh alles egal«, seufzte der Samojedaner. »Zuerst werde ich aber meinen Freund begraben.«

Gajaze neigte sein Haupt: »Natürlich, Amarok. Ich werde dir dabei helfen. Womit graben wir?«

»Danke für dein Angebot, aber ich mache das allein. Ich will nicht, dass mir dabei jemand hilft«, meinte sein Gegenüber traurig, lies sich an Ort und Stelle auf die Knie fallen und begann damit, mit bloßen Händen die Grasnarbe büschelweise herauszureißen.Dabei weinte er leise und man konnte ihm anmerken, dass das sehr anstrengend und traurig für ihn war.

»Lass mich dir doch bitte …«, sprach der Hund und wurde durch lautes Meckern Amaroks unterbrochen.

»Nein, lass mich! Ich mache das allein! Fass ihn nicht an!«

»Vielleicht hast du recht«, stimmte der andere Rüde schließlich zu, »und das wird dir helfen, damit zurechtzukommen.«

So ließ er den Wolf gewähren, der eine ganze Zeit später endlich ein kleines Loch gegraben hatte. Amaroks Klamotten waren völlig verdreckt und er war gänzlich aus der Puste.Er stieg aus dem Loch und nahm behutsam den Fuchskörper, welchen er mit größter Vorsicht in das Grab legte. Der Wolf hatte sich bei alldem sehr verausgabt und als er Joliyad hineingelegt hatte, ihn ein letztes Mal lange betrachtete, musste er plötzlich seinen Kopf wegdrehen und sich mehrfach weinend übergeben.

»Es tut mir so unendlich leid, Amarok«, sagte sein Begleiter leise und schaute traurig den Samojedaner an, der sich wieder zu ihm umdrehte.

Er sagte: »Leidtun. Das bringt ihn mir nicht wieder.«

»Ich weiß«, stimmte der Hund zu.

Als der Wolfsrüde sich wieder beruhigt hatte, begrub er seinen Freund mit der ausgegrabenen Erde – jedoch nur so weit, dass er gerade so von ihr bedeckt war.

»Warte bitte hier. Ich bin gleich wieder da. Lass ihn nicht aus den Augen«, befahl er Gajaze, der dann nickte und wieder nachdenklich dreinschaute.Amarok kam nach wenigen Momenten zurück und hielt den großen Kern einer Frucht in den Händen.

»Was hast du vor?«, fragte der andere Rüde ihn.

Während der Wolf den Kern ins Grab legte und wortlos weitere Erde darin verteilte, verstand Chenerah: »Du pflanzt also den Baum des ewigen Bundes.«

»So ist es«, bestätigte der Jüngere,»und ich will, dass dieser Baum wächst, wie auch unsere Liebe zueinander gewachsen ist. Mit jedem vergehenden Tag werden neue Äste entstehen, die sich dann ineinander verschränken und zu einem starken, mächtigen Gebilde werden.«

»Sehr romantisch«, lobte Gajaze.

»Nein, Tradition«, entgegnete sein Begleiter streng und stellte das Grab fertig, indem er Grasnarbe auf die feuchte Erde legte und einen langen Kuss auf sie setzte.Dabei flüsterte er: »Ich liebe dich, Joliyad. Vergiss mich bitte nicht, denn ich werde dich auch nie vergessen.«

Er wischte sich schniefend über die Nase und klopfte seine Kleidung ab. Ein leichtes Lächeln folgte. »Also ich wäre soweit«, meinte er abschließend.

Wieder füllten Tränen Amaroks Augen. Er blickte zu seinem Glas, an dessen Rand er mit seinem Daumen entlangstrich. ›Ich vergesse dich niemals, mein Schatz‹, schwor er in Gedanken, nahm noch einen Schluck und schaute weiter fern, um sich abzulenken.

Nach Beginn des Krieges waren also Menschen in Raumschiffen nach AlphaVul gekommen. Sie brachten viel Technik mit, so wie auch den Fernseher und die Unterhaltungssender. Viele neue Lebensmittel, die man hier zuvor nicht kannte, überfüllten nun die Regale in großen Einkaufszentren. Alles war teurer geworden und viele konnten sich nicht einmal mehr eine normale Wohnung leisten. Das war also der Preis, den die Samojedaner für die vermeintliche Hilfe der Gajaner zu zahlen hatten.

Aber am schlimmsten fand Amarok diese sogenannten Autos, mit denen die Menschen auf den Wegen entlangfuhren: Sie qualmten und stanken ganz widerlich. Zudem waren sie laut und sorgten für Tote. Sie waren völlig überflüssige Höllenmaschinen, für die die Fremden dem Planeten zusätzlich noch Ressourcen entzogen.

Überhaupt fand der Wolf die Menschen abstoßend: Sie hatten kaum Fell, waren gierig und dumm. Es schien an ein Wunder zu grenzen, dass sie die Fähigkeit erlernt hatten, ins All zu fliegen. Vielleicht hatten sie einfach Glück gehabt. Was auch immer es war: Nun waren sie hier.

Die Zeiten hatten sich geändert: Samojadja war jetzt multikulturell und kurz davor, zum selben Entwicklungsstand wie Arameria zu gelangen. Bolemare war noch immer dessen Hauptstadt, jedoch hatten die Aliens von Gaja ihre Gebäude anstelle der aramerianischen gesetzt. Schließlich musste die Stadt damals teilweise neu aufgebaut werden, wie Amarok sich ab und zu zurückbesann:

Ein plötzliches Dröhnen erfüllte die Luft und die beiden Rüden wussten sofort, dass es aus Richtung Bolemare kommen musste. Erschrocken blickten sie herüber und sahen, wie der größte aller Türme – der Hauptsitz Kardorans – anfing, in sich zusammenzufallen. Das machte einen so großen Lärm, dass selbst im Wald hinter Amarok und Chenerah die Tiere aufgeschreckt wurden.

»Oh verdammt!«, rief der Schäferhund schockiert. »Das sollte so nicht passieren!«

»Wie meinst du das?«, wollte Amarok wissen, doch bekam er nur zur Antwort: »Wir müssen hier weg. Halt meine Hand.«

Der Wolf tat, wie ihm geheißen und als er nur kurz blinzelte, fand er sich plötzlich in einem fremden Zimmer wieder. Er erschrak: »Was … ist denn jetzt los?«

Schnell drehte er sich hin und her und blickte völlig überfordert in das Gesicht Gajazes.

Dieser stand nur da, lächelte und meinte: »Willkommen auf Gaja, Amarok.«

»Gaja? Wie ist das möglich?«

»Wir befinden uns hier in meinem Zuhause. Ich habe dir gesagt, dass das, was ich sagte, wahr ist: Ich bin Schriftsteller und eigentlich kein Alsatiat, sondern ein Mensch. Und Menschen leben auf Gaja. Allerdings nennen sie sie ›Erde‹. Alles, was du hier siehst, ist die Erde vor etwa fünf Jahren.«

»Das ist Zauberei. Das ist unmöglich! So etwas gibt’s nicht«, meinte der junge Rüde.

»Es ist wahr. Komm mit, ich zeige es dir«, bot Gajaze an. »Hier, mein Halsband …«, sagte er, als sie das Zimmer verließen und in einer Küche standen. Er zog seinen Hemdkragen herunter und Amarok erblickte ein breites, schwarzes Lederhalsband, welches mit silbernen Hundeköpfen verziert war.

»Ja, und?«, verstand der Samojedaner nicht.

Dann gingen sie in einen Raum, der das Wohnzimmer sein musste. Ein Mensch lag dort auf einem orangefarbenen Sofa und schlief, während ein Flachbildschirm flimmerte und eine Werbesendung zeigte. Auf der Couch ruhte außerdem ein langhaariger Schäferhund und seufzte.

»Wer ist das?«, fragte Amarok verdutzt.

Sie gingen langsam durch den Raum auf mich zu.

»Das bin ich«, behauptete Gajaze.

»Wirklich?«

»Ja, so ist es. Sieh mal, sein Halsband …«, sagte er dann und zeigte auf meinen Hals.

»Tatsächlich!«, sprach Amarok, sichtlich beeindruckt. »Aber, wie kann das sein, dass du zwei Mal existierst, einerseits als Anthro, andererseits als Mensch? Ich verstehe das nicht.«

»Das hat Joliyad zuerst auch nicht verstanden. Du musst wissen, dass er mich in dieser Gestalt schon gesehen hat. Ich denke, er hat mir jedenfalls geglaubt.«

»Wenn er es tat, dann glaube auch ich dir. Wie auch immer das möglich ist«, bestätigte der Wolfsrüde und betrachtete den schlafenden Schäferhund.

»Und wer ist das?«, fragte er.

»Das ist … war mein Gefährte zu dieser Zeit. Arki war ein Hund in anderer, erdentypischer Form. So wie die Hunde Kardorans«, erklärte Gajaze.

»Was bitte ist denn ein Arki? Eine Hunderasse?«, fragte der Wolfsrüde verwirrt und erntete mit seiner Unwissenheit ein Grinsen seines Begleiters.

»Arki, das ist sein Name. Das ist ein Akronym, zusammengesetzt aus den Eigenschaften, welche ich schon immer mit Hunden verband: Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit, Klugheit und Intelligenz. Und glaub mir, das meiste traf auf diesen kleinen Kerl tatsächlich zu«, sprach der Alsatiat, blickte fürsorglich grinsend und ging zu dem Tier.

Er streichelte sanft dessen plüschiges Ohr, worauf Arki mit dem Löffel zuckte und die Augen öffnete.

Davon sichtlich schockiert, trat Chenerah schnell einen Schritt zurück. »Das ist nicht möglich!«, meinte er leise.

»Was denn?«, wollte Amarok wissen.

»Eigentlich können sie uns nicht sehen. Selbst die Tiere nicht. Das erkläre ich dir später mal. Wir gehen besser zurück«, meinte sein Führer nur.

Amarok blinzelte unbewusst und plötzlich befanden er und Gajaze sich wieder an Joliyads Grab.

»Was ist passiert?«, fragte der Wolf.

»Das muss alles sehr verwirrend sein«, entgegnete der Ältere jedoch nur knapp, ohne darauf einzugehen.

»Ja, das kannst du laut sagen. Du bist mir eine Erklärung schuldig. Wer oder was bist du wirklich? Und welchen Sinn hatte es also, mir das Messer zu schenken?«, löcherte der junge Wolf ihn.

»Alles zu seiner Zeit«, wich der Hund aus. »Wir werden erst mal zu dir nach Hause gehen. Da reden wir über alles.«

Eine kurze Pause entstand, nach der Amarok traurig sagte: »Aber … ich will nicht weg von Joliyad.«

Schon leicht angetrunken, beschloss Amarok, Joliyads Grab zu besuchen. Es ging ihm schlecht und er brauchte den Beistand seines Freundes. So ging er los und stieg auf dem Marktplatz des Dorfes in eine Art Röhre mit Tür. Die Aramerianer hatten im Krieg ein neues System zur Teleportierung entwickelt und die Samojedaner es dann übernommen. Der Wolf traute dieser Technik nicht, nutze sie aber ab und zu. Es gab zwar noch die alten Schnellreisezüge wie in Arameria, aber um Ressourcen zu sparen, wurde irgendwann ein großer Teil der Linien eingestellt.

»Na komm, du Scheißding! Beweg dich!«, murrte Amarok, als er in der Röhre stand und sich im ersten Moment nichts tat. »Diese blöden Teile machen auch nur Probleme. Oh, vielleicht sollte ich auch mal etwas eingeben.«

Er tippte auf an der Wand befindlichen Knöpfen herum und blickte zufällig auf den Boden des runden Raumes, als er feststellte, dass irgendwer hier einen Kothaufen hinterlassen hatte – und danach roch es hier auch.

»Diese ekelhaften Schweine!«, fluchte er, als er plötzlich von Licht umgeben wurde und verschwand.

Er fand sich nach wenigen Sekunden in einer anderen Röhre wieder. Das große Meer konnte man jetzt an vielen Orten durch diese Automaten überwinden, doch meistens musste man noch etwas laufen, um sein eigentliches Ziel zu erreichen. Der Wolf hatte sich zum Odgniza Vedo, dem sogenannten glitzernden See, befördern lassen, denn Joliyads Grab befand sich ganz in der Nähe. Ihm missfiel, dass er noch ein ganzes Stück weit laufen musste.

»Ach ja«, seufzte er, als er sich in Bewegung setzte, »aber für dich tu ich eben alles, Schatz.«

Während er langsamen Schrittes lief, dachte der verfilzte Wolf nach:

Chenerah seufzte: »Du kannst immer mal wieder hierherkommen und nach ihm sehen. Das verspreche ich dir, Amarok. Aber jetzt müssen wir hier weg. Die Aramerianer werden bald nach dir suchen. Schließlich hast du gerade ihren Führer umgebracht und die finden das sicher nicht lustig.«

Ein weiteres Mal blickte Kakodazes Freund zur Hauptstadt Aramerias und sah, dass kein einziger hoher Turm mehr stand. Ein leises Grollen war zu hören; und es bedeutete, dass die Zerstörung weitergehen würde.

Traurig blickte er in die Augen des Schäferhundes und nickte. »Warum gehen wir zu mir nach Hause? Da erinnert mich doch alles an ihn.«

»Ich selbst habe kein Heim auf diesem Planeten. Auch das erkläre ich dir dort«, meinte der Hund, ergriff den Arm des Wolfes und wieder wurden sie fortgebeamt.

Sie fanden sich vor Amaroks Haus wieder, worauf Gajaze es betrachtete und sagte: »Ja, genau wie ich es mir vorgestellt habe.«

Amarok öffnete die Tür und fragte: »Wie meinst du das nun wieder? Und was ist das für ein Apparat, der uns hier durch die Gegend schickt? Mir ist schon ganz schwindelig.«

»Nun«, begann der Schäferhund, »das nennt man Beamen. Ist ganz nett und ich ersparte es mir so in meinem Buch, über langwierige Reisen zu schreiben.«

Der Wolf schaute nur ungläubig und schüttelte den Kopf, als er seinem Begleiter wortlos einen Platz auf dem Sofa anbot. Dieser setzte sich und blickte sich um, um alle Bilder, die der Wolf gemalt hatte, betrachten zu können.

»Das wiederum habe ich nicht gewusst …«, grübelte er.

»Was meinst du?«, fragte Amarok neugierig, während er zwei Gläser und eine Flasche Wasser auf den Tisch stellte und sich dem Hund gegenübersetzte.

»Ich bin, wie gesagt, der Urheber deiner Welt …«, begann der Ältere zu erklären, als Amarok ihn mit einem »Aber…« unterbrach.

»Hör mir mal zu. Danach kannst du zweifeln, Amarok.«

»Na schön«, willigte dieser ein. »Leg los!«

»Gut. Also, ich bin Schriftsteller. Ich bin der Mensch, den du vorhin gesehen hast. Ich habe im Alter von etwa 30 Jahren begonnen, ein Buch zu schreiben, welches ich ›Vulpes Lupus Canis‹ nannte. Darin beschreibe ich deine und Joliyads Liebe zueinander. Ich weiß von allem, was ihr so gemacht habt. Also … auch von eurem Video.«

»Bei den Göttern …«, seufzte der Wolf nun und fasste sich verlegen an die Stirn, als er den Kopf senkte und am liebsten im Erdboden versunken wäre.

»Ja«, grinste Gajaze, »da staunst du. Das dürfte dir aber Beweis genug sein.«

»Allerdings«, stimmte Amarok knapp zu und lauschte gespannt der weiteren Erklärung.

»Ich habe diese Geschichte entworfen; und bis zu einem bestimmten Punkt ist sie auch genau so passiert, wie geplant. Ich habe dir das Jagdmesser gegeben, weil ich wusste, was du damit anstellen wollen würdest. Schließlich musste sich das niedergeschriebene Schicksal erfüllen. Leider gab es dann eine überraschende Situation, die ich so nie aufgeschrieben hatte. Das hat dann alles ins Chaos gestürzt.«

»Welche Situation?«

»Die, in der Joliyad die Vase fallen ließ und Kardoran lieber mit ihrem Sockel schlug«, eröffnete der Hund und kippte die beiden Gläser voll. Er nahm einen Schluck und wirkte auf sein Gegenüber sehr nachdenklich und überfordert. Er schien wirklich in Sorge zu sein und selbst nicht zu wissen, wie es jetzt weitergehen sollte.

»Was ist denn an dieser Sache so besonders? Wie war sie denn geplant?«, fragte Amarok.

Gajaze grübelte: »Weißt du, es war so gedacht: Joliyad nimmt die Vase, schlägt sie Kardoran über den Kopf, der dann aber nicht so schwer angeschlagen wird und es schafft, dir das Messer zu entreißen und dich umzubringen.«

»Was?«, rief der junge Rüde und sprang auf. »Nicht er sollte sterben, sondern ich? Das glaube ich dir nicht!«

Wütend ging er zu einem Schrank und holte zwei Flaschen Kopa’che hervor. Seine Augen waren feucht und er fühlte, dass das, was dieser Hund ihm sagte, irgendwie die Wahrheit sein musste.

»Amarok, es tut mir leid, aber …«, versuchte der nun, zu erklären, als der Wolf die beiden Flaschen laut auf dem Tisch abstellte und sich wieder setzte.

»Ich brauche jetzt nicht nur einen Schluck«, meinte der Samojedaner und schlug seine Hände über dem Kopf zusammen. Er sank in den Sessel und schloss die nassen Augen. Diese Information war ein sehr schwerer Schlag.

»Das kann nicht wahr sein!«, schimpfte er. »Das bedeutet, dass eigentlich ich an der Stelle Kardorans und Joliyads hätte sterben sollen.« Schnell beugte er sich wieder vor, trank das Wasser aus seinem Glas und füllte es neu mit Kopa’che auf.

»Amarok, du musst mir glauben. Ich dachte zuerst auch, es sei nur eine Geschichte …«, versuchte sein Retter sich zu erklären.

»Ach ja? Tolle Geschichte!«, schrie der Wolfsrüde nun wütend. »Du wolltest mich sterben lassen? Super Idee! Wirklich … ganz toll ausgedacht!« Dann nahm er sein Glas und trank es in einem Zug leer, bevor er wieder in den Sessel sank und völlig außer sich den Kopf wiederholt schüttelte.

Gajaze trank sein Glas ebenfalls leer und entschuldigte sich dann erneut: »Ich hatte keine Ahnung, dass Kako den Sockel benutzen würde. Selbst Kardoran sollte nicht sterben, nur verletzt werden. Ich schwöre es dir.«

Der Wolf hatte dafür jedoch kein Verständnis übrig – Mitleid schon gar nicht: »Tu mal nicht so verzweifelt, Hund! Wäre ich bloß an ihrer Stelle gestorben. Dann wäre Joliyad wenigstens noch da. Du willst verzweifelt sein? Was glaubst du, wie es mir jetzt damit geht?«

»Joliyad selbst hat sich dazu entschlossen, so zu handeln. Er hat es aus Liebe zu dir getan. Nur, um dich zu retten!«

»Na und? Dafür ist er jetzt tot, verdammt!«, schrie Amarok und rang wieder mit den Tränen, als er die Hände vor das Gesicht legte.

Als Chenerah das sah, fasste er sich ein Herz, ging zu ihm und drückte ihn an sich, wobei er langsam seinen Kopf streichelte und sagte: »Es tut mir so leid, Amarok! Ich wollte das alles nicht.«

Amarok kam auf dem grünen Hügel an, auf dem er vor all der Zeit den Baum gepflanzt hatte. Dieser sah schon sehr mächtig aus und spendete an heißen Tagen wie heute viel Schatten. An diesem Ort war bisher nicht gebaut worden, obwohl Bolemare bereits aus allen Nähten platzte. Neben den vielen Anthros, den Füchsen und Wölfen, wollten schließlich zusätzlich mehrere Hunderttausend Menschen durchgefüttert werden und einen Platz finden. Dies war aber schwierig, inmitten eines Krieges. Der Samojedaner selbst hielt von diesen Außerirdischen gar nichts, doch völlig von ihnen beeindruckt und dankbar für ihre Hilfe, fanden alle anderen sie offenbar ganz toll.

Der Wolf setzte sich vor den Baum und lehnte mit dem Rücken an ihm, als er die Augen schloss und entspannte. »Ach Joliyad, wärst du jetzt hier … dann wäre alles besser«, seufzte er.

Der Baum war ein Symbol: Er bedeutete ewige Liebe zwischen ihm und seinem Fuchs. Sein starker Stamm ragte empor und er war wunderschön, seine Äste stark, ganz so, wie Amarok es sich gewünscht hatte. Sicher hätte er auch seinem Freund gefallen, doch der war ja nicht hier. Andererseits hätte es dieses Symbol der Zuneigung auch nie gegeben, wäre Kako nicht ein sinnloses Opfer Amaroks Unnachgiebigkeit geworden. Sein Wille war damals eben wie dieser Baum:

Unumstößlich.

Unabänderbar.

Mächtig.

Plötzlich beschlich den Wolf ein merkwürdiges Gefühl: Trotz des warmen Sonnenwetters empfand er Kälte und sein Fell stellte sich an manchen Stellen auf. Es war sehr ruhig, fast schon ein wenig unheimlich, und als er genauer darüber nachdachte, stellte der Samojedaner fest, dass nicht einmal ein Vogel am Himmel flog.

›Wirklich alles ist still, wie erstarrt‹, dachte er, worauf ihm mulmig wurde, weshalb er wieder aufstand.

Ja, Amarok war in den letzten Jahren immer schreckhafter, licht- und temperaturempfindlicher geworden. Schließlich ging er kaum noch vor die Tür. Und wenn, dann nur, um sich Kopa’che zu kaufen oder um das Grab Joliyads zu besuchen.

Der Rüde blickte hinauf zu den Ästen: Es waren sehr viele, welche stark ineinander verflochten waren. Man konnte keinem mit den Augen nachgehen, ohne auf eine Verwindung mit einem anderen zu stoßen. Viele grüne Blätter und blaue Blüten zierten die Krone.

»Du hast dich gut gemacht«, lobte der Wolf lächelnd und inhalierte, wieder die Augen schließend, die kühle Luft, die jetzt scheinbar nur diesen Ort zu umgeben schien. »Ich werde irgendwann bei dir sein, mein Schatz«, seufzte er und setzte einen Kuss auf die Rinde.

Amarok hatte viel geweint, als er und Gajaze einander wieder gegenübersaßen und sich sehr sachlich über die Dinge, die passiert waren, unterhielten. Der Wolf stellte fest, dass dieser Hund absolut detaillierte Kenntnisse davon zu haben schien, was Joliyad und er alles erlebt hatten. Daher beschloss er, ihm zu glauben, was er sagte. Welche Wahl hatte er schon? Er hatte niemanden sonst und ohnehin nichts mehr zu verlieren.

Als die zweite Flasche Kopa’che schon fast leer war, merkte Amarok, dass sich langsam alles zu drehen begann. Immer wieder bat er betrunken darum, der Schäferhund möge alles wieder rückgängig machen, mit seiner »Zauberkraft«. Doch dieser sagte immerzu, dass es unmöglich sei, da seine menschliche Hülle im Sterben läge. Einige Zeit später besserte sich die Laune Amaroks und es war, als würden die beiden Rüden feiern, dass der Wolf Kardoran umgebracht hatte. Schließlich war dies der erste große Sieg über die Füchse. Immer wieder lachte Amarok und stellte verschiedene Szenen des Kampfes nach, den er mit Radovan geführt hatte.

»Und … dann habe ich … ihn so richtig … gefickt!«, rief er lallend und knurrte dabei.

Dann lachte er schrill und Gajaze wunderte sich über seine Wortwahl: »Ge… was?«

»Ja, gefickt! Kaputtgemacht! Kennst … das nicht, du Dummkopf!?«, säuselte der Wolfsrüde weiter und fiel lachend in seinen Sessel zurück.

Auch wenn der Schäferhund wusste, dass von Amarok in diesem Zustand keine Gefahr ausging, war ihm diese Situation sehr unangenehm und er stellte fest, dass jetzt alles aus diesem heraussprudelte, was er zu verarbeiten hatte. Irgendwann würde er wieder klar sein und dann wohl erst richtig realisieren, was heute eigentlich alles passiert war. Insgeheim fürchtete sich Chenerah davor, ließ sich aber nichts anmerken.

»Amarok, ich glaube, du bist müde und musst ins Bett. Es war ein langer Tag und es ist schon spät«, meinte er.

»N-nö! Lass mich noch feiern, Party machen!«

»Wir können später feiern, wenn dieser Krieg vorbei ist. Meine Leute setzen bald vom Süden her über nach Arameria. Dann helfen wir euch, es schnell zu beenden«, erklärte der Hund und stand aus dem Sessel auf.

Dem Samojedaner gefiel es nicht, dass er schon schlafen gehen sollte und seine Stimmung wurde wieder getrübt.

»Krieg beenden … Scheiß auf den Krieg! Scheiß auf deinen Hunde-Krieg! Scheiß Füchse, scheiß Kardoran!«, rief er, was seinem Trinkkumpan sichtlich missfiel.

Später stützte er den Wolf, sodass dieser die Treppe zum Schlafzimmer hochlaufen konnte. Auch Gajaze fühlte sich leicht angetrunken und konnte es kaum erwarten, irgendwo in diesem Haus einen Platz zum Schlafen zu finden. Es war viel passiert und auch er hatte jetzt viel nachzudenken. Wie er aber feststellen sollte, würde er nicht auf dem Sofa im Erdgeschoss die Augen schließen.

»Was habe ich damals nur getan? Ich habe nicht einen Tag gewartet. Es tut mir so leid, Liebling«, flüsterte Amarok und senkte schuldbewusst den Kopf. Er streichelte den Baum noch, ehe er sich auf den Rückweg machte.

Daheim angekommen, fuhr der Jungwolf mit seinem Alltag fort, setzte sich vor den Fernseher und trank. Es half ihm, all das Böse in dieser Welt zu vergessen – wenigstens, solange die Wirkung des Alkohols andauerte.

Er erwachte erst wieder, als die Sonne schon hoch am Himmel stand, hatte eine trockene Schnauze und seine Lefzen waren verklebt. Ein ekeliger Geschmack steckte ihm tief im Hals und so beschloss er, endlich wieder ein Bad zu nehmen – auch wenn das bedeutete, dass er zuerst einmal sein Badezimmer schrubben musste. Er konnte sich zwar nicht daran erinnern, aber er musste gestern wieder ordentlich zugelangt haben beim Alkohol. Sein Magen schmerzte und er schob sich langsam aus dem Bett. Wie jeden Tag setzte er sich benommen auf die Bettkante und zündete sich eine Zigarette an.

Diese Drogen hatte man auf AlphaVul vor den Menschen auch nicht gekannt; und Amarok war sich nicht sicher, warum er überhaupt mit dem Rauchen angefangen hatte. Auch war ihm nicht klar, wann er damit begonnen hatte, aber das war ihm nun egal. Er vergaß allerdings sehr viel in letzter Zeit. Auch, dass er heute eigentlich ein Vorstellungsgespräch bei einer Menschen-Firma hatte.

»Ach, die können mich mal. Scheiß Gajaner!«, grummelte er nur und ging ins Bad, wo er die Kippe ins Toilettenbecken schnippte und pinkelte.

Sein Urin war braun gefärbt und seine linke Oberbauchseite schmerzte schon wieder. Sicher war er krank, das wusste er, aber sich selbst helfen konnte er nicht und sich von anderen helfen lassen, wollte er schon mal gar nicht.

Er hustete und würgte, bis er sich in das Toilettenbecken übergab. Der Wolf brach zusammen und hielt sich mit einer Hand am Spülkasten fest. Mit erheblichem Kraftaufwand erreichte er dann den Knopf zum Abspülen.

»Bäh, so eine Scheiße!«, fluchte er hechelnd.

Einige weitere Würgereize später, stand er wieder aufrecht und wollte sich im Spiegel betrachten. Doch dieser war von Staub und Dreck bedeckt, welchen der Samojedaner mit einer Hand wegwischte. Lange hatte er sein eigenes Gesicht nicht mehr gesehen und konnte nun zum ersten Mal nach einer gefühlten Ewigkeit in seine eigenen Augen blicken. Doch was er da sehen musste, gefiel ihm gar nicht: Sein Fell war sehr filzig und klebrig und er sah älter aus, als er war. Sein Haarkleid war staubig und ungeordnet. Auch roch er nicht mehr so wie früher, was er jedoch selbst gar nicht mehr bemerkte. Er stank wie ein nasser Hund, obwohl sein Fell schon eine lange Zeit kein Wasser mehr abbekommen hatte.

Amarok fasste sich mit einer Hand ins Gesicht und zupfte an seinem Fell, als er laut zu sich selbst sagte: »Mann, sehe ich scheiße aus.«

Dem Wolf wurde wieder übel und ein merkwürdiges Grummeln war aus seiner Magengegend zu hören. Er übergab sich erneut in die Toilette und stellte fest, dass dieses Mal sogar Blut dabei war. Dann dachte er, dass es bald soweit sein würde: Er würde sterben und könnte dann endlich wieder mit seinem Schatz zusammen sein.

Verdammte Depression! Warum konnten sie alle da draußen nicht einfach verschwinden, diese Menschen und Füchse, denen man anbot, sie in Krankenhäusern im Wolfsreich zu behandeln? Der Samojedaner hasste sie, denn nichts Gutes hatten sie seinem Land gebracht. Konnte der Krieg nicht einfach vorbei sein? Dann könnten sie endlich wieder gehen. Aber würden sie das denn auch?

»Oh Mann, tut das weh!«, rief der Rüde und hielt sich vor Schmerzen den Bauch.

Er richtete sich auf und verzog sein Gesicht. Es fühlte sich an, als würde ihm jemand mit einem Messer den Magen durchstoßen und darin herumstochern.

»Ah, verdammt!«, rief er und schloss die Augen, damit der Schmerz abklingen würde. ›Einfach ein bisschen warten. Das geht gleich wieder, so wie immer‹, dachte er sich und erwartete das Abklingen.

Als es soweit war, hatte er vor, wieder ins Wohnzimmer zu gehen. Er drehte sich um und wollte den ersten Schritt machen, als er auf seinem eigenen Urin des vergangenen Tages ausrutschte. Er stolperte und schlug sich mit einem lauten Knall seinen Kopf am Waschbecken an, welches dabei zerbrach. Krachend landete Amarok auf den Fliesen und blieb regungslos liegen, als sich unter seinem Wolfskopf eine Blutlache bildete.

»Hey, G-Gajaze. Liest du mir noch eine Geschichte vor? Vielleicht dein Buch ›Ulpes-Ulpes‹, oder wie das hieß«, lallte Amarok leise, als der Schäferhund ihn vorsichtig ins Bett legte.

»Nein, Kleiner. Du musst jetzt schlafen. Es war ein harter Tag. Ruh dich erst mal aus«, entgegnete der ältere Rüde und wollte sich gerade abwenden, als Amarok ihn jedoch blitzartig am Arm fasste, die Augen aufriss und ihn anstarrte. In diesem Moment wirkte er wieder absolut nüchtern und der Hund erschrak, als er von sich gab: »Ich weiß, dass du uns beide begatten wolltest!«

»Was?«, fragte Chenerah geschockt.

»Mich und Joliyad«, flüsterte der Wolfsrüde. »Du wolltest mit uns einen Dreier machen. Darum hast du diese beschissene Geschichte geschrieben, oder?«

»Was redest du denn da? Du bist völlig betrunken. Kurier dich mal aus, bevor du solche Dinge sagst!«

Gajaze war zwar angetrunken, aber nicht genug, um das Gesagte so hinzunehmen. Fassungslos blickte er in die braunen Wolfsaugen, die fast schon in seine Seele zu starren schienen.

»Ich weiß das, weil ich es sehen kann, Hund!«, zischte Amarok und zog am Arm des anderen Rüden, sodass er ihm dann einen wilden Kuss aufzwingen konnte. Gegen diesen versuchte der Schäferhund sich zu wehren, jedoch umschlang der Wolf ihn mit beiden Armen und seufzte laut.

»Amarok, tu das nicht!«, unterbrach Chenerah, während dieser nach Luft schnappte und stammelte: »I-ich … will jetzt S-Sex mit dir, K-Köter!«

»Aber«, entgegnete der dann, »was ist mit Joliyad? Hast du ihn denn schon vergessen?«

»Jol… wer? Ach ja, der ist tot. Der guckt schon nicht zu … Keine Angst haben!«

»Du musst schlafen, Amarok, bitte! Du weißt nicht, was du tust«, mahnte der Überfallene.

Doch der Wolf umklammerte ihn erneut und küsste ihn immer wieder wild und unkontrolliert. Dabei wackelte er unkoordiniert mit der Rute, sodass sie die Nachttischlampe streifte, die dann zu Boden fiel und es im Raum dunkler wurde.

Zwischendurch seufzte er erregt: »Ich … weiß, dass du … mich willst. Tu es! Nimm mich! Komm schon! Sei ein Rüde und lass es uns treiben!«

Da bemerkte Chenerah, dass Amarok wohl nicht von ihm lassen würde und auch ihn selbst übermannte der Alkohol. Deshalb gab er seine Gegenwehr auf und erwiderte die Küsse.

»Ja, irgendwie will ich es schon«, gab er zu.

»Dann lass es uns einfach machen«, bot Amarok seinem Gegenüber an und fasste an dessen Schritt. »Es muss ja keiner erfahren. Es war so ein schwerer Tag, Chenerah … Lass uns dieses B-Beamer-Dings nehmen, was du dem Fuchs abgenommen hast. Hauen wir ab. Irgendwo hin, w-wo … wo es viel geiler ist!«

»Seitdem der Turm zusammengebrochen ist, funktionieren die Dinger nicht mehr. Wo sollten wir auch hin?«, fragte der Alsatiat und spürte, dass auch er immer erregter wurde. So ließ er es einfach geschehen. Er zog Amarok hastig das Shirt aus und entkleidete sich.

Der Wolf blickte den hündischen Körper an und schien betört und fasziniert zu gleich. »Ich habe noch nie einen wie dich so nah gesehen«, gestand er, »g-geschweige denn angefasst. Einen Hund. Irgendwie … sexy.«

»Zieh dich aus, Wolf!«, herrschte der ältere Rüde lächelnd.

Der Wolfsrüde zog sich aus, legte sich breitbeinig auf den Rücken und wackelte mit dem Becken.

»Komm, Süßer«, flehte er und Gajaze legte sich sanft zwischen seine Schenkel.

Sie hatten zärtlichen Sex, der wegen des Alkohols etwas unkoordiniert war und nicht sehr lange dauerte. Jedoch gingen sie bestimmend miteinander um und für Chenerah erfüllte sich ein Traum, den er auch als Mensch hatte: Endlich erfuhr er, wie es ist, mit einem Anthro Sex zu haben.

Nachdem sie beide das Liebesspiel genossen hatten, legte Gajaze sich flach auf den Bauch und lächelte zufrieden. »Du rammelst fantastisch!«, lobte er, während der Wolf seinen Rücken kraulte.

»Ich bin wohl eher betrunken. Darum ging das auch so schnell. Entschuldige«, meinte der Jüngere.

»Schlafen wir also doch beide in deinem Bett?«, wollte der Schäferhund wissen und hoffte insgeheim, dass Amarok zustimmen würde. Das tat er auch, indem er mit geschlossenen Augen nickte und im Begriff war, einzuschlafen.

Chenerah beobachtete ihn noch eine Weile und flüsterte: »Armer Amarok. Welch ein schwerer Tag das für dich war.«

Plötzlich setzte Ernüchterung ein und es wurde dem Alsatiaten klar, was er gerade getan hatte. Er bekam ein schlechtes Gewissen, denn er hatte mit Amarok geschlafen, der heute erst seinen Geliebten verloren hatte!

»Das hätte nie passieren dürfen«, gestand er sich ein und hasste sich nun selbst. Ihm war zwar klar, dass der Wolf den Akt zwischen ihnen forciert hatte, jedoch wollte er sich nicht einreden, deswegen weniger schuld an dem zu sein, was gerade passiert war und was das für sie beide bedeuten könnte.

Ob Amarok am nächsten Tag noch wissen würde, was sie gemacht hatten? Was würde er sagen, wie empfinden?

Zuerst überlegte der Hund, noch in der Nacht zu verschwinden. Aber er konnte seinen neuen Freund doch auch nicht allein dastehen lassen, indem er sich einfach aus der Affäre stahl. Nein! Er würde den nächsten Morgen abwarten, um zu sehen, was Amarok darüber dachte.

»Was auch passieren mag, Amarok, danke für mein erstes Mal als Anthro und mit einem Anthro«, flüsterte Gajaze und gab dem Wolf einen sanften Kuss auf die Wange.

Doch der rührte sich nicht und schnarchte leise, was dem älteren Rüden ein liebevolles Grinsen entlockte, bei dem er nun auch einschlief.

Fern ab von diesem Geschehen verstummte das Grollen über Bolemare noch immer nicht und aus dem Grab Joliyads keimte, wie von Zauberhand, eine kleine Pflanze: Sie war winzig, zart und stand stellvertretend für einen neuen Anfang.

XII. Jenseits der Traurigkeit

A

maroks Ohnmacht löste sich langsam auf und seine Gedanken wurden nach und nach klarer.

»Amarok, bist du wach?«, fragte eine Stimme.

Der Wolf blinzelte langsam und grelles Licht blendete ihn. Er öffnete vorsichtig die Augen und starrte einen Moment lang an eine schneeweiße Decke. »Wo … wo bin ich?«, fragte er.

»Du bist gestürzt. Dein Freund hat dich in deinem Badezimmer gefunden.«

Verwirrt setzte sich der Samojedaner auf, als er neben seinem Bett eine Füchsin stehen sah, die ihm fürsorglich den verbundenen Hinterkopf streichelte und lächelte.

»Was ist passiert?«, raunte er und kniff die Augen zusammen, denn sein Kopf dröhnte ganz furchtbar. Alles war verschwommen und unwirklich. Träumte er, hatte er Halluzinationen?

»Du hattest einen Magendurchbruch«, erklärte die Fähe, »und dann hast du dir noch eine böse Gehirnerschütterung zugezogen. Wir dachten schon, du schaffst es nicht. Das war Rettung in letzter Minute.«

»Wer bist du?«, wollte der Rüde wissen und blickte sie ernst an.

»Ich bin Jeremia«, antwortete die Füchsin ruhig und verbeugte sich. »Ich war damals vor dir mit Joliyad zusammen, immerhin ein paar Tage lang«, erklärte sie weiter, was Amarok fassungslos dreinschauen ließ.

»Oh, er hat mir von euch erzählt. Das ist aber schon lange her. Wie kann es sein, dass gerade wir zwei uns über den Weg laufen?«

Jeremia setzte sich auf einen Stuhl, der neben dem Krankenbett stand. »Nun«, begann sie, »ich wollte Ingenieurin für Raumfahrttechnik werden. Ich habe mich aber anders entschieden. Habe mich vor ein paar Monaten von meinem Freund getrennt und bin Heilerin geworden. Das ist ein Job, der hier jetzt mehr gebraucht wird. Als das Auswandern nach Samojadja für einige Fachkräfte vor ein paar Jahren erlaubt wurde, bin ich an dieses Krankenhaus gewechselt.«

Jeremia hielt dem beeindruckten Wolf ein Bild von ihrem ehemaligen Freund Joliyad hin, auf dem nur er zu sehen war, wie er lächelte.

»Dieses Bild kenne ich gar nicht«, sagte der Wolfsrüde leise und nahm es an sich. Er betrachtete es und weinte dabei still. »Er war so süß«, sagte er verbittert und Jeremia nickte nur, denn sie verstand den Schmerz sehr gut, den er jetzt empfand.

»Was habe ich getan?«, weinte Amarok weiter.

»Amarok«, unterbrach die Füchsin ihn, »lies mal, was hinten draufsteht.«

Der Rüde drehte das Bild um und konnte nicht fassen, was er da las: »Für meinen Amarok! Wann immer du einsam bist, mein Schatz, ich bin bei dir!« Darunter war ein Kuss-Smiley gezeichnet und abgeschlossen wurde die Widmung mit »Dein Füchschen Joliyad« und einem selbstgemalten Herz.

Als er das las, wurde Amarok noch trauriger und schluchzte mit zusammengekniffenen Augen. Er schlug sich selbst immer wieder mit den Fäusten auf seine Oberschenkel, worauf Jeremia ihn beruhigte.