Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner

- Kategorie: Poesie und Drama

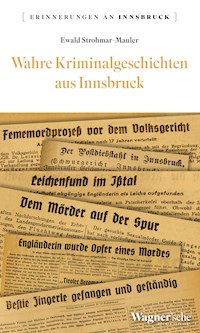

- Serie: Erinnerungen an Innsbruck

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Eine Reise in die Vergangenheit Innsbrucks - lebendig in persönlichen Erinnerungen!Von Dieben, Mördern und Henkern, die Geschichte schrieben...Im vierten Band der Reihe "Erinnerungen an Innsbruck" nimmt Ewald Strohmar-Mauler, seines Zeichens Fremdenführer und Krimi-Begeisterter, seine Leserinnen und Leser mit auf eine abenteuerliche Reise zu historischen Schauplätzen des Verbrechens und seiner Gerichtsprozesse. Seine Geschichten über spektakuläre Mordfälle, Überfälle und Betrügereien - untermauert von eindrucksvollen Details aus alten Zeitungsartikeln, Zeitzeugenberichten und Gerichtsakten - spannen einen Bogen von der mittelalterlichen Stadt Anpruggen bis zum heutigen Innsbruck.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ERINNERUNGEN AN INNSBRUCK

Band 4:

Ewald Strohmar-Mauler

Wahre Kriminalgeschichten aus Innsbruck

Vorwort

Als Fremdenführer zeige ich meinen Gästen die Sehenswürdigkeiten unseres facettenreichen Bundeslandes Tirol, indem ich mit ihnen eine Wanderung oder einen Spaziergang unternehme. Die Wegstrecken, die wir dabei zurücklegen, sind einerseits natürlich tatsächlich zurückgelegte Distanzen, andererseits begeben wir uns aber immer auch in die Vergangenheit, also auf eine gedankliche Reise zurück zu Begebenheiten und Personen, die den jeweils gezeigten Schauplatz erst zu dem gestaltet haben, was er heute ist. Wichtig ist mir dabei, den Gästen, die ich führe, einen Eindruck davon zu vermitteln, aus welchen Beweggründen die Menschen damals wohl gehandelt haben mögen: In welchem Weltbild lebten sie, woran glaubten sie, was war für sie wichtig? Warum gestalteten sie ihren Alltag genau so und nicht anders?

Bei manchen Themen ist dies schwieriger, bei anderen fällt es leichter, diese Innenperspektive einzunehmen. Und die Beziehung zu Recht und Unrecht, zu Leben und Tod, zu Macht und Ohnmacht, die sich bei der Beschäftigung mit Kriminalfällen naturgemäß einstellt, fällt definitiv in die erste Kategorie.

Die Idee zu diesem Buch entstand eigentlich erst, nachdem ich bereits die „Krimiführung Innsbruck“ als festen Programmpunkt in mein Portfolio als Fremdenführer aufgenommen hatte. Denn ich hatte nach Abschluss meiner staatlichen Prüfung zum Fremdenführer-Gewerbe festgestellt, dass es eine Führung zu Kriminalschauplätzen interessanterweise in Innsbruck, im Gegensatz zu vielen anderen Städten (und Wien hat sogar ein Kriminalmuseum!), bisher offenbar nicht gab. Somit suchte ich, um eine solche Führung zu entwickeln, zunächst nach einem Buch über Kriminalfälle in Innsbruck, doch auch ein solches war nicht aufzutreiben. Sollte die Hauptstadt Tirols denn all die Jahrhunderte ihres Bestehens frei von spektakulären Mordfällen, wahnwitzigen Überfällen oder aufsehenerregenden Betrügereien geblieben sein?

Meine Nachforschungen haben dann aber doch bald einige interessante Fälle zutage gefördert, und es kamen immer mehr neue Hinweise hinzu, somit kann ich jetzt ohne Schwierigkeiten eineinhalb Stunden erzählend durch die Altstadt spazieren und ein ganzes Buch füllen! Wir haben in Innsbruck zwar keine „Blutgräfin“(1) wie in Wien, und auch keinen berühmt-berüchtigten Postzug-Räuber vom Format eines Ronald Biggs(2), schon gar keinen „Jack the Ripper“ oder einen weltberühmten fiktiven Detektiv wie Sherlock Holmes, aber auch in kleinerem Maßstab ist das Verbrechen interessant … wobei: Eine Werkspionage von internationaler Bedeutung gibt es, aber davon später in diesem Buch.

Was mir aber auch wichtig ist, fast noch wichtiger als ein „spektakuläres“ Verbrechen zu beschreiben, ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde und wird. Denn vom Beginn der Ermittlungen über das Gerichtsverfahren bis hin zum Urteil und dessen Vollstreckung hat sich sehr viel verändert in den Jahrhunderten, seit aus der kleinen Ansiedlung an der Innbrücke die „Hauptstadt der Alpen“, das alpin-urbane Gebilde aus Wohnwelt, Wirtschaft, Verwaltung, Kultur, Sport, Bildung und Tourismus geworden ist, das Innsbruck heute darstellt.

Je weiter in der Vergangenheit ein Geschehen liegt, desto schwerer ist es zumeist, an Quellen zu kommen, die beschreiben, was in den handelnden Personen vorging, vieles kann hierbei nur erahnt, vermutet werden. Daher kann es, auch wenn ich die Fakten, soweit recherchierbar, so authentisch wie möglich wiederzugeben versuche, immer wieder sein, dass ich meine diesbezüglichen Vermutungen eingebracht habe, einfach um aus dem „Geschichtlichen“ eine „Geschichte“ zu machen. Die Berichterstattung in früheren Zeitungen und sogar Gerichtsakten ist ja selbst voll von solchen Mutmaßungen und Ausschmückungen, insofern hat sich dies manchmal sogar von selbst ergeben.

So möchte ich Sie, verehrte Leserschaft, gerne auf diese gedankliche Reise zu den alten und neueren Schauplätzen des Verbrechens in Innsbruck mitnehmen.

Die Zeitreise beginnt

Als Ausgangspunkt unseres virtuellen Spazierganges habe ich die Annasäule gewählt. Dieses imposante Denkmal erinnert an den Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714), in welchem die Herrscherhäuser Europas um das Erbe der spanischen Krone stritten, nachdem der letzte spanische König, der Habsburger Karl II., ohne legitimen Nachfolger verstorben war. Nun stammte der spanische Herrscher ja bereits seit einigen Jahrhunderten aus dem Haus Habsburg, das die Krone natürlich nicht kampflos aufgeben wollte. Wieso aber war Tirol, war Innsbruck darin verwickelt? Spanien war ja ewig weit entfernt?

Auch der französische König, Ludwig XIV., war für seinen Enkel Philipp von Anjou an der spanischen Krone interessiert, und die bayrischen Wittelsbacher unter Kurfürst Maximilian II. Emanuel waren auf seiner Seite. Zwischen Wittelsbachern und Habsburgern kriselte es ja immer wieder, und so standen eben plötzlich bayrische Truppen vor den Grenzen Tirols, um gemeinsam mit den Franzosen in den österreichischen Teil des Habsburgerreiches zu gelangen – der sogenannte „bayrische Rummel“. Doch die Tiroler leisteten erbitterten Widerstand und schlugen die Bayern, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, zurück. Da dies am Festtag der Hl. Anna, dem 26. Juli 1703, gelang, wurde die Siegessäule, errichtet 1706, eben dieser Heiligen geweiht. An der Spitze steht die Gottesmutter Maria, mit Blick nach Norden, quasi um den Bayern mitzuteilen: „Hier wache ich!“, und die vier Seiten sind flankiert von Statuen der Hl. Anna, sowie den Schutzheiligen der drei tirolischen Landesteile, St. Georg für Nordtirol, St. Kassian für Südtirol und St. Vigilius für das Trentino.

Sie steht ja auf einem prominenten Punkt, diese Annasäule, angenehm am südlichen Ende des verkehrsberuhigten Teils der Maria-Theresien-Straße, leicht zu findender Treffpunkt, Ausgangs- und/oder Endpunkt vieler Demonstrationen und Open-Air-Kleinveranstaltungen in Innsbruck. In vergangenen Jahrhunderten, lange vor der Errichtung der Säule, fanden sich dort ebenfalls große Menschenmengen ein, jedoch zu einem ganz anderen Zweck: Dort stand nämlich lange Zeit der Pranger. Wie dieser genau ausgesehen hat, ist nicht mehr feststellbar, es gibt weder eine Beschreibung noch eine Abbildung eines Prangers in Innsbruck – in Tirol existiert nur mehr einer in Sillian. Wenn der in Innsbruck so ähnlich ausgesehen hat, wird es sich wohl ebenfalls um eine Steinsäule gehandelt haben, an welcher Ketten befestigt waren, in die der Verbrecher gelegt wurde. Eventuell befand sich am oberen Ende ein symbolischer Hinweis auf die Gerichtsbarkeit, etwa die Darstellung eines Schwertes, wie auf erhaltenen Prangern aus anderen Bundesländern manchmal zu sehen.

Dieser „Schandpfahl“ hatte eigentlich zwei wichtige Zielsetzungen: Einerseits wurden an ihm Menschen in Ketten gelegt und öffentlich zur Schau gestellt, die minder schwere Verbrechen begangen hatten, also zum Beispiel Betrug, Urkundenfälschung oder Inzest. Wobei üblicherweise diese Strafe nicht länger als eine Stunde dauerte, aber selbst eine Stunde dem Spott der Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgesetzt zu sein, das war wohl genug an Peinlichkeit!

Andererseits diente der Pranger auch dann, wenn gerade niemand daran angekettet war, der Warnung und Abschreckung, sowie als Zeichen: In dieser Stadt herrschen Recht und Ordnung! Hier mussten alle vorbei, die aus südlicher Richtung, also etwa aus Italien über den Brenner kommend, nach Innsbruck reisten. Denn der Schandpfahl stand natürlich noch außerhalb der Stadtmauern, in der „Vorstadt“. Im Mittelalter befanden sich hier lediglich einige Häuser von Handwerkern, die sich hier angesiedelt hatten, weil die Stadt selbst völlig übervölkert war … auf den paar hundert Quadratmetern innerhalb der Stadtmauern lebten immerhin fast fünftausend Menschen, und da waren Hofstaat und Ordensleute noch gar nicht mitgerechnet.

Warum stand aber der Pranger in der Vorstadt, wo dessen abschreckende Wirkung doch zum Beispiel mitten am Stadtplatz, vor dem Neuhof, wohl weitaus größer gewesen wäre? In anderen Städten war dies auch durchaus der Fall, der Pranger befand sich am Marktplatz, wo alle Stadtbewohner vorbei mussten. Doch in Innsbruck (und wohl auch im restlichen Tirol) galt seit jeher alles, was mit der Blutgerichtsbarkeit zu tun hatte, als unrein und wurde von den Menschen tunlichst gemieden: Das galt für Schandpfahl, Galgen und Richtstätte, aber auch alles, was mit dem Henker zu tun hatte, dem ich aber ohnedies später in diesem Buch ein eigenes Kapitel widme. Eine Begebenheit aus dem Jahr 1554, die Hans Hörtnagl in seinem Buch „Ynnsprugg. Bürger, Brauchtum, Bauten“ (1932) schildert, illustriert diese abergläubische Furcht vor den „malefizischen Geräten“ besonders treffend: Der Pranger war baufällig geworden und der Landrichter wies die Stadtobersten an, ihn zu ersetzen. Diese weigerten sich zunächst mit dem Verweis darauf, dass ja die Blutgerichtsbarkeit gar nicht in ihrer Zuständigkeit lag. Kein Innsbrucker Handwerker wollte das entwürdigende Unterfangen beginnen, und auswärtige Handwerker wären viel zu teuer gewesen. Erst durch landesherrlichen Befehl, Landrichter und Stadt hätten das Werk „zusammen“ durchzuführen, erklärten sie sich schließlich dann doch widerwillig bereit, den Pranger wieder aufzurichten, und zwar so, dass jeder Handwerker bloß einen einzigen Handgriff tat, bis der Pranger wieder an seinem alten Platz stand. Soweit nach Hörtnagl.

Weil aber im Jahre 1420 durch Herzog Friedrich IV. der Regierungssitz von Meran nach Innsbruck verlegt wurde, war es wohl vor allem den Südtiroler Adelsfamilien zu beschwerlich, für die Sitzungen des Landtags immer nach Innsbruck anzureisen, und so errichteten sie sich lieber ihre Ansitze gleich hier, welche später in der Barockzeit zu den prächtigen Bauten ausgebaut wurden, die heute das Straßenbild der Maria-Theresien-Straße prägen. Auch die Straße wurde gepflastert, und so wurde die Vorstadt offenbar viel zu nobel, um mittendrin das Jammern der Menschen am Pranger und das spöttische Gejohle vertragen zu können. So wurde der Pranger dann in den 1680er Jahren an den Innrain verlegt, der damals noch weitgehend frei von Siedlungstätigkeit war.

Innsbruck als mittelalterliche Stadt

Ich möchte an dieser Stelle auf die Lebensumstände der Menschen in der mittelalterlichen Stadt Innsbruck eingehen. Nachdem die erste Siedlung nördlich des Inns, Anpruggen, also „an der Brücke“, genannt, zu klein geworden war, hatte ihr Eigentümer, Graf Berthold von Andechs, vom Abt des Klosters Wilten ein Stück Land südlich des Flusses gegen eine andere Liegenschaft eingetauscht. Als zusätzlichen Anreiz fügte er ein sakrales Kleinod, den „Wiltener Kelch“ (zu besichtigen im Kunsthistorischen Museum Wien), hinzu. Bald darauf, in den 1180er Jahren, wurde aus der florierenden Marktgemeinde eine Stadt mit Stadtmauer, Graben, Türmen und vier befestigten Toren – die mittelalterliche Stadt war im Grund gleich konstruiert wie eine mittelalterliche Burganlage. Das Stadtrecht mit allen Privilegien für die Einwohner wurde bereits 1187 verliehen und 1239 bestätigt. Diese rasante Entwicklung wurde hauptsächlich durch den Fernhandel ermöglicht, denn ein Großteil des Warenverkehrs zwischen Venedig und Augsburg wurde über den niedrigsten Alpenpass, den Brenner, abgewickelt, der sogar im Winter relativ gefahrlos überquert werden konnte. Und viele Händler überquerten in Innsbruck den Inn, auch wenn dies für sie mit einigen Einschränkungen verbunden war: es herrschte das Niederlagsrecht – alle Händler mussten ihre Waren zunächst für einige Tage in Innsbruck am Markt feilbieten, bevor sie weiterziehen durften. Und dies (außer man hatte sich um teures Geld ein „Privileg“, eine Sondergenehmigung erstanden) auch nur mit den heimischen Fuhrleuten, denn diese standen nach dem „Rodfuhrwesen“ in einer bestimmten Reihenfolge zur Verfügung und brachten die Ware zur nächsten Station, die ungefähr zwanzig bis dreißig Kilometer entfernt lag, also etwa eine Tagesreise mit den langsamen Fuhrwerken. Somit verdiente Innsbruck gleich mehrfach an den durchreisenden Händlern. Und was transportierten diese? Aus dem Osten kamen über Venedig viele wertvolle Waren herein, zum Beispiel Stoffe und Gewürze. Dazu kamen die Güter, die in Italien produziert wurden, wie etwa Weine oder auch das Glas aus Murano (welches übrigens zum Schutz in Fässern mit Butter transportiert wurde). In Innsbruck gab es nahe dem Inntor ein „Ballhaus“, das gut die dreifache Bedeutung des Wortes „Ball“ illustriert: Ursprünglich als Lager für die Stoffballen gedacht, war es gleichzeitig einer der größten Räume der Stadt, somit konnten dort auch Tanzveranstaltungen – eben Bälle – abgehalten werden, oder, als diese immer mehr in Mode kamen, auch Spiele mit den runden Gegenständen, die wir ebenfalls als Bälle kennen. Für letzteres gab es allerdings später, im 17. Jahrhundert, am anderen Ende der Stadt, wo sich heute der Congress befindet, ein eigenes Ballspielhaus. Dann war dieses Gebäude als Zollhaus („Dogana“) in Verwendung (wo vermutlich auch Stoffballen verzollt wurden), und heute finden im Congress ja auch jährlich einige Tanz-Bälle statt – ein interessanter Kreislauf. …

Doch zurück zur mittelalterlichen Stadt Innsbruck. Zunächst befanden sich hier ja, wie in anderen Landesteilen auch, vorwiegend Holzhäuser, erst noch locker aufgestellt, später immer enger zusammengebaut. Der größte Feind der mittelalterlichen Stadt war nicht etwa ein äußerer Gegner, sondern das Feuer. Ein unachtsamer Umgang mit dem Herdfeuer konnte nicht nur das eigene Haus, sondern ganze Straßenzüge vernichten. Trotz der Achtsamkeit des Türmers auf dem Stadtturm dauerte es eine Weile, bis sich Hilfsmannschaften mit Löscheimern eingefunden hatten, um des Unheils Herr zu werden. So wurde bereits im 14. Jahrhundert bestimmt, dass Innsbrucks Häuser aus Stein gemauert werden müssten. Das hatte auch den Vorteil, dass viel höher nach oben gebaut werden konnte, allerdings nicht höher als drei Stockwerke. Um noch mehr Raum zu gewinnen, aber den Durchzug des Verkehrs nicht zu behindern, wurden im Erdgeschoß Arkaden errichtet, die Zugang zu den unten liegenden Läden boten. Noch mehr Raumgewinn versprachen die Erker, die ebenso zu diesem „Inn-Salzach-Stil“ dazugehören wie die Dachkonstruktionen, die in sogenannten Grabendächern ausgeführt sind, um das Regenwasser ableiten zu können, anstatt es in den Seitenmauern des Nebenhauses versickern zu lassen. Dies sieht man allerdings nur von oben, denn die Dächer haben nach vorne Blendfassaden.

Da die Häuser vorne schmal, meist dreiachsig, ausgeführt sind, reichen sie dafür sehr weit nach hinten und benötigen für die Versorgung der hinteren Teile mit Luft und Licht entsprechende Lichtschächte. Wichtig war das deshalb, weil es nach vorne, zur Straße hin, wenig ratsam war, das Fenster zu öffnen, denn die Straßen waren nicht nur sehr laut, sondern vor allem mit Gestank erfüllt, weil aller Unrat aus den Wohnungen auf die Straße geleert wurde. Zudem liefen auch noch jede Menge Tiere herum, zu den Pferden der Händler und Reisenden kamen noch Katzen und Hunde, Hühner und Schweine, die alle ihren Kot entsprechend auf der Straße abluden. Als Abwassersystem dienten sogenannte „Ritschen“, fußbreite Rillen in der Mitte der Straßen, in die der Unrat gekehrt wurde. Diese wurden von Zeit zu Zeit mit Wasser aus dem Inn geflutet, und der ganze Dreck wurde dann in den Stadtgraben gespült, später auch in den Sillkanal. Zuständig dafür war der städtische Abdecker.

Überqueren wir den virtuellen Stadtgraben und betreten die mittelalterliche Stadt Innsbruck durch das Vorstadttor, gelangen wir zum Haus der Stadtrichter-Familie Zoller.

Eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung

Grundsätzlich waren in Feudalgesellschaften die jeweiligen Grafen und Grundherren, sowie Klöster und später auch Städte und größere Gemeinden für die Rechtsprechung zuständig. Die von diesen eingesetzten Richter befanden nach Gutdünken und Gewohnheitsrecht über Angelegenheiten von Eigentum und Erbe, oder auch darüber, ob jemand frei oder hörig wäre.

Die „Hohe Gerichtsbarkeit“ jedoch, auch genannt „Blutgerichtsbarkeit“, „Peinliche Gerichtsbarkeit“ oder „Malefizgerichtsbarkeit“ – also alle Vergehen, die mit Verstümmelung oder dem Tode bestraft wurden – war Sache des Landesfürsten, der sich aber wegen der Größe seines Herrschaftsgebietes natürlich nicht selbst um jeden einzelnen Fall kümmern konnte. So wurde Tirol – wie auch andere Länder – in Gerichtsbezirke oder „Landgerichte“ eingeteilt. In der Umgebung von Innsbruck war der Landrichter von Sonnenburg zuständig, diesem untergeordnet war zum Beispiel der Stadtrichter von Innsbruck oder auch in anderen Orten lokal zuständige Richter wie zum Beispiel in Axams. Das Gebiet des Landgerichts von Sonnenburg umfasste etwa 12.000 Personen, und zwar die Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinden Hötting, Völs, Kematen, Mutters, Natters, Götzens, Patsch, Igls, Vill, Lans, Sistrans, Amras, Rinn und Tulfes.

Verbrecher, die in Innsbruck festgenommen wurden, aber der Malefizgerichtsbarkeit zu überantworten waren, wurden in der Mitte der Innbrücke (genauer gesagt „am dritten Joch“ der ursprünglichen Brückenkonstruktion) hochoffiziell dem Landrichter von Sonnenburg für das Gerichtsverfahren übergeben: in Ketten geschlagen, unter strengster Bewachung. Diese symbolische Grenze bestand seit ihrer Gründung zwischen der Siedlung Innsbruck an der Nordseite des Inn und dem Landgericht im Süden (nicht etwa umgekehrt!). Der Landrichter saß dann auf der Burg Vellenberg bei Götzens über sie zu Gericht, denn die Sonnenburg selbst, die sich am Nordende des Wipptals befunden hatte, war bereits im 14. Jahrhundert zerstört worden. Erst in der bayrischen Besatzung Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Landgericht Sonnenburg mit dem Stadtgericht Innsbruck zusammengelegt.

Ausgenommen vom allgemeinen Landrecht waren die Bergknappen, die eine eigene Gerichtsbarkeit besaßen, und für die ja nicht allzu seltenen Kriegszeiten gab es das Kriegsrecht. Weiters galt später, nachdem Innsbruck ab 1669 Universitätsstadt war, auch für die Studierenden eine Ausnahme von der landesfürstlichen Gesetzgebung, für diese war der Dekan der jeweiligen Fakultät zuständig.

Soweit also zur Einteilung der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit in Tirol, wie sie bis ins späte 15. Jahrhundert bestand. Wie sah eine „malefizische“ Gerichtsverhandlung nach den Regeln dieser Zeit aber tatsächlich aus? Als Beispiel soll uns ein Gerichtsverfahren aus dem Innsbruck des Jahres 1437 dienen, das Hans Hörtnagl aus den Gerichtsakten erhoben hat und das ich im Folgenden schildern werde:

Es war am Faschingsdienstag, als drei Burschen aus Innsbruck ein Tanzvergnügen besuchen wollten und dazu nach Hötting spazierten, wo sie auch bald ein Gasthaus vorfanden, aus dessen Fenstern Musik erklang. Sie klopften, und zwei der Burschen wurden auch eingelassen, der dritte, Michel Narr, wurde jedoch von einigen üblen Gesellen, die wohl auf eine Rauferei aus waren, unsanft hinausgeworfen und sogar bis in den neben dem Haus befindlichen Bach gestoßen. Kaum hatte er seinen Hut zusammengeklaubt und war triefnass ans Ufer geklettert, fielen die Raufbolde wiederum über ihn her und verprügelten ihn so arg, dass er schließlich daran starb.

Der Landrichter von Sonnenburg, ein gewisser Ulrich Sauerwein, saß bereits am darauf folgenden Freitag über dieses Vergehen zu Gericht. Diese Verhandlung fand aber nicht etwa, wie heute üblich, in einem Verhandlungssaal in einem Gerichtsgebäude statt, sondern unter freiem Himmel, an der sogenannten „Gerichtsschranne“, die sich natürlich auch außerhalb der Stadt, wohl im Gebiet des heutigen Stadtteils Saggen befunden hat. Man muss sich einen durch vier hölzerne Schranken abgegrenzten Bereich vorstellen, an einer Seite befand sich der steinerne Richterstuhl, auf dessen beiden Seiten die Bänke für die Geschworenen, und die Mitte blieb frei für die Personen, die jeweils am Wort waren. Vor dem Richterstuhl lag die aufgebahrte Leiche des Opfers, Michel Narr. Neben dem Richter waren als Geschworene jeweils ein bis drei Vertreter der Gemeinden des Gerichtsbezirks anwesend, aus Innsbruck sogar der Bürgermeister Jakob Tänzl höchstpersönlich, der Stadtrichter Andrä Haller und vier weitere Bürger – alles in allem ungefähr dreißig Männer!