Walther Rathenau - Leben und Werk - Band 126 in der gelben Reihe bei Jürgen Ruiszkowski E-Book

Harry Kessler

12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: gelbe Buchreihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

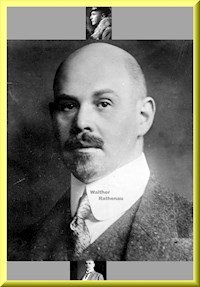

Walther Rathenau, * 29. September 1867, wurde am 24. Juni 1922 als Außenminister der Weimarer Republik von Rechtsradikalen ermordet. Wer Walther Rathenaus Bedeutung ermessen will, wird immer genötigt sein, seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen und diese zu allem, was er gesagt und getan hat, hinzuzuaddieren oder – denn auch diese Möglichkeit darf nicht ausgeschlossen sein – davon abzuziehen. So hat er es selbst gewollt. Wissenschaftliche Beweise für seine Konstruktionen hat er immer verschmäht, ihre Richtigkeit allein auf die Sicherheit seines Auges, seiner Phantasie, seiner Intuition gestützt. Er präsentierte sein Weltbild der Menschheit nicht als großer Intellektueller, der von Beweis zu Beweis, von Statistik zu Statistik, von Erfindung zu Erfindung eilt, sondern als Künstler, der das Ganze mit einem Ruck, eben als Ganzes, als Abbild einer einmaligen inneren Vision hinausstellt. Von innerlich erschauter Form geht bei ihm alles aus, in sie führt alles zurück und wächst dort organisch zusammen, wie ein Kunstwerk in den Sinnen, den Nerven, der Phantasie, der Persönlichkeit seines Schöpfers. Wie ein Künstler gibt Rathenau bewusst subjektive Wahrheit. Aber die Bedeutung und Wirkung solcher Wahrheit kann, wie er meinte, in der Tat tiefer sein als die von sogenannter objektiver Wahrheit; künstlerische Wahrheit ist oft künftige Wahrheit, schöpferische Wahrheit. Wenn sie noch nicht Wirklichkeit ist, kann sie Wirklichkeit werden. Es kommt dabei wesentlich mit an auf die Wucht und Überzeugungskraft der Persönlichkeit, die sich dahinter stellt. Was anekdotenhaft bei einem großen Gelehrten, Techniker, Industriellen neben seinem Werke steht, sein Leben und Charakter, ist bei Rathenau daher der Kern und Maßstab seines Wirkens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 498

Ähnliche

Harry Kessler

Walther Rathenau - Leben und Werk - Band 126 in der gelben Reihe bei Jürgen Ruiszkowski

Band 126 in der gelben Reihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Vorwort des Autors Harry Graf Kessler

Der Autor

Vater und Sohn – Eltern – Großeltern

Der Weg des Geistes

Gesellschaftliches Zwischenspiel

Abkehr vom Geist

Freundschaften

Das Reich der Seele

Der Weg zum Abgrund

Die Zeit ist aus den Fugen

Von kommenden Dingen

Vereinsamung

Revolution 1918

Die neue Außenpolitik: Der Kampf um den Frieden

Es gibt keinen Tod!

Nachwort des Autors

Die gelbe Buchreihe „Zeitzeugen des Alltags“

Weitere Informationen

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.

Mich interessieren die Geschichte der Weimarer Republik und das Leben Walther Rathenaus sehr.

Hamburg, 2020 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz des Herausgebers. Hier entstehen seine Bücher und Webseiten.

* * *

Original: https://www.projekt-gutenberg.org/kessler/rathenau/chap009.html

Vorwort des Autors Harry Graf Kessler

Vorwort des Autors Harry Graf Kessler

Wer Walther Rathenaus Bedeutung ermessen will, wird immer genötigt sein, seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen und diese zu allem, was er gesagt und getan hat, hinzuzuaddieren oder – denn auch diese Möglichkeit darf nicht ausgeschlossen sein – davon abzuziehen. So hat er es selbst gewollt. Wissenschaftliche Beweise für seine Konstruktionen hat er immer verschmäht, ihre Richtigkeit allein auf die Sicherheit seines Auges, seiner Phantasie, seiner Intuition gestützt. Er präsentierte sein Weltbild der Menschheit nicht als großer Intellektueller, der von Beweis zu Beweis, von Statistik zu Statistik, von Erfindung zu Erfindung eilt, sondern als Künstler, der das Ganze mit einem Ruck, eben als Ganzes, als Abbild einer einmaligen inneren Vision hinausstellt. Von innerlich erschauter Form geht bei ihm alles aus, in sie führt alles zurück und wächst dort organisch zusammen, wie ein Kunstwerk in den Sinnen, den Nerven, der Phantasie, der Persönlichkeit seines Schöpfers. Wie ein Künstler gibt Rathenau bewusst subjektive Wahrheit. Aber die Bedeutung und Wirkung solcher Wahrheit kann, wie er meinte, in der Tat tiefer sein als die von sogenannter objektiver Wahrheit; künstlerische Wahrheit ist oft künftige Wahrheit, schöpferische Wahrheit. Wenn sie noch nicht Wirklichkeit ist, kann sie Wirklichkeit werden. Es kommt dabei wesentlich mit an auf die Wucht und Überzeugungskraft der Persönlichkeit, die sich dahinter stellt. Was anekdotenhaft bei einem großen Gelehrten, Techniker, Industriellen neben seinem Werke steht, sein Leben und Charakter, ist bei Rathenau daher der Kern und Maßstab seines Wirkens. Es steht auch bei der Bewertung seiner Gedanken und Ziele notwendig im Vordergrund.

Und ebenso muss deshalb, weil Rathenaus Gedanken und Ziele aus erschauter Form entstanden sind und durch ihre Form ihre Überzeugungskraft für ihn gewannen, jede Darstellung, die Rathenau gerecht werden will, diese Form als wesentlich berücksichtigen und soweit möglich unberührt lassen. Popularisierende Darstellungen seiner Gedanken durch andere hat Rathenau immer höflich, aber bestimmt abgelehnt. Bewusst oder unbewusst leitete ihn dabei das richtige Gefühl, dass seine Gedanken und Gedankengebäude Kunstwerke seien, die man nicht ohne Schaden umgießen könne. Ich werde mich daher bemühen, überall Rathenau selbst zu Worte kommen zu lassen, im Bewusstsein, dass jede Übersetzung in seinem Fall noch mehr als sonst eine Fälschung sein muss.

Schließlich: Rathenau strahlt eine sonderbare Kühle aus; doch ihm gegenüber bleiben nicht Viele kühl: man muss ihn hassen oder lieben – oder auch zu gleicher Zeit beides. Das war sein Verhängnis im Leben, dass die kühle Abgeklärtheit, die er um sich verbreiten wollte, ihm als Liebe oder Hass wieder entgegenschlug. Aber daher erlebt der Betrachter ihn mit einer solchen durch den Affekt gesteigerten Deutlichkeit, dass seine Figur oft zu einer Halluzination wird, die den, der ihr zu nahe kommt, wie ein Golem in Besitz nimmt. Ich habe versucht, von dieser Vision hier nur die Klarheit des Umrisses festzuhalten, den Affekt auszuscheiden. Ob mir das gelungen ist, muss der Leser beurteilen. Aber wenn ich mir überlege, woher diese ungewöhnliche, oft fast beängstigende Wirkung Rathenaus kommt, so glaube ich, schon hier die Erklärung vorausschicken zu dürfen: Rathenau trug in sich Schicksal! Man fühlte ein geheimnisvoll und unerbittlich wie ein körperliches Organ in ihm Wirkendes, dem äußere Umstände bloß Stufen auf der Leiter zu einem innerlich geahnten und gefürchteten Ziele waren. Und Schicksal in diesem Sinne hat unter Millionen Einer!

* * *

Der Autor

Der Autor

Harry Graf Kessler

Harry Clemens Ulrich Graf Kessler wurde am 23. Mai 1868 in Paris geboren und starb am 30. November 1937 in Lyon. Er war deutscher Kunstsammler, Museumsdirektor, Mäzen, Essayist, Literat, Publizist, Politiker, Diplomat und Pazifist.

Harry Kessler war der Sohn des Hamburger Bankiers Adolf Wilhelm Kessler und der Irin Alice Harriet Blosse-Lynch. Kessler wuchs in Frankreich, England und in Deutschland auf. Er war in mehreren Kulturen erzogen worden, unternahm zahlreiche Reisen, war als Diplomat im Ausland tätig. Er selbst betrachtete sich auch zeit seines Lebens als Angehöriger einer europäischen Gesellschaft.

* * *

Vater und Sohn – Eltern – Großeltern

Vater und Sohn – Eltern – Großeltern

Walther Rathenau war in der Chausseestraße geboren, im Berliner Norden, mitten im Arbeiterviertel.

Emil und Mathilde Rathenau

Sein Vater, Emil Rathenau, ebenfalls geborener Berliner, hatte dort nach einer Lehrzeit als Ingenieur in Schlesien, als Beamter in Berlin bei Borsig und als Volontär in England, für 75.000 Taler eine Eisengießerei gekauft, die er mit einem mitbeteiligten Freund selbst betrieb. Die Fabrik war zunächst klein, und die beiden Gesellschafter hatten wenig Kapital. Doch Emil Rathenau stammte von wohlhabenden Eltern. Sein Vater, ebenfalls Geschäftsmann, hatte sich schon in jungen Jahren, bald nach Emil Rathenaus Geburt 1838, vom „Geschäft“ zurückgezogen. „Er war“, wie dieser in einem hinterlassenen selbstbiographischen Fragment sagt, „streng und gewissenhaft und führte eine korrekte Ehe mit der klugen und geistreichen Mutter, die Ehrgeiz besaß und Eleganz in ihrer Erscheinung bis an ihr spätes Lebensende zu bewahren die Schwäche hatte.“ Elegant in diesem Sinne war auch die Haushaltung der beiden Eltern Emil Rathenaus, die den Mittelpunkt einer regen Geselligkeit schon im vormärzlichen Berlin bildeten, zunächst in ihrer Wohnung am Monbijouplatz, einem damals noch vornehmen Wohnviertel, und nachher, bis an ihr Lebensende, in ihrem Hause Viktoriastraße 3, das später auch Emil und Walther Rathenau bewohnt haben. Frau Rathenau, geborene Liebermann, die von einer negerhaften Hässlichkeit war, ging ganz im Gesellschaftlichen auf, lebte bis Mitte der neunziger Jahre und hinterließ ihren Kindern bei ihrem Tode als einziges Vermächtnis einen Tischkasten voll unbezahlter Rechnungen. Emil Rathenau berichtet, dass, „weil das gesellige und gesellschaftliche Leben ihnen die Muße nicht ließ“ die Eltern die Sorge für seine Erziehung und die seiner beiden Brüder der Schule und Privatlehrern anvertrauten. Dass das bei dem „wilden“ Temperament der Knaben zu Unzuträglichkeiten führte, wird belegt durch die Tatsache, dass sie von der Schule relegiert wurden, weil sie den Unterricht durch Schleudern von Knallerbsen störten. Weit abseits von solcher Rohheit war die Atmosphäre ihres Elternhauses. Hier herrschte in einer betriebsamen Geselligkeit der Ton der etwas superklugen, nicht ganz selbstverständlichen Bildung der Berliner guten jüdischen Gesellschaft der Heine-Zeit, die ein mystischer Abgrund von der Sonne der noch einfachen, patriarchalischen, aber völlig unzugänglichen Hofgesellschaft trennte – durch deren Zirkel aber zwischen frostigen Rosshaarmöbeln von Schinkel und Abgüssen nach Schadow wie feurige Kometen Rahel und Varnhagen, Lassalle und Helene von Dönniges, Bettina von Arnim und der junge Liszt zogen. Frostig, aber romantisch war die Note dieses bürgerlichen Altberlin. Walther Rathenau selbst berichtet über seine Vorfahren: „Meine vier Urgroßväter waren angesehen, zwei waren reich, der eine als Bankier eines kleinen Fürsten, der andere als preußischer Industrieller, zwei waren arm. Beide Großväter verloren ihr Vermögen, der eine beim Brande von Hamburg, der andere beim Ausbruch des Siebziger Krieges.“ Der eine von den beiden, Liebermann, der Großvater auch von Max Liebermann, war nicht ohne Selbstbewusstsein. Da er während der Kontinentalsperre den Kattundruck mit Maschinenbetrieb, der bis dahin englisches Monopol gewesen war, in Preußen eingeführt hatte, antwortete er bei der Vorstellung dem König Friedrich Wilhelm III. auf dessen Frage „welcher Liebermann?“ „Der Liebermann, der die Engländer vom Kontinent vertrieben hat.“

Einen selbst für ein kleines Kind fühlbaren Kontrast zu der Welt der Bildung und Geselligkeit im Neuen Westen, wo die elegante Großmutter Hof hielt, bildete Walthers Elternhaus in der Chausseestraße. Für Emil Rathenau war, wie wir eben gesehen haben, Eleganz „eine Schwäche“. „Die Fabrik in der Chausseestraße war“, wie er in seiner Selbstbiographie berichtet, „sehr klein und beschäftigte höchstens 40 bis 50 Mann mit dem Bau von Dampfmaschinen und Einrichtungen für Gas- und Wasserwerke. Daneben führte sie sämtliche Apparate, die die Königlichen Theater brauchten, für diese aus ... Der wichtigste Gegenstand bei meinem Eintritt war die Herstellung des Schiffes für die Meyerbeersche Oper „Die Afrikanerin“, das für das Königliche Opernhaus in Ausführung sich befand ... Aus einem früheren Vergnügungslokal, „Bellavista“ war ein hübsches Wohnhaus mit Vorgarten stehen geblieben, das sich durch schmuckes Äußeres hervortat. Hinter diesem lag die Fabrik in dem früheren Tanzsaal, der sich mit einem Seitenflügel an das Wohnhaus anschloss. Dampfkessel, wie sie unter bewohnten Räumen in jener Zeit zulässig waren, und eine mittelgroße entsprechende Dampfmaschine trieben vermittels Wellentransmissionen die einfachen Werkzeugmaschinen, wie sie Chemnitzer und Berliner Fabriken herstellten.“ In den Räumlichkeiten über diesen ratternden Transmissionen wurde Walther Rathenau am 29. September 1867 geboren, in ihnen verbrachte er seine Kindheit und erste Jugend. Von dieser ersten Umgebung erzählt er in seiner Apologie: „Seit mehr als hundert Jahren lebten meine väterlichen Vorfahren in Berlin, und im Hause meiner Kindheit waren die Überlieferungen der märzlichen Preußenzeit lebendig, so wie sie mein Vater in seinen knappen Aufzeichnungen schildert. Das Haus lag aber nicht im damals stillen Westen, den man Geheimratsviertel nannte, sondern in der Arbeitergegend des Nordens, in der Chausseestraße. Und hinter dem Hause, längs des Kirchhofs, lagen zwischen alten Bäumen die Werkstatt, die kleine Montagehalle, die Gießerei und die dröhnende Kesselschmiede. Das war die Maschinenfabrik meines Vaters und seines Freundes, und die Arbeiter und Meister vom berühmten Schlage der alten Berliner Maschinenbauer waren freundlich zu dem kleinen Jungen, der sich unter ihnen herumtrieb, und erklärten ihm manches Werkzeug und Werkstück.“

Die beiden Schauplätze von Walther Rathenaus Kindheit treten in den eben angeführten Erinnerungen deutlich hervor. Bei den Großeltern am Tiergarten der letzte Abglanz des alten, klassischen und romantischen, ganz auf „Welt“ und Bildung eingestellten Deutschlands der Goethe-Zeit; beim Vater in der Chausseestraße die kleinen Anfänge des neuen, vom Siegesrausch von Düppel, Königgrätz und Sedan emporgetragenen, auf Technik und Macht eingestellten, Bildung und Kunst als Nebensachen – und nicht einmal reizvolle Nebensachen – betrachtenden Deutschlands der Bismarck- und Krupp-Zeit. Charakteristisch ist die Äußerung von Emil Rathenau in Bezug auf die Apparate, die er für die Königlichen Theater herstellte: „Mein Interesse für diese Arbeiten war gering. Weder die Bühne noch die Balletteusen, für deren Gruppendarstellungen schmiedeeiserne Konstruktionen dienten, übten eine Anziehungskraft auf mich aus, und Sorgen um die Förderung des Unternehmens, in dem zumeist fremde Mittel angelegt waren, nahmen mich in Anspruch.“

In der Tat, Emil Rathenau, einer von den Bahnbrechern und Organisatoren des neuen großindustriellen Deutschlands, gehörte nach Geist und Charakter zu einer anderen Welt als der seiner Eltern im Professorenviertel am Tiergarten. Und da er nicht nur ein großer Techniker und Wirtschaftsmann gewesen ist, sondern auch entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeit seines Sohnes geübt hat, muss hier kurz bei ihm verweilt werden.

Sein Bild tritt aus der Monographie, die ihm sein langjähriger Vertrauter, Professor Riedler, gewidmet hat, und aus zahlreichen Äußerungen seines Sohnes lebendig hervor. Es sind die Züge eines genialen, doch im Verkehr sprunghaften und schwierigen, rücksichtslos einseitigen Menschen. „Er war gegen sich und andere hart“, schreibt sein Sohn, „und dennoch gut, rein und kindlich ... Aber seine ganze Natur ging auf sichtbares Schaffen, etwas Napoleonisches war in ihm: Kraft, aber ohne Verschlagenheit, ohne Routine, ohne Geschicklichkeit. So etwa, wie es bei den Erzvätern, bei Abraham gewesen sein mag. Er dachte in Dingen, nicht in Begriffen und Worten: Er nahm alle überlieferten Verhältnisse als gegeben, außer wo sie seine Arbeit betrafen. Da war er kühn, phantasievoll und voll seltener Intuition ...“ (Brief 584.)

Was den Verkehr mit ihm oft schwierig machte, war der Wechsel, der jäh und unberechenbar eintrat, zwischen übersprudelndem grenzenlosen Vertrauen und wortkarger, missmutiger Verschlossenheit. „Unbegrenzter Optimismus“, sagt Riedler, „erfüllte Rathenau beim Planen, Pessimismus und schärfster Zweifel bei der Ausführung.“ In der optimistischen Stimmung öffnete er jedem sein Herz, riss die ganze Welt in sein Vertrauen, „erzählte alles, was er auf dem Herzen hatte ... plauderte über seine Pläne, selbst mit Wettbewerbern ganz rückhaltlos ... Es wird die Geschichte erzählt, dass eine große Unternehmung an St. Moritz Bad zugrunde gegangen sei. Ihr Direktor fand sich alljährlich in St. Moritz ein, wenn Rathenau auch dort war, erfuhr von ihm die neuesten Ideen und führte sie dann nach eigenem Ermessen durch, ohne die nötige Kritik, mit fortdauerndem Optimismus und schlechtestem Erfolge.“ (Riedler.) In dieser optimistischen Phase war er ein Visionär, ein Prophet. „Was er erzählte und was er schilderte,“ sagt Walther Rathenau in seiner Gedächtnisrede, „das war die Zukunft, und in dieser Zukunft sah er so klar wie wir sehen in unserer Zeit ... So sah er viele Dinge, die heute unerfüllt sind und die einst der Erfüllung entgegengehen“; ja, er sah sie so wie Faust im unfruchtbaren Meer Räume für viele Millionen, „nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen.“ Dann aber wurde dieser Faust plötzlich zum Mephisto. „Sein letzter Wahrheitswille“, sagt sein Sohn an derselben Stelle, „drang tiefer in den Kern des Lebens und der Dinge ... Und so wandte er sich gegen sich selbst, so zerriss er in den Augenblicken des Zweifels, des Ungenügens und der Bedrängnis sein eigenes Werk.“ Riedler beschreibt das im Einzelnen: „Das Gegensätzliche, der stärkste Pessimismus war bei Rathenau am Werk, wenn die verantwortliche Gestaltung nahte. Dann begann er eines Tages unerwartet, als ob er sich vorher für die Idee überhaupt nie begeistert hätte, die strengste Kritik daran zu üben und stand fortan allen damit zusammenhängenden Fragen streng prüfend gegenüber. Unvermittelt folgte der größten Begeisterung das größte Misstrauen. Besprach er vorher die Idee mit jedem, so verarbeitete er nunmehr alles allein, war nicht mehr mitteilsam, lebte der Selbstkritik, der Aufspürung und Widerlegung von Bedenken und war schwer zugänglich ... Inmitten der von Pessimismus gespaltenen Arbeit war er oft niedergeschlagen, nie freudig erregt wie beim ersten Planen, nicht großzügig schwärmend, ganz nüchtern ...“

Dieser Pessimismus hatte dann für Familie und Mitarbeiter noch überaus peinliche praktische Auswirkungen. „Die Anspruchslosigkeit Rathenaus war ungewöhnlich“, sagt Riedler, „seine persönlichen Lebensansprüche waren sehr bescheiden, danach beurteilte er auch andere. Wenn nun die pessimistische Stimmung eintrat, dann zeigte sie sich auch in Geldsachen; er verlangte dann in allen Dingen die größte Sparsamkeit. Sein Freund, der Bankier Carl Fürstenberg, hat einmal gesagt: „Rathenau begreift und billigt alles bis zum Betrage von dreihundert Mark, dann kommt eine große Lücke, innerhalb deren er finanzblind ist. Erst bei drei Millionen fängt das Verständnis wieder an.“ Diese „treffende Kennzeichnung“, bemerkt hierzu Riedler, „ist aber dahin zu ergänzen, dass die kleinen Ausgaben vereinzelt bleiben mussten, sich nicht summieren oder multiplizieren durften, sonst war er auch bis zum Bereich von dreihundert Mark unerbittlich ... Die Geldausgaben für den bloßen Verbrauch vertrug er nicht ...“ Man versteht daher, was Walther Rathenau andeutet, wenn er in seiner „Apologie“ sagt: „In Not bin ich nicht aufgewachsen, aber in Sorgen“, und fühlt den tieferen, etwas schmerzlichen Sinn in dem drolligen Gratulationsschreiben des Dreizehnjährigen an die Mutter, in dem er unter einen Geldsack in zierlicher Kinderhandschrift die Unterschrift gesetzt hat:

„Stirb, Ungeheuer!Du aller Sorgen,Du alles KummersDrückende Last.“

Der in jähem Wechsel stürmisch vertrauensselige und dann unvermittelt missmutige und verschlossene Vater scheint das Kind hauptsächlich abgestoßen zu haben. Denn ganz im Gegensatz zu seinem Vater war Walther Rathenau schon als Kind von einer nie versagenden Gleichmäßigkeit des Temperaments, von einer unerschütterlich heiteren Verschlossenheit und Kühle. Nichts lag ihm bereits damals weniger als Gefühlsausbrüche oder Aufregung. Wie Etta Federn-Kohlhaas in ihrem hübschen Buch über ihn berichtet, hat ihr die Mutter erzählt, dass er den kleinen Strafen, die sie wegen gelegentlicher Unarten über ihn verhängte, eine lächelnde Gelassenheit entgegensetzte, die die Strafe in sich aufhob. „Die Mutter stellte ihn in die Ecke, und dort blieb er heiter lächelnd und gänzlich unbekümmert ohne Trotz stehen, bis sie ihn aus einem zwingenden Grunde, wie die Heimkehr des Vaters oder das abendliche Schlafengehen, hervorholen musste. Dann kam er heiter und liebenswürdig, ohne Trotz, aber auch ohne jede Bekümmerung, und sie sah ein, wie zwecklos das Strafen gewesen war, „Mit dieser heiteren Verschlossenheit verband sich ein schon damals sehr ausgeprägtes Gefühl für die eigene Würde und Verantwortung, ein starkes kindliches Selbstgefühl. Eine französische Gouvernante erzählt, wie ebenfalls Etta Federn-Kohlhaas berichtet, „wie liebenswürdig, gütig und in einer kindlichen Art verantwortungsbewusst der kleine Knabe versprach, für sie zu arbeiten und zu sorgen, damit sie schöne Kleider und gutes Essen habe und nichts zu tun brauche.“ Das Selbstgefühl des Kindes muss der Vater mit seiner flackernden Zärtlichkeit, seiner jäh einsetzenden Gleichgültigkeit oft schmerzlich verletzt haben.

Vater und Sohn waren von Charakter sehr verschieden; die Grundzüge seines Wesens, die guten Nerven, die kühle Herzensgüte, die hinter einer gleichmäßigen und heiteren Unnahbarkeit verborgen lag, sowie das starke Selbstgefühl hatte der Sohn offenbar von der Mutter. Diese, die aus Frankfurt am Main stammte, aus einer begüterten jüdischen Bankier-Familie Nachmann, war eine Frau von fast bäurisch gesunden Nerven, von unerschütterlicher Ruhe und Würde, eine Puritanerin, deren wie aus Granit gemeißeltes Profil niemand vergessen wird, der sie bei der Beisetzungsfeier ihres ermordeten Sohnes im Reichstag gesehen hat. Als junge Frau war sie sehr schön, ausgesprochen südländisch, mit dunklen Augen und Locken, die vielleicht von spanischen Vorfahren stammten. Sie kam aus einem reichen Frankfurter Hause mit zahlreicher Dienerschaft, Equipagen, allem Luxus in die knappen Verhältnisse der Chausseestraße und brauchte lange Zeit, um sich einzuleben. Sie tröstete sich mit ihrem Söhnchen, mit Musik, war schöngeistig, sentimental, romantisch, aber im Verkehr mit Männern herb, mit ihrem eigenen Manne und mit ihren Kindern leidenschaftlich eifersüchtig. Eine Frau von großem Format und zielsicherer Klugheit, die es verstand, den Sohn an sich zu fesseln, während zwischen ihm und dem Vater fortwährend kleine Reibungen und Verstimmungen vorkamen.

Dieser harte, visionäre, oft in Gelddingen kleinliche Hausvater war noch dazu auf der Höhe seiner Schaffenskraft zehn Jahre ohne regelmäßige Beschäftigung, meistens verstimmt, grüblerisch, friedlos, innerlich zerwühlt vom Drang nach neuer Betätigung, ohne Aussicht auf Verwirklichung seines Wunsches. Anfang der siebziger Jahre hatte er seine Maschinenbauanstalt in der Chausseestraße verkauft und sich bald nach der Krisis von 1873 auch von ihrer Leitung zurückgezogen. „Zu jung für den Beruf eines Rentners“, warf er sich auf das Studium der Technik in allen ihren Zweigen. Zu Studienzwecken besuchte er die rasch aufeinanderfolgenden großen Ausstellungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Anfänge der Weltwirtschaft begleiteten: Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878, wo er das erste Bogenlicht kennenlernte, 1881 wieder Paris, wo in der Elektrizitätsausstellung zum ersten Male von Edison das Glühlicht gezeigt wurde. Die Elektrotechnik hatte den Maschineningenieur Rathenau bis dahin wenig angezogen. Aber das neue Glühlicht wirkte auf ihn wie eine Offenbarung: „Rathenau erkannte“, sagt Riedler, „dass dem Glühlicht die Zukunft gehöre, dass es nicht nur die Lampe des Luxus sei, sondern auch der Kleinbeleuchtung, selbst für Dachkammern und Stallungen, während das Bogenlicht keins von beiden sein kann.“ In einem Anfall des ihm eigentümlichen visionären Optimismus erwarb er noch auf der Ausstellung die europäischen Patente von Edison. Und da er selbst nicht genügend Mittel hatte, lieh er sie sich von einigen befreundeten deutschen Firmen und gründete mit dem geliehenen Gelde gleich nach seiner Rückkehr in Berlin eine Versuchsgesellschaft. Schon 1882 konnte er auf der Elektrotechnischen Ausstellung in München eine Glühlichtanlage zeigen, die Aufsehen erregte. Der Intendant von Perfall übertrug ihm noch während der Ausstellung die Beleuchtung des Königlichen Residenztheaters; allerdings, wie Riedler erzählt, auf der gemütlichen Grundlage: „Machen Sie die Sache auf Ihre Gefahr; wenn sie gut geht, behalte ich sie, sonst ist es Ihr Pech.“ Schließlich wurde im April 1883 in Berlin mit fünf Millionen Mark Kapital unter Emil Rathenaus Leitung die „Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität“ gegründet, die Stammgesellschaft der späteren A. E. G.

Emil Rathenau, 6. von links, am 12. September 1891 beim Besuch des ersten

Drehstromkraftwerks in Lauffen am Neckar

Walther war, als der Vater die Edison-Patente erwarb und seine neue Laufbahn begann, vierzehn Jahre alt. Die Wirkung auf das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war tief und wurde für die Zukunft des Sohnes und seine spätere Weltanschauung entscheidend. Die zunächst für das Kind fühlbare Folge war, dass der Vater von dem neuen Beruf aufgezehrt, der Familie entzogen wurde. „Mehr als ein Jahrzehnt hindurch reichte die Arbeitszeit Rathenaus und seiner Mitarbeiter“, sagt Riedler, „von früh morgens bis spät in die Nacht mit einer halbstündigen Unterbrechung für das Mittagbrot. Bei Tisch wurden die geschäftlichen Angelegenheiten weiter besprochen, abends Betriebe besichtigt; über Nacht wurde Arbeit mit nach Haus genommen und auch Sonntags gearbeitet, denn am Sonntag ist man ungestört ... Rathenau hat sich jahrzehntelang kaum einen freien Nachmittag gegönnt; seine Erholung lag eigentlich nur im Wechsel der Arbeit, Erholung und Zeitvertreib im gewöhnlichen Sinne waren ihm fremd, und nur dem Zwange gehorchend unterbrach er die Arbeit. Er konnte wie Napoleon von sich sagen: „Ich bin geboren und gebaut für die Arbeit, ich kenne keine Grenze für die Arbeit.“ Der Erfolg war allerdings für die ganze deutsche Wirtschaft umwälzend. Bald wurde Emil Rathenau als Leiter des neuen Unternehmens einer der führenden Wirtschaftsorganisatoren, ein Schöpfer neuer Wirtschaftsformen, ein Bahnbrecher des Hochkapitalismus. Die Gabe, die ihn dazu befähigte, hat Riedler völlig einleuchtend definiert: Nur das Einfache konnte Rathenau begreifen, darum wandte er sich nur Dingen und Verhältnissen zu, die klar und einfach waren oder die er einfach gestalten konnte. Er konnte aus verwickelten Beziehungen das Wesentliche, überzeugend Einfache, herausholen, wo andere es nicht sehen konnten ... Er ist nie Angelegenheiten nahegetreten, die er nicht einfach gestalten konnte ... Das ist eine große, fruchtbringende Gabe. Denn das Einfache liegt nie in der Sache selbst, die hat immer zahlreiche Gestaltungen und Beziehungen voll innerer Widersprüche; das Wesentliche ist der Geist, der den Kern der Sache herausschält.“

Emil Rathenau

Emil Rathenau hat die Massenproduktion in einem der wichtigsten modernen Industriezweige, der Elektrizitätswirtschaft, möglich gemacht, indem er Herstellung und Vertrieb von Grund auf rationell organisierte, er hat der Zusammenarbeit zwischen Banken und Industrie neue Wege gewiesen, indem er als Erster die gemeinsame Beteiligung vieler Großbanken an dem Unternehmen der A. E. G., das er begründet und aufgebaut hatte, durchsetzte und dadurch das Musterbeispiel gab, wie große Kapitalmassen auch für andere rasch wachsende Industriezweige mobil gemacht werden könnten; und er hat schließlich durch die planmäßige Verschmelzung mit anderen Elektrizitätsunternehmungen, durch die Hereinnahme fremder, aber verwandter Industriezweige, durch die Vereinigung vieler Unternehmungen zu einem Wirtschaftsganzen in seiner Hand, und durch Interessengemeinschaften mit großen ausländischen Gesellschaften wie der „General Electric Company“ in Amerika, dem Horizontaltrust die Bahn gebrochen. Die billige und dauerhafte Glühbirne als Massenartikel, das städtische Kraftwerk als neues Herz der Stadt, die Ausbreitung des elektrischen Stromes als Kraft und Licht über das platte Land, die wirtschaftliche Ausnutzung der Wasserkräfte zur Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, die Einführung des elektrischen, an Stelle des Dampfbetriebes, in die Industrie und den Verkehr, diese heute selbstverständlich scheinenden Grundlagen der neuen Großwirtschaft, sind ihm mehr als irgendeinem anderen zu danken: das heißt der einzigartigen Vereinigung höchster technischer und kaufmännischer Begabung in seiner Person. Walther Rathenau hat das umwälzend Neue seiner Tätigkeit dahin zusammengefasst: „Bei der Schaffung der angewandten Elektrotechnik handelte es sich um die Entstehung eines neuen Wirtschaftsgebietes und um eine Umgestaltung eines großen Teils aller modernen Lebensverhältnisse, die nicht vom Konsumenten ausging, sondern vom Produzenten organisiert und gewissermaßen aufgezwungen werden musste.

Die Länder, die die Entwicklung denKonsumenten überließen, konnten ein solches Wirtschaftsgebilde nur unvollkommen und aus zweiter Hand erhalten. Die Elektrizität in ihrer heutigen Zentralisation dagegen entstand eigentlich in Deutschland, einem weder kapitalistisch noch geographisch hierzu besonders prädisponierten Lande, während in Amerika die elektrische Industrie zwar infolge des enormen Konsums einen lebhaften Aufschwung nahm, aber doch immerhin bis in die jüngere Zeit die Form der älteren Industrien, wenn auch in größten Dimensionen, beibehalten hat.“ (Brief 29.)

Unter den Männern vergleichbaren Formats, die bei der Entstehung der modernen Großwirtschaft führend hervortraten, erscheint Werner Siemens größer als Gelehrter, Edison bahnbrechender und unermüdlicher als Erfinder, Ford konsequenter als Organisator von Maschinen und Arbeitskräften; aber Emil Rathenau bleibt, mindestens für die deutsche und europäische neue Wirtschaft, die am meisten typische Persönlichkeit, weil die beiden Grundtendenzen, die sie von jeder früheren Wirtschaft unterscheiden, die sofortige Nutzbarmachung jeder technischen Neuerung für den Massenverbrauch und die sofortige Heranziehung jeder neuen Kapitalquelle für die Vergrößerung der Produktion in ihm am einheitlichsten und zielbewusstesten hervortreten.

Denn die Rücksichtslosigkeit, mit der beide Tendenzen bei Rathenau auf ein Ziel eingestellt wurden, die unerbittliche Logik, die jeden Schritt auf dieses Ziel hin prüfte, sind die Grundlagen seiner Unternehmertaktik und der Hauptgrund, warum er in seiner langen Tätigkeit nie einen wesentlichen Rückschlag erlitten hat. Er galt lange Zeit selbst bei einigen seiner Mitarbeiter für einen vom Glück begünstigten Spekulanten. Sogar ein Vorsitzender seines eigenen Aufsichtsrates hat einmal erstaunt gefragt: „Versteht er denn auch etwas von der Technik?“ Tatsächlich waren seine Erfolge die Frucht der fast fanatischen Einseitigkeit, mit der er ungewöhnliche technische und kaufmännische Kenntnisse für einen einzigen Zweck einsetzte. Gelderwerb war ihm persönlich gleichgültig; er besaß für seine Person keinen Erwerbssinn. Aber sein strenger Grundsatz, den er auch allen Mitarbeitern einschärfte, war, so berichtet Riedler: „Wir müssen für die Aktionäre Geld verdienen; eine andere Aufgabe haben wir nicht, dafür sind wir angestellt; wir haben nur dann unsre Schuldigkeit getan, wenn das Unternehmen großen Gewinn bringt.“ Das schuf ihm seine Stellung bei den Banken und die Möglichkeit, über fast unbegrenzte Mittel zu verfügen: Die großen Gewinne öffneten ihm die Kassenschränke. So sicherte er sich die eine unentbehrliche Triebkraft für die Erweiterung seiner Fabriken zu Weltunternehmungen: den Zufluss fast unbegrenzten Kapitals. Und ebenso rücksichtslos spannte er die andere Triebkraft der modernen Großwirtschaft, die fortdauernde technische Vervollkommnung für den gleichen Zweck ein, indem er sie, wie später Ford, unerbittlich auf Massenproduktion und Verbilligung hinlenkte. So wurde er in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ein vollkommenes, ja ins Riesenhafte aufgeschossenes Exemplar des „Zweckmenschen“, wie Walther Rathenau diesen Typus später bezeichnet hat, den Typus, der sich ganz irgendwelchen außerhalb seiner Person liegenden Zwecken unterordnet. „Was nicht einheitlich organisch in sein Denken und Schaffen passte, ließ er unberührt, mochte es noch so bedeutend scheinen oder sein“, sagt Riedler, „um Gebiete, auf denen er nicht Meister sein konnte oder wollte, bekümmerte er sich nicht. Jede Zersplitterung der Kräfte vermied er. Sein persönlicher Interessenkreis war, der Selbstbeschränkung entsprechend und mit dem üblichen Maßstabe moderner Vielgeschäftigkeit gemessen, sehr eng. Eigentlich hat ihn nur sein Beruf interessiert. Dennoch war sein Gesichtskreis ein sehr weiter. Rathenau hatte eine vorzügliche Allgemeinbildung; aber alles, woran er nicht inneren Anteil nahm, war bald vergessen. Aus seiner Schulzeit hat er nicht viel mehr behalten als geographische und naturwissenschaftliche Kenntnisse ... Dauernd interessierte ihn nur die Welt der Tatsachen, das vielgestaltige technische und wirtschaftliche Leben. Kunst im üblichen Sinne hat ihn wenig angezogen. Alles Belletristische blieb ihm fremd, das Theater war ihm nur Zeitvertreib, bei dem man nicht aufzupassen braucht; er hörte nur halb hin und sah Stücke mehrere Male, ohne es zu merken.“ Das gleiche berichtet Stendhal von Napoleon: Während der Oper addierte er die Zahlen seiner Bataillone, Pferdebeine, Kanonen, Trains; die Musik von Cimarosa diente nur, um seinen Geist für strategische Kombinationen zu befruchten.

Der Eindruck, den Walther Rathenau von seinem Vater in diesen Jahren empfangen hatte, hat sich ihm, bewusst oder unbewusst, viel später, als längst zwischen beiden die innigste Freundschaft und Zusammenarbeit erwachsen war, verdichtet zu zahlreichen Zügen, die er seinem „Zweckmenschen“ verleiht. So in der „Mechanik des Geistes“: „Da der Zweck ihn (den Zweckmenschen) ganz hinnimmt, so bleibt er bei aller Erfüllung arm und glücklos ... Zweckhaftes Schaffen ist Frondienst.“ Und in „Von kommenden Dingen“: „Die Dinge selbst, vernachlässigt und verachtet, bieten (dem Zweckmenschen) keine Freude mehr, denn sie sind Mittel geworden. Mittel ist alles, Ding, Mensch, Natur, Gott; hinter ihnen steht gespenstisch und irrend das Ding an sich des Strebens: der Zweck. Der nie erreichte, nie erreichbare, nie erkannte: ein trüber Vorstellungskomplex von Sicherheit, Leben, Besitz, Ehre und Macht, von dem je so viel erlischt, als erreicht ist, ein Nebelbild, das beim Tode so ferne steht wie beim ersten Anstieg. Ihm drohend gegenüber erhält sich, realer und tausendfach überschätzt, das furchtbare Bild der Not. Von diesen Phantasmen gezogen und getrieben, irrt der Mensch vom Irrealen weg zum Irrealen hin: Das nennt er leben, wirken und schaffen, das vererbt er als Fluch und Segen denen, die er liebt.“ (S. 39.)

Das muss dem jungen Walther Rathenau beim Anblick seines Vaters sehr bald eingeprägt worden sein durch tägliche Erlebnisse und Enttäuschungen. Sein Vater war nicht Herr, sondern Knecht der von ihm selbst aufgerichteten riesigen Maschine: umso unfreier, je größer diese Maschine wurde. Und hierdurch bekam das Verhältnis zwischen Vater und Sohn einen neuen Stoß. Denn ein tiefer Grundzug Walther Rathenaus, vielleicht der ausgeprägteste in ihm, war eine unbändige Abneigung gegen jede Art von Abhängigkeit. Jede Beschränkung seiner Unabhängigkeit empfand er als Schmerz, gegen den er sich mit allen Mitteln zur Wehr setzte. Wer anders fühlte, war ihm unverständlich und immer ein wenig verächtlich; und sein Vater fügte sich in eine beispiellose Unfreiheit freiwillig. Wie eifersüchtig der Primaner Walther Rathenau sich jeder Bevormundung oder Aufsicht entzog, bezeugt eine Geschichte, die Etta Federn-Kohlhaas von der Mutter erfahren hat. Diese erzählte, wie sie im Wilhelm-Gymnasium einer der öffentlichen Prüfungen beiwohnen wollte und sich ganz vorn hinsetzte. „Als ihr Sohn mit seiner Klasse kam, schien er sie nicht zu bemerken, beantwortete aber keine Frage und blieb völlig stumm. Der exponierte Sitz war der Mutter sehr peinlich, und sie ging erzürnt und beschämt nach Hause, wo sie den Sohn mit Vorwürfen empfangen wollte. Aber der kam sehr unbekümmert und vergnügt an und fragte sie gleich, ob sie bald wieder zu einer Prüfung kommen werde?“

Und einige Jahre später schreibt er als junger Beamter an seine Mutter aus Neuhausen: „Mich bringt es zur Verzweiflung, dass ich abhängig bin, und dass ich niemals einen Ausweg, niemals ein Ende sehe. Jeden Tag kontrolliert werden, Arbeiten bekommen, sich ausfragen lassen müssen, sich zu Bitten erniedrigen müssen, wo man glaubt, Recht zu haben, bisweilen zu Entschuldigungen; mit inferioren Menschen kollegial stehen ... das macht nach Jahr und Tag verrückt, wenn man seine Freiheit höher stellt als den Rest.“ Mit diesen Gefühlen und Anschauungen betrachtete er die Unfreiheit seines Vaters. Die persönlichen Eigenschaften Emil Rathenaus, seine sprunghaften Launen, seine Schwierigkeit in Gelddingen, hatten zwischen Vater und Sohn Reibungen ergeben; die unpersönlichen Begleiterscheinungen seiner Stellung als großer Wirtschaftsführer erzeugten einen prinzipiellen Gegensatz, der leicht zu einer völligen Entzweiung, vielleicht zu einer Katastrophe, hätte führen können (der Sohn beging einen Selbstmordversuch) und dessen Überwindung nach vielen Jahren ein grundlegendes Ereignis in der inneren Entwicklung Walther Rathenaus wurde.

Zunächst schloss sich der Sohn ganz an die Mutter an. In ihr lernte er die Welt der Goetheschen und romantischen Ideale und einer ruhigen Würde von der anziehendsten Seite kennen; während sein Vater die andere neue Welt der atemlosen Jagd nach Gewinn, des rastlosen Suchens nach technischer Neuerung in einer ihm würdelos erscheinenden Form verkörperte. Allerdings aber doch so unabweisbar, so eindrucksvoll genialisch, dass sie sich tief in die Seele des Kindes einbohrte. Dieser Gegensatz zwischen den gleich mächtigen Eindrücken, die er von Vater und Mutter empfing, hat gewiss beigetragen zu der Doppelbestimmung Walther Rathenaus, zu jenem nie in ihm ausgeglichenen Konflikt zwischen dem Hang zu weltfremder seelischer Verinnerlichung und der geheimnisvoll unwiderstehlichen Nötigung zu eng auf einen Zweck eingestelltem kaufmännischem und technischem Schaffen, zu jener Doppelheit, die ihn schließlich tragisch innerlich zerriss und äußerlich zu einem Gegenstand des Anstoßes und des Hasses für Millionen machte: bis ein gewaltsamer Tod ihm selbst und vielen seiner Freunde wie ein zwangsläufig unentrinnbares Schicksal erschien. Es war der gleiche Konflikt zwischen dem Zwang zu rastlosem technischen Fortschreiten, das die ganze Kraft des Menschen beansprucht, und dem unabweisbaren Drang nach Entfaltung aller Seelenkräfte, ohne Rücksicht auf ihre Nutzbarkeit, der Hass und Verachtung von Millionen gegen unsere Zivilisation unterhält, und auch ihr, wie dem ähnlich zerrissenen und verhassten Walther Rathenau, ein gewaltsames Ende wie ein fast unabwendbares Schicksal in Aussicht stellt. Gerade deshalb, weil dieser Konflikt, der der Konflikt der Epoche ist, Rathenaus Schicksal gestaltet hat, wirkt seine Figur nicht einmal so sehr durch seinen Tod wie durch sein innerlich zerrissenes und in den letzten Jahren dauernd bedrohtes Leben wie ein tragisches Sinnbild unserer Zeit.

* * *

Der Weg des Geistes

Der Weg des Geistes

Walther Rathenaus Eigenart, die Bewegung seines Innenlebens um zwei nicht aufeinander abgestimmte Achsen, dem Willen zu zweckhaftem Schaffen und dem zu weltferner innerer Vertiefung, von denen bald die eine, bald die andere als die Hauptachse erscheint, bildet sich unter den gegensätzlichen Einflüssen des Elternhauses früh aus. In den doppelten Wirbel wird dann allmählich eine ungeheure Menge von Kenntnissen, Erlebnissen und Erfahrungen hereingezogen, in stetem Fluss gehalten durch die zwei feindlichen Antriebe, zwischen ihnen hin und her geschleudert, wie farbige Glasstückchen in einem Kaleidoskop immer neu zusammengewürfelt, bis schließlich eine unübersehbare, nach undurchschaubaren Gesetzen sich selber instrumentierende Vielstimmigkeit, ein einzigartiges Ballett von Vorstellungen die glänzende Hülle wird, hinter die sich das Schwanken seiner Natur zwischen den in ihr wirkenden zwei entgegengesetzten Grundtrieben zurückzieht. Das ist von innen betrachtet die Geschichte von Rathenaus Jugend.

Von außen gesehen, verliefen seine Jugendjahre sehr gewöhnlich. Auf den verschiedenen Gymnasien, die er besuchte, war er nirgends ein Musterschüler. Nur im Deutschen glänzte er. Der Drill der deutschen Erziehung verletzte seinen Unabhängigkeitsdrang. Unbefriedigende Zensuren verschärften die Spannung zwischen Sohn und Vater. Doch macht er schon mit siebzehn Jahren das Abiturientenexamen. Dann studiert er in Berlin und Straßburg: bei Helmholtz mathematische Physik, bei Hofmann Chemie, bei Dilthey Philosophie. Mit zweiundzwanzig Jahren, 1889, promoviert er mit einer Dissertation über „Die Lichtabsorption der Metalle“. Er wendet sich dem neu entstehenden Industriezweig der Elektrochemie zu, mit der bezeichnenden Begründung, dass dieses der einzige Zweig der Elektrotechnik sei, auf den die Unternehmungen seines Vaters noch nicht die Hand gelegt hätten. Um sich darauf vorzubereiten, studiert er ein Jahr in München Maschinenbau und Chemie und wird dann technischer Beamter der „Aluminium-Industrie A. G.“ in Neuhausen in der Schweiz, wo er ein Verfahren ausarbeitet, um durch Elektrolyse Chlor und Alkalien zu gewinnen. 1893 übernimmt er die Leitung der „Elektrochemischen Werke G. m. b. H.“ in Bitterfeld und bleibt dort sieben Jahre an der Spitze dieses fortwährend mit Schwierigkeiten kämpfenden, wenig ertragreichen Unternehmens, bis es sich geschäftlich durchgesetzt hat. Mit seinem Fortgang aus Bitterfeld sind seine Lehrjahre zu Ende.

Wenn man im Einzelnen die innere Entwicklung Rathenaus während dieser Jugendjahre betrachtet, so sieht man die Tragödie seines Schicksals zwangsläufig herannahen. Wie die Figuren eines Dramas treten nacheinander und nebeneinander die Charaktereigenschaften auf, die den tragischen Knoten schürzen und Rathenau zu einem symbolischen Opfer seiner Zeit machen.

Im Elternhaus schloss er sich, wie bereits gesagt wurde, eng an die Mutter an. Aber auch ihr öffnete er sich nicht ganz. Die Erinnerungen, die Etta Federn-Kohlhaas verzeichnet hat, lassen erkennen, wie er eine gläserne Wand zwischen sich und ihr aufrichtete, eine lächelnde Abwehr der letzten Innigkeit, die für das Kind im Verhältnis zur Mutter immer zugleich eine halbe Unterwerfung ist: sein ursprünglichster Trieb, sein Selbstgefühl, sein Widerwille gegen jede Abhängigkeit hielten ihn zurück. Die Mutter, die eifersüchtig war, empfand das wie eine Kränkung und machte ihm Vorhaltungen. Offenbar auf solche Vorwürfe antwortete er: „Du musst nicht glauben, dass ich gegen Gefühle und Neigungen kämpfe. Aber das Leben unter leidenschaftlichen Menschen – die wir alle von Natur sind – hat mich vor dem Übermaß gewarnt. Das ist ein gutes und schönes Füreinander-Leben, das keinen Enthusiasmus und keine Selbstvernichtung erstrebt, sondern sich in unerschütterlicher und wandelloser Gleichmäßigkeit der Zuneigung und in ruhiger, aber rastloser Tätigkeit erhält und stärkt. Aber den Ausdruck, die äußere Bezeugung, die liebe ich nicht ... Es mag sein, dass ich in meiner Art extrem bin und auf dich, die du es nicht bist, mehr Rücksicht nehmen könnte. Aber da kann ich dir nicht helfen. Es geht mir zu sehr gegen den Strich, und auch dieser Brief wird mir schwer, zumal der Ausdruck für diese Sujets den Gedanken nie recht adäquat ist ...“ Ihn peinigte geradezu die Furcht, dass einer ihn aushorchen, über ihn Macht gewinnen, über ihn als Stärkerer Herr werden könnte. Er reagierte auf jeden leisesten Versuch, ihn gegen seinen Willen auch nur zu beeinflussen, mit fast krankhafter Empfindlichkeit. In seinen „Aphorismen“ findet sich, vielleicht aus der Bitterfelder Zeit, das Wort: „Hüte dich, Mensch, dass sie dich nicht lieben wie ein schönes Tier, nicht aus Liebe, sondern aus Habsucht.“ Samuel Saenger, der ihn gut gekannt hat, sagt: „Bei aller scheinbaren Vertraulichkeit, ja mitten in den Heimlichkeiten eines intimen Gesprächs, war Walther Rathenau immer wie von einem Schleier umhüllt ... er war der Gralshüter seines Innern.“ (Neue Rundschau September 1926, S. 324). Und er selbst schreibt einmal: „Vor Jahren war ich geneigt, mein Herz zu verschenken. Ein Wort der Güte schloss mich auf. Obwohl Jude, bin ich nicht misstrauisch, sondern glaube gern. Als ich merkte, dass man mich als Mittel zum Zweck wollte, war ich zerschlagen, entehrt, entwürdigt, verraten. Ich hätte gern aus freiem Herzen geholfen, aber als missbrauchtes, für dumm genommenes, verachtetes Werkzeug? Als betrogener Betrüger? Die verletzte Eitelkeit heilt sehr schwer: es dauerte eine Zeit, bis ich mich fand.“

Er fand sich, indem er schon sehr früh in jedem Verhältnis zu anderen, schon in dem zu seiner Mutter, die Führung übernahm, selber der Überlegene, Hilfreiche, Tonangebende wurde. So wahrte er seine Unabhängigkeit. Er belehrt und beschützt seinen jüngeren Bruder Erich. Sehr charakteristisch für ihn und ein Zeugnis davon, wie früh schon selbst äußerliche Züge, in denen diese Neigung sich ausprägte, bei ihm fest wurden, ist eine Photographie der beiden Brüder aus ihrer Knabenzeit; Walther legt dem Jüngeren von oben herab den Arm beschützend auf die Schulter, eine Geste, die ihm im vertrauten Gespräch mit Freunden immer natürlich blieb. Er spielte selbst bloßen Bekannten gegenüber bis an sein Lebensende, oft nicht ohne Anstoß zu erregen, gern den „großen Bruder“.

Die Waffe, die ihm die Überlegenheit sicherte, war sein Verstand, ein von Rasse und Haus aus ungewöhnlicher und dann noch persönlich mit eisernem Fleiß erweiterter, trainierter, geschmeidig und glänzend gemachter, von Phantasie beflügelter Geist, der mit tausend Armen zur Abwehr um sich griff, wie ein indischer Gott, Willige und Widerstrebende umschlang und fesselte. Über den Ursprung hohen Verstandes dachte er geringschätzig, brandmarkte ihn als ein Erzeugnis der Furcht. Furcht und Mut „die mutvoll oder furchthaft gefärbte Willensstrebung, die Neigung zum Angriff, zum Hervorbrechen, und die Neigung zur Abwehr, zur Flucht“ sind, so sagt er, „die gewaltige Gegensätzlichkeit, welche die gesamte Schöpfung durchquert ... die gegensätzlichen Urelemente der menschlichen Seelenstimmung; unbeeinflusst vom Erlebnis, unabhängig vom Denken und Wollen, von Glauben und Wissen. Die Stimmungen (die eine oder die andere dieser Stimmungen) beherrschen von der Geburt bis zum Tode das Leben der Menschen, Völker und Rassen ... Mut kommt aus Stärke, Furcht aus Schwäche. Die Wehr der Starken ist Kraft und Zuversicht, die Wehr der Schwachen ist Furcht und Flucht ... Blick und Sorge ins Künftige gewandt, wird (der Furchtmensch) sich seiner Verstandeskräfte bewusst, die das Dunkel zerteilen. Er sinnt und sorgt, strebt und begehrt, forscht und grübelt. So schmiedet er sich zu der Wehr der Furcht die neue Waffe des Verstandes ...“ („Von Schwachheit, Furcht und Zweck“, S. 13 ff.)

Das vornehmste Furchtvolk und daher das Volk der höchsten Geistigkeit sind die Juden. „Wann hat je ein Mensch, der den blonden Typus der Göttersöhne zeigt, in der Kunst und in Gedanken Großes geleistet?“ (W. R. „Aphorismen“). Ein Furchtvolk von Anfang an sind die Juden, und dann von ihrer Geschichte, ihrem „Gott“, zu einer einseitigen ungeheuren Überzüchtung dieses einen Organes, des Verstandes, gezwungen worden. In einem seiner funkelnden Tischgespräche, um 1906, erzählte Rathenau nach seiner Art die Geschichte des jüdischen Volkes dem Dichter Hofmannsthal, dem Diplomaten Mutius und mir: „Sehen Sie, das ist so: der liebe Gott hat es bei der Erschaffung der Welt gemacht wie ein guter französischer Koch, der eine Zutat, die er am Abend zum Diner gebrauchen will, schon am Morgen vorbereitet. Er hat sich den Luxus gestattet, eine Portion reinen Geistes „Geist“ definiert Rathenau in einem Brief an Frau Minka Grönvold als „das bewusst differenzierte Denken. Niedere Form: Verstand. Höhere Form: Vernunft“ (Brief 69), eine bestimmte Masse Hirnsubstanz in einen Topf zu tun, zu versiegeln und zwei Jahrtausende sozusagen in die Tiefe des Meeres zu versenken. In ihren wasserdichten Topf hat er ihr nur ein Buch, ein einziges Buch mitgegeben und sie im Übrigen hermetisch abgeschlossen gegen die übrige Welt und in sich fermentieren lassen. Was ist die Folge gewesen? Zweitausend Jahre hat diese Masse Geist immer wieder dieselben Gedanken bis zur äußersten Verfeinerung und Kompliziertheit durchgedacht. Man hat über jeden Satz in der Bibel Kommentare geschrieben und Kommentare zu den Kommentaren, und Kommentare zu den Kommentaren der Kommentare. Eine riesige Wissensmenge häufte sich um das eine Buch an, die nur wenige beherrschen konnten. Aber von Zeit zu Zeit erstand so einer, und dann wallfahrte man zu ihm von Cordova nach Krakau oder von Posen nach Lissabon. Die Macht und das Ansehen des Geistes, dieses ganz unpraktischen, aber aufs höchste verfeinerten und komplizierten talmudischen Geistes, wuchs aufs höchste. So bildete sich eine intellektuelle Form, die dann, am späten Abend der Zivilisation, für unsere heutige Welt, unser heutiges internationales Wirtschaftsleben unentbehrlich geworden ist. Ohne sie ist die moderne Weltwirtschaft undenkbar. Aber ich halte diesen bloßen Geist doch für unfruchtbar an sich. Simmel ist seine vollkommenste Anwendung in der Wissenschaft. Was kommt dabei heraus? Eigentlich betreibt er nur ein Wechselgeschäft mit Gedanken. Und selbst im Wirtschaftsleben ist es so. Die Juden sind das Salz der Erde; aber Sie wissen, was geschieht, wenn man zu viel Salz nimmt. Ich habe immer gefunden, dass die Leute, die bloß gescheit sind, in Geschäften unter die Räder kommen; und mit Recht! Sie sind für sich allein unproduktiv.“

Furcht und als Erzeugnis der Furcht und einer einzigartigen Geschichte ein ungeheuerlicher, bis zur Unfruchtbarkeit überzüchteter Verstand, so empfand Rathenau die Erbmasse, die seine Vorfahren ihm vermacht hatten. Mag man zu dem Mythos, der zugrunde lag, der Vorstellung von dunklen, geistigen Furchtrassen und einer blonden, ungeistigen, mutigen Herrenrasse, stehen wie man will, psychologisch ist die Tatsache, dass er diesen Mythos ernst nahm und seiner Weltanschauung zugrunde legte, ein Bekenntnis. Rathenau, der, wie er später bewiesen hat, physisch furchtlos war, fühlte sich geistig als Glied einer dunklen, furchtsamen Sklavenrasse. Irgendwo saß in ihm die Furcht und erschien ihm als sein Grundtrieb; saß in ihm, spukte in ihm, jüdisch vergeistigt und verdünnt, in gespenstischer Gestalt als quälende Unsicherheit vor der brutalen Gewalt der Dinge, vor jeder geistigen, moralischen, gesellschaftlichen, materiellen Überlegenheit. Gerade in den Jahren, die über seine künftige Laufbahn entschieden, wurde sie vertieft durch eine Erfahrung, die ihm gleichzeitig sein Judentum und den harten Druck der Welt in schmerzlicher Weise zum Bewusstsein brachte. In seinem Aufsatz „Staat und Judentum“ sagt er: „In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist, und dass keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann.“ Als Einjähriger bei den Garde-Kürassieren war er, obwohl militärisch tüchtig, nicht befördert worden.

Einjähriger bei den Garde-Kürassieren

Die romantische Bewunderung, die er damals noch der preußischen Junkerkaste zollte, muss ihm die Demütigung besonders schmerzlich gemacht haben. Und so ließ er sich bestimmen und handelte, obwohl er sich dafür verachtete, aber weil er anders nicht seiner Unsicherheit Herr wurde, nach der Erbweisheit seiner Väter und setzte sich zur Wehr mit seinem Geist. Mit starker Übertreibung hat Rathenau selbst die Stimmung, durch die er sich auf die Bahn der Klugheit drängen ließ, formuliert in seiner heftigen Philippika gegen den „Zweckmenschen“: „In dem Bewusstsein, dass er aus eigenem Wesen Gewalt nicht üben kann, trachtet er Kraft durch Macht zu ersetzen. Aus Sklaverei entstanden, will er Sklaven befehlen, von Furcht gepeinigt, will er Furcht erwecken.“

Der erste Schritt war die Berufswahl, der Verzicht, trotz Begabung und Hang zur Malerei, auf eine künstlerische Laufbahn; die Wahl eines Geldberufes, des technischen und kaufmännischen. Er verzeichnet in dem kurzen Abriss, den er der schwedischen Ausgabe seines Buches „Von kommenden Dingen“ vorausschickte: „Berufswahl: Schwanken zwischen Malerei, Literatur und Naturwissenschaft. Entscheidung für Physik, Mathematik und Chemie als Grundlagen neuzeitlicher Technik und Wissenschaft.“ Die Entscheidung erfolgte, weil er die Abhängigkeit von seinem Vater in einem keinen sicheren Gelderwerb versprechenden Beruf fürchtete. Mit Genugtuung verzeichnet er in seiner „Apologie“: „Mit siebzehn Jahren absolvierte ich meine Schulzeit, mit dreiundzwanzig ging ich in die Praxis. Von da ab habe ich, wie es in unserer Familie üblich war, niemals mehr eine Unterstützung meines Vaters beansprucht oder angenommen.“ Und mit vierundzwanzig Jahren schreibt er dem Vater: „Du kennst mich genug, um zu beurteilen, wie ich in einer subalternen Position leide. Niemals würde ich freiwillig in irgendeinem Betriebe ein abhängiger Beamter sein. Es ist mir über die Maßen verhasst, von einem Vorgesetzten jeden Tag meine Arbeit zuerteilt zu bekommen, der gelegentlich kommt, um nachzusehen, ob ich meine Pflicht tue, und dem ich über alles Rechenschaft schulde. Der mir Befehle geben kann usw. ...“ (Brief 7 vom 14. II. 92). Gegen solche materielle Abhängigkeit hilft nur das Geld, das durch Fleiß, Klugheit, genaues Rechnen zu erwerbende Geld, das wie ein goldener Panzer die allzu zarte, furchtsame Haut der Seele schützt. Vielleicht ist es wirklich die zwei Jahrtausende gepeinigte, getretene, gedemütigte, verfolgte, von Ghetto zu Ghetto gehetzte jüdische Rassenseele, die Rathenau sieben Jugendjahre in dem freudlosen Fabrikdorf Bitterfeld festhielt, um Geld zu verdienen, ohne jeden anderen Antrieb, ohne Familie, ohne Frau, als Sohn reicher Eltern, entgegen seinen künstlerischen Neigungen, nur um seine materielle Unabhängigkeit zu erringen. Alle zwei Monate ein kurzer Besuch bei der Mutter in Berlin, sonst nur Arbeit, Arbeit, Arbeit an wenig erfolgreichen Unternehmungen. Oft erschöpfende, auch körperlich widerwärtige Arbeit. Bei einer Gelegenheit, so erzählt sein damaliger Gehilfe Hugo Geitner, wurden im sogenannten „Zersetzungsraum“ des Werkes, in dem der elektrische Strom durch Salzsäure geschickt wurde, um Alkali-Lauge zu gewinnen, die Dämpfe so stickig, dass die Arbeiter, obwohl sie in Essig getränkte Schwämme vor dem Mund hatten, wegen des Gestankes fortliefen und die Apparate stehen ließen. Da kam Rathenau und bediente die ganze Nacht die Apparate selbst. – Einmal, als er selber Zweifel bekommt am Enderfolg seiner technischen Versuche, schreibt er der Mutter: „Aber wenn sich für meine Ergebnisse keine Verwendung findet – und ich fange an, daran zu zweifeln – was dann, ja was dann? Ich weiß es nicht. So sehr ich grüble, ich weiß es nicht. Ein anderer Beruf? ... Ein neues Studium? Nein, solange ich nicht genug Geld habe, um es unabhängig zu betreiben, nie und nimmermehr ...“ So spricht und handelt ein Freigelassener, mit dieser leidenschaftlichen Angst vor der Kette.

Aber Geld allein schützt nicht vor Demütigungen. Geist und Klugheit stellen gegen soziale Ungerechtigkeit noch andere Waffen zur Verfügung: die der gesellschaftlichen Diplomatie, die Kunst, geheime Antriebe, Schwächen, leidenschaftliche Vorurteile, Einrichtungen der Gesellschaft richtig einzuschätzen und auszunutzen, wozu als Hilfsmittel die Gabe der Einfühlung unentbehrlich ist, die in den seltenen Fällen, wo zu Geist und Feingefühl schöpferische Phantasie kommt, zur Intuition wird, d. h. zur Fähigkeit, das Uhrwerk einer fremden Seele, einer ganzen Gesellschaft selbständig wieder aufzubauen, seine Gesetze sozusagen am Modell zu beobachten und seinen Ablauf wie den einer Maschine zu berechnen. Rathenau besaß schon sehr früh diese Gabe. Davon zeugt unter anderem ein Theaterstück, das er 1887 als Neunzehnjähriger in Straßburg schrieb, anonym drucken ließ, dem Theater einreichte und, nachdem es unverdientermaßen zur Aufführung nicht angenommen war, bis auf ein Exemplar, wie es scheint, vernichtete und sogar seiner Mutter verheimlichte: das bisher unveröffentlichte Schauspiel „BLANCHE TROCARD“. In einer Zeit trostloser Öde des deutschen Theaters geschrieben: ein Jahr vor Sudermanns „Ehre“, zwei vor Gerhart Hauptmanns Erstlingsstück „Vor Sonnenaufgang“, zu einer Zeit, als Ibsen in Deutschland kaum bekannt war, und Oscar Wilde nur für einen exklusivsten Kreis englischer Ästhetiker mit der Bühne zu spielen gerade anfing. Dieses Werk eines eben erst von der Schule gekommenen Studenten ist alles andere als das übliche Primanerdrama, weder konventionell noch revolutionär, sondern ganz eingestellt und aufgebaut auf die Beobachtung und Gestaltung allerfeinster, kaum fassbarer Zwischentöne in Gedanken und Gefühlen, zartester gesellschaftlicher Spannungen. In seinem völligen Verzicht auf jede Theaterkonvention, Phrase, Rhetorik zugunsten schmiegsamer Einfühlung in leiseste Regungen der Zuneigung oder Ablehnung zwischen Menschen, in flüchtigste Schwankungen der gesellschaftlichen Temperatur steht es den jüngsten Franzosen, Charles Vildrac oder Porto-Riche, oder allenfalls den kleinen poetischen „Proverbes“ von Musset viel näher als den Vorbildern, die damals das Theater Rathenau bot: den Pariser Kassenstücken von Alexandre Dumas dem Jüngeren oder des Verfassers der „Welt, in der man sich langweilt“.

Es lohnt sich, zur Beleuchtung von Rathenaus frühreifer Einfühlung in Menschen und Beziehungen „Blanche Trocard“ näher anzusehen. Es ist ein kleines Ehedrama, in dem das Tragische fast nur zwischen den Zeilen steht, Spannungen und Leidenschaften, die zwei Menschenleben zu vernichten drohen, hinter den einfachen, alltäglichen Worten, die gesprochen werden, nur wie eine von gesellschaftlicher Konvention verhängte Glut hindurchleuchten. Zwei Frauen haben geheiratet: die eine, eine Madame Rozan, früher Operettendiva, hat sich für ihr Geld einen Mann gekauft; die andere, Blanche Trocard, ein anständiges Mädchen ohne Geld, ist von ihrem Mann gekauft worden. Die beiden Männer sind Associés und leben mit ihren Frauen gemeinsam im selben Hause auf dem Lande. Zwischen den Frauen herrscht eine begreifliche Abneigung. Die frühere Operettendiva will sich der Blanche aufdrängen und hat ihr vorläufig ihren Mann gestohlen; Blanche weiß dieses, leidet ohne zu klagen, aber entzieht sich jeder Annäherung. Ein junger Mann namens Berthier kommt, der früher Blanche geliebt hat, aber, weil er sich nicht geliebt glaubte, zugunsten ihres jetzigen Mannes verzichtet hat. Damit beginnt das Drama. Hier als Probe das erste Gespräch zwischen Blanche und ihrem früheren Liebhaber:

Mme. Trocard:

Vermag die Erinnerung an Frankreich und die Freunde, die Sie dort verlassen, nichts über Sie?

Berthier:

Grade die Erinnerung an Frankreich treibt mich fort, denn sie ist eng mit dem verknüpft, was mir besonders das Leben verleidet und was alle meine sonstigen quälenden Sorgen zu gleichgültigen Nebendingen stempelt. – Auch die Erinnerungen an meine Freunde halten mich nicht zurück, obgleich sie meistenteils recht heiter, wirklich außerordentlich heiter sind. In der Tat, meine Freunde und meine Erinnerungen an sie sind das amüsanteste, was ich mir denken kann.

Mme. Trocard:

Ich hätte nie gedacht, dass gerade ein Mann wie Sie mit Trauer seiner Heimat gedenken könne, der kaum zu wissen schien, was es hieße, einen Wunsch unerfüllt zu sehen, – verwöhnt vom Glück, verwöhnt von seiner Umgebung, bei allen beliebt, von so vielen beneidet ...

Berthier:

Sie hätten es nie gedacht, das glaub' ich wohl; aber Sie begreifen es. Begreifen Sie doch auch, dem Himmel sei's geklagt, dass eine Frau jung, schön und reich sein kann und dabei doch unglücklich. Und wie viel seltsamer klingt das!

Mme. Trocard:

Ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte deuten soll.

Berthier:

Ja, gnädige Frau, Ihr Schicksal ist dem meinen ähnlich; und ich muss es gestehen, ich finde einigen Trost darin. Dass ich Sie unglücklich gefunden habe, ist zwar mir das traurigste, was ich empfinde; aber ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich Sie glücklich gesehen hätte.

Mme. Trocard:

Sie irren sich, Herr Berthier, ich bin nicht unglücklich. Warum glauben Sie es? Wirklich, Sie irren sich.

Berthier:

Dem Anscheine nach, allerdings, sind Sie glücklich. Ihre Worte sind nicht anders als die einer glücklichen Frau. So ist auch Ihr Lächeln und der Klang Ihrer Stimme – vielleicht sogar etwas heiterer – aber ich bin zu sehr mit Ihrem Geschicke verwandt. Ich kenne die Unterschiede und Nuancen.

Mme. Trocard:

Glauben Sie nicht, dass ich Komödie spiele. Ich brauche es nicht zu tun. – Warum könnte ich mich unglücklich fühlen?

Berthier:

Wie oft haben Sie sich diese Frage selbst gestellt, und wie oft haben Sie sie beantwortet! Ich aber habe kein Recht dazu.

(Kurze Pause)

Mme. Trocard:

Ich weiß, was Sie meinen, Herr Berthier, und wage es auszusprechen. Sie glauben, dass mein Mann mich vernachlässigt. Aber Sie irren sich. Mein Mann ist rücksichtsvoller als er zu scheinen wünscht. Glauben Sie es mir nicht? Angenommen aber, er wäre es nicht – hätte ich dann ein Recht, mich zu beklagen oder unglücklich zu sein? Auf keinen Fall. Ich darf nicht vergessen, dass ich nichts war, bevor mein Mann mich zur Frau nahm, und dass ich durch ihn erst kennengelernt habe, was Rücksichten sind.

Berthier:

Ist das auch seine Ansicht?

Mme. Trocard:

Ich weiß es nicht.

Berthier:

Wenn Sie es wünschen, will ich gerne glauben, was ich nie bemerkte, aber auch nie bestritt, dass Trocard sich bewusst ist, dass er der besten Frauen eine die Seine nennt. – Umso mehr muss es tieferer, verborgener Kummer sein, der sich von Ihrem Glücke nährt und aus Ihrem Herzen die schöne sich selbst unbewusste Fröhlichkeit ausgetilgt hat.

Mme. Trocard:

Um Himmels willen – was meinen Sie damit?

Berthier:

Haben Sie noch dasselbe Vertrauen zu mir, wie vormals in Paris? Nicht wahr, Sie haben es noch? Und ich bin Ihnen von Herzen dankbar dafür.

Warum sollten wir nicht offen miteinander sprechen? Nach langer Trennung sehen wir uns wieder. Durch unheilvolle Umstände, die ich Ihnen nicht gestehen kann, ohne Sie tief zu verletzen, ist meine Lebensfreude zerstört. Durch Verhältnisse anderer Art, an denen Sie aber unschuldig sind, ist es die Ihre. Wir beide kennen diese Verhältnisse und empfinden sie gleich tief. Warum also sie wegleugnen? Wenn es Ihr Wunsch ist, soll über Ihren Kummer kein Wort mehr verlauten. Ihn zu teilen werden Sie mir nicht verbieten.

Mme. Trocard:

Sagen Sie mir, Herr Berthier, was Sie wissen. Ich bitte Sie darum. Lassen Sie mich alles erfahren.

Berthier:

Ich weiß nicht mehr, nicht weniger als Sie.

Mme. Trocard:

(mit gesteigerter Unruhe und Aufregung)

Und wenn ich es wüsste ... Sagen Sie es mir, um mich zu beruhigen. Ich bitte darum. Ich mag die Ungewissheit nicht. – Betrifft es meinen Mann?

Berthier:

Verzeihen Sie mir, verehrte Frau, Sie sehen ein, dass Sie aus meinem Munde nichts erfahren dürfen.

Mme. Trocard:

Lassen Sie mich nicht in der Ungewissheit verzweifeln. Sagen Sie mir, ob außer ihm ... Sagen Sie mir, ob eine Frau ... Ich bitte so sehr drum ... Nennen Sie einen Buchstaben ihres Namens ...

Berthier:

Wozu das Wortspiel? Nun denn, es sei. Ich dachte an Madame Rozan.

Mme. Trocard:

(in Tränen ausbrechend)

O mein Gott, dass es so offenkundig ist!

Wie in diesem Dialog, wie in den weiteren Gesprächen zwischen Berthier und der früheren Operettendiva, zwischen dieser und Blanche, zwischen Blanche und ihrem Mann, die tragische Situation durch die einfachen, gleichgültigen Worte hindurchleuchtet, als seien sie untermalt und die Untermalung nicht zuzudecken, wie sie dann allmählich deutlicher wird und zum Ausbruch kommt und schließlich ohne Lösung bleibt, – wie im Leben – das beweist nicht nur Walther Rathenaus dichterische Begabung, sondern mehr noch sein natürliches Talent zur inneren Nachschöpfung alles dessen, was zwischen Menschen in ihren Beziehungen zueinander Kühle oder Wärme, Nachgeben oder Starrheit, Schwäche oder Macht, Aufstieg oder Niedergang bedingt.

In der Tat gehört Rathenau zu der in Deutschland sehr kleinen Gruppe von Schriftstellern, die in Frankreich als „Moralisten“ bezeichnet werden: Weltleute, Philosophen, Staatsmänner, wie La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, die in die Geheimnisse des menschlichen Herzens und des gesellschaftlichen Lebens mit Geist, mit Feingefühl, mit schöpferischer Phantasie eingedrungen sind und mit blitzblank geschliffenen Sätzen hineinleuchten; meistens unsichere, oder durch äußere Umstände unsicher gewordene Naturen, wie unser deutscher Lichtenberg, die in ihrem Abbild der Welt einen inneren Halt gegen die wirkliche Welt suchen. Aber woher auch immer im einzelnen Fall die Gabe zu solchen Durchleuchtungen des Gesellschaftskörpers stammen mag, im Endergebnis kommt es darauf an, ob die Einblicke, die sie erschließen, brauchbar sind. Und Rathenau hat mit Recht auf diese Gabe unter allen seinen Gaben den größten Wert gelegt. Man könnte aus seinen Werken eine Auswahl von knappen, farbigen Bildern zusammenstellen, die eine Gesamtansicht, ein in sich zusammenhängendes und vor dem inneren Auge überzeugend funktionierendes Modell der ganzen heutigen Welt bieten würden, angefangen von den kleinsten, verborgensten Räderchen im Innern der Einzelseele, und von Rad zu Rad ineinandergreifend bis zu den großen Schwungrädern, Transmissionen, Kraftleitungen des sozialen, geschäftlichen, politischen, wirtschaftlichen, religiösen, nationalen und internationalen Lebens. Zweifellos lebte vor Rathenaus innerem Blick ein solches Modell, das er jeden Augenblick in Gang setzen konnte. In den langen Bitterfelder Jahren hat er es Stück für Stück für seinen Privatgebrauch aufgebaut. Vergraben in dem kleinen, trostlosen Fabrikdorf, wo er um seine materielle Unabhängigkeit kämpfte, suchte er nicht Zerstreuung, sondern Sammlung und inneren Halt, indem er die große geheimnisvolle Welt jenseits seiner Fabrikschornsteine für sein inneres Auge anschaulich und für seine Phantasie begehbar machte. Seine Studien waren Forschungsreisen in ihre verschiedenen Gebiete, um alles als Bild heimzubringen und jede Bewegung als Funktion zu begreifen. Soziologie, Nationalökonomie, Geschichte, Philosophie und Literatur wurden ebenso wie Bilanzen, Geschäftsreisen und Verhandlungen mit Geldgebern oder Konkurrenten dem Zwecke dienstbar gemacht: dem Aufbau und der Formulierung einer – in diesem Falle mit Recht so zu benennenden – Welt- Anschauung.

Zunächst Anschauung, klare Vorstellung seiner engsten Umgebung: des Judentums und der Geschäftswelt. Zwei Aufsätze, die er Harden für die Zukunft gab: „Höre Israel!“ und „Physiologie der Geschäfte“ formten beide Vorstellungen so fest und so, für ihn wenigstens, endgültig, dass seine Einfühlung in die übrige Welt von diesem festen Boden nur folgerichtig in die Weite vorzudringen brauchte.

„Von vornherein will ich bekennen, dass ich Jude bin“, so lautet der erste Satz, mit dem er in „Höre Israel“ am 6. März 1897 in der „Zukunft“ an die Öffentlichkeit trat Zwei kleine Aufsätze, die er 1895 in der „Zukunft“ über „Elektrochemische Werke“ und über „Industriepapiere“ veröffentlichte, können, da es sich um rein technische Betrachtungen handelte, außer Betracht bleiben. Bitter klingt dieser Satz und schicksalsschwer wie das Eingangsmotiv einer tragischen Symphonie; denn Rathenaus Judentum war sein Untergang. Dann ringt er, in einem Stile, in dem die Selbstzerfleischung nachzittert, nach einem anschaulichen Bild des Judentums. Wer es sehen will, „mag an Berliner Sonntagen mittags um 12 Uhr durch die Tiergartenstraße gehen oder abends in den Vorraum eines Theaters blicken: seltsame Vision! Inmitten deutschen Lebens ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm. Glänzend und selbstgefällig staffiert, von heißblütig beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde ... In engem Zusammenhang unter sich, in strenger Abgeschlossenheit nach außen; so leben sie in einem halbfreiwilligen, unsichtbaren Ghetto, kein lebendes Glied des Volkes, sondern ein fremder Organismus in seinem Leibe ...“ „Doch ich weiß“, ruft er dann seinen Glaubensgenossen zu: „Es sind einzelne unter euch, die es schmerzt und beschämt, Fremde und Halbbürger im Lande zu sein, und die sich aus der Ghettoschwüle in deutsche Waldes- und Höhenluft sehnen. Zu ihnen allein spreche ich.“ Kein hohles Pathos war dieser Aufschrei, sondern, wie Rathenaus Leben bewiesen hat, ein Hilferuf aus tiefster Not; denn er, der Jude, stand mit dem Herzen von vornherein auf der Seite seiner Gegner. „Der Inbegriff der Weltgeschichte, ja der Menschheitsgeschichte“, sagt er in einem Aphorismus, „ist die Tragödie des arischen Stammes. Ein blondes, wundervolles Volk erwächst im Norden. In überquellender Fruchtbarkeit sendet es Welle auf Welle in die südliche Welt. Jede Wanderung wird zur Eroberung, die Eroberung zur Befruchtung der Kultur und Gesinnung. Aber mit zunehmender Weltbevölkerung quellen die Fluten der dunklen Völker immer näher, der Menschenkreis wird enger. Endlich ein Triumph des Südens: eine orientalische Religion ergreift die Nordländer. Sie wehren sich, indem sie die alte Ethik des Mutes wahren. Zuletzt die höchste Gefahr: Die technische Kultur erringt sich die Welt, mit ihr entsteht die Macht der Furcht, der Klugheit, der Verschlagenheit, verkörpert durch Demokratie und Kapital ...“ „Die Tragödie des arischen Stammes“, nicht die des jüdischen!, so fühlte er – das ist das Besondere an Rathenaus Einstellung zur Judenfrage; und deshalb genügt ihm keine der landläufigen Lösungen: Beseitigung aller Beschränkungen, Übertritt zum Christentum, Zionismus. Mag man den gesellschaftlichen Boykott und das „Staatsbürgertum zweiter Klasse“ beseitigen; das wäre gerecht und für den Gaststaat nützlich, aber nicht genug, um den tragischen Knoten zu lösen. „Was also muss geschehen?“ fragt er in „Höre Israel“. „Ein Ereignis ohne geschichtlichen Vorgang: die bewusste Selbsterziehung