6,99 €

Mehr erfahren.

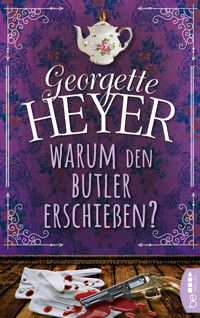

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Georgette-Heyer-Krimis

- Sprache: Deutsch

Ein luxuriöses Herrenhaus. Ein toter Butler. Und jede Menge Geheimnisse ...

England, 1933: Der junge Anwalt Frank Amberley ist auf dem Weg zu einer Dinner Party auf Norton Manor, als er am Straßenrand ein Auto sieht. Am Steuer sitzt der Butler des Herrenhauses. Erschossen. Neben dem Wagen steht eine junge Frau. Ist sie die Mörderin? Oder schwebt sie selbst in Lebensgefahr? Die Polizei tappt im Dunkeln, denn Frank Amberley hat etwas getan, was ein Anwalt niemals tun sollte: Er hat der Polizei nichts von der hübschen Shirley erzählt. Stattdessen ermittelt er auf eigene Faust ...

Georgette Heyer auf den Spuren Agatha Christies - jetzt als eBook bei beThrilled.

"Scharfsinnig, elegant und amüsant." New Yorker

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Nachwort

Über dieses Buch

Ein luxuriöses Herrenhaus. Ein toter Butler. Und jede Menge Geheimnisse …

England, 1933: Der junge Anwalt Frank Amberley ist auf dem Weg zu einer Dinner Party auf Norton Manor, als er am Straßenrand ein Auto sieht. Am Steuer sitzt der Butler des Herrenhauses. Erschossen. Neben dem Wagen steht eine junge Frau. Ist sie die Mörderin? Oder schwebt sie selbst in Lebensgefahr? Die Polizei tappt im Dunkeln, denn Frank Amberley hat etwas getan, was ein Anwalt niemals tun sollte: Er hat der Polizei nichts von der hübschen Shirley erzählt. Stattdessen ermittelt er auf eigene Faust …

Über die Autorin

Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.

Georgette Heyer

Warum den Butler erschießen?

Aus dem Englischen von Hans Eberhard Günther

beTHRILLED

Digitale Neuausgabe

»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Copyright © Georgette Heyer, 1933

Die Originalausgabe WHY SHOOT A BUTLER? erschien 1933 bei Longmans and Co.

Copyright der deutschen Erstausgabe:

© Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek, 1978.

Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer

Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © istockpoto.com: ShushanHarutyunyan | windy55 | mj0007

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt

ISBN 978-3-7325-4323-6

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

1. Kapitel

Der Wegweiser war wenig hilfreich. Ein paar verblichene Buchstaben auf einem der vom Wetter mitgenommenen Arme sagten dem Suchenden, dass Lumsden in westlicher Richtung läge, wahrscheinlich am Ende einer recht zweifelhaft aussehenden Straße. Ein anderer Arm des Wegweisers wies in die Richtung von Pittingly, einem Ort, von dem Mr. Amberley noch nie gehört hatte. Wenn Lumsden aber im Westen lag, musste Upper Nettlefold irgendwo in der Nähe des obskuren Pittingly zu finden sein. Mr. Amberley schaltete das Suchlicht aus und wendete seinen Wagen, wobei er sich leise selber schalt, weil er sich so ganz auf die enthusiastische, aber sehr unvollständige Wegbeschreibung seiner Cousine Felicity verlassen hatte. Wenn er so klug gewesen wäre, der ihm bekannten Straße zu folgen, würde er jetzt schon in Greythorne sein. Wie es nun aussah, würde er wegen Felicitys »kurzem Weg« zu spät zum Dinner kommen.

Vorsichtig fuhr er auf einer holprigen Straße weiter; Hagedornhecken säumten sie. Nebelschwaden wehten über die Straße und drückten auf seine ohnehin schlechte Stimmung. Später bog ein Weg nach links ab, aber er schien nicht einladend, und so fuhr Mr. Amberley weiter in Richtung Pittingly.

Die Straße wand und drehte sich durch die grüne Hügellandschaft des Weald. Keine Häuser waren zu erblicken, und Pittingly wollte und wollte nicht auftauchen. Mr. Amberley sah auf seine Uhr und machte seinem Unbehagen Luft. Die Zeiger wiesen schon auf einige Minuten nach acht. Mr. Amberley gab mehr Gas, und der lange, kraftvolle Bentley schoss vorwärts. Aber es schien, als solle Pittingly für immer ein Geheimnis für ihn bleiben, denn kein Anzeichen eines bewohnten Ortes grüßte Mr. Amberleys harte, graue Augen. Dagegen fiel sein Blick auf ein rotes Rücklicht, als er durch eine scharfe Kurve fuhr. Als der Bentley dem Licht näher kam und seine Scheinwerfer den Nebel durchdrangen, beleuchteten sie eine unbewegte Gestalt, die neben einem Wagen mit abgestelltem Motor stand. Der Wagen war ein geschlossener Austin Seven. Er stand am Straßenrand, nur die Seiten- und Rücklichter brannten. Mr. Amberley verringerte seine Geschwindigkeit und sah, dass die unbewegliche Gestalt ein weibliches Wesen war, das einen Regenmantel trug und einen Filzhut in die Stirn gezogen hatte.

Mr. Amberley hielt neben dem kleinen Austin und bog sich über den leeren Sitz neben ihm hinaus. »Ist irgendetwas nicht in Ordnung?«, fragte er etwas ungeduldig. Wenn zum Verfehlen des richtigen Weges auch noch der Zwang kommen würde, ein Rad zu wechseln oder sich mit den Eingeweiden des Austin zu beschäftigen, dann hätte seine abendliche Plage ihre Krönung gefunden. Das Mädchen – Mr. Amberley erriet mehr, als er es sehen konnte, dass es noch jung war – bewegte sich nicht. Es stand neben der offenen Tür des Austin und barg die Hände in den Taschen seines Regenmantels. »Nein, es ist nichts«, sagte es mit tiefer Stimme. Mr. Amberley spürte indes, dass hier etwas nicht stimmte, aber er war wenig begierig, der Ursache der Erregung nachzugehen, die in diesen kurzen Worten mitschwang.

»Aber vielleicht können Sie mir sagen, ob ich auf dem richtigen Weg nach Greythorne bin?«, fragte Mr. Amberley.

»Das weiß ich nicht«, sagte die Gestalt mürrisch.

»Dann sind Sie also auch fremd hier?«

Die Gestalt wendete ihm ihr Gesicht zu. Einen Augenblick lang sah er in ein bleiches Oval mit einem Schmollmund. »Ja, ich bin hier praktisch fremd. Auf jeden Fall habe ich noch nie etwas von Greythorne gehört. Guten Abend.«

Das war deutlich genug, aber Mr. Amberley ignorierte es. Seine eigenen Manieren waren nach dem Urteil seiner Familie knapp und jäh bis zur Grobheit, und die Schroffheit des Mädchens erheiterte ihn eher. »Aber es wäre schön, wenn Sie Ihr Gedächtnis noch ein wenig mehr bemühen würden«, forderte er. »Kennen Sie die Straße nach Upper Nettlefold?«

Die Hutkrempe legte einen Schatten auf ihre Augen, aber Mr. Amberley war sicher, dass das Mädchen ihn missbilligend anstarrte. »Schon vor einer Meile hätten Sie nach links abbiegen müssen«, erklärte es ihm.

»Verdammt!«, sagte Mr. Amberley. »Danke.« Er lehnte sich in seinem Sitz zurück und legte den Gang ein. Es war nicht leicht, auf der schmalen Straße zu wenden. Er fuhr vor, bis er an dem Austin vorbei war, und begann zu manövrieren. Mit einiger Mühe bekam er den Bentley herum, und seine Scheinwerfer beleuchteten das Mädchen und den Austin. Als sein Wagen herankam, trat sie zurück, als habe das Aufblitzen der Scheinwerfer sie erschreckt. Mr. Amberley sah ihr voll ins Gesicht, ehe sie es abwendete. Es war kreidebleich.

Er hielt den Wagen an, sein Fuß trat hart auf die Bremse, seine Hand griff mechanisch nach der Gangschaltung. Die Scheinwerfer lagen voll auf dem kleinen Wagen und ließen Mr. Amberley etwas Sonderbares sehen. In der Windschutzscheibe saß ein kleines Loch, sternförmig strahlten Splitter daraus. Mr. Amberley beugte sich über sein Lenkrad und starrte auf die Scheibe. »Wer ist in Ihrem Wagen?«, fragte er scharf.

Das Mädchen bewegte sich schnell, um das Wageninnere vor Mr. Amberleys prüfendem Blick abzuschirmen. »Was geht das Sie an?«, fragte es atemlos. »Ich habe Ihnen den Weg nach Upper Nettlefold gewiesen. Warum fahren Sie nicht weiter?«

Mr. Amberley stieg aus und trat auf das Mädchen zu. Als er bei ihr stand, sah er, dass sie gut aussah, was ihn aber nicht weiter interessierte. Er sah auch, dass sie ausnehmend nervös war, und das erregte seinen Verdacht.

»Ihr Mitfahrer ist merkwürdig schweigsam«, sagte er grimmig. »Gehen Sie von der Tür weg.«

Das Mädchen reagierte nicht, aber sie war offensichtlich sehr erschrocken. »Würden Sie nun bitte verschwinden? Sie haben kein Recht, mich so zu belästigen.«

Mr. Amberleys Hand schoss vor und umfasste ihr Handgelenk. Grob schob er sie von der Tür weg und blickte in den Wagen. Im Fahrersitz saß eigentümlich starr ein Mann, eine Hand lag auf seiner Brust. Er sah nicht auf und sprach nicht.

Die Hand des Mädchens zitterte in Mr. Amberleys Griff, die Gestalt am Lenkrad bewegte sich nicht.

»Oh«, sagte Mr. Amberley, »ich verstehe.«

»Lassen Sie mich sofort los!«, rief das Mädchen heftig. »Ich – es – ich habe es nicht getan.«

Mr. Amberley hielt ihre Hand fest, aber er blickte auf den toten Mann. Sein Anzug, ein dunkler Sakko, saß unordentlich, so als habe irgendjemand in den Taschen gewühlt; sein gestreiftes Hemd war vorn rot gefärbt, und ein dunkler Fleck zeichnete sich auf der Weste ab.

Mr. Amberley griff mit seiner freien Hand in den Wagen, um die schlaffe Gestalt zu betasten. »Er ist noch warm«, sagte er. »Nun, was ist hier geschehen?«

»Wenn Sie annehmen, dass ich es tat, täuschen Sie sich«, sagte das Mädchen. »Ich habe ihn so gefunden. Ich war nicht dabei, als es geschah.«

Mr. Amberley ließ eine Hand über ihren Mantel gleiten und tastete nach einer Waffe. Das Mädchen sträubte sich, aber sie sah ein, dass sie gegen seinen Griff machtlos war. In der rechten Manteltasche traf seine Hand auf etwas Hartes. Ohne um Erlaubnis zu bitten, holte er einen kleinen Revolver heraus.

Das Mädchen stand still. Hass war in ihrer Stimme, als sie sagte: »Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, genau nachzusehen, werden Sie finden, dass er vollgeladen ist. Das Magazin hat sieben Patronen. Der Abzughahn ist aber nicht gespannt.«

»Tragen Sie immer einen geladenen Revolver mit sich herum?«, fragte Mr. Amberley.

»Das geht Sie nichts an.«

»So ist es«, bestätigte Mr. Amberley. Er hob die Waffe und roch am Ende des Laufes. Er ließ das Handgelenk los und nahm das Magazin heraus. Wie das Mädchen gesagt hatte, enthielt es sieben Patronen. Er zog den Verschluss zurück und stellte fest, dass der Lauf leer war. Dann führte er das Magazin wieder ein und gab den Revolver zurück.

Sie nahm die Waffe mit unsicherem Griff an sich. »Danke. Glauben Sie nun, dass ich es nicht getan habe?«

»Ich glaube, dass Sie es nicht mit diesem Revolver getan haben. Wahrscheinlich haben Sie auch nicht selbst geschossen. Aber Sie wissen, was hier vor sich gegangen ist.«

»Auch damit haben Sie Unrecht. Ich weiß überhaupt nichts. Er lag genau so, als ich ihn fand.«

»War er tot?«

»Nein – ja –, ich glaube es.«

»Sie müssen sich aber entscheiden«, empfahl Mr. Amberley.

»Verdammt noch mal, lassen Sie mich in Ruhe«, brach es aus ihr heraus. »Merken Sie nicht, dass ich sehr aufgeregt bin und nicht weiß, was ich sage?«

Er betrachtete sie prüfend. »Wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen: Nein, ich kann Ihnen nicht glauben. Sie wirken im Gegenteil außerordentlich beherrscht auf mich. Also heraus mit der Sprache! War dieser Mann tot, als Sie ihn fanden?«

Das Mädchen zögerte, es war deutlich, dass sie überlegte, welches die beste Antwort wäre. Ihr Zorn war verraucht, ihr Antlitz hatte einen kalten und eher wachsamen Zug. »Nein«, sagte sie schließlich, »ich dachte nur, dass er tot sei.«

»Und wieso wissen Sie, dass er noch lebte?«

»Er hat etwas gesagt«, antwortete das Mädchen mürrisch.

»So? Was hat er denn gesagt?«

»Das weiß ich nicht, ich konnte ihn nicht verstehen.«

»Sie sind eine schlechte Lügnerin«, kommentierte Mr. Amberley. »Ich nehme an, dass Sie nicht auf die Idee kamen, ihm Erste Hilfe zu leisten?«

»Ich habe versucht, seine Blutung zu stillen.« Sie öffnete ihre rechte Hand und wies ein mit Blut getränktes Taschentuch vor. »Dann merkte ich, dass es nutzlos war. Er ist fast im selben Augenblick gestorben, in dem ich ihn fand.«

»Und Sie haben überhaupt nicht daran gedacht, meinen Wagen anzuhalten und mich um Hilfe zu bitten?«

Das Mädchen biss sich auf die Lippen und warf Mr. Amberley einen seiner unvermittelten zornigen Blicke zu. »Was hätte das noch genützt? Sie hätten nur gedacht, dass ich es getan habe.«

»Sie sind ziemlich kaltblütig, nicht wahr?«, fragte Mr. Amberley.

»Sie können von mir denken, was Sie wollen«, antwortete sie. »Es ist mir vollkommen gleichgültig.«

»Da irren Sie sich aber sehr. Was ich denke, dürfte Ihnen nicht im Mindesten gleichgültig sein. Kommen Sie einen Augenblick zu mir.«

Er ergriff ihren Arm über dem Ellbogen und zog sie zu dem kleinen Wagen. Dann beugte er sich wieder in den Austin, um die stille Gestalt zu betrachten. »Haben Sie seine Taschen durchsucht?«

Das Mädchen schauderte. »Nein.«

»Aber irgendjemand hat es getan.« Er griff durch das Wagenfenster und schob die Hand langsam in den Rock des toten Mannes. »Kein Notizbuch, keine Brieftasche.« Er zog seine Hand zurück und gab das Mädchen frei. »Scheußlich«, sagte er gelassen und wischte das Blut von seinen Fingern.

Das Mädchen sagte: »Ich – mir ist schlecht.«

Mr. Amberley hob eine Augenbraue. »Das überrascht mich nicht«, sagte er höflich.

Das Mädchen setzte sich auf das Trittbrett des Wagens und legte seinen Kopf auf die Knie. Mr. Amberley war noch damit beschäftigt, seine Finger abzuwischen und blickte nachdenklich auf sie herunter. Dann richtete sie sich auf. »Jetzt geht’s mir wieder besser. Was werden Sie nun tun?«

»Ich werde die Polizei informieren.«

Sie blickte betroffen auf. »Auch von mir?«

»Wahrscheinlich.«

Sie knetete ihre Finger und sagte bitter: »Wenn Sie glauben, ich hätte es getan, warum haben Sie mir dann die Pistole zurückgegeben? Ich könnte ja auch Sie leicht erschießen.«

»Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich würde sehr gern wissen, was Sie hier zu dieser Stunde zu suchen hatten und weshalb Sie bewaffnet sind.«

Das Mädchen schwieg. Nach einer kurzen Pause sagte Mr. Amberley: »Ausgesprochen redselig sind Sie nicht – oder?«

»Warum sollte ich reden? Sie sind kein Polizist.«

»Sie dürfen froh sein, dass ich keiner bin. Ich rate Ihnen, Ihr Taschentuch zu verbrennen.« Mr. Amberley ging zu seinem Wagen. Überrascht und unsicher stand das Mädchen auf. »Wollen Sie – wollen Sie mich wirklich gehen lassen?«, fragte sie und starrte ihm nach.

Mr. Amberley öffnete die Tür seines Bentley. »Ich bin kein Polizist«, erinnerte er sie.

»Aber – aber weshalb?«, fragte sie drängend.

Er stieg in den Wagen und schlug die Tür zu. »Wenn Sie es getan haben«, teilte er ihr freundlich mit, »dann sind Sie eine verdammte kleine Närrin, und dann wird die Polizei Sie schnell von sich aus aufstöbern. Gute Nacht.«

Der Bentley fuhr an, wurde ein paar Meter zurückgestoßen, fuhr erneut an und war dann wieder auf dem Weg, den er gekommen war. Er ließ das Mädchen unentschlossen neben dem Austin stehend zurück. Sie sah, wie die Rücklichter des Bentley in einer Kurve verschwanden und schaute ziemlich verwirrt drein.

Sie suchte ihre Taschenlampe, knipste sie an und ging noch einmal zu dem Austin. Die Blutung war versiegt, das Blut war in der kalten Nachtluft geronnen. Sie richtete den Lichtstrahl auf die Leiche, griff vorsichtig durch das offene Wagenfenster und tastete die Taschen des toten Mannes ab. In einer Tasche steckten ein billiger Tabaksbeutel und eine Pfeife, in einer anderen Streichhölzer. Sie versuchte auch in die Hosentaschen zu greifen, aber dazu hätte sie die Leiche umdrehen müssen. Schaudernd zog sie ihre Hand zurück und blickte auf die verlassene Straße. Der Nebel wurde jetzt dichter. Das Mädchen zuckte mit den Schultern und wandte sich ab. Der Lichtstrahl der Lampe fiel auf ihr Taschentuch. Sie hob es auf, blutig wie es war, und presste es in ihrer Hand zusammen.

Das Lampenlicht traf jetzt auf eine weiße Nebelmauer, aber es ließ sie den Graben neben der Straße erkennen. Sie begann in Richtung Pittingly zurückzugehen. Auf einer leichten Steigung hatte sich der Nebel zu einem weißen Schleier verflüchtigt, und in der Hagedornhecke wurde ein Durchschlupf erkennbar. Sie folgte dem sich anschließenden Fußpfad über die Felder nach Osten. Etwas später blinkten die Lichter von Upper Nettlefold auf.

Anstatt in den Ort zu gehen, wandte das Mädchen sich nach Süden und schritt noch ungefähr fünfhundert Meter weiter, bis sie zu einem schlechten Weg kam, der kaum mehr als eine Wagenspur war. Ein Schild an einem verwitterten Pfosten trug die Aufschrift »Ivy Cottage«, und ein wenig später stand sie vor einem weißen Tor.

Das Mädchen öffnete es und ging über einen mit groben Fliesen gepflasterten Pfad zur Cottagetür. Sie war nicht verschlossen. Sie ging hinein und machte die Tür hinter sich zu. Im Haus führten unmittelbar vor ihr zwischen zwei Wänden steile Stufen in das Obergeschoß. An beiden Wänden lag eine Tür, die eine führte in die Küche, die Tür zur Rechten in das Wohnzimmer.

Sie stand offen. Das Mädchen öffnete sie weit und lehnte sich an die Wand. Ihre dunklen, spöttischen Augen lagen auf dem einzigen Bewohner des Zimmers, einem jungen Mann, der am Tisch saß und sie dümmlich betrachtete. Sie ließ ein kleines hartes Lachen hören.

»Bist du wieder nüchtern?«

Der junge Mann setzte sich auf und zog seinen Stuhl zurück. »Ich bin munter«, sagte er heiser. »Wo warst du?«

Das Mädchen trat ins Zimmer und warf die Tür mit einem Krach hinter sich zu, der den jungen Mann aufschreckte.

»O Gott, du machst mich krank!«, sagte sie ernst. »Wo ich gewesen bin? Das weißt du doch selbst. Du bist nichts wert, Mark, ein verkommenes, betrunkenes Tier!«

»Ach, halt die Luft an!«, sagte er ärgerlich. Er stellte sich mühsam auf die Füße und schlich zur Tür. Sie hörte ihn in der Küche hantieren und nahm an, dass er seinen schweren Kopf unter den Wasserhahn hielt. Ihre Lippen pressten sich zusammen. Sie nahm ihren Hut ab und warf ihn auf einen Stuhl. Dann ging sie zu der blakenden Öllampe und schraubte sie herunter.

Der junge Mann kam ins Zimmer zurück. Er schien sich zu schämen und mied ihre Augen. »Es tut mir leid, Shirley«, sagte er. »Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Ich versichere dir, dass es nur ein paar Drinks waren – höchstens drei. Ich wollte gar nicht in die verdammte Kneipe gehen – aber der Bauer von nebenan …«

»Ach, das kenne ich doch schon alles«, sagte sie ungeduldig. »Nicht mal an einem einzigen Tag kannst du dich vom Alkohol fernhalten. Und du wusstest doch genau, was du tun solltest.«

»Bitte schimpf nicht mit mir, Shirley«, sagte er etwas ärgerlich. »Schon gut, schon gut, ich weiß, dass ich nichts tauge. Du brauchst es mir nicht immer wieder vorzubeten. Ich hätte mich mit dem Burschen treffen müssen. Aber nun bist du wohl an meiner Stelle hingegangen?«

Sie zog den Revolver aus ihrer Manteltasche heraus und legte ihn auf den Tisch, dann knöpfte sie den Mantel auf. »Ja, ich bin hingegangen«, sagte sie knapp.

»Und es war wohl nichts, nehme ich an. Ich habe dir immer gesagt, dass wir einem Schwindler aufgesessen sind. Aber du hast darauf bestanden, in dieses elende Haus zu ziehen und mich in einem schmierigen, kalten Loch vegetieren zu lassen, nur um einer Illusion nachzujagen …«

Er brach unvermittelt ab, seine Augen blieben an ihrem Mantel hängen. »Um Gottes willen, Shirley, was ist das?«, fragte er rau.

Shirley zog den Mantel aus. »Blut. Ich muss ihn verbrennen.«

Der junge Mann wurde bleich und hielt sich am Tischrand fest.

»Was – was ist geschehen?«, fragte er. »Du hast die Pistole nicht benutzt – oder doch?«

»Nein, das musste ich nicht. Er war tot.«

»Tot?«, wiederholte er langsam. »Was meinst du damit – tot?«

»Erschossen. Nun siehst du wohl ein, dass ich keiner Illusion nachjage.«

Mark saß wie erstarrt da und stierte vor sich hin. »Teufel!«, sagte er. »Aber wer hat das getan?«

»Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir gut denken. Seine Taschen sind durchsucht worden, also muss der Jemand, der ihn erschossen hat, von unserer Verabredung gewusst haben. Auf jeden Fall hat der Mörder nichts gefunden.«

»Woher weißt du das?«

»Er hatte es nicht bei sich. Das konnte er gerade noch sagen. Er hatte Angst, nehme ich an, und hat es nicht mitgenommen.«

Mark streckte seine Hand über den Tisch und streichelte unbeholfen ihre Hände. »Es tut mir leid, Schwesterchen. Schlimm für dich. Armes Mädchen.«

Finster sagte sie: »Lass nur. Es ist mir sehr unangenehm.«

»Unangenehm! Es ist mehr als das. Wir sind jetzt nicht besser dran als zuvor! Und wenn das dumme Zeug überhaupt nicht existiert? Doch da der Bursche erschossen wurde, scheint es sicher, dass es tatsächlich da ist!«

Shirley blickte ihren Bruder ungeduldig an: »Das ist absolut sicher. Ich weiß sogar, wo es steckt. Er hat es mir gesagt.«

»Er hat’s dir gesagt?« Mark beugte sich vor. »Wo ist es denn?«, fragte er aufgeregt.

Das Mädchen stand auf. »Glaubst du, dass ich dir das sagen werde?«, meinte sie verächtlich. »Damit du alles ausplaudern kannst, wenn du das nächste Mal betrunken bist?«

Mark errötete. »Es geht mich genauso viel an wie dich.«

»Ja, es geht auch dich an. Aber du überlässt es mir, die schmutzige Arbeit zu machen. Gut, ich werde sie tun, aber du hältst dich da raus. Verstanden?«

Mark lenkte ein, aber er blieb hartnäckig. »Du bist ein Mädchen. Und du kannst es nicht tun. Dieser Mord gefällt mir ganz und gar nicht.«

»Das kann ich mir denken«, sagte sie. »Deshalb ist es besser, wenn du mit niemand darüber sprichst.« Sie beruhigte ihn. »Oh, Mark, lass um Gottes willen das Trinken einstweilen sein. Wir brauchen gute Nerven für unser Vorhaben, und wie kannst du mir von Nutzen sein, wenn du täglich sechs Stunden betrunken bist?«

»Du hast recht«, murmelte er und konnte sie nicht ansehen. »Aber ehrlich, heute war es nicht meine Schuld. Ich wollte überhaupt nicht in die Kneipe gehen, aber …«

»Ich weiß Bescheid«, sagte sie. »Du hast einen Bekannten getroffen, der dich nicht losließ. Das hast du schon öfter gesagt.«

2. Kapitel

Eine kurze Fahrt brachte Frank Amberley nach Upper Nettlefold, einem Landstädtchen, zehn Meilen von Carchester entfernt. Er ärgerte sich über sich selbst: Er wäre pünktlich zur Dinnerzeit in Greythorne gewesen und noch dazu auch nicht in einen wahrscheinlich höchst lästigen Mordfall verwickelt worden, wenn er nicht an der linken Abzweigung nach Pittingly vorbeigefahren wäre.

»Und warum, zum Teufel, ließ ich sie einfach laufen?«, fragte er sich laut.

Aber auf diese Frage konnte er sich keine Antwort geben. Er fluchte. »Ich bin ein verdammter Narr«, sagte er sich.

Er wusste selbst nicht, weshalb er die junge Frau freigegeben hatte. Sonst ließ er sich nicht leicht beeindrucken, und wenn ihre schroffe Selbstsicherheit ihn auch amüsiert hatte, war sie ihm doch nicht attraktiv erschienen. Ein mürrisches Mädchen vom Lande, das vor nichts Respekt hatte. Aber den Mord hatte sie nicht begangen, das war sicher. Trotzdem hätte er sie zur Polizei bringen müssen. Wenn sie den Mann auch nicht erschossen hatte, wusste sie doch bestimmt etwas über den Mord. Diesen Umstand konnte ein Mann nicht übersehen, der täglich genügend Anlass hatte, sich mit Verbrechen aller Art zu beschäftigen. Aber hätte sie irgendeine Chance gehabt, unverdächtig zu bleiben, wenn er sie der Polizei übergeben hätte? Die ganze Sache war einfach nicht geheuer. Nur ein paar anscheinend belastende Daten – und er zweifelte nicht daran, dass da einiges zu finden wäre –, und er würde dem Staatsanwalt einen netten Fall unterbreiten können.

Aber das war nicht sein Problem. Was er zu tun hatte, war klar. Nicht, dass er sich über das Mädchen und sein Wohlergehen Gedanken machte, aber wenn er nicht aufpasste, konnte er sich selbst in der Rolle eines Mitbeteiligten finden. Und warum das alles? Er wollte verdammt sein, wenn er es wusste.

Mr. Amberley erreichte Upper Nettlefold und fuhr zum Polizeirevier, einem alten Ziegelkasten am Marktplatz. Der diensthabende junge Polizist hielt einen Telefonhörer an sein Ohr, auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck müder Langeweile.

Er schien an Mr. Amberley wenig interessiert zu sein und sagte ins Telefon, dass sie bisher nichts gehört hätten, aber dass er sich sehr bemühen würde.

Als er den Hörer wieder auflegte, trug er etwas in das vor ihm liegende Formular ein und fragte dabei: »Und Sie wünschen?«

Mr. Amberley gab sich dem Stopfen seiner Pfeife hin. »Ist Sergeant Gubbins in der Nähe?«

Der junge Polizist gab zu, dass Sergeant Gubbins erreichbar sei.

»Ich möchte ihn sehen«, sagte Mr. Amberley und riss ein Streichholz an.

Der Polizist betrachtete Mr. Amberley mit Missbehagen. Seine harten Augen wanderten zum Pfeifenkopf. »Aber ziemlich schnell«, sagte Mr. Amberley.

»Da muss ich erst einmal nachsehen«, sagte der Polizist steif. »Ich werde mit dem Sergeanten sprechen.«

Er zog sich zurück, und Mr. Amberley schlenderte zu einem Plakat, das die Freuden schilderte, die jeden erwarteten, der eine Eintrittskarte für das jährliche Polizeikonzert erwarb.

Die Tür am Ende des Raumes, auf deren Glasscheibe das abschreckende Wort »Privat« stand, öffnete sich, um ein beleibtes Individuum mit vollem Gesicht und einem sehr kühnen Schnurrbart durchzulassen.

»Nun, mein Herr, was kann ich für Sie tun?«, sagte der Sergeant mit einer Stimme, die dazu bestimmt war, jedem Übeltäter größten Respekt einzuflößen.

Mr. Amberley drehte sich um. »Guten Abend, Sergeant«, sagte er.

Der Sergeant legte seine Strenge ab. »Oh, Mr. Amberley«, sagte er. »Es muss sechs Monate her sein, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Ich hoffe, dass Sie sich wohl fühlen. Kann ich irgendetwas für Sie tun?«

»O nein!«, sagte Mr. Amberley. »Aber ich dachte, es würde Sie interessieren, dass auf der Straße nach Pittingly ein toter Mann liegt!«

Der junge Polizist, der an seinen Tisch zurückgegangen war, riss bei dieser Nachricht Mund und Ohren auf, aber der Sergeant nahm sie gelassen hin. »Sie dürfen gern Ihre Witzchen machen«, sagte er nachsichtig.

»Danke«, sagte Mr. Amberley. »Aber es ist kein Witz. Es wäre besser, wenn Sie jemand hinschicken würden. Wenn Sie mich brauchen sollten, ich bin in Greythorne.«

Dem Sergeanten verging das Lächeln. »Ist das Ihr Ernst, Sir?«, fragte er.

»Vollkommen. Nüchtern bin ich auch. Es ist ein Mann in einem Austin Seven, durch die Brust geschossen. Sieht übel aus.«

»Mord?«, sagte der Sergeant. »Guter Gott! Warten Sie einen Augenblick, Sir! Wo haben Sie ihn gefunden?«

Mr. Amberley ging zum Tisch zurück und bat um einen Bogen Papier. Darauf zeichnete er eine grobe Skizze vom Tatort. »Wo das geheimnisvolle Pittingly liegt, weiß ich nicht, aber das Auto steht ungefähr an diesem Punkt, etwa eine Meile hinter der Abzweigung, die hierherführt. Ich hielt an und wollte den Mann nach dem Weg nach Greythorne fragen. Da sah ich, dass er tot war. Wahrscheinlich ist er ermordet worden. Ich würde Sie gern begleiten, aber ich bin schon eine Stunde zu spät fürs Dinner.«

»Das ist schon recht, Sir. Ich nehme an, dass Sie einen Tag oder zwei in Greythorne bleiben werden. Der Fall muss genau untersucht werden – aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Wilkens, rufen Sie Carchester an. Sie haben wohl nichts bemerkt, was uns auf eine Spur bringen könnte, Sir? Ist Ihnen niemand auf der Straße begegnet?«

»Nein, es ist ja auch sehr neblig draußen. Der Mann war noch nicht kalt, als ich ihn anfühlte – wenn Ihnen das ein Hinweis sein kann. Gute Nacht.«

»Gute Nacht, Sir – und besten Dank.«

Der Polizist hielt den Hörer hoch, und der Sergeant erstattete der Zentrale Bericht. Der Polizist rieb sich derweil das Kinn und starrte auf die Tür, die sich hinter Mr. Amberley geschlossen hatte. Als der Sergeant den Hörer auflegte, sagte der junge Mann erstaunt: »Das ist mal ein kühler Typ, den kann wohl nichts erschüttern.«

»Es ist Mr. Frank Amberley, Sir Humphreys Neffe«, antwortete der Sergeant. »Ein gescheiter junger Herr, kein Zweifel.«

»Er kommt rein und spricht so gelassen über einen toten Menschen, als handle es sich um Gänseblümchen«, sagte der junge Polizist missbilligend.

»Mehr bedeutet ihm ein solcher Fall auch nicht«, meinte der Sergeant. »Wenn Sie öfter eine Zeitung läsen, würden Sie sich über Leute seines Schlages nicht wundern. Er ist Rechtsanwalt, Strafverteidiger, und er wird es noch weit bringen.«

»Von mir aus kann er so weit kommen, dass ich ihn nicht mehr sehen muss«, sagte der Polizist. »Mir ist er einfach zuwider.«

»Schicken Sie mir Harper herein und ereifern Sie sich nicht über andere Leute. Es gibt viele Menschen, die Mr. Amberley nicht leiden können, aber ich glaube nicht, dass er sich viel daraus macht.«

Unterdessen war Mr. Amberley längst auf dem Weg nach Greythorne, das er in knapp zehn Minuten erreichte. Es war ein solides Gutshaus auf einem großen Gelände, das bis zum Flüsschen Nettle reichte.

Im Vorsaal traf Mr. Amberley auf seine Cousine, einen kecken Backfisch von achtzehn Jahren, die ihn fragte, was ihm zugestoßen sei.

Mr. Amberley legte ab und schenkte Miss Matthews einen vernichtenden Blick. »Du und deine Abkürzungen«, sagte er spitz.

Felicity kicherte. »Du bist ein grüner Esel, Frank. Hast du dich verfahren?«

»Nur zu sehr.« Er hörte, dass seine Tante kam, und wandte sich um. »Entschuldige bitte, Tante Marion, es war nicht meine Schuld. Komme ich zu spät zum Dinner?«

Lady Matthews umarmte ihn und sagte obenhin: »Mein lieber Frank! Du kommst schrecklich spät – und dabei gab’s ein Käsesoufflé. Felicity, sag irgendjemand, dass Frank da ist. Oh, hier kommt Mr. Jenkins! Jenkins, Mr. Amberley ist gekommen.« Damit verschwand sie in Richtung des Salons. Amberley grinste und rief ihr nach: »Tante Marion, muss ich mich umziehen?«

»Umziehen, lieber Junge? Natürlich nicht.«

Felicity zog ihren Vetter am Ärmel. »Frank, du kannst doch nicht eine geschlagene Stunde herumgeirrt sein. Du bist zu spät losgefahren. Gib’s zu!«

»Du fragst zuviel, Felicity. Nun lass mich bitte, ich muss mich ein wenig säubern.«

Nach fünf Minuten kam er wieder herunter und wurde von Felicity ins Speisezimmer geleitet. Während er aß, stützte sie ihre Ellenbogen auf den Tisch und hielt das Kinn in den Händen. »Der Ball findet am Mittwoch statt.« Frank seufzte.

»Hast du ein Kostüm mitgebracht? Was ist es?«

»Mephistopheles. Entspricht meinem besonderen Stilgefühl.«

Felicity zweifelte daran. »Das finde ich nicht richtig. Weißt du, ich gehe als Puderquaste, und so wirst du nicht zu meinem eigenen Stil passen.«

»Um Gottes willen, als Puderquaste. Ich möchte überhaupt wissen, wozu dieser Ball gut ist.«

Felicitys braune Augen öffneten sich weit. »Hat dir Mutti das nicht in ihrem Brief mitgeteilt?«

Frank musste lachen. »Tante Marions Briefe sind genauso wie ihre Konversation – die wichtigsten Sachen lässt sie aus.«

»Also, der Ball findet auf Gut Morton statt. Joan hat sich verlobt.«

»Joan?«

»Du kennst sie, Joan Fountain. Du hast sie bei uns kennengelernt.«

»Ach, das Mädchen mit den großen Augen. Wer ist ihr Verlobter?«

»Oh, der ist beinahe ein Engel. Er heißt Corkran. Ist steinreich, glaube ich. Sie haben sich vor kurzem verlobt. Der Ball soll eine Art Ehrung für sie sein.«

»Einen Augenblick. Wie heißt der Bursche mit Vornamen?«

»Corkran? Tony. Warum fragst du?«

Frank hob seine Augenbrauen. »Der alte Corks! Ich dachte mir gleich, dass er es sein müsse. Wir waren zusammen auf dem College.«

»Da muss er sehr glücklich gewesen sein«, sagte Miss Matthews höflich.

In diesem Augenblick trat ein großer, sehr schlanker Herr mit weißem Haar ins Zimmer. Frank erhob sich. »Guten Abend, Onkel.«

Sir Humphrey schüttelte Frank die Hände. »Ach, da bist du. Mir wurde eben gesagt, dass du eingetroffen seist. Was hat dich so lange aufgehalten?«

»Das war Felicity, Sir. Sie nannte mir eine Abkürzung, aber es war ein Umweg.«

»Und so hat sich der große Mr. Amberley verirrt. Auch die Mächtigen müssen fallen, Frank.«

»Es tut mir leid, Sir.«

»Die Wahrheit ist, dass Frank zu spät losgefahren ist«, sagte Felicity. »Und es nützt dir nichts, Frank, wenn du sagst, dass du sehr beschäftigt warst, denn das kenne ich schon. Machen die Rechtsanwälte denn keine Ferien im Sommer, Daddy? Aber stell dir vor, er kennt den Verlobten von Joan.«

Sir Humphrey schob seinem Neffen die Karaffe mit Portwein zu. »Tatsächlich? Corkran ist ein ziemlich einfältiger junger Mann, möchte ich meinen, aber er kommt aus einer sehr guten Familie. Dieser Kostümball soll, wie mir gesagt wurde, die Verlobung feiern. Felicity ist befreundet mit Miss Fountain.«

Es war offensichtlich, dass Sir Humphrey über diese Freundschaft nicht ausgesprochen glücklich war. Er suchte in seinem Gedächtnis nach irgendwelchen Informationen über die Fountains, aber es gab nichts her. Felicity wurde ans Telefon gebeten. Frank knackte eine Nuss und schälte sie heraus. »Ich habe nicht die volle Wahrheit gesagt.«

»Was geschah denn noch«, fragte Sir Humphrey und füllte sein Glas nach.

»Oh, es stimmt nicht, dass ich nur vom Weg abgekommen bin. Ich fuhr tatsächlich in der falschen Richtung, aber nicht eine ganze Stunde lang. Ich bin auf einen Mord gestoßen.«

»Gott soll mich schützen«, rief Sir Humphrey und tastete nach seinem Pincenez. Er drückte es auf seiner knochigen Nase zu Recht und betrachtete seinen Neffen erstaunt. »Wer ist ermordet worden?«

»Das weiß ich nicht. Es war ein Mann in mittleren Jahren, gut angezogen. Ich weiß nicht, wo er hingehörte. Es kann ein Kaufmann gewesen sein. Er lag in einem Austin Seven an der Straße nach Pittingly.«

»Oje, oje!«, rief Sir Humphrey schockiert. »Entsetzlich, entsetzlich. Wahrscheinlich ist es eine Untat von Straßenräubern.«

»Könnte es gewesen sein«, antwortete sein Neffe unverbindlich.

»Es wäre gut, wenn du deiner Tante und deiner Cousine nichts davon sagst«, erbat Sir Humphrey. »Es ist sehr bedrückend. Mörder vor der eigenen Haustür! Ich möchte wissen, wohin diese Welt noch geraten wird.« Sir Humphrey erregte sich noch über den bevorstehenden Untergang der Welt, als sie beide zu Lady Matthews in den Salon gingen, aber als Sir Humphreys Gemahlin ihn fragte, ob ihn etwas aufgeregt habe, widersprach er so heftig, dass sie sich Frank zuwandte und ihn um eine Erklärung bat.

Da Frank den Nerven seiner Tante mehr vertraute als Sir Humphrey, gab er ihr die gewünschte Auskunft. »Es ist etwas Schreckliches passiert, Tante. Ich habe eine Leiche gefunden.«

Lady Matthews zeigte sich nicht besonders alarmiert. »Guter Gott, Frank! Aber nicht bei uns, hoffe ich.«

»Nein, an der Straße nach Pittingly. Da ist jemand ermordet worden. Der Onkel meint, dass es Straßenräuber gewesen sein könnten.«

»Das klingt ja nach Mittelalter. Und an der Straße nach Pittingly. Eine ganz ungewöhnliche Stelle. Hast du überhaupt etwas zu essen bekommen?«

»O ja, danke. Ein sehr gutes Dinner.«

Sir Humphrey, als perfekter Gatte bekannt, streichelte beschwichtigend die Hand seiner Frau. »Du musst dich nicht aufregen, liebe Marion.«

»Nein, mein Guter, warum sollte ich? Aber für Frank muss es scheußlich gewesen sein. Hoffentlich haben wir nicht eine Verbrecherbande in der Nähe. Es wäre ja furchtbar, wenn sich der eigene Chauffeur als Führer einer finsteren Organisation entpuppen sollte.«

»Ludlow?«, sagte Sir Humphrey höchst verwundert. »Meine Liebe, Ludlow ist seit über zehn Jahren bei uns. Wie kommst du nur darauf, dass ausgerechnet er etwas mit diesem Mord zu tun haben könnte?«

»Oh, ich bin sicher, dass er nichts damit zu tun hat. Im alltäglichen Leben ereignet sich so etwas selten. Aber in diesem Buch –« sie griff unter die Kissen auf dem Sofa und holte ein Buch mit einem grausigen Umschlag hervor – »tat es der Chauffeur. Es ist wirklich entnervend.«

Sir Humphrey rückte sein Pincenez zurecht und nahm das Buch zur Hand. »›Der schleichende Tod‹«, las er. »Findest du das realistisch?«

»Nicht sehr«, gab Lady Matthews zu. »Am Ende ist der nette Mann des Buches der Übeltäter. Ich finde das ungerecht, wenn man ihn doch bei der Lektüre lieb gewonnen hat. Frank, hatte ich dich gebeten, ein Kostüm mitzubringen?«

»Ja, du hast es mir geschrieben. Was ist mit diesen Fountains? Sind sie neu hier?«

»Aber nein, ganz und gar nicht. Du musst dich an den alten Mr. Fountain erinnern können. Er verreiste niemals. Er lebt nicht mehr. Wie lange ist Jasper Fountain tot, Humphrey?«

»Zwei Jahre oder auch drei.«

»Ja, das dürfte stimmen. Ich mochte ihn nie, aber dafür sah man ihn auch selten, und Felicity legte damals wenig Wert darauf, sich mit seiner Enkelin anzufreunden – aber gegen die habe ich nichts. Ich glaube sogar, dass sie sehr liebenswürdig ist. Aber Basil Fountain konnte ich nie leiden. Wie geht es deiner Mutter, lieber Frank?«

»Es geht ihr gut, sie lässt dich herzlich grüßen. Aber du musst bei der Sache bleiben, Tantchen. Wer ist Basil und warum kannst du ihn nicht leiden?«

Lady Matthews blickte Frank sanft lächelnd an. »Meinst du nicht auch, Frank, dass man nie genau weiß, aus welchem Grunde man einen Menschen ablehnt?«

Mr. Amberley dachte angestrengt über diese Behauptung nach. Nach einer Weile verkündete er: »Ich glaube, dass ich das meistens weiß!«

»Ach, du bist so maskulin«, murmelte seine Tante. »Ich kann es selbst nicht erklären.«

Sir Humphrey unterbrach seine Lektüre der Abendzeitung und sagte: »Liebe Marion, mach bitte kein Geheimnis aus Mr. Fountain. Der Bursche ist durchaus in Ordnung. Ich kann nicht sagen, dass ich viel über ihn nachdenke, aber wahrscheinlich bin ich altmodisch. Felicity, tu mir den Gefallen und mach die Tür zu – es zieht ja fürchterlich.«

Felicity gehorchte. »Entschuldige bitte, Joan holte mich ans Telefon. Sie hat etwas Unangenehmes erlebt. Ihr Kostüm ist gekommen. Basil sah die Rechnung und regte sich mächtig darüber auf. Er würde sie nicht bezahlen. Man möchte meinen, er wäre bankrott. Joan sagt, dass er immer über das viele Geldausgeben schimpft. Das ist absurd, wenn man bedenkt, wie wohlhabend er ist.«

Sir Humphrey blickte Felicity über sein Pincenez hinweg an. »Du solltest deine Freundin nicht darin ermutigen, geringschätzig über ihren Bruder zu sprechen«, sagte er.

»Er ist nicht ihr richtiger Bruder«, sagte Felicity ungeduldig. »Und er ist sehr knickrig. Aber Joan konnte ihn beschwichtigen. Ich glaube, er tröstet sich mit dem Gedanken, dass er nicht mehr lange für sie sorgen muss.«

»Sag mal, hast du die ganze Zeit über mit einem einzigen Menschen telefoniert?«, schaltete sich Frank ein.

»Aber gewiss. Und warum nicht? Übrigens erzählte mir Joan, dass sie Basil dazu bringen wollte, sich als Mephistopheles zu verkleiden, denn sie und Tony werden als Margarete und Faust gehen, aber Basil lehnte das ab. Und das war gut so, denn ich konnte Joan sagen, dass ich selbst einen Mephisto mitbringen würde. Das hat sie mächtig gefreut.«

»Könntest du mich nicht ein wenig ins Bild setzen?«, fragte Frank. »Diese Rätsel gehen mir allmählich auf die Nerven. Wer ist Basil?«

»Er ist Joans Stiefbruder, du Idiot.«

»Das habe ich bereits begriffen. Ist er jetzt der Besitzer des Gutes?«

»Natürlich. Er hat alles geerbt, als der alte Fountain abkratzte.«

Sir Humphrey blickte wieder leicht gequält auf. »Mr. Fountain ist gestorben, mein Kind.«

»Schon gut, Daddy. Er ist also gestorben. Basil war Mr. Fountains Neffe, und da Mr. Fountain keine Kinder hatte, war er Alleinerbe. So einfach ist das.«

»Aber nein, Jasper Fountain hatte Kinder«, stellte ihre Mutter richtig. »Das heißt, genau gesagt, nur eins. Dieser Sohn starb vor drei Jahren. Ich habe die Todesanzeige in der Times gelesen.«

Felicity war erstaunt. »Ich habe nie etwas von einem Sohn gehört. Irrst du dich auch nicht, Mammy?«

»Nein, durchaus nicht, Darling. Er konnte sich hier nicht zurechtfinden und ging nach Südamerika.«

»Nach Afrika, meine Teure«, sagte Sir Humphrey hinter seiner Zeitung.

»Wirklich, Humphrey? Aber im Grunde ist es auch egal. Es hat einen Skandal gegeben, irgendetwas mit Spielkarten. Der junge Mann hat viel getrunken, und das erklärt wohl sein sonderbares Benehmen. Sein Vater wollte jedenfalls nichts mehr mit ihm zu tun haben. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nicht mehr lebt.«

»Somit existiert er also nicht mehr«, sagte Frank. »Und der unangenehme Basil – hat er auch sonderbare Angewohnheiten?«

»Davon weiß ich nichts, mein Lieber.«

Sir Humphrey legte seine Zeitung hin. »Heutzutage steht selten etwas Erfreuliches im Blatt, nur sensationelle Berichte über schreckliche Verbrechen«, sagte er abschließend. »Habt ihr jungen Leute Lust zu einem Bridge?«

Am nächsten Tag musste Felicity in Upper Nettlefold einige Einkäufe für ihre Mutter besorgen, und sie bestimmte, dass Frank sie begleiten müsse. Franks Vorschlag, dass die Expedition mit dem Wagen durchgeführt werden sollte, wurde strikt abgelehnt. »Wolf muss ausgeführt werden«, sagte Felicity.

Wolf war Felicitys Schäferhund. Als er aus dem Stall geholt wurde, gab er seiner Freude Ausdruck, indem er wild um seine Herrin herumsprang und auf den ersten hundert Metern ihres Weges wie irre bellte. Wolf war leider wenig diszipliniert, bei der Annäherung eines Autos musste er jedes Mal festgehalten werden, dazu hatte er die Gewohnheit, sich ohne Voranmeldung in wüste Streitigkeiten mit anderen Hunden zu stürzen.

Die enge Hauptstraße der kleinen Stadt war wie immer an Werktagen vollgeparkt mit Wagen, deren Besitzer ihre Einkäufe tätigten. Wolf tauschte Unfreundlichkeiten mit einem Airdale aus, der in einem langen Tourenwagen saß. Felicity kannte den Wagen und nannte Tony Corkran als Eigentümer. In diesem Augenblick kam ein schlankes, blondes Mädchen in einem Tweedkostüm aus dem Konfektionsgeschäft heraus, ein junger Mann ging hinter ihr.

»Das ist Joan«, rief Felicity und rannte über die Straße. Frank folgte ihr und hätte fast Wolf losgelassen, der einer Schlachterei zustrebte.

Felicity wandte sich um: »Oh, Frank, was sagst du nun? Joan erzählt mir eben, dass ihr Butler ermordet worden ist. Hier ist übrigens mein Vetter, Frank Amberley, Joan. Er sagte mir, dass er Sie kennt, Mr. Corkran. Das ist ja schrecklich mit Dawson! Wie ist es geschehen?«

»Ihr Butler?«, sagte Frank, den Mr. Corkran aus einem herzlichen Händedruck entließ. »Das ist doch nicht möglich!«

»Ja, es ist ekelhaft«, sagte Anthony Corkran, ein junger Mann mit angenehmer Unbefangenheit. »In einem Augenblick murmelte Dawson noch ›Wünschen Sie Wein, Sir?‹, und im nächsten Augenblick hat es ihn erwischt. Eine dumme Sache, nicht?« Er betrachtete seinen einstigen Schulkameraden mit dem Respekt, der einem höheren Wesen gebührt. »Ich weiß selbstverständlich, dass Zwischenfälle dieser Art für einen Gehirnakrobaten vom Gericht tägliches Brot sind. Aber trotzdem – es ist gemein. Entschieden eine miese Sache.«

»Entschieden«, stimmte Frank zu. Er blickte finster drein. Seine Cousine warf ihm trotzdem vor, dass er sich wenig interessiert zeige.

»Nein, ganz im Gegenteil«, sagte Frank. »Ich bin außerordentlich interessiert. – Wissen Sie, wie das vor sich gegangen ist, Miss Fountain?«

Das blonde Mädchen sagte zurückhaltend: »Bis jetzt wissen wir noch nicht viel. Mr. Dawson hatte seinen freien Nachmittag, und er scheint mit unserem kleinen Austin weggefahren zu sein. Basil stellt ihn der Dienerschaft zur Verfügung, weil unser Haus so abgeschieden liegt und keine Busverbindung besteht. Wir wussten überhaupt nichts, bis spät in der Nacht ein Polizist auftauchte und Basil mitteilte, an der Straße nach Pittingly wäre ein toter Mann gefunden worden, der als Mr. Dawson identifiziert worden sei. Er ist erschossen worden. Der Mord ist ebenso schrecklich wie rätselhaft. Denn Dawson ist seit undenklichen Zeiten auf dem Gut gewesen, und wir können uns niemand vorstellen, der ihm den Tod gewünscht hätte. Basil ist sehr aufgeregt.«

»Dawson war also ein richtiges Faktotum?«

»Ja, ganz und gar«, sagte Anthony. »Ein wirkliches Fossil.«

Joan schüttelte sich. »Es ist furchtbar. Dass uns das zustoßen musste. Dawson war im Grunde kein Faktotum, weil wir ihn mit Collins übernommen haben, als Onkel Jasper gestorben war. Nun wäre es sehr herzlos, wenn wir am Mittwoch unseren Ball veranstalten würden.«

»Aber, mein Liebling, wir können doch nicht ewig herumsitzen und weinen«, sagte Joans Verlobter. »Ich muss dir offen sagen, dass Bruder Basil mir auf die Nerven geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dawson sein bester Freund gewesen sein soll – aber er tut so.«

»Darling, so ist es doch nicht«, sagte Joan geduldig. »Ich gebe mir die größte Mühe, dir klarzumachen, was Basil bei diesem Tod empfindet. Er kann ihn einfach nicht ertragen. Du bestehst darauf, zu glauben, dass er hartherzig ist, weil er sich so gibt, aber das ist er nicht. Und das liebe ich eben an ihm.«

»Aber hierin irrst du dich doch«, ermahnte sie Anthony. »Basil jagt und schießt mit Leidenschaft, oder nicht?«

»Das stimmt schon, aber mit dem Tod möchte er nichts zu tun haben. Du wirst niemals sehen, dass er die Vögel angefasst hat, die er geschossen hat. Aber darüber darfst du nicht sprechen, weil niemand davon wissen soll. Er wollte noch nicht einmal Jennies Wurf vergraben, er konnte die Tierchen nicht anfassen.«

»Schön, aber ich meine doch, dass er seine Trauer übertreibt«, sagte Mr. Corkran.

Joan schwieg, sie schien sehr bedrückt.

»Es ist nicht besonders erhebend, wenn der eigene Butler erschossen wird«, sagte Felicity, als sie von einer Aufregung in der Mitte der Straße unterbrochen wurde. »Guter Gott!«, schrie sie. »Das ist Wolf.«

Wolf war einer Bulldogge begegnet, als er aus dem Schlachterladen herauskam. Beide Hunde hassten sich auf den ersten Blick, und ohne zu zögern, stürzten sie sich ins Gefecht. Eine junge Frau sprang vor und versuchte, die Bulldogge wegzuziehen. Mr. Amberley unterstützte sie und packte Wolf im Genick. Die Hand des Mädchens schloss sich fest um den Hals der Bulldogge. »Halten Sie Ihren Hund fest«, rief sie. »Ich muss Bill die Luft abdrücken. Das ist die einzige Möglichkeit.«

Mr. Amberley sah schnell zu ihr hoch, aber sie beugte ihr Gesicht über den Hund.

Die Bulldogge hatte Wolfs Kehle gepackt, doch ihre Herrin presste ohne Erbarmen ihre Luftröhre, und sie musste Wolf loslassen. Mr. Amberley zog Wolf an sich und hielt ihn fest. Das Mädchen nahm die Bulldogge an die Leine und sah endlich auf. »Ihr Hund hat angefangen«, begann sie und schwieg sofort erschrocken, als sie Mr. Amberley erblickte. Sie wurde bleich.

»Das sagt man immer«, meinte Frank kühl. »Aber ich glaube nicht, dass Ihr Hund verletzt ist.«

Sie schlug die Augen nieder. »Nein«, sagte sie und wollte weggehen, wenn nicht Felicity dazugekommen wäre. »Es tut mir schrecklich leid, ich hätte ihn an der Leine halten müssen. Hoffentlich hat Wolf Ihrem Hund nichts getan.«

Das andere Mädchen lächelte fast verächtlich. »Eher ging es andersherum, möchte ich sagen.«

Felicity betrachtete sie mit freundlichem Interesse. »Sind Sie nicht das Fräulein, das im Ivy Cottage wohnt?«, erkundigte sie sich.

»Ja, mein Bruder und ich haben das Haus möbliert gemietet.«

»Werden Sie lange dort wohnen? Sie sind doch Shirley Brown, nicht wahr? Ich bin Felicity Matthews, und dies ist mein Vetter, Frank Amberley.«

Miss Brown verbeugte sich leicht vor Felicity, aber Mr. Amberley würdigte sie keines Blickes. »Ich wünsche mir schon länger, Sie kennen zu lernen«, setzte Felicity die Unterhaltung fort. »In dieser herrlichen Gegend gibt es praktisch keine jungen Menschen. Kennen Sie Miss Fountain?«

Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Nein, ich gehe selten aus. Mein Bruder ist nicht gut auf den Beinen.«

»Das ist bedauerlich«, sagte Felicity mitfühlend. »Joan, das ist Miss Brown, die im Ivy Cottage wohnt.«

»Darf ich darauf aufmerksam machen«, ließ Frank sich hören, »dass wir den Verkehr behindern?«