9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Charles Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

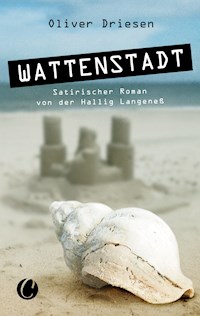

In der Nordsee vor der Hallig Langeneß plant der Wattenscheider Industrielle Konrad Klapp das ganz große Ding: die „Wattenstadt“, den ersten tauchfähigen Gezeiten-Erlebnispark der Welt. Mit skrupelloser Bauernschläue räumt der bestens vernetzte Turbokapitalist aus dem Kohlenpott alle Widerstände von Umweltschützern, Halligbewohnern und Behörden beiseite. Doch mit dem Starrsinn einiger bodenständiger Widersacher hat Klapp nicht gerechnet – und schon gar nicht mit der unterschätztesten Spezies im Wattenmeer, der Wellhornschnecke. „Im Kern blödsinnig und trotzdem nah an der Wirklichkeit … ein mit viel Witz erzählter, kurzweiliger Roman … und ein kluger obendrein.“ – Lübecker Nachrichten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Oliver Driesen

Wattenstadt

Satirischer Roman von der Hallig Langeneß

Driesen, Oliver: Wattenstadt. Satirischer Roman von der Hallig Langeneß Hamburg, Charles Verlag 2021

Originalausgabe

ePub-eBook: ISBN 978-3-948486-30-3

Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

Print-ISBN: 978-3-948486-28-0

Lektorat: Christiane Rose, HamburgKorrektorat: Lisa Seidelt, ManinzSatz: Charles Verlag, HamburgUmschlaggestaltung: © Annelie Lamers, HamburgUmschlagmotiv: © pixabay.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der Charles Verlag ist ein Imprint der Bedey und Thoms Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg

© Charles Verlag, Hamburg 2021

Alle Rechte vorbehalten.

www.charlesverlag.de

Für Christiane,

die mit mir seit 19 Jahren

alle Sturmfluten abgewettert hat.

Kapitel 1: Werfen Sie, Westerholdt!

Heute war ein guter Tag für eine Hinrichtung. Westerholdt sah es kommen, bevor der Agenturfuzzi überhaupt die Chance hatte, für irgendwelche Erklärungen den Mund zu öffnen. Das war genau betrachtet keine prophetische Gabe, nur Erfahrung. Der 72-jährige Westerholdt mit seinem stets sorgfältig gescheitelten weißen Haarschopf und den tiefen Tränensäcken war seit 22 Jahren Aufsichtsratschef der Wamabag. In der Verwaltungszentrale der Wattenscheider Maschinenbau AG konnte er die Todgeweihten mit verbundenen Augen erkennen. Auch das war keine Hexenkunst, er folgte einfach dem Geruch. Und der Agenturfuzzi verströmte ganz deutlich das Aroma einer letzten Ölung. Er war ein Toter im Wartestand, der sein Urteil auf der Stirn geschrieben trug. Nur hatte er nicht in den Spiegel schauen können, um es zur Kenntnis zu nehmen, seit er diesen Saal betreten hatte.

Aber Westerholdt sah es, und wahrscheinlich sah es jeder der übrigen neun am Tisch Platzierten. Sie waren ja alle lang genug dabei. Selbst Estelle de Maizière, mit ihren erst 36 Lenzen schon Kommunikationschefin der Wamabag, schien etwas zu ahnen. Sie nestelte zunehmend nervös am Kragen ihrer extrem teuren silbergrauen Seidenbluse unter dem Nadelstreifen-Blazer, während ihre Augen alarmiert zwischen der Projektionsleinwand an der Stirnseite des palisandergetäfelten Raumes und dem ölig schwarzen Schopf des ahnungslosen Toten hin und her wanderten. Besser wär’s, dachte Westerholdt, sie ahnte etwas. Es war ihr zu verdanken, dass die De-facto-Leiche hier angetanzt war.

Der Agenturfuzzi hatte einen Fehler gemacht. Na gut, er hatte drei gemacht: Er hatte eine falsche Berufsentscheidung getroffen, als er in die Werbung gegangen war. Er hatte von irgendwelchen Praktikanten den idiotischsten Slogan der Welt ausbrüten lassen. Aber vor allem hatte er den Slogan in diesem von goldgerahmten Porträts früherer Vorstandschefs gezierten Konferenzraum, vor aller Augen, mit dem Beamer an die Leinwand projiziert, wo die Buchstaben und Wörter nun deutlich lesbar leuchteten. Schon bevor die Sitzung begonnen hatte. Schon bevor der Alte überhaupt hereingekommen war. Schlimm. Armer Mann.

W eltweit

A ktives

M aximal

A mbitioniertes

B usiness

A us

G ermany.

Jetzt geht gleich das Gemetzel los, dachte Westerholdt, während der Agenturfuzzi sich eine Öl-Strähne aus der tiefengebräunten Stirn wischte und, mit vorgerecktem Kinn Souveränität simulierend, über den Tisch gelehnt die Einstellknöpfe seines Beamers zu korrigieren vorgab. Der Mann hatte bestimmt eine Art Vortrag einstudiert, der Ärmste. Die Zeiger auf der Fünfzigerjahre-Uhr über der Eingangstür ruckten auf Punkt elf, und als ob es dieses Signals bedurft hätte, verstummte das letzte Gesprächsgemurmel im Raum.

Beide Flügel der schweren Eichentür wurden gleichzeitig aufgerissen. Ein kühler Windhauch streifte die elf bereits Versammelten, gefolgt von einem Donnergrollen: Konrad Klapps Bassbaritonstimme, die Naturgewalt aus der Fülle von 120 Kilogramm Lebendgewicht, verteilt auf 201 Zentimeter Gardemaß. Der Besitzer der Stimme blinzelte aus zusammengekniffenen Schweinsäuglein angewidert ins grelle Licht der Projektion. »Entschuldigen Sie, dass ich offensichtlich zu spät bin. Vielleicht mögen Sie mich gnädigerweise darüber ins Bild setzen, was Sie in meinem Unternehmen bereits alles ohne mich entschieden haben!«

Ohne diese Auskunft tatsächlich zu erwarten oder auch nur für möglich zu halten, ließ Klapp sich in seinen dunkelroten Ledersessel mit der erhöhten Rückenlehne sinken, nahm nacheinander die Reihen des Managements und des Aufsichtsrats links und rechts des zehn Meter langen Tisches ins Visier, als ob er die Abwesenheit von Haarschuppen auf ihren Revers inspizieren würde, registrierte für eine Sekunde die überzählige und die Symmetrie störende Person, die sich hinten rechts herumdrückte, und hielt dann inne wie zum Gebet. Während er den Kopf leicht senkte, zog seine Stimme nun das Register Demut, in den Obertönen von Mordlust kontrastiert. »Wenn niemand etwas dagegen hat und da wir offensichtlich vollzählig sind, mehr als vollzählig, erkläre ich diese gemeinsame Vorstands- und Aufsichtsratssitzung für eröffnet. De Maizière, was tut der Herr dort hinten hier und was hat diese Leuchtschrift zu bedeuten, die meine Augen blendet?«

»Mein Name ist …«, begann der Agenturfuzzi, obwohl ausdrücklich nicht angesprochen, und beging damit einen weiteren Fehler. Doch da er sowieso tot war, tat das kaum noch etwas zur Sache. Jetzt galt es nur noch zu verhindern, dass sich sein unabweisbares Schicksal zur Epidemie ausbreiten konnte. »Das ist Punkt zwei der Tagesordnung, Herr Doktor Klapp«, beeilte sich daher de Maizière mit kernkompetenter Eisbeutelstimme zuzuschnappen, was die Anatomie des weiblichen Sprechapparats angesichts des dahinterstehenden Drucks leider nicht ohne ein gewisses juveniles Quäken zuließ. »Präsentation und gegebenenfalls Verabschiedung des neuen Claims der Wamabag Corporate Communications für die kommenden beiden Geschäftsjahre.«

»Ver-ab-schie-dung«, ließ Klapp sich das Wort noch einmal auf den eigenen Lippen schmecken, betont leise, doch nur scheinbar wie zu sich selbst. »Das scheint mir hier das Stichwort zu sein. Junger Mann!« Er fasste den Agenturfuzzi ins Auge und stemmte sich halb aus seinem Sessel empor, wodurch sich im selben Maß auch das Volumen seiner Stimme erhob: »Haben Sie eine blasse Ahnung, wie lange dieses Unternehmen besteht?« Der Mann, gar nicht so jung, wie es sein sportives Äußeres und Klapps spöttische Anrede nahelegten, rühmte sich durchaus, stets seine Hausaufgaben zu machen. »Die Wamabag wurde 1875 von Carl Johann Klapp als Wattenscheider Maschinenbau Aktiengesellschaft gegrün …« So weit kam er, doch an dieser Stelle fegte ihm das Klapp-Organ mit Orkanstärke entgegen: »Ich hatte Sie nicht um einen VORTRAG gebeten, sondern um eine JAHRESZAHL!« Jetzt erst, angesichts der obszönen Lautstärke und Dreistigkeit des Ausbruchs, dämmerte dem Überrollten, dass dies nicht sein geplanter glanzvoller Auftritt sein würde, nicht einmal sein ehrenvoller Abtritt. Zu spät. Immer zu spät, dachte Westerholdt wehmütig.

»Hundertvier …, äh, hundert …, hundertfünfundvierzig«, konnte der Agenturfuzzi gerade noch stammeln. »EINHUNDERTFÜNFUNDVIERZIG!«, bestätigte Klapp wie zum Beweis der Schuld. »Und meinen Sie vielleicht, dass wir in das einhundertSECHSundvierzigste Jahr meiner Zeitrechnung eingetreten wären, wenn mein Urgroßvater den Namen Wamabag mit derart unwürdigen, unbrauchbaren, ja undenkbaren Vokabeln verunstaltet hätte, wie Sie sie mit Ihrem Dingsda an meine schöne Wand werfen?«

»Herr Doktor Klapp, mit Verlaub, der Claim, den meine Agentur für diesen Pitch entwickelt hat, stellt das dynamisch-innovative Potenzial der Wamabag in den Kontext einer globalen …« Er zuckt ja noch, dachte Westerholdt beeindruckt, doch schon unterbrach von der gegenüberliegenden Tischseite Estelle de Maizière den Agenturfuzzi, im vollen Bewusstsein, was hier für sie selbst auf dem Spiel stand. »Ihr Claim taugt nicht einmal für die Auslandsmärkte. Wir hatten im Briefing ausdrücklich verlangt, eine englische Entsprechung mitzuliefern!«

»Nun, das dürfte ein unterhaltsames Experiment sein«, ließ Klapp sich diese Vorlage nicht entgehen, während der Kopf des Fuzzis zunehmend entsetzt zwischen seinen beiden Peinigern hin und her ruckte. Scheinst den Hals noch mal aus der Schlinge zu ziehen, Estelle, dachte Westerholdt, während der Alte wieder in den Schulmeister-Modus zurückschaltete: »Als ich das letzte Mal nachsah, erwirtschafteten die 18 Werke meiner Gruppe etwa 74 Prozent des Gesamtumsatzes von 8,7 Milliarden Euro im Ausland. Erläutern Sie uns doch bitte: Wie funktioniert Ihr unausgegorener Quatsch auf Englisch?«

Da er nicht gleich sterben durfte, sondern erst noch zur Belustigung des Circus Maximus gebraucht wurde, kämpfte der Agenturfuzzi weiter. Mit dem sinnlosen Mut des moribunden Gladiators und flackerndem Blick auf die Leinwand übersetzte er spontan, unvorbereitet, tollkühn und in Echtzeit:

»W … orldwide

A ctive

M axi … mum … mally

A mbi … tious

B usiness

A us … aus … out …«

Auf dieses Wort schien Klapp gewartet zu haben. »Out? OUT???«, fuhr er wie ein besonders ausgehungerter Zirkuslöwe auf den verwundeten Buchstaben-Kämpfer nieder. »Ja, was? OUT GERMANY? Mein lieber Mann, ich sage Ihnen was: SIE sind OUT! Sie sind sogar SO OUT, dass Sie sofort auch aus diesem Saal OUT sind. RAUS! Und nehmen Sie Ihre verdammte Lichtschleuder mit! Danke! Nächster Punkt!«

Der Agenturfuzzi war jetzt nicht mehr gebräunt, sein markant-männliches Gesicht hatte sich in ein Wachstuch verwandelt, kontrastreich umrahmt von der Schweröl-Frisur. Der nun auch offiziell Tote raffte seinen Laptop und den Beamer an sich, wobei die Kabel aus ihren Sockeln rissen und um seine Hüfte schlackerten, und trippelte an zehn Metern Tisch entlang wortlos zur Tür wie jemand, der sein Wasser nicht mehr halten konnte.

Out, dachte Westerholdt, over and out. Zur Abschlusskontrolle blickte er auf. Die Zeiger über dem Eingang, der zum Ausgang geworden war, standen bei 11:08 Uhr.

»Meine Herren«, setzte Klapp in geschäftsmäßigem Ton erneut an, nachdem sich das Elend auf zwei Beinen verflüchtigt und das entrüstete Gemurmel gemäßigt hatte. Wie immer ignorierte er dabei in seiner Anredeformel die Weiblichkeit de Maizières, der einzigen Frau im Saal. Als sein Urgroßvater Carl Johann, jetzt erster von links in der Ahnengalerie, in diesem Saal noch das Kommando gehabt hatte, waren schließlich auch keine Weiber zu begrüßen gewesen. Konrad Klapp hielt sich etwas auf seinen Sinn für Gerechtigkeit zugute, Gerechtigkeit vor der Geschichte, wie er es nannte. Wer ihm diente, hatte seinen Mann zu stehen, basta.

»Meine Herren, wir kommen damit zum eigentlich an erster Stelle vorgesehenen Punkt der heutigen Agenda: Vision 2.0. Ich habe Sie als Vorstände« – strenger Blick nach links – »und Aufsichtsräte« – herablassender Blick nach rechts – »heute gemeinsam einbestellt, um Ihnen ein Projekt nahezubringen, auf das ich im Rahmen unserer Diversifizierungsstrategie nicht weniger als ein Gutteil unserer Zukunft als Unternehmen zu begründen hoffe.«

Ach du Schande, dachte Westerholdt. Ach du Schande. Auf Klapps Stichwort »Projekt« schossen ebenso viele dunkle Ahnungen wie finstere Erinnerungen durch seinen Kopf. Es war eindeutig keine Gabe, sondern ein Fluch, lastend auf dem, der zu lange im Unternehmen war. Wenn er auch nicht wissen konnte, was Klapp im Schilde führte, hatte Westerholdt doch genügend Erfahrung mit dem Wort Projekt, um Unheil zu wittern. Nicht, weil Klapp kein fähiger Unternehmer mit Mut zu visionären Entscheidungen war – er war es, innerhalb klar umrissener Grenzen. Diese Grenzen bildeten die Weltmärkte für Maschinen und Anlagen, von der Druckereistraße bis zum Fluggepäcktransportsystem.

Doch leider sah »Klappofant«, wie der Vorstandschef unternehmensintern wegen seiner physischen und seelischen Massivität genannt wurde, seit dem überschrittenen 50. Lebensjahr seinen Daseinszweck darin, diese Grenzen zu sprengen. Was immer noch nicht schlimm gewesen wäre, wenn er sich vom dazu berufenen Aufsichtsrat mit Westerholdt an der Spitze hätte erden lassen, sobald der Visionär in ihm haltlos in die Stratosphäre abzudriften drohte. Er ließ aber nicht. Ließ ums Verrecken nicht. Der Klappofant hob ab, wie es ihm beliebte, um die Welt mit seinen explosiven Ideen zu bombardieren. Und Subalterne wie Westerholdt oder de Maizière durften dann in die Bombentrichter hinein waten und die Klappofantenscheiße entsorgen, die aus fünftausend Metern Höhe abgeworfen worden war.

Diversifizierungsstrategie, ha, vielen Dank auch! Der letzte Versuch in diese Richtung, nämlich den Anlagen- und Technologiekonzern mit ganz anders gearteten Produkten und Dienstleistungen auf eine breitere Grundlage zu stellen, war vor einem guten Jahr der Zukauf eines malaysischen Unternehmens für Kosmetikprodukte gewesen. Es hatte eine Hautpflegeserie auf Palmölbasis produzieren sollen. Die Idee hatte natürlich Carmen ausgebrütet, Klapps 15 Jahre jüngere Frau in dritter Ehe, die als frühere TV-Moderatorin ihren Jugendwahn mit einem Geschäftsmodell verwechselte. Leider war das Palmöl mit irgendwas verunreinigt gewesen, das chemisch mit dem Entlaubungsmittel Agent Orange aus dem Vietnamkrieg verwandt war. Klapp hatte sich die Einzelheiten erspart und die nicht unbeträchtlichen Verluste aufgrund von Schadensersatzklagen in der Bilanz abgeschrieben. Er hatte außerdem eine ganze Reihe Verlagsmanager und Chefredakteure ziemlich üppig alimentieren müssen, um die Sache wenigstens in den nationalen Medien nicht allzu hoch kochen zu lassen.

Die Projektionswand war erloschen und eingerollt, denn so etwas brauchte ein Konrad Klapp nicht, wie Westerholdt gelernt hatte. Lenkte die Leute nur vom Wesentlichen ab: von Konrad Klapp. Carl Johann zu seiner Zeit hatte auch keine gehabt. Visionen mussten einfach laut und souverän genug in den Raum geschmettert werden, um auf die Pfingstgemeinde überzuspringen wie heilige Flammen. Diesen Trick hatte sich Klapp in seiner Laufbahn frühzeitig vom Herrn Jesus abgeschaut, der in seinen besten Jahren möglicherweise eine halbe Stufe über ihm selbst gestanden hatte.

Schon zogen dröhnende Wortketten an Westerholdt vorbei. Die Augen hatte der Aufsichtsratschef abwehrend geschlossen, was nach außen hin als höchste Konzentration durchging, doch Ohren hatten bedauernswerterweise keine Lider. »… Kanzlerin mich neulich beauftragt …«, erreichte sein Bewusstsein, »… Arbeitsplätze in den strukturschwachen Küstenregionen …, … müssen den Medien etwas bieten …, … gerade im Wahljahr …, … innovativer Charakter unseres Unternehmens und der gute Name meiner Vorfahren …, … Ihnen nunmehr darlegen, worum es sich handelt.«

An dieser Stelle blinzelte Westerholdt, denn hinter geschlossenen Lidern hatte er eine rasend schnelle Verdunkelung des Saals bemerkt. Tatsächlich waren alle Fenster mit lichtundurchlässigen Rollos bedeckt worden, die Lampen waren auf Null gedimmt, und an der Stirnwand hing in gleißendem Weiß wieder ausgerollt die Multimedialeinwand, die Klapp doch erst vor wenigen Minuten hatte verschwinden lassen. Der Saal verfügte natürlich über einen eigenen Beamer, der sogar viel leistungsfähiger war als das klägliche Gerät des Fuzzis. Und dieser Beamer, normalerweise verborgen unter einem ausschwenkbaren Plattenelement der teakhölzernen Kassettendecke, war jetzt zur Ausstrahlung bereit. Kalt erwischt, schalt Westerholdt sich insgeheim selbst. Als Veteran hätte er es nach so vielen Jahren inzwischen wissen müssen: Konrad Knapp war es gleichgültig, was sein »Geschwätz von gestern« gewesen sein mochte. Niemand brauchte einen Beamer? Wenn einer klappofantösen Vision in bewegten Bildern und Dolby-Surround-Ton nachgeholfen werden konnte, dann her damit! Showtime, Ladies and Gentlemen! Ein donnernder Applaus bitte für den fabulösen, den sensationellen, den einen und einzigen Konraaaaaaad KLAPP!

»Die Wamabag. Kompetenz mit Sitz im industriellen Herzen des Ruhrgebiets.« Aus den Hochtönern und Subwoofern, die in allen vier Wänden verborgen waren, drang die wohlbekannte, resonanzverstärkte Sprecherstimme des aktuellen Wamabag-Imagefilms. Dazu dynamische Beats. Dschiggedigg-dschiggedigg-dschiggediggedigge-däng. Schwebende Synthesizer, unterlegt mit Newsflash-Fanfaren. Da-bssbss-da-bssbss-da-bssbss-da-bing. Klapp, der es theatralisch liebte, schickte also vor seinem Live-Auftritt erst mal das Grundsätzliche über den Äther. Auf der Leinwand flimmerten die allen Konzern-Führungskräften bestens vertrauten Luftbilder des Stammwerks in Bochum-Wattenscheid. Alte Backsteinmauern, gestufte Giebel, moderne Flachbauhallen, qualmende Schlote. Überblendung, innen: Kompetente Ingenieure, in angeregte Fachgespräche vertieft vor Bildschirmen, die dreidimensionale Computeranimationen von irgendwas zeigten. Bekloppterweise trugen die Ingenieure trotz der Schreibtischtäter-Situation orangefarbene Helme auf dem Kopf, die in weiß das spitzzackige »W«-Logo zeigten. Und lupenrein saubere Kittel, aus deren Taschen ausgerechnet Rechenschieber lugten wie im wirklichen Leben letztmals vielleicht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sonstige Kennzeichen: markantes Kinn, entschlossener Blick. Ingenieurs-Verkörperungen für Begriffsstutzige. Die Agentur, die das Video produziert hatte, würde sicherlich auch Franzosen mit Baguettes unterm Arm auftreten lassen.

Überblendung: Kamerafahrt entlang endloser Reihen von Industrierobotern, die punktschweißend Funken sprühten. Überblendung: Gastarbeitersöhne der dritten Generation bepacken als vorbildlich integrierte, nützliche Idioten voller Optimismus Trucks mit schwerem Gerät, Trucks fahren los. Überblendung: Kräne eines Containerterminals im Hamburger Hafen verladen Boxen auf Containerfrachter nach Übersee. »… in 68 Ländern rund um den Globus. Wir bei Wamabag. Gemeinsam für Fortschritt, gemeinsam für Mehrwert …« Dschiggedigg-dschiggedigg-da-bssbss-da-bing. Harter Schnitt: ein Staatsmann an einem Teakholztisch. Hintergrund, unscharf: Weltkarte. Vordergrund, leicht unscharf: Deutschland-, Europa- und Wamabag-Fähnchen auf dem Tisch. Dazwischen, rasierklingenscharf: Konrad Klapp, der Weltlenker. Blick geradeaus, mitten in die Kamera. »Mit meinem Namen verbürge ich mich. Für Innovation. Für Kundennutzen. Für den entscheidenden Schritt voran. Seit 1875.« Nachhall. Abblende. Zwei Sekunden Dunkelheit.

Soweit keine Überraschungen. Aber Westerholdt war jetzt auf Zack. Noch mal würde er sich nicht überrumpeln lassen, er war auf alles gefasst. Und tatsächlich: Erneut blendete der Film auf, ein ganz neuer Abschnitt schloss sich an. Den aufgeschreckten Gesichtern nach zu urteilen hatte niemand im Raum – außer womöglich de Maizière – diesen Teil je gesehen.

Das Meer. Wo auch immer. Eine immense blaugraue Wasserwüste von schräg oben, kleine weiße Wellenkämme hier und da. In der Ferne undeutlich Festlandkonturen, oder waren es Inseln? Einblendung Text: »Vision 2.0« und das zackig-weiße W-Logo. Allmählich sinkt die hoch und schnell fliegende Kamera aufs Wasser nieder, immer tiefer, dazu weiter die treibenden Dschiggedigg-Beats aus dem Wamabag-Audiokosmos. Die bekannte Sprecherstimme aus dem Off: »Jetzt macht Konrad Klapp mit der Wamabag den nächsten mutigen Schritt voran – in eine ganz neue Dimension.« Spektakuläres Eintauchen der Kamera in die Fluten. Ungebremst schnelle Fahrt auf ein imaginäres Ziel zu, zwischen den Tageslicht-Reflexionen auf der Wasseroberfläche und dem nur wenige Meter unter dem Zuschauer dahinrasenden Meeresboden. Die Küste muss sehr nah sein. In der Tonspur gelegentliches Luftblasen-Blubbern unter dem Beat-Teppich.

Nach wenigen Augenblicken der gleichförmigen Fortbewegung beginnt sich am Unterwasserhorizont etwas abzuzeichnen: computergenerierte Linien wie aus Wamabag-Konstruktionsdiagrammen. Immer detaillierter werden die filigranen Vektorzeichnungen, die sich schließlich zu 3D-Formen zusammenfügen: eine riesige, flache Ellipse auf schräg angesetzten Linien, die Teleskopbeine zu sein scheinen. Von der großen Form ausgehend: unregelmäßig verteilt weitere Knollen und Kapseln, verbunden mit ihr durch röhrenförmige Strukturen. Stillstand der Kamera in vielleicht fünfzig Meter Entfernung von der Hauptstruktur, dann gleichmäßiges, senkrechtes Auftauchen. Und gleichzeitig mit dem Blickpunkt des Zuschauers steigt dabei auch das Objekt selbst aus dem Wasser auf: ein riesiger, im Wesentlichen flunderförmiger Körper aus gestichelten Waben und Konturen, trotz seiner gerasterten Immaterialität majestätisch, Ehrfurcht einflößend.

»Das«, sagt die Sprecherstimme im Off und macht eine dramatische Kunstpause, während sich computergeneriert eine teils silbrig glänzende, teils gläsern transparente Haut um die gewaltige Struktur legt, »ist die Zukunft. Made by Wamabag. Dort, wo sich auch die Zukunft der Spezies Mensch entscheidet, von Neugier und Wissensdurst getrieben wie unser Unternehmen: im Meer.« Dschiggedigg-da-bing.

Plötzlich fror das Bild ein, als ob dem Publikum die erklärende Fortsetzung des Films noch vorenthalten werden sollte, und dann wurde es sehr, sehr finster.

Als das Licht im Saal langsam wieder anging, registrierte Westerholdt aus den Augenwinkeln, dass Klapps Blick jedes einzelne Gesicht sekundenlang genauestens scannte. Reflexartig aktivierte der erfahrene Manager seine »Wow-das-ist-ja-der-Hammer-mein-lieber-Scholli«-Miene, um aufgeschlossene Grundbegeisterung und keineswegs fassungsloses Erschrecken zu signalisieren. Niemandem ringsum, immerhin, gelang das offensichtlich überzeugender. Niemand wagte etwas zu sagen. Niemand räusperte sich auch nur. Jetzt bloß nicht auf sich aufmerksam machen.

Konrad Klapp stemmte sich aus seinem Sessel hoch, schritt gemessen an der Vorstands-Seite des Tisches entlang bis zum gegenüberliegenden Kopfende und blieb dort, der Versammlung zugewandt, vor der nun neutral weißen Leinwand stehen, die Pranken an durchgedrückten Armen schwer auf die ächzende Tischplatte gestützt. Das gab ihm eine lauernde, gespannte Haltung und die ideale Ausgangsposition für einen mörderischen Hechtsprung auf jeden, der in dieser historischen Stunde eine falsche Bemerkung machen würde. Dann holte er tief Atem.

Doch was immer er auch zu äußern vorgehabt hatte, es verließ seine geräumige Kehle nicht.

Eine der beiden Flügeltüren am anderen Ende des Saals öffnete sich. In der Öffnung erschien eine Frau, deren Zierlichkeit in frappierendem Gegensatz zur Körperfülle des Mannes am anderen Ende des Saales stand. Sie trug einen leger knitternden und doch eleganten Hosenanzug aus hellem Leinen, garniert mit einer Kette aus Smaragden im Ethno-Design. Die dazu passenden Ohrgehänge waren mit viel Gefühl ungefähr fünf Gramm zu leicht gewählt, als dass sie schon reinen Gewissens »Klunker« genannt werden konnten. Das lockige Blondhaar war zurückgebunden, das Gesicht perfekt geschminkt, die Nase mäuschenspitz, nachgeholfen, sicherlich. Carmen Klapp, bekannt aus Funk und Fernsehen. Eigene Talkshow damals, mit Ende 30 noch nicht lange her. Die Drittfrau, so ihr inoffizieller Firmentitel. Bekannt dafür, »ihr Herz auf der Zunge« zu tragen, wie die überschaubare Zahl Wohlmeinender in der Zentrale es formulierte. Gewitterziege, zischten die übrigen.

Sekundenlang wurde an beiden Enden des langen Tisches nur schweigend gestarrt. Hin, zurück, hin und zurück. So intensiv bohrten sich die roten und grünen Laserstrahlen in die jeweils entgegengesetzte Richtung, dass die verwirrten Seitenblicke von den Flanken des Konferenzmöbels her davon glatt weggezappt wurden. Vaporisiert.

»Was zum …«, platzte es schließlich aus Klapp heraus, bevor er sich unter Kontrolle bringen konnte.

»Schlick«, unterbrach ihn Carmens schneidende Stimme. »Schlick ist das Zauberwort. Eine Wellness-Line aus Schlick. Du weißt, ich habe wochenlang darüber nachgedacht, aber in diesem Augenblick sehe ich es ganz klar vor mir. Es ist der Markt von morgen, wie du das immer nennst.«

»Carmen, das – ist jetzt wohl kaum der richtige Moment.« Klapp war plötzlich bemerkenswert heiser für einen, der gerade noch seine Vision für die Rettung der Welt oder etwas von ähnlichem Kaliber hatte verkünden wollen. Mühsam beherrscht. Mit Betonung auf mühsam.

»Ach komm, Beluga, du weißt, dass ich recht habe. Und deine Leute dürfen das ruhig auch wissen – je früher, je besser!«

Beluga. Sie nannte Klapp allen Ernstes Beluga. War das ihr Kosename für ihn? Das stellte ja glatt noch den Klappofant in den Schatten! Tausend Kilo Fett und Tran als Kosename, das durfte nicht wahr sein. Westerholdt konnte sich an kein »Beluga« erinnern, so oft sie in den vergangenen zwei Jahren auch offiziell oder unangemeldet aufgetaucht war bei Messen und Betriebsfesten, bei diplomatischen Defilees oder beim Wohltätigkeitsball zugunsten der Kinderkrebshilfe. Ob nüchtern oder sternhagelvoll: Nie war ihr ein »Beluga« entfahren. Auch die anderen Männer im Raum hatten das Wort nicht überhört, es war ihnen anzusehen. Beluga! Manche warfen sich verstohlen kecke Blicke zu. Und natürlich war es auch Estelle nicht entgangen. Ihr am allerwenigsten. Munkelte man doch, dass sie, die zwei Jahre Jüngere, die eigentliche Drittfrau war. Und in ihren Augen ganz sicher nicht das Weibchen eines fetten weißen Wals.

Doch der Zickenkrieg musste warten, denn Konrad Klapp sah aus, als werde er sich jeden Augenblick in einen sehr gut gefüllten Flammenwerfer verwandeln, und Carmen Klapp war ungeachtet dessen nicht zu stoppen. Ihren Gatten weiterhin fest im Visier, sprudelte sie mit weit ausgreifender Gestik drauflos: »Wenn das Ding erst mal steht, die Flunder, dein Silberdingsda, und die Leute kommen in Strömen, dann machen wir auf dem nächsten Stück Land Natur-Bio-Wellness auf Schlickbasis, ›Gesundheit aus dem Schoß des Meeres‹, oder so ähnlich, zunächst eine Range von acht bis zwölf Produkten, Peelings, Masken, Cremes, all das Zeug eben, und in deine Flunder kommt ja sowieso ein Spa, da können wir dann gleich …«

»Bitte. Schnäuzchen.«

»… ich weiß, ich weiß, du willst da Premium-Tourismus und so weiter …«

»Carmen. Hallo.«

»… aber das passt ja total, denn wir steigen da voll ins obere Preissegment ein, gerade auch bei den Pflegeserien …«

»Bitte! Hör mir kurz zu, ganz kurz!«

»… alles zertifizierter Bioschlick, gibt es das eigentlich, Bioschlick, das müsste es geben, sonst entwickeln wir das Zertifikat einfach selbst und …«

»CARMEN!!! WIR! REDEN! SPÄTER! DARÜBER!«

Es war, als ob ein Kugelblitz durch den Saal gefahren wäre und ein knappes Dutzend Köpfe abgetrennt hätte, so tief waren sie alle zwischen Schultern eingezogen worden. Die Zorn-Energie in diesem Naturereignis war ausreichend gewesen, um die Stämme hundertjähriger Eichen zu spalten. Doch Carmen Klapp nahm das, was bei ihr angekommen war, offenbar nur als Lüftchen wahr: »Wie du meinst, Beluga. Aber komm gleich nach Haus, wenn du hier fertig bist. Ich will diesen Gedanken nicht auf die lange Bank schieben. Und abends haben wir Tickets für La Traviata.« Während des letzten Satzes wehte sie zum offenen Türflügel hinaus. Mit dem Nachhall von »Traviata« fiel er gedämpft ins Schloss.

Sonst war für eine kleine Ewigkeit nichts zu hören.

Oder fast nichts.

Diese alte Wanduhr tickt, dachte Westerholdt. Ist mir noch nie aufgefallen, in all den Jahren.

»Meine Herren!« Der Ruf weckte den Aufsichtsratschef aus dem Stupor des gerade Erlebten. Klapp hatte es als erster geschafft, sich wieder auf den Grund ihres Hierseins zu besinnen: auf sich selbst, sein Geschäft, seine Vision. Die Vision 2.0. Als die Köpfe aus den Bunkern hervorkrochen, weil die Luft wieder rein genug erschien, und sich aller Augen erneut ihm zuwandten, hatte er bereits aus dem Nirgendwo eine bunte geographische Karte hergezaubert: ausrollbar, wie sie in Schulklassen hing. Die deutschen Küstenregionen mit den Nordseeinseln, Dänemark und der Ostsee. Geräuschvoll platzierte der Wamabag-Eigentümer die Karte an der Stirnwand, so dass sie nun die Videoleinwand verdeckte.

»Was Sie gerade gesehen haben, was Sie genauer gesagt vor meiner Frau gesehen haben, ist eine erste Ahnung vom Zukunfts-Geschäftsfeld der Wamabag. Anders als alles, was wir bisher gemacht haben, und doch in Kontinuität mit unserer Geschichte als Anlagenbauer. Eine andere Art von Anlage, wenn Sie so wollen. Hochtechnologie, wie sie noch nie gewagt wurde. Sie wissen inzwischen, worauf ich hinauswill?«

Achtung, Fangfragenalarm! Ganz schlecht, dachte Westerholdt, da kannst du bei Klapp nur als Idiot dastehen. Und wer als Idiot dastand, wurde vermutlich der Vision 2.0 geopfert, so wie die Azteken den Göttern Menschenopfer dargebracht hatten. Am Rahmen des dritten Fensters links hinter Klapp war ein grauer Fleck. Den galt es zu fixieren, während der Vorstandschef unscharf im Augenwinkel blieb. Dann mochte der Kelch vorübergehen. Blickkontakt vermeiden, um jeden Preis!

Doch das Toter-Mann-Manöver war gar nicht nötig. Auf der Vorstandsseite des Tisches hatte sich eine Hand gehoben. Kläuschen Findeklee natürlich, dieser Streber. Personalvorstand, Arbeitsdirektor. Fühlte sich aber mit seinen erst 45 Jahren berufen, es in nicht langer Frist zum Finanzchef zu bringen. Da täuscht du dich, Klausi, da täuscht du dich gewaltig. Jemand mit IG-Metall-Stallgeruch und der Rechenleistung eines Röhrenradios wird niemals Finanzvorstand. Doch dessen ungeachtet wagte Findeklee den riskanten Vorstoß ins Unbekannte: »Neuartige U-Boote? Für die Israelis?«

In dem Moment, als es gesagt oder besser: kläglich herausgedruckst war, musste Findeklee seine Worte schon bereut haben. Aber zu spät, zu spät. Heute war der Tag der fatalen Fehler.

»Kollege Findeklee«, setzte Klapp an, ätzend den Gewerkschafts-Sprachgebrauch nachahmend. »Als Rüstungsexperte waren Sie mir bisher gar nicht aufgefallen. Wissen Sie: Wenn Sie ›Raumschiff Enterprise‹ gesagt hätten, dann hätte ich Ihnen einen Bonuspunkt für gesunden Realismus gegeben.«

Pflichtschuldig-nervöses Gelächter, außer beim Opfer dieser Pointe.

»Da Sie aber offenbar die Möglichkeit in Erwägung ziehen, wir könnten uns in riskanten Rüstungsgeschäften mit Krisenregionen dieser Welt engagieren, nutze ich die Gelegenheit, uns allen hier die Liste Ihrer Kompetenzen vor Augen zu führen.«

Die da noch mal welche waren? Die unausgesprochene Frage ließ Klapp, statt sie zu beantworten, im Raum stehen wie kalten Zigarillorauch vom Vortag. So lange, bis es schon mehr als erdrückend war. So lange, bis Westerholdt den Finger heben und »Leute per Rundmail entlassen!« einwerfen wollte, nur um das unerträgliche Vakuum mit irgend etwas auszufüllen. Doch er hielt klugerweise den Atem an, genau wie der Rest der Runde.

Nach einer Zeit der tödlichen Stille, während der das Universum wahrscheinlich auf das Doppelte expandiert war, lieferte Klapp genussvoll seine Punchline. »Da werden Sie mir zustimmen, Kollege Findeklee!«

War das gerade wirklich ein Schluchzen gewesen? Es wäre nicht das erste Mal in diesem Raum. Tatsächlich sah Westerholdt, wie der Mann ohne Eigenschaften und aufzählbare Kompetenzen die Augen fahrig mit der Hand bedeckte, nicht aber den Rest seines geröteten Gesichts einschließlich der zuckenden Mundwinkel. Geräuschvoll schrammten wenige Sekunden später Sesselbeine über den Parkettboden, als der Gedemütigte von seinem Platz aufsprang und mit inzwischen von der Aktenmappe verdeckten Augen wortlos aus dem Saal stolperte wie ein verurteilter Kinderschänder. Das letzte, was man von ihm hörte, bevor er die Flügeltür erreicht hatte, war ein langgezogenes Geräusch, das wie eine Kreuzung aus Asthmaanfall und unterdrücktem Wolfsgeheul klang.

Klapp wartete diesmal keine Sekunde länger ab, als bis die Tür erneut geschlossen war. »Nachdem das Kommen und vor allem das Gehen für heute hoffentlich beendet ist«, nahm er seine Agenda mit einem Seitenblick auf den leeren Platz am Tisch wieder auf, »und nachdem alle im Saal Verbliebenen längst verstanden haben, dass die Wamabag das weltweit erste versenkbare Gezeiten-Erlebnis-Zentrum plant, sehe ich jetzt mit Freude Ihren Namensvorschlägen entgegen.«

Versenkbar. Gezeiten. Erlebnis. Zentrum. Westerholdt ließ die vier Wörter durch seinen internen Plausibilitätsfilter rattern, fand aber keine Kombination, durch die sich aus ihnen ein ökonomisch überzeugender Sinn ergab. Wie sollte man etwas benennen, das absolut verworren, unausgegoren und inkompatibel erschien? Wamabag, sagte ein kleines Teufelchen in seinem Kopf, aber die gab es ja schon. Überall am Tisch, so nahm es Westerholdt aus den Augenwinkeln war, hatte ein demonstratives Kopfzerbrechen begonnen. Stifte flogen kritzelnd übers Papier, leises Gemurmel machte sich breit. Niemand wollte geistlos aussehen, niemand sich mangelnder Kreativität schuldig machen. Und außerdem konnte, wer die Nase in seinem Notizblock hatte, nicht aus Versehen Blickkontakt zum Vorstandsvorsitzenden aufnehmen. Schauen wir mal: Ein Löwenbaby mit Flügelchen und blau schillerndem Schuppenkleid? Wir werden schon einen passenden Namen finden!

»De Maizière!« Klapp hatte das Warten satt, schließlich dauerte dies nun schon 90 Sekunden. »Was haben Sie denn bisher so gedichtet? Sie sind doch ein Mann – mehr oder weniger – des geschliffenen Wortes!«

»Ich … ich denke … also es liegt ja sowohl über als auch unter Wasser … naja: vielleicht ›Land unter‹? Verstehen Sie: Land, also das wäre ja ›über Wasser‹, und unter, also wie der Name schon sagt …«

»Ja, de Maizière, ich verstehe. Ich verstehe durchaus. Westerholdt! Ich bitte Sie, werfen Sie zum Ausgleich die gesammelte Erfahrung ihrer langjährigen Kenntnis dieses Hauses in die Waagschale.«

Oha, dachte Westerholdt, er kommt mir mit Erfahrung. Mit eben jener Erfahrung, die Klapp seit Jahrzehnten verlässlich ignorierte, wenn es um konkrete Entscheidungen ging. Aber irgendetwas an dessen Worten rührte wie immer an die romantisch-narzisstische Seite, die tief im Inneren des Aufsichtsratsvorsitzenden verschüttet war. Er, der mit allem, was klug und vernünftig war, bei der Wamabag seit Jahr und Tag abgeschlossen hatte. Er, der so oft schon Übergangene, Gekränkte, Missachtete, in den Staub Getretene. Und das als in Ehren ergrauter Silberrücken, den er doch weit mehr noch verkörperte als der Vorstandschef selbst. Nun aber, endlich, mit diesem auf Augenhöhe! Endlich öffentlich um Rat gefragt, endlich ernst genommen! Westerholdt konnte nichts dagegen tun. Er musste einfach Flagge zeigen, das drohende Unheil abwenden – auch wenn eine leise, aber beharrliche Stimme ihm zuflüsterte, dass es Wahnsinn war.

»Wir sollten das wirklich nicht machen.«

»Ich bitte um Verzeihung?«

»Die von ihnen angesprochene Erfahrung verpflichtet mich …«

»Lieber Westerholdt. Einen Namen. Ich benötige von Ihnen einen Namen für unser Kind. Das war es, warum ich an Ihre Erfahrung appellierte.«

»Herr Dr. Klapp, bei allem Respekt, es ist nicht unser Geschäft, eine Art Vergnügungspark …«

»Einen NAMEN!!! Ich will einen NAMEN NAMEN NAMEN!!! Wer aus dieser Runde verdient sich ein schönes Glas Pils, 0,3 Liter – nein: 0,5 Liter! – mit einem sinnvollen, brauchbaren, unwiderstehlichen, verdammten NAMENSVORSCHLAG, Herrgottnochmal???« Schwer ausatmend blickte Klapp aus rot unterlaufenden Augen in die Runde, die erstarrt war wie ein See im Ural zur Neujahrsnacht.

»Gut.« Erneut durchbrach Klapps Stimme die zittrige Stille. »Wenn Sie mir partout nicht helfen wollen, dann heißt das Ding: No-Name-Super-Innovation. Beschlossen und verkündet. De Maizière, was ist der nächste Tagesordnungspunkt?«

»Das wäre … 2b, Herr Dr. Klapp … aber … aber: ›No-Name-Super-Innovation‹? Soll ich das wirklich ins Protokoll …«

Klapp sah sie an, als ob er es mit einer Behindertenklasse zu tun hätte und sich als Studienrat schon sehr, sehr lange von der Unmöglichkeit der Vermittlung humanistischer Bildungsideale hatte überzeugen lassen müssen. Dann blickte er, den Kopf in den fleischigen Nacken geworfen, stumm zur Decke, bevor er in derselben Haltung verharrend tonlos herausbrachte:

»Westerholdt, kommen Sie her!«

Gleich einer Marionette, an Fäden gezogen, sah sich Westerholdt aufstehen und in Richtung Klapp bewegen, der ihm seinerseits entgegeneilte.

»Stopp! Stehenbleiben. Nehmen Sie den in die Hand. Zielen und werfen.« Klapp deutete mit dem Kopf zur Stirnwand, wo immer noch die Norddeutschland-Karte hing. Westerholdt bemerkte, dass ihm Klapp einen Dartpfeil in die rechte Hand gedrückt hatte, wie man ihn in jeder Eckkneipe zum Werfen auf runde Zielscheiben verwendete. Nur, dass die Dartscheibe hier eine etwa vier Meter entfernte Landkarte mit Teilen der deutschen Nord- und Ostseeküste war. Und dass er kein Kneipen-Depp war, sondern Westerholdt, der Silberrücken. Der Aufsichtsratschef.

Der Aufsichtsrats-Depp.

»HALT!«, rief Klapp, und Westerholdt hielt im Schwungholen inne.

»Verstehen Sie bitte die Bedeutung dieser historischen Stunde, meine Herren: Westerholdt hier hat die ehrenvolle Aufgabe, den Ort zu definieren, an dem die Wamabag mit dem Segen der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ein neues Kapitel deutscher Wirtschafts- und Technologiegeschichte schreiben wird: ein Erlebnis-, Tourismus und Wellnesszentrum sowohl über als auch unter dem Meeresspiegel, hydraulisch heb- und versenkbar mit Ebbe und Flut, ausgerichtet für rund 5000 Tages- und Übernachtungsgäste gleichzeitig, inklusive Sternegastronomie, Saunalandschaft, Spitzenhotel – und Schlick-Naturkosmetikzentrum. Eine 1,4-Milliarden-Euro-Investition, die der strukturschwachen deutschen Küste dauerhaft bis zu 1000 Arbeitsplätze bringen wird, Zulieferer und Dienstleister eingeschlossen. Eine Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst mit autonomer Sauerstoffversorgung, permanentem automatischem Druckausgleich, Forschungslabor und 28 unabhängigen An- und Auftriebsaggregaten mit insgesamt 64.000 PS. Made in Germany, made by Wamabag. Werfen Sie, Westerholdt, werfen Sie!«

Tock, machte die Pfeilspitze beim Einschlag.

Klapp eilte zum Ort des Aufpralls und schüttelte den Kopf. Der Dartpfeil war tief ins holländische Hinterland eingedrungen.

»Wir brauchen einen deutschen Standort in Küstennähe, nicht im Land der Tulpenzwiebeln. Im flachen Wasser, aber im Wasser! Noch mal! Westerholdt, strengen Sie sich an!«

Tock, machte die zweite Pfeilspitze.

Norderstedt bei Hamburg.

»Das sind rund 100 Elbkilometer stromabwärts bis zur Nordsee«, rief Klapp, während er die Nadel herauszog, mit dem Rücken zur Versammlung. »Ich gebe Ihnen noch eine Chance, Westerholdt!« Es klang wie ein vorformuliertes Todesurteil.

Herr, lass dies enden! Der Aufsichtsratschef schloss die Augen, hob den Wurfarm, zog die Schulter bis zum Anschlag zurück. Winkelte den Ellbogen an. Spreizte den kleinen Finger ab. Und warf.

Tock.

Wie schlafwandelnd trat er fünf große Schritte vor, um das Ergebnis der vermutlich letzten Tat in seiner Berufslaufbahn bei der Wamabag zu sehen. Die Pfeilspitze steckte im Blauen. Im Meer. »Langeneß« stand an der länglichen Landmasse links oberhalb der Einschlagstelle. »Gröde« lautete die Beschriftung der stecknadelkopfkleinen Grünfläche knapp rechts davon.

»Langeneß! Gröde! Die Halligen der Deutschen Bucht!« rief Klapp, plötzlich euphorisiert wie ein Zweitklässler, der den italienischen Stiefel auf einem Globus gefunden hatte. »Das Nordfriesische Wattenmeer!«

»Gott behüte, Herr Dr. Klapp«, begann der Aufsichtsratschef einen allerletzten Versuch, das Verhängnis aufzuhalten. »Das ist ein einziger riesiger Nationalpark da oben, strengstes Naturschutzgebiet, und außerdem können die Menschen dort, nun ja, auf unschöne Weise militant sein. Abweisend. Nicht aufgeschlossen.«

Doch Klapp sah nur entrückt durch ihn hindurch, als sei er aus Glas.

»Westerholdt, Sie sind ein Genie! Unsere Weltsensation, unsere Unterwasserstation der Träume entsteht im Wattenmeer. Und wir nennen sie: die Wattenstadt!«

Kapitel 2: Was ist denn los mit euch?

»Moin, Herr Bürgermeister! Haste was für mich?« Eberhard Watermann, genannt Ebbe, musste gegen den Motorenlärm und den steifen Nordostwind anbrüllen, aber Brüllen war er gewohnt. Musste er auf der Kanzel auch. Vier von fünf Großmütterchen, die sonntags seine Kirche bevölkerten, waren so gut wie taub.

»Moin, Herr Pastor!«, grunzte Ocke Veddersen mit dem Vorteil des Rückenwinds. »Den Brief vom Kirchenkreis mit der Finanzgarantie für deine Gemeinde hab ich dir doch gestern schon gebracht. Oder willste heute noch eine gründen?«

Schweigen schloss sich an. Das war nun auch wirklich erst mal genug Geschwätz gewesen für einen einzigen Vormittag. Auge in Auge standen sie sich eine halbe Minute lang unbeweglich im eiskalten Sprühregen gegenüber. Zwei dick vermummte, vollbärtige Männer in fortgeschrittenen Jahren auf rostigen Schienen, die zu eingefahren waren, um auch nur den Blick abzuwenden. Die Schienen ebenso wie die Männer. Würden sie sich jetzt mit ihren merkwürdigen Vehikeln rammen oder andere zirkusreife Dinge aufführen, diese beiden Recken auf ihren bizarren Streitwagen?

Die wenigen, meist völlig ahnungslosen Touristen vom Festland, die sich vor Frühlingsbeginn auf die Hallig Langeneß verirrten, hätten bei diesem Anblick nicht erkannt, dass die Konfrontation eine gewisse protokollarische Brisanz besaß. Sie hätten nur den technisch offensichtlichen Teil des Problems wahrgenommen und wahrscheinlich sofort fotografiert: die Lorenbahn. Einen bis zum Horizont mehr oder weniger geraden, schmalspurigen Schienenstrang auf fast 100 Jahre alten Eichenbohlen im kurzen Salzwiesengras, darauf zwei kastenförmige, selbstgebaut wirkende Lorentriebwagen mit knatternden Rasenmäher-Dieselmotoren, die auf diesem einen Gleis in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren.

Veddersen wollte nach Südwesten, zum Endhaltepunkt auf Langeneß. Dort teilte sich der Schienenweg in mehrere Abstellgleise, die auf einem künstlichen Grashügel ausliefen und auf denen die Halligfamilien ihre selbst gezimmerten, amtlich lizensierten Kisten für die wöchentliche Fahrt aufs Festland einigermaßen hochwassersicher deponierten. Bis auf einen kaum einen Meter hohen Sommerdeich war sonst kein Schutz vor Überflutung vorhanden; es war ja gerade das Merkmal einer Hallig, dass sie ein Dutzendmal im Jahr bei Sturm überflutet und ihre rekordverdächtig flache Weidelandschaft so mit neuen Nährstoffen versorgt wurde. Nur die künstlichen Erhöhungen für die Wohnhäuser, Warften genannt, schauten dann ein, zwei Tage lang aus den Fluten – und vielleicht noch der strategisch wichtige Lorenbahn-Abstellhügel. Aber nur in minder schweren Fällen.

Manche der Selbstfahrwagen waren mit rustikalen Aufbauten zum Schutz ihrer Führer vor Wind und Wetter versehen worden, andere nur mit wilden Schriftzügen: »Pirates of the North«, »Wir bremsen auch für Schweinswale«. Veddersens Lore trug weder Aufbau noch Parole. Sie war so abgewettert und wortkarg wie der Hallig-Bürgermeister selbst, der in seinem Hauptberuf als selbstständiger Transportunternehmer im Auftrag der Deutschen Post die tägliche Briefkiste vom Amt in Dagebüll – vom Festland aus also – auf der Lorenbahn mitten durchs trockengefallene Watt befördert hatte. Nur noch ein paar hundert Meter, und der Inhalt der gelben Kiste würde zur weiteren Verteilung auf eines der wenigen Hallig-Autos umgeladen werden. Vielleicht schon die nächste Flut, wenn sie nur etwas höher als gewöhnlich eintrat, würde die alte Bahn durchs Wattenmeer für wenigstens sechs Stunden außer Betrieb nehmen, bevor ihre Schienen wieder aus dem ablaufenden Wasser auftauchten.

Doch zuvor war die andere Lore, die des Pastors Watermann, noch auf Gegenkurs: eine ratternde und rumpelnde Viertelstunde weit nach Nordosten. Über den Zwischenhaltepunkt auf der winzigen Hallig Oland zum drei Kilometer entfernten Festland, wo an der anderen Endhaltestelle gleich mehrere Geschäfte und Gasthäuser warteten: das aufregende, wilde Leben der Großstadt Dagebüll und ihrer 920 Einwohner. Im Unterschied zu den 100 Seelen und ebenso vielen Paaren kniehoher Gummistiefel auf der Hallig Langeneß. Was immer noch beachtlich war, denn auf Olands einziger Warf waren es keine 35 Bewohner.

Ein Gleis, zwei Halligleute, zwei konträre Richtungen. Das passte nicht, das ging nicht gut, das erforderte eine Entscheidung.

Und genau zwischen ihnen musste sie fallen, durch die Betätigung einer Weiche mit Handbetrieb. Einer von beiden musste wohl oder übel sein grob gezimmertes Gefährt verlassen, also auf das Niveau der Grasnarbe und des angrenzenden Schlicks hinabsinken, die paar Schritte bis zum gusseisernen Hebel machen und die Weiche umlegen, um auf die kleine Ausweichschleife umzulenken, bis der andere auf geradem Weg vorbeigezogen war.

Aber wer? Pastor oder Bürgermeister? Hochwürden Watermann oder Würdenträger Veddersen? Ocke oder Ebbe?

»Ocke, ich hab’s büsch’n eilig heut! Paar Sachen für Theodora holen, die wir hier ja nu mol nech hebb’n.« Ein paar Sachen für Theodora, das war Hallig-Code für »Inkontinenz-Windeln«. Theodora Veddersen, Mutter des Bürgermeisters, 99 Jahre alt und damit etwa so betagt wie die Lorenbahngleise, samt morschem Unterbau. Zu den seelsorgerischen Aufgaben des Pastors im weiteren Sinne zählte es, während seiner Hausbesuche bei Veddersens regelmäßig Theodoras Vorräte der unverzichtbaren Molton-Einlagen aufzustocken, die nur auf dem Festland ergänzt werden konnten. Er war mithin nicht nur im Auftrag des Herrn, sondern auch noch der Familie desjenigen unterwegs, der den Weg versperrte. Gutes Argument in dieser Situation! So schien es Watermann zumindest – aber hier ging es um Hallig-Diplomatie, etwa so komplex wie Friedensverhandlungen zwischen Nord- und Südkorea.

»Ebbe, immer ruhig mit den jungen Heulern! Ich bin ja kein Unmensch, wie du weißt, mit mir kann man reden. Aber die Post, die Post duldet keinen Aufschub! Stell dir man vor, deinen mordswichtigen Brief von gestern hätte die Flut verschluckt, weil die Postlore nicht rechtzeitig durchgekommen wär.«

»Flut, ja genau, das ist der Punkt! Stell du dir man vor, deine Mutter setzt die ganze Bude unter Wasser, weil ihr was Wichtiges abgeht!«