9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: echomedia buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

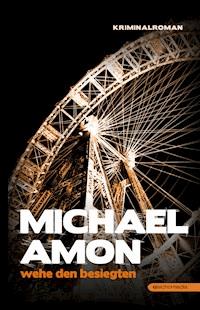

Der vorliegende Kriminalroman ist der zweite der jeweils in sich abgeschlossenen Bände einer „Wiener Bibliothek der Vergeblichkeiten“. Es hätte ein wunderbarer Sonntagnachmittag im Wiener Prater werden sollen. Aber dann landet im Auslauf der Rutsche des Toboggans der Kopf eines Mannes und rollt vor die Füße der entsetzt aufschreienden Menschenmasse. Der restliche Körper kommt Sekundenbruchteile danach die Rutsche herunter. Das ist der Beginn einer Mordserie, wie sie der Wiener Prater noch nicht erlebt hat. Kein Wahrzeichen bleibt verschont … Der zweite Band der „Wiener Trilogie der Vergeblichkeiten“ beschäftigt sich mit wichtigen Fragen: Was treiben die Wiener Hochfinanz und der Kreis um Grapschmann? Sind sie in die Pratermorde verwickelt? Und was haben diese Morde an Geistlichen mit diversen Priesterinitiativen und dem Massaker der SS im März 1944 in den Ardeatinischen Höhlen Roms zu tun? Gelingt es endlich, Grapschmann hinter Schloss und Riegel zu bringen? Wie oft kommt Schnittling diesmal in U-Haft, und wie hoch steigt seine Kaution? Kann Pirchmosers Vater den Alkoholgehalt seines Enzians weiter erhöhen? Wird Chiara Licht ins Dunkel einer plötzlich präsenten Vergangenheit bringen können? Und werden Michele und Chiara endgültig ein Paar?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

1. KAPITEL: Rom 1944, Offene Stadt

Angriff

Vergeltung

2. KAPITEL: Köpferollen

Frühling

Rutschpartie

3. KAPITEL: Seltsame Heilige

Ein Inspektor kommt

Renovierung und eine Theorie

4. KAPITEL: Fromme Begierden

Auf Abwegen

Nachwehen und Vorwehen

5. KAPITEL: Liebe und andere Glaubensfragen

Vernunft oder so

Die Guten, die Bösen und die Provisorien

Palermo, Ratten, Vatikan

6. KAPITEL: Mörder und andere gute Leute

Von Kanzeln und Kliniken

Priestersterben

Knoblauch, Suspendierung, Enzian

Eine alte Sünde und ein neuer Kommentar

Todsünden im Nebel der Vergangenheit

7. KAPITEL: Die Seinen holt der Herr zu sich

Zwei Morde und eine Kampagne

Ratten, Schnittling, CIA

8. KAPITEL: Alles wird gut – oder auch nicht

Ein letzter Mord, eine Idee und viele Bilder

Kaputte Computer und ein lucky punch

Ein Auftrag wird finalisiert

Geständnisse und keine Beweise

9. KAPITEL: Das Lied der Partisanen

Die Augen des Verräters

Eine durchlöcherte Theke

Ausklang

Glossar

Wehe den Besiegten

Michael Amon

Impressum

Alle Personen dieses Buches sind frei erfunden, ebenso ihre Namen und alle Handlungsstränge. Eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden Menschen und wirklichen Ereignissen sind – soweit es sich nicht um belegte geschichtliche Ereignisse handelt – rein zufällig und unbeabsichtigt.

eISBN: 978-3-902900-39-5

E-Book-Ausgabe: 2014

2014 echomedia buchverlag ges.m.b.h.

Media Quarter Marx 3.2

A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1

Alle Rechte vorbehalten

Produktion: Ilse Helmreich

Covergestaltung: Elisabeth Waidhofer

Layout: Brigitte Lang

Lektorat: Regina Moshammer

Coverfoto: Thinkstock

Herstellungsort: Wien

E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek

Besuchen Sie uns im Internet:

www.echomedia-buch.at

The cars hiss by my window

Like the waves down on the beach

I got this girl beside me

But she’s out of reach.

The Doors, Cars hiss by my window

Wir alle, die wir träumen und denken,

sind Buchhalter und Hilfsbuchhalter in

einem Stoffgeschäft oder irgendeinem

anderen Geschäft in irgendeiner Unterstadt.

Wir führen Buch und erleiden Verluste;

wir ziehen die Summe und gehen vorüber;

wir schließen die Bilanz, und der unsichtbare

Saldo spricht immer gegen uns.

Fernando Pessoa (1888–1935)

Der Dank des Autors gilt:

Professor Oberhummer (Science Busters) für die Mittäterschaft beim Toboggan-Mord. Er hat die physikalische Machbarkeit überprüft.

Des Weiteren Prof. Fritz Keller für die Zurverfügungstellung seines Wissens über die Rattenlinie.

Die Beschreibung des Massakers in den Ardeatinischen Höhlen stützt sich auf die Forschungen von Robert Katz.

1. KAPITEL: Rom 1944, Offene Stadt

Angriff

Was für ein Tag.

Der Himmel war strahlend blau, eine wohlige Wärme erfüllte die Stadt, die Temperatur erreichte 25 Grad, es war nicht nur der erst zweite richtige Frühlingstag, sondern gleichzeitig auch der bisher wärmste Tag des Jahres.

Zudem war am 23. März 1944 der 25. Jahrestag der Gründung der faschistischen Bewegung durch Mussolini. Nachdem die Deutschen im September 1943 die Hauptstadt Italiens besetzt hatten, erklärte Generalfeldmarschall Kesselring Rom zur „offenen Stadt“, ohne sie jedoch dieser Verlautbarung entsprechend von Militärs und Waffen freizuhalten. Stattdessen militarisierte er die Stadt in bisher nie gekanntem Ausmaß.

Regelmäßig paradierten Truppen durch die Straßen Roms, der Widerstand organisierte sich. Man erwartete die baldige Befreiung der Stadt durch alliierte Truppen. Tage wie diesen 23. März nannten die Römer inzwischen „B-17-Tage“, nach den Bomberflugzeugen der Amerikaner, denn das strahlende Wetter sorgte für klare Sicht auf die Angriffsziele, und die Windstille erleichterte das zielgenaue Abwerfen der Bombenfracht. Heute aber tauchte kein einziges Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe am Himmel auf.

In der Via Rasella war es kühler als in anderen Teilen der Stadt. Die Gasse war eng und abschüssig, die Sonnenstrahlen erreichten nur kurz um die Mittagszeit, wenn die Sonne im Zenit stand, das unebene Kopfsteinpflaster dieser unbedeutenden Verbindungsstraße zwischen anderen, größeren und wichtigeren Straßen der Stadt.

Die deutschen Nazis hatten den italienischen Faschisten verboten, den Jubiläumstag in Rom öffentlich zu feiern. Man wollte die ohnedies widerwillige Bevölkerung nicht zusätzlich provozieren. Major Dobbrick, der Kommandant des Dritten Bozener SS-Bataillons, hatte daher beschlossen, aus Sicherheitsgründen den üblichen Aufmarsch der 11. Kompanie um über eine Stunde zu verzögern und so erst in der ruhigsten Zeit des römischen Nachmittags durch die Stadt zu paradieren und unnötiges Aufsehen zu vermeiden.

Langsam und im Gleichschritt bog die 11. Kompanie mit mehr als einer Stunde Verspätung in die Via Rasella ein. Einer der Offiziere gab das Kommando „Ein Lied!“ aus, und die Truppe begann lauthals zu singen:

Hupf nur Mäderl, geh, hupf recht hoch,

hupf, Mäderl, recht hoch!

Heute schlag ich der Welt ein Loch!

Heute weiß ich, ich kann es noch!

Hupf nur Mäderl, geh, hupf recht hoch,

hupf und schrei hurra!

Heute leb ich und sterb ich,

doch dauert’s nicht ewig,

drum hupf nur Mäderl, hurra!

Das Hallern beim gleichmäßigen Aufstampfen der Füße der Soldaten beim Paradeschritt übertönte immer mehr das Lied; die Gasse, die Luft zwischen den Häusern schienen erfüllt vom dumpfen, idiotisch-gleichmäßig hämmernden Klang einer einzigen, riesigen Trommel.

Die Häuserschlucht war beinahe menschenleer. Zehn Partisanen lauerten teilweise versteckt auf die Gelegenheit zum Angriff, denn aus dieser engen Straße gab es kein Entkommen. Nur drei oder vier von ihnen waren zu sehen. Singend und stampfend, mit den Maschinengewehren im Anschlag war nun die ganze Kompanie in der Gasse und näherte sich langsam der Anhöhe am Ende der Via Rasella. Einer der Partisanen zündete die Lunte, die jene 18 Kilogramm Sprengstoff zum Explodieren bringen sollte, die in einer Mülltonne verstaut worden waren. Er legte seine Mütze auf die Tonne, was für die Mitverschwörer das Zeichen war, dass in ungefähr fünfzig Sekunden die Bombe hochgehen würde. Er entfernte sich mit schnellen Schritten und suchte Deckung in einem Haus. Kaum war die Bombe detoniert, warfen andere Mitglieder der Gruppe einige Mörsergranaten in die Via Rasella, wodurch die Soldaten glaubten, sie würden auch aus den Häusern beschossen.

Die ersten Reihen der Kompanie wurden weggeschleudert, die Fenster barsten, Mauerteile fielen herunter, Körper wurden zerfetzt, Blut rann zwischen den Ritzen des Kopfsteinpflasters die Straße hinunter, überall lagen Tote und Verletzte. Die überlebenden SSler schossen panisch und ziellos mit ihren MGs herum. Der Kopf eines Soldaten war durch die Wucht der Explosion von dessen Körper gerissen worden und rollte von Kopfstein zu Kopfstein hüpfend die Via Rasella hinunter, bis er gegen den auf dem Boden liegenden Körper eines anderen Soldaten schlug und ebenfalls liegen blieb.

Der Angriff der Partisanen hatte kaum fünf Minuten gedauert, und alle schafften die Flucht. Die Verluste der Nazis betrugen 60 Prozent, darunter 33 Tote, der Rest Schwerverletzte. Die 11. Kompanie des Dritten Bozener SS-Bataillons existierte nicht mehr.

Vergeltung

Hitler verlangte angeblich nach einem Vergeltungsschlag, der „die Welt erzittern lassen“ sollte. Nach einigen Diskussionen mit dem Oberkommando der Wehrmacht erließ Generalfeldmarschall Kesselring den Befehl: „Zehn Italiener für einen Deutschen töten. Sofort ausführen.“ Er berief sich dabei auf die Haager Landkriegsordnung von 1907, die einer Besatzungsmacht freie Hand bei der Aufrechterhaltung der Ordnung einräumt. Kesselring sah diesen Befehl als „aufrichtigen Versuch, Menschlichkeit walten zu lassen“, da er sich weigerte, die ursprünglich verlangte Anzahl von bis zu siebzig Vergeltungsmorden je totem Deutschen zu befehlen. Der Gestapo-Chef von Rom, Obersturmbannführer Herbert Kappler, erhielt die Anweisung, innerhalb von 24 Stunden eine ausreichende Anzahl von Geiseln und deren Exekution zu organisieren.

Gleichzeitig sollte die Vergeltungsmaßnahme möglichst geheim bleiben, da man verhindern wollte, dass die Partisanen das Ziel ihres Anschlags erreichten: einen Aufstand der Römer gegen die deutschen Besatzer und gegen die italienischen Faschisten. Aus diesem Grund wählte Kappler die Ardeatinischen Höhlen als Ort der Massenexekution aus. Sie lagen weit außerhalb der Stadt, zwischen den Katakomben der beiden Heiligen Calixtus und Domitilla, ein weitverzweigtes Höhlensystem, in dem vulkanischer Staub abgebaut und für die Herstellung von Zement verwendet wurde, den die Faschisten in den 1930er-Jahren für ihre Bauten gebraucht hatten. Inzwischen war der Abbau unergiebig geworden, die Höhlen waren stillgelegt.

Die Planung Kapplers sah vor, dass jeweils fünf SS-Männer fünf Geiseln in die Höhlen führten, um sie dort mit Genickschuss zu töten. Bei 335 Geiseln mussten also insgesamt 67 solcher Hinrichtungen stattfinden. Man plante, sich Gruppe um Gruppe durch die Höhlen „durchzuarbeiten“, sodass die Ermordeten gut verteilt in den unterirdischen Gängen lagen. Danach würde man die Höhlen und die Eingänge sprengen und hätte automatisch ein riesiges Grab, das von außen nicht als solches erkennbar wäre. So war auch das Problem gelöst, hunderte Tote möglichst unauffällig zu beseitigen.

Kappler befahl, für ausreichend Rum und Cognac zu sorgen, da ihm klar war, dass diese Vorgangsweise selbst abgebrühte SS-Männer an die Grenzen dessen bringen würde, wozu sie fähig waren. SS und örtliche Faschisten arbeiteten die ganze Nacht durch, erstellten immer wieder neue Listen, um genügend Leute aufzutreiben, die sie als Geiseln nehmen konnten. Da weder die Gestapo noch die italienische Polizei über genügend Gefangene verfügten, die man bereitstellen konnte, wurde mehr oder weniger wahllos zugegriffen. Letztlich kamen auch noch 75 Juden auf die Liste, 25 davon mit Hilfe einer Jüdin, genannt die „Schwarze Pantherin“; ihr wirklicher Name war Celeste Di Porto. Sie erhielt von der SS ein Kopfgeld von 5.000 Lire für ihren Verrat.

Nicht einmal ein Wölkchen trübte den Himmel über Rom, als die SS um halb vier nachmittags begann, die Geiseln zu töten. Fast fünf Stunden hindurch wurden immer wieder neue Delinquenten in Lastwagen herbeigekarrt und in Fünfergruppen in die Höhlen geführt, wo die Todgeweihten sich niederknien mussten und mit Genickschuss umgebracht wurden. Die SS-Mannschaft wurde immer betrunkener, nur Kappler blieb nüchtern und trieb seine Einheit, sobald sie nachlassen oder aufgeben wollte, immer wieder aufs Neue an. Gegen zwanzig Uhr wurde das Höhlensystem mitsamt den Eingängen wie geplant gesprengt.

Der Befehl war beinahe perfekt umgesetzt worden.

Beinahe perfekt, denn Kappler wurde von einem italienischen Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt, da er irrtümlich fünf Geiseln mehr töten ließ, als sich aus dem Tötungsbefehl errechneten.

2. KAPITEL: Köpferollen

Frühling

Was für ein Tag.

Der Himmel war strahlend blau, eine wohlige Wärme erfüllte die Stadt. Du hattest jeden Grund, glücklich zu sein. Es war eine Freude, zu existieren, am Leben zu sein. Die Welt zu spüren. Nicht ans Morgen zu denken. Genau genommen, überhaupt nicht zu denken. Sich vom Lufthauch mühelos durch die Gassen und Alleen treiben zu lassen. Denn ein milder Frühlingswind strich durch die Haare der Menschen und das Geäst der Bäume, die – scheinbar einem alten Wienerlied gehorchend – soeben wieder erblüht waren. Du schlendertest durch den Wurstelprater, spürtest die Frau an deiner Seite, rochst den dezenten Duft ihres Parfums, spürtest ihre Lippen, Chanel Rouge Allure Excessive, man erinnert sich. Ein paar Kinder überholten euch, sie sprachen laut durcheinander und versuchten, ihre Eltern zu einem bestimmten Ringelspiel zu lotsen. Und sogar diese Eltern machten, obwohl sie leicht genervt zu sein schienen, gute Miene zum lauen Wind, legten ein Lächeln auf und folgten ihren zerrenden, knauernd insistierenden Kindern nach kurzem Zögern in Richtung eines Karussells.

„Was für ein Tag“, flüsterte Chiara dir ins Ohr. Was für ein Tag! Es war eine Freude, zu leben.

Du hattest jeden Grund, glücklich zu sein.

Es war einer jener seltenen Augenblicke, da Himmel und Erde für einen kurzen Moment ununterscheidbar zusammenwuchsen. Du atmetest tief durch, die warme Nachmittagsluft tat deinen vom Winter geschundenen Bronchien gut; im Gegenzug lebte deine Nase niesend ihre Allergie gegen die ersten Blütenpollen aus, die unsichtbar in der Atmosphäre schwebten. Eigentlich solltest du endlich wieder den Arzt aufsuchen und eine Desensibilisierung machen. Aber wer geht schon gerne zu Ärzten. Die bringen bloß Unheil und finden immer neue Gebrechen; in ärztlichen Händen und in ihren Augen ist Gesundheit eine banale Messungenauigkeit, gesunde Menschen nichts anderes als wandelnde Messfehler. Der Fortschritt der Medizintechnik gebiert täglich mehr Kranke und folglich hohe Profite. Nicht die Spritzen und Medikamente fürchtest du, sondern die Elektroden und Messgeräte. Alle Zeiger im roten Bereich, das ist das wahre Leben. Meide die Ärzte! Trau ausschließlich den Pathologen, denn nur sie verschreiben dir keine Pülverchen mehr.

Du warst soeben zurückgekehrt. Die letzten Tage in Montalcino waren schnell vergangen, ein Dauerrausch, getränkt von neuen Eindrücken, vielen Flaschen Brunello und den verrückten Hormonen einer eben erwachenden, sanft und beinahe lautlos sich heranschleichenden Liebe. Wenn es denn Liebe war. Wer weiß das schon. Wer kann das mit Sicherheit sagen.

„Liebst du mich?“, fragte Chiara.

„Ein verdammt großes Wort“, hörst du dich erschrocken flüstern. Ein Ausweichmanöver, obwohl du gar nicht ausweichen wolltest. Und doch weicht man sein Leben lang aus. Nur den Nebensächlichkeiten bleiben wir stets auf der Spur. Irgendwo in einem fernen Dunkel lauerte ohnedies das Unausweichliche. Aber an einem Tag wie heute? Wen interessierte da das Unausweichliche?

„Warum liebst du mich nicht?“, ließ sie nicht locker und blieb stehen, legte dir den Zeigefinger auf die Lippen. „Psst, sag nichts. Die kleinen Wörter lohnen nicht. Haben sich nie gelohnt. Du musst die großen Wörter wagen.“ Sie nahm den Zeigefinger von deinen Lippen, hackte sich wieder unter und drückte sich eng an dich. Ich und die Wagnisse der Liebe, denkst du beinahe konsterniert und sagst: „Ich und die Wagnisse der Liebe.“ Sie drückte sich noch enger an dich.

Im Süden war das Frühjahr schon deutlich weiter fortgeschritten gewesen, hatte bereits den Hauch des nahenden Frühsommers verströmt, während hier in Wien der Frühling sich gemütlich im Bett räkelte, mit einem Fuß die Decke des Winters beiseite schob und noch zögerte, sich endgültig zwischen Kälte und Wärme zu entscheiden. Im Zweifelsfall zog der Frühling den Fuß schnell wieder zurück unter die Tuchent, krümmte sich noch einmal zusammen und schlief zufrieden weiter. Der Frühling ging keine Wagnisse ein, er war das Wagnis: das Wagnis der erwachenden Natur. Vielleicht war das die Antwort, auf die Chiara wartete. Aber der Frühling konnte nicht anders, er musste antworten. Du nicht; du konntest dich verschweigen.

„Du kannst nicht anders“, sagte Chiara, „du musst mich lieben. Du wirst mich lieben. Unausweichlich, und du weißt es.“

Sie sprach sehr leise, du konntest ihre Worte kaum verstehen, weil der Wind sie vertrug. Falsche Richtung. Ausweichen. Ein paar Meter gewinnen, bevor man Farbe bekennen muss. Du warst ein geübter 2-Meter-Läufer. Mehr Strecke brauchte es nicht. Brauchtest du nicht. Hattest du bisher nie gebraucht. Zwei Millimeter Vorsprung, das war das Leben. Doch sie kam näher. Du spürtest ihren Atem.

„Du wirst mich für immer lieben. Wenigstens einen kurzen Tag lang.“

Wenn es denn Liebe war. Warum sollten ausgerechnet 2-Meter-Läufer nicht einzuholen sein? Warum auf zwei Millimetern Einsamkeit beharren? Was für ein Tag! Es war eine Freude, zu leben – und ein wenig verwirrend zugleich. Es musste am Wind liegen. Am lauen.

„Der Wind“, nickte Chiara, „der Wind. Es ist immer der Wind. Er ist mild, wie er den ganzen Winter nicht war. Vergiss das mit der Liebe. Verlieb dich niemals, und schon gar nicht in mich.“

Ich hatte schon immer alle Warnungen in den Wind geschlagen. Wenn ich denn irgendein Talent hatte, dann das, jede Warnung zu überhören und jedem Wind zu trotzen, und mochte er noch so lau sein.

Auch Chiara hatte sich morgens gemütlich neben dir im Bett geräkelt, hatte eine Zehe hinausgestreckt und schnell wieder zurückgezogen, sich erneut fest an dich gedrückt und beschlossen, noch ein Mützchen Schlaf zu nehmen. Aufstehen konnte man später immer noch. Es gab nichts zu versäumen. Erst als gegen elf Uhr das Sonnenlicht langsam begann, durchs Schlafzimmerfenster hindurch genau auf dein linkes Auge zu strahlen, öffnetest du verwirrt das rechte, blinzeltest auf eine wie immer unbegreifliche Welt – noch immer irgendwie müde von der vortägigen Reise. Am Morgen, beim Erwachen, und sei es um elf, ist die Welt prinzipiell unverständlich. Zum Glück scheint die Sonne erst spät in den Raum hinein, denn du hast Schlafzimmer mit Fenstern in Richtung Osten schon immer gehasst. Nordfenster sind die einzig akzeptable Schlafzimmeröffnung für Nachteulen wie dich. Da irrlichtern die Sonnenstrahlen nur kurz durch den Raum und stören nicht unnötig den Morgenschlaf.

Der Wurstelprater. Eine fröhliche Menschenmenge umspülte dich. Brandete in immer neuen Wogen heran, füllte die Wege und Plätze, verstellte die Aussicht auf den Schießstand links vorn und schob dich weiter durch die Allee. Ein munteres Treiben, von dem man sich treiben ließ. Mochte es Liebe sein. All der Lärm rundherum und die Stille im Herzen. Wer weiß. Niemand weiß. Du schon gar nicht. Aber vielleicht musste man gar nicht wissen. Vielleicht genügte es, sich treiben zu lassen, sich weit nach vorne zu beugen, wenn man von der Salzgurke abbiss, um sich nicht mit der wegspritzenden Flüssigkeit anzupatzen.

Du hattest Chiaras Vater kennengelernt; ein sehr alter Mann und Chiara sein spätes Kind. Ein Winzer wie aus dem Bilderbuch, so knorrig wie seine ältesten, in Jahrzehnten herangereiften Wurzelstöcke, deren wenige Trauben den besten Wein ergaben, den man sich vorstellen konnte. In all den Jahrzehnten seit der Auspflanzung waren die Wurzeln der Weinstöcke immer tiefer in den Boden eingedrungen, hatten die tiefsten Wasserreservoirs erreicht und ernährten die Trauben, egal wie heiß die Sonne über der Landschaft glühte, egal, wie trocken der Sommer auch war. Sehr schweigsam und ablehnend war der alte Herr dir gegenüber anfangs gewesen. Er mochte Deutsche nicht, weil er Nazis hasste. Erst als er kapierte, dass du aus Österreich warst, verzog sein Gesicht sich zu einem Lächeln: „Österreich gut.“ Offenbar wusste er nicht, dass die ärgsten Nazis Österreicher gewesen waren.

„Österreich comunista“, sagte er und hielt dir ein Glas Wein hin.

„Österreich socialista“, stammeltest du. Sei’s drum. Er hatte beschlossen, dich in sein tiefrotes Herz zu schließen. Lag nicht an dir, sondern daran, dass ihm das Glück seiner Tochter am Herzen lag. Wie gut, dass du kein Deutscher warst. Er lachte. Chiara lachte. Da hast auch du gelacht. Es waren die Menschen, die das Leben komplizierten. Und es waren die Menschen, die es vereinfachten. Der Brunello im Glas war süffig und mild. Das Leben konnte so einfach sein.

„Liebe mich niemals“, flüsterte Chiara ganz nah bei deinem Ohr. Der Lärm der Praterattraktionen übertönte ihre Stimme, man spürte das Dröhnen der Lautsprecher bis in den Magen. Der Prater erwachte und vertrieb jede Stille. Unwillkürlich biegst du links ab, weg von der lauten Straße des Ersten Mai, in den Karl-Kolarik-Weg, benannt nach dem legendären Importeur des noch legendäreren Budweiser Biers, des echten Budvar, das nichts gemein hat mit jenem Getränk, das einer der größten amerikanischen Bierkonzerne den Amerikanern verkauft.

Nun wäre die Behauptung, der Kolarik-Weg sei leise, eine schamlose Übertreibung gewesen, denn es handelt sich bloß um eine relative Ruhe, halbwegs ruhig für Praterverhältnisse. Der Weg führt zum Toboggan, einer der ältesten noch existierenden Attraktionen aus der Frühzeit des Praters. Benannt ist dieser hoch aufragende, aus Holz gefertigte Turm nach den kufenlosen Schlitten der kanadischen Indianer. Man saust auf einem Toboggan-ähnlichen Teppich die Rutsche hinab, nachdem man von einem mechanischen Förderband zumindest einen Teil der Strecke hinauf ins Turmstüberl befördert worden ist. Der ganze Turm ist ein bemerkenswertes Bauwerk: Rund um eine Konstruktion von aufwärts strebenden, die gesamte Höhe überwindenden viereckigen Holzträgern schlängelt sich außen, an den Pfosten montiert, die überdachte Rutsche spiralförmig hinauf zur Turmspitze. Früher, also sehr viel früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, hieß diese eigentlich schlichte Attraktion noch „Teufels Rutsch“ und sollte wohl schon dem Namen nach einen kalten Schauer, gefolgt von Gänsehaut am Rücken, erzeugen. Die Menschheit war noch ein wenig bescheidener als heute, nicht aus Überzeugung, sondern aus Mangel an Möglichkeiten. Die Rutsche galt jedenfalls als Teufelszeug.

Wohin man kam, mit wem immer man über den Toboggan sprach, jeder konnte eine bluttriefende Geschichte erzählen, meist aus eigener Anschauung. Auch deine Großmutter war Zeugin eines solch schrecklichen Unglücks geworden. Mit allem Drum und Dran. Schreie, eine blutüberströmte Frau, die Rettung, Blutspuren überall, Abtransport. Ungewissheit darüber, was aus dem Unfallopfer geworden war.

Wenn man jeder einzelnen dieser Erzählungen glauben wollte, dann musste die Zahl der Betroffenen in die Tausende gehen, kaum eine Familie, in der es nicht entweder ein Opfer oder einen Unfallzeugen gab. Die Wahrheit war, wie so oft, wenig spektakulär. Der Mythos war erst Mitte der 1950er-Jahre an einem träge vergehenden, schwül über der Stadt lastenden Spätsommernachmittag entstanden. Das Gerücht machte die Runde – und wurde auch freudig von den Boulevardzeitungen in allen frei erfundenen blutigen Einzelheiten verbreitet –, im Wiener Prater sei eine Frau von einer in der Rutsche lose nach oben stehenden Planke geradezu aufgespießt worden – damals war in den Wiener Gaststätten übrigens der Zigeunerspieß mit blutrotem Letscho ein beliebtes Standardgericht –, eine Frau sei also aufgespießt worden und kurz darauf in einem Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Tatsächlich hatte es sich um einen kleinen Holzschiefer gehandelt, den eine Frau sich im Hintern eingezogen hatte. Die im Spital vorsichtshalber verabreichte Tetanusspritze schmerzte deutlich mehr als die kleine Wunde, und die Frau verließ noch am selben Nachmittag das Krankenhaus. Tauchte unter in der Anonymität der Großstadt – kein Bild, kein Name und genau genommen nicht einmal eine brauchbare Geschichte. Aber in der Sauregurkenzeit griff der Boulevard auch noch nach dem schwächsten Strohhalm, wenn es darum ging, das Blatt zu füllen und eine spektakuläre Schlagzeile zu finden.

Es spricht für die große Einbildungskraft der Wiener Bevölkerung und die Attraktivität des damaligen Praters, dass ein derart nebensächliches und unbedeutendes Ereignis allein durch die Macht der Erzählung im Laufe der Jahre zu einem massiven Anstieg der Opferzahlen geführt hat. Aus einer harmlosen Unterhaltungseinrichtung war im Bewusstsein der Menschen ein mörderisches Ungetüm von größter Gefährlichkeit geworden. Mit leisem Schauer warfen die Kenner dieser Geschichte sich todesmutig auf den vom jahrelangen Gebrauch abgewetzten Stoffsäcken in die Rutschrinne und rasten, mutig dem Tod ins Auge blickend, unter lauten Schreien hinab in die Tiefe, welch schreckliches Schicksal auch immer während der Talfahrt in der Rutsche auf sie lauern sollte. Man raste gefasst diesem tragischen Schicksal entgegen, bereit, auch das Letzte und Wertvollste, sein Leben nämlich, zu geben, wenn es denn der Kurzweiligkeit diente.

Du jedenfalls durftest in deiner Kindheit dank des lebhaft erinnerten Erlebnisses deiner Großmutter nie den Toboggan hinunterrutschen. Zu gefährlich für das Kind. Vielleicht hat dir diese Vorenthaltung eines Vergnügens das Leben gerettet, vielleicht auch nicht. Es wäre auf den Versuch angekommen. Aber wie das so ist: Im Lauf der Jahre verblasste die Erinnerung der Menschen an das vermeintliche Unglück, denn Vergesslichkeit ist ein Wesenszug unserer Gattung. Davon leben Handel und Politik. Hätten wir nicht schon morgen ihre blumigen Versprechungen vergessen, wir würden nichts mehr kaufen und nie wieder jemanden wählen.

Für den Toboggan jedoch war diese Vergesslichkeit fatal. Denn seine Geschäftsgrundlage war der Schrecken. Ging aber diese Bedrohung verloren, wer würde dann noch für eine Fahrt auf dem Toboggan bezahlen? Die neuen, riesigen Attraktionen des Grauens, wahre Wunderwerke der Symbiose aus moderner Technik und mittelalterlichen Höllenqualen, versprachen ganz andere Ängste, lockten mit Abstürzen aus hundert Metern Höhe, gaben lärmende Sirenentöne von sich; ihre Gefährlichkeit wurde von Marktschreiern über riesige Lautsprecher verkündet, während der Toboggan in seiner Seitengasse stillem Vergessen anheimfiel und dem langsamen Verfall preisgegeben war. Als ob das Leben an sich nicht schon genug Grauen und Gefahren bot, zu unzähligen Ängsten Anlass gab, strömten die Massen zu den High-Tech-Gruselmaschinen, so als ob wir Nachzügler der Neandertaler noch immer die Herausforderung durch den vor der Höhle lauernden Säbelzahntiger vermissen würden.

Als der Zustand des Toboggans so desolat geworden war, dass aus der vermeintlichen Bedrohung endlich eine echte geworden war, also daraus die Chance erwuchs, dass sich wirklich einmal ein ordentlicher, tragischer, möglichst tödlicher Unfall ereignen könnte, sperrte die Behörde unbarmherzig den Betrieb. Ein folgenschwerer Eingriff in das freie Marktgeschehen, denn es folgten viele Jahre, in denen der Toboggan leise und unbeachtet vor sich hin verfiel, sein Gefährlichkeitspotential steigerte, endlich die Höhe des eigenen Ruhms erklomm und genau genommen wieder marktfähig wurde. Aber was nützte das, wenn niemandem erlaubt wurde, sich den nun realen Gefahren auszusetzen, dem Säbelzahntiger ins Auge zu blicken und seinen heißen, stinkigen Atem zu spüren. Wenn der von der Sperre ohnedies schwer getroffene Schausteller und Betreiber den sensationsheischenden Pratergängern kein Angebot machen durfte?

Dann aber, vor wenigen Jahren, wurde der Toboggan mit Hilfe und Geld der zuvor so unnachgiebigen Ämter renoviert und wieder gefahrlos gemacht. Seit damals ist er für die meisten Praterbesucher zu einem harmlosen Kindervergnügen geschrumpft, der alte Ruhm ist dahin, keine Rede von des Teufels Rutsche mehr. Der Toboggan wird von Leuten befahren, die jede Gefahr meiden, die all den technischen Klimbim rundherum für gefährliches Teufelszeug halten, das eigentlich von den Behörden mit derselben Strenge geschlossen werden müsste wie einst der Toboggan.

Allerdings glauben die Menschen nicht, dass sich beim Betrieb dieser hochtechnischen Spektakelgeräte tatsächlich irgendein Unglück ereignen könnte. Das Vertrauen in eine rätselhafte Technik ist noch immer unermesslich hoch, während das in die schlichte und leicht verständliche Handwerkskunst sich auf einem Tiefpunkt befindet. Die Menschen misstrauen einer in Jahrhunderten gewachsenen und erprobten Kunstfertigkeit, die simple Holzsprießeln zu einer formschönen Rutsche zusammenzufügen imstande ist. Es kommt also nicht auf die real bestehende Gefahr an, sondern auf die imaginierte. Die gefühlte Gefahr entsteht nicht durch das Gerät, sondern in den Köpfen. Darum verkünden die Propagandisten dieser riesigen Höllenmaschinen schreiend den bevorstehenden Nervenkitzel, appellieren an die Tapferkeit der vorbeischlendernden Praterbesucher, beschwören deren Leidensfähigkeit. Dabei übertrumpfen sie einander mit immer weiter aufgedrehten Lautstärkepeglern und nächtens mit flackernden Lichtern, die das Auszucken der Nerven vorwegnehmen sollen.

Das alles schoss dir in Sekundenschnelle durch den Kopf, als ihr vom Hauptweg in Richtung Toboggan abgebogen seid. Es gäbe so viel zu erzählen, aber plötzlich war deine Zunge wie gelähmt, dein Mund fühlte sich staubtrocken an.

„Liebe mich niemals“, wiederholte Chiara noch immer sehr leise, aber jetzt gelangte der Schall ihrer Stimme ungestört vom Lärm durch den Gehörgang hindurch deutlich an dein Trommelfell, wodurch die ganze Gehörknöchelchenkette mit der Arbeit des Hörens begann: Mittels des am Trommelfell befestigten Hammergriffs wird der Hammer in Bewegung gesetzt, die Auslenkungen des Hammers werden auf den Steigbügel übertragen, der mit dem ovalen Fenster des Innenohrs verbunden ist, die Stelle, an welcher der Schall das Mittelohr verlässt und die Schwingungen ins Innenohr übertragen werden. Hier nimmt die Schnecke die mechanischen Impulse auf und wandelt sie in elektrische Nervenimpulse um. Aus dem mechanischen Schall wird ein neuronales Muster. Die wunderbare Stimme Chiaras, ihre Worte haben sich in einen codierten Nervenimpuls verwandelt, der vom Hörnerv ins Gehirn transportiert wird. Erst in deinem Kopf werden die Impulse wieder zu Chiaras Stimme.

„Liebe mich niemals“, übersetzt dein Gehirn die Schallwellen. Und du verstehst jedes Wort klar und deutlich, weil es in diesem Winkel des Praters etwas leiser ist. Auch in dir wird es leiser.

„Und liebe mich ewig“, der Hammer trommelt, die Neuronen feuern. Was wollte sie dir sagen? War das nur ein Defekt in der Gehörkette, oder handelte es sich um eine Fehlinterpretation durch dein Hörzentrum im Cortex? Wer sollte das verstehen? Du nicht, du niemals. Oder war das eines jener unerforschten und unerforschbaren Wagnisse der Liebe, die mehr Wagemut verlangten als noch die spektakulärste Praterattraktion? Die den Mut des Herzens bis zum Äußersten forderten?

„Amami per sempre e dimenticami immediatamente!“

Was hatte sie gesagt? Was mein Cortex heute bloß trieb, welch schändliche Spiele der Interpretation er mit mir spielte.

„Liebe mich ewig und vergiss mich sogleich!“, wiederholte Chiara auf Deutsch. Da gab es keinen Interpretationsspielraum mehr. Ich hörte alles, aber ich verstand nichts. So sind sie, die Wagnisse der Liebe.

Wir standen vor dem Ausgang des Toboggans, dort, wo die Rutsche ziemlich plötzlich in einem kleinen Anbau endet. Die Rutsche sieht hier unten aus wie eine abgeschnittene Parkbank, deren Ende man an die Wand geschoben hat. Durch ein Fenster rechts vom Eingang führt die weiß lackierte Rutsche in das kleine, ebenfalls weiß gestrichene Häuslein. Die grün angemalten Fensterläden standen weit offen, das Gitter bei der rot umrahmten Ausgangstür war entfernt. Hier kamen der Reihe nach die mutigen Abfahrer heruntergerutscht. Die Kunst bestand darin, bei der Einfahrt durchs Fenster ins Haus rechtzeitig zu bremsen, indem man den Sack in die Höhe zog, die Füße bremsend auf den Boden der Rutsche stellte, und dann, bevor man an die Wand knallte, mit einer schnellen Drehung des Körpers sich quer zur Rinne setzte und von der Rutsche hinuntersprang. Entscheidend war, gut abzuspringen und ebenso gut zu landen. Die Landung gelang jedoch nur, wenn man die Geschwindigkeit, die man noch hatte, schon in der Luft, während des Sprungs, in Laufbewegungen umsetzte, im Laufschritt auf dem Asphalt aufsetzte und noch immer ziemlich flott durch die Ausgangstür hinaus auf den Kolarik-Weg schoss. Es brauchte eine gewisse Geschicklichkeit, um Landung und Auslaufen elegant zu verbinden und sodann immer langsamer werdend schließlich zum Stillstand zu kommen. Das schafften nur wenige. Die meisten Abfahrer rasten mehr oder weniger kontrolliert, oft im Zickzack taumelnd, heraus aus der Hütte auf den Weg. Sie rammten unaufmerksame Flaneure oder hielten sich an zurückweichenden Beobachtern des Landungsspektakels fest, um nicht auf das Wegpflaster zu knallen, und rissen diese dabei mitunter zu Boden.

Im Allgemeinen ging die Gefahr also nicht von der Rutsche selbst aus, sondern von denen, die in der Holzrinne zu Tal rasten und die sichere Landung nicht beherrschten. Die Gefahr war jedoch nicht allzu groß, von eklatanten Verletzungen des Publikums durch Tobogganisten hatte man noch nie gehört. Es blieb also ganz offensichtlich bei ein paar blauen Flecken und der einen oder anderen Beschädigung an der Bekleidung der Zuschauerschaft, wenn ein Bremsender nur mehr die Hemdbrust oder die Krawatte zu fassen bekam, während er sich an eine der umstehenden Gestalten zu klammern versuchte.

Man tat also gut daran, rund um den Ausgang des Turms einen gewissen Platz freizuhalten, damit die Herabkommenden genug Auslauf hatten. Da es noch früh im Jahr war, somit vorwiegend ortskundige Wienerinnen und Wiener den Prater bevölkerten, war tatsächlich genug Platz rund um die Hütte für die anlandenden Rutschenfahrer. Während also links von der kleinen Hütte die Leute sich in der Warteschlange über eine Holzstiege zur erhöht liegenden Kassa anstellten, langsam vorrückten und nach der Bezahlung von drei Euro auf das Förderband sprangen, das sie nicht ganz die halbe Turmhöhe hinaufbefördern würde, hatte sich beim Ausgang eine kleine Zuseherschaft gebildet, die plaudernd, eisschleckend, fetttriefende Langos essend das muntere Geschehen beobachtete.

Der eine oder andere Rutschaspirant versuchte, sich bei der Kassa ein wenig kleiner zu machen, da der Fahrpreis erst bei Personen über einen Meter siebzig in voller Höhe zu bezahlen war. Darunter war es fünfzig Cent billiger. Ein roter Strich in entsprechender Höhe diente als Indikator und Preisanzeiger.

Der tiefere Sinn dieser Regelung war niemandem bekannt. Denn in der Wiener Straßenbahn gab es zwar einen Sonderpreis für Kinder und Jugendliche, aber dort betrug das Größenlimit nur einen Meter fünfzig, was irgendwie auch logischer erscheint.

Es wäre interessant, manchmal hat man komische Gedanken, denkst du, es wäre interessant, das von der EU überprüfen zu lassen. Immerhin war das eine klare Diskriminierung aufgrund angeborener Eigenschaften.

„Immediatamente“, sagte Chiara, „wenn du mich bisher nicht geliebt hast, dann tu es ab jetzt!“

Rutschpartie

Es lag wohl am Frühjahr, am lauen Wind, an den Tagen in Montalcino. Der alte Vater, der samtige Brunello. Die Geschichten aus dem Widerstand. „Maledetti nazisti“, fluchte Chiaras Vater, und zu mir gewandt: „Scusi per favore! Comunista!“ Er deutete lachend auf mich und strahlte über das ganze Gesicht. Jede seiner vielen Falten strahlte, jede Falte ein Sonnenstrahl.

„Socialista“, sagte ich und deutete auf mich.

Er lachte weiter: „Poco importante!“ Unwichtig. Er machte eine beiläufige Handbewegung. Ich hatte ihn auf den ersten Blick geliebt. Ein sonderbares Eingeständnis. Warum fiel mir dieses Eingeständnis bei ihm so viel leichter als bei ihr? Natürlich liebe ich Chiara. Aber heutzutage traut man sich kaum noch, dieses Wort zu denken, schon gar nicht, es wo hinzuschreiben oder es auszusprechen. Weil das Leben keine Soap ist. Und wenn schon. Ich liebe sie. Auf meine Art. Sie wollte auf die ihre geliebt werden, hat Brecht einmal wo geschrieben. Das ist das Leben, sagt mein Herz. Das ist die Liebe, flüstert mein Gehirn. Der Neocortex schwieg beharrlich. Die Zeiten vermischten sich, das Gestern mit dem Heute, das Jetzt mit dem Morgen. Wie stümperhaft wir doch durchs Leben taumeln. Dabei haben wir nur einen Versuch. Der gilt. Der zählt. Und ist bald danach schon vergessen. Wer weiß schon noch, wie es im vorvorigen Frühjahr gewesen ist? Wer erinnert sich noch der dritten Liebe davor? Wer wird unserer gedenken, wenn alles zu Staub zerfallen ist? Da konnte ich sie doch locker für ewig lieben.

„Per sempre“, sagte ich, so wenig Italienisch musste sein. Viel mehr konnte ich nicht. Für ewig. Wenn sie denn wollte. Kein Leben davor und auch keines danach konnte mich hindern, mich hier und jetzt einer törichten, für immer vergeblichen Leidenschaft hinzugeben. Nur der laue Wind schien zu frohlocken. Er hatte uns drangekriegt. Uns alle beide.

Ihre rechte Hand lag in meiner linken.

„Du kannst ruhig fester drücken“, sagte sie, „ich bin nicht zerbrechlich. Nicht hier und jetzt jedenfalls.“ Nicht hier und jetzt, das klang gut. Das klang verdammt gut. Sie drehte sich zu mir und legte mir den Zeigefinger ihrer freien linken Hand auf die Lippen: „Non dire niente!“ Sag nichts! Ich hatte nicht die Absicht und sprach doch: „Per sempre.“ Wir lachten. Rundum die Menschen. Wir sahen sie nicht. Exzessives Rot. Rot exzessiv.

Wenn ich ein Kommunist war, dann brauchte ich mich für nichts auf der Welt mehr zu genieren. Für nichts. Denn alle Schandtaten waren längst schon begangen. Und die Liebe war der geringsten eine. So standen wir da, neben dem seit seiner Renovierung in hellem Weiß erstrahlenden Toboggan, das rote Geländer, die ebenso roten Haltestreben der Rutsche, ganz oben über der Turmstube flatterte fröhlich die österreichische Fahne im Wind.

Was für ein Tag! Es war eine Freude, am Leben zu sein, das seltene Glück des Existierens zu spüren und ihre Hand in der meinen. Drück ruhig fester zu.

Ein Geräusch erfüllte die Luft. Jemand rutschte herunter. Man sah nichts. Beinahe nichts. Nur dieses Poltern wurde lauter. Etwas Rundes, Ballförmiges knallte gegen die Wand am Ende der Rutsche und rollte heraus aus dem Haus. Ein kleiner Bub stand neben dem Ausgang und versuchte, den Ball wegzukicken. Aber das war keine Lederwuchtel. Der vermeintliche Ball starrte ihn mit weit aufgerissenen, glasigen Augen an. Der Bub zuckte zurück, schrie laut auf, begann zu weinen und sah sich hilfesuchend um. Vor ihm auf dem Pflaster lag ein Kopf ohne Körper. Nur ein Kopf, glatter Schnitt am Hals. Sekundenbruchteile später. Es polterte erneut, nur viel lauter. Diesmal war es ein Körper, der am Ende der Rutsche aufschlug, hinunterfiel und auf dem Boden liegen blieb. Ein kopfloser Körper, aus dem Hals schoss das Blut, denn das Herz schlug noch ein paar Mal, bevor es seinen Dienst einstellte. Das Blut floss über den Asphalt im Ausgangsgebäude hinaus auf den kleinen Vorplatz, die Zuschauer stoben kreischend auseinander, übertönten all den Praterlärm. Eine Frau, offenbar die Mutter, zerrte den Buben, der wie fest verwurzelt dastand, weg und hielt ihm dabei die Augen zu – zu spät, denn der hatte bereits genug gesehen, genug fürs ganze restliche Leben.

3. KAPITEL: Seltsame Heilige

Ein Inspektor kommt