Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GedankenReich Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

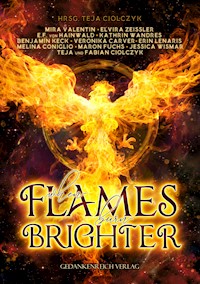

Die Kraft des Feuers kann gleichermaßen Leben spenden und Verderben bringen. Eine junge Frau sucht einen mystischen Feuervogel und ein schwarzer Magier wird von seiner eigenen Macht bedroht. Zwei Jägerinnen erforschen den Ursprung eines Feuerteufels, im alten Babylon blickt eine Mechanikerin voller Abscheu auf die hohen Engel und zwei Piraten starten ihren größten Coup. Ein kleiner Junge zieht aus, um sein Dorf vor der Herzenskälte zu retten. In einer zwielichtigen Taverne tritt ein seltsamer Wanderer über die Schwelle und ein edler Ritter jagt den letzten Drachen. Die Hoffnung, den Lauf der Geschichte zu ändern, malt eine flammende Zukunft und selbst ein Gott muss sich echter Freundschaft beugen. Elf Geschichten erzählen von Inferno und Tod, Flammen und Hoffnung, Feuer und Wärme.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Title Page

Impressum

Inhalt und Autoren

Das Lied des Feuervogels (Mira Valentin)

Asche und Glut (Maron Fuchs)

Flammende Wut (Elvira Zeißler)

Feuer über Babylon (Veronika Carver)

Brennende Gerechtigkeit (Benjamin Keck)

Auf der Suche nach dem Seelenfeuer (Teja & Fabian Ciolczyk)

Der Wanderer (E.F. von Hainwald)

Der letzte Drache (Melina Coniglio)

Die Schicksalstheorie (Erin Lenaris)

Flammende Zukunft (Kathrin Wandres)

Feuergeister (Jessica Wismar)

Mehr von den Autoren

IMPRESSUM

GedankenReich VerlagN. ReichowNeumarkstraße 3144359 Dortmundwww.gedankenreich-verlag.de

Herausgeber: Teja CiolczykText: © 2022 Mira Valentin, Elvira Zeissler,E.F. von Hainwald, Kathrin Wandres,Benjamin Keck, Veronika Carver, Erin Lenaris,Melina Coniglio, Maron Fuchs, Jessica Wismar,Teja und Fabian CiolczykLektorat/Korrektorat: Gwynnys Lesezauber, unterstützt vonVeronika Carver und Melina ConiglioCover-, Umschlag- & Innendesign: © Phantasmal ImageUmschlagmotiv: © shutterstockIllustrationen: © Tabea MeineckeAutorenfotos: © Whustaphoto, Fabian Fischer, Phantasmal Image, Annika KitzmannInnengrafiken: © shutterstockIllustrationen: Tabea Meinecke

ISBN 978-3-98792-074-5

© GedankenReich Verlag, 2023Alle Rechte vorbehalten.

Dies sind fiktive Geschichten.Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personensind zufällig und nicht beabsichtigt.

DIE AUTOREN UND IHRE GESCHICHTEN

MIRA VALENTIN: DAS LIED DES FEUERVOGELS

Wikinger-Gewandung, Buch-Tattoos und ständig beim Planen ihrer nächsten Reise – das ist Mira Valentin. Als Hybrid-Autorin veröffentlicht sie ihre historischen und fantastischen Romane sowohl bei Verlagen als auch im Selfpublishing.

Das Lied des Feuervogels erzählt die Geschichte eines Mädchens, das aus Liebe zu ihrer Mutter bis an die Grenzen ihrer Welt und darüber hinaus geht. Begleite Fenja auf ihrer Suche nach der Feder des Feuervogels, die kalte Herzen mit neuer Wärme zu füllen vermag.

MARON FUCHS: ASCHE UND GLUT

Maron Fuchs schrieb schon in der Schule Jugendromane und entdeckte im Studium ihre Leidenschaft für Poetry Slam. Seit 2019 ist sie mit ihrer Fantasy-Reihe „Flüsternde Wahrheit“ Teil des Tagträumer Verlages.

Der Schwarzmagier Kyros wird durch einen Angriff auf seine Heimat auf eine harte Probe gestellt. Kann er seine Flammen weiter befehlen oder verliert er seine geliebte Magie für immer?

ELVIRA ZEIßLER: FLAMMENDE WUT

Elvira Zeißler verfasst seit über 10 Jahren begeistert und mit großem Erfolg fantastische und gefühlvolle Geschichten, die ihre Leser*innen die Welt um sie herum für ein paar Stunden vergessen lassen.

Ein loderndes Inferno brennt gezielt friedliche Dörfer nieder. Entschlossen brechen die beiden Jägerinnen Eowyn und Thalea auf, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Doch was bezweckt die Quelle dieser Brände wirklich?

VERONIKA CARVER: FEUER ÜBER BABYLON

Veronika Carver schreibt und veröffentlicht seit mehr als 15 Jahren fantastische und tiefgründige Geschichten. Inzwischen lektoriert sie auch, spricht Texte ein, baut einen Camper aus, hat eine eigene Marketing Agentur und macht trotz allem die Steuern für sich und ihre Frau noch selbst.

Kayra will bei einem Wettkampf Rache an den gefallenen Engeln nehmen. Kurz vor Antritt muss sie sich auf einen neuen Partner einstellen, den Ifrit Zeki, der zwar keine Ahnung von dampfbetriebenen Flugmaschinen hat, dafür jedoch über das Talent des Feuers verfügt.

BENJAMIN KECK: BRENNENDE GERECHTIGKEIT

Benjamin Keck mag gerne Kuchen. Und Schokolade. Und Gummibären. Aber Feuer mag er auch. Sehr sogar. So sehr, dass er eine Geschichte über eben jenes Element geschrieben hat.

Feuer ist ein Element, das Betten in Flammen aufgehen lässt, feurige Strafe bringen oder zerstörerische Wut entfachen kann. Dazu gibt es noch düstere Geheimnisse, blutige Höhlen und eine ordentliche Flasche Rum.

TEJA UND FABIAN CIOLCZYK: AUF DER SUCHE NACH DEM SEELENFEUER

Schon immer denken sich Teja und ihr 9-jähriger Sohn Fabian spannende Abenteuer aus. Doch diesmal wird es ernst! Zum ersten Mal haben sie gemeinsam geschrieben und wollen Euch nun ebenfalls in ihre märchenhafte Fantasie entführen.

Das Seelenfeuer aus den alten Legenden scheint die einzige Möglichkeit zu sein, die Herzenskälte aus der Welt zu vertreiben. Begleitet den jungen Firion auf seiner abenteuerlichen und gefährlichen Suche danach.

E.F. VON HAINWALD: DER WANDERER

Fantastische Geschichten mit zweischneidigen Charakteren sind genau von Hainwalds Ding. Wie hätte er da widerstehen können, eine Geschichte rund um Feuer zuschreiben? Vielleicht hat die Herausgeberin das perfide geplant!

Ein einsamer Wanderer betritt die Taverne. Lausche seinen Erzählungen über eine untergegangene Welt und einem Feuer, dessen Brennen ewig währt. Hast du dich einem Halbgott genähert – oder war es vielmehr ein Dämon?

MELINA CONIGLIO: DER LETZTE DRACHE

Melina Coniglio schreibt düstere Fantasy und Romance, die prickelt. Seit September 2020 arbeitet sie als freiberufliche Lektorin und veröffentlicht Bücher in verschiedenen Verlagen.

In dieser Geschichte erzählt die Autorin eine mögliche Version der Geschehnisse vor dem grimmschen Märchen „Dornröschen“. Jedoch anders, als man vielleicht erwartet. Eine wunderschöne Sidestory aus der Welt ihres düsteren und verheißungsvollen Romans „Heartless Hunter“.

ERIN LENARIS: DIE SCHICKSALSTHEORIE

Erin Lenaris ist Professorin, Autorin und Mama. Sie schreibt Fachartikel, Jugendbücher und Kurzgeschichten, erzählt Gute-Nacht Geschichten und geistert im Cosplay durch Instagram. Hier erträumt sie sich, wie selbst Geisteswissenschaftler zu Helden werden könnten.

Führende Zeitreiseforscher sind sich einig, dass der Lauf der Geschichte unveränderlich ist. Der junge Dr. Cremer will das jedoch nicht akzeptieren. Er reist ins antike Alexandria, um die legendäre Bibliothek vor Cäsars brandschatzenden Legionen zu retten ...

KATHRIN WANDRES: FLAMMENDE ZUKUNFT

Mit ihrem ersten fertigen Manuskript gewann Kathrin Wandres 2016 beim Schreibwettbewerb von Carlsen Impress & tolino media den 2. Platz. Seitdem ist sie vom Schreiben nicht mehr abzuhalten und veröffentlicht ihre Geschichten, die teils im Verlag und teils im Selfpublishing erschienen sind.

Ben hat einen Traum: Er möchte mit seinem Drachengleiter von der Klippe über sein Dorf fliegen. Doch als der große Tag gekommen ist, geht alles schief. Ben stürzt ab und landet im Reich der ewigen Flammen, wo er dem Flammenwächter Lucius begegnet ...

JESSICA WISMAR: FEUERGEISTER

Neujahr 1990 wurde Jessica Wismar als zweite von vier Töchtern geboren. Was mit dreizehn Jahren als emotionales Ventil diente, wurde über die Jahre zu einer Leidenschaft – und Texte, die zunächst nur für sie selbst bestimmt waren, dürfen jetzt auch andere begeistern.

Kiana hat als Tochter des Feuergottes Agni keinen Feuergeist, weshalb ihr am College nur Verachtung begegnet. Aber nun hilft ihr Candela darüber hinweg, ihre heimliche beste Freundin. Als Agni jedoch seine Kinder auffordert, sich in göttlichen Spielen miteinander zu messen, könnte das Geheimnis um ihre Freundschaft auffliegen.

Mira Valentin

DAS LIED DES FEUERVOGELS

Fenja schürte die Glut und legte zwei Scheite darauf. Augenblicklich wurde das Holz von Flammen umschlungen. In der Hütte breitete sich wohlige Wärme aus. Hoffnungsvoll wandte sie sich zu ihrer Mutter um, die in Decken gehüllt auf ihrem Stuhl saß. Der Schein des Feuers spiegelte sich in ihren feuchten Augen, schon lange hatte sie kein Lächeln mehr hervorgebracht.

»Ist es jetzt besser?«, fragte Fenja.

Eine Antwort blieb aus. Stattdessen schlang ihre Mutter die Decken noch enger um ihre Schultern.

Enttäuschung und tiefe Traurigkeit erfüllten die junge Frau. Sie hatte Bäume gefällt und Brennholz geschlagen, bis ihre Hände voller Schwielen waren, hatte heiße Steine erhitzt und warme Strümpfe gestrickt.

Doch die Kälte, die im Leib ihrer Mutter saß, ließ sich durch nichts vertreiben. Mit jedem Tag wurde sie stiller und ihr Geist mehr von Dunkelheit durchdrungen.

Die Winter im Norden waren kalt, die Nächte lang. So manch tapferer Krieger unterlag in dieser Zeit der Schwermut, doch niemals hatte Fenja damit gerechnet, diese Krankheit könnte auch den einzigen geliebten Menschen dahinraffen, den sie noch hatte. All die Wärme ihrer Kindheit, das Lachen und die Freude waren verschwunden. Geblieben war nur die stumme Hülle der Frau, die einst ihre größte Heldin gewesen war.

Sie sank vor ihrer Mutter in die Knie, umschlang deren kalte Finger mit ihren warmen Händen. »Was kann ich nur tun? Ich würde keine Gefahr und Mühen scheuen, wenn ich nur wüsste, womit ich dir helfen könnte!«

Der Blick der feuchten Augen ging ins Leere. »Nichts, Kind. Bald hat die Kälte mein Herz erreicht, dann sind wir beide frei.«

»Aber es muss etwas geben! Früher hast du immer gesagt, das Leben würde für jedes Problem eine Lösung parat halten.«

Ihre Mutter schüttelte schwach den Kopf. »Es gibt etwas, das mich wärmen würde, doch niemand vermag, es mir zu bringen.«

Fenja fuhr hoch. »Wovon sprichst du?«

»Hätte ich eine Feder des Feuervogels ...« Sie starrte in die Flammen und für einen winzigen Moment schien deren Wärme ihr Herz zu erreichen. Doch dieser Eindruck währte nicht lange. Ein Kälteschauer lief durch ihren Körper. Sie steckte ihre Hände wieder unter die Decke.

»Ich habe noch nie von einem Feuervogel gehört. Wo finde ich ihn?«, versuchte Fenja, in sie zu dringen.

»Man sagt, wer ihn finden will, der müsse durch Feuer und Wasser gehen, sich selbst vergessen und mit dem Wind reisen. Er ist unerreichbar für dich, mein Kind. So wie der Sommer für mich.« Seufzend schloss die Mutter ihre Augen.

Ihr Atem verlangsamte sich, ihr Kinn fiel auf ihre Brust. Vielleicht war sie eingeschlafen, vielleicht nur zurück in ihre Dunkelheit gefallen.

Fenja stand auf. Tausend Gedanken schwirrten durch ihren Kopf. Durch Feuer und Wasser, hatte ihre Mutter gesagt. Es gab nur einen Ort, der ihr bei dieser Beschreibung einfiel. Normaler-weise mied ihr Volk diesen Platz, selbst die erfahrensten Jäger gingen lieber daran vorbei und suchten ihr Glück in der Tundra oder dem Wald.

Sie schulterte Köcher und Bogen, schliff ihr Messer und packte sich Dörrfleisch und ein Stück Käse in ihren Proviantsack. In ihre wärmste Kleidung gehüllt, ein Schaffell über ihren Schultern, verließ sie die Hütte und klopfte dreimal kurz an die Tür nebenan. Schneeflocken tanzten im Mondlicht und ihr Atem gefror in der Luft, während sie wartete.

Juri öffnete ihr. »Fenja!« Er strahlte.

Trotz des Winters, trotz der langen Nacht. Wenn man so wollte, war der Nachbarsjunge eine eigene kleine Sonne, die jeden in seiner Nähe mit Licht erfüllte – wie auch immer er das anstellte.

»Schön, dass du uns besuchst, komm rein! Wir haben eine Suppe auf dem Feuer.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin hier, um dir zu sagen, dass ich einige Tage lang weg sein werde. Kannst du dich um meine Mutter kümmern?«

»Gehst du jagen?«

Sie hätte ihm von ihrem Vorhaben erzählen können, aber dann würde er versuchen, sie davon abzuhalten. Immerzu sorgte sich Juri um sie, ständig bot er ihr seine Hilfe an. Vermutlich war das seine Art, um sie zu werben, doch Fenja hatte keine Ruhe, um sich mit ihm zu beschäftigen, ihr ganzes Leben drehte sich nur noch um ihre Mutter.

»Ja«, antwortete sie deshalb. »In vier oder fünf Tagen werde ich zurück sein.«

Juri bekam große Augen. »So lange? Wo willst du hin?«

»Nach Osten.«

»Osten? Aber dort geht der Wald in kahles Gestein über. Und dahinter kommt nur noch ... die Halbinsel.«

Fenja nickte. Sie hatte schon zu viel gesagt. »Wirst du meine Mutter versorgen, bis ich wieder da bin?«

»Natürlich.« Ein spürbarer Schatten legte sich über sein sonniges Gemüt.

»Danke.« Sie nickte ihm zu und wandte sich zum Gehen.

Ein paar Herzschläge lang verharrte Juri in der geöffneten Tür, dann lief er hinter ihr her und packte sie am Arm. Wind fegte durch sein halblanges, dunkles Haar und setzte eine Krone aus Schneeflocken darauf. Seine Lippen waren aufeinandergepresst, als wüsste er nicht recht, was er sagen sollte.

»Pass auf dich auf, hörst du?«, brachte er schließlich hervor.

Sie nickte abermals, zu mehr war sie nicht fähig. Dann entzog sie ihm ihren Arm und machte sich auf den Weg gen Osten.

Zwei Tage lang wanderte Fenja durch den Wald, ohne einen einzigen Pfeil auf Hasen, Elche oder Kraniche abzuschießen. Die Bäume wurden spärlicher und die Taiga ging in eine grasbewachsene Berglandschaft mit nur wenigen Schneefeldern über. Fenja wusste: Von hier aus war es gleich, ob man nach rechts, links oder geradeaus weiterging. In jedem Fall würde man innerhalb eines Tages das Meer erreichen.

Dies war Kamtschatka – die Halbinsel.

Und in ihrer Mitte lag das Tal aus Feuer und Wasser. Niemand, der es je betreten hatte, war daraus zurückgekehrt. Einige waren sicherlich ein Opfer der Bären und Wölfe geworden, andere in die versteckten Krater der Vulkane gefallen. Das Gefährlichste aber waren die zahlreichen Geysire, die überall dort unten lauerten.

Auf einer Anhöhe über dem Tal blieb Fenja stehen und blickte auf die beeindruckende und doch so tödliche Landschaft hinab. Tausende Kluften und Felsspalten taten sich darin auf, aus einigen davon stiegen baumhohe Rauchsäulen hervor. Von nun an musste sie jeden weiteren Schritt sorgfältig wählen, konnte der Boden unter ihren Füßen doch jederzeit nachgeben und sie in eines dieser abgrundtiefen Löcher reißen.

Sie prüfte den Untergrund mit einem Stock und begann den Abstieg, vorbei an schlammigen Tümpeln und glasklaren Wasserlöchern, in deren Mitte dicke Luftblasen aufwallten. Graues Gestein, überzogen von weißen Kalkablagerungen, wechselte sich mit kleinen grünen Flächen ab, auf denen Buschwerk wucherte. In einem sandigen Abschnitt entdeckte sie die frische Spur eines Braunbären. Angespannt, stets auf der Hut vor Angreifern oder wegbrechendem Untergrund, arbeitete sie sich weiter voran.

Der kurze Nachmittag ging in einen frühen Abend über. Hier auf der Halbinsel war er nicht weniger dunkel, aber dafür gab es aufgrund der brodelnden Lavamassen im Untergrund kaum Schnee. Fenja dachte an ihre Mutter, die zu Hause in der Hütte fror, während sie am Rande eines Baches ihr Nachtlager aufschlug und sich die Hände an einem heißen Stein wärmte.

Neben ihr platzte eine Blase im Schlamm. Irgendwo in der Dunkelheit heulte ein Wolf. Sie legte sich auf ihr Schaffell, eine Hand am Bogen, die andere am Köcher. Nur langsam ergab sich ihr Körper der inneren Anspannung und sie glitt in einen wenig erholsamen Halbschlaf.

Ein seltsames Geräusch weckte sie mitten in der Nacht. Erst hielt sie es für das Klingen kleiner Glöckchen, bis sie merkte, dass es sich um Gesang handelte. Fenja kannte keinen Menschen und auch kein Tier, das eine so feine, helle Stimme besaß.

Sie richtete sich auf und erblickte, etwa einen Steinwurf von ihr entfernt, einen schlanken Vogel, ähnlich einem Kranich, der am Rande eines riesigen Geysirloches hockte. Fenja konnte jedes Detail der Umgebung klar erkennen, denn seine Federn leuchteten strahlender als die heißeste Glut. Es schien, als würde sein gesamter Leib im nächsten Moment in Flammen aufgehen.

Der Feuervogel!, schloss es ihr durch den Kopf. Er ist ganz nah, in Schussweite! Mutter, ich habe ihn gefunden!

Langsam, um ja kein Geräusch zu verursachen, zog sie einen Pfeil aus dem Köcher und spannte die Sehne ihres Bogens. Doch bevor sie dazu kam, ihn abzuschießen, erstarb der Gesang urplötzlich und der Vogel drehte den Kopf in ihre Richtung. Hasserfüllte Funken stoben aus seinen roten Augen. Er stieß ein misstönendes Krächzen aus und stürzte sich kopfüber in das Geysirloch. Kaum war er darin verschwunden, schoss eine Wasserfontäne hervor. Fenja hörte sie, konnte jedoch nichts mehr sehen außer rabenschwarzer Nacht.

Sie war nicht schnell genug gewesen!

Zitternd suchte sie ihre wenigen Sachen zusammen und kroch auf allen vieren zu der Stelle, an der sie den Feuervogel zuletzt gesehen hatte. Ihre Hände ertasteten heißes Gestein, warme Wasserpfützen – und schließlich einen gähnenden Abgrund.

›Man sagt, wer ihn finden will, der müsse durch Feuer und Wasser gehen ...‹, wehte die Stimme ihrer Mutter durch ihren Geist.

Durch Feuer und Wasser!

Damit war nicht nur das Tal gemeint. Sie musste mitten durch den Geysir tauchen, genau wie der Feuervogel es getan hatte!

Fenja zögerte nicht.

Sie wollte das Leben ihrer Mutter retten, egal um welchen Preis. Auf dem Bauch liegend rutschte sie an das Loch heran. Hitze wallte in ihr Gesicht. Sie presste ihre Waffen eng an sich, schloss die Augen und stürzte sich hinab.

Schwerelosigkeit umfing ihren Körper. Obwohl sie fiel, hatte sie das Gefühl, zu schweben. Sie hatte damit gerechnet, zwischen den Felsspalten eingeklemmt zu werden, von siedenden Wassermassen umspült und verbrannt zu werden, doch nichts davon geschah. Stattdessen landete sie weich wie auf Daunen. Ihre Wange berührte etwas Kaltes.

Da erst wagte sie es, ihre Lider wieder zu öffnen.

Was sie sah, verwunderte sie: Anstatt im Inneren der Erde war sie in einer völlig neuen Umgebung gelandet. Auch hier herrschte Winter, doch die Schneeschicht am Boden war unversehrt, als gäbe es weder Mensch noch Tier, die ihre Füße und Pfoten hätten hineinsetzen können. Über ihr zeichnete sich nicht etwa eine Höhlendecke ab, sondern ein klarer Nachthimmel mit unzähligen Sternen. Und auf einem Felsen, unweit entfernt, saß der Feuervogel. Als sich ihre Blicke trafen, spreizte er seine Flügel. Flammen loderten daraus empor.

Eine unmissverständliche Warnung: Verschwinde aus meinem Reich, oder ich werde dich töten!

Fenja richtete sich auf und klopfte den Schnee aus ihrer Kleidung. Langsam zog sie Pfeil und Bogen. Die glühenden Augen des Vogels folgten jeder ihrer Bewegungen. Sie spannte die Sehne, zielte – und schrie im nächsten Augenblick unter Schmerzen auf.

Ein dünner, zielgenauer Feuerstrahl war aus seinem Schnabel geschossen und wie ein Blitz in den Bogen eingeschlagen. Im Nu ging dieser in Flammen auf, selbst der Pfeil brannte lichterloh. Instinktiv ließ sie beides fallen und tauchte ihre Hände in den Schnee, um die Brandblasen zu kühlen.

Ein helles Zwitschern ertönte, es klang wie ein Lachen.

»Verflucht!«, zischte Fenja.

Mit Tränen in den Augen richtete sie sich wieder auf. Ihr Bogen war schwarz verkohlt. Doch sie hatte noch immer ihr Messer. Die Klinge gezückt, die Miene vor auswegloser Wut verzerrt, stapfte sie auf den Feind zu.

»Ich brauche eine deiner Federn, du Miststück. Gib sie mir freiwillig, dann kannst du in Ruhe dein Liedchen weiter singen!« Ihre Hand krampfte sich um den Griff des Messers.

Der Feuervogel plusterte sein Gefieder auf. Funken stoben daraus hervor. Ein neuer Blitz schoss aus seinem Schnabel, doch diesmal war Fenja darauf vorbereitet und warf sich rechtzeitig zur Seite. Sie rollte durch den Schnee, wich dem nächsten Angriff aus und bekam einen Eisklumpen zu fassen.

Einen Herzschlag lang überlegte sie, ihn auf den Feuervogel zu werfen. Doch er würde ausweichen und ihr Geschoss ins Leere gehen. Stattdessen zielte sie auf den schneebeladenen Ast einer Tanne über dessen Kopf und schleuderte den Eisbrocken darauf.

Das leise Geräusch rutschenden Schnees ertönte und eine immens große Lawine ging auf den Feuervogel hinab. Flatternd hüpfte er zur Seite, wurde aber dennoch von den Ausläufern der weißen Massen getroffen. Es war nicht genug, um sein brennendes Gefieder zu löschen, doch einige seiner Federn verloren kurzzeitig ihr Glühen. Schnatternd spie er seine Wut in Fenjas Richtung, für einen neuerlichen Feuerblitz schien er zu schwach zu sein.

Das ist meine Chance, vielleicht meine einzige!, erkannte sie.

Sie hauchte einen Kuss auf die Klinge ihres Messers, dann holte sie aus und warf es auf den Vogel.

Doch dieser hatte ihren Angriff offenbar vorausgeahnt. Mit wenig eleganten Bewegungen wühlte er sich aus der Lawine hinaus und stieg im letzten Moment in die Luft. Das Messer schlug lediglich in einen Schneehaufen ein.

Fenjas Kinn bebte. Verzweifelt blickte sie dem davonfliegenden Vogel hinterher. Was hatte sich das Schicksal dabei gedacht, sie an diesen fernen, unterirdischen Ort zu führen, wenn ihr dennoch kein Erfolg vergönnt war? Würde sie jemals wieder nach Hause kommen – um dann ihrer Mutter beim Sterben zusehen müssen?

Sie grub ihr Messer aus und schob es zurück in die Scheide an ihrem Gürtel. Den Bogen ließ sie liegen, er war ohnehin nicht mehr zu gebrauchen. Ziellos lief sie in die Richtung, die der Feuervogel für seine Flucht eingeschlagen hatte.

Im Osten nahte bereits der Sonnenaufgang und sie hatte das Gefühl, jegliche Spur verloren zu haben, da kam sie zu einem einzelnen Baum, der abgelegen auf der Kuppe eines Hügels thronte.

Seine Wurzeln waren im Schnee versunken, doch weiter oben, in der Krone, konnte sie keine einzige Flocke erkennen. Hellgrüne Blätter wehten dort im Wind, in ihrer Mitte prangte ein Nest, das weder aus Reisig noch aus Gras bestand, sondern aus zahlreichen kleinen Schieferplatten. Darin saß ein Feuervogel. Dass es nicht derjenige war, gegen den Fenja gekämpft hatte, erkannte sie daran, dass ihm die Haube aus brennenden Federn fehlte, wie sie wohl nur männliche Exemplare trugen. Dies hier musste das Weibchen sein. Und allem Anschein nach hütete es ein Nest mit Eiern oder Jungtieren.

Hatte Fiona großes Glück, so verbrauchte dieser zweite Feuervogel seine Energie dafür, den steinernen Nistplatz anzuwärmen. Er würde eher eine seiner Federn aufgeben, als seine Brut in der Eiseskälte des Winters zurückzulassen. Zudem konnte er keine Feuerblitze durch seinen Baum schleudern, denn dadurch liefe er Gefahr, ihn niederzubrennen.

Verflucht, wieso nur habe ich meinen Bogen so leichtfertig verloren?, ärgerte sich Fenja.

So blieb ihr nichts anderes übrig, als auf den Baum zu klettern und dem brütenden Weibchen eine Feder auszureißen.

In ihrer Kindheit war sie oft mit Juri auf Bäume gestiegen, um Vogelnester zu plündern. Obwohl ihre Glieder steif vor Kälte waren, griff sie nach dem untersten Ast und zog sich hoch. Stück für Stück arbeitete sie sich hinauf, immer das Bild ihrer Mutter vor Augen, wie sie die Feder in ihren Händen hielt. Sie sah das Lächeln, das sich dabei auf deren Gesicht ausbreitete, die Wärme, die sich rosafarben auf ihre Wangen legte. Allein dieser Gedanke sorgte dafür, dass sie nicht nach unten blickte, sondern Ast für Ast emporkletterte.

Sie war beinahe oben angekommen, da hörte sie den Feuervogel gurren. Zunächst glaubte sie, diese Laute würden ihr gelten. Doch es klang nicht wie ein Drohen, vielmehr wie eine Melodie der Liebe. Das Weibchen sang ein Lied für seine Kinder. Nun vernahm Fenja auch das leise Piepsen, das unter dem leuchtenden Leib des Vogels herausdrang.

Der Anflug eines schlechten Gewissens überkam sie. Wie eine räuberische Schlange schlich sie sich aus der Tiefe heran, um diesen Ort des Friedens mit Krieg zu überziehen. Und dennoch: Jeder kämpfte für seine eigene Familie. Dies war das Gesetz des Lebens.

Nur noch zwei Kletterzüge trennten sie von dem Nest, da verstummte das Lied des Feuervogels plötzlich und er reckte seinen Kopf nach oben. Fenja hielt im Klettern inne und presste sich nah an den Stamm des Baumes. Würde das Weibchen sein Nest verlassen, um sie anzugreifen?

Wild pochte ihr Herz. Sie war so nahe an ihrem Ziel!

In diesem Moment sah sie es: Im orangefarbenen Schein des Morgenrots war die dunkle Silhouette eines weiteren Vogels aufgetaucht. Es konnte sich auf keinen Fall um das Männchen handeln, denn sein Gefieder leuchtete nicht. Auch seine Umrisse ähnelten eher einem Bussard als einem Kranich.

Das Weibchen schien alarmiert. Es plusterte sein Gefieder auf, presste sich flach auf sein Nest und erstickte dadurch das Piepsen der Jungvögel. Die dichten Zweige der Baumkrone über ihm verdeckten sein auffälliges Äußeres, doch es konnte nichts dagegen tun, dass der hellgrüne Blättervorhang weithin sichtbar aus der sonst schneebedeckten Landschaft herausragte.

Das bemerkte auch der Raubvogel in der Luft. Ein angriffslustiger Schrei entwich ihm, dann ließ er sich im Sturzflug herabfallen. Als das Weibchen dies erkannte, flog es nicht etwa auf, sondern duckte sich nur noch tiefer über seine Kinder. Voller Entsetzen sah Fenja mit an, wie der Bussard auf die Mutter herabstieß und seine ausgefahrenen Krallen in ihren Leib grub.

Ein normaler Raubvogel wäre in diesem Moment in Flammen aufgegangen. Dieser jedoch bestand nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus blankem Gestein. Er war ein Monster, eine Bestie aus dieser fremden Sphäre, genau wie der Feuervogel selbst. Doch in dieser Welt schienen dieselben Gesetze zu gelten wie in Fenjas: Stein besiegte Feuer.

Das Weibchen wurde aus seinem Nest gezogen und beide Vögel stürzten ein Stück weit durch das Geäst, ehe sie in die Lüfte aufstiegen und laut kreischend aufeinander losgingen.

Hastig brachte Fenja das letzte Stück hinter sich, das sie von dem Nest trennte. Im ersten Schein der aufgehenden Sonne sah sie über dessen Rand und erblickte drei kleine Feuervögel. Ihre Augen hatten sich bereits geöffnet, doch sie waren noch vollständig nackt. Kein wärmendes Gefieder schützte ihre Haut. Kalter Wind fegte über ihre kahlen Köpfe, woraufhin sie ein klägliches Piepsen von sich gaben und heftig zu zittern begannen.

Mitleid mit diesen hilflosen Geschöpfen durchflutete Fenja.

»Keine Angst, eure Mutter kommt bald zurück«, versuchte sie, die Jungen zu beruhigen.

Sie wandte den Blick zum Himmel. Das Feuervogelweibchen wirkte stark geschwächt. Ineinander verkrallt flatterten die beiden Kämpfenden durch die Luft. Aber der Steinvogel hatte die Oberhand gewonnen und drückte seine Gegnerin immer tiefer nach unten. Gleich würden sie neben dem Baum zu Boden sinken und das Feuer im Schnee verglimmen.

Fenjas Entschluss kam aus dem Bauch heraus. Sie nahm das Schaffell von ihren Schultern und breitete es über die Jungen im Nest. Dann kletterte sie so weit hinab, bis sie auf gleicher Höhe mit den beiden Kämpfenden war. Sollten die Gesetze dieser Sphäre auch nur annähernd dieselben sein wie in Fenjas Heimat, so konnte dieses fliegende Steinwesen nicht aus massiven Felsbrocken bestehen, sondern allenfalls aus einem Plattenpanzer, denn sonst wäre sein Körper zu schwer, um durch die Lüfte zu gleiten. Und jeder Panzer hatte eine Schwachstelle.

Sie kroch auf einem breiten Ast entlang, um mehr Spielraum nach allen Seiten zu haben. Das heller werdende Tageslicht und das glimmende Gefieder des Feuervogelweibchens erleuchteten den Körper des Bussards. Und tatsächlich: Anstelle von Federn trug er Tausende von grauen Steinschuppen am Leib.

Zum zweiten Mal in dieser Nacht hauchte Fenja einen Kuss auf ihr Messer. »Bitte triff endlich dein Ziel!«, flüsterte sie und schleuderte es nach vorn.

Für einen Moment des Schreckens glaubte sie, die Klinge würde erneut danebengehen. Doch dann ertönte ein erlösendes, knirschendes Geräusch. Das Eisen bohrte sich durch eine der Brustplatten. Kreischend öffnete der Steinvogel seine Krallen und ließ die Feuervogelmutter los. Einen Wimpernschlag später schlug er auf dem Boden auf, wo er regungslos liegen blieb.

Aufgewühlt kletterte Fenja den Baum nach unten und suchte die tödlich getroffene Bestie auf. Ein feiner Blutstrahl rann aus deren Wunde und tränkte die friedliche weiße Landschaft in rote Farbe. Selbst ein Herz aus Stein war also in der Lage, zu bluten.

Traurig holte sie sich ihr Messer zurück und wischte es im Schnee ab. Sie blickte noch einmal in den Baumwipfel hinauf, wo nun wieder ein schwacher Lichtschein im Nest zu erkennen war. Das Feuervogelweibchen und seine drei Jungen hatten überlebt. Sie aber hatte erneut versagt. Dennoch flüsterte ihr eine innere Stimme zu, dass sie richtig gehandelt hatte. Manchmal musste man sich selbst vergessen, um seinen Weg zu finden.

Und dieser führte sie zurück nach Hause. Sollte sie den Ort wiederfinden, an dem sie in diese fremde Welt gespült worden war, so brachte sie vielleicht irgendeine gütige Macht heim in ihr Dorf, zu ihrer kranken Mutter.

Sie war keine Meile weit gewandert, da schien die aufgehende Sonne hinter ihr an Strahlkraft zu gewinnen. Verblüfft drehte sie sich um und fand sich Auge in Auge mit einem Feuervogel wieder. Es war das Männchen, wie sie an seiner lodernden Federhaube erkennen konnte. Er stand nur wenige Schritte von ihr entfernt und betrachtete sie aus seinen roten Augen. Im Gegensatz zu ihrer ersten Begegnung funkelte diesmal kein Hass darin, sondern vielmehr die Wärme einer Geborgenheit spendenden Glut.

»Ich ... habe verstanden«, sagte Fenja. »Wir beide versuchen nur, unsere Familien zu beschützen. Hilf mir, zu meiner Mutter zurückzukommen.«

Er neigte sein Haupt, spreizte die Flügel und pickte eine seiner Federn heraus. Sie war rot, mit einer orange leuchtenden Mitte, gleich der aufgehenden Sonne an diesem denkwürdigen Morgen.

Fenjas Herz tat einen Sprung. Mit Tränen in den Augen stolperte sie auf den Feuervogel zu. Sie spürte die Wärme seines Gefieders, während sie vor ihm stand und vorsichtig die Feder aus seinem Schnabel pflückte.

Im selben Moment kam ein heftiger Sturm auf.

Fenja stemmte sich dagegen, umklammerte die Feder und merkte, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Eine kräftige Böe erfasste sie, zog sie nach oben und schleuderte sie mehrfach um sich selbst. Himmel und Erde vermischten sich zu einem Strudel auf Weiß und Blau, bis ihr so schwindelig wurde, dass sie die Augen schließen musste, um sich nicht zu übergeben.

Dann ließ der Angriff der Elemente nach und mit einem Mal war alles still. Erwartungsvoll öffnete sie die Lider. Sie fand sich an genau dem Geysir wieder, durch den sie vor vielen Stunden hinabgetaucht war. Auch hier hatte in der Zwischenzeit der Tag Einzug gehalten.

Die Worte ihrer Mutter kamen ihr in den Sinn: Um zum Feuervogel zu gelangen, müsste man durch Feuer und Wasser gehen, sich selbst vergessen und mit dem Wind reisen. All das hatte Fenja getan – und war mit einer Feder belohnt worden.

Noch während sie das dachte, stellte sie fest, dass ihre Hand, mit der sie das wertvolle Artefakt umschlossen hatte, leer war. Sie fuhr hoch, drehte sich mehrfach um sich selbst, aber die Feder blieb verschwunden. Sie suchte sie überall: in den Felsspalten, den Schlammlöchern, kroch sogar ein Stück weit in den Geysir hinab, doch dieser hatte sich mit einmal so verkleinert, dass sie nicht mehr hindurch passte. Ihr Weg zurück in die andere Sphäre war verschlossen.

Erst lange nach der Mittagsstunde gab Fenja auf und machte sich in gebeugter Haltung auf den Heimweg. Trotz all ihrer Mühsal und Einsatzkraft hatte sie es nicht geschafft, ihrer Mutter Wärme zu bringen.

Mit jedem Tag, den sie heimwärts wanderte, wurde ihr Herz schwerer und der Stein in ihrem Bauch drückender. Dann endlich erreichte sie das Dorf. Noch immer herrschte tiefster Winter, noch immer waren die Tage kurz und die Nächte lang.

Sie wagte nicht, sofort zu ihrer Hütte zu gehen, sondern klopfte zuerst an Juris Tür. Gleich darauf öffnete er. Als er sie erkannte, ging in seinem Gesicht die Sonne auf.

»Fenja! Ich bin so froh, dass du zurück bist.«

Sie konnte seine Freude nicht teilen. »Meine Mutter«, flüsterte sie. »Lebt sie noch?«

»Ob sie noch lebt?« Juri zog die Augenbrauen hoch. »Vor zwei Tagen war ich mir da nicht sicher. Aber nun ... Sieh selbst!«

Er öffnete die Tür ganz und gebot ihr, einzutreten. Wärme umfing Fenja, als sie über die Schwelle trat. Unter dem Kamin brannte ein kleines Feuer, doch das allein konnte nicht der Grund für die fast sommerlich anmutende Behaglichkeit des Raumes sein. Am Esstisch in der Raummitte saß Fenjas Mutter zusammen mit einem von Juris jüngeren Brüdern über ein Brettspiel gebeugt. Soeben zog sie ihren König einige Felder weiter, klatschte in die Hände und lachte laut.

»Mama«, wisperte Fenja.

Beim Klang dieses Wortes blickte ihre Mutter auf. Ihre Augen waren wieder so strahlend blau wie ein Bergsee, der die Mittagssonne spiegelte. Röte lag auf ihren Wangen und ein Lächeln zog sich über ihr ganzes Antlitz.

»Meine Tochter!«

Sie sprang auf und beide fielen einander in die Arme. Nun endlich quollen all die Tränen aus Fenjas Augen, die sich während ihres gesamten Rückweges in ihr aufgestaut hatten. Es war, als hätte jemand einen Damm gebrochen und Flutwellen von Salzwasser aus ihrer Seele gespült.

»Wie ist das möglich?« Sie schluchzte. »Ich habe versagt und die Feder verloren!«

Ihre Mutter ließ sie kurz los und streichelte liebevoll über ihr Gesicht. »Meine wundervolle, mutige Tochter. Die Feder des Feuervogels kann man in dieser Welt nicht in seiner Hand halten. Wer sie erhält, der trägt sie in seinem Herzen. Ich danke dir, dass du sie mir gebracht hast.« Mit ihren warmen Händen umfasste sie Fenjas kalte.

Im Kamin prasselten die Flammen. Und für einen Wimpernschlag schien es, als dringe das Lied des Feuervogels in seiner vollen Schönheit durch die knisternde Glut.

Maron Fuchs

ASCHE UNDGLUT

Wie gebannt starrte ich die knisternden Flammen an. Sie züngelten in die Höhe, erhellten die Düsternis und schmolzen nicht nur den Schnee, sondern fraßen sich durch alle Hütten des Dorfes. Bloß gedämpft nahm ich die Schreie der Menschen, das altbekannte Aufeinanderprallen von Schwertern und die Rufe meiner Gefährten wahr.

Dies war nicht unsere erste Schlacht, nicht einmal unsere einhundertste. Ich hatte längst aufgehört, zu zählen. Der Krieg zwang uns wieder und wieder in solche Situationen, hatte mich für Leid und Tod abgestumpft.

Doch eines war heute anders.

Der Anblick des Feuers entlockte mir kein Grinsen. Der wohlige Schauder bei dem vertrauten Knistern blieb aus. Vielleicht weil es nicht meine Flammen waren, mich das hämische Lachen der feindlichen Soldaten anwiderte. Vielleicht weil meine Landsleute gerade den Tod fanden – nicht etwa die Savischen Hunde, die dieses Schicksal weitaus mehr verdient hätten.

Sie waren diesmal direkt in unsere Heimat eingedrungen, statt, wie bisher, das zwischen Elyssana und Savium liegende Königreich Nocturnus als Kampfplatz zu nutzen. Bis zum Dorf Adrie waren sie gelangt, bevor Prinz Darius sie mit unserer Legion hatte stellen können. Doch all unsere Eile hatte wenig genützt. Adrie stand in Flammen.

Unsere Gegner waren in der Überzahl. Diese Schlacht war verloren, obwohl sie kaum begonnen hatte.

Erst die lauten, unmissverständlichen Befehle unseres Heerführers rissen mich aus meiner Starre. Wir sollten das Dorf evakuieren, den Überlebenden helfen und die Feinde zurückschlagen. Für die letzte Aufgabe war auch ich eingeteilt – wie gewohnt. Mir oblag in der Schlacht das Töten. Und ich kam dem gerne nach.

Als Zeichen, dass ich ihn verstanden hatte, nickte ich Prinz Darius zu und sondierte eilig die Lage.

Die Savischen Soldaten waren mit ihren dunklen Rüstungen unverkennbar. Und sie waren überall. Durch das Feuer konnten wir selbst in dieser finsteren Nacht die Orientierung behalten, Soldaten und Dörfler voneinander unterscheiden. Das einzig Gute an diesen alles verzehrenden Flammen.

Mein Gefährte Theotimos rannte zu mir, seine Giftpeitsche fest in der Faust umklammert. »Lass uns die rechte Flanke übernehmen, Kyros!«

Mein linker Mundwinkel zuckte in die Höhe. Umgehend zog ich das Buch der schwarzen Magie unter meinem dunklen Umhang hervor. Einmal aufgeschlagen, fuhr ich mit den Fingerspitzen über dessen raue Seiten. Ich spürte die Hitze, die von meinem Buch ausging, und ich wollte sie augenblicklich entfesseln. Es war an der Zeit, die Savier brennen zu lassen!

Wortlos setzten wir uns in Bewegung, über eine der lehmigen Straßen des Dorfes, die von brennenden Häusern und feindlichen Soldaten gesäumt war. Wir wussten genau, wie wir vorgehen mussten, um uns zu schützen und den Gegnern zugleich den größtmöglichen Schaden zuzufügen.

Als Nahkämpfer eilte Theotimos voraus und erhob seine Waffe gegen jeden Savischen Soldaten auf unserem Weg. Ich schützte ihn mit meinen Feuerzaubern aus einigen Schritten Entfernung. Seine braunen Locken waren so unverkennbar, dass ich ihn nicht einmal im Kampfgetümmel aus den Augen verlor.

Doch er benötigte meinen Schutz kaum. Er verstand es, sich an seine Gegner anzuschleichen und sie aus dem Hinterhalt zu töten. Stets fand er eine ungeschützte Stelle, an der er sein Gift mit einem einzigen Peitschenhieb injizieren konnte. Hände, Hälse, Hüften, Fersen – es gab einige Lücken in jeder Rüstung.

Allerdings wurden einige dieser Savischen Hunde auf Theotimos aufmerksam, nachdem der vierte Feind unter ersticktem Röcheln und schmerzvollen Krämpfen zu Boden gegangen war. Ein kleiner, breit gebauter Mann mit widerwärtig fauligen Zähnen wirbelte zu meinem Gefährten herum, die dunklen Augen zu Schlitzen verengt.

»Er hat Armenius niedergestreckt! Tötet diese Elyssanische Ratte!«, grollte er und erhob hastig seine Lanze.

»Ihr zerstört unsere Heimat und nennt mich eine Ratte?«, schrie Theotimos. »Bei meiner Ehre, ihr werdet leiden!«

»Als hätten Elyssaner Ehre!« Der feindliche Soldat schnaubte abfällig und schleuderte seine Waffe.

Doch er war nicht der Einzige.

Fünf seiner Mitstreiter griffen Theotimos an, eine weitere Lanze flog in seine Richtung, zudem zwei Speere und ein Pfeil. Zeitgleich stürmte ein Schwertkämpfer auf ihn zu.

Erschrocken zog er die Luft ein und wich nur knapp den ersten Wurfgeschossen aus, indem er sich bäuchlings zu Boden schmiss. Seine blau-grauen Augen waren weit aufgerissen und seine Fingerknöchel traten weiß hervor, als er den Griff um seine Peitsche verstärkte. Er wusste, dass ihn die Speere, die zweite Lanze sowie der Schwertkämpfer erreichen würden, ehe er eine Gelegenheit zum Aufstehen hatte.

Zu seinem Glück hatte ich jedoch längst einen Zauber vorbereitet. Ein freudiges Kribbeln machte sich in mir breit, kurz bevor ich meine Magie entfesselte. Ich konnte es kaum erwarten, die Qualen der Feinde zu sehen – und zu hören.

»Ignes, erumpite!«, rief ich, die rechte Hand fest auf die linke Seite meines aufgeschlagenen Buchs gepresst. »Flammas ingerite in hostes!«

Schlagartig schossen Flammen aus dem Boden hervor, einige umhüllten die fünf feindlichen Soldaten, einige ihre Wurfgeschosse. Und einige streiften meinen Umhang.

Verstört starrte ich auf das grelle Feuer, das die rechte Ecke meines Überwurfs entfacht hatte und nach oben züngelte. Ich konnte nicht einmal genießen, dass sich die Schmerzensschreie unserer Feinde mit denen der Dorfbewohner vermischten.

Nie zuvor hatte ich mich mit einem Zauber selbst in Brand gesetzt! Ich beherrschte das Feuer perfekt. Ich beherrschte meine Magie perfekt. Ich beging keine solchen Fehler!

»Bei den Göttern ...«, murmelte ich, völlig unfähig dazu, mich zu bewegen.

Eine unbekannte Hitze kroch an meinem Unterschenkel hoch, eine äußere, keine innere. Das war falsch. Schlichtweg falsch.

»Kyros! Dein Umhang!« Theotimos war inzwischen aufgestanden, nun rannte er zu mir und zerrte den Stoff von meinen Schultern, um das Feuer mit gezielten Tritten zu ersticken.

Damit riss er mich aus meiner Starre, ich schnappte nach Luft und klappte mein Buch zu. »Hab Dank.«

Skeptisch sah er erst mich, dann meinen versengten Umhang an.

»Hat dich ein Funke des feindlichen Feuers getroffen?«, fragte er und nickte in Richtung des brennenden Hauses ganz in unserer Nähe.

Unbehaglich räusperte ich mich. »So ... Nun, so muss es gewesen sein. Lass uns weiter vordringen. Wenn wir Adrie schon nicht retten können, sollten wir wenigstens dessen Zerstörer qualvoll vernichten.«

Theotimos’ gerunzelte Stirn glättete sich, Entschlossenheit trat in seinen Blick. Er reichte mir den Umhang und nickte.

»Wohlan!«

Ich band das Stoffstück wieder um, während ich meinem Gefährten über die schmale Straße folgte. Zwar behielt ich stets die Lage im Blick, doch mir fehlte die Konzentration. Anders als in den bisherigen Schlachten waren meine Gedanken nicht bei meinem nächsten Angriff, nicht bei unserem Vorgehen, sondern beim Feuer selbst.

Bei ebenjenem Feuer, mit dem ich mich beinahe verbrannt hätte. Ich begriff es nicht. Was war soeben geschehen? Warum spürte ich meine innere Flamme kaum? Warum verstand ich das Feuer nicht mehr? Was war an dieser verfluchten Schlacht anders als an den unzähligen, die ich bereits geschlagen hatte?!

Wütend biss ich die Zähne zusammen, schlug mein Buch wieder auf und bereitete einen Angriff für die niederträchtigen Savier auf unserem Weg vor, die zu viert einen jungen Dörfler einkesselten. Es war eine Sache, grausam gegen feindliche Soldaten vorzugehen – aber hilflose Menschen in brennende Häuser zu drängen und über ihr Leid auch noch zu lachen, entbehrte jeglichen Ehrgefühls.

»Savisches Pack!«, brüllte Theotimos und lenkte die Aufmerksamkeit der Feinde dadurch erfolgreich auf uns.

Ein kluger Schachzug, um den hilflosen Dörfler zu schützen. Der Blick in dessen verrußtes, verheultes Gesicht verriet, dass der Bursche noch keine zwölf Jahre zählte. Er konnte sich nicht gegen vier kräftige Männer wehren. Wenn ich mir seine dürre Statur ansah, bezweifelte ich sogar, dass er ein Schwert auch nur über seinen Kopf heben könnte. Er war sicherlich keiner der zahlreichen Bauern von Adrie.

Eilig beschwor ich einen Feuerball, schleuderte ihn auf die Savier und – verfehlte. Meine Augen weiteten sich. Die Männer hatten sich nicht bewegt. Warum hatte ich sie nicht getroffen?

»Elyssanische Soldaten?« Einer der Feinde zuckte zusammen, als mein Zauber dicht an ihm vorbeischoss. Sein blondes Haar wirkte im Schein der Flammen beinahe orange, ebenso wie seine gebleckten Zähne. »Oder doch nur unbegabte Schausteller?«

Mir entfuhr ein Grollen. Diese Beleidigung ließ ich weder auf mir noch auf meiner Feuermagie sitzen! Der nächste Zauber würde treffen.

Sein Mitstreiter, der den hilflosen Burschen gerade am Kragen gepackt hatte, lachte laut auf. »Ihr seid genau rechtzeitig gekommen, um eure wichtigsten Getreidelieferanten des Südens sterben zu sehen!«

Der junge Dörfler wimmerte leise. »Bitte, ich bin nur ein Stallhelfer, kein ...«

Er konnte seinen Satz nicht beenden. Der Savier stieß ihn rücklings in das brennende Haus, dessen Holzbalken schon gefährlich ächzten und krachten.

»Nun zu euch!«, rief der Soldat und richtete seinen Blick direkt auf mich.

Unwillkürlich grinste ich. Mein nächster Angriff war bereit. Ohne jede Vorwarnung schleuderte ich einen massiven Feuerball gegen seine Brust. Diesmal traf ich, riss den Mann von den Füßen, sodass er leblos zwischen seine Mitstreiter fiel. Einen Augenblick lang verharrten sie in Entsetzen. Mein Gefährte rührte sich allerdings auch nicht.

»Theotimos, der Junge!«, schrie ich.

Zu spät. Das Überraschungsmoment war vorbei. Er konnte nicht mehr in das brennende Haus eilen und den Dörfler in Sicherheit bringen.

»Quintus! Er hat Quintus ...« Der blonde Soldat schnappte nach Luft, Röte stieg ihm ins Gesicht, als er es zu einer hässlichen Fratze verzog. Sein Unterkiefer zitterte, der Griff um seine Axt verstärkte sich. Es war offensichtlich, dass er gleich mit seiner Waffe nach mir ausholen würde. »Stirb!«

Wie erwartet rannte er an Theotimos vorbei auf mich zu. Mit zwei schnellen Schritten wich ich seinem Axthieb aus.

»Doch kein so unbegabter Schausteller, nicht wahr?«

»Möge dir der Spott zusammen mit meiner Axt im Halse stecken bleiben!«

Auch seinem nächsten Angriff wich ich geübt aus, ich duckte mich unter der Waffe hindurch, eilte einige Schritte weiter und legte dabei die rechte Hand auf mein geöffnetes Magiebuch. Ein schwaches Ziehen verriet mir allerdings, dass der Savier bei diesem Manöver meinen Umhang gestreift hatte. Er war schnell. Nicht schnell genug, dennoch beachtlich.

»Sogleich kannst du deinem gefallenen Gefährten im Tartaros beiwohnen«, versprach ich leise.

Ein bedrohliches Knurren drang aus der Kehle meines Feindes. »Zuerst wirst du ihn von mir grüßen!«

Er setzte zum nächsten Hieb an, wollte seine Axt offenbar aus der Entfernung auf mich schleudern.

»Amplexus ignium!«

In kürzester Zeit erfasste ein Feuersturm den Soldaten. Er konnte nicht einmal mehr seine Waffe auf mich werfen. Die Flammen umschlangen ihn, kreisten um ihn wie ein Windsturm und entlockten ihm laute, schrille Schmerzensschreie.

Während er vergeblich um sein Leben bettelte, stützte ich mich mit einer Hand auf mein Knie. Die zahlreichen Zauber kosteten Kraft. Ich spürte die Schweißperlen auf meiner Stirn, in meinem Nacken, überall. Mein Atem ging stoßweise. Lange konnte ich nicht mehr kämpfen. Das Feuer verlangte mir heute deutlich mehr ab als in anderen Schlachten.

Daher beendete ich in einer schnellen Handbewegung den Feuersturm, noch ehe der feindliche Soldat gänzlich zu Asche verbrannt war. Ich musste meine Kräfte sparen, musste mich damit begnügen, ihn getötet zu haben. Zumal mein Gefährte im Kampf gegen die beiden verbliebenen Savier ebenfalls Unterstützung benötigte.

Theotimos hatte die Männer erfolgreich von mir ferngehalten, jedoch keinen tödlich getroffen. Wir mussten uns beeilen – sonst würde der Stallbursche in der brennenden Hütte ersticken. Sein Husten und Wimmern drangen durch den Lärm der Schlacht bis an meine Ohren, wenn ich mich darauf konzentrierte.

Entschlossen biss ich die Zähne zusammen, murmelte den nächsten Spruch und entfesselte zahlreiche kleine Feuerbälle, die ich aus der Entfernung auf die Feinde schleuderte. Ich verfehlte sie oft. Viel zu oft. Gewiss traf nicht jeder Zauber in einem Gefecht, zumal sich Soldaten meistens bewegten. Doch derart viele Fehlschläge hatte ich noch nie verzeichnen müssen.

Endlich erreichte ein Angriff den Savier, auf den ich gezielt hatte, und ließ ihn unter einem Schmerzensschrei zurücktaumeln. Er trug zwar, wie ich, ein Kettenhemd zu seinem Schutz, doch die feinen Glieder schmolzen unter meinem Feuer.

Der Treffer war nicht tödlich, Theotimos’ darauffolgender Peitschenhieb hingegen schon. Es gelang ihm, sein Gift in die ungeschützte Haut am Handgelenk des Saviers zu injizieren – was seinen letzten überlebenden Gefährten dazu brachte, überstürzt wegzurennen.

»Ehrloser Feigling!«, schrie ich ihm hinterher und schleuderte einen weiteren Feuerball auf den Deserteur.

Noch in der Beschwörung der Flammen spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Dass ich keine Kontrolle über diesen Angriff hatte, seine Flugbahn nicht richtig beeinflussen konnte. Keinen Atemzug später flog mein tödlicher Zauber direkt auf Theotimos zu.

Mir wurde eiskalt, als ich die Gefahr realisierte. »Gib acht!«

Mein Gefährte wirbelte herum, sah den glühenden Ball und hechtete blitzschnell zur Seite. Bei diesem Sprung schlitterte er über Dreck und Gras, er stieß mit dem Kopf gegen die brennende Leiter eines kleinen Hühnerstalls, dessen Tiere schon lange die Flucht ergriffen hatten.

Ich eilte zu Theotimos, erstickte das Feuer, das seine Haare ergreifen wollte, und half ihm auf die Beine. Entgeistert starrte er mich an. Der Blick aus seinen geweiteten Augen spiegelte Gefühle wider, die gerade in mir selbst tobten: Unverständnis, Sorge, Irritation.

Ehe er eine der zahlreichen Fragen stellen konnte, die ihm ob meines missglückten Angriffs auf der Zunge lagen, drang ein verzweifelter Schrei zu uns vor.

»Hilfe! So helft mir doch!«

Wir sprachen kein Wort, rannten zurück zu dem Haus, in das der Burschen gestoßen worden war. Ein großer Balken war zu Boden gestürzt und blockierte den Weg ins Freie. Zwischen den grellen Flammen sah ich seine angsterfüllten Augen und rote Blasen von der rechten Schläfe bis zur Wange. Sicherlich nicht die einzigen Verbrennungen, die er soeben davongetragen hatte. Sein verrußtes Gesicht ließ zudem zwei frische, schmale Tränenspuren erkennen.

All dieses Leid ... Zerstörung und Tod waren heute Nacht in Adrie allgegenwärtig. Das Feuer bot kein tröstendes Licht in der Dunkelheit. Es verschlimmerte sie sogar, offenbarte all die Grausamkeiten, die hier vor sich gingen.

»Wie holen wir ihn da raus?«, fragte Theotimos leiser und gefasster, als ich es in diesem Moment erwartet hätte.

Hektisch blickte ich mich um. Allein würden wir es nicht schaffen, wir konnten nicht in dieses Flammenmeer stürzen. Selbst wenn wir es mit dem Burschen zurück ins Freie schaffen sollten, wären wir für die Schlacht nicht mehr zu gebrauchen. Und es kämpften ohnehin zu wenige Elyssaner gegen die Savische Streitmacht.

Aus dem Augenwinkel nahm ich eine schnelle Bewegung wahr. Unser Paladin Antonius brachte in einigen Schritten Entfernung eine große Familie in Sicherheit, dicht gefolgt von Theotimos’ älterem Bruder, dem Weißmagier Sophos.

Auch mein Gefährte entdeckte die beiden, sein Gesicht hellte sich abrupt auf. »Bruder! Wir benötigen einen Wasserzauber!«

Sophos hob erstaunt die Augenbrauen, während er sich zu uns umdrehte. Obwohl er seinem Bruder rein äußerlich zum Verwechseln ähnlichsah, hatte er nie Interesse daran gezeigt, die Feinde zu töten oder sich in Kämpfe zu stürzen. Im Gegenteil, seine Priorität war es stets, Menschen zu retten und Zerstörungen rückgängig zu machen.

Dementsprechend schnell eilte er zu uns, nachdem er wenige Worte mit Antonius gewechselt hatte. Die heiseren Schreie des Stallburschen hatten ihm schon verraten, in welcher Lage wir uns gerade befanden. Auffordernd nickte Theotimos auf den versperrten Hauseingang, da erhob Sophos bereits seinen hölzernen Magiestab. Wie ich es für meine Zauber tun musste, murmelte er einige Worte vor sich hin. Schwarze und weiße Magie funktionierten in vielerlei Hinsicht ähnlich. So wie mein Buch ein nahezu unzerstörbares Mittel zur Entfesslung von Sprüchen war, fungierte der massive Stab für Sophos.

Er beendete sein Gemurmel mit einem lauten Ruf: »Aqua salutis!«