Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dirty Works

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

«Tengo el poder del oso (Mahyó hotah) y, cuando lo necesito, me da fuerza.» Son palabras de Alce Negro, el célebre hombre medicina de los sioux. Pero Alce Negro lleva ya cuarenta y un años criando malvas en Manderson White Horse Creek, sus frases son pasto de hippies, los osos hace tiempo que no quieren saber nada del tema y todas las promesas han sido violadas. En la gramola ya solo suena el blues de la reserva: tierra yerma, casinos, chatarra, minas de uranio abandonadas, alcohol y paro. El momento es el verano de 1991. El lugar, Electric City, Washington, al sur de la reserva de los indios colville. Más concretamente, la barra de la taberna de Eddie «el Loco», donde los hermanos White, Andre y Smoker, de sangre mestiza, el residuo de la combustión de tres generaciones de gente averiada y batallas perdidas, se dan cita todas las noches para lamentarse y revolcarse en los escombros. Todo cambia el día en que un fanático religioso de dudosas intenciones secuestra a la hija de Smoker. Los dos hermanos cogerán sus rifles, se subirán a una vieja camioneta y saldrán en busca de la niña, como John Wayne en Centauros del desierto, pero al revés y muy borrachos. En el camino, invocarán el poder del oso, aunque no podrán evitar viajar bajo el influjo de Coyote (Sinkalip en lengua salish), el incomprensible héroe tribal, que lo único que busca es jugársela a Topo, copular con sus parientes y derrotar a Perro Monstruo. Como en los viejos tiempos de Caballo Loco, emprenderán una última incursión, heroica y descabellada, que acabará con ellos o los redimirá para siempre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BRUCE HOLBERT (1959) nació en Ephrata, Washington, y se crio a la sombra de la presa Grand Coulee, la mayor estructura de hormigón del país, a tiro de piedra de las montañas Okanogan. Vivió en veintitrés localidades distintas antes de cumplir los seis años. Su padre trabajaba en la construcción y plantaban la caravana allí donde el trabajo los llevara. Desierto, bosques y montañas. Comían de lo que cazaban y pescaban. Su bisabuelo, Arthur Strahl, fue explorador indio y uno de los primeros colonos de «la gran colada de lava» de la meseta del río Columbia, «un territorio que parece devastado por gigantes». Arthur mató al marido de su hija en el curso de una discusión sobre la propiedad y acabaría muriendo en prisión, sin volver a tener contacto con la familia. Holbert se inspiraría en él para concebir al protagonista de su primera novela, Lonesome Animals (2012). En la segunda, The Hour of Lead (2015), seguiría ahondando en el mito del Oeste, con el que siempre ha mantenido una relación de amor-odio. Él mismo llegaría a conocer «la hora del plomo». Con veintidós años mató accidentalmente de un tiro a su mejor amigo cuando iban en un Vega rojo camino de la Carrera Suicida del Omak Stampede, el rodeo anual que se celebra durante la primera quincena de agosto al oeste del Sam Hill Memorial Bridge: vaqueros y miembros de las Tribus Confederadas de la Reserva Colville remedando las legendarias pruebas de resistencia de los viejos guerreros indios. Holbert creció cercado por ese mito. Un mito sin centro moral que desconfía de las palabras y el intelecto para dar pábulo a la violencia como única forma de expresión personal, garantía de matrimonios rotos, prisión y aislamiento devastador, sin apaños hollywoodienses. Rebeldes, de S. E. Hinton, fue el libro que lo hizo creer religiosamente en el poder de las historias. Luego vendrían Alguien voló sobre el nido del cuco y Catch 22. Suscribe las palabras de John Steinbeck: «Somos animales solitarios, nos pasamos toda la vida tratando de paliar la soledad. Y uno de nuestros métodos más antiguos es contar historias». Actualmente reside en Nine Mile Falls, en el condado de Spokane, con su mujer, tres hijos, un perro, tres gatos y dos parejas de águilas calvas. Su único lujo es el bourbon. No concibe mejor manera de pasar la tarde que sentarse en el porche trasero y ver a las águilas pescar en el río.

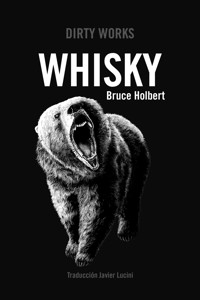

WHISKY

Bruce Holbert

Traducción de Javier Lucini

Título original:

Whiskey

MCD / Farrar, Straus and Giroux, 2018

Primera edición Dirty Works: octubre 2023

© Bruce Holbert, 2018

© 2023 de la traducción: Javier Lucini

© de esta edición: Dirty Works, S. L.

Asturias, 33 - 08012 Barcelona

www.dirtyworkseditorial.com

Traducción: Javier Lucini

Diseño de cubierta: Nacho Reig

Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»

Maquetación: Marga Suárez

Correcciones: Fernando Peña Merino

ISBN: 978-84-19288-38-7

Depósito legal: B 16598-2023

Impreso en España:

Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes

Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca

Para Holly, Natalie, Luke y Jackson

«Era lo último que iba quedando de un pasado cuyoaniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándoseindefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándosea cada minuto pero sin acabar de acabarse jamás.»

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Cien años de soledad

Contenido

1 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

2 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

3 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

4 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

5 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

6 ÉXODO

LAMENTACIONES

GÉNESIS

7 ÉXODO

LAMENTACIONES

8 ÉXODO

LAMENTACIONES

9 ÉXODO

LAMENTACIONES

10 ÉXODO

LAMENTACIONES

11 ÉXODO

LAMENTACIONES

12 ÉXODO

LAMENTACIONES

13 ÉXODO

LAMENTACIONES

14 ÉXODO

15 ÉXODO

Epílogo

Agradecimientos

1

ÉXODO

Agosto 1991

Esta vez, Claire no se largó de buenas a primeras, sino al cabo de una minuciosa serie de detalles cotidianos destinada a demostrarle su afecto —notas en la fiambrera, postres de fruta predilectos, películas en vídeo sobre mafiosos, baños de espuma, un crucero en ferri a Alaska y un televisor del tamaño de Rhode Island—, atenciones que a Andre le conmovieron en lo más hondo, aunque no pudiera sustraerse al auténtico motivo de su esplendidez. Ella podía pasarse toda la mañana argumentando que a su corazón le bastaba con su presencia para seguir latiendo, pero la necesidad imperiosa de remarcarlo no hacía más que probar lo contrario. No hubo una gota que colmara el vaso, ni palabras subidas de tono, ni portazos, ni platos rotos, ni jarrones, nada del habitual teatro que suele asociarse a la disolución de un matrimonio. Al contrario, la oscuridad se fue adueñando del hogar hasta que ya ninguno fue capaz de alumbrarlo, ni aunando fuerzas ni por separado. Un fin de semana que él tenía programado salir de pesca, ella, con su beneplácito, metió en cajas su ropa y sus libros, le ordenó los papeles en un maletín y agregó una selección de fotografías. Luego, vinieron dos chavales del instituto en una pick-up, cargaron con todo y se lo llevaron al apartamento que había alquilado la semana anterior. Claire les dio diez dólares a cada uno.

A partir de entonces, Andre empezó a reunirse todas las noches en la taberna con su hermano, Smoker. Bebían cerveza —Andre había vuelto a dejar el whisky— y cenaban a expensas de Smoker, que ahora llevaba la cuenta al día, una costumbre de cuño reciente.

Su última noche en la taberna comenzó como otra cualquiera: Andre entró en el local, Eddie «el Loco» despegó los ojos de la novela que estaba leyendo y estampó un par de hamburguesas contra la plancha, una para Andre y otra para su perrita, Desdémona, una basset mestiza con patas no más altas que una lata de cerveza, y un torso tubular, alargado y rechoncho, que serpenteó al colarse con torpeza entre sus piernas antes de que se cerrase la puerta. La cabeza, en cambio, la tenía cuadrada, como un labrador.

La grasa chisporroteó y el olor de la carne a la parrilla hizo que Andre rememorase su infancia; no sentía ningún apego por sus años mozos, pero extrañaba las comidas. Eddie rescató la hamburguesa con una espátula, la posó sobre un bollo y sacó de un táper tomates, lechuga y pepinillos rebanados. Con un sacabolas de helado, plantó una ración de ensalada de patata en un plato al que, seguidamente, incorporó la hamburguesa. Como la perra solo se comía el pan y la carne, y desdeñaba los aderezos y las patatas fritas, Eddie le añadía siempre las sobras de los fideos con pollo del almuerzo, la especialidad de la casa, y así nadie se quedaba con hambre.

Para entonces, el vocerío de la clientela ya sobrepasaba al volumen del televisor y los viejos habían rendido sus reservados a los jugadores de billar. La gramola estaba bien cebada de monedas, lo que significaba que Andre tendría que soportar estruendo metalero y temas pop que sonaban a música de anuncio antes de que la máquina seleccionara su canción de Merle Haggard. Picoteó de su plato y echó miradas al espejo mientras los habituales de la noche se arremolinaban en torno a la mesa de billar o se apiñaban ante las dos máquinas de videojuegos. Podía haberle dicho a Eddie que se lo pusiera para llevar y escuchar en casa sus cintas, pero solo y sin whisky las canciones acabarían estofándole las entrañas.

Desdémona, debajo del taburete, se puso morada y, cuando dejó el plato limpio, se dedicó a importunar a Andre hasta que depuso las sobras de la hamburguesa.

—Puta comunista —la reprendió Eddie.

La perra retrocedió hasta la puerta y Eddie la echó a la calle. En menos de un minuto, Darrell Reynolds, uno de los dos abogados que ejercían en el valle, dejó que la perra volviera a colarse. Reynolds giró la cabeza para hacer un barrido del local, un gesto que parecía ensayado, luego pidió una cerveza. Eddie llenó un vaso y se lo dejó sobre la barra. Reynolds eligió el taburete bajo el que se había acurrucado Desdémona, al lado de Andre.

—¿Es suyo el perro? —preguntó.

Andre sacudió la cabeza. El hombre vestía un pantalón gris planchado con pulcritud, un polo azul y mocasines de cuero con calcetines color vino.

—Parece amigable.

—Cualquier cosa lo es si le das de comer.

Reynolds se rio y se puso a inspeccionar una mella de la barra de madera.

—Soy Darrell Reynolds —dijo. Se había dejado bigote para no desentonar, pero se lo recortaba con excesivo esmero.

—He visto su anuncio en el periódico —dijo Andre.

—Me he estado ocupando de los asuntos de su mujer.

Andre señaló la barra y luego alzó dos dedos.

Eddie parpadeó.

—¿Estás seguro?

—Cien por cien —dijo Andre.

Eddie sacó de debajo del mostrador un par de vasitos medidores y el whisky.

—Oh, no —dijo Reynolds.

—¿Trabaja gratis, señor Reynolds?

—Tengo mis honorarios —dijo Reynolds.

Andre sirvió whisky en los vasos de chupito y empujó uno hacia Reynolds.

—¿Y esto? —preguntó Reynolds.

—Sus honorarios. —Se había derramado un poco del vaso. Andre pasó el dedo por el charco y se lo ofreció a la perra, que no mostró el menor interés; acto seguido, vació su vaso.

El abogado sonrió y apuró también el suyo, luego se enjugó la boca con el dorso de la mano.

—Su mujer quiere disolver el matrimonio.

—¿Importa algo lo que yo quiera?

—Por supuesto, en estas cosas siempre hay dos contendientes.

—Bien. Pues yo quiero seguir casado. Empate, el partido sigue. —Andre rellenó los vasos. Se le agitó el estómago ante la perspectiva de otro pelotazo.

—Me temo que la ley no lo ve así —dijo Reynolds.

Andre alzó el vaso e indicó a Reynolds que hiciera lo mismo. Bebieron. Andre rellenó los vasos y volvió a levantar el suyo.

—Honorarios duplicados —dijo—. Fuera de horas de trabajo. Coja el vaso.

Reynolds transigió y bebió.

—No me gustaría verle en los tribunales, señor White —dijo Reynolds.

—Bueno, le garantizo que tampoco querrá toparse conmigo en la calle.

Eddie le lanzó a Andre una mirada admonitoria. Andre lo ignoró. Reynolds abrió la cremallera de su cartera de cuero de vaca y dejó cuidadosamente un sobre azul encima de la barra.

—Puede firmar estos papeles y evitar ir a juicio, o puede ir buscándose un abogado.

Andre sirvió otros dos chupitos.

—Pues mire, lo contrato a usted —dijo—. Beba. Es una orden.

—A mí no puede contratarme. Ya lo ha hecho su mujer.

—Yo le pagaré más.

—No funciona así.

—¿Y entonces cómo cojones funciona?

Reynolds golpeteó el sobre con el dedo índice.

—Usted firma estos papeles. Así es como funciona. Se ahorra un dinero. Se divorcia.

Se excusó para ir al servicio.

Andre cogió unas cerillas del cesto de mimbre que estaba entre el salero y el pimentero, y puso el sobre en su plato. Prendió una cerilla y admiró las llamas. Cuando volvió Reynolds no quedaban más que cenizas. Juntó las manos a la altura del pecho para manifestar su infinita paciencia.

—Redactar esos papeles cuesta un dinero —dijo—. Los tribunales tienen que tramitarlos.

—Pues me temo que mi mujer va a tener que pagar por segunda vez.

—No lo entiende. Una vez tramitados, son propiedad del tribunal. Yo se los he entregado a usted. Ahora son responsabilidad suya. Será usted el que tenga que pagar la nueva citación.

—¿Nueva qué?

—Los documentos.

—Yo no veo ningún documento.

Reynolds se atusó el bigote con el pulgar y el índice.

—Hay testigos. Darán testimonio de lo ocurrido. Usted —le dijo a Eddie.

—Aquí no hacemos eso, señor. —Eddie abrió el grifo del fregadero.

—Con una orden de comparecencia, ya lo creo que lo hará. En caso contrario, no dudaré en acusarlo de perjurio o desacato.

Eddie retiró un plato del agua jabonosa y lo enjuagó, luego pasó al siguiente.

—Usted pensó que lo tenía todo bien atado al entrar aquí, ¿verdad?

Reynolds volcó toda su atención sobre Andre.

—Iré a entregarle la citación al trabajo, delante de sus alumnos.

—Estamos en verano —dijo Andre.

El abogado respiró hondo.

—Ya voy entendiendo por qué ella lo quiere largar.

—Pues ya somos dos —dijo Andre—. Solo que me niego.

—Es mi trabajo —dijo Reynolds—. Nada personal.

—No me doy por ofendido. ¿Subimos un poquito los honorarios?

—Mi mujer me corta los huevos.

—Entonces lo mejor será que los doblemos.

Eddie dejó la vajilla y se puso a hojear el listín telefónico que estaba clavado a la pared. Tecleó unos números.

—Señora Reynolds —dijo Eddie—. Le habla Eddie, de la taberna. Sí, Eddie «el Loco», aunque ya lo de loco se me ha ido quitando. Su marido, que desea que la informe de que está con un cliente.

Reynolds suplicó que le pasara el teléfono. Andre lo mandó callar.

—No, para nada lo estoy encubriendo —dijo Eddie—. Es un buen hombre, eso salta a la vista. Lo que pasa es que está con un pieza que bebe como una esponja y están resolviendo no sé qué vainas, así que le está siguiendo el ritmo, para allanar un poco el terreno. Lo mejor sería que viniese a buscarlo cuando haya acabado. Mientras yo esté a cargo de esta taberna, no permitiré que arresten a un hombre cultivado por ebriedad. —Eddie hizo una pausa para escuchar—. No, señora. De haber mujeres, ¿cómo iba a pedirle su marido que viniera a por él? Lo habríamos acompañado cualquiera de nosotros. Es la costumbre. Gracias, señora. La llamaré en cuanto esté listo.

Reynolds silbó.

—Él tampoco cuesta cien dólares la hora —le dijo Andre.

Cuando llegó Smoker y se sentó al otro lado del picapleitos, la botella ya casi era historia. Eddie le sacó una cerveza. Smoker señaló con la barbilla la botella de whisky y Andre se la deslizó a su hermano por delante del abogado. Smoker izó la botella y le dio un buen tiento.

Los hermanos eran como la cara y la cruz de la misma moneda. Andre tenía problemas para mirar a la gente a los ojos. Cuando entraba en algún sitio, su mirada vagaba por la estancia con inquietud, calibrando a todos los presentes. Echaba los hombros hacia delante como si esperase recibir un puñetazo, una posibilidad de lo más remota, dada su reputación. Se cortaba el pelo negro casi al cero para solapar un remolino contumaz. De adolescente había padecido acné. Aún se lavaba la cara tres veces al día, pero la piel grasa le brillaba al menor atisbo de luz. La frente abultada le ensombrecía los ojos y la nariz, aguileña y torcida. Tenía buena dentadura; aun así, raramente sonreía; unas veces parecía pensativo, otras colérico. Vivir solo le había dotado de una especie de intuición femenina. Algunas veces le resultaba útil. Otras, apenas tenía efecto.

Smoker lucía el mismo cabello oscuro, pero sin remolino. Le colgaba casi hasta los hombros. Según le diera la luz, parecía púrpura. Sus facciones eran más pronunciadas que las de Andre, y tenía un semblante afable. Era tan alto como su hermano, pero mantenía los hombros más rectos. Aunque Andre llegó a ser un jugador de baloncesto bastante competente en el instituto, el que parecía un atleta era Smoker. Caminaba como si la mitad de sus miembros fuesen de aire, y cuando decidía saltar daba la impresión de que podía decidir cuándo aterrizar.

—¿Has visto a la inútil de mi mujer? —preguntó Smoker.

—No desde la última vez que preguntaste —respondió Andre.

—Pregúntele a Eddie —sugirió el abogado.

Smoker enarcó una ceja.

—¿Y este a Eddie de qué lo conoce?

Eddie levantó el vaso de Smoker para pasar un trapo por la barra.

—Todo pecador acaba dando tarde o temprano con el Señor.

—¿Y bien, Edward?

—Llevo sin verla desde el Día de la Bandera —dijo Eddie.

—Andará por ahí despendolada, como si lo viera —dijo Andre. Extendió el brazo por delante del abogado y confiscó el whisky.

—Aún no he acabado con eso —se quejó Smoker.

Andre hizo una pausa antes de hablar.

—¿No te has parado a pensar por qué estoy emborrachándome con un abogado?

Smoker miró las patatas fritas con kétchup y la hoja de lechuga ennegrecida por las cenizas de la carta. No respondió. Se quedaron escuchando el zumbido eléctrico del anuncio de cerveza.

—¿Quién está cuidando a Bird? —preguntó Andre. La hija de doce años de Smoker se llamaba Raven, pero Smoker la llamaba simplemente Bird1.

—Se la llevó Dede.

—Te lo tenías muy calladito.

Smoker se encogió de hombros.

—Me he enterado esta misma tarde. Pensaba que Vera se hacía cargo de ella.

Andre miró fijamente a Smoker.

—¿Dónde has mirado?

—Donde el motero ese con el que estuvo conviviendo, y en casa de Vera, como ya he dicho.

—¿Y no la han visto?

—O se están haciendo los longuis.

—¿Ha desaparecido una cría? —preguntó Reynolds.

—De sopetón, joder —dijo Smoker.

—Si puedo ayudar en algo…

Smoker apretó los labios.

—No estaría mal tener a un miembro del Colegio de Abogados de nuestro lado. Podríamos volver con él y hacer que Vera y el motero ese, Bump o como se llame, desembuchen.

Smoker le gorroneó un cigarrillo a Eddie, lo encendió y se lo encajó a Reynolds entre los dedos.

—Así parecerás más chungo.

Enganchó el brazo del abogado y lo condujo hacia la puerta. Andre los siguió. Una vez fuera, Andre hizo un alto en su camioneta para hacerse con una pistola calibre 38. Smoker desenfundó una Luger de cañón corto en la cabina de su pick-up y le lanzó a Reynolds la escopeta calibre 12 que llevaba en el bastidor de la ventanilla trasera.

—No aprietes el gatillo —dijo Andre.

—Pero si lo haces, procura que sea de cerca —añadió Smoker.

El abogado se subió a la caja de la pick-up y se apoyó en la cavidad de la rueda. Andre lo acompañó.

La primera parada fue en casa de la hermana de la chica de Smoker. Vera tenía de fornida lo que Dede de flaca. Parecía un jamón con patas. Dos veces había mandado ya a su marido a urgencias. Al final él se resarció arrancándole media cabellera con una ahoyadora para postes, puso rumbo a la trena del condado, en Ephrata, y aguardó en la puerta a que llegara el carcelero del turno de mañana. Pero Vera no quiso presentar cargos y desde entonces vivían armoniosamente.

Smoker aporreó la puerta y Vera acudió a abrir.

—Deberías estar más pendiente de ellas si quieres formar una familia, Smoker. —Vera alzó la voz lo suficiente como para que los vecinos se asomaran a las ventanas.

—Se ha llevado a la niña.

—La pequeña es tan suya como tuya.

—Y si fueras el Altísimo, Vera, ¿quién querrías que cuidara de ella?

—Ninguno de los dos.

Apartó a Smoker y se dirigió a la pick-up. Asestó una mirada asesina a Andre y luego perforó con los ojos a Reynolds. El abogado abrió y cerró el cañón basculante de la escopeta.

—Con eso no me vas a asustar —dijo Vera.

—No era mi intención —dijo el abogado.

—Me alegro, porque estoy segura de que las amenazas con armas de fuego no deben estar muy bien vistas en el Colegio de Abogados.

Se dio la vuelta y volvió con Smoker.

—No sé dónde está —dijo—. Si lo supiera iría yo misma a buscarla.

—Si la ves, eso es lo que me gustaría que hicieras —dijo Smoker.

—Lo haría por el bien de la niña —dijo Vera.

—Me la suda el porqué.

Smoker regresó a la pick-up.

Vera alzó la voz:

—¿Has ido alguna vez a la casa de nuestra madre?

—¿Allí arriba, en Metaline?

—Estamos en pleno verano —dijo Vera—. Todavía se puede ir por carretera.

Había sido el hogar de los padres de Dede. En los viejos tiempos, el padre transportaba troncos durante los meses cálidos y, en invierno, trabajaba en la mesa de clasificación del aserradero; la madre cocinaba en el colegio. Hacía ya tiempo que ambos habían muerto; legaron la casa a sus hijos: Dede, Vera y un hermano que servía en una torre petrolera de Louisiana y no se hablaba con ellas, ni siquiera les dirigió la palabra en los funerales.

Smoker volvió a ponerse al volante y salieron marcha atrás del camino de entrada.

—¿Crees que a los moteros les resbala todo por lo duros que son? —le preguntó a Andre.

—La cuestión no es la dureza. Es la estupidez —dijo Andre.

—Esperemos que el tal Bump tenga mucho de lo segundo y poco de lo primero —respondió Smoker.

—Podrían acercarme a mi casa —gritó Reynolds desde atrás.

Smoker abrió la ventanilla corredera.

—Aún no.

En el parque de caravanas, la luz del porche del motero estaba encendida. Smoker se apeó de la cabina y aporreó la puerta. Bump Rasker abrió.

Smoker le plantó el cañón en la frente.

—No la he visto, me cago en la puta.

Andre pescó el bidón de gasolina de detrás del asiento y se puso a empapar el zócalo de la casa prefabricada. Smoker le lanzó un librillo de cerillas.

—¡Llamaré a la policía! —exclamó el motero.

—Nos hemos traído un abogado. —Smoker apuntó a Reynolds con la linterna—. Así que me temo que vamos a hacer lo que nos plazca.

Bump se acercó a la caja de la pick-up.

—¿Eres un picapleitos de verdad?

Reynolds asintió.

El motero se rascó la perilla.

—¿Tengo que cantar?

Bajo la luz de la farola, Reynolds destacaba blanco y beatífico.

—Me parece que sería lo más prudente —dijo el abogado.

—¿No me quemaréis?

—No si tus respuestas me complacen —dijo Smoker.

—La última vez que las vi, tanto a Dede como a la niña, fue lo menos hace tres semanas. Estaban con Harold «el Predicador» y el yonqui de su hijo.

—Me suena ese Harold —dijo Andre.

—Yo no los conocía de nada hasta que llamaron a mi puerta.

Andre prendió una cerilla que arrojó una luz acuosa sobre la hierba y los arbustos.

—Me parece que eso está muy lejos de haber satisfecho mi pregunta.

—Dame un minuto, joder —dijo Bump—. Estaban buscando a Peg.

—Peg está muerta.

—Eso les dije. Pero se quedaron aquí. Tenían farlopa y pasta, así que no me opuse.

—¿Entonces cómo damos con ellos? —preguntó Smoker.

Bump se encogió de hombros.

—Ni zorra. Al chaval se le acabó la farlopa y se gastó toda la pasta, pero dijo que tenía más. Harold se pasaba todo el día leyendo la Biblia y viendo las noticias por la tele. Se bebía un par de birras, pero ni era un manirroto ni probaba la coca. Dede decidió acompañar al hijo y se llevó a la niña. A mí no me invitaron.

—No me estás contando nada útil —dijo Smoker.

Bump miró a Reynolds.

—En Spokane. Una paralela a la avenida Wellesley. Heroy, creo. El número veintialgo.

—¿Y cómo sabes tú eso?

—Dede me dijo que le enviase el dinero del paro.

—¿Crees que lo ha cantado todo? —le preguntó Smoker a Reynolds.

Reynolds dijo que parecía estar diciendo la verdad.

Andre apagó la cerilla y se metió las demás en el bolsillo.

Volvieron a la taberna y Eddie telefoneó a la mujer de Reynolds.

La mujer de Reynolds llegó vestida de blanco, lo que remarcaba la oscuridad de su bronceado. Un efecto del que era plenamente consciente. El pelo lo llevaba corto, práctico. Apenas se lo arreglaba, quizá porque no hacía falta. Reynolds le besó la mano, como un marino tras una estancia prolongada en el mar. Ella se rio. Hay hombres que pueden vivir cien años sin llegar a oír jamás un sonido tan cautivante.

Smoker y Andre contemplaron sus luces traseras perdiéndose en la lejanía. Había una franja de hierba entre el bordillo y la acera. Andre se dirigió allí y se sentó. El frescor de la tierra se arremolinó a su alrededor como agua. Quería desplomarse y dormir. Smoker le dio una patada fuerte en la espinilla. Andre rodó, pero Smoker volvió a patearlo, luego agarró a Desdémona y se la tiró encima. La perra se puso a ladrar y le hizo sangre con las pezuñas a través de la camisa. Smoker retrocedió, pero Andre lo agarró del hombro y lo inmovilizó contra el pavimento.

Smoker lo atravesó con la mirada. Andre le hundió el puño en la tripa.

—¿A que duele? —preguntó Andre.

—No tanto como tú quisieras.

Andre se levantó y le encajó un patadón entre los hombros.

Smoker gruñó.

—¿Me acompañas a dar una vuelta? —preguntó.

—¿Qué cojones? ¿Por qué no?—respondió Andre.

Smoker condujo hacia la calle principal de Grand Coulee. La población era una mescolanza de indios de las tribus confederadas de la reserva Colville, obreros de la construcción que se dejaban la piel en la presa y lugareños en paro o beneficiarios de una pensión por invalidez. Las ciudades del valle perdían un crío en la carretera cada dos años por conducción temeraria y exceso de alcohol. El instituto ya había bautizado todas sus instalaciones deportivas en su memoria, y tras el último funeral tuvieron que recurrir al aparcamiento de los alumnos.

Cruzaron el kilómetro y medio del tramo iluminado de la presa y, al rato, enfilaron una carretera de la que no se acordaba casi nadie. La camioneta serpenteó junto a un muro de escollera formado por rocas más grandes que el propio vehículo. Andre se sintió como un niño en un sueño de dinosaurios. Más adelante, pasaron junto a un cementerio en el que yacían las bobinas de cable de tres metros de diámetro abandonadas por el contratista, plumas de grúa retorcidas y oxidadas, y una pala cargadora desguazada y sin neumáticos, con el emblema de la Agencia2 apenas visible en la puerta. Otros cien metros y quince años de árboles de Navidad amontonados contra un antiguo muro de contención, las agujas aún engalanadas de espumillón.

Smoker se metió por un sendero ancho hasta llegar al parque acuático abandonado. El gobierno había dejado que se deteriorase tras la tercera central eléctrica. Las torres de alta tensión, ennegrecidas por el agua, retenían la barrera de troncos que habían ido formando los descensos del nivel de agua contra el muelle flotante medio hundido. Smoker y Andre se quedaron un rato escuchando el agua que lamía la playa de guijarros.

—No eres Jesucristo, lo sabes —dijo Smoker.

A unos seis metros río arriba, un tronco semisumergido yacía oblicuo sobre la arena, las raíces muertas se desplegaban como una estrella gris contra la oscuridad del agua. Andre le lanzó una piedra y falló. Smoker lo intentó con la misma suerte. Andre probó de nuevo y estuvo un poco más atinado.

—No puedes evitar revolverlo todo, ¿verdad? —dijo Andre.

Smoker seleccionó de entre un puñado de grava los cantos más aerodinámicos. Acertó de rebote.

—Esa no cuenta —dijo Andre.

—Ya —dijo Smoker. Volvió a lanzar y a marrar.

Andre dio en el blanco en su siguiente intento. Smoker se vació las manos.

—Podrías haberte buscado a otro al que joderle la vida —dijo Smoker.

—Me ahorraste la búsqueda.

Smoker encendió dos cigarrillos y le pasó uno a Andre. Smoker exhaló. El humo se desbarató a su alrededor. Permaneció unos segundos en silencio.

—El escorpión no puede evitar picar a la rana, ¿no? —dijo Andre.

—No es excusa —respondió Smoker.

—No —dijo Andre—. Pero al menos sabe uno a lo que atenerse.

La típica neblina estival, formada por la cascarilla de la siega del trigo, la tierra de los volquetes y las cosechadoras de los campos, emborronaba la luna sajada. Su luz titilaba sobre las olas del embalse.

—Eso no afecta al asunto que nos ocupa —dijo Smoker—. No puedo desentenderme de Bird. Si estuviese sola con Dede, ni te lo pediría.

Andre asintió.

—Pero es que, para colmo, el lunático ese es religioso.

—Eso sí que es preocupante —admitió Andre.

En los últimos tiempos, las religiones andaban desmadradas. Casi todas se habían organizado en megaiglesias donde los charlatanes mamaban de los miedos de las masas, y gente que, por lo general, era normal se hacinaba en almacenes para cerrar los ojos y alzar las manos estremecidas al cielo, como si su equipo de fútbol acabase de marcar un touchdown. En el punto más bajo del espectro, se rumoreaba que, hacía un par de veranos, una secta del norte de Idaho se había zampado a un corredor de cross-country descarriado.

Andre escuchaba el viento que propulsaba las olas del embalse hacia la orilla.

—¿Qué quieres? —preguntó.

—Qué necesito —dijo Smoker.

—Vale, ¿qué necesitas?

—Alguien que me acompañe.

—¿Qué más?

—Pasta. Un par de miles, probablemente. —Smoker encendió un cigarrillo—. A fondo perdido. —Dio una calada—. Quiero decir que aunque fuese capaz de reunir toda esa pasta, algo me impediría devolvértela.

—Nada nuevo bajo el sol.

—Estoy cansado de mentirte.

—A lo mejor tendrías que procurar que la verdad fuese más fácil de contar —sugirió Andre.

El crepitar de los huevos en la cocina despertó a Andre antes de que despuntara el día. Le dolía la cabeza a causa del whisky y la falta de sueño. El café ya se había filtrado cuando se topó con Claire frente a los fogones. Eran las cuatro menos cuarto.

—El beicon está en el horno —dijo ella.

—Smoker te ha ido con el cuento.

Ella alzó la mirada desde los fogones. Andre dio un sorbo a su café. A ella le salía mejor que a él, aunque empleaban la misma mezcla y la misma cafetera.

—Has corrompido a mi abogado —dijo Claire.

—Solo un poquito.

—Le advertí que podías ser bastante cafre.

Llevó la sartén a la mesa y deslizó dos huevos escalfados con mantequilla en el plato de Andre.

—¿Puedes sacar tú el beicon?

Andre lo retiró del horno con una manopla de cocina. Se sirvió dos tiras y le dejó a ella las otras dos.

—No tiene ningún sentido —dijo Claire.

—¿Seguir casados?

Ella asintió.

—¿Tienes alguna perspectiva?

—No —respondió ella.

Andre bebió.

—¿Nos ves juntos en algún momento del futuro? —preguntó Claire.

Andre hundió la mirada en la taza.

—Eso exigiría demasiado, ¿no crees? —dijo Claire.

—¿Demasiado?

—Yo qué sé. Perdón. Optimismo. Fe.

—Palabras que, según tú, no me entran en la mollera.

Los ojos pardos de Claire reflejaban la luz, y la grasa del desayuno hacía que le brillase la piel.

—No quiero discutir.

—Pero pretendes lanzarme a las llamas y culparme por arder.

—No —dijo ella.

Andre pensó que su mujer iba a echarse a llorar y, de ser así, probablemente él también lo haría; en tal caso, aquel podría ser el momento perfecto para dejar atrás la historia, tanto la reciente como la antigua. Oyó el reloj; la espera se había convertido en su destino, el resto era pura suposición. Se acabó el café y Claire le rellenó la taza antes de hacer lo propio con la suya. Ella dio un sorbito, dejó la taza sobre la mesa y sopló encima.

—No dejes que Smoker te enrede en algo que no quieres hacer —dijo ella.

—Hay una niña implicada, Claire. Mi sobrina, para más señas —respondió Andre.

—Esa cría lo tiene bastante jodido, ya sea bajo el cuidado de Dede o de Smoker.

—¿Qué sabrás tú?

—Cualquiera que tenga ojos en la cara lo ve —dijo Claire. Suspiró—. Mírate a ti.

—En su día tuve mi oportunidad.

Claire contempló detenidamente los platos.

—No es tu hija.

—No tiene por qué ser de uno para necesitar ayuda —dijo Andre—. Eso se te podría haber ocurrido, digo yo.

Claire se estremeció.

—Eso ha sido cruel.

—Lo sé —reconoció Andre.

—Supongo que me lo merezco. —Claire se levantó, volcó el café en el fregadero y enjuagó la taza—. No creo que esté en mi mano disuadirte.

—Llevo toda la noche intentando disuadirme yo solito —dijo Andre—. Hay una parte de mí que hace oídos sordos.

—¿Necesitas alguna cosa? Tengo algo de pasta.

—No, tengo bastante. ¿Acaso Smoker te ha dicho otra cosa?

—No —dijo ella—. Nunca me contó tanto como tú te crees.

—No se trataba de eso, ¿verdad? De contar cosas, digo.

—No, no se trataba de eso —dijo ella.

Andre asintió.

—Que Reynolds prepare otra vez los papeles. Los firmaré, si eso es lo que quieres.

La luz de un coche que pasaba por la calle estiró sus sombras por la pared. La mandíbula apretada de Claire y las comisuras fatigadas de su boca quedaron iluminadas por un instante, luego se le escurrió la luz de la cara y su tez volvió a adquirir el habitual tono amarillento de papel viejo. Se inclinó y lo besó en la frente.

LAMENTACIONES

Septiembre–diciembre 1983

Andre conoció a Claire en un momento en que estaba milagrosamente sobrio. Ella había aceptado un puesto de profesora en la escuela de enseñanza media contigua al instituto donde Andre daba clases de matemáticas. En su primer día, ella se dio de morros con él en la reunión de orientación anual. Llevaba su nombre garabateado en el lomo de una carpeta. Él nunca había conocido a una mujer con una caligrafía tan abominable.

Sus aulas estaban situadas una frente a la otra, y ella enseguida inquirió por los informes de asistencia y la asignación para el almuerzo. En octubre disolvieron juntos una pelea en el patio. Esa misma tarde, a la hora del almuerzo, Claire se sentó en la mesa de Andre y trató de iniciar una conversación. Detrás de ella, en un amplio ventanal, Andre veía su propio reflejo: un hombre sencillo, sin gran cosa que contar. Sobrellevaba los lastres de la vida social como quien se resigna al tráfico de hora punta, respetando las luces de los semáforos y los ceda el paso, ensimismado y respetuoso. Aunque Claire había observado que, a veces, después del último timbre, entraban alumnos en su aula, en parejas o grupos de tres. Hablaban sobre asuntos personales: padres que alzaban demasiado la voz, novios demasiado inseguros o desatentos. Él argumentaba con recomendaciones pragmáticas que a los chavales les podían parecer sabias o cómicas, pero evitaba emitir juicios, lo que hacía que se sintiesen a gusto. Los demás profesores sabían que Andre estaba destrozado; sin embargo, para sus alumnos, sus heridas eran nobles y su sufrimiento añadía gravedad y consuelo a sus consejos.

Siempre que había reunión de profesores, Andre se retrasaba hasta que Claire entraba en la sala para sentarse detrás o enfrente de ella. Ella tomaba notas a lápiz, pero nunca borraba, hacía tachones y seguía garabateando. Susurraba al leer con detenimiento las actas, un hábito bastante común entre los profesores de lectura. Cuando hablaba, los pómulos prominentes y la mandíbula estrecha le contraían la boca de un modo delicioso, y su nariz no se inmiscuía en nada, que es lo mejor que puede decirse de una nariz. Llevaba el pelo castaño cortado a la altura de los hombros. Ondulado cuando se despertaba con tiempo para recurrir a la plancha; cuando no, liso. De las dos formas resultaba atractiva; Andre ansiaba decírselo y ahorrarle la molestia de los madrugones.

En las noches en que le daba bien al frasco, Andre juntaba las manos como si se dispusiera a rezar, luego las separaba y conjuraba el rostro de Claire entre las palmas. Se había cruzado con mujeres más guapas, pero ninguna le había hecho anhelar tanto una vida distinta.

Tras el cambio horario, los días envejecían antes y Andre empezó a seguir a Claire a una distancia prudencial, suficiente para negarlo o alegar coincidencia, hasta el dúplex donde vivía, a dos colinas del colegio. Ella corregía redacciones mientras subía la pendiente, mascaba el lápiz rojo entre anotaciones y en ningún momento desviaba la atención, ni siquiera para abrir la puerta de su casa.

Al cabo de cierto tiempo, a pesar de los vientos gélidos y los escupitajos de nieve, Andre comenzó también a rezagarse en las sombras de un callejón desde el que se veía la ventana frontal de Claire. Por la noche, ella solía plantarse delante del cristal para mirar los coches que pasaban o a los vecinos que sacaban a pasear a sus terriers. Por lo general, se cambiaba y se ponía una camiseta y un pantalón de chándal. Se mesaba el cabello como si acabara de echarse una cabezadita o viniera de zambullirse en un libro. Verla lo abochornaba y, al final, siempre acababa desviando la mirada hacia el pie de la colina, donde las geometrías de los tejados colisionaban entre sí.

Al mes de su acechanza, desenvolvió un bocadillo de pastel de carne y se lo empezó a comer, tan campante, hasta que Claire lo descrismó a traición con un carámbano de más de medio metro. Su cráneo aturdido repicó como un diapasón al percibir el olor a jabón de Claire, tan sencillo que le pareció inalcanzable. Se quedó sangrando en el suelo hasta que se personaron las luces rotativas de un coche patrulla. El haz de la linterna del agente trazó franjas por el contenedor en el que se había refugiado. Andre se puso en pie con las manos en alto.

—¿Me dices exactamente por qué voy a arrestarte? —preguntó el agente. Se llamaba Marcus Popp, habían ido al mismo instituto, Andre dos cursos por delante. Tener que rendirle cuentas a él le pareció una injusticia adicional de la noche.

—Decide tú —dijo Andre.

El agente desvió el foco de la linterna hasta la brecha que lucía Andre en el cuero cabelludo.

—¿Conoces a la mujer que vive en ese edificio?

—Sí.

—No irás a abalanzarte contra mí, ¿verdad? —preguntó el agente.

Andre era una especie de leyenda local en las tabernas, cuando había pelea, encajaba y soltaba puñetazos sin ton ni son hasta que el agotamiento le impedía levantar los brazos. Hacía poco le había grapado las orejas al cráneo a un obrero metalúrgico. Mientras el hombre trataba de arrancarse las grapas, Andre le reventó la nariz y le hizo saltar los dientes con el mango de la grapadora. El pobre diablo era nuevo en la ciudad. Desde hacía años, a ningún lugareño, a nadie sobrio, se le ocurría buscarle las cosquillas a Andre.

—Nada más lejos de mi intención.

—De acuerdo —dijo el agente.

Para entonces, Claire ya había abierto la puerta de su casa. La luz aceitosa del interior se derramaba por el jardín blanqueado por la nieve. Se encaminó hacia ellos en pantuflas.

—Tú —dijo ella.

Andre asintió.

—Estabas pidiendo a gritos que te descalabraran.

—Lo sé.

El agente no se movió. Lo estaba gozando.

Claire arrugó la frente y parpadeó. Al donar sangre te sacaban medio litro y Andre supuso que eso era más o menos lo que habría perdido. La sangre le calentaba la mejilla, pero se le congelaba en el pelo.

—¿Eso te lo he hecho yo?

Andre se encogió de hombros.

—Las heridas en la cabeza es lo que tienen —dijo—. Son muy escandalosas.

El agente ingresó a Andre en el mostrador de urgencias del hospital y luego le sugirió que reconsiderase sus modales. No vio la necesidad de esposarlo ni de soltarle el rollo de la advertencia Miranda. Andre ni siquiera había llegado a cometer un delito en condiciones, lo cual lo desmoralizaba aún más.

Pese a toda su dedicación, Andre no había logrado adquirir el elemento más necesario en este mundo para el amor: la capacidad de parecer distante de un modo trágico y cautivador, de tal modo que la mujer se sienta impelida a descubrir la causa. En lugar de eso, las mujeres veían en él una planicie, el típico solar llano al borde de cualquier carretera comarcal. El exceso de corazón y la falta de amor propio le hacían un flaco favor, pero un hombre con tales taras que no se hubiese tragado aún el cañón de una escopeta puede que fuera algo más que un pedazo de tierra lleno de piedras y maleza.

Una hora más tarde, el médico le remendó la ceja con quince puntos y le esquiló media cabellera para luego coserle otros veinte. Andre escuchaba los tijeretazos y pensaba en los seis kilómetros de vuelta a casa. Podía telefonear a Smoker, pero solo después de urdir una historia que justificase sus heridas. Para cuando el hospital le dio el alta y logró dar con la salida, barajaba dos opciones: trifulca con unos californianos o un cuatro por cuatro que circulaba a paso de tortuga por las calles cubiertas de hielo. Los golfillos de la zona habían destrozado las luces del aparcamiento a perdigonazos, por lo que Andre no reconoció a Claire hasta que la tuvo demasiado cerca para hacerse el sueco.

—¿Debería sentirme halagada? —le preguntó Claire—. ¿O solo pretendías alegrarte un poco la vista?

—Espero que no vayas armada —respondió Andre.

Ella se volvió del revés los bolsillos de los vaqueros para mostrarle que no corría peligro. Pero quizá ocultase algo en el abrigo, así que apuró el paso y emprendió a zancadas el camino de vuelta a la ciudad. Ni bien había recorrido veinte metros cuando perdió pie y acabó a cuatro patas sobre la acera helada. La mano de Claire le enganchó el codo y lo ayudó a levantarse.

—Te llevo a tu casa —dijo.

Una vez en el coche, Andre le indicó cómo llegar al parque de caravanas, pero Claire tomó otra dirección y aparcó en un Stop-N-Go. Entró y compró dos cafés tamaño grande, lo cual dejó a Andre ante la enojosa tesitura de tener que sobrellevar el bochorno espabilado y sobrio.

Claire hundió la cara en su vaso, Andre aguardó a que la crema enfriase un poco el suyo.

—Nuestra primera cita —dijo ella.

—Esto no es una cita.

—¿Por qué no?

—Porque de serlo, me estaría comiendo la cabeza para conseguir que al final me besaras.

Claire enarcó una ceja, luego se curvó sobre el freno de mano; sus labios lo estrujaron a bocajarro y Andre se derramó buena parte del café sobre el regazo. Achicharrado, soltó un grito ahogado y estiró las piernas, lo que hizo que se raspase el cuero cabelludo contra el techo. Se llevó una mano a la brecha, pero los puntos parecían intactos.

Claire se retiró a su asiento. Se inclinó por encima del volante y se aferró las rodillas. Tenía un cabello adherido al dedo anular; el extremo suelto bailoteaba en el aire que salía por la rejilla de la calefacción. La luz del exterior lo hacía brillar. Andre acercó un dedo para tocarlo. Claire apartó la mano de golpe, pero al momento se arrepintió y la apoyó en la suya.

—Lo siento —dijo Andre—. La falta de costumbre.

—Yo igual —dijo Claire—. Por favor, no vayas a pensar lo contrario.

Claire insertó una pajita en la tapa de su vaso. En la radio sonaba un anuncio, aunque Andre no pudo identificar de qué.

—Nunca llegué a verte medio desnuda ni nada de eso —dijo.

Claire tenía la mirada fija en el parabrisas. Las luces del supermercado hacían que hubiera más estrellas en la nieve que en el cielo.

—Siempre me vuelvo a casa pronto. Antes de las ocho.

—Me asustaste, eso es todo.

Claire le soltó la mano y le acarició con un dedo la brecha hendida. Él hizo una mueca de dolor.

—Solía pellizcar a mis hermanos hasta hacerles sangre —dijo ella en voz baja—. Supongo que tengo una vena malvada.

Volvió a posar la mano en la bola de la palanca de cambios. Golpeteó el esmalte con los dedos. Él deseó que esos dedos le curasen.

—Me has estado espiando en el colegio —dijo ella.

—Me temo que disimulo fatal.

—Me lo dijo alguien. Stack.

Stack Edwards era el profesor de educación física, un tipo que iba en camiseta incluso en invierno. Andre ni siquiera los había visto sentarse juntos.

Claire volvió a cogerle la mano y la alzó.

—No le gustan las muestras de afecto en público.

Se quedaron sin café. Andre se excusó para ir a recargar los vasos. Una de las hermanas Williams atendía la caja; era muy cotorra y ya tenía a tres en la cola; cuando Andre volvió por fin al coche, Claire había cerrado los ojos y tenía la cabeza apoyada en la ventanilla. La temperatura ya bordeaba los quince grados bajo cero, una helada severa que obligaría a los rancheros como su padre a deslomarse con el hacha en los cauces de los arroyos para poder dar de beber al ganado.

Un chucho amarillo apareció al pie de la farola; sus pasos rechinaron en el aire quieto como la sierra de un leñador. Se detuvo a olisquear una lata vacía y se le estremecieron las costillas. Se quedó un instante mirando a Andre y luego desapareció en la oscuridad. Andre dejó los cafés en el techo del coche. De vuelta en la tienda, pagó por un puñado de cecina y sacó cinco tiras del tarro. Salió por la puerta trasera y se sentó en los peldaños de hormigón.

Andre contempló la carretera que salía del valle. Si no la había recorrido cien veces no la había recorrido ninguna. Volviendo a casa de la universidad, primero te topabas con la base de las fuerzas aéreas, luego venía Reardan, luego Davenport, la capital del condado de Lincoln, y a continuación Creston, ya en los Scablands3. Andre se acordaba de cuando jugaba al baloncesto con doce y trece años. Uno de los rincones del gimnasio daba a un balcón donde el equipo de Creston forzaba los fuera de banda para luego plantar a su jugador más alto delante del que ponía el balón en juego. Los atacantes tenían que hacer un pase picado entre las piernas del defensa o enfrentarse al balcón. Trece kilómetros más allá, Wilbur, y más trigales, suelo millonario. Desde Wilbur, cogías el desvío hacia el valle, siempre entre campos de trigo, hasta que la carretera descendía hacia las rocas. En su día, sobre el curso del río Clark Fork, hubo un dique de hielo formado durante el último período glacial cuyas aguas hubiesen podido cubrir Montana. El deshielo voló ese muro y acabó convirtiendo el territorio en una zanja de un kilómetro y medio de ancho. El lugar parecía devastado por gigantes.

La carretera desciende, las paredes del valle se alzan y el cielo se transforma en un bloque azul. Entonces divisas el río, el embalse y, más allá, una mole de hormigón que devuelve el Columbia a Canadá.

El perro gimoteó en las sombras, luego se agazapó y dio un brinco para subirse al contenedor abierto. Sus pezuñas rasparon el metal. El sonido se redobló en la fría quietud. Andre le deslizó un trozo de cecina por el suelo helado. El perro se quedó inmóvil. Luego se acercó precavidamente, lo olisqueó y se lo comió; le fue ofreciendo más pedazos, cada vez más cerca, hasta que lo tuvo a sus pies. Le tendió las manos y el perro se las limpió a lametazos. Sabía que Claire seguiría dormida en el coche caldeado y que al regresar sería como si nunca la hubiese dejado sola, pero, al mismo tiempo, tenía el convencimiento de que no estaría, de que lo que quiera que hubiese sucedido entre ellos no había ocurrido nunca.

Claire se despertó al cabo de una hora, con la mejilla apoyada en el hombro de Andre; su boca le había dejado un rastro húmedo en la manga.

—Ese café ya no hay Dios que se lo beba —le dijo—. ¿Quieres más?

Claire sacudió la cabeza.

—Me quita el sueño, como habrás comprobado. —Bostezó—. ¿Te ves con alguien?

—Cuando me encuentro mal voy a que me vea el médico, poco más.

—Me refiero a si sales con alguien.

Andre no respondió. Al final encajó los dos vasos vacíos del suelo en el suyo y amontonó dentro las servilletas que habían sobrado.

—Sí —dijo Claire.

—¿Sí qué?

—Estás con alguien.

Andre se rio. Claire se arrebujó en las mangas de su abrigo.

—Si no, no te pondrías a limpiar el coche para que nos larguemos.

Andre se detuvo.

—Lo mandé a tomar por culo por ti. A Stack, me refiero —dijo Claire.

Ella hundió los hombros bajo el abrigo y le tendió la mano para zanjar el asunto con un apretón. Andre se la agarró. Su piel seguía tan suave como la primera vez que la tocó, y la suya igual de tosca. Sin contar camareras y cajeras de supermercado, era la primera voz femenina que le dirigía la palabra en dos años, y el primer beso no propiciado por el alcohol o el muérdago desde que iba al instituto. Las servilletas embutidas en el vaso se habían desplegado como los pétalos de una flor, con la mitad inferior abatida y empapada en los posos. Desprendió una y la dejó caer sobre la alfombrilla, luego otra y otra más hasta que ella se quiso unir a la fiesta, entre risas, y en un visto y no visto tuvieron el suelo que daba grima verlo, más aún cuando siguieron con los papeluchos que había en la guantera y debajo de los asientos.

Al rato, Andre volvió a la tienda a por más café. En el cuarto de baño, dejó correr el agua hasta que salió caliente, luego cerró los ojos con fuerza, se restregó la cara con jabón en polvo y se miró en el espejo que había sobre el lavabo. Una vez, en el instituto, había anotado dieciocho puntos en unas eliminatorias de