Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

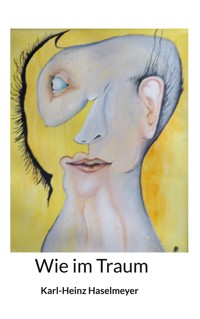

Ein Philosophieprofessor wird durch eindringliche Träume etwas aus der Bahn geworfen. Die Geschichte wechselt zwischen dem Traumgeschehen und dem normalen Leben und schildert, wie tief Träume in ein Leben eingreifen können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 68

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Beim Erwachen bin ich ein wenig verwirrt, das Zimmer ist mir fremd. Dann merke ich die Drähte, an denen ich angeschlossen bin. Nun kommt die Erinnerung, richtig, das Schlaflabor. Schon öffnet sich die Tür und eine nette junge Dame, wohl asiatischer Herkunft, betritt lächelnd im weißen Kittel das Zimmer. „Guten Morgen, Herr Professor, hatten Sie eine gute Nacht?“ Sie hat eine angenehme leise und weiche Stimme. Schon beginnt sie, die Anschlüsse zu lösen. Vorsichtig zieht sie mir die Kappe mit den Elektroden vom Kopf. Mit einem feuchten Tuch säubert sie die Reste des Kontaktgels. „Sie können sich ankleiden, Doktor Haffner wird gleich zu Ihnen kommen.“ Flink löst sie die restlichen Steckverbindungen und entschwindet mit der Apparatur sowie den Schnüren durch die Eingangstür.

Ich brauche noch einen Augenblick, um mich zurechtzufinden. Bekleidet bin ich nur mit einem weißen Klinikhemd. Meine Blicke schweifen durch das Zimmer, karge weiße Wände. Gleich neben der Tür mit der Aufschrift Bad, steht auf einem kleinen Tisch der Handkoffer mit meinen Sachen. Noch etwas benommen steige ich aus dem Bett und gehe in das Bad. Ich bin noch nicht ganz trittsicher. Es ist anscheinend früh am Morgen. Ich schaue mich um, meine Zahnbürste und mein Rasierapparat liegen auf der Ablage vor dem Spiegel.

Den Kerl im Spiegel kenne ich - da habe ich schon etwas Besseres gesehen.

Unter der Dusche entspanne ich mich. Noch beim Zähneputzen klopft es an der Zimmertür. Ich spüle schnell den Mund aus, schlinge das Badetuch um meine Hüften und rufe „herein“. Ein beleibter Herr im weißen Kittel mit kahlem Kopf und struppigem Vollbart schaut in das Zimmer hinein. „Sie sind noch bei der Morgentoilette? Nehmen Sie sich Zeit, ich komme gleich noch einmal wieder.“

Ich ziehe mich an und setze mich aufs Bett. Nun beginnt das Warten. Es dauert, von Zeit zu Zeit schaue ich auf meine Uhr, die Minuten scheinen zu schleichen. Dann erneutes lautes Klopfen und der Herr kommt zurück. „Entschuldigen Sie, es hat etwas länger gedauert, Haffner ist mein Name, ich leite diese Station. Ich habe mir Ihre Befunde angeschaut, alles bestens. Wie ist Ihre persönliche Wahrnehmung?“ Noch immer etwas verwirrt weiß ich nicht, was ich sagen soll. „Mir geht es gut, aber mir fehlt da etwas, ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin und nicht, was ich hier soll.“ Verdutzt schaut der Arzt mich: „Aber Professor Wolter, Ihre Lebensgefährtin, meine geschätzte Kollegin, hat Sie doch mit Ihrem Einverständnis eingewiesen, ist Ihnen das entfallen?“ Langsam dämmert es mir. Ich ringe mir ein Lachen ab: „Natürlich nicht, ich spreche nur von einem Gefühl. Ich hatte vergangene Woche eine starke Unruhe und schon zwei Nächte nicht geschlafen. In der letzten Nacht habe ich trotz der Strippen sehr gut geschlafen. Entschuldigen Sie den kleinen Scherz, ich bin wohl noch nicht ganz wach.“ In dem Vollbart zeigt sich ein Lächeln. „Jedenfalls haben wir nichts Ungewöhnliches feststellen können.Falls wieder Episoden großer Unruhe auftreten, sollten Sie einen Neurologen zu Rat ziehen. Aber was sage ich, Sie sind ja in besten Händen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüßen Sie ihre Lebensgefährtin herzlich von mir, wir waren zusammen im praktischen Jahr.“ Er reicht mir seine fleischige Hand und verlässt den Raum.

Ich packe den kleinen Handkoffer und fühle mich deplatziert. Mein Denken ist wie in Watte gepackt. Ich habe es ja gut überspielt, aber mir macht es Angst, dass mein sonst so gut funktionierendes Gedächtnis mir solche Streiche spielt. Ohne Weiteres finde ich den Ausgang und melde mich beim Empfang ab.

Was nun? Gleich nach Hause? Irma ist noch nicht da, sie kommt erst übermorgen von der Tagung zurück. Ich beschließe, mein Arbeitszimmer in der Uni aufzusuchen. Vielleicht treffe ich dort jemanden oder es gibt etwas Neues, um mich abzulenken.

Diese seltsame Stimmung will nicht weichen, die gewohnten Räume der Uni haben etwas Fremdes, selbst mein Arbeitszimmer hat nichts Vertrautes. Papiere liegen auf meinem Schreibtisch. Ich blättere sie durch, meine Aufmerksamkeit kann nicht folgen, nicht zweimal, dreimal sehe ich sie mir an, bis ich die Inhalte aufgenommen habe. Misstrauisch belauere ich mich selbst, habe ich Ausfälle?

Ich begebe mich zur Mensa und lasse mir einen großen Kaffee geben. Ich sehe kein bekanntes Gesicht, zu dieser Zeit ist die Mensa noch leer. Ich sitze allein in dem großen Saal, wodurch er mir nicht vertrauter wird. Langsam steigt Ärger in mir auf, was ist nur los mit mir?

Als ich schließlich daheim bin, setze ich mich vor den Fernsehschirm und schau mir etwas ganz Nebensächliches an, das heißt, ich nehme es nicht wirklich wahr, ich grübele immer wieder, was wohl meine seltsamen Gefühle hervorruft.

Das Telefon klingelt, fast bin ich erschrocken. Es ist Irma, sie will wissen, wie es mir im Schlaflabor ergangen ist.

Es ist ihre vertraute Stimme, aber sie dringt nicht in meine Gefühle, es ist eine Stimme am Telefon, aber sie gibt mir keine Nähe. Ich berichte ihr und richte die Grüße von Dr. Haffner aus. Irma erzählt vom Kongress und von Kollegen, ich höre kaum zu. Mechanisch sage ich ihr, dass ich sie vermisse und mich freue, sie bald wieder bei mir zu haben. Gleichzeitig merke ich, dass ich nicht ganz aufrichtig bin.

Wir leben schon 18 Jahre zusammen, Kinder haben wir nicht gewollt, besser, Irma hat keine Kinder gewollt, die Karriere war ihr immer wichtiger. Mir hat es stets an Ehrgeiz gemangelt. Ich hatte es immer zu leicht. Aus reichem Hause, viel Zeit für das Studium, erst Philosophie, dann Physik, kein Zeitdruck für Examina, meine Eltern ließen mir Zeit. Schließlich habe ich mich mit Philosophie habilitiert.

Irma hatte es schwer, sie musste sich alles erkämpfen. Der Vater Waldarbeiter, die Mutter früh verstorben. Als ich sie kennenlerne, ist sie eifernde Frauenrechtlerin und Genossin bei den linken Revoluzzern. Für mich ist das eine fremde Welt, aber mir imponiert ihr jugendlicher Elan. Sie ist eine bezaubernde Person, etwa 1,75 Meter groß, sportlich, wohl proportioniert, mit einem braunrotem Wuschelkopf. Hellbraune Augen funkeln hinter ihren Brillengläsern. Sie ist sehr kontaktfähig und geht warmherzig auf ihre Mitmenschen zu.

Damals, als ich um ihre Aufmerksamkeit geworben habe, hat sie mich abblitzen lassen und gemeint, ein Bürschchen vom fertigem Geld interessiere sie nicht. Ich hatte genug Selbstbewusstsein, um nicht aufzugeben. Auf einem Studentenball habe ich sie zum Tanz geholt und dann haben wir uns doch verliebt und sind ab dann nicht mehr zu trennen.

Meine Eltern sterben kurz hintereinander. Was soll ich allein in dem großen Haus, wir ziehen zusammen.

Irma macht Karriere, nach wenigen Jahren leitet sie nun schon eine kardiologische Abteilung der Universitätsklinik. Ich versuche ohne große Überzeugung, jungen Menschen das Denken nahezubringen. Mit meinem in den Jahren angewachsenem Zweifel am menschlichen Geist muss ich allein fertig werden.

Als ich aufgelegt habe, versuche ich, sie mir vorzustellen, es will mir nicht gelingen. Unsere Einheit ist so selbstverständlich geworden und doch sind wir uns immer etwas fremd geblieben.

Ich versuche noch, meine nächste Vorlesung vorzubereiten, gebe aber schnell auf und gehe schlafen.

In der Nacht hatte ich einen sehr detailreichen und plastischen Traum. Ich schloss die Tür zu einem kleinen Bungalow auf und ging hinein. Im der engen Garderobe hingen Jacken und darunter standen Schuhe. Es war alles ungewohnt eng. Ich zog meine Schuhe aus und hing meine Jacke auf einen Bügel. In schwarzen Hausschuhen ging ich geradeaus in ein Wohnzimmer. Eine Frau saß in einem Liegesessel und schaute Fernsehen. Sie schien krank zu sein, aber sie begrüßte mich freudig. Sie war mir sehr vertraut. Ich küsste sie und holte ihr ein Glas Wasser aus der Küche. Das Glas entglitt ihrer Hand und fiel auf den Boden. Ich schreckte zurück und erwachte Schweiß überströmt.

Es ist erst 2 Uhr in der Nacht. Ich mache mich im Bad frisch und wechsele meinen Schlafanzug. Ich kann nicht wieder einschlafen und grübele über den Traum, er war so plastisch und mir war alles so vertraut. Ich hatte noch nie einen so wirklichkeitsnahen Traum.

Gegen Morgen habe ich leichte Kopfschmerzen. Nach einer kalten Dusche im Bad fühle ich mich wohler und mache mir Frühstück. Heute muss ich Irma vom Flugplatz abholen.