23,99 €

Mehr erfahren.

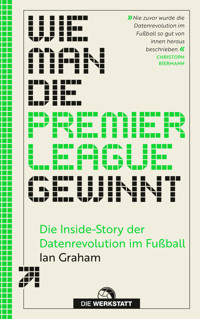

- Herausgeber: Die Werkstatt

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Revolution auf dem Spielfeld: Daten, Taktiken und Liverpools Comeback Der Insiderbericht über die Datenrevolution, die die moderne Fußballwelt überrollt hat, geschrieben von einem ihrer wichtigsten Entwickler, Ian Graham. Die Erfolge des FC Liverpool in den letzten Jahren wären ohne einen walisischen Biochemiker nicht möglich gewesen. Datenanalytiker Ian Graham hat ein Buch über die Arbeit mit Jürgen Klopp, seine Begeisterung für den FC Liverpool und die große Datenrevolution im Fußball geschrieben. Hinter den Kulissen Zwischen 2012 und 2023 war Graham als Leiter der Analyseabteilung des FC Liverpool tätig. Seine Amtszeit fiel mit der größten Erfolgsphase des Vereins seit den 1980er-Jahren zusammen, einschließlich des Gewinns der Premier League im Jahr 2020 – Liverpools erstem Meistertitel nach quälenden drei Jahrzehnten. • Ein Meisterwerk moderner Fußballanalyse • Insider-Einblicke in die Welt der Premier League, • Datenneuheiten für die Fußballzukunft In diesem Buch enthüllt Graham zum ersten Mal die faszinierenden Daten, die für einige der wichtigsten Momente des Klubs im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich waren, von der Ernennung Jürgen Klopps zum Manager im Jahr 2015 bis zur Verpflichtung von Mohamed Salah im Jahr 2017. Dabei gewährt er bahnbrechende Einblicke in das moderne Fußballspiel, z. B. wie eine Saison, die größtenteils hinter verschlossenen Türen gespielt wurde, unser Verständnis des Heimvorteils verändert hat, oder warum vielleicht nicht der Spieler der GOAT ist, den Sie für den Größten aller Zeiten halten. In einem Spiel, das zunehmend von einer kleinen Elite dominiert wird, zeigt Graham einen Weg in die Zukunft auf, in der ein datenbewusster Wettbewerber immer einen Vorteil haben wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ian Graham

Wie man die Premier League gewinnt

Die Inside-Story der Datenrevolution im Fußball

WIE MAN DIE PREMIERLEAGUEGEWINNT

Die Inside-Story derDatenrevolution im Fußball

Ian Graham

Aus dem Englischen von Olaf Bentkämper

VERLAG DIE WERKSTATT

In Erinnerung an Philip Stanley Graham

© Ian Graham

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel

„How to Win the Premier League“ bei Century, ein Imprint von Penguin Random House, www.penguin.co.uk

1. Auflage 2025

© Verlag Die Werkstatt GmbH

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:

ISBN 978-3-7307-0746-3 (Print)

ISBN 978-3-7307-0775-3 (Epub)

Bearbeitung der deutschen Ausgabe:

Autorenfoto: David Vintiner

Übersetzung: Olaf Bentkämper

Lektorat: Lorenz Knieriem, Stephanie Jaeschke

Gesamtherstellung: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen

Alle Rechte vorbehalten

Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.werkstatt-verlag.de

»Verdient einen Platz unter denbedeutenden zeitgenössischenFußballbüchern. «

SAM WALLACE, FUSSBALL-CHEFREDAKTEUR TELEGRAPH

»Mit Wie man die Premier League gewinnt erhalten Sie drei Bücher zum Preis von einem: ein Buch über all die absurden Unzulänglichkeiten, dieden europäischen Fußball plagen, ein Buch darüber, wie es ist, wennman in der Lage ist, mithilfe vonunkonventionellem Denken denVerein seiner Kindheit in die besteMannschaft der Welt zu verwandeln, und ein Buch darüber, wie Fußballeigentlich funktioniert.«

RYAN O‘HANLON, REDAKTEUR ESPN

Inhalt

1 DER WEG NACH ANFIELD

1 Das beste Team im Land

2 Tottenham Hotspur

3 Trügerische Morgenröte

4 Heavy-Metal-Fußball

5 Das Maß aller Dinge

2 WIE FUSSBALL FUNKTIONIERT

6 Auf Daten wetten

7 Was zu erwarten ist, wenn man Tore erwartet

8 Der Wert des Ballbesitzes

9 Track Your Man

10 Geld schießt (keine) Tore

3 MEHR ALS NUR EIN SPIEL

11 Schrödingers Manager

12 Wer ist der GOAT?

13 Zebrafarmer: Warum Transfers scheitern

14 Zu Hause ist, wo 30 % mehr Tore fallen

15 Statistiken und Schlangenöl112

16 Statistiken und Rohöl: Die Zukunft des Fußballs

Schlussbemerkung

Danksagung

Über den Autor

1DER WEG NACH ANFIELD

1Das beste Team im Land

Statistisches Denken wird eines Tages für mündige Staatsbürgerebenso wichtig sein wie die Fähigkeit, zu lesen und zu schreiben.

SAMUEL S. WILKS, H. G. WELLS PARAPHRASIEREND, 1951

’Cause he’s fitba’ crazy, He’s fitba’ mad. The fitba it has ta’enaway the wee bit sense he had.1

JAMES CURRAN, 1885

Gib niemals auf

Der Liverpool Football Club stand kurz davor, zum zehnten Mal in seiner Geschichte in einem Pflichtspiel gegen den FC Barcelona anzutreten.2 Ich arbeitete für den LFC, und zwei Karten für das Spiel waren für mich reserviert. Aber ich hatte mich entschieden, nicht hinzugehen. Es war Mai 2019, und wir hatten das Halbfinale der Champions League erreicht, des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs im Fußball.

Doch ehrlich gesagt hatte ich genug. Seit ich 2012 zu Liverpool gekommen war, hatten wir 2014 auf tragische Weise den Gewinn der Premier League verpasst, 2016 verloren wir trotz Halbzeitführung das Finale der Europa League, 2018 unterlagen wir im Champions-League-Finale gegen Real Madrid – und jetzt, 2019, hatten wir gerade das Halbfinal-Hinspiel in Barcelona mit 0:3 vergeigt. Es war ziemlich unwahrscheinlich, diesen Rückstand noch aufzuholen. Ich fühlte mich ausgelaugt und glaubte nicht, einen weiteren Misserfolg ertragen zu können. Dann meldete sich mein Freund Jin. Er wisse, dass es vermutlich aussichtslos sei, aber er würde es ewig bereuen, nicht wenigstens gefragt zu haben: Hätte ich vielleicht ein Ticket für das Spiel übrig? Ich sagte ihm, dass ich eins hätte und nicht hingehen würde. Er fragte mich, vollkommen zu Recht, ob ich verrückt sei. Es war das Champions-League-Halbfinale! Gegen Barcelona! Mit Lionel Messi! Mir wurde klar, dass er recht hatte – ich hatte Messi noch nie live spielen sehen. Es würde sich lohnen, ins Stadion zu gehen, und sei es nur, um den besten Spieler der Welt zu erleben.

Mein Job war der Grund, warum ich nicht dabei sein wollte. Als Director of Research bei Liverpool war ich dafür zuständig, Daten über Fußballspiele zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren. Eine der Anwendungen der Datenanalyse im Fußball ist die Vorhersage von Resultaten. Beim LFC hatten meine Kollegen und ich eine Reihe statistischer Modelle entwickelt, die aus reinen Leistungsdaten – Informationen über Schüsse, Paraden und Tore – Schätzungen über die Teamstärke ableiteten. Die Offensiv- und Defensivfähigkeiten eines jeden Teams – ihre Fähigkeit, Tore zu erzielen und Gegentore zu verhindern – wurden dann zur Erstellung von Prognosen für Spiele und Wettbewerbe verwendet.

Angesichts der 0:3-Niederlage im Hinspiel schätzten unsere Algorithmen unsere Chance, ins Finale einzuziehen, auf 3,5 %. Unser statistisches Modell der Teamstärke bewertete Barcelona als satte 20 % stärker im Vergleich zu Liverpool. Der Heimvorteil des LFC im Rückspiel würde die Partie zwar zu einem Duell auf Augenhöhe machen, aber wir mussten mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen bzw. das Hinspielergebnis egalisieren, um zumindest die Verlängerung zu erreichen.

Meine Herangehensweise an den Fußball ist das genaue Gegenteil der romantischen Art, wie Fans das Spiel sehen: Ich betrachte alles durch die Linse der Wahrscheinlichkeit, die anhand objektiver Evidenz eingeschätzt wird. Und für dieses Spiel deutete die Evidenz darauf hin, dass unsere Erfolgswahrscheinlichkeit extrem gering war.

Auf dem Trainingsgelände wusste man nur zu gut, dass meine Abteilung solche Prognosen erstellte. Als sich das Kantinenpersonal nach unseren Chancen erkundigte und ich ihm die düsteren Zahlen nannte, war die Reaktion: „Das ist ja besser, als ich dachte!“ Mein Pessimismus war für meine Kollegen irgendwie ein Anlass zu Optimismus.

Selbst für Anfield-Verhältnisse war die Stimmung an diesem Abend elektrisierend. Luis Suárez – von 2011 bis 2014 Liverpools bester Spieler, inzwischen aber bei Barcelona unter Vertrag – hatte im Hinspiel ein Tor geschossen und dies, sehr zum Unmut der LFC-Fans, ausgiebig gefeiert. Zum Rückspiel wurde der Stürmer von 50.000 Zuschauern mit „Fuck off, Suárez!“-Sprechchören begrüßt. In meinem Job werde ich dafür bezahlt, Fußball nüchtern und sachlich zu betrachten, aber ich war als Fan in Anfield und grölte daher begeistert mit.

Die Partie war sehr offen und extrem unterhaltsam. Seltsamerweise hatte ich aufgrund unserer geringen Erfolgsaussichten viel mehr Freude am Spiel als sonst. Da wir sowieso ausscheiden würden, konnte ich das Spektakel einfach genießen, ohne mir Gedanken über das Ergebnis zu machen. Doch in der 7. Minute patzte Barcelonas Jordi Alba bei einem Klärungsversuch und köpfte den Ball direkt zu Sadio Mané. Sadio spielte zu Jordan Henderson, dessen Schuss noch vom Torhüter abgewehrt wurde, aber Divock Origi stand goldrichtig und staubte ab. Wir lagen 1:0 vorn.

Barcelona hatte mehrere gefährliche Chancen, doch zur Halbzeit führte der LFC weiter mit 1:0. In der 54. Minute legte Trent Alexander-Arnold für Gini Wijnaldum auf, der einen miserablen Schuss abgab und trotzdem irgendwie den Torwart überwand: 2:0. Barcelona stieß an, verlor sofort den Ball und kaum eine halbe Minute später erhöhte Gini mit einem brillanten Kopfball auf 3:0. Die Stimmung in Anfield ging durchs Dach. Jede Ballberührung von Suárez wurde von unseren Fans mit Häme und Spott quittiert. Bis zum dritten Tor hatte ich schon so viel geschrien, dass meine Stimme weg war. Ich musste Jin bitten, Suárez in meinem Namen anzuschnauzen, und verbrachte den Rest der zweiten Halbzeit damit, meinen Kumpel in die Rippen zu stoßen, um ihm zu signalisieren, den Abtrünnigen zu beschimpfen.

Je höher unsere Siegchancen wurden, desto blanker lagen meine Nerven. In der 79. Minute dann führte Trent eine Ecke schnell aus, als er merkte, dass die Abwehr von Barcelona sich im Tiefschlaf befand, und Divock versenkte einen unhaltbaren Schuss zur 4:0-Führung. Barcelonas Angewohnheit, bei der Verteidigung von Ecken die Konzentration zu verlieren und sich bei den Schiedsrichtern zu beschweren, war von meinen Kollegen in der Videoanalyseabteilung herausgestellt worden. Daher waren unsere Spieler und Balljungen darauf vorbereitet, das Spiel nach Eckbällen schnell wieder aufzunehmen. Die Videoanalysten hatten wirklich ganze Arbeit geleistet.

Wir hatten unter den dramatischsten und unwahrscheinlichsten Umständen das Champions-League-Finale erreicht. Vielleicht würden wir nach sieben Jahren meiner Arbeit für den LFC endlich einen Titel gewinnen. Wie jeder andere Liverpool-Fan war ich selig, als ich an diesem Abend Anfield verließ. Aber zugleich war der Datenanalyst in mir begierig darauf, das Spiel auszuwerten.

Der Blick von außen

Während ich nach Hause fuhr, wurden unzählige Daten auf unsere Server in der Cloud übertragen. Videoanalysten, die in den Sammelzentren unserer Zulieferer arbeiteten, hatten die Details jeder Ballaktion – Pässe, Schüsse, Tacklings, Fouls – transkribiert und hochgeladen. Gleichzeitig hatten Kameras in Anfield die Bewegungen aller Spieler und des Balls aufgezeichnet. Das entsprechende Video wurde dann mithilfe von „Computer Vision“-Algorithmen (siehe Kapitel 9) in eine Spur der Laufwege jedes Spielers umgewandelt. Diese Spielerpositionen – 25-mal pro Sekunde aufgezeichnet – standen nun ebenfalls für die Analyse zur Verfügung.

Als am nächsten Morgen gegen fünf Uhr alle Daten eingetroffen waren, wurden mehrere automatische Prozesse ausgelöst. Zunächst die Validierung: Ein Algorithmus prüfte, ob die Daten von ausreichender Qualität waren, damit unsere Modelle sinnvolle Ergebnisse liefern konnten. Als Nächstes die Zusammensetzung: Die Ereignisse auf dem Spielfeld wurden mit den Spielerpositionen synchronisiert, um einen einheitlichen Spielverlauf zu erhalten. Schließlich die Analyse: Die synchronisierten Daten wurden durch unsere statistischen Modelle gejagt. Diese Modelle erstellten eine statistische Interpretation des Spiels und bewerteten den Beitrag jedes Spielers zum Ergebnis. Basierend auf den Leistungen jedes Spielers aktualisierten weitere Algorithmen unsere Bewertungen der Teamstärken und Spielerfähigkeiten.

Auf der Tribüne hatte ich das Spiel als begeisterter Fan verfolgt. Am nächsten Morgen, nachdem die Daten verarbeitet waren und ich die Ergebnisse unserer Algorithmen vor mir hatte, betrachtete ich das Geschehen rational. Und das Spiel, an das ich mich vom Vorabend erinnerte, war nicht ganz dasselbe wie jenes, das ich am nächsten Tag analysierte.

Wir hatten 4:0 gewonnen, aber das Ergebnis hätte auch ganz anders ausfallen können. Im Nachhinein erschien es zwar fast zwangsläufig, dass wir das gewünschte Ergebnis eingefahren hatten – Mohamed Salah, der verletzungsbedingt ausfiel, hatte von der Tribüne aus zugesehen und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Never give up“ (Gib niemals auf) getragen. Doch jedes Spiel unterliegt der Willkür des Zufalls. Wir alle können uns an Partien erinnern, bei denen das Ergebnis anders hätte ausfallen können, wenn nicht eine Flanke danebengegangen oder der Ball glücklich abgefälscht worden wäre. Angesichts der Torchancen, die sich im Spiel ergaben, war unser 4:0-Sieg jedenfalls alles andere als garantiert gewesen.

Die Verwendung von Daten zur Analyse dessen, was hätte passieren können, führt zu einer weniger sicheren, eher probabilistischen, auf Wahrscheinlichkeiten ausgerichteten Sichtweise. Ihr Wert liegt darin, Leistung bzw. „Signal“ von Glück bzw. „Rauschen“ zu trennen. Sie ermöglicht es uns, die Stärken und Schwächen unseres Teams besser zu verstehen, indem wir einen glücklichen Sieg analytisch außer Acht lassen oder eine gute Leistung würdigen, auch wenn sie mit einer unglücklichen Niederlage geendet hat.

Die Betrachtung der Zahl der Schüsse, die im Spiel abgegeben wurden, führte dazu, dass wir das „faire Ergebnis“ auf 2,0 Tore für Liverpool und 0,9 Tore für Barcelona schätzten. Diese von unserem Modell berechnete „faire Tordifferenz“ von +1,1 hätte nicht ausgereicht, um die Hinspielniederlage wettzumachen. Das faire Ergebnis wurde dabei mit einer Methode berechnet, die als „Expected Goals“ bekannt geworden ist.

Expected Goals

Tore sind selten im Fußball – in der Premier League fallen im Schnitt nur 2,7 pro Spiel. Ein Tor folgt in der Regel (aber nicht immer) auf einen Schuss, und es gibt zehnmal so viele Schüsse wie Tore, sodass es sinnvoll ist, die Schüsse zu analysieren. Sie können uns etwas über die Performance der Teams verraten, was die Tore nicht können.

Verschiedene Schüsse haben unterschiedliche Chancen, in Tore umgewandelt zu werden. Jeder Fußballfan weiß, dass ein Elfmeter eine bessere Chance hat, verwertet zu werden, als die meisten Schüsse, die im laufenden Spiel abgegeben werden. Und die meisten Fans verstehen intuitiv, dass ein Schuss im Strafraum der gegnerischen Mannschaft eine höhere Chance hat, im Tor zu landen, als ein Schuss außerhalb davon. Das Konzept der „Expected Goals“, zu Deutsch „erwartete Tore“, 1997 von Richard Pollard und Charles Reep als statistische Größe eingeführt,3quantifiziert schlicht und einfach die Chance, dass ein Abschluss im Tor landet.

Das von Pollard und Reep entwickelte statistische Modell ergab, dass in dem von ihnen untersuchten Datenmaterial ein Schuss aus 30 Metern nur eine 1-prozentige Chance hatte, zu einem Tor verwertet zu werden. Direkt im Strafraum stieg diese Chance auf 10 %, danach verbesserten sich die Chancen sprunghaft: 20 % vom Elfmeterpunkt und 50 % innerhalb des Fünfmeterraums. Sie zeigten auf, dass Defensivdruck zu einer geringeren Verwertungschance führte und dass diese bei Schüssen aus Standardsituationen geringer war als bei ähnlichen Versuchen aus dem offenen Spiel heraus.

Warum „erwartete“ Tore?

Pollard und Reep verwendeten den Begriff „gewichtete Schüsse“, was eine gute Bezeichnung war. Jeder Schuss wird nach seiner Chance gewichtet, zu einem Tor verwertet zu werden, somit ergibt „gewichtete Schüsse“ absolut Sinn. „Erwartete Tore“ ist eine schauderhafte Bezeichnung. „Erwartet“ bezieht sich auf die Anzahl der Tore, die wir im Durchschnitt sehen würden, wenn man die dem Schuss zugewiesene Verwertungschance berücksichtigt. Zum Beispiel werden Elfmeter in etwa 75 % der Fälle in Tore verwandelt. Nach 100 Elfmetern würden wir 75 Tore erwarten – bzw. 0,75 Tore pro Elfmeter.

Das Halbfinale gegen Barcelona war enger gewesen, als ich es in Erinnerung hatte. Divocks erstes Tor hatte eine hervorragende Verwertungschance von 40 %. Anschließend hatte es zwei Chancen für Barcelona gegeben: einen Schuss von Messi mit einer Wahrscheinlichkeit von 12 % und einen von Coutinho mit einer Wahrscheinlichkeit von 18 %. Kurz vor der Pause parierte unser Torhüter Alisson Becker ganz stark einen Schuss von Jordi Alba mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 %. In der zweiten Halbzeit scheiterte unser bester Verteidiger Virgil van Dijk mit einem Kopfball nach einer Ecke: eine 36-%-Chance. Umgekehrt entsprachen unsere drei Tore in der zweiten Halbzeit, basierend auf der Wahrscheinlichkeit, nur 0,41 Expected Goals.

Ich habe das Match in einer Computersimulation nachgespielt, bei der die Tore entsprechend der individuellen Verwertungschance jedes Schusses erzielt wurden. Die Simulation ergab, dass Liverpool nur in 5 % der Fälle mit 4:0 oder höher gewann, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung ging, lag bei 4 %.

Als Nächstes sah ich mir an, wie viel die Schützen aus ihren Expected Goals gemacht hatten. Einen Schuss von einem bestimmten Ort aus in einer bestimmten Situation heraus abzugeben ist das eine; ihn gut abzugeben ist das andere. Wenn man die Flugbahn jedes Schusses und die Position des Torwarts berücksichtigt – man spricht hier von „Post-Strike Expected Goals“ –, änderte sich die Berechnung: Aus einem 2,0:0,9-Sieg wurde ein 3,4:1,7-Sieg. Die Schützen beider Teams hatten überdurchschnittlich gute Schüsse abgegeben.

Divocks zwei Treffer waren besonders gut platziert. Er schoss präzise und dorthin, wo der Torwart nicht war. Aber auch die Spieler von Barcelona hatten gut gezielt: Ihre 0,9 Expected Goals waren dank präziser Schüsse auf 1,7 gestiegen – keine Überraschung, wenn man Messi und Suárez in seinem Team hat. Die 1,7 Expected Goals von Barcelona hatten allerdings zu null tatsächlichen Toren geführt: Unser Torwart Alisson wäre ein guter Kandidat gewesen, zum „Man of the Match“ gekürt zu werden – eine Ehre, die schließlich dem zweifachen Torschützen Gini Wijnaldum zuteilwurde.

Erfolg

Im Finale trafen wir auf Tottenham Hotspur, das Team, das ich zwischen 2007 und 2012 beraten hatte. Unser Modell sagte uns eine 60-prozentige Siegchance voraus. Es war ein grottenschlechtes Spiel. Unser Mittelstürmer Roberto Firmino war nicht ganz fit und Harry Kane von Tottenham auch nicht. Sadio Mané holte in der 2. Minute einen Elfmeter heraus, den Salah verwandelte. Die folgenden rund 90 Minuten waren die Reds vor allem damit beschäftigt, das 1:0 zu verwalten. Wir überstanden eine späte Drangphase der Spurs, und Divock Origi erzielte wenige Minuten vor Schluss ein Tor, mit dem er die Partie praktisch entschied und sich in Liverpool unsterblich machte. Wir hatten endlich einen Titel geholt.

Ich hatte das Spiel mit meinen Kollegen aus der Scouting-Abteilung auf der Tribüne verfolgt. Die anfängliche Euphorie nach dem Schlusspfiff hatte sich gelegt, und wir sahen zu, wie die Spieler feierten und sich auf die Siegerehrung vorbereiteten. Jemand tippte mir auf die Schulter: Es war Steven Gerrard, der ehemalige LFC-Kapitän und einer der besten Spieler des Klubs aller Zeiten. Er hatte aus der Reihe hinter uns zugesehen und meinte, dass er noch nie bei einem Spiel so nervös gewesen sei – als Spieler, Trainer oder auf der Tribüne. Ich pflichtete ihm bei und sagte, das Zuschauen sei wirklich unerträglich gewesen, aber Gerrard entgegnete, das Spiel selbst sei gar nicht das Problem gewesen. Vielmehr habe die extreme Nervosität, die uns 90 Minuten lang anzumerken war – wir hatten auf den Nägeln gekaut und bei jeder Chance der Spurs die Hände vors Gesicht geschlagen –, auf ihn abgefärbt und ihn vollkommen kirre gemacht. „Ich hätte mir überhaupt keinen Kopf gemacht, wenn ich nicht hinter euch Idioten gesessen und zugesehen hätte, wie ihr hier tausend Tode sterbt.“

Es vergingen ein paar Tage der Feierlichkeiten, bevor ich mir die Analyse des Finales ansah. In den letzten 20 Minuten des Spiels hatten die Spurs 0,82 Expected Goals erzielt, wir dagegen nur magere 0,16. Ich hatte also allen Grund gehabt, so nervös zu sein.

In der darauffolgenden Saison, 2019/20, gewannen wir den UEFA Super Cup und die FIFA-Klub-WM und legten den besten Start in der Geschichte der Premier League hin. Im März lagen wir mit 25 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, nachdem wir 27 der ersten 29 Spiele gewonnen hatten. Wir würden Meister werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so käme, war derart hoch, dass mich der Leiter unserer Ticketing-Abteilung um eine Prognose bat, in welchem Spiel wir am wahrscheinlichsten zum Meister gekrönt werden würden. Dann kam Covid-19. Es sah so aus, als ob uns die Pandemie um unsere sicher geglaubte erste Meisterschaft seit 30 Jahren und unseren ersten Premier-League-Titel überhaupt bringen würde. Aber im Juni 2020 kehrte der Fußball zurück, wenn auch vor leeren Rängen. Wir gewannen endlich die Premier League. Die Meisterschaft mit Liverpool hätte ein Grund zur Freude sein sollen, aber die kam nicht auf. Mir erschien alles sehr seltsam: Die Pandemie hatte die Welt weiter fest im Griff, und Fußball war einfach nicht wichtig.

Auch in der folgenden Saison buhlten wir mit Manchester City – der dominantesten Mannschaft, die die Premier League je gesehen hat – um den Meistertitel, wurden 2021/22 Zweiter und erreichten erneut das Finale der Champions League. Außerdem gewannen wir den FA Cup und den League Cup. Ich freute mich, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, den LFC wieder zu einem der besten Klubs in Europa zu machen.

Meine Geschichte über Liverpools Rückkehr zum Erfolg konzentriert sich auf die Datenanalyse – dies war meine Aufgabe, und sie verschaffte uns einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, insbesondere auf dem Transfermarkt. Aber ich muss betonen, dass der Aufbau eines erfolgreichen Fußballklubs eine Teamleistung ist: Ohne die Weitsicht und das langfristige Denken von John W. Henry, Tom Werner, Mike Gordon und dem Rest der Fenway Sports Group hätte meine Arbeit wenig bewirkt. Ohne die Verpflichtung von Jürgen Klopp und die Entscheidungsfähigkeit von Michael Edwards als Sportdirektor wäre auch mein Beitrag fruchtlos geblieben, ganz zu schweigen von der harten Arbeit meiner Kollegen in den Abteilungen Nachwuchs, Videoanalyse, Sportwissenschaft, Scouting und Medizin. Mein Datenanalyseteam hat unsere Erfolgschancen erhöht und zukünftige Stars für Liverpool identifiziert, aber der theoretische Vorsprung, den es uns verschaffte, wurde erst dank der harten Arbeit und des Talents unserer Eigentümer und meiner Kollegen Realität.

Natürlich hängt der letztendliche Erfolg eines Teams von seinen Spielern ab. Die Spieler, die 2019 im Champions-League-Finale in der Startelf standen, wurden fast alle mithilfe von Datenanalysen verpflichtet. Der bis dahin teuerste Neuzugang in der Geschichte des Liverpool FC war Virgil van Dijk – ein brillanter Innenverteidiger, der erstaunlicherweise noch nicht für einen großen Champions-League-Klub spielte, als wir unsere Fühler nach ihm ausstreckten. Als wir Virgil im Januar 2018 vom FC Southampton unter Vertrag nahmen, avancierte er zum einstweilen teuersten Innenverteidiger aller Zeiten (inzwischen wurde er von Matthijs de Ligt, Harry Maguire und Joško Gvardiol übertroffen). Alisson Becker war bei seiner Verpflichtung im Sommer 2018 der teuerste Torhüter aller Zeiten, bis Chelsea drei Wochen später Kepa Arrizabalaga unter Vertrag nahm. Die Ablösesummen, die wir für van Dijk und Alisson berappten, waren viel höher als das, was Liverpool sonst zu zahlen gewohnt war. Der Preis war so hoch, weil beide eindeutig herausragende Spieler waren. Sie glänzten in unserer Datenanalyse, aber ihr Talent fiel ebenso Scouts, Trainern, Medien und überhaupt jedem, der sich auch nur am Rande für Fußball interessierte, sofort ins Auge.

Unsere Eigentümer, die Fenway Sports Group, sind seit jeher bereit gewesen, die Einnahmen des Klubs in den Spielerkader zu investieren, und trotzdem mussten wir mit unseren Mitteln haushalten. In diesem Fall jedoch konnten wir dank einer früheren Erfolgsgeschichte hohe Ablösesummen für offensichtliche Superstars zahlen. Philippe Coutinho war im Januar 2013 von Inter Mailand nach Liverpool gekommen und wurde zum Star der Mannschaft. Im Januar 2018 dann zahlte uns der FC Barcelona, der nach dem Abgang von Neymar zu Paris Saint-Germain verzweifelt auf der Suche nach namhaften Neuverpflichtungen war, unglaubliche 142 Millionen Pfund4 für Coutinho.

Während Alisson und van Dijk zweifellos Stars waren, galt dies für zwei weitere Mitglieder unserer Abwehr nicht. Joël Matip war einer unserer ersten Neuzugänge unter Jürgen Klopp und kam im Sommer 2016 ablösefrei von Schalke 04. Der schlaksige, etwas unbeholfen wirkende Innenverteidiger hatte bereits eine beeindruckende Menge an Erfahrung gesammelt: 175 Bundesligaeinsätze mit nur 24 Jahren. Seine scheinbare Unbeholfenheit war ein Abtörner für einige unserer Scouts gewesen, die Zweifel an seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten in der Luft hatten. Am beunruhigendsten aber war, dass er Woche für Woche die gleichen Fehler zu machen schien. Unsere Scouts standen mit ihrer Meinung nicht allein – wir hatten kaum Konkurrenz im Werben um die Dienste von Matip. Im Januar 2016 war Newcastle United der einzige andere englische Klub, der daran interessiert war, ihn zu verpflichten, doch am Ende der Saison stiegen die Magpies ab. Obwohl Matip also bei den Scouts fast aller Klubs nicht sehr beliebt war, kam unsere Datenanalyse zu dem Schluss, dass seine Leistungen für Schalke deutlich über dem Durchschnitt der Innenverteidiger in der Premier League lagen. In seinem jungen Alter und als ablösefreier Spieler war er, zumindest für uns, ein offensichtlicher Kandidat, um verpflichtet zu werden.

Andy Robertson als Linksverteidiger war ein weiterer unterschätzter Spieler. Wir verpflichteten ihn 2017 von Hull City, das mit der schlechtesten Defensivbilanz aller Klubs, nämlich 80 Gegentoren, aus der Premier League abgestiegen war. Robertson war einer der besten offensiven Außenverteidiger der Liga – seine Pässe und Dribblings sahen in unserer Datenanalyse sehr beeindruckend aus. Seine Defensivleistung allerdings gab Anlass zur Sorge, doch Jürgen beruhigte mich, indem er die offensiven Fähigkeiten eines Außenverteidigers über seine defensiven stellte – und man kann durchaus sagen, dass Robertsons Defensivleistung für Liverpool meine Erwartungen übertroffen hat. Auch Mittelfeldspieler Gini Wijnaldum war übrigens von einem Absteiger, Newcastle, gekommen und wurde ähnlich unterschätzt.

Unser defensiver Mittelfeldspieler Fabinho hingegen war im Sommer 2018 für eine relativ hohe Ablösesumme zu uns gestoßen. Er war Teil der Mannschaft von Monaco gewesen, die 2016/17 die französische Meisterschaft holte, und blieb bis 2018 bei ASM, während seine Teamkollegen Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva und Benjamin Mendy bei Chelsea bzw. Manchester City unterschrieben. Mit seinen 24 Jahren hielten wir ihn für einen der besten jungen defensiven Mittelfeldspieler, der noch nicht für einen großen Champions-League-Rivalen spielte, und die Scouting-Abteilung stimmte dem zu. Er konnte außerdem als Rechtsverteidiger eingesetzt werden, was ein weiteres Argument für ihn war.

Unsere Stürmer Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané brachten alle etwas Ballast mit, als sie bei Liverpool unterschrieben. Salah war bei Chelsea „gescheitert“, wie es hieß. Eigentlich war er nicht gescheitert, sondern einfach nur sehr wenig zum Einsatz gekommen. Aus diesem Grund aber galt er als Fehleinkauf in der Premier League. Daher hatten wir trotz seiner Erfolge in Italien – bei AC Florenz und AS Rom – kaum Konkurrenz von unseren einheimischen Rivalen um seine Unterschrift. Firmino wiederum hatte in 140 Bundesligaspielen für die mittelmäßige TSG Hoffenheim lediglich 38 Tore erzielt und Mané in 67 Spielen für Southampton ebenfalls nur 21.

Unsere datenbasierte Meinung zu all diesen Spielern fiel jedoch weit positiver aus als die Meinung des Rests der Fußballwelt. Aus verschiedenen Gründen waren sie von anderen Klubs übersehen und unterschätzt worden – beim LFC aber hatten wir durch Glück und gutes Urteilsvermögen eine effektive Methode gefunden, um Talente zu erkennen und Spieler zu verpflichten.

Liverpools ehemaliger Sportdirektor und nunmehriger „CEO of Football“ Michael „Eddy“ Edwards hat oft gesagt, dass ein Spieler selten scheitert, wenn Daten, Scouts und Trainer sich über ihn einig sind. Eddy ist ein kritischer und streitlustiger Mensch, genau wie ich – ich habe einmal bei einem Psychologie-Test zur sozialen Verträglichkeit unter einer Gruppe von Postgraduierten in den Naturwissenschaften (ein Menschenschlag, der nicht gerade für seine Verträglichkeit bekannt ist) einen Wert im vierten Perzentil verzeichnet. Eddy und ich stritten uns immer wieder über blinde Flecken bei der Daten- und Videoanalyse von Spielern. Ich führte außerdem endlose Debatten über die relativen Vorzüge von Spielern mit Dave Fallows und Barry Hunter, den Leitern unserer Scouting-Abteilung. Und „streitlustig“ ist darüber hinaus ein Adjektiv, das man auch problemlos auf Jürgen Klopp anwenden kann.

Aber wir nutzten unsere Neigung zu Widerspruch und Kritik als positive Kraft. Eddys Kritik an meiner Datenanalyse motivierte mich, sie zu verbessern. Meine Kritik am Scouting motivierte die Scouts, die Vorzüge fußballästhetisch weniger überzeugender Spieler zu berücksichtigen. Eddys lebhafte Debatten mit Jürgen überzeugten diesen, Spieler zu verpflichten, die vielleicht nicht seine erste Wahl waren. Jeder Spieler, den wir jemals in Betracht zogen, wurde dabei einer umfassenden qualitativen, quantitativen und finanziellen Prüfung unterzogen.

Auch das Glück spielte eine Rolle. Niemand – und schon gar nicht ich – hätte erwartet, dass Andy Robertson zu einem Weltklasse-Verteidiger reifen würde. Wir waren zuversichtlich, dass Firmino und Mané hervorragende Spieler für Liverpool sein würden, aber sie haben meine Erwartungen übertroffen. Wenn Salah bei Chelsea nicht „gescheitert“ wäre, hätten wir uns 2017 sicherlich einem harten Wettbewerb um ihn stellen müssen. Hätte Paris Saint-Germain Neymar nicht für eine so hohe Ablösesumme verpflichtet, wäre Barcelona nicht so versessen darauf gewesen, Coutinho zu holen, und wir hätten nicht die Mittel gehabt, Alisson und van Dijk zu verpflichten. Wir hatten außerdem das Glück, dass Jürgen gerade frei war, als Liverpool einen neuen Manager5 suchte – unser vorheriger Versuch, mit einer Kombination von Daten, Scouting und der Meinung des Managers Spieler zu verpflichten, war unter Brendan Rodgers kläglich gescheitert.

Wie wir den Fußball verändert haben

In diesem Buch möchte ich drei Dinge tun. Zunächst möchte ich die Geschichte der Datenanalyse im Fußball erzählen und dabei meine eigenen Erfahrungen als Wegweiser nutzen – von der Obskurität und dem mäßigen Erfolg bei Tottenham über den katastrophalen Start bei Liverpool mit Brendan Rodgers bis hin zu den historischen Erfolgen mit Jürgen Klopp. Ich werde die kulturellen Differenzen erläutern, die es zu überwinden galt, und die kognitiven Verzerrungen, denen ich begegnete und um die herum ich arbeiten musste, damit die Datenanalyse eine Chance hatte, etwas zu bewirken. Ich werde außerdem die Geschichte der anderen frühen Anwender der Datenanalyse im Fußball erzählen, Brentford und Brighton & Hove Albion.

Zweitens möchte ich Ihre Sicht auf das Spiel hinterfragen. Dazu werde ich die wichtigsten Konzepte der Datenanalyse erläutern und – anhand von beim LFC erlebten Beispielen aus erster Hand sowie Fallstudien anderer Teams – zeigen, wie sie sich auf die Premier League ausgewirkt haben. Fußball ist ein Spiel, in dem sehr wenige Tore fallen. Es ist daher schwierig, aus einem bestimmten Ergebnis Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es gibt statistische Instrumente, die uns dabei helfen, Können von Glück bzw. Signal von Rauschen zu unterscheiden. Expected Goals ist ein gutes Beispiel. Die Messung der Qualität jedes Schusses anhand seiner Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer zeigt, dass nicht alle Chancen gleich sind. Die meisten Spieler schießen nie (selbst Mo Salah kommt im Schnitt weniger als viermal pro Spiel zum Schuss), sodass wir die Auswirkungen anderer Aktionen als Schüsse analysieren müssen. „Possession Value“ analysiert jede Ballbesitzkette, um den Wert eines Passes zu beurteilen, der möglicherweise nicht direkt zu einem Schuss führt. „Expected Possession Value“ wiederum offenbart, wie sehr Spieler wie Andy Robertson und Trent Alexander-Arnold durch die Qualität ihres Passspiels und ihrer Dribblings zur Leistung einer Mannschaft beitragen. Diese Tools waren die Eckpfeiler unserer Arbeit bei Liverpool und bestimmten unsere Transferpolitik: Wenn ein Spieler in unseren Modellen nicht gut abschnitt, wurde er nicht verpflichtet.

Schließlich werden wir einige statistische Überlegungen zu verschiedenen Fragen rund um den Fußball anstellen. Wir werden untersuchen, warum es so schwierig ist, den richtigen Trainer einzustellen, und zeigen, wie wir nachgewiesen haben, dass Jürgen Klopp hervorragend zu Liverpool passen würde. Wir werden herausfinden, ob Lionel Messi ein besserer Spieler ist als Cristiano Ronaldo und warum fast die Hälfte aller Transfers scheitert. Wir werden die Bedeutung des Heimvorteils aufzeigen und analysieren, wie dieser abnahm, als Spiele nach dem Covid-Ausbruch in leeren Stadien ausgetragen wurden – und damit den eindeutigen Beweis dafür liefern, dass Fans einen Unterschied machen. Wir werden die Bedeutung von Standardsituationen für das Toreschießen (und das Torezulassen) erläutern. Und mit Blick auf die Zukunft werden wir außerdem untersuchen, wie die grenzenlose Kaufkraft von Klubs im Staatsbesitz die Fußballlandschaft verzerrt hat.

Als ich 2012 bei Liverpool anfing, war es allein schon schwierig und teuer, detaillierte Daten über den Spitzenfußball der Männer zu beschaffen – für den Frauenfußball waren sie überhaupt nicht erhältlich. Das hat sich geändert, und wie in anderen Aspekten des Sports verbessert sich auch die Datenlage zum Frauenfußball rasant. Der Boden ist fruchtbar für einen datengesteuerten Ansatz, der auf den Frauenfußball angewendet werden kann, da mittlerweile einige aufgeklärte Datenlieferanten die Daten der gesamten Saison der englischen Women‘s Super League (WSL) kostenlos zur Verfügung stellen. Beim LFC war ich allerdings fast ausschließlich für die Herrenmannschaft zuständig.

Die datengesteuerte Sicht auf den Fußball wird mitunter als „klinisch“ karikiert, und man bezichtigt die Analysten, die Leidenschaft aus dem Spiel zu nehmen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, wie Sie wüssten, wenn Sie das Pech hätten, bei einem Spiel neben mir zu sitzen. In Anfield saß ich hin und wieder neben Caroline, einer der Kantinenmitarbeiterinnen vom Trainingsgelände, die sich völlig zu Recht über die Häufigkeit und Intensität meines Geschreis, Fluchens und „Herumspringens wie ein verdammter Irrer“ im Laufe des Spiels beschwerte. Fußball ist ein Spiel der Leidenschaft, und wie der schottische Philosoph David Hume sagte: „Die Vernunft ist und sollte nur der Sklave der Leidenschaften sein und kann niemals vorgeben, eine andere Aufgabe zu haben, als ihnen zu dienen und ihnen zu gehorchen.“ Bei Liverpool bemühten wir uns, das Spiel analytisch zu verstehen, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen, denn wir waren leidenschaftliche Gewinner.

Der Datenanalyse wird außerdem vorgeworfen, sie nehme dem Fußball die Schönheit und Magie. Auch hier glaube ich, dass das Gegenteil der Fall ist: Ein besseres Verständnis des Spiels führt zu einer viel größeren Wertschätzung seiner Schönheit. In Florence Nightingales Satz ist meine Meinung über den Einsatz von Daten im Sport sehr schön zusammengefasst: „Um Gottes Gedanken zu verstehen, müssen wir Statistiken studieren, denn sie sind das Maß seiner Absichten.“

Viele Sportarten haben sich seit der Einführung der Datenanalyse von Grund auf verändert. Die Formel 1, einst das Revier risikofreudiger Draufgänger, ist zu einer Disziplin geworden, in der Akribie, Technik, Logistik und Ressourcenmanagement spannenden Überholmanövern vorgezogen werden. Die Datenrevolution im Baseball wiederum hat Michael Lewis in seinem Buch Moneyball festgehalten. Eine der Folgen dieser Revolution sind jedoch langsamere Spiele und weniger Hits. Der Baseball-Manager Theo Epstein hat eingeräumt, dass die Analytik „unabsichtlich einen negativen Einfluss auf den ästhetischen Wert des Spiels hatte“6. Diese Sportarten machen vermutlich weniger Spaß, seit die Geeks die Kontrolle übernommen haben.

Andere Sportarten hingegen haben sich positiver entwickelt. Die Verteilung der Basketballwürfe zum Beispiel ist im Vergleich zu jener vor einem Jahrzehnt nicht wiederzuerkennen, da eine große Anzahl von der Dreipunktelinie kommt. „Limited-Overs Cricket“ ist zu einem aufregenderen Spektakel geworden, seit Datenanalysen gezeigt haben, dass risikoreiche, aber potenziell lohnendere Versuche, einen Vierer oder Sechser zu erzielen, zu einer besseren Gewinnchance führen als vorsichtigeres Schlagen. Und ich würde behaupten, dass auch Fußball spannender geworden ist, mit einem höheren Tempo, hochwertigeren Torschüssen und Taktiken wie dem Gegenpressing, das stillschweigend das Risiko einer höheren Chance, ein Gegentor zu kassieren, in Kauf nimmt, um im Gegenzug die Belohnung einer höheren Chance auf ein Tor zu erhalten.

Ich habe eine Lieblingstheorie: Die Qualität eines Sports lässt sich daran ermessen, ob er durch Datenanalyse unterhaltsamer oder weniger unterhaltsam wird. Fußball ist natürlich der beste Sport überhaupt, und die Datenanalyse hat ihn bisher verbessert. Schauen wir uns an, wie sie das geschafft hat.

1[Anmerkung des Übersetzers: Es handelt sich hierbei um eine Zeile aus dem Song „Football Crazy“ aus den 1880er Jahren, das früheste bekannte Lied, das dem modernen Fußballsport gewidmet ist. Im Original in schottischem Dialekt und Reimform verfasst, lautet eine Übersetzung sinngemäß: „Denn er is‘ fußballverrückt, er is‘ fußballirre. Der Fußball hat ihm den Verstand geklaut und macht ihn völlig kirre.“]

2Barcelona, Opposition Team, LFChistory.net, https://lfchistory.net/Opposition/Team/Profile/91.

3Richard Pollard und Charles Reep, „Measuring the effectiveness of playing strategies at soccer“, Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 1997, Vol. 46, Nr. 4, S. 541–550.

4[Anmerkung des Übersetzers: Da es bei Umrechnung der im Text genannten Pfund-Angaben in Euro zu einem Kurs von 1:1,2 (Schnitt der letzten 25 Jahre) des Öfteren zu Diskrepanzen zwischen den so ermittelten Summen und den Angaben der (mitunter auch vom Autor selbst als Euro-Referenz verwendeten) Website Transfermarkt.de kommt (was z. B. auf eine unterschiedliche Einbeziehung von Bonuszahlungen und Zusatzklauseln zurückzuführen sein kann), wurden letztlich überwiegend die Angaben des Originals übernommen, seien es Pfund oder Euro. Eine Umrechnung bzw. Doppelangabe erfolgte nur dort, wo es zur Veranschaulichung von Größenordnungen hilfreich ist. Zur allgemeinen Schwierigkeit im Umgang mit den im Fußball veröffentlichten Ablösesummen siehe auch die Anmerkung des Autors in Fußnote 9, S. 35.]

5[Anmerkung des Übersetzers: Im englischen Fußball gibt es nicht die hierzulande traditionelle Unterscheidung zwischen dem für die sportlichen Belange zuständigen „Trainer“ und dem für geschäftliche Belange wie Transfers etc. zuständigen „Manager“. Für beide Tätigkeitsfelder ist der „Manager“ eines Klubs verantwortlich, weshalb im Text beide Begriffe bisweilen synonym verwendet werden, sofern nicht anders vermerkt.]

6Buster Olney, „Could Theo Epstein help MLB fix its pace-of-play problem?“, ESPN, 22. November 2020, https://www.espn.com/mlb/insider/story/_/id/30359574/could-theo-epstein-help-mlb-fix-pace-play-problem.

2Tottenham Hotspur

Es ist ein kapitaler Fehler, Theorien aufzustellen, bevor manDaten hat. Unbewusst beginnt man, Fakten so zu verdrehen, dass sie zu den Theorien passen, anstatt die Theorien an dieFakten anzupassen.

SHERLOCK HOLMES (ARTHUR CONAN DOYLE)

„Sensible Soccer“, Wissenschaft und Statistik

Da ich im ländlichen Südwales aufgewachsen bin, hatte ich wenig Bezug zu irgendeinem Klub. Der geografisch nächstgelegene Profiverein – Swansea City – spielte in der dritten Liga, als ich anfing, mich für Fußball zu interessieren, aber selbst dieser Klub war eine Autostunde entfernt, und niemand in meiner Familie scherte sich um Fußball. Die meisten meiner Klassenkameraden hielten es mit Liverpool – sie waren das erfolgreichste Team in den 1980er Jahren, und Kinder lieben es, einer erfolgreichen Mannschaft anzuhängen. Zufälligerweise habe ich zudem denselben Namen wie einer ihrer größten Stürmer – Ian Rush, der ebenfalls Waliser ist. Ich konnte gar nicht anders, als Liverpool-Fan zu werden.

Ich war von Anfang an ein sehr nerdiger Fan. In den 1980er Jahren gab es nicht viel Fußball im Fernsehen, also las ich stattdessen darüber – eine Reihe von Kinderbüchern über die Geschichte von Liverpool, Manchester United, Celtic, Rangers, Everton und Arsenal. Das vom Ladybird-Kinderbuchverlag herausgebrachte Buch World Cup 86 beeindruckte mich sehr. Ich brachte Stunden damit zu, in einem alten Wälzer mit Fußballstatistiken zu blättern, in dem alle Ligatabellen der Geschichte enthalten waren. Ich konnte kaum glauben, wie oft der Bradford (Park Avenue) AFC in den 1960er Jahren auf dem letzten Platz der Third Division North gelandet war und sich erfolgreich „um die Wiederwahl beworben“ hatte (absteigen aus der Third Division konnte man damals nicht), wenn man bedenkt, wie schlecht sie waren.

Ich war außerdem besessen von „Subbuteo“, dem Spiel, bei dem man Miniaturspieler per Schnippen über ein Miniaturfeld bewegt. Mein Vater hatte das Stoffspielfeld auf ein Holzbrett geheftet, um eine bessere Spielfläche zu schaffen. Gelegentlich konnte ich meinen Bruder und ein paar Freunde aus dem Dorf dazu überreden, ein Turnier zu spielen, aber die meiste Zeit musste ich gegen mich selbst antreten. Jeden Sommer gab es einen vollen Liga- und Pokalspielkalender, mit Liverpool, Celtic, Brasilien, Watford, Westdeutschland und Italien in der ersten Liga und Liverpool (Auswärtsdress), Holland, Coventry City und Schottland in der zweiten. Nach jeder Runde aktualisierte ich die Ergebnisse und Tabellen mit dem Amstrad-Computer, den meine Mutter vom örtlichen College ausgeliehen hatte, wo sie Textverarbeitung unterrichtete. Durch irgendeinen glücklichen Zufall gewann Liverpool gleich auf Anhieb das Double, und Liverpool (Auswärtsdress) stieg in die erste Liga auf und ersetzte den Absteiger Westdeutschland.

In den 1990er Jahren war ich dann süchtig nach „Sensible World of Soccer“, einem Computerspiel, bei dem man das Geschehen auf dem Spielfeld steuerte, aber auch Spieler verpflichten und verkaufen konnte. Ich durchstöberte den Globus nach Schnäppchen, was meine zukünftige Karriere vorwegnahm. Ich verpflichtete immer die schnellen Flügelspieler von Dynamo Brest – sie verhalfen vielen meiner Teams zu Champions-League-Ruhm.

Die andere Sportart, die ich in den 1980er Jahren liebte, war American Football. Die Höhepunkte der NFL wurden jeden Sonntagabend im Fernsehen gezeigt und waren aufgrund ihres exotischen Glamours sehr populär. Ich liebte die Fülle an Statistiken – Pass-Yards für Quarterbacks, Sacks für Verteidiger – und die Art und Weise, wie sie etwas bedeuteten. 300 Yards in einem Spiel zu passen deutete in der Regel auf eine sehr gute Leistung hin. Soweit ich wusste, gab es im Fußball nichts Vergleichbares.

Fußball war für mich immer nur ein Hobby – ich ging davon aus, dass ich eine Karriere in den Naturwissenschaften oder im Ingenieurwesen machen würde. Ich studierte Physik an der Universität und machte 2005 meinen Doktor in biologischer Physik. Dabei verwendete ich Ideen aus der statistischen Physik, um zu versuchen, das chemosensorische System von Escherichia-coli-Bakterien zu verstehen. Obwohl ich meine Doktorprüfung nur knapp bestand, bewarb ich mich als Postdoktorand für das anspruchsvolle Thema Polymerphysik7. Die Arbeit machte mir Spaß, aber sie war kein Zuckerschlecken. Viel klügere Leute als ich hatten die Theorie der Polymerphysik weiterentwickelt, und die noch ungeklärten Aspekte waren per Definition sehr schwer zu erklären. Nach neun Monaten Arbeit war ich noch weit davon entfernt, eine Arbeit zu veröffentlichen, was für die zukünftigen Beschäftigungsaussichten eines jungen Wissenschaftlers fatal ist.

Zwar gefiel mir die Arbeit, aber meine Stelle war weder gut bezahlt (14.000 Pfund im Jahr) noch besonders sicher (ein auf zwei Jahre befristeter Vertrag). Ich spürte, dass das Ende meiner wissenschaftlichen Karriere nahte, da ich keine neuen Forschungsergebnisse vorweisen konnte.

Meine Partnerin arbeitete damals für das Prüfungssyndikat der Universität Cambridge. Der leitende Statistiker dort hatte auf einer akademischen Jobbörse eine Anzeige gesehen, in der gefragt wurde: „Möchten Sie für Ihren Lebensunterhalt Fußballstatistiken analysieren?“ – und ich ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Ich hatte Fußball schon immer geliebt, aber keine Ahnung gehabt, dass man Karriere als Analyst der dabei produzierten Informationen machen konnte.

Die Firma, für die ich nun zu arbeiten begann, Decision Technology, ist eine Unternehmensberatung, die sich auf Verhaltensökonomie spezialisiert hat. Das Hauptgeschäft besteht darin, Experimente und Analysen durchzuführen, um Supermärkte bei der Entscheidung über Sonderaktionen zu beraten oder Banken bei der Optimierung der Zinssätze für Kreditkarten. Der Mitbegründer des Unternehmens, Henry Stott, nutzte Fußball als Reklame. Seine Idee war, dass Fußball ein fesselndes Beispiel dafür ist, wie Datenanalysen Erkenntnisse liefern. Potenziellen Kunden wurden Prognosen zur Premier League und zur Weltmeisterschaft zugesandt. Dies sollte ihr Interesse an Decision Technology wecken, während die Prognosen gleichzeitig die analytischen Fähigkeiten des Unternehmens zur Schau stellten.

In den Anfangstagen war Danny Finkelstein von der Times unser wichtigster Kunde im Bereich Fußball. Jede Woche analysierten wir ein Fußballthema – Rote Karten, Heimvorteil, Auswechslungen – und schickten Danny einen Bericht. Er verarbeitete die Analyse in seiner Kolumne „Fink Tank“, die jeden Samstag in der Zeitung erschien.

Auf der Suche nach dem Signal

Fußballklubs schienen als Kunden für unsere Dienstleistungen auf der Hand zu liegen, aber niemand war interessiert. Ein Teil der Problematik bestand darin, dass keine detaillierten Spielerdaten existierten. Das Hauptproblem war jedoch, dass niemand, der bei einem Fußballklub angestellt war, etwas über Datenanalyse wusste oder sich darum scherte. Das sollte sich allerdings bald ändern.

Damien Comolli, der unter Arsène Wenger als Scout bei Arsenal und als Sportdirektor bei Saint-Étienne tätig gewesen war, wurde 2005 als neuer Director of Football bei Tottenham Hotspur vorgestellt. Das allein war schon ungewöhnlich – nur sehr wenige Teams in England hatten zu dieser Zeit einen „Fußball-Direktor“. Zudem wurde Damien von den Spurs mit einer Mission betraut: eine Platzierung unter den ersten vier zu erreichen, was dem Verein in der Premier-League-Ära, also seit 1992, noch nicht gelungen war und was Champions-League-Fußball und deutlich höhere Einnahmen bringen würde.

Das Problem war, dass die Spurs dies mit viel weniger Geld bewerkstelligen wollten als die „Big Four“, die den Titel normalerweise unter sich ausmachten – Manchester United, Arsenal, Chelsea und Liverpool. Doch Damien hatte Moneyball gelesen und war der Meinung, dass Datenanalyse auch auf den Fußball angewendet werden könnte. Er hatte ein französisches Unternehmen namens Amisco beauftragt, technische Berichte für die Spurs zu erstellen, aber diese waren nicht prädiktiv. „Sie sagten mir, wie das Wetter gestern war, aber ich wollte wissen, wie das Wetter nächste Woche sein wird“, erzählte er mir später einmal.

Damien machte es sich zur Aufgabe, Sportdaten zu verstehen. Er besuchte die Oakland Athletics aus der MLB und traf deren General Manager Billy Beane, der ihm zeigte, was man mit Baseball-Statistiken alles anstellen konnte. Die Performance der Spieler konnte gemessen, aber auch prognostiziert werden, und das erlaubte eine Schätzung, welchen Einfluss ein einzelner Spieler auf die Zahl der Siege eines Teams haben würde. Damien sagte Beane, dass er etwas Ähnliches für den Fußball wolle, aber nicht wirklich wisse, wo er anfangen solle. Beane sagte ihm: „Du solltest mit Finkelstein sprechen“ – er hatte „unsere“ Kolumne in der Times gelesen. Billy Beanes Vermittlung verschaffte uns erstmals Gelegenheit, mit einem Verein zusammenzuarbeiten.

Auch das Datenproblem wurde gelöst. Das Medienunternehmen Opta hatte damit begonnen, detaillierte „Ereignisdaten“ zu erstellen. Für jedes „Ereignis“ am Ball, wie einen Pass, ein Tackling oder ein Dribbling, zeichnete Opta die Identität des Spielers, einen Kontext für das Ereignis (handelte es sich um einen Kopfball, einen Heber oder einen Pass am Boden?) und die Stelle auf dem Spielfeld auf, an der das Ereignis stattfand. Die Daten waren endlich kleinteilig genug, um ein Possession-Value-Modell entwickeln zu können.

Possession-Value-Modelle

Das System, das wir zur Analyse der Spurs-Spieler verwendeten, war ein frühes Beispiel für ein „Possession Value“-Modell, wie es ursprünglich 1997 von Pollard und Reep eingeführt worden war und kürzlich vom Arsenal-Datenwissenschaftler Karun Singh als „Expected Threat“ – die „erwartete Bedrohung“ – populär gemacht wurde. Wir haben bereits gesehen, wie die Betrachtung der Expected Goals einen Schritt von den Toren selbst zurücktritt, um die Qualität der Schüsse zu analysieren, die zu Toren führen können. Wenn wir noch einen weiteren Schritt zurückgehen, können wir die Pässe analysieren, die zu Schüssen führen. Und wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, können wir über die Pässe nachdenken, die zu Pässen führen, die zu Schüssen führen. Und wir können immer weiter zurücktreten, um die Auswirkungen jeder Aktion auf dem Spielfeld im Hinblick darauf zu betrachten, wie sie die Chance unseres Teams, ein Tor zu erzielen, erhöhen könnte. Auf diese Weise können wir auch etwas über den Beitrag von Mittelfeldspielern und Verteidigern zum Spielgeschehen aussagen.

Der Name, den ich für diese Art von Modell geprägt habe, war „Goal Probability Added“ (auf Deutsch etwa: „Erhöhte Torwahrscheinlichkeit“). Kein besonders eingängiger Name, aber er ist deskriptiv. Die Idee dahinter ist, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, in einer bestimmten Spielsituation ein Tor zu erzielen. Eine Möglichkeit dazu ist die Betrachtung des Ballbesitzes (Possession).

Stellen Sie sich vor, ein Spieler hat im laufenden Spiel im Mittelfeld den Ball, knapp in der eigenen Hälfte. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Team ein Tor erzielt, bevor es den Ballbesitz verliert? Am einfachsten lässt sich dies schätzen, indem man alle Gelegenheiten zählt, bei denen eine Mannschaft in einer ähnlichen Situation den Ballbesitz hatte, und zudem die Anzahl der Gelegenheiten, bei denen ein Tor erzielt wurde, bevor der Ballbesitz verloren ging. Eine grobe Schätzung könnte lauten, dass bei 1.000 Gelegenheiten, bei denen eine Mannschaft in der eigenen Hälfte in Ballbesitz ist, vier Tore erzielt werden – eine Torwahrscheinlichkeit von 0,4 %. Wir können dieselbe Frage für jede Spielsituation stellen. Zum Beispiel könnte ein Ballbesitz am Rand des gegnerischen Strafraums zu 17 Toren pro 1.000 Ballbesitze führen – eine Torwahrscheinlichkeit von 1,7 %.

Wir sahen uns zudem eine Reihe verschiedener Spielsituationen an – laufendes Spiel, Standardsituationen, defensiver Ballbesitz und kontrollierter Ballbesitz – und wiesen jedem Bereich des Spielfelds für jede Situation eine spezifische Torwahrscheinlichkeit zu. Die Ergebnisse sind für jeden Fan einleuchtend, sogar offensichtlich: Ballbesitz ist im Schnitt wertvoller, je näher man dem gegnerischen Tor ist; kontrollierter Ballbesitz ist wertvoller als defensiver Ballbesitz; der Ballbesitz bei Standardsituationen ist wertvoller als der im laufenden Spiel, weit weg vom Strafraum, da man ihn mit einem kurzen Freistoß behalten oder den Ball nach einer Ecke oder einem langen Freistoß in den Strafraum bringen kann; in der Nähe und innerhalb des gegnerischen Strafraums hingegen ist der Ballbesitz im laufenden Spiel wertvoller als der bei Standardsituationen, da der Gegner den Strafraum normalerweise dicht besetzt, um Standardsituationen zu verteidigen.

Nachdem all diese Situationen benannt und mit einer Torwahrscheinlichkeit versehen sind, können wir damit beginnen, die Auswirkungen der Aktionen der Spieler zu analysieren. Wenn in unserem Beispiel der Spieler, der sich mit dem Ball knapp in der eigenen Hälfte befindet (0,4 % Torwahrscheinlichkeit bei diesem Ballbesitz), einen erfolgreichen Pass an den Strafraumrand spielt (1,7% Torwahrscheinlichkeit, hat er dazu beigetragen, die Torwahrscheinlichkeit seines Teams um 1,3 % zu erhöhen. Wenn er hingegen den Ball verliert, verringert sich die Torwahrscheinlichkeit seines Teams um 0,4 %. Diese Änderungen der Torwahrscheinlichkeit durch die Aktionen der Spieler bilden die Grundlage für Spielerbewertungen.

2007 sammelte Opta bereits Ereignisdaten für die fünf großen europäischen Ligen – die englische Premier League, die französische Ligue 1, die deutsche Bundesliga, die italienische Serie A und die spanische La Liga. Dazu kamen die beide großen europäischen Klubwettbewerbe – die UEFA Champions League und der UEFA-Cup. Ich verbrachte den Sommer damit, mein Possession-Value-Modell zu entwickeln, und im Herbst 2007 war ich so weit, es den Spurs zu präsentieren.

Ihr altes Trainingsgelände, die Spurs Lodge, befand sich im grünen Vorort Chigwell, am nordöstlichen Rand des Großraums London, direkt an der M25. Nach einer wie immer anstrengenden Fahrt auf der North Circular Road saß ich nervös in Damiens Büro und erklärte ihm, wie das von mir erstellte Modell funktionierte. Dann kam der entscheidende Moment – die Bekanntgabe, welche Spieler im Modell am besten bewertet wurden. Jahre später fragte ich Damien, was ihn vom Nutzen unseres Ansatzes überzeugt hatte. Seine Antwort war einfach: „Alle besten Spieler der Welt erschienen auch in deinem Modell ganz oben auf der Liste.“ Damiens Aufgabe bestand darin, Talente zu erkennen – und wenn das Modell dieselben Spieler als die Elite identifiziert hatte, dann musste es etwas richtig machen.

Ich war begeistert, für einen großen Premier-League-Verein zu arbeiten. Die Spurs steckten allerdings seit ein paar Jahren in der Krise und belegten in der Premier League fast immer einen Platz im Mittelfeld. 2005/06 (erinnern Sie sich an „Lasagne-Gate“?)8 und 2006/07 hatten sie den fünften Platz erreicht, aber 2007/08 standen sie wie gewohnt wieder im Niemandsland der Tabelle. Dennoch sind sie ein großer Klub, einer von nur sieben, die seit Gründung der Premier League 1992 immer im Oberhaus gespielt haben. Es war aufregend, die Spieler in der Spurs Lodge zu sehen. Ich erinnere mich an einen außergewöhnlich höflichen Luka Modrić, der mir die Hand schüttelte und mir einen guten Morgen wünschte, und an Gareth Bale, der verletzt allein in der Kantine saß und stoisch ein Frühstück aus Bohnen auf Toast aß.

Der Fehlstart

Unser erstes Transferfenster bei Tottenham war der Sommer 2008. Die Spurs hatten im Frühjahr den League Cup gewonnen, und die Zukunft sah recht rosig aus, aber diese Transferperiode sollte massive Umwälzungen mit sich bringen.

Einer von Damiens erfolgreichen Neuzugängen, der charismatische bulgarische Stürmer Dimitar Berbatov, hatte eine großartige Saison hinter sich, weshalb Manchester United ihn unbedingt verpflichten wollte. Die Spurs pokerten hoch und holten das Maximum an Geld aus United heraus, indem sie bis kurz vor Schließung des Transferfensters warteten, bevor sie dem Wechsel zustimmten. Der Vorteil war, dass tatsächlich die Kasse klingelte – die Ablöse von 30,75 Millionen Pfund war zu diesem Zeitpunkt die zweithöchste Summe, die jemals zwischen Premier-League-Klubs gezahlt wurde.9 Der Nachteil war jedoch, dass kaum Zeit blieb, um Berbatov zu ersetzen, und viele der verfügbaren Spieler, die wir identifiziert hatten, bereits transferiert worden waren. Die Spurs verpflichteten schließlich Roman Pavlyuchenko von Spartak Moskau. Er hatte bei der Euro 2008 gut gespielt, aber wir hatten keine Daten über die russische Liga, sodass wir keine brauchbare Einschätzung seines Werts für Tottenham abgeben konnten.

Um die Angriffsprobleme der Spurs noch zu verschlimmern, gab Liverpool unerwartet ein Angebot für ihren anderen Stürmer ab, Robbie Keane. Damien, der wusste, dass Berbatov gehen würde, veranschlagte eine hohe Ablöse von 19 Millionen Pfund und war überrascht, als Liverpool sich bereit erklärte, diese zu zahlen. Die Spurs hatten also viel Geld verdient, gingen aber ohne einen echten Ersatz für Berbatov und Keane in die Saison. Ihre einzige neue Option im Angriff war Fraizer Campbell, ein junger Leihspieler von Manchester United.

Auch in Bezug auf die Torhüterposition gaben wir Ratschläge. Unsere Torwartbewertungen, die auf „Post-Strike Expected Goals“ (siehe Kasten S. 36) basieren, zeigten, dass Paul Robinson seit 2006/07 zu den schlechtesten Keepern der Premier League gehörte. Der herausragende Kandidat, ihn zu ersetzen, war Hugo Lloris, damals 20 Jahre alt und bei OGC Nizza in Frankreich unter Vertrag. Er hatte laut unserem Modell gerade eine der besten Torwart-Spielzeiten in Europa hinter sich, und Damien hatte mir erzählt, dass Lloris gern zu den Spurs wechseln würde. Ich war sehr gespannt auf die erste Neuverpflichtung, die mithilfe unserer Daten zustande kommen würde, aber meine Träume wurden bald zunichtegemacht: Jemand setzte Lloris den Floh ins Ohr, dass er bei einem Wechsel nach Tottenham nicht mehr für die französische Nationalmannschaft infrage käme. Er unterschrieb stattdessen bei Olympique Lyon, wurde dort auch weiterhin den unglaublich hohen Erwartungen gerecht, die seine erste Saison geweckt hatte, und sollte schließlich 2012 doch noch zu den Spurs kommen.

Post-Strike Expected Goals

Das Modell der Expected Goals (siehe Kasten S. 15) weist einem Schuss eine spezifische Verwertungschance zu, die sich nach der Entfernung zum Tor, dem Schusswinkel, der Spielphase etc. bemisst. Wenn es jedoch um die Bewertung von Torhütern geht, ist Expected Goals nicht das richtige Instrument.

Auf den ersten Blick erscheinen „Schüsse halten“ und „Schüsse verwerten“ wie zwei Seiten der gleichen Medaille, und Expected Goals bemisst dabei die Wahrscheinlichkeit einer Verwertung – ein Torwart, der Schüsse mit hoher Verwertungschance hält, leistet also vermutlich gute Arbeit. Es gibt aber ein Problem: Jeder einzelne Schuss hat gemäß Expected Goals eine positive Verwertungschance, doch Torhüter müssen sich um Schüsse, die am Tor vorbeigehen, gar nicht kümmern. Zudem ist es schwierig, Schüsse zu halten, die oben in den Winkel gehen, und einfach, Schüsse zu halten, die direkt auf den Torwart geschossen werden.