19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

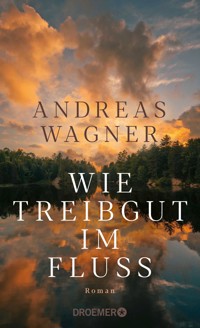

Was bedeutet Heimat? Was darf unsere Sehnsucht? Und was macht uns zu denen, die wir sind? Ein erzählgewaltiger, kluger Generationenroman über 250 Jahre deutsche Geschichte und Identität In Köln steht Niklas am Ufer des Rheins und blickt zugleich auf seine eigene Geschichte und die einer Gruppe von Auswanderern, die die Sehnsucht nach einem besseren Leben vor 250 Jahren zum Aufbruch nach Amerika trieb. Ihr Traum endete bereits am Niederrhein, wo man sie nicht über die Grenze nach Holland ließ. Und Niklas' Traum? Welche Sehnsucht trieb ihn hin zu einer anderen Frau? Und kann er seinem kleinen Sohn Lewin trotzdem ein guter Vater sein? In der Geschichte seiner Großmutter Josephine sucht Niklas nach Antworten: Was bedeutet Heimat? Was darf die Sehnsucht? Und was macht uns zu den Menschen, die wir sind? Mit kraftvoller Sprache, einfühlsam und geradlinig erzählt der Roman von den Zwischenräumen von Freundschaft und Liebe, den eigenen und fremden Wünschen und von der Suche nach Antworten im Leben unserer Vorfahren. Lesen Sie auch Andreas Wagners ersten Roman "Jahresringe", in dem eine große deutsche Nachkriegsgeschichte erzählt wird. »In seinem Roman-Debüt ›Jahresringe‹ erzählt Andreas Wagner mit großem Einfühlungsvermögen von den Menschen und ihrer zu jeder Zeit und allerorten auszumachenden Suche nach Heimat und Identität.« erlesen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andreas Wagner

Wie Treibgut im Fluss

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

In Köln steht Niklas am Ufer des Rheins und blickt zugleich auf seine eigene Geschichte und die einer Gruppe von Auswanderern, die die Sehnsucht nach einem besseren Leben vor 250 Jahren zum Aufbruch nach Amerika trieb. Ihr Traum endete bereits am Niederrhein, wo man sie nicht über die Grenze nach Holland ließ. Und Niklas’ Traum? Welche Sehnsucht trieb ihn fort aus seiner Ehe hin zu einer anderen Frau? Und kann er seinem kleinen Sohn Lewin trotzdem ein guter Vater sein? In der Geschichte seiner Großmutter Josephine sucht Niklas nach Antworten: Was bedeutet Heimat? Was darf die Sehnsucht? Und was macht uns zu den Menschen, die wir sind?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Erster Teil

Wirbel

Treibgut

Zugvögel

Zu den Tieren

Die Hitze klebt am Berg

Sorgt euch nicht

Schieflage

Brasilien gibt es nicht

Randnotiz

Zweiter Teil

Der Reifen rollte so schön

Was auch immer es war

Ein Reh war das nicht

Mit so einer

Sütterlin

Brennnesseln

Karate, Karate

Welchen Wert hat schon die Wahrheit?

Wie eine Schlingpflanze

Mit Konrad stimmte etwas nicht

Am Grabe meiner Mutter

Es war ein Reflex

Vertrauen

Eine Lücke

Jetzt war eine gute Zeit

Eine unverputzte Backsteinwand in einem Solinger Hinterhof

Auf einer norwegischen Mülldeponie

Dritter Teil

Nur eine Erinnerung

Ich habe dichheute verloren

Überleben

Lebenszeichen

Gott lügt

Achtecke und Quadrate

Akihitos Lächeln

Stell dir vor, es hätte nicht geklingelt

Womelsdorf, Pennsylvania

Deine Liebe konnte nie ohne mich sein, meine nie mit dir

Ich weiß, wer du bist

Die Scherben aufsammeln, das Wasser wegwischen

Danksagung

Für meine Oma.

Erster Teil

Bedrängnis und Sehnsucht

Wirbel

Aus der Tiefe tauchen Wirbel an die Oberfläche. Sie erscheinen aus dem Nichts, sind nichts als Wasser in Bewegung. So unergründbar wie unvorhersehbar winden sie sich ineinander, umeinander. Und miteinander reiten sie über die seichten Wellen, tanzen den Fluss hinab, bis sie aus meinem Blickfeld verschwinden, um immer neuen Strömungen Platz zu machen, die aus der gleichen Tiefe emporsteigen und sich immer gleich und doch immer verschieden auf ihren flussabwärts gerichteten Weg machen. Ich hebe meinen Blick und sehe ihnen nach, bis sie in der Entfernung unsichtbar werden.

Damals gab es noch keine Frachter, Tanker oder Flusskreuzfahrtschiffe. Keine Müllverbrennungsanlage auf der anderen Uferseite, kein Chemiewerk stromabwärts, nicht die Hochhäuser der Millionenstadt stromaufwärts.

Der Fluss floss, wie er fließen wollte. Der Rhein war ein freier Strom, heute ist er fast überall begradigt und in Form gebracht. So auch hier. Damals gab es keine Mauer, keine Promenade, nur Kieselstrand. Das Ufer war dort, wo der Fluss es angelegt hatte, nicht die Menschen. Es gab auch noch keine Brücke, die existiert erst seit hundert Jahren. Eine Fähre querte den Fluss. Wenn es einmal einen Anlass gab, auf die andere Rheinseite zu gelangen, war man dem Fährmann ein paar Münzen schuldig. Da brauchte es schon einen sehr guten Grund. Man fuhr nicht einfach so zum Vergnügen hinüber. Wenn es so etwas überhaupt gab: Vergnügen.

Lewin ruft.

Ich wende dem Fluss meinen Rücken zu und sehe in Richtung Spielplatz, der hier, ganz idyllisch, direkt am Rhein unter alten Linden liegt. Lewin hat zum fünfundzwanzigsten Mal nach mir gerufen. Er steht zum fünfundzwanzigsten Mal oben auf dem Klettergerüst und winkt. Und gleich wird er wieder hinunterrutschen – zum fünfundzwanzigsten Mal. Und dann wird sich sein Spiel wiederholen. Zum sechsundzwanzigsten Mal, zum siebenundzwanzigsten Mal. Ich zähle mit. Was soll ich sonst machen? Anders als die meisten anderen Väter und Mütter habe ich mir vorgenommen, nicht die ganze Zeit auf mein Telefon zu glotzen. Außerdem bleibt es eh stumm. Keine Nachricht, kein Anruf. Es ist ernüchternd, das mit jedem Blick auf den Bildschirm immer wieder feststellen zu müssen.

Ich bin auch keiner dieser Wochenendväter, die in übertriebener Lautstärke mit ihren kleinen Prinzen oder Prinzessinnen toben und spielen. Eine Lautstärke, die jedem klarmacht, dass hier pädagogisch und familiär vermeintlich alles bestens läuft. Bei mir läuft nicht alles bestens. Bei mir läuft nicht einmal alles normal. Dabei wäre ich so gerne ein ganz normaler Vater.

Ich drehe mich wieder zum Fluss, schon allein, damit Lewin nicht sieht, dass mir schon wieder die Tränen kommen. Und auch, weil es so schön einfach ist, in eine Geschichte zu fliehen, die nicht die eigene ist.

Vor zweihundertachtzig Jahren, genauer gesagt an einem Tag Ende Juni 1741, müssen sie hier vorbeigesegelt sein: die Auswanderer, die Flüchtlinge, die Glücksritter. Sie kamen aus dem Hunsrück, von irgendwo südlich der Mosel. Aus drei oder vier Dörfern hatten windige Anwerber sie zusammengesammelt. Wohlstand hatte man ihnen versprochen, Land im Überfluss, vor allem aber religiösen Frieden. Sie waren allesamt evangelisch: lutherisch, calvinistisch. Erst einmal egal, jedenfalls nicht katholisch, wie alle anderen in ihrer Heimat. Sie waren ausgegrenzt und unterdrückt worden. Die Reformation hatte im Hunsrück keine tiefen Wurzeln geschlagen. Ein paar zarte Pflänzchen waren sie. Eine Handvoll in jedem Ort. Sie hatten keine Kirchen bauen dürfen, keine eigenen Schulen. Selbst zu einem harmlosen Gebet, zu einer Bibelstunde hatten sie sich heimlich treffen müssen. Und niemand wollte mit den ketzerischen Familien etwas zu tun haben. Diskriminierung würde man das heute nennen. Heute könnten sie vor ein Gericht ziehen und auf Gleichbehandlung klagen. Aber damals gab es kein Recht, so zu sein, wie man sein wollte. Wenn man nicht so war, wie es verlangt wurde, blieben einem nur zwei Möglichkeiten: Entweder man passte sich zähneknirschend an, oder man packte seinen spärlichen Besitz und verschwand.

Wir wissen kaum noch etwas von diesen Menschen. Aber eines wissen wir sicher: Sie waren Menschen wie wir. Alte, Kinder, junge Mütter und Väter. Und wie wir wollten sie leben und glücklich sein dürfen. Sie alle hatten eine Mutter und einen Vater, einen Anfang und ein Ende. Sie alle hatten ein Gesicht, und sie alle hatten einen Namen. Und wie es im Dialekt ihrer Heimat üblich war, stellten sie den Familiennamen vor den Rufnamen.

Der Martini Peter war niemand, den man verbiegen konnte. Selbst wenn er es gewollt hätte, selbst wenn er dem Wohle seiner jungen Familie zuliebe seine Überzeugungen hätte aufgeben und sich wieder dem Papsttum unterwerfen wollen, er hätte es nicht gekonnt. Er war zu stur und vielleicht auch einfach zu naiv.

Peters Familie stammte aus dem Hunsrück, sie war seit Generationen dort sesshaft. Seit Adam und Eva, wie man zu sagen pflegte, und manche glaubten wohl, dass es wirklich so war. Zumindest aber seit einer Ewigkeit. Eine Ewigkeit war die Zeitspanne, die die älteste noch lebende Generation aufgrund von Erzählungen der Vorfahren geradeso überblicken konnte. Sie ging vielleicht zurück bis zu den Großeltern der Großeltern, auf keinen Fall weiter. Und nach diesen Maßstäben war Peters Familie seit einer Ewigkeit eine Hunsrücker Bauernfamilie.

Evangelisch waren sie noch keine Ewigkeit. Peter wusste, dass sein Großvater damals der Erste im Dorf gewesen war, der sich von einem der durchreisenden Wanderprediger hatte überzeugen lassen und den neuen Glauben angenommen hatte. Peters Mutter und ihre Geschwister waren dann die Ersten in der Familie gewesen, die evangelisch getauft worden waren. Darauf waren sie stolz gewesen, auch wenn es nicht ihre Leistung war, und auch wenn Stolz eigentlich eine Sünde darstellte. Und ein Sünder wollte man auf keinen Fall sein, jetzt, da man begriffen hatte, dass man von der Gnade des Herrn abhing und von seiner Güte. Jetzt, da man verstanden hatte, dass sich die Güte Gottes im Fleiß seiner Kinder zeigte, wollte man sich ja nicht mehr auf die faule Haut legen und den Eindruck erwecken, vom Herrn mit weniger Arbeit beschenkt worden zu sein.

Von klein auf bestand Peters Leben aus Arbeit. Arbeit als Zeichen der Gnade, Arbeit als Mittel gegen Müßiggang, und sowieso: Arbeit als Notwendigkeit im Überlebenskampf.

In einem heißen Sommer in seiner Kindheit – eine der beiden Kühe, die die Familie noch ernährte, hatte man im Frühjahr schlachten müssen, weil der Winter ungewöhnlich lang, das Heu des Vorjahres knapp wie immer, die Schneedecke besonders wehrhaft und das frische Gras unerreichbar gewesen waren – wurde Peter mit seinem jüngeren Bruder zur Arbeit auf die Wiese oberhalb des Dorfes geschickt. Der Vater hatte Heu gemacht, und ihre Aufgabe lautete nun, das frisch gemähte Gras zu wenden, damit es in der Sonne trocknen und später auf dem Heuboden nicht verfaulen konnte. Die Jungen waren ganz allein am Hang, ohne die gestrengen Blicke der Eltern. Sie wussten um ihre Aufgabe, um die überlebenswichtige Bedeutung der Ernte, aber sie waren schließlich noch Kinder. So ließen sie einen Moment lang den anstrengenden Gedanken an die bevorstehende Beschwerlichkeit dahinziehen. Einen kurzen Augenblick nur. Ein kleines bisschen Kind sein. Der Bruder rief irgendetwas. Peter lachte und schubste ihn zum Spaß. Und dann sprangen sie, gestützt auf ihre Heugabeln, über das aufgereihte, frisch geschnittene Gras. Und dann stürzten sie sich in das weiche, warme Heu. Und dann bewarfen sie einander damit, wälzten sich darin und umeinander, bis ihre Haare und ihre Kleidung voller Halme und Dreck waren und ihre kleinen Herzen vor Vergnügen rasten. Schließlich lagen sie glückselig auf dem Boden, und wenn einer der beiden wieder zu Atem gekommen war, packte er den anderen, und sie rannten erneut einander nach, sprangen über die Heureihen, bergauf und bergab. Es war genauso anstrengend wie die Arbeit, die sie hätten tun sollen, aber die Arbeit war eintönig gewesen und fad. Und vor allem mussten sie sie erledigen, von Wollen konnte keine Rede sein.

Die dunklen Wolken sahen sie nicht. Und auch den heraufziehenden Donner nahmen sie nicht wahr. Erst als die ersten, dicken Tropfen ihnen auf die Köpfe prasselten, bemerkten sie, dass ein heftiges Gewitter auf das Dorf zuzog. Von Westen her verdunkelte sich der Himmel. Es begann zu stürmen, und von jetzt auf gleich peitschte den beiden Jungen der Regen beinahe waagerecht ins Gesicht. Plötzlich schoss ihnen durch den Kopf, was ihre Aufgabe gewesen war. Wie dumm waren sie gewesen, einfach zu spielen? Aber jetzt war an Arbeit nicht mehr zu denken. Peter nahm seinen Bruder bei der Hand und rannte mit ihm zur Eiche auf der Nachbarwiese. Regen und Sturm rangen miteinander um das Heu. Entweder es würde in Form matschiger Klumpen auf den Boden gepresst, oder die federleichten Halme wehten davon. Wie auch immer: Die komplette Heuernte würde vernichtet werden. Es war eine Katastrophe, und Peter und sein Bruder befanden sich plötzlich mittendrin.

Zu der Eiche durften sie eigentlich nicht, stand sie doch auf der Wiese vom katholischen Färber Hans. Und die hatten sie, die Evangelischen, nicht zu betreten. Aber was machte das jetzt? Sie brauchten doch Schutz. Und die Eiche versprach wenigstens etwas von dem peitschenden Regen abzufangen. Der Donner wurde ohrenbetäubend, der Regen so dicht, dass die Dächer des Dorfes unterhalb der Wiesen schon nicht mehr zu sehen waren. Alles verschwand im nassen Dunkelgrau. Und dann verschwand sogar die Dunkelheit. In immer kürzeren Abständen erhellten Blitze die Szenerie. Peter sah plötzlich den Schatten der Kirchturmspitze vor dem weißen Nichts.

Er zitterte. Sein Bruder schrie bei jedem Blitz. Bei jedem erneuten Donnerschlag blieb ihr Herz beinahe stehen.

»Mein Gott«, schrie der Bruder. Es war kein Schrei des Entsetzens, sondern ein Gebet. Und auch Peter suchte Zuflucht beim Herrn. Am Vorabend hatte die Mutter den beiden Jungen doch erst die Geschichte vorgelesen, wie Jesus den Sturm stillt. Da erhob sich ein groß Ungestüm im Meer. Peter hatte die Worte der Mutter noch im Ohr. Was hatten die Jünger gerufen?

»Herr, hilf uns! Wir verderben«, schrie Peter in den dröhnenden Regen.

»Hilf uns«, rief jetzt auch sein Bruder noch schriller als der Ältere. »Wir verderben.«

Die beiden Jungen waren beide von oben bis unten durchnässt. Sie sahen einander an. Blasse Todesangst stand ihnen im Gesicht.

»Was hat er gesagt?«, fragte der Bruder.

»Was?«, schrie Peter.

»Was der Herr gesagt hat«, schrie der Bruder jetzt. Seine Stimme wurde vom Donnergrollen beinahe gänzlich übertönt.

Peter schüttelte ratlos den Kopf. Was sollte der Herr gesagt haben? Er hat den Sturm und das Meer bedroht, und da wurde es ganz still.

»Hat er nicht gesagt«, schrie ihm der Bruder ins Ohr, »gehe hin und sündige fort nicht mehr?«

»Was?«

»Ja, das hat er doch gesagt.« Sein Bruder war überzeugt, So wie ein Ertrinkender überzeugt ist, dass ihn der Strohhalm, nach dem er greift, trägt. »Gehe hin und sündige fort nicht mehr!«

Wie konnte der Bruder so dumm sein, fragte sich Peter. Er warf alles durcheinander. Das waren die Worte, die Jesus zur Ehebrecherin gesagt hatte, die die Leute hatten steinigen wollen.

»Nein«, brüllte Peter.

»Doch! Gehe hin!« Der Bruder rannte los, quer über die vom Gewitter verwüstete Wiese hinab ins Dorf.

Peter sah ihm einen Moment lang nach, dann stürzte er hinterher. Beinahe war der Bruder schon in der Regenwand verschwunden, da fiel Peter ein, dass sie die Heugabeln hatten liegen lassen. Er stoppte, rutschte aus, berappelte sich und rannte erneut den Berg hinauf, dorthin, wo sie ihre Gerätschaften hatten fallen lassen, als sie sich unter die Eiche geflüchtet hatten.

In dem Moment, als er jetzt in Richtung des Baumes sah, ging ein gewaltiger Blitz nieder, begleitet von einem Donner wie ein Kanonenschlag. Alles um ihn herum verschwamm in gleißendem Licht. Peter presste die Augenlider zusammen. Es warf ihn auf den matschigen Boden. Als er wieder aufblickte, war die Eiche, unter der die beiden Jungen noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatten, nicht mehr wiederzuerkennen, sondern in der Mitte gespalten. Die eine Hälfte stand noch aufrecht da. Die andere hing seitlich abgespreizt. Rauch stieg aus dem geborstenen Stamm empor. Der Baum qualmte aus jedem Blatt.

Zu Hause nahm die Mutter sie in den Arm. Ihre Sorge war unermesslich gewesen. Und als die Jungen nun erzählten, was passiert war, dass sie den Herrn angefleht hatten, und dass der Herr ihnen geantwortet hatte, sie sollten gehen, und dass sie deshalb vom Blitz verschont worden waren, der die katholische Eiche getroffen hatte, da wussten sie, dass sie einem Wunder beigewohnt hatten. Der Herr selbst hatte sie errettet. Dazu brauchte es keine Heiligen, keine Nothelfer, keinen Priester und schon gar keinen Papst. Sie konnten selbst zu ihrem Herrn beten. Das bedeutete es, evangelisch zu sein.

Am Abend bekamen sie dennoch Schläge vom Vater. Denn sie hatten sich seiner Anweisung widersetzt und waren ungehorsam gewesen. Sie hatten sich dem Spiel, dem Müßiggang hingegeben, anstatt ihre Arbeit zu tun. Gehorsam und Arbeit. Das durfte nicht infrage gestellt werden. Auch das bedeutete es, evangelisch zu sein.

Man kann sich kaum vorstellen, dass diese Menschen derselben Spezies angehört haben wie wir. Ihre Leben waren so anders als unsere. Sie waren in ihrem Leben höchstens mit dem Ochsenkarren gefahren, Elektrizität kannten sie nur in Form von wundersamen Blitzeinschlägen. Die meisten von ihnen konnten nicht einmal richtig lesen und schreiben. Sie sprachen eine Sprache, die mit unserem heutigen Hochdeutsch nicht viel gemein hat. Wenn sie, was den allerwenigsten je passierte, einmal auf jemanden trafen, der aus einem anderen Teil dessen stammt, was wir heute Deutschland nennen, waren sie kaum in der Lage, sich miteinander zu verständigen.

Sie waren unfassbar anders als wir. Und dennoch waren sie alle einzigartige Individuen der Gattung Mensch. Menschen wie du und ich.

Genau wie ich hatte auch der Martini Peter seine Träume. Genau wie ich sehnte er sich danach, sein Glück zu finden. Genau wie ich mich um Lewin sorge, wuchs auch er zu einem Menschen heran, der sich um das Wohl seiner Familie sorgte.

Wenn ich Peter und all die anderen Hunsrücker nun vor meinem inneren Auge hier auf dem Rhein an mir vorbeiziehen sehe, dann sind sie nicht einfach nur Teil einer anonymen Masse, nicht einfach nur eine Zahl: drei Dutzend Familien. Ein Mensch ist nie einfach nur eine arme Seele, ein Mensch ist nie einfach nur ein Flüchtling.

Ein Mensch hat immer auch einen Namen: Martini Peter, geboren 1714 in einem kleinen Dorf in einem engen Tal mit von Dürren geplagtem Boden irgendwo zwischen Mosel, Nahe und Rhein. Er war noch nicht einmal fünfundzwanzig Jahre alt, als der Anwerber zum ersten Mal an seine Haustür geklopft hatte. Fünfzehn harte und entbehrungsreiche Jahre waren vergangen seit dem Wunder, seitdem der Blitz in die Eiche eingeschlagen hatte. Fromm war er geworden, überall sah er jetzt die Zeichen Gottes. Seine Frau Catharina hatte er vor vier Jahren geheiratet. Ihr Vater war aus dem Nachbardorf gekommen, um beim Schreiber Hans die Sau decken zu lassen. Aus einer Laune heraus, wie er später stets beteuert hatte, hatte er seine Tochter mitgenommen. Aber Peter wusste, dass es keine Laune, kein Zufall gewesen war. Denn in der Nacht zuvor hatte er – ohne sie zu kennen – von Catharina geträumt. Catharina war lutherisch. Das war kein großes Problem. Immerhin war sie nicht katholisch. Jetzt war sie schwanger mit dem dritten Kind. Keines hatte bislang überlebt.

Man sagt das so einfach daher: Keines hatte bislang überlebt. So als wäre es normal, dass ein Kind stirbt und dann noch eines. Nur weil es damals so häufig war, muss es dennoch ein grausamer Schmerz gewesen sein. Ich sehe Lewin an, mein Kind, und will mir nicht einmal vorstellen, wie es sich anfühlen würde, wenn ihm etwas zustieße. Warum sollte es für die Menschen damals anders gewesen sein, nur weil es kaum eine Familie gab, die alle Kinder durchbrachte? Was für eine erbarmungslose Welt.

Treibgut

Die Anwerber waren geschickte Leute. Sie durchkämmten die ärmsten Dörfer der ärmsten Landstriche und fragten auf den Dorfplätzen, vor den Kirchen, auf den Friedhöfen – überall dort, wo sich viele Menschen aufhielten – nach den angesehensten Familien, nach den ehrbarsten Männern im Ort. Und dann klopften sie an die Türen all der Häuser, die ihnen niemand genannt hatte. Denn dort fanden sie mit großer Regelmäßigkeit diejenigen vor, die außer den Dächern über ihren Köpfen und ihren erbärmlichen Habseligkeiten nichts zu verlieren hatten, noch nicht einmal so etwas wie Ehre oder den Ruf.

Peter hatte misstrauisch in die Sonne geblinzelt, als eines Mittags der Anwerber vor der Tür stand. Es klopfte selten an seiner Tür, und noch seltener bedeutete es etwas Gutes. Der Fremde, der ihm jetzt gegenüberstand, versuchte sich in einem freundlichen Lächeln. Peter wusste, wann jemand es gut mit ihm meinte und wann nicht. Hier hatte er so seine Zweifel. Aber der Mann war beeindruckend gut gekleidet, wie ein Städter, vermutete Peter. Dabei hatte er noch nie jemanden zu Gesicht bekommen, der aus der Stadt kam. Peter war in seinem Leben noch nicht über das übernächste Dorf hinausgekommen, und für Stadtbewohner gab es ebenso wenig Anlass, eines der Bauerndörfer im Hunsrück zu besuchen.

»Guten Tag«, sagte der Fremde, und es klang, als müsste er sich um jede Silbe bemühen. »Mein Name ist Franklin Rutherford.«

Noch nie hatte Peter jemanden mit einem englischen Akzent reden hören.

Rutherford blickte an Peter vorbei in den dunklen Flur. Der Eindringling machte ihm Angst. Wie um sein spärliches Hab und Gut zu beschützen, richtete Peter sich ein Stück weit auf und versuchte den Blick auf seine Armut zu verstellen.

»Was wollen Sie?«, fragte Peter.

»Ich komme aus Pennsylvanien«, sagte Rutherford.

Peter sah ihn fragend an.

»Amerika.«

Peter hob eine Augenbraue.

»Aus der Neuen Welt.«

»Aus der Neuen Welt?« Peter musterte Rutherford von oben bis unten. Sein Hut hatte einen Schnitt, wie er ihn noch nie gesehen hatte. Sein Mantel war aus schwerem Stoff, die Weste rot und glänzend, und die Knöpfe blitzten golden. Alles an diesem seltsamen Mann wirkte edel und sauber. Nur seine Lederstiefel waren vom rotbraunen Staub der unbefestigten Dorfstraße verdreckt.

Peter saß bereits in der Falle. Rutherford wusste zu beeindrucken. Und er wusste, dass es für einen ersten Schritt nicht viel mehr brauchte. Er drückte Peter ein kleines, dünnes Blatt Papier in die Hand. PENNSYLVANIEN stand dort in fetten Großbuchstaben. Rutherford deutete darauf und las es Peter vor. Dann tippte er auf das Bild darunter. Eine Lithografie, ein Kupferstich, was auch immer. Jedenfalls: weites Land. Weites, grenzenloses Land. Auf der Rückseite eine Landkarte. Berge, Wälder, Flüsse. Grenzen wie mit dem Lineal gezogen. Darunter viel zu viele Worte für Peter, aber das spielte keine Rolle, die erste Saat war gesät. Viel mehr musste nicht gesagt werden. Rutherford erwähnte noch die anderen Männer, die er hier im Dorf besucht und mit einer dieser Broschüren bedacht hatte: den Windisch Karl, den Schankweiler Jacob, den Hans Adam und den Grewer Hermann. Die evangelischen Familien. Das begriff Peter sofort.

In den nächsten Wochen und Monaten tauchte Rutherford immer wieder auf. Catharina war skeptisch gewesen, als Peter ihr das Bild von der Neuen Welt gezeigt hatte, das er von dem Anwerber bekommen hatte. Aber Peters Sehnsucht war geweckt worden, und die Meinung einer Frau galt da wenig. Rotefutt nannte sie den Fremden. Sie gab sich wenig Mühe, seinen Namen korrekt auszusprechen. Am liebsten hätte sie ihn ganz vergessen. Mehr als einmal bat sie Peter, dem Anwerber keine Beachtung mehr zu schenken. Peter müsse doch begreifen, dass er hier auf den Hunsrück gehöre, dass er dort seinem Tagwerk nachgehen müsse, wo der Herrgott ihn hingestellt hatte. Aber Peters Sehnsucht in die Ferne wuchs von Tag zu Tag. Und mit ihr wuchs Catharinas Verzweiflung. Noch wollte sie sich nicht in ihr Schicksal fügen. Noch wollte sie nicht akzeptieren, dass sie nicht darüber zu entscheiden hatte, was ihr Mann für sie bestimmte. Sie haderte, flehte Gott im Gebet um Hilfe an, aber nirgends war Hoffnung. Rutherford kam jetzt Woche für Woche, und Woche für Woche ließ Peter ihn herein. Jedes Mal brachte der Anwerber weitere Bilder und gedruckte Broschüren. Es ging alles seinen Gang. Rutherford erzählte in blumigen Worten von den Erleichterungen, die das Leben als Kolonist in Pennsylvanien mit sich bringen würde. Dann las er Briefe vor: Grüße, die andere Auswanderer aus der Neuen Welt in die Alte sandten. Paradiesisch schien es zuzugehen dort drüben auf der anderen Seite des Ozeans. Weite, Wohlstand und Freiheit. Danach verlangte es Peter. Ihn und die anderen: den Windisch Karl, den Schankweiler Jacob, den Hans Adam und den Grewer Hermann. Und noch zwanzig oder dreißig weitere in drei oder vier anderen Dörfern der Gegend.

Im Hunsrück zu bleiben, würde bedeuten, sich weiter dem ewigen Kreislauf aus Missernten, viel zu hohen Steuern, Unterdrückung und Krieg auszusetzen. Pennsylvanien verhieß das Gegenteil. Peters Entscheidung war gefallen. Und Catharina hatte dazu zu schweigen.

Eines Morgens ging sie hinaus in den Stall. Wie jeden Morgen melkte sie die Kuh, stellte der Katze, die schon auf sie wartete, ein Schälchen mit warmer Milch hin und brachte die Kanne ins Haus.

»Die Katze braucht die Milch nicht«, hatte Peter immer geraunt, wenn er sah, dass sie das Tier verwöhnte. »Sorg lieber für uns als für die Katz!«

Immer hatte sie diesen Satz im Ohr, wenn sie dem kleinen Mäusefänger ein paar Schlucke zu trinken abgab. Jetzt holte Catharina eine große Schüssel, so eine, in der sie nur sonntags die Kartoffeln servierte, aus der Anrichte. Die Milchkanne nahm sie wieder mit in den Stall.

»Sorg lieber für uns!«, zischte sie, als sie der verwunderten Katze die große Schüssel vor die Nase setzte und mit warmer Milch bis oben hin befüllte. Sie zischte es zu Peter, obwohl der nicht da war, weil es sich für sie nur gehörte, ihm Widerworte zu geben, wenn er es nicht hören konnte. Die Katze saß eingeschüchtert da und sah Catharina nach, als sie aus dem Stall verschwand. Catharina hätte zerbersten können vor Wut und Ohnmacht. Sie hielt es nicht mehr aus. Sie musste weg von hier. Einfach weg. Aber wohin sollte sie gehen? Und eigentlich wollte sie doch nichts anderes als hierbleiben. Hier in ihrem Haus, mit ihrem Mann, mit ihrem Kind und denen, die noch kommen würden. Sie war zerrissen, wie ein altes Kleid, aus dem man Putzlappen machen wollte.

Während sie noch dachte, wohin sie wollte, rannte sie schon aus dem Dorf hinaus. Ihre Schritte trugen sie die Wiesen hinab zum Bach. Hier hatte sie als Kind schon gespielt, als das Leben noch unbeschwert zu sein schien, als die Sorgen der Eltern noch fern und unerkannt waren. Das war lange her. Jetzt war sie selbst erwachsen. Und das Wesen des Erwachsenseins schien zu sein, dass man sich tagein, tagaus sorgte.

Catharina sah die glatten Felsen an der gegenüberliegenden Seite des Bachs. Die graue Wand leuchtete in der Sonne. Ihr kamen die Schnecken in Erinnerung, die sie als Kinder hier gefunden hatten. Zu Dutzenden saßen die Tiere nach Regentagen hier und wärmten sich am Felsen auf. Die Kinder hatten sie von der Wand gepflückt und mit Wucht auf den Boden geschleudert.

Sie hatten dabei gejubelt und gegrölt und geglaubt, das Richtige zu tun. Denn ihre Eltern hatten es ihnen gesagt. Schon damals hatte Catharina gespürt, dass es falsch war, derart erbarmungslos gegen die wehrlosen Wesen vorzugehen. Jedes Mal, wenn das Haus eines der armen Tiere am Boden zerplatzte, spürte sie einen Stich in ihrem Herzen. Aber mitgemacht hatte sie dennoch. An der Felswand saßen auch jetzt einige Schnecken, die sich in ihren Häusern verkrochen hatten. Catharina watete durch den Bach. Dass ihre Schuhe nass wurden, bemerkte sie gar nicht. Die Böschung auf der anderen Seite schien steiler zu sein als damals. Dafür waren die Schnecken kleiner, als sie sie in Erinnerung hatte. Vorsichtig nahm sie eines der Tiere von der Wand. Als Kind hatte sie sie gepflückt wie reife Äpfel. Jetzt ging sie behutsam vor, fast schon liebevoll. Sie sah der Schnecke in ihrer Hand dabei zu, wie sie sich langsam aus ihrem Haus drückte, sich selbst entfaltete und nach und nach ihren Körper und ihre Fühler ausstreckte. Das kleine Geschöpf betrachtete sie mit seinen winzigen Äuglein auf den Fühlern. Tu mir nichts, schien es zu sagen, wie es dort jetzt so unter seinem Häuschen hing, das Catharina zwischen Daumen und Zeigefinger hielt.

»Es tut mir leid«, sagte Catharina, und sie wusste selbst nicht, was sie damit meinte. War es eine Entschuldigung für das Leid, das sie als Kind den Vorfahren dieses niedlichen Tierchens angetan hatte, oder sagte sie es doch nur, weil sie die Schnecke vor sich aus dem Schlaf riss?

»Hast du Hunger, kleine Schnecke?«, fragte sie jetzt leise. Und dann bildete sie mit ihrer Schürze eine Tasche und legte das Tier hinein. Sie ließ den Blick an der Wand entlangschweifen. Da waren noch viel mehr Schnecken. Sie waren beinahe eins mit dem Felsen, es waren zwei, vielleicht drei Dutzend insgesamt. Sie juchzte, als sie sie mit größter Vorsicht von der Wand nahm und in ihrer Schürze verstaute.

Es war ein großes Gekrieche, als sie mit den Schnecken im Gepäck die Wiesen hinauf ins Dorf durchquerte. Mehr als einmal musste sie anhalten, um die Tiere, die nicht wussten, wie ihnen geschah und unaufhaltsam übereinander und durcheinander glitten, wieder hinunterzuschieben, damit sie nicht aus ihrer Schürze purzelten.

Sie näherte sich dem Haus vom Garten her. Alle zum Tal abgewandten Höfe hatten schmale Gemüsebeete, die zum steilen, schattigen Hang abfielen und wie alles, was die Bauern bestellten, nur kärglichen Ertrag abwarfen. Wie oft hatte Catharina sich auf diesen paar Fußbreit Boden abgemüht, um ein wenig Kohl oder Bohnen ernten zu können? Es war immer ein Kampf gewesen. Ein Kampf mit dem mageren Boden, dem spärlichen Licht und dem gefräßigen Ungeziefer. Jahrelang hatte sie ihr Dasein insgeheim verflucht. Sie hatte mit ihrem Schicksal gehadert und gerungen. Jetzt, wo Peter kurz davorstand, den letzten Rest, der ihr hier noch blieb, zu verschleudern und gegen eine vage Hoffnung auf dieses ferne Pennsylvanien einzutauschen, spürte sie etwas, das sie bislang nicht kannte. Es fühlte sich warm und leicht an. Es war eine kleine Freiheit, die einzige Freiheit, die sie hatte: Sie konnte sich entscheiden loszulassen, was sie nicht behalten konnte, oder sich krampfhaft daran festklammern.

Catharina lächelte das glückliche Lächeln der vorübergehend Gleichgültigen, als sie sich vor die frischen Pflänzlein in das Frühlingsbeet kniete und ihre Schürze öffnete.

»Hier, meine Kleinen«, sagte sie zu den Schnecken. »Fresst euch ruhig satt und kugelrund. Es hat ja doch keinen Wert mehr für mich. Nichts von alledem werde ich noch ernten können, wenn es nach Peter geht. Und es geht ja immer nach ihm.«

Sie setzte ein Tier nach dem anderen in die Reihen zwischen den kleinen Trieben, die sie eigentlich hätte hegen und pflegen und zur Reife bringen sollen und wollen. Und nun, in einem Jahr, das hätte sein können, wie jedes andere, sollte plötzlich alles anders sein, und jeder Setzling sollte vergeblich gesetzt worden sein? Nur weil auf einmal dieser Rotefutt vor der Tür gestanden hatte? Sie konnte es nicht begreifen. Tränen folgten ihrem Lächeln. Es war ein Hin und Her, ein Auf und Ab der Gedanken und Gefühle.

Durch ihre tränenverschwommenen Augen hindurch sah sie den Schnecken dabei zu, wie sie die Stängel und Blätter erklommen und begannen, an ihnen zu nagen. Sie musste lachen und weinen zugleich. Alles war so sinnlos. Es war ein Wahnsinn. Und sie konnte nichts gegen diesen Wahnsinn unternehmen. Peter würde sie und das Kind ihrer Heimat entreißen und an das andere Ende der Welt verpflanzen. Es war unbegreiflich. Wie sollte sie da noch heil im Kopf bleiben? Das Gemüse an die Schnecken zu verfüttern, war noch das Vernünftigste, das sie tun konnte. Sie hätte auch den ganzen Hof niederbrennen können. Dann wäre vielleicht nicht mehr genug Geld da gewesen, um die Überfahrt zu zahlen.

Was wusste sie schon? Alles war aussichtslos und alle Hoffnung dahin. Es dämmerte schon, und die Schnecken – das sah sie erst jetzt – waren längst schon wieder unter den Büschen verschwunden.

Catharina erschrak. Wie lange saß sie jetzt hier? Sie musste zurück. Sie würde der Nachbarin erklären müssen, wo sie den ganzen Tag gewesen war. Sie hatte der alten Frau das Kind gegeben, bevor sie am Morgen in den Kuhstall gegangen war. Nur für eine Stunde oder zwei.

Aber die Nachbarin fragte nichts. Catharina sah in ihrem Blick, dass sie mehr verstand, als sie ihr hätte erklären können – oder dass sie gar nichts mehr verstand. Was machte das schon für einen Unterschied?

Es wurden Tage festgelegt, Verträge geschlossen, Tiere geschlachtet, Notwendiges von Verzichtbarem getrennt, Hausrat verscherbelt, schließlich dann das ganze Haus und der ganze Hof versteigert.

Im Juni 1741 fanden sich drei Dutzend Familien im kleinen Bacharach ein und begaben sich, verteilt auf drei Kähne, auf ihre Reise in die unfassbar weit entfernte Neue Welt. Auf dem Rhein kamen sie an Koblenz und Bonn vorbei. Als sie Köln passierten, sahen sie zum ersten Mal in ihrem Leben den damals noch unfertigen Dom. Schwer zu sagen, ob das Fragment einer Kathedrale auf die Durchreisenden aus dem Hunsrück imposant wirkte oder ob sie, die protestantischen Flüchtlinge, trotz ihres eigenen Elends das auf ewig unvollendete Werk verspotteten, dessen halb fertiger Turm schon seit Jahrhunderten von einem verrottenden Kran anstelle eines Kreuzes gekrönt wurde.

Jetzt stehe ich hier ein paar Rheinkilometer weiter stromabwärts. Der längst und doch niemals fertiggestellte Dom auf der anderen Seite des Flusses lugt unter der Brücke hindurch. Zwischen Lewins achtundzwanzigstem und neunundzwanzigstem Rufen sehe ich hinaus auf die Strömung. Weit draußen, in dessen Mitte, treibt ein großer Ast vorbei. Die gleichen Wellen wie vor zweihundertachtzig Jahren, die gleichen Wirbel, das gleiche Wasser. Dieselbe Sehnsucht. Hier sind sie entlanggefahren: die schwer beladenen Kähne der Glückssucher aus dem Hunsrück. Wie Treibgut im Fluss.

Wenn ich jetzt die Augen schließe und sie hier vorbeiziehen sehe, ahne ich die Zuversicht, die Hoffnung, die Vorfreude, die sie damals gespürt haben müssen. Und ihre Ängste und Sorgen. Ihre Verzweiflung.

»Komm, wir gehen nach Hause«, antworte ich Lewin, als er zum vierunddreißigsten Mal nach mir ruft.

Zugvögel

Ein warmer Frühsommertag. Die meiste Zeit verbrachte Peter damit, an Deck zu stehen, sich die Sonne auf den Nacken scheinen zu lassen und in die Weite zu starren. Zwei Dinge waren ihm in seinem Leben bislang völlig fremd gewesen: nichts zu tun zu haben und kilometerweite Horizonte. Nun bot sich ihm beides, und er genoss es. In seiner Heimat reichte der Blick immer nur bis zum gegenüberliegenden Hang. Und stand man einmal oben auf einem der Berge des Hunsrücks, erschwerte der dichte Wald eine weite Aussicht. Zeit, den Blick schweifen zu lassen, gab es ohnehin kaum. Es war immer etwas zu tun.

Berge hatte Peter nicht mehr gesehen, seit sie bei Königswinter das Siebengebirge hinter sich gelassen hatten. Seitdem hatte sich der breite Strom nur noch durch Flachland geschlängelt. Fast wie in Pennsylvanien, hatte Peter gedacht. Fast wie auf dem Bild von Rutherford. Es kribbelte in seinem Bauch. Noch konnte er nicht ahnen, dass er in seinem Leben nie wieder einen Berg sehen würde.

Seit zwei Tagen waren sie jetzt auf dem Rhein unterwegs. Die Hälfte sei geschafft, hatte der Kapitän ihm gestern Abend nach dem Anlegen zugeraunt, dann liefen sie in Rotterdam ein. Dann würden ihre Wege sich trennen, und er würde wieder stromaufwärts fahren, mit frischen Waren beladen, hoffentlich.

Mit welchem Schiff die Gruppe dann weiterfahren wollte, hatte der Kapitän wissen wollen.

Peter zuckte mit den Schultern.

»Habt ihr etwa noch keine Überfahrt gekauft?«, fragte der Kapitän.

»Mister Franklin Rutherford aus Pennsylvanien kümmert sich um alles.«

»So, so.«

»Wir werden jedenfalls mit einem sehr schönen, großen Passagierschiff fahren«, sagte Peter. Das war es schließlich gewesen, was der Anwerber Franklin Rutherford ihm und den anderen versprochen hatte.

Der Kapitän schmunzelte und wandte sich kopfschüttelnd ab. Es blieb Peter verborgen, ob er sich mit ihm freute oder ob er ihn, den armen Bauern, innerlich verhöhnte.

Bei Hochwasser ist Schenkenschanz eine Insel. Jetzt ist kein Hochwasser. Ich bin heute Morgen mit Lewin in das kleine Örtchen kurz hinter Kleve gefahren. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wo die Flüchtlinge aus dem Hunsrück damals gestrandet sind. Aber zum einen hat der Rhein seinen Verlauf in den letzten Jahrhunderten entscheidend verändert, und zum anderen bin ich jetzt damit beschäftigt, auf den Wiesen außerhalb des Ortes Lewin hinterherzulaufen, der sein Interesse an Gänsen entdeckt hat und ihnen unablässig nachjagen will. Die Tiere sind scheu und schreckhaft. Jedes Mal, wenn wir uns auf dem Wirtschaftsweg zwischen den umzäunten Wiesen einer Schar auf weniger als vielleicht vierzig oder fünfzig Meter nähern, werden die ersten Exemplare nervös, flattern schnatternd auf und reißen schließlich alle anderen mit sich. Und dann geschieht das Schauspiel, das Lewin begeistert glucksen lässt: Zweihundert, dreihundert, fünfhundert Vögel – was weiß ich, wie viele – stemmen ihre von den saftigen Wiesen der Rheinauen wohlgenährten Körper in die Luft. Welche Masse mag das sein, die hier vor uns staunenden Menschlein in die Höhe steigt? Eine Tonne? Schwer wie ein Hubschrauber, denke ich, und von ähnlicher Lautstärke. Es klingt wie in Hitchcocks berühmtem Film. Aber die Vögel haben zum Glück Angst vor uns, nicht andersherum.

Lewin will immer weiter den Weg entlanglaufen, immer weitere Gänse aufscheuchen. Aber ich möchte in die entgegengesetzte Richtung, zurück zum Parkplatz und hinein in den kleinen Ort. Ich fürchte, der Junge wird seine komplette Energie verbraucht haben, bevor wir durch das Hochwasserschutztor treten und durch die Gassen der alten Grenzanlage laufen können. Und dann wird er quengeln und nach Hause wollen.

Schließlich gehe ich vor. Und er folgt mir. Manchmal macht mir das Angst. Er wird mir immer folgen, denke ich. Dabei will ich doch gar nicht, dass er wird wie ich.

Am Ortseingang studiere ich die Infotafeln, die für interessierte Radwanderer, die im Sommer wohl in Scharen über Schenkenschanz herfallen, aufgestellt wurden. Früher, als der Rhein hier noch in seinem alten Bett floss, lag Schenkenschanz als befestigter Grenzort zwischen Preußen und Holland genau an der Stelle, an der sich der Rhein von seinem Namen verabschiedet und sich in die breite Waal und den schmalen Nederrijn teilt. Der Nebenstrom zog nördlich am Dorf vorbei, der Hauptstrom nahm südlich seinen Weg in Richtung Nordsee. Durch Versandung, Deichbau und das Anlegen von Kanälen ragt die überschaubare Ansammlung von Häusern bei normalem Pegelstand mittlerweile wie eine einsame Insel zwischen grünen Wiesen empor. Die Änderung des Strömungsverlaufes hat die ehemalige, strategisch wichtige Festung, die einst mit Belagerung und Kanonenbeschuss zu kämpfen hatte, in einen Zustand friedlicher Bedeutungslosigkeit versetzt. Wie schön.

Gegen Nachmittag des vierten Tages ihrer Reise erreichten die Schiffe Schenkenschanz. Die Grenzsoldaten bedeuteten den Kapitänen anzulegen. Peter besah sich das Schauspiel aus sicherer Entfernung vom Heck des Schiffes. Er verstand kein Wort, das die Grenzer und Kapitäne miteinander wechselten. Weder Niederländisch noch die Dialekte dieser Gegend ergaben für ihn einen Sinn. Und in der aufgeregten Geschwindigkeit, in der die Worte nun gewechselt wurden, hatte Peter sowieso keine Chance, ihren Inhalt zu begreifen. Aber er spürte, dass es Probleme gab. Der Grossart Michael und der Conrad Friedrich wurden hinzugerufen. Schon vor der Abfahrt in Bacharach hatten sie sich als die heimlichen Anführer der Auswanderer herausgestellt. Sie hatten in gewitztem Tonfall mit den Schiffern gesprochen, ihr Blick war wach, und Peter hatte begriffen, dass sie gescheit waren, gescheiter als er selbst. Aber was er jetzt in ihren Augen sah, was er an Wortfetzen aufschnappte, die sie den anderen Männern auf den Schiffen zuriefen, beunruhigte ihn. Fehlende Papiere. Keine Passage. Umkehr.

Es dauerte, die Stunden rannen zäh dahin. Als die Sonne sich im Westen schon dem Horizont näherte, war die Unruhe auf die ganze Gruppe übergesprungen. Von einem Schiff zum anderen wurden Gerüchte und vermeintliche Gewissheiten herübergerufen. Kinder weinten in den Armen ihrer verzweifelten Mütter. Schließlich wurde es den Grenzern zu bunt, und sie beorderten den Grossart Michael und den Conrad Friedrich zusammen mit den drei Kapitänen an Land.

Erst in der Nacht, in deren Verlauf niemand mehr ein Auge zumachte, kamen sie zurück an Bord der Schiffe und verkündeten den Familien, in welcher Situation sie sich befanden: Aufgrund der verheerenden Lage in Rotterdam und Amsterdam hatte die holländische Regierung die Einreise nur noch denjenigen erlaubt, die Dokumente über ihre sofortige Weiterreise über den Atlantik vorweisen konnten. Die Hafenstädte waren bereits überfüllt von Ausreisewilligen, die aus sämtlichen verarmten Fürstentümern des Kontinents herbeigeströmt waren. Der Krieg zwischen Spanien und England hatte den Schiffsverkehr über den Ozean beinahe zum Erliegen gebracht, und Tausenden von Flüchtlingen waren beim monatelangen Warten auf eines der wenigen Schiffe bereits sämtliche Ersparnisse ausgegangen. Sie drohten jetzt auf den Straßen der wohlhabenden Städte zu verelenden. Die vermögenden und einflussreichen Kaufleute sahen ihren Wohlstand in Gefahr, wenn noch mehr von diesen armen Seelen ihre Städte überschwemmen sollten. Deshalb hatte man erwirkt, dass das Problem an die Außengrenzen des Königreiches zu verlagern sei und niemand mehr ohne Papiere einreisen durfte.

»Aber Rutherford?«, fragte einer der Auswanderer in die aufsteigende Nacht hinein. Seine Frage blieb so unbeantwortet wie unvollendet.

»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Catharina ihren Peter.

»Ich weiß es nicht«, sagte Peter. Dabei hatten sie beide begriffen, was das bedeutete. Die Weiterreise war unmöglich. Sie waren gescheitert. Peters Traum drohte zu platzen, bevor er und seine Familie einen Fuß auf fremden Boden gesetzt hatten. Der Traum, in den er alle Hoffnung und auch sein ganzes Vermögen gesetzt hatte, schien kein gutes Ende zu nehmen.

»Peter«, sagte Catharina nur und schüttelte kaum merklich den Kopf. Und Peter verstand alles, was in diesem Wort lag: die ganze Enttäuschung, die ganze Wut, das ganze Ausgeliefertsein. Er verstand es. Und er konnte dagegen nichts tun. Er hatte diesen Weg gehen müssen. Warum sah sie ihn jetzt so an, als sei das alles seine Schuld? Er konnte doch nichts dafür. Er war doch seiner Sehnsucht genauso ausgeliefert.

»Sei still!«, blaffte er zurück.

Catharina senkte den Blick und sprach kein Wort mehr mit ihm.

Sie sprach kein Wort mit ihm am nächsten Tag, als die Männer sich versammelten und beratschlagten, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, was zu tun sei.

Sie sprach kein Wort mit ihm am übernächsten Tag, als die Kapitäne ihrer Unruhe Ausdruck verliehen und ankündigten, die Passagiere müssten dann eben hier von Bord gehen und den vollen Fahrtpreis entrichten.

Sie sprach für lange Zeit kein Wort mit ihm. Warum auch? Es änderte ja nichts. Ihre Stimme galt nichts. Da konnte sie genauso gut schweigen. Sie saß nur da mit ihrem Kind und ihrer Verzweiflung. Und sie beobachtete alles. Sie verstand, dass ihre Chancen auf ein glückliches Leben in der Neuen Welt von Tag zu Tag schwanden. Sie hatte es sich zwar nie gewünscht, aber im Hunsrück alles hinter sich lassen müssen. Es konnte kein Zurück mehr geben. Wohin hätten sie sollen? Es musste irgendwie weitergehen. Ob sie das wollte oder nicht. Nach Amerika auszuwandern, war ihre einzige Chance.

Abends, wenn die Tage und damit das Ausgeliefertsein auf dem Schiff, das nicht mehr weiterfuhr, kein Ende nahmen, saß sie da mit dem hungrigen Kind auf dem Arm und starrte in die Strömung des Flusses auf der anderen Seite der Reling.

Die Männer hatten entschieden, nicht von Bord zu gehen. Sie wollten sich nicht irgendwo an der Grenze aussetzen lassen. Ohne Land. Ohne Besitz. Ohne die Hoffnung, die Träume noch zu erfüllen. Jetzt saßen sie hier auf den Schiffen fest, und nichts bewegte sich.

Mildtätige Menschen aus dem benachbarten Dorf hatten von der Not der Flüchtlinge gehört und ihnen Brot und Milch für ein paar Tage vorbeigebracht. Aber es reichte kaum für alle, und niemand wusste, für wie lange sie sich ihre Vorräte würden einteilen müssen.

Mehr als einmal war Catharina aufgestanden, hatte das Kind an der Reling hochgehoben und sich vorgestellt, wie sie es einfach hinabgleiten lassen würde in die Fluten, und wie sie selbst dann still hinterherstürzen würde. Aber dann hatte sie Angst vor dem Sterben bekommen und vor dem Gericht Gottes. Und überhaupt: Das arme Kind konnte doch noch weniger als seine Mutter dafür, in welcher Lage sie sich hier befanden. Wenn Peter sie schon in diese Ausweglosigkeit gezwungen hatte, konnte sie wenigstens versuchen, es dem Kind erträglich zu machen.

Irgendwann verloren die Kapitäne die Nerven. Auf einem der anderen Schiffe hatte einer von ihnen aus heiterem Himmel begonnen, die Habseligkeiten der Passagiere in den Rhein zu werfen. Es gab eine Meuterei, und den Hunsrückern gelang es, den Kapitän und seine Mannschaft zu überwältigen. Spätestens jetzt war klar: Hier saßen längst nicht mehr alle im selben Boot.

Gerichte wurden angerufen, Regierungen und Ämter angefleht, und irgendwann, nach Wochen des Ausharrens, war entschieden: Die Auswanderer mussten von Bord gehen und die Schiffe freigeben. Ansonsten würde man sie mit Waffengewalt dazu zwingen und sie ins Gefängnis werfen.

Noch während die Flüchtlinge ihre hektisch an Land geschleppten Gepäckstücke zu sortieren versuchten und die Kapitäne ebenso hastig die Anker lichteten und umkehrten, machten sich der Grossart Michael und der Conrad Friedrich auf den Weg nach Kleve. Schon längst hatten sie einen Plan gefasst für den Fall, dass sich ihre Weiterreise durch Holland tatsächlich und endgültig als unmöglich erweisen sollte. Sie hatten vor, im Namen der verhinderten Auswanderer um Land zu bitten, das man ihnen hier am Niederrhein zur Verfügung stellen sollte.

Als sie nach über vier Wochen in das Elend ihrer vor den Toren von Schenkenschanz lagernden Familien zurückkehrten, hatten sie tatsächlich eine Urkunde im Gepäck, die ihnen mit sofortiger Wirkung und zu vergünstigten Zinsen Land zur Erbpacht garantierte. Sie waren geschwächt, enttäuscht, krank, verarmt und manche von ihnen dem Tod näher als dem Leben. Aber jetzt hatten sie wieder eine Zukunft. Der Herr hatte ihnen erneut eine Aufgabe gegeben: Nicht weit von hier entfernt sollten sie die Heide urbar machen.

Dieses Inseldorf ist wirklich winzig. Nicht einmal hundert Menschen leben noch hier, erklärt eine weitere Infotafel im Ort. Dazu ein paar Bilder, die aus den Achtzigerjahren stammen und doch aussehen, als wären sie mindestens dreißig Jahre älter.

In der Mitte steht eine Kirche, ebenfalls winzig. Nach wenigen Minuten haben Lewin und ich das Dorf durchquert. Am hinteren Ortsausgang ein weiteres Hochwasserschutztor und eine Infotafel, die von der letzten großen Flut vor beinahe zwanzig Jahren berichtet. Alle Frauen und Kinder hatten das Dorf verlassen müssen, nur die heldenhaften Männer waren geblieben, um die aufgeweichten Schutzwände mit Sandsäcken zu stabilisieren. Wie der Plot eines antiquierten Actionfilms. Auf dem Foto, das die Evakuierung zeigt, springen fröhlich lachende Kinder von der Fähre, wohlgenährte Frauen tragen Picknickkörbe und winken einander zu. Ausflugsstimmung.

Einige der Frauen, so berichtet die Tafel, hätten sich nach Einbruch der Dunkelheit heimlich von ihren Männern in Motorbooten vom »Festland« abholen lassen, um nicht auch nur eine einzige Nacht von ihnen getrennt zu sein. Wie schwer es manchen Leuten doch fällt, ihre Freiheit zu genießen, denke ich. Oder ist das Liebe?

Mein Blick fällt auf eine geschlossene Kneipe. Einen kurzen Moment stelle ich mir vor, wie es sich anfühlen würde, hier der neue Pächter zu sein. Es reizt mich. Im Sommer ein paar Touristen, die auf ein Radler vorbeikommen, bevor sie ihre Tour durch die niederrheinische Weite fortsetzen. Ansonsten Einheimische. Einige, ganz wenige, alte, aussterbende Einheimische.

Ich bin von meinen eigenen Gedanken angewidert. Was sollte ich in diesem Dorf? Ich würde sterben. Ich ertrage diesen Mief nicht und auch nicht die Enge innerhalb der Mauer. Ich würde den ganzen Tag nur an der Hochwasserschutzwand stehen und über die Wiesen schauen wollen. Und außerdem habe ich Lewin, zumindest in Teilzeit. Wie sollte das gehen?

Ich zucke zusammen. Lewin ist weg. Ich sehe ihn nirgendwo. Hektisch blicke ich die Straße auf und ab. Zum Glück fahren hier keine Autos. Es dürften Autos fahren. Aber es fahren keine Autos. Hier lebt nur eine Handvoll Menschen, und das Dorf liegt am Ende einer vier Kilometer langen Sackgasse. In der halben Stunde, seit wir das Fluttor am Parkplatz passiert hatten, ist kein einziges Auto durch die Straßen dieses Ortes gefahren. Vom Straßenverkehr droht also kaum Gefahr. Allzu weit kann Lewin auch nicht weg sein. Ich versuche mich zu beruhigen. Ich werde ihn finden. Dieses Dorf ist schließlich nicht viel mehr als ein Heuhaufen, und Lewin ist zwar noch kein Schulkind, aber er ist deutlich größer als eine Stecknadel.

Dennoch, links von mir, rechts von mir: kein Lewin. In den Seitenstraßen, auf dem Friedhof an der Kirche: kein Lewin. Auf dem Deich an der Südseite, an der Mauer im Norden: kein Lewin.

Langsam werde ich doch nervös. Und ich ärgere mich über mich selbst. Ich höre die vorwurfsvolle Stimme seiner Mutter in meinem Kopf: Nur weil du nicht aufgepasst hast. Nur weil du nicht in der Lage bist, Verantwortung zu übernehmen. Nur weil dir deine persönliche Freiheit wichtiger ist als alles andere. Nur wegen Sarah!

Sarah war eine Affäre. Nicht der Grund für das Ende, sondern der Auslöser. Symptom, nicht Ursache. Es ist längst schon wieder vorbei. Und trotzdem will ich nicht zurück zu Lewins Mutter, was sie aber nicht begreifen will. Selbst jetzt geht mir das nicht aus dem Kopf. Dabei sollte ich mich jetzt doch um Lewin sorgen.

Wo ist er? Ich laufe ziellos durch das Dorf. Ich bin im Tunnel, höre und sehe das Auto kaum, das in Schrittgeschwindigkeit an mir vorbeifährt. Schneller durch die enge Gasse zu fahren, wäre undenkbar. Ausgerechnet jetzt taucht tatsächlich ein Auto auf, denke ich und bedeute dem Fahrer, noch langsamer zu fahren. Er begreift nicht, was ich von ihm will, und starrt mich fragend an, während er seine Fahrt ungerührt fortsetzt. Ich folge dem Wagen mit meinem Blick. Als er um die Ecke verschwunden ist, höre ich ein Klirren. Ich renne hinter dem Auto her. Es biegt ungerührt in eine Einfahrt ab.

Da sehe ich Lewin. Unversehrt. Gott sei Dank, denke ich, keine Vorwürfe von seiner Mutter, weil ich nicht auf ihn aufgepasst habe und er deshalb einfach verschwunden ist. Bleibt also nur noch die Anklage, ich hätte durch meinen Egotrip mit Sarah unsere Familie zerstört.

Die Szenerie wirkt surreal: Lewin steht auf einem kleinen Platz vor dem letzten Haus am hinteren Hochwasserschutztor an einer Art winzigem Flohmarktstand. Ein winziger Junge an einem winzigen Flohmarktstand in einem winzigen Dorf. Meine riesige Angst zerfällt zum Glück. Zu Lewins Füßen glitzert und blinkt ein Scherbenhaufen. Sein Blick ist gesenkt. Und auch die blonde Frau mit dem praktischen Kurzhaarschnitt, die hier wohl die Verkäuferin spielt, starrt wie gebannt auf das, was einmal eine Blumenvase oder ein ähnlich großes Gefäß aus Glas gewesen sein muss.

»Lewin«, rufe ich und erwecke damit die Szenerie zum Leben. Die Frau sieht mich an, Lewin dreht sich um und beginnt sofort zu weinen.

»Was ist denn passiert?«, frage ich und versuche dabei fürsorglich und liebevoll zu klingen und nicht wie ein verantwortungsloser Trennungsvater, der sein Kind nicht im Auge behalten kann und es anbrüllt, wenn deshalb etwas Schlimmes passiert. Es gelingt mir nicht. Seit der Trennung gelingt es mir einfach nicht mehr. Dabei war ich nie so ein Vater, der nicht in der Lage war, sich liebevoll um sein Kind zu kümmern. Ich war auch vorher viel für ihn da, auch ohne seine Mutter. Ich war schon immer mit ihm auf dem Spielplatz, im Zoo, bei der Kinderärztin. Ich war in Elternzeit – und zwar länger als die üblichen zwei Alibimonate, die sich ein moderner Vater gern nimmt. Ich war es, der ihn im Kindergarten eingewöhnt hat. Ich war immer ein guter Vater. Aber seit ich seine Mutter verlassen habe, sehe ich mich selbst nur noch als Trennungsvater, und ich spüre, dass auch alle anderen mich so sehen.

»Das macht doch nichts«, sagt die Flohmarktfrau, aber es klingt wie ein Vorwurf im Gewand einer Beschwichtigung.

Lewin verkriecht sich hinter meinen Hosenbeinen. Seine linke Hand krallt sich an meinem Oberschenkel fest. Seine rechte steckt in einem für seine Größe völlig überdimensionierten Baseballhandschuh, in dem er ein abgegriffenes Buch balanciert: Heimische Vogelarten.

»Das macht wirklich nichts«, sagt die Frau. Dieses Mal klingt es freundlicher.

»Was war das? Was hat er kaputt gemacht?«, frage ich. Und dieses Mal klinge auch ich etwas mehr nach dem, was ich sein will.

»Ach, nur so eine Flasche.« Sie deutet auf zwei weitere Exemplare. Ich überlege, wie man so etwas nennt. Barflaschen? Whiskyflaschen mit Glasverschluss? Mir fallen nur komplizierte Bezeichnungen ein.

Mein Gegenüber kann Gedanken lesen. »Eine Karaffe«, sagt sie.

Ich streichle über Lewins weiches Haar. Er beruhigt sich etwas.

»Was bin ich Ihnen schuldig?«, frage ich.

»Ach, lassen Sie nur.«

»Nein, bitte«, sage ich, »ich nehme sie alle drei. Die beiden hier und den Scherbenhaufen auch.« Zur Not werde ich eben Alkoholiker und ertränke mein Elend in Hochprozentigem, denke ich. Dann kann ein kleiner Grundstock an Karaffen nicht schaden.

»Gut«, sagt die Verkäuferin, »fünf Euro.«

Ich fische nach meinem Portemonnaie.

»Und den Baseballhandschuh auch?«, fragt sie.

Ich sehe hinab zu Lewin. »Ja, den Baseballhandschuh auch.«

»Dann zehn. Er gehört meinem jüngsten Sohn, aber er spielt nicht mehr damit.«

Wow, denke ich. Ich schätze sie nur unwesentlich älter ein als mich. Aber sie hat schon einen jüngsten Sohn, der nicht mehr mit einem Baseballhandschuh in Erwachsenengröße spielt. Mein einziger Sohn ist noch mindestens zehn Jahre davon entfernt, diesen Handschuh auszufüllen.

Ich sehe die Frau etwas zu lange an. Ich versuche mir vorzustellen, wie das wohl ist, wenn man es geschafft hat, die Kinder großzuziehen, und dann zufrieden vor seinem denkmalgeschützten Haus in einem klitzekleinen Dorf steht und Flohmarkt spielt. Ob das wohl immer ihr Traum war?

»Zehn Euro!«

»Ja, klar«, sage ich, und gebe ihr den Schein.