15,99 €

Mehr erfahren.

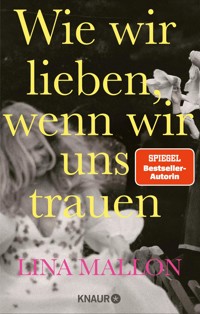

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Wie viel ändert sich wirklich, wenn wir heiraten? Und warum heiraten wir überhaupt? Lina Mallon ist den tiefen Fragen des Lebens noch nie aus dem Weg gegangen: Wo will ich hin? Wer will ich sein? Und vor allem: Wer will ich sein, wenn ich liebe? Sie hat sich ihre Unabhängigkeit lange erkämpft und möchte sich diese auch in einer Beziehung erhalten. Die Ehe war für Lina nie eines ihrer Ziele und Heiraten spielte keine große Rolle. Als ihr Freund dann um ihre Hand anhält, stellt sie das vor viele Fragen. Was bedeutet es überhaupt, verheiratet zu sein? Wie kann sie zwischen ihrem Drang nach Freiheit und einem Commitment zu einem "für immer" eine Balance finden? In ihrem neuen Buch Wie wir lieben, wenn wir uns trauen stellt sie sich schonungslos ehrlich den Fragen, deren Antworten wir nicht googlen können. Mit viel Humor und einer großen Portion Selbstreflexion nimmt sie uns mit in ihr neues Abenteuer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Lina Mallon

Wie wir lieben, wenn wir uns trauen

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Und was jetzt?«, war eine der ersten Fragen, die ich Chris stellte, Sekunden nach dem Kuss und der Umarmung. »Sieht so aus, als würden wir heiraten«, hat er geantwortet und gelacht.

Nach der Verlobung kommt die Hochzeit. Schon klar. Aber was sonst noch? Was kommt nach diesem Abend, nach all den ersten Glückwünschen, den Freudentränen, diesem Ausriss aus der Realität? »Und was jetzt?« – ist die letzte Frage, die vor dem Einschlafen noch eine letzte Runde in meinen Gedanken dreht.

Ist das hier ein Ende von etwas oder der Anfang? Kommen wir an – oder sind wir auf dem Weg ins Unbekannte? Und wenn wir »ankommen«, will ich das überhaupt? Ich mag die Idee, einen Ehemann zu haben, aber will ich eine Ehefrau sein? Ist das ein Titel, der zu mir passt? Wie sieht dieses Leben aus, für das ich mich gerade entscheide? Wie kann eine moderne Ehe funktionieren? Was kommt auf uns zu? Wie lieben wir, wenn wir es wagen?

Lina Mallon ist den tiefen Fragen des Lebens noch nie aus dem Weg gegangen, hat schon immer nach ihren eigenen Antworten gesucht. In ihrem Buch erzählt sie vom Mut, sich ins Unbekannte zu stürzen – und davon, wie es sich anfühlt, wenn dieses Unbekannte plötzlich Ehe heißt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

»Loving her but keeping her free.«

Für Chris

Dieses Buch erzählt Lina Mallons persönliche Geschichte – so ehrlich, direkt und nah wie möglich. Manche Erlebnisse wurden gekürzt, zusammengefasst oder zeitlich verschoben, einige Schauplätze verändert. Die Orte sind real, enge Freundinnen und Freunde meist unter Klarnamen genannt. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre anderer wurden Namen, Details und Charakterzüge angepasst. Ähnlichkeiten mit weiteren realen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Intro

Die Sonne ist vor ein paar Sekunden in den Horizont gedippt, eine Welle schwappt unerwartet über die Kante des Hafenbeckens, als würde sie die Hitze von den Steinen spülen wollen, kaltes Wasser läuft über meine nackten Zehen.

Instinktiv springen wir zur Seite, müssen lachen, klammern uns für einen kurzen Moment aneinander. Hinter uns erhebt sich Stimmengewirr. Ich drehe mich um und sehe eine Gruppe Senioren, die auf einer der Bänke sitzen, bis eben noch in träger Selbstverständlichkeit den Abend in Isternia genossen haben, mit einem Glas Wein, einer Partie Backgammon. Sie winken, klatschen, amüsieren sich mit uns. Wir winken zurück, lächeln breit. Sie deuten auf den Tisch vor sich, laden uns ein. Wir stoßen mit warmem Ouzo an. Sechs Fremde und wir, in einem Moment, der so nur heute existiert. Mein Kopf schwirrt, alles kribbelt.

Wir verabschieden uns, laufen weiter. Unsere Finger miteinander verschränkt, ich kann ihn kaum ansehen, so verrückt und unwirklich fühlt sich das alles an.

Die nächste Taverne ist nur ein paar Schritte entfernt, ein kleiner Tisch unter freiem Himmel. Wir bestellen eine neue Runde Ouzo, diesmal eiskalt. Der letzte Streifen Licht am Horizont verblasst, um uns herum verschwimmen Fassaden und Fischerboote zu Silhouetten im letzten Lavendelblau des Tages. Die ersten Straßenlampen springen an, ihre Reflexionen glitzern auf dem nassen Stein. Tavernen füllen sich, Stimmen vermischen sich mit dem Klappern von Besteck und Keramiktellern.

Der Abend gehört erst den Besuchern, später den Locals. Aber dieser Moment – gehört gerade noch uns.

Als ich sie anrufe, drückt sie mich weg. Ich versuche es erneut. Wieder nichts.

»Ich melde mich gleich, sind auf dem Weg zum Dinner!«, schreibt sie.

»Du willst rangehen. Wirklich.«

Keine Antwort. Gerade will ich es zum dritten Mal versuchen, da ist sie schneller.

»Oh, mein Gott!«, rufen wir gleichzeitig in die Kamera.

»Ich habe deine Nachricht nur überflogen, bin ins Taxi gestiegen, und zwanzig Sekunden später hat es ›klick‹ gemacht, und ich habe kapiert, warum du, die nie anruft, plötzlich dreimal hintereinander versuchst durchzukommen!«

»Hast du nichts geahnt?«, frage ich sie überrascht. »Ich hab gewusst, dass es passiert, aber ich werte es als Hochverrat, dass er mir nicht erzählt hat, dass es heute passiert!« Ich lache laut und schlage mir die Hände vors Gesicht.

»Halt still! Ich will den Ring an dir sehen!«, ruft sie, rückt näher an den Bildschirm heran.

»Did he ask? Did he really propose?«, hört man eine Stimme aus dem Hintergrund. Dann sind wir alle zusammen. Jorge und Mags auf der einen Seite, Chris und ich auf der anderen. Und was eben noch wie eine Möglichkeit in der Luft lag, sinkt langsam ein. Wird wirklich wahr.

Wir sind verlobt.

»Und was jetzt?«, war eine der ersten Fragen, die ich Chris stellte, Sekunden nach dem Kuss, nach der Umarmung, noch vor dem ersten Ouzo. »Sieht so aus, als würden wir heiraten«, hat er geantwortet und gelacht.

In Filmen ist das die letzte Szene. Das fade-to-black. Manchmal sehen wir noch das Jawort, das Kleid, fliegendes Konfetti, die Partyszene, in der alle tanzen, den Abschied in die Flitterwochen, die Wunderkerzen. Die Montage aus kleinen Szenen, ein paar Schnipsel reichen fürs Endgame, der Soundtrack dreht auf, und dann rollen die Credits. Die Popkultur hat uns nie erzählt, was nach dem Ja passiert. Nach der Verlobung kommt die Hochzeit. Schon klar. Aber was sonst noch?

Was kommt nach diesem Abend, nach dem letzten Schnaps, nach all den ersten Glückwünschen, den Freudentränen, diesem Ausriss aus der Realität? Was kommt nach Mitternacht, nachdem wir müde und beschwipst und voller neuer Träume ins Bett fallen? Und was jetzt? – ist die letzte Frage, die vor dem Einschlafen noch eine letzte Runde in meinen Gedanken dreht.

Wache ich morgen früh auf und fühle mich sicher? Erwachsener? Ändert sich überhaupt irgendetwas? Und habe ich mich eigentlich je unsicher gefühlt? Sind wir ab jetzt schon eine Familie, werden wir es erst, waren wir es längst? Ist das hier ein Ende von etwas oder der Anfang? Kommen wir an – oder sind wir auf dem Weg ins Unbekannte? Und wenn wir »ankommen«, will ich das überhaupt? Ich mag die Idee, einen Ehemann zu haben, aber will ich eine Ehefrau sein? Ist das ein Titel, der zu mir passt? Wie sieht dieses Leben aus, für das ich mich gerade entscheide? Was kommt auf uns zu? Wie lieben wir, wenn wir es wagen?

Der Richtige?

Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Es war kein getauschter Blick in einer Bar, kein Ineinanderstolpern, kein Moment des Schicksals, keine verrückte Story, die eigentlich vollkommen unmöglich klingt. Es war ein Date. Ein wirklich guter Nachmittag. Ein Kuss zum Abschied.

Chris und ich, das war kein when you know you know. Ich war mir nicht sofort sicher, dass Chris der eine – oder der Richtige – ist.

Es ist irgendwie seltsam, dass wir immer noch daran glauben, dass die große Liebe mit Gänsehaut beginnt. Mit genau der richtigen Geschichte, mit diesem Moment, den du nicht erwartest, aber auf den du gewartet hast. Dass wir jemanden treffen, irgendwo zwischen Barhockern und schlecht beleuchtetem Restaurant, unsere Blicke sich finden und wir in diesem Augenblick genau wissen, was wir wollen, dass wir einander wollen und gerade so etwas wie die Zukunft beginnt. Als hätten wir diese paar Sekunden unser Leben lang geprobt, unser Innerstes, jede Zelle, alle Sinne darauf vorbereitet, irgendwann zu fühlen, was wir noch nie erlebt haben und trotzdem sofort erkennen.

Als würde Liebe sich ausschließlich groß und laut ankündigen und uns keine andere Wahl lassen, als zu fallen. Tief. Schnell. Kopfüber.

Die meisten von uns sind mit Geschichten aufgewachsen, die Liebe wie Gravitation klingen ließen. Je größer die Anziehungskraft, desto besser die Story. Je härter der unweigerliche Aufprall, desto wertvoller das Wrack. Als wäre die Intensität aller Funken der Beweis, dass man den Richtigen gefunden hat – und nicht nur jemanden, der jede einzelne deiner Ängste triggert.

Wenn es nicht wehtut, ist es nicht echt. Wenn nicht irgendwann gejagt oder gerettet, wenn nicht daran gezerrt oder darum gekämpft werden muss, kann es keine Liebe sein. Wir zünden einander an und nennen es Chemie. Wir drehen uns im Kreis und nennen es Schicksal. Jedes Brennen, jedes Zucken, jeder stumpfe Schmerz, jeder noch so tiefe Schnitt ist ein Beweis.

Wenn es nicht kickt, ist es nicht echt. Wenn es uns nicht beflügelt oder loslöst, wenn wir uns nicht vollends ineinander und ohneeinander den Verstand verlieren, kann es keine Liebe sein. Wir rennen ineinander, fühlen so viel, so schnell, bis wir außer Atem sind. Jedes Kribbeln, all die Euphorie – das muss es sein. Was sonst könnte sich je so intensiv anfühlen? Warum sonst wäre ich so bereit, mich komplett neu zu erfinden?

Als ich Chris traf, war ich mir sicher, dass ich mich verlieben wollte. Ich hatte genug von Situationships, genug von dem ständigen emotionalen Muskelkater. Mir fehlte Nähe, Intimität, Verbindlichkeit. Und das schon seit Monaten. Trotzdem war ich nicht aktiv auf der Suche und schon gar nicht auf der Jagd nach dem Richtigen. Ich hatte gerade erst damit begonnen zu akzeptieren, dass der letzte Typ, den ich einen Moment lang sogar für mein Endgame gehalten hatte – einfach nicht zu haben war. Ich war ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen müde davon, einen Mann zu wollen, der mich nicht wollte. Ich hatte gerade begonnen loszulassen, zurück zu mir zu finden. War in einer Phase, in der es – vielleicht zum ersten Mal seit Ewigkeiten – wirklich nur um mich ging.

Wenn ich auf Dates ging, dann meistens nur, um eine gute Zeit zu haben, einen Flirt, einen Fling für den Sommer vielleicht. Eine gute Geschichte, die mich kurz aus meinem eigenen Kopf holte. Es war nicht mehr wichtig, ob er mich wiedersehen wollte, sondern ob ich ein zweites Date mit ihm wollte. (Während ich das schreibe, kommt mir das fast absurd vor. Wie konnte es bei einem Date jemals um etwas anderes gehen als die Frage, ob ich ihn überhaupt noch mal treffen will? Und trotzdem – zu der Zeit war ich so oft in dieselbe Sackgasse gelaufen, dass ich meinen Blick auf mich selbst fast verloren hatte. Und gerade erst wieder dabei war, ihn mir zurückzuholen.) Zu wissen, was ich wollte, aber nicht angestrengt danach zu suchen. Zu wissen, wonach ich mich sehnte, ohne es im nächsten Date finden zu müssen – vielleicht war genau das die Essenz dieser Zwischenphase.

Nach unserem ersten Date dachte ich nicht viel mehr über Chris, als dass er ein wirklich guter Typ war. Und das ist vielleicht der ehrlichste Weg, es zu sagen. A good guy. Ich hatte Spaß mit ihm. Richtigen Spaß. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut – und erst als die Sonne sich langsam senkte und es auf der Terrasse kühler wurde, fiel mir auf, wie viele Stunden vergangen waren. Wir haben gelacht, absurd viele Runden Uno gespielt, ein paar Bier getrunken und einfach einen dieser Nachmittage geteilt, die sich nach Sommer anfühlen. Es war ein so einfaches, so leichtes Date. Nicht im Sinne von belanglos, sondern im besten Sinne unkompliziert.

Aus dem ersten wurde ein zweites, dann ein drittes Date. Und jedes davon fand genau da statt, wo ich sein wollte: im Jetzt. Ohne dass ich ihn sofort in irgendeine Zukunft hineindachte. Ohne dass er so schnell so viel Bedeutung bekam, dass sich in jedes gute Gefühl auch gleich die Angst mischte, es könnte nicht echt sein – oder gleich wieder vorbei. Zwischen uns gab es keinen Blitzschlag, aber einen Funken. Kein Kicken, aber Vorfreude. Kein Ziehen, kein Zögern, keine Taktik, keine zutiefst kuratierten Antworten, keine nächtelangen Analysen, kein nervöses Starren auf drei Punkte, die nie zur Nachricht wurden.

Zeit mit Chris war leicht, ergab sich wie von selbst, ihn wiederzusehen war mühelos, mich auf Routine einzulassen, das erste lange Wochenende mit ihm zu verbringen, selbst seine Freunde kennenzulernen – war so einfach. Und das war neu für mich. So neu, dass ich manchmal nicht wusste, was ich damit anfangen sollte.

Es gab keinen Moment – nicht ein einziges Mal in diesem ganzen ersten Jahr –, in dem ich dachte: Er ist es. Kein bisschen. Ich lag nicht nachts wach und malte mir unser Leben im frisch sanierten Altbau mit Off-White-Wänden aus, mit zwei Hunden mit merkwürdigen Namen, Ottolenghi-Rezepten zum Abendessen und Sonntagen, die nach Farmers Market und Flat White schmecken. (Oder was auch immer Millennials sich angeblich vorstellen sollen, wenn sie der Liebe ihres Lebens begegnen.)

Stattdessen kam ich immer wieder auf einen stillen Gedanken zurück:

Gestern war schön. Heute war ein wirklich guter Tag. Und ich freu mich auf morgen. Jeden Tag.

Mein stilles Mantra für zwölf Monate. Nicht mehr, nicht weniger. Kein Push, kein Pull, kein Zerdenken, keine ständigen Zweifel, die mich nachts wach hielten, aber angeblich das Kribbeln beschreiben. Und auch keine zu großen Pläne, kein großer Sprung, um schneller anzukommen. Da war nur dieses konstante, kleine Gefühl von: Das hier tut mir gut.

Es war nichts von all dem, worüber Menschen Bücher schreiben. Es waren einfach … gute Tage. Eine Sammlung unaufgeregter Erinnerungen. Spaziergänge, Abendessen, Gespräche, die nicht enden wollten. Leises Glück, das nicht so tat, als müsste es mehr sein, um zu zählen. Auch wenn ich eine Weile brauchte, um ihm vertrauen zu lernen.

Und vielleicht – nein, ziemlich sicher – fühlte sich Verlieben zum ersten Mal in einem Leben nicht wie ein Rausch, sondern wie eine Reise an. Ich war unterwegs, ohne mich ins Ankommen zu zwingen. Ich war nicht permanent außer Atem, sondern atmete durch.

Chris war nie alles, wonach ich immer gesucht hatte. Sicher, ich fand ihn sofort attraktiv, fühlte mich zu ihm hingezogen. Aber er war nicht dieser eine Klick, von dem ich immer dachte, dass er kommt – wenn jemand plötzlich und mühelos genau das ausfüllen würde, was ich mir so lange ausgemalt hatte.

Er war nicht dieser selbstbewusste Typ, der einen Raum betritt und sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nicht laut, nicht überdreht, nicht der Mann, der Dinnerpartys für zwölf schmeißt und dabei Geschichten mit den Händen erzählt, die Gäste in seinen Bann zieht und noch bis nach Mitternacht Wein nachschenkt.

Er hatte keinen großen Freundeskreis – was für mich, aus irgendeinem Grund, immer wichtig war. Vielleicht, weil ich dachte: Ein Mann mit einem vollen Sozialleben strahlt irgendwie ein bisschen heller. Und vielleicht, weil ich dieses Strahlen mit Kompatibilität verwechselte. Vielleicht aber auch, weil ich ein Einzelkind bin und deshalb schon immer dieses ungestillte Bedürfnis hatte, Freunde wie Familienmitglieder zu rekrutieren – ein großer Freundeskreis ist wie eine große Familie. Warm und laut. Und ich dachte, ich würde irgendwann einen Partner finden, der genau das schon mitbringt.

Chris ist nicht dieser wahnsinnig kosmopolitische Mann, mit all diesen eroberten Perspektiven, der Nietzsche und Freud liest und mit dir bis drei Uhr morgens über Politik, Gedichte, Philosophie, verborgene Emotionen, Kindheitserinnerungen und das Universum redet. Ich wollte mich immer mit einem Mann in Konversationen, Ideen, Geschichten und schließlich im Morgengrauen verirren können.

Chris ist anders. Verschlossener. Wählt seine Worte mit Bedacht. Er fühlt viel – aber er spricht nicht alles davon laut aus. Und er geht gern um 21:30 Uhr ins Bett.

Ich dachte, ich wollte diesen Harry-Styles/Matty-Healy-Hybrid – charmant, künstlerisch, ein bisschen exzentrisch, einer, der mit dem ganzen Raum flirtet.

Chris ist eher der Paul-Mescal-Typ im Strickpullover, mit einer Tasse in der Hand und der Frage: »Soll ich dir was vom Bäcker mitbringen?«

Vor allem am Anfang hatte ich manchmal Angst, dass das bedeuten könnte, er wäre nicht inspirierend. Dass er mich nicht in Bewegung bringen oder irgendetwas in mir aufbrechen könnte.

Aber heute weiß ich: Er ist nicht die Art von Inspiration, die glitzert. Er ist die, die dich erdet. Die dich anschaut, wenn du dich selbst verlierst. Die, die mich nach Hause holt, wenn ich dabei bin, mich zu verlieren.

Zum ersten Mal fühlt sich Liebe nicht mehr gehetzt an. Sie hat mich nicht gepackt und mein Handgelenk samt Herz in etwas gezogen, das ich nicht mehr kontrollieren, nicht steuern, kaum glauben konnte.

Sie hat sich entfaltet, sich die Zeit genommen, die sie brauchte – als hätte sie keinerlei Angst, dass sie mich je langweilen oder ich sie weniger wollen könnte.

Sie war nicht verzweifelt darauf aus, erkannt, benannt, beansprucht zu werden. Diese Liebe hat sich nicht selbst verbrannt, nur um zu beweisen, wie hell sie leuchtet. Sie musste nicht schreien. Nicht schmerzen. Ich musste mich nicht anzünden, um sie am Leben zu halten. Und vielleicht ist es genau das, was Liebe sein soll.

Nicht das Fallen.

Sondern das Bleiben.

Nicht das Brennen.

Sondern der Atem.

Warum überhaupt noch heiraten?

Es ist ein Donnerstagabend. Eine Flasche Pinot Noir. Zwei Frauen, die mal wöchentlich zusammen um die Häuser gezogen sind, sich dann irgendwie verloren haben, deren Kalender nicht mehr zusammenpassen, deren Kontakt nur noch durch weitergeleitete Memes und »Wir müssen unbedingt mal wieder essen gehen«-Versprechen gehalten wird. Vor drei Jahren hat uns so viel verbunden, haben wir so viel geteilt, dass unsere Sprachnachrichten im Wochenschnitt Stunden füllten. Carissa und ich kennen uns über Gemma, waren Teil unzähliger verlorener und durchgetanzter Freitagabende in unserer damaligen Stammbar. Samstage waren Statusreports. Sonntage eine Aufarbeitung der Schäden. Single in einer Stadt voller Träume, Tretminen und Traumata (zumindest im Datingalltag) – das schweißt zusammen. Nur vielleicht nicht für immer.

Die erste Stunde des Dinners halten wir uns an den Greatest Hits der Jahre 2018 bis 2020 fest. Die wildesten Momente, die unmöglichsten Dates, fast vergessene Fehler, schillernde Katastrophen.

Seit wir in der Gegenwart angekommen sind, stockt das Gespräch. Carissa hat mir bisher nur kurz zur Hochzeit gratuliert, das Thema ansonsten aber eher großflächig umschifft. »Congratulations, Mrs! Sorry, dass wir nicht kommen konnten – aber du weißt ja, wie das im März ist. Hunderte Hochzeiten und nur vier Wochenenden«, hatte sie zur Begrüßung gesagt, während wir uns umarmten. Ich verstand zwischen den Zeilen. Seitdem: keine Fragen, kein Nachhaken, kein weiteres Wort dazu.

Nicht, dass es mich stören würde. Klar – grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn eine Freundin sich für deine Lebensereignisse interessiert. Die Liste ist ja lang: Beförderungen, Trennungen, Hochzeiten, adoptierte Haustiere, Schwangerschaften, der erste gelungene Sauerteig. Aber gerade beim Thema Hochzeit ist es wie mit Kinderwünschen, der Elternrolle, dem Hauskauf oder generell langfristigen Verpflichtungen: Nicht zu jeder und jedem passen sie und nicht jede und jeder hat überhaupt ein Interesse daran. Und das ist okay.

Als wir die zweite Flasche Wein bestellen, spüre ich schließlich, dass es doch noch Thema wird. Niemand schweigt so konsequent über die Hochzeit einer Freundin – nur um das Schweigen dann einfach so im Raum stehen zu lassen.

»Warum hast du eigentlich geheiratet?«, fragt sie nach einer Weile. »Ich hab das irgendwie nie kommen sehen. Also gar nicht im negativen Sinne. Ich hab einfach nur nicht gedacht, dass das dein Ding ist. Für mich warst du immer diese starke, unabhängige Singlefrau. Heiraten … Das hatte ich für dich nicht auf meiner Bingo-Karte.«

Ich nicke, lächle, schenke mir Wein nach, lasse mir kurz Zeit, um meine Antwort zu formulieren.

»Also, ich will dir da jetzt nicht zu nahe treten«, schiebt sie schnell hinterher, als müsste sie ihre eigene Frage gleich wieder relativieren.

»Tust du nicht«, sage ich ruhig. »Du bist nicht die Erste, die mich das fragt. Und wahrscheinlich auch nicht die Letzte.«

Ich bekomme diese Frage, ehrlich gesagt, sogar ziemlich oft gestellt, von Bekannten, Leserinnen und Lesern, Gästen, Freundinnen und Freunden oder sogar Fremden. Bei einem Kaffee, bei einem Cocktail, manchmal stellt man sie mir absehbar, manchmal vollkommen unerwartet und definitiv immer ungefragt. Sie klingt jedes Mal ein bisschen anders, wird mal vorsichtig, mal provokant formuliert, aber im Kern geht es immer um dasselbe: »Warum sollte man als selbstständige, selbstbestimmte Frau im Jahr 2025 überhaupt noch heiraten wollen?«

Ganz ehrlich? Ich versteh die Frage. Wirklich. Sie ist berechtigt. Vielschichtig. Und verdient mehr als ein Schulterzucken und einen Witz darüber, dass ich einfach Lust auf eine gute Party hatte. Es ist eine Frage, die jede Frau für sich selbst beantworten sollte – lange bevor sie Ja sagt. Passen die Werte einer Ehe zu meinen eigenen? Wer ist die Frau, die ich sein, werden und bleiben will? Was ist ihr wichtig? Was macht sie glücklich? Wie will sie lieben? Und wird eine Ehe – ihre Ehe – zu ihr passen?

Es gibt viele Gründe, die für eine moderne Frau gegen die Ehe sprechen.

Zum Beispiel? Die Ehe war über Jahrhunderte hinweg ein Kontrollsystem. (Und ist es in einigen Kulturen bis heute.) Für einen Mann ging es um Besitz, um Kontrolle und nicht selten um strategische Allianz. Für eine Frau bedeutete die Ehe scheinbare Sicherheit – gegen den Tausch ihrer Unabhängigkeit und Identität. In Deutschland durften verheiratete Frauen bis 1977 nur mit Erlaubnis ihres Mannes berufstätig sein.1 In Frankreich konnten sie erst ab 1965 ein eigenes Bankkonto eröffnen.2 Selbst die Pille – das Symbol weiblicher Selbstbestimmung – war in vielen Ländern zunächst nur für verheiratete Frauen zugänglich, und auch das nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Ehemanns. Der Körper der Frau? Ein klarer Besitzanspruch des Mannes. In Irland war Scheidung bis 1995 illegal – Ehe bedeutete dort faktisch lebenslange Abhängigkeit, ob gewollt oder nicht.3 In Deutschland wurde Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 strafbar.4 Bis dahin galt der Ehemann juristisch als »nicht vergewaltigungsfähig« innerhalb der eigenen Ehe. In den USA ist diese Frage in einigen Bundesstaaten bis heute nicht eindeutig geklärt. (So viel zum Thema Sicherheit.)

Für viele Feministinnen steht die Ehe deshalb noch immer für ein religiös legitimiertes, patriarchales und misogynes Kontrollsystem. Und der größte Hebel dahinter war nie nur das Gesetz – sondern die Liebe selbst.

Frauen wurde nicht nur beigebracht, sich in der Ehe dankbar zu fügen, sondern sich sogar danach zu sehnen. Je unabhängiger Frauen wurden, je weniger sie finanzielle Absicherung brauchten, desto mehr brauchte es einen Köder – einen, der selbst die rebellischste Frau weich werden ließ: Liebe. Ankommen. Das Happy End.

Während Männer die Institution Ehe also oftmals mit Status, Besitz und Einfluss verbanden, wurde Frauen beigebracht, in ihr die Vollendung ihrer Weiblichkeit zu sehen. Märchen, Liebesfilme, Magazine, Songtexte – sie alle arbeiteten nicht daran, uns von der Ehe zu befreien. Sondern daran, dass wir sie wollen. Dass wir sie brauchen. Dass wir darauf hinarbeiten. Und irgendwann panische Angst entwickeln, sie zu verpassen. Als würde uns ein zentraler Meilenstein im Leben fehlen. Als wären wir ohne sie nie ganz. Nie vollständig. Nie wirklich glücklich. Und nie wirklich weiblich. (Das Gleiche gilt übrigens auch für Mutterschaft – aber machen wir dieses Fass einfach heute nicht auf.)

Singlefrauen über dreißig? Immer noch ein gesellschaftliches Mysterium – irgendwo zwischen stillem Mitleid und ungefragten Ratschlägen.

Frauen dürfen heute angeblich alles sein. Und doch werden ihre Lebensentwürfe noch immer auf eine einzige Geschichte reduziert – auf eine einzige Destination: Hauptsache, nicht allein. Romantische Liebe wurde zum Trojanischen Pferd der Unterordnung. Denn wenn eine Frau wirklich glaubt, dass Liebe das größte Ziel ist – dann wird sie Kompromisse eingehen.

Wird aushalten.

Wird festhalten.

Wird sich anpassen.

Wird sich kleinmachen, um zu gefallen.

Wird aufhören, sich selbst an die erste Stelle zu setzen.

Wird mit einem Lächeln ihre Eheurkunde unterschreiben – überzeugt davon, dass es Freiheit ist. Weil es sich wie ein Versprechen anfühlt.

Die Erwartung, dass Frauen nach der Hochzeit den Namen ihres Mannes annehmen, kommt übrigens auch nicht aus einer romantischen Tradition – sie stammt aus dem Coverture-Recht. Damals verschmolz die Identität einer Frau mit der ihres Ehemannes. Sie durfte kein Eigentum besitzen, keine Verträge unterschreiben, nicht einmal das Sorgerecht für ihre eigenen Kinder behalten. Heute ist der Namenswechsel offiziell freiwillig – gesellschaftlich aber immer noch der Default. Die symbolische Anpassung liegt weiterhin bei der Frau. Männer, die den Namen ihrer Frau annehmen, gelten als Exoten – mit Erklärungsbedarf. (Hi, toxic masculinity!)

Und dann ist da noch die moderne Hochzeitsindustrie – inzwischen global gerechnet über 280 Milliarden Euro schwer –, die eine sehr spezifische Fantasie verkauft: den wichtigsten Tag im Leben einer Frau. Sie soll dünn sein, strahlen, aussehen, wie aus einem Pinterest-Board gefallen. Und das alles, bitte, ohne große Ansprüche zu stellen, ohne Anstrengung, ohne gestresst zu wirken – denn das wäre nicht perfekt. Jede Hochzeit verlangt: den perfekten Vibe für das perfekte Paar, das perfekte Wetter, das perfekte Styling – von der Serviette bis zum persönlichen Glow. Die emotionale und mentale Last, zum Teil sogar die finanzielle Seite dieser vermeintlichen Inszenierung, liegt fast immer bei der Braut und ihrer Familie.

Die Instagram-Caption Tausender Frauen nach der Hochzeit? Der schönste Tag meines Lebens. Natürlich. Die Botschaft dahinter? Der Höhepunkt unseres Lebens ist erreicht – denn wir wurden gewählt.

Und der Bräutigam? Muss eigentlich nur auftauchen. Und darf sich dabei noch amüsieren, wie viel »Tamtam« sie um den Tag macht – schließlich ist ihm das alles »nicht so wichtig«.

Daraus entsteht übrigens auch das Pick-me-Girl der Hochzeitswelt: »Ich brauche keine große Feier. Kein Kleid, keine Blumen, keine Gäste. Ich kann mir gut vorstellen, einfach wie Carrie mit blauen Manolos und weißem Kostüm im Rathaus zu heiraten. Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns.«

Klingt vermeintlich so sehr nach zeitgenössischem Feminismus straight from New York, ist aber trotzdem nur die nächste Stufe männlicher Kontrolle. Denn auch hier passt sich die Frau wieder an: an seine Gleichgültigkeit, an sein Bedürfnis. Bloß nicht wie die anderen sein, nicht zu viel wollen, nicht zu viel verlangen, sich lässig geben. Und damit besonders bleiben.

Selbst in gleichberechtigten Partnerschaften liegt die Hochzeitsplanung oft zu großen Teilen bei der Frau. (Foreshadowing? Jep.) Sie koordiniert Sitzordnung, passiv-aggressive Schwiegereltern, Budget, Dienstleistende und generelles Chaos. Ihre Fähigkeit, mit allen Bedürfnissen gleichzeitig zu jonglieren, wird dabei stillschweigend zum Maßstab dafür, wie magisch der eigentliche Hochzeitstag für alle Beteiligten war. Die Hochzeit wird so zum Mikrokosmos dessen, was viele Frauen auch in der Beziehung – und später in der Ehe – tragen: emotionale Verantwortung, soziale Organisation, das ständige Mitdenken für alle.

Also ja, nach diesen 6046 getippten Zeichen und sechs Absätzen wird klar: Die Frage, warum wir überhaupt noch heiraten – ist berechtigt, ist wichtig und vor allem: wahnsinnig persönlich. Ich maße mir nicht an, für alle Frauen zu sprechen, aber ich habe ein paar Antworten für mich selbst gefunden. Nicht erst in den letzten fünf Minuten, nicht erst in diesem Gespräch mit Carissa. Ich beschäftige mich seit meinen frühen Zwanzigern immer wieder mit der Frage: Wer will ich sein, wenn ich liebe? Wie will ich lieben?

Ja, die Ursprünge der Ehe sind patriarchal – keine Frage. Aber das gilt auch für Universitäten, für die Medizin, für das Wahlrecht. Feminismus bedeutet für mich ganz persönlich nicht, Institutionen grundsätzlich abzulehnen. Es geht darum, sie zu hinterfragen, neu zu denken, weiterzuentwickeln. Wenn wir alle Räume meiden würden, die historisch von patriarchalen Strukturen geprägt wurden, würden wir uns selbst aus vielen Möglichkeiten ausschließen – statt sie aktiv mitzugestalten.

Wir leben in einer Zeit, in der Unabhängigkeit zu Recht gefeiert wird. Frauen sind freier als je zuvor – und gleichzeitig ist diese Freiheit unter Dauerbeschuss. Wir haben viel gewonnen. Und genau deshalb auch so viel zu verlieren.

Mit jedem Schritt, den wir Richtung Gleichberechtigung gemacht haben, ist auch der Widerstand gewachsen. Die Angriffe auf weibliche Selbstbestimmung, auf körperliche Autonomie, auf feministische Errungenschaften – sie sind real. Online, offline, politisch, privat.

Und genau diese Ambivalenz macht Feminismus, wie auch immer wir ihn leben oder interpretieren, heute so komplex. Man steht ständig auf dem Prüfstand. Wenn du wirklich Feministin bist, dann machst du das nicht. Dann sagst du das nicht. Dann trägst du kein Weiß. Dann bindest du dich nicht. Dann versprichst du niemandem etwas – schon gar keinem Mann.

Ich habe Feminismus für mich selbst lange so verstanden. Schwarz-weiß. Richtig-falsch. Entweder-oder.

Bis ich gelernt habe, an Rückeroberung zu glauben.

Ich glaube daran, dass wir Dinge nicht nur niederreißen müssen – sondern auch Neues aus alten Steinen bauen dürfen.

Ehe ist so ein Stein. Ihre Geschichte ist problematisch, ja. Sie wurde genutzt, um Frauen zu kontrollieren, zu entmündigen, zum Schweigen zu bringen. Aber diese Geschichte besitzt mich nicht. Sie informiert mich. Sie schärft mein Bewusstsein. Und sie hilft mir, bessere Fragen zu stellen.

Wenn wir unsere eigene Unabhängigkeit auf eine Liste von Regeln und Verboten reduzieren, verlieren wir die Zwischentöne. Wir verlieren das Menschliche. Wir fangen an, uns gegenseitig zu bewerten, statt uns wirklich zuzuhören. Und ich glaube, wir sind bereit für einen erwachseneren Feminismus. Einen, der Komplexität aushält. Der Kritik und Freude gleichzeitig zulässt. Der sagt: Du kannst Feministin sein – und dich trotzdem verlieben. Trotzdem heiraten. Trotzdem bei deinem Ehegelübde weinen. Trotzdem den Wunsch haben, mit jemandem ein Leben aufzubauen, der deine Stärke sieht – und keine Angst davor hat.

Was den Nachnamen betrifft? Für viele ist der Nachname aus irgendeinem Grund das ultimative Symbol – entweder für emanzipierte Selbstbestimmung oder für konservative Tradition. Je länger ich vor der Hochzeit über das Thema nachdachte, desto weniger Bedeutung hatte es für mich. Den eigenen Namen zu behalten, kann schlicht bedeuten, dass er vertrauter klingt. Es kann der Wunsch sein, den Familiennamen weiterzuführen, der ansonsten verloren gehen würde. Einen gemeinsamen Namen anzunehmen, kann eine pragmatische Entscheidung sein – oder eine ästhetische.

Ich habe meinen Namen nach der Hochzeit geändert. Und nein – auch nicht.

Ich habe meinen Namen behalten in der Welt, in der ich mich selbst erschaffen habe. Lina Mallon ist der Name, unter dem ich schreibe, reise, erzähle, kreativ bin. Seit über fünfzehn Jahren. Es ist der Name, der mit meiner Stimme, meinen Geschichten, meiner Unabhängigkeit verbunden ist. Mein Künstlerinnenname. Mein Erbe. Mein eigenes Werk.

Privat aber habe ich entschieden, den Namen meines Mannes anzunehmen. Nicht als Aufgabe – sondern als Symbol von Verbundenheit. Lina Hechter ist die Frau, die in Südafrika ihren Platz gefunden hat, die Frau, die ein Zuhause gefunden und beschlossen hat, es festzuhalten.

Für mich war das kein Verlust. Es war ein Wandel. Ich bin nicht verschwunden – ich bin in eine neue Ära eingetreten. Ich habe das Beste aus beiden Welten behalten: In der Öffentlichkeit bleibe ich die Frau, die ich immer war. Und im Privaten trage ich einen Namen, der das widerspiegelt, was ich aus Liebe gewählt habe.

Manche sagen: Wer heiratet, stützt ein überholtes System. Selbst wenn die eigene Version fortschrittlich sei, sende sie das falsche Signal. Man sei ein schlechtes Vorbild. Und ja – dieses Argument verdient Aufmerksamkeit. Denn nicht jede Entscheidung, die sich wie eine Wahl anfühlt, ist auch eine. Manchmal reproduzieren wir alte Normen, ohne es zu merken. Aber: Kontext zählt. Absicht zählt. Wirkung zählt.

Ich habe einen Menschen geheiratet, der meinen Feminismus mitträgt. Der mir einen sicheren Raum gibt, ihn zu leben, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln.

Wir sind zwei gleichberechtigte Partner:innen, die Verantwortung teilen – für Alltag, Arbeit, Emotionen. Die bewusst daran arbeiten, geschlechtsspezifische Muster zu erkennen und zu verlernen. Das ist kein Zufall. Es ist eine Entscheidung. Eine Haltung. Und ich habe sie gewählt.

Ich glaube an dieses Versprechen, genauso sehr wie ich an offene Karten und Eheverträge glaube.

Ich glaube, dass die Ehe eine Chance ist, das Leben facettenreich zu entdecken – meines, seines, unseres. Ich glaube an das bewusste Ja.

Meine Ehe ist keine Rebellion gegen jede Tradition. Aber auch kein Rückzug aus gelebtem Feminismus. Sie ist ein Spiegel. Für die Werte, die ich lebe. Für die Gleichberechtigung, an die ich glaube. Für das Leben, das ich führen will. Sie ist chaotisch, ehrlich, sie hat den Mut und das Bedürfnis, sich immer wieder zu wandeln. Ähnlich wie ich selbst.

Disclaimer:Bevor ich Chris kennenlernte, war ich acht Jahre lang Single. Ich habe gedatet, eine Menge! Habe mich durch Tinder, Bumble und Hinge geswiped, absurdeste Momente erlebt, mir Nächte tanzend, lachend, weinend oder wartend um die Ohren geschlagen, Situationships geführt, Hoffnungen gehabt, Enttäuschungen und unerwartete Abbrüche geschluckt und immer wieder gezweifelt. Erst an mir, irgendwann sogar an der Liebe.

Eins habe ich dabei erst viel zu spät erkannt: Wenn du dich weigerst, aus deinen eigenen Fehlern zu lernen, deine eigenen Muster und Vorstellungen zu hinterfragen und dich ehrlich mit deinen eigenen Erwartungen auseinanderzusetzen – dann ist es kein Wunder, dass du dich zwischen all den Optionen, die du entweder nicht wolltest oder nicht haben konntest, immer wieder im Kreis drehst. Ich musste verstehen, was ich nicht will, um irgendwann endlich zuzugeben, was ich wirklich brauche. Weil du Liebe nicht findest, wenn du dich selbst ständig übersiehst.

Dieser Exit aus den miesen Dates, absurden Abbrüchen und ermüdenden Unverbindlichkeiten fängt nicht vollkommen magisch mit dem richtigen Menschen an. Es fängt in uns selbst an. Damit, wie ehrlich du zu dir bist, wenn dir jemand nicht guttut. Damit, wie lange du noch bleibst, obwohl du längst weißt, dass ihr nicht dasselbe wollt. Damit, ob du jemanden datest, weil er dich wirklich berührt – oder nur, weil du Angst vorm Alleinsein hast. Damit, dass du dich endlich nicht mehr weigerst, deine Lektionen zu lernen.

Weil Liebe uns nicht einfach so in den Schoß fällt. Sie beginnt nicht erst mit einem Antrag, und sie steht auch nicht plötzlich und aus dem Nichts vor unserer Tür. Es geht nicht nur um Timing, nicht nur um Schicksal, nicht nur um Glück. Es geht um Verantwortung – für uns selbst und für die Entscheidungen, die wir treffen. Die Welt dort draußen ist keine Enttäuschung, die Liebe ist nicht verloren, und die Fuckboys finden uns nicht einfach. Wir suchen sie aus. Nicht das Universum hat diesen nächsten Fehler für uns gematcht. Im Zweifel waren wir es selbst.

In den nächsten vier Kapiteln blicke ich zurück auf so vieles, das ich loslassen oder verstehen musste, das ich zugeben musste, um endlich mutiger, offener, einfach besser zu daten. Um mir endlich selbst zuzutrauen, was danach kommt, was passiert, wenn jemand bleibt.

Tough Love!

Dating ist kein rätselhaftes Universum voller unerklärlicher Phänomene. Es ist kein kosmisches Rätsel, das es in Grund und Boden zu analysieren gilt, und wir müssen uns Dating im Jahr 2025 auch ganz sicher nicht mehr von Männern der »Generation beziehungsunfähig« erklären lassen, nur um uns selbst besser zu verstehen. Es ist weder »alles verloren«, noch »laufen da draußen eh nur Arschlöcher herum«.

Die Wahrheit ist viel simpler – und unbequemer: Wir treffen unsere Entscheidungen. Die Frage ist nur, ob wir endlich anfangen, gute zu treffen. Wir können nicht kontrollieren, was andere tun, aber wir können kontrollieren, wer wir sind, während wir daten. Und das fängt schon damit an, sich einzugestehen, dass man »irgendwann wieder eine Beziehung möchte«, anstatt sich selbst und anderen vorzuspielen, man hätte »eh längst aufgegeben« – nur um dann doch 25 Prozent der Bildschirmzeit in DMs und Apps zu verbringen, auf der Suche nach irgendeiner Form von Aufmerksamkeit und Bestätigung.

Schluss mit dieser Selbstverarsche, mit Halbsignalen und vagen Hoffnungen! Tough Love, Baby! Hier kommen meine ehrlichen Antworten auf die häufigsten Datingfragen – für alle, die endlich so daten wollen, als würden sie es wirklich meinen.

Ab wann daten wir uns eigentlich?

Ich habe da meine eigene Faustregel: Drei bis fünf Dates bedeuten erst mal nichts weiter, als sich kennenzulernen. Nach diesen ersten paar Treffen solltest du ungefähr wissen, ob du dir mehr vorstellen kannst (oder ehrlich sagen, dass du es nicht kannst) – ab da würde ich es Casual Dating nennen. Falls es exklusiv sein soll, dann ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt, um das anzusprechen. Nach drei Monaten solltest du ein Gefühl dafür haben, ob dieser Mensch dein boyfriend/girlfriend ist. Und wenn du dir nach drei Monaten immer noch unsicher bist (oder dein Gegenüber es ist), dann ist die Antwort wahrscheinlich Nein.

Wie spricht man das gefürchtete »Was sind wir eigentlich?« an?

Indem man es einfach sagt. Kein Warten auf das perfekte Timing, keine subtilen Andeutungen in der Hoffnung, dass der oder die andere von selbst darauf kommt. Sag es direkt: »Ich mag es, dich kennenzulernen, ich verbringe gerne Zeit mit dir und könnte mir vorstellen, dass das mit uns etwas werden könnte. Wenn du das nicht genauso siehst, verstehe ich das – aber dann kann ich dich nicht weiter treffen.« Fertig. Keine Spielchen, kein Gedankenlesen, keine Obsession über die perfekt formulierte Nachricht.

Das klingt so einfach, aber fühlt sich wahnsinnig schwer an!

Ja, natürlich. Weil der Wunsch, nicht allein zu sein – oder die Angst, zurückgewiesen zu werden –, oft lauter ist als unser Bedürfnis, fair behandelt zu werden.