Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Assessor Georg Hiebler

- Sprache: Deutsch

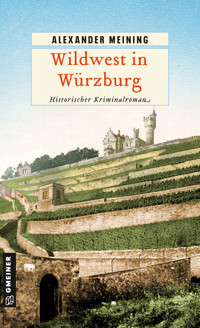

Würzburg, 1891: Georg Hiebler ist auf Freiersfüßen. Ein Besuch der Buffalo Bill’s Wild-West-Show soll die Verlobung mit Agathe perfekt machen. Doch dann geschieht ein Mord. Ein Sioux-Krieger verschwindet und Hieblers ehemalige Liebschaft Rosa ist auch in der Stadt. Statt sich um seine Braut zu kümmern, beginnt er unter Cowboys und Winzern zu ermitteln. Nichts läuft wie geplant, und anstatt den Mörder zu überführen, muss Hiebler bald selbst um sein Leben fürchten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alexander Meining

Wildwest in Würzburg

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

Ein Sioux im Weinberg Würzburg 1891: Die umjubelte Buffalo Bill’s Wild-West-Show gastiert in der Stadt. Georg Hiebler nutzt die Gelegenheit eines Besuchs des Spektakels, um Agathe endgültig davon zu überzeugen, sich mit ihm zu verloben. Zunächst scheint sein Plan aufzugehen. Agathe und ihr Vater, der Baron von Schlickau, sind beglückt. Doch dann wird am nächsten Tag eine skalpierte Leiche vor Hieblers Hotel gefunden. Das Mordopfer ist ein alter Bekannter. War ein plötzlich vermisster Sioux-Krieger der Täter? Und dann ist auch noch Rosa, die lange Zeit verschwundene ehemalige Liebschaft Hieblers in der Stadt. Stur und ehrgeizig ermittelt er mit Hauptwachtmeister Deschel und vergisst dabei den eigentlichen Grund seiner Reise. Eine Spur führt ihn nach Thüngersheim am Main. Doch statt den Fall rasch zu lösen, muss Hiebler plötzlich um sein Leben kämpfen.

Geboren und aufgewachsen ist Alexander Meining in München. Dort begann er Geschichte zu studieren, bevor er zur Medizin wechselte. Inzwischen lebt, arbeitet und schreibt er in Würzburg. »Wildwest in Würzburg« ist der vierte Teil der erstmals 2022 veröffentlichten »Georg-Hiebler-Reihe«. Zudem erschien im Gmeiner-Verlag »Der alte Mann vom Main«, ein auf historischen Tatsachen basierender Roman über die letzten Kriegstage 1945 in Würzburg.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © Sammlung Willi Dürrnagel

ISBN 978-3-7349-3450-6

Haftungsausschluss

Die meisten Personen und ein Großteil der Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

PERSONENREGISTER HISTORISCHER PERSONEN

Professor Adam Kunkel (Toxikologe, Würzburg)

John M. Burke (Manager der Buffalo Bill’s Wild-West-Show, Vereinigte Staaten von Amerika)

William Frederick Cody, genannt Buffalo Bill (Vereinigte Staaten von Amerika)

Annie Oakley (Kunstschützin, Vereinigte Staaten von Amerika)

Frank Butler (Annie Oakleys Ehemann, Manager und Assistent, Vereinigte Staaten von Amerika)

KAPITEL EINS

GEORG VON HIEBLER warf einen letzten kontrollierenden Blick in den Spiegel. Er strich sich den Schnurrbart glatt und legte eine dunkelblonde Haarsträhne, die ihm ein bis zwei Zentimeter zu weit in die Stirn hing, nach hinten. Er drehte sich vom Spiegel weg, zog seinen Frack an, nahm die weißen Stoffhandschuhe in die rechte und den schwarz-lackierten Zylinder in die linke Hand. Es folgte ein kurzes, bestätigendes Nicken. So konnte er das Zimmer verlassen. Hiebler legte die Handschuhe in den Zylinder, kramte seine goldene Taschenuhr aus der Westentasche und klappte deren Deckel auf.

In fünf Minuten würde er sich mit Agathe und ihrem Vater in der Empfangshalle des Hotels treffen. Hiebler wollte pünktlich sein, aber bloß nicht den Eindruck vermitteln, als hätte er schon sehnsüchtig auf seine Gäste gewartet. Von dem Hotelzimmer den Gang hinab und die Stufen hinunter würde er etwa zwei Minuten brauchen, also hatte er noch drei Minuten Zeit. Er stellte sich vor das Fenster seines Zimmers und blickte nachdenklich nach draußen. Auf einer Anhöhe oberhalb der Stadt thronte die Marienfestung. Darunter war der Main. Eine Schiffsanlegestelle am Mainkai mit hölzernem Kran zum Be- und Entladen der Flussboote, die hier anlegten, trennte die Außenfassade des Hotels von dem gemächlich dahinfließenden Strom.

Hiebler war nun bereits das vierte Mal in Würzburg. 1888, dreieinhalb Jahre zuvor, hatte er den Mord im Ringpark aufgeklärt. Es folgten die Vereitelung des Anschlags auf den Prinzregenten und die Aufdeckung eines mörderischen Komplotts deutschnationaler Kräfte. Dieses Mal hatte er die Reise aus freiem Willen und ohne Auftrag angetreten. Er hatte weder vor, einen Mord aufzuklären noch ein Verbrechen zu verhindern. Der Grund der Reise war privater Natur: Hiebler war auf Freiersfüßen. Mit bald 30 Jahren war es an der Zeit, sich nach einer passenden Ehefrau umzusehen. Und auf Agathe von Schlickau war seine Wahl gefallen. Er wollte ihr und vor allem ihrem Vater imponieren, wollte beiden zeigen, dass er ein Mann von Welt mit besten Verbindungen war. Wo andere scheiterten, würde er Erfolg haben und somit den endgültigen Beweis liefern, dass außer ihm kein anderer Ehemann für Agathe in Frage kommen würde.

Die Eintrittskarten für das Gastspiel der Buffalo Bill’s Wild-West-Show waren innerhalb kürzester Zeit nach Ankündigung der Europatournee des Ensembles vergriffen. Trotz eines zweiwöchigen Aufenthalts der Truppe wollten viele, zu viele, dem Spektakel beiwohnen. Nach Paris, Mailand und London waren Würzburg und Bremen die einzigen Gastspielorte im Deutschen Reich. Jedes Kind hatte von dem Spektakel erfahren. Warum jedoch ausgerechnet die unterfränkische Residenzstadt und nicht andere, bedeutendere Städte wie etwa die Landeshauptstadt München ausgewählt wurde, blieb ein Geheimnis. Hiebler kam das nur zugute. Als bayerischer Beamter und Leiter des königlichen Nachrichtenbureaus mit Beziehungen zum Würzburger Magistrat kam er relativ unkompliziert an drei Eintrittskarten. Das, wovon ein Großteil der Münchner Gesellschaft nur träumen konnte, nämlich wilde amerikanische Ureinwohner und Cowboys, Mustangpferde und Büffel aus dem amerikanischen Westen zu bestaunen – er machte es möglich. Mit dem spätsommerlichen Ausflug nach Würzburg, dem Besuch der Vorstellung und der Unterkunft im besten Hotel der Stadt würde er sich den Respekt von Agathes Vater verschaffen, dessen war er sich sicher. Es war keine billige Investition, aber eine, die es seiner Meinung nach wert sein sollte. Noch diesen Abend, spätestens während des Frühstücks am nächsten Morgen, würde er den Herrn Baron von Schlickau um die Hand von dessen Tochter bitten. Und er war sich sicher, dass trotz gewisser Standesunterschiede der Baron nach dem anstehenden Ereignis seinem Wunsch nachkommen würde.

Hiebler kramte die drei Eintrittskarten aus der Innentasche des Fracks, um sich zu vergewissern, dass sie noch da waren. Mit glückseligem Lächeln betrachtete er die drei Papierstreifen. Drei Plätze auf der Haupttribüne einer Vorführung, welche schon seit Monaten ausverkauft ist und ich habe sie, dachte er sich und steckte die Billets wieder ein.

Zufrieden mit sich selbst warf er einen weiteren selbstgefälligen Blick in den Spiegel. Er las erneut die Uhrzeit, klappte dann den Deckel zu, steckte die Uhr wieder in die Westentasche und verließ mit energischen Schritten das Zimmer.

Von den letzten Stufen der Treppe blickte Hiebler in die luxuriös ausgestattete Empfangshalle des Hotels. Kristallene Kronleuchter hingen von der Decke. Der Parkettboden war teilweise mit dicken Teppichen überdeckt. Zwischen Empfang und Haupteingang waren Sessel um kleine Tischchen gruppiert. Fast jeder Platz war belegt mit elegant gekleideten Menschen. Es war laut. Man schien sich allseits angeregt zu unterhalten. Hiebler suchte in dem Trubel nach Agathe und dem Baron von Schlickau. An einem Tisch saß eine Familie – Vater, Mutter und zwei Knaben. Wie alle anderen hier waren auch sie adrett gekleidet, nur fielen Hiebler sofort die ungewöhnlichen Kopfbedeckungen des Mannes und der Kinder auf. Der Mann hatte einen ausladenden, cremefarbenen Hut auf den Kopf, wie ihn Hiebler nur von den Plakaten der Wild-West-Show kannte. Die Jungs trugen voller Stolz einen Federschmuck. Hiebler ahnte, dass sich die Anwesenden in der Halle wohl alle das gleiche Ziel für die Abendgestaltung wie er selbst ausgesucht hatten. Schmunzelnd suchte er weiter nach den von Schlickaus, bis er schließlich etwas abseits auf einem der Sessel Agathe sah. Sie schien ihn schon erwartet zu haben und winkte ihm freundlich lächelnd.

Hiebler hatte sie vor einigen Monaten auf einem Ball seiner Studentenverbindung kennengelernt. Schon damals fiel ihm auf, dass sie ständig lächelte. Sie hatte ein ovales Gesicht mit leuchtenden Augen, die seitlich von Lachfältchen begrenzt waren. Ihre Nase war klein, die Wangenknochen hoch und der Mund breit mit geraden, weißen Zähnen hinter vollen Lippen. Agathe schien immer bester Laune zu sein. Hiebler hatte sie bisher nie traurig oder nachdenklich erlebt. Sogar in Momenten, in denen sie von ihrer vor einem Jahr verstorbenen Mutter erzählte, wirkte Agathe nicht betrübt. Vielmehr schien sie sich an den schönen Erinnerungen zu erfreuen. Sie hatte ein offenes Wesen, ohne dümmlich zu wirken, war groß und strahlte eine gewisse Eleganz aus.

Agathe gefiel Hiebler. Liebte er sie? Nein, das tat er nicht. Zumindest noch nicht, aber er war sich sicher, dass er mit ihr als Gattin an seiner Seite die richtige Wahl treffen würde und von all seinen Freunden und Bekannten beneidet werden würde. Sie war hübsch, adelig und finanziell abgesichert.

Neben Agathe stand ihr Vater, ein kleiner dicker Mann mit Halbglatze, Knollennase und grauem Musketier-Bärtchen. Der Baron von Schlickau sah nachdenklich aus dem Fenster. Er hatte die rechte Hand auf der Lehne von Agathes Sessel abgelegt. Auch wenn er seine Tochter nicht direkt berührte, so war ersichtlich, dass er die Hand über sie hielt. Nichts würde Agathe ohne ihres Vaters Zustimmung unternehmen dürfen – zumindest so lange nicht, bis sie einen passenden Ehemann gefunden hatte. Als Hiebler die beiden beobachtete, überlegte er sich, wie es möglich sein konnte, dass zwischen Vater und Tochter so überhaupt keine gemeinsamen Merkmale festzustellen waren – weder äußerlich noch in deren Verhalten. Wer weiß, welches Geheimnis die Baroness letztes Jahr mit in ihr Grab genommen hatte, fragte er sich. Dann erwiderte er Agathes Lächeln, hob kurz grüßend die Hand und ging beschwingt zu den beiden durch das Foyer des Hotels.

»Schön, dass Sie schon warten«, begrüßte er sie. »Ich hoffe, das Hotel gefällt Ihnen?« Er machte vor dem Baron eine Verbeugung und gab Agathe einen angedeuteten Handkuss. Beide blieben stumm. Agathes Lächeln wurde etwas breiter. Von Schlickau nickte nur kurz.

Hiebler kramte erneut seine Taschenuhr hervor, klappte den Deckel auf und warf einen prüfenden Blick auf das Ziffernblatt, um zu verdeutlichen, dass er auf die Minute pünktlich war. »Ich habe eine Kutsche bestellt. Agathe? Herr Baron? Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«, sagte er, steckte die Uhr wieder ein und ging voraus zum Ausgang. Kommentarlos folgten ihm die beiden.

Die warme Septembersonne blendete, als sie das Hotel verlassen hatten und auf der Büttnerstraße waren. Eigentlich war es den ganzen Sommer über warm gewesen. Soweit Hiebler sich erinnern konnte, würde in wenigen Tagen die Weinlese beginnen. Würzburg zeigt sich von seiner besten Seite mit dem perfekten Wetter für einen gelungenen Abend, dachte er sich, ging zur Kutsche und half Agathe beim Einsteigen. Er hatte bewusst eine Kalesche mit Faltverdeck und nur einem einzelnen Pferd als Zugtier geordert. So konnte er seinen Gästen während der gemütlichen Fahrt am frühen Abend einen Eindruck von der Würzburger Innenstadt bieten.

»Zur Talavera über die alte Mainbrücke«, rief Hiebler dem Kutscher zu, nachdem er selbst neben ihm auf dem Kutschbock Platz genommen hatte.

»Wohin auch sonst diese Tage?«, erwiderte der Kutscher gelangweilt, gab einen Pfiff von sich und ließ das Pferd über das Kopfsteinpflaster der Straßen der Würzburger Innenstadt traben.

KAPITEL ZWEI

ZEHN MINUTEN SPÄTER hatten sie ihr Ziel erreicht. Die Talavera war letztendlich nichts anderes als ein großes, unbebautes Gelände auf der linken Mainseite. Der Name ging auf ein kleines Ausflugsrestaurant am Rande des Platzes zurück, welches nach der spanischen Stadt Talavera de la Reina benannt wurde. Aktuell war jedoch von der Gaststätte nichts zu sehen. Auf dem Platz gleich nach der Luitpoldbrücke stauten sich Kutschen. Dicht an dicht standen Menschen, die sich aufgeregt miteinander unterhielten. Händler boten Mahlzeiten und Getränke an. An anderen Ständen wurde billiger nachgeahmter Schmuck, einzelne Federn an geschmückten Bändern, Federkränze sowie Cowboy-Hüte zu viel zu hohen Preisen an gierige Kundschaft verkauft. Je kitschiger die Ware, umso teurer war der Preis.

Hiebler bezahlte den Kutscher und half Agathe beim Aussteigen. Langsam kämpften sie sich durch die Menschenmenge in Richtung Mainufer. Auf der Mainwiese, dort wo sonst Schafe grasten, erstreckte sich nun eine das gesamte Freigelände einnehmende Zeltanlage. Nahe der Brücke war ein U-förmiges Zelt mit Tribünenanlagen aufgebaut. Davor war der Einlass mit Kartenkontrolle. Hiebler hatte bisher nie derartig große Zelte gesehen. Auch die Bierzelte auf dem ihm bekannten Münchner Oktoberfest waren maximal halb so groß wie das, was sich hier ausbreitete. Mainabwärts war Platz für Stallungen, Wohnwägen und etwa zwei Dutzend weitere Zelte unterschiedlicher Größe.

Am Eingang zu dem Gelände standen als Cowboy verkleidete Kontrolleure, denen Hiebler seine drei Billetts zeigte. Agathe, der Baron und er selbst wurden mit einem freundlichen Winken reingelassen. Dann führte sie der Weg weiter in die Arena. Mit großen Augen sahen sie sich um. Sogar der bisher eher verschlossen und missmutig wirkende Baron von Schlickau konnte nicht verbergen, wie ihn die Szenerie beeindruckte. Eine mit Sand bedeckte Reitbahn über etwa 30 auf 70 Meter wurde an den Längsseiten und der Kopfseite von überdachten Zuschauertribünen umsäumt. Gegenüber der Haupttribüne an der Frontseite wurde die Arena durch eine bemalte, etwa fünf Meter hohe Leinwand begrenzt, auf der eine Landschaft des Wilden Westens abgebildet war: Kakteen, kahle Felsen und Berge, dürre Bäume, Mustangpferde und Bisons. In der Mitte des Platzes war ein Podest aufgebaut, auf dem wiederum ein riesiges Megafon fest montiert war. Das Megafon war etwa zwei Meter lang. Der Trichter hatte einen Durchmesser von knapp einem Meter, sodass wohl jeder Zuschauer – auch auf dem hintersten Platz – den Sprecher am anderen Ende des bronzeglänzenden Ungetüms würde hören können.

Während Hiebler und seine Begleitung mit offenem Mund die Szenerie bestaunten, drängten andere Zuschauer von hinten nach. Ein als Cowboy verkleideter Ordner ließ sich schließlich von Hiebler die Eintrittskarten ein zweites Mal zeigen und wies ihnen freundlich, aber bestimmt ihre Plätze auf der Tribüne am Kopfende der Reitbahn zu. Sie setzten sich auf drei Klappstühle in der zehnten Reihe und sahen zu, wie sich die leeren Stühle einer nach dem anderen füllten. Das Gemurmel unter dem Zeltdach wurde immer lauter, bis schließlich um Punkt 18 Uhr dieses spätsommerlichen Abends aus dem Trichter des Megafons eine metallische Stimme dröhnte: »Hochverehrtes Publikum. Sehr geehrte Damen und Herren.«

Schlagartig verstummten die 15.000 Zuschauer auf den Tribünen.

»Wir heißen Sie willkommen in Buffalo Bill’s Wild-West-Show«, fuhr die Stimme fort. »Seien Sie heute Abend unser Gast und erleben Sie hier und nur für Sie die Eroberung der Prärie des amerikanischen Westens.«

Hiebler war überrascht. Der Sprecher war offensichtlich ein Deutscher. Er meinte sogar, einen fränkischen Akzent in dessen Stimme zu hören. Hiebler versuchte, das Gesicht der Person hinter dem gigantischen Megafon zu erblicken. Irgendwie kamen ihm Stimme und Erscheinung des Mannes bekannt vor. Außer einem kleinen und etwas stämmigen Körper sah er jedoch nichts. Der Kopf war vollständig durch den bronzenen Trichter verdeckt.

»Ladies and Gentlemen«, fuhr der Sprecher fort, »begrüßen Sie jetzt mit mir Oberst William Frederick Cody, auf der ganzen Welt bekannt unter dem Namen Buffalo Bill.«

Nun ging ein Raunen durch die Ränge.

Langsam entstand eine Lücke in der Mitte der bemalten Leinwand am Ende der Arena. Als ob er direkt aus der Prärie auf die Würzburger Mainwiese ritt, trabte ein vollständig in Weiß gekleideter Mann im Sattel eines Schimmels langsam in Richtung der Tribüne.

Alle beugten sich nach vorne, um möglichst viel von dem Reiter zu sehen. Agathe kramte eilig ein Opernglas aus ihrer Handtasche hervor. Mit offenem Mund verfolgte sie Reiter und Pferd. »Das muss er sein. Da, das ist Buffalo Bill!«, gluckste sie aufgeregt.

Unter der breiten Krempe des typischen Huts der amerikanischen Siedler fiel langes, grau meliertes Haar auf die Schultern des Reiters. Er blickte ernst und entschlossen mit vorgestrecktem Kinn. Jeder in der Arena kannte Buffalo Bill. Das Gesicht mit dem markanten Bart, die Kleidung, dem wellenden Haar, man kannte es von den Hunderten von Plakaten, die in der Stadt hingen. Ihn jetzt jedoch lebendig zu sehen, rief begeisterndes Klatschen hervor. Buffalo Bill reagierte gelassen, ohne eine Miene zu verziehen. Er ritt noch etwas weiter, bis er zehn Meter vor der Haupttribüne den Zügel hob und sein Pferd zum Stehen brachte. Dann lupfte er den Hut und verneigte sich vor dem Publikum. Kurz meinte man ein leichtes Lächeln auf Buffalo Bills Lippen zu sehen, als er seinem Schimmel die Sporen gab und kehrtmachte. Genau auf der Mitte des Platzes blieb er erneut stehen. In diesem Moment öffnete sich die Leinwand und etwa 50 bis 60 Cowboys galoppierten, so schnell ihre Pferde laufen konnten, mit lautem Geschrei in die Arena. Sie umkreisten Buffalo Bill und schossen dabei wild in die Luft. Einige Reiter rissen ihre Pferde zu Boden, verschanzten sich hinter den Leibern der Tiere und ballerten mit Revolvern und Gewehren auf einen imaginären Feind. Oh- und Ah-Laute kamen von der Tribüne. Buffalo Bill hingegen schien das Treiben völlig kaltzulassen. Er setzte sein Pferd erneut in Bewegung und ritt langsam durch die Reihen der Cowboys, bis er wieder hinter der Leinwand verschwand.

Das Spektakel hatte begonnen!

Kurz nachdem der Initiator, Eigentümer und Star verschwunden war, galoppierten weitere zwei Dutzend Cowboys, so schnell sie konnten, in die Arena. »Die Helden des Wilden Westens – die Eroberer der Prärie«, wurden sie von dem Sprecher hinter dem Megafon angekündigt. Die Cowboys trieben ihre Pferde an und ritten direkt auf die Haupttribüne zu. Etwa fünf Meter vor den sich reflexartig duckenden Zuschauern rissen die Reiter an den Zügeln, brachten die Pferde abrupt zum Stillstand und zerrten die Mustangs schließlich zu Boden. Sie lösten Lassos vom Sattel und ließen diese in der Luft kreisen. Das Publikum war nun außer sich vor Begeisterung. »Und hier die Vasqueros aus dem fernen Mexiko«, fuhr der Sprecher fort, als zeitgleich etwa zehn Männer in bunter Kleidung mit Sombreros auf Ponys einen Stierbullen über das Gelände trieben. Kunstvoll mit waghalsigen Wendemanövern hielten sie den Stier in ihrer Mitte und warfen ihre Lassos auf das wilde Tier. Als etwa fünf Reiter den Bullen an seinen Hörnern gefesselt hatten, bäumte sich dieser auf. Schrille Schreie aus dem Publikum ertönten – teils aus Angst, teils aus Begeisterung. Einige Cowboys eilten zu Hilfe und zerrten mit an den Seilen, bis der Stier endlich unter tosendem Applaus auf den staubigen Boden fiel.

»Hast du das gesehen, Agathe?«, rief der ansonsten so spröde Baron von Schlickau mit festzementiertem Grinsen. »Im vollen Galopp werfen diese Mexikaner zielsicher ihre Lassos über die Stierhörner. Sieh dir das an Tochter«, gluckste der Baron ein weiteres Mal und zeigte mit dem Finger auf den sich im Staub wälzenden Bullen. Agathe nickte freudestrahlend. Dann zwinkerte sie lächelnd Hiebler zu. Dieser war sich jetzt, nachdem gerade mal zehn Minuten der Darbietung vorbei waren, sicher, dass sich der Ausflug nach Würzburg gelohnt hatte. Zufrieden mit sich selbst erwiderte er Agathes Lächeln.

Nachdem das Rodeo vorbei war und Pferde, Stier und Reiter verschwunden waren, wurde es stiller. Jeder atmete tief durch und starrte auf die Leinwand, wartend, welche wilden Horden wohl als Nächste auf die Reitbahn galoppieren würden. Nach einer Weile angespannten Schweigens öffnete sich schließlich ganz langsam und nur wenige Handbreit weit ein Spalt in der Mitte der Leinwand. Hindurch schritt eine kleine und zierliche Frau mit blauem Kleid und hellem Cowboyhut. Sie trug das lange, brünette Haar entgegen der sonstigen Gepflogenheit nicht zum Zopf gebunden und hochgesteckt, sondern offen, die schmalen Schultern bedeckend.

Hiebler dachte zunächst, dass es sich um ein etwa zwölfjähriges Mädchen handelte. Kaum, dass die Frau die Arena betreten hatte, begann das Publikum erst zögerlich, dann frenetisch zu applaudieren. Drei Reihen hinter Hiebler stand ein dicker Mann mit langem Schnurrbart auf. »Anniiiieee! Annie Oakley!«, rief er überschwänglich und klatschte laut. Der Mann schien nicht zum ersten Mal die Wild-West-Show zu sehen.

»Wer ist die Frau?«, fragte Agathe und starrte durch ihr Opernglas. Hiebler hob die Schultern hoch.

»Ich bin mir nicht sicher, aber im Programm steht etwas von einer Annie Oakley, der besten Kunstschützin der Welt«, erwiderte er leise und begann zur Bestätigung im Programmheft zu blättern. Die mädchenhafte Gestalt nahm währenddessen ihren Hut ab und begrüßte lächelnd das Publikum. Hinter ihr betrat jetzt ein Mann mit Melone und gestreifter Weste die Manege. Auf seinen Schultern trug er links und rechts je ein Karabinergewehr.

»Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum«, ertönte die Stimme aus dem Megafon. »Begrüßen Sie mit mir Madame Annie Oakley, die wilde Rose der Prärie!«

Erneut folgte begeisterter Applaus.

Annie nahm ihrem Gehilfen die beiden Waffen ab, während dieser sich etwa zehn Meter entfernt von ihr positionierte.

»Pst, ich darf Sie nun um absolute Ruhe bitten«, flüsterte der Sprecher, als Annie eines der beiden Gewehre anlegte. Sofort herrschte Stille.

Jetzt begann die Show der Annie Oakley. Sie traf präzise und in atemberaubender Geschwindigkeit nach kurzem Durchladen Glaskugeln und Spielkarten, die ihr Helfer in die Luft geworfen hatte. Dann wurde zum Nachweis ihrer Treffsicherheit ein junger Mann aus dem Publikum in die Manege gebeten, der die Intaktheit der Spielkarten vor, und das Loch in der Mitte nach dem Schuss bezeugen sollte. Bevor der Mann wieder zu seinem Platz gehen durfte, bot ihm Annies Helfer eine Zigarette an. Als der Mann aus dem Publikum die Zigarette entgegennehmen wollte, schoss Annie die Zigarette aus der Hand ihres Helfers. »No smoking!«, sagte sie streng und lächelte dann schelmisch. Der junge Mann aus dem Publikum wich ängstlich zurück, das Publikum johlte.

Zuletzt ließ sich Annie Oakley einen Spiegel reichen und entfernte sich weitere zehn Schritte von ihrem Helfer. Als dieser eine Spielkarte in die Luft hielt, drehte Annie ihm den Rücken zu. Sie legte das Gewehr mit der Mündung rückwärts auf ihre Schulter. Dann warf sie einen Blick in den Spiegel, schoss – und traf über den Rücken genau in die Mitte der Karte. Donnernder, nicht enden wollender Applaus folgte.

»Unglaublich! Einfach famos! Wie schafft sie das?«, rief Baron von Schlickau und erhob sich wild klatschend von seinem Sitz. Agathe hakte sich glückselig bei Hiebler ein.

Als der Applaus schließlich etwas abflachte, machte Annie einen Knicks, ihr Helfer verbeugte sich, und beide liefen in das Publikum winkend zurück, bis sie wieder hinter der Leinwand verschwanden.