4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

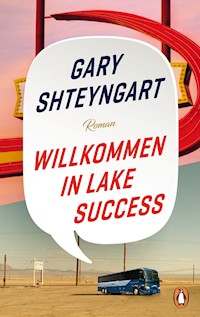

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein wahnwitziger Roadtrip durch das zerrissene Amerika

Barry Cohen, Sohn eines jüdischen Poolreinigers aus der Bronx, lebt den amerikanischen Traum mit großem Haus und bildschöner Ehefrau. Doch dann kommt der Tag, an dem er begreift, dass sein Sohn niemals in seine Fußstapfen treten wird. Sein ganzer Lebensplan steht auf dem Kopf und gleichzeitig ist auch noch die Börsenaufsicht hinter ihm her. Ohne nachzudenken flieht Barry in einem Greyhound-Bus aus New York – auf der Suche nach seiner Collegeliebe Layla, die er seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat. Kann er nach so langer Zeit mit ihr das Leben von damals wieder aufnehmen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 631

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Am Puls des heutigen Amerika – »man möchte schreien, weil dieser Roman so wahr und so unglaublich lustig ist« (Richard Ford)

Eines frühen Morgens entledigt sich Barry Cohen, Master of the Universe, der Fesseln seines allzu perfekten Lebens. Der Sohn eines jüdischen Poolreinigers hat eine traumhafte Karriere gemacht: Seine Hedgefonds spülen ihm Millionen aufs Konto, für ihn zählen nur Status, Ruhm, Prestige und Perfektion. Doch dann kommt der Tag des tiefen Falls: Er begreift, dass sein Sohn niemals in seine Fußstapfen treten wird. Mit nichts als seinen Lieblingsuhren im Gepäck flieht Barry mit einem Greyhound-Bus aus New York. Sein irrwitziger Plan: nach zwanzig Jahren seine College-Liebe Layla in El Paso zu treffen. Ob er mit ihr das echtere Leben von damals wieder aufnehmen kann?

Bestsellerautor Gary Shteyngart nimmt uns in dieser Great American Novel mit auf eine turbulente Reise durch das zutiefst gespaltene Amerika der Vor-Trump-Ära – und erzählt von der Suche eines Mannes nach dem wahren Glück. Großherzig, klug und witzig!

Gary Shteyngart wurde 1972 als Sohn jüdischer Eltern in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren und kam im Alter von sieben Jahren in die USA. Er legte 2002 mit »Handbuch für den russischen Debütanten« seinen Erstling vor, ein New-York-Times-Bestseller, der u. a. mit dem National Jewish Book Award for Fiction geehrt wurde. Es folgten die vielfach ausgezeichneten Erfolgsromane »Absurdistan« und »Super Sad True Love Story« sowie zuletzt sein autobiografisches Buch »Kleiner Versager«. »Willkommen in Lake Success« ist der vierte Roman des New Yorker Kultautors.

»Gary Shteyngart ist einer der originellsten und anregendsten Autoren seiner Generation.« The New York Times

»In ›Willkommen in Lake Success‹ hört Gary Shteyngart Amerika genau zu, seinem einfältigen Gerede, seinem aufdringlichen Wehklagen, seiner stürmischen Selbstverachtung. Seinem Herzschlag. Man möchte schreien, weil dieser Roman so wahr und so unglaublich lustig ist.« Richard Ford

»Gary Shteyngart hält in ›Willkommen in Lake Success‹ der amerikanischen Kultur den Spiegel vor – treffsicher und erschütternd.« Elizabeth Gilbert

»Es bereitet riesige Freude, Amerika durch die Filter von Shteyngarts Fantasie mit Retroeffekten zu betrachten – seine Landschaften, die Menschen, die Politik, die zunehmenden feudalen Ungleichheiten … Ein großer Roman – penetrant, verspielt und darauf aus, die Dissonanzen und Illusionen zu beleuchten, die dieses seltsame und seltsamer werdende Land im Griff haben.« The New York Times Book Review

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

Aus dem Englischen von Ingo Herzke

1 ZIEL AMERIKA

Barry Cohen, ein Mann, der Anlagen im Wert von 2,4 Milliarden Dollar verwaltete, taumelte in den Busbahnhof der Port Authority an der Südspitze Manhattans. Er war sichtlich betrunken und blutete. Über seiner linken Augenbraue klaffte ein sauberer Schnitt, der vom Fingernagel des Kindermädchens stammte, und von seiner Frau hatte er einen tränenförmigen Kratzer unterm Auge. Es war drei Uhr zwanzig in der Früh.

Zum letzten Mal war er an diesem Busbahnhof vor vierundzwanzig Jahren gewesen. Er war als Student mit dem Bus nach Richmond, Virginia, gefahren, um seine damalige Freundin zu besuchen. Diese jugendliche Busreise lief immer dann in seinem Kopf wie ein Spielfilm ab, wenn der S&P-Index ihn fertigmachte oder er neue schreckliche Fakten über den Gesundheitszustand seines Sohnes erfuhr. Wenn Barry die Augen schloss, sah er den weiten Schwung des Highways vor sich und hörte sein Land von beiden Seiten der Straße nach ihm rufen. Er sah sich schon in irgendeinem Imbissschuppen am Straßenrand auf einer harten Holzbank sitzen. Eine kräftig gebaute Frau, die wie eine Krabbe ging und viele Geschichten zu erzählen hatte, würde ihm einen Teller mit essigsauren Bohnen und Grillfleisch bringen. Sie würden auf Augenhöhe darüber reden, was in ihrem Leben schiefgelaufen war, und sie würde kein Geld für das Essen nehmen wollen, aber er würde dennoch bezahlen. Und dann würde sie Vielen Dank, Barry sagen, denn trotz der ungeheuren Unterschiede in den Finanzen, die sie zu verwalten hatten, würden sie sich schon mit Vornamen anreden.

Er stolperte zu den Polizistinnen und Polizisten, die nachts die Sperren bewachten, durch die Reisende von der Straße zu den Bussteigen geleitet wurden. »Wo sind die Busse?«, fragte er. »Ich will weg hier.«

Für die Polizei sah er wie der typische New Yorker aus. Ein blutender Mann, zerzaustes, vom Nachtschweiß strähniges Haar, eine Weste von Patagonia über dem Hemd von Vineyard Vines, auf der nur das Wort CITI stand. Er war groß und hatte die Figur eines Schwimmers – breite Schultern verjüngten sich bis hin zu zwei weiblich anmutenden Handgelenken, was zu jeder Zeit eine Bürde war, aber noch nie so sehr wie im Jahr 2016, am Anfang des ersten Trump-Sommers. Er atmete schwer, nachdem er einen Rollkoffer von seiner Wohnung am Madison Square Park bis hierher geschleift hatte, zwanzig Blocks weit. Die Nacht war warm und windig, eine perfekte Ich-will-nicht-sterben-Nacht in Manhattan, und mit jeder überquerten Straßenkreuzung war er sicherer geworden, dass er in Bezug auf seine Ehe das Richtige tat.

»Unten«, sagte einer der Polizisten.

Barry folgte seinem Hinweis, und der kleine Rollkoffer schlingerte hinter ihm her. Hier war die Luft anders. Mit Sicherheit konnte er sich nicht erinnern, in letzter Zeit oder überhaupt irgendwann Luft dieser Qualität eingeatmet zu haben. Am ehesten ließ sie sich so beschreiben: Sie roch wie ein Fuß. Aber wessen Fuß? Er roch nicht häufig an Füßen, außer vielleicht in der Umkleidekabine des Fitnessclubs, wo seine eigenen Füße Chlor ausdünsteten, weil er geschwommen war. Die Füße seiner Frau dufteten mit Sicherheit nach Geißblatt, wie alles an ihr, aber an sie wollte er jetzt nicht denken.

Es gab einen Greyhound-Schalter, doch der war zu, der Rollladen heruntergelassen, und es hing keine Mitteilung daran, wann er wieder öffnen würde. »Sozialismus«, sagte Barry laut, obwohl er wusste, dass Greyhound Lines eine in Dallas ansässige Tochtergesellschaft des schottischen Unternehmens FirstGroup war und kein öffentlicher Dienstleister. Er hatte an diesem Abend Karuizawa Whisky im Wert von zwanzigtausend Dollar getrunken. Da durfte er Fehler machen.

Daneben war ein Hudson-News-Reisekiosk, und Barry steuerte auf den alten, indisch aussehenden Mann hinter der Theke zu. »Wo sind die Busse?«, fragte er.

»Unten«, sagte der Alte.

»Ich bin unten.«

Der alte Inder zuckte die Achseln. Er betrachtete Barry und sein blutendes Gesicht mit verschleiertem Blick, so als wollte er zu seinem Untergang beitragen. Barry hasste ihn. Er konnte ihn hassen, weil seine Frau Inderin war.

»Haben Sie die Zeitschrift WatchTime?«

»Nein.«

»Watch Journal?«

»Nein.«

»Irgendwas über Armbanduhren?«

»Nein.«

Hier war keine Kommunikation mehr zu erwarten. Er schaute sich um. Der sozialistische Greyhound-Schalter war noch immer geschlossen. Un-fass-bar. Ein Schild wies den Weg ZU DEN BUSSTEIGEN 1–78. Vielleicht waren dort die Busse. Die Rolltreppe, die nach unten führte, war kaputt, und ein weiterer Inder mit einer Weste von Hudson News saß auf der obersten Stufe, den Kopf in die Hände gelegt. Er schien zu weinen. Einer von Barrys besten Tradern hieß Akash Singh, aber der war ein Killer auf dem Börsenparkett.

Barry zerrte seinen Koffer die kaputte Rolltreppe hinunter und sorgte sich um die Armbanduhren darin. Die automatischen waren sicher in ihren Uhrenbewegern von SwissKubiK, doch die mit Handaufzug sollten solchen Erschütterungen eigentlich nicht ausgesetzt werden, vor allem die Universal Genève TriCompax nicht, die 1940 hergestellt und schon etwas anfällig war. Barry konnte normalerweise zu keiner Reise aufbrechen, ohne nicht mindestens drei Uhren als Begleitung einzupacken, denn jede einzelne war ein alter und seltener Freund, aber um diese Reise zu Ende zu bringen, brauchte er mindestens ein halbes Dutzend davon. Er nahm den Koffer in die Hand, doch vom Hochheben wurde ihm übel. Er setzte sich auf eine Stufe und betrachtete den weinenden Inder über ihm. Er würde es durchstehen. Nach dem, was er in diesem Jahr hatte ertragen müssen, konnte er alles durchstehen. Seine Frau liebte ihn nicht. Begehrte ihn nicht. Und obwohl er sie wollte, war er sich nicht sicher, ob er sie liebte. Er dachte an die Fahrt nach Richmond, Virginia, vor langer Zeit, als er Layla besuchte, seine Freundin vom College, und an den Wind in seinen Haaren, als der Bus in den Lincoln Tunnel und dann nach New Jersey sauste. Hatte er wirklich Wind in den Haaren gespürt? Konnte man Busfenster damals noch öffnen? Ja, so musste es gewesen sein. Würden sie heute noch aufgehen? Wahrscheinlich nicht. Aber er konnte sich den Wind in den Haaren vorstellen, in den wenigen, die ihm noch blieben, denn entgegen der Behauptung seiner Frau hatte er Fantasie. Er stand auf, drückte sich den Rollkoffer mit den Uhren an die Brust und ging die übrigen Stufen hinunter.

Es war nicht gut hier. Gar nicht gut. Es roch, als hätte jemand ein Fischbrötchen gegessen. Menschen saßen auf Bänken, auf ihrem Gepäck, auf dem braunen Linoleumboden. Es gab Türen mit Nummern und Fahrtzielangaben, wie am Flughafen, und draußen vor diesen Türen warteten die ganzen Busse in Gestank und Düsternis. Das war es doch. In unserem Land konnte man überall hinfahren. Die freie Straße! Barry hatte mal nach einer Wette mit Joey Goldblatt von Icarus Capital Management den Acela Express nach Boston genommen, und der Zug war schneller und angenehmer, aber dies war die freie Straße, und wenn du erst einmal auf der freien Straße warst, dann eilte das ganze Land herbei, um dich zu begrüßen und deinen Eistee nachzufüllen. Dann wurdest du zum Reisenden, und niemand konnte dir mehr nachsagen, dass du keine Fantasie und keine Seele habest, oder was seine Frau da gesagt hatte, um ihn vor dem guatemaltekischen Schriftsteller und dessen Frau, der Ärztin aus Hongkong, zu beleidigen, deren Wohnung er vor wenigen Stunden erst in der Whiskyhitze der Nacht unehrenhaft verlassen hatte. Vor anderen erniedrigt, in Gegenwart von Niedrigerstehenden heruntergemacht zu werden – das hatte er schon bei den Frauen seiner Hedgefonds-Freunde erlebt, und es war immer der erste Schritt zur Scheidung gewesen. In seinem Beruf war Stolz nicht verhandelbar.

Barry sah sich die Fahrtziele an. Washington Express. Cleveland Express. Casino Express. Es gab nur Expressbusse. Dann fand er, wonach er gesucht hatte. An einem Bussteig stand RICHMOND, VA. Der einzige Bus, der kein Express war. Schön. Er würde nach Richmond fahren. In den letzten zwei Monaten, seit der Diagnose seines Sohnes, hatte er auf Facebook herumgeklickt und herausgefunden, dass Layla ausgerechnet in El Paso in Texas lebte. Aber Richmond war zumindest ein Anfang. Bei Richmond ging es um Erinnerungen. Vielleicht wohnten ihre Eltern noch dort. Wäre das nicht eine Nummer, wenn er einfach so bei ihnen auftauchte? Und nicht mit dem Geschäftsflieger, sondern mit einem Greyhound?

An eines konnte er sich von der Busfahrt zu Layla vor langer Zeit noch erinnern: wie der abfahrende Greyhound eine Schleife nach der anderen durch die mysteriösen finsteren Eingeweide der Port Authority gedreht hatte, dann aber auf so eine goldene Überführung auffuhr, unter der die Stadt in all ihrer metallenen Art-déco-Pracht verführerisch lockend glänzte. An diesen Abschied, an diese Ausfahrt Richtung Himmel hatte Barry in den vergangenen drei Jahren immer häufiger gedacht, immer wenn die seelenzerfetzenden roten Zahlen auf seinen Bloomberg-Bildschirm krochen, neben dem er ein großes gerahmtes Foto seines Sohnes Shiva in seiner dunkeläugigen Schönheit stehen hatte; Shiva, der mürrisch eine Babypuppe namens Maurice in der Hand hielt, sie aber keines Blickes würdigte. Oben unterm Rahmen hatte Barry die Worte ICHLIEBEDICH, HÄSCHEN in kitschig goldenen Lettern einfügen lassen, um sich daran zu erinnern, dass er ihn wirklich mehr als alles andere liebte.

Ein junger Schwarzer mit grüner Weste stand vor dem Bussteig nach Richmond. Schwer zu sagen, was er dort tat, aber er hatte eine grüne Weste an. »Ich möchte eine Fahrkarte kaufen«, sagte Barry zu ihm.

»Verdammt«, sagte der Mann. »Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert?«

Zum ersten Mal überhaupt heute Nacht bemerkte jemand seine Schmerzen. »Meine Frau hat mich geschlagen«, sagte Barry. »Und das Kindermädchen meines Sohnes.«

»A-ha.« Eine Reihe Pickel überzog das Gesicht des Mannes.

»Ich möchte nach Richmond.«

»A-ha«, sagte der Mann mit der grünen Weste wieder.

»Ich habe noch keine Fahrkarte.«

»Da gehen Sie nach oben zum Schalter.«

»Der ist zu.«

»Klar, aber irgendwann wird er wieder aufmachen.«

»Wo ist denn die Toilette?«

»Die ist kaputt.«

»Kaputt?«

»Es gibt noch eine im dritten Stock, aber der Fahrstuhl fährt nur mit meinem Schlüssel.«

»Da hole ich mir wohl besser zuerst meine Fahrkarte.«

»Der Bus fährt noch nirgendwo hin. Ich kann Sie auch erst mit dem Schlüssel nach oben lassen. Mit so einem zerschlagenen Gesicht.«

Es wurde Zeit, den Handel abzuschließen – so als wäre der Mann ein potenzieller Investor. »Ich bin Barry Cohen. Echt nett, Sie kennenzulernen.«

»Ich bin Wayne. Wollen Sie nicht vielleicht doch zur Toilette?«

»Zuerst besorge ich mir eine Fahrkarte, Wayne. Sie sind wirklich ein verantwortungsvoller Mann. Ich wäre froh, wenn ich einen wie Sie in meinem Team hätte.«

»Arbeiten Sie für die Citibank?« Wayne hatte seine Citi-Weste bemerkt.

»Nein.«

»Dann muss ich doch Zweifel an Ihrer Kleiderwahl anmelden«, sagte Wayne. Er lächelte, und Barry erwiderte sein Lächeln. Sein erstes Lächeln heute Nacht.

Barry stieg mit seinem Handgepäck wieder die Rolltreppe hinauf. Der Mann mit der Weste von Hudson News hatte aufgehört zu weinen und starrte jetzt ausdruckslos mit geschwollenen Lidern die stillstehenden Stufen hinunter. Der Bus nach Richmond fuhr in zwanzig Minuten ab, aber der Rollladen vor dem Schalter war noch immer heruntergelassen. Eine Frau mit Hasenohren aus lila Netzstoff und einem Unterhemd, auf dem mit Strasssteinen PARIS stand, hielt sich an den Gitterstäben des Rollladens fest und sah die leeren Fahrkartenschalter so an, wie die Frau eines Marinesoldaten womöglich einem ablegenden Schiff nachschauen würde.

»Ich muss hier weg«, sagte Barry zu ihr.

Die Frau musterte sein Gesicht. Sie war dreißig oder fünfzig, schwer zu sagen, und Barry stellte sich vor, dass jede Sekunde ihres Lebens schmerzhaft gewesen war. »Ach, echt?«, sagte sie.

»Warum machen die den Schalter nicht auf?«

»Oben ist auch noch einer, aber der Typ hat gesagt, der ist wegen Technikerproblemen geschlossen.«

»Wegen Technikerproblemen?«

»Das hat er gesagt.«

»Da stimmt doch was nicht. Mein Bus fährt in zwanzig Minuten.«

»Wem sagen Sie das.«

»Da stimmt doch was nicht«, wiederholte Barry.

»Was kann ich denn dafür?«, fragte die Frau. Eines ihrer Netzhasenohren hing ihr ins Gesicht. Ihre unteren Schneidezähne schienen da zu sein, wo die oberen sein sollten, sie hatte gar keine unteren. Sie war weiß. Nach nur einer Stunde unterwegs fing Barry schon an, das Phänomen Trump zu begreifen. Idiotischerweise hatte er Marco Rubio 1,7 Millionen, beinahe zwei Mille, hinterhergeworfen. Aber was hatte er für eine Wahl gehabt? Er hatte ein Fünf-Stunden-Dinner mit Ted Cruz in einem Nebenzimmer der Gramercy Tavern durchgestanden, wonach Joey Goldblatt ihm zugeflüstert hatte: »Der Mann ist ein Psychopath.« Also hatten sie alle ihre Millionen auf Rubio gesetzt. Sie hätten zuerst diese Frau treffen sollen. Für sie konnte Rubio überhaupt nichts tun.

Ohne Fahrkarte konnte er nicht in den Bus steigen. Aber der Fahrkartenschalter war nicht offen. Er wischte auf seinem Handy herum.

Nein.

Stopp.

Sinn und Zweck dieser Reise war doch, dass er seine Probleme draußen in der Welt ganz allein lösen wollte, so wie die Frau mit den Hasenohren, so wie er selbst als neunzehnjähriger Student in Princeton. Wann war ihm dieser Neunzehnjährige abhandengekommen? Der so bereit gewesen war für Liebe und Herzschmerz, aber nicht für die Art von Herzschmerz, den sein Sohn Shiva ihm bereitete, sondern für einen, der wieder heilt.

Die Frau mit den Netzohren redete jetzt mit einer Transfrau, die gierig Kartoffelchips aus einer Tüte aß. Barry stand keinen halben Meter neben ihnen, wurde aber komplett ignoriert.

Er rief Sandy unter ihrer Notfallnummer an. Es ging auf vier Uhr zu, aber natürlich würde sie rangehen, und es würde keine zwei Sekunden dauern, bis sie den Schlaf aus ihrer Stimme verbannt hätte. Sandy hatte den gleichen Job für Pataki gemacht, als der Gouverneur war, so gut war sie. Er stellte sie sich vor, wie sie Hintern an Hintern neben ihrer grobknochigen dominikanischen Partnerin lag. Barry war Republikaner, aber schon lange für die gleichgeschlechtliche Ehe. Ständig redete er darüber. Er hatte sogar Sandy mal einen langen Vortrag darüber gehalten, dass sie und Wie-hieß-sie-noch? heiraten sollten, weil das Problem dieses Landes doch war …

»Was ist das Problem?«, fragte Sandy.

»Sie müssen mir ein Greyhound-Ticket nach Richmond, Virginia, buchen. Sofort.«

»Anmerkung«, sagte Sandy. »Sie klingen nicht besonders gut.« Dann sagte sie in rascher Folge noch eine Menge anderer Sachen. Sie wollte wissen, ob aus rechtlicher Sicht irgendwas los sei, worüber sie am Telefon besser nicht reden sollten, aber keine Sorge, sie sei mit Uber gleich da, er solle einfach auf sie warten. Was auch immer es sei, der Morgen würde sicher »eine Lösung« bringen. Sie erwähnte auch »die Optik«. Ob er wisse, wie es in einem Greyhound zugehe? Wenn er unbedingt nach Richmond müsse, gebe es einen NetJets-Flug ab Teterboro. Er könne in zwei Stunden »abheben«. Es gebe Direktflüge mit JetBlue, Delta und United. Außerdem den Acela Express mit Anschluss an einen Regionalzug. Wieso also unbedingt mit dem Bus? Ihre Kompetenz war bewundernswert. Sandy war die einzige Frau in seinem Unternehmen, abgesehen von den Schönheiten in der Abteilung Investor Relations. Sie hatten mal eine scharfzüngige Ex-Biologin aus Oxford eingestellt, die das Risikomanagement leitete, auch eine Lesbe, die ihm ins Gesicht gesagt hatte, er sei »zurückgeblieben«, aber nach drei Jahren voller Katastrophen, als ihre Vermögenswerte um mehr als die Hälfte geschrumpft waren, und dazu noch diese andere Sache, war sie zu einem Start-up im Silicon Valley gewechselt.

Während Sandys Kompetenz immer umfangreicher und eindringlicher durchs Telefon drang, betrachtete Barry die Frau mit den Netzhasenohren und die Transfrau mit den Chips von Lay’s, die ihn weiterhin ignorierten. Die Wut, die ihn vielleicht gerade seine Familie gekostet hatte, floss ihm noch durch die Adern. Männer und Frauen, Frauen und Männer. Seine Wut war nicht zu stoppen. »Als Sie mich als Büroleiterin eingestellt haben, habe ich Ihnen gesagt, ich müsse meinem Chef vertrauen können«, sagte Sandy. »Und darum muss ich jetzt wissen: Kann ich Ihnen vertrauen?«

»Machen Sie einfach Ihren Scheißjob!«, schrie er.

Die Transfrau neben ihm hörte auf, ihre Chips zu essen. Sie und ihre Gesprächspartnerin musterten sein kaputtes Gesicht. Unwillkürlich schauten sie sich nach Sicherheitskräften um, aber trotz des Namens »Port Authority« gab es so weit unterhalb der geordneten Bezirke der herrschaftlichen Stadt keine Autoritäten. Das war also aus ihm geworden – ein Mann, der Frauen anschrie. Der behinderte Kinder drangsalierte. Er sah Seemas und Shivas verängstigte Gesichter vor sich. Er hatte wegrennen müssen, ehe er noch mehr Schaden anrichtete. »Okay, okay«, sagte Sandy. »Bleiben Sie einfach, wo Sie sind.« Inzwischen hatte sich ihre Partnerin wahrscheinlich hellwach und mit glänzenden Lippen umgedreht, aufgeschreckt von der Unruhe, die durch ihren Achtzig-Quadratmeter-Glaskasten für 1,3 Millionen mitten in Brooklyn drang, und dachte, was alle New Yorker immer dachten, wenn Ärger drohte: Werde ich diese Wohnung aufgeben müssen?

Nachdem er seine Frau und das philippinische Kindermädchen fertiggemacht hatte, verdarb er jetzt auch noch zwei anderen Frauen die Nacht.

Die geschlechtsgewandelte Frau mit den Chips und Hasenohr standen nun auf der anderen Seite des Gangs und behielten ihn abwechselnd im Blick. Sie murmelten irgendwas, wahrscheinlich, dass er verrückt war, dass sie Typen wie ihn kannten, dass sie sich mit Typen wie ihm trafen, wenn auch nicht mit so einer bescheuerten Citibank-Weste von Patagonia. Er musste ruhiger werden. Die Gewalt war immer noch da und pulsierte brennend rot in seinen Fingerspitzen. Immer wenn er so einen Kontrollverlust spürte, wenn die Welt um ihn herum ins Wanken geriet und sein Körper sich wie eine Fälschung anfühlte, erinnerte er sich an die Worte seines Therapeuten: »Schauen Sie auf Ihre Uhr.«

Er schaute auf seine Uhr. Es war eine Nomos Minimatik mit champagnerfarbenem Zifferblatt. Nomos war sein neues Faible. Die Uhren waren nicht teuer, Höchstpreis zwanzigtausend, sie wurden in dem winzigen deutschen Städtchen Glashütte hergestellt, weit weg von der ganzen Schweizer Blenderei, und folgten einer strengen, aber doch spielerischen Bauhaus-Ästhetik. Die Uhr tat ihre Wirkung. Sie beruhigte ihn. Das champagnerfarbene Zifferblatt, die freien Flächen zwischen den arabischen Ziffern und vor allem der schmale orangefarbene Sekundenzeiger – eigentlich wie eine Kinderhand –, der elegant in seinem kleinen Hilfszifferblatt kreiste, als wäre das Leben leicht und strahlend. Die Uhr saugte das unmenschliche Leuchten des umliegenden Raums in sich auf und ersetzte es durch Schönheit und Hoffnung. Er erinnerte sich, wie der drei Wochen alte Shiva in seinen Armen schlief, dieses süße braune Häschen, und selbst da hatte er trotz seiner albernen Fassade eines vom Judentum abgefallenen Agnostikers noch geflüstert: »Bitte, lieber Gott, tu ihm nichts, okay? Meine Sünden gehören allein mir.«

Er atmete. Und lächelte. Das war das Verrückte. Eine gute Uhr brachte ihn zum Lächeln, so wie sein Sohn ihn zum Lächeln gebracht hatte, als er noch ein hilf- und makelloses kleines Etwas war. So wie Seema ihn zum Lächeln gebracht hatte, bevor sie geheiratet hatten, wenn sie allem widersprochen hatte, was er über Leben und Politik und ästhetische Fragen zu sagen hatte. Er fand es für Menschen seiner Stellung cool, jemanden zu heiraten, der in jeder Hinsicht anderer Meinung war. Loyale Opposition. »Sie ist die schönste und klügste Frau, der ich je begegnet bin«, sagte er gern zu seinen Freunden, nachdem sie aufgehört hatten, einander zu lieben.

Den Augenblick konnte er genau festmachen. Sie waren auf einer Geburtstagsparty im Eleven Madison Park gewesen, zehn Paare aus der Finanzbranche, und sie unterhielt sich mit Joey Goldblatt und seiner aktuellen kaum der Pubertät entwachsenen Gattin. Seit der Diagnose hatte Seema praktisch jede Minute damit verbracht, Betreuung und Hilfe für Shiva zu suchen, und Barry kaum noch wahrgenommen. Er fühlte sich allein. Aber jetzt hörte er zum ersten Mal seit Wochen ihre Stimme, sie klang besonders laut und betrunken, als sie zu Joeys neuer Ehefrau sagte: »Unser einziger wirklicher Luxus ist die eigene Köchin.« Dieses typische bescheidene Prahlen unter Hedgies. Es klang so falsch. So gar nicht nach Seema. Wie ein offenes Geständnis all seinen Freunden gegenüber: Das Einzige, was uns noch verbindet, ist unser Geld.

Aber welche Freunde? Ihm waren so wenige geblieben. Sie war doch seine beste Freundin gewesen. Sie hatte ihm beim Frühstück Paul Krugmans Kommentare aus der New York Times vorgelesen und er ihr im Bett die Nick-Adams-Geschichten von Hemingway, wobei er sich die ganze Zeit sehr männlich fühlte. Sie war seine beste Freundin gewesen, und vor zwei Stunden hatte sie verkündet, er habe keine Fantasie (oder war es keine Seele?). Vor einer Stunde hatte sie ihm ins Gesicht gegriffen, ihre Finger tief in die Haut unter seinem linken Auge gekrallt und ihn von ihrem schreienden Sohn weggestoßen. Wie kann man so etwas wieder hinbekommen?

»Sind Sie Barry Cohen?« Ein Latino mittleren Alters kam auf ihn zu. Er trug eine dicke malvenfarbene Weste mit einer Art Anstecker, der womöglich einen hohen Rang in der Priesterschaft der Greyhound-Linie anzeigte. Selbst im nuklearen Nachglühen der orangeroten Kachelwände hier in der Port Authority war seine Tolle perfekt frisiert.

Der Mann öffnete den Rollladen vor dem Fahrkartenschalter, gab Barry Zeichen, er solle ihm folgen, und ließ die Sperre wieder herunter.

»Moment mal!«, rief Hasenohr, als der Rollladen vor ihr und der Chipsfrau herunterkrachte. »Wir brauchen auch Tickets! Das is’ nich’ fair!« Der Mann ging zu einer Art Monitor mit angeschlossenem Drucker. Das Ding erinnerte Barry an den Commodore 64, den er in seiner Jugend so gern programmiert hatte.

»Kennen Sie Wayne von unten?«, fragte Barry den Latino. »Den mit der grünen Weste.«

Eine Fahrkarte nach Richmond kam aus dem Drucker. Barry schaute auf seine Uhr. Sandy hatte drei Minuten gebraucht, um die Welt für ihn neu zu ordnen. Hasenohr und Chips rüttelten an dem Rollladengitter, forderten Respekt, doch der Ticketmann in der Malvenweste hatte keinen Respekt für sie.

Noch einmal schleifte Barry seinen Koffer die kaputte Rolltreppe hinunter zu den Bussteigen. Der Inder auf der Treppe war mit dem Kopf auf den Schenkeln eingeschlafen, hatte den Kummer des Tages hinter sich gelassen. Barry ging zu Wayne in der grünen Weste am Ausgang nach Richmond. »Ich habe mein Ticket!«, sagte Barry.

»Ich wusste doch, das würde klappen«, sagte Wayne.

»Kann ich auf die Toilette?«

»Ja, aber die ist kaputt. Darum …«

»Ich weiß, Sie müssen erst mit dem Schlüssel den Fahrstuhl freigeben.«

»Sie lernen ja schnell, Barry«, sagte Wayne.

Als Barry im dritten Stock ankam, in einer weiteren Landschaft aus orangefarbenen Wänden und gelben Sperren, hatte seine Wut sich in Traurigkeit verwandelt. Er hätte Sandy nicht anrufen sollen! Er durfte sich doch für diese Reise nicht auf Sandy verlassen. Er musste selbst die volle Verantwortung übernehmen. Keine Sandy, keine Seema, keine philippinischen Kindermädchen, keine estnischen Köche, keine Fahrer aus Bangladesch. Niemand außer Barry Cohen, der sein Schicksal selbst in die Hand nahm. Er zog sein Telefon aus der Tasche und schaltete es aus. Er sah sich um. Der Waschraum war leer. Er klappte den Mülleimer auf, warf das Telefon hinein und stopfte einen Haufen Papierhandtücher obendrauf.

Er erwog, auch seine Brieftasche wegzuwerfen, aber wie sollte er dann bezahlen? Stattdessen ging er zu einer kaputten Toilettenschüssel und übergab sich.

Barrys Bus blieb mit pneumatischem Zischen am Bussteig stehen, ein erfreuliches Geräusch, an das er sich von seinem Studententrip noch erinnerte. In der Nähe der Tür hing ein Schwarz-Weiß-Foto aus den besseren Tagen des Unternehmens Greyhound, darauf das zeremonielle Durchschneiden eines Eröffnungsbands, von einer echten Windhündin überwacht, die eine Schärpe mit den Worten LADYGREYHOUND trug. Das Reiseziel auf dem Bus lautete AMERIKA.

Viele Fahrgäste schliefen noch mit offenen Mündern auf den schmutzigen Bänken, die Skimützen über die Augen gezogen, um sich vor dem grellen Licht der Port Authority zu schützen. Warum trugen sie im Sommer Wollmützen? Lag das an den Drogen? Froren Sie wegen der Drogen? Schlafende Menschen hatten etwas Zartes. Die alte Frau vor ihm, schwer atmend und mit rosaroten, ungesunden Augen, hatte CLARKSDALE, MS., auf ihrem Gepäckanhänger stehen. Die Fahrt musste Tage dauern. Barry sah sich um und stellte sich den Greyhound als eine Art Transportmittel für Afroamerikaner vor, das Familien quer durch ein ungastliches Land zusammenhielt. Er sah außerdem ein paar Latinos, ehemalige Soldaten in Uniform, und Menschen jeder Hautfarbe mit Armbändern, die auf eine Entlassung oder Flucht aus einer Anstalt hindeuteten. Vorn waren ihre Hemden feucht von Ausdünstungen. Er konnte noch immer umkehren. Er konnte noch immer die Wärme des granitglatten Rückens seiner Frau an seiner Brust spüren. Aber das konnte er Shiva nicht antun, dessen vor nackter Angst zuckendes Gesicht das Letzte war, was er sah, als die Frauen ihn wegzerrten. Instinktiv griff er in die Tasche, aber sein Telefon war weg.

Er war frei.

Wayne half der Frau, die nach Clarksdale in Missouri wollte, mit ihrem beträchtlichen Gepäck. Vor Princeton hatte Barry das Gefühl gehabt, mehr von dem verstehen zu können, was auf der Straße geredet wurde, aber jetzt brauchte er Untertitel. Vielleicht hatte Seema recht. Nach über zwanzig Jahren in der Finanzbranche war seine Fantasie hinüber. Er musste neu lernen, wie die Menschen in seinem Land sprachen. Wayne trug die Taschen der alten Frau durch die Wartehalle zum Bus. Und wenn der Rest des Landes genauso freundlich war wie Wayne? »Ich möchte Ihnen danken für alles, was Sie für mich getan haben«, sagte Barry im Vorbeigehen zu ihm und streckte ihm die Hand hin, um die seine zu schütteln.

»Was hab’ ich denn gemacht?«

»Mich einfach wahrgenommen.«

»Seien Sie gut zu sich, Barry«, sagte Wayne.

Barry stellte sich eine schummrige Großstadtbar vor, wo Wayne und er sich amtlich besaufen könnten und er ihm vor einer Neonpalme und einer üppigen Barfrau im Coors-T-Shirt von Shiva erzählen würde. Ich hatte mal so einen Cousin, könnte Wayne sagen und über das feine Netzgewebe seiner grünen Weste streichen. Hat kein Wort gesprochen. Sich immer bloß im Kreis gedreht. Jetzt arbeitet er für die Veteranenbehörde. Hat drei Kinder. Glauben Sie nicht, was die Ihnen erzählen. Da hat keiner einen Schimmer. Diese Ärzte.

Draußen vor der Tür mussten sie dem Busfahrer, einem kleinen Schwarzen mit Sonnenbrille und einer Lederjacke, auf der MARINES stand, die Fahrkarten geben. Barry zeigte ihm seinen Ausdruck und rechnete damit, dass er ihn scannen würde, aber der Fahrer wollte das Papier an sich nehmen. »Sir!«, sagte er. »Ich muss diese Fahrkarte an Greyhound weitergeben.«

»Ich dachte, ich könnte den Ausdruck für meine Unterlagen behalten«, sagte Barry. »Als Erinnerungsstück.«

»Sir! Sie müssen mir das Ticket aushändigen, sonst dürfen Sie nicht in den Bus steigen.«

Barry zögerte. Seine Trunkenheit ließ nach, doch die Wut war noch da. Wo zum Teufel waren die höflichen Menschen wie Wayne geblieben? »Hören Sie mal, ich möchte mich nicht um ein Stück Papier streiten …«

»Sir! Wollen Sie weiter hier herumstehen und die Zeit der anderen Fahrgäste verschwenden, oder händigen Sie mir die Fahrkarte aus? Entscheiden Sie sich.«

Barry schaute auf den Busfahrer herab. Das konnte er, weil er mindestens zwei Handbreit größer war als er. Aber er hatte kein Telefon und keine Sandy mehr, also konnte er nichts tun. Er musste sich diesem kleinen knorrigen Vietnamveteranen mit einer Busfahrerlizenz des Staates New York unterordnen. Er musste ihm seine Fahrkarte geben, den einzigen Beweis dafür, dass man ihn in diesen Bus gelassen hatte und er seine Fahrt bis Richmond fortsetzen durfte. Er musste seinem Gegenüber vertrauen, dem Busfahrer, dass der ihn nicht irgendwo aus dem Bus werfen würde, so wie seine Jungs Barry nach einem fetten Jahr in der Bonuszeit vertrauen mussten. Nicht dass er noch fette Jahre hatte.

Er gab ihm das Ticket. »Vielen Dank!«, sagte der Fahrer und verdrehte auch durch die Sonnenbrille sichtbar die Augen, womit er die anderen Fahrgäste in der Schlange wohl daran erinnern wollte, dass sie sich benehmen sollten, wenn sie nicht gedemütigt werden wollten. Er hatte nicht einmal bemerkt, dass Barry verletzt war, dass er blutete.

Im Bus leuchtete schummriges Neonlicht wie in einem geheimen Nachtclub. Außerdem stank es nach Urin. Nach Urin und Desinfektionsmittel, welches auf seine klebrig-süßliche Art den Uringeruch noch verschlimmerte. Barry wollte nicht fragen, ob das ganz normal oder irgendwas schiefgelaufen sei, doch ihm fiel auf, dass kaum Fahrgäste hinten bei der Toilette Platz nahmen. Er lernte eine weitere Greyhound-Regel: Immer vorne sitzen.

Außerdem erkannte er, dass sein Rollkoffer mit den sechs wertvollen Uhren niemals in die Gepäckfächer über den Sitzen passen würde. Er konnte den Koffer in den Frachtraum des Busses geben, wie es seine Mitreisenden taten, aber der Gedanke an die Uhren da unten, wo sie vom ungehobelten Gepäck der anderen herumgeschubst würden, war ihm unerträglich. Er konnte sich unterwerfen, unterordnen, seine Nasenlöcher dem Reich der Greyhound-Düfte öffnen, aber seine Armbanduhren würde er niemals zu Schaden kommen lassen. Er quetschte sein Gepäck auf den Sitz neben sich.

Der Fahrer war jetzt auch eingestiegen. »Mein Name ist [etwas Unverständliches], und ich werde bis Richmond Ihr Fahrtleiter sein. Funktionieren die Steckdosen? Einfaches Ja oder Nein.«

Ein paar schläfrige Jas waren zu hören, als die Leute ihre elektronischen Geräte eingestöpselt hatten. Der Fahrer wandte sich an die Frau in der ersten Reihe.

»Ma’am, dieser Sitz ist für Behinderte reserviert.«

Ein sanftes Latinokrächzen: »Ich behindert.«

»Sie sind behindert? Was fehlt Ihnen denn?«

»Ich iiimmmer sitzen vorn.«

»Ma’am, wenn Sie mir Widerworte geben, fahren Sie nicht mit diesem Bus. Das steht fest. Ich habe eine Frage gestellt, und die werden Sie mir beantworten. Inwiefern sind Sie behindert? Was fehlt Ihnen?«

»Mein Knie, tut weh.«

»Mein Knie tut auch weh. Und was fehlt Ihnen wirklich? Wie sind Sie behindert? Ma’am. Und jetzt keine Widerworte! Ma’am! Beantworten Sie die Frage: Inwiefern sind Sie behindert?«

Barry verfolgte das Gespräch bis zu seinem logischen Schlusspunkt, an dem die Frau mit den schwachen Knien nach hinten in den urinschwangeren Teil des Busses schlurfte und noch immer etwas von ihren Knien murmelte. Ein erstaunlicher Vorgang. In Barrys Welt konnte man weder über seine Frau noch über seine Kinder, ja, nicht einmal über seine Angestellten ohne negative Konsequenzen volle Kontrolle ausüben. Es gab eingebaute Absicherungen. Rechtsanwälte. Sozialarbeiter. Die Medien. Aber die Autorität des Busfahrers war vollkommen. Barry beschlich eine Ahnung über unser Land. Dass wir im Innersten alle total reglementiert und militaristisch waren. Trotz unserer Cowboy-Werte standen wir eigentlich alle unter Befehl, und was immer wir aus Protest sagten oder taten, ließ sich als »Widerworte« auslegen, wir alle konnten jederzeit aus dem Bus geworfen werden. Der Greyhound war wie eine Abteilung unserer Streitkräfte. Und Barry war ein einfacher Soldat.

Der Motor erwachte dumpf knirschend zum Leben. Barry schaute auf seine Nomos, deren champagnerfarbenes Zifferblatt zwar im Dunkel versank, doch die zarte feminine Form der Anstöße war unverkennbar. Eines wusste er. Im Gegensatz zu den vielen Boulevardscheidungen seines Freundes Joey Goldblatt würde er seine Ehe ungewöhnlich anständig beenden. Selbst im Scheitern wäre er noch beispielhaft, und eines Tages, in vielen Jahren, würde Seema zu ihm sagen: »Ich bin froh, dass du den Mut hattest, den Schlussstrich zu ziehen. Ich bin froh, dass du wusstest, wann der richtige Augenblick zum Weglaufen gekommen war.«

Und jetzt war der große Moment da, endlich würde das Wunderbare geschehen, wovon er all die Jahre geträumt hatte, wenn er am späten Nachmittag aus seinem Bürofenster am Astor Place auf die aufgeweckten Mädchen von der New York University geschaut hatte, die in ihren lilafarbenen Sweatshirts vor den Falafelläden am St. Mark’s Place herumliefen. Der Bus würde um ein paar dunkle gefährliche Kurven biegen und dann volle Kraft voraus ins glitzernde Licht einer Hochstraße über Manhattan hinausschießen, die Stadt würde unter ihm verblassen und verschwinden.

Nur dass es so nicht geschah. Sie fuhren an der Kabine eines Fahrdienstleiters vorbei, an der ein Plakat SICHERHEITZUERST forderte, und unvermittelt waren sie draußen auf der leblosen 41st Street, passierten ein YOTEL, was auch immer das war, und ein Schild mit der Aufschrift SUNSPIRE. SUCHTHILFE, DERSIEVERTRAUENKÖNNEN. Gleich darauf rasten sie durch die leere neonhelle Röhre des Lincoln Tunnel.

Auf der anderen Seite des Hudson war Manhattan um vier Uhr morgens hauptsächlich dunkel, wie eine alte Version seiner selbst, vor der Ankunft der Niederländer. Ausnahmsweise wirkte es einmal kraftlos. Als erwartete es ein ungewisses Schicksal. Er warf einen Blick über die Schulter und versuchte erfolglos, das durchscheinend dunkle Glas des Wolkenkratzers zu entdecken, in dem er wohnte, oder Shiva, der sicher die ganze Nacht durchgeschrien, sein gequältes Keuchen abgespult hatte, während Seema und das Kindermädchen geduldig an seiner Seite saßen und den kleinen Körper seines Sohnes abwechselnd drückten, um seine Sinne so zu stimulieren, dass er wusste, er war immer noch da, immer noch auf dieser Welt.

Das Abendessen war die Idee seiner Frau gewesen. Seiner Frau und dieser Ärztin aus Hongkong. Die Fahrstühle im Gebäude führten alle mit einem persönlichen Schlüssel in die jeweiligen Stockwerke der Bewohner, weshalb man seinen Nachbarn selten begegnete, aber Seema und die Ärztin aus Hongkong hatten sich im Foyer getroffen und angefangen zu plaudern, wie Frauen das eben tun. Das war von Barry nicht unbedingt als Seitenhieb auf Frauen gemeint. Plaudern war eigentlich seine Hauptbeschäftigung. Im Büro wimmelte es von Quant-Tradern und verschiedenen anderen Mathegenies, die Hälfte des Personals kam anscheinend inzwischen vom MIT oder anderen, schlechter ausgestatteten Mathematikfakultäten rund um den Globus, während es breitschultrigen, charmanten Princeton-Absolventen wie Barry überlassen war, das große Ganze im Griff zu haben und Typen namens Ahmed von der Qatar Investment Authority jedes Jahr zwei Prozent der Vermögenswerte abzuschwatzen, die Barry verwaltete. Dafür sprach er mit ihnen wie ein ehemaliger Sportprofi, so ausladend und schulterklopfend wie nur möglich. Die vielen Stunden vor dem Spiegel, als er noch zur Louis Pasteur Middle School ging und seine »Freundschaftssätze« einstudierte, hatten sich endlich ausgezahlt. »Der freundlichste Typ der Wall Street« hatte ihn ein junger Kerl mal genannt. Niemand sonst konnte drei Jahre in Folge Miese machen und trotzdem noch von den Ahmeds der Welt aufgesucht werden. Er war sehr stolz darauf.

Das Abendessen. Es war Seemas Versuch, Shivas Diagnose eine Weile zu vergessen und mal wieder das zu tun, was Hedgefonds-Gattinnen am besten können: ein sorgfältig geplantes Leben für die Familie kuratieren. Es stellte sich heraus, dass die Ärztin aus Hongkong mit einem Schriftsteller verheiratet war, den Seema gelesen hatte und bewunderte. Ein Schriftsteller? In ihrem Gebäude? Wo selbst die Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Blick auf die Rückseite eines mexikanischen Imbisses mindestens drei Millionen kosteten? Irgendwie gefiel das Barry nicht, aber er sagte nichts dazu.

Seema las viel, eine ihrer kulturbeflissenen Gewohnheiten, die ihn von Anfang an angezogen hatten. Sie las die Art Bücher, die von den meisten Menschen bei klarem Verstand längst links liegen gelassen wurden. Der Schriftsteller, einer ihrer Lieblinge, kam aus Guatemala und schrieb fantastisch verbrämt über die politische Lage dort, die nicht gut war. Barry hatte seinen Verkaufsrang auf Amazon überprüft – Nr. 1 123 340, und nachdem er eine Seite seines Romans gelesen hatte, wusste er auch, wieso. Die Sprache war undurchdringlich. Es fanden sich Dutzende Akronyme für die Parteien und Verbrecherbanden des Landes, außerdem jede Menge spanischer Ausdrücke und Wörter, die nicht übersetzt worden waren – allein aus dem Grund, Barrys weißes Privileg herauszufordern. Dabei war Barry gar kein Philister. Er hatte im Nebenfach Kreatives Schreiben belegt, und das Lehrprogramm in Princeton war hervorragend. Sein Hedgefonds This Side of Capital war nach Fitzgeralds erstem Roman benannt, der in den gotischen Kreuzgängen und Innenhöfen seiner Alma Mater spielt. Er hatte ein Büro in einem neuen monolithischen Hochhaus am Astor Place gemietet, aus dem man auf den anekdotenträchtigen früheren Boheme-Hotspot St. Mark’s Place schaute – im Gedenken an seinen eigenen kurzlebigen kreativen Schub. Sogar seine Träume von einer Reise quer durchs Land waren von der Möglichkeit unterfüttert, seine Erinnerungen eines Tages zu Papier zu bringen. So eine Art Unterwegs, nur in nachdenklicher, gereifter Sprache.

»Du hast doch gesagt, das wird ganz informell«, sagte er, als Seema ein Kleid anzog, mit dem sie, wie er wusste, Eindruck schinden wollte. Einer der vielen Punkte auf seiner Ehe-Checkliste war, eine Frau zu heiraten, die zu ehrgeizig war, um je dick zu werden. Seema, die er ein Jahr nach ihrem Jurastudium in Yale kennengelernt und die sich mit Angestelltenjobs zur Spitze der Anwaltschaft hochgearbeitet hatte – oder dem, was davon noch übrig war –, erfüllte diese Voraussetzung auf jeden Fall. Dieses Kleid aber betonte jeden Quadratzentimeter ihres Körpers und schmiegte sich besonders großartig an ihren prachtvollen Hintern. Das beunruhigte Barry noch mehr. Wieso machte sie sich für diesen Schreiber und seine Frau so schick?

Durch den Vorraum ihres Schlafzimmers, durch den Flur mit seinem glänzenden Fischgrätenparkett, durch die drei ineinanderübergehenden Wohnbereiche, mit den zweiseitigen Kaminen als Raumteiler, durch das behagliche Schlafzimmer des Kindermädchens bohrten sich Shivas schrille Schreie und durchbrachen die zeitlose Kulisse zweier gebildeter Menschen, der eine mächtig, die andere schön, die sich auf einen geistreich kultivierten Abend vorbereiteten.

»Kannst du nicht was Besseres anziehen?«, sagte Seema. »Vineyard Vines ist angemessen für eine Pool-Party in Westbrook. Sieht aus, als würdest du noch bei Morgan Anlagen verkaufen.«

Seit der Diagnose hatte Seema des Öfteren solche Sachen gesagt. Sie schien immer einen kleinen Füller parat zu haben, dessen Feder in Gemeinheit getaucht war. Er wusste, sie war erschöpft. Erschöpft, weil er nichts zu Shivas Betreuung beitrug, und obwohl sie ihr Kindermädchen sehr mochte, bedeutete ein Kind mit dieser Diagnose doch, ein eigenes kleines Unternehmen zu managen. Sie hat ja auch keinen richtigen Job, dachte er – seine Form der Gemeinheit. Das war nicht allein ihre Schuld. Eine fähige und gut ausgebildete Frau zu heiraten und vom Arbeitsmarkt zu nehmen, galt in Barrys Kreisen als ein Zeichen für Erfolg.

»Scheiß auf Morgan«, sagte Barry. »Wie findest du das?« Er trat aus seinem Wandschrank und trug eine Citibank-Weste, die er bei irgendeinem Golfturnier geschenkt bekommen hatte.

Seema saß an ihrem Schminktisch, die Lippen rot, der Blick scharf. Anders als weiße Frauen konnte sie reichlich Gold um den Hals tragen, denn ihre wundersame Hautfarbe nahm seinen Glanz auf. Sie war, dachte Barry bisweilen ungläubig, eine neunundzwanzigjährige Schönheit, in die sich nur ein Mensch im ganzen Universum nicht unheilbar verliebt hatte, nämlich er selbst. Liebte Shiva sie? Würde er jemals zur Liebe fähig sein? Die Auszüge, die Seema per Kurier in sein Büro hatte bringen lassen, schienen das anzudeuten: Seine Diagnose bedeute bloß eine andere Art des Daseins. »Das ist keine Tragödie«, hatte sie in ihrer voluminösen Handschrift auf einen Notizzettel geschrieben und auf den jüngsten Forschungsbericht geklebt, den zu lesen Barry nicht über sich brachte.

»Heute Abend willst du dich also zum Gespött machen?«, fragte Seema. Ihre zornige Stimme bewegte sich in einer ganz eigenen, tiefen Whiskylage. »Ständig beschwerst du dich darüber, dass wir unsere Nachbarn nicht kennen. Jetzt ist mal die Gelegenheit, richtig interessante Leute zu treffen. Ich jedenfalls möchte einen guten Eindruck machen.«

Er zuckte die Achseln, zog die Citi-Weste aus und warf sie aufs Bett. »Ich suche mir eine Uhr aus.« Er trat an seinen Safe, wo die Objekte seiner wahren Begierde sich gleichmäßig in ihren Uhrenbewegern drehten.

Luis und Julianna Goodman wohnten in einem viel kleineren Apartment im zweiten Stock. Wie ein Langstreckenjet war auch ihr Gebäude in Economy, Business und First Class aufgeteilt. Die unteren elf Stockwerke bestanden jeweils aus mehreren Wohnungen, von denen keine mehr als drei Schlafzimmer hatte und die mittlere Millionäre beherbergten, die in der Finanzbranche im Verkauf tätig waren – Geschäftsführer bei Goldman und dergleichen, deren Frauen ein oder zwei Kinder bekommen hatten. Die nächsten elf Stockwerke umfassten jeweils eine ganze Wohneinheit und gehörten den Vorständen von Hedgefonds oder Private-Equity-Unternehmen sowie einem argentinischen Model mit Fußballerfreund, die nicht mehr als eine Woche pro Jahr in New York verbrachten. Die oberen drei Stockwerke gehörten Rupert Murdoch.

Der Fahrstuhl sauste vom zwanzigsten zum zweiten Stock hinunter, Seema in ihrem Prachtkleid starrte vor sich hin, Barry sah auf seine Nomos Minimatik, eine kluge Wahl, da doch die Werksbeschreibung andeutete, es sei genau die richtige Uhr für kreative Köpfe wie Architekten und Autoren. Die Uhr schmiegte sich um sein Handgelenk wie ein Artefakt aus einem goldenen, technisch ausgereiften Universum, und sie tat kund, was für ein Mann Barry eigentlich war.

Beide Goodmans begrüßten sie an der Wohnungstür. Luis war groß und so gut aussehend, wie sein Buchumschlag vermuten ließ. Er sprach verdächtig gut Englisch mit internationalem Akzent – irgendwas zwischen britisch und amerikanisch –, im Grunde makellos. Er trug eine IWC-Fliegeruhr, kein Vintage-Modell, aber auf alt gemacht, was Barry niemals über sich brächte. Er hatte ein weißes Hemd von Brooks Brothers an, den obersten Knopf geöffnet. Seine Frau war beinahe genauso hinreißend, groß und kompakt. Sie hatte eine alte Jaeger-LeCoultre Reverso am Handgelenk, eine Uhr, die britische Kolonialisten beim Polo trugen. Die Frauen umarmten sich freudig. Als Barry sie dabei sah, wurde ihm klar, wie eingesperrt Seema in ihrem Dreihundertfünfzig-Quadratmeter-Apartment war – mit Shivas Diagnose und ihrem gefühlsleeren Ehemann. Vielleicht aus Trotz war Seemas Handgelenk nackt, ohne einen der vielen Zeitmesser, die er ihr geschenkt hatte, darunter auch eine Cartier Crash für siebzigtausend, die absichtlich so aussah, als wäre sie bei einem Autounfall verbogen worden. Ihm fiel auf, dass die Ärztin aus Hongkong Jeans und eine dezente Sommerbluse trug, wahrscheinlich von A. P. C. oder so (da kaufte Seema immer seine Sneaker), doch ihr zwangloser Look ließ Seemas eng anliegendes Kleid und ihren kurvenreichen, parfümierten Körper wie einen Witz wirken.

Die Wohnung war minimalistisch eingerichtet und strategisch unterbeleuchtet, doch die Basics waren da – all die Geräte von Liebherr und KitchenAid, die eine gewisse Stabilität im obersten Einkommensprozent andeuteten. Auf einem kleinen Esstisch aus auf alt getrimmtem Holz standen panasiatische und panlateinamerikanische Gerichte, zu denen Seema das oft gelobte Sambar ihrer Mutter stellte, einen südindischen Linseneintopf mit viel Tamarinde, dem nicht einmal ein anerkannter Fleischfresser wie Barry widerstehen konnte. Das war einfühlsam von ihr, denn eine Flasche Wein für zweitausend Dollar hätte nur den Unterschied zwischen dem zwanzigsten und zweiten Stock betont. »Oh Gott«, sagte die Ärztin aus Hongkong (in den fünf Stunden, die sie miteinander verbringen sollten, würde sich Barry ihren Namen nicht merken; er konnte sich nie an Frauennamen erinnern). »Ich habe ein Hakka-Gericht zubereitet, in Salz gebackenes Huhn. Seema, Sie sind doch nicht etwa Vegetarierin?«

»Beim Fleisch halte ich es mit den Brahmanen, aber den Vogel esse ich«, sagte Seema. Die Frauen und Luis lachten verständnisinnig, und Barry kam sich wie der einzige Weiße im Zimmer vor. Er bemerkte, dass Luis Goodman, der angebliche Guatemalteke, viel heller war als er und angesichts seines Nachnamens wahrscheinlich genauso jüdisch.

»Also, ich habe Ihr Buch angefangen«, sagte Barry. »Äußerst interessant.«

»Ich müsste eigentlich fragen, welches, aber im Grunde sind sie alle gleich«, sagte Luis. »Amerikanischer Kolonialismus, Verbrechen an der indigenen Bevölkerung, blablabla.«

»Barry liest Der mitfühlende Metzger«, warf Seema ein. »Eines meiner Lieblingsbücher.«

Sie saßen gedrängt um den kleinen Tisch, füllten ihre Teller mit einer Mischung aus Sambar und Reis, häuften Maniok und aromatische Stücke des in Salz gebackenen Huhns darauf, welches der Star des Abends sein würde, das wusste Barry sofort. Julianna arbeitete Vollzeit als Ärztin, hatte aber noch genug Zeit, die Küchentraditionen ihres Herkunftslandes zu zelebrieren. Traurig schaute Barry das nackte Handgelenk seiner Frau an. Die Ärztin war mindestens ein Jahrzehnt älter, hatte sich aber gut gehalten. Wenn sie von dem Schriftsteller genug hatte, könnte sie wahrscheinlich einen kleinen gedrungenen Mann aus den mittleren Rängen der Investmentbranche heiraten.

Sie aßen fröhlich und redeten ein wenig über Trump, wobei die Männer das Gespräch unter sich führten und dann den Frauen einen kleineren Redeanteil zugestanden, die dann ihre ganz eigenen Sorgen über die Zukunft der Nation hinzufügten, welche sich um ihre Kinder drehten und die Welt, die man ihnen hinterließe. Auch die Goodmans hatten einen Sohn, der genauso alt war wie Shiva. »Schläft der Kleine?«, fragte Seema. (So nannte Barry seinen Sohn auch manchmal, »der Kleine«.)

Barry warf ihr einen wachsamen Blick zu. »Jedenfalls nicht nötig, ihn zu wecken.«

Wie aufs Stichwort führte die Filipina der Goodmans, eine viel ältere und eindeutig schlechter bezahlte Version ihrer eigenen, ein reizendes eurasisches Kind herein, das die Gäste eine Sekunde lang aus seinen schlauen blassgrünen Augen ansah und sich dann hinter seinem Kindermädchen versteckte. Es linste an ihr vorbei, lächelte mit sämtlichen Megawatt an Kleinkindcharme, die ihm zu Gebote standen, und streckte ihnen dann die Zunge heraus. »Arturo ist ein echter Komiker«, sagte Julianna. »Heute hat er eine Taube auf einer Stromleitung sitzen sehen und zu ihr gesagt: ›Taube! Fall nicht runter!‹«

»Das hört sich an, als sollte er in meinem Hedgefonds das Risikomanagement leiten«, sagte Barry. Alle lachten, aber Barry wusste, die Anwesenheit dieses normalen, dieses sprechenden Jungen schmerzte Seema schrecklich. Arturo rannte zur Heizung, hievte seinen sehnigen Körper auf die Abdeckung, zeigte auf den Mond draußen und sang: »Guter Mond, ich liebe dich!« Sein Kindermädchen ging zu ihm, hob ihn herunter und entschuldigte sich, dabei wussten alle, dass keine Entschuldigung nötig war und alles nach Drehbuch gelaufen war, wie immer bei den perfekten Kindern von Manhattan.

»Auch Shiva liebt den Mond«, sagte Barry. Und das stimmte, Shiva kletterte bei Vollmond auf den Heizkörper und starrte ihn mit offenem Mund an, und seine Augen zwinkerten rhythmisch, als wäre er ein Außerirdischer aus Unheimliche Begegnung der dritten Art, der Kontakt mit einer unterlegenen Zivilisation sucht. Doch er verkündete seine Liebe zum Mond nicht so wie der dreijährige Arturo. Er hatte sein ganzes Leben noch kein Wort gesprochen.

Der Albtraum ging weiter. Das Kindermädchen zog eine Hummelmütze aus der Tasche und setzte sie dem Jungen auf, dessen Haare so hell waren wie die seines Vaters, des angeblichen Latinos. Er kam zum Esstisch gelaufen und nahm mit jedem Einzelnen Blickkontakt auf. Nachdem klar war, dass ihre Aufmerksamkeit ganz ihm gehörte, holte er tief Luft – die Art von Vorbereitung, die ihm durch die Collegiate School und Yale und die Harvard Business School helfen und ihm den Aufstieg in einem Fonds wie dem von Barry erleichtern würde, bis er genug Kleingeld angehäuft hätte, um einen eigenen Fonds zu gründen und die achtzehn Stockwerke höher zu ziehen, in Barrys Wohnung gleich unter Rupert Murdochs prächtigem Palast im Himmel.

»Okay, Arturo, vielleicht lassen wir das mit dem Lied heute Abend«, sagte Julianna. »Wir essen noch, Stachelschweinchen.«

Doch Arturo hatte gelernt, dass jeder tiefe Atemzug wertvoll war und in ein Lied münden musste.

»Iiiiiiiiiiiiiiiiiiich bringe meine kleine Hummel heim –

Wird meine Mama nicht stolz auf mich sein?

Ich bringe meine kleine Hummel heim.

AUTSCH! Der Stachel ging tief rein!«

»Jetzt ist es gut, Arturo, vielen Dank!«, sagte die Ärztin, als ihr atemloser Junge gerade zur zweiten Strophe anheben wollte. Vielleicht spürte sie, dass es bei ihren Gästen nicht so gut ankam.

»Nein, nein, lassen Sie ihn singen«, sagte Seema, deren ganzer Körper verkrampft war. »Lassen Sie ihn singen. Er macht das toll.«

Arturos Lächeln, ohne Kinn, aber mit tiefen Grübchen, strahlte wieder, ein verirrter, kindlich zarter Speicheltropfen drängte durch die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen, und er stürzte sich in die zweite Strophe. Barry sah seine Frau an. Ihre stählerne Rechtsanwältinnenhaltung. Das ungegessene Hakka-Huhn unter ihren braunen Brahmanenfingern. Ich möchte dich lieben, dachte er.

»Wird meine Mama nicht stolz auf mich sein?«, jaulte Arturo. Warum schmerzte diese Textzeile Barry am meisten? Sie beide wollten auch stolz auf Shiva sein, so stolz, wie ihre eigenen Eltern nie auf sie waren. So wie die Ärztin aus Hongkong und der falsche mittelamerikanische Schriftsteller gnadenlos stolz auf jede alberne Nummer waren, die Arturo abziehen würde. Shiva musste gar nicht so viel leisten wie Arturo. Er war der Sohn eines reichen Mannes. Er könnte aufs Skidmore College gehen oder Hanfmode entwerfen, aber seine Eltern brauchten ein Zeichen, dass er zumindest wusste, er gehörte zu ihrer engsten, glanzvollen Familie. Das ließ sich durch Umarmungen, Küsse, Worte deutlich machen, doch der Mond schien ihm mehr zu bedeuten als seine Mutter, die auf einer nahen Umlaufbahn um ihn kreiste, oder Barry, die Sternschnuppe, die gelegentlich auf dem Weg nach Teterboro seinen Nachthimmel kreuzte und von dort »abhob«, um einen Kunden in Baton Rouge anzuflehen, sein Geld nicht vorzeitig aus This Side of Capital abzuziehen.

»Das wird uns enger zusammenrücken lassen«, hatte Seema gesagt, als sie die Diagnose bekamen. Sie hatten sich im vollen Fahrstuhl des Weill Cornell Hospital eng aneinandergeschmiegt, und er hatte halb im Scherz entgegnet: »Wir gegen den Rest der Welt!« Doch das Internet hatte das Gegenteil gesagt, dass sie wie die meisten Paare unter solchen Umständen auseinandergehen würden. Scheiß aufs Internet. Jetzt hatten sie noch etwas anderes neben seinem Geld und ihrem Aussehen und ihren Referenzen. Ein normaler Sohn wäre kein Projekt gewesen. Den würden Kindermädchen, Nachhilfelehrer und Schulen großziehen. Aber Shiva aus dem Spektrum herauszubekommen würde beweisen, wie außergewöhnlich ihre Ehe von Beginn an gewesen war. Das würde alle Zweifel ausräumen, ob Seema und Barry Cohen füreinander gemacht waren.

»Du bist so gut, Arturo«, sagte Seema, als der Junge noch einmal vorspielte, wie die Hummel auf der milchweißen Haut seines Arms landete, und mit eingeübter Hysterie aufschrie: »AUTSCH! Der Stachel ging tief rein!«

»Was sagen wir, wenn uns jemand lobt?«, fragte Luis.

»Daaaaaaanke schön.« Der Junge verdrehte die Augen wegen dieser Pflichtübung. Doch dann nahm er seine dämliche Hummelmütze ab und verbeugte sich brav, und die Filipina führte ihn in sein Zimmer, begleitet von allgemeinem »Schlaf gut, Arturo« und »Buenas noches, pequeño abejorro« von Luis.

»Eine schreckliche und typische Manhattan-Frage«, sagte die Ärztin und schenkte aus einer weiteren Flasche Priorat ein, einer vollmundigen Zweihundert-Dollar-Zumutung, die vom merkwürdigen Mittelklassegeschmack ihres Mannes zeugte. »Was ist Ihr Plan für die Vorschule?«

Seema und Barry wechselten einen Millisekundenblick, als würden sie gleichzeitig die Szene von vor einem Jahr herunterladen: Shiva stand reglos und kreischend im sogenannten Bewegungskurs der örtlichen Kinderkrippe, in einer der sieben verschiedenen, die ihn nicht aufnehmen wollten, als monströse Kinder mit leuchtenden Augen zur Freude ihrer Eltern um ihn herumtanzten.

»Ach, wir denken noch gar nicht an die Schule!« Barry drehte sein Handgelenk und sah den hellen Glanz seiner Nomos aufblitzen. »Wer braucht denn diesen irren Konkurrenzkampf? Man sollte Kinder doch Kinder sein lassen.«

»Shiva hat Entwicklungsverzögerungen«, sagte Seema und hob abwehrend die Hand, als Luis ihr Priorat nachschenken wollte, den sie noch kaum angerührt hatte.

»Ich bin Ärztin, und ich kann Ihnen sagen, wir haben alle unsere Verzögerungen«, sagte die Hongkongerin. Sie lachten in Stereo über ihre medizinische Meinung. »Und Arturo hasst die Montessori-Krippe im Flatiron District.«

Das war der erste Kindergarten, der Shiva abgelehnt hatte, und vielleicht der beste im ganzen Bezirk. Dort war er so heftig ausgerastet, dass Seema überrascht gewesen war, als niemand die Polizei rief.

»Ich möchte, dass er bis zur Grundschule in den Ethical Heritage Kindergarten geht«, sagte Seema. »Das ist so eine gemischte Gruppe.«

»Ach tatsächlich?«, fragte die Ärztin.

»Manche Väter sind nicht mal Hedgefonds-Manager. Bloß Ärzte oder Rechtsanwälte.«

Luis und seine Frau lächelten, und auch Barry gab ein künstliches Lachen von sich. Seema ließ nie zu, dass der Schmerz ihre Äußerungen färbte, ihre Unterdrückungsmechanismen funktionierten einwandfrei. Zum ersten Mal in den fünf Jahren, die sie sich nun kannten, empfand er so etwas wie Mitleid für seine Frau. »Ich finde«, sagte Seema, »ein wenig ökonomische Vielfalt ist einfach gut.« Sie tat so, als würde sie einen tiefen Schluck Priorat nehmen, doch er benetzte nur ihre Lippen. Aus heiterem Himmel kam Barry der Gedanke, dass sie die klügste Person am Tisch war und gleichzeitig die einzige, die nicht arbeitete.

»Luis schreibt einen Roman über Hedgefonds«, sagte die Ärztin.

»Warum?«, fragte Seema.

»Nun ja.« Luis schwenkte sein Weinglas – die gleichen übertrieben theatralischen Gesten wie sein kleiner Sohn. »Wenn Außerirdische unseren Planeten überfielen und die Macht übernähmen, würden Sie dann nicht wissen wollen, wer die neuen Herren sind?«

»Luis!«, ermahnte ihn seine Frau. »Das klingt aber nicht nett.«

»Ach, das war ganz harmlos gemeint«, sagte der Schriftsteller, während Barry lachte wie »der freundlichste Typ der Wall Street«, um zu zeigen, dass er gern bereit war, mit auf die Plutokraten einzudreschen.

»Die Hälfte meiner Bekannten arbeitet für Fonds«, sagte Luis. »Meine Güte, wir sind in Manhattan.«

»Meiner bescheidenen Meinung nach«, sagte Seema, »sollten Sie bei Ihren wunderbaren Porträts von Mittelamerika bleiben. Schreiben Sie über die Leute, die keine Stimme haben.«

»Aber um das zu tun«, erklärte der Autor, »muss man in der Metropole anfangen und sich dann zur Peripherie vorarbeiten. Wo entsteht die Macht wirklich?« Er hob eine Hand, als wollte er andeuten, dass sie in den etagengroßen Wohnungen und dem dreistöckigen Riesenkomplex über ihm entstand, in Wohnungen wie der, die den Cohens gehörte.

»Also, ich jedenfalls finde, ein Hedgefonds-Manager wäre der perfekte Romanheld«, sagte Barry. »Und ich stelle mich freiwillig als Muse zur Verfügung!«

»Da bin ich anderer Meinung«, widersprach Seema. »Leute aus der Finanzbranche haben keine Fantasie. Sie haben keine Seele.«

Zum dritten Mal innerhalb von drei Minuten lächelte Barry dümmlich. Was hatte sie gesagt? Er musste die beiden Sätze tatsächlich rekonstruieren. Er griff nach der leeren Weinflasche, schüttelte sie, stellte sie wieder ab.

»Anwesende natürlich ausgenommen«, sagte die Ärztin und zeigte auf Barry. Plötzlich wurde ihm klar, dass sie auf eine internationale Schule gegangen war und Luis wahrscheinlich eine Eliteschule in den USA besucht hatte. Altes Geld. Das sich über Neureiche lustig machte.

»Stellt ihm einfach vier Bildschirme vor die Nase«, sagte Seema, »mehr interessiert ihn nicht. Keinerlei Loyalitäten, niemandem gegenüber.«

»Ich finde es toll, wie Sie beide einander hochnehmen«, sagte die Ärztin und senkte den Blick.

»Ja, wir beide sind viel, viel zu förmlich«, sagte Luis. Dann folgte eine der größten Grausamkeiten des Abends: Er beugte sich über den Tisch und küsste die hell strahlende Stirn seiner Frau, wofür er mit ihrem schüchternen Teenagerlächeln belohnt wurde.

»Das Sambar war hervorragend«, sagte Julianna. »Besser als alle, die ich in Indien gegessen habe.« Man konnte die Entschiedenheit dieses Kompliments als Versuch verstehen, den Abend zu beschließen, doch so konnte Barry nicht gehen, denn seine soziale Gewinn-und-Verlust-Rechnung tendierte eindeutig zu Letzterem. »Ich habe noch was von dem achtundvierzig Jahre alten Karuizawa Single Cask Whisky«, sagte er. »Dreiunddreißigtausend Dollar die Flasche, wenn man noch eine findet.«

»Ein bisschen peinlich, Barry, den Preis zu erwähnen«, sagte Seema. Sie hatte schließlich auch darauf bestanden, das selbst gemachte Sambar mitzubringen und keine Flasche Statuswein. Aber vielleicht hatte auch sie das Bedürfnis, etwas vom Abend zurückzugewinnen. Auf ihre Art war sie nicht weniger wettkampforientiert als er.

»Zu einem Karuizawa kann ich nicht Nein sagen.« Der Schriftsteller sprach den japanischen Namen fehlerlos aus, und das hieß, der Mistkerl wusste, wovon er sprach.

Die Solofahrt im Aufzug dauerte nur einen Augenblick, aber Barry schaffte es, auf dem Smartphone den Wert der Goodman’schen Wohnung herauszufinden. Die Immobilienseite Zillow lieferte folgende Daten: »VERKAUFTFÜR: $ 3,8 Mio. / Verkauft am 23.11.2015 / Schätzwert: $ 4,1 Mio.« Der Grundriss zeigte zwei Schlafzimmer, drei Badezimmer und die gleichen hangargroßen Wandschränke wie in ihrem Apartment. Das war zwar etwas weniger als ein Drittel des Preises seines Apartments, aber dennoch, wie konnten sie sich die Hütte leisten – bei ihrem Gehalt als Ärztin und seinem Verkaufsrang Nr. 1 123 340 bei Amazon? Das Geld musste von der Familie stammen. Es konnte gar nicht anders sein! Der Sache würde er auf den Grund gehen.

Barry stolperte ins abgedunkelte Foyer und steuerte direkt auf seine Whiskyhöhle hinter der Küche zu, als Kindermädchen Novie hinter irgendeinem Viking-Küchengerät auftauchte. »Schhhh«, zischte sie. »Bitte leise sein, Mr. Barry. Shiva gerade eingeschlafen. War heute sehr schwer hinzulegen.«

Barry und Novie waren zu Anfang gut miteinander ausgekommen, viel Lächeln ihrerseits, fast schon kokett, doch seit der Diagnose betrachtete sie ihn offenbar im schlimmsten Fall als irrelevant und im besten Fall als ein Hindernis. Sie war eine junge Frau, immer in Sweatshirts von GAP und engen T-Shirts und diesen Yogahosen von Lululemon, die Seema ihr immer in Großpackungen besorgte, und ihre Stimme war immer heiser. Wenn sie sich nicht um Shiva kümmerte, verbrachte sie ihre Zeit mit drei Tätigkeiten: auf ihrem Tablet Fernsehserien auf Tagalog anschauen, mit ihren Verwandten in Davao City skypen, die ihr das Geld aus der Tasche zogen, um Spielschulden zu bezahlen, und, was Barry am meisten ärgerte, beten. Sie behauptete, mit Shiva sei alles in bester Ordnung, die Diagnose sei Unsinn. Es gehe nur darum, Jesus dazu zu bringen, auf ihn aufzupassen. Aber sie begriff auch, dass Seema sie jetzt viel mehr brauchte als ihren Ehemann und dass dieses Heim eigentlich Shiva gehörte, dem ausdruckslosen Kinderkönig.

Barry nahm die trügerisch bescheiden wirkende Flasche Karuizawa aus ihrem Nest in der Whiskyhöhle und stieß sie versehentlich gegen die Kochinsel in der Mitte, als er ins Foyer zurückstampfte. Dabei wäre sie fast zu Bruch gegangen. Was zum Teufel trieb er da? Karuizawa war eine sogenannte stumme, mit anderen Worten geschlossene Brennerei, was bedeutete, dass es weltweit nur noch eine Handvoll solcher Flaschen gab, von denen viele als Wertanlage gekauft wurden. Barry hatte diese Flasche für einen besonderen Anlass vorgesehen, zum Beispiel für Shivas nächsten Test im Cornell, wenn die Ärzte ihm sagen würden, dass die Diagnose nicht mehr zutreffe.

Er ist herausgewachsen.

So was haben wir noch nie erlebt.

Vielleicht zehn Prozent aller Kinder werden das wieder los, und er ist einer davon.

Stattdessen würde er den Karuizawa jetzt mit einem Mann trinken, den er verabscheute.

Shiva stand mitten im abgesenkten vorletzten Wohnbereich, sein langer dünner Körper summte leise, ob vor Angst oder Aufregung war wie immer schwer zu sagen. »Sehen Sie«, Novie seufzte, »er hat Sie gehört und ist ganz aufregend, dass Daddy ist zu Hause.«

»Daddy muss wieder weg«, sagte Barry, was er fast immer sagte, wenn er Shiva sah. Aus den Augen des Jungen schienen Traurigkeit und Intelligenz zu strömen, was alle verzauberte, die ihm begegneten. Shiva griff mit feuchtkalter Hand nach der Uhr an Barrys Handgelenk. Armbanduhren begeisterten ihn ganz eindeutig.

»Was ist das?«, fragte Barry in einem Tonfall, den er sonst an einen Hund richten würde – der einzige Umgang mit Kindern, den er kannte. »Uhr. Sag es, Häschen! Uh-uh-uh-uh. R-r-r-r. Uhr. Daddys Uhr.« Aber Shiva zog bloß weiter am Armband. Barry zerzauste sein feuchtes Haar, roch Johnson’s Babyshampoo und den zu süßen Kleinkinderschweiß. Bei dieser Kombination fragte er sich immer, wie mit einem so magisch duftenden Kind irgendwas nicht stimmen konnte. »Sag es, Shiva, dann darfst du die Uhr in die Hand nehmen.«

»Mr. Barry, er muss jetzt schlafen gehen«, sagte Novie.

»Uh-uh-uh-uh«, sprach Barry seinem Sohn weiter vor. »Uhr. Daddys Uhr. So eine schöne Uhr. Meine Uhr.«

Das Kindermädchen zog ihn sanft vom Zeitmesser seines Vaters weg, worauf das Kind schrille Schreie ausstieß, die nach Barrys Meinung nicht aus einer menschlichen Kehle kommen sollten. Es klang wie ein dörfliches Schlachtfest, das vor mehreren Jahrhunderten Teil seiner genetischen Geschichte gewesen war. Etwas war ungerecht daran. Er hatte so hart für seine Familie gearbeitet. Hatte so gewissenhaft auf die richtige Frau gewartet, auf die richtige junge Frau mit perfekten jungen