7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

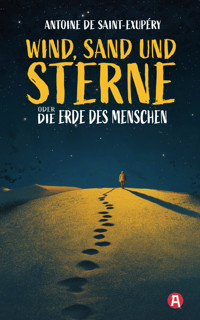

- Herausgeber: aionas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wind, Sand und Sterne oder Die Erde des Menschen: Ein Meisterwerk über das Menschsein im Angesicht der Extreme Dieses Buch ist kein Roman, kein Abenteuerbericht im klassischen Sinn - und doch spannender, berührender, eindringlicher als jede Fiktion. Antoine de Saint-Exupéry, legendärer Pilot und Autor des Welterfolgs "Der kleine Prinz", nimmt uns in "Wind, Sand und Sterne oder Die Erde des Menschen" mit auf seine Flüge über Gebirge, Ozeane und Wüsten. Er berichtet vom Absturz in der Sahara, von riskanten Nachtflügen über den Anden, von Kameraden, die ihr Leben im Dienst der Luftpost ließen. Doch seine Geschichten gehen über das Erlebte hinaus: Sie werden zu Gleichnissen für Mut, Verantwortung, Freundschaft und die Würde des Menschen. Saint-Exupéry schreibt mit der Klarheit des Ingenieurs und der Sensibilität des Dichters. Jeder Satz ist von Erfahrung getragen, nichts ist Pose, nichts Staffage. Gerade deshalb wirken seine Beobachtungen zeitlos. Er zeigt, dass Fortschritt allein kein Ziel ist - entscheidend ist, wie wir Menschen miteinander umgehen, ob wir uns in einer entfremdeten Welt unsere Menschlichkeit bewahren. 1939 in Frankreich erschienen und kurz darauf ins Englische übersetzt, wurde "Wind, Sand and Stars" weltweit begeistert aufgenommen und vielfach ausgezeichnet. Das Buch gilt seither als eines der großen Werke des 20. Jahrhunderts, ein Text, der weit über seine Entstehungszeit hinausreicht. Heute, in einer Welt, die immer schneller, technischer, komplexer wird, liest sich Saint-Exupérys Werk aktueller denn je. Es mahnt nicht laut, sondern leise. Es stellt keine einfachen Thesen auf, sondern weckt Aufmerksamkeit. Es erinnert daran, dass Menschlichkeit nicht im Komfort, sondern im Handeln sichtbar wird - im Aushalten, im Tragen, im Dasein für andere. "Wind, Sand und Sterne oder Die Erde des Menschen" ist ein Buch, das den Leser nicht mehr loslässt. Es ist keine bloße Lektüre, sondern eine Erfahrung. Ein Buch, das uns zeigt, wie klein wir sind - und zugleich, wie groß wir sein können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Antoine de Saint-Exupéry

Wind, Sand und Sterneoder Die Erde des Menschen

Inhalt

VorwortFliegen, Schreiben, Leben – Saint-Exupérys Suche nach dem Sinn

Kapitel 1.Die Linie

Kapitel 2.Die Kameraden

Kapitel 3.Das Flugzeug

Kapitel 4.Die Elemente

Kapitel 5. Das Flugzeug und der Planet

Kapitel 6.Die Oase

Kapitel 7.Die Menschen der Wüste

Kapitel 8. Ein Gefangener des Sandes

Kapitel 9.Die Menschen (Barcelona und Madrid)

Kapitel 10. Schlussgedanken

Orientierungsmarken

Cover

VorwortFliegen, Schreiben, Leben – Saint-Exupérys Suche nach dem Sinn

Antoine de Saint-Exupéry war kein Autor im herkömmlichen Sinn. Seine Bücher entstanden nicht aus literarischem Ehrgeiz, sondern aus einer tiefen inneren Notwendigkeit heraus. Er schrieb, weil er verstehen wollte – das Leben, den Menschen, sich selbst. Und vielleicht schrieb er auch, weil die Stille der Höhenflüge, die Einsamkeit der Wüste und die Nähe des Todes ihn auf eine Weise zum Zuhören gebracht hatten, wie es kaum ein Schreibtisch je vermocht hätte.

Geboren 1900 in Lyon, entstammte Saint-Exupéry dem französischen Adel, wuchs jedoch in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen auf. Schon früh interessierte er sich für Technik und träumte vom Fliegen – einer Tätigkeit, die in den 1920er-Jahren noch gefährlich, riskant und wenig glamourös war. Doch genau in diesem Spannungsfeld zwischen Risiko und Poesie entwickelte er seine Haltung. Er war kein Romantiker, aber auch kein Zyniker. Er vertraute der Erfahrung, der Aufmerksamkeit, dem echten Kontakt mit der Welt.

Als Autor war Saint-Exupéry ein Einzelgänger. Er gehörte keiner literarischen Bewegung an, war kein Theoretiker, kein Provokateur. Stattdessen formte er einen Stil, der von klarer Beobachtung und einem feinen moralischen Gespür geprägt war. Seine Sätze waren nie nur schön – sie wollten etwas sagen. Und dieses „etwas“ war oft schwer zu fassen: Es ging um Verantwortung, um Verbundenheit, um Menschlichkeit unter Extrembedingungen.

Seine Texte – auch Wind, Sand und Sterne – sind durchzogen von einem existenziellen Ernst, der nichts Aufgesetztes hat. Sie kommen leise daher, aber sie treffen. Denn sie stammen von einem, der gesehen hat, wie dünn die Schicht zwischen Leben und Tod sein kann – und der trotzdem oder gerade deshalb an das Gute im Menschen glaubte.

Der Pilot als Zeuge seiner Zeit

Saint-Exupéry war in erster Pilot – und das bedeutete damals etwas völlig anderes als heute. Wer sich in den 1920er- und 30er-Jahren in ein Flugzeug setzte, tat das nicht bequem in einem Cockpit voller Sicherheitssysteme. Es war eine rohe, gefährliche Angelegenheit: teils offene Kabinen, unzuverlässige Technik, kaum Navigation, ständig das Risiko von Wetterstürzen oder Motorschäden.

Für die Luftpostgesellschaft Aéropostale flog Saint-Exupéry über die Pyrenäen, die Sahara, später über den Atlantik und die Anden. Er brachte Briefe, Karten, Telegramme – Lebenszeichen zwischen Kontinenten. Doch er brachte mehr als das: Er brachte eine neue Art des Sehens mit. Wer fliegt, so schrieb er sinngemäß, lernt, wie klein der Mensch ist – aber auch, wie groß seine Verantwortung sein kann.

In der Luft war Saint-Exupéry allein mit der Welt. Keine Ablenkung, kein Netz, kein Lärm – nur die Maschine, die Natur, der eigene Atem. Und in dieser Reduktion entstand sein Blick auf das Wesentliche. Er schrieb nicht über spektakuläre Abenteuer, sondern über kleine Gesten, stille Entscheidungen, über das Maßhalten, das Sich-Verlieren und Wiederfinden.

Die Sahara wurde für ihn mehr als eine Landschaft. Sie wurde zum Prüfstein. Der Flugzeugabsturz 1935 in der libyschen Wüste, den er wie durch ein Wunder überlebte, wurde zur zentralen Erfahrung – physisch wie geistig. Dort, ausgetrocknet, entkräftet, dem Tod nahe, begriff er, dass Menschlichkeit nichts Abstraktes ist. Sie zeigt sich im Mangel, im Scheitern, in der Hilfe des Anderen.

Saint-Exupéry nutzte seine Flüge nicht nur zur Fortbewegung, sondern zur Erkenntnis. Er beobachtete die Welt von oben, sah Linien, Städte, Wüsten, aber auch Grenzen, Kriege, Isolation. Er verstand: Technik allein macht uns nicht menschlich. Erst das, was wir daraus machen – wie wir uns zueinander verhalten –, entscheidet, ob Fortschritt auch Verantwortung bedeutet.

Zwischen Ruhm und Zweifel – Saint-Exupérys Stellung in Frankreich

In seiner Heimat Frankreich wurde Antoine de Saint-Exupéry früh zur bekannten Figur – nicht nur wegen seiner Texte, sondern auch als Symbolgestalt einer Generation, die Pionierarbeit leistete. Die Mischung aus technischer Brillanz, literarischer Tiefe und menschlicher Haltung machte ihn einzigartig. Er war kein Mann des Boulevards, aber seine Stimme hatte Gewicht. Was er schrieb, wurde gehört – in Salons, Zeitungen, Akademien.

Und doch stand er immer ein wenig abseits. Nicht aus Arroganz, sondern aus innerem Widerstand gegen einfache Wahrheiten. Er war kein Ideologe, ließ sich keiner Partei zuordnen, keinem politischen Lager. Für ihn stand der Mensch über der Meinung. Das machte ihn unbequem – und zugleich glaubwürdig.

Im Zweiten Weltkrieg verschärfte sich dieses Spannungsverhältnis. Saint-Exupéry lehnte das Vichy-Regime ab, aber auch die radikalen Flügel der Résistance waren ihm suspekt. Er wollte ein freies Frankreich, aber nicht um den Preis der Menschenverachtung. 1940 floh er ins Exil nach New York. Dort schrieb er, sprach, appellierte – oft in einer inneren Zerrissenheit, die sich auch in seinen späteren Texten spiegelt.

In den USA wurde er gefeiert, vor allem für Wind, Sand, Sterne, das dort bereits ein Jahr nach der französischen Veröffentlichung erschienen war. Amerikanische Leser bewunderten seinen Stil, seine Klarheit, seinen moralischen Ernst. Als er 1943 schließlich wieder aktiv den Dienst als Pilot aufnahm, war er gesundheitlich angeschlagen und über 40 – eigentlich zu alt für Kampfaufklärung. Doch er bestand darauf. Am 31. Juli 1944 startete er zu einem Aufklärungsflug über Südfrankreich – und kehrte nicht zurück. Erst Jahrzehnte später wurden Wrackteile seiner Maschine im Mittelmeer gefunden.

Sein Tod machte ihn zur Legende. Aber es ist sein Werk, das bleibt – nicht als Denkmal, sondern als Denkraum. Er sprach nicht für eine Nation oder eine Ideologie. Er sprach für den Menschen – in seiner Größe wie in seiner Verletzlichkeit.

Wind, Sand, Sterne – Poesie und Ethik

Als Terre des hommes1, so der Titel der französischen Ausgabe, 1939 in Paris erschien, war es weit mehr als ein autobiografisches Buch. Es war ein geistiges Vermächtnis – geschrieben von einem Mann, der mitten im Leben stand und dennoch mit einem Abstand auf die Welt blickte, wie ihn nur jemand gewinnt, der sie aus der Höhe und in der Tiefe erlebt hat. Die Académie française zeichnete das Werk mit dem Grand Prix du Roman aus.

Anders als Der kleine Prinz, der später folgte, ist dieses Buch kein Märchen, sondern ein nachdenkliches, oft ernstes Werk. Es verbindet persönliche Erinnerungen mit philosophischen Reflexionen. Die Geschichten – der Absturz in der Sahara, die Nachtflüge über Südamerika, das Schicksal vermisster Kollegen – wirken wie Episoden, doch sie greifen ineinander. Sie dienen nicht der Dramatisierung, sondern der Verdichtung. Saint-Exupéry geht es nicht um sich selbst, sondern um das, was das Menschsein unter Extrembedingungen offenlegt.

Was dieses Buch so besonders macht, ist sein Ton: ruhig, aber eindringlich. Es predigt nicht, es fragt. Es zieht keine moralischen Schlüsse, es zeigt. Immer wieder geht es um Begriffe wie Pflicht, Treue, Verantwortung – aber nie im Pathos, sondern als konkrete Erfahrung. In der Wüste zählt jeder Schluck Wasser, in der Luft jede Entscheidung. Dort, wo kein Raum für Illusionen bleibt, zeigt sich, worauf es ankommt.

Auch sprachlich markiert das Buch eine Ausnahmeerscheinung. Saint-Exupéry schreibt mit einer Klarheit, die nie kühl ist. Seine Beschreibungen sind nüchtern, aber tief empfunden. Die Poesie entsteht nicht aus Ausschmückung, sondern aus Genauigkeit.

Die englische Übersetzung Wind, Sand and Stars, angefertigt von Lewis Galantière, erschien noch 1939 – ein seltener Fall, in dem eine Übersetzung dem Original in Stil und Wirkung fast ebenbürtig ist. Diese Ausgabe war überarbeitete und um ein weiteres Kapitel ergänzt worden. Das Werk gewann in den USA den National Book Award und trug wesentlich dazu bei, Saint-Exupéry international bekannt zu machen. Während in Frankreich vor allem die philosophische Tiefe des Buches hervorgehoben wurde, schätzte man in der angelsächsischen Welt auch die technische Authentizität – das Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine, Risiko und Kontrolle.

In beiden Sprachräumen aber wurde das Buch als das erkannt, was es ist: ein Versuch, in einer zersplitterten Welt eine Ethik zu formulieren, die nicht theoretisch bleibt, sondern sich im Tun beweist. In der Wüste, im Flug, in der Stille zwischen den Zeilen.

Zeitlos – und heute nötiger denn je

Mehr als acht Jahrzehnte sind vergangen, seit Wind, Sand, Sterne erschien. Die Flugzeuge haben sich verändert. Die Welt auch. Aber was Saint-Exupéry beschreibt, hat nichts an Gültigkeit verloren. Im Gegenteil: In einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Lärm zum Standard geworden sind, wirkt dieses Buch fast wie ein stiller Protest.

Es fordert keinen Fortschrittsverzicht, aber es stellt eine entscheidende Frage: Wohin gehen wir – und warum? Saint-Exupéry vertraute der Technik, doch er warnte davor, sie zur Ersatzreligion zu machen. Fortschritt, so zeigt er, ist kein Wert an sich. Entscheidend ist, ob er den Menschen dient – oder ihn ersetzt.

Diese Unterscheidung ist heute aktueller denn je. In einer Welt, die immer stärker von Automatisierung, Algorithmen und Kontrolle geprägt ist, erinnert uns dieses Buch an etwas Grundsätzliches: dass Menschlichkeit nicht messbar ist. Dass Verantwortung keinen Algorithmus kennt. Und dass Würde dort beginnt, wo einer für den anderen einsteht – nicht aus Pflichtgefühl allein, sondern weil er sich selbst darin erkennt.

Wind, Sand, Sterne ist kein Buch über das Fliegen. Es ist ein Buch über das Menschsein. Und es tut, was große Literatur tun sollte: Es stellt uns hin – nicht bequem, aber aufrecht. Es weckt keine Illusionen, sondern Aufmerksamkeit. Es fragt nicht, was uns nützt, sondern wer wir sein wollen.

In einer Welt, die vieles beschleunigt, aber wenig vertieft, ist dieses Werk ein Gegenmittel. Ein Buch, das aus der Stille kommt – und genau deshalb lange nachhallt.

1 Die Erde des Menschen

Für meinen KameradenHenri Guillaumet

Die Erde lehrt uns mehr über uns selbst als alle Bücher. Denn sie leistet uns Widerstand. Der Mensch erkennt sich selbst, wenn er sich mit einem Hindernis misst. Doch um dieses zu überwinden, braucht er ein Werkzeug. Er benötigt einen Hobel oder einen Pflug. Der Bauer entlockt der Natur beim Pflügen nach und nach einige ihrer Geheimnisse, und die Wahrheit, die er dabei ausgräbt, ist universell. Ebenso verbindet das Flugzeug, das Werkzeug der Luftfahrt, den Menschen mit all den alten Fragen.

Stets steht mir das Bild meines ersten Nachtfluges in Argentinien vor Augen, einer finsteren Nacht, in der nur wenige wie Sterne verstreute Lichter in der Ebene funkelten.

Jedes dieser Lichter markierte in diesem Ozean aus Dunkelheit das Wunder eines Bewusstseins. In jenem Heim las man, dachte nach, vertraute sich einander an. In einem anderen suchte man vielleicht, das Universum zu ergründen, sich in Berechnungen über den Andromedanebel zu erschöpfen. Dort liebte man. Weit verstreut leuchteten diese Feuer in der Landschaft auf und forderten ihre Nahrung. Selbst die unauffälligsten, die des Dichters, des Lehrers, des Zimmermanns. Doch unter diesen lebendigen Sternen – wie viele verschlossene Fenster, wie viele erloschene Lichter, wie viele schlafende Menschen …

Man sollte versuchen, sich zu begegnen. Man sollte versuchen, mit einigen dieser Feuer zu kommunizieren, die in der Ferne über die Landschaft verteilt brennen.

Kapitel 1.Die Linie

Es war im Jahr 1926. Ich war als junger Linienpilot gerade der Gesellschaft Latécoère beigetreten, die vor der Aéropostale und später Air France die Verbindung Toulouse-Dakar betrieb. Dort lernte ich das Handwerk. Wie meine Kameraden durchlief auch ich die Lehrzeit, die man dort als junger Pilot durchleben musste, bevor man die Ehre bekam, die Post zu fliegen. Flugzeugtests, Flüge zwischen Toulouse und Perpignan, trostlose Meteorologiestunden in einer eiskalten Halle. Wir lebten in der Angst vor den Bergen Spaniens, die wir noch nicht kannten, und in ehrfurchtsvoller Achtung vor den Erfahrenen.

Diese Erfahrenen trafen wir im Restaurant wieder, wortkarg und ein wenig distanziert, während sie uns von oben herab ihre Ratschläge erteilten. Wenn einer von ihnen verspätet von Alicante oder Casablanca zurückkehrte, die Lederjacke durchnässt vom Regen, und einer von uns ihn schüchtern nach seiner Reise fragte, erschufen seine knappen Antworten an stürmischen Tagen eine sagenhafte Welt voller Fallen, Klippen, die plötzlich auftauchten, und Turbulenzen, die Zedern entwurzelt hätten. Schwarze Drachen bewachten die Eingänge der Täler, Blitze umkränzten die Gipfel. Diese Routiniers pflegten mit Bedacht unseren Respekt. Manchmal kam es jedoch vor, dass einer von ihnen nicht mehr zurückkehrte und für immer geehrt wurde.

Ich erinnere mich an die Rückkehr von Bury, der später in den Corbières ums Leben kam. Dieser erfahrene Pilot setzte sich schweigend zu uns und aß schwerfällig, die Schultern noch gebeugt von der Anstrengung. Es war an einem jener schwierigen Tage, an denen der Himmel über die gesamte Strecke verdorben schien, und alle Berge wirkten auf den Piloten, als würden sie in einer Dunstschicht schweben, ähnlich wie Kanonen mit gebrochenen Seilen, die das Deck von Segelschiffen früherer Zeiten durchpflügten. Ich sah Bury an, schluckte und wagte schließlich zu fragen, ob sein Flug schwierig gewesen sei. Bury hörte nicht, die Stirn gerunzelt, über seinen Teller gebeugt. In den offenen Flugzeugen jener Zeit lehnte man sich bei schlechtem Wetter über die Windschutzscheibe, um besser sehen zu können, und der peitschende Wind hallte noch lange in den Ohren wieder.

Schließlich hob Bury den Kopf, schien mich zu vernehmen, sich zu erinnern, und brach plötzlich in ein schallendes Gelächter aus. Dieses Lachen erstaunte mich, denn Bury lachte selten, und dieses kurze Lachen erhellte seine Müdigkeit. Er gab keine weitere Erklärung über seinen Sieg, neigte den Kopf und aß schweigend weiter. Doch in der Tristesse des Restaurants, unter den kleinen Beamten, die dort ihre bescheidenen Tagesmühen linderten, erschien mir dieser Kamerad mit den schweren Schultern von seltsamer Erhabenheit. Unter seiner rauen Schale zeigte er den Engel, der den Drachen besiegt hatte.

Endlich kam der Abend, an dem ich selbst in das Büro des Direktors gerufen wurde. Er sagte einfach: „Sie fliegen morgen.“

Ich blieb stehen und wartete, bis er mich entließ. Doch nach einem Moment des Schweigens fügte er hinzu: „Kennen Sie die Anweisungen genau?“

Die Motoren jener Zeit boten nicht die Sicherheit, die die heutigen bieten. Oft gaben sie plötzlich und ohne Vorwarnung den Geist auf, mit einem Lärm wie zerspringendes Geschirr. Dann griff man nach den Felsen Spaniens, die kaum Schutz boten. „Hier, wenn der Motor kaputtgeht,“ sagten wir, „dann dauert es leider nicht lange, bis es auch das Flugzeug tut.“ Doch ein Flugzeug ließ sich ersetzen. Entscheidend war, nicht blindlings auf die Felsen zu stürzen. Uns war es unter Androhung der härtesten Strafen verboten, über den Wolkenmeeren der Gebirgsregionen zu fliegen. Ein Pilot, der mit defektem Motor in die weiße Watte eintauchte, hätte die Gipfel rammen können, ohne sie zu erblicken.

Deshalb betonte an jenem Abend eine bedächtige Stimme zum letzten Mal die Anweisung: „Es ist sehr schön, mit dem Kompass über Spanien über den Wolkenmeeren zu fliegen, es ist sehr elegant, aber …“ Und noch bedächtiger: „… aber denken Sie daran: Unter den Wolkenmeeren … wartet die Ewigkeit.“

Plötzlich erhielt diese ruhige, so einheitliche und einfache Welt, die man sieht, wenn man aus den Wolken aufsteigt, für mich einen namenlosen Wert. Diese Sanftheit wurde zur Falle. Ich stellte mir diese riesige weiße Falle vor, die dort unter meinen Füßen ausgebreitet lag. Darunter herrschten, wie man glauben könnte, weder das Treiben der Menschen, noch Lärm, noch der geschäftige Verkehr der Städte, sondern eine noch absolutere Stille, ein noch endgültigerer Frieden. Dieser weiße Kleister wurde für mich zur Grenze zwischen dem Realen und dem Irrealen, zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Und ich erkannte bereits, dass sein Anblick nur Sinn hat durch eine Kultur, eine Zivilisation, ein Handwerk. Die Bergbewohner kannten die Wolkenmeere auch. Doch sie sahen darin nicht diesen mythischen Schleier.

Als ich das Büro verließ, verspürte ich kindlichen Stolz. Am nächsten Morgen würde ich für die Beförderung einer Gruppe von Passagieren und die Postzustellung nach Afrika verantwortlich sein. Aber ich spürte auch große Demut, denn ich fühlte mich ungenügend vorbereitet. Spanien bot kaum Zufluchtsorte; ich fürchtete, im Angesicht eines drohenden Motorschadens nicht zu wissen, wo ich ein Notfeld suchen sollte. Ich beugte mich über die kargen Karten, ohne dort die nötigen Erkenntnisse zu finden. Daher begab ich mich mit großer Bescheidenheit und Stolz zu meinem Kollegen Guillaumet, um die Nacht dort zu verbringen. Guillaumet war mir auf den Routen vorausgegangen. Er kannte Orte, die einen Schlüssel zu Spanien lieferten. Ich wollte von Guillaumet eingeweiht werden.

Als ich zu ihm kam, lächelte er: „Ich weiß Bescheid. Bist du zufrieden?“

Er holte Portwein und Gläser aus dem Schrank und kam lächelnd zu mir zurück: „Das müssen wir begießen. Du wirst sehen, es wird alles gut.“

Dieser Kamerad, der später den Rekord für Postflüge über die Anden und den Südatlantik brechen sollte, verströmte Vertrauen wie eine Lampe Licht verströmt. Vor einigen Jahren sagte er mir mit einem Lächeln, während er unter der Lampe die Arme verschränkt hatte: „Gewitter, Nebel, Schnee – diese Wetterbedingungen werden manchmal herausfordernd sein. Denk dann an all jene, die das vor dir erlebt haben, und sag dir: Was andere geschafft haben, kannst du auch schaffen.“

Dennoch breitete ich meine Karten aus und bat ihn, die Reise noch einmal mit mir durchzugehen. Gebückt unter der Lampe, an seine Schulter gelehnt, fand ich den Frieden der Lehrzeit wieder.

Aber was für eine seltsame Geographiestunde erhielt ich da! Guillaumet lehrte mich nicht Spanien; er machte Spanien zu einem Vertrauten. Er sprach nicht über Hydrologie, Bevölkerungen oder Viehbestände. Er sprach nicht über Guadix, sondern über drei Orangenbäume bei Guadix, die ein Feld säumen: „Hüte dich vor ihnen, markiere sie auf deiner Karte …“ Und diese drei Orangenbäume nahmen nun auf der Karte mehr Raum ein als die Sierra Nevada. Er sprach nicht über Lorca, sondern von einem einfachen Bauernhof in der Nähe von Lorca. Von einem lebendigen Hof. Und von seinem Bauern. Und von seiner Bäuerin. Dieses Paar, 1500 Kilometer von uns entfernt, erlangte eine enorme Bedeutung. Fest am Berghang verankert, waren sie wie Leuchtturmwärter bereit, unter dem Sternenhimmel Menschen zu retten.

So brachten wir aus der Vergessenheit, aus einer unvorstellbaren Entfernung, Details hervor, die die Geographen der Welt nicht kannten. Denn nur der Ebro, der große Städte nährt, interessiert die Geographen. Aber nicht jener Bach, verborgen im Gras westlich von Motril, der dreißig Blumen ernährt. „Hüte dich vor dem Bach, er ruiniert das Feld … Markiere ihn auch auf deiner Karte.“ Oh, ich erinnere mich an die Schlange von Motril! Sie wirkte unscheinbar und lockte nur wenige Frösche an, doch sie wachte stets mit einem Auge. Im Paradies des Notlandefeldes, verborgen unter Gras, lauerte sie mir auf, zweitausend Kilometer entfernt. Bei der ersten Gelegenheit würde sie mich in einen Feuerball verwandeln …

Auch dreißig kampfeslustige Schafe erwarteten mich entschlossen dort an einem Hang, zum Angriff bereit: „Du denkst, die Wiese sei frei, und plötzlich – bumm! – sausen dreißig Schafe unter deine Räder …“ Auf den Hinweis auf diese perfide Bedrohung antwortete ich mit einem staunenden Lächeln.

So wurde nach und nach das Spanien auf meiner Karte zu einem Märchenland. Ich markierte alle Orte der Zuflucht und alle Fallen als Baken mit Kreuzen. Ich markierte den Bauern, die dreißig Schafe, den Bach. Ich markierte auch jene Hirtin, die die Geographen übersahen.

Beim Abschied von Guillaumet verspürte ich an jenem kalten Winterabend das Bedürfnis, einen Spaziergang zu unternehmen. Ich schlug den Kragen meines Mantels hoch und mischte mich mit jugendlicher Leidenschaft unter die unwissenden Passanten. Ich war stolz, mit meinem Geheimnis im Herzen an diesen Unbekannten vorbeizuschreiten. Sie wussten nichts von mir, diese Barbaren, doch bei Anbruch des Tages würden sie mir ihre Sorgen und Werke in den Postsäcken anvertrauen. Ihre Hoffnungen legten sie in meine Hände. In meinen Mantel gehüllt, schritt ich wie ein Schutzengel durch ihre Mitte. Sie aber ahnten nichts von meiner Fürsorge um sie.

Sie empfingen auch nicht die Botschaften, die ich von der Nacht erhielt. Denn diese betrafen meine eigene Existenz, etwa jener Schneesturm, der sich zusammenbraute und meine erste Reise erschweren würde. Die Sterne erloschen einer nach dem anderen – wie hätten es diese Spaziergänger erfahren sollen? Ich allein war in das Geheimnis eingeweiht. Man gab mir nun vor der Schlacht die Positionen des Feindes …

Diese Anzeichen, die mich so ernsthaft betrafen, empfing ich vor einem hell erleuchteten Schaufenster, in dem Weihnachtsgeschenke erglänzten. Es schien so, als lägen dort in dieser Nacht alle Schätze der Welt verborgen, und ich erlebte den Rausch der Entsagung. Ich war ein bedrohter Krieger: Was kümmerten mich diese glitzernden Kristalle, diese Lampenschirme, diese Bücher? Bald badete ich im Regen und biss als Linienpilot in die bittere Frucht der Nachtflüge.

Es war drei Uhr morgens, als man mich weckte. Ich stieß die Fensterläden auf, sah den Regen über der Stadt und zog mich feierlich an.

Eine halbe Stunde später saß ich auf meinem kleinen Koffer und wartete auf dem regennassen Bürgersteig darauf, dass der Bus mich abholte. So viele Kameraden vor mir hatten an ihrem Tag der Weihe mit einem leicht beklommenen Herzen die gleiche Erwartung durchlebt. Schließlich bog er um die Ecke, ein schrottreifes Gefährt, das höllisch klapperte, und ich durfte, wie die Kameraden zuvor, auf der Bank zwischen schläfrigen Zollbeamten und Büroangestellten Platz nehmen.

Der Bus roch muffig und staubig wie ein altes Büro, in dem das Leben eines Menschen stehen blieb. Alle fünfhundert Meter hielt er, um eine Sekretärin, einen Zöllner oder einen Inspektor aufzuladen. Diejenigen, die schliefen, begrüßten den Neuankömmling mit einem vagen Grunzen. So gut er konnte, suchte er sich einen Platz und schlief auf der Stelle ein. Auf dem holprigen Pflaster von Toulouse war dies eine recht traurige Fahrt, und der Pilot, der sich unter die Fahrgäste mischte, unterschied sich zunächst kaum von ihnen. Die Laternen rauschten vorbei, wir näherten uns dem Flugplatz, und der alte klapprige Bus glich einer grauen Schmetterlingspuppe, aus dem verwandelt ein Mensch hervortrat.

So hatte es wohl jeder Kamerad an einem ähnlichen Morgen erlebt. Unter den abgehetzten Angestellten und dem durchdringenden Blick eines Inspektors gebar einer, der die Verantwortung für die Post nach Spanien und Afrika trug, der nur drei Stunden später gegen die Blitze schleudernden Drachen des Hospitalet kämpfen würde, der sie in vier Stunden besiegt haben würde und in aller Freiheit entscheiden könnte, ob er den Umweg übers Meer nimmt oder dem Gebirgsmassiv von Alcoy trotzen möchte, er war ein Gebieter, der sich nur noch mit Stürmen, Bergen und dem Ozean befasste.

Und jeder Kamerad hatte an einem ähnlichen Morgen unter dem dunklen Winterhimmel von Toulouse diese Herrschaft in sich wachsen gefühlt, denn fünf Stunde später ließ er den Regen und den Schnee des Nordens hinter sich, nahm Abschied vom Winter, drosselte den Motor und stieg ab in den Sommer, um in der strahlenden Sonne von Alicante zu landen.

Dieser alte Bus existiert nicht mehr, doch seine Dürftigkeit, seine Unbequemlichkeit sind mir lebendig in Erinnerung geblieben. Wie der Bus war auch unsere Lehrzeit, ehe wir die rauen Freuden unseres Berufs genießen konnten. Alles nahm eine erstaunliche Einfachheit an. Und ich erinnere mich daran, wie ich drei Jahre später, ohne dass kaum zehn Worte gewechselt wurden, vom Tod des Piloten Lécrivain erfuhr. Er war einer von hundert Kameraden der Linie, der an einem nebligen Tag oder in einer nebligen Nacht in den ewigen Frieden ging. Es war drei Uhr morgens. Eine ähnliche Stille herrschte, als wir den unsichtbar in der Dunkelheit verborgenen Direktor hörten, der sich an den Inspekteur wandte:

»Lécrivain ist diese Nacht nicht in Casablanca gelandet.«

»Ah!«, antwortete der Inspektor. »So?«

Und nun, aus seinem Traum gerissen, mühte er sich aufzuwachen und Diensteifer zu zeigen, und er fügte hinzu: »Ah! Tatsächlich? Ist er nicht hinübergekommen? Hat er kehrtgemacht?«

Aus dem Hintergrund des Busses kam die einfache Antwort: »Nein.« Wir warteten auf weitere Worte, aber es kam nichts mehr. Und mit jeder verstreichenden Sekunde wurde klarer, dass diesem „Nein“ kein weiteres Wort folgen würde, dass dieses „Nein“ absolut war, dass Lécrivain nicht nur nicht in Casablanca gelandet war, sondern nie wieder irgendwo landen würde.

So geschah es an jenem Morgen, bei Anbruch meines ersten Postflugs, dass ich mich den heiligen Riten unseres Berufs unterwarf und mich unsicher fühlte, als ich durch die Fenster auf den glänzenden Asphalt blickte, auf dem sich die Laternen spiegelten. Böen kräuselten die Pfützen. Und ich dachte: „Bei meinem ersten Postflug … habe ich wirklich wenig Glück.“

Ich hob den Blick zum Inspektor: „Ist das schlechtes Wetter?“ Der Inspektor warf einen müden Blick zum Fenster hinaus: „Das hat nichts zu bedeuten“, brummte er schließlich. Und ich fragte mich, woran man schlechtes Wetter erkannte. Guillaumet hatte am Vorabend mit nur einem Lächeln alle düsteren Vorzeichen weggeblasen, mit denen uns die Routinierten überschütteten, doch sie kamen mir wieder in den Sinn: „Wer die Linie nicht Stein für Stein kennt, den bedaure ich, wenn er in einen Schneesturm gerät … Oh ja, ich bedaure ihn!“ Sie mussten ihren Ruf wahren und schüttelten mitleidig den Kopf, wenn sie uns ansahen, als bedauerten sie unsere unschuldige Naivität.

Und tatsächlich, wie vielen von uns hatte dieser Bus schon als letzte Zuflucht gedient? Sechzig, achtzig? An einem regnerischen Morgen kutschiert vom selben schweigsamen Fahrer. Ich sah mich um: Lichtpunkte glimmten im Dunkeln, Zigaretten markierten gedankenverlorene Gesichter. Bescheidene Gedanken alternder Beamter. Wie vielen von uns hatten diese Begleiter als letzter Trauerzug gedient?

Ich hörte sie miteinander murmeln und flüstern. Sie sprachen über Krankheit, Geld, kümmerliche häusliche Sorgen. Ihre Gespräche zeichneten die Wände eines trostlosen Gefängnisses, in das sich diese Männer selbst eingeschlossen hatten. Und plötzlich hatte ich eine Vision vom Antlitz des Schicksals.

Alter Bürokrat, mein Kamerad, nicht du bist schuld. Niemand hat dir je geholfen zu entkommen. Wie eine Termite hast du deinen Frieden geschaffen, indem du jede Ritze und jeden Spalt, durch den Licht hätte eindringen können, mit Zement verstopft hast. Du hast dich in deine wohlanständige Sicherheit eingerollt, in die Routine, in die erstickenden Konventionen des Provinzlebens, und hast einen bescheidenen Wall gegen die Winde und Gezeiten und Sterne errichtet. Du hast dich dafür entschieden, dich nicht mit großen Problemen zu belasten, denn es war schon schwer genug, dein eigenes Menschenschicksal zu vergessen. Du bist nicht der Bewohner eines irrenden Planeten und stellst dir keine Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Du bist ein Kleinbürger aus Toulouse. Niemand hat dich an der Schulter gepackt, als noch Zeit dafür war. Nun ist der Ton, aus dem du geformt wurdest, getrocknet und verhärtet, und nichts wird jemals den schlafenden Musiker, den Dichter, den Astronomen in dir erwecken, der vielleicht einst in dir schlummerte.

Der Sturm ist für mich kein Grund zur Klage mehr. Die Magie des Flugzeugs eröffnete mir eine Welt, in der ich in zwei Stunden den schwarzen Drachen und den gekrönten Kämmen eines Infernos aus blauen Blitzen gegenüberstehen werde, und wenn die Nacht hereinbricht, werde ich, befreit, meinen Kurs an den Sternen ablesen.

So ging ich durch meine berufliche Taufe und begann, die Luftpost zu fliegen. Zumeist verliefen die Flüge ereignislos. Wie Taucher im Meer tauchten wir friedlich in die Tiefen unseres Elements ein. Das Fliegen erschien uns im Allgemeinen leicht. Wenn die Himmel von schwarzen Dämpfen erfüllt sind, wenn Nebel, Sand und Meer in einem Gebräu verschwimmen, das sie ununterscheidbar macht, wenn leuchtende Blitze tückisch in diesen himmlischen Sümpfen kreisen, befreit sich ein Pilot schlagartig von den Phantomen. Er schaltet seine Lampen an. Er bringt Vernunft in sein Gehäuse, so wie man ein einsames Häuschen auf einer furchterregenden Heide beleuchtet. Und die Besatzung reist auf einer Art Unterwasserroute in einer erleuchteten Kammer.

Pilot, Mechaniker und Funker sind in etwas eingeschlossen, das einem Laboratorium gleicht. Sie gehorchen dem Spiel der Zeiger auf den Instrumenten, nicht dem Vorbeiziehen der Landschaft. Draußen sind die Berge in düstere Dunkelheit getaucht. Doch sie sind keine Berge mehr, sondern unsichtbare Mächte, deren Annäherung berechnet werden muss.

Der Funker sitzt im Licht seiner Lampe und notiert pflichtbewusst Zahlen. Der Mechaniker markiert Punkte auf seiner Karte. Der Pilot weicht den Regungen der Berge aus, sobald er sieht, dass die Gipfel, die er links passieren wollte, sich direkt vor ihm auftürmen – in einer Stille und Heimlichkeit wie bei militärischen Vorbereitungen. Und unten am Boden schreiben die wachsamen Funker in ihren Hütten gehorsam die Diktate ihres Kameraden in der Luft in ihre Notizbücher: „00:40 Uhr. Kurs 230. Alles in Ordnung.“

So fliegt die Besatzung weiter, ohne daran zu denken, dass sie sich bewegt. Wie die Nacht über dem Meer sind sie weit von der Erde, von Städten, von Bäumen entfernt. Die Motoren erfüllen die beleuchtete Kammer mit einem Vibrieren, das ihre Substanz verändert. Die Uhr tickt weiter. Die Instrumentenzeiger, die Funklampen, die verschiedenen Zeiger und Nadeln vollziehen ihre unsichtbare Alchemie. Sekunde um Sekunde tragen diese geheimnisvollen Regungen, einige gedämpfte Worte, eine konzentrierte Anspannung zum Ergebnis bei. Und wenn der Moment gekommen ist, kann der Pilot seine Stirn mit vollstem Vertrauen an das Fenster pressen. Aus dem Nichts wird Gold geschmolzen: es glänzt in den Lichtern des Flughafens.

Und doch erlebten wir alle Flüge, bei denen es uns auf einmal, jedem für sich, so vorkam, als hätten wir die Grenze zur Welt der Wirklichkeit überschritten; Flüge, bei denen wir, nur ein paar Stunden vom Hafen entfernt, uns weiter von ihm entfernt fühlten, als wären wir in Indien gewesen; Flüge, bei denen uns die Vorahnung eines Einbruchs in eine verbotene Welt überkam, aus der es unendlich schwierig sein würde, zurückzukehren.

So stieß Mermoz, als er zum ersten Mal mit einem Wasserflugzeug den Südatlantik überquerte, in der Abenddämmerung auf die Region des Schwarzen Lochs vor Afrika. Direkt vor ihm erhoben sich die Schweife von Tornados, die Minute um Minute höher aufstiegen, wie eine Mauer, die sich aufbauscht; und die Nacht legte sich sogleich über dieses Vorspiel und verschlang es. Als er eine Stunde später unter den Wolken hindurchglitt, tauchte er in ein fantastisches Königreich ein.

Große schwarze Wasserhosen hatten sich aufgerichtet und standen unbeweglich wie Tempelsäulen. An ihren Spitzen angeschwollen, stützten sie den breiten und bedrohlich tiefhängenden Bogen des Sturms. Doch durch die Risse im Gewölbe fielen Lichtplatten herab, und der Vollmond sandte seine leuchtenden Strahlen zwischen den Säulen auf die gefrorenen Fliesen des Meeres hinab. Durch diese unbewohnten Ruinen bahnte sich Mermoz seinen Weg, glitt schräg von einem Lichtkanal zum nächsten und umkreiste jene gigantischen Säulen, in denen das aufbrausende Meer donnerte. Vier Stunden lang flog er durch diese Korridore des Mondlichts zum Ausgang aus dem Tempel. Dieses Schauspiel war so überwältigend, dass Mermoz erst, als er das Schwarze Loch durchquert hatte, merkte, dass er keine Angst verspürt hatte.

Ich erinnere mich meinerseits an eine andere dieser Stunden, in denen ein Pilot plötzlich merkt, dass er die Grenzen dieser Welt überschritten hat. Die ganze Nacht hindurch waren die Funksprüche aus den Häfen der Sahara über unsere Position ungenau gewesen. Mein Funker Néri und ich waren vom Kurs abgekommen. Plötzlich, als ich unten im Nebelgraben das Glitzern von Wasser entdeckte, drehte ich scharf in Richtung Küste. Aber es war uns inzwischen unmöglich zu sagen, wie lange wir schon in Richtung offene See geflogen waren. Auch waren wir uns nicht sicher, ob wir die Küste erreichen würden, da unser Treibstoff knapp war. Und selbst wenn wir sie erreichten, müssten wir immer noch den Hafen finden – nachdem der Mond untergegangen war.

Wir hatten keine Möglichkeit der Winkelorientierung, waren schon taub vor Lärm und wurden nach und nach blind. Der Mond verlöschte allmählig wie eine bleiche Glut in den Nebelbänken. Über uns füllte sich der Himmel mit Wolken, und fortan flogen wir zwischen Wolken und Nebel in einer Welt ohne Substanz und Licht. Die Häfen, die uns Funksignale schickten, hatten aufgegeben, uns unsere Position durchzugeben. „Keine Peilung, keine Peilung“, lauteten ihre Nachrichten, denn unsere Stimme erreichte sie von überall und nirgends. Mit sinkendem Mut beugten Néri und ich uns hinaus, er auf seiner und ich auf meiner Seite, um zu sehen, ob irgendetwas in dieser Leere zu erkennen war. Unsere müden Augen sahen schon Trugbilder – irrende Zeichen, trügerische Blitze und Phantome.

Doch plötzlich tauchte in unserer Verzweiflung am Horizont Backbord ein strahlender Punkt auf. Eine Welle der Freude durchfuhr mich. Néri beugte sich vor, und ich hörte ihn singen. Es konnte nur das Leuchtfeuer eines Flughafens sein, denn nach Einbruch der Dunkelheit wird die ganze Sahara schwarz und verwandelt sich in eine große tote Weite. Dieses Licht funkelte eine Weile – und erlosch dann! Wir hatten auf einen Stern zugesteuert, der nur für ein paar Minuten sichtbar war, kurz bevor er am Horizont zwischen Nebelschicht und Wolken unterging.

Andere Sterne nahmen das Spiel auf, und mit einer Art hartnäckiger Hoffnung steuerten wir nacheinander auf jeden von ihnen zu. Jedes Mal, wenn ein Licht eine Weile verweilte, führten wir dasselbe entscheidende Experiment durch. Néri funkte zum Flughafen in Cisneros: „Leuchtfeuer in Sicht. Schaltet euer Licht aus und blinkt dreimal.“ Und Cisneros schaltete sein Leuchtfeuer aus und blinkte dreimal, während das harte Licht, auf das wir starrten, als unveränderlicher Stern nicht einmal zwinkerte. Trotz unseres schwindenden Treibstoffs folgten wir weiter dem goldenen Köder, der jedes Mal sicher das echte Leuchtfeuer zu sein schien, jedes Mal ein Versprechen auf Landung und Leben war – und wir mussten uns jedes Mal einen anderen Stern suchen.

Da wussten wir, dass wir uns im interplanetaren Raum verirrt hatten, unter tausend unerreichbaren Planeten, wir, die nur den einen wahren Planeten suchten, unseren eigenen, den Planeten, auf dem allein wir unsere vertraute Landschaft, die Häuser unserer Freunde, unsere Schätze finden würden.