9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Kindheit in unkonventionellen Verhältnissen, das geteilte Berlin, Familienbande und Wahlverwandtschaften, lange, glückliche Sommer am Meer. Judith Hermann spricht über ihr Schreiben und ihr Leben, über das, was Schreiben und Leben zusammenhält und miteinander verbindet. Wahrheit, Erfindung und Geheimnis – Wo beginnt eine Geschichte und wo hört sie auf? Wie verlässlich ist unsere Erinnerung, wie nah sind unsere Träume an der Wirklichkeit. Wie in ihren Romanen und Erzählungen fängt Judith Hermann in »Wir hätten uns alles gesagt« ein ganzes Lebensgefühl ein: Mit klarer poetischer Stimme erzählt sie von der empfindsamen Mitte des Lebens, von Freundschaft, Aufbruch und Freiheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Judith Hermann

Wir hätten uns alles gesagt

Über dieses Buch

Eine Kindheit in unkonventionellen Verhältnissen, das geteilte Berlin, Familienbande und Wahlverwandtschaften, lange, glückliche Sommer am Meer. Judith Hermann spricht über ihr Schreiben und ihr Leben, über das, was Schreiben und Leben zusammenhält und miteinander verbindet. Wahrheit, Erfindung und Geheimnis – wo beginnt eine Geschichte und wo hört sie auf? Wie verlässlich ist unsere Erinnerung, wie nah sind unsere Träume an der Wirklichkeit.

Wie in ihren Romanen und Erzählungen fängt Judith Hermann ein ganzes Lebensgefühl ein: mit klarer poetischer Stimme erzählt sie von der empfindsamen Mitte des Lebens, von Freundschaft, Aufbruch und Freiheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt »Sommerhaus, später« (1998) wurde eine außerordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband »Nichts als Gespenster«. Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. 2009 erschien »Alice«, fünf Erzählungen, die international gefeiert wurden. 2014 veröffentlichte Judith Hermann ihren ersten Roman, »Aller Liebe Anfang«. 2016 folgten die Erzählungen »Lettipark«, die mit dem dänischen Blixen-Preis für Kurzgeschichten ausgezeichnet wurden. Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Im Frühjahr 2021 erschien der Roman »Daheim«, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde, und für den Judith Hermann mit dem Bremer Literaturpreis 2022 ausgezeichnet wurde. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

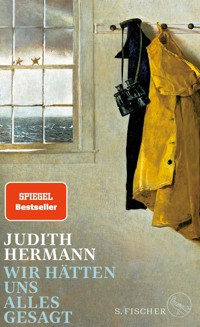

Coverabbildung: Andrew Wyeth, ›Squall‹ (Detail) / Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn, 2022

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491751-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für meine Familie

Wir hätten uns alles gesagt

Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben

Frankfurter Poetikvorlesungen

Die Arbeit an dieser Vorlesung ist nicht einfach gewesen. Auf dem Weg von ihrem Anfang bis zu einem Ende hin ist unerwartet Privates im Text aufgetaucht, es wird sich zeigen, ob das zu bereuen ist. Das Schreiben über das Schreiben ist offenbar und erwartungsgemäß eigentlich vermieden worden, stattdessen haben sich Menschen und Situationen aufgezeigt, die das Schreiben beeinflusst haben. Der erste Teil erzählt vom Psychoanalytiker Dr. Dreehüs, von Ada und Marco und in Ansätzen von Familien. Der zweite Teil erzählt mehr von Familien. Und der dritte versucht dann doch, Einfluss und Schreiben zueinander zu bringen.

I.

Vor einiger Zeit bin ich mitten in der Nacht auf der Berliner Kastanienallee in einem sogenannten Spätkauf zufällig und unverhofft meinem Psychoanalytiker begegnet – zwei Jahre nach dem Ende der Psychoanalyse und zum allerersten Mal außerhalb des Raumes, in dem ich jahrelang auf seiner Couch gelegen hatte.

An diesem Abend war ich mit G. unterwegs, dem einzigen Schriftsteller, mit dem ich befreundet bin. Wir hatten bei einem Italiener auf der Eberswalder Straße gegessen, vor einer Bar einige Gläser Wein miteinander getrunken, G. hatte mich zur Straßenbahn bringen wollen, auf dem Weg zur Straßenbahn hatten wir angefangen, von unseren Müttern zu sprechen. Es waren dieses Muttergespräch, das leichte Betrunkensein und die Tatsache, dass wir auf alten Pfaden gingen – Arkona, Rheinsberger, Wolliner, Straßen, auf denen wir in unserer Jugend unterwegs gewesen waren, vor tatsächlich einem Vierteljahrhundert also, als es noch schneite, die Welt um uns herum schwarzweiß und reine Poesie gewesen war –, die dazu führten, dass ich eine Straßenbahn nach der anderen fahren ließ, wir uns an der Kastanienallee auf die Treppenstufen vor einer Haustür setzten und beide unvermittelt eine Zigarette rauchen wollten, obwohl wir uns das Rauchen schon vor Ewigkeiten abgewöhnt hatten.

An uns vorbei ging ein rauchendes Mädchen, und ich sprach sie an. Ich bat sie um eine Zigarette, und sie sagte entschuldigend, sie habe keine, aber drüben – sie deutete zum Spätkauf auf der anderen Straßenseite – könne man Zigaretten einzeln kaufen: wie früher. Wir gingen quer über die Straße, betraten den Späti, im Späti saß der arabische Besitzer hinter der Kasse, und vor der Kasse stand mein Psychoanalytiker Dr. Dreehüs und bezahlte gerade ein schönes Softpack gelber American Spirit.

Ich habe in meinem Leben häufig Menschen nicht erkannt, wenn ich sie außerhalb der gewohnten Strukturen angetroffen habe. Dr. Dreehüs war ich außerhalb seiner Praxis nie begegnet, in seiner Praxis im Grunde genommen auch nicht. Er hatte mir dreimal in der Woche die Tür aufgemacht, ich war an ihm vorbei durch den Flur gegangen, hatte das Zimmer betreten, meine Jacke ausgezogen und über den dafür vorgesehenen Stuhl gehängt; dann hatte ich mich auf die Couch gelegt, er hatte hinter mir in einem Sessel Platz genommen. Am Stundenende der Ablauf rückwärts – ich war aufgestanden, hatte meine Jacke wieder angezogen, dabei verlegen aus dem Fenster gesehen, er war vor mir her durch den Flur gegangen, hatte mir die Tür aufgemacht, wir hatten uns die Hand gegeben, er hatte die Tür hinter mir geschlossen; es war ein Wunder, dass ich mir sein Gesicht, seine Gestalt und Erscheinung überhaupt halbwegs eingeprägt hatte. Im Spätkauf war ich schneller als er – ich erkannte ihn zuerst, oder: Ich begriff zuerst, und ich war wach genug, um die Situation bemerkenswert zu finden und nicht zu erkennen zu geben, dass ich sie bemerkenswert fand. Ich begrüßte Dr. Dreehüs höflich und überrascht und stellte ihn und G. einander vor, was amüsant war, weil beide voneinander wussten; G. war in den Erzählungen der Analysestunden aufgetaucht und hatte sich seinerseits einiges über die Analysestunden anhören müssen.

Das ist G. Das ist also G.

G., das ist nun kurz vor Feierabend und zu guter Letzt tatsächlich Dr. Dreehüs, mein Analytiker.

Mein alter Analytiker. Wir verbeugten uns alle drei ansatzweise voreinander, ich habe in meiner Erinnerung an diesen Moment bedauerlicherweise den arabischen Besitzer aus den Augen verloren, seinen Blick auf uns, auf Dr. Dreehüs, der ein Stammkunde zu sein schien und sich bisher vielleicht nicht als Analytiker zu erkennen gegeben hatte, und wie auch immer: Ich nutzte die eigenartige Gelegenheit und bat Dr. Dreehüs um zwei Zigaretten. Wir traten vor den Späti. Wechselten ein paar Sätze, wie geht’s, gut, danke, und wie geht es Ihnen, während er elegant die Zigaretten aus dem Softpack klopfte, sie uns anbot und freundlicherweise kein Wort darüber verlor, dass ich mir das Rauchen in den Analysejahren doch eigentlich abgewöhnt hatte. Er gab sich überhaupt ungezwungen, wohingegen ich nun doch Mühe hatte, eine Fassung zu wahren. Ich wollte mir alles auf einmal einprägen, Gesten und Ausdruck, seinen etwas extravaganten Anzug, die Art, uns Feuer zu geben, zu lächeln und lässig auf Abstand zu bleiben; ich hatte angenommen, Dr. Dreehüs gäbe es nicht. Er sei eine Art spezieller Motte, die sich für die Weile einer Analysestunde zu einer Person materialisieren und nach dem Ende der Stunde zu Staub zerfallen würde, um sich zwei Tage später wieder zu erneuern. Ich hatte mir über das Leben von Dr. Dreehüs außerhalb seiner Praxis selbstverständlich schwer den Kopf zerbrochen und war zu dem Schluss gekommen, er habe keines, was unter anderem damit zu tun hatte, dass er mir als astreiner Analytiker außer seiner Anwesenheit, seinen etwas geckenhaften Hemden, gebügelten Hosen, der Inneneinrichtung seines Praxiszimmers und ab und an einem wie zufällig auf dem Tisch liegenden Buches niemals auch nur das kleinste Detail aus seinem Dasein verraten hatte. Dr. Dreehüs lebte für mich in diesem Zimmer, mit der Liege am Fenster, dem abgeschabten Sessel am Kopfende der Liege, dem halbleeren Bücherregal, dem leeren Schreibtisch. Außerhalb dieses Zimmers existierte er nicht. Aber plötzlich war er da – ich entzündete meine Zigarette an dem Feuer, das er mir gab. Ich nahm seine Hände wahr, nah an meinem Gesicht. Ich nahm wahr, dass er angetrunken war und, wie ich, in der fortgeschrittenen Nacht in gewisser Weise die Leinen losgelassen hatte. Er gab auch G. Feuer. Und dann wünschte er uns einen guten Abend, ging die Straße runter, ging drei Meter weit die Straße runter und verschwand im Eingang einer Kneipe, die sich für meine Begriffe erst in diesem Augenblick, aus dem totalen Nichts und nur für ihn öffnete und hinter ihm wieder verschloss. Vor dem Späti stand eine schiefe Bank, ich musste mich setzen. Auch G. musste sich setzen, wir rauchten unsere verbotenen Zigaretten perplex zu Ende, G.’s Anteilnahme für meinen Schreck über diese Begegnung war tröstlich. Er sagte, er sei sich gar nicht sicher, ob es diese Situation gerade wirklich gegeben habe, ob sie nicht, wie in einem Film von Woody Allen oder Jim Jarmusch, in einem Wurmloch stattgefunden habe, eine Täuschung, hervorgerufen durch den Wein, das Muttergespräch, die Wege in die Vergangenheit. Die Konstellation erschien ihm so surreal wie mir, auch ihm war diese Kneipe, in der Dr. Dreehüs verschwunden war wie eine Alice im Wunderland, nie zuvor aufgefallen, und als ich sagte, ich müsse da jetzt ohne Frage ebenfalls rein und Dr. Dreehüs hinterhergehen, sagte G., so etwas habe er sich schon gedacht.

Er sagte, aber ich begleite dich dann zumindest noch bis zur Tür.

Trommel – Dr. Dreehüs’ Kneipe hieß »Trommel«. Vernageltes Schaufenster, schummriges Licht durch den Türspalt, die »Trommel« hätte ein Bordell sein können, Dark Room, was ich Dr. Dreehüs zugetraut hätte, irisches Pub, Club, wir standen ratlos davor. Schließlich sagte G., weißt du was, ich glaube, ich setze mich hier noch mal kurz auf diese Bank. Nur so. Ich häng hier einfach noch ein kleines bisschen rum. Und wenn du in einer Viertelstunde nicht wieder aufgetaucht bist, nehme ich an, dass alles gutgegangen ist. Dann geh ich nach Hause.

Er sagte, bist du damit einverstanden.

Ich sagte, ja, das bin ich. Damit bin ich mehr als einverstanden.

G. nickte, berührte mich kurz und fest an der Schulter, ging zu der schiefen Bank zurück und setzte sich wieder; er richtete sich auf, dann hob er die Hand wie ein Ringrichter.

Ich hob meine Hand.

Holte Luft, machte die Tür der »Trommel« auf – und ging rein.

In den Jahren nach der Psychoanalyse hatte ich mein fünftes Buch geschrieben, »Lettipark«. Siebzehn Erzählungen über Menschen zwischen vierzig und fünfzig, vielleicht am Ende ihrer Weisheiten und am zaghaften Anfang neuer Einsichten stehend, ein Buch, das nach dem Roman »Aller Liebe Anfang« entstanden und mir leichtgefallen war; die Rückkehr vom langen Text zu Short Stories hatte etwas Befreiendes gehabt, das Schreiben war beglückend gewesen. Heute denke ich, dass dieses Glück nicht nur an das überstandene Schreiben des Romans gebunden war, sondern auch an das Ende der Analyse, an die Bereitschaft, die Dinge alleine zu ordnen, erwachsen zu werden, loszulassen. Eine der Geschichten heißt »Träume«, sie beschreibt auf wenigen Seiten die Psychoanalyse einer Erzählerin, die denselben Analytiker aufsucht, wie eine Frau, mit der sie befreundet ist. Während der Analyse zerbricht diese Freundschaft, die Beziehung zu dem Psychoanalytiker hingegen hat eine kühle Beständigkeit. Selbstverständlich ist die Erzählung eng an meine Analyse bei Dr. Dreehüs gebunden – das ist, was ich schreibe: Ich schreibe über mich. Ich schreibe am eigenen Leben entlang, ein anderes Schreiben kenne ich nicht. Die Figur des Dr. Gupta ist an Dr. Dreehüs entlang erzählt, die Kleidung von Dr. Gupta ist Dr. Dreehüs’ Kleidung, die Einrichtung der Praxis in der Erzählung ist die Einrichtung in der Wirklichkeit. Es gibt eine Stelle, in der Dr. Gupta der Erzählerin die Tür aufmacht und erstaunlicherweise ein blaues Auge hat, auch dieses blaue Auge gab es. Und selbstverständlich ist die Ich-Erzählerin ich, bin ich das – diese Frau, die Teresa heißt, von Nacktschnecken und Fahrstuhlschächten träumt, unentwegt weint, sich vor Trauer nicht bewegen, in den ersten Monaten der Analyse nicht sprechen, in keiner Weise sagen kann, was sie traurig macht. Und selbstverständlich ist diese Ich-Erzählerin eben genau nicht ich und ist auch Dr. Gupta nicht Dr. Dreehüs; im Gegenteil, beide Figuren sind Träume, aufgeschriebene Wünsche, und das, was ich mir da schreibend vorstelle, ist schwer zu fassen. Es ist, bei aller Zerbrechlichkeit der Figuren etwas Heiles. Etwas, das ich gerade nicht besitze, von dem ich aber weiß, dass ich es besessen habe und wieder besitzen kann, etwas, nach dem ich mich sehne, eine ausgesuchte Dehnung, ein Fehlen. Die Geschichte ist ein Schutzraum für die Erzählerin, ein Gehäuse wie die Schale einer Nuss. Die Erzählerin ist die kleinste Puppe in der russischen Matrjoschka, die Geschichte der Kokon um sie herum. Ich schreibe nicht, worüber sich die Gespräche, die Selbstgespräche der Analysestunden drehen, der Schutzraum entsteht aus dem Verschweigen. Es bleibt einem empathischen Leser überlassen, sich das auszudenken, Trauma, Verlust, Missbrauch, Trauer, Abwesenheit, Tod und Angst, das ganz normale Leben, oder außen vor zu bleiben; es genügt, dass ich weiß, worum die Erzählerin trauert, und ich möchte das gerne für mich behalten. Die Geschichte ist – aufgeräumt. Die Wohnung der Erzählerin, ihr Alltag, die Bücher, die sie liest, die Wege, die sie geht, all das hat eine ordentliche, vorzeigbare Struktur – im Gegensatz zu der Wohnung, in der ich lebe, den Büchern, die ich lese, Wegen, die ich gehe –, nichts von alldem wäre in einer Erzählung ohne Verfremdung abzubilden. Die Erzählung lenkt den Leser vom Eigentlichen ab, sie lenkt ihn von mir ab. Ein Zaubertrick – der Leser sieht dem Hokuspokus des Zauberers zu und verpasst den Trick. Ich erzähle von meiner Psychoanalyse und gebe sie an eine Figur ab, die ist, wie ich immer sein wollte, niemals war oder sein werde; ich habe in meinem ganzen Leben nicht von Nacktschnecken geträumt. Und zu guter Letzt ist diese Erzählung natürlich auch eine Liebesgeschichte, ist die Erzählerin irgendwann verliebt in Dr. Gupta, und sie ist das, und es ändert nichts – so wie auch ich, nach vielleicht fünf oder sechs Jahren, drei Sitzungen in der Woche à fünfundvierzig Minuten irgendwann verliebt in Dr. Dreehüs gewesen bin und irgendwann nicht mehr. Und dann war das vorbei. Und dann verließ ich ihn.

Es wunderte mich in der Nacht auf der Kastanienallee nicht, dass ich die »Trommel« mit Herzklopfen betrat.

Als »Lettipark« erschienen war, hatte ich ein Exemplar in der Praxis vorbeigebracht. Dr. Dreehüs sollte wissen, dass er Teil einer Erzählung in einem Buch geworden war, dass es eine Erzählung gab, die ihm gewidmet war. Ich wusste kaum etwas über ihn, aber ich wusste doch, dass er ein Leser war, dass er Bücher liebte. Ich hatte es den winzigen Geräuschen der Zustimmung oder Ablehnung entnommen, die er manchmal von sich gegeben hatte, wenn ich über Bücher geredet hatte; ich hatte ihm auch die anderen zwei Bücher geschenkt, die ich während der Analyse geschrieben hatte, er hatte sie gelesen und zurückhaltend mit mir darüber gesprochen. Ich hatte »Lettipark« im Hausflur der Praxis in seinen Briefkasten geworfen – an ihn adressiert, er teilte sich die Praxis mit einer Frau, die seinen Namen trug und von der ich bis zum Schluss nicht in Erfahrung bringen konnte, ob sie seine Schwester oder Ehefrau war, ich bevorzugte Ersteres. Ich hatte »Lettipark« persönlich vorbeigebracht, weil ich hoffte, ihm zu begegnen, ihm das Buch in die Hand geben zu können – ein kurzer, energetischer Kontakt. Kann sein, dass ich ihm zeigen wollte, dass ich am Leben war. Ein fünftes Buch geschrieben hatte. Dass es mir gutging, dass ich in der Lage war, weiterzumachen, auch ohne ihn, ich war mir sicher, er hätte sich gefreut. Ich bin ihm nicht begegnet. Ich hatte das Buch in einem Umschlag und begleitet von drei höflichen Zeilen in seinem Briefkasten versenkt und war wieder nach Hause gegangen, und er hatte bis zu unserer Begegnung im Spätkauf weder auf das Buch noch auf die Zeilen geantwortet.

Er hatte schlicht nicht reagiert.

Es gibt in der Erzählung »Träume« eine dritte Figur. Die Figur Effi, die der Erzählerin vorschlägt, im Notfall ihren Analytiker aufzusuchen – falls es dir mal richtig schlecht gehen sollte, beschissen schlecht meine ich –, und auch diese Figur ist angelehnt an eine Frau, mit der ich lange befreundet gewesen bin, oder anders: an eine Frau, die ich gekannt habe.

Ada.

Heute frage ich mich, warum ich diese Erzählung nicht auch Ada gewidmet, warum ich nicht auch Ada ein Exemplar von »Lettipark« in den Briefkasten gelegt habe in der Hoffnung auf eine Begegnung. Warum habe ich auf diese Weise nicht an Ada gedacht, ohne die ich, in der Wirklichkeit wie in der Erzählung, nicht in die Analyse gegangen wäre. Ohne Ada wäre ich Dr. Dreehüs nicht begegnet, hätte ich »Alice« nicht geschrieben und »Aller Liebe Anfang« auch nicht, es war, wie in »Träume«, Ada gewesen, die mir ihren Analytiker empfohlen hatte. Jede Entscheidung für einen Satz ist eine Entscheidung gegen unzählige andere Sätze. Jede Entscheidung für eine Geschichte schlägt unzählige andere Geschichten aus. Ein Wort vernichtet ein anderes Wort. Schreiben heißt auslöschen. Ich habe mich für Dr. Dreehüs und gegen Ada entschieden.

So könnte ich es sehen.

Ich traf Ada Anfang der neunziger Jahre. Sie war so alt wie ich und ungekrönte Königin eines urbanen und weit verzweigten Stammes, in dem die meisten, so wie Ada, aus Frankfurt-Oder kamen. Mit dieser Herkunft aus einer Stadt, die am Ende des Zweiten Weltkrieges von der Roten Armee im Sturm genommen worden war, hatten sich, laut Ada, die Lebensunfähigkeiten und autoagressiven, exzessiv haltlosen Konstitutionen ihrer Kindeskinder ein für alle Mal erklärt: Frankfurt war eine traumatisierte Stadt, und die Menschen, die in ihr geboren waren, trugen das Kriegstrauma noch in der dritten Generation und bis heute in sich. Ada lebte ihr Trauma in einer großen, verschatteten Wohnung am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg, die sie in den chaotischen Monaten nach dem Mauerfall besetzt hatte und die man ihr – eine Weile lang – nicht mehr wegnehmen konnte. Wohnküche im Berliner Zimmer, Korbsessel mit Lammfell am Fenster zum Hof, in dem Ada häufig saß und ihr Kind stillte, sie war die erste junge Mutter, der ich begegnete, und sie füllte ihre Rolle mit dem Gestus einer Ur-Mutter aus; der Sessel war Thron. Das Zimmer voller beweglicher Schatten, auf dem langen, zerschrammten Tisch immer Kieselsteine und Glasmurmeln, Sträuße aus Zweigen und wilden Brachenblumen in Wasserkaraffen, mit Reißzwecken an die unverputzte Wand gepinnte Schwarzweißfotos neben Shiva mit all seinen Goldarmen neben Zeitungsausschnitten, die im Zugwind knisterten. Kerzen und Räucherstäbchen, ständig klimperte einer auf dem Klavier. Das Kind, das in diesem Zimmer auf die Welt gekommen war, war zart, selten weinend, den Blick aus großen dunklen Augen unverwandt auf die Besucher gerichtet, die kamen und gingen, die Wohnungstür unverschlossen, keine Tages- und Nachtzeiten, Licht grundsätzlich wie unter Wasser und kreidig, keine Regeln, kaum eine Grenze. Offenbar war es möglich, eine verlässliche Mutter zu sein und sich zugleich zu verlieren, hinzugeben; ich erinnere mich an Ada am Tresen der Bar, in der wir damals häufig saßen, an die Sachlichkeit, mit der sie sich das Hemd aufknöpfte, auszog, mit nacktem Oberkörper vor uns saß, hoch aufgerichtet und aufmerksam; wir sollten nachts um zwei ihre bloßen Brüste bestaunen, von denen sie sagte, sie seien von allen Brüsten auf der Welt die schönsten – und das taten wir, und vermutlich nahmen wir an, sie habe recht. Wo war, denke ich heute, in diesen Nächten eigentlich das Kind, damals habe ich mich das nicht gefragt. Ada hatte einen Mann, der erstaunlicherweise ein Jura-Studium bewältigte, abschloss, zu einer regulären Arbeit ging, Geld verdiente, trotzdem bei uns war, wenn wir uns aufmachten, in die Nächte hinabzusteigen wie in finstere Brunnen. Es war Ada, die mich darauf hinwies, dass die Familie, aus der ich kam und in der ich aufgewachsen war, nicht zwangsläufig meine Familie bleiben musste, dass es möglich war, sie zu verlassen, abzuschneiden und sich eine andere und bessere zu suchen; sie selbst hatte sich von ihrer Frankfurter Herkunft losgesagt und sich eine Wahlfamilie zugelegt, die aus ihrem Mann, ihrem Kind und einem engeren Kreis anderer Frauen und Männer bestand. Diese Familie war gut und stärkend, im Gegensatz zu der biologischen Familie, deren einziger Zweck darin bestanden habe, Ada auf die Welt zu bringen. Eigenartigerweise machte Ada während solcher Ausführungen nie den Eindruck, einer Stärkung oder eines Trostes bedürftig zu sein. Sie war grundsätzlich sehr gefasst, distanziert, von ironischer Heiterkeit und ausgerüstet mit einer interessierten und kecken Kühle, sie schien immer etwas zu wissen, das ich nicht wusste. Ihre Ausführungen über Familie erstaunten und erschütterten mich; so harmlos sie mir heute erscheinen, so wichtig waren sie damals. Meine Familie war ein Gespinst, in dem ich verpuppt, verschnürt und sicher aufgehoben war. Adas Ansichten zogen einen Faden aus dem Gespinst, zogen es auseinander, lockerten es, es waren dann andere Dinge, die zur Auflösung geführt haben, aber Ada, mit dem Kind auf dem Schoß an der schönen Brust und dem Mann hinter sich und den anderen hinter dem Mann, tat den ersten Schnitt.

Ich nehme an, dass sie das nicht wusste.

Als mein Kind auf die Welt kam, fünf Jahre nach ihrem, begannen wir, die Ferien miteinander im Sommerhaus meiner Familie an der Nordsee zu verbringen. Gezeiten und Deiche, die baumlose Küste, der ewige triste Regen waren den Leuten aus Frankfurt, Brandenburg, Ostberlin unvertraut und zunächst völlig fremd. Das Haus, in dem meine Großmutter gelebt hatte, wog das auf. Alt, heruntergekommen, mit Provisorien ausgestattet, keine Vorhänge an den Fenstern, Licht von einem Gewirr von Schlingpflanzen durchbrochen, in einem der Zimmer ein phantastischer Onkel, der sich an den nächtlichen Festen beteiligte und etwas unvollständig, aber dennoch Heine zitieren konnte, ein verwilderter Garten mit Bäumen für Hängematten und Lampions, und im Laufe der Wochen kamen und gingen die Freunde, die erweiterte und erwählte Familie, immer selbstverständlicher ein und aus. Es war dieses Haus, in dem Ada mir ihr Familienprinzip erläuterte, und sie tat das mit einer leisen Geste auf all die Dinge hin, die uns da umgaben. Mobiliar, gerahmte Urkunden, Fotografien aus der Jahrhundertwende, stehengebliebene Uhren mit verbogenen Zeigern, angeschlagenes Geschirr und der Name, den das Haus trug, den irgendwer vor hundert Jahren in goldenen Lettern unter den Giebel gehämmert hatte:

Daheim.

All das, sagte Ada, ist deins und muss es aber nicht sein. Du kannst es annehmen – oder bleiben lassen. Du kannst hier sein und musst dich aber für nichts verantwortlich fühlen. Für gar nichts. Und dann stand sie auf, ging weg und ließ mich mit diesem Vorschlag allein.

Ich erinnere mich an ein Kleid aus zerschlissener, indigoblauer Seide, das sie häufig trug, für zehn Euro auf dem Kollwitzplatzmarkt erstanden, von allen Kleidern, die ich kenne, war dieses das schönste. Sie zog es aus, als wir, ein einziges Mal nur zu zweit (es muss ein Entschluss gewesen sein, kein Zufall), aufs Watt rausgingen, so weit wie möglich raus, bis zur Wasserkante. Abend. Wir waren mit den Rädern an den wilden Strand gefahren, dahin, wo die Promenade aufhörte, die Dünen anfingen. Wir hatten die Räder aneinandergelehnt, die Schuhe ausgezogen und waren rausgelaufen, aufs offene Meer zu, und als wir da waren, wo es nicht mehr weiterging, hatte Ada ihr Kleid ausgezogen und nackt neben mir gestanden. Zwielicht, der Himmel über dem weit hinter uns liegenden Land schon nächtlich, der Himmel über dem Wasser noch hell, das Wasser Perlmutt, Adas Körper blass und langsam gegen den dunklen Saum des