Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: dtv bold

- Sprache: Deutsch

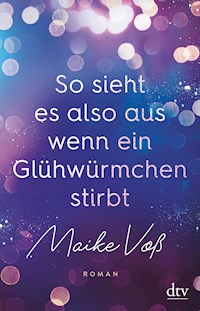

Soll man um die Liebe kämpfen, wenn man sie damit gefährdet? Als Luna nach Hamburg zurückkehrt, will sie nur eins: Von vorn beginnen, die Angst vergessen, die sie vor einem Jahr aus der Stadt vertrieben hat, und ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. An ihrem ersten Uni-Tag wird jedoch klar, dass das alles andere als einfach wird. Ihr Ex-Freund Eli steht plötzlich vor ihr – und er lässt ihr Herz immer noch schneller schlagen. Bis heute hat Luna Eli verschwiegen, wieso sie ihn nach seinem schweren Unfall auf einmal verlassen hat. Luna sieht ein, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss. Für sich und für Eli. Auch wenn das bedeutet, alles zu riskieren und am Ende womöglich alles zu verlieren.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Mir kommt es so vor, wie in Zeitlupe, als er den Kopf hebt und unsere Blicke sich begegnen. So zerbrechlich, als würde man versuchen, die Wasseroberfläche zu berühren, ohne sie dabei in Bewegung zu setzen.«

Als Luna nach Hamburg zurückkehrt, hat sie ein klares Ziel vor Augen: Sie will von vorn beginnen, die Angst vergessen, die sie vor einem Jahr aus der Stadt vertrieben hat, und ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. An ihrem ersten Uni-Tag wird jedoch klar, dass das alles andere als einfach wird: Ihr Ex-Freund Eli steht plötzlich vor ihr – und lässt ihr Herz immer noch schneller schlagen. Bis heute hat Luna Eli verschwiegen, wieso sie ihn nach seinem schweren Unfall auf einmal verlassen hat. Luna sieht ein, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss. Für sich und für Eli. Selbst wenn das bedeutet, alles zu riskieren und am Ende womöglich alles zu verlieren.

Für all die Frauen, denen eingeredet wird, schuld zu sein. Für alle Frauen, die aufstehen, ihre Stimme erheben und sich dagegen wehren. Für all jene, die keine Schuld trifft und die es verdienen, gehört zu werden.

Für Sigrid Williams,denn dank dir habe ich angefangenzu schreiben.

Für meine beste Freundin, denn dank dir schreibe ich weiter.

Playlist

Everybody’s Changing – Keane

Leiser – LEA

Fight Song – Rachel Platten

Swim – Jack’s Mannequin

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers (feat. Daya)

Mr. Brightside – The Killers

Demons – Imagine Dragons

More Than You Know – Axwell Λ Ingrosso

Need The Sun To Break – James Bay

Nobody – Selena Gomez

The (Shipped) Gold Standard – Fall Out Boy

Alaska – Casper

Here I Am Alive – Yellowcard

Prolog

Eli und ich lernten uns auf einem Festival kennen und wir passierten so schnell wie ein plötzliches Sommergewitter. Erst tauchten dieWolken auf, unübersehbar, und ich spürte denWind, der alles durcheinanderwirbelte. Als Nächstes das leise Grollen, das ankündigte, was auf uns zukam – und dann brach es über uns herein. Blitze leuchteten auf, bevor ichsieerahnenkonnte,unddieNaturgewaltdesDonnerswarmeilenweit zu hören. Nicht abstreitbar, unausweichlich und wir befanden uns mittendrin im berauschend warmen Regen.

EinlangesWochenendenur,andemwirtanzten,sangenundlachten, dabei hatte ich mich eigentlich längst davon verabschiedet, je wieder etwas so Schönes empfinden zu können. Doch plötzlich erfüllte es mich von Kopf bis Fuß.

»Ich hab Angst«, gestand ich Eli an unserem letzten Abend, als wir auf zwei Klappstühlen vor unseren Zelten saßen, meine Beine, die in verwaschenen Jeansshorts steckten, auf seinem Schoß. Seine dunklen Augen waren die Ruhe selbst, die er auf mich gerichtet hatte, während seine Finger über meine Haut strichen und ein beinahe unerträglich schönes Kribbeln hinterließen.

»Wovor, Luna?«, fragte er.

»Dass es zu gut ist, um wahr zu sein.«

Ein leises Zittern durchlief meinen Körper. Kurz darauf zog er seine Jacke aus und legte sie mir um die Schultern. Sie war warm und roch nach ihm. Darunter trug er ein T-Shirt seiner Lieblingsband Fall Out Boy, die heute aufgetreten war.

»Ich weiß, was du meinst«, sagte er und legte eine Hand an meineWange.

Ich lächelte und wurde rot und war dankbar für die Abenddämmerung, die das vor ihm versteckte.

Er zögerte kurz, dann rückte er mit seinem Stuhl dichter neben meinen und neigte seinen Kopf zu mir herunter.

»Okay?«, fragte er und ich spürte seinen Atem an meinen Lippen.

»Okay«,flüsterte ich zurück und schloss die Augen, frei von jeder Angst.

Es war ein leichter Kuss, den ich in dem Moment genau so brauchte. Sein erster Kuss, der all die vorigen nichtig machte, als hätten sie nie stattgefunden,weilichmichbeiihmbeschütztundsicherfühlte.Inseiner wunderschönen Einfachheit ließ er mich endlich wieder verstehen, wovon all die Liebeslieder handelten, was es bedeutete, vollständig zu sein, und dass man nicht irgendwo, sondern bei jemandem ankam. So wie ich bei ihm an diesem Abend.

Zurück in Hamburg sahen wir uns wieder und das erste Mal schien es mir zu gelingen, meine Albträume hinter mir zu lassen, die mich monatelang heimgesucht hatten. Und jeder Tag mit Eli bestärkte mich darin. Ich war wieder verliebt, lernte, dass alles, was ich aus meinem Leben verbannt hatte, bei ihm einen neuen Platz gefunden hatte, und merkte, wie mein gebrochenes Herz heilte. Jeder seiner Blicke schien mich voll und ganz zu verstehen. JedesWort war ein weiteres Versprechen, dass er es wert war, wieder zu vertrauen. Und mit ihnen schrieben wir unsere eigene Liebesgeschichte, bei der ich nicht abwarten konnte, die Seiten umzublättern. Er war der, den ich nicht gesucht und doch gefunden hatte, mit dem ich nicht nur lebte, sondern wieder liebte und mich selbst neu spürte. Meinen Körper, meine Seele. Unsere Nächte waren liebevoll, er gab mir alle Zeit derWelt, mich daran zu gewöhnen, dass das Leben schön war, und beschütze mich vor all dem, an das ich nicht mehr denken wollte.

Bis zu dem Tag, als Eli den Unfall hatte, er im Krankenhaus um sein Leben kämpfte und ich noch am selben Abend aus der Stadt flüchtete, ohne mich zu verabschieden. Am Ende dauerte es ein ganzes Jahr, den Mut aufzubringen, meine Scherben aufzufegen. Meine Fehler, meine Angst und meine Scham, um nach Hamburg zurückzukehren. Zusammen mit der Gewissheit, dass ich, auch wenn ich mich dazu entschied zu kämpfen, womöglich nichts davon zurückbekommen würde.

Endlich sitze ich im Zug, der in diesem Augenblick vom Münchner Hauptbahnhof abfährt. In ein paar Tagen beginnt die Orientierungswoche an der Uni Hamburg und ich bin eingeschrieben für Deutsche Sprache und Literatur. In wenigen Stunden werde ich meine Mutter wiedersehen, bald auch meine Freunde. Eli hab ich noch nichts gesagt, er hat keine Ahnung davon. Ich weiß nicht einmal, ob ich es ihm sagen soll oder die Zeit dafür längst abgelaufen ist, schließlich habe ich mich seit meiner Abreise damals nicht ein einziges Mal bei ihm gemeldet.

Ob es die richtige Entscheidung ist zurückzukommen? Oder wäre es besser gewesen, in München zu bleiben? Werden wir uns wiedersehen oder sind wir inzwischen Fremde?

Seufzend lasse ich meinen Kopf gegen die kühle Scheibe sinken. Ich hab genug von den ganzen Fragen in meinem Kopf, die wie eine rotierende Sanduhr immer wieder aufs Neue auf mich einprasseln. Damit ist ab sofort Schluss.

»Sei mutig, nur vorwärts und kein Zurück«, sage ich mir selbst zum wiederholten Mal.

Meine Augen wandern kurz zu der Anzeige über mir, dann schließe ich sie. Noch gut vierhundert Kilometer bis zu Hause. Noch gut vierhundert Kilometer bis zu all den Antworten.

1

Schwer liegt der Gurt meiner Reisetasche über meiner Schulter, deren Gewicht ich deutlich spüre. Sie ist bis zum Rand gefüllt mit den Klamotten, die ich vor etwa einem Jahr an genau dieser Stelle wahllos in sie hineingestopft habe, mitten in der Nacht, den Herzschlag bis zum Hals und mit einem tränenüberströmten Gesicht. Mein ganzes Leben, zusammengehalten von ein bisschen Stoff.

Aufmerksam schaue ich mich um und spiele dabei mit dem sichelförmigen Anhänger meiner Kette. Es ist ein seltsames Gefühl, in meinem alten Zimmer zu stehen, dabei hat sich optisch gar nicht viel verändert. Mein Bett steht immer noch an derselben Stelle unter meinem Fenster und der Schreibtisch samt Stuhl hinterm Kopfende. Der Eichenschrank gegenüber davon wird von zwei überfüllten Bücherregalen gesäumt und auch der Teppich unter meinen Füßen ist noch genauso weich wie damals. Alles wie immer und doch irgendwie neu. Vielleicht, weil es zu ordentlich ist, und man sieht, dass hier länger niemand mehr gewohnt hat.

Ich stelle die Tasche erst mal vor dem Kleiderschrank ab, gehe zum Bett und kann durch das Fenster den in der Dämmerung liegenden Garten sehen – der Feuerahorn mit seinen roten Spitzen, die Beete, der Teich, alles noch da. Dabei berühre ich die blau gemusterten Laken meines Bettes und spüre den glatten Stoff unter meinen Fingern. Meine Mutter muss sie neu bezogen haben, bevor sie mich vom Bahnhof abgeholt hat.

Ich beuge mich über die Kante des Bettes und strecke meine Hand nach dem Netzteil aus, um es mit der Steckdose zu verbinden. Sofort leuchten die vielen kleinen Lämpchen der Lichterkette, die rings um das Fenster angebracht ist. Ein Lächeln zieht meine Mundwinkel nach oben und ich atme den Geruch von zu Hause tief ein. Unzählige Male habe ich mich mit diesem Licht und einem Buch in die Kissen gekuschelt, um für ein paar Stunden in eine fremde Welt zu flüchten. Hier war immer mein Ruhepol, wo ich mich nicht fürchten musste, sondern selbst die schaurigste Geschichte vorbei war, sobald ich den Roman zuklappte. Nur um am nächsten Tag festzustellen, dass die schlimmsten Monster nicht zwischen zwei Buchdeckeln, sondern im Hier und Jetzt lauern.

Aber das war einmal. Ab sofort ist das vorbei und ich bin mehr als bereit, mein neues Kapitel zu beginnen.

Mit einem Kopfschütteln verscheuche ich die dunklen Gedanken und gehe zum Kleiderschrank, um meine Sachen einzusortieren. Als ich gerade eine Jeans über dem Arm falte, klopft es an der Tür.

»Hey, brauchst du Hilfe beim Auspacken?«

Meine Mutter steckt ihren Kopf herein und sieht mich fragend an. Ihr kurzes braunes Haar fällt ihr in die Stirn und von ihrem roten Lippenstift ist nicht mehr viel übrig. Kein Wunder, es ist schon nach neun und sie hat mich direkt nach der Arbeit abgeholt.

»Ja, gerne«, sage ich und nicke.

Sie lehnt die Tür hinter sich an, kommt zu mir und nimmt ein paar T-Shirts aus der Tasche. »Schön, dass du doch etwas früher gekommen bist«, bemerkt sie, während sie den Stoff glattstreicht.

»Ich dachte, es wäre gut, wenn ich ein paar Tage hätte, mich einzugewöhnen«, antworte ich. »Am Montag beginnt ja schon die Orientierungswoche.«

»Dann willst du hingehen?«

»Schaden kann es nicht«, sage ich so unbekümmert wie möglich, während meine Mutter sich die Hand vor den Mund hält, weil sie gähnen muss.

»Anstrengender Tag?«, vermute ich.

»Kann man wohl sagen. Nach meinem Unterricht hatte ich noch zwei Stunden Vertretung und musste zu einem Gespräch mit der Schulleitung.«

»Ich hätte doch auch mit der Bahn nach Hause fahren können«, sage ich und lege meine Tops auf einem Stapel zusammen.

»Auf keinen Fall. Selbst wenn du mitten in der Nacht angekommen wärst, hätte ich dich abgeholt«, sagt sie entschieden und ich lächle.

»Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.«

»Das finde ich auch«, erwidert sie und verstaut die Socken in der Schublade, während ich die letzte Bluse auf einen Bügel hänge. Der Rest meiner Sachen ist längst im Waschkeller und um sie werde ich mich morgen kümmern. »So, das hätten wir.«

»Danke«, sage ich.

Wir sehen uns einen Moment an und ihre blauen Augen, die ich von ihr geerbt habe, werden schon wieder so riesig, als könnte sie nicht glauben, dass ich tatsächlich vor ihr stehe. Dann nimmt sie mich in den Arm und drück mich fest an sich. Keine Ahnung, wie oft sie das heute schon getan hat, seitdem sie mich abgeholt hat. Sanft streicht sie mir über den Kopf und ich höre sie schlucken, als sie sich von mir löst.

»An deine kurzen Haare muss ich mich erst noch gewöhnen«, sagt sie. »Und an die Kontaktlinsen.«

Sie mustert mich eingehend und ich greife nach ihrer Hand. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe mich schon sehr verändert, nicht nur äußerlich.

»Wann hast du sie schneiden lassen?«, will sie wissen.

»Kurz nachdem die Ansage kam, dass mein Zug zwei Stunden Verspätung hat. Es war eine spontane Idee.«

»Und hast du das für dich gemacht oder hat es was mit ihm zu tun?«

Ihm. Sie vermeidet es immer noch, Juliens Namen auszusprechen, als würde sie damit schlafende Hunde wecken. Ich habe mir hingegen vorgenommen, keine Angst mehr davor zu haben. Es ist schließlich nur ein Name. Trotzdem kann ich nicht abstreiten, dass sie mit ihrer Vermutung nicht ganz falschliegt.

»Vielleicht ein bisschen«, gebe ich zu. »Ist schwer vorstellbar, dass er nicht mehr hier ist.«

»Aber das ist er nicht.«

»Ich weiß …«, murmle ich und zucke mit den Schultern. »Na ja, mir gefällt es. Und wenn ich es irgendwann doch blöd finde, setze ich einfach eine Mütze auf.«

Auch wenn sie versucht, es mit einem Lachen zu überspielen, entgeht mir der ernste Ausdruck in ihren Augen nicht. Anfangs war sie noch dagegen, dass ich zurück nach Hamburg komme, weil sie davon überzeugt war, ich wäre bei meinem Vater in München besser aufgehoben. Es brauchte stundenlange Telefonate, um sie davon zu überzeugen, dass es die richtige Entscheidung ist. Denn sosehr ich die Stadt im Süden auch mag, so wusste ich trotzdem jeden Tag, dass ich nicht meinetwegen da war, sondern nur aus Angst. Aber ich kann nicht mein Leben lang davor weglaufen, was geschehen ist, und zum Glück hat meine Mutter das irgendwann auch eingesehen. Trotzdem wird sie mich bestimmt im Auge behalten. Dort anknüpfen, wo wir vor einem Jahr auseinandergerissen sind, will nämlich keine von uns.

Sie drückt meine Hand und schließt mit der anderen meine noch offen stehende Schranktür. Der Tag war lang, für sie wie für mich, und vielleicht ist es am besten, es für heute einfach dabei zu belassen.

»Willst du ein bisschen allein sein?«, fragt sie.

»Nicht wirklich. Wollen wir einen Film schauen oder so?«

»Klar, wenn du willst. Ich könnte uns dazu eine Kleinigkeit zu essen machen.«

»Klingt gut. Soll ich dir helfen?«

»Das brauchst du nicht. Ruh dich ein bisschen aus und ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ist«, weist sie mein Angebot zurück und hält an sich, mich noch ein weiteres Mal zu umarmen, deswegen mache ich es.

»Danke«, murmle ich in ihr rosa Sweatshirt und sie weiß, dass ich nicht das Essen meine oder dass sie mich abgeholt hat.

Ich sage es für alles, was sie wegen mir durchmachen musste und was noch auf uns zukommt, und weil sie mir kein einziges Mal einen Vorwurf deswegen gemacht hat. Das ist für mich nicht selbstverständlich, obwohl sie es gerne so aussehen lässt.

»Ich bin immer für dich da, Luna. Und daran wird sich nie etwas ändern. Dein Vater auch, falls du es dir anders überlegst.«

»Werde ich nicht.«

»Ich weiß.«

Sie drückt mir einen Kuss aufs Haar. An der Tür dreht sie sich noch mal zu mir um. »Und nur fürs Protokoll: Deine neue Frisur steht dir ausgezeichnet.«

Dann ist sie verschwunden und ich höre ihre Schritte auf der knarzenden Treppe leiser werden.

Immer noch lächelnd zupfe an den dunkelbraunen Haarsträhnen, die mir früher bis zur Rückenmitte gingen und jetzt nur noch knapp bis zur Schulter reichen. Sie sind Teil des Neuanfangs, auch wenn ich für diesen nicht wegziehen, sondern nach Hause zurückkehren musste. Hier gehöre ich hin, egal wie viel Überwindung es mich gekostet hat, diesen Schritt zu machen. Ich bin bereit und ein zweites Mal laufe ich nicht davon.

Ich räume die Tasche auf den Schrank, schlüpfe aus meiner Skinny Jeans und ziehe mir eine bequeme Jogginghose an. Die gut sechsstündige Zugfahrt war anstrengend und mich ein paar Minuten auf meinem Bett auszustrecken klingt verlockend. Als ich mich gerade hinlegen will, fällt mein Blick für einen Moment auf die erleuchtete Fensterbank – oder viel mehr auf einen Rahmen, der ganz rechts hinter dem Vorhang hervorlugt und mich verharren lässt. Es kommt mir fast so vor, als hätte er sich vor mir versteckt. Von meinem Platz aus wird das Licht jedoch von der Scheibe reflektiert und ich komme gar nicht umhin, ihn zu bemerken.

Zögerlich strecke ich meine Hand danach aus und ziehe ihn zu mir heran. Fast andächtig streiche ich mit den Fingern über das Foto und ziehe die Augenbrauen zusammen, als ich die Gesichter von Eli und mir betrachte, die in Regenjacken und aufgesetzten Kapuzen über irgendetwas lachen, an das ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Ein Blick in die Vergangenheit, als ich glaubte, alles wäre wieder in Ordnung und ich könnte endlich mit dem, was passiert war, abschließen.

Langsam sinke ich auf die weiche Matratze und drücke mir die Erinnerung an die Brust, wo sie ein festes Ziehen in meinem Herzen hervorruft. Es ist mir inzwischen nur allzu vertraut, denn von all den Dingen, die ich angerichtet habe, hat es mit Abstand am meisten wehgetan, Eli zurückzulassen. Nicht einmal zu einer kurzen Nachricht habe ich mich durchringen können, dass es mir gut geht und es mir leidtut. Und dabei tut es das, jeden Tag, zu jeder Sekunde, ohne dass er nur die geringste Ahnung davon hat.

Aber ich weiß, es ist so am besten, deswegen halte ich aus.

Ein paar Minuten später ruft meine Mutter mich zum Essen. Fast stelle ich den Rahmen wieder zurück auf die Fensterbank, verstaue ihn dann aber kurzerhand in der Schreibtischschublade. Aus den Augen, aus dem Sinn, auch wenn das Ziehen in meiner Brust bleibt.

Eine Minute später sitze ich neben meiner Mutter auf dem Sofa, wir essen belegte Brote, während vor uns irgendein Film über den Bildschirm flimmert. Wir reden über ihre Pläne für den Garten, das neue Album von Keane, das ich auf dem Weg hierher gehört habe, und noch andere unverfängliche Dinge. Die ernsteren Themen lassen wir für heute bleiben und der Abend tut mir unheimlich gut, weil er absolut gewöhnlich ist. Genau das, was ich brauche.

Ich wünschte, ich könnte mir ein bisschen davon in eine Phiole abfüllen, nur um mir ein paar Tropfen davon zu borgen, wenn ich sie brauche. Denn so ruhig, wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben. Und wenn es erst mal losgeht, geht es nur noch vorwärts und nicht mehr zurück.

2

Meine Mutter ist vor etwa zwanzig Minuten aufgebrochen, um pünktlich zur ersten Stunde in der Schule zu sein. Sie unterrichtet Deutsch und Spanisch am Gymnasium, das nur etwa zehn Gehminuten von unserem Zuhause entfernt ist, und ich habe das Haus den ganzen Vormittag für mich allein.

Ich bin zwar schon eine Weile wach, aber nach der ersten Nacht im eigenen Bett ist es zu verlockend, den Tag noch ein bisschen hinauszuzögern. Deswegen habe ich mir vorhin nur eine Tasse Kaffee und eine Schale Müsli zum Frühstück gemacht, bin damit wieder in mein Zimmer gegangen und sehe mir nun von hier den Sonnenaufgang an, während ich mir dabei Löffel um Löffel in den Mund schiebe. Die Stille tut gut, und doch klingt sie ganz anders als in München.

Meine Eltern waren nie verheiratet und haben sich, als ich drei war, als Freunde getrennt. Ich bin bei meiner Mutter in Hamburg aufgewachsen und in den Ferien meistens zu meinem Vater in den Süden gefahren und hatte nie das Gefühl, dass es mir an irgendetwas fehlt. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, auch mit seiner Frau Cynthia verstehe ich mich und meine kleine Halbschwester Emma, inzwischen stolze zehn Jahre alt, habe ich vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen. Ich bin ihnen unendlich dankbar, dass sie mich damals, ohne zu zögern, aufgenommen haben. Mein Vater funktionierte sein Arbeitszimmer zu einem Gästezimmer um und Cynthia gab mir einen Job in ihrem Blumengeschäft. Das Semester in Hamburg begann, ich sagte meinen Platz ab und schnell stellte sich bei mir so etwas wie ein Alltag ein. Tagsüber stürzte ich mich in die Arbeit. Nachts kamen dieselben Gedanken wieder und wieder, mit denen ich mich quälte. Hätte ich es abwenden können? Was, wenn ich geblieben wäre? Sollte ich zurückgehen? Und warum hörte es nicht auf, so verdammt wehzutun? Eine Spirale, aus der ich mich monatelang nicht befreien konnte, bis ich erfuhr, dass Julien zum Studieren nach Lübeck gezogen war. Er hatte es auf Facebook gepostet und damit änderte sich alles.

Ich stelle meine leere Schale auf der Fensterbank ab und nehme meinen Kaffee in die Hand, an dem ich mich wärme, denn plötzlich ist mir kalt. Kein Wunder, ich bin nicht mal eine halbe Stunde wach und muss schon wieder an ihn denken. Aber immerhin war ich fast zwei Jahre mit Julien zusammen. Zwei Jahre, in denen ich nicht erkannte, welches Monster in ihm steckte, weil ich viel zu verliebt in ihn war. Mit ihm zusammen wurde ich, ohne es zu merken, immer leiser und meine Freunde immer weniger. Sie sind nur neidisch, hatte er mir damals gesagt, weil wir so glücklich sind und sie nicht. Ich war sechzehn und glaubte ihm und geriet immer tiefer hinein in den Strudel, der mich langsam, aber sicher kaputt machte. Aber zum Glück gab es jemanden, der an meiner Stelle laut war und mir zeigte, was für ein falsches Spiel er trieb. Wer weiß, was sonst mit mir passiert wäre. Gerade wenn man bedenkt, was alles mit mir passiert ist.

Eisig läuft es mir den Rücken hinunter und ich rühre meinen Kaffee noch mal um, bevor ich ihn in einem Zug hinunterstürze und die leere Tasse neben der Schale abstelle. Genug in der Vergangenheit geschwelgt, ein neuer Tag liegt vor mir.

Ich stehe auf und suche in meiner Jeans vom Vortag nach meinem Handy. Lange braucht es nicht, bis ich es finde, entsperre und bis zu Annis Namen in meiner Kontaktliste gescrollt habe.

Anni ist meine beste Freundin. Sie wohnt im Haus nebenan, und da unsere Mütter schon seit ihrer Schulzeit befreundet sind, hatten wir keine andere Wahl, als ebenfalls Freundinnen zu werden. Anni ist mein lauter Jemand. Sie ist die Einzige, der ich gesagt habe, dass ich zurückkomme, und die jedes noch so kleine dunkle Detail darüber kennt, wieso ich Hamburg damals so fluchtartig verlassen musste. Selbst meine Mutter weiß nur die halbe Wahrheit. Ohne Anni wäre es mir deutlich schwerer gefallen, einen Neuanfang zu wagen.

Ich öffne den Chat und tippe ihr schnell eine Nachricht.

Luna: Hey, ich bin wieder da. Willst du rüberkommen? Ich brauche dringend Gesellschaft

Gesendet.

Ein paar Minuten warte ich, doch die kleinen Häkchen in der Ecke des Textfelds bleiben grau. Vermutlich schläft sie noch, also beschließe ich, die Zeit zu nutzen und mich fertig zu machen.

Ich lasse das Handy auf dem Bett liegen und suche mir ein paar Klamotten aus dem Schrank, die ich mit rüber ins Bad nehme. Die heiße Dusche entspannt meine Muskeln, in denen ich immer noch den gestrigen Tag spüre, und mein Kopf scheint auch ein wenig zu entschleunigen, weswegen ich sie ein bisschen länger ausdehne als nötig. Nachdem ich mich angezogen, die Zähne geputzt und meine Haare geföhnt habe, kümmere ich mich um die Wäsche, die noch vom Vortag im Keller liegt. Danach hole ich das Geschirr aus meinem Zimmer, räume die Spülmaschine in der Küche ein, und als diese ebenfalls anfängt mit einem leisen Rumoren ihren Betrieb aufzunehmen, bin ich erst mal zufrieden mit meinem Vormittag. Zurück in meinem Zimmer vernehme ich dann endlich den Ton einer eingehenden Nachricht.

Anni: Hey, ich bin jetzt erst wach. Ich ess noch schnell was und komme gleich rüber, okay?

Luna: Okay, bis gleich :)

Ich drücke mir das Handy an die Brust und lächle in mich hinein. Auf sie konnte ich mich immer verlassen und so ist es noch. Sie hat mich nie verurteilt, ist immer ehrlich und hat mir versprochen, mir zu helfen, wenn ich sie brauche – und das werde ich, dessen bin ich mir sicher. Und sosehr ich sie vermisst habe, freue ich mich nun darauf, sie gleich endlich wiederzusehen.

Um der Gefahr zu entgehen, meine Gedanken durch Herumsitzen und Warten ein zweites Mal abrutschen zu lassen wie vorhin, gehe ich zu meinem Bücherregal und streiche mit den Fingern die verschiedenfarbigen Rücken entlang. Ich habe keine Ahnung, wonach ich sie das letzte Mal sortiert habe. Bei dem Gedanken kommt mir die Idee, wie ich mir die Zeit vertreiben könnte, und da mir auf Anhieb nichts Besseres einfällt, klemme ich mir die vorderen Strähnen meiner Haare nach hinten und beginne damit, sie in die Tat umzusetzen.

Reihe um Reihe räume ich das Regal aus und verteile die verschiedenen Stapel auf dem Boden, meinem Bett und der Fensterbank, bis nahezu jeder freie Platz belegt ist. Der letzte Roman auf dem obersten Brett hat einen weißen Einband, und als ich ihn allein dort stehen sehe, entscheide ich, diesmal nach Farben zu gehen. Mein Leben war lange genug durcheinander und grau und es wird Zeit, dass sich das ändert.

Der Boden ist nach wie vor von zahlreichen zu mir emporschauenden Covern übersät, auch wenn ich schon seit einer halben Stunde dabei bin, alles zu sortieren. Das Chaos, in das sich mein Zimmer verwandelt hat, wird einfach nicht weniger, und als es ein Weilchen später an der Tür klingelt, kann ich mich kaum noch um mich selbst drehen, ohne etwas umzustoßen.

Vorsichtig steige ich über die Stapel hinweg, gehe nach unten und steuere mit pochendem Herzen auf die Haustür zu, hinter deren Milchglasscheibe ich schon Annis Umriss ausmachen kann. Von ihren rot gefärbten Haaren hat sie sich seit der achten Klasse nicht mehr getrennt und der feurige Ton strahlt mir geradezu entgegen. Das Dingdong der Klingel tönt erneut ungeduldig durchs Haus und ich beeile mich, ihr zu öffnen.

»Anni!«, begrüße ich sie live und in Farbe diesmal und nicht über einen Screen bei Skype.

Sie mustert mich von oben bis unten und wieder zurück, legt den Kopf schräg und verengt die Augen zu Schlitzen.

»Ich muss mich in der Tür geirrt haben. Eigentlich wollte ich zu Luna.«

»Ich stehe vor dir?«

»Unmöglich. Das Mädchen, das ich meine, hat Haare bis zum Hintern und immer eine unnormal große Brille auf der Nase. Obwohl du den gleichen Geschmack in puncto Klamotten zu haben scheinst wie sie«, überlegt sie laut.

Ich betrachte meine schwarze Hose mit den Rissen am Knie und das graue Shirt, über dessen Kragen der Mondsichelanhänger meiner Kette baumelt. Anni hat ihn mir geschenkt, weil sie die Anspielung auf meinen Namen lustig fand.

Breit fange ich an zu grinsen. Sie versucht es zurückzuhalten, kommt gegen das Zucken ihrer Mundwinkel jedoch nicht lange an und stimmt mit ein, bevor sie mich endlich mit einer kräftigen Umarmung begrüßt.

»Du bist echt wieder hier«, quietscht sie und drückt mich fest an sich.

»Keine … Luft«, keuche ich, trotzdem lässt sie mich – zu meiner großen Freude – noch eine bisschen länger leiden, bis sie sich von mir löst.

»Komm rein«, sage ich lachend und mache ihr Platz.

Anni stellt ihre Gartenschlappen an der Garderobe ab und sieht mich noch einmal ganz genau an. Ich kann ihr nicht verdenken, dass ihr Gesichtsausdruck genau derselbe ist wie der meiner Mutter gestern, als ich aus dem Zug gestiegen bin. Mit hundertprozentiger Sicherheit bin ich Luna, aber es bedarf wohl einiger Zeit, sich daran zu gewöhnen, wie ich jetzt aussehe. Eigentlich war ich nämlich nie ein großer Fan von Veränderungen und diese ist für meine Verhältnisse schon sehr gravierend.

»Wann ist das denn passiert?«, will Anni wissen und deutet auf meine Haare.

»Gestern.«

»Geplant?«

»Nein. Mein Zug hatte Verspätung und ich musste mir irgendwie die Zeit vertreiben.«

»Anstatt also auf mich zu warten, hast du es einfach ohne mich gemacht.«

»Entschuldige.«

Ein wenig beleidigt schiebt sie die Unterlippe vor. Das hat mir gefehlt. Ihre direkte Art ist zwar etwas, an das man sich gewöhnen muss, doch ich schätze das als eine ihrer liebenswertesten Eigenschaften. Gleichzeitig muss ich ihr allerdings auch zustimmen: Sie hatte eigentlich einen Freifahrtschein dafür, mich umzukrempeln. Seit der Verwandlung von Emma Roberts in Wild Child hatte sie den Wunsch, das Gleiche irgendwann mit mir zu tun, und nun habe ich sie einfach übergangen.

»Kannst du mir verzeihen?«, frage ich.

»Reden wir immer noch von deiner Frisur oder vom letzten Jahr?«

»Ich schätze, beides«, antworte ich.

»Das Erste verzeih ich dir, weil es mir gefällt. Für das Zweite brauche ich bitte einen heißen Kakao, während du mir ein paar Fragen beantwortest. Deal?«

»Einverstanden.«

Wir gehen in die Küche, wo ich ihrer ersten Bedingung nachkomme und ihr eine heiße Schokolade mache. Anschließend verziehen wir uns nach oben, doch als sie mein Zimmer betreten will, bleibt sie abrupt im Türrahmen stehen und sieht sich mit hochgezogenen Augenbrauen um.

»Welche Bombe ist hier denn explodiert?«, kommentiert sie das Durcheinander.

»Warte kurz, ich räume das Bett frei«, sage ich, schiebe mich an ihr vorbei in den Raum und packe die Stapel auf den Boden, aus denen ich mir schnell noch ein paar einzelne Bücher herausziehe, die farblich zum Verlauf passen.

»Bist du nicht gestern erst wiedergekommen?«, fragt sie stirnrunzelnd.

»Ja, gestern Abend, wir waren gegen neun hier.«

»So, so«, nickt sie.

Ich ziehe die Schultern hoch und zeige ihr unschuldig meine Handflächen.

»Irgendwie musste ich mich beschäftigen, bis du wach bist.«

»Wie wär’s mit Fernsehen?«

Vorsichtig durchquert Anni den Raum, setzt sich im Schneidersitz auf die nun freie Matratze und lehnt sich mit dem Rücken an die Wand. Mit einer Hand stopft sie sich ein Kissen in den Rücken, mit der anderen balanciert sie die Tasse auf ihrem Schoß.

»Du hast mir richtig gefehlt, weißt du das?«, fragt sie und grinst mich an.

»Du mir auch, das kannst du dir gar nicht vorstellen«, sage ich.

»Wer weiß sonst noch, dass du zurück bist? Eigentlich müssten wir eine Willkommensparty für dich schmeißen.«

Ich lache trocken auf und bleibe stehen.

»Nein, daraus wird nichts. Du bist die Einzige, die Bescheid weiß, ich hab mich ansonsten bei niemandem gemeldet.«

»Echt nicht? Was ist mit Jess?«

»Auch nicht. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Ich hab versucht, ihr zu schreiben, und alles hat sich irgendwie seltsam angehört. Letztendlich hab ich es dann gelassen. Es war ja schon vorher relativ angespannt zwischen uns.«

Tatsächlich kommt es mir wie ein anderes Leben vor, als Jess und ich noch befreundet waren – wahrscheinlich stimmt das sogar. Damals hätte ich sie morgens um zwei anrufen können, und ohne zu zögern, wäre sie zu mir gefahren, um mir mit was auch immer zu helfen. Mit ihr verbinde ich unvergessliche Pyjamapartys, den ersten Filmmarathon aus Liebeskummer, Mädchengeheimnisse und mehr Bauchkrämpfe, als ich zählen kann, weil wir einfach nicht aufhören konnten zu lachen – bis Julien kam und unsere Freundschaft ganz allmählich erstickte. Nachdem Schluss war, haben wir uns wieder angenähert, aber es wurde nie wieder so wie früher und seit meiner Flucht aus Hamburg ist der Kontakt komplett abgerissen. Irgendwas zwischen uns war still und heimlich kaputtgegangen und nicht mehr zu reparieren, weswegen jetzt nur Anni auf meinem Bett sitzt, die mich aus ihren braunen Augen ehrlich überrascht ansieht. Sie kratzt sich nachdenklich am Kinn und ich hebe zwei weitere Bücher vom Boden auf.

»Tut mir leid«, sagt sie. »Ich meine, sie und ich standen uns nie sonderlich nahe, aber für dich wäre es bestimmt gut, noch jemanden zur Unterstützung zu haben.«

»Ach, keine Ahnung. Ich hab es nie geschafft, ihr zu erzählen, warum ich mich von ihr abgewandt habe, das stand immer zwischen uns. Und irgendwann ist es dann eben zu spät und man hat sich nichts mehr zu sagen.«

Niedergeschlagen schiebe ich Tote Mädchen lügen nicht neben Tannenstein und hebe die nächsten Bücher vom Boden auf.

»Vielleicht wäre das sowieso passiert«, versucht Anni mich aufzuheitern. »Manche Freundschaften halten eben nicht ewig.«

»Kann sein. Na ja, wir werden es wohl nie erfahren.«

»Und … hast du noch mal was von Julien gehört?«, fragt sie vorsichtig.

Langsam drifte ich im Farbverlauf von Rot ins Violette.

»Seit dem letzten Mal nicht.«

Das letzte Mal, vor gut einem Jahr, als ich aus dem Krankenhaus kam,indasElieingeliefertwordenwarunderwieausdemNichtsvor meiner Haustür stand. Auf mich einredete und mir so nah kam, dass ich schreien wollte.

»Weißt du denn, wo er ist?«

»Anscheinend in Lübeck. Meine Mutter ist mit einer der Dozentinnen an der Uni befreundet und die hat ihr bestätigt, dass er dort eingeschrieben ist.

»Sicher?«

»Ganz sicher. Aber selbst, wenn nicht …« Ich mache eine bedeutungsvolle Pause, in der etwas in mir hochkocht, und ich beginne wild mit den Armen zu gestikulieren. »Ich hab mich ein Jahr lang in München versteckt und was hat es mir am Ende gebracht? Nichts. Er hat mir schon so viel kaputt gemacht und damit muss Schluss sein. Ich bin nicht mehr die Luna von damals, das liegt hinter mir, endgültig.«

Als würde ich die Sätze damit unterstreichen, schiebe ich das nächste Buch geräuschvoll ins Regal. Keine Ahnung, wie oft ich mir das gestern selbst zugesprochen habe, damit ich nicht wieder umdrehe.

Anni nimmt einen kräftigen Schluck von ihrem Kakao und sieht mich beeindruckt an.

»Was ist?«, frage ich.

»Die neue Luna gefällt mir, das ist alles.«

Einen Moment starren wir uns an. Plötzlich müssen wir gleichzeitig grinsen, und als ich den Kopf schüttle und dadurch den Blick abwende, kommt sogar ein leises Lachen aus meinem Mund. Es hört sich fremd an, aber auf eine gute Weise.

»Was versuchst du hier eigentlich?«, wechselt Anni das Thema und greift sich eines der Bücher, die ich auf die Fensterbank gelegt habe.

»Ich sortiere nach Farben.«

»Kann ich dir helfen?«

»Brauchst du nicht. Erzähl lieber, was du noch vorhast, bevor die Uni wieder losgeht.«

Anni legt den Roman zurück und zieht sich meine Tagesdecke über den Schoß.

»Viel gibt’s da gar nicht. Wie du weißt, bin ich eine Woche allein nach Dublin geflogen, weil es Leila kurz vor Abflug in den Sinn kam, mit mir Schluss zu machen. Es hat viel geregnet, ich hab mir jeden Film in dem kleinen Kino dort angesehen und geweint und seitdem ist nichts Erwähnenswertes passiert.«

»Wieso hast du nicht noch mal mit ihr geredet?«

»Hast du mit Eli geredet?«, kontert sie und sofort sieht sie mich entschuldigend an. Trotzdem sinkt mein Magen gleich drei Etagen tiefer und mein Herz schlägt merkbar schneller.

»Ich hab darüber nachgedacht«, sage ich nach einer kurzen Pause. »Aber ich wüsste ja nicht mal, wo ich anfangen sollte. Hast du was von ihm gehört?«

Anni schlägt die Decke zurück und klopft auf den Platz neben sich. Eigentlich ist mir nicht danach, mich hinzusetzen, mein ganzer Körper ist mit einem Mal angespannt, dann knicke ich jedoch ein und lasse die nächsten Bücher auf dem Stapel neben mir liegen.

»Ich habe ihn eine Weile nicht gesehen«, sagt sie, als ich neben sie rutsche.

»Was heißt eine Weile?«

»Na ja, nachdem er gesund war, hat er wieder angefangen zu arbeiten und da haben wir uns öfter getroffen. Der Kontakt ist dann aber abgebrochen, als ich im Frühling den Job gewechselt habe und im Studentenbüro angefangen hab, und wir haben uns erst wiedergesehen, als er sich dort vor ein paar Tagen sein Semesterticket abgeholt hat.«

»Er hat was?«

»Ja. Das, das er zugeschickt bekommen hat, muss in der Post verloren gegangen sein und er hat sich ein neues ausstellen lassen.«

Instinktiv greife ich nach ihrer Hand.

»Dann studiert er wieder? Immer noch Musik? Habt ihr miteinander geredet?«, sprudeln die Fragen aus mir heraus.

Augenblicklich sehe ich Eli vor mir, der sich die Gitarre umgehängt hat und mit seiner samtigen Stimme einen Hit von The Killers anstimmt. Ich habe es immer genossen, ihm zuzuhören und zu erleben, wie er mit jedem einzelnen Ton tiefer im Song versinkt. Ob es die Band immer noch gibt, in der er gespielt hat?

»Nein, dafür war keine Zeit«, holt Anni mich zurück aus meinen Gedanken. »Er war relativ kurz angebunden und ich war gerade am Telefon, als er gekommen ist. Mein Kollege hat sich um ihn gekümmert.«

»Oh, okay.«

»Hast du dir schon überlegt, was du machst, wenn du ihn siehst?«

Ich schüttle den Kopf.

»Ich weiß ja nicht mal, ob wir uns sehen. Wahrscheinlich ist es sowieso besser, wenn wir uns einfach aus dem Weg gehen. Er würde ohnehin nicht mit mir reden wollen, schätze ich.«

»Du hast ihn nicht verlassen, weil er dir egal war«, erinnert sie mich.

»Aber es ist über ein Jahr her. Es würde nichts bringen, das alles wieder hochzuholen. Es ist Schluss, so einfach ist das.«

Auch wenn das streng genommen keiner von uns ausgesprochen hat. Wie auch, wenn ich all seine Nachrichten von damals ungelesen gelöscht habe? Seufzend schlage ich mir die Hände vors Gesicht und atme einmal tief durch. Dann lasse ich sie wieder in meinen Schoß sinken.

»Das wird schon wieder«, sagt Anni und sieht mich aufmunternd an. Erst mal bist du wieder da und der Rest ergibt sich von selbst. Hey, du gehst bald zur Uni! Deine Mutter freut sich, dass du zurück bist, ich definitiv auch und allein dafür hat es sich doch schon gelohnt, oder nicht?«

»Ja, du hast recht.«

Aber es »wird nicht wieder«. Eli und ich sind endgültig vorbei und daran lässt sich nichts ändern.

Eine Weile ist es still, es wird immer enger in meiner Brust und ich nutze die Gelegenheit, mich wieder daranzumachen, in meinem selbst geschaffenen Chaos für Ordnung zu sorgen. Ich stehe auf und Anni erhebt sich ebenfalls, um mir zu helfen, als hätten wir uns stumm abgesprochen.

Als wir fertig sind, betrachten wir den literarischen Regenbogen, der sich von Weiß, über alle Farben bis hin zu Schwarz erstreckt und in dem alles seinen Platz hat.

»Das wäre geschafft«, sage ich.

Anni legt mir einen Arm um die Schultern und streicht mir über den Rücken. Während es um mich herum immer ordentlicher wurde, hat das Durcheinander in mir zugenommen und mir wird klar, dass all die Dinge, vor denen ich weggelaufen bin, jetzt gar nicht mehr so weit entfernt sind. Mutig sein zu wollen ist eine Sache, eine komplett andere, wenn es plötzlich so weit ist und man es sein muss. Ich weiß, dass ich keinen Rückzieher machen will, doch eine winzige Stimme in mir warnt mich, dass das alles vielleicht etwas zu schnell geht. Tja, Pech gehabt, dafür ist es nun zu spät.

»Was machen wir jetzt?«, fragt Anni und lenkt mich von dem dumpfen Pochen meines Herzens ab. »Wir könnten in die Stadt fahren und das schöne Wetter ausnutzen, was meinst du?«

Entschuldigend lege ich meinen Kopf auf ihre Schulter und drücke sie ein bisschen fester.

»Wär’s okay, wenn wir heute noch hierbleiben? Ich muss erst mal ankommen.«

Sie lacht leise.

»Ich weiß, was du meinst. Klar, dann machen wir es uns hier gemütlich.«

»Wie wär’s, wenn wir uns eine Decke schnappen und uns hinten in den Garten setzen?«, schlage ich vor.

»Aber nicht in den Schatten.«

»Natürlich nicht. Direkt in die Sonne, ›das schöne Wetter ausnutzen‹«, sage ich und stupse sie in die Seite.

Wir gehen runter, nehmen uns zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank und holen eine Picknickdecke aus dem Geräteschuppen, die wir auf dem Rasen ausbreiten. Für Ende September ist es wirklich warm draußen und ich spüre die Sonnenstrahlen auf meiner Haut.

Im Hintergrund lasse ich meine Indie-Playlist laufen, auf die Lieder achtet jedoch keine von uns. Stattdessen reden wir so viel, als hätten wir nicht eines der endlos langen Telefonate geführt, während ich weg war. Dabei stelle ich erneut fest, wie sehr mir die echte Anni aus Fleisch und Blut, auf deren Schoß ich meinen Kopf gelegt habe, gefehlt hat. Viel lieber höre ich ihre Stimme neben mir als aus Hunderten Kilometern Entfernung.

3

Vor ein paar Wochen saß ich noch in meinem Zimmer in München, mit dem Laptop auf dem Schoß und die Mail lesend, dass ich fürs Studiumzugelassen worden war. Ich spürte, dass die Zeit reif war, mein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, und nun ist es so weit.

Die Orientierungswoche an der Uni ist wie im Fluge vergangen, ich habe ein paar meiner Kommilitonen kennengelernt und bis auf ein Seminar jeden der Kurse bekommen, für die ich mich eingetragen habe. Heute ist mein erster richtiger Tag als Studentin und in nicht einmal einer Stunde sitze ich in meiner ersten Vorlesung.

»Warum noch mal sind wir schon um Viertel vor acht los?«, fragt Anni, die sich herzhaft gähnend die Hand vor den Mund hält.

Wir sind gerade am Dammtor aus der S-Bahn gestiegen und gehen zusammen mit zahlreichen anderen die Treppe vom Bahnsteig hinunter.

»Weil ich sichergehen wollte, dass ich nicht zu spät komme.«

»Selbst in einer halben Stunde wärst du noch zu früh«, mault sie.

»Okay, verstanden. Morgen schlafen wir eine halbe Stunde länger.«

Bevor wir unseren Weg fortsetzen, steuert Anni den im Bahnhof untergebrachten Starbucks an und lässt sich einen schwarzen Kaffee in ihren mitgebrachten Becher füllen. Erst dann gehen wir hinaus, überqueren die Straße und folgen dem Weg entlang des Hauptgebäudes der Uni. Der Eingang ist von hellen Säulen flankiert und das rote Kegeldach über den wettergegerbten Mauern verleiht ihm einen künstlerischen Abschluss vor dem blauen Himmel. Die laue Morgensonne strahlt vom Himmel, es ist ein schöner Tag, und wenn keine bösen Überraschungen auf mich warten, wird er genau so bleiben.

»Sehen wir uns eigentlich später zum Mittagessen?«, fragt Anni.

»Ich weiß es noch nicht. Für die Erstsemester gibt es in der Mittagspause noch eine Kennenlernveranstaltung. Vielleicht gehe ich dorthin.«

»Bist du denn gar nicht aufgeregt?«

»Es geht. Ich freue mich, dass es endlich losgeht, und will nicht zu viel darüber nachdenken.«

Das habe ich gestern Abend nämlich zur Genüge getan, als ich einschlafen wollte und mein Kopf mich noch stundenlang wach gehalten hat.

Anni trinkt ein paar Schlucke und ich habe den Eindruck, dass ihre Laune sich kontinuierlich mit ihrem Koffeinpegel hebt.

»Dabei hatte ich wirklich ein kleines bisschen damit gerechnet, dir noch Mut zusprechen zu müssen.«

»Danke, aber mir geht’s gut.«

Je näher wir dem Campus kommen, desto mehr Leute werden es, die die gleiche Richtung einschlagen wie wir. Die von den Gebäuden ausgehende Atmosphäre ist anziehend und beängstigend zugleich, doch wahrscheinlich gibt es keinen besseren Ort, um neu anzufangen und Nägel mit Köpfen zu machen.

Mich für Deutsche Sprache und Literatur zu bewerben war eher eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ich hatte zwischen diesem Studiengang und Geschichte überlegt, letztendlich aber deutlich zu den Büchern tendiert. Ich hatte das leise Gefühl, es ihnen schuldig zu sein, für all die Stunden, die sie mich von der Realität haben abtauchen lassen – und das waren viele. Ich liebe den Geruch eines neuen Buchs, das Rascheln der Seiten, wenn ich sie umblättre, Raum und Zeit um mich herum vergesse und mich vollkommen darin verliere. Darüber Gedanken gemacht, was ich mit einem Abschluss anstellen würde, habe ich mir allerdings noch nicht, aber das wird sich schon noch finden.

Wir haben den größten Teil entlang der Straße bereits hinter uns gebracht und biegen in einen Weg mit buntem Kopfsteinpflaster ein, der zum Von-Melle-Park führt, wie mir ein Schild verrät, ein zentraler Platz, über den man zu allen möglichen Eingängen gelangt. Anni greift nach meinem Ellenbogen, hakt sich bei mir unter und deutet mit dem anderen Arm auf die einzelnen Gebäude, an denen wir vorbeikommen. Links ist die Mensa, rechts das Auditorium und frontal laufen wir direkt auf den Philoturm zu, ein nicht unbedingt hübsches, hochragendes Gebäude, in dem die Einführung zu meiner ersten Vorlesung stattfindet.

Alle um uns herum wirken entspannt, jeder scheint ein letztes Mal tief durchzuatmen, bevor es losgeht, und ich tue es ihnen gleich, um die Nervosität nicht überhand nehmen zu lassen, die allmählich doch in mir aufsteigt. Ein Mädchen, das vor uns den Turm betritt, hält uns die Tür auf und wir schlüpfen hinter ihr hinein.

»Und was machen wir jetzt?«, frage ich Anni.

Sie zuckt mit den Schultern. »Warten?«

»Worauf?«

»Dass es Viertel nach neun wird und unsere Kurse beginnen.«

»Was hast du denn als Erstes?«

»Kunstgeschichte im elften Stock. Und du?«

»Ich muss hier im Erdgeschoss bleiben. Literaturwissenschaften in einem Saal F«, antworte ich.

»Ah, ich weiß, wo der ist. Wenn du willst, zeig ich dir, wo du hinmusst.«

»Gerne.«

Eine Tür weiter und einen kurzen Flur entlang sind wir schon an besagtem Saal angekommen. Außer uns stehen schon ein paar meiner Kommilitonen davor, vier Mädchen und drei Jungs. Ich erkenne ihre Gesichter von der Orientierungswoche wieder und lächle ihnen zur Begrüßung zu.

Je weiter die Zeit voranschreitet, desto voller wird es. Kurz nach neun verabschiedet sich Anni von mir, als eine Frau mit schwarzem Haar, Rundbrille und blauem Blazer zu uns stößt und uns die Tür aufschließt. Auch sie erkenne ich von der Orientierungswoche wieder, aber mir will ihr Name nicht mehr einfallen.

Mein Herz macht einen aufgeregten Satz, als ich zusammen mit den anderen den Hörsaal betrete. Das Gemurmel um mich herum wird lauter, während ich mich umschaue, und ich versuche, mir diesen Moment zu merken. Das ist meine Startlinie.

Vorne stehen ein hölzernes Rednerpult und ein Schreibtisch, hinter dem eine riesige Kreidetafel hängt. Irgendjemand betätigt den Lichtschalter, woraufhin die Neonröhren über mir mit einem Blinken anspringen, und das ist nötig, denn die Fenster mir gegenüber lassen kaum Licht herein, so eingestaubt sind sie. Links von mir befinden sich die Stufen, die zu den einzelnen Sitzreihen nach oben führen. Die ersten Studenten gleiten schon in die Ränge, suchen sich einen Platz und werfen ihre Taschen auf die kleinen Tischchen, die jedem davon zugeteilt sind. Ohne lange im Weg rumzustehen, folge ich dem Strom nach oben, um mir ebenfalls einen zu suchen.

»Wir warten noch fünf Minuten, wir sind noch nicht vollständig«, verkündet die Frau mit autoritärer Stimme, deren Namen ich vergessen habe.

Sie hat sich vorne am Pult positioniert und lässt ihren wachsamen Blick durch den Raum gleiten, während ich mich für einen Platz auf den mittleren Rängen am Gang entscheide.

Ich hole meinen noch unbeschriebenen Collegeblock und einen Kuli aus dem Rucksack, lege beides vor mir ab und warte, dass es losgeht. Ich bin neugierig, was sie uns erzählen wird, wenn erst mal alle da sind, und wie das Semester aussehen wird. Und ein paar Minuten später ist es so weit.

»So, ich vermute, dass wir bis auf zwei, drei Nachzügler vollzählig sind. Dann schließe ich jetzt die Tür und wir können …«

Sie hat die Hand gerade auf die Klinke gelegt, als ein blondes Mädchen im Türrahmen erscheint.

»Entschuldigung, ich war im falschen Gebäude. Bin ich hier richtig zur Einführung Deutsche Sprache und Literatur?«

Habe ich gerade richtig gehört?

»Das sind Sie. Kommen Sie, wir wollten gerade beginnen.«

»Danke.«

Plötzlich sitze ich kerzengerade. Wäre sie nicht gerade durch die Tür getreten, hätte ich geglaubt, mich verhört zu haben, doch spätestens, als meine Augen sie erfassen, erkenne ich Jess ohne jeden Zweifel. Ihre Haare sind länger und das Blond heller als beim letzten Mal, als ich sie gesehen habe. Sie trägt ein olivfarbenes Kleid, das fast bis zum Boden reicht und ihre Kurven umspielt, und ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Sie war bei keiner der Erstsemesterveranstaltungen dabei und ich hätte niemals gedacht, sie heute hier zu sehen. Aber wie hätte ich das auch ahnen sollen?

Mein Herz setzt einen Schlag aus, als Jess die ersten Stufen nach oben nimmt, den Kopf hebt und ihr Blick plötzlich auf meinen trifft. Gemischte Gefühle wirbeln in mir hoch, die sich in meinem Magen zusammenziehen, aber trotzdem kann ich nicht anders, als sie anzulächeln. Wir sind nicht so auseinandergegangen, wie Freunde es sollten, aber ich freue mich, sie zu sehen. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass wir uns hier wiedersehen.

Hastig nehme ich meine Tasche vom Stuhl neben mir und deute darauf. Sie starrt mich weiter an, ohne etwas zu erwidern. Sie wirkt fast schon erschrocken. Dann wird ihre Miene hart und ihre Lippen schmal. Abrupt wendet sie sich ab und quetscht sich in die voll besetzte Reihe, an der sie gerade stehen geblieben ist, ohne mich noch eines weiteren Blickes zu würdigen.

»Herzlich willkommen«, verkündet die Frau im Blazer, die sich gleich darauf als Professor Dr. Strauß vorstellt und mit der Einführung beginnt.

Ich lehne mich indes zurück, atme leise aus und zwinge mich dazu, mich auf sie zu konzentrieren anstatt auf den leeren Stuhl neben mir.

Vielleicht wäre es doch besser gewesen, mich bei Jess zu melden, bevor ich nach Hamburg zurückkomme. Aber ich schätze, dafür ist es nun zu spät.

4

Etwa anderthalb Stunden dauert die Vorlesung und ich versuche so gut wie möglich zuzuhören und mir die wichtigsten Dinge zu notieren. Die Betonung liegt hier auf »versuchen«, denn da Jess buchstäblich vor meiner Nase sitzt, wandert mein Blick andauernd zu ihr. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, dass wir nun plötzlich denselben Studiengang belegen, oder wie ich mich verhalten soll. Ihre Reaktion eben war unmissverständlich, doch das kann ich nicht so stehen lassen. Dafür war sie mir eindeutig mal zu wichtig, als dass ich sie wie eine Fremde behandeln will, so wie sie es vorhin mit mir getan hat. Irgendetwas muss mir einfallen, und zwar schnell.

Professor Strauß erhebt ein letztes Mal das Wort, ob es noch allgemeine Fragen aus den Rängen gibt. Da sich keiner mehr meldet, erklärt sie den Kurs für beendet und verabschiedet sich von uns mit dem Angebot, persönliche Anliegen noch im Anschluss mit ihr klären zu können.

Die Ersten stehen auf, auch Jess, die schon die Stufen nach unten nimmt. Hastig packe ich meine Sachen zusammen und laufe ihr hinterher. Die meisten gehen zügig hinaus und kurz verliere ich sie aus den Augen. Zu meiner Erleichterung aber nur für ein paar Sekunden, bis ich sie zusammen mit ein paar anderen vorne neben dem Pult stehen sehe. Zielsicher steuere ich auf sie zu und werde erst langsamer, als ich fast bei ihr angekommen bin.

»Hey«, begrüße ich sie ein bisschen außer Atem.

»Na«, antwortet sie, die Arme vor der Brust verschränkt. »Ich dachte vorhin erst, ich hätte mich verguckt.«

»Hast du nicht. Ich bin seit einer Woche zurück.«

Sie nickt.

»Ich hab überlegt, mich bei dir zu melden, aber irgendwie war es komisch. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen«, erkläre ich.

»Passt doch, oder nicht? Du verschwindest von heute auf morgen und genauso plötzlich tauchst du wieder auf.«

Autsch!

»Tut mir leid.«

Ein dünnes Lächeln erscheint auf ihren Lippen, was die Spannung zwischen uns nur steigert. Es erreicht ihre Augen nicht, die mich nur immer mal wieder flüchtig streifen, und ich fange an, mit dem Reißverschluss meiner Jacke zu spielen.

»Deine Haare sind anders. Und trägst du jetzt Kontaktlinsen?«, bemerkt Jess.

Automatisch tasten meine Finger nach oben.

»Ja, ich dachte, was Neues wäre ganz gut.«

»Es ist anders.«

Mein Magen zieht sich zusammen und ich versuche es mit einem Lächeln zu überspielen.

»Na ja, es sieht so aus, als würden wir uns jetzt öfter sehen«, sage ich.

»Scheint so.«

»Ich find’s gut.«

»Ja. Toll.«

Unsicher trete ich von einem Bein aufs andere. Es ist kaum zu übersehen, dass sie nicht mit mir reden will, und das ist meine Schuld. Hätte ich sie damals nicht ausgeschlossen und stattdessen ins Vertrauen gezogen, würde das Gespräch garantiert anders laufen. Zwar kann ich das jetzt nicht mehr ändern, aber sie soll auch nicht denken, dass es mir egal ist.