6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Martin Schoppen sucht die Wahrheit über seine Familie und stößt auf Geheimnisse der Mafia. Der erfolgreiche Schriftsteller Martin Schoppen alias Chris Weinberg beginnt seine Biografie zu schreiben, um ein Kindheitstrauma zu verarbeiten. Nach dem Selbstmord des Vaters entdeckt er durch einen mysteriösen Brief, dass nichts so war, wie er dachte. Die Suche nach der geheimnisvollen Ana Lucia führt ihn tief in Machenschaften der Mafia, während er von nächtlichen Halluzinationen geplagt wird. Unterstützt von seiner Haushälterin mit krimineller Vergangenheit, muss Martin eine schockierende Wahrheit über die Eltern entdecken. Ein packender Thriller über Traumata, Täuschung und die gefährliche Suche nach der Wahrheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

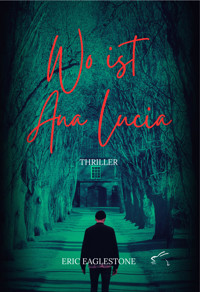

Wo ist Ana Lucia

Prolog

Epilog

Danksagung

Über den Autor

Impressum

Edition Paashaas Verlag

Titel: Wo ist Ana Lucia

Autor: Eric Eaglestone

Originalausgabe: Juni 2025

Covermotiv: Pixabay.com

Coverdesign: Robert Heße

© Edition Paashaas Verlag

www.verlag-epv.de

Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-162-5

Die Handlung ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kontaktdaten gemäß der Verordnung 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation-GPSR):

Edition Paashaas Verlag, M. Klumpjan, Im Lichtenbruch 52, 45527 Hattingen

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Wo ist Ana Lucia

Prolog

Die stählerne Treppe verlief steil nach oben. Der Mann sah keinen anderen Ausweg mehr. Er eilte in großen Sätzen die Stufen hinauf, bis er auf eine Plattform gelangte, an der eine weitere Treppe anschloss. Noch zwei Etagen, dann würde er den Ausgang zum Dach erreicht haben.

Doch so schnell er auch lief, er konnte diese Stimme nicht abschütteln, die ihn schon seit Wochen bedrängte. Warum nur wollte er aufs Dach? Wollte er vor dieser Stimme flüchten? Nein, es war die Stimme selbst, die ihn dazu antrieb, verbunden mit seinem innigen Wunsch, endlich Ruhe zu finden.

Sie kam von irgendwoher, flüsterte ihm ständig etwas ins Ohr. „Beeile dich, mach ein Ende mit deinem erbärmlichen Dasein. Es wird nur ein minimaler Schmerz sein, wenn du auf dem Asphalt landest, dann hast du Ruhe.“

Wie unter Zwang lief er weiter. Tief in seinem Inneren wollte er weiterleben, weiterleben ohne diese Stimme, hinter der sich eine Person verbarg, dessen physische Existenz im Irgendwo lag.

„Du wirst mich nie finden, denn ich bin schon tot, aber dennoch lebe ich weiter, um zu vernichten, was mich zerstört hat. Erinnerst du dich? Nein? Finde es heraus – hörst du mich? … Ich bin das Leben und der Tod, so, wie es mir gefällt. Ich kenne dein Leben, auch deine Gedanken, deine Träume, deine Unzulänglichkeiten. Ich kenne jeden deiner Schritte und begegne dir sowohl in deinen Träumen als auch im realen Leben – wann immer es mir beliebt.“

Der Mann nahm die nächsten Stufen in Angriff, hielt sich die Ohren zu, aber es nutzte ihm nichts. Die Stimme war weiterhin deutlich zu hören. „Lass mich doch in Ruhe! Was habe ich dir getan?“, keuchte er, außer Atem gekommen.

„Das weißt du immer noch nicht? Wie traurig, wenn man alles Geschehene verdrängt, so, als ob es niemals stattgefunden hätte“, hallte es in seinen Ohren.

„Lass mich in Ruhe, du verfluchtes Monster!“

Die Stimme blieb unbeeindruckt, trieb ihn weiter nach oben.

„Noch eine Etage, dann hast du es geschafft. Bald wirst du frei sein.“

Der Mann konnte sich nicht wehren. Die Stimme war im sicheren Irgendwo unangreifbar, aber er befand sich in der Realität des Lebens. Ein Leben und eine Realität, die ihm endgültig entglitten waren. Es schien, als wäre er mit dieser Stimme letztendlich zu einem Konsens gekommen. Dieses Etwas, das ihn in den Tod trieb. Oder war es auch sein eigener Wunsch, sich das Leben zu nehmen? Eine Einigung zum Abschluss, die besser nicht sein konnte – für diese Stimme jedenfalls. Oder war es ein langgehegter Wunsch von ihm selbst, den diese Stimme nur aus seinem Inneren hervorgeholt hatte? Er hatte sich lange genug den Kopf zermartert, was diese Stimme noch von ihm wollte. Nie war sie konkret geworden, sondern fraß einfach seine Seele auf. Aber warum? Er wusste es nicht, oder nicht mehr.

Sie trieb ihn weiter an. „Was ist los? Bist du schon müde von den paar Stufen? Komm, beeile dich und beende es endlich.“

Er stand vor der Tür zum Dach. Seine Beine drohten wie Gummistelzen wegzuknicken. Der Mann stieß sie auf, sah auf das großflächige Flachdach der ehemaligen Fabrik, in der schon lange alle Maschinen stillstanden.

Ein Windzug blies einige trockene Laubblätter in seine Richtung. Er schaute nach vorn. Hundert Meter weiter endete das Gebäude. Dahinter ging es ins Freie, oder hinunter in den Werkshof, je nach Sichtweise –in beiden Fällen, im freien Fall abwärts.

„Bald hast du es geschafft. Gehe jetzt weiter, schaue nach oben in den klaren Himmel. Genieße das Licht der Sterne, dann mache einen Schritt nach dem anderen. Ein kurzer Flug und ein minimaler Schmerz werden dich zum Schluss ereilen. Dann hast du Ruhe.“

Diese Stimme war zu übermächtig, als dass er sich dessen Anweisungen erwehren konnte. Der Mann atmete herzklopfend die kühle Nachtluft ein, machte den ersten Schritt. Dann den zweiten …

Mutter

Einige Hundert Meter vom Stadtrand entfernt, in der Nähe eines kleinen Wäldchens, zwischen einer Pferdekoppel und landwirtschaftlichen Feldern lag das alte stuckverzierte Gebäude. Von der Straße aus war es im morgendlichen Herbstnebel nur an den Konturen zu erkennen. Einige Krähen begrüßten auf den Feldern lautstark den kühlen, trüben Tag.

Martin Schoppen hatte das Anwesen von seinem Vater schon vor dessen Tod überschrieben bekommen, lebte dort alleine, zurückgezogen, meistens auch geistig fern von der Außenwelt. Doch als erfolgreicher Schriftsteller, der unter dem Pseudonym Chris Weinberg schrieb, musste er sich des Öfteren aufraffen, um literarische Veranstaltungen zu besuchen, Lesungen oder Vorträge halten, oder an öffentlichen literarischen Diskussionen teilnehmen. Am liebsten saß er in seinem Arbeitszimmer und schrieb, begleitet von leiser klassischer Musik.

Das Arbeitszimmer war mit alten, massiven Möbeln aus dunkler Mooreiche eingerichtet. Vollbestückte Bücherregale füllten die Zimmerwände aus. Mit Ausnahme der Fensterseite. Neben der Zimmertür befand sich ein freier Platz, an dem eine Vitrine stand, mit zahlreichen Literaturpreisen, die ihm im Laufe seines Lebens zuteilgeworden waren. Daneben, in der Ecke, standen einige Kartons übereinandergestapelt, mit Manuskripten, sowie eine Kiste mit älteren Unterlagen seines Vaters. Martin hatte sich ernsthaft vorgenommen, diese irgendwann zu sichten. Bisher hatte ihn die Lust dazu gefehlt.

Den Parkettboden zierten schwere handgeknüpfte Orientteppiche mit großflächigen moosgrünen Mustern. Das gesamte Interieur schien das Licht, welches durch das große Fenster schien, aufzusaugen, sodass ein düsteres Flair das Zimmer zu jeder Tageszeit vereinnahmte.

Martin fühlte sich wohl in dieser Räumlichkeit. Dort ruhte er in sich selbst mit seinen Gedanken. Der 40-jährige schlanke Mann mit kurzem schwarzem Haar und glattem Gesicht hatte einige Wehwehchen. Sein Blutdruck schoss in die Höhe, wenn er sich aufregte – manchmal aber auch ganz unkontrolliert. Deshalb nahm er auch einige Medikamente ein, die ihm sein Arzt verordnet hatte. Cholesterinsenker gehörten ebenfalls zu seinen täglichen Begleitern, ebenso Haloperidol, welches er von seinem Hausarzt einen Tag zuvor bekommen hatte. Dieses sollte ihm helfen, seine traumatischen Erinnerungen aus der Kindheit besser zu verarbeiten. Es ging ihm aber gut, denn dank der Medizin waren seine Werte gut eingestellt.

Er saß grübelnd hinter dem ausladenden Schreibtisch vor seinem PC. Das Buch, welches er zu Schreiben gedachte, sollte etwas ganz Besonderes werden. Er lehnte sich zurück, dabei wanderte sein Blick aus dem Fenster auf die Kirschbäume in seinem Garten, an diesem grauen Oktobertag. Sie trugen noch spärliches Laub an ihren Zweigen. Bald würden sie komplett kahl sein.

Eine Amsel ließ sich eine kurze Zeit auf einem Zweig des Kirschbaumes vor dem Fenster nieder. Jetzt soll es jeder erfahren, sagte sich Martin gedanklich, sah dem davonfliegenden Vogel hinterher.

Nach etlichen Thrillern, die er verfasst hatte, beschlich ihn gelegentlich das Gefühl, ihm gehe die geistige Luft aus. Aber nach einer kurzen Zeit der Ruhe hatte es ihn immer wieder gepackt, sodass er sich vor seinen PC gesetzt und zu schreiben begonnen hatte. Achtzehn Titel hatte sein Verlag bisher von ihm veröffentlicht, die allesamt Bestseller geworden waren.

Dieses besondere Werk sollte sein ganz persönliches Buch werden. Er wollte sich damit seinen Lesern, denen er seinen Wohlstand verdankte, geistig, aber auch seelisch öffnen. Sein Innerstes herauskehren. Lange hatte er mit diesem Gedanken gehadert, aber es ließ ihn nicht los. Ein weiterer Grund, dieses Thema anzugehen, war, dass der Schreibprozess ihm zusätzlich helfen könnte, sein Trauma zu verarbeiten.

Der Suizid seines Vaters ein Jahr zuvor hatte ein großes Fragezeichen hinterlassen, das nach Antworten drängte. Diese sollten in diesem Werk ebenfalls ihren Platz finden. Doch Antworten gab es noch keine – nur Fragen. Sein Vater, Thomas Schoppen, war nach der Firmenpleite melancholisch geworden, hatte seine ehemalige Fabrik immer wieder aufgesucht, um sich von ihr zu verabschieden. Sein Lebenswerk war zerstört, letztendlich durch den Konkursverwalter zu Grabe getragen worden. Er hatte diese Misere nie verarbeiten können. Tieftraurig war er nach diesen Besuchen wieder nach Hause zu Martin zurückgekehrt. Doch eines Tages hatte sein Sohn vergeblich auf die Rückkehr des Vaters gewartet. Stattdessen hatten zwei Polizeibeamte am anderen Tag an der Haustür geschellt. Martin war erst seit wenigen Tagen wieder zu Hause. Er war bundesweit unterwegs gewesen, um sein neustes Werk vorzustellen. Bei der Obduktion der Leiche waren Psilocybin, DMT und andere Suchtstoffe im Körper des toten Vaters gefunden worden. Möglicherweise hatte er diese Drogen eingenommen, um die Angst vor dem Suizid zu lindern – vielleicht hatten sie ihn dabei sogar unterstützt. Seine Mutter hatte die Familie verlassen, als er vierzehn Jahre alt war. Sein Vater Thomas hatte sie aus dem Haus gejagt. Bis zu seinem neunten Lebensjahr war Martin von ihr psychisch misshandelt worden. Er hasste sie. Ana Lucia hatte ihm die liebevolle Mutter vorgespielt. Doch wenn sie mit Martin alleine gewesen war, schien sie sich immer wieder mal in ein Monster verwandelt zu haben.

Scheinbar war sie auch keine gute Ehefrau. Vater war froh gewesen, diese heuchlerische lieblose Frau endlich vom Hals zu haben.

Der PC war hochgefahren. Martins Gedanken begannen, sich zu ordnen. Vor seinem geistigen Auge ließ er Szenarien ablaufen, die er schon lange verdrängt hatte.

Sein Blick wanderte durchs Fenster bis an die Waldkante, die hinter einer Pferdekoppel lag. Er überlegte, die passenden Worte zu finden. Sie sollten sich in den Köpfen seiner Leser einbrennen. Unverblümt und direkt, ohne verbale Entgleisungen wollte er zunächst mit der Frau, die ihn geboren hatte, abrechnen.

Zwei Fuchsstuten, die sich auf der Weide befanden, zogen an seinen Augen vorbei. Sie trabten leichtfüßig über das Grün. Es erweckte den Anschein, als würden ihre Hufe kaum den Boden berühren.

Herrliche Tiere. Welch schöner Anblick, lächelte Martin. Die Ästhetik, die von diesen edlen Pferden ausging, fesselte ihn, hob ihn aus seinen dunklen Erinnerungen, für einen Moment jedenfalls. Doch als er sich von ihnen abwandte, verfinsterten sich seine Gedanken wieder. Er sah durch die offene Zimmertür in die Diele. Erinnerungen aus seiner Kindheit wurden wieder präsent. Die Diele, von dort ging es in den Keller. Martin schluckte. Der Zeitpunkt war gekommen an dem die Worte aus ihm heraus mussten. Seine Finger legten sich auf die Tastatur:

„Mama, nein“, schrie ich. „Du hast so böse geguckt, da habe ich Angst bekommen und die Milch umgeschüttet.“

„Halt die Klappe, du widerliche Göre. Du hast mein Leben versaut.“

Was sie damit gemeint hatte, konnte ich damals als 5-jähriges Kind noch nicht wissen. Heute aber weiß ich, dass dieses Wesen, welches sich nach außen hin als liebende Mutter darstellte, ihren Sohn ablehnte. Die Schwangerschaft mit mir war wohl ein Unfall gewesen. Auch Vater hatte sie nur etwas vorgespielt. Er hatte schon damals als erfolgreicher Geschäftsmann fest im Sattel gesessen und die Anerkennung der Gesellschaft genossen. Er war eine gute Partie gewesen. Für Ana Lucia in erster Linie aus finanziellen Gründen. Sie musste gewisse Qualitäten gehabt haben, die meinen Vater fasziniert hatten. Aber das basiert nur auf Vermutungen, auf die ich nicht näher eingehen möchte.

Jener Morgen, an dem sie mich vor sich her stoßend in Richtung Kellertür trieb, war nur der Anfang – in den folgenden vier Jahren sollten noch viele weitere solcher Vorfälle folgen. Einige hatte ich bereits hinter mich bringen müssen.

„Mach die Tür auf“, befahl sie.

Ich konnte mich als kleines Kind nicht wehren, also folgte ich ihren Anweisungen. Als ich die Tür geöffnet hatte, packte sie mich bei den Haaren. Dann zog sie mich die Treppe hinunter. Verwunderlich war, dass sie wie aus heiterem Himmel eine andere Person zu sein schien. Eine kurze Zeit zuvor war sie noch liebevoll mit mir umgegangen.

Unten im düsteren Licht herrschte sie mich wieder an. „Geh‘ zu der Heizung.“ Ihre Augen waren nur noch schmale Schlitze, aus denen laufend Pfeile direkt in meine Seele schossen. Mir blieb das kleine Herz fast stehen. Denn abgesehen von dem Hass, der mir entgegenschlug, wusste ich, was anschließend folgen würde. An der Heizung war eine Eisenkette befestigt. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Auf dem kalten Betonboden vor dem Heizkörper ließ ich mich dann nieder.

Sie schlang das Ende der Kette um meine Knöchel und verschloss sie. Da saß ich dann in meinem Elend.

Diese Ausgeburt eines bösen, heuchlerischen Weibes drehte sich danach um und verließ wortlos den Kellerraum. Als ich die Tür oben ins Schloss fallen hörte, folgte Dunkelheit, pechschwarze Finsternis. Sie hatte das Licht ausgeschaltet, um damit meine Angst noch weiter zu schüren. Dieser Raum hatte kein Kellerfenster, sodass ich nicht einmal die Hand vor meinen Augen sehen konnte. Wäre doch nur ein wenig Licht durch ein Kellerfenster gedrungen, dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, aber diese Schwärze drückte auf meine Brust. Ich bekam keine Luft, konnte kaum atmen. Ich schluchzte, wischte immer wieder meine Tränen ab, pinkelte mir in die Hose. Zu schreien traute ich mich nicht, denn dann würde Mutter mich töten. So hatte ich damals gedacht …

Martin horchte auf. Es klapperte draußen an seinem Briefkasten. Der Postbote war da. Noch in Gedanken an seine verhasste Mutter eilte er zur Tür.

Ein Brief ragte aus dem Schlitz des Postkastens. Doch was war das? Vor ihm auf der Treppenstufe lag eine tote Amsel mit offenem Schnabel. Hatte sie sich das Genick gebrochen, als sie gegen die Fensterscheibe geflogen war? Martin entsorgte das Tier schnell in der Biotonne, nahm hastig den Brief an sich und ging wieder ins Haus. Es war kein Absender auf dem Umschlag. Er setzte sich ein wenig verwundert wieder an seinen Schreibtisch, um sogleich die geheimnisvolle Post zu öffnen. Neben einem Schreiben befand sich ein zweiter verschlossener Umschlag. Den legte er zur Seite, denn sein Augenmerk galt zunächst der gedruckten Nachricht.

Sehr verehrter Herr Schoppen,

am 03. Oktober des Vorjahres hat mir Ihr Vater, Thomas Schoppen, einen Brief überreicht, mit dem ausdrücklichen Wunsch, Ihnen diesen nach einem Jahr zukommen zu lassen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich Ihnen meinen Namen nicht nenne. Es hat seinen Grund!

Mit freundlichen Grüßen,

Ein Freund

Martin war irritiert, aber auch froh darüber, eine letzte Nachricht von seinem Vater zu erhalten. Endlich würde er Gewissheit bekommen.

Gespannt riss er den anderen Umschlag auf, faltete den Brief auseinander und sah auf Vaters Handschrift.

Mein lieber Junge,

entschuldige bitte, dass ich dir auf diesem Wege, ein Jahr nach meinem Tod, alles erkläre. Du weißt ja noch, wie deine sogenannte Mutter mit dir als Kind umgegangen ist. Das kam daher, weil sie niemals schwanger werden wollte. Sie litt unter einer Persönlichkeitsstörung. Du hast mit deiner Existenz dieser Frau Steine in den Weg gelegt, sodass sie ihren eigenen Ideen nicht gerecht werden konnte. Mir hat sie gesagt, dass sie dich liebt, aber sie hat gelogen. Abgesehen davon hat sie mir in der Zeit unserer Ehe nur was vorgemacht. Sie war nur darauf aus gewesen, ein gutes und luxuriöses Leben zu führen, mit Liebhabern, von denen ich erst nach ihrem Verschwinden erfahren habe. Aber da ist noch mehr.

Sie hat mein Vertrauen erschlichen, um an interne Dinge meiner Firma zu gelangen. Leider war ich so naiv und habe ihr vertraut. Irgendwann wurde mein Unternehmen von einer unbekannten Organisation finanziell unterwandert. Auch die Auftragslage schrumpfte stetig. Es kam so weit, dass ich in Konkurs ging.

Ich kann es zwar nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir, dass meine Exfrau, deine Mutter dahintersteckt. Ich habe erhebliche buchungstechnische Klimmzüge versucht, um meine Firma zu retten, aber es hat nichts genutzt. Zum Schluss habe ich in meiner Not einen Investor mit der Rettung meines Unternehmens beauftragt. Die Folge davon war, dass er alles vor die Wand gefahren und sich daraufhin aus dem Staub gemacht hat. Das habe ich dir alles verschwiegen, um nicht deine Schriftstellerkarriere zu belasten. Außerdem wusstest du damals wie heute nicht, wie es in der Firma lief. Es hat dich auch nie interessiert. Du hast deinen eigenen Weg bestritten.

Was ich dir noch verheimlicht habe, um nicht alte Wunden aufzureißen: Deine Mutter ist vor drei Monaten an einem Schlaganfall gestorben. Wenn dich dieser Brief erreicht, ist sie seit fünfzehn Monaten tot. Sie soll in einem Pflegeheim in München gewohnt haben. Du wirst ihr aus bekannten Gründen keine Träne nachweinen. Davon bin ich überzeugt.

Was aber äußerst paradox ist: Sie bedroht mich bis heute ständig weiter. Ich weiß nicht, warum? Außerdem glaube ich nicht an Geister. Also, wie kann das sein? Es ist Ana Lucias Stimme, die zu mir spricht. Ich höre sie auch, wenn ich unterwegs bin oder nachts aufwache. Ich habe dir absichtlich diesen Brief durch einen Vertrauten zukommen lassen, weil du möglicherweise, jetzt, ein Jahr nach meinem Tod, etwas Abstand zu allem gewonnen hast. Das hoffe ich zumindest. Ich kann nicht mehr. Deshalb werde jetzt aus dem Leben scheiden. Einen anderen Ausweg sehe ich nicht. Na ja, auf jeden Fall durfte ich 64 Jahre alt werden.

Entschuldige bitte, dass ich ein solch miserabler Vater war.

Pass auf dich auf, mein Junge.

Martin lief es heiß und kalt den Rücken herunter. Mit offenem Mund ließ er den Brief kraftlos zu Boden fallen. Diese Beichte hatte ihn ebenso schwerwiegend getroffen wie seine verlorene Kindheit. Diese Frau hatte auch seinen Vater ruiniert, letztendlich in den Tod getrieben.

Die aufwallenden Emotionen in ihm mussten zu Papier gebracht werden. Seine Finger legten sich wieder auf die Tastatur:

… Ich weiß heute nicht mehr, wie lange ich an diesem besagten Nachmittag im dunklen Keller auf dem kalten Boden verweilen musste, angekettet wie ein Schwein im Stall, kurz vor der Schlachtung. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich das Licht anging. Die Frau, die sich als meine Mutter bezeichnete, kam die Treppe herunter. „Du armer Kerl“, sagte sie gespielt mitleidig. „Mama wird immer böse, wenn du nicht gehorchst.“

Das Satansweib päppelte mich dann auf, um meine Angst zu verdrängen. Vater sollte nicht mal erahnen, was sie mit mir trieb. Es war wieder ein Tag, an dem er spät aus dem Büro nach Hause kam. Diese Tage nutzte sie immer wieder aus, mich zu quälen. Sie steckte mich in die Wanne, wusch mich und sang dabei – spielte die liebevolle Mutter. Dann legte sie mich im Schlafanzug vor den Fernseher, schaltete das Kinderprogramm ein, um mich zu besänftigen.

Sie setzte sich mit einem falschen Lächeln neben mich: „Wenn du Papa etwas erzählst, dann kommt ein böser Mann, der macht dich tot. Sei besser lieb; sage ihm nichts.“

Diese Worte wiederholte sie nach jedem Kellerarrest. Ich bekam Angst, deshalb hielt ich meinen Mund. Sie hasste nicht nur mich, sondern auch … Vögel.

Martin begann zu zittern. Die Erinnerung, dass diese Frau Vögel hasste, war in sein Gedächtnis geschossen. Der tote Vogel, vorhin auf der Treppenstufe. Sein Herz klopfte so heftig, dass es aus der Brust zu springen drohte. Das war eine unmissverständliche Nachricht. ICH BIN NOCH DA!

Er unterbrach das Schreiben, lehnte sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Die erste an diesem Tag. Martin sah aus dem Fenster, wie immer, wenn er nachdachte. Dunst waberte über die Pferdekoppel. Das Schnauben der beiden Fuchsstuten war deutlich zu hören, da sie nahe dem Grenzzaun zu seinem Grundstück vorbeitrabten. Seine Stimmung war auf einem Tiefpunkt. Einsam fühlte er sich, allein mit Problemen, die sich anzubahnen drohten. Es fühlte sich jedenfalls so an. Die düstere Atmosphäre, die er seinen Thrillern verlieh, wurde real. Gruselige Schauer über die Rücken der Leser zu verbreiten oder selbst echte Angst zu haben, die das rationale Denken ausschaltet, ja, nahezu handlungsunfähig macht, sind nicht miteinander vergleichbar.

Es schellte an der Haustür. Das Läuten riss ihn aus der innerlichen Einsamkeit. Martin rang sich ein Lächeln ab. Kathrin ist da.

Er öffnete die Haustür. Vor ihm stand eine 35-jährige Frau mit blau gefärbtem, nach hinten gebundenem Haar. Das außerordentlich hübsche Gesicht hatte sie mit einem Lippen- und einem Augenbrauen-Piercing versehen. Für Martin war dieser Gesichtsschmuck nichts weiter als eine Verunstaltung natürlicher Schönheit.

Über den schwarzen Leggins mit Totenkopfmuster trug sie einen kurzen, roten Faltenrock, dazu einen farblich passenden, viel zu großen Rollkragenpulli. Sie strahlte Martin gutgelaunt aus ihren blauen Augen an. „Hallo, Chef.“

„Guten Morgen, Kathrin“, antwortete dieser schmunzelnd, als sie eingetreten war. „Du sollst nicht immer Chef zu mir sagen.“

„Ich glaub‘, dir fehlt Kaffee“, lachte Kathrin ihn an, verschwand sogleich durch die Küchentür zu ihrer linken Seite. „Alter Brummbär“, kam noch dünn bei ihm an, als er wieder sein Arbeitszimmer aufsuchte.

Kathrin Kleinschmidt arbeitete schon seit zwei Jahren für Martin als Haushälterin. Sie war unverheiratet, kam dreimal die Woche, um zu putzen, waschen und zu kochen. Die einzige Frau, zu der Martin näheren Kontakt hatte. Anfangs war sie sehr zurückhaltend gewesen, als sie bei ihrem Vorstellungsgespräch Martin Schoppen, den großen Schriftsteller, erkannte. Das legte sich aber schnell, als sie feststellte, wie unkompliziert er war. Martin hatte ihr auch nach einer kurzen Zeit das ‘Du‘ angeboten. Die ehemalige arbeitslose junge Frau legte sich auch schnell ins Zeug. Kathrin liebte den Job, auch die gelegentlichen Scherze mit Martin. Sie neigte schon mal dazu, verbal über das Ziel hinauszuschießen, was er ihr aber nicht übelnahm. Sie war ein Kind von der Straße und trug ihr Herz auf der Zunge.

Irgendwas war an diesem Morgen anders, sie spürte das. Er wirkt heute so verschlossen … irgendwie. Na ja, der braucht was zum Aufmuntern.

Martin sah auf. Kathrin erschien mit dem Kaffee. Er bedankte sich, sah wieder aus dem Fenster, um die beiden Pferde weiter zu beobachten.

Die junge Frau wusste, was das zu bedeuten hatte, deshalb verließ sie kommentarlos das Zimmer. Martin hatte sie angewiesen, ihn nicht anzusprechen, wenn er sichtlich in Gedanken versunken war.

Er bastelt bestimmt wieder an einem Mord oder einer Entführung, dachte sie schmunzelnd beim Hinausgehen.

Martin stützte sich nach einiger Zeit mit den Unterarmen auf der Schreibtischplatte ab, dabei stieß er die Tasse bei einer unachtsamen Bewegung hinunter auf den Boden. Zum Glück hatte er sie schon geleert. Durch dieses Missgeschick kamen wieder Erinnerungen hoch.

Kathrin hatte das Scheppern auf dem Parkett gehört. Sie stieß die Zimmertür auf.

Martin rutschte das Herz in die Hose. Er hielt sich die Hand vor die Brust. „Hast du mich erschreckt.“ Für einen Augenblick hatte er seine Mutter ins Zimmer stürmen sehen.

Kathrin verschwand, kam nach einer Minute mit Handfeger, Kehrblech und einem Wischlappen wieder. Sie begann, die Spuren zu beseitigen. „Weißt du was? Du musst mal was für deine Nerven tun. Ist doch nix passiert. Nur die Tasse ist im Arsch.“

Martin lächelte sie an. „Wenn ich dich nicht hätte. Du bist ein Engel.“

„Danke, du bist auch schwer in Ordnung.“ Kathrin verschwand wieder.

Martin überlegte. Vielleicht war seine Sorge unbegründet. Der tote Vogel vor der Haustür und dann die Erinnerung beim Schreiben, dass die Frau, die ihn geboren hatte, Vögel hasste – das alles könnte ein Zufall gewesen sein.

Er atmete durch, begann wieder zu schreiben:

Die Jahre vergingen. Ich war mittlerweile neun Jahre alt. Zwei oder dreimal in der Woche war aus irgendeinem Grund, den ich nie verstanden hatte, Kellerarrest angesagt. Tätigkeiten wie Lesen oder leise TV schauen, waren erlaubt. Hauptsache, diese Frau sah oder hörte mich nicht. Jeden Tag lag ich auf meinem Bett und las nach den Schularbeiten in meinen Comicheften. Darin agierten meine Helden, die einiges durchmachen mussten, genau wie ich. Am Ende standen sie trotz allem immer auf der Siegerseite. Ich flüchtete in eine Fantasiewelt, verglich mich mit ihnen. Nein, mehr noch: Ich identifizierte mich mit meinen Helden, war genauso tapfer wie sie. Deshalb ließ ich stoisch diese Qualen in unserem Keller über mich ergehen. Ich hatte mir eine geistige Schutzburg aufgebaut, die mir half, nicht durchzudrehen. Eines Tages würde ich es dieser Frau zeigen. Das hatte ich mir fest vorgenommen.

Es war an einem Tag im Sommer. Angeblich war ich zu laut die Treppe hinabgestiegen, um aus irgendeinem Grund ins Wohnzimmer zu gehen. Dort saß sie und sah mich giftig an. „Warum polterst du so?“, schrie sie. Ich wusste sofort, was folgen würde. Also ließ ich mich ohne Gegenwehr in den Keller verbannen. Es war zwei Tage nach meinem Geburtstag, den sie natürlich vollkommen ignoriert hatte. An diesem Tag fasste ich all meinen Mut zusammen, als ich in Ketten gefesselt vor der Heizung saß. „Du bist nicht meine Mutter. Du bist eine alte Hexe“, rief ich ihr hinterher, als sie im Begriff war, den Keller zu verlassen.

Die Frau drehte sich um, kam langsam auf mich zu. Dabei sah sie hämisch grinsend zu mir herunter. „Du wirst hier unten sterben.“ Die Frau, die mich geboren hatte, drehte sich daraufhin um und verschwand.

Kurz darauf saß ich mal wieder in völliger Dunkelheit vor dem Heizkörper. Über mir hörte ich, wie diese Frau sich bewegte. Nicht wie üblich, mit gemächlichen Schritten, sondern ziemlich hektisch.

Nach all den Jahren, in denen ich diese psychischen Torturen über mich hatte ergehen lassen müssen, war in mir ein gewisses Zeitgefühl gewachsen, was die zeitlichen Längen dieser unfreiwilligen Kellersitzungen betraf. Es waren bestimmt einige Stunden vergangen, bis ich dachte, dass meine Haftzeit endlich beendet werden müsse. Ich wartete, dass sich der Raum wieder erhellen würde – es tat sich aber nichts. Doch ich hielt meine Hoffnung aufrecht, bald erlöst zu werden, wie John Steward, der härteste unter meinen Helden, der auch lange in den Kerkern der Fürsten ausharren musste, sich sogar oft selbst befreite.

Ich rüttelte an der Kette, die stramm um meine Beine geschlungen war, strampelte, um sie abzuschütteln – es war zwecklos. Mir blieb nur so viel Spiel, dass mein Blut zirkulieren konnte.

Weitere Stunden vergingen.

Dann wurde ich panisch. Das erste Mal wagte ich laut zu schreien, immer wieder, bis meine Kehle trocken war. Es herrschte Totenstille. Über mir hörte ich schon eine gefühlte Ewigkeit keine Schritte mehr. War diese Frau abgehauen? Hatte sie mich meinem Schicksal überlassen?

Das Haus, welches ich heute alleine bewohne, liegt etwas außerhalb der Stadt. Niemand hätte meine Schreie gehört. Auch im Nachbarhaus nicht, dazu liegt es zu weit weg. Das wusste ich schon damals als Neunjähriger. Warum also Kraft verschwenden? Herumbrüllen hätte nichts gebracht. John Steward hätte das auch nicht getan. Ja, diese Comic-Helden waren in gewisser Weise sehr hilfreich gewesen. Sie hatten mich abgehärtet.

Aber der Zeitpunkt war gekommen, in dem mein geistiger Schutzwall wie ein Kartenhaus zusammenbrach, sodass ich vor lauter Todesangst schrie, bis meine Kraft aufgebraucht war. Ich hatte jegliches Zeitgefühl in dieser pechschwarzen Finsternis verloren. Ich rang immer wieder nach Luft, machte mir in die Hose, hatte schrecklichen Durst und weinte unaufhörlich, bis meine Tränen versiegt waren. Wie ist es zu sterben? Was kommt, wenn man tot ist? Dann folgte eine Leere, in der ich weder zu schreien noch zu weinen imstande war, bis meine Sinne schwanden.

„Martin, mein Junge, wach auf.“

Diese sanfte, dunkle Stimme kannte ich doch. War ich noch nicht tot? Ich öffnete die Augen, dann sah ich, wie Vater mich von der Kette befreite. Ich fiel ihm schluchzend in die Arme. Zum lauten Weinen hatte ich keine Kraft.

Das Schicksal hatte es gut mit mir gemeint, Vaters Geschäftsreise war kürzer gewesen als angedacht, aber ich hatte zwei Tage ohne Licht, ohne Essen und Trinken, auf dem kalten, harten Boden im Keller ausharren müssen.

Papa trug mich nach oben, gab mir zu trinken und kochte auch etwas zu essen. Anschließend stieg ich in die Wanne. „Dir kann nichts mehr passieren. Du brauchst keine Angst mehr haben“, sagte er mit leiser Stimme, als er mich später ins Bett brachte.

„Mama ist eine Hexe“, kam mir noch über die Lippen, bevor ich einschlief. Erst am Mittag des folgenden Tages bin ich wieder aufgewacht.

Ich blieb einige Tage der Schule fern, um mich zu erholen. Vater war zu dieser Zeit auch zu Hause. Er telefonierte sehr oft an diesen Tagen. Er sagte mir, er müsse einiges regeln. Diese schlimme Zeit begleitet mich immer noch in meinem Leben. Sei es nachts, wenn ich mal schweißgebadet aufwache oder aufschrecke, wenn ich ungeschickterweise meine Kaffeetasse auf den Boden werfe, dann meine Hausangestellte ins Zimmer stürmt, um sauberzumachen. Für Sekunden sehe ich mich dann wieder in den Keller verbannt, angekettet an der Heizung.

Mein Vater war über das Verhalten seiner Frau erschüttert gewesen, als ich ihm erzählte, was sie mir über all die Jahre angetan hatte. Er entschuldigte sich bei mir, weil er es nicht bemerkt hatte, dass mit seiner Frau geistig etwas nicht in Ordnung gewesen war. Das hatte ich mit der Frau, die mich geboren hat, etwas gemeinsam. Wir waren beide glänzende Schauspieler gewesen, mit dem Unterschied, dass sie aus Bosheit agiert hatte, ich wiederum aus Angst, getötet zu werden.

Ab diesem Zeitpunkt waren diese psychischen Qualen beendet. Diese Frau tat, als wenn sie mich lieben würde. Sie weinte auch sehr viel. Ich konnte das alles nicht verstehen. Woher hätte ich auch als Kind wissen können, was psychische Störungen sind?

Nach einigen Tagen stand sie mitten im Wohnzimmer, hämisch lachend. Ich weiß bis heute nicht, warum sie so war. Auch nicht, was meine Eltern all die Jahre miteinander hatten. Ich weiß nur, dass Vater mit harter Hand regierte. Sie hat nie wieder gewagt, mich anzufassen, wenn wir eine kurze Zeit alleine waren. Aber meine Angst vor ihr blieb bestehen. Sie spielte mir die umsorgende Mutter vor. Ich spürte aber, dass sie irgendwas vor mir verbarg.

Als sich die Wogen einigermaßen geglättet hatten, kam ich in einem katholischen Internat unter. Dieses wurde von Ordensfrauen geleitet. Es gab dort strenge Regeln, die es einzuhalten galt, was mir aber nicht schwergefallen war. Dort wurde auch der Grundstein für meine spätere Schriftstellerkarriere gelegt. Zweimal in der Woche suchte ich die internatseigene Bibliothek auf. Schwester Ludmilla, die Leiterin dieser herrlichen Räumlichkeit, konnte zu jedem Buch, das ich lesen wollte, etwas erzählen. Auch von den Autoren, welche diese geschrieben hatten. Eines Tages reifte der Wunsch in mir, Schriftsteller zu werden.

Als ich im Alter von vierzehn Jahren an einem Freitag nach Hause kam, war Ana Lucia verschwunden. Vater hatte sie angeblich aus dem Haus gejagt. Ich wollte an dem besagten Freitag sofort ins Bad, doch Vater hatte mich daran gehindert. Er müsse erst saubermachen, bekam ich von ihm zu hören. Doch in einem unbeobachteten Moment öffnete ich vor lauter Neugier die Badezimmertür einen Spalt, um nachzusehen. Ich sah überall Blutspritzer, auch auf dem Spiegel. Das hat mich geschockt. Keine Ahnung, was dort geschehen war. Ich sprach Vater auch nicht darauf an. Er musste seine Frau fürchterlich verprügelt haben.

Wenn ich über alles nachdenke, war meine gesamte Kindheit ein einziges Rätsel.

„Komm, Essen ist fertig“, hörte er Kathrin wie aus der Ferne rufen. Martins Gedanken mussten zunächst wieder zurück in die Gegenwart finden. Er hatte nur ihre Stimme gehört, aber nicht die Bedeutung ihrer Worte verstanden.

Ihr blauer Schopf lugte durch die Zimmertür. „Ich hab‘ Reibeplätzchen gemacht. Kommst du jetzt?“

Geistig ins aktuelle Geschehen zurückgekehrt, verließ er seinen Schreibtisch. Martin liebte Reibeplätzchen. Kathrin, die für viele durch ihr flippiges Äußeres den Anschein erweckte, noch nie im Leben gearbeitet zu haben, dieses auch in Zukunft nicht in Erwägung zöge, war jedoch nicht nur äußerst zuverlässig, sondern auch eine gute Köchin. Martin hatte sie schnell ins Herz geschlossen.

Nach dem Essen machte sie noch die Küche sauber, putzte das Treppenhaus und verabschiedete sich am späten Nachmittag. „Tschüss, bis übermorgen.“

Martin war wieder allein. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass sich etwas sehr Unangenehmes anbahnte. Der tote Vogel am Morgen vor der Haustür … doch kein Zufall?

Den restlichen Tag blieb er seinem Schreibtisch fern. Die Erinnerungen, die er auf das imaginäre Papier gebracht hatte, beschäftigten ihn. Er fand Ablenkung bei einem Spaziergang durch den herbstlich bedeckten Garten und genoss am späten Abend einen alten Whisky, während er vor dem Fernseher saß.

Gegen 23:00 Uhr suchte er sein Schlafzimmer auf, in der Hoffnung, schnell einschlafen zu können.

Das Fensterrollo war nur zum Teil herabgelassen, so konnte noch etwas Licht ins Zimmer dringen. Gegen absolute Dunkelheit war Martin aus bekannten Gründen allergisch. Er lag auf dem Rücken und sah auf die tanzenden Schatten an den Wänden, die von den Zweigen der Bäume herrührten, welche draußen vom Wind bewegt wurden.

„Hallo, Martin“, säuselte eine helle Frauenstimme aus dem Nichts, „Mama ist wieder da.“

„Wa… was?“ Martin schoss in die Höhe. „Wer ist da?“ Sein Herz geriet aus dem Takt, begann unaufhörlich zu stolpern. „Mama ist wieder da“, wiederholte sich die süßsäuerliche Stimme. Er sprang aus dem Bett, war mit einem Satz an der Tür, um neben dieser den Lichtschalter umzulegen.

Das Deckenlicht erhellte den Raum, sodass die gespenstischen Schatten an den Wänden augenblicklich verschwanden. Wo kam diese Stimme nur her? Martin glaubte nicht an Geister, also musste es eine logische Erklärung für diese geschmacklose Störung geben. Trotzdem lief ihm ein kalter Schauer nach dem anderen über den Rücken.

Was summt da?

Sein Blick ging zum Nachttisch neben dem Bett. Es war sein Smartphone. Er hatte vor dem Schlafengehen den Ton ausgeschaltet. Als er auf das Display sah, war er mit einem Schlag hellwach.

Kathrins Vergangenheit

Einige Stunden zuvor

Kathrin machte sich zu ihrer zweiten Arbeitsstelle auf, ein kleiner Minijob, den sie jeden Tag zu bewältigen hatte, damit das Geld reichte. Zeitlich war sie nicht gebunden. Hauptsache, die Böden der Büros wurden gefegt und die Abfalleimer geleert.

Mit dem Fahrrad hatte sie die Strecke von der Verbandsstraße am Rande der Kleinstadt Oer-Erkenschwick bis zu dem Maklerbüro in Recklinghausen in dreißig Minuten bewältigt. Es war ein kleines Gebäude, neben dem Schulungszentrum auf der Ludwig-Erhard-Allee in Recklinghausen. Die Straße lag hinter dem Bahnhofsgebäude. Von dort konnte man in den Zugverkehr an den Bahnsteigen einsehen. Neben einem kleinen Parkplatz ging es einige Stufen hinunter zu der Unterführung, die zu den beiden Bahnsteigen führte. Am Ende der Unterführung gelangte man in die überschaubare Bahnhofshalle.

Als die junge Frau ihr Fahrrad an der Hauswand abstellte, sah sie sich um. Die Gegend war in der Dunkelheit sehr bedrückend, deshalb mochte sie diesen Job nicht, aber sie brauchte das Geld. Der Kundenparkplatz war wie leergefegt, abgesehen von dem VW Golf, dem Wagen ihrer Kollegin Gabi, die bereits ihre Schicht begonnen hatte.

Endlich Feierabend, jetzt nur noch abchillen, etwas Netflix gucken, dann schlafen. Müde verließ Kathrin das Bürohaus. Gabi war bereits verschwunden. Die Arbeit hatte sich etwas hingezogen, da die beiden Damen, wie so oft, die Zeit verquatscht hatten. Aber ihre Arbeit hatten sie gemacht. Alles andere war dem Chef egal.

Kathrin wurde skeptisch, als sie eine dunkle Limousine auf dem Kundenparkplatz stehen sah. Was hat der hier zu suchen? Die Türen des unbekannten Wagens öffneten sich. Die Situation wurde ihr unheimlich. Sie war alleine. Die Gegend wie geschaffen für einen nächtlichen Überfall. Noch bevor sie das Schloss an ihrem Fahrrad aufschließen konnte, standen zwei Männer vor ihr.

„Keine Angst, wir sind von der Polizei. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie.“

Kathrin versuchte Abstand zu den dunkel gekleideten Männern zu halten, doch sie näherten sich, wollten auf Tuchfühlung gehen. Sie fühlte sich bedrängt, wusste aus ihrer Vergangenheit, dass Polizeibeamte anders auftreten. Außerdem wäre sie zu einer Befragung vorgeladen worden, aber nicht in der Dunkelheit an einsamer Stelle aufgelauert worden.

Kathrin war diesen Männern körperlich weit unterlegen. Doch ihre Schnelligkeit und ihre Reflexe könnten ihr zum Vorteil werden, um sich dieser unangenehmen Situation zu entziehen, wenn die Kerle die Richtung zur Straße nicht versperrt hätten.

„Sie arbeiten doch bei Martin Schoppen“, meinte einer der Männer, um sie zum Stehenbleiben zu bewegen.

Ich will das nicht. Ich will das nicht, kämpfte die junge Frau gedanklich mit ihrem Gewissen, wobei ihre rechte Hand nach hinten unter ihren Pullover glitt.

Einer der Männer hatte sie bis an die Hausmauer gedrängt. Noch bevor sie um Hilfe schreien konnte, hatte der Typ seine nach Tabak stinkende Hand auf ihren Mund gelegt. „Wenn du schreist, bist du in Sekunden tot.“ Augenblicklich darauf durchfuhr ihn ein brennender Schmerz. Was war das? Er krümmte sich nach vorn. Seine Beine trugen ihn nicht mehr. Er fiel zu Boden.

Kathrin hatte ihren Dolch in seinen Bauch gerammt. Eine Blankwaffe mit beidseitig geschliffener Klinge, die sie in einem Futteral versteckt am Gürtel trug. Eine verbotene Waffe, die ihr einige Jahre zuvor schon einmal Ärger eingebracht hatte. Drei Jahre Gefängnis – wegen schwerer Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Jahre hatte sie wegen guter Führung absitzen müssen, aber zur Auflage bekommen, sich einem Suchtprogramm zu unterziehen. Glück gehabt, hatte sie damals nach der Urteilsverkündung gedacht. Die Strafe hätte weitaus höher ausfallen können. Kathrin war kein unbeschriebenes Blatt.

Mit dieser Reaktion hatten die Kerle nicht gerechnet. Kathrin nutzte den Überraschungseffekt und rannte so schnell davon wie eine gejagte Katze. Über die Straße, dann die Treppen hinunter, durch die menschenleere Unterführung. Hastig steckte sie das Messer weg, bevor sie nach oben in die Bahnhofshalle lief. Zwanzig Meter weiter erreichte sie den Ausgang der Halle, rannte zu den Bushaltestellen gegenüber dem Gebäude und versteckte sich – noch immer über sich selbst erschrocken – hinter einem Fahrkartenautomaten. Dabei blinzelte sie in Richtung Bahnhof, ob ihr der unverletzte Mann gefolgt war. Es blieb ruhig, außer ein paar Leuten, die ins Gebäude ein- und ausgingen, war nichts Außergewöhnliches zu sehen.

„Entschuldigen Sie bitte, junge Frau, werden Sie verfolgt? Soll ich die Polizei rufen?“, hörte Kathrin die Stimme eines älteren Herrn hinter sich.

Allein in dieser Situation angesprochen zu werden, war nicht hilfreich. Junge Frau mit blauem langem Haar rennt zum Tatzeitpunkt aus dem Bahnhof, schießt es ihr in den Kopf. Dieser Mann hat mich dabei gesehen, scheiße, verdammte Scheiße.

„Ist Ihnen nicht gut?“, hakte der kleine, ältere Mann mit Hut nach, als sie ihm nicht sofort antwortete.

„Doch, doch“, japste sie etwas außer Atem. „Ich treffe mich gleich mit jemanden, aber ich bin spät dran“, log sie.

„Aber Sie schauen immer zum Bahnhof, als wenn Sie Angst hätten“, antworte der ältere Herr mit weit geöffneten Augen.

Der Opa geht mir auf den Sack, dabei will er mir nur helfen.

„Es ist alles gut. Mir will keiner was. Aber danke, dass Sie mir helfen wollen.“

Kathrin lief wieder los, ließ den verdutzten Mann stehen.

Immer einen Blick nach hinten werfend, musste sie zwangsläufig an der roten Fußgängerampel am Grafenwall warten. Nur noch über die Straße, dann ab in die sichere Wohnung, was dann? … Warum musste es wieder soweit kommen? Sie zermarterte ihr Gehirn, während die Ampel auf Grün wechselte.

Die junge Frau hetzte über die Straße, lief einige Meter weiter, bis sie ihr Haus erreichte. Mit zitternden Händen schob sie den Schlüssel ins Schloss der Haustür. Warum? Warum musste ich wieder zustechen? Ich will nicht wieder in den Knast, aber ich hab‘ mich doch wehren müssen … Ich muss Martin anrufen.

Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, lief sie bis in den ersten Stock, schloss ihre Wohnungstür auf, lief ins Wohnzimmer und warf sich auf die Couch.

Es dauerte, bis ihre Herzfrequenz etwas heruntergefahren war, aber sie zitterte noch am ganzen Körper. Kathrin atmete einige Male tief durch, versuchte sich weiter zu beruhigen, aber es gelang ihr nicht. Sie setzte sich auf, griff hastig zu ihrem Handy, um Martin anzurufen. Der einzige Mensch in ihrem Umfeld, dem sie vertraute.

∞

Hinter dem Bahnhof spielte sich derweil eine tragische Szene ab. Der unverletzte Mann fasste seinen blutenden, leise wimmernden Komplizen am Kragen. Dann zog er ihn wie einen Sack Abfall hinter das Auto, um ihn aus den Blickwinkeln möglicher Passanten zu bringen.

„Lass‘ mich nicht sterben“, hauchte dieser mit schwacher Stimme.

„Blödes Arschloch“, zischte sein Kumpan, der sich lässig an die Mauer des Hauses lehnte. „Ich hab‘ dich vor dieser Tussi gewarnt. Aber nein, du dachtest, die Kleine wäre unbewaffnet. Du könntest sie so einfach in die Tasche stecken. Sie war vor Jahren in der Szene als Skorpion bekannt. Sie konnte genauso schnell zustechen wie diese Viecher. Dass sie es immer noch draufhat, das sehe ich jetzt an dir.“

Der Mann am Boden reckte mit weit aufgerissenen Augen die Arme seinem Kumpel entgegen. „Tino, hilf mir. Bring mich ins Krankenhaus.“

„Moment, ich muss mal kurz telefonieren.“ Tino setzte sich ins Auto, tippte auf seinem Handy eine Nummer ein. Er berichtete dem Gesprächspartner unaufgeregt, was geschehen war. Dass er seinen Kumpel umgehend ins Krankenhaus fahren wolle, traf auf Gegenwind.

„Das wirst du unterlassen“, befahl die Person am anderen Ende der Leitung mit emotionsloser Stimme. „Das bringt nur die Polizei auf den Plan. Abgesehen davon, ist Freddi entbehrlich. Er ist unzuverlässig. Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Mach es lautlos. Wenn du es versaust, hast du ein Problem.“

Tino hatte verstanden. „Geht klar.“

∞

Martin kannte Kathrins Vergangenheit. Sie hatte ihm vor Jahren bei ihrem Einstellungsgespräch gebeichtet, dass sie Mitglied einer Gang gewesen, die Einbruchs- und Taschendiebstähle begangen hatte. Auch den zweijährigen Gefängnisaufenthalt wegen schwerer Körperverletzung hatte sie nicht verschwiegen. Durch ihre Diebstahlsdelikte hatte sie ihre Drogensucht finanziert. Sie wollte Schluss machen mit der Vergangenheit und ein neues Leben beginnen. Deshalb hatte sie gleich zu Anfang reinen Tisch gemacht. Als Martin sie nach der Unterhaltung lange schweigend angesehen hatte, war Kathrin aufgestanden, um sich zu verabschieden. „Okay, ich kann verstehen, wenn Sie mich nicht haben wollen.“

Martin hatte sie daraufhin lächelnd gebeten, sitzen zu bleiben. „Ich gebe Ihnen eine Chance für einen Neubeginn“, waren seine ersten Worte gewesen.

Er wurde nicht enttäuscht. Mit der Zeit war ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihnen entstanden. Kathrin blühte auf, dabei brachte sie den manchmal nachdenklich erscheinenden Martin mit ihrem losen Mundwerk zum Lachen.

„Wenn du Probleme hast, kannst du dich immer an mich wenden, auch nachts“, hatte er ihr nach einiger Zeit angeboten, ohne geahnt zu haben, dass eine solche Situation jemals eintreten würde.

Die Stimme der Mutter war in seinen Ohren noch nicht verhallt, als er Kathrins Anruf entgegennahm. Die Situation schien ihn zu überfordern, trotzdem versuchte er sich zu konzentrieren.

„Kathrin, was gibt es?“

„Martin … ich … ich hab‘ einen Mann verletzt … hab zugestochen … Ich musste mich wehren …“ Dann versagte ihre Stimme. Sie begann hemmungslos zu weinen.

Martin war geschockt. Er wartete geduldig, bis nur noch ein leises Schniefen von ihr zu hören war. „Erzähle mir jetzt ganz ruhig, was passiert ist.“

Mama ist wieder da, säuselte die Stimme in seinem Schädel.

Schluchzend berichtete Kathrin ihm haarklein von dem Geschehen hinterm Bahnhof. Martin erschrak, als er erfuhr, dass von den unbekannten Männern sein Name genannt worden war. Zudem war er nicht imstande darauf zu antworten, da die imaginäre Anwesenheit seiner Mutter noch auf seine Seele drückte. Dass er auch noch im Fadenkreuz einiger Krimineller stand, machte den Horror perfekt. Sich in diesem Zustand mit dem Problem seiner Haushälterin zu befassen – unmöglich. Er schwieg, blieb aber am Telefon.

„Martin, bist du noch da? Was soll ich jetzt machen? Du bist der einzige …“

„Warte“, unterbrach er sie, versuchte seine eigenen Dämonen auszublenden, ließ sich auf die Bettkante nieder, rieb sich nachdenklich über die Bartstoppeln. „Diese Typen werden dich möglicherweise nicht belasten. Ich vermute mal, dass sie dich entführen wollten, um Geld von mir zu erpressen. Warum auch immer. Sollte der Typ, den du angestochen hast, sich in einer Klinik befinden, werden die Ärzte die Polizei auf den Plan rufen. Das ist schon mal Fakt. Was sollen diese beiden Kriminellen der Polizei dann erzählen, um sich nicht selbst zu belasten? Dass sie von einer jungen Frau mit einem Messer angegriffen worden sind, die dann grundlos zugestochen hat? – Nein, nein, sie werden lügen, bis sich die Balken biegen. Jetzt warte ab. Gehe morgen wie immer zu deiner Putzstelle, aber lass‘ dir nichts anmerken. Schaue vorher aus dem Fenster auf den Parkplatz, bevor du nach der Arbeit das Gebäude verlässt. Falls dort ein fremdes Auto steht, ruf dir ein Taxi. So ist es sicherer für dich.“

„Okay, Martin“, antwortete die junge Frau mit zitternder Stimme. „Danke für den Rat.“

„Aber etwas möchte ich noch von dir wissen, Kathrin: Trägst du immer noch ein Messer mit dir herum?“

„Nein, Martin, wirklich nicht. Also nicht direkt. Ich hätte es dir schon längst erzählen sollen. Tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe. Ich habe es in meiner Handtasche, wenn ich bei dir bin. Aber nur, weil ich anschließend meine Putzstelle hinterm Bahnhof erledigen muss. Erst dann schnalle ich mir den Dolch an den Gürtel. Da ist es im Dunkeln unheimlich und gefährlich. Das hat sich ja heute bestätigt. Wir würden jetzt nicht telefonieren, wenn ich meinen Dolch nicht bei mir gehabt hätte. Noch etwas: Mich hat ein älterer Mann angesprochen, als ich aus dem Bahnhof gelaufen bin, hat gefragt, ob ich verfolgt würde. Ich habe das verneint, bin dann weitergelaufen. Ich wurde auch nicht verfolgt. Ich hatte Panik, wollte nur noch weg, bin einfach losgerannt, als ich zugestochen hatte. Der andere hat sich wohl um seinen verletzten Kumpel gekümmert.“

Martin war sich sicher, dass Kathrin die Wahrheit gesagt hatte, da er sie mittlerweile sehr gut kannte. „Das kann ich verstehen, aber du hast dich auf sehr dünnem Eis bewegt. Du hattest ja kein Taschenmesser bei dir, sondern eine verbotene Stichwaffe. Die trägst du ja schon länger mit dir herum. Eine zufällige Polizeikontrolle …“

„Und sie hätten mich am Arsch gehabt“, ergänzte sie.

„Kathrin“, sagte Martin betonend, „ich mag dich. Du hast mir gegenüber bewiesen, dass du dein kriminelles Leben hinter dich gelassen hast. Du bist ein guter, verantwortungsvoller Mensch geworden. Das sollst du dir bewahren. Ich helfe dir dabei.“

„Wie denn?“

„Kündige deine Putzstelle mit der Begründung, dass du einen festen Job gefunden hast, den du in der nächsten Woche antreten musst, okay?“

„Aber mir fehlt dann das Geld. Oder soll ich bei dir jeden Tag arbeiten? Ist es das, was du meinst?“

„Genau, was hältst du davon?“

„Geil, bei dir fühle ich mich wie ein Mensch. Sehr, sehr gerne.“

„Noch eine Frage: Wo hast du diesen Kerl erwischt?“

„In die Leber vermutlich, auf jeden Fall in den Bauch. Der ist zusammengeklappt wie ein Kartenhaus.“

„Hört sich nicht gut an. Versuche, dich jetzt zu beruhigen. Wir müssen halt abwarten.“

„Danke, Martin, entschuldige bitte, dass ich dich geweckt habe. Schlaf noch ein paar Stündchen.“

„Das werde ich“, log er und beendete das Gespräch.

Wie soll ich jetzt schlafen?

Er legte sich grübelnd aufs Bett, ließ das Licht aber brennen, denn im Dunkeln würden wieder die tanzenden Schatten an den Wänden erscheinen. Davor hatte er Angst. Sie trugen die Seele seiner toten Mutter mit sich, drohten ihn zu umklammern, um ihn zu ersticken.