9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

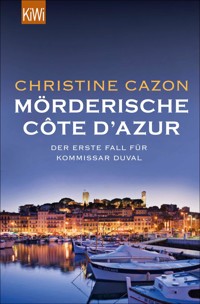

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Duval ermittelt

- Sprache: Deutsch

Streit zwischen Tierschützern und Schäfern: Der 5. Fall der beliebten Frankreich-Krimis von Christine Cazon führt Léon Duval, Kommissar aus dem südfranzösischen Cannes, in die raue Welt der französischen Seealpen im Hinterland der Côte d'Azur. Eigentlich wollte Léon Duval mit seinen Kindern und der Freundin Annie nur ein paar Tage Ski-Urlaub machen. Doch dann erhält Annie eine Nachricht und ein verstörendes Foto zugeschickt. Die Überreste eines vermisst gemeldeten Mannes wurden in der Nähe von Duvals Urlaubsort gefunden. War es Mord oder wurde er, wie gemunkelt wird, Opfer eines Wolfsangriffs? Das würde den Wolfsgegnern, den Schäfern in den Bergen und den meisten Dorfbewohnern ins Konzept passen, nicht aber den Naturschützern, den Tourismus-Managern und den Rangern, die den Wolf im Nationalpark Mercantour schützen. Schnell merkt Duval, dass das Thema Wolf einiges an Konfliktpotenzial birgt. Die Gendarmerie, die vor Ort ermittelt, bleibt stumm. Annie und Duval beginnen, auf eigene Faust zu recherchieren. Findet sich ein Teil der Wahrheit im frühlingshaften Cannes?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Christine Cazon

Wölfe an der Côte d’Azur

Der fünfte Fall für Kommissar Duval

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Christine Cazon

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Christine Cazon

Christine Cazon, Jahrgang 1962, lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen in Cannes. »Wölfe an der Côte d’Azur« ist ihr fünfter Krimi mit Kommissar Léon Duval.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Eigentlich wollte Kommissar Duval mit seiner Freundin Annie und den beiden Kindern ein paar Tage Skiferien in den französischen Seealpen im Hinterland von Cannes machen. Doch dann bekommt Annie eine Nachricht und ein verstörendes Foto zugeschickt. Die Überreste eines vermisst gemeldeten Mannes wurden in der Nähe von Duvals Urlaubsort gefunden. Gab es ein Verbrechen oder wurde der Mann, wie gemunkelt wird, Opfer eines Wolfsangriffs? Das würde den Wolfsgegnern, den Schäfern und den meisten Dorfbewohnern gut ins Konzept passen, nicht aber den Naturschützern, den Tourismusentwicklern und den Rangern, die den Wolf im Nationalpark Mercantour schützen.

Duval kann es auch im Urlaub nicht lassen und stellt auf eigene Faust Ermittlungen an, zumal die örtliche Gendarmerie nichts zu unternehmen scheint. Schnell merken er und Annie bei ihren Recherchen, dass das Thema Wolf eine Menge Konfliktpotenzial birgt, auch weil das Leben in den Bergen so ganz anders verläuft als an den Stränden der Côte d’Azur. Aber vielleicht findet sich ein Teil der Lösung sogar dort, im frühlingshaften Cannes?

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © plainpicture/Tilby Vattard

Karte zum Buch: OIiver Wetterauer

ISBN978-3-462-31786-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:

www.kiwi-verlag.de/buecher/specials/karte-woelfe-an-der-cote-d-azur.html

Inhaltsverzeichnis

Hinweis zum Buch

Widmung

Motto

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Epilog

Dank und Nachwort

Die Handlung des vorliegenden Romans spielt überwiegend im Hinterland von Nizza und Cannes. Manche Orte sind real, andere entstammen meiner Fantasie. Die Geschichte ist fiktiv, ebenso wie die darin vorkommenden Personen. Ihre beruflichen wie privaten Konflikte und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.

Aux bergers et éleveurs du Haut Pays

À Danny

À la Sainte-Agathe – Le temps se gâte

Französische Bauernregel

1

Mit einem Schlag war er wach. Er lauschte und versuchte einzuschätzen, wie spät es war. Es war vollkommen still, nur ein Waldkauzpärchen lieferte sich noch immer sein nächtliches Rufduell: Das balzende Huhuuu des Männchens wechselte sich mit dem Ku-witt des Weibchens ab. Nichts war zu hören außer seinem eigenen Atem und dem Schaben des Schlafsacks auf der Isomatte, als er den Arm bewegte, um auf die Uhr zu sehen. 7.41 Uhr. Jetzt, im Spätherbst, schlief er lange hier draußen. Zwölf Stunden beinahe. Die kurzen Tage machten schläfrig. Mit der täglichen Zunahme der Dunkelheit legte auch er jede Nacht etwas Schlaf zu, und das, obwohl er tagsüber keine körperlichen Anstrengungen vollbrachte. Der Mensch hatte wohl, zumindest wenn er sich dem Rhythmus der Natur anpasste, ein ebenso natürliches Bedürfnis nach Winterschlaf wie manch ein Tier. Jetzt allerdings musste er urinieren. Er wühlte auch den zweiten Arm nach oben und zog den Reißverschluss des Schlafsacks auf. Das sirrende Geräusch störte ihn. Alles war laut in der Stille. Dann hangelte er nach seiner Brille und setzte sie auf. Sofort war sie beschlagen von der nachtwarmen Feuchtigkeit. Er öffnete die Eingangsklappe des Zelts ein Stück, ließ kalte Luft hineinströmen, zog die im Schlaf verrutschte Mütze wieder über seine spärlichen Haare und streckte den Kopf hinaus. Ku-witt machte das weibliche Käuzchen wie zur Begrüßung. Noch blickte er nur unscharf in den frühen Morgen, was jedoch nicht nur an seiner beschlagenen Brille lag. Nebel umgab das Zelt wie Watte. Er wälzte sich auf den Bauch, zog den Reißverschluss der Eingangsklappe mit einem energischen Ratschen komplett auf und warf sie zur Seite. Einen weiteren Moment starrte und lauschte er in das undurchdringliche Weiß. Beim Ausatmen kondensierte sein Atem zu einem kleinen Nebelhauch. Soweit er erkennen konnte, war die Wiese von einem leichten Raureif überzuckert. Er strampelte sich komplett aus dem Schlafsack und fühlte sich dabei ungelenk wie eine dicke Raupe. Zusätzlich zur Funktionskleidung hatte er die Daunenjacke anbehalten, denn in den letzten Nächten war es immer kälter geworden. Er griff nach den Schuhen, stopfte die Schnürsenkel nach innen und stellte sie vor das Zelt. Leise ächzend kroch er in gebückter Haltung hinaus und balancierte einen Fuß nach dem anderen in die kalten Schuhe. Steifbeinig stand er da und stakte ungelenk ein paar Schritte in die wattige Feuchtigkeit. Es brauchte immer einen Moment, bis seine Knie in der Kälte wieder geschmeidig wurden. Die gefrorene Wiese knirschte leise unter seinen Schritten. Dann nestelte er sein zusammengeschrumpftes Glied aus der Hose und begann in einem flachen Bogen zu urinieren. Dort wo der Strahl in die gefrorene Wiese plätscherte, knisterte und dampfte es leicht. Er räusperte sich und hustete ein Kratzen weg. Dann stutzte er. Vorsichtig drehte er den Kopf und lauschte mit angehaltenem Atem. Er versuchte, den Urinstrahl zu stoppen. War da was? Krähen stoben auf. Mit rauem Krah, krah flatterten sie hoch und ließen sich anderswo nieder. Er lauschte, dann ließ er den Strahl wieder fließen. Aaaa, atmete er erleichtert auf. Seit drei Tagen und drei Nächten war er jetzt hier. Irgendwann musste er ihn sehen. Diesmal war er sicher. Seit Monaten war er nun schon unterwegs. Immer wieder. Jede freie Minute verbrachte er seit über einem Jahr in den Bergen und streifte durch die Wälder. Eine der Wildkameras, die er im ganzen Tal an verschiedenen Bäumen angebracht hatte, hatte ihn eines Nachts aufgenommen. Er konnte es kaum fassen. Monatelang hatte er nur Rehe, Wildschweine, Kaninchen, Marder, einen Dachs und selbst Hirsche auf den Infrarotbildern gesehen, die die Wildkamera aufgenommen hatte. Immer nur nachts natürlich. Am Tag huschte allenfalls ein Eichhörnchen vorbei. Manchmal sah er gar nichts, da hatte vermutlich der Wind die Kamera ausgelöst. Einmal hatte er sogar einen Achtender gesehen, der sich friedlich grasend der Kamera näherte und schließlich mit den in den Aufnahmen bizarr leuchtenden runden Augen direkt in die Kamera starrte. Bilder, die jedem anderen das Herz hätten hüpfen lassen vor Begeisterung: »Ein Achtender, kannst du dir das vorstellen?« Aber ihn berührten diese Aufnahmen kaum. Unruhig klickte er weiter, um die restlichen gespeicherten Bilder anzusehen. Eines Tages musste er doch dabei sein! Und dann, eines Nachts, hatte die Kamera ihn festgehalten: Erstmals sah er ihn, den Wolf. Oaaah, brach es überwältigt aus ihm heraus. Endlich. Fast wurde ihm schwindlig, so berührt war er. Er klickte weiter. Ein großer Wolf. Klick. Was war das? Rechts am Rand liefen in einer Linie mehrere Wölfe, locker entspannt, wie ein Grüppchen lässiger Jogger, durchs Bild. Er klickte zurück und zählte sie. Fünf, nein sechs an der Zahl. Ein kleines Rudel folgte seinem Anführer, dem Alpha-Wolf. Sie waren da! Zweimal noch sah er den großen Wolf und das Rudel auf den Bildern der Kamera, immer liefen sie in die gleiche Richtung. Für ihren Rückweg schienen sie eine andere Route gewählt zu haben. Er war aufgeregt und glücklich. Endlich würde er ihn sehen. All die Monate des Wartens und Suchens waren vorbei und vergessen. Er hatte recht gehabt: Der Wolf war da und sogar ganz in der Nähe! Hier würde er bleiben.

Am Rand des Waldes unter einer großen Kiefer fand er einen geeigneten Platz für sein Zelt. Er schützte und verbarg es mit trockenen Ästen und Stämmen und spannte zusätzlich ein Tarnnetz darüber. Die Kamera auf dem Stativ hatte er ebenso versteckt und das blitzende Objektiv mit einem Tuch verhängt. Von diesem Ort blickte er über die abfallenden Bergwiesen und, mithilfe der Kamera und seines Fernglases, auf Gämsen und Steinböcke, die an der gegenüberliegenden Bergwand herumsprangen. Häufig lösten sich dabei Steine und von Weitem hörte er das Klackern und den Widerhall an den Felswänden, wenn kleine Felsbrocken hinabfielen. Weit oben kreiste manchmal ein Adler über ihm.

Mit dem Adler hatte alles begonnen. Sein Großvater hatte ihn eines Tages mitgenommen, hinauf in die Berge, und er hatte ihm den Adlerhorst auf einem Felsvorsprung auf der anderen Seite der Schlucht gezeigt. Zwei junge Adler sah er darin und er war von ihnen wie gebannt. Fast jeden Tag war er von da an hinaufgestiegen und hatte sich auf dem Bauch robbend bis zur Klippe vorgearbeitet, um sie mit dem Fernglas zu beobachten. Eines Tages, während er fasziniert die beiden jungen Adlerküken beobachtete, die sich, allein in ihrem Horst, gegenseitig wild und kraftvoll die von den Eltern gebrachten Mäuse und Kaninchen entrissen und in großen Stücken gierig hinabschlangen, fiel ein Schatten auf ihn. Im gleichen Augenblick hörte er ein Rauschen und spürte einen leichten Windhauch. Der Schreck fuhr ihm in die Glieder und sein Herz pochte stark. Er wusste es sofort. Bebend lag er da, drückte seinen Körper auf den Boden und wagte nicht, sich zu rühren. Nur vorsichtig schielte er nach oben. Ein Adler kreiste lange und langsam über ihm. »Ich sehe dich«, schien er zu sagen.

»Ich tu dir nichts, ich schaue nur!«, hatte er, vibrierend vor Angst, beschwörend vor sich hin geflüstert. »Ich tue deinen Jungen nichts, niemals!« Endlos lange, so schien es ihm, kreiste der Adler. Immer wieder spürte er das Rauschen und den Hauch der Schwingen dicht über ihm, schließlich stieß der Adler einen Schrei aus, segelte zielstrebig hinüber zu seinen Jungen und ließ sich auf dem Rand des Adlerhorsts nieder. Auch von dort schien er ihn noch zu beobachten. Ich sehe dich.

Er war an diesem Tag bald hinabgestiegen, mit zitternden Knien und einem Flattern im Bauch, so aufgeregt war er, aber auch ein bisschen stolz. Er stolperte auf den Geröllpfaden, wollte nur schnell zum Hof der Großeltern, wo er sich von der Großmutter, wie jeden Nachmittag, ein Honigbrot hatte schmieren lassen, das er erleichtert in seine Schale mit Kakao tunkte und schmatzend kaute. Die Großmutter hatte ihm mit ihren rauen Händen zärtlich über den Kopf gestrichen. »Was biste denn so aufgeregt, Junge?«, fragte sie. Aber er wagte nicht, es ihr zu erzählen, aus Angst, sie würde ihn nicht wieder allein aus dem Haus gehen lassen.

Noch immer verehrte er den Adler, aber seit ein paar Jahren war es der Wolf, diese mythische Gestalt seiner Kindheit, der ihn mehr faszinierte. Schon immer hatte er die Märchen, in denen der Wolf vorkam, geliebt. Es gruselte ihn und gleichzeitig fand er den Wolf aufregender als das naive Rotkäppchen oder die dummen Ziegen, die sich fressen ließen.

In den Neunzigerjahren war der Wolf wieder im Mercantour aufgetaucht. Hatte sich aus den dichten Urwäldern im Osten auf den Weg gemacht, eines Tages die italienische Grenze überschritten und war von dort bis nach Frankreich gekommen. Er war wieder da.

»Das ist die größte Dummheit, die sie haben machen können«, schimpfte sein Großvater seither, »den Wolf wieder einsetzen. Was haben wir alles gemacht, um ihn loszuwerden«, wetterte er. »Frag mal die Alten, aber ach«, winkte er ab, »es gibt ja keine mehr.« Er schwieg und schüttelte sorgenvoll den Kopf. »Die haben die Wälder abgebrannt, um ihn zu verscheuchen«, setzte er nach einer Weile wieder an, »ihn zu finden, ihn zu jagen und ihn zu töten, und jetzt haben sie ihn wieder gezüchtet und neu eingesetzt. Ich kann es nicht glauben, dass es so viel Dummheit gibt. Das werdet ihr noch bereuen!«

›Frag mal die Alten‹, er musste sich ein Lächeln verkneifen, sein betagter Großvater zählte sich offensichtlich noch nicht dazu. Damals, als sie den Wolf ausrotten wollten, war sein Großvater noch ein Kind gewesen. Aber es war ihnen nicht gelungen! Gott sei Dank. Der Wolf war zäh. Und viel zu intelligent. Er hatte sich nur zurückgezogen, dorthin, wo man ihn in Ruhe ließ. Und jetzt war er wiedergekommen. »Wir haben ihn nicht wieder eingesetzt, Pépé, er ist von allein wiedergekommen«, hatte er seinem Großvater nicht nur einmal zu erklären versucht, aber der war unbelehrbar. »Von allein … wer glaubt denn so was«, brummelte er nur ein ums andere Mal und schüttelte den Kopf. »So ein Unsinn!« Irgendwann hatte er es aufgegeben, sich mit dem Großvater über den Wolf auseinanderzusetzen. Sosehr dieser seine Liebe zu den Bergen, zur Natur und den Adlern teilen konnte, beim Wolf hatten sie keine Verständigungsebene gefunden.

Er spähte durch die Nebelschwaden, die sich mit einsetzender Helligkeit lichteten und geräuschlos aufstiegen. Aber die Sonne kam noch lange nicht über die Bergkuppe. Seit mehreren Tagen war er unterwegs und seit drei Tagen und Nächten war er nun hier. Er wollte nicht aufgeben. Nicht jetzt. Aber sein Wasservorrat ging zur Neige und er müsste die Akkus der Kamera bald wieder aufladen. Bislang hatte er außer den Gämsen und dem Adler keine anderen Tiere gesehen. Damit tat er dem Waldkauz, der ihn stets erstaunt und mit einer ruckenden Kopfbewegung neugierig betrachtete, unrecht, ebenso den kleinen Nagetieren, die durchs Laub raschelten und ihn mit ihren Knopfaugen erschrocken anstarrten, bevor sie wieder davonhuschten, den Ameisen, die direkt neben seinem Schlafplatz vorbeizogen und Blättchen und gelb gewordene Lärchennadeln zu ihrem Bau schleppten, und dem Murmeltierpärchen, das noch immer possierlich über die Wiesen kugelte oder sich ausgiebig putzte. Sie zählten alle nicht für ihn. Er wollte den Wolf. Jedes Mal, wenn er das schrille Pfeifen der Murmeltiere hörte, mit dem sie Gefahr ankündigten, griff er blitzschnell zum Fernglas, aber niemals entdeckte er den Hauch eines Wolfs, immer nur sah er kreisende Raubvögel, manches Mal den Adler. Trotzdem, der Wolf war da. Ganz sicher. Und sie hatten ihn gesehen, keine Frage. Sie wussten schon lange, dass er da war. Mieden ihn. Wichen ihm aus. Waren immer schon weitergezogen. Diesmal auch? Waren sie gar nachts, während er schlief, an ihm vorbeigelaufen?

Aber irgendetwas war anders heute Morgen. Er spürte es. Konzentriert schüttelte er den letzten Tropfen von seinem Glied und verstaute es fröstelnd wieder in der Hose. Er hob den Blick und … Oh mein Gott, er ist da! Der große Wolf. Das Alpha-Männchen. Stand da und blickte ihn an. Er sah ihn mit bloßem Auge. Keine fünfzig Meter entfernt: der Wolf. Wirklich und wahrhaftig stand dort der Wolf und blickte in seine Richtung. Oh mein Gott!

Ich sehe dich.

Ich sehe dich auch. Er atmete kaum und hatte Tränen in den Augen vor Rührung. Er musste nichts tun, um Liebe und Bewunderung in seinen Blick zu legen. »Ich tue dir nichts«, dachte er, wie früher, als er den Adler über sich kreisen spürte. »Ich tue dir nichts. Ich bin nur da. Genau wie du. Ich will dich nur sehen. Ansehen. Alles ist gut.« So standen sie und beobachteten sich. Wie lange wohl? Dann, einen Lidschlag später, war der Wolf verschwunden.

Er blinzelte und wischte sich eine Träne aus dem Auge. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich gesehen. Ich HABE ihn doch gesehen? Oder hatte er den Wolf so sehr herbeigesehnt, dass er eine Halluzination hatte? Langsam, Schritt für Schritt, näherte er sich der Stelle, wo der Wolf gestanden hatte. Er war weg. Sicher. Aber er erkannte die kaum sichtbare Spur in der gefrorenen Wiese, die der Wolf hinterlassen hatte. Er folgte ihr und, gar nicht weit, fand er einen Haufen noch dampfender Exkremente. Boah!, brach es aus ihm heraus. Beglückt beugte er sich hinab, roch daran und atmete den beißenden Geruch der Ausscheidungen ein. Boah!, wiederholte er überwältigt. Wie stark es roch. Wahnsinn. Der Wolf war da. Und er hatte sich ihm gezeigt.

Er war übermütig und aufgewühlt. Er hätte laut jubeln und springen mögen. Purzelbäume auf der Wiese schlagen, aber er bezwang sich und jubelte nur nach innen. Er atmete tief aus. Was für ein Tag! Es hatte sich gelohnt. All die Monate, in denen er durch die Wälder der Berge gezogen war. Über ein Jahr lang hatte er ihn gesucht. Jetzt hatte der Wolf sich ihm gezeigt. Denn es war klar, dass dies ein Akt des Entgegenkommens war. Der Wolf sah alles, aber er zeigte sich selbst nicht. Wenn der Wolf nicht gesehen werden wollte, dann würde man ihn nicht sehen. Aber ihm hatte er sich gezeigt. Er fühlte sich privilegiert. Der Wolf hatte ihn akzeptiert. Was für ein Glück!

Ein fröstelnder Schauer durchzog ihn. Erst jetzt spürte er die Kälte wieder. Er schüttelte sich, sprang ein bisschen auf und ab und rieb sich energisch die kalten Hände. Gleich würde er sich seinen Kaffee auf dem kleinen Gaskocher zubereiten, den Rest des trockenen Baguettes über der Flamme etwas anrösten, die von der Kälte hart gewordene Butter und den Honig daraufschmieren und das Brot eintunken, und es so, weich geworden, schmatzend kauen. Und einen heißen Kaffee schlürfen. Was für ein Glück!

Plötzlich nahm er am Waldrand eine Veränderung wahr, nur ein leichtes Huschen, er hatte es mehr gespürt als gesehen. Er erstarrte und versuchte, die Bewegung zu orten. Da! Noch einmal der Wolf? Etwas blitzte auf. Das war kein Wolf. Dann geschah alles gleichzeitig. Etwas explodierte. Es war ohrenbetäubend in der Morgenstille. Es schleuderte ihn nach hinten, er taumelte und brach zusammen. Was war das? Was war passiert? Noch spürte er keinen Schmerz. Er tastete benommen zu seiner Brust, wo es warm pulste. Verständnislos betrachtete er die warme, schmierige Flüssigkeit. Seine Hand war voll davon. Das war doch Blut. Blut. Überall Blut. Was ist passiert? Dann erst kam der Schmerz. Fiel brüllend über ihn her. Ein Krähenschwarm flatterte aufgeregt krächzend aus den Bäumen. Es war das Letzte, was er sah.

2

»Wenn der Schnee so schlecht ist und wir nicht Ski fahren können, dann könnten wir doch heute zu dem Wolfspark fahren, oder Papi? Ich darf mir was wünschen, hast du gesagt!« Lilly sah ihren Vater mit weit aufgerissenen Augen an.

»Hm«, machte Duval. Seit Tagen lag ihm Lilly mit dem Wolfspark in den Ohren. Matteo schien auch nicht abgeneigt zu sein. Sie waren ausreichend Ski gefahren und hatten ihre Ziele erreicht. Zumindest Matteo, der seine Auszeichnung, eine Schneeflocke mit Stern, in einem Kinderskikurs geschafft hatte. Lilly jedoch war bei der entscheidenden Abfahrt zweimal hingefallen und hatte nur eine Teilnehmerurkunde erhalten. Bitterlich hatte sie geweint, und Duval hatte ihr zum Trost und seinem Sohn zur Belohnung versprochen, dass sie sich beide etwas wünschen dürften. Allerdings hatte er eher an ein großes Eis gedacht oder an ein Stofftier für Lilly und nicht an die von Matteo heiß ersehnte allerneueste Playstation. Ihre Ferienwoche ging zu Ende und der Schnee ebenso. So schien es. Nur wenige Pisten waren geöffnet, und das nur dank des Kunstschnees der Schneekanonen. So eine schlechte Saison hatten sie schon lange nicht mehr gehabt, hörte man überall im Ort. Der Bäcker klagte es jeden Morgen, wenn sie Baguette und Schokocroissants kauften, er hatte zu wenige Kunden. Und die Skifahrer murrten, weil sie so lange an den drei geöffneten Skiliften anstehen mussten und sich alle auf den wenigen, befahrbaren Pisten drängelten. Die Mädchen im Office de Tourisme zuckten bedauernd mit den Schultern und beteuerten charmant lächelnd, dass bestimmt noch einmal Schnee fallen werde, Anfang der kommenden Woche sicherlich. Nur die ganz Kleinen rutschten weiterhin unbekümmert und jauchzend auf bunten Plastiktellern die buckligen und teilweise matschig-aufgeweichten Schlittenhänge hinunter. An manchen Stellen schien schon braun und schmutzig die Erde durch den dünn gefahrenen Schnee und hinterließ zunehmend hässliche Spuren. Der Begeisterung der Kleinen tat es keinen Abbruch.

»Bitte, bitte, Papi!«, nuschelte Lilly durch ihre Zahnlücken, während sie ihr Schokocroissant kaute.

Duval seufzte ergeben. »Ist es weit?«, er sah Annie fragend an.

»Na ja«, antwortete Annie gedehnt, »was heißt weit, das ist alles relativ. Der Park liegt im Tal der Vésubie. Kurz vor Italien. Luftlinie sind es vielleicht 60 Kilometer. Aber das Hinfahren ist ein bisschen mühsam, weil man quer rüber und durch zwei Täler fahren muss«, erklärte Annie. »Und jetzt im Winter …«, sie machte ein skeptisches Gesicht, »obwohl«, fügte sie dann hinzu, »die Straßen sind ja geräumt und Schnee ist nicht angesagt für heute.«

»Was heißt ›quer rüber durch zwei Täler‹?«, fragte Lilly.

»Quer rüber«, seufzte Duval, »und durch zwei Täler heißt, dass es keine gerade Strecke dorthin gibt, keine Autobahn oder so etwas, sondern wir müssen hier den Berg kurvig runterfahren, dann kommen wir unten im ersten Tal an, fahren dort über einen kleinen Fluss und auf der anderen Seite fahren wir einen anderen Berg kurvig wieder hoch und dann das Ganze noch einmal«, erklärte er. »Warte, wir schauen uns das mal auf der Karte an.«

»So kurvig, wie um hierherzukommen?«, fragte Matteo weniger begeistert.

»Ich vermute, ja.« Duval hatte den Routenplaner auf dem Handy geöffnet.

Valberg gab er ein und Vésubie. »Vésubie, oder?«, wandte er sich an Annie.

»Gib Boréon ein. Der Park ist in Boréon.«

»Voilà«, sagte Duval, »da haben wir’s, das Blaue hier, das sich so wie ein Dünndarm schlängelt, das wäre die Strecke, die wir zu fahren haben.« Er schob das Handy in die Mitte des Tisches, sodass alle daraufschauen konnten.

»Iiih, Dünndarm«, machte Lilly und schüttelte sich.

Matteo schaute aus anderen Gründen unsicher auf die blau markierten Serpentinen. Ihm wurde bei kurvigen Autofahrten schnell schlecht. Duval sah seinen Sohn prüfend an. Sie hatten auf dem Weg vom Flughafen nach Valberg mehr als einmal anhalten müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Duval, der eine krankhafte Angst davor hatte, sich zu übergeben, und den der säuerliche Geruch des Erbrochenen gegen seinen Willen sofort zum Würgen brachte, war bei jeder längeren Autofahrt mit seinen Kindern angespannt. Er und Matteo warfen sich im Rückspiegel gegenseitig aufmunternde Blicke zu. »Es wird schon gut gehen«, beteuerten sie beide vor jeder Fahrt. Duval hasste sich dafür, dass er, anstatt seinem Kind beizustehen, fluchtartig aus dem Auto sprang und sich nur vorsichtig wieder näherte, wenn Matteo oder Lilly ihn wieder riefen. »Es ist vorbei, Papi!« Er war der Vater immerhin. Wo kam man hin, wenn der Sohn seinen Vater trösten musste.

»Wir können ja wieder Pausen machen«, schlug Lilly vor. »Wenn es zu schlimm wird für Matteo, meine ich.«

Ganz gegen seine Gewohnheit widersprach Matteo nicht.

»Ja, das können wir, wir können auch mein Auto nehmen, es ist zwar alt, aber es ruckelt doch etwas weniger als die kleine Kiste eures Vaters«, schlug Annie vor. Sie hatte sich einen zehn Jahre alten Geländewagen gekauft, mit dem sie sich auch auf schwer befahrbaren Strecken im Winter sicher fühlte. »Außerdem haben wir alle mehr Platz«, befand sie. »Und wir können zusätzlich ein Medikament gegen Reisekrankheit in der Apotheke kaufen.«

»Maman will nicht, dass wir Medikamente nehmen, wir nehmen nur Hemjopathie«, entgegnete Lilly streng.

»Da hat sie ganz schön recht, eure Maman«, bestätigte Annie, und Lilly strahlte zufrieden.

»Homeopathie«, verbesserte Matteo.

»Sag ich doch, Homjopathie.«

»Homjopathie«, äffte Matteo sie nach und verdrehte die Augen.

»Matteo, hör auf«, ermahnte ihn Duval, während Lilly ein zornig-schrilles Njääääh quietschte, wie immer, wenn sie sich nicht anders gegen ihren großen Bruder wehren konnte.

»Herrje.« Annie sah gequält von einem zum anderen. »Also schauen wir mal, ob es ein homöo… ob es ein natürliches Mittel gegen Reisekrankheit gibt.« Sie tippte auf ihrem Smartphone herum. »Nux Vomica«, las sie laut vor, »hm, Brechnussbaum, das klingt ja schon so ein bisschen nach Brechreiz«, lachte sie. Matteo machte ein finsteres Gesicht. Annie sah Matteo prüfend an.

»Was ist?«, fragte er kritisch.

»Ich überlege, ob das Mittel zu dir passt«, sagte sie.

»Wie Maman!« Lilly schien zufrieden. »Maman macht das auch immer so.«

»Aha. Und? Passt es?« Matteo sah sie skeptisch an.

»Ich denke schon.« Sie lächelte. Sie mochte Matteo, obwohl er ein anstrengendes Kind war. Zugleich empfindlich, ungeduldig und schnell reizbar, dabei aber auch hellwach und etwas frühreif. Sie spürte bei ihm eine leichte Eifersucht gegenüber seiner kleinen Schwester, die ihren großen Bruder hingegen abgöttisch liebte. Aber vielleicht war so etwas auch normal, was wusste sie schon. So viele Kinder kannte sie nicht, und sie selbst war Einzelkind. Mager war er geworden, und er hatte dunkle Augenringe. Er war schnell gewachsen, seit sie ihn das erste Mal kurz gesehen hatte. Das passte alles zur Wesensbeschreibung.

»Wenn es dir übel ist, geht es dir dann besser, wenn es warm ist oder kalt?«, fragte sie ihn.

»Kalt«, antwortete Matteo ohne Zögern. »Manchmal mache ich das Fenster ein Stück auf, das tut mir gut.«

»Mir tut Kälte auch gut, wenn mir übel ist«, warf Duval ein.

»Wie der Vater, so der Sohn«, frotzelte Annie. »Kalt?«, fragte sie dann nach. »Wirklich?« Sie stutzte und las erneut den Eintrag über Nux Vomica. »Hättest du ›warm‹ gesagt, wäre es leichter … Ingwer geht aber auch«, schlug sie dann vor. »Ingwertee oder Ingwerbonbons. Egal, wir gehen auf jeden Fall mal zur Apotheke und fragen, was sie uns empfehlen. Einverstanden?«

»Das heißt, wir fahren zum Wolfspark?«, fragte Lilly.

»Sieht so aus«, Duval lächelte. »Was meinst du, Matteo?«

»Ouais, o.k.«, stimmte er gedehnt zu.

»Jaaaa, wir fahren in den Wolfspark, wir fahren in den Wolfspark«, sang Lilly und hüpfte um den Tisch. »Wolfspark, Wolfspark, Woholfspahark.«

»Yeah,yeah, yeah«, schrie Matteo, allein mit der Absicht, sie zu übertönen. Er machte eine Siegerfaust und hampelte ebenfalls herum.

»Yeah und o.k.«, dachte Duval bitter. Es gefiel ihm nicht, zu sehen, dass sein Sohn so viele amerikanische Ausdrücke verwendete. Duval hatte sich geweigert, sich von ihm neuerdings »Dad« nennen zu lassen, und auf »Papa« bestanden. Danach fühlte er sich kleinbürgerlich und engstirnig. Aber er wollte dem unverkennbaren Einfluss Bens, des Freundes von Hélène, etwas entgegenhalten. Vielleicht war es aber auch nur das Collège. Seit Matteo auf der weiterführenden Schule war, ließ er sich die Haare wachsen und warf seine vordere Haarsträhne immer wieder lässig zurück, wenn er sie nicht mit Gel zu einer kunstvollen Welle geformt hatte. Außerdem zog er nicht mehr alles an. Die Schuhe mussten von einer bestimmten Marke sein und die T-Shirts »cool«. »Da sind nur Kinder von Reichen«, hatte Matteo schon mehr als einmal geklagt. »Wenn du wüsstest, wie die angezogen sind! Und was die alles haben! Alle haben ein Handy. ALLE! Und alle spielen superneue Videospiele. Nur ich habe kein Handy und unsere Playstation ist total veraltet. Ich kann nicht mal Freunde einladen, so peinlich ist das«, hatte er sich bei seinem Vater beschwert, aber Duval war auch nicht dafür gewesen, ihn bereits mit einem Handy auszustatten, und auch nicht mit der allerneuesten Playstation. Den »richtigen« Rucksack aber hatte er ihm gekauft. Nichts war peinlicher, als mit einem ›GrundschulIdiotenschulranzen‹ herumzulaufen, das verstand er.

»Yeah«, brüllte nun auch Lilly übermütig.

»Aber nur, wenn ihr den Tisch abräumt, euer Geschirr selbst abwascht, die Zähne putzt und euer Bett macht«, rief Duval streng dazwischen.

»Ouais, kein Problem«, rief Matteo und tänzelte mit Hüftschwung und rappenden Kopfbewegungen, Teller, Tasse und Besteck einhändig balancierend, zum Waschbecken.

»Ouais, kein Problem«, imitierte Lilly ihren Bruder und zappelte ruckartig und dabei deutlich unsicherer als Matteo in Richtung Waschbecken.

»Lilly!«, rief Duval. »Nimm beide Hände!« Aber schon war klirrend das Besteck hinuntergefallen, und als sie sich danach bückte, rutschte die Tasse vom Teller und zersprang auf dem Küchenboden in tausend Teile.

Uäääääääh, heulte Lilly augenblicklich sirenenartig los.

Annie nahm blitzschnell den Teller aus der zitternden Kinderhand.

Duval seufzte und verdrehte die Augen.

»Trottel«, sagte Matteo verächtlich. »Immer machst du alles kaputt.«

»Das ist gar nicht wahr«, schrie Lilly unter Tränen.

»Matteo! So etwas will ich nicht hören!«, rief Duval ermahnend dazwischen.

»Immer«, wiederholte Matteo leiser, aber hörbar Richtung Annie.

»Ist nicht schlimm, das passiert. Mir fällt auch manchmal etwas runter«, zuckte Annie mit den Schultern und holte einen Besen aus dem angrenzenden Kämmerchen. »Hier«, sie drückte ihn Matteo in die Hand. »Du kannst schon mal zusammenfegen.«

»Wieso denn ich?«, maulte er.

»Weil es schneller geht, wenn wir alle zusammen helfen, deshalb.«

»Ich spül’ doch schon mein Geschirr«, wehrte sich Matteo.

»Matteo, du machst, was Annie dir gesagt hat«, mischte Duval sich ein.

»Aber ICH habe doch nichts fallen lassen!«, widersprach er empört. »Warum muss Lilly nicht fegen?«

»Ach, Matteo.« Annie war hilflos gegen die ständigen Auseinandersetzungen der Geschwister.

»Matteo, hör auf, alles auszudiskutieren«, schnitt Duval ihm das Wort ab. »Du machst, was Annie dir gesagt hat.«

»Die hat mir gar nichts zu sagen«, brummelte er halblaut, aber hörbar vor sich hin.

»Matteo!« Duvals Ton wurde scharf. »So sprichst du nicht, nicht in diesem Ton, ist das klar?! Wir sind bei Annie zu Gast und sie ist die Chefin hier. Also hat sie dir sehr wohl was zu sagen, und wenn dir das nicht reicht, sage ich es gern auch noch einmal!«

»Aber …«, setzte Matteo trotzdem an.

»Es reicht! Aus, fertig, basta!« Er hatte einen scharfen Befehlston angenommen.

Matteo nahm mit dunklem Blick unwillig den Besen in die Hand und fegte lustlos die Porzellansplitter zusammen.

Lilly schniefte immer noch. »Entschuldige bitte, Annie.«

»Schon in Ordnung, Lilly, ist nicht so schlimm«, tröstete Annie, »ich habe noch andere Tassen.«

»Ja, aber die war so schön«, jammerte Lilly.

»Ja, das stimmt, aber jetzt ist sie kaputt. So ist es nun mal. Ich schlage vor, dass ich das Geschirr spüle«, schlug sie betont heiter vor, »und ihr macht eure Betten und putzt die Zähne, ein letztes Pipi und in siebeneinhalb Minuten sind wir alle fertig?«

»Yep«, machte Matteo und war schon verschwunden. Lilly folgte ihm, erleichtert, die Küche verlassen zu können.

»Matteo, der Besen!«, rief Duval ihm nach.

»Lass, ich mach’s schon.« Annie stellte den Besen zurück in das Kämmerchen.

»Annie, so wird das nie was.« Er schüttelte unzufrieden den Kopf.

»Egal«, sagte Annie. »Es sind Ferien.«

»Ferien oder nicht, es gibt Regeln.«

»Jaja«, machte Annie abwinkend. »Was nimmst DU gegen die Kurven?«, wechselte sie das Thema.

»Ich fahre«, grinste Duval, »das ist immer noch das beste Mittel.«

Als sie am späten Nachmittag über den Col de la Couillole zurückfuhren, piepste Annies Mobiltelefon mehrfach.

»Wir haben Post«, sagte sie und sah auf das Display, öffnete eine Mail und starrte auf ein Foto. Schnell klickte sie es weg und hörte noch den Anrufbeantworter ab.

»Unglaublich«, sagte sie nach einer Weile und steckte das Telefon ein.

»Was ist passiert?«, fragte Duval.

»Arbeit«, sagte sie ausweichend.

Duval sah sie fragend an.

»Sie haben einen Mann gefunden, der seit dem letzten Herbst vermisst wurde.«

»Tot?«, forschte Duval nach.

»Ja.« Sie machte eine Geste mit dem Kopf Richtung Matteo und Lilly. Sie wollte nicht mehr erzählen.

»Wer ist tot?«, fragte Lilly auch wie auf Kommando.

»Ein Mann ist tot, Lilly. Er hatte vermutlich einen Unfall.«

»Kanntest du ihn?«, fragte Matteo.

»Ja, ich kannte ihn. Nicht besonders gut, aber ich kannte ihn. Es war jemand, der hier lebte.« Sie blieb merkwürdig einsilbig.

»War er ein Freund von dir? Bist du traurig?«, wollte Lilly wissen.

»Nein, er war kein Freund, Lilly. Und traurig bin ich nicht.« Sie sprach nicht weiter.

»Sonst könntest du meinen Wolfi haben«, schlug Lilly treuherzig vor.

»Zum Trösten?«, fragte Annie.

»Uaaaah«, machte Matteo verächtlich, »als ob Annie ein Stofftier zum Trösten braucht!«

Lilly quietschte schon wieder wütend los.

»Lilly, das ist supersüß von dir, danke für dein Angebot. Es stimmt, ich bin ein bisschen erschrocken, aber ich bin nicht traurig.«

»Gut, wenn niemand getröstet werden muss, dann können wir ja übers Abendessen nachdenken«, schlug Duval vor, um das Thema zu wechseln. »Raclette, wäre das was?!«

»Au ja!« Matteo war begeistert.

»Fondue!«, rief Lilly. »Lieber Käsefondue!«

»Annie, was schlägst du vor?«

»Raclette oder Fondue, beides geht, wir müssen nur Käse kaufen«, meinte sie dann leichthin und sah auf die Uhr. »Dann müssen wir jetzt aber zügig fahren, wenn wir noch zur Cooperative wollen, bevor sie schließt. Nur dort gibt es richtig guten Käse«, erklärte sie.

»Aber bis dahin haben wir noch ein paar Kurven vor uns«, Annie sah Matteo prüfend an. »Wird es gehen? Möchtest du noch ein Ingwerbonbon?«

Er schüttelte den Kopf. »Geht schon.«

Während Duval fuhr, klickte Annie erneut die Nachricht an und besah das Foto. Sie versuchte im Internet zu recherchieren, aber natürlich gab es kein Netz, und so gab sie es auf.

Sie hatten das Auto auf einem großen Platz hinter dem Rathaus geparkt. Während die Kinder durch die zusammengeschobenen hohen Schneehaufen stapften, berichtete Annie leise und hastig, was sie erfahren hatte: Ein Ranger, ein Wild- und Waldhüter des Nationalparks Mercantour, war tot aufgefunden worden. Oder zumindest das, was von ihm übrig war. Nämlich nur ein abgefressenes Gerippe.

»Was?«, fragte Duval.

»Du siehst mich genauso überrascht«, sagte sie. »Möglicherweise der Wolf«, fügte sie hinzu.

»Wir kommen gerade vom Wolfspark, Annie«, sagte Duval. »Haben wir da nicht lang und breit erfahren, dass der Wolf keine Menschen frisst?«

»Das musst du mir nicht erzählen«, sagte sie. »Ich glaube das auch nicht, aber der Jäger, der mir das Foto geschickt hat, ist sich seiner Sache sicher.« Sie zeigte ihm das an die Mail angehängte Foto.

Duval warf einen schnellen Blick darauf. Stutzte und besah es länger. »Woher hast du das?«

»Das hat mir einer der Jäger aus Ste. Agathe geschickt. Die Pressemitteilung der Gendarmerie, die ich bekommen habe, spricht aber von einem noch ungeklärten Unglücksfall. Kein Wort vom Wolf. Eigenartig, oder?«

»Allerdings.«

Castellar, ein lang gestrecktes Dorf, das von der Landstraße durchschnitten wurde, war ein typisches Dorf des Hinterlands. Ärmlich sahen die unregelmäßig aneinandergereihten zwei- und dreistöckigen Häuser in verblassten Pastellfarben aus. Auf den breiten, anscheinend neu angelegten Bürgersteigen hatte man die grau-vermatschten Schneereste zusammengeschoben und auf dem Kreisverkehrsinselchen inmitten des Dorfes hatte man vergessen, die Weihnachtsdekoration abzubauen. Im Vorüberfahren hatten sie ein paar Läden gesehen: einen Bäcker, einen Metzger, einen Gemischtwarenladen. Die Postfiliale, eine Schule, zwei Restaurants, eine Bar Tabac. Und immerhin eine Tankstelle. Aber man sah nur wenige Menschen auf der Straße, die eilig in einer Seitengasse oder hinter einer dunklen Eingangstür verschwanden. Das Dorf wirkte wie leer gefegt.

»Dort vorne ist die Cooperative«, sagte Annie und zeigte Richtung Dorfausgang. »So einen Laden habt ihr in Paris sicher nicht«, erklärte sie den Kindern. »Das ist so ein richtiger Genossenschaftsladen, man kann da Gummistiefel und Schneeschaufeln kaufen und handgeflochtene Körbe und alles, was die Bauern hier selbst erzeugen: Honig, Marmelade, Eier, Joghurt und vor allem Käse. Man lässt euch sicher den Käse probieren, wenn ihr wollt. Kommst du?«, wandte sie sich an Duval, der stehen geblieben war.

»Ich komme nach …«, erklärte er vage und deutete Richtung Bar Tabac.

»Ah.« Sie zog die Augenbrauen hoch.

»Kann ich nicht mit dir kommen?« Matteo sah seinen Vater bittend an.

»Nein, Matteo, bleib bei Annie bitte, das hört sich doch spannend an, was es dort in dem Laden gibt, oder? Kauft mal einen schönen Käse für heute Abend.«

»Käse. Körbe. Toll.« Matteos Verachtung war hör- und sichtbar.

»Und Angelwürmer, Rattengift und Mausefallen«, fügte Annie daher in dramatischem Ton hinzu. Lilly erschrak, aber Matteo grinste jetzt.

»Und danach gehen wir Marie-Laure in der Töpferei besuchen. Dort trinken wir einen Tee, und während wir dort auf euren Papa warten, können wir vielleicht sogar etwas töpfern, was meint ihr?«

Matteos Begeisterung hielt sich in Grenzen. »Gibt’s hier kein Internetcafé, wo wir warten können?«, fragte er.

»Nein, das tut mir leid.« Annie schüttelte den Kopf. »Wenn du uns später abholen willst, die Töpferei ist in dem Haus gegenüber der Kirche«, erklärte sie Duval und wies nach rechts. »Das findest du sicher. Wenn nicht, fragst du nach der Töpferei von Marie-Laure, das wissen hier alle. Hier kennt jeder jeden.«

»Danke, bis später.« Einen Moment sah er Annie und den Kindern nach und ließ dabei den Blick durch das Dorfzentrum schweifen. Seltsam verschlafen wirkte es. Das Restaurant gegenüber war geschlossen. Die Fenster von Bäcker, Metzger und in dem kleinen Gemischtwarenladen waren erleuchtet, aber kaum jemand schien dort einzukaufen. Ein Auto stand mit laufendem Motor vor der Bar Tabac.

Die immerhin schien etwas belebter zu sein, man hörte die Männerstimmen schon von draußen. Vor der Tür standen zwei Männer in orangefarbener Signalkleidung und groben Arbeitsschuhen. Vornübergebeugt zogen sie an ihren Zigaretten. Es war wirklich kalt. In diesen ländlichen Dörfern verwöhnte man seine Gäste nicht, indem man ihnen die Luft mit Heizstrahlern anwärmte, wie es in Cannes und an anderen Orten der Côte d’Azur üblich war. Die beiden Männer machten ein paar trippelnde Fußbewegungen, wie um sich aufzuwärmen. Vermutlich waren sie Arbeiter des Straßendienstes der D. D. E., der Diréction départementale de l’Équipement. Ein riesiger Schneepflug stand auf der anderen Seite des Platzes. Sie warfen Duval nur einen kurzen Blick zu, als er sich der Bar näherte.

Die Bar Tabac war schlecht geheizt, auch wenn es einem, wenn man von draußen kam, im ersten Moment warm erschien. Die Türglocke bimmelte und das Stimmengewirr verebbte kurz, als Duval eintrat. Mehrere Männer sahen ihm neugierig entgegen: Ein paar saßen an einem Tisch, ein Mann mit einer Kappe lehnte am Heizkörper und drei standen am Tresen, wo ein weiterer Mann am Tabakschalter gerade zwei Päckchen Zigaretten einsteckte. Er verstaute das Portemonnaie in seiner Jacke und wandte sich zum Gehen. »Allez, ich bin weg!«, rief er und hob die Hand zum Gruß. »Passt auf euch auf und lasst euch bloß nicht vom Wolf fressen!«, lachte er spöttisch und hatte schon die Tür des Bistros energisch hinter sich geschlossen. Die Glastür schepperte und die Türglocke bimmelte erneut. »Rooo«, antwortete es empört vielstimmig und das Geraune der Männer setzte sofort wieder ein, ungeachtet der Tatsache, dass sie einen Fremden unter sich hatten. Er war heute weniger interessant.

»Na, also der …!« Man schüttelte allgemein den Kopf.

»Er hat recht, das ist alles nur Blödsinn!«, rief einer.

»Na, dann frag die Jäger, frag sie doch!«, gab ein anderer aggressiv zurück.

»Die Jäger. Die sind doch alle total mytho, jedes Mal haben sie ein Wildschwein geschossen, groß wie ein Elefant.«

Es wurde gelacht.

»Dann frag’ Julien. Julien war dabei, und er hat es mit eigenen Augen gesehen.«

»Welcher Julien?«

»Der Julien aus Ste. Agathe. Julien Mandine. Der Sohn von René. Kennst du doch.«

»Ach so, der Julien, ja klar kenne ich den. Und der war dabei?« Der Mann mit der Kappe kratzte sich am Kopf.

»Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es von Anfang an.« Der kleine rundliche Mann, der Duval am nächsten stand, nuschelte halblaut vor sich hin.

»Was möchten Sie?«, wandte sich der Wirt an Duval.

»Einen café bitte.«

Der Wirt nickte und stellte eine Tasse unter die Kaffeemaschine und drückte auf einen Knopf.

»Ich wusste es«, wiederholte der kleine rundliche Mann halblaut und warf einen Seitenblick auf Duval. Es sah wie eine Einladung zum Gespräch aus.

»Was ist passiert?«, fragte Duval daher.

Der Mann musterte ihn. »Sie sind nicht von hier, was?«

»Nein.«

Der Wirt stellte den Kaffee wortlos auf die Theke und schob ihm eine Plastikschale, gefüllt mit Zuckertütchen, hin.

Duval dankte mit einem kurzen Nicken.

»Sie sind in Ferien?«

»Ja«, bestätigte Duval. »Ich mache Ferien mit meiner Familie in Valberg. Ski fahren.«

»Aha«, nickte der Mann. »Hab ich mir schon gedacht.«

»Aber der Schnee ist nicht so besonders dieses Jahr«, fügte Duval freundlich plaudernd hinzu.

»Ach ja«, nickte der kleine Mann verständnisvoll. »Dieses Jahr hatten wir sehr früh sehr viel Schnee, Anfang November schon, das ist selten, aber dann kaum noch etwas. Aber nächste Woche soll es wieder schneien.« Der kleine Mann lächelte aufmunternd.

»Nächste Woche sind unsere Ferien leider beendet«, bedauerte Duval. »Die der Kinder sogar schon morgen.«

»Ach, das ist Pech.«

Duval rührte Zucker in die kleine Tasse und hörte den aufgeregten Männern zu. Dann trank er. Grauenhaft. Brüsk setzte er die Tasse ab.

»Der Wolf, wissen Sie?«, erklärte der kleine rundliche Mann die lebhafte Diskussion und sah ihn vertrauensselig an.

»Der Wolf?«

»Ja. Wir haben große Probleme mit dem Wolf.«

»Ach was. Hier im Dorf?«

»Nicht gerade im Dorf, aber weiter oben.« Mit der Hand deutete er vage eine Richtung an.

»He, Jean-Pierre, hör auf, den Mann zu belästigen«, rief nun ein Mann von einem der Tische. Er sagte Schang-Pjähre und betonte das e am Ende.

»Aber ich belästige ihn doch gar nicht. Wir reden nur.«

»Worüber redet ihr denn?«

»Wir reden eben. Über alles. Das Leben.« Der rundliche Mann gab sich philosophisch.

Die Männer lachten amüsiert. »Dein Leben. Das interessiert den Mann doch gar nicht. Lass ihn in Ruhe seinen Kaffee trinken.«

»Doch, doch, keine Sorge, ich unterhalte mich gern«, widersprach Duval liebenswürdig.

»Seht ihr!« Jean-Pierre war zufrieden. »Möchten Sie noch einen Kaffee?«, wandte er sich gutherzig an Duval. »Ich zahl’ Ihnen einen.«

»Nein, das ist nett, aber einer reicht mir«, wehrte Duval ab. Ein zweites bitteres Gebräu dieser Art würde er nicht hinunterkriegen.

»Etwas anderes vielleicht? Einen Roten?« Er wies auf das kleine Gläschen, das schon geleert vor ihm auf dem Tresen stand.

»Danke, gar nichts.« Duval verneinte freundlich.

»Nein? Also ich nehme noch einen«, bedeutete er dem Wirt, der umgehend das kleine Glas auffüllte. »Wissen Sie«, wandte er sich Duval zu, »ich unterhalte mich gern mit den Leuten. Also mit den Leuten von außerhalb, meine ich. Mich interessiert das, was sie denken, die Leute. Hier im Dorf, wissen Sie, hier kennt jeder jeden, und wir wissen schon alles voneinander. Was die Leute denken und so. Kennt man alles schon. Aber jemand wie Sie …«

Anscheinend langweilte sich der kleine Mann namens Jean-Pierre, und ein Schwätzchen mit einem Fremden stellte eine angenehme Abwechslung in seinem Alltag dar.

»Was machen Sie beruflich?« Der Mann fragte es wissbegierig wie ein Kind.

»Ich«, sagte Duval gedehnt, »nun, ich bin Beamter in Cannes«, gab er dann ausweichend an.

»Beamter, aha.« Jean-Pierre musterte ihn neugierig. »So sehen Sie gar nicht aus«, befand er dann. »Arbeiten Sie in der Stadtverwaltung?«

»Hmhm«, machte Duval unbestimmt. Das konnte alles heißen.

»Ja so. Beamter«, wiederholte der kleine Mann bedächtig. »Das ist gut. Ich war auch Beamter, bei der D. D. E., dem Straßendienst, wissen Sie«, stellte er sich nun seinerseits vor. »Das war auch nicht schlecht. Körperlich anstrengend, aber man hat die Sicherheit. Seit zwei Jahren bin ich nun in Rente, und jetzt kümmere ich mich nur noch um meinen Garten. Ich habe einen schönen Garten«, beteuerte er und lächelte stolz.

Duval sah den Mann freundlich an. Er hatte etwas von der naiven Redseligkeit seiner Tochter, die in der Lage war, den Wartenden in der Schlange am Skilift ihre Familienverhältnisse zu erläutern. »Das ist nicht meine Maman«, hatte sie einer Dame erklärt, »das ist Annie. Das ist die Freundin von meinem Papa. Aber sie ist sehr nett. Meine Maman ist in Paris und …« Und wenn sie sich dann nicht für den Sessellift hätte in Position bringen müssen, hätte sie auch noch von Ben und Hélène erzählt. Sie drehte sich sogar im Lift noch einmal um und schrie der Dame ein freundliches »Au revoir!« zu.

»Nur im Winter, wenn die Erde gefroren ist, da kann ich nicht viel tun«, hatte der Mann schon weitergeredet. »Ich gehe trotzdem jeden Tag vorbei und schaue nach, ob alles in Ordnung ist. Im März fange ich langsam an mit dem Vorkeimen, aber hier oben muss man vorsichtig sein, es gibt immer wieder Kälteeinbrüche, wissen Sie. An der Küste ist das anders. Da ist es jetzt schon Frühling, oder?«

»Es ist viel milder, das stimmt. Es blüht auch schon allerhand.« Aber was nur? Es blüht eigentlich immer irgendetwas, dachte Duval. »Die Mimosen!« Er war erleichtert, dass ihm das eingefallen war. »Im Februar sieht man überall die Mimosen.«

»Ach, die Mimosen.« Das rote Gesicht des Mannes strahlte auf. »Einmal habe ich sie blühend gesehen. Da haben wir eine zweitägige Fortbildung gehabt in Nizza und wir sind von dort in den Tanneron gefahren. Richtig gelb waren die Hügel da. Schön war das«, erinnerte er sich. »Und mild war es, das ist man hier oben gar nicht gewohnt, im Februar, so milde Temperaturen. Wenn man da einen Garten hätte, da könnte man glatt schon mit den Kartoffeln und den Zwiebeln anfangen. Haben Sie einen Garten?«, fragte er dann.

»Nein«, Duval schüttelte den Kopf, »dafür habe ich keine Zeit. Ich wohne auch mitten in der Stadt, und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe keinen grünen Daumen. Meine Urgroßeltern hatten noch einen Garten und sogar Hühner, soweit ich mich erinnere. Aber ich, nein.«

»Hühner«, wiederholte Jean-Pierre und nickte. »Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Vielleicht sollte ich mir Hühner zulegen«, sinnierte er jetzt. »Hühner sind praktisch, die fressen alles, legen Eier und in gewisser Weise hat man auch Gesellschaft, oder?«

»Sicher«, stimmte Duval bereitwillig zu und kratzte den Zucker aus der Kaffeetasse. Jean-Pierre nahm einen Schluck Rotwein. Einen Moment schwiegen sie. »Und Sie haben hier Ärger mit dem Wolf?«, fragte Duval endlich.

»Allerdings!« Jean-Pierres rundes, leicht gerötetes und bislang heiteres Gesicht verdüsterte sich. »Also nicht ich persönlich, aber die Schäfer und die Bauern, ich kann Ihnen sagen …« Nun drehte er sich so, dass er mit dem Rücken zu den anderen Männern stand. Vertraulich beugte er sich zu Duval und nuschelte halblaut: »Und jetzt hat er einen Ranger vom Park angefallen.«

Sieh an. Hier wussten es auch schon alle. »Der Wolf?« Duval gab sich dennoch überrascht. »Das gibt’s doch gar nicht.«

»Schang-Pjähre«, ermahnte einer der Männer am Tisch erneut. »Lass doch den Mann in Ruhe seinen Kaffee trinken.«

»Aber wir reden doch nur.« Jean-Pierre war trotzig.

»Erzähl dem Mann keine Märchen.«

Aber Jean-Pierre ließ sich nicht davon abbringen. Er war so stolz auf seinen Gesprächspartner aus der Stadt. »Ich erzähle, was ich will«, gab er trotzig zurück. »Und was heißt hier Märchen, hä?! Frag doch mal Olivier, was er mit dem Wolf erlebt hat im Sommer, frag ihn doch! Und Ravel?! Was ist mit dem passiert, hä? Glaubst du, das waren die Ameisen, die ihn aufgefressen haben, hä?«, ereiferte er sich.

»Rooo«, raunten und murmelten die Männer aufgeregt, »hör auf, Schang-Pjähre!«

»Allez, lasst uns eine Runde Karten spielen. SchangPjähre, komm, wir brauchen noch einen vierten Mann!«, versuchten sie den redseligen kleinen Mann abzulenken. Aber Jean-Pierre hatte keine Lust, Karten zu spielen. Wann konnte er sich schon mal mit jemandem aus der Stadt unterhalten? Doch die anderen Männer sorgten nun mit polterndem Tischerücken und quietschendem Stühleschieben für Störung und erheblichen Lärm.

Duval verstand die Zeichen. »Wie viel?«, fragte er den Wirt und zeigte auf seine Tasse.

»Eins dreißig.«

»Sie wollen schon gehen?« Jean-Pierre war voller Bedauern.

»Ja.« Duval legte einen Euro fünfzig auf den Unterteller und schob ihn dem Wirt zu. »Stimmt so.« Zu Jean-Pierre gewandt erklärte er: »Muss mal schauen, wo meine Familie abgeblieben ist.«

»Ja, das verstehe ich.«

»Aber danke für das Gespräch.«

Die hellen Augen im roten Gesicht des rundlichen Mannes strahlten. »Ich unterhalte mich gern mit den Leuten, wissen Sie?!«

»Ja.« Duval lächelte und streckte Jean-Pierre die Hand hin. »Vielleicht ergibt es sich noch mal, man weiß ja nie. Au revoir.«

»Eben. Weiß man nicht. Also dann«, Jean-Pierre drückte ihm bewegt die Hand. Er hatte eine warme und kräftige, raue Hand. »Au revoir!«

»Messieurs!«, grüßte Duval allgemein in den Saal, der Wirt nickte ihm zu, die anderen Männer ließen nur ein undeutliches Brummen hören. Sie waren schon mit den Karten beschäftigt. Zumindest hatte es den Anschein.