6,99 €

Mehr erfahren.

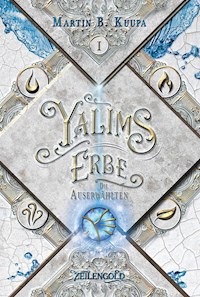

- Herausgeber: Zeilengold Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Wie weit wirst du gehen, um dich dem Bündnis der Shanaytari als würdig zu erweisen? Welches Kind soll leben, welches sterben? Dass er unmittelbar nach der Geburt über Leben und Tod seines eigen Fleisch und Blut entscheiden muss, wirft Fabien völlig aus der Bahn. Dankbar nimmt er die vermeintliche Hilfe eines fremden Magiers an, um das Schicksal zu wenden. Dabei ahnt er jedoch nicht, dass dieses blinde Vertrauen fatale Folgen hat. Als der Magier sein dämonisches Ich enthüllt, ist es bereits zu spät. Die Macht der Kreatur droht die gesamte Welt in den Abgrund zu reißen und nur ein uraltes Bündnis vermag sie aufzuhalten. Doch gelingt es dem mormoischen Magierorden rechtzeitig, die Auserwählten zusammenzuführen, ohne an den Schatten seiner eigenen Vergangenheit zu scheitern?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 558

Ähnliche

Martin B. Kuupa

Yalims Erbe

Besuchen Sie uns im Internet:

www.zeilengold-verlag.de

Nadine Skonetzki

Blütenhang 19

78333 Stockach

1. Auflage

Alle Rechte liegen bei Zeilengold Verlag, Stockach 2019

Gesamtgestaltung & Illustrationen: saje design, www.saje-design.de

Illustration (Weltkarte): Martin B. Kuupa, Instagram: mkuupa

Lektorat: Pascal Euteneuer

Korrektorat: Sabrina und Roswitha Uhlirsch, www.spreadandread.de

Druck Softcover: bookpress, 1-408 Olstzyn (Polen)

Druck Hardcover: booksfactory, 71-063 Szczecin (Polen)

ISBN Softcover: 978-3-946955-27-6

ISBN E-Book: 978-3-946955-68-9

Hardcover exklusiv im Verlagsshop erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

Vorwort

Bevor ich die ersten Zeilen von Yalims Erbe geschrieben habe, muss ich an dieser Stelle zugeben, dass es kein Buch war, das mich dazu inspiriert hat, sondern ein Fantasyfilm, der mich durch sein tragisches Ende als Erster zum Weinen gebracht hat. Von da an war mir klar: Ich will selbst Filme machen, die beim Zuschauer solche Emotionen hervorrufen. Also nahm ich mir am nächsten Morgen meinen Laptop und fing an, ein Drehbuch mit dem Namen »Die Krieger der Elemente« zu schreiben. Nachdem ich mich zu der Zeit aber mit meinem beruflichen Werdegang beschäftigen musste, verstaubten die Zeilen auf der Festplatte. Erst Jahre später suchte ich nach alten Bildern auf dem Laptop und entdeckte dabei die Datei wieder. Ich fing an zu lesen und war nach gut sieben Jahren immer noch von der Idee angetan. Ich habe noch einmal von vorne begonnen und drauflosgeschrieben. Nachdem ich meine Kapitel auf Anraten einer Freundin auf Wattpad hochgeladen habe, und die Resonanz dort sehr positiv war, entschied ich mich dazu, es einem Verlag anzubieten. Da ihr das Buch jetzt in der Hand habt, wisst ihr schon, dass dieser Schritt erfolgreich war.

Wenn ihr also wissen wollt, was aus der damaligen Idee geworden ist, müsst ihr nur noch einmal umblättern und euch von Yalims Welt in ihren Bann ziehen lassen.

Prolog

Im Zeitalter von Königen, Magiern und Elfen gelang es einer mächtigen Rasse mithilfe der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, eine neue Welt zu erschaffen: Pheleos.

Ihr ganzer Stolz war ein riesiger Kontinent, auf dem sich die atemberaubenden Farben der Natur über die Ländereien erstreckten. Tholaran war übersät mit grünen Wiesen, dichten Wäldern und massiven Gebirgsketten, durch deren Kluften sich tosende Flüsse ihren Weg in die Täler bahnten. Hier sollten die Menschen in Frieden leben. Doch tief unter der Erde, fernab der malerischen Idylle gab es einen Ort, an den jene verbannt wurden, die imstande waren, dieses friedliche Zusammenleben zu bedrohen. Böse Mächte und dunkle Seelen sollten, auf ewig gefangen in der Unterwelt, für ihre Gräueltaten auf Pheleos büßen. Obwohl es lange Zeit so gewirkt hatte, als sei dies ein Ort ohne Wiederkehr, gelang es eines Tages einem dieser bösartigen Dämonen zu fliehen, um Tod und Verderben über das Land zu bringen. In einer erbitterten Schlacht schafften es die mächtigsten Magier Tholarans, das finstere Wesen zu besiegen und zurück in die Unterwelt zu verbannen. Um ein erneutes Aufbäumen der Dämonen zu verhindern, schlossen die Magier ein geheimes Bündnis, das ihre Welt für immer vor den Mächten der dunklen Seelen beschützen sollte. Einer der Magier war jedoch so von der unglaublichen Macht des Bündnisses besessen, dass das Verlangen in ihm, allein über alles Leben Pheleos’ zu herrschen, schier unerträglich wurde. Er verriet die Magier der Orden und verbündete sich mit den Dämonen der Unterwelt. Durch diesen Pakt gelangte erneut eine bösartige Macht an die Oberfläche und dieses Mal war sie fest entschlossen, das zu beenden, was die Magier kurz zuvor verhindert hatten …

Die Angst in ihren Augen

Zerstörerisch wütet das Feuer in der Dunkelheit. Die Schreie werden lauter. Ich starre wie versteinert auf die grellen Flammen. Dann wandert mein Blick weiter zu meinen Händen. Sie sind völlig normal. Keine Brandwunden oder Verletzungen. Bin das wirklich ich gewesen? Von der Seite nähert sich meine Mutter. Sie wirkt panisch. Ihre Augen tränen. Sie zittert am ganzen Körper. Ich kann die Furcht in ihren geweiteten Pupillen erkennen. Aber diese Angst gilt nicht der Dunkelheit oder der Bedrohung, die ich abgewendet habe. Sie gilt mir. Mama schaudert tatsächlich vor mir und hält sich schlotternd die Hand vor den Mund. Der Mut und die Stärke, die ich bis eben noch verspürt habe, verschwinden wieder. Vielmehr fürchte ich mich nun vor mir selbst. Wo ist sie hergekommen, diese Kraft?

»Ophan, Taluna!«, schreit meine Mutter plötzlich völlig aufgelöst. »Brurok, Afalla! Nein!«

Noch ehe ich fragen kann, warum sie die Namen unserer Nachbarn ruft, trifft es mich wie ein Blitz. Die Feinde, die vor mir in Flammen stehen und sich vor Schmerzen auf dem Boden wälzen, sind gar keine Bedrohung gewesen. Es ist eine Familie aus Artal, die in der Holzhütte nebenan wohnt. Mit den Kindern habe ich oft gespielt. Wie versteinert wird mir klar, was ich getan habe.

»Tu doch etwas!«, fleht mich Mama hilflos an, doch mein Mut hat mich verlassen.

Sie schreien um Hilfe und versuchen sich mit feuchtem Schlamm vom kalten Waldboden zu löschen. Trotzdem werden die Flammen nicht kleiner. Ich höre die Stimme der kleinen Taluna. Sie sieht mich an und weint. Warum kann ich ihnen nicht helfen? Der Schock lähmt mich.

»Steh nicht einfach so rum!«, schreit meine Mutter noch einmal von der Seite und entzweit mit ihrem Messer einen dünnen Ast.

Immer wieder versucht sie, damit das Feuer auszuklopfen. Ich habe panische Angst und würde gern weinen, aber nicht einmal das kann ich. Mama nimmt ihren Mantel und schlägt ihn auf die brennenden Körper. Mit jedem Schlag zucke ich zusammen. Erst jetzt bemerke ich, dass es leise geworden ist. Die Schreie sind verstummt. Nur noch das Feuer züngelt vor sich hin. Dann wird es mir bewusst: Ich habe sie getötet. Dabei wollten sie uns doch nur helfen.

Meine Mutter kniet vor einem der leblosen Körper und weint. Sie hebt ihren Kopf und blickt mich mit Tränen überströmtem Gesicht an. So hat sie mich noch nie angesehen. Ängstlich und zugleich verachtend.

»Was bist du?«, will sie von mir wissen.

Ich bin starr vor Schreck. Zudem weiß ich die Antwort nicht. Erst als sie das zweite Mal noch lauter ruft, reißt es mich aus der Starre.

»I… Ic… Ich wollte doch nur helfen«, stottere ich.

Sie schlägt mit der Hand auf den matschigen Boden und gräbt ihre Finger in den Morast. Dann schaut sie wieder auf und schüttelt den Kopf. »Du hast sie getötet!«, flüstert sie und scheint ebenfalls erst jetzt zu begreifen, was gerade geschehen ist. »Ich hatte dem alten Mann gesagt, dass du nicht hierhergehörst und nie einer von uns sein wirst.«

»Hallo? Brurok, Afalla?!«, schallt plötzlich eine weitere Stimme aus dem Wald.

Was soll ich nur tun? Noch einmal blicke ich in das angsterfüllte Gesicht meiner Mutter. Dann sehe ich die vier leblosen Körper, die von der Glut zerfressen und zu Asche geworden sind. Was werden die anderen sagen? Nein, das will ich gar nicht wissen. Es ist das Beste, ich verschwinde einfach. Niemand wird verstehen, was passiert ist. Ich verstehe es ja selbst nicht. Endlich kommen mir die Tränen.

»Ist da jemand? Ramira?«, ertönt erneut die tiefe Männerstimme hinter den Bäumen, die sich nach meiner Mutter erkundigt.

»Es tut mir leid. Ich wollte das nicht«, flüstere ich zum Abschied und weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich drehe ihr den Rücken zu und laufe tiefer in den dunklen Wald hinein. Weit weg von allen, denen ich wehtun kann, oder die mir jetzt wehtun wollen. Meine Mutter versucht nicht einmal, mich aufzuhalten. Es ist so finster, dass ich nicht richtig sehen kann, wohin ich laufe. Aber es ist mir egal, Hauptsache weg. Irgendwohin, wo mich niemand finden kann. Ich spüre langsam, dass der Boden fester wird und der Nebel sich lichtet. Ein harter Schlag gegen meinen Knöchel bringt mich zu Fall. Der Ast, der mich gepackt hat, ragt mir schadenfroh entgegen. Ich versuche, den Schmerz zu unterdrücken, und wische mir den Dreck aus dem Gesicht. Dann rapple ich mich wieder auf und humple weiter. Zumindest so lange, bis der Schmerz etwas nachlässt.

Ich habe den Wald hinter mir gelassen. Jetzt kann ich auch den Mond sehen, der seine Sichel in eine der schwarzen Wolken am Himmel gebohrt hat, um nicht herunterzufallen. Die feuchte Wiese schimmert in seinem Licht und lotst mich einen steilen Hügel hinauf. Das Gras weicht fester Erde und Gestein. Ich versuche auf allen vieren den Berg hinaufzukrabbeln. Ein Felsen noch, dann kann ich mich ein wenig ausruhen. Ich grabe meine Finger in das Geröll und ziehe mich auf den Brocken. Geschafft, ich bin oben. Mein Herz rast und nur mühsam kann ich wieder ruhiger atmen. Noch einmal lasse ich meinen Blick über die dichte Nebeldecke wandern, die sich hinter mir über den Sümpfen erstreckt. Hoffentlich haben sie meine Mutter gefunden und mit nach Hause genommen. Mir schießen die Tränen in die Augen. Werde ich sie jemals wiedersehen? Will sie das überhaupt nach dem, was dort unten geschehen ist? Und was hat sie da von einem alten Mann geredet? Der Mond schiebt sich wieder gänzlich vor die Wolken, als würde er mir etwas sagen wollen, und tatsächlich. Er wirft sein Licht auf die Felswand hinter mir. Da ist eine kleine Höhle in dem massiven Gestein. Ich stehe auf und zucke kurz zusammen. Der Schmerz fährt mir in den Knöchel und zwingt mich, ein paar Schritte lang zu humpeln.

»Hallo?«, rufe ich in das dunkle Loch.

Nichts tut sich. Ich bin zu erschöpft, um mir weitere Gedanken zu machen. Hier draußen bin ich völlig allein. Sehr lange werde ich ohne Hilfe sowieso nicht überleben.

Mit letzter Kraft schleppe ich mich durch das Loch. Weit komme ich nicht. Es ist kalt und hier drin ist nichts, womit ich die Kälte abhalten könnte. Ich bin ihr ausgeliefert und kauere mich weinend auf dem steinigen Boden zusammen. Meine Kleider sind vom Schweiß und dem feuchten Nebel völlig durchnässt. Mein Körper gehorcht mir nicht mehr und beginnt zu zittern. Doch dann übermannt mich die Müdigkeit und lässt mir gar nicht die Zeit, mir darüber bewusst zu werden, dass dies nicht meine letzte Nacht sein wird, die ich allein verbringen werde.

Königlicher Nachwuchs

Langsam verschwand der graue Nebel, der sich wie ein Schleier über die Täler Mormoas gelegt hatte, und die ersten Sonnenstrahlen blitzten zwischen den Baumwipfeln der dichten Wälder hervor. Im südlichsten Land Tholarans lag am Rande einer langen Gebirgskette die Bergstadt Aalsahir, in der alles seinen Anfang nehmen sollte. Die saftig grünen Hügel reichten bis an die steinernen Stadtmauern heran und die zerklüfteten Felsen ragten wie ein schützender Wall hinter der mächtigen Burg empor. Blaue Stadtwappen unter den bunten Bleiglasfenstern und goldene Verzierungen unterbrachen die Reihen der grauen Steine, aus denen das imposante Bauwerk bestand. Die hohen Türme mit den dunklen Spitzdächern reckten sich majestätisch dem Schein der aufgehenden Sonne entgegen. Schon am frühen Morgen herrschte reges Treiben auf dem Marktplatz vor der königlichen Burg. Die kalte Morgenluft vermischte sich mit den Gerüchen der Köstlichkeiten, die an den Holzständen vor der Burgmauer angeboten wurden. Es waren einfache Karren, auf denen sich Stoffe oder Feuerholz türmten. Pflanztöpfe aus Terrakotta und Geschirr wurden fein säuberlich in Szene gesetzt. Händler spannten große Laken über ihre kostbaren Waren, die sie mit viel Liebe zum Detail angerichtet hatten, um Kräuter und seltene Funde aus den umliegenden Wäldern vor der Witterung zu schützen. Dazwischen tummelten sich neugierige Bauern, die das auf dem Boden ausgelegte Stroh immer fester in die vom Regen der vorigen Tage aufgeweichte Erde trampelten.

»… frisch geräucherter Speck!«

»Heilkräuter aus den tiefsten Wäldern Mormoas!«

»… fangfrischer Fisch, nur so lange der Vorrat reicht!«

Die Marktschreier versuchten, sich gegenseitig lautstark zu übertrumpfen, um ihre Waren an den Mann zu bringen, und doch interessierten sich an diesem Morgen nur wenige Bürger für die köstlichen Angebote. Alle waren gekommen, um an dem freudigen Ereignis teilzuhaben, auf das man schon seit Tagen gespannt wartete. Bereits vor einiger Zeit hatte Mormoas König, Amanar Koroma, mit Stolz verkündet, dass es bald Nachwuchs in der Königsfamilie geben werde. Da am Vorabend die gelehrtesten Professoren und der weiseste Magier Aalsahirs, Merindor, in die Burg gerufen worden waren, erhofften sich die Stadtbewohner nun, endlich einen Blick auf das Neugeborene werfen zu können. Eifrig harrten sie vor dem halbrunden Balkon aus, auf dem schon bald ihr König erscheinen würde.

Keiner von ihnen konnte auch nur im Geringsten erahnen, was sich in diesem Augenblick innerhalb der Burgmauern abspielte.

Im Schlafgemach des Königssohns herrschte schon geraume Zeit wirres Durcheinander. Fabien saß bereits seit Tagen am Bett seiner Frau, um ihr die Angst vor der anstehenden Geburt zu nehmen und ihr zur Seite zu stehen. Er war es auch, der die Professoren hatte rufen lassen, als bei Eralie die Wehen eingesetzt hatten.

Die ganze Nacht hindurch wartete man jedoch vergeblich auf die Geburt des Kindes. Auch an diesem Morgen hatte die Prinzessin starke Schmerzen. Es war zermürbend.

Mit festem Griff umklammerte Eralie Fabiens Hand, während die Gelehrten wild miteinander diskutierten und die aufgeregten Mägde des Zimmers verwiesen.

In all dem Durcheinander gab die Hebamme, die am unteren Ende des Bettes kniete, fortwährend Anweisungen und redete auf Eralie ein. Immer wieder schob sich die Bedienstete eine widerspenstige dunkle Haarsträhne unter ihr verschwitztes weißes Kopftuch, die dort scheinbar nicht bleiben wollte.

Inmitten des hektischen Treibens war Fabien weiter bemüht, seine erschöpfte Frau zu beruhigen, und tupfte ihr mit einem Leinentuch den Schweiß von der Schläfe. Mit seiner einfühlsamen Art war er wohl der Einzige, der sie zumindest für den Moment von all der Unruhe ablenken konnte. Sie suchte gerade Halt in seinen treuen blauen Augen, als ein stechender Schmerz ihren Körper erneut zusammenzucken ließ.

»Da stimmt etwas nicht!«, rief die Hebamme voll Sorge. »Ich kann das Kind nicht auf die Welt holen. Es ist viel zu groß.«

Nun war auch Fabien beunruhigt. Die Worte der aufgeregten Dame zeichneten ihm tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. »Was soll das bedeuten?«

»Ich kann Euch nur sagen, dass es noch im Mutterleib sterben wird, wenn wir das Kind nicht unverzüglich auf die Welt holen.«

Die Hebamme sah ihn mit ernster Miene an. Sie schien sich keinen Rat mehr zu wissen und wirkte ebenso hilflos, wie der Prinz selbst es war. In seiner Verzweiflung wandte sich Fabien an seinen alten Freund Merindor, der ein wenig abseits neben einer kleinen dunklen Holzkommode stand. Er hielt die Hände unter seinem langen grauen Bart gefaltet und trug einen dunkelblauen Mantel mit edlen goldenen Stickereien darauf, der einem sternenklaren Nachthimmel ähnelte. Auf ihm lag nun die Hoffnung des Prinzen. »Kannst du nicht etwas tun, Merindor?«, flehte er den Magier an.

Der Älteste des mormoischen Magierordens nickte ruhig und trat einen Schritt an die Prinzessin heran. Er schloss die Augen und legte behutsam eine Hand auf ihren harten Bauch.

Zwei der Mägde, die noch im Zimmer waren, senkten das Leintuch, das Eralies nackte Hüften und Beine verdeckte ein wenig, um dem Magier mehr Platz zu lassen. Es war mit Sicherheit auch für ihn schwer, sich in all der Hektik zu konzentrieren.

Ein leises Surren ließ die Anwesenden verstummen und hellhörig werden. Merindors Handfläche begann, bläulich zu leuchten. Selbst die Gelehrten betrachteten das, was da nun vor sich ging, mit größter Ehrfurcht.

»Es sind Zwillinge«, sagte der Magier nach einiger Zeit, während er mit geschlossenen Augen seinen Kopf angestrengt zur Seite kippte. »Doch irgendetwas kommt mir daran merkwürdig vor.«

Seine kurze Sprechpause schien ewig zu dauern und auch seine Antwort vermochte Fabien nicht zu beruhigen. »Ich kann jedoch nicht genau sagen, was es ist.«

Er ließ von der Prinzessin ab und blätterte in einem alten Buch, das hinter ihm auf der Kommode lag und Tausende Seiten hatte.

Fabien flüsterte seiner Frau einige beruhigende Worte zu. Er wusste, dass sie ebenso großes Vertrauen in den weisen Magier hatte wie er.

Es herrschte abermals eine merkwürdige Stille im Raum. Alle Anwesenden sahen Merindor gebannt dabei zu, wie seine Augen über die Schriften huschten, ehe er damit begann, einige Seiten etwas genauer zu studieren. Was dauert da nur so lange, dachten sich wohl die Professoren, als sie erneut zu diskutieren begannen.

Schlagartig drehte sich der Magier um und warf den aufgebrachten Gelehrten einen zügelnden Blick zu. Normalerweise kannte man so etwas von dem sanftmütigen alten Mann gar nicht. Vielleicht reagierten auch deshalb alle Anwesenden mit höchstem Respekt und beruhigten sich umgehend. Als es schließlich ruhig geworden war, änderte sich auch Merindors Mimik wieder. Mit seiner gewohnt väterlichen Art trat er an Eralie heran und sagte: »Fürchte dich nicht. Lass mich etwas versuchen.« Er hielt kurz inne. »Die Ruhe, die du gleich verspüren wirst, wird dir guttun. Versuch, dich zu entspannen.«

Fabien sorgte sich sehr um seine Frau und die Kinder. Er kniete beharrlich an der Bettkante neben Eralie und streichelte ihre glühende Stirn. Dabei entging ihm nicht die Furcht in ihren grünen Augen, die abermals die seinen suchten. Diese unerträgliche Hilflosigkeit ließ ihn verzweifeln. Dennoch konnte er im Augenblick nicht mehr tun, als seine Liebste weiterhin zu beruhigen und für sie stark zu sein. »Hab keine Angst, es wird alles gut.«

Zögerlich nickte sie mit einem verhaltenen Lächeln, das nur kurz währte. Ein erneuter Schmerz fuhr ihr durch die Magengegend. Ihre Hand verkrampfte sich um Fabiens, dass selbst er sich beherrschen musste, nicht aufzuschreien.

Merindor begann umgehend damit, seine Formel zu sprechen. Angespanntes Schweigen erfüllte den Raum. Dann aber kehrten Eralies Wehen zurück. Ihre Schreie waren nun auch außerhalb des Raumes zu hören und hallten durch die Gänge der Burg.

Die Mägde, die vor der Holztür gespannt auf die Geburt warteten, schreckten auf und sahen sich mit besorgten Mienen an. Sie pflegten einen sehr familiären Umgang mit der Königsfamilie und waren ob der Qualen, die ihre Prinzessin erleiden musste, zutiefst betrübt. Mit einem Mal jedoch verstummten die Laute und wichen einer unangenehmen Stille, die beinahe schon beängstigend wirkte. Selbst der König, der gerade nach dem Rechten sehen wollte, erstarrte vor Sorge. Lediglich der Wind pfiff sein Lied durch die Flure.

Nur wenige Sekunden später ertönte erneut ein Geschrei. Diesmal jedoch, zur Erleichterung aller Anwesenden, das eines Neugeborenen. Wieder dauerte es eine Weile, bis endlich die Tür aufging und Prinz Fabien herauskam, um die angespannten Gemüter zu beruhigen. Doch sein Gesicht barg viel mehr Kummer als Freude, wie man sie von einem frischgebackenen Vater üblicherweise erwartete.

»Na, mein Sohn, ist die Thronfolge gesichert?«, schmunzelte König Amanar, ehe er Fabiens besorgten Blick wahrnahm.

»Ich weiß gar nicht, wie ich Euch das beantworten soll.« Er stieß ein verzweifeltes Lachen aus und zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber ich weiß es wirklich nicht.«

Der König trat einen Schritt an seinen Sohn heran und legte eine Hand auf dessen Schulter. »Was meinst du damit? Da hat doch eben ein Kind geschrien, oder täusche ich mich?«

Fabien wagte es kaum, seinem Vater in die Augen zu sehen. Es fiel ihm offenbar schwer, zu erklären, was soeben geschehen war? »Kommt mit. Ihr solltet es Euch am besten selbst ansehen.« Der Prinz schien voll Sorge zu sein und öffnete erneut die Tür zum Ort des Geschehens.

Sein Vater folgte ihm rat- und wortlos und deutete seinem Leibwächter an, auf dem Flur zu warten. Warum tat sein Sohn so geheimnisvoll?

Ehrfürchtig traten die Gelehrten in ihren trostlos grauen Kutten zur Seite und senkten ihre kahlen Häupter, als der König den Raum betrat. Die Luft war stickig. Ein metallischer Geruch von Blut und Olivenöl durchzog das Zimmer. Dieser kam von dem Tuch, mit welchem man die Neugeborenen säuberte und von Schleim befreite. Selbst das offene Fenster zum Innenhof sorgte nur bedingt für frische Luft.

»Es tut uns außerordentlich leid, Mylord«, sagte einer der Professoren respektvoll und wagte es dabei nicht, den Kopf zu heben.

Der König erkannte den Ernst der Lage erst, als er zu Merindor hinübersah. Sein guter Freund wusste doch eigentlich immer, was zu tun war. Doch selbst in dessen Augen herrschte Ratlosigkeit, als er einige Schritte zurücktrat, die Hände wieder unter seinem langen Bart gefaltet. Er lenkte die Aufmerksamkeit des Königs mit einem leichten Nicken auf das Bett, in dem Prinzessin Eralie schweißgebadet auf dem blutigen Laken ruhte. Nach Merindors Ritual war sie in einen tiefen Schlaf gefallen und hatte ihre Kinder selbst noch gar nicht gesehen, wie sie da so neben ihr lagen und kaum mehr einen Laut von sich gaben.

Die Hebamme saß hinter den beiden und schien ebenfalls starr vor Schreck. Selbst die vorwitzige Haarsträhne, die widerspenstig an ihrem rechten Mundwinkel klebte, störte sie offenbar nicht mehr.

Zunächst verstand der König das Entsetzen seines Sohnes und der anderen nicht. Doch eine Sache kam letztlich auch ihm etwas merkwürdig vor. Die beiden Neugeborenen lagen Bauch an Bauch neben ihrer Mutter. Eigentlich sollte diese ihre Kinder wiegend im Arm halten, doch auch die Haltung der Kinder wirkte auf ihn unnatürlich. Angestrengt kniff er die Augen zusammen. Seine buschig braunen Brauen zogen sich zur Nasenwurzel zusammen. Langsam streckte er die Hand nach den beiden aus und drückte das Ärmchen eines der Kleinen behutsam zur Seite.

»Wie in aller Welt ist das möglich?«, flüsterte er, als ihm klar wurde, warum die Anwesenden so geschockt waren.

Obwohl die Säuglinge auf den ersten Blick einen gesunden Eindruck machten, waren sie an der Brust miteinander verwachsen. König Amanar blinzelte kein einziges Mal, während er die Zwillinge mit offenem Mund musterte. Eine solche Geburt hatte man in Aalsahir noch nicht erlebt. Nachdem der König eine Zeit lang wortlos auf die Kinder gestarrt hatte, wandte er sich seinem Sohn zu: »Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Ich hätte es wohl nicht geglaubt, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen.«

Fabien erwiderte den ratlosen Blick seines Vaters und sah abermals hilfesuchend hinüber zu Merindor. »Hast du einen Rat für mich? Was können wir tun?«

Der Magier fuhr sich nachdenklich mit seinen faltigen Händen durch den Bart. »Das ist in der Tat eine berechtigte Frage, Fabien. Ich habe so etwas zuvor noch nie gesehen.«

Das betretene Schweigen machte nicht gerade viel Hoffnung, dass der Älteste das Problem mit einem einfachen Zauberspruch lösen konnte. Seine besorgten Blicke wanderten zwischen den Zwillingen und Prinzessin Eralie hin und her.

»Ich werde erst einmal die Mägde rufen lassen«, seufzte der König. »Sie sollen die Kinder in ihre Obhut nehmen. Außerdem sollten wir Eralie jetzt etwas Ruhe gönnen.« Amanar wandte sich ab und ging wie betäubt zur Tür des Schlafgemachs.

»Was ist passiert?«, ertönte plötzlich eine zittrige Frauenstimme.

Selbst Merindor wirkte überrascht, dass Eralie nach seinem Zauber so schnell aus ihrem tiefen Schlaf erwacht war. Sein Gesichtsausdruck war wie versteinert, als er sah, wie die Prinzessin die Augen öffnete.

Sofort setzte sich Fabien ans Bett und strich seiner Gemahlin das nass geschwitzte Haar aus dem Gesicht. Ihre roten Wangen waren von der Anstrengung gezeichnet und ihr suchender Blick wirkte leer und kraftlos. Fabien gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte: »Ruh dich aus, Liebste. Es sind Zwillinge.« Für einen Moment hielt er inne und schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Sie sind gesund. Du musst dir keine Sorgen machen«, sagte er weiter und strich ihr über die Schläfe. »Schlaf jetzt ein wenig. Ich liebe dich.«

Mit einem zufriedenen Lächeln sank ihr Kopf wieder in das feuchte Kissen, während ihre Finger langsam aus Fabiens Hand glitten.

Er atmete einmal tief durch und hielt die Maskerade aufrecht, bis ihr die Augen wieder zugefallen waren.

Amanar konnte verstehen, dass die Situation seinen Sohn überforderte.

Selbst Merindor schien es nicht anders zu gehen. Er stand weiterhin grübelnd am Fuße des Bettes.

Mit einem entschlossenen Kopfnicken forderte der König die Professoren dazu auf, mit ihm das Zimmer zu verlassen.

Die vier dürren, bereits grau gewordenen Gelehrten folgten ihm, ohne zu zögern. Mit hastigen Schritten verschwanden sie aus dem Raum und schienen beinahe dankbar zu sein, sich endlich der unangenehmen Situation entziehen zu dürfen.

Auch der Magier und die Hebamme gingen nachdenklich nach draußen.

Amanar wartete an der Seite seines Leibwächters Alajos, bis Fabien sich sicher sein konnte, dass Eralie tief und fest eingeschlafen war. Dann kam auch der Königssohn nach draußen. Leise schloss er die Tür und fasste sich vollkommen ratlos an die Stirn. Er wandte sich an die Mägde, die in Reih und Glied im Flur ausgeharrt und noch keinen Mucks von sich gegeben hatten.

»Amalia, kümmerst du dich bitte darum, dass meine Frau und unsere Söhne entsprechend versorgt werden?«

Die Magd nickte und verteilte die Aufgaben an die vier Frauen zu ihrer Linken. Sie führte sie in das Schlafgemach und wickelte die Neugeborenen in ein frisches Leinentuch. Zwei der Bediensteten verschwanden daraufhin mit den Kindern in einem anderen Raum. Amalia achtete zusammen mit den beiden verbliebenen Mägden darauf, dass Eralie gut versorgt war und sich ungestört von den Strapazen der Geburt erholen konnte.

Auch die Hebamme hatte inzwischen ihre verschwitzten Kleider gewechselt und versorgte die Prinzessin liebevoll.

Währenddessen standen König Amanar, Prinz Fabien und Merindor gemeinsam vor dem Zimmer. Ein rauer Luftzug brachte die farbigen Wandteppiche an den grauen Steinwänden in Bewegung. Von außen waren die Bürger zu hören, die weiterhin völlig ahnungslos auf die Geburt warteten. Der König blickte nachdenklich aus einem der offenen Bleiglasfenster, wobei ihm beinahe seine mit bunten Edelsteinen besetzte Krone vom graubraunen Haupthaar zu fallen drohte. »Was soll ich den Leuten nur erzählen? Unser Volk wartet schon sehnsüchtig auf die Geburt deines Sohnes, Fabien.«

Wieder herrschte Ratlosigkeit, ehe Merindor mahnend das Wort ergriff. »Bei allem Respekt, Mylord, ich weiß, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit äußerst wichtige Tugenden in Eurem Königreich sind, dennoch rate ich Euch dringend davon ab, den Bürgern von Aalsahir die Wahrheit zu offenbaren.«

»Ich soll mein Volk belügen?«, fragte der König entsetzt und stieß sich energisch vom Fenstersims ab.

»Nun, Mylord, ich sehe im Augenblick keine andere Möglichkeit. Die Leute dort draußen werden es nicht verstehen. Einen kranken oder missgebildeten Thronfolger wird man in Euren Ländereien nicht akzeptieren.« Merindor trat näher an König Amanar heran, um ihm die Ernsthaftigkeit der Lage zu verdeutlichen. »Ihr müsst den Schein wahren und mir etwas Zeit geben, um nach einer Lösung zu suchen, Mylord.«

Fabien hätte nur zu gerne etwas gesagt, aber er konnte es nicht. Er machte sich Vorwürfe, dass er seinen Vater in eine solche Lage gebracht hatte.

Dieser kaute verbissen auf seiner Unterlippe herum und begann mit einem tiefen Seufzer zu nicken. »Nun gut«, lenkte König Amanar ein und wandte sich seinem Sohn zu. »Ich werde vor das Volk treten, um zu verkünden, dass es für heute wieder nach Hause gehen kann.« Er hob die Hand und tippte Fabien mit dem Zeigefinger gegen die Brust. »Dafür verlange ich von dir, dass du Merindor auf der Suche nach einer Lösung auf jede nur erdenkliche Weise unterstützt. Ist das klar?«

Der Prinz nickte und sah zu, wie sein Vater mit sich selbst hadernd in einem anderen Korridor verschwand. Er gab sich die Schuld und schämte sich dafür, ihn so enttäuscht zu haben. Gerade in solchen Situationen fühlte er sich noch immer etwas nichtsnutzig. Wie gerne hätte er die Souveränität seines Vaters. Traurig strich er sich sein dunkelblondes glattes Haar hinter die Ohren und sah hinüber zu der verschlossenen Tür, hinter der er seine Liebste wusste.

»Nimm es ihm nicht übel, Fabien.« Merindor legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Glaub mir, er leidet ebenso darunter wie du, auch wenn er es nicht zeigen kann. Er ist ein stolzer Mann, und als König ist es ihm nicht gestattet, Schwäche zu zeigen«, versuchte ihn der Magier zu trösten. »Wir werden einen Ausweg finden.«

»Ich danke dir, Merindor«, brachte Fabien über die Lippen. »Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann.«

Der Älteste nickte höflich und zog sich zurück.

Fabien hatte gemerkt, dass Merindor nicht mehr ganz bei der Sache gewesen war, seitdem Eralie erwacht war, aber im Moment erschien ihm das zweitrangig. Gedankenverloren blieb der Prinz allein vor dem Schlafgemach seiner Frau zurück.

Auf der Suche nach Antworten

Fabien stand noch eine Zeit lang in seinem verschwitzten Leinenhemd im Flur. Im kräftigen Blau der königlichen Farben zierte eine ärmellose Weste darüber seine athletische Statur. Bis auf das kleine Muttermal unter dem rechten Auge hatte der Prinz wenig Ähnlichkeit mit seinem Vater. Während dieser wie ein stattlicher Mann wirkte, war Fabien eher zurückhaltend und schüchtern. Besonders in dieser Situation war er maßlos überfordert. Seufzend trat er an eines der offenen Fenster, stützte sich auf den steinernen Sims und lugte zum Balkon empor. Er wusste, dass dort sein Vater bald vor den Leuten erscheinen musste, und lauschte schlechten Gewissens dem, was draußen vor sich ging. Er konnte die Jubelschreie der Bürger hören. Es war also so weit, sein Vater trat auf den Balkon und hob die Arme. Nachdem sich die tobenden Menschen wieder beruhigt hatten, begann König Amanar mit etwas, von dem Fabien wusste, dass er es zutiefst verabscheute: Er belog sein treues Volk.

»Bürger von Aalsahir, hört mich an.« Er ließ den Blick über seine Untertanen schweifen. »Ich weiß, dass ihr alle voller Erwartung vor mir steht, um Prinz Fabiens Nachkommen zu sehen. Wir sind sehr gerührt, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um an diesem wunderbaren Ereignis teilzuhaben.«

Fabien schämte sich für das, was sein Vater gleich sagen würde. Doch es gab kein Zurück.

»Es tut mir daher ganz besonders leid, dass all die Aufregung heute Morgen vergebens war und es noch einige Tage dauern wird, bis es endlich so weit ist.«

Ein tiefes Raunen ging durch die Menschenmenge.

Fabien schüttelte niedergeschlagen den Kopf. Ihm war bewusst, wie sehr sein Vater es verachtete, die Bewohner der Stadt zu belügen; und er selbst war auch noch schuld daran.

»Seid versichert, dass ihr es unverzüglich erfahren werdet, wenn der Tag gekommen ist. Vielen Dank, Bürger von Aalsahir.«

Kaum hatte der König dies ausgesprochen, herrschte wieder Begeisterung unter den Bürgern und das rege Treiben auf dem Markt nahm weiter seinen Lauf.

Als Amanar sich abwandte, konnte Fabien den beschämten Blick seines Vaters deutlich erkennen.

Der König verschwand schnellen Schrittes in der Burg und zog sich in seine Gemächer zurück.

Langsam brach die Dämmerung über Mormoa herein und die Sonne begann hinter den Bergen zu verschwinden. Auch in der Burg kehrte Ruhe ein und Fabien war nach den aufreibenden Ereignissen des Tages an der Seite seiner Frau eingeschlafen. In der gesamten Stadt waren die Lichter ausgegangen, bis auf die flackernden Straßenlaternen und das Licht einer kleinen Hütte nahe des Marktplatzes. Darin lebte Merindor, der gewissenhaft darauf bedacht war, eine Lösung zu finden, um Prinz Fabien zu helfen. Im Kerzenschein stöberte er zwischen all den verstaubten Büchern, die sich auf seinem maroden Holztisch stapelten. Eine Schriftrolle, die nahe an der Tischkante lag, fiel dabei zu Boden und wirbelte Staub auf, der im Kerzenlicht magisch glitzerte. Erst jetzt bemerkte Merindor, dass er in seinem Eifer einige Reagenzgläser immer näher ans Ende der Tischplatte schob. Er ließ den Buchdeckel des Wälzers vor ihm auf das Holz klappen und machte eine kurze Handbewegung in Richtung eines leeren Wandregals. Wie von Geisterhand schwebten die zerbrechlichen Gefäße dorthin und setzten mit einem leichten Klirren auf dem Regal auf. Wieder tänzelte feiner Staub durch die Luft. Merindor rümpfte kurz die Nase und setzte seine Suche fort. Erst spät nachts erlosch auch in seiner Hütte das Licht und nur der Mond, eingehüllt in feinste Schleierwolken, warf düstere Schatten über die Stadt.

Am nächsten Morgen ließ König Amanar Merindor schon früh zu sich rufen und empfing ihn im königlichen Speisesaal. Die bunt verzierten Bleiglasfenster bildeten einen abwechslungsreichen Kontrast zu dem hellen Marmorboden. Auf den weißgrauen Steinplatten stand in der Mitte des Saals ein langer Holztisch mit mehreren Stühlen. Rund um einen goldenen Kerzenständer häuften sich edelste Köstlichkeiten. Der Duft von hart gekochten Eiern, frischem Bauernbrot und feinstem Speck lag in der Luft. Am Ende des Tisches saß der König und nahm gerade einen Schluck warmer Ziegenmilch aus einem goldenen Becher zu sich. Er war schon lange nicht mehr so gut in Form wie sein Sohn Fabien. Dennoch besaß er trotz seines gemütlichen Äußeren eine selbstsichere Ausstrahlung, die durchaus einschüchternd wirken konnte, und genoss hohes Ansehen in den umliegenden Ländereien. Er wischte sich ein paar Tröpfchen Milch von den Bartstoppeln, als der Magier zur Tür hereinkam und sich verbeugte.

»Guten Morgen, Mylord. Ihr habt mich rufen lassen?«

Der König stellte den Becher ab und deutete mit der Hand auf den freien Stuhl neben sich. »Setz dich zu mir, Merindor. Darf ich dir etwas anbieten?«

»Vielen Dank, Mylord. Ich habe heute Morgen bereits gespeist«, winkte der Magier freundlich ab. »Es sieht dennoch köstlich aus.«

Der König nickte und fuhr fort. »Nun, Merindor, alter Freund. Du weißt sicher, worum es geht.« Natürlich war ihm klar, dass der Magier wusste, worum es ging. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt machte dieser die letzten Schritte auf ihn zu.

»Ihr wollt wissen, ob ich Euch schon mehr über die Zwillinge sagen kann, Mylord?«

»Ja, mein Freund, so ist es.«

Der Zauberer setzte sich zum König an den Tisch und zögerte noch. Die Falten auf seiner Stirn ließen dabei nichts Gutes erahnen. »Leider muss ich Euch in dieser Sache enttäuschen. Ich wurde bisher nicht fündig.« Er hob sofort beschwichtigend die Hand und sagte weiter: »Aber das ist kein Grund zur Sorge. Eine Vielzahl an Büchern des Ordens warten noch darauf, gelesen zu werden.«

Der König legte das goldene Besteck zur Seite und seufzte. »Ich hatte befürchtet, dass du das sagst.« Er spürte, wie eine betäubende Hoffnungslosigkeit Besitz von ihm ergriff. »Das Volk wird bald einen Nachkommen sehen wollen, mein Sohn ist am Boden zerstört und ich kann ihm nicht helfen. Ich bitte dich, such weiter und lass mich wissen, wenn du etwas brauchst.«

»Ich hatte niemals vor aufzugeben, Mylord. Seid unbesorgt, ich werde sogleich zurück an die Arbeit gehen. Meine Zauberlehrlinge Yorin und Philian erwarten mich und werden mir bei der Suche helfen.«

Der König nickte zuversichtlich, während sich der Magier wieder erhob, um den Speisesaal zu verlassen.

Kurz vor der Tür blieb Merindor jedoch stehen und wandte sich noch einmal seinem alten Freund zu. »Eine Sache wäre da noch, Mylord.«

Der König blickte neugierig auf. »Wie ich bereits sagte, was immer du wünschst.«

Merindor ließ sich einen Moment Zeit, ehe er sich mit einer Hand gegen die raue Steinwand lehnte und schweren Herzens sein Anliegen kundtat. »Sollte es tatsächlich keine Möglichkeit geben, beide Kinder zu retten, wird es die Aufgabe von Fabien sein zu entscheiden, welches der beiden am Leben bleiben soll.«

Es wurde zunehmend schwerer, sich die Verzweiflung nicht anmerken zu lassen. Dennoch wusste Amanar, dass es im Zweifel keine andere Möglichkeit geben würde. »Ich verstehe.« Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich werde mit meinem Sohn sprechen.«

»Tut das, Mylord. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen muss«, sagte der Magier und ließ den König nachdenklich an dem reichlich gedeckten Tisch zurück.

Dem war der Appetit vergangen. Überhaupt schaffte er es gerade einmal tief durchzuatmen, bevor Fabien den Speisesaal betrat.

»Guten Morgen, Vater.«

Der König erwiderte seine Worte und bat ihn, Platz zu nehmen.

Fabien setzte sich an den Tisch und wirkte dabei sichtlich abwesend. Sofort eilte eine Magd herbei, um ihm einen Becher warmer Ziegenmilch zu servieren. Der Prinz nickte freundlich, als sie die Kupferkanne ansetzte.

Mit einem Mal überzog eine bedrückende Stille den Raum. Die hastigen Schritte der Magd, die durch den hohen Saal hallten, verstummten allmählich und wirkten wie eine tickende Uhr in Amanars Kopf, die ihn unbarmherzig daran erinnerte, dass sie schnellstens eine Lösung finden mussten. Dennoch war es ihm unangenehm, über die Geschehnisse zu sprechen, und sein Sohn machte ebenfalls nicht den Eindruck, als wollte er das Gespräch beginnen. Erst nach einer Weile konnte sich König Amanar schweren Herzens überwinden und das Schweigen brechen.

»Es tut mir leid, mein Sohn, aber wir müssen noch einmal über gestern sprechen.«

Fabien stellte seinen Becher zur Seite und nickte. »Ihr habt recht. Es nützt nichts, es totzuschweigen.« Scheu suchte er den Blickkontakt. »Was wollte Merindor so früh schon von Euch?«

»Ich hatte gehofft, von ihm schon etwas Neues zu erfahren. Leider vergebens.« Amanar war bewusst, dass sein Sohn gerne etwas anderes gehört hätte.

Fabien wirkte enttäuscht. Er wandte sich von seinem Vater ab und murmelte: »Wie soll es denn jetzt weitergehen?«

Das war genau die Frage, die König Amanar gehofft hatte, nicht beantworten zu müssen, nach dem, was er zuvor erfahren hatte. Jedoch blieb ihm keine Wahl. Er legte seine Hand auf die seines Sohnes und sagte: »Mein Sohn. Merindor versprach mir, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um uns zu helfen. Dennoch bat er mich darum, dich darauf vorzubereiten, was andernfalls geschehen muss.« Fabiens skeptischer Blick machte es ihm schwer, fortzufahren: »Sollte Merindor keinen Weg finden, eure beiden Kinder zu retten …« Der König merkte, wie es ihm förmlich die Kehle zuschnürte. »… so wird eines der beiden nicht am Leben bleiben können. Diese Entscheidung kann er Eralie und dir nicht abnehmen.«

Mit resigniertem Blick unterbrach Fabien ihn. »Ich verstehe, aber Ihr müsst Euch keine Sorgen machen. Mir ist klar, dass niemand außer uns das tun kann.«

»Es tut mir leid, mein Sohn.«

»Ich werde nach meiner Frau sehen. Entschuldigt mich bitte.« Fabien hatte keinen Bissen angerührt und erhob sich von seinem Platz. Der Becher Ziegenmilch war inzwischen kalt geworden.

Amanar blickte ihm besorgt hinterher, während sein Sohn mit gesenktem Kopf den Saal verließ.

Die Tür zum Speisesaal lag direkt neben dem Eingang zum Thronsaal. Von dort führte wiederum eine eindrucksvolle Empfangshalle mit Wandteppichen und goldenen Kerzenleuchtern zu den imposanten Burgtoren. Doch Fabien ging geradewegs in einen Korridor, der in den östlichen Teil der Burg führte, in dem die Wohn- und Schlafräume lagen. Er trottete gedankenversunken die Steintreppe hinauf, die zu dem Gemach führte, in dem sich Eralie schlafen gelegt hatte. Das alles schien ihm auch jetzt noch vollkommen unwirklich. Was sollte er ihr sagen, wo sie doch von all dem nichts mitbekommen hatte? Seine Hand umfasste den eisernen Türgriff, noch nicht gewillt, die Klinke nach unten zu drücken. Er atmete tief durch und betrat schließlich den Raum. Leise ging er auf das Bett zu und setzte sich neben seine schlafende Frau. So friedlich lag sie da, die zierliche Prinzessin, der man kaum zutrauen würde, einen solchen Kraftakt wie den gestrigen, überstehen zu können. Fürsorglich streichelte er ihr über die Stirn. Mit einem zarten Lächeln begann sie zu blinzeln und öffnete langsam die Augen.

»Wie fühlst du dich?«, fragte er mit sanfter Stimme und versuchte weiter den Schein zu wahren.

Noch sichtlich erschöpft griff sie nach seiner Hand und antwortete: »Es geht mir gut, Fabien, mach dir keine Sorgen.« Sie wurde allmählich wacher und stellte schließlich die Frage, die ihren Liebsten innerlich zusammenzucken ließ. »Wie geht es unseren Kindern?«

Obwohl Fabien wusste, dass er ihr früher oder später die Wahrheit sagen musste, fiel es ihm schwer zu erzählen, was am Vortag geschehen war.

Eralie bemerkte jedoch, dass ihn etwas belastete, und richtete sich mühsam auf. Jede Faser ihres Körpers schien noch von den Anstrengungen der Geburt zu schmerzen. »Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich sehe es in deinem Blick, Fabien. Ist etwas mit unseren Kindern?«

Er sah ihr tief in ihre grünen Augen und zögerte. »Ich konnte dir noch nie etwas vormachen«, antwortete er. »Also ja, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss.«

Fabien hielt kurz inne und rang mit sich, die richtigen Worte zu finden, um Eralie so schonend wie nur irgend möglich beizubringen, was ihm so schwer auf dem Herzen lag. Letztlich schilderte er ihr nach und nach die Geschehnisse des Vortages. Je mehr sie erfuhr, desto ungläubiger und trauriger wirkten ihre glasig werdenden Augen. Auch das Gespräch mit seinem Vater wollte Fabien ihr nicht verheimlichen. »… sollte es Merindor nicht gelingen einen Ausweg zu finden, müssen wir uns für eines unserer Kinder entscheiden.«

Völlig verzweifelt und den Tränen nahe sah sie ihn beschämt an. »Es tut mir leid, dass ich dir keinen gesunden Jungen schenken konnte, Fabien.«

Er schüttelte entschlossen den Kopf und drückte den ihren an seine Brust. Er streichelte über ihr braunes Haar und sagte: »Dich trifft keine Schuld. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Es wird alles gut, Liebling.« Er umarmte sie noch fester und wischte ihr liebevoll die Tränen von der Wange. Sie war noch sehr geschwächt und so dauerte es auch nicht lange, bis sie in Fabiens Schoß wieder eingeschlafen war. Er war einerseits erleichtert, ihr die Wahrheit gesagt zu haben, andererseits machte ihm diese Hilflosigkeit am meisten zu schaffen; und auch wenn sie ihn in gewisser Weise lähmte, war sie in seinem Kopf so präsent, dass er keine Möglichkeit fand, selbst zur Ruhe zu kommen. Es musste doch etwas geben, das er tun konnte. Gedankenverloren starrte er aus dem Fenster in die Ferne und hoffte, dass Merindor ihnen aus dieser ausweglosen Situation helfen würde. Noch wollte er nicht aufgeben, an ein Wunder zu glauben.

Der Fremde im Wald

Nachdem Eralie fest eingeschlafen war, verließ Fabien das Schlafgemach wieder. Er schloss die Tür und sackte kraftlos im Flur zusammen. Auf dem kalten Steinboden sitzend legte er das Gesicht in seine Hände und begann verzweifelt zu weinen. Wie sollte es weitergehen? Er hatte die vielen Blicke doch bemerkt. Eralies Angst, Merindors Ratlosigkeit und die Enttäuschung seines Vaters.

»Ist alles in Ordnung, mein Prinz?«, ertönte plötzlich eine zarte Frauenstimme aus dem langen Gang.

Fabien wischte sich schnell die Tränen von den Wangen und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Er blickte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, und erkannte eine der Mägde.

»Amalia. Sei unbesorgt, es geht mir gut.«

»Es tut mir leid, Prinz Fabien. Ich wollte eben nach der Prinzessin sehen.« Die Magd machte einen verlegenen Knicks. »Ich kann später wiederkommen.« Sie wirkte verunsichert, als sie sich ihm näherte, und strich mit ihren dünnen Fingern eine dunkelblonde Strähne unter ihr weißes Kopftuch.

Fabien drehte den Kopf etwas von ihr weg und rieb sich die Augen trocken, während er aufstand. »Ich war gerade bei ihr. Sie schläft.« Er räusperte sich. »Aber es wäre schön, wenn du später noch einmal nach ihr sehen könntest.«

Amalia nickte verständnisvoll und wollte gerade gehen, als Fabien sie ein letztes Mal aufhielt.

»Sollte die Prinzessin den Wunsch äußern, unsere Kinder zu sehen, so bitte ich dich, dass du diesem Wunsch nachkommst. Sie weiß, was geschehen ist.«

»Jawohl, mein Prinz«, bestätigte die Magd mit einer erneuten Verbeugung und verschwand im angrenzenden Kinderzimmer.

Fabien blieb allein zurück. Ein Luftzug des offenen Fensters schien ihn weglocken zu wollen, weg von all den Problemen. Er hatte selbst schon bemerkt, dass es ihm unmöglich war, einen klaren Gedanken zu fassen. Also entschloss er sich kurzerhand dazu, die Burg zu verlassen. Er ging nach draußen und ließ sich im Stall sein Pferd satteln. Kurze Zeit später brachte ihm ein kleiner dürrer Stallbursche seine dunkelbraune Stute mit der glänzenden schwarzen Mähne. Fabien schwang sich auf den Rücken des Pferdes und verschwand mit ihm hinter den Stadtmauern. Unüblicherweise benutzte er dafür ein kleines Tor, das über den Hinterhof der Burg nach draußen führte. Nach der Lüge scheute er den Kontakt zu den Bürgern und wollte nach dem gestrigen Tag noch nicht gesehen werden. Er ritt ziellos durch die Gegend – über die grünen Hügel des Tals und entlang an den Bergen Mormoas, die schützend hinter Aalsahir lagen. Stundenlang trieb er seine Stute durch die Wälder und kam auf einer offenen Lichtung zum Stehen. Das Pferd schnaubte und stapfte ungeduldig mit den Hufen, fast so, als wolle es Fabien dazu auffordern, weiterzureiten. Er blickte jedoch gen Himmel und bemerkte, dass sich über den Bergen dunkle Wolken vor die Abendsonne geschoben hatten. Um nicht hier draußen von einem Gewitter überrascht zu werden, entschied er sich, umzukehren. Er zog die Zügel etwas straffer und ließ sein Pferd durch den Wald zurückgaloppieren. Schon bald spürte er die ersten kalten Regentropfen auf seiner Haut. Das Donnern in seinem Rücken wurde lauter und schien unaufhaltsam näher zu kommen. Er trieb seine Stute weiter an und war in vollem Galopp, als vor ihm auf dem Feldweg plötzlich ein gebrechlicher Mann zwischen den Bäumen auftauchte.

»Vorsicht!«, schrie er und versuchte mit aller Kraft, die Zügel noch herumzureißen, um den Fremden nicht zu verletzen.

Aber er hatte ihn zu spät gesehen. Das Pferd streifte den alten Mann und riss ihn zu Boden. Fabien brachte das Tier zum Stehen und blickte zurück auf den Fremden, der reglos am Boden lag. Er wurde nervös. Wo war der Mann auf einmal hergekommen? Fabien spürte den Gedanken, einfach weiterzureiten, kurz in sich aufblitzen. Doch er konnte es nicht. Er schämte sich dafür, überhaupt erst daran gedacht zu haben. Was, wenn der alte Mann wegen ihm hier draußen starb? Wieder brachte ein dumpfes Donnergrollen den Boden zum Beben und der aufkommende Wind peitschte ihm ins Gesicht. Obwohl das Unwetter unaufhaltsam näher kam, stieg er vom Pferd und schritt langsam zu dem Mann. Hatte er den Aufprall überlebt? Fabien hatte Angst und hoffte, dass sich der Fremde endlich bewegte oder etwas von sich gab. Zögerlich ging er die letzten Schritte auf ihn zu und versuchte abermals, ihm ein Lebenszeichen zu entlocken: »Seid Ihr verletzt?«

Keine Antwort.

Hatte der Mann ihn bei dem tosenden Rauschen des Windes überhaupt gehört? Er wollte gerade noch einmal rufen, als sich etwas tat. Fabien war erleichtert zu sehen, dass der alte Mann stöhnend versuchte, sich aufzurichten. Er eilte ihm sofort zu Hilfe. Von dem Prinzen gestützt hievte er sich auf und streifte das feuchte Laub von seinem rabenschwarzen Mantel.

»Seid unbesorgt, mein Herr. Es geht mir gut. Ich hätte nicht blind Euren Weg kreuzen dürfen«, sagte er mit rauer Stimme. Er zog mit beiden Händen an seiner Kapuze und legte sie zurück in den Nacken. Erst jetzt kamen sein langes schwarzes Haar und der dunkle Bart zum Vorschein. Der Fremde sah Fabien einen Moment lang verwundert an und wischte sich den Regen von den markanten Wangenknochen. »Verzeiht meine Unhöflichkeit, mein Herr, aber seid Ihr nicht Prinz Fabien, Sohn des Königs von Aalsahir?«

Nun war auch Fabien überrascht und stutzte. »Ja, ich bin König Koromas Sohn. Sollte ich Euch kennen, mein Herr?«

Der Mann machte eine kleine, jedoch ehrfürchtige Verbeugung. »Mein Name ist Galdor, ich bin ein Magier des mormoischen Ordens. Mein alter Freund Merindor hat oft von Euch erzählt. Was macht Ihr allein hier draußen, mein Prinz? Flüchtet Ihr vor dem Trubel in der Burg?« Mit einem Mal änderte sich der bis dahin so freundliche Tonfall des alten Mannes. »Oder fällt es Euch nur schwer, eine Entscheidung zu treffen?«

Ein greller Blitz ließ Fabien zusammenzucken, doch auch diese unerwartete Frage traf ihn bis ins Mark. »Was wollt Ihr damit andeuten, Galdor?« Seine Stimme klang nun ebenfalls ernst. Er versuchte vorsichtshalber, etwas Abstand zu dem Magier zu gewinnen.

»Ich denke, Ihr wisst, wovon ich spreche«, grinste der alte Mann. »Wem würde es schon leichtfallen, über Leben und Tod seines eigen Fleisch und Blut zu entscheiden?«

Der Prinz war vollkommen überrumpelt und wusste nicht, was er von den Äußerungen des Magiers halten sollte. Was erlaubte der sich überhaupt, so mit ihm zu reden? Eines stand für ihn fest, er musste vorsichtig sein. »Woher wisst Ihr davon?«

Galdor ruderte seinerseits zurück und verbeugte sich erneut vor Fabien. »Verzeiht mir, mein Prinz. Ich war unverschämt. Aber lasst mich erklären, was ich zu sagen habe.« Er hielt beide Hände beschwichtigend vor sich, so als wolle er Fabien um etwas Geduld bitten. »Merindor fragte mich heute Morgen nach einer Zauberformel, die das Leben Eurer beiden Kinder retten könnte.«

Schon war Fabiens Skepsis wieder in den Hintergrund gerückt. Die Worte des Magiers klangen für ihn zu vielversprechend, als dass er ihm seinen verbalen Ausrutscher weiter übel nehmen konnte. »Meint Ihr das ernst, Galdor?«

»Gewiss, mein Prinz, und lasst mich hinzufügen, dass ich soeben auf dem Weg nach Aalsahir war, um ein altes Schriftstück zu überbringen.« Galdor zog ein zusammengerolltes Pergament aus dem Ärmel und hielt es Fabien mit einem zufriedenen Grinsen entgegen. »Dies hier ist die Lösung Eures Problems. Eine magische Formel aus dem heiligen Buch des Ordens.« Der Magier klopfte sich nachdenklich ans Kinn. »Wenn ich es mir recht überlege, so schickt Euch der Himmel, mein Prinz. Ich hätte dieses heilige Dokument eigentlich niemals entwenden dürfen. Man könnte mich dafür des Ordens verweisen.« Galdor kam noch einen Schritt näher. »Hier, nehmt es und vergesst am besten meinen Namen wieder.«

Mit großen Augen trat Fabien näher an Galdor heran und streckte seine Hand nach der Schriftrolle aus, zögerte dann aber einen Moment. Er hatte den Fremden noch nie in Aalsahir gesehen. Konnte er ihm wirklich trauen? Die Bilder des vergangenen Tages schossen ihm durch den Kopf. Doch wenn er so recht darüber nachdachte, war es ihm eigentlich egal, wer dieser Galdor war. Er bot ihm eine Möglichkeit, sein Problem zu lösen, nur das zählte. Also nahm er die Schriftrolle an sich.

»Warum überlasst Ihr mir solch wertvolle Dokumente?«

Mit der Hand, in der Galdor eben noch das Papier gehalten hatte, packte er Fabien an der Schulter. »Ich habe dieses Schriftstück unerlaubt entwendet und so ist es nur von Vorteil für mich, wenn niemand erfährt, dass ich es Euch gegeben habe, mein Prinz. Außerdem wäre ich ohnehin nicht stark genug, um diesen Zauber zu vollziehen.« Er sah Fabien tief in die Augen. »Bringt diese Schriftrolle zu Merindor. Er besitzt die notwendigen Kräfte, nach denen das Ritual verlangt.«

Mit einem Mal verwandelte sich das leichte Tröpfeln in einen sintflutartigen Regen. Fabien brachte die Schriftrolle schnell unter seinem Gewand in Sicherheit und suchte abermals Blickkontakt zu seinem Gegenüber. »Ich stehe tief in Eurer Schuld, Galdor. Wie kann ich Euch jemals dafür danken?«

Galdor zog sich die Kapuze wieder über den Kopf und sagte: »Zeigt mir Eure Dankbarkeit, indem Ihr mich in Zusammenhang mit der Schriftrolle nicht erwähnt. Auch nicht gegenüber Merindor! Ich möchte mein Ansehen im Orden nicht verlieren.«

Die Unterhaltung wurde zunehmend von dem Prasseln des Regens übertönt. Die Bäume beugten sich der rücksichtslosen Kraft des Windes immer stärker. Fabien wischte sich die Tropfen aus dem Gesicht und nickte hastig. »Ich werde Euch nicht erwähnen, Galdor, ich gebe Euch mein Wort.«

Der Magier verbeugte sich ein letztes Mal und so plötzlich, wie er zuvor erschienen war, verschwand er auch wieder in der Dunkelheit des Waldes.

Fabien schwang sich auf sein Pferd und ritt eilig davon. Der Regen nahm weiter zu und grelle Blitze erleuchteten das Tal, das mittlerweile von den Schatten der Nacht verschlungen worden war. Völlig durchnässt zügelte der Prinz die Stute vor den Mauern Aalsahirs und blickte verwundert auf das weit geöffnete Stadttor. Von dort kam ihm eine der Wachen des Königs mit einer gegen den Regen kämpfenden Fackel entgegen.

»Endlich! Ihr seid zurück, mein Prinz!«

Fabien stieg vom Pferd und sah den graubärtigen Soldaten in seiner schweren eisernen Rüstung fragend an.

»Warum seid Ihr so außer Atem? Was ist geschehen?«

»Wir suchen seit Stunden nach Eurer Frau, mein Prinz. Eine Magd wollte nach ihr sehen und fand ein leeres Bett. Ihr wisst nicht, wo die Prinzessin ist?«Fabien hielt die Zügel in der einen Hand und die andere schützend vor seine Augen. »Ich habe sie zuletzt heute Morgen gesehen.« Er war völlig durcheinander und übergab dem Mann in der schweren Rüstung sein Pferd. »Hier, bringt es zum Stall!«

Das Nicken des Wachmannes verschwand aus seinem Blickfeld, das bereits die Burg fest im Visier hatte. Er musste so schnell wie möglich dorthin, um zu erfahren, was geschehen war.

Sein Vater stand mit Alajos diskutierend in der Empfangshalle und erwartete seinen Sohn bereits. Wild gestikulierend kam er ihm entgegen. »Wo warst du nur?!«, rief er erleichtert und raufte sich die Haare »Wir suchen schon seit Stunden nach Eralie, sie ist wie vom Erdboden verschluckt!«

»Es ist also wahr? Das kann nicht sein!« Entsetzt blickte Fabien seinen Vater an.

Dieser erwiderte mit einem ebenfalls aufgelösten Gesichtsausdruck: »Sie ist spurlos verschwunden! Ich habe bereits einen Suchtrupp ausgesandt, der in den Wäldern nach ihr sucht. Mehr kann ich im Moment leider nicht tun.«

Kaum hatte König Amanar seinen Satz beendet, rannte Fabien mit seinem triefend nassen Gewand zum Schlafgemach, in dem Eralie die letzten Tage verbracht hatte. Er öffnete die Tür und fand dort das leere Bett vor. Seine letzte Hoffnung löste sich in Luft auf. Bis zu diesem Moment hatte er fest daran geglaubt, dass nun alles wieder gut werden würde. Dass die Begegnung mit Galdor, die Lösung all ihrer Probleme war. Er hatte vorgehabt, seine Frau mit der Schriftrolle zu überraschen. Doch nun breiteten sich wieder Trauer und Verzweiflung in ihm aus. Völlig niedergeschlagen nahm er auf dem verlassenen Bett Platz und senkte den Kopf. »Ich hätte an ihrer Seite bleiben müssen. Es ist meine Schuld!«

»Sag das nicht. Dich trifft keine Schuld.«

Fabien schreckte auf. Er hatte nicht gemerkt, dass sein Vater ihm gefolgt war. Dieser setzte sich zu ihm aufs Bett und versuchte, aufmunternde Worte zu finden. »Es war alles zu viel für dich, mein Sohn. Wer hätte auch nur erahnen können, dass so etwas geschieht.« Mitfühlend legte er ihm die Hand in den Nacken. »Meine Männer durchkämmen bereits das Gebiet. Sie werden sie finden.« König Amanar klopfte ihm sanft auf die Schulter und verließ das Schlafgemach.

Fabien blieb auf dem Bett zurück und starrte nachdenklich auf den Boden. Er zerbrach sich den Kopf darüber, wo Eralie sein konnte. Vielleicht ein Ort, der eine Bedeutung für sie hatte? Oder war es ein Platz, an den sie gemeinsame Erinnerungen teilten?

So verging Stunde um Stunde. Das Unwetter hatte sich etwas beruhigt und auch in der Burg wurde es allmählich still. Draußen legte sich feiner Nieselregen wie ein Schleier über die Stadt. Der Suchtrupp war erfolglos zurückgekehrt. Fabien saß nach wie vor auf dem Bett seiner Frau und suchte pausenlos nach einer Erklärung, was passiert sein konnte. Hatte sie nicht mit der Schuld leben können, ihm kein gesundes Kind geschenkt zu haben, oder war sie vielleicht sogar entführt worden? Während sich die Kälte der feuchten Kleider über seinen ganzen Körper ausbreitete, überlegte er, ob er sich erneut in die Wälder begeben sollte, um selbst nach seiner Frau zu suchen. Kurz entschlossen raffte er sich auf und verließ abermals die Burg. Einzelne Fackeln, die dem heftigen Regen standgehalten hatten, loderten vor sich hin und tauchten die Stadt in ein trauriges Licht. Fabien ging in den Stall, sattelte seine Stute selbst und ließ sich von den Wachen die Stadttore öffnen.

»Hier, mein Prinz. Nehmt sie, Ihr werdet sie brauchen.« Einer der beiden Soldaten am Tor reichte Fabien seine Fackel.

Dankend nahm er sie entgegen und verschwand in der dunklen Nacht. Er durchforstete bis in die frühen Morgenstunden beinahe jeden Winkel des Umlands, jeden Ort, der für seine Liebste und ihn eine Bedeutung hatte, ohne Erfolg. Letztlich schien ihm sogar das kleiner werdende Licht der Fackel klarmachen zu wollen, dass auch seine Suche erfolglos bleiben würde. Schon bald war es finster um ihn herum. Er warf das abgebrannte Holz in den Wald und beschloss, nach Aalsahir zurückzukehren. Am Boden zerstört brachte er sein Pferd in den Stall und begab sich in sein Schlafgemach. Er entledigte sich seiner nassen Kleider und ließ sich erschöpft aufs Bett sinken. Um sich zu wärmen, zog er eines der grünen Laken über seinen durchgefrorenen Körper, dabei blickte er lethargisch an die steinerne Decke. Die Trauer über das Verschwinden seiner Frau hatte ihn vollkommen vergessen lassen, dass er in Besitz der Schriftrolle des Magiers war. Doch daran verlor er in dieser Nacht keinen Gedanken mehr. Was war nur mit seiner geliebten Eralie geschehen? Langsam eroberte die Müdigkeit seinen Körper und verdrängte die Bilder in seinem Kopf. Es dauerte nicht lange, bis er vor Erschöpfung eingeschlafen war.

Eine große Aufgabe

Am nächsten Morgen war die Stadt vom Unwetter der vergangenen Nacht gezeichnet. Der große Marktplatz mit dem runden Steinbrunnen in der Mitte war von Pfützen übersät und unzählige Bedienstete des Königs waren damit beschäftigt, Strohdächer der Hütten und Ställe zu reparieren. Auch Fabien war mittlerweile aufgewacht und verfolgte das Treiben vom Fenster seines Schlafgemachs. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um Eralie, als es an seiner Zimmertür klopfte.

»Herein«, rief er beiläufig.

Die Tür ging auf und Amalia, die Magd des Königs, betrat das Zimmer. Sie hatte am Tag zuvor nach der Prinzessin sehen wollen und dabei das leere Bett vorgefunden. Zurückhaltend wie ein scheues Reh näherte sie sich Fabien, der weiter aus dem Fenster schaute.

»Verzeiht, Prinz Fabien, wenn ich Euch störe, aber Ihr hattet mich gestern gebeten, nach Prinzessin Eralie zu sehen …« Ihre Stimme klang unsicher. »… und ich frage mich, ob ich nicht früher nach …«

Fabien ahnte, was die Magd beschäftigte, und fiel ihr ins Wort: »Du hast dir nichts vorzuwerfen, Amalia. Du hast nur das getan, worum ich dich gebeten habe.« Langsam löste er seinen Blick von den arbeitenden Männern und Frauen und wandte sich der schüchternen Magd zu. »Dir kam aber nichts verdächtig vor?«

Sie dachte kurz nach und schüttelte den Kopf. Das schlechte Gewissen stand ihr dabei ins Gesicht geschrieben. »Es tut mir leid, Prinz Fabien. Ich war beinahe die ganze Zeit bei Euren Kindern, und als ich nach der Prinzessin sehen wollte, war sie spurlos verschwunden.«

Fabien nickte und ging auf Amalia zu. Er stellte sich vor sie und hielt sie sanft an den Schultern. »Und jetzt bitte ich dich, dir keine Gedanken mehr zu machen. Dich trifft keine Schuld.«

Auch wenn die Vergangenheit gezeigt hatte, dass Fabien äußerst verständnisvoll war, hatte sie offenbar große Angst vor diesem Gespräch gehabt. Nach seinen Worten wirkte die Magd jedoch ein wenig erleichtert und machte einen leichten Knicks. »Ich danke Euch, Prinz Fabien. Ich werde mich wieder um Eure Söhne kümmern. Ruft nach mir, wenn Ihr etwas braucht.«

»Hab vielen Dank, Amalia. Ich werde später nach den Kindern sehen«, erwiderte er und ließ seinen Blick wieder aus dem Fenster schweifen.

Die Tür fiel ins Schloss und Fabien blieb allein zurück. Ihn überkam plötzlich das merkwürdige Gefühl, etwas vergessen zu haben, da schoss ihm die Begegnung mit Galdor wieder durch den Kopf. »Die Schriftrolle!«, stieß er schockiert aus und sah sich hektisch im Zimmer um. Stürmisch rannte er zu seinen nassen Klamotten und kniete sich vor die feucht riechenden Gewänder auf den Steinboden. Hastig durchsuchte er jedes einzelne Kleidungsstück, in der Hoffnung die Schriftrolle bei all dem Trubel nicht verloren zu haben.

»Da ist sie!«, rief er erleichtert und drückte sie an die Brust.

Mit den Fingern versuchte er, die verklebten Ränder zu ertasten. Zitternd rollte er das feuchte Papier aus. Dann starrte er für einen Moment auf die schwarz gedruckten Symbole, die ihm jedoch absolut fremd waren. Er versuchte erst gar nicht, die Formel zu entschlüsseln, und entschloss sich zu Merindor zu gehen.

Er wich auf dem Marktplatz den Pfützen aus und ging weiter zu der kleinen, etwas abseits liegenden Lehmhütte, in der der Magier lebte. Er sah sich um, als würde er etwas Verbotenes tun, und klopfte an das raue Holz. »Merindor, bist du zu Hause?«

Es dauerte eine Weile, bis sich die Tür mit einem lauten Knarzen öffnete, und schließlich der Zauberer vor ihm stand.

»Prinz Fabien«, stieß der Älteste überrascht aus. »Du hättest mich rufen lassen können.« Er machte einen Schritt aus seiner Hütte heraus. »Gibt es etwas Neues von deiner Gemahlin?«

»Nein, Merindor, noch nichts. Ich kann nur hoffen, dass die Männer meines Vaters nicht wieder mit leeren Händen zurückkehren«, antwortete Fabien geknickt.

Merindor nickte gewohnt verständnisvoll und versuchte ihm wohl, so etwas wie ein Lächeln zu schenken.

»Wir dürfen in der Tat die Hoffnung nicht aufgeben. Aber sag mir, warum bist du hier?«

Fabien sah sich abermals prüfend um und griff unter sein Leinenhemd. Er hielt dem Magier das Schriftstück entgegen und flüsterte: »Ich hatte gestern Abend eine merkwürdige Begegnung mit einem alten Mann, der mir diese Schriftrolle hier überreicht hat. Er wies mich an, sie zu dir zu bringen. Du wüsstest, was zu tun ist.«

»Ein alter Mann?« Merindor nahm die Schriftrolle mit skeptischen Blicken an sich.

»Er war vollkommen verhüllt und wollte mir seinen Namen nicht verraten.« Fabien hielt Wort und erwähnte Galdors Namen nicht. Allerdings verstand er in diesem Moment, warum es seinem Vater so schwerfiel zu lügen. Auch er konnte Merindor dabei kaum in die Augen schauen. Doch im Augenblick zählte für ihn nur, ob der Magier im Wald tatsächlich die Wahrheit gesagt hatte. »Er behauptete, dass du als Einziger in der Lage bist, dieses Ritual zu vollziehen.«