19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Die erste populäre Kulturgeschichte, die klug und unterhaltsam erzählt, wie Yoga die Welt eroberte. Yoga kann man heute überall praktizieren – in Mumbai, Los Angeles und auf jeder Almhütte. Es gibt Yin-Yoga, Power-Yoga, Aerial-Yoga, neuerdings auch Bier- und Wein-Yoga. Schon lange ist Yoga mehr als nur eine Praxis für ein paar Eingeweihte. Es ist Lebensphilosophie, Heilsweg, für manche Sport – und ein sehr lukrativer Wirtschaftszweig. Wie ist es so weit gekommen? Und hat das, was wir heute als «Yoga» bezeichnen – eine Abfolge an Posen und Bewegungsmustern, Atem- und Entspannungstechniken –, überhaupt noch etwas mit dem gemein, was vor vermeintlich Tausenden von Jahren auf dem indischen Subkontinent als Yoga bezeichnet wurde? Kulturwissenschaftlerin und Yoga-Lehrerin Gunda Windmüller spürt der tausend Jahre alten Geschichte des Yoga nach und schildert seine Entwicklung von einer spirituellen Technik zum globalen Phänomen. Es ist eine faszinierende und überraschende Geschichte, die von fernen Ländern erzählt, von Religion, Politik und Geld, von Menschen, Charisma, Leid und der Erlösung davon. Eine Geschichte von Spiritualität, Kolonialismus, Moderne und Kapitalismus – eine Geschichte von uns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

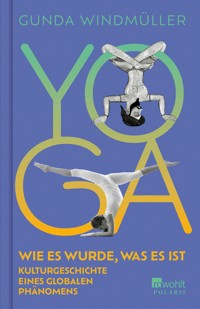

Gunda Windmüller

Yoga

Wie es wurde, was es ist. Kulturgeschichte eines globalen Phänomens

Über dieses Buch

Wie Yoga die Welt eroberte

Yoga begegnet uns überall – ob im stylishen Hinterhof-Loft oder im Kurhotel, auf Social-Media-Kanälen oder im VHS-Katalog. Doch hat das, was wir heute unter Yoga verstehen, überhaupt noch etwas mit dem gemein, was vor vermeintlich Tausenden von Jahren auf dem indischen Subkontinent als Yoga praktiziert wurde? Gunda Windmüller nimmt uns mit auf eine Reise durch die faszinierende Geschichte des Yoga und schildert die Entwicklung von einer spirituellen Technik zum globalen Phänomen: von seinen Ursprüngen im antiken Indien über Kalkutta nach London, Jena und schließlich Hollywood. Dabei beeinflusste Yoga die Dichter der Romantik und die Philosophen des deutschen Idealismus genauso wie die ersten Bodybuilder, die Beatles und Jane Fonda. Eine Geschichte, die nicht nur von fernen Ländern erzählt, sondern auch von Religion, Politik und Geld, von Menschen, Charisma, Leid und von Selbsterkenntnis.

Vita

Gunda Windmüller, geboren 1980, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und hat als Journalistin u. a. für Zeit Online und Welt kmpkt geschrieben. Gemeinsam mit Katja Berlin hostete und produzierte sie den Podcast «Fix&Vierzig». Ihr erstes Sachbuch «Weiblich, ledig, glücklich – sucht nicht» erschien 2019 bei Rowohlt. Sie hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin abgeschlossen und unterrichtet seit Herbst 2021 Yoga in Berlin.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Redaktion Ulrike Gallwitz

Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Private CollectionPhoto © Luca Tettoni/Bridgeman Images; Shutterstock

ISBN 978-3-644-02116-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Denn was schließlich ist das Heute anderes als ein Spross des Einst!»

Walt Whitman, Durchfahrt nach Indien

«Every day there must be something new.»

Krishnamacharya

Einleitung

Yoga ist überall. Es begegnet uns in deutschen Großstädten in jedem zweiten Hinterhof, im Kaufhaus in der Sportabteilung, im VHS-Katalog, bei Instagram sowieso. Gwyneth Paltrow macht es, Lady Gaga macht es, Cem Özdemir macht es auch. Es gibt Yoga in Sibirien, Yoga im Strafvollzug, Yoga im Kurhotel. Krankenkassen bezuschussen Yogakurse, und Firmen bieten «bewegte Mittagspausen» an. Yoga ist Mainstream. «Ich sollte mal wieder Yoga machen.» «Machen Sie doch mal Yoga!» Kennen Sie jemanden, der oder die etwas gegen Yoga hat?

Yoga ist überall, und Yoga ist vieles: Es ist ein schickes Studio in Berlin-Mitte mit Lunch-Angebot für Vielbeschäftigte, es ist der Raum mit gebatikten Tüchern an den Wänden und Unterricht auf Spendenbasis. Es ist der Typ aus Schwabing, der mal in Indien war und sich seitdem anders nennt. Es ist die Frau, die schon vor vierzig Jahren damit angefangen hat, zu einer Zeit, als das so suspekt war wie Tofu, was es höchstens in Reformhäusern gab. Als es noch Reformhäuser gab. Die Zeiten haben sich geändert und wir uns mit ihnen: Yoga gibt es für Schwangere, Kinder und Senior:innen, für Ultra-Fitte und Menschen ohne Kraft. Und so ist Yoga auch der ältere Herr, der ins Gemeindehaus geht und dort auf einem Stuhl sitzend die Arme nach oben streckt, die CrossFitterin, die erst 80 Kilogramm über den Kopf wuchtet und sich danach auf die Matte legt. Yoga ist der Hollywood-Schauspieler, die Orthopädin und all die, die mal dachten «Yoga ist nichts für mich».

Yoga bist du und bin ich

Es gibt viele Gründe, warum Yoga so beliebt ist. Die Praxis, das hört man immer wieder, hat das Leben vieler Menschen verändert. Sie sind in schweren Zeiten irgendwann mal auf YouTube bei Yoga with Adriene hängen geblieben, oder eine Freundin hat sie ins Yogastudio mitgenommen, und dann, vielleicht nicht sofort, aber doch ziemlich schnell, blieben sie dabei. Weil es so guttat. Vor allem in Zeiten, in denen schon das Aufstehen wie Hochleistungssport erscheint, aber der Krieger I einen wieder mit Mut anfüllt. In Zeiten, in denen alle immer alles von einem wollen, das befriedigende Pflatsch beim Ausrollen der Matte aber verspricht, dass man die nächste Stunde nur eines muss: für sich selbst da sein.

Die Matte als Floß. Der Atem als Anker. Yoga berührt Menschen. Und es hilft Menschen, sich selbst zu berühren. Zu spüren. Yoga reduziert Stress, das ist der Grund, warum Krankenkassen es bezuschussen. Und es holt Menschen immer wieder da ab, wo sie gerade sind. Die Matte reicht.

Darüber hinaus gibt Yoga den Menschen aber noch weit mehr: eine Gemeinschaft, einen Gegenort zu einer Welt, die oft genug aus den Fugen scheint. Das kann man ruhig so groß formulieren, denn es ist für viele wahr. Aber man kann es auch ganz anders ausdrücken. Denn Yoga muss niemandes Leben verändern. Vielleicht hat man durch die Praxis einfach nur weniger Rückenschmerzen. Auch das ist viel wert.

Yoga ist wertvoll. Ganz wortwörtlich. Die Yoga-Industrie hatte im Jahr 2024 weltweit einen Marktwert von gut 115 Milliarden US-Dollar, Tendenz steigend,[1] wobei in Deutschland laut einer vom BDYoga beauftragten Studie inzwischen jede:r Fünfte Yoga praktiziert.[2] Es gibt Tausende Yogastudios, und so gut wie jeder Sportverein hat mindestens eine Yogastunde im Angebot. Bei home24.de fangen die günstigsten Buddha-Statuen bei 17 Euro an. Bei Amazon Deutschland gibt es mehr als 60000 Treffer zu «Yoga machen», darunter Yoga für den Kindergarten, für Teens, für Alltagswehwehchen und Yoga Plus Size. Auf YouTube erklären Yoga-Lehrende neben dem Handstand, was sie wann essen, welche Matten sie bevorzugen und wann ihr nächster Retreat stattfindet. Millionen wollen das wissen.

Yoga hat sich ausdifferenziert. Wer sich mal im Internet, in Yogastudios, bei Instagram und in Frauenzeitschriften umguckt, bekommt es mit: Neben der Matte liegen Kristalle und brennen Räucherstäbchen, das «Rosy Glow Gesichtsdampfbad» gibt’s an der Anmeldung, außerdem Journaling-Workshops, Mondkarten und Kakaozeremonien. Schamanisches Atmen, tantrische Massagen, der (heimliche) Wunsch, damit abzunehmen, und natürlich Women’s Circles. Yoga als holistische Wellness.

Das Geschäft mit Yoga ruft aber auch Kritik hervor. Lululemon ist ein kanadisches Unternehmen, das auch in Deutschland einige Flagship-Stores unterhält und es geschafft hat, das Omega seines Logos über zahlreichen Hinterteilen zu platzieren. Die Firma verkauft Athleisure für verschiedene Sportarten, aber los ging der Erfolg mit speziell für die Yogapraxis entwickelten Klamotten. Das bringt mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 45,79 Milliarden US-Dollar.[3] Damit steht die Firma noch vor Adidas und Puma. Kritiker:innen sagen, Lululemon hätte mit den Produkten überhaupt erst den Bedarf an Kleidung speziell für Yoga kreiert, und dazu noch so teuer, dass sie nur für Besserverdienende zu haben seien. Damit geht auch der Vorwurf des Whitewashing einher: Wer Unterwäsche mit dem Slogan «Namastay Put» (in etwa: «Namanicht verrutschen», ein Wortspiel aus dem Sanskrit-Wort Namaste) verkaufe, zeige damit einen unsensiblen Umgang mit kulturellen Aspekten einer marginalisierten Kultur.[4]

Yoga ist eben auch politisch. Und nicht nur das: Yoga selbst ist auch Politik. In Indien nutzt der amtierende Premierminister Narendra Modi, von der hindunationalistischen Partei BJP, Yoga als Werkzeug im Wahlkampf. Dass «Yoga» weder so alt noch so rein hinduistisch ist, wie von Modi propagiert, ist dabei so egal, wie Fakten für nationalistische Politik immer und überall egal sind. Das lässt sich auch im Kleinen beobachten: Allerorts gibt es Menschen, die von sich sagen, sie kennen das «wahre» Yoga. Die einen sagen es ohne offensichtliche Agenda, andere machen damit Geschäfte. Oder rechtfertigen ihre politische Meinung. Oder beuten andere aus. Oder missbrauchen sie gar. Yoga kann nichts dafür, aber Yoga ist auch nicht unschuldig. Denn Yoga ist eine soziale Praxis.

Yoga wird von Menschen gemacht. Es ist kein Buch, keine einheitliche Philosophie, kein einheitliches Übungssystem. Das, was wir heute hierzulande in Yogastudios praktizieren, was dort zumeist unterrichtet wird, ist nicht älter als 150 Jahre. Nur wenige der heute verbreiteten Praktiken sind älter als 1000 Jahre.[5] Das wird für viele überraschend sein. «Das zeitgenössische Yoga ist ein modernes Konstrukt, seine Abläufe und Techniken sind das Ergebnis ganz unterschiedlicher transnationaler Interaktionen und Einflüsse», schreiben die Sozialanthropologinnen Alison Shaw und Esra Kaytaz.[6]

Yoga ist heute überall – aber wie ist es da hingekommen? Welche Menschen praktizieren es, warum und in welchem Kontext? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns nicht nur mit Praxis und Spiritualität, Konzepten und Theorie befassen, sondern auch mit Politik und Literatur, Geld und großen Persönlichkeiten. Nichts kommt aus dem Nichts. Alles ist Geschichte.

Diese Geschichte schauen wir uns an. Wir reisen dazu durch Zeit und Raum, zunächst ins antike Indien, und forschen nach, wie und wo das Wort «Yoga» zum ersten Mal auftaucht. Dabei geht es um Feuerrituale und die Macht von Priestern. Es geht um Askese, aber auch um Ekstase. Um schmerzhafte Praktiken und langen Atem. Um Menschen und ihre Fragen ans Leben. Im zweiten Teil reisen wir wieder, gemeinsam mit indischen Texten geht es von Kalkutta nach London. Britische Kolonialbeamte lesen diese Texte, aber die deutschen Romantiker:innen lesen sie auch. Und Yoga wird langsam zu dem, was wir als Yoga wiedererkennen. Es entwickelt sich vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalismus, dem Bedeutungsverlust von Religion in westlichen Ländern und dem zunehmenden Bedürfnis, mit Wissenschaft den Alltag zu erleichtern. Die Protagonist:innen dieser Entwicklung sind Friedrich Schlegel, Helena Blavatsky, C.G. Jung und Swami Vivekananda. Indische Sozialreformer, Bodybuilder und Society-Ladys in Upstate New York. Yoga wird systematisiert, und es wird global. In der Mitte des letzten Jahrhunderts sind es Yogalehrer:innen wie B.K.S. Iyengar und Indra Devi, die Yoga schließlich zu dem machen, was wir heute alle kennen. Die Beatles gehen nach Indien, immer mehr indische Gurus in den Westen. In Kalifornien wird Yoga brandbeschleunigt (wo sonst). Jane Fondas Aerobic-Videos haben ähnlich viel mit dem Siegeszug von Yoga zu tun wie Osho und seine Anhänger:innen in Köln und Pune. New Age macht mit, Esoterik boomt. Yoga ist immer dabei, manchmal mittendrin.

Und wo stehen wir heute? Yoga hat sich in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren, noch viel weiter ausdifferenziert. Tut es noch. Siehe oben: Yoga ist überall. Für einige ist es einfach Sport, für andere ein ganzer Lifestyle. Für wieder andere eine spirituelle Praxis, für manche einfach das, was ihnen hilft, morgens in die Unterhose zu kommen. Im letzten Teil werden wir Yoga als Linse benutzen: Denn Yoga hat viel mit unserem Leben zu tun, mit der Zeit, in der wir leben. Es betrifft Globalisierung, Neokolonialismus, Digitalisierung, die Stress-Pandemie – es ist ein Prisma, durch das wir vieles schärfer sehen können.

Dieses Buch erzählt also von Geschichte, es erzählt von Regionen und Religion. Es erzählt dabei natürlich auch von Menschen, von Charisma, von Leid und von der Erlösung davon. Es erzählt von Spiritualität, Kolonialismus, Moderne und natürlich auch von Kapitalismus. Denn es ist nicht nur eine Geschichte des Yoga, es ist eine Geschichte von uns.

Transliteration

Wenn das Sanskrit in unsere Schrift übertragen wird, werden oft sogenannte diakritische Zeichen verwendet, um eine abweichende Aussprache anzuzeigen. Ich habe diese Zeichen nur in Zitaten übernommen und mich ansonsten an der gängigen Übertragung des Sanskrit ins lateinische Alphabet orientiert, da diese Zeichen für diejenigen, die sie nicht kennen, wenig Sinn ergeben.

Geschlechtersensible Sprache

Wer über die Vergangenheit schreibt und dabei geschlechtersensible Sprache benutzen möchte, begegnet ein paar Herausforderungen. So gab es zum Beispiel vor der Einführung des Frauenwahlrechts im Verständnis der damaligen Zeit keine Politikerinnen, das wäre faktisch falsch. So weit, so nachvollziehbar. Aber mit gendersensibler Sprache soll ja nicht nur zwischen Mann und Frau unterschieden, sondern das binäre Geschlechtsverständnis an sich aufgebrochen werden. Doch Vorstellungen von geschlechtlichen Identitäten sind, wie Yoga auch, im steten Wandel begriffen. Und so können wir unser nichtbinäres Geschlechterverständnis nicht ohne Weiteres in eine andere Zeit und Kultur übertragen. Ich habe mich daher entschieden, den Genderdoppelpunkt größtenteils erst für die Neuzeit zu verwenden.

Teil 1

Aus Feuern in die Luft

1. Eine unmögliche Geschichte

Erst mal aufräumen

Zu dieser Geschichte gehört zunächst, sich zurechtzufinden. Denn Yoga ist nicht nur überall, es verändert sich auch ständig. Das war von Anfang an so. Nichts bleibt, wie es ist. Und vieles ist vielleicht gar nicht so, wie es scheint. Das geht schon mit dem Begriff los: Was wir gemeinhin als Yoga bezeichnen, was auch ich hier bislang als Yoga bezeichnet habe, ist eigentlich nur ein Ausschnitt von etwas viel Größerem. So ist es zunächst einmal das, was sich global als Yoga etabliert hat. Schlicht und ergreifend das, was in modernen Yogastudios in Mumbai und Delhi, Nürnberg und Stralsund, überall im Westen und überall dort, wo es eine halbwegs wohlhabende Schicht mit Interesse an Wellness-betontem Lifestyle gibt, als Yoga angeboten wird. Eine Abfolge an Posen (Asanas) und Bewegungsmustern, Atem- und Entspannungstechniken. Herabschauender Hund, Sonnengruß, Endentspannung, all das. Nennen wir es Körperyoga. Aber schauen wir in die Geschichte zurück, müssen wir feststellen, dass dieses Körperyoga nur einen sehr kleinen und gar nicht mal so alten Teil der Praktiken beinhaltet, die ursprünglich auf dem indischen Subkontinent mit dem Wort Yoga bezeichnet wurden.

Und daher wird’s jetzt schwierig. Denn jetzt müssen wir erst mal eine Runde aufräumen. Viele der Annahmen, die wir landläufig über Yoga haben, stimmen nämlich gar nicht. Yoga ist weder rein hinduistischen Ursprungs, noch ist dieses Yoga mehrere Tausend Jahre alt. Es ging beim Yoga auch nicht von Beginn an darum, dem Körper etwas Gutes zu tun oder zu lernen, sich wohler im eigenen Körper zu fühlen, so wie wir das heute kennen. Ebenso wenig war einzig und allein Erleuchtung das Ziel. Und von einer uralten einheitlichen Yogaphilosophie kann erst recht nicht die Rede sein. Das, was wir heute oft als Yogaphilosophie vermittelt bekommen, ist erst ein paar Jahrzehnte alt. Und noch etwas, bevor wir so richtig loslegen: Wir schauen hier in dieser Geschichte nicht nur weit zurück, sondern auch weit weg, in einen anderen Kulturkreis. Wir müssen daher aufpassen, denn das, was wir heute unter Begriffen wie «Philosophie» und «Geist» oder «Seele» verstehen, ist kulturell geworden. Begriffe und Vorstellungen sind überall gemacht, und zwar von einem Kontext, der sich nicht durch bloßes Draufgucken erschließt. Und das, was wir heute für richtig und gut halten, wurde nun mal zu anderen Zeiten anders bewertet.

Wir müssen uns also auf unserer Yoga-Geschichtsreise auch selbst auf den Prüfstand stellen. Schauen, ob unsere eigenen, heutigen Annahmen uns nicht den Blick vernebeln. Sehr alte Texte zu verstehen, sich in ihre Kontexte einzudenken, ist nie leicht, schwieriger wird es, wenn das Denken und die Welt, die sich dabei offenbart, so ganz anders sind, als man es gewohnt ist. Für jemanden, der mit westlichem akademischem Rüstzeug aufgewachsen ist, also mit einer gewissen Vorstellung davon, was Konzepte sind und wie diese auszusehen haben, wie Logik funktioniert und welche Dinge nachvollziehbar «wahr» sind, der wird mit Begriffen aus der indischen Philosophie zunächst nur schwer etwas anfangen können. Ein Grund dafür ist, dass einige dieser Begriffe es auch in unseren Sprachschatz geschafft haben – Karma oder Nirvana zum Beispiel –, aber eben nicht so, wie sie vor Hunderten von Jahren in Indien verstanden wurden. Es gibt eine Linie zwischen Othering und Anderssein, hier ist sie: Die indische Kultur ist in vielerlei Hinsicht ganz anders als die westliche/europäische Kultur, das zu negieren, nur um es nicht «anders» nennen zu müssen, macht diese Unterschiede aber nicht wett.

Doch gehen wir zurück zum Konkreten, in die Geschichte, nach Indien. Wir sind es ja gewohnt, nach Quellen zu schauen, wenn wir Geschichte verstehen wollen. Nach Dingen, die zu uns sprechen. Nach Texten, nach Autor:innen, nach Siegeln und Abschriften. Aber das mit den Texten war in Indien anders. So galt religiöses oder spirituelles Wissen als zu heilig, um es aufzuschreiben. Geschriebenes kann missverstanden werden, kann auch missbraucht werden, daher wurde Heiliges vor allem mündlich weitergegeben, von Priestern, von Lehrern zu Schülern, von Vätern zu Söhnen. Damit wurde heiliges Wissen auch reingehalten. Denn diese Art des Wissens war nicht für jedermann gedacht. Die frühen Texte, die uns vorliegen, sind daher auch nachträgliche Aufzeichnungen, was die Datierung extra schwer macht. Nun könnte man einwerfen, dass aus Perspektive einer Geschichtsschreibung, in der die Quellen des Yoga – wie die Texte der Veden – als zeitlose Wahrheiten verstanden werden, die Datierung nicht wichtig ist. 5000 Jahre, 3000 Jahre – egal, zeitloses Wissen braucht keinen Geburtstag. Aber wenn wir von Yoga sprechen, sprechen wir eben nicht von einem Wissensschatz oder Glaubenssystem, sondern von einer sozialen Praxis. Und das ist auch der Grund, warum Chronologie zum Verständnis wichtig ist.

In diesem Zusammenhang weist der Religionswissenschaftler Geoffrey Samuel darauf hin, dass die letzten Jahrzehnte indologischer Forschung zahlreiche vermeintliche Gewissheiten infrage gestellt haben. Kein Wunder also, dass so viele verschiedene Datierungen herumgereicht werden! Dass es manchmal praktischer erscheint, etwas als «Tausende Jahre alt» zu bezeichnen, statt zu gestehen: «Das könnte sein, aber wir wissen es nicht mit Bestimmtheit.» Der Indologe Patrick Olivelle schreibt in der Einleitung zu seiner Übersetzung der Upanishaden: «In Wahrheit ist jeder Versuch, die Datierung dieser Dokumente genauer als auf ein paar Hundert Jahre einzugrenzen, so stabil wie ein Kartenhaus.»[7] Und wenn Texte erst Hunderte Jahre nachträglich aufgeschrieben wurden, wie repräsentativ sind sie dann für ihre Zeit?

Denn uns interessieren ja nicht nur die Texte selbst, sondern auch andere Aspekte: Wie sahen die konkreten religiösen Praktiken aus? Wer führte sie durch? Wer nahm daran teil, wer war womöglich ausgeschlossen? Wie wurde Wissen weitergegeben? Fragen über Fragen. Und viele davon lassen sich nicht mehr beantworten. Es ist alles nicht so einfach. Legen wir also endlich los.

Yoga – ein Bedeutungs-Joker

Der Beginn des Yoga, oder vielmehr das erste Körnchen, sozusagen die Yoga-Saat, wird oft in der Zeit der Indus-Kultur verortet, die in etwa von 2600 bis 1900 vor Christus reichte. Gemeinsam mit den Hochkulturen Chinas und Mesopotamiens war sie eine der ersten Hochkulturen der Geschichte und hatte eine riesige Ausdehnung. In dieser Zeit gab es mit den Städten Harappa und Mohenjo Daro (beide im heutigen Pakistan) bereits zwei größere Zentren – Mohenjo Daro hatte wohl bis zu 30000 Einwohner –, von denen auch Handel mit Metallen und kostbaren Steinen ausging.

Bei Ausgrabungen fand man allerdings nicht nur Hinweise auf Handel, Wasserleitungen, Kanalisation und Gebäudekomplexe, sondern auch andere Überreste einer städtischen Kultur, unter anderem mehrere Tausend kleine Steatit-Siegel. Vielleicht haben Sie von einem dieser Siegel schon mal gehört, es wird nämlich häufig als früher Beweis für eine körperliche Yogapraxis angeführt. Das sogenannte Pashupati-Siegel wurde in Mohenjo Daro bei Ausgrabungen Ende der 1920er-Jahre entdeckt. Das Siegel ist aus Speckstein und gar nicht groß, es misst nur 3,56 mal 3,53 Zentimeter. Es zeigt eine Figur mit angewinkelten Beinen, die Füße sind vor dem Beckenboden zusammengezogen. Auf dem Kopf trägt sie eine Art Hörnerkrone, um sie herum sind Tiere zu sehen.

John Marshall, ein britischer Archäologe, hat in den 1930er-Jahren die These aufgestellt, dass es sich bei dieser Figur um eine Art «Proto-Shiva» handele, also eine sehr frühe Darstellung der Hindu-Gottheit Shiva. Diese Interpretation wurde in der Forschung zunächst lange akzeptiert, aber es gibt tatsächlich gute Gründe, sie infrage zu stellen. Denn Shiva wird in späteren Darstellungen weder in dieser Sitzhaltung noch mit einem solchen Kopfschmuck gezeigt. Außerdem gibt es etliche andere Interpretationen, die ebenfalls möglich erscheinen. So schlug der Indologe Alf Hiltebeitel vor, es sei gar kein Mensch, sondern ein Wasserbüffel, der auf dem Siegel gezeigt werde, die Archäologen Bridget und Raymond Allchin meinten, einen erigierten Penis zu identifizieren, was auch gegen Shiva spräche, die Archäologin Shubhaghana Artre las die Figur als weibliche Gottheit, der Kunsthistoriker Thomas McEvilley meinte die Yogapose Mulabhandasana (Sitzhaltung mit gekreuzten Beinen) zu erkennen und der Religionswissenschaftler Herbert P. Sullivan befand, die Sitzhaltung sei so gewöhnlich, dass es gar keine explizit yogische Pose sein müsse. Und das sind nur ein paar der Alternativvorschläge.[8] Für den britischen Religionswissenschaftler Geoffrey Samuel auf jeden Fall Grund genug, um festzustellen: Wir können es einfach nicht mit Bestimmtheit sagen.

Wie es überhaupt sehr viele Leerstellen und Unklarheiten aus dieser Zeit gibt – ist ja nun auch schon eine Weile her. Wir wissen dank archäologischer Funde zwar recht viel über den Alltag in der Indus-Zeit, aber weniger über die religiösen Praktiken. Und auch darüber, wie und warum genau diese Kultur letztlich untergegangen ist, herrscht keine Klarheit. Was feststeht, ist, dass es in Nordindien irgendwann Einwanderung gab und sich dadurch eine neue, eine andere Kultur entfaltete. Die zentralasiatischen Nomad:innen, die Aryas, wanderten Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus ein, und mit ihnen beginnt die vedische Kultur.[9] Über die Hintergründe dieser Wanderungen, die zeitliche Abfolge und die Frage, inwiefern beziehungsweise ob sich die beiden Kulturen beeinflusst haben, auch darüber wird in der Forschung noch debattiert. Archäologische Funde sind nun mal nicht immer eindeutig. Aber neben Funden wie Keramik, Schmuck und Figurinen gibt es einen weiteren großen Schatz, der uns Aufschluss über die vedische Kultur gibt: ein Textkorpus, das als wichtigste Quelle für diese Kultur gilt und das ihr seinen Namen gab. Die Rede ist von den Veden.

Doch, wie gesagt, diese Texte sind keine einfache Quelle. Da ist zunächst – mal wieder – das Problem mit der Datierung. «Die aktuelle Forschung […] nimmt an, dass die Veden über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren geschrieben wurden, aber die genaue Textgenese ist alles andere als klar», konstatiert Religionswissenschaftler Samuel.[10] Denn die Schwierigkeit im Zusammenhang mit diesen Texten besteht nicht einfach nur darin, einzugrenzen, wann sie geschrieben wurden, sondern auch, wann sie entstanden – bei den Veden ist das ein großer Unterschied.

Veda bedeutet «Wissen», die Texte sind bis heute zentral für den Hinduismus. Sie wurden zunächst mündlich überliefert und erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgeschrieben. Diese Art der Überlieferung nennt sich shruti («wie es gehört wurde»), das heißt, im hinduistischen Verständnis wurden die Texte «gehört», sind also nicht von Menschen gemacht, sondern von Sehern (rishis) empfangen worden, aus einer göttlichen Sphäre. Diese Offenbarungen wurden weitergegeben, indem sie rezitiert wurden, eine ganz exakte Rezitation ist entsprechend unerlässlich – es handelt sich schließlich um heiliges Wissen. Nur «zweimal Geborene», also Männer einer höheren Schicht, durften es weitergeben. Es finden sich noch heute Brahmanen, die die Veden zum Teil auswendig können. Und das ist beachtlich. Nur als Beispiel: Der älteste Text, der Rig Veda, hat 1028 Hymnen mit 10600 Versen.

Worum es in diesen Texten geht? Salopp gesagt: um alles Mögliche. Neben liturgischen Fragen, also wie man Gottheiten richtig anbetet, wie Rituale ablaufen und welche Hymnen rezitiert werden sollen, geht es auch um Krankheiten und Heilung, Astronomie und die Fragen, wie man Feinde außer Gefecht setzt, wo sich nachts die Sonne versteckt, wo die Götter leben und wo das Ende der Welt ist. Wir erfahren aber auch etwas über die soziale Ordnung, die Frage, wie Menschen zueinander in Beziehung stehen. So sollte eine Hymne aus dem Rig Veda für die hinduistische Gesellschaft noch mal sehr wichtig werden. In der Hymne 10.90 wird das Ur-Geistwesen Purusa geopfert, aus dessen geopfertem Körper dann Folgendes entstand: Sein Mund wurde zum Priester (brahmana), aus seinen Armen entstand der Kriegeradel (rajnaya), aus den Schenkeln die Landwirte und Händler (vaisja), und aus den Füßen, die als unreinster Teil des Körpers gelten, wurde der Diener (sudra). Hier können wir also schon Ansätze des Kastensystems entdecken.

Was die Textstelle außerdem noch zeigt – und das ist für die Entwicklung, die uns hier interessiert, wichtig –, ist, welchen Stellenwert die Priester (Brahmanen) zugewiesen bekommen. Nämlich den Höchsten. Der Indologe Johannes Bronkhorst schreibt dazu: «Brahmanen haben sich gerne als andere Spezies wahrgenommen, so verschieden von Menschen unterer Kasten wie Katzen von Hunden. Das verwundert nicht, denn es fällt schwer, eine bessere Begründung für den sozialen Status Quo, den die Brahmanen innehatten (und den sie gerne aufrechterhielten) zu finden, als den, dass diese Situation der Natur der Welt entspricht. So wie es der Natur der Welt entspricht, dass Katzen und Hunde verschiedene Eigenheiten und Bedürfnisse haben.»[11] Die Priester hatten in der Tat eine große Machtfülle, denn sie waren für die Opferrituale und Zeremonien zuständig.

Was das mit Yoga zu tun hat? Wenn wir das moderne, globale Yoga im Kopf haben, ist die Antwort ziemlich eindeutig: so gut wie gar nichts. Aber wir sind ja auf der Suche nach der Yogasaat. Lassen Sie uns also mal unser Yoga ausblenden und ganz simpel schauen, was in den Veden über «Yoga» steht.

Die erste Erwähnung des Wortstammes findet sich wiederum im Rig Veda. Dort wird der aufsteigende Gott der Sonne (savitri) beschrieben: «Sie spannen den Geist an, und sie spannen die Gedanken an, die Redekundigen, die die Reden auf den Hohen, den Redekundigen kennen. Er ganz allein bestimmt die Opfer als Zeitkundiger. Groß ist das Lob des Gottes Savitri.» (5.81.1)[12]

Hier wird yunyate – der Wortstamm, von dem sich das Wort Yoga ableitet – mit «Geist/Gedanken anspannen» übersetzt, man könnte auch «anjochen» oder «vereinigen» sagen. Wie können wir Yoga also hier verstehen? Ist es etwas, das verbindet? Eine Technik? Eine Art Meditation? Das könnte man so lesen, allerdings ziehen einem Indolog:innen schnell den Zahn, will man hier schon von einer systematischen Yogapraxis sprechen. Denn es gibt in diesen Texten auch ganz andere Verwendungen für den Begriff beziehungsweise den Wortstamm. So taucht er im Rig Veda zum Beispiel oft im Kontext von Kriegsführung oder sogar Tod auf. Es gibt mehrere Beschreibungen eines sterbenden Kriegers, wie er «an seinen Wagen gebunden» (yogayukta) Richtung Sonne aufsteigt.[13]

«Anjochen» kann also verschiedene Praktiken bezeichnen, aber die entscheidende Frage ist vielleicht: Mit welchem Ziel wurden diese Praktiken ausgeführt? War «anjochen» ein Mittel, und wenn ja, wozu?

Diese Fragen sind nun leider mit Blick auf solche Textstellen schlicht nicht zu beantworten. Schließlich lässt sich auch über Wortherkünfte gut streiten und eine «yogische» Interpretation kann eine andere sein als eine rein linguistische/semantische. Auch «Yoga» ist zunächst in gewisser Hinsicht ein unmögliches Wort. Das liegt auch an der Offenheit der Sprache der Veden, dem Sanskrit. Die US-amerikanische Indologin Wendy Doniger hat darüber mal einen Witz gemacht, der natürlich übertreibt, aber auch nicht ganz falsch ist: «Jedes Sanskrit-Wort bedeutet sich selbst, sein Gegenteil, den Namen eines Gottes und eine Sex-Stellung.»[14] So hat in den frühesten Texten, die wir kennen, das Wort eine größere Bandbreite an Bedeutungen als andere im Sanskrit. David Gordon White listet sie wie folgt auf: «ein Rezept, eine Methode, eine Strategie, ein Zauber, eine Beschwörung, ein Betrug, ein Trick, ein Unternehmen, eine Kombination, Einheit, Arrangement, Eifer, Bemühen, Pflicht, Sorgfalt, Disziplin, Nutzen, Anwendung, Kontakt, eine Gesamtsumme und das Werk eines Alchemisten. Und das ist bei weitem keine vollständige Liste.»[15]

Yoga, ein absoluter Bedeutungs-Joker – philosophisch, konkret, metaphorisch. Aber wir werden sehen, dass sich das Wort zunehmend mit ganz bestimmten Bedeutungen verbinden lässt. Zum einen mit dem Erreichen von Befreiung, zum anderen mit dem Erlangen von übernatürlichen Kräften.

Ekstase und Askese

Etwas verwirrt? Dann lassen Sie uns noch mal konkret werden. Zurück in das Leben der Menschen, zu den Priestern und ihren Opferritualen. Die Rituale, die in den Veden beschrieben werden, spielen eine wichtige Rolle für das Verständnis der Welt und für die Ordnung, die in der Welt gesehen wird. Die Priester waren für diese Ordnung verantwortlich. Bei ihren Ritualen und Zeremonien wurden Feuer entfacht, (Tier-)Opfer dargebracht und Mantren gesungen. Dazu brauchte es eine Reihe an Spezialisten, denn die Zeremonien waren aufwendig und arbeitsintensiv. So musste der Boden für das Ritual vorbereitet (das heißt gereinigt) werden, Feuerstellen gebaut sowie das Opfertier getötet und zerlegt werden – Priester und ihre Assistenten hatten eine Menge zu tun, und zwar das ganze Jahr über. Der Zeitpunkt der Opferungen richtete sich am liturgischen Kalender aus, also zum Beispiel den Mondphasen oder dem Beginn einer neuen Jahreszeit. Ein besonders wichtiges Ritual war das asvamedha, das Pferdeopfer. In ihm wird besonders deutlich, welche Rolle die Opfer auch bei Machtdemonstrationen der Herrschenden spielten. Es wurde von einem König beauftragt und diente der Legitimation seiner Herrschaft. Kurz und knapp: Ein Pferd wurde ausgewählt, dann durfte es ein Jahr lang frei herumlaufen. Alles an Land, was es in diesem Jahr durchquerte, eroberte es zugleich symbolisch – es erlief so den Machtbereich des Herrschers. Nach dem Jahr wurde es eingefangen und getötet. Tieropfer klingen grausam, aber im vedischen Verständnis war das keine Grausamkeit, da es sich um vorgeschriebene Gewalt (himsa) handelte, die zählte sozusagen nicht als Gewalt und ist damit so was wie Nicht-Gewalt (ahimsa). Und so wurde dem Pferd in seinen letzten Minuten auch zugeflüstert: «Nicht stirbst du ja hierbei. Nicht nimmst du Schaden. Zu den Göttern nur gehst du auf leicht gangbaren Wegen.» (Rig Veda I, 162, 21)[16]

Von großer Bedeutung war außerdem das Soma-Ritual, welches zeigt, dass auch Ekstase beziehungsweise ekstatische Körperpraktiken Teil dieser frühen Opferungen waren. Bei diesem Ritual wurde eine bestimmte Pflanze rituell ausgepresst. Soma («ausgepresst»), so wird heute vermutet, war eine Art halluzinogener Pilz, der mit Milch und Flüssigkeiten vermengt bei den Ritualen in Feuer gegossen sowie von Priestern getrunken wurde. Auch heute noch sind ekstatische oder zumindest gelöste Zustände im Rahmen spiritueller oder religiöser Erfahrungen in Indien üblich, so gilt Haschisch (Bhang, Charas oder Ganja) auch als Geschenk des Gottes Shiva und wird bei vielen Festivals und Feierlichkeiten konsumiert. Einen Eindruck dieser Spiritualität kann man bekommen, wenn man sich Bilder oder Videos vom Kumbh Mela, dem größten Festival des Hinduismus, anschaut. Auch high lässt es sich transzendieren.

Apropos Transzendenz. Apropos Erfahrungen, die jenseits unserer alltagstauglichen Möglichkeiten liegen. Solche Erfahrungen wurden auch im Rahmen von Praktiken zu erreichen versucht, die weniger auf Drogen oder Tieropfer setzten, als vielmehr auf die ureigensten Mittel der Menschen zurückgriffen. Mittel, mit deren Hilfe sich ein inneres Ritual vollziehen lässt, ein «inneres Feuer» (tapas) erwecken. Den Begriff «Tapas» habe ich das erste Mal in einer Yogastunde gehört, in welcher der Lehrer bei den anstrengenden Core-Übungen immer «Tapas, Tapas!» rief. Er meinte so viel wie «Durchhalten!» und spielte damit wohl auf diese alte Bedeutung an. Tapas wird oft mit «Entbehrung» oder «Hitze» übersetzt und bezeichnet eine strenge asketische Praxis, wie zum Beispiel Fasten oder Keuschheit. Bei diesen Praktiken ging es zunächst nicht so sehr um Transzendenz oder spirituelle Einsichten, sondern ganz handfest darum, eine Art Geschenk von den Gottheiten zu erlangen. Unverwundbarkeit, mehr Regen, gesunde Nachkommen. Tapas lässt sich auch ohne Priester entfachen, denn es ist ein inneres Feuer – eine Art asketische Kraft, mit der sich auch die Natur «entfachen» beziehungsweise kontrollieren lassen kann. So wird Tapas auch mit der Sonne in Verbindung gebracht – im Rig Veda findet sich ein sehr bekanntes Mantra zur Anrufung der Gottheit Savitri: «Dieses vorzügliche Licht des Gottes Savitri empfingen wir, der unsere Gedanken anregen soll.»(3.62.10)

Dieses Mantra ist als Gayatri oder Savitri Mantra bekannt und taucht in Folge noch in vielen anderen Texten auf. Es ist auch heute noch Teil von Ritualen, so wird es während der Upanayana-Zeremonie, einem Initiationsritus, rezitiert. Und falls Sie die erste Staffel der HBO-Serie The White Lotus gesehen haben: Als die reiche und sehr bedürftige Erbin Tanya (Jennifer Coolidge) im hoteleigenen Spa eine Kopfmassage von Belinda (Natasha Rothwell) bekommt, fängt diese an, auf Sanskrit zu chanten. Tanya denkt, sie müsse mitmachen, hat aber Probleme, die Wörter nachzubilden. «Du musst es nicht nachsingen», sagt Belinda, woraufhin Tanya einwirft: «Aber ich mag’s.» «Es ist ein hinduistischer Chant», erklärt Belinda, «hör einfach zu.» Und dann chantet sie das Gayatri Mantra.

Aber zurück in die vedische Zeit. Wir haben also eine Reihe von aufwendigen Ritualen, wir haben die Vorstellung, dass sich Praktiken auch innerlich ausführen lassen, wir haben Ekstase, wir haben Askese und wir haben eine machtvolle Priesterschaft. Aber wir haben auch Menschen, die – sagen wir mal – Alternativvorschläge dazu machen. So finden sich in den Veden auch Beschreibungen umherwandernder Asketen, die nicht viel mit den Priestern zu tun hatten. Die Vratyas. In der Atharva Veda werden sie als eine Art Bruderschaft beschrieben. Diese Vratyas zogen wohl in Gruppen von bis zu 33 Mann, straff organisiert, östlich des heutigen Punjab umher. «Das muss eine bunte Truppe gewesen sein, mit schwarzen Turbanen, die sie verwegen um ihr langes, mattes Haar gewunden hatten, weißen Decken um die Schultern, rundlichen Silberohrringen und schweren Halsketten aus Steinen und Perlen», schreibt Alistair Shearer in seiner Kulturgeschichte des Yoga.[17] Die Vratyas waren, wie es die Indologen Harry Falk und Michael Witzel skizzieren, Gangs aggressiver junger Männer, die fremdes Vieh abgriffen und provokante Rituale in den Wäldern durchführten.[18] Die Vratyas lebten zwar sexuell enthaltsam, aber ihre Rituale waren trotzdem (oder deswegen) stark sexuell aufgeladen. Wie das Mahavrata-Ritual, bei dem eine Prostituierte rituellen Sex mit einem Vratya vollziehen sollte/musste. Oder eine Version des Asvamedha, bei der eine «Königin» mit dem Körper eines toten Pferdes Sex simulieren sollte. Hier wurde die von der Askese zurückgehaltene Kraft symbolisch entladen, wie Alistair Shearer erklärt: «Aus der vedischen Perspektive für das Gemeinwohl, je enthemmter, desto besser.»[19]

Auftritt: der Sinn des Lebens

Aber die Zeiten ändern sich, und sie ändern sich merklich. Mit der Entstehung erster fester Siedlungen, der Sesshaftwerdung, begann ein neuer Abschnitt, die spätvedische Zeit. «[Es] folgten zunehmend enge und folgenschwere Kontakte mit der unterworfenen einheimischen Bevölkerung, weiterhin soziale Differenzierungen, das Aufkommen von Handwerk und Handel, das Entstehen kleiner territorialer Fürstentümer und ‹Residenzorte›, sowie der Beginn neuer philosophischer Spekulationen», schreibt der Historiker Hermann Kulke.[20] Der Einfluss der Brahmanen wird herausgefordert. Das Weltbild, es wankt. Opferrituale und ihre Magie reichen nicht mehr aus, Unsicherheit macht sich breit. Das zeigt sehr eindrücklich ein Sänger im Rig Veda, der klagt: «Es bedrückt mich Ratlosigkeit, Nacktheit, Verschmachten. Wie Vögel ist mein Sinn hin und her gescheucht. Wie Ratten an ihren Schwänzen, so nagen die Sorgen an mir.» (X, 33, 63)[21]

Dieser Text geht einem auch nach Jahrtausenden noch zu Herzen. Die Worte fühlen sich ganz nah an, fast möchte man emphatisch nicken, denn wer kennt es nicht? Wenn Sorgen nagen, nimmt das Sinnen kein Ende, wird alles infrage gestellt. Auf eine Weise vollzieht sich das hier auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ging es in der vedischen Kultur noch hauptsächlich um ganz konkrete Vorteile, die durch Praktiken zu erreichen waren, wie die Güte der Gött:innen für ein gutes Leben, magische Kräfte, bessere Ernteerträge, so taucht nun langsam eine etwas abstraktere Sicht auf das Leben und die Welt auf. Wie vom Sänger oben beschrieben: Hier klagt keiner, der einfach nur einem Nebenbuhler eins auswischen will, keiner, der einfach eine bessere Ernte will. Es ist jemand, der leidet. Und zwar an und in dieser Welt. Ratlosigkeit, Nacktheit, Verschmachten. Was kann der Mensch dagegen tun?

Um sich besser vorstellen zu können, wie solche Fragen beantwortet wurden, hilft es vielleicht, sich diese Zeit wie ein großes spirituelles Labor zu imaginieren. Mit Forscher:innen, die am eigenen Leib austesten, was mit diesem Leben anzustellen ist, wie es zu verstehen ist, wie das Leiden aufhört.

Eine Forschergruppe, die im spirituellen Labor experimentierte, waren die Sramanas (jemand, der sich abmüht). Das waren Bewegungen von Asketen und Renunzianten, die ab circa 800 vor Christus anfingen, ein Leben auf Wanderschaft zu führen. Sie wollten raus aus der angestammten Ordnung ihres Lebens, raus aus dem Leiden, und sie taten das mit zum Teil extremen Praktiken (Tapas!). Ich hatte es schon angedeutet: Für die Asketen der damaligen Zeit war der Körper die Möglichkeit, mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen, sich zu befreien von irdischem Leiden – durch Fasten, sexuelle Enthaltsamkeit, große Anstrengung. In dieser Vorstellung ist der Körper so etwas wie ein Hindernis, etwas, das überwunden werden muss – das Ziel der Praktiken war zwar keine gänzliche, also tödliche, Zerstörung des Körpers, aber nun ja, es ging schon sehr in die Richtung.

Die Sramanas kasteiten sich durch Hunger, aber auch durch Bewegungslosigkeit. Sie verharrten zum Teil sehr lange in gewissen Körperstellungen. Solche Praktiken finden sich im Übrigen auch heute noch. Wer einmal «Amar Bharati» googelt, wird Bilder eines Mannes finden, der nach eigenen Angaben seit 50 Jahren den Arm nach oben streckt (urdhvabahu, «erhobener Arm»). Ob das stimmt? Es sieht zumindest so aus. In seinem autobiografischen Roman Shantaram beschreibt Gregory David Roberts die «Stehenden Babas», eine Gruppe Asketen, die geschworen hat, sich nicht mehr hinzusetzen. Roberts Beschreibung, wenn auch fiktional, ist so beeindruckend, dass ich sie gerne etwas ausführlicher wiedergeben möchte:

«Die Stehenden Babas waren Männer, die einen Schwur geleistet haben, sich nie im Leben mehr zu setzen oder hinzulegen. Sie standen, Tag und Nacht, für immer. Sie aßen im Stehen, sie gingen aufs Klo im Stehen. Sie beteten und arbeiteten und sangen im Stehen. Sie schliefen sogar im Stehen, während sie in einer Art Geschirr hingen, das zwar das Gewicht ihres Körpers auf den Beinen ließ, aber verhinderte, dass sie hinfielen, wenn sie nicht bei Bewusstsein waren.

In den ersten fünf bis zehn Jahren des permanenten Stehens, begannen ihre Beine anzuschwellen. Das Blut floß nur langsam durch ermüdete Venen, die Muskeln wurden dicker. Ihre Beine wurden riesig, unerkenntlich angeschwollen, und mit violetten Geschwüren und Krampfadern versehen. Ihre Zehen quetschten sich aus dicken, fleischigen Füßen heraus, wie die Zehen von Elefanten. In den folgenden Jahren wurden ihre Beine immer dünner und dünner. Schließlich blieben nur noch Knochen, mit einer papierdünnen Schicht Haut und welken Spuren von Venen. […] Manche der Babas hatten den Schwur abgelegt, als sie sechzehn oder siebzehn Jahre alt waren. Etwas wie ein Ruf, der in anderen Kulturen dazu führt, dass Menschen Priester, Rabbis oder Imame werden, hatte sie dazu gebracht. Eine größere Zahl viel älterer Männer hatte der Welt abgeschworen als Vorbereitung auf den Tod und die nächste Stufe der Wiedergeburt.»[22]

Hier wird der Körper wie Feindesland behandelt, eine Bindung, die es zu lösen gilt. Aber es gab auch Techniken, die dabei helfen sollten, ganz spezielle Bedürfnisse des Körpers wie Lust zu unterdrücken. Zum Beispiel die «Ekelmeditationen» früher buddhistischer Mönche, die sich in diesen Meditationen vorstellten, wie Frauenkörper bis zur Haut mit Kot angefüllt waren, um das Begehren abzutöten und so ihre körperlichen Bedürfnisse von sich fernzuhalten.

Solche Kasteiungen und Vorstellungen erscheinen uns aus heutiger Yogapraxis, bei der wir Anweisungen bekommen wie: «Geh aus der Pose raus, wenn du Schmerzen hast» und wo wir bei Meditationen eher an Blumenwiesen, Mondschein und bunte Lichtstrahlen denken sollen – und nicht an Kot –, sehr fremd. Abschreckend gar. Aber so sahen sie aus, die Ursprünge des Yoga.

Spirituelle Praktiken entwickeln sich, verändern sich und haben stets etwas mit den Zeiten und den Kulturen zu tun, in denen sie entstehen. Und in der spätvedischen Zeit sehen wir sehr gut, wie sich solche Praktiken entwickeln und verändern. Hier sehen wir auch, was mit Yoga als sozialer Praxis gemeint ist. Wir sehen, wie Menschen Fragen ans Sein, an ihre Umwelt stellen und sie mit ihrem eigenen Leben beantworten. Wir sehen Menschen dabei zu, wie sie experimentieren.

Schauen wir uns dazu noch als letztes Beispiel einen der berühmtesten und namentlich bekanntesten Experimentierer der Zeit an: Siddharta Gautama Sakyamunis. Er entstammte einer Familie von höheren Verwaltungsbeamten und lebte von ungefähr 450 bis 370 vor Christus und somit mittendrin in der Zeit der Fragen. Womöglich konnte er sogar Asketen in seiner Heimatstadt Lumbini in (damals) Nordindien dabei zusehen, wie sie experimentierten. In seiner Jugend hatte er dann selbst eine Meditationserfahrung, die ihn nicht mehr losließ. Und so entschied auch er, von zu Hause auszuziehen: «Und ich, der ich jung war, ein junger Mann mit schwarzem Haar, der ich in glücklicher Jugend lebte, im ersten Mannesalter, schor mir Haare und Bart, gegen den Willen von Vater und Mutter, die Tränen vergossen, legte die gelben Gewänder an und zog von zu Hause fort in die Hauslosigkeit hinaus.» (Ariyapariyesana-Sutta, MN, I, 26, 13–14)

Dieser Entschluss und sein weiteres Leben wird in zahlreichen Legenden nacherzählt, aber ich fasse mich hier prosaisch kurz: Er zog aus und lernte bei verschiedenen Lehrern Meditationstechniken kennen. Doch auf seine existenziellen Fragen gaben diese Erfahrungen zunächst keine Antwort. Er zog also weiter und begann, in strenger Askese zu leben. Konzentrationsübungen, Atemübungen, Fasten. «[Er] fastet, bis seine Bauchdecke das Rückgrat berührt, er fällt in Ohnmacht, seine Haare fallen aus und schlussendlich verliert er sogar seine Gesichtsfarbe.»[23] Doch auch das brachte ihn nicht weiter, und so erinnerte er sich an die Meditationstechniken seiner Lehrer, setzte sich unter eine Pappel-Feige und versenkte sich in tiefe Meditation. Als er aus der Versenkung herauskam, war er der Buddha.

Buddha ist aus dieser Zeit sicher der bekannteste, aber nicht der einzige Experimentierer. Auch Mahavira, der ungefähr zur selben Zeit lebte, ergriff strenge Maßnahmen gegen sich selbst: Er soll jahrelang nackt durch die Gegend gewandert sein, noch nicht einmal eine Bettel-Schüssel für Essen oder Wasser dabei, er ließ Insekten über sich krabbeln, sich von ihnen beißen, ohne jede Gegenwehr. Er wurde beschimpft und belästigt, aber auch das ertrug er, ohne sich zu wehren. Er meditierte, er fastete, und nach zwölf Jahren erlangte er schließlich kevala, die letzte Stufe der Erkenntnis. Mahavira gilt als Begründer des Jainismus. Jainismus und Buddhismus waren Reformbewegungen zur vedischen Religion, und sie beeinflussten die Entwicklung des Yoga entscheidend mit.

Was für eine kreative Zeit! Der Mensch entdeckt sein Inneres und sich selbst als Vehikel der Erlösung. Und damit sind eben nicht nur Praktiken wie Askese oder Meditation gemeint, sondern es sind auch philosophische Überlegungen damit verbunden. Neue Denksysteme, neue Lehren, neue Ideen. Und neue Texte.

2. Kontrolle

Zu den Füßen setzen

Die Upanishaden werden auch vedanta (das Ende des Veda) genannt, sie entstanden etwa zwischen 750 und 500 vor Christus. Das Wort bedeutet so viel wie «sich zu den Füßen setzen» – also einem Lehrer zuhören. Denn auch die Upanishaden sind Teil der sogenannten Shruti-Literatur – der gehörten Offenbarungstexte. Und als solche waren sie nicht für jeden und jede gedacht, sondern für eine ganz spezielle Leserschaft, wie es in der Mundaka Upaniṣad heißt: «Niemand, der nicht ein Gelübde abgelegt hat, sollte darüber nachdenken.»[24] Aber auch bei den Upanishaden sollten wir aufpassen und sie nicht als einheitliche, systematische Anleitung missverstehen. Der Indologe Patrick Olivelle betont im Vorwort seiner Übersetzung, dass er daher bewusst nicht von «der» Philosophie der Upanishaden spreche. Denn die Texte sind über einen Zeitraum von ungefähr 600 Jahren entstanden – über eine lange Zeit also und über verschiedene Regionen. Es gibt folglich nicht eine klar definierte Schule oder Denkrichtung, die sich daraus ableiten lässt, aber es gibt ein paar Grundideen. Und es gibt – endlich – eine erste Definition von Yoga. Schauen wir uns die Texte also einmal an.

Es sind Texte, die nicht einfach zu lesen sind: offene Texte, voller Symbole und Bilder. Aber sie sind kein rein philosophisches Werk, es geht auch hier wieder um vieles: Zaubersprüche, Hinweise darauf, wie man Söhne bekommt und welchen Ritus man durchführen kann, um dem Liebhaber der eigenen Frau zu schaden. Für unser Anliegen ist dabei besonders spannend, dass hier eine neue Art des Denkens sichtbar wird – weg von Mystik und Magie, wie wir sie aus den Veden kennen, hin zu einer Art Erlösungslehre. Knapp gesagt: weniger Kosmos, mehr Ich.

Religionswissenschaftler Fabian Völker beschreibt diesen Wandel als die «sukzessiv vollzogene[n] Interiorisierung der Opfervollzüge durch den brahmanischen Asketen».[25] Was er damit meint: Menschen fangen an, Erlösung nicht mehr nur im Außen herbeiführen zu wollen, sondern ziehen die Opfer quasi ins Innere. Ich hatte es im vorherigen Kapitel bereits skizziert, das innere Opfer vollzieht sich durch Tapas, Askese, also auch durch gegen sich selbst gerichtete Gewalt. Und das wird in den Upanishaden auch theoretisch begründet. Ganz einfach gesagt, geht es um die Frage, was den Menschen ausmacht. Wie er die Welt verstehen kann, wie er sich selbst verstehen kann und wie er sich selbst in der Welt verstehen kann.

Die Vorstellungen, die hierbei im spirituellen Labor entwickelt werden, sind nicht leicht zu verstehen, aber sie sind wichtig, um die Entwicklung des Yoga nachvollziehen zu können. Ich versuche, sie – so gut es geht – herunterzubrechen, möchte aber noch mal kurz daran erinnern, dass wir uns hier mit Texten voller Symbole, Gleichnisse und Metaphern beschäftigen, mit Begriffen, die anders zu verstehen sind, als wir es gewohnt sein mögen. Wir brauchen also etwas Geduld, etwas Lust und Mut zur Lücke, um uns dem Denken von vor mehr als 2000 Jahren annähern zu können.

Wer bin ich?

Schauen wir uns die eben angerissenen Fragen so konkret wie möglich an:

Was macht den Menschen aus?

Wer ist das überhaupt, der Mensch?

Wer ist dieses «Selbst»?

In den Upanishaden wird die Antwort gegeben, sie besteht aus nur einem Wort: Atman.