7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

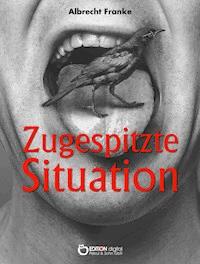

»Es war die Zeit, in der ich allmählich das Ausmaß der indolenten Bequemlichkeit begriff, die ich mir während des Jahrzehnts meines Lehrerdaseins nach und nach zugelegt hatte. Freilich, da waren gute Vorsätze, ein paar Extratouren, der Wille zum Anderssein und Andersmachen. Trotzdem begann ich, mir einzureden, daß allein gute Stoffvermittlung und Ruhe in den Klassen wichtig seien . . . Der Schnitt dann unerwartet, ein Sturz gleichsam. Vor einem Jahr schien es mir, als sei alles ohne jede Ankündigung gekommen. Inzwischen glaube ich, daß die Vorzeichen von mir nicht bemerkt wurden.« Vor etwa fünfzehn Jahren hatte sich Christian Dannenberg mit Begeisterung für seinen Beruf entschieden und ist nun in eine Persönlichkeitskrise geraten. Ein vierzehnjähriges Mädchen seiner Klasse hat versucht, sich die Pulsader aufzuschneiden. Nach dem ersten Schreck beginnt bei dem Klassenlehrer das Nachdenken über sich, seine Ehe, die Kollegen, Bekannte und darüber, wie er sich in dieser »zugespitzten Situation« verhalten soll. Die Sache des Mädchens wird zu seiner eigenen, und er muß sich eingestehen, »hornhäutig« geworden zu sein, ein routinierter Stoffvermittler und Zensurengeber, ein oberflächlicher, unmutiger Typ - und dies nicht nur in der Begegnung mit seinen Schülern. Die Krise ist umfassender. Der Autor Albrecht Franke, der in Stendal lebt, ist auch Lehrer. Nach seinen Erzählungen über Expressionisten, »Letzte Wanderung«, hat er eine Gegenwartsgeschichte geschrieben, deren Problematik weit hinausgeht über den schulischen Bereich. Er plädiert für risikobereites, verantwortungsbewußtes Handeln - auch wenn dabei, trotz bester Absicht, nicht alles wohlgerät. Es gibt Lebenssituationen, da müssen Konventionen gedehnt und gestreckt werden, vorgegebene Muster gelten nicht mehr, und das Eingeständnis eigenen Versagens steht oft am Anfang einer Wandlung - in dieser Geschichte an der des Lehrers Christian Dannenberg.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Impressum

Albrecht Franke

Zugespitzte Situation

Erzählung

ISBN 978-3-95655-617-3 (E-Book)

Das Buch erschien erstmals 1987 im Union Verlag Berlin.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2016 EDITION digital®elvetica",sans-serif'>Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Ich versichere, dass Ähnlichkeiten nicht ausgeschlossen und nicht beabsichtigt sind.

Albrecht Franke

1. Teil

Ich hatte längere Zeit überhaupt nicht an Simone Kreuzner gedacht. Viele Probleme, darunter der Umzug in eine neue Wohnung, beanspruchten meine Aufmerksamkeit. Durch eine zufällige Begegnung mit Simones Vater geriet ich jedoch plötzlich in einen Strom von Erinnerungen.

Kreuzner fuhr mit einem Pferdegespann durch den Neubauring. Dass er in der Schoßkelle saß und kutschierte, sah ich allerdings erst, als wir uns auf gleicher Höhe befanden. Wir erkannten uns fast gleichzeitig. Kreuzner nickte mir knapp zu und trieb dann seine Gäule an. Ich sagte ebenfalls nichts, hob nur die freie Hand zu einer lässigen Grußgebärde. Wahrscheinlich hätte ich ihn angesprochen und mich nach Simone erkundigt, wenn sein Gruß freundlicher ausgefallen wäre. Aber konnte ich das überhaupt erwarten? Ging es um Simone oder um Nuancen der Freundlichkeit? Trotzdem konnte ich mich nicht entschließen, Kreuzner zu folgen. Ich bog sogar in einen tunnelartigen Hausdurchgang ein, als ich sah, dass Kreuzner am Ende der Straße anhielt, um die Kübel zu leeren, die man für die Sammlung von Küchenabfallen im Neubaugebiet aufgestellt hat. Mein Spaziergang endete wie eine Flucht.

Ist also doch nur Unsicherheit geblieben? Oder etwas wie eine Befürchtung, Schaden angerichtet zu haben? Vielleicht würde ich mich sicherer fühlen, wenn man mir Eigenmächtigkeit, Wichtigtuerei oder die Verletzung von Dienstvorschriften unterstellt hätte.

Aber alle hatten schweigend mein Vorgehen akzeptiert: Kreuzners, Simone, der Direktor, selbst Eveline. Ich habe mich nicht rechtfertigen müssen. Auch nicht deswegen jetzt, nach mehr als einem Jahr, der Versuch, die Vorgänge zu rekonstruieren. Vielmehr geht es darum, dass ich, was damals geschah, nicht als endgültig gelöst oder abgeschlossen empfinden kann.

Zurückdenken.

Reminiszenzen. Auch an das Gefühl von Ohnmacht und Sprachlosigkeit. Bezeichnend, dass immer nur von der »Sache Kreuzner« die Rede war, mit einem Wort jongliert wurde, das einen Verstoß gegen die Disziplin assoziiert. Simone Kreuzners Tat als das anzusehen war am einfachsten, auf diese Weise ließ sie sich in den täglichen Schulbetrieb eingliedern, gewann den Schein von Normalität. Es war die Zeit, in der ich allmählich das Ausmaß der indolenten Bequemlichkeit begriff, die ich mir während des Jahrzehnts meines Lehrerdaseins nach und nach zugelegt hatte. Freilich, da waren gute Vorsätze, ein paar Extratouren, der Wille zum Anderssein und Andersmachen. Trotzdem begann ich, mir einzureden, dass allein gute Stoffvermittlung und Ruhe in den Klassen wichtig seien. Ansichten eines im Großen und Ganzen braven Pädagogen mit pünktlichen Gehaltshöherstufungen, regelmäßigen Prämierungen und einer Bronzemedaille für treue Dienste. Im Trott von Schuljahr zu Schuljahr, von Ferien zu Ferien, ein Leben wie am Schnürchen, in ruhiger, gleichmäßiger Bewegung.

Der Schnitt dann unerwartet, ein Sturz gleichsam. Vor einem Jahr schien es mir, als sei alles ohne jede Ankündigung gekommen. Inzwischen glaube ich, dass die Vorzeichen von mir nicht bemerkt wurden.

Das Bild muss unvollständig bleiben. Geordnete Fakten anstelle sich überschneidender Abläufe. Heftige Erschütterungen und ausgestandene Schrecken als Erinnerung.

Deutlich eingeprägter, zunächst glücklicher und triumphaler Tag Ende Mai, als zweiundzwanzig Prüfungsaufsätze endlich korrigiert, zensiert und mit der verlangten Analyse versehen waren. Den festgesetzten Termin hatte ich schon überzogen. Eine tagelang anhaltende Schwüle, der Lärm der sich auf der F 189 dahinschleppenden Blechkarawane, das Gekläff der am Treppengeländer der Kaufhalle nebenan festgebundenen Hunde und die stereofone Synthesizermusik, mit der ich alles übertönen wollte, hatten mir derart zugesetzt, dass ich mich am Rande des Nervenzusammenbruchs glaubte. Natürlich waren das Ausflüchte, faule Fische. In Wahrheit kann ich die Fehleranstreicherei nicht ausstehen. Immer heftiger hat sich mit den Jahren diese Abneigung bei mir ausgeprägt. Vor einem Jahr hatte ich mich sogar in einen regelrechten Widerwillen hineingesteigert. Es störte mich, dass die Schüler zu glauben schienen, sie müssten in der allgemeinen Hatz auf gute Resultate in ihren Aufsätzen Gedichte und Romane bejubeln, die ihnen, dessen war ich sicher, in den meisten Fällen gleichgültig waren. Hatte ich sie dazu verleitet?

Ich legte die nach Themen geordneten Arbeiten in eine Mappe, nahm meine Aktentasche und machte mich auf den Weg zur Schule. Nach der tagelangen Schreibtischhockerei hatte mich ein Drang nach körperlicher Bewegung befallen. Ich ließ das Auto stehen und holte mein Sportrad heraus. Ehe ich in stillere Seitenstraßen abbiegen konnte, musste ich an der Fahrzeugschlange vorbei, die sich tagsüber immer vor der nadelöhrartigen Durchfahrt eines mittelalterlichen Torturms bildete. Endlich erreichte ich freies Feld, die sanft gewellte Ackerlandschaft vor der Stadt. Darüber ein blassblauer Himmel mit schwachen, weit entfernten Lerchenstimmen darin. Dort sind die Straßen immer leer, in die ungünstig gelegenen kleinen Dörfer kommen nur selten Fremde, und die Einheimischen fahren erst gegen Abend, wenn die Arbeit in den Ställen und auf den Feldern getan ist, zum Einkaufen in die Stadt.

Das Schulhaus, auf einer kleinen Anhöhe, ist weithin zu sehen. Es ist eines der wenigen neuen Bauwerke des Dorfes, aber kein Typenbau, wie sie jetzt landauf, landab errichtet werden. Eigenheime mit Terrassen und Tiefgaragen sind in den Dörfern dieses Landstrichs noch selten. Die Menschen erhalten die alten Gehöfte, deren große Toreinfahrten abends und an arbeitsfreien Tagen geschlossen werden. Auf Fremde macht das einen abweisenden Eindruck. Und wirklich dauert es lange, bis man dazugehört, als Bekannter gegrüßt wird. Vielleicht macht die Zeit hier wirklich kleinere Schritte, ein Lehrer, den man ernst nimmt, wird immer noch »Kanter« genannt. Gemeinschaftssinn und Zusammengehörigkeitsgefühl müssen im Dorf nicht erst organisiert werden; wenn man hier wohnt, interessiert einen auch das Leben der Nachbarn. Die Kinder sind nicht so hektisch und nervös wie in den Neubauvierteln der Städte, Ausbrüche von Aggressivität selten. Als ich vor einigen Jahren hier zu arbeiten begonnen hatte (meine Versetzung ergab sich dadurch, dass Eveline, meine Frau, am Kreisgericht ihre erste Stelle als Richterin antrat), glaubte ich anfangs, in eine Idylle geraten zu sein. Ein Ort, um sich einzurichten, wo einem nichts passieren kann. So ähnlich hatte ich damals gedacht. Auch an diesem Maitag, bei Sonnenschein, gemächlich durch das Dorf radelnd, die durchgesehenen Prüfungsarbeiten in der Aktentasche, befiel mich wieder das angenehme Gefühl der Sicherheit.

Auf meinem Platz im Lehrerzimmer lag ein Zettel. Der Direktor ließ mir ausrichten, dass ich sofort zu ihm kommen solle. Die Aufforderung war rot unterstrichen. Ich nahm an, er hätte wegen der Aufsätze endgültig die Geduld verloren oder für meine Saumseligkeit einen Rüffel einstecken müssen, weil unsere Zensuren noch in der Statistik des Kreises fehlten. Wegen solcher Dinge waren wir uns in letzter Zeit immer öfter in die Haare geraten, an dem Tag legte ich mir ein paar Ausreden und Entschuldigungen zurecht - ich beharrte auf meiner frohen Stimmung.

Im Vorzimmer saß Frau Welter, die Sekretärin, vor ihrem mit Papier übersäten Schreibtisch und tippte eifrig. Sie machte mir ein Zeichen, dass ich zum Chef durchgehen solle. Den schien der Ordner mit den korrigierten Arbeiten nicht zu interessieren, er nahm ihn mir zwar aus der Hand, legte ihn aber ohne Weiteres zur Seite. Ich war für Sekunden irritiert, denn sonst pflegte er solche Konvolute unverzüglich und mit hoffnungsvollem Eifer durchzublättern. Ohne auf meinen Gruß geantwortet zu haben, wies er mir, nur mit einer Handbewegung, einen Platz in der Besuchersitzecke an. Als ich saß, blickte er mich aufmerksam an, gleichzeitig herrschte für wenige Sekunden eine für ein Schulhaus ganz ungewöhnliche Stille. Seufzend sagte er dann, dass großer Ärger im Anzuge sei. Nur selten lässt er seinen Stimmungen so freien Lauf. In solchen Momenten, wenn er einmal nicht den überlegenen, stets optimistischen Pädagogen mimt, finde ich ihn sympathisch. Dass er mir einen saloppen Umgang mit Lehrplänen zum Vorwurf machte und mir nach seiner Meinung zu legere Umgangsformen ankreidete, war mir nicht nur einmal zugetragen worden. Während ich noch überlegte, was nun schon wieder gegen mich vorliegen könnte, war er längst offiziell geworden, hatte sich hinter seinem Schreibtisch zu gerader Haltung aufgerichtet und die Gummibandkrawatte zurechtgezerrt. Von zwei Vorkommnissen habe er mir Kenntnis zu geben. Ich befahl mir, ruhig zu bleiben, weil ich wusste, dass gleich die Wörter »Ihr Schüler« oder »Ihre Schülerin« fallen würden und dann Wut in mir aufstiege, weil diese Ausdrucksweise Mitschuld an zerbrochenen Fensterscheiben und bekritzelten Tischen unterstellt. Zu ähnlichen Gelegenheiten hatte ich schon Lust verspürt, ihm seine akkurat geordneten Signierstifte, mit denen er in pädagogischen Fachzeitschriften hervorhob, was er demnächst zitieren würde, vom Tisch zu fegen oder die Stundentafel, auf der ich von blauen Metallplättchen symbolisiert wurde, von der Wand zu reißen. Einmal hatte ich Eveline von meinen Anwandlungen erzählt. Sie war in Lachen ausgebrochen und hatte mir erwidert, dass man sich in Gerichtsverhandlungen noch ganz andere Sachen anhören und doch kaltes Blut bewahren müsse. Ich hatte mit der Frage die Oberhand behalten, ob kaltes Blut für einen Lehrer wünschenswert sei.

Dass ich angesichts der Wichtigkeit seiner Mitteilungen Notizen zu machen hätte, gehörte noch zu den Vorausschickungen des Chefs. Ich hatte kein Schreibzeug mitgebracht. Mit einer Geste, die Missbilligung und Hoffnungslosigkeit ausdrücken sollte, schob er mir Papier und Kugelschreiber zu und eröffnete mir, dass eine meiner Schülerinnen während einer Discoveranstaltung in der Schule mit einem Jungen in einem dunklen Raum »zugange« gewesen sei. Nur durch das zufällige Erscheinen der Pionierleiterin hätte das »Ärgste« verhindert werden können, immerhin hätten die Wolldecken der jungen Sanitäter ausgebreitet auf dem Fußboden gelegen. Ich versuchte, mich zu erinnern, was wir am Vorabend für Wetter gehabt hatten, ob, wie häufig in letzter Zeit, ein Gewitter niedergegangen war, sodass die beiden keinen anderen Platz für ihre Knutschereien gefunden hatten. Es fiel mir aber nicht ein, ich hatte Stunde um Stunde über den Aufsätzen gebrütet, der ganze Tag war in diesem Moment weg. Wie gelöscht. Aber war das wichtig? Wetter hin, Wetter her. Er musste doch auch wissen, dass sich derartige Kussszenen an anderen Schulen jeden Tag während der Hofpausen abspielten und dort niemand daran dachte, sie zu schweren Disziplinverstößen aufzubauschen. Er aber tat, als lebten wir hier auf einer Insel. Was wollte er konservieren, wenn er immerfort davon sprach, »dass man den Anfängen zu wehren habe«.

Ich konnte nicht mehr an mich halten, ich setzte an, um mich zum Fürsprecher des Pärchens aufzuschwingen. Endlich wollte ich ihm sagen, er möge zu begreifen versuchen, dass sich die Zeiten geändert hätten. Eigentlich, so wollte ich hinzufügen, sollten wir uns freuen, wenn die Jugendlichen frei und offen Gefühle äußerten, die wir ihnen oft absprächen.

Ich kam jedoch nicht dazu, meine Theorien zu verkünden, der Chef schnitt mir das Wort ab und ging zur zweiten »Sache« über. Gelangweilt lehnte ich mich zurück, denn ich erwartete eine ähnliche Geschichte wie die erste. Ich schrak erst auf, als nach dem Namen Simone Kreuzner das Wort Selbstmordversuch fiel. Das Mädchen hätte während der ersten Stunde versucht, sich mit einem Taschenmesser die Pulsadern aufzuschneiden. Zum Glück wäre die unterrichtende Kollegin, die Geschichtslehrerin Ulrike Sandau, noch rechtzeitig von der Banknachbarin des Mädchens informiert worden. Wahrscheinlich dachte er, dass auch in diesem Fall »das Ärgste« verhindert werden konnte, sprach es aber nicht aus. Man hätte ihn sofort herbeigerufen, die unverzüglich angestellte Befragung war indessen ohne Ergebnis geblieben. Die Kreuzner hätte in einer Art geschwiegen, die er nur als verstockt bezeichnen könnte. Mich ärgerte der verurteilende Tonfall, obwohl ich in diesem Moment auch nichts weiter als eine grenzenlose Verblüffung für das fühlte, was meine Schülerin Simone Kreuzner getan haben sollte. Ein Zufall, dass ich als erstes dachte: »meine Schülerin?«

Nun müsste er, fuhr der Alte fort, nachdem er sich vergewissert hatte, dass ich mitschrieb, entsprechend dem für solche Fälle vorgesehenen Katalog von Maßnahmen die Eltern des Mädchens benachrichtigen. Um die Mittagszeit wäre Gelegenheit, die Mutter ans Telefon rufen zu lassen, den Tipp habe er von der Sekretärin. Die sei übrigens schon mit der Reinschrift eines Berichtes beschäftigt, den er der vorgesetzten Dienststelle beim Rat des Kreises zukommen lassen werde. In den nächsten Tagen würden wir gemeinsam der Familie Kreuzner einen Besuch abstatten. Vor Alleingängen in dieser Angelegenheit warnte er mich eindringlich. Die Warnung klang wie ein Verbot. Die erste Geschichte allerdings sollte ich noch am gleichen Tage klären, und zwar durch einen Elternbesuch, zu dem er mich schon angemeldet hatte. Nach den Pfingstfeiertagen wäre dann freie Bahn für die »Sache Kreuzner«. Die offizielle Bezeichnung war gefunden, er sprach immer schneller, wahrscheinlich, weil er spürte, dass es in wenigen Sekunden zur Pause klingeln würde, der Schulbetrieb ist ihm in vielen Dienstjahren in Fleisch und Blut übergegangen. Vielleicht wollte er auch in mir den Widerspruch lähmen, den er zu Anfang sicherlich gespürt hatte. Der war inzwischen verschwunden, hatte sich in Luft aufgelöst. Voller Ingrimm musste ich mir eingestehen, dass der Alte wieder einmal seine »klaren Verhältnisse« hergestellt hatte, ich konnte mir weitere Worte sparen. Ich war ohnehin entlassen, er sah ungeduldig auf die Uhr und erhob sich. Beim Verlassen seines Büros sah und roch ich, dass er schwitzte. Über alle Entwicklungen in diesem Fall müsste ich genau Protokoll führen, es sei dringend zu empfehlen, sich bei einer derart brenzligen Sache abzusichern, rief er mir nach.

Im Lehrerzimmer vermied ich jedes Gespräch, als ich meine Aktentasche holte. Bis zum Klingelzeichen sortierte ich in einem Vorbereitungsraum mit Magneten versehene Plastestreifen, auf denen die Strukturen des deutschen Satzes dargestellt waren. Was mir durch den Kopf ging, war strukturlos: halbe Sätze, kein klarer Gedanke.

Ich fühlte mich miserabel, als ich meine Klasse betrat, bemüht um das zügige Tempo, das man von mir gewohnt war, mit keinem Wort auf zwei verweinte Mädchengesichter reagierte. Meine Unsicherheit war so groß, dass ich ohne Begrüßung die Nummern schriftlicher Übungen bekannt gab. Mit einem scharfen: Fangt endlich an! meinte ich mich für diesen Tag aus der Affäre ziehen zu können. Niemand wagte zu murren. Dennoch spürte ich die Enttäuschung der Schüler. Ich hatte ihnen in dieser Stunde ein Spiel versprochen, sie sollten Episoden aus einem etwas langatmigen Jugendbuch zu kleinen Theaterstücken umformen, Autoren, Regisseure, Dramaturgen, Schauspieler sein dürfen. Statt dessen Lückentexte.

Ich stellte mich ans Fenster, um in das sandige, steppenähnliche Flachland mit verstreuten kleinen Kiefernwaldungen darin zu blicken.

Mit Ulrike Sandau konnte ich erst während des Mittagessens reden. Wir setzten uns in einen separaten Raum und löffelten unsere Suppe. Ich bemerkte, dass Ulrike sich zum Essen zwang, sie schien fix und fertig zu sein. Ausgerechnet bei ihr musste diese unangenehme Geschichte passieren. Dabei waren ihre Schwierigkeiten weiß Gott schon groß genug. Bis zu diesem Tag hatte ich sie immer mit einer gewissen Herablassung behandelt, ein bisschen mitleidig, ein wenig ironisch. Mir wurde plötzlich klar, dass dies die bequemste Art war, sie loszuwerden. Wenn man ihr nicht zuhörte, kannte man ihre Probleme eben nicht. Ulrike Sandau schuftet wie ein Pferd, verfertigt seitenlange Unterrichtsvorbereitungen, schleppt Taschen voller Anschauungsmaterial an und versichert jedem Vorgesetzten, dass sie mit Leib und Seele Lehrerin ist. Aus irgendeinem Grund haftet ihr der Ruf an, dass man sich bei ihr etwas herausnehmen darf. Selbst für die friedlichsten Schüler scheint es von Zeit zu Zeit geboten, in Ulrike Sandaus Unterricht verrückt zu spielen. In dem Maße, wie es immer ärger zugeht, raucht sie entsetzlich viel, trinkt in jeder Pause Kaffee und schluckt Kopfschmerztabletten. Im Laufe eines Schuljahres braucht sie immer härtere Sachen, sie fängt im September mit relativ harmlosem Zeug an, um im zweiten Schulhalbjahr bei Copyrkal anzulangen. Sie magert ab und redet und redet, vor allem darüber, was sie besser machen will. Betritt sie das Lehrerzimmer, wird sie angesehen wie ein Eindringling oder Plagegeist, der nur gekommen ist, um Nervosität und Unruhe zu verbreiten.

Als wir aufgegessen hatten, war immer noch kein Gespräch in Gang gekommen. Stumm hockten wir da, Ulrike sah nicht einmal auf. Mich überkam die Vorstellung, dass sie so auch ihrem Mann abends gegenübersitzen könnte. Wortlos. Blicklos. Er ist der Direktor einer ländlichen Zuckerfabrik, ständig mit Terminen und Projekten überladen und sehr erfolgreich. Sooft seine Leistungen und Meriten in der Zeitung gewürdigt werden, sonnt sich auch Ulrike in diesem Glanz und versichert immer wieder, dass ihr Mann natürlich weder Zeit noch Kraft aufbringt, sich mit ihren Problemen zu befassen. Dass das nicht nur leeres Gerede, sondern die Wahrheit sein könnte, kam mir zum ersten Mal in den Sinn, als ich Ulrike so dasitzen sah. Ergeben, hilflos, wie auf den Kopf geschlagen. Zwar kannte ich Ulrikes Mann kaum, aber da er die Tablettenkauerei seiner Frau mit offenbarer Gelassenheit hinnahm, traute ich ihm plötzlich zu, dass er zur Kreuzner-Geschichte die Meinung äußern würde, dass man lebensmüde Leute gewähren lassen sollte. Krampfhaft suchte ich nach einem Ansatz für ein Gespräch über den Vorfall von heute Morgen. Doch meine Gedanken schweiften immer wieder ab.

Zu meiner Überraschung begann Ulrike zu sprechen. Sie überredete mich zu Kaffee und einer Zigarette, sagte jedoch kein Wort über Simone Kreuzner. Ich verlor die Geduld und brachte die Rede abrupt auf die Geschichte, verlangte eine Schilderung und Vermutungen über Simones Motive. Sofort legte Ulrike den Kopf auf den Tisch und heulte los. Meine Stimmung schlug wieder um, ich fühlte mich hilflos. Was sollte ich ihr sagen? Ich hatte begriffen, dass ihr nicht nur der Zwischenfall mit Simone Kreuzner zu schaffen machte. In derartigen Situationen, wenn mir klar wird, dass es sich wirklich um auswegloses Unglücklichsein handelt, weiß ich nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich erzeugt allein die Befürchtung, sich eventuell falsch zu verhalten, Hemmungen. Zum Beispiel habe ich Angst, den Eltern eines Schülers zu begegnen, der vor längerer Zeit bei einem Mopedunfall zu Tode gekommen ist, weil ich nicht weiß, ob sie von mir erwarten, dass ich von dem Jungen spreche, den ich auch unterrichtet habe. Vielleicht fällt es uns immer schwerer, zu solchen Dingen das richtige Verhältnis zu finden, weil wir das Verdrängen immer perfekter beherrschen, Sturzfluten von Musik, Filmen, Reisen uns neue Arten von Vergessen möglich machen. Mir ist aufgefallen, dass nach der Beerdigung des Jungen, die mehrere seiner Mitschüler nicht durchstanden und weggeführt werden mussten, niemand mehr von ihm sprach.

Nach einer Weile beruhigte sich Ulrike, und ich erfuhr, wie sich die »Sache Kreuzner« abgespielt hatte.

Die Stunde, in der es um die Ursachen des ersten Weltkrieges ging, war zunächst ganz normal verlaufen. Ein bisschen hätte es allerdings »geknistert«, sicher wegen der Discogeschichte, denn die Sekretärin hatte das betreffende Mädchen aus dem Unterricht zum Chef geholt. Nach einer Weile hatte sich dann herausgestellt, dass mehrere Schüler ihre Hefte und die Hausaufgaben vergessen hatten. Ulrike hatte sich doch noch aufgeregt und die Bummelanten in ein »Ordnungsheft« eingetragen. Plötzlich war Simones Nachbarin, ohne sich zu melden, aufgesprungen und hatte geschrien, dass Simone sich die Pulsadern aufschneiden wolle. Ulrike hatte alles fallen lassen, war zu dem Mädchen gestürzt und hatte es aus der Bank gerissen. Simone hatte tatsächlich ein blankes Taschenmesser in der Hand gehalten, ob sie wirklich die Absicht gehabt hatte, sich damit etwas anzutun, blieb unklar. Dass der Direktor auch nichts herausgefunden hatte, was eine Erklärung liefern könnte, wusste ich schon. Die Banknachbarin jedenfalls behauptete steif und fest, gesehen zu haben, dass Simone das Messer angesetzt und Schneidebewegungen ausgeführt hatte. Außerdem gab sie an, dass Simone ihr vor längerer Zeit anvertraut hätte, dass sie »es vorhat«. Das Taschenmesser, das der Chef in Verwahrung genommen hatte, war nach Ulrikes Auskunft sehr scharf. Mir hatte es der Chef nicht gezeigt.

Ulrike zündete die nächste Zigarette an, dann äußerte sie, dass sie zu der Überzeugung gelangt wäre, die ganze Geschichte sei eine gegen sie gerichtete Provokation, ein Racheakt vermutlich, durch den sie vollends unmöglich gemacht und aus dem Schuldienst geekelt werden sollte. Aus alter Gewohnheit nickte ich.

Sollte sie glauben, dass ich ihr zustimmte. Ihr Mangel an Einsicht war in dieser Hinsicht fast grotesk. Warum in aller Welt sollte man sie auf diese Weise provozieren? Sie konnte mit leisem Gezisch und Pfeifen oder hartnäckigem Husten und Niesen viel besser geärgert werden. Und Rache? Ulrike hatte in der Schule noch keiner Fliege etwas zuleide getan.

Während ich meinen Gedanken nachhing, war sie wieder in krampfartiges Schluchzen verfallen. Ich begriff, dass die geheime und in schlaflosen Nächten ausgemalte Angst, eines Tages wegen Unfähigkeit entlassen zu werden und mit dieser Nachricht nach Hause gehen zu müssen, sie jetzt überschwemmte.

Sie tat mir leid. Jahrelang hatte ich mich an der Dünkelhaftigkeit des Kollegiums ihr gegenüber bedenkenlos beteiligt, jetzt hatte mich ein Vorfall in meiner Klasse aufgeschreckt und scheinbar hellhörig gemacht. Wie um etwas gutzumachen, begann ich, sie zu trösten, redete daher, bezeichnete das Geschehnis als eine nicht ernst gemeinte Sache, den Streich einer dummen Göre, die sich interessant machen oder vielleicht Liebeskummer signalisieren wollte. Einmal in Eifer geraten, salbaderte ich über Gefühlsstrukturen während der Pubertät, verkündete wie eine Heilsbotschaft, dass niemand ihr ans Fell könne, sie habe sich völlig korrekt verhalten.

Erst als Ulrike plötzlich entspannt und beinahe zufrieden dreinblickte, hielt ich erschrocken inne. Wie wenig Trost sie brauchte! Ihr genügte es, einmal zu hören, dass sie etwas richtig gemacht hätte und keine Vorwürfe verdiente. Da fühlte ich mich noch einmal so schäbig wie am Vormittag in meiner Klasse. Ich wusste nichts, hatte noch kaum nachgedacht. Konnte ich beurteilen, was sich da anspann? Mehr als zehn Jahre war ich in dem Beruf, »ein alter Hase« fast, der Erfahrungen gesammelt, Initiativen, Maßnahmen, neue Methoden und Direktiven bündelweise über sich ergehen lassen hatte. An den Schuhsohlen hatte ich es mir abgelaufen, dass sich bei der Suche nach einem Sündenbock ein Quäntchen Schuld immer Lehrern und Schule zuschieben ließ. Nicht zuletzt Eveline redete gelegentlich vom Versagen der »Erziehungsträger«, ein Ausdruck, von dem ich meinte, er müsse mir den Magen umdrehen. Aber jetzt? Mit einer solchen Affäre war ich bisher noch nicht konfrontiert worden. Nicht einmal vorstellen konnte ich mir, was ein Mädchen wie Simone Kreuzner veranlassen mochte, derartig aus der Rolle zu fallen. Ein vierzehnjähriges Küken, das sein Leben noch vor sich hatte!

Ein Satz schoss mir in diesem Augenblick durch den Kopf, der mir von einem Lehrer gesagt worden war, als ich, wenig älter nur als Simone heute, Schüler einer erweiterten Oberschule war. (Noch ahnte ich nicht, dass ich durch die »Sache Kreuzner« wieder in die zwischen Börde und Harzvorland gelegene Kleinstadt kommen würde.) Mir als jungem Menschen, hieß es in einem Gespräch - dessen Anlass ich vergessen habe, in dem aber wahrscheinlich »erzieherisch auf mich eingewirkt werden sollte« -, stünde kein Recht auf Traurigkeit zu. In dem Alter hätte einem »prinzipiell der Himmel voller Geigen zu hängen«. Damals hatte ich gelacht, nicht weil mir dieses Postulat widersinnig erschienen wäre, mir fiel dazu nur ein gängiges Schimpfwort ein. Nun stand ich voller Erschrecken vor der Einsicht, dass ich von solchen Sinnsprüchen wahrscheinlich nicht mehr allzu weit entfernt war.

Ich ließ mir von Ulrike eine weitere Zigarette aufschwatzen, wehrte aber den Likör ab, den sie hinter Stößen von Heften und Büchern in ihrem Schrank verwahrte und jetzt hervorholte. Sie goss sich die Tasse halb voll und trank mit gespieltem Widerwillen. Nicht lange danach fing sie an, mir Details aus ihrer Ehe anzuvertrauen, die sie aber mit Sicherheit schon überall ausposaunt hatte. Am meisten wünschte sie sich, schwanger zu werden, um endlich einmal das Babyjahr auskosten zu können, wie die jungen Dinger, die nicht einmal die Absolventenzeit durchhielten. Aber in der Beziehung spiele sich bei ihnen nicht mehr viel ab, die Arbeit mache sie so kaputt, dass sie regelmäßig vor dem Fernsehgerät einschliefen.

Da hatte ich den Erfolg meines billigen Zuspruchs. Ich hatte etwas über Simone Kreuzner erfahren wollen, stattdessen musste ich mir Tiraden über die leicht abgenutzten Sehnsüchte der Geschichtslehrerin Ulrike Sandau anhören. Der Ärger darüber brachte mich auf die Idee, ihr einmal rückhaltlos reinen Wein einzuschenken. Ich knallte ihr meine Wahrheiten förmlich um die Ohren, riet ihr, sich nicht länger lächerlich zu machen und nach einer Tätigkeit Ausschau zu halten, die sie bewältigen könne. So dürfe es einfach mit ihr nicht weitergehen, sie müsse endlich einsehen, dass sie zur Lehrerin nicht tauge. Es war wie ein Rausch, ich hatte das Gefühl, eine längst fällige Verpflichtung zu erfüllen. Ulrike indessen begriff nicht einmal, womit sie meinen Ausbruch provoziert hatte. Sie stand auf, sah mich ganz erstaunt an und erwiderte nur, dass sie sich so etwas nicht anhören werde. Dann nahm sie ihre Tasche und ging. Sie verabschiedete sich nicht.

Ich blieb noch eine Weile sitzen und überlegte, ob ich vielleicht zu weit gegangen war. In dem Moment sah ich mich jedoch in der Rolle dessen, der helfen wollte und dafür vor den Kopf gestoßen wurde. Heute würde ich mich wahrscheinlich ganz anders verhalten. Damals vermochte ich nur zu denken, dass mir Ulrike Sandaus Zukunft als Lehrerin egal sein könne. Ich glaubte, selbst genug Trödel am Halse zu haben. Mit fremdem wollte ich mich nicht befassen.

Ich stand auf und trug das Geschirr zur Küche, wo ich für die Zigarettenkippen auf den Suppentellern und wegen der klebrigen Tasse angeschnauzt wurde.

Inzwischen war es wieder drückend warm geworden, ich fühlte mich schwerer und klotziger denn je, als ich auf mein Fahrrad stieg. Immer mehr geriet ich in die Vorstellung, auf der Stelle zu treten, in einem Traum zu sein, in dem es keine Zeit gibt und die Entfernungen sich zu Unendlichkeiten dehnen. Die Straße, die ich sonst »wie meine Westentasche« kannte, sah unbekannt aus. Ich begann, heftig zu schwitzen.

In der Wohnung nur die deprimierende Unordnung, die ich am Morgen hinterlassen hatte. Ich duschte kalt, zog ein sauberes Hemd an, setzte mich ins Wohnzimmer und versuchte, die Zeitung zu lesen. Neuigkeiten, die ich konsumierte, die aber nicht in mich eindrangen. Nach ein paar Minuten gab ich es auf. Der gegen die Fensterscheiben drückende Lärm vereitelte jeden Versuch, mich zu konzentrieren. Ich schaltete die Stereoanlage ein, wühlte unentschlossen im Schallplattenstapel, wählte schließlich Bob Dylan, stülpte die Kopfhörer über und dachte an Simone Kreuzner. Auf einmal wurde mir klar, dass von dem Mädchen Gefahr ausging, sie konnte mir mit diesem Selbstmordquatsch (anders konnte ich es damals nicht empfinden) alles kaputtmachen. Wenn ihre Drohung ernst gemeint war, wenn beim nächsten Mal »das Ärgste« nicht verhindert werden könnte, dann spielte ich in der Angelegenheit zweifellos eine Rolle. Die Spielregeln kannte ich. In rasendem Tempo würden sich Neuigkeiten, Andeutungen, Halbwahrheiten in den Ortschaften verbreiten, dagegen wäre ich machtlos, und eine Kleinigkeit würde schon an mir hängen bleiben. Zum Beispiel könnte man sich zuflüstern: Bei dem in der Klasse ist ein Selbstmord geschehen. Wer es nicht auszusprechen wagte, der dächte es. Ganz zu schweigen von den Reaktionen beim Kreis. Wie würde man eine derartige Geschichte »eintakten«, »einordnen«, »einschätzen«? Ich kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich mein Bündel schnüren würde, um all dem zu entgehen.

Wut auf das Mädchen ergriff mich. Du verdammtes Biest, dachte ich, wenn ich dein Vater wäre, würde ich dich durchprügeln, damit du zur Vernunft kommst. So oft dachte ich »du Biest«, dass ich die Wörter sogar vor mich hinsprach, bis ich vor meiner eigenen Stimme erschrak. Andererseits, überlegte ich dann, könnte ich schließlich auch schuld an der Kurzschlussreaktion des Mädchens sein. Da war meine Neigung zum Aufbrausen, in bestimmten Situationen innerhalb von Sekunden in Wut zu geraten. In der großen Schule, wo ich als Lehrer zu arbeiten begonnen hatte, war es mir manchmal passiert, dass ich mich nicht beherrschen konnte und zuschlug. Das schien mir jetzt unendlich weit zurückzuliegen, später hatte ich mich nicht mehr dazu hinreißen lassen. Aber vielleicht hatte ich Simone beschimpft, ihr Fünfen verpasst, Tadel ausgesprochen und eingeschrieben, ihr Unfähigkeit attestiert? Doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mich an keine Auseinandersetzung mit diesem Kind erinnern. Mit diesem Kind, dachte ich nun und wiederholte es einige Male. Auf diese Weise begriff ich, wie weit ich von einem wirklichen Verstehen entfernt war und dass es unwichtig war, ob ich am Ende hierbliebe oder nicht. Als unverständliche Wesen waren mir Kinder oft erschienen, ich musste sie bändigen, ein Rohmaterial, das ich zu formen hatte. Auch alte Menschen waren mir immer unbegreiflicher geworden, ich ertrug es nicht, dass sie in einer nach eigenen Wünschen und Vorstellungen veränderten Welt lebten.

Allmählich wirkte die Musik, ich begann, mich sicherer zu fühlen, bald glaubte ich mich in der Lage, auch mit dem Problem fertig werden zu können, das durch Simone Kreuzners Tat entstanden war. Meine Befangenheit löste sich so weit, dass ich sogar die ersten Notizen niederschrieb. Als ich auf die Uhr schaute, war es halb vier und höchste Zeit, zum Elternbesuch zu fahren, um über die »Knutschangelegenheit« zu reden. Ich schaltete den Plattenspieler aus, räumte notdürftig auf, legte Hemden, Wäsche und Toilettenbeutel in eine Reisetasche, Eveline und ich wollten die Pfingstfeiertage am einzigen See dieser Gegend zubringen, es war unser fünfter Hochzeitstag. Eveline hatte es sich so gewünscht, um die Zuweisung für den Bungalow des Kreisgerichts regelrechte Fehden ausgetragen. Seit Tagen befasste sie sich mit den Vorbereitungen für die Fahrt. Kurze Ausbrüche aus ihrem Prozesstrott sind mit den Jahren für sie immer wichtiger geworden, vor allem braucht sie das Gefühl, nicht sofort erreichbar zu sein.