Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Schnyder & Meier

- Sprache: Deutsch

Ein mitreißender Krimi über die Schuld einer Stadt und das Trauma einer Familie. Auf einem Zürcher Filmfestival feiert ein umstrittenes Dokudrama über die kolonialistische Vergangenheit der Stadt Premiere. Als eine junge Frau im Archivmaterial ihre lange verschollene Mutter zu erkennen glaubt, nehmen Werner Meier und Zita Schnyder Ermittlungen in dem Cold Case auf. Die Spuren führen die beiden zur Familie der Filmregisseurin – und hinter Reichtum und Renommee tun sich menschliche Abgründe auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2023 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

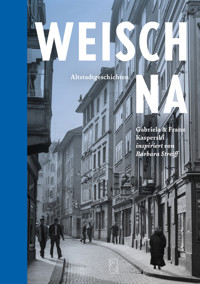

Umschlagmotiv: Elisabeth Ansley/Arcangel.com

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-979-2

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmässig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Bin weder Sklavin noch schön – ich bin Queen Mary.

Bevor du weitergehst, vergiss das nicht.

Ich bin hier, um euch zu verfolgen,

euch im Schlaf heimzusuchen,

euch an eure Geschichte zu erinnern.

«Was denkt das Denkmal – ich bin Queen Mary» von Henrik Holm.

Aus dem Englischen von J. Lange und T. Schult.

Prolog

St. Croix/Karibik, 29. Juli 1841

Sie hielt den meterdicken Mahagonibaum umfasst, als wollte sie ihn aus den Wurzeln heben. Ihr Nacken schimmerte, die Kette glänzte, das Haar kräuselte sich feucht. Er machte sich bereit zum Angriff, die Waffe ausgestreckt, widerwillig, er war kein Mann der Gewalt. Aber das Ungeziefer müsse weg, so hatte es ihm sein Vater aufgetragen.

Mitten in der Bewegung erstarrte er, weil tief aus ihrem geöffneten Schlund ein Grollen ertönte. Wie ein Tier stand sie da, die Stirn an einen Ast gedrückt, die Fingernägel in die Rinde gekrallt, den Bauch mit dem Stamm verschmolzen. Hin und her, ein stetiges Wiegen, dann ein Schrei, lang gezogen und allumfassend. Bis etwas aus ihr herausglitt und sie zusammenbrach, in einer Lache aus schmutziger Flüssigkeit.

Ohne zu überlegen, trat er zu ihr, bückte sich, durchtrennte die Nabelschnur mit der Machete. Sah nicht das glitschige dunkle Paket, nicht das Blut, das in der Erde versickerte. Sah nur die Fingerchen, vom Leben erschöpft, bevor es begonnen hatte. Er wischte die Klinge ab, zögerte, hatte schon zu viel Zeit verloren und kam doch nicht weg.

Ein neuer Laut, mehr Röcheln als Schrei. Erneut glitt etwas aus ihr heraus, ein zweites Kind, ein Zwilling. Es schien hell, noch heller als das Mondlicht auf der Lichtung, und es strampelte. Der Atem der Mutter verströmte, dann kippte sie zur Seite. Auch diesmal durchtrennte er die Schnur, packte danach das schreiende Bündel, schob es sich unter das Hemd. Fühlte die Wärme bis tief in sein Herz. Er bedeckte den toten Körper der Frau mit Laub, nahm ihr vorsichtig die Kette vom Hals. Sie hatte als Dienstmädchen im Haus gearbeitet. Hatte ihm Kaffee gekocht, seine Wäsche gewaschen. Sorry, hätte er gern gesagt. Entschuldigung. Aber es hätte keinen Sinn gemacht, es war zu spät. Als er zurückging, bemerkte er einen Tropfen Blut auf der hellen Seide seines Hemdes. Schwarzes Blut.

1

Montag

«Es hat geklingelt.» Zita wand sich aus Meiers Armen. Auf seiner Stirn glitzerte Schweiss, das Haar war verwuschelt, im Kerzenlicht bemerkte sie silberne Strähnen.

«Ich denke eher, dass Sergeant Pepper gewinselt hat.» Meier horchte. «Da, schon wieder. Ich sag’s dir: Unser bretonischer Hund verträgt kein Zürcher Wintergewitter. Gleich fängt’s nämlich an zu kübeln.»

«Ich sehe lieber mal nach.» Zita schlüpfte in sein Hemd und stand auf. Als sie sich reckte, um das Dachfenster runterzuklappen, vernahm sie Stimmen aus dem Garten.

«Kommt Jessie erst jetzt nach Hause? Und bringt ausserdem jemanden mit?»

«Na, wenn schon …» Meier war milde mit der Pflegetochter. Zu milde, dachte Zita, die sich in einem Dauerkriegszustand mit ihr befand.

«Sie hat Vertrauen zu uns, sonst würde sie sich das nicht trauen. Es sind Teenager-Schwurbeleien.»

«Jessie ist grad sechzehn geworden. Wir haben Abmachungen hier.»

«Du bist zu streng.»

«Eine muss es ja sein. Lily und Jessie wickeln dich beide um den Finger.»

«Bei Frauen …»

«Keine Pauschalisierungen, bitte. Ausserdem … Lily ist vier.»

«Bei den weiblichen Mitgliedern dieses Haushalts bin ich hoffnungslos nachgiebig. Wie du weisst.»

«Das klingt nett. Ist aber feige. ‹Ich schaffe es nicht, Nein zu sagen, übernimm du das.› Genau das macht unseren Mental Load so exorbitant.»

«Sprich Deutsch bitte. Ausserdem dachte ich, du willst keine Pauschalisierungen.»

Zita musste lachen. Solche Auseinandersetzungen erinnerten sie an früher, als Meier noch ein Streichquartett hatte und sie als junge Masterstudentin zum ersten Mal in einen seiner Kriminalfälle hineingezogen wurde.

Barfuss tappte sie über die Dielen zur Tür des Dachzimmers und dann die schmale Stiege hinunter. Im ersten Stock hielt sie inne. Alles gut, schwerer Kinderatem kam aus den halb geöffneten Türen. Die Jungs, Theo und Finn, acht und bald sechs, waren zu zweit, und Lily wurde von Sergeant Pepper bewacht. Er hob ein Augenlid und blinzelte sie an. Nein, von Wetterstress war da nichts zu spüren.

«Die Person, die ich suche, heisst Zita. Ich muss mit ihr sprechen.»

Diesmal hatte sie die Stimme ganz deutlich vernommen, sie drang vom Eingang unten durchs Treppenhaus, sprach Englisch, klang aufgeregt.

«Wohnt sie nicht hier? Zita Schnyder?»

«Meine Mam schläft.»

Meine Mam? Hatte ihre Pflegetochter sie gerade Mam genannt? Zita war gerührt und verzieh ihr augenblicklich alles.

Sie stieg die restlichen Stufen hinunter in den Flur, wo sie durch die halb geöffnete Haustür Jessies unförmige Vintage-Parka sah. Die Unterhaltung spielte sich auf dem Vorplatz ihres Häuschens im Sonnenbergquartier ab, eiskalte Luft drang herein.

«Was ist denn hier los?»

«Die Tür soll nicht offen stehen wegen der Holzheizung, ich weiss.» Zita erntete einen Blick aus Jessies mit Kajal umrahmten Augen unter der breiten Mützenkrempe. «Die will was von dir.»

«Lenk nicht ab, Jessie», sagte Zita. «Du bist zu spät heimgekommen. Morgen hast du Schule.»

«Stress dich, Bra.»

Türknallend verschwand Jessie in ihrem Studio, der ehemaligen Werkstatt, die vom schmalen, verwilderten Garten umgeben einseitig ans Haus grenzte.

Zita unterdrückte ein Lächeln. «Entschuldigung.» Sie musterte die Besucherin, ihr krauses, zu einem Dutt gebundenes Haar, die weite Jogginghose, die dünne Jacke, die Turnschuhe mit den dicken Sohlen, den prallen Rucksack.

«Mein Name ist Nelly Gomez», sagte sie in amerikanischem Englisch. Sie blickte über die Schulter zurück, in den dunklen Garten, wieder zu Zita, fingerte gleichzeitig an einer Halskette herum, an einem Symbol, das aussah wie eine kleine Fackel. «Ich suche meine Mutter. Sie wird vermisst.»

«Oh.» Zita hatte nicht mit so etwas gerechnet. «Und wie kann ich da helfen?»

Nelly ging nicht auf die Frage ein. «Vor einigen Wochen haben wir eine Nachricht bekommen. Mit der Post, ohne Absender.» Sie holte einen Zettel aus der Tasche ihrer Trainingshose, faltete ihn auf. «Called a murderer long ago. 11313.» Ihre Stimme zitterte, als sie es vorlas. «Wurde Mörder genannt, vor langer Zeit. Die Zahlen könnten ein Datum sein. 11.3.2013.»

«Was ist da passiert?», fragte Zita.

«Ich weiss es nicht. Mam wird ja schon viel länger vermisst. Aber das Wort Mörder … ich habe Angst, dass sie … es könnte ein Hinweis sein. Zur Polizei kann ich nicht … sie haben uns noch nie … die lachen mich nur aus –»

Zita unterbrach den Redeschwall. «Warum kommst du damit zu mir?»

«Du kannst mir helfen, meinte Herr Apfelbaum.» Ach so. Eli steckte dahinter, Eli Apfelbaum, Meiers Arbeitspartner. Meier und Eli führten die Agentur für besondere Affären seit einem knappen Jahr. Eine ihrer Spezialitäten war die Personensuche bei auseinandergerissenen Familien.

«Wie bist du auf die Agentur gekommen?»

«Ich habe meiner Granny aus der ‹New York Times› vorgelesen und das hier entdeckt.» Nelly nestelte in ihrem Rucksack, holte eine Dokumentenmappe hervor und daraus eine herausgerissene Zeitungsseite. «Extraordinary Family Reunion: The newly founded international Agency for ‹Besondere Affären› tops the FBI», so lautete die Schlagzeile.

Zita kannte den Artikel. Er hing gerahmt bei Apfelbaum & Meier im Büro. Dass er kurz nach Eröffnung ihrer Agentur erschienen war, war hilfreicher als jedes Marketing gewesen. In dem erfolgreich gelösten Fall war es um eine Familie gegangen, die seit dem Zweiten Weltkrieg verstreut zwischen Warschau, Amsterdam und Jerusalem lebte und sich kurz vor dem Tod der Urgrossmutter, einer Holocaustüberlebenden, wiedergefunden hatte. Das Netzwerk des begüterten Teils der Familie reichte bis in die Zeitungsredaktionen, so war der Artikel entstanden.

Für das Online-Interview hatte sich Eli einen Coiffeurtermin, spitze Lederschuhe und ein neues Béret geleistet. Meier war in seiner üblichen Lederjacke samt uralten Sneakers aufgetreten. In der Folge hatten sie einige spannende Aufträge bekommen, und der Gehaltsbonus hatte Zita, Meier und den Kindern Sommerferien in der Bretagne finanziert.

Zita war normalerweise höchstens am Rand involviert.

«Eli hat dich um die Uhrzeit zu mir geschickt?»

«Vielleicht habe ich ihn auch missverstanden.»

Ein Windstoss schüttelte den Birnbaum. Nelly sah sich erneut um, als ob sie Angst hätte.

«Komm erst mal rein.» Zita ging voraus in die Küche, wo der Ofen noch warm war und es nach Holzfeuer roch. «Willst du einen Tee? Setz dich, bitte.»

Zita nahm ihr Handy, das neben dem Wasserkocher am Aufladen war, und schrieb an Eli. «Hast du im vollen Ernst an einem Montagabend um zweiundzwanzig Uhr eine Klientin an mich verwiesen?»

Seine Antwort kam postwendend. «Weil ich gehofft habe, dass du noch auf bist.»

«Aber ich habe Feierabend. Gleich gönne ich mir ‹Mare of Easttown›», tippte sie, abwechselnd mit der Tastatur und dem Wasserkocher hantierend.

«Die Serie mit Kate Winslet?», antwortete Eli. «Die Frau erinnert mich an dich. Warum bloss?»

«Weil wir die Haare färben und alte Lederboots zum Regenmantel tragen.»

«Weil sie Superwoman ist wie du. Zwei Uni-Jobs, vier Kinder, ein Hund … hab ich was vergessen?»

«Den Mann vielleicht?» Zita schickte einen Smiley zurück. Während sie die Teebeutel abtropfen liess, las sie Elis nächsten Text.

«Nelly Gomez kam zu mir, in der Annahme, ich wäre eine Frau. Eli wie Eliane oder Elisabeth. Mein Anblick hat sie so verschreckt, dass kein Wort mehr aus ihr rauszukriegen war. Dabei liegt der Fall genau auf unserer Linie. Wir müssen das allerdings pro bono machen, sie hat kein Geld.»

Pro bono hiess ehrenamtlich, wie die meisten von Elis Fällen. «Wir sind eine Familie von acht Personen, wenn man den Hund und die Schwiegermutter einrechnet. Ich kann mir keine Pro-bono-Fälle leisten», konstatierte Meier jeweils bei dieser Art von Anfragen.

«Mehr Einzelheiten, bitte», schrieb Zita.

«Du sollst unbelastet da rein. Verlass dich auf dein Frauenspitzengefühl.» Frauenspitzengefühl. Eli war wirklich eine Nummer.

Zita sah zu Nelly, die am Tisch sass, unsicher, was auf sie zukommen würde.

«Hast du Hunger?» Ohne die Antwort abzuwarten, durchforstete Zita den Bestand des Süssigkeitenregals. Es war ziemlich geplündert. «Oder willst du ein Sandwich?»

Sie schnitt eine Scheibe von Meiers selbst gebackenem Sonntagszopf ab, legte sie auf den einzigen sauberen Teller aus Plastik mit «Bob der Baumeister»-Motiv, dazu Butter und Käse aus dem Kühlschrank, ein Stück Gurke, eine schlaffe Karotte. Schenkte ein Glas Saft ein. Bemerkte erfreut, dass Nelly sich entspannte.

«Nun erzähl mal.» Sie setzte sich gegenüber von Nelly. «Was ist mit deiner Mutter passiert?»

«Sie heisst Bernardine Gomez. Sie ist vor mehr als zwanzig Jahren verschwunden.»

«Wie alt bist du?»

«Sechsundzwanzig. Damals war ich vier.»

Ein Kind. «Das tut mir sehr leid.» Zita dachte an ihre Kleinen, eingekuschelt in ihren Betten. An Jessie, deren aggressive Playlist durch die angrenzende Wand tönte.

«Ich nehme an, dass es eine polizeiliche Untersuchung gab.»

Nelly tippte auf die Mappe. «Darin sind die Polizeiberichte, die wir bekommen haben. Es waren nicht viele und alle ergebnislos. Die Untersuchung ist eingeschlafen.»

«Du hast deine Grossmutter erwähnt. Ist sie auch hier?»

Nelly verneinte. «Granny heisst Louisa Gomez. Sie hat ihr Gedächtnis verloren … es wurde immer schlimmer … seit einem Jahr lebt sie in einem Heim. Ich bleibe in unserem Haus und jobbe, Granny besuche ich jeden Tag.»

Das klang nach einem schweren Schicksal. Die Mutter verschwunden, die Oma dement.

«Wo ist denn dein Zuhause?»

«St. Croix.»

«Sainte-Croix oberhalb des Neuenburgersees?»

«Mein St. Croix liegt auf den West Indies. Das sind die Jungferninseln, in der Karibik.»

«Und von da kommst du angeflogen, um mit der Agentur zu sprechen? Ohne vorher einen Termin zu machen?»

Die Küchentür ging auf, und Jessie kam wieder hereingeschlurft. Sie hatte die Mütze ausgezogen, die breite Stelle über dem Ohr war zu sehen, wo Jessie das wunderbare schwarze Haar geschoren hatte. «Gibt’s Tee?»

«Beutel sind in der Büchse, Tassen im Schrank. Wasser ist heiss. Setz dich zu uns. Nelly wollte gerade erzählen, warum sie den weiten Weg über den Atlantik gemacht hat.» Sie sah Nelly an. «Vielleicht erzählst du nochmals von dem anonymen Schreiben. Das scheint ja der Auslöser gewesen zu sein.»

«Es ging an Granny. Sie bewahrt ihre Dokumente in einer Schachtel auf. Vor drei Tagen habe ich darin diesen Umschlag gefunden.»

Sie kramte in der Mappe. Der Umschlag, den sie auf den Tisch legte, war an Louisa Gomez im St.-Mary-Heim auf St. Croix adressiert und mit einer Schweizer Briefmarke beklebt. Auf dem Poststempel stand «Zürich». Das Sendedatum lag über einen Monat zurück, Mitte Dezember, vor Weihnachten. «In Zürich aufgegeben, der Name des Heims ist falsch. Das Letzte, was wir damals von Mam gehört haben, ist, dass sie nach Zürich wollte.»

Zita schluckte. «Und darin war der Zettel …» Sie deutete auf den Zettel mit dem eigenartigen Text.

«Nicht nur. Es war auch ein Foto dabei.»

Nelly zog eine Schwarz-Weiss-Aufnahme heraus und gab sie Zita in die Hand, vorsichtig, als könnte sie kaputtgehen. Die Perspektive war ungewöhnlich. Durch einen Spalt in einem Vorhang sah man von hinten auf eine Bühne mit einem Flügel, Blickfang waren die nackte Schulter einer Frau, ihr gekräuseltes Nackenhaar und eine feine Halskette, die verkehrt herum über dem Rücken baumelte. Zita fielen sofort die drei Anhänger auf. «Was ist das?»

Nelly fasste sich an ihren Hals. «Einer ist eine Fackel, ich habe auch so eine. Ein Symbol des Widerstands gegen die Sklaverei. Die anderen beiden sind kleine Macheten. So eine wollte mir Mam schenken. Granny denkt, dass die Frau Mam ist. Dass sie uns ein Lebenszeichen geschickt hat. Nach so vielen Jahren ein Zeichen.» Sie sah erst Zita, dann Jessie an. «Aber ich bin nicht sicher. Ich habe Angst, dass es …» Sie unterdrückte einen Schluchzer. «Für Granny wäre es sehr wichtig.»

Sie hatte über ihr Handy gewischt und zeigte ihnen das Bild einer Frau mit grauem Kraushaar, Eulenbrille, Jeansrock, auf dem Pausenhof einer Schule, umringt von Kindern. «Das ist Granny vor zehn Jahren, als sie noch unterrichtet hat.»

«Sie sieht sehr sympathisch aus.»

Nelly lächelte zum ersten Mal. «Sie ist mein Vorbild. Ihre Familie war arm. Sie hat als Hilfslehrerin gearbeitet. Für ihre eigene Tochter wollte sie mehr. Und sie hat es geschafft. Mam hat in Boston Jura studiert, mit einem hervorragenden Abschluss, und danach in Kopenhagen Musik, an der Königlichen Akademie.»

«Deine Grossmutter hat dich aufgezogen?»

«Weil Mam so jung war, als sie mich bekam.»

Wo sind die Väter in dem Szenario, dachte Zita.

«Am 10. September 2001 wollte Mam über Zürich nach Hause fliegen, für meinen Geburtstag. Sie hat den ganzen Sommer über in Kopenhagen gejobbt, da konnte sie mehr Geld verdienen als auf St. Croix. Sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie unterwegs etwas Wichtiges vorhabe. Ich dachte, es sei ein Konzert, Mam war die beste Sängerin der Welt. Als sie nicht bei uns ankam, hat Oma die Polizei informiert. Es war aber ein Chaos wegen des Terroranschlags in New York.»

«Nine Eleven. An den Tag erinnere ich mich gut.» Zita hatte ihre erste Proseminararbeit geschrieben und die schockierende Nachricht über die beiden Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen waren, im Radio gehört. Jessie, die damals noch nicht auf der Welt war, wollte mehr wissen. Zita erklärte ihr, was es mit den Anschlägen auf sich hatte. «Viele Leute erinnern sich daran, was sie an dem Tag gemacht haben.» Sie wandte sich wieder an Nelly. «Weisst du es auch noch?»

«Ich wollte Mam am Telefon von meinem Ballettauftritt erzählen. Als es nicht klappte, war ich so traurig, dass ich mein Tutu zerrissen habe. Und die Strümpfe.»

Sie machte eine heftige Bewegung, dabei fielen Glas und Teller vom Tisch, Bobs Gesicht bekam einen Riss.

«Sorry, sorry, sorry.»

Zita half Nelly, die Glasscherben aufzulesen und neben dem vertrockneten Basilikum auf der Spüle zu deponieren.

Jessie hatte sich das Foto genommen. «Krasse Perspektive. Vorhang, ein Mikrofon, ein Ständer, die Ecke eines Flügels.» Ihr Englisch war erstaunlich gut, sie lernte von YouTube-Videos und TikTok. «Da unten gibt es Zahlen und ein paar Hieroglyphen.»

Zita setzte sich wieder, sah sich das Foto ebenfalls an, ihr Blick verweilte am unteren Rand.

«Buchstaben. Sie wurden von Hand hinzugefügt, mit einem wasserfesten Stift. Sind es Initialen? ‹HB› könnten sie heissen.» Sie nahm den Zettel in die Hand. Verglich beide Schriften. «Es sieht ähnlich aus. Die Person, die den Zettel geschrieben hat, könnte auch das Foto beschriftet haben. Die Zahlen sind bestimmt das Datum. 100901. Es könnte bedeuten, dass das Foto an dem Tag gemacht wurde.»

Nelly nickte. «Darauf bin ich auch gekommen, als ich gemerkt habe, dass ihr in Europa das Datum andersherum schreibt: 10. September 2001. Der Tag, an dem Mam geflogen ist.» Wieder suchte Nelly etwas in ihrer Mappe. Der Ausdruck eines Screenshots. «Ich habe mit dem Datum im Internet gesucht, habe verschiedene Stichwörter eingegeben, Zürich, Konzert, Oper, Vorstellung, und über Links und die Bilder-Suchmaschine gesucht. Dabei bin ich im Archivmaterial eines Zürcher Filmfestivals auf dieses Zeitungsfoto gestossen.» Das leicht verschwommene Bild mit Datum, aber ohne Urheber bildete die Konturen einer kämpferisch wirkenden Gruppe junger Leute ab, im Zentrum eine junge Frau mit einem Bandana um den Kopf.

«Sieht aus wie eine Demo», sagte Jessie. «Wie ‹Fridays for Future›, nur aus dem letzten Jahrhundert. Ein Protest-Pic.»

Protest-Pic, was für ein Ausdruck.

Nelly nickte. «Granny behauptet, dass das auch Mam ist.»

Zita sah sie an. «Hast du ein Foto deiner Mutter, damit wir vergleichen können?»

Nelly zeigte auf ihrem Handy eine Reihe von Fotos einer schönen jungen Frau, gross, schlank, das Haar in dünnen Zöpfen frisiert, in Schuluniform, Jeans und bauchfreiem T-Shirt, in einer falschen Pelzjacke.

«Falls deine Grossmutter recht hat, wären die Fotos ein Beweis dafür, dass deine Mutter an dem Tag in Zürich war, richtig?»

Nelly nickte.

Plötzlich schluchzte sie auf. «Ich versteh’s nicht. Warum schickt das jemand und meldet sich dann nicht?» Sie nahm noch mal den Zettel in die Hand, las den Text vor. «Könnte Bernardine das geschrieben haben? Könnte sie noch leben? In einer ganz neuen Identität? Es gibt solche Geschichten. Vielleicht wollte sie so Kontakt mit uns aufnehmen. Hat sich nicht getraut, es direkt zu tun.» Sie sah Zita an. «Kannst du mir helfen?»

2

Andrea

Wie jedes Mal erschrak Andrea von Hartmann, als sie beim Eintreten in die Familienvilla dem Portrait ihres Urgrossvaters gegenüberstand. Es zeigte ihn mit seinem Jagdgewehr neben einem erlegten Tiger und war das letzte einer ganzen Reihe aus der Ahnengalerie der von Hartmanns. Die Bilder hinter sich lassend, ging Andrea über den Flur bis zum Salon.

«Hallo?»

In dem weitläufigen Raum war niemand, obwohl der Tisch für fünf gedeckt war. Opa würde hier sein, Mama, ihr Zwillingsbruder Martin. Ein Rinderbraten ruhte auf einer Silberplatte in der Mitte des Tisches und ertrank in der Sauce. Wozu fragt Mama nach meinen Essenswünschen, wenn sie sie doch ignoriert? Andrea zupfte ein Stück Rotkohl und eine glasierte Kastanie aus der Schüssel und steckte beides in den Mund. Dann bemerkte sie auf einem Teller einen Klecks Kartoffelstock mit Kuhle. War ihre Nichte Chloe auch hier, die Krawallnudel, stachlige fünfzehn Jahre alt?

Im Cheminée knackte es. So wie früher, wenn sich jemand darin versteckt hatte.

Als Andrea darauf zuging, wurde sie von Schreien abgelenkt. Es waren vermutlich die Affen, die Villa grenzte an den Zürcher Zoo, der Salon war kaum fünfzig Meter vom Gehege entfernt. Normalerweise trafen sie sich zum Essen in der Küche. Der Salon war eher den formelleren Anlässen vorbehalten: steif eingerichtet, in einer Vitrine gab es chinesisches Porzellan und exotische Skulpturen. Am wenigsten mochte Andrea die kleine Statue einer Landbewohnerin.

«Die Jamma-Skulptur. Kunst aus Jamaika», hatte Opa erklärt, als Andrea mal gefragt hatte, ob man die wirklich hier so aufstellen solle. «Die steht hier gut. Meine Besucher sehen sie, besser als in jeder Galerie. Oder hast du was dagegen?»

Hatte Andrea nicht. Niemand widersprach Carlo von Hartmann, dessen Engagement in Kunstkreisen sehr geschätzt wurde. Er hatte schon manche internationale Karriere angeschoben, ein Mäzen alter Schule. Dass er ausserdem ziemlich herrschsüchtig rüberkam, nun, keiner war perfekt.

Ihr Handy summte. Das Pressebüro des Stadtfilmfestivals mit einer Nachricht. Seit dem unerwarteten Tod des preisgekrönten Regisseurs, dessen Film ursprünglich für die Eröffnung vorgesehen gewesen war, war bei Andrea die Hölle los. Sie hatte zugesagt, für ihn einzuspringen, obwohl ihr Dokumentarfilm «Züri-Kolon» noch gar nicht fertig war. Bastien, ihr Freund und bei diesem Projekt auch ihr Cutter, hatte sie dazu überredet.

Sie rief ihn an. «Hier ist keiner. Ich komme wieder in den Schneideraum.»

«Sei mutig, Andrea», entgegnete er mit seinem französischen Akzent. «Du musst deiner Familie mitteilen, dass du den Eröffnungsslot kriegst. Du kommst nicht darum herum, das wird medial Aufmerksamkeit geben, garantiert.»

«Ach wo, du übertreibst. Doch nicht wegen eines Dokfilms über koloniale Spuren in Zürich.»

«Täusch dich nicht. Das Thema ist brisant, die Stiftung deines Grossvaters hat den Film mitfinanziert. Sie müssen Bescheid wissen.»

Beim Gedanken an die familiäre Postkartenserie, die Andrea auf dem Dachboden gefunden hatte und die im Film prominent zu sehen war, fühlte sie sich unbehaglich. Sie hatte es nur gemacht, weil sie davon ausgegangen war, dass der Film ein Nischenereignis bleiben, allenfalls über Sonntagsmatinéen in die Kinos kommen würde.

«Schneide die ganze Sequenz raus», sagte sie. «Der Film funktioniert auch ohne.»

«Nein. Sie zeigt deine persönliche Motivation. Das Publikum will dich kennenlernen, in deine Seele schauen, verstehen, warum du die Geschichte genau so erzählst, wie du sie erzählst.»

Andrea legte auf. Wieso erzähle ich die Geschichte? Weiss ich das so genau? Sie sah zu den Fotos auf dem Kaminsims. Martin und sie, im Zahnspangen-Groove, und Nino, der Kleine, mit Engelsfrisur. Dann Papa, ihr verstorbener Vater, den Arm um Mama gelegt, eines der wenigen Fotos der beiden, das sie ohne Kinder zeigte. Und schliesslich Opa Carlo im Hemd, mit Seidentuch und braun gebrannt, beim Reiten. Auch mit fünfundachtzig noch beeindruckend.

«Du weisst gar nicht, was du an Bastien hast, du Arsch», sagte Andrea laut zu dem Foto. Wenn sie daran dachte, wie sich Opa Bastien gegenüber verhalten hatte, schämte sie sich.

«Und dabei laufen seine Filme am MoMA in New York», hatte sie zu Mama gesagt. «Er ist ein anerkannter Künstler. Was hat Opa gegen ihn?»

«Streite bitte nicht deswegen, du willst Bastien ja nicht heiraten. Ausserdem ist es jedem deiner Freunde so ergangen.»

Einen Moment lang glaubte Andrea, ein Kichern zu hören. «Nino, bist du da? Hör auf mit dem Blödsinn.»

Gerade als sie das Cheminée erneut inspizieren wollte, kam Martin über die Terrassentür herein.

«Andi, wir haben schon angefangen, du bist zu spät.»

«Das sagt der Richtige.»

Er umarmte sie, um danach zum Getränkewagen zu gehen und ihr ein Glas Wein einzugiessen. Sie zog ihren langen Mantel aus, warf ihn über eine Stuhllehne.

«Wieso ist Mama nicht hier?»

Martin schüttelte den Kopf, ein Spritzer Weisswein landete auf ihrer Seidenbluse. «Ein Riesentheater. Es geht um Nino. Mama musste ihn wieder einliefern.»

Nino, ihr kleiner Bruder, Nesthäkchen und Sorgenkind, seit Jahren drin und draussen und wieder drin in den Kliniken, in Behandlung wegen schizoider Schübe, mit seinen Notizbüchern, in die er Dinge wie «Mieze-Ermittlung» oder «Ersatzamsel» schrieb.

Als sie das Weinglas entgegennehmen wollte, schwenkte Martin es in die Luft, ein altes Spiel zwischen ihnen.

«Kriegst du nur für gute News.»

Sie packte die Gelegenheit und erzählte vom Film. «Bastien muss die Länge um fünf Minuten kürzen. Er arbeitet Tag und Nacht.» Sie trank einen Schluck und gleich noch einen.

«Ich hab’s schon auf Social Media gesehen. Gratuliere, Sis.» Martin prostete ihr zu. «Wir sind beide auf Kurs.»

Er befand sich in den letzten Wochen des Wahlkampfs für einen Stadtratssitz, sein Portrait prangte auf vielen Plakattafeln. Nach jahrelanger politischer Sisyphusarbeit im Schatten war er zur öffentlichen Person geworden, trug Anzug und Krawatte rund um die Uhr.

«Du als Cover-Girl! Da wäre ich echt gerne dabei. Aber am Donnerstag geht’s bei uns leider nicht. Yuma hat Abo-Plätze fürs Schauspielhaus.»

Yuma, ihre Schwägerin, klein und drahtig, mit eigener Agentur, hatte gerade auch die Kommunikation in Martins Wahlkampf übernommen. Ausserdem managte sie den Haushalt und die drei Kinder, ihr Tag hatte hundert Stunden. Sogar die Rendez-vous mit Martin waren Monate im Voraus disponiert, als würde das Wohlergehen ihrer Ehe bloss davon abhängen.

«Es gibt noch mehr Spieldaten.» Andrea fixierte ihn. «Du kommst nicht darum herum, Bruderherz.» Sie las die E-Mail durch, die sie eben erhalten hatte. «Am Freitagnachmittag, im Kino Corso. Da könntet ihr Chloe mitbringen, sie fände es sicher spannend.»

«Sie muss lernen, sagt Yuma.»

Wieder dieses Geräusch vom Cheminée her. «Was ist das? Steckt Chloe darin?»

«Die Heizung», sagte Martin. «Nur damit ich es meiner Familie richtig kolportiere, mit welchem Film bist du dabei? Das Portrait über Niki de Saint Phalle?»

Er brachte das Kunststück fertig, den Namen so auszusprechen, als wäre Niki eine Hochstaplerin.

«Natürlich mit ‹Züri-Kolon›.»

Er wirkte fassungslos. «Ich dachte, für den brauchst du noch mindestens ein Jahr.»

«Es ging schneller als geplant.»

«Jetzt verstehe ich dieses Foto.» Er googelte auf seinem Handy und zeigte ihr das Bild. Sie kannte es gut, Bastien hatte es kreiert. Darauf war Alfred Escher von seinem Denkmal am Hauptbahnhof gefallen, der Körper lag zwischen den Tramschienen, der Kopf war weggerollt. Sie hatten es damals für die Eingaben zur Finanzierung benutzt, aber nie in der Öffentlichkeit verwendet, auch im Film kam es nicht vor.

«Es wird mit dem Hashtag eschersfall in den sozialen Medien geteilt. Wieso demontierst du einen Stadtheiligen?», fragte Martin.

«Keine Ahnung, warum es auftaucht. Es hat nichts mit dem Film zu tun.» Sie überlegte, wie sie Martin gewinnen könnte. «Schau doch morgen bei der Visionierung vorbei und mach dir selbst ein Bild.»

Er packte sie, zog sie zu sich, sah ihr in die Augen. Spiegelbilder. Die gleiche Farbe. Grün mit Bernsteinsprengseln. «Tu’s nicht, Andi. Nicht mit dem Film. Mama würde es nicht wollen.» Martin war ihr Anker, noch wichtiger als Bastien.

Sein Handy klingelte. Er liess sie los, trat zur Terrassentür. «Eine neue Strategie … aber wieso? Was? – Moment.» Ich bin gleich zurück, formte sein Mund.

Weg war er. Eine Fliege setzte sich auf ihren Arm. Sie musste durch das Fenster hereingeflogen sein, auf der Suche nach Nahrung. «Schau, da vorne.» Sie wies zur Fruchtschale. Orangen, Mangos, Bananen … Andrea sah ihre Mutter vor sich, wie sie alles arrangiert hatte. Sie steckte sich eine Handvoll Trauben in den Mund. Prall, gelb. Verfault. Nein, wegen ihr würde sie das Projekt sicher nicht aufgeben.

Die Flurtür ging auf. Opa kam herein. Grösser als Martin. Ohne Bauchansatz. Ein graues Hemd, um Nuancen heller als sein Haar, frisch gewaschen, ein senfgelbes Seidenfoulard um den Hals. «Andrea, meine Liebe. Du warst lange nicht mehr hier.» Er lächelte sie an.

«Tut mir leid, Opa.» Sie verwünschte sich für den kindlichen Ton. Nahm sich einmal mehr vor, dass sie ihn nur noch beim Vornamen nennen würde. Sie war bald vierzig, verdammt.

«Es ist freiwillig, niemand muss sich entschuldigen.»

Martin kam zurück, steckte das Handy ein.

«Ah, Martin, mein Lieblingsenkel. Wieso siehst du so vergrätzt aus?»

«Andrea erzählt es dir.»

Na gut, da musste sie durch. «Mein Film wird beim Stadtfilmfestival uraufgeführt. Als Galapremiere. Ich kann einspringen. Bastien …» Sie korrigierte sich, nicht nötig, dass sie den erwähnte. «Der Cutter schneidet den Film in dem Moment zu Ende.»

«‹Züri-Kolon›?», fragte Opa. Im Gegensatz zu Martin war er sofort draufgekommen.

«Ich habe dich gewarnt.» Martin wirkte grimmig. «Er ist dagegen.»

«Er ist einverstanden, nicht wahr, Opa?», fragte Andrea. «Du befürwortest es, du warst ja immer wieder in der Karibik.» Sie zeigte auf die Jamma-Statue. «Wer, wenn nicht du.»

«Warte trotzdem noch», sagte Martin. «Bis nach der Wahl.»

«So eine Gelegenheit kommt nicht mehr.»

«Im Sommer gibt’s andere Filmfestivals, Cannes, Locarno.»

«Ich verstehe deine Aufregung nicht, Martin.» Opa sah ihn an. «Die Wählerinnen und Wähler können sehr gut unterscheiden zwischen dir und deiner Arbeit und deiner Schwester, der Filmemacherin.»

«Aber sie kocht da ein Thema hoch –»

«Genug.» Opas Handbewegung war klar. «Andrea hat einen guten Film gemacht, da bin ich sicher. Wenn sie dafür Lorbeeren einsammeln kann, ist das doch wunderbar. Wie wird unser Name erwähnt?»

«Am Schluss, ganz klein.»

«Nobel.»

«Nobel ist hier gar nichts. Willst du den Hashtag mal sehen, #eschersfall? Reine Provokation.» Martin hob einen Arm.

Opa unterbrach. «Wolltest du deine Schwester schlagen?»

Martin sah ganz entsetzt aus. «Entschuldige, Andi, sorry. Nein, natürlich nicht.» Er umarmte sie. «Viel Glück, Sis.»

So war es schon immer gewesen, so heftig er aufbrauste, so schnell war der Sturm vorbei.

«Na also, alles wieder in Butter.» Opa bedeutete Martin, eine neue Flasche zu öffnen. «Stossen wir an.»

Champagner perlte. Die Gläser klirrten. Den Moment suchte sich Mama für ihren Auftritt aus.

«Guten Abend.» Chantal war in eine praktische Hose gekleidet, das Haar ungekämmt, eine übervolle Papiertüte in der Hand.

«Callista, mein Schatz», sagte Opa. Callista war sein Kosename für sie.

«Bist du allein?», fragte Andrea.

«Wo ist Nino?», wollte Martin wissen.

Mama seufzte. «Es war so schlimm wie lange nicht mehr.»

Es rumpelte im Cheminée. Heraus zwängte sich Chloe. «Was hast du mit Nino gemacht, Oma? Er darf nicht mehr in die Klinik. Da wird er sterben.»

3

Nino

«Wie geht’s dir heute, Nino?» Der Pfleger, der aussieht wie ein Sperling, ist unbemerkt hereingekommen. «Willst du eine rauchen?»

Lehne ab, Buddy. Mieze, der Kater, mein Freund. Sitzt da, streicht über die Schnurrhaare. Ungesund.

«Nein, danke.»

«Aber du willst immer rauchen.»

So übergriffig zu sein traut sich der Sperling nur, wenn die Ersatzamsel nicht dabei ist.

«Heute nicht.»

«Wenn du nächstes Mal klingelst, komme ich nicht mehr, kapiert? Keine Spezialbehandlung für Sonderlinge.»

Der Sperling schleicht sich ohne ein weiteres Wort.

Mieze sieht mich an, als wäre ich interessant.

Und jetzt auf in den Wald. Er lässt nicht locker. Seit Tagen nicht. Stur wie ein Panzer.

«Ich kann nicht, Mieze.»

Doch, du kannst.

Ich setze mich in meine Ecke, pule die Packung Zigaretten aus der Speckfalte und korrumpiere meinen Kiefer, ein Knochen knackt.

A oder B? A heisst Callista töten. Lady M, Smaldinis Mutter, die mich mit Mieze bekannt gemacht hat, ist für Plan B. Genau wie Mieze auch.

Du sollst nicht töten. Du kannst nicht töten. Ausserdem ist Callista nicht tötbar. Nimm Plan B. Und dafür musst du in den Wald. Zum Schatzgrab.

Aber ich hasse den Wald. Da habe ich Angst. Zu viele Schatten. Die Ersatzamsel hilft mir, den Pyjama anzuziehen. Sie ist nett, nicht wie der Sperling, der mir Limonade aufzwingen wollte.

Mieze sagt, dahinter stecke Absicht. Wer nicht schläft und nicht raucht, isst zu viel. Alle hier essen zu viel. Auf der Station sind nur Männer. Früher war’s besser, bei den Kindern. Ich vermisse Callista, auch wenn sie nervt.

«Was ist passiert, Nino, irgendetwas muss passiert sein», hat sie gejammert. «Es ist dir doch gut gegangen, wieso der Rückfall?»

Sie hat geweint, ich nicht. Hat was mit meinen Augen zu tun. Zu wenig Tränenflüssigkeit, hat der Kinderarzt damals diagnostiziert.

Hast du deinen Auftrag vergessen?, fragt Mieze. Er starrt mit seinem Auge direkt in mein Hirn. Mieze hat ein schillerndes und ein rotes Auge. Du sollst Smaldini doch den Ring bringen.

Ich drücke mir das Kissen auf den Kopf. Marseiller Seife. Und Nino-Schweiss. Du bist einfach zu schlau für die Welt, sagt Callista. Der Junge, der die Welt schlägt. Schlagen MUSS. Mann muss.

Was ist damals passiert, Nino? Du warst dabei, sagt Mieze. Als die Frau getötet wurde. Im Buchen-Fort? Die Stimme ist wie Nougatcrème.

Rumms, eine Kerze flammt auf. Callista kommt auf mich zu, im Nachthemd, mit wächsernem Gesicht, Blut tropft von ihrem Schädel. Meine Axt. Aus der Werkstatt entwendet. Sie lag im Grab. Im Schatzgrab.

«Geh weg, Callista. Bitte.» Der Mund öffnet sich, die Augen quellen. – «Du malst wunderbar, mach eine Kunstschule. Paris, New York, St. Croix.» – «Aber sie wollen mich nirgends.»

Den Glanz hat nur Callista gesehen.

Gedankenjagen. Da ein Fetzen, dort einer, der Pudding wird zu Mango-Eis.

Es reicht jetzt, Nino, nimm dich zusammen, sagt Mieze. Der Sperling beobachtet dich.

Mieze schaut zur Klappe.

Sie rotten sich zusammen. Gleich kriegst du eine Spritze.

Alles, nur nicht THE SHOT.

Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer … konzentrier dich auf die Schachteln. Verschachtelte Schachteln. Zweihundert Quadratmeter Erinnerungen. Smaldini wollte Fotos. Beweise, irgendetwas, um den Schatten zu überführen.

«Es gibt nichts», hab ich zu Smaldini gesagt. «Mein Handy wird kontrolliert. Vom Sperling. Von der Amsel. Sogar von der Ersatzamsel.»

Die totale Kontrolle. «Aber ich kann es zeichnen.» Nino-Kunst. Smaldini fand es erhellend. Ein Puzzle der Spuren.

«Wenn alle Stricke reissen, wirst du Spurensucher», hat Callista gesagt.

Nun kommt es mir zugute. Mein Ziel ist Plan B. Plan B. Smaldini wird mir helfen. Er hat es versprochen.

4

Dienstag

Im Traum sah Zita die kleine Nelly Gomez in ihrem viel zu engen Tutu tanzen, während ihre Mutter zuschaute. Dass es Bernardine war, wusste Zita instinktiv. Auch wenn ihre Züge verschwommen waren und denen von Beanie Barras glichen. Beanie, ihre Freundin, Ermittlerin bei der Kripo Zürich. Nelly wiederum verwandelte sich in Lily. Lily machte eine ihrer typischen Handbewegungen, trippelte auf die Mamafigur zu. Bernardine/Beanie ging rückwärts, entfernte sich immer weiter, bis sie nur noch ein winkender Punkt am Horizont war. Nelly/Lily setzte an zu einem Sprung, dehnte ihre Beine, bis es nicht mehr ging. Sie flog auf ihre Mama zu, erreichte sie fast, nur um dann in den Abgrund zu fallen. Aber wieso macht sie nichts? Warum geht sie weg? Zita streckte die Arme aus, sah nach unten, berührte die Fingerkuppen, bevor die Kleine in der Tiefe verschwand. Ohne zu überlegen, sprang ihr Zita nach.

Sie erwachte mit einem Schrei. Ihr Herz hämmerte, ihr Hals war trocken. Meier regte sich, murmelte etwas und drehte sich zur Seite. Zita sah auf den altmodischen Wecker, auf dem Meier beharrte. Halb fünf. Sie würde nicht mehr einschlafen können, obwohl sie erst spät ins Bett gekommen war. Sie wartete, bis ihr Herzschlag sich beruhigte. Dann stand sie auf, ging die Treppe hinunter in die Küche. Eine Plastikscherbe vom «Bob der Baumeister»-Teller erinnerte sie an die Begegnung mit Nelly Gomez. Trotz Zitas Einladung hatte Nelly es vorgezogen, in die Jugendherberge zu fahren.

«Ich habe sie gebucht und bezahlt.»

Sie hatte Stolz ausgestrahlt, Stolz auf ihren Mut, ganz allein eine solche Reise zu wagen. Und die Hoffnung, ihre Mutter wiederzufinden.

Zita machte sich einen Tee. Setzte sich damit an den Küchentisch, koppelte das Handy vom Ladegerät ab. Sie gab die Zahlen ein, die auf dem Zettel standen, 11313, in verschiedenen Kombinationen, versuchte es als Datum. Sie fand Berichte über Angela Merkel, Fussballresultate, über den hohen Zuckergehalt in Süssgetränken. Nein, damit käme sie nicht weiter. Der 10. September 2001 war ergiebiger. Wie erwartet poppten lauter Artikel über Nine Eleven auf, Augenzeugen, Ausnahmezustand, Stunden des Terrors. Sie las einige Berichte und fragte sich, ob sich die Welt in den über zwanzig Jahren zum Besseren verändert hatte. Gelächter aus dem Bubenzimmer machte den übernächtigten Gedanken ein Ende. Sie eilte die Treppe hoch. Der morgendliche Alltag hatte begonnen.

Zwei Stunden später signalisierte Lily ein «Tschüss, Mama» mit ihrer Patschhand, den Mund zu einem U geformt. Meier hatte die Jungs in die Schule gebracht, Lily und Zita standen im Garten der Kita für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Seit ihre Tochter diese besuchte und sich sehr wohlfühlte, war das Familienleben entspannter geworden. Lily hatte eine Hörbehinderung. Ansonsten entwickelte sie sich ihrem Alter entsprechend, die Befürchtungen, dass sie auch eine geistige Beeinträchtigung haben könnte, hatten sich nicht bewahrheitet, vieles hatte sie aufgeholt.

«Bye, my girl, ich hole dich später ab.» Zita mochte sich nicht von Lily trennen. Ob es mit dem Traum zusammenhing, der immer noch nachschwang? Die Verschmelzung von Nelly, die sie kaum kannte, und Lily. Das Gefühl, als das kleine Mädchen ihrer Mutter nachsprang, die Ohnmacht, sie nicht halten zu können, und ihr eigener Sprung ins Ungewisse.

«Hab dich lieb, Mama», gestikulierte Lily. Kleiner Finger, Zeigefinger, Daumen.

LILY, I love you, gestikulierte Zita zurück.

Lily weckte in ihr Gefühle, die sie vorher nicht gekannt hatte. Eine Mischung aus Rührung und Staunen. Und manchmal, jetzt gerade, Zorn auf sich selbst, weil sie immer wieder am Alltag scheiterte und es nicht auf die Reihe kriegte, die Gebärdensprache auf höherem Niveau zu lernen. Die ganze Familie verwendete sie fliessend. Nur Zita tat sich schwer, zu oft hatte sie den Kurs absagen müssen, weil etwas dazwischengekommen war. Ausserdem hatten sie und Lily eine besondere Verbindung. Lily verstand immer, was Zita meinte. Und umgekehrt.

«Kommen Sie zum Elternabend heute Abend, Frau Schnyder? Sie haben sich nicht angemeldet.» Einer der Betreuer war ihr hinterhergerannt.

Zita konnte sich an keinen Elternabend erinnern, entschied aber, dass der Betreuer recht haben musste. Bei vier Kindern bestand die Gefahr von Verwechslungen.

«Natürlich. Ich werde pünktlich sein.»

Zita zückte ihre Agenda, wo es dastand, schwarz auf weiss. Sie schickte eine SMS an Meier.

«Ich habe Lilys Elternabend übersehen. Magst du für mich mit Beanie zum Joggen gehen?»

Einmal im Monat joggten Beanie und Zita zusammen, es diente der Ausdauer und der Freundschaftspflege. Seit der Hund bei ihnen war, kam er auch mit.

«Ich mache mit Sergeant Pepper einen Spaziergang bei uns im Garten», schrieb Meier. «Barras kann allein joggen.»

«Auch gut, dann muss Jessie nicht überbrücken.»

Zita schickte Jessie eine Nachricht, gefolgt von einer zweiten, in der sie fragte, ob sie etwas von Nelly gehört habe. Die Antwort kam postwendend, Jessie hatte gerade Pause. «Sie hat doch gesagt, sie übernachtet in der Jugendherberge. Die muss sich erst mal ausschlafen. Mach keinen Stress.»

Zita rief Eli Apfelbaum an und setzte ihn über den gestrigen Abend ins Bild.

«Ihr müsst diesen Fall übernehmen», sagte sie.

«Ihr?» Elis Stimme klang amüsiert. «Mir scheint, ohne dich kommen wir da nicht viel weiter. Hast du Meier involviert?»

«Heute ist sein Papatag. Er kann nicht so gut beides, wenn du weisst, was ich meine.» Sie schlug vor, über ihren Uni-Zugang in externen und internen Datenbanken zum 10. September 2001 in Zürich zu recherchieren.

«Und wir sollten mit jemandem von der Polizei sprechen. Es hat eine Vermisstmeldung gegeben und eine Untersuchung. Nelly hatte Unterlagen.»

«Hast du sie kopiert?», fragte Eli.

«Dazu bin ich gar nicht gekommen. Aber ich versuche, sie später zu treffen. In der Mittagspause vielleicht.» Auch wenn mein Arbeitstag schon sehr voll ist, dachte sie.

«Ich habe einen Kontakt, jemand, der sich um Cold Cases gekümmert hat», antwortete Eli. «Mal sehen, ob ich ihn aktivieren kann.»

Auf dem Weg zur Uni hinterliess Zita Nelly mehrere Nachrichten.

Nach der Ankunft in ihrem Büro des Englischen Seminars an der Plattenstrasse erledigte sie ihre Mails und bereitete sich gerade auf die Besprechung mit einer Studentin vor, als ihre Mitarbeiterin mit der Nachricht ankam, dass der Termin wegen Krankheit verschoben sei.

Zwei Stunden geschenkte Zeit. Sie könnte ihre Stiefel besohlen lassen, neue Turnkleider für die Jungs besorgen. Oder in Sachen Nelly Gomez tätig werden. Nachdem Zita die Archive einiger Zürcher Tageszeitungen durchforstet hatte, ohne in einem der Artikel etwas Relevantes zu entdecken, loggte sie sich in die Datenbank des Historischen Seminars ein, danach bei den Politikwissenschaften. Schliesslich druckte sie die beiden Fotos aus. Das Nacken-Bild mit der Kette und das Protest-Pic vor dem Stadthaus, mit der jungen Frau mit dem Bandana auf dem Kopf. Zita folgte dem Netzpfad, den Nelly ihr angegeben hatte, und fand das Bild tatsächlich. Es war mit dem Stadtfilmfestival verlinkt. Zita besah sich die Webseite, auf der ein Film angekündigt wurde. «Züri-Kolon», in dem es um die kolonialen Spuren der Stadt ging. Zita machte sich eine Notiz, dem nachzugehen, und wechselte zum Nacken-Bild. Lange schaute sie es an, liess es ganz auf sich wirken. Der Vorhang, das Haar, der Arm. Die Halskette mit den drei Anhängern, am Rücken baumelnd. Was noch? Shampoo, Parfum, Patschuli fielen ihr ein. Champagner. War es ein Werbefoto? Es schien ihr, als ob das Bild in ein zweites überginge, als wäre es Teil einer Serie. Eine Komposition, umrahmt von einem Vorhang.

Sie wechselte wieder aufs Handy, vergrösserte das Bild, sah sich die Details an, die Falten im Vorhang, vermutete Plüsch, dachte automatisch an Rot. Könnte das ein Hinweis auf ein Theater sein? Als sie sich durch die Spielstätten Anfang der nuller Jahre googelte war sie überrascht, wo es überall rote Plüschvorhänge gab. Die Spielpläne aus der Zeit vor über zwanzig Jahren zu finden überstieg ihre Möglichkeiten. Also zurück zu den Fotos. Sie speicherte sie auf einem Stick. Danach probierte sie es erneut bei Nelly Gomez. Sie ging nicht ran. Sie überlegte und schickte Beanie Barras eine Nachricht.

5

Was schrieb Zita da? Sie entschuldigte sich, dass sie nicht zum Joggen kommen konnte, und hatte eine Frage zu einer polizeilichen Ermittlung in einem ungeklärten verjährten Kriminalfall. Ob Beanie sich da auskenne?

Hat sie sie noch alle, dachte Beanie. Am Nachmittag wieder, heute ist mein freier Morgen, das sollte Zita wissen. Ausserdem trennten sie Berufliches und Privates strikt. In einigen Fällen hatte Beanie Probleme bekommen, weil sie Interna geteilt hatte. Beanie antwortete nur kurz, das mit dem Joggen sei in Ordnung, Cold Cases seien nicht ihr Ding, und steckte das Gerät weg.

Tief sog sie die frische Luft in ihre Lungen. Im Strandbad Tiefenbrunnen war an diesem Wintermorgen ausser ihr und ihrem Freund Sahel Huwyler kein Mensch unterwegs. Sie stieg in den Neoprenanzug. Die Wellen, der dunkelgraue Himmel, die Spritzer von Gischt … sie konnte kaum erwarten, ins Wasser zu kommen. Ihr Dienst begann in drei Stunden. Das sagte die Uhr, die in der Mitte der Wiese stand. Nachtdienste machten Beanie nichts aus, auch die Wochenenden waren okay, aber den Dienstagmorgen hielt sie sich strikt frei. Es war ihre Schwimmzeit.

«Sieh mal, ‹Züri-Kolon› wird Eröffnungsfilm», sagte Sahel, der an seinem dampfenden Kaffeebecher nippend die Zeitung las, ganz altmodisch auf Papier. «Zeigt Zürichs koloniale Spuren auf und wurde mit öffentlichen Geldern finanziert.» Er erwischte die Seite gerade noch, bevor sie davonflatterte. Der Wind kam in Böen, es war saukalt.

«Hatte Zürich Kolonien?»

«Du kannst dir den Zynismus sparen. Alle reichen westeuropäischen Länder waren in den Kolonialismus verwickelt, sonst wären sie nicht reich.»

Eine typische Sahel-Antwort. «Ja oder nein?»

«Keine direkten Kolonien. Aber es lohnt sich, da genau hinzusehen. Der Film macht das.»

«Und wieso interessiert dich das?»

«Ich kenne die Regisseurin. Andrea.»

Andrea. Soso. Beanie zog den Reissverschluss des Anzugs so heftig hoch, dass der kleine Stift brach.

«Sollen wir da hin?»

Sahel schüttelte den Kopf. «Nope. Ich geh allein. Ohne dich, du eifersüchtige Funzel.»

Also hatte er den Unterton eben registriert.

«Sorry.» Sie ging zu ihm, küsste ihn auf den Mund. Er schmeckte nach Kaffee und nach eisiger Luft. Nach Seewind.

«Ich habe Andrea von Hartmann vor Jahren bei einer Vorstellung im Filmpodium getroffen», murmelte er nach einer Weile. «Ich war der Einzige, der bei der Diskussion hinterher mitgemacht hat. In ihrem damaligen Dokfilm ging es um indische Kinder und Adoption.»

Sahel war adoptiert. Belastete Kindheit, Stress mit den Eltern. Nach einer Elektrikerlehre hatte er die Kurve gekriegt, Chemie und Kriminologie studiert, seit gut zwei Jahren war er bei der Kripo, und fast genauso lange waren sie ein Paar, erst heimlich, nun war ihre Beziehung allgemein bekannt. Wegen der Kaminfeger-Feuerteufel-Geschichte war er zum Leiter des Kriminaltechnischen Dienstes befördert worden, eine Blitzkarriere, schwer zu toppen. Ab und zu arbeiteten sie trotzdem noch zusammen.

«Das muss genügen», sagte sie, löste sich aus seiner Umarmung und fummelte am Reissverschluss herum, um den Schlitten ohne den Stift hochzukriegen. «Dann lass uns doch zusammen hingehen. Zu dieser Premiere. Wann ist sie?»

Sahel suchte nach den Informationen.

«Mist. Am Donnerstagabend. Du hast Nachtschicht.»

Er kannte ihren Dienstplan besser als sie. «Ich kann meine Schicht auch verschieben.»

«Am Freitag gibt’s eine zweite Vorstellung im Kino Corso, ohne Moderation allerdings.» Er überlegte. «Eine kurzfristige Planung haben die da, wenn sie das erst heute ankündigen.»

«Wie heisst das noch mal? Stadtfilmfestival? Noch nie gehört.»

«Sie zeigen nur Dokumentarfilme.»

Beanie war mehr die Netflix-Type. «Ich mach mich dann mal vom Acker.»

Sie ging über den Steg bis zur Treppe, stieg ins Wasser. Vier Grad. Füsslinge wären cool gewesen. Eins, zwei, und drin war sie.

«Hey, keine Boje?», rief Sahel, als sie wieder auftauchte.

Beanie hasste das rosa Ding, das man hinter sich herziehen sollte, um sichtbar zu sein. «Du bist ja hier.»

Schon begann sie zu schwimmen. Erst lockeres Brustschwimmen, dann Crawl. Weit hinaus, zu weit, es war wie ein Sog. Bis Sahels Rufen sie zurückholte.

«Dein Handy.» Er brüllte, um den Wind zu übertönen. «Ist die Einsatzzentrale. Es klingelt schon zum zweiten Mal.»

«Worum geht’s?»

«Ich schaue deine SMS nicht an.»

«Mach eine Ausnahme.» Sie schwamm zurück.

Er las ihr vor, als sie beim Steg ankam. «Ein Notfall, am See.» Er hielt inne. «Wieso wissen sie, dass wir hier sind?»

«Buschtelefon. Ich schätze, es war Serge.» Serge Duchamps, ihr Teamkollege, kannte ihre Leidenschaft fürs Winterschwimmen.

«Ruf kurz an, bitte.»

Während Sahel telefonierte, schwamm sie noch einmal eine Runde. Bei der Rückkehr hatte Sahel alle Infos.

«Serge sagt, es habe einen Unfall gegeben.» Er zeigte das Ufer entlang in Richtung stadtauswärts. «Es soll ein Hund involviert sein.»

«Wo genau ist es?»

«Die Meldeperson konnte keine genauen Angaben machen. Es soll Boote in der Nähe haben.»

Beanie sprang zurück in den See. Es könnte sich um die Anlegestelle am Ende des Strandbads handeln, vom Wasser her hätte sie die bessere Sicht. Sie fing an zu crawlen, passierte eine gelbe Boje mit der Aufschrift «Schwimme nie allein», ein Floss, das Rondell – ein mit Seewasser geflutetes schwimmendes Becken –, dann ein zweites Floss, den Sprungturm, so verwaist wie das Restaurant. Als sie die kleine Landzunge umrundet hatte, erblickte sie am Ufer, vielleicht fünfzig Meter entfernt, verdeckt von den hängenden Ästen eines Baums eine Person. Sie befand sich zwischen einigen Gesteinsbrocken im Wasser, es schien, als ob sie eingeklemmt wäre und es nicht schaffte, über die Felsen ans Ufer zu klettern. Eine weitere Person hielt ihr eine Rettungsstange hin, ein Hund rannte hin und her.

«Sahel!», schrie sie. Mittlerweile war er aufgetaucht, stand bei den Paddelbooten, sah sich suchend um. «Vorne bei den Felsen!»

Im Laufen schickte er einen Funkspruch los, zog Jacke und Schuhe aus, stieg ins Wasser. Nun erreichte er die Person, half ihr ans Ufer und auf die Wiese. Aus der Badetasche holte er ein Tuch und legte es ihr um. Beanie wurde bewusst, wie kalt ihr war. Ihr ganzer Körper war in den wenigen Sekunden, in denen sie sich nicht mehr bewegt hatte, zu Eis erstarrt. Da hörte sie anschwellende Sirenen, oben auf der Strasse hielt eine Ambulanz. Gleich darauf auch ein Polizeiauto. Der Hund hatte sich von der Gruppe gelöst und bellte in Richtung einiger Boote, die vielleicht hundert Meter vom Ufer entfernt in Beanies Nähe ankerten. Der Grund für die Aufregung des Hundes?

Crawlend erreichte Beanie das erste Boot und hörte gleichzeitig Schreie. Der Hund war ins Wasser gesprungen und schwamm in ihre Richtung.

Beanie umrundete das Boot, das nächste auch, bis sie zum letzten kam, einem älteren, ziemlich stattlichen Modell, winterfest eingepackt. Dahinter erblickte sie eine Boje und, daran befestigt, ein winziges Beiboot. Entlang des Taus hatten sich Algen angesammelt, darin hingen Eisteeflaschen und oranges Einwickelpapier. Und eine graue Jacke, von der Seeoberfläche kaum zu unterscheiden.

Nun war auch der Hund angekommen und versuchte, die Jacke zwischen die Zähne zu kriegen.

«Lass das bleiben.» Aber der Hund hielt sie offensichtlich für einen Menschen. Vor Aufregung verschluckte er sich, sein Bellen klang plötzlich erbärmlich. Beanie packte ihn und wuchtete ihn aus dem Wasser hoch zum Beiboot. Seine Pfoten glitten ab. Noch ein Versuch, bis es ihm gelang und er ins Boot plumpste.

Erleichtert winkte Beanie in Richtung Ufer, bevor sie mit zwei Zügen wieder bei der Boje war. Sie schaufelte Unrat und Tang beiseite, tastete die Unterseite ab und das straff gespannte Tau, das in der Tiefe des Sees verschwand. Sie holte Luft, tauchte ein. Graue Weite, blubbernde Blasen. Kopfvoran hangelte sie sich nach unten, hielt die Augen geöffnet. Plötzlich dann ein strahlender Kranz. Als ob eine Unterwassersonne die Szenerie beleuchtete. Beanies Hand berührte eine flaumige Masse, die wie ein Heiligenschein ein Gesicht umrahmte. Ein Clown, dachte sie, ein toter Clown. Der erste Versuch, die Person zu bergen, ging schief, der zweite auch. Die Luft wurde knapp, sie würde atmen müssen. Auftauchen, wieder abtauchen. Nun erkannte sie, dass sich das Tau um den Bauch der Person gewickelt hatte. Beanie pumpte ihre ganze Kraft in die Hände. Indem sie mit der einen Hand am Seil zog, gelang es ihr, den Körper aus der Schlinge zu befreien. Sie fasste ihn am Arm und schwamm nach oben.

6

Zita betrat das Sozialarchiv, das nur einige Schritte entfernt vom Bahnhof Stadelhofen lag, ein schön renovierter Bau, in dem sie teilweise ihre Masterarbeit in Anglistik geschrieben hatte. Beanies SMS war klar gewesen, keine Hilfe in einem Cold Case, sie musste sich anderweitig informieren. Am Schalter im ersten Stock war es ruhig, nur einige vereinzelte Studierende sassen an den Tischen. Wie vermutet tat ihr alter Kollege Marcel Dienst. Er trug einen Cordanzug, war mächtig, mit winziger Lesebrille. Der Austausch war warm und herzlich.

«Du willst über die Metadaten den Urheber von zwei Fotos finden?», fragte er, nachdem sie ihn über ihr Anliegen ins Bild gesetzt hatte, und kratzte sich an der Nase, ein Tick, der mit der trockenen Luft zusammenhing. «Zeig mal her.»

Zita holte den Stick aus ihrem Rucksack und reichte ihn über die Theke. Marcel schob ihn in ein grosses Laufwerk und wartete, bis die Bilder erschienen. Das Protest-Pic sei die Kopie eines Papierausdrucks. «Für den Bildnachweis brauche ich ein JPEG oder sonst ein Bildformat. Ausserdem ist es verschwommen und wirkt amateurhaft. Das hingegen …» Er wandte sich dem Nacken-Bild zu. «… der Winkel, die Art der Aufnahme lassen auf einen Profi schliessen, damit haben wir eine Chance. Bei uns sind fast alle vertreten.» Er sah Zita neugierig an. «Und wofür brauchst du es? Deine Forschung?»

«Vielleicht, je nachdem, was wir herausfinden.»

Marcel stellte keine weiteren Fragen. «Wie es der Zufall will, habe ich ein wenig Zeit. Am Dienstag ist hier nie viel los. Setz dich doch. Es kann einen Moment dauern.»

Zita ging in den nächsten Raum, besah sich die Wand mit den Zeitschriften. Freute sich darüber, dass «Genderei», ein deutsches Produkt, das sie zusammen mit ihrem Londoner Institut und ihrer Zürcher Heimatuni herausgab, prominent im Regal stand. Durch den kleinen Kopierraum gelangte sie in den Lesesaal. Der Holzboden zog sich bis ans andere Ende, die Säulen schufen natürliche Arbeitsnischen.

Zita setzte sich an ihren Lieblingstisch direkt beim Fenster. Nachdem sie die Fotos ausgebreitet und nochmals angeschaut hatte, holte sie ihr Laptop aus dem Rucksack und loggte sich in ihr Mailaccount ein. Neue Nachrichten waren eingetroffen, sie blieb bei einer Einladung ans Stadtfilmfestival hängen. Es habe eine kurzfristige Programmänderung gegeben. «Züri-Kolon» wurde als Ersatzfilm angekündigt, auf der Webseite war das nicht so vermerkt gewesen. Ich sollte mit Nelly dahin gehen, dachte Zita. Marcel kam zu ihr.

«Ich habe was gefunden und es auf dein Account bei uns geschickt.»

Zita staunte über Marcels Schnelligkeit.

«Das hat einen Grund. Das Nacken-Bild gehört zu einem Nachlass, den wir gerade bearbeiten. Der Fotograf ist Hannes Beer.» Er zeigte auf den unteren Bildrand des Fotos, die beiden Buchstaben neben dem Datum. «HB. Seine Initialen. Ich habe sie sofort erkannt. Allerdings hat er das kaum selbst geschrieben. Würde ein Fotograf nie tun, bei einem Original.»

Also könnte es ein Hinweis auf eine andere Person sein, dachte Zita. «Wer ist dieser Hannes Beer?»

Marcel erklärte, dass es sich um einen ziemlich bekannten Schweizer Politfotografen handle. Zita zog die Kopie des Protest-Pics aus der Tasche.

«Sieh dir das noch mal an. Könnte das nicht doch auch von ihm sein?»

«Ich hole meine Lupe.»

Die Lupe gehörte zu Marcels Grundausstattung. Durch die Vergrösserung wirkte das Sujet klarer, einige Menschen waren zumindest schemenhaft erkennbar, und vor allem vermittelte sich der kämpferische Geist des Bildes.

«Es wurde vor dem Zürcher Stadthaus aufgenommen», sagte Zita. Sie kannte das herrschaftliche Gebäude am Limmatufer wegen Lilys Geburt. Da sie nicht verheiratet waren, hatten sie und Meier zur Vaterschaftserklärung und Sorgerechtsregelung antraben müssen.

«Wo ist das Foto aufgetaucht?», fragte Marcel.

Zita blieb vage. «Eine Freundin von mir ist beim Googeln draufgestossen. Sie suchte nach Veranstaltungen, die um den 10. September 2001 stattgefunden haben.»

Marcel wirkte skeptisch. «Da würde ich nicht zu viel darauf geben. Je nach Schlüsselwörtern in der Anfrage erscheint im Internet bei den Bildern tonnenweise Material, Archivfotos, Schnappschüsse, Instagramfotos, die nichts mit deiner ursprünglichen Suche zu tun haben.» Er gab ihr den Ausdruck zurück. «Vom Stil her würde es zu Hannes Beer passen. Aber die Ausführung ist zu unprofessionell, daher nein. Ausserdem gibt es genügend Beer-Bilder.» Der Nachlass sei umfangreich, etwa vierhunderttausend Fotos, die Digitalisierung würde mehrere Monate dauern, zudem würden zusätzlich beantragte Gelder für besondere Verwertungen eingesetzt. «Fast dreihunderttausend Franken, es ist eine grosse Kiste.»

«Woher stammt das Geld? Von der Stadt?»

«Nein, von einer privaten Fotostiftung, geknüpft an eine Ausstellung in der Villa Patumbah, da gibt’s auch ein kleines Museum.»

Zita kannte es, sie waren mal mit den Kindern da gewesen. Es war ein prächtiger Bau im Seefeld, umgeben von einer Parkanlage.

«Passt das zu diesem Politfotografen?»

«Perfekt.» Marcel nickte. «Die Villa gehört der Stadt und ist ans Heimatschutzzentrum vermietet. Der ursprüngliche Besitzer, ein gewisser Fürchtegott Grob, hat sein Vermögen mit einer Tabakplantage gemacht. Schmutziges Geld, aus heutiger Sicht.»

«Und wieso ist das Heimatschutzzentrum in so einem Haus untergebracht? Kein Widerspruch?»

«Im Gegenteil, sie zeigen auf. Genau wie Beer.»

Zita war an einer von Marcels Bemerkungen hängen geblieben. «Wo war noch mal die Plantage von diesem Fürchtegott?»

«Auf Sumatra.»

«Nicht in der Karibik?» Es könnte eine Verbindung zu Nelly Gomez sein.

«Soweit ich weiss, gab es in der Karibik nicht Tabak, sondern vor allem Zuckerrohr und Kaffee. Apropos …» Er lachte sie an. «Ich brauche was zu trinken, willst du auch?»