Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

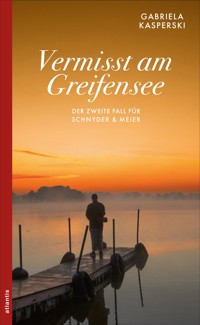

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Schnyder & Meier

- Sprache: Deutsch

Zita Schnyder hat den Master in Psychologie mit Bestnote bestanden und schwelgt im Mutterglück. Das Leben könnte nicht besser sein. Dann erfährt sie, dass im Waldstädter Krankenhaus ein Kind entführt wurde. In derselben Nacht, in der Zita ebendort ihren Sohn Finn entbunden hat! Noch im Wochenbett stellt sie Nachforschungen an, die zu ihrem Geburtsvorbereitungskurs MamYoga führen. Meier ist derweil komplett überfordert: von Zitas Ungeduld, von seinen Vatergefühlen, vom Fall des entführten Babys und dem Mord an einer Sozialarbeiterin. Als dann auch noch Baby Finn entführt wird, liegen die Nerven blank – Zita und Meier setzen alle Hebel in Bewegung, um ihren Sohn wiederzufinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriela Kasperski

Vermisst am Greifensee

Der zweite Fall für Schnyder & Meier

Kriminalroman

atlantis

Für Magdalena

»Not flesh from my flesh, nor bone from my bone,

but still miraculously my own …«

Poem by Fleur Conkling Heyliger

Bündner Nachrichten, 28. Dezember 2009

Baby Gian nach Hause entführt!

Wie bekannt wurde, ließ Melinda G., Mutter von drei Kindern und verheiratet mit dem Landwirt Franco T., vor zwei Tagen ihr neugeborenes Baby kurz aus den Augen. Diesen Moment nutzten unbekannte Täter, um Baby Gian zu entführen. Die Kantonspolizei Graubünden fand Gian wenige Stunden später wohlbehalten in seinem Kinderwagen. Die zur Befragung festgehaltene Ex-Freundin von Franco T. wurde freigelassen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Irgendwo in Osteuropa, Mai 2012

Kristof hörte die Schreie durch die dünnen Hauswände. Die Wohnung war im Erdgeschoss, alle Fenster waren erleuchtet. Er kauerte in einer Ecke hinter dem Müllcontainer und zog ein zerknautschtes Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche seiner Jacke. Es war leer. Wütend warf er es zu Boden. Da öffnete sich über ihm ein Fenster. Kristof erstarrte. Auf keinen Fall durften sie ihn hier sehen. Er duckte sich tief in seine Ecke. Zigarettenrauch streifte seine Nase. Er schnupperte gierig. Zwei Kippen flogen kurz hintereinander auf den feuchten Boden.

Ein Schrei ertönte. Kristof hörte, wie das Fenster geschlossen wurde. Seine Finger, weich vom Nichtstun, schrammten über Kiesel und Dreck. Zu spät, die Kippen waren ausgegangen.

Kristof hatte keine Ahnung, wie er das weiter aushalten sollte. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Nikotin. Sollten sie ihren Scheiß doch ohne ihn machen! Er stand auf und fing an zu rennen. Wurde immer schneller. Bis die Lunge brannte. Ivan, sein Lehrer, fiel ihm ein, der ihn immer ermuntert hatte: »Mach mehr aus deinem Leben, Kristof, du hast das Zeug dazu.« Kristof blieb stehen. Er wollte von vorne anfangen. Dafür brauchte er es nur noch einmal zu tun. Ein einziges Mal. Dann würde alles anders.

Langsam ging Kristof zurück. Das Fenster über ihm wurde aufgerissen. Juri! Er brüllte unendliche Freude in die dunkle Nacht. Im Hintergrund hörte man das erleichterte Weinen seiner Frau Gula. Und etwas, das sich anhörte wie das Quieken eines ertrinkenden Kätzchens. Vorsichtig schlich Kristof ums Haus zum Hintereingang. Ein gezielter Schlag auf das billige Schloss, schon befand er sich im Keller und stieg die Treppe hoch. Ein leises Murmeln. Ob sie jetzt schliefen? Gerne hätte Kristof auf seine Uhr geschaut. Aber die hatte er schon lange nicht mehr. Sie war weg, genauso wie sein Auto, sein Computer, sein Fernseher. Alles hatten sie ihm genommen. Hätte ihm PremiumBaby nicht ein Handy zur Verfügung gestellt, hätte er nicht einmal mehr das besessen. Es gab ihm das Gefühl, jemand zu sein. Manchmal ging er durch die Straßen und tat so, als ob er telefoniere. Genau wie alle anderen auch.

Nun war es totenstill. Vorsichtig stieß er die Tür auf und betrat die Diele. Der Gestank nach Alkohol, Schweiß und Blut nahm ihm fast den Atem. Er tastete sich vorwärts. Schemenhaft erkannte er die Umrisse zweier Menschen auf dem Bett. Gula und Juri, seine Freunde, zwischen ihnen ein Bündel. Kristof beugte sich vor, hob es hoch und presste es an seine Brust. Federleicht. Schnell trat er den Rückzug an: über den Hinterhof auf die dunkle, menschenleere Straße. Er griff nach dem Handy, wählte die Nummer, ließ es zweimal klingeln. Das Bündel rutschte ihm fast aus der Hand, als er die SIM-Karte aus ihrer Verankerung löste. Er zerkaute sie zusammen mit einem Kaugummi und spuckte die klebrige Masse in einen Gully. Das Handy warf er in den Fluss. Die paar Meter bis zur Übergabestelle rannte Kristof. Wie die beiden letzten Male war niemand da. Nur eine einsame Mülltonne. Er hob den Deckel und legte das Bündel hinein.

Am nächsten Morgen, ein paar Hundert Kilometer entfernt

Catriona Albrecht saß bewegungslos auf einem Stuhl. Der billige Tisch war leer bis auf eine zerfledderte Broschüre, neben der ihre Sonnenbrille mit den kleinen Brillantsplittern wie ein Stilbruch wirkte. Der Linoleumboden war zwar sauber, aber die Farbe gab dem Zimmer einen trostlosen Anstrich. Catriona unterdrückte den Impuls, in ihrer Handtasche nach einer Zigarette zu suchen. Es schickte sich nicht, als zukünftige Mutter zu rauchen.

Ihr linker Fuß klopfte auf den Boden. Nach jahrelangem Hoffen auf ein eigenes Kind, nach tausend Versuchen, eines auf natürliche Weise zu bekommen, nach drei Zyklen in vitro, die sie an den Rand ihrer Nerven und ihre Ehe kurz vor den Zusammenbruch geführt hatten, nach einer Fremd-Insemination in einer belgischen Klinik, die dann doch nicht stattfand, weil sich Daniel kurz vor dem Eingriff weigerte, nach unzähligen alternativmedizinischen Anwendungen, deren trauriger Höhepunkt der Besuch bei einem Voodoo-Priester war, der sie fast zum Geschlechtsverkehr überredet hätte, weil sich nur so der Geist ihres zukünftigen Kindes in ihr materialisieren könne; nach all diesen kläglichen, erfolglosen Versuchen saß Catriona nun hier, nachmittags um vier, in einem Kinderheim irgendwo in Osteuropa. Daniel war vor einer Viertelstunde mit der Übersetzerin verschwunden. Sie konnten jeden Moment zurückkommen, begleitet von der Heimleiterin, mit einem Bild ihres Kindes. Mein Kind! Catriona wagte es kaum, diese Worte zu denken, geschweige denn auszusprechen.

Sie zog ein kleines Album aus ihrer Handtasche. Ein solches zu kreieren, war in der Broschüre empfohlen worden, die ihnen die Vertreterin der Adoptionsagentur in Genf vor einigen Monaten übergeben hatte, damals, als die Reise langsam Gestalt angenommen hatte. Sorgfältig hatte sie die Fotos zusammengestellt. Eines von ihr, eines von Daniel, eines von ihnen beiden. Er hatte den Arm um sie gelegt, ihr Lachen wirkte gekünstelt. Es gab auch ein Bild von den zukünftigen Großeltern, die stolz auf Catrionas alten Kinderwagen blickten, in dem ihre Spielzeugpuppe saß, mit zerknautschten Locken und schmutzigen Wangen. Dabei hatte Catriona die Rubrik, bei der man das Geschlecht ankreuzen konnte, offengelassen. Hauptsache, ein gesundes Kind, das war das Wichtigste. Und dann schleppten ihre Eltern diese abgehalfterte Puppe an, und aus ihren Augen leuchtete geradezu unanständig der Wunsch nach einer Enkelin. Einem süßen kleinen Mädchen! Trotzdem hatte Catriona das Foto in die Plastikhülle gezwängt.

Schnell blätterte sie um: Freunde, Bekannte und ihre Wohnung in einem repräsentativen Haus in Zürich. Zum Schluss gab es noch ein Bild des Kinderzimmers, das sie in den letzten Wochen eingerichtet hatte: ein Kinderbett und viele Plüschtiere sowie ein Mobile mit kleinen Katzen.

Catriona klappte das Album zu. Unmöglich, sich vorzustellen, dass sie es schon bald ihrem Kind in die Wiege legen würde, mit dem Versprechen, es abzuholen, einen Monat später, wenn alle Behördengänge erledigt wären. Auch das hatte in der Broschüre gestanden, Punkt für Punkt: Kind auswählen. Tägliche Besuche der künftigen Adoptiveltern verteilt über ein paar Wochen. Danach Heimreise und sofortiges In-die-Wege-Leiten der letzten Schritte. Einreisebewilligung beim Migrationsamt anfordern. Das ausländische Gerichtsurteil, eine reine Formsache, abwarten. Schließlich eine letzte Reise in den Osten. Hinfahrt zu zweit, Rückfahrt zu dritt.

Catrionas Herz hämmerte. Sie stand auf. Wo blieben sie nur? Was, wenn es inzwischen einen Machtwechsel gegeben hatte, einen Putsch, von dem sie in der Abgeschiedenheit ihres Hotels nichts erfahren hatten? Wenn es ein neues Gesetz gab, dass adoptionswillige Eltern einfach ausgewiesen würden? Vielleicht saß Daniel bereits im Flugzeug.

Nervös kramte Catriona in ihrer Handtasche. Ihr Pass war nicht da. Deutlich sah sie Daniels Hand vor sich, wie er beide Pässe und sämtliche Adoptionspapiere in dem kleinen Rucksack verstaute, den er ständig bei sich trug. Den er niemals aus den Augen ließ, wie sie das besprochen hatten, nicht mal nachts im Bett. Allerdings hatten sie sich kein Szenario ausgemalt, bei dem sie getrennt würden.

Catriona wurde schwindlig. Warum nur hatte sie damals, als sie jung und gedankenlos war, diese Abtreibung gemacht? Eine Entzündung, Komplikationen, ein Eierstock untauglich, der zweite nur bedingt funktionsfähig. Ein Wunder, dass Daniel sie nicht längst verlassen hatte. Sie war ein Wrack, körperlich und seelisch. Wenn sie nicht bald dieses Kind in die Arme schließen konnte … Catriona setzte sich wieder hin. Dabei fiel der zerknitterte Prospekt zu Boden, und eine kleine Karte segelte ihr vor die Füße. PremiumBaby stand darauf und ein kurzer Text, den Catriona fasziniert las.

»Liebling, bist du okay?«

Hastig steckte Catriona die Karte ein und drehte sich um. Hinter Daniel eilte die Übersetzerin ins Zimmer. Gefolgt von der Heimleiterin. Sie trug einen dicken Ordner unter dem Arm. Catriona fuhr sich über die trockenen Lippen. Wieso mied Daniel ihren Blick? Die Heimleiterin klappte den Ordner auf. Mit klopfendem Herzen trat Catriona einen Schritt näher. Schlagartig blendete sie alle Geräusche aus, schaute auf die geöffnete Seite. Ein süßes Mädchengesicht! Es lächelte, strahlte geradezu. Wunderschön! Wenn nicht die mandelförmigen Augen gewesen wären, die weit auseinander standen. Zu weit! Und der leicht geöffnete Mund, aus dem Speichel tropfte, zu viel. Und der Hals, der irgendwie dicker war als erwartet. Zu dick. Catriona liefen die Tränen über die Wangen.

Uster, Freitag, 14. September

»Nein, ich komme nicht mit. Ich muss arbeiten«, winkte Zita ab.

»Drei Wochen vor der Geburt? Spinnst du?«

»Geht euch gar nichts an!«

»Typisch Zita, arbeitet noch, wenn ihr die Gebärmutter bereits an der Kniekehle klebt.«

»Hausfrauenplage! Geht und ertränkt das Elend eures Abhängigkeitsdaseins in einer Latte caramelito.«

Zita sah grinsend zu, wie ihre schnatternden Kolleginnen vom Geburtsvorbereitungskurs MamYoga, alle bereits im Mutterschaftsurlaub, ihre Bäuche durch die Eingangstür der neu eröffneten Starbucks-Filiale in Uster quetschten. Eine eiskalte Dusche – das war es, was sie brauchte. Sie schob ihr Velo in Richtung des in die Jahre gekommenen Jugendstilhauses, in dem Meier seine wunderschöne Wohnung hatte. Bis dort waren es höchstens zehn Minuten, das sollte sie schaffen. Auch wenn es der heißeste September war, den sie je erlebt hatte, was ihr Meier in seiner SMS vor ein paar Minuten – einer von vielen, die er jeden Tag sendete – bestätigt hatte.

Meier! Zita entwich ein ungläubiger Laut. Hätte ihr jemand vor zehn Monaten gesagt, dass sie den Spätsommer hochschwanger von einem mittelalterlichen Polizisten in Uster verbrächte, mit einem wöchentlichen Highlight, dem MamYoga bei der Hebamme Paula Späni, hätte sie diesem Idioten den Vogel gezeigt. Nicht einmal lachen hätte sie mögen über diese Vorstellung. Doch nun war es genau so.

Wie jedes Mal, wenn sie solche Gedanken hegte, bekam Zita Panik. Umdrehen, zum Bahnhof rennen, ein Ticket lösen und weit weg. Oder noch besser: Den Bauch abschnallen und im Mülleimer entsorgen. Da spürte Zita ein Rumpeln in ihrer Mitte. So musste sich der Wolf gefühlt haben, nachdem man ihm Steine in den Bauch genäht hatte. Nur dass Zitas Stein angenehm weiche Drehungen machte und ihren Eingeweiden eine Massage zukommen ließ, die sie jedes Mal aufs Neue entzückte. Sie horchte in sich hinein. Die Bewegung war ein Protest, dessen war sie sich sicher. Bist du bescheuert, Mama? Du kannst mich nicht einfach abschnallen. – Tut mir leid, nie würde ich so etwas tun, mein Kind. Ich liebe dich doch schon jetzt über alles.

Die Bewegung hörte auf. Zita staunte über die seltsamen Gespräche, die sie mit ihrem ungeborenen Kind führte. Sie hatte niemandem davon erzählt, nicht mal Meier. Denn diese leuchtenden Momente der Verständigung gehörten ihr allein. Hatte sie zumindest geglaubt. Bis heute im MamYoga, als Baby Meier sie tief aus ihrem Innern heraus bat, die kitzelnde Atemübung zu wiederholen, und Paula Späni ihr zuzwinkerte. Die Kursleiterin wusste also genau, was in ihr vorging. Aber sie sprach nicht darüber. Sie war die Diskretion in Person. Nicht wie Meier, der alles wissen wollte über die motorischen Fähigkeiten seines Sprösslings, über seine intellektuellen Höhenflüge und vor allem über sein außerordentliches Gefühl für Rhythmus.

Zita stöhnte und schob ihr Rad ein bisschen schneller. Der Commissario und sie! Wenn sie nur nicht so verschieden gewesen wären: Meier liebte Kaffee, Zita trank nur Tee. Meier hängte seine Jeans an Bügel, Zita warf ihre Kleider auf den Boden, Meier hörte klassische Musik im Liegen, Zita bevorzugte Hip-Hop in Aktion, Meier verfiel nach dem Sex in Tiefschlaf, Zita wurde hyperaktiv, Meier hatte es gerne geputzt, Zita nahm Staub nicht einmal wahr. Meier wollte heiraten, Zita wurde schon bei der Idee übel. Da fühlte Zita ein erneutes Rumpeln. Hastig strich sie über ihren Bauch. Easy, Baby, es gibt auch Bereiche, in denen wir uns einig sind. Und das sind die Wichtigsten.

Es war ihnen egal, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekamen, Zita würde im Krankenhaus Uster gebären und – am wichtigsten – sie liebten sich. Seit jenem denkwürdigen Vormittag im letzten Dezember, als Zitas Troddelmütze Meier zum Niesen gebracht hatte. Die Liebe war eingefahren mit jener Unberechenbarkeit, die sie so begehrenswert machte. Und so schleppte sich Zita in Meiers Zuhause, das in den vergangenen Monaten völlig gegen ihren Lebensplan und sehr inoffiziell auch ein wenig ihres geworden war. Was sie Meier gegenüber natürlich nie zugegeben hätte.

In der Wohnung stellte sich Zita sofort unter die Dusche, legte sich dann aufs Sofa und griff nach der Fernbedienung. Sie unterdrückte das schlechte Gewissen, das ihr auf der Stelle Hausfrauenschlampe ins Hirn blinkte, indem sie sich kurz, aber intensiv ihre Masterarbeit in Erinnerung rief, die sie im Frühjahr mit Bestnote zurückerhalten hatte, und die im Anschluss daran ebenfalls mit Auszeichnung bestandene Prüfung. Ein Gefühl der Erregung stellte sich ein, wie jedes Mal, wenn sie sich die Schlussfeier vorstellte, die sie in einigen Tagen als hochschwangere Singlefrau hinter sich brächte – sie hatte Meier das Datum verschwiegen –, bevor sie dasselbe mit der Geburt tun würde. Aus diesem Szenario ließ sich Meier allerdings nicht wegdenken.

Zita kuschelte sich in die Kissen und zappte sich von Sender zu Sender. Wer hatte nur die überflüssige Erfindung Wochenbett gemacht? Sie würde sich nicht darum kümmern und nach einem Monat Pause – so viel müsste vermutlich sogar sie sich zugestehen – wieder mit der Arbeit anfangen. Genauer gesagt mit der Jobsuche. Verschiedene Tätigkeiten kamen infrage, die alle sehr viel mit innovativen Forschungen und sehr wenig mit Windeln und Muttermilch zu tun hatten.

Langsam fielen ihr die Augen zu. Einmal noch schreckte sie hoch, als das Gesicht von ScarLett, der ehemaligen Wetterfee, über den Bildschirm flimmerte. Im Rede-Bett mit ScarLett hieß ihre Sendung, in der sie ihre Gäste liegend interviewte. Sie lief auf dem nationalen Sender mit traumhaften Einschaltquoten, was den ehemaligen Chefredaktor des örtlichen Lokalsenders unsäglich ärgern musste. Schließlich hatte er ScarLett wegen ihres Dekolletés eingestellt und wegen ihres Lispelns gefeuert, was fast alle weiblichen und einen Großteil der männlichen Zuschauer verärgert und zu seiner Entlassung geführt hatte.

Bevor Zita in Tiefschlaf sank, sah sie gerade noch, wie ScarLett mit breitem Lächeln das Thema ihrer nächsten Sendung verkündete: Krankenhaus contra Geburtshaus! – Die Frage, ob Geburten und Babys zurzeit besonders angesagt waren oder ob sie selber nur extrem dafür sensibilisiert war, konnte Zita allerdings nicht mehr beantworten.

Meier sah auf die Uhr, in zehn Minuten hatte er Feierabend. Zufrieden schloss er die Akte. Nach dem großen Umbau des Polizeigebäudes war er der Einzige in der Abteilung, der seine Fälle nicht nur elektronisch, sondern auch physisch dokumentierte, er las lieber auf Papier als am Computer. Einmal mehr hatte er einen Fall erfolgreich zu Ende gebracht. Gestern Abend hatte er zwei brutale Tankstellenräuber verhaften können, und sogar der zurückhaltende Staatsanwalt Kretschmer hatte ihm gratuliert. Mit einem Automatenkaffee hatte Meier hinterher mit Ruth Haldimann auf die erfolgreiche Zusammenarbeit angestoßen.

Ruth war Sozialarbeiterin und erst seit wenigen Monaten beim Ustermer Amt für Jugend und Berufsberatung angestellt. Während der Ermittlungen hatten sie sich angefreundet, obwohl Meier private Kontakte am Arbeitsplatz sonst mied. Aber mit Ruth konnte er nicht nur über Täterprofile diskutieren, sondern auch über die ideale Schnullerform und die saugfähigsten Windeln.

Meier verstaute sein Notizbuch in der Tasche der Lederjacke und lachte in sich hinein. Jahrelang hatte er das Vater-werden zum Leidwesen seiner Freundinnen abgelehnt, doch nun erfüllte ihn eine wilde Vorfreude von den Zehenspitzen bis zu den Haarwurzeln. Er ertappte sich dabei, dass er jedem Kinderwagen nachstarrte und ab und zu sogar durch die Babyabteilung der örtlichen C&A-Filiale streifte.

Er fuhr den Computer herunter und öffnete die Tür seines Kabuffs, das er sich trotz der neuen Großraumbüros hatte bewahren können. Auf dem Flur stieß er fast mit Fausto Signorelli zusammen, der, eine Haarsträhne schwungvoll zur Seite werfend, an ihm vorbeipreschte.

»Meier, Sie sind aber früh heute.«

»Tja, so ist das mit uns Familienvätern. Immer auf dem Sprung, nicht wahr«, gab Meier zurück.

Sein Chef schien zu überlegen, ob er sich auf eine Debatte einlassen sollte über den Unterschied zwischen einem respektabel verheirateten vierfachen Vater in Kaderposition und einem mittelalterlichen erstgebärenden Ermittler mit jugendlicher Geliebter ohne Trauschein. Aber er musste es eilig haben, und er kannte Meier: Unter einer Viertelstunde wäre der verbale Schlagabtausch nicht zu haben, und es war nicht mal sicher, ob er als Sieger vom Platz ginge – Meier hatte in letzter Zeit an Schnelligkeit und Schlagfertigkeit enorm zugelegt. So eilte Signorelli davon, ohne Meier zum erfolgreich abgeschlossenen Tankstellenfall zu gratulieren – womit er doch noch einen Beitrag zum Zwist leistete, der zwischen ihnen beiden herrschte. Denn er, Fausto Signorelli, und nicht Meiers Freund Hannes Sutterlütti war vor einem Jahr Chef der Kapo Uster geworden.

Meier setzte auf Gegensätzlichkeit und ging gemessenen Schrittes an einer Gruppe Kollegen vorbei, Gritli, der guten Seele des Empfangs, zuzwinkernd. Die Hektikflecken am Hals und ihre etwas zerzauste Frisur mit dem Headset wiesen darauf hin, dass die Bevölkerung telefonisch Anteil nahm am Ausgang des letzten Falls. Trotzdem fand sie Zeit, Meier einen Gruß an seine Freundin hinterherzurufen – sie hatte Zita nach einigen Anlaufschwierigkeiten ins Herz geschlossen.

Beim Eingang, ein riesiges Loch, weil die Eichentür gerade durch eine Glastür ersetzt wurde, roch es köstlich. Signorelli hatte sich zwischen einem multifunktionalen Medienraum und einer Kantine entscheiden müssen: Der neue Frischgebäckautomat, der soeben mit knusprigen Mandelgipfeln aufgefüllt wurde, war der kulinarische Anteil am Kompromiss. Noch ein letztes Schnuppern, dann floh Meier nach draußen. Schon zwei Komma sieben fünf eins Kilo hatte er verloren. Sein Baby sollte einen schlanken Vater haben, der sein Alter mit Sportlichkeit kompensierte. Die Lederjacke über eine Schulter gehängt, ging er nach Hause.

Schon im Treppenhaus hörte er den Lärm. Ob Zita ausnahmsweise tagsüber bei ihm war? Schnell schlüpfte er aus seinen abgewetzten Converse-Turnschuhen und tappte ins Wohnzimmer. Da lag sie, auf dem Sofa! Völlig nackt, die dunklen Haare kräuselten sich feucht um ihr schmales Gesicht, ihr Bauch, der sich langsam rhythmisch hob und senkte, war auf ein Kissen platziert, ein weiteres Kissen klemmte zwischen ihren Beinen. Sie schlief tief und die zur Seite verschobene Brust gab eine rote wunde Stelle frei. Meier fühlte, wie ihm die Kehle eng wurde vor Rührung. Er hätte sie jubelnd umarmen wollen, diese schöne junge Frau, die sein Leben auf den Kopf stellte und in ihm Seiten weckte, deren Vorhandensein er nicht mal geahnt hatte. Aber Zita ertrug keine ungestümen Liebesbezeugungen. Und er akzeptierte das, auch wenn er sich manchmal etwas mehr gewünscht hätte. Ihr Leben war genauso auf den Kopf gestellt worden wie seins. Sie hatte alles gewollt, nur keine feste Beziehung und sicher kein Kind! Genau das bekam sie nun. Nie würde Meier diesen Moment vergessen, nach dem Sushi-Essen und vor dem Clubbesuch, inmitten einer Meute ihrer Zürcher Studentenfreunde, in der er sich alt und überflüssig fühlte, als sie ihm gesagt hatte, sie sei schwanger. Und dass sie das Kind behalten wolle. Weil sie nicht fähig sei, ein Kind von dem Mann, den sie liebe, abzutreiben. Auch wenn es zum völlig falschen Zeitpunkt komme. Meier hatte sie umarmt. Ihrem Glück konnte auch der nachfolgende Streit nichts anhaben, es ließ sich ohnehin nicht endgültig klären, wer nun schuld war, sein Sperma oder ihr Ei.

Meier drehte sich leise um und ging ins Bad. Er ließ kaltes Wasser über einen weichen Waschlappen laufen, drückte ihn aus und eilte zu Zita zurück. Behutsam legte er den kalten, feuchten Lappen auf die wunde Stelle. Zita bewegte sich leicht im Schlaf und kuschelte sich an ihn. Meier schloss die Augen, seine Hand mit dem Lappen schmerzte wegen des unnatürlichen Winkels. Aber das kümmerte ihn nicht.

Ruth Haldimann fuhr auf ihren Rollerblades, die sie für solche Prachttage wie heute in ihrem Büro aufbewahrte, durch den Stadtpark. Keiner hätte Ruth ihre knapp sechzig Jahre gegeben, obwohl ihr stoppelkurzes Haar unter dem Helm grauweiß und ihr Gesicht durchaus nicht faltenlos war. Aber in ihrem grasgrünen T-Shirt strahlte sie eine altersunabhängige Dynamik aus; abgesehen davon war sie eine ausgezeichnete Bladerin, mit vielen Jahren Training in den Muskeln.

Jetzt allerdings ging es ihr nicht um Geschwindigkeit und Fitness, sie fühlte sich einfach nur rundum gut. Hatte sie doch entscheidend zur Verhaftung der Tankstellengauner beigetragen. Zudem hatte sich der ursprünglich verdächtigte Miro Rahmadini, einst Mitglied einer Jugendbande, in letzter Zeit einsichtig gezeigt. Nach anfänglichem Zögern hatte er sich in ein Beschäftigungsprogramm eingegliedert und sogar eine Lehrstelle in einer Kinderkrippe in Aussicht gehabt. Die Zusage war jedoch widerrufen worden, als die Polizei Miro als Verdächtigen der Tankstellenraube in Untersuchungshaft nahm. Miro war verzweifelt gewesen, voller Bitterkeit und Wut. Nun sah alles wieder anders aus. Er war unschuldig, und Ruth hatte mit dem Krippenleiter ein Gespräch für die folgende Woche vereinbart, um ihm alles zu erklären.

Ruth bremste. In der Bude beim Spielplatz gab es den besten Kuchen der Stadt, die Leute standen Schlange. Mit einem Stück Kuchen und einem Milchkaffee im Glas ließ sich Ruth auf einer Bank neben dem Sandhaufen nieder. Das nachmittägliche Geschnatter der Mütter und Kinder hinderte sie nicht daran, sich in die herumliegende Gratisabendzeitung zu vertiefen. Die Aufklärung der Tankstellenraube hatte es auf die Titelseite geschafft.

Die weiteren Artikel vermochten sie nicht zu fesseln, wohl aber das Gespräch ihrer beiden Nachbarinnen. Es ging um die neue Talksendung der ehemaligen Wetterfee ScarLett. Die eine Frau, eine Mutter Anfang dreißig mit zwei blond gelockten Zwillingsmädchen, fand es unmöglich, dass eine Sexbombe wie ScarLett, die offensichtlich nichts mit Familie und Kindern am Hut hatte, eine Sendung machte zum Thema Krankenhaus contra Geburtshaus. Ihre Banknachbarin, eine gestresst wirkende Bubenmutter um die vierzig, deren ältester Sohn heimlich einen KitKat-Schokoriegel aus ihrer Tasche herausfummelte, fand es zwingend, dass solche Themen nicht nur von biederen Hebammen in Gesundheitssandalen behandelt wurden. Bald mischten sich andere Mütter ins Gespräch ein, wobei die ScarLett-Fans in der Mehrzahl waren. Ruth hatte ihren Spaß an den wild diskutierenden Frauen. Noch mehr freute sie sich allerdings über deren Sprösslinge, die die fehlende Aufmerksamkeit ihrer Mütter dazu benutzten, sich gegenseitig mit Sand zu bewerfen oder die ausgezogenen Sandalen in Sandhaufen zu vergraben, während sich der große Junge, der Kevin gerufen wurde, gleich zwei KitKat-Schokoriegel in den Mund steckte.

Ruth stand auf. Ihr Blick fiel auf eine junge, auffällig große Frau mit Pagenschnitt, die einen Kinderwagen schob und auf die spielenden Kinder starrte. Sie nahm die teuer wirkende Sonnenbrille ab und kam ein Stück näher. Sehnsucht lag in ihren Augen und noch etwas anderes, etwas Undefinierbares, das Ruth irgendwie vertraut vorkam. Ob sie die Frau kannte? In ihrem Beruf begegneten ihr täglich viele Menschen. Dann wurde ihr klar, an wen die Frau sie erinnerte: an die Filmschauspielerin Audrey Tautou, die sie sehr mochte.

Die Frau war längst weitergegangen, als Ruth zur Turmuhr schaute. Sie realisierte, dass sie viel zu spät war. Sie hatte sich mit ihrem Mann Ernst in ihrem Schrebergartenhaus verabredet. Wie hatte sie das nur vergessen können? Eilig brachte sie Glas und Teller zurück und rollte, ein paar erstaunte Radfahrer überholend, zum Ausgang des Parks. Gerade wollte sie in den Veloweg einbiegen, als ihr die Audrey-Tautou-Kopie mit dem Kinderwagen direkt vor die Füße lief. Obwohl Ruth bremste, konnte sie einen Zusammenprall nicht verhindern. Der Kinderwagen, ein hypermodernes Modell, schwankte, während Ruth stürzte. Die Frau erstarrte und machte erst Anstalten, Ruth zu helfen, als diese sie darum bat. Zum Glück hatte Ruth nur leichte Schürfungen erlitten, Knie- und Ellbogenschoner sei Dank. Die Frau erklärte mit leiser Stimme, sie habe den Bus erwischen wollen und Ruth völlig übersehen.

»Kein Problem. Kann jedem passieren.«

Die Frau schüttelte den Kopf. »Es tut mir wirklich leid. Wollen Sie sich nicht setzen?« Sie deutete auf einen abgestorbenen Baumstamm in der Nähe.

Ruth ließ sich nieder und warf einen Blick in den Kinderwagen. Dabei entdeckte sie ein tief schlafendes Kind, das in eine weiche Decke gehüllt war. »Ist das süß! Wie alt ist es denn?«

Die Frau schwieg einen Moment, als ob sie überlegen müsste. »Vier Wochen.«

»Noch ganz klein!« Ruth deutete auf den Platz neben sich. »Wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten? Sie sind doch bestimmt genauso erschrocken wie ich.«

»Ich weiß nicht, eigentlich sollte ich …«

»Den Bus haben Sie ohnehin verpasst. Und der nächste kommt erst in einigen Minuten.«

Kaum hatte sich die Frau gesetzt, verfiel Ruth in einen leichten Plauderton, erzählte, dass sie fast täglich um den Greifensee blade. Die Frau reagierte mit einem erstaunten Lächeln, dabei kamen ihre leicht verschobenen Schneidezähne zum Vorschein, die ihrem perfekten Gesicht eine charmant unvollkommene Note verliehen. Plötzlich fiel es Ruth wie Schuppen von den Augen.

»Amélie Stammbach!«

Die Frau erschrak. »Kennen wir uns?«

»Natürlich. Sie haben sich doch für eine Adoption interessiert.«

»Ich erinnere mich nicht.«

Ruth nickte. »Kann ich gut verstehen. In meinen Bürokleidern sehe ich ganz anders aus.« Sie nahm den Helm ab und fuhr sich durch das Haar.

Nun regte sich etwas in Amélie Stammbachs Miene. »Sie sind die Sozialarbeiterin?«

»Genau. Ruth Haldimann.«

»Wohnen Sie in Uster?«

»Schon lange, aber nun arbeite ich auch hier und zwar nicht mehr mit Babys, sondern mit Teenagern. Und Sie? Sie wohnen doch in Zürich?«

»Wir sind gerade hergezogen.«

»Herzlich willkommen in der Provinz.« Ruth Haldimann reichte Amélie Stammbach die Hand. Nun fielen ihr auch Einzelheiten des Gesprächs ein, das sie an einem verschneiten Morgen an ihrer alten Arbeitsstelle im Amt für Jugend und Berufsberatung als Mitarbeiterin der Fachstelle Adoption mit Amélie Stammbach und ihrem Mann geführt hatte.

»Haben Sie inzwischen ein Kind bekommen?« Ruth konnte es fast nicht glauben. »Sie sagten doch, Ihr Mann sei unfruchtbar und eine Adoption die letzte Möglichkeit. Ich habe mich gewundert, dass Sie sich nie mehr gemeldet haben. Normalerweise kann ich sehr genau voraussagen, wer sich vom Adoptionsverfahren abschrecken lässt und wer nicht. Bei Ihnen lag ich falsch, ich hätte darauf gewettet, dass sie weitermachen. Aber jetzt ist alles klar.«

Ruth stand auf. Das Baby war aufgewacht, seine strampelnden Beinchen waren zu sehen.

»Wissen Sie, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Da bekommen Paare jahrelang keine Kinder, obschon sie alles versucht haben. Kaum machen sie sich aber mit dem Gedanken an eine Adoption vertraut, schwupp, wird die Frau schwanger. Dass es so schnell geht wie bei Ihnen, ist allerdings eher selten.« Sie rechnete nach. »Sie müssen damals bereits schwanger gewesen sein. Ich gratuliere Ihnen.« Ruth beugte sich zu dem Baby hinunter. Erstaunt drehte sie sich zu Amélie Stammbach um. »Es ist aber groß für vier Wochen.«

Amélie Stammbach nahm die Sonnenbrille ab. Die beiden Frauen sahen sich in die Augen. Die heiße Luft flimmerte.

Irgendetwas ist seltsam, dachte Ruth. »Frau Stammbach, wollen wir zusammen einen Kaffee trinken?«

Amélie erwachte aus ihrer Erstarrung. »Mein Bus!« Ohne sich zu verabschieden, lief sie mit dem Kinderwagen los.

Ruth sah ihr nach, Amélie Stammbach schien völlig verwirrt. Allerdings stellte ein Baby das Leben auf den Kopf, vielleicht war sie einfach nur überfordert. Ruth holte ihre Flip-Flops aus ihrem Rucksack, die Lust am Rollschuhlaufen war ihr vergangen. Als der Bus kam, stieg sie ein und entspannte sich im Luftzug der Klimaanlage. Da fiel ihr etwas ein: Die Beine des Babys hatten sie an ihren Enkel erinnert. Und der war vier Monate alt. Amélie Stammbach aber hatte von vier Wochen gesprochen. Ruth griff nach ihrem Smartphone und beschaffte sich in kürzester Zeit die Adresse der Stammbachs in Uster. Sie beschloss, einen Umweg zu machen und Ernst noch ein wenig länger warten zu lassen.

Amélie Stammbach überhörte das wiederholte Summen der Türglocke, denn sie kotzte sich in ihrem luxuriösen Badezimmer gerade die Seele aus dem Leib. Das war die schlimmste Panikattacke, die sie je erlebt hatte. Trotz Léons Weinen war es ihr unmöglich, den Platz vor der Schüssel zu verlassen. Jedes Mal, wenn sie Anstalten machte aufzustehen, überrollte sie eine neue Welle. Wenn sie Léon nicht bald aus seinem Wagen befreite, würde die Nachbarin reklamieren. Obwohl Amélies Mann Marcel das Haus nach den allerneusten Erkenntnissen hatte bauen lassen, durchdrang Léons Weinen sogar den modernen Fließbeton. Abends vor dem Einschlafen, nachmittags, morgens, mitten in der Nacht, es gab keine Stunde, in der das Baby nicht weinte. Außer im Park beim Spazieren, da schlief er wie ein Engel.

Endlich gelang es Amélie, den Brechreiz zu unterdrücken und sich aufzurichten. Am Waschbecken spritzte sie sich kaltes Wasser ins Gesicht, bevor sie den Flur entlangging, Léon ignorierend. In der Wohnküche aus Stahl und Edelholz schenkte sie sich ein Glas Eistee ein und trank gierig, bevor sie ins Bad zurückkehrte und sich mit Lappen und Putzmittel an der verschmutzten Kloschüssel zu schaffen machte. Sie sah erst auf, als Marcel, ihr Mann, vor ihr stand, das völlig verheulte Baby an seine Brust gedrückt.

»Amélie, was ist los? Wieso hast du Léon allein gelassen?«

Amélie wrang den Lappen aus. »Ich musste die Sauerei aufputzen.«

Marcel ließ seinen Blick über die Armaturen gleiten. »Welche Sauerei?«

»Ich habe gekotzt.«

Als sich Léons Geschrei steigerte, verfiel Marcel in eine Art Huckelgang, um das Baby zu beruhigen. Amélie wischte die letzten Spritzer mit einem Tuch weg und stand auf.

»Komm, leg dich hin. Hat er dich heute wieder fertiggemacht?« Marcel dirigierte sie ins Wohnzimmer.

Amélie legte sich aufs weiße Sofa. »Er schreit nur.«

»Dreimonatskoliken. Das hat uns Piet doch erklärt.«

»Aber Léon ist vier Monate alt.«

»Piet meint, es gebe Ausnahmen.«

Amélie starrte ihren Mann an. »Glaubst du nicht, wir sollten zu einem richtigen Kinderarzt gehen?«

»Das ist zu riskant. Wir müssen warten. Nur noch ein paar Monate. Dann ist alles überstanden.« Er deutete auf Léon. »Aber es lohnt sich doch.«

»Findest du?«

Marcel nickte heftig. »Du liebst Léon. Und wenn er einmal mit der Schreierei aufhört, wird alles besser.«

»Manchmal frage ich mich …« Amélie hielt inne. Sie musterte ihren Mann, seine schwere Statur, das verschwitzte schwarze Haar mit den grauen Strähnen, die geröteten Wangen, die von seiner Gefühlsregung zeugten und davon, dass er abends oft ein Glas Wein zu viel trank, und schließlich seine streichelnde Hand, in der Léons Köpfchen fast verschwand.

»Hör auf«, flüsterte Marcel. »Du wolltest doch unbedingt ein Kind. Jahrelang. Ich habe dich immer unterstützt, bin mit dir all diese Wege gegangen. Jetzt haben wir Léon. Er sollte dein Glück sein. Ich verstehe einfach nicht …«

Amélie setzte sich auf. Ein kleiner Fleck auf dem Sofa hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie rieb darauf herum.

Marcel sah Amélie konsterniert zu. Was hatte sie nur? Von dem unsichtbaren Band, das Mutter und Kind verbindet, war nichts zu spüren. Meist gebe sich so was nach wenigen Tagen, hatte ihm sein Freund Piet erklärt, und die Mütter könnten nicht mehr verstehen, warum sie ihr Kind am Anfang nicht geliebt hätten. Nur bei Amélie hielt dieser Zustand unverändert an. Natürlich waren in ihrem Fall die Umstände besonders gewesen. Aber sie hatte sich dieses Kind so sehr gewünscht. Marcel konnte nicht verstehen, warum sie es jetzt nicht annehmen konnte.

Endlich hörte Amélie mit der Reiberei auf. Ihre Augen fielen ihm auf, die tief in den Höhlen lagen, das Haar, das matt und glanzlos herunterhing, ihre dünnen Arme.

»Ich habe heute die Sozialarbeiterin gesehen.«

»Hm?«

»Im Park. Sie hat mich erkannt.«

»Wovon sprichst du?«

»Die Sozialarbeiterin. Die wir im Januar wegen der Adoption getroffen haben.«

Marcel fixierte seine Frau. »Du meinst …«

»Genau.«

»Und wieso weißt du, dass sie dich …?«

»Sie kannte meinen Namen.«

»Aber die war doch in Zürich?«

»Sie hat den Job gewechselt.«

»Und ist ausgerechnet nach Uster gekommen?«

»Es sieht so aus. Sie wohnt hier.«

»Was?«

»Und sie weiß, dass wir auch hier wohnen.«

»Du hast es ihr gesagt?«

»Es ist mir rausgerutscht.«

»Bist du verrückt geworden?« Marcel ließ Léon in den Wagen fallen. Der fing sofort wieder an zu weinen. Diesmal eilte ihm Marcel nicht zu Hilfe. Er hielt Amélie bei den Schultern und schrie, um Léons Gebrüll zu übertönen. »Aber warum hast du mit ihr geredet?«

»Es ging nicht anders.«

»Du hättest weggehen können. Oder vorgeben, du seist jemand anders.«

»Nun ist es halt passiert.«

Marcel packte sie am Ausschnitt ihres T-Shirts. Wie eine Puppe baumelte sie in seinen Händen. »Ich finde dich unerträglich. Wie kannst du nur so gleichgültig sein?«

»Ich habe gekotzt, als ich heimkam. Ist dir das egal?«

Sofort bereute er seinen Ausbruch. »Es tut mir so leid, Mäuschen. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Wenn man dich bedroht, werde ich …«

Sie fuhr ihm mit der Hand über die feuchte Wange.

»… ein Tier.«

»Was sollen wir tun?«

»Ich weiß es nicht.«

Marcel gab sich einen Ruck. »Lass uns ausgehen.«

»Was?«

»Es ist Wochen her, seit wir ausgegangen sind. Nicht mehr, seit wir das Baby haben.«

Er blickte zu Léon, der sich erstaunlicherweise beruhigt hatte und in einen leichten Schlummer gefallen war.

»Irgendwann muss er mal schlafen. Wir lassen mein iPhone hier. Babyüberwachungs-App.«

»Wir können ihn nicht alleine lassen.«

»Wir gehen ins Restaurant am Greifensee, das sind nur ein paar Hundert Meter.«

»Funktioniert die App über diese Distanz?«

»Ich hab’s ausprobiert. Es kann nichts passieren.«

»Wollen wir vielleicht der Nachbarin Bescheid geben?«

»Nein.« Marcel zog Amélie an sich. Seine Zunge suchte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen. »Zieh dich schön an. So wie früher.« Marcel schob sie ins Schlafzimmer. »Ich reservier uns einen Tisch.«

»Du meinst, du gehst eine rauchen.«

»Du kennst mich gut.«

»Ich bin deine Frau.«

»Ich liebe dich.«

Die Tür hinter sich zuziehend, ging Marcel auf die riesige Terrasse. Er zündete sich eine Zigarette an und genoss die Weite. Er hatte das Haus gut geplant. Ein luxuriöser Bau, dessen Grundstück direkt an unverbaubares Naturland grenzte. Die Mieteinnahmen würden ihm später seine Rente finanzieren. Nun musste er nur noch dafür sorgen, dass in die beiden noch leer stehenden Wohnungen begüterte Familien einzogen; Léon, der ein Einzelkind bleiben würde, sollte Spielkameraden haben.

Entschlossen zog Marcel einen losen Backstein aus dem gemauerten Pizzaofen und griff nach dem Handy, das in der Öffnung steckte. Die Nummer war gespeichert, die SIM-Karte würde er wie jedes Mal gleich vernichten. Er schob sich einen Kaugummi in den Mund und ließ es zweimal klingeln. Die Stimme am anderen Ende war ihm vertraut. Marcel erzählte, was passiert war. Und protestierte nicht, als er den Vorschlag zur Lösung des Problems hörte. Er wusste selber, wann es sich um einen Notfall handelte.

Catriona Albrecht zündete sich eine Zigarette an. Daniel warf ihr einen Blick zu. Dass er sie nicht tadelte, rechnete sie ihm hoch an. Überhaupt hatte er sich vorbildlich verhalten in den letzten Monaten. Seit sie überstürzt aus der osteuropäischen Stadt abgereist waren, hatte er sie zu unzähligen Adoptionsvermittlungsstellen begleitet. Leider vergeblich. Deswegen hatten sie sich große Hoffnungen gemacht, als sie die Organisation Kinder für Eltern besuchten, die Adoptionen aus Südamerika vermittelte. Daniel hatte sich von Anfang an blendend mit der Leiterin verstanden, und die beiden hatten die Missstände im Osten ausführlich miteinander diskutiert. Als Daniel den Verdacht äußerte, es gebe illegale Machenschaften, die es erschwerten, ein gesundes Kind zu adoptieren, hatte die Leiterin dies bestätigt und gemeint, sie würde sich nicht wundern, wenn einige Länder im Osten für Adoptionen bald gesperrt würden. Die Leidensgeschichte der Albrechts, denen man nur kranke oder behinderte Kinder angeboten hatte, sei für sie nichts Neues, im Gegenteil.

Schließlich hatte Catriona die Leiterin darauf hingewiesen, dass Osteuropa für sie ein abgeschlossenes Thema sei. Die Frage sei jetzt vielmehr, ob Kinder für Eltern bereit sei, ihnen ein Kind zu vermitteln.

»Leider nein«, hatte die Leiterin gemurmelt, »das Alter der Frau.«

Als Daniel einwandte, auf der Website stehe, die Frau dürfe höchstens dreiundvierzig, der Mann höchstens fünfundvierzig sein und dass sie beide innerhalb dieser Limite lägen, hatte die Leiterin die Schultern gezuckt; damit sei das Alter bei Abschluss des Verfahrens gemeint, welches leicht länger als zwei Jahre dauern könne, und dann sei Catriona definitiv zu alt.

Darauf war der sonst so beherrschte Daniel zu Catrionas Erstaunen wütend geworden. Er könne sich gut vorstellen, hatte er gezischt, warum man solch restriktive Paragraphen einbaue. Aber es gehe doch nicht an, dass ein finanziell unabhängiges Ehepaar wie sie, dessen von Stempeln übersäte Dokumente tausendfach geprüft und für in Ordnung befunden worden seien, das nur darauf brenne, einem Kind ein wunderbares Zuhause zu geben, dass ein solches Ehepaar wegen ein paar lächerlicher Monate von einem Verfahren ausgeschlossen werde, während solche Idioten wie diese – daraufhin hatte er auf ein Foto gezeigt, das ein plumpes weißes Ehepaar umrahmt von zwei ausgesprochen hübschen kolumbianischen Mädchen zeigte – die Kinder gleich paarweise nachgeworfen bekämen.

Darauf hatte die Frau den Albrechts die Tür gewiesen. Catriona hatte Daniel schnell mit sich gezogen, kommentarlos waren sie zur nächsten Vermittlungsstelle nach Wetzikon gefahren, Children’s Grace. Sie vermittelte nur Kinder aus Äthiopien. Frau Helbling, die Leiterin, hatte ihnen unbürokratisch sofort einen Termin gegeben und war nun dabei, die Unterlagen zusammenzusuchen.

Catriona warf die Zigarette aus dem geöffneten Fenster. Keine Minute zu früh. Frau Helbling betrat den Warteraum. Aus den Augenwinkeln nahm Catriona wahr, wie Daniel aufatmete. Das wäre der Gipfel gewesen, wenn sie abgewiesen worden wären, bevor sie überhaupt ihr Dossier einreichen konnten, nur weil Catriona ihre Sucht nicht unter Kontrolle hatte.

Frau Helbling breitete einige Unterlagen auf dem Tisch aus und öffnete einen dicken Ordner mit Bildern des Kinderheims in Addis Abeba. Gerührt sah Catriona auf wunderschöne Kinderköpfe, die meisten schmal, einige wenige rundlich und alle mit diesen Augen, die fast das Gesicht sprengten und so unendlich verloren in die Welt schauten.

»Könnten Sie sich das vorstellen?«, fragte Frau Helbling und sah Catriona an. »Ein Schwarzes Kind, meine ich.«

Catriona zuckte nicht mit der Wimper, aber ihre Gedanken rasten. Wieso hatte diese Frau ihren wunden Punkt getroffen? Daniel hatte kein Problem, aber Catriona musste sich erst an den Gedanken gewöhnen, mit einem Schwarzen Kind einkaufen zu gehen. Sie wusste nicht, wie sie die neugierigen Blicke ertragen würde und die unausgesprochene Frage, ob das Kind adoptiert sei. Ein weißes Baby hätte man für ihr leibliches Kind gehalten. Nicht jeder sollte schon beim ersten Kontakt wissen, dass sie nicht fähig gewesen war, ein Kind zu empfangen.

Catriona fand keine Antwort, und wieder war es Daniel, der ihr aus der Klemme half. »Wir haben uns alles überlegt, Frau Helbling. Wir sind sicher, dass wir ein Schwarzes Kind so lieben würden wie unser eigenes.« Er nahm Catrionas eiskalte Finger in seine. Catrionas Blick fiel auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dichtem Kraushaar, das sie zahnlos anlachte, und ihre Bedenken lösten sich in Luft auf. Entschlossen sah sie Frau Helbling in die Augen. »Wir können es kaum erwarten. Was müssen wir tun?«

Eine halbe Stunde später standen sie im Flur, versehen mit Unterlagen und Formularen. Bevor sie sich voll Zuversicht verabschiedeten, warf Frau Helbling noch einen Blick in die Agenda, um ihnen einen Termin zu geben für das Informationsgespräch, die erste Station des Verfahrens. Stirnrunzelnd überflog sie die Seiten. Schließlich schrieb sie ein paar Zahlen auf. Daniel wollte den Zettel dankbar einstecken, als ihm Catriona diesen aus der Hand riss.

»1. Oktober? Aber das dauert ja über ein Jahr?«

»Ja, leider. Der Andrang ist riesig.«

»Und daran lässt sich nichts ändern?«, fragte Daniel.

»Ich kann Sie auf die Warteliste setzen. Es gibt immer wieder Leute, die sich kurzfristig abmelden.«

Daniel nickte. »Dann tun Sie das bitte.«

»Auch diese Liste ist lang.« Frau Helbling blätterte. »Sie sind auf Platz 13. Vor dem nächsten Frühling können Sie nicht mit einem Termin rechnen.« Sie klappte die Agenda zu und wagte ein aufmunterndes Lächeln. »Nutzen Sie die Zeit. Suchen Sie alle Unterlagen zusammen, die Sie für die Behörden brauchen, dann geht hinterher alles schneller.«

»Aber unser Sozialbericht ist noch einige Monate gültig, wir haben eine provisorische Pflegeplatzbewilligung«, schrie Catriona. »Wir können direkt loslegen.«

»Sie irren sich«, meinte Frau Helbling. »Der Eintrag für das Land muss geändert werden, das dauert ein paar Monate. Bis dann sind Ihre Bewilligungen abgelaufen. Ich habe das schon mal bei einem Paar erlebt. So absurd das klingt, aber am besten machen Sie alles neu, das geht am schnellsten.«

Catriona verstummte. Über ein Jahr? Nur um sich einmal mehr all den idiotischen Fragen zu stellen. Das konnte doch nicht sein. Sie waren Adoptionsprofis! Sie brauchten nur noch ein Kind. Und in Äthiopien gab es, wenn man Frau Helbling glauben konnte, viele davon. Alle bekommen ein Kind, das hatte sie gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt. Aus Catrionas Kehle drang ein erstickter Laut.

Schnell schob Daniel sie aus dem Büro, im Gehen schüttelte er Frau Helbling die Hand und bedankte sich für das Gespräch. Er zog Catriona zum Auto, das in einer Seitenstraße geparkt war.

»Wieso konnte die uns nicht einfach reinschieben?«, fragte Catriona. »Es ist so ungerecht!«

»Ich weiß.«

»Nein, du weißt gar nichts. Es ist aus. Ich kann nicht mehr.«

Catriona löste sich aus Daniels Umarmung. Ihre Hochsteckfrisur war zerzaust, ihre Bluse saß schief, Schweiß strömte ihr über das Gesicht, ihr Make-up musste sich aufgelöst haben.

»Was meinst du damit?« Daniel stand da wie ein geprügelter Hund.

Catriona zündete sich eine Zigarette an. »Ich habe damit gerechnet. Und ich habe Vorkehrungen getroffen.«

»Was für Vorkehrungen?«

Sie sah ihn ausdruckslos an.

»PremiumBaby.«

Daniels Augen weiteten sich. »Bist du verrückt? Du hast mir versprochen, dass du die Telefonnummer vernichtest.«

»Es werden viele Versprechen gebrochen. Da kommt es auf meines auch nicht mehr an.«

»So etwas machen wir nicht.« Daniel kam einen Schritt auf sie zu. »Das war von Anfang an klar.«

»Aber wir schwimmen in Geld.«

»Catriona, darum geht es nicht. Wir haben es diskutiert und verworfen.«

»Ich habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Und weißt du was? Sie haben ein Baby für uns!«

»Du nimmst jemandem das Kind weg!«

»Nein. Diese Kinder sind alles Waisen.«

»Das ist gelogen.«

»Du glaubst der Helbling ja auch, dass ihre Äthiopien-Babys Waisen sind. Wo ist da der Unterschied?«

Daniel schluckte. »Und wie willst du das unseren Freunden erklären, deiner Familie, meiner Familie?«

»Ich finde einen Weg. Wir brauchen nur die Papiere und einen Pass.«

»Die Gesetze sind diesbezüglich sehr streng.«

»Als ob ich das nicht wüsste!« Catriona nahm Daniels Hand. »PremiumBaby nutzt einfach die Lücken aus.« Sie kam ganz nah, ihre Lippen berührten die seinen. »Wir haben keine Wahl.«

»Wie sollen wir es dem Kind je erklären?«

»Bis dahin dauert es einige Jahre.«

Daniel atmete tief ein. Wenn Catriona so redete, so leise und gefasst, mit einem Argument gegen jeden Einwand, erreichte sie niemand mehr. Da konnte er nur mitlaufen oder umkehren.

Schon saß sie am Steuer des Wagens und studierte einen Flyer, den sie aus dem Warteraum von Children’s Grace mitgenommen hatte. Aber nicht der angebotene Workshop für Adoptiveltern interessierte sie, sondern das MamYoga, ein Geburtsvorbereitungskurs für Schwangere. Dass beides auf demselben Blatt stand, war ihr eben noch zynisch erschienen. Aber jetzt war alles anders. Bald würde sie allen eine Schwangerschaft vortäuschen, da kam dieser MamYoga-Kurs wie gerufen. Dass er in Uster stattfand und nicht in Zürich, wo die meisten ihrer Bekannten wohnten, erschien ihr als gutes Omen.

Uster, Freitag, 21. September

»Sehr gut, Ladies«, lobte Hebamme Paula Späni. »Jetzt noch einmal an eurem Brustbein vorbeiatmen, und schon ergießt sich die Sauerstoffdusche über eure Babys.«

»Wahnsinn!«, flüsterte Lucie Weber und fuhr mit den Fingern durch ihre dunkelblonden verschwitzten Locken.

»Was ist?«, fragte Zita mit geschlossenen Augen.

»Ich hab es deutlich gespürt. Maud hat an mein Bauchfell geklopft.«

»Und hast du sie reingelassen?«, fragte Zita spöttisch.

»Wieso, sie will doch raus und nicht rein«, antwortete Lucie verwirrt.

»Kommt darauf an, wie du raus und rein definierst. Wenn du dich selber als Öffnung betrachtest, dann …«

»Wir machen diese Übung noch einmal«, unterbrach Paula Späni. »Aber ohne zu reden. Schließlich seid ihr es, die eure Babys bald auf die Welt stemmen müsst. Auch du!«, fügte sie mit einem warnenden Blick auf Zita hinzu, die bereits zu einer Entgegnung angesetzt hatte.

Paula ging an den seitlich liegenden Frauen vorbei, leicht auf ihren Stock gestützt, den sie benutzte, seit ihre überbeanspruchte Hüfte nicht mehr ganz so funktionierte, wie sie sollte. Einer nach der anderen legte sie die Hand auf den unteren Rücken, um die Richtung des Atemflusses zu unterstützen. Nur um Salome Syz, einzige Singlemutter unter ihren sechs Kursteilnehmerinnen und erst seit Kurzem dabei, machte sie einen Bogen. Schon in der ersten Stunde hatte Salome, mit den Fingern durch ihre jungenhafte Kurzhaarfrisur fahrend, allen klargemacht, dass sie nicht berührt werden wollte. Die anderen Frauen waren etwas konsterniert gewesen, aber Paula hatte vollstes Verständnis. Einigen Frauen ging das ständige Betatscht- und Untersuchtwerden gegen den Strich. Nicht so der etwas biederen, kugelrunden Lucie Weber und der Schweiz-Schwedin Lina Frederikson, beide Erstgebärende; sie entspannten sich auf der Stelle. Mariann Dolder in Gesundheitssandalen und mit wilder rötlich-grauer Kraushaarmähne, die bereits ihr viertes Kind zur Welt brächte, hatte auch keine Mühe, und sogar die quirlige Studentin Zita, die zu Beginn des Kurses ziemlich verspannt gewesen war, atmete tief und schwer. Als Letzte war Ivana Batic dran, die schöne Albanerin mit den langen dunkelbraunen Haaren. Ihre Rückenmuskeln waren hart wie ein Brett.

»Aua!«

Die kleine Wölbung unter Ivanas T-Shirt verriet, dass ihr Baby ihr soeben einen kräftigen Tritt versetzt hatte.

»Deine Kleine wird sicher eine Fußballerin«, meinte Paula leise.

»Nein, sie wird die erste Schweizer Bundesrätin mit Migrationshintergrund«, flüsterte Ivana.

Paula nickte, sie kannte Ivanas Geschichte, ihren Stolz, dass sie als Albanerin in den Stadtrat gewählt worden war, und die Weigerung ihrer konservativen muslimischen Familie, dies zu akzeptieren. Noch einmal strich ihr Paula über den Rücken und begann, leise ein Wiegenlied zu summen. Sofort stimmten Lucie, Zita und Lina mit ein. Endlich entspannte sich auch Ivana.

Paula lächelte. Trotz ihrer vierundachtzig Jahre, die ihr kein Mensch ansah und die sie konsequent verschwieg, liebte sie solch schwierige Situationen. Nach einer abgebrochenen Tänzerinnenkarriere – die kranke Hüfte – war sie als Hebamme im Krankenhaus Uster tätig gewesen. Das müßige Rentnerinnendasein sagte ihr nicht zu. Kurzerhand hatte sie die alte Schreinerwerkstatt ihres Mannes Lorenz in ein Studio umbauen lassen und bot seither MamYoga an, eine Mischung aus Yoga und Schwangerschaftsturnen. Die Kurse waren weit über die Region hinaus bekannt, sogar aus Zürich meldeten sich die Frauen an. Lorenz, nach der Pensionierung ein begeisterter Hobby-Weinbauer, führte ihr die Buchhaltung. Einen winzigen Wunsch nur hegte Paula noch. Wie immer, wenn sie daran dachte, wurde sie unruhig. Weil ihr bewusst wurde, dass der Wunsch so klein nicht war. Und unmöglich zu realisieren. Sie ließ drei Glockenschläge erklingen, das Zeichen für die Frauen, mit dem Summen aufzuhören, ihre Beine auf die Gymnastikbälle zu legen und sich in die Schluss-Entspannung zu begeben.

Zehn Minuten später rollten Zita, Mariann und Ivana die Yogamatten zusammen und sammelten die Bälle ein, während Lucie Salome half, verschiedene Körperteile, darunter das künstliche Becken und die Babypuppe, die Paula zu Demonstrationszwecken verwendet hatte, in einer Plastikkiste zu versorgen. Paula überflog den großen Kalender, der neben dem Wandschrank hing. »Lucie, Zita und Salome, seid ihr euch bewusst, dass heute in zwei Wochen euer Geburtstermin ist?«

Lucie strahlte selig. »Ich denke an nichts anderes. Manchmal wünsche ich mir sogar, dass Maud ein bisschen früher kommt. Du hast doch sicher ein paar Tipps, Paula, wie man den Geburtsvorgang auslöst?«

Paula nickte. »Sex und Schweppes. Aber ich warne dich, die meisten Babys machen, was sie wollen.«

Zita gab dem Gymnastikball einen Tritt. »Mir wär’s recht, wenn das Kind noch möglichst lange im Bauch bliebe. Die Masterfeier will ich noch als Single erleben.«

»Daran hat dein Werner bestimmt keine Freude, ein Mann möchte doch dabei sein, wenn seine Frau eine Auszeichnung erhält«, meinte Lucie und wiegte das kleine Plastikbaby im Arm, bevor sie es Salome reichte.

»Vielleicht ist es dir entgangen, aber wir sind nicht verheiratet«, fauchte Zita. »Trotz unserer Beziehung sind wir Individuen geblieben. Alle Entscheidungen treffe ich nach wie vor allein, er hat allenfalls ein Meinungsäußerungsrecht. Außerdem nenne ich ihn Meier.«

»Ich freu mich schon auf dein Gesicht, wenn der Meier nicht zum Wickeln geht, weil er sich nicht traut«, lachte Mariann spöttisch.

»Und wenn Zita mal ausschlafen will, nimmt er das weinende Baby sicher nicht hoch, denn wer keine Rechte hat, hat auch keine Pflichten«, doppelte Lina nach.

Zita stimmte in das Gelächter mit ein. Sogar die ernsthafte Salome verzog die Mundwinkel.

»So, Schluss mit lustig«, unterbrach Paula ihre Frauen. »Wir haben noch einiges vor uns.«

Sie setzten sich ins Büro, wo sie die praktischen Aspekte der Geburt besprachen. Paula ging mit Zita, Lucie, Mariann und Ivana, die alle im Krankenhaus Uster angemeldet waren, eine Liste der wichtigsten Dinge durch.

»Wie war es im Geburtshaus?«, fragte sie Salome, während die anderen Notizen machten.

»Einfach toll.«

Zita legte ihren Stift aus der Hand. »Ich finde dich extrem mutig. Ich könnte das nicht.«

»Wieso?«, fragte Salome. »Im Geburtshaus kann ich machen, was ich will.«

»Aber wenn du Komplikationen hast, musst du mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren werden.«

»Es gibt keine Komplikationen. Weil ich mich in natürlicher Umgebung befinde und nicht in einem idiotischen Krankenhaus, wo über mir Knochen zersägt und unter mir Eingeweide rausgeschnitten werden.«

Lucie verzog angeekelt den Mund. »Jetzt übertreibst du, du solltest mal die Geburtsabteilung in Uster sehen, ganz in Ocker und Grünblau.«

»Das ist doch nur Kosmetik«, meinte Salome abschätzig. »Die Abläufe sind dieselben wie früher im Kreißsaal.«

»Das stimmt nicht, da gibt es eine riesige Badewanne, einen Mayo-Stuhl und Bälle, so wie wir sie hier haben«, ereiferte sich Lucie.

»Hast du mal gefragt, wie oft das Zeug benutzt wird?« Salome schüttelte den Kopf. »Nein, am Schluss gebären doch alle auf dem Rücken liegend wie die Schweine.«

»Gebären in der Schweiz die Schweine auf dem Rücken?«, fragte Lina.

»Das war ein Witz«, sagte Salome. »Aber glaubt mir, im Krankenhaus wird man euch das übliche Prozedere aufdrücken, während im Geburtshaus viele unterstützende Hände da sind, die mir bei meiner persönlich gestalteten Geburt beistehen.«

»Du beziehst deine Infos aus der Talkshow Im Rede-Bett mit ScarLett, da haben sie gestern Abend wortwörtlich das Gleiche gesagt«, spottete Zita. »Außerdem frage ich mich, wie dich die Geburtshaus-Hände unterstützen sollen, wenn sie dich nicht mal anfassen dürfen.«

Salomes Augen verengten sich. Lucie sah mit offenem Mund von einer zur anderen. Die Sekunden dehnten sich, bis sich Salomes Mund zu einem Lächeln verzog. »Eben darum geh ich ins Geburtshaus, Zita. Ich bin nämlich eine Anhängerin der Yukata-Theorie.«

»Und wie lautet die?«

»Beim Stamm der Yukata«, sagte Salome, »sind die Frauen selbstbestimmt. Sie gehen allein in den Dschungel, wenn sie spüren, dass die Geburt naht. Einige Stunden später kommen sie mit ihrem Baby zu ihren Familien zurück.«

»Glaubst du das?«, fragte Lucie Zita.

Diese zuckte die Schultern. »Am liebsten würde ich auch so gebären. Es scheint beneidenswert unabhängig. Wobei ich bezweifle, dass das die ganze Wahrheit ist. Vielleicht schleichen sich die klein gewachsenen Yukata-Männer heimlich quer durchs Gebüsch und helfen ihren Ladies.«

»Wie auch immer«, meinte Paula und schob die Frauen über die Türschwelle in den lauschigen Innenhof, dessen verblühte Üppigkeit an einen Garten in der Provence erinnerte. »Jede von euch entscheidet sich für die Methode, die zu ihr passt. Und ich bitte euch, das …«

»… zu respektieren«, fielen ihr die Frauen gemeinsam ins Wort.

Paula schmunzelte. »Ich freue mich, dass mein jahrzehntealtes Wissen auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Und ich bin sicher, jede von euch wird auf wunderbare Weise ein prächtiges Kind gebären. Bis nächste Woche.«

»Wer geht noch mit ins Starbucks?«, fragte Zita.

Alle sahen sie erstaunt an.

»Willst du damit sagen, dass du mitkommst?«, fragte Mariann schließlich. »Musst du nicht dringend mit deiner Doktorarbeit anfangen?«

»Ab heute bin ich im Mutterschaftsurlaub«, antwortete Zita schnippisch. Ihre weiteren Erklärungen gingen im Gelächter unter.

Das Letzte, was Paula hörte, war Lucie, die einmal mehr auf Lina einredete, auf keinen Fall ins Geburtshaus zu gehen. Paula wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war unerträglich heiß. Dann öffnete sie alle Fenster, um tüchtig durchzulüften, denn in einer Viertelstunde würde die nächste Gruppe dastehen. Anfängerinnen, alle im vierten Monat. Paula beschloss, die verbleibende Zeit für ein kleines Kraft-Nickerchen zu nutzen. Als ob sie es gespürt hätte, sprang ihre Tigerkatze Lily durchs Fenster und kuschelte sich an Paula, die ausgestreckt auf der Gummimatte lag. Paula war gerade am Wegdösen, als ihr einfiel, dass sie das mit den Yukata-Frauen hatte notieren wollen. Davon hatte sie noch nie gehört.

Perfekt! Lucie Weber sah sich voll Freude um. Das Zimmer war eingerichtet bis ins letzte Detail. Die hellgelbe Wickelkommode, eine Spezialanfertigung ihres Mannes Tom, leuchtete im Sonnenlicht. Die Schubladen waren gefüllt mit Bodys, Jäckchen, Strampelanzügen sowie Nuscheltüchern in sämtlichen Pastellfarben und weichen Frottee-Fixleintüchern für die Wickelauflage, farblich etwas kräftiger im Ton, aber passend zum Rest. Alle Textilien inklusive der buttergelben Kuscheldecke hatte Lucie zweimal gewaschen und gebügelt, damit der süße Babygeruch des Spezialwaschmittels sich in den Fasern einnistete. Dieser Geruch würde für die kleine Maud das Bindeglied sein zwischen Krankenhaus und Zuhause, akustisch verstärkt durch das Wiegenlied aus der Musikdose, die bereits zusammen mit den anderen Babysachen in der Reisetasche verpackt war. Baby Maud hörte das Lied nun seit Monaten, und Babys, die auf allen Sinnesebenen stimuliert wurden, entwickelten schneller ein Zugehörigkeitsgefühl.

Die Wände des Zimmers waren in Limonengrün gehalten. Das sei anregend für die kindlichen Gehirnzellen, hatte Lucie in einer Fachzeitschrift gelesen. Bis auf einen Schaukelstuhl und einen Stubenwagen gab es keine weiteren Möbel. Ein Kinderpsychologe hatte Lucie geraten, das Zimmer möglichst leer zu belassen, sodass das Kind und seine Persönlichkeit nach und nach Einzug halten konnten. Diese Theorie hatte Lucie eingeleuchtet, wie so manch andere auch.

Nun ließ sie sich, das Stillkissen an sich gedrückt, in den Schaukelstuhl sinken. Rhythmisch hüpften ihre Hände über ihren Bauch. Paula hatte ihr die Bewegung gezeigt, und sie hatte das Gefühl, dass Maud diese kleine Massage genoss. Maud! Wie sehr Lucie und Maud in den letzten Monaten zu einer Einheit zusammengewachsen waren. Lucies eigentliche Bestimmung war es, Mutter zu sein. Ohne Probleme hatte sie ihren Job als Einkäuferin in einem Zürcher Kinderbekleidungsgeschäft an den Nagel gehängt, kaum hatte sie von der Schwangerschaft erfahren. Sie wollte dem ungeborenen Kind keinerlei Stress zumuten, keine frühmorgendliche Rennerei zur überfüllten S-Bahn, keine Überstunden, weil die Auslage noch nicht fertig war, keine Flugreisen zu lärmigen Verkaufsmessen. Tom hatte sie gewarnt, nichts zu überstürzen. Aber sie hatte sich durchgesetzt.

Lucie betrachtete ihren aufgeschwollenen Körper. Die meisten Frauen schienen unter dem Bauch im letzten Stadium zu leiden, wie Lina, ihre Kurskollegin, die dauernd vor sich hin stöhnte. Andere schienen ihn gar zu verdrängen, Zita zum Beispiel, die sich noch immer so bewegte, als sei sie nicht schwanger. Lucie genoss das Gefühl der Schwere. Sie fand ihre plumpen Arme wunderschön, und die aneinanderreibenden Oberschenkel versetzten sie in einen Zustand der Dauererregung. Nicht sexueller Natur, davon wollte sie seit Monaten nichts mehr wissen; sie war überzeugt, dass der Kontakt mit dem väterlichen Penis dem ungeborenen Kind nicht guttäte. Nein, die Erregung war mehr vorfreudiger Natur: Lucie meinte, den Babykörper bereits in ihren Armen zu spüren, das Ansaugen des kleinen Mündchens an ihren Brustwarzen und das erstaunlich kräftige Zupacken der Händchen. Nebst theoretischem hatte Lucie nämlich auch ein großes praktisches Wissen, weil sie früher oft Kinder gehütet hatte. Wobei sie sich schon damals vor allem für Babys interessiert hatte, sobald sie größer wurden, konnte sie nicht mehr viel mit ihnen anfangen. Wenn Maud ein halbes Jahr alt wäre, würden sie sich an die Produktion von Nummer zwei machen. Dann konnte Tom, der zu Beginn eher eine Randerscheinung wäre, Maud übernehmen und mit ihr all die frühkindlichen Ausflüge in den Zoo und an den See unternehmen, die Väter so gerne machten, während sich Lucie ihrer zweiten Schwangerschaft widmete. Damit würde Tom entschädigt für den Frust, den er jetzt manchmal hegte, wie Lucie zu spüren glaubte. Thematisiert hatte sie das allerdings nie, und wenn er einen Versuch machte, darüber zu reden, erstickte sie das sofort im Keim. Sie wollte sich nicht dreinreden lassen, ihr Plan war perfekt, insgesamt wollte sie genau vier Babys.

Lucie legte ihre geschwollenen Füße auf den Hocker und beschloss, ein bisschen zu schlafen. Wenn Tom heimkam, würde er kochen. Oder sie ließen sich Pizza kommen, Lucie liebte die Familienvariante mit einer Extraportion Schinken. Der Arzt hatte sie beim letzten Besuch zwar vor allzu großer Gewichtszunahme gewarnt, aber sie fand das lächerlich, und stünde sie nicht kurz vor der Geburt, hätte sie sich sogar überlegt, einen neuen zu suchen. Was war eine schwangere Frau, wenn nicht rund und weich? Zita und Salome trugen abgesehen vom Bauch kein Gramm Fett herum, das sah doch unnatürlich aus! Träge erwog Lucie, ob sie ein Stück Apfelkuchen essen sollte. Aber sie war zu müde, um den Weg in die Küche auf sich zu nehmen. Sie schaukelte noch eine Weile hin und her, das Stillkissen an sich gedrückt, wie wenn es bereits die kleine Maud wäre, bevor sie in spätnachmittäglichen Tiefschlaf sank.

Tom Weber streifte seine schweren Arbeitsschuhe von den Füßen und ließ seine Kleider zu Boden fallen. Nur mit der Unterhose bekleidet, streifte er durch die Wohnung. Eigentlich hatte er gehofft, dass Lucie mit dem Abendessen auf ihn warten würde.

Aber die Küche war leer. Toms Ruf, der durch die große, im achten Stock eines etwas uninspirierten Neubaus liegende Vierzimmerwohnung schallte, blieb unbeantwortet. Schließlich stand er vor der geschlossenen Tür des Kinderzimmers. Widerwillig legte er die Hand auf die Klinke. Wenn er daran dachte, wie viel von seinem Gehalt – als Polier auf dem Bau verdiente er zwar nicht schlecht, aber das war relativ, da er bald für drei sorgen musste – noch in dieses Zimmer fließen würde, spürte er Wut. Als er Lucie vor drei Jahren kennengelernt hatte, war er sich sicher gewesen, mit ihr eine erfüllende Beziehung zu erleben. Sie hatten beide ähnliche Vorlieben, unternahmen gerne exotische Fernreisen. Die waren zwar nicht billig, aber da sie zusammen ganz ordentlich verdienten, war noch genug übrig geblieben für Kleider und ein Auto der oberen Mittelklasse. Außerdem hatte Lucie nur am Wochenende gekocht, sonst waren sie zum Essen ausgegangen. Sie mochten beide die Mittelmeerküche und waren Stammgäste bei einem ausgezeichneten Italiener. Und dann ihr Job als Chef-Einkäuferin! Er hatte eigentlich geglaubt, dass sie diesen liebte, die Geschäftstrips, die Verantwortung. Aber seit Lucie alles mit unglaublicher Leichtigkeit aufgegeben hatte, hegte er den Verdacht, sie habe gar nie sonderlich daran gehangen. Sie war in ihrer Schwangerschaft aufgegangen wie ein Hefekuchen, sowohl im physischen als auch im psychischen Sinn.

Tom nahm die Hand von der Klinke. Wahrscheinlich säße sie im Schaukelstuhl, die geschwollenen Füße auf den Hocker gelegt, den Kopf seitlich auf das Stillkissen drapiert. Ein feuchter Speichelfaden liefe ihr aus dem halb geöffneten Mund, und ihr Atem würde ein sanftes regelmäßiges Geräusch verursachen, während sich ihr ungeheurer Bauch im selben Rhythmus hob und senkte. Tom trat einen Schritt zurück. Dieser Bauch. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass darin ein Kind war – sein Kind! –, trotz der Ultraschallbilder, die am Kühlschrank jedes Stadium seiner ungeborenen Tochter dokumentierten. Und ihm den Appetit verdarben.