Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wachholtz Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

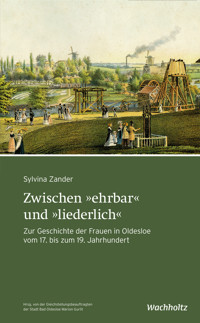

Das Buch »Zwischen "ehrbar" und "liederlich"« schildert Lebenswelten und Lebensbedingungen von Frauen in Oldesloe. Der historische Zeitraum reicht von der Frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert, und die anschaulichen Fallstudien basieren auf systematisch ausgewerteten Archivquellen. Zu den Themen zählen Kindheit und Jugend, Ehe und Familie. Es geht um die Schicksale lediger Frauen und Witwen wie auch um die Rolle von "Hexen". Eine besondere Bedeutung kommt dem weiblichen Körper zu, der unter Aspekten wie Schwangerschaft und Geburt – einschließlich Hebammenwesen –, weibliche Ehre, Sittlichkeit und Unzucht betrachtet wird. Auch Kriminalfälle von Diebstählen bis hin zu Abtreibung und Kindsmord werden behandelt. Eingebettet wird die Geschichte der Frauen in die männlich dominierte Gesellschaft eines kleinstädtisch-ländlichen Milieus. Der Ausblick ins späte 19. Jahrhundert zeigt Aufbrüche: die Zuwanderung von Schwedinnen, die Schaffung neuer Bildungsmöglichkeiten wie auch die sich allmählich verändernde rechtliche Stellung der Frau. Herausgegeben von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Oldesloe Marion Gurlit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 766

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sylvina Zander

Zwischen »ehrbar« und »liederlich«

Zur Geschichte der Frauen in Oldesloe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert

Gefördert mit Unterstützung der Stadt Bad Oldesloe

und des Fördervereins für Arbeit und Bildung in Stormarn e. V.

© 2024 Wachholtz Verlag, Hamburg

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Wachholtz Verlag, HamburgISBN 978-3-529-09242-8Besuchen Sie uns im Internet: www.wachholtz-verlag.de

Für Filippa und Karlotta und Liv

Geleitwort

Schon lange beschäftigt mich das Thema: Warum kommen Frauen in der Geschichtsschreibung so selten vor?

Frauen stellen mindestens die Hälfte der Bevölkerung, aber wenn es um die Erinnerung an sie geht, stehen wir beim Lesen von Geschichtsbüchern vor mehr Fragen als Antworten. Die offizielle Geschichtsschreibung ist eher von Männern dominiert. Im Buch von Friedrich Bangert, »Geschichte der Stadt und des Kirchspiels Oldesloe«, erschienen 1925, kommen Frauen fast nicht vor. Karl Sander schrieb zur Stadtgeschichte in den Jahren 1959 und 1960 zwei Bücher mit den Titeln »Männer aus der Geschichte unserer Stadt« und »Männer, deren Namen unsere Straßen tragen«.

Frauen sind für Regional- und Heimatforscher selten bis gar nicht Forschungsgegenstand. Wissen über Alltags- und Lebenswelten von Frauen unterschiedlicher Zeitepochen anzureichern und für spätere Generationen aufzubereiten, ist eine wichtige Aufgabe. Von diesen Überlegungen ausgehend, entstand die Idee, die Geschichte der Oldesloer Frauen zu erforschen. Ich wandte mich an Frau Dr. Sylvina Zander, profunde Kennerin der Stadtgeschichte, und engagierte sie, die Oldesloer Frauengeschichte zu erforschen und aufzuschreiben. Dabei konnte sie auf eine lange Beschäftigung mit Frauenthemen zurückgreifen. Dazu gehören vor allem die Erforschung der Hebammengeschichte in Oldesloe, die Hexenverfolgung, die Frauen in der jüdischen Gemeinde der Stadt und die Mädchenschulbildung.

Das Buch antwortet auf meine Fragen zur Frauengeschichte in Oldesloe:

•Wie lebten Frauen im 17., 18. oder 19. Jahrhundert?

•Welche politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen prägten ihr Leben?

•Wie gestaltete sich ihr Alltag mit Krankheiten, Kriegen und Krisen? Womit verdienten sie ihren Lebensunterhalt? Ab wann durften sie eine höhere Schulbildung absolvieren?

Mit dem vorliegenden Buch wird nun eine wesentliche Lücke in der Geschichtsschreibung der Stadt geschlossen.

Marion Gurlit

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe

Grußwort der Stadt Bad Oldesloe

Die Stadt Bad Oldesloe bedankt sich bei Frau Marion Gurlit für ihre Initiative, zum Abschluss ihrer Dienstzeit als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ein weiteres Buch über Frauen herauszugeben.

Unsere ehemalige Stadtarchivarin Frau Dr. Sylvina Zander hat daraus ein Werk geschaffen, das einen interessanten Einblick in die Rolle der Frauen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert gibt. In vielen Quellen des Stadtarchivs fand sie Berichte über Kindheit, Jugendalter, Ehe und Witwenschaft, über Arbeit, Bildung sowie Kriminalität.

Aus dem Blickwinkel der Frauen erleben die Leserinnen und Leser die Geschichte der Stadt Bad Oldesloe unter einem ganz anderen Aspekt.

Vielen Dank an Frau Dr. Sylvina Zander für diese umfangreiche Recherchearbeit!

Bereits im Jahre 1989 fasste der Magistrat der Stadt den Beschluss, die Geschichte der Frauen in Bad Oldesloe erarbeiten zu lassen. Jetzt liegt endlich ein umfassendes Buch zur Geschichte der Oldesloer Frauen vor.

Wir wünschen diesem Werk eine hohe Auflage und die nötige Anerkennung!

Hildegard Pontow

Bürgerworthalterin

Jörg Lembke

Bürgermeister

Grußwort

Ehrenbürger der Stadt Bad Oldesloe sind Georg Axt, Ernst Kruetgen, Georg Koch, Walter Busch und Otto Oellrich. Fünf Personen, fünf Männer. Auch bei einem Blick auf die »Persönlichkeiten« Bad Oldesloes wird schnell deutlich, dass Männer im Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit stehen: 13 Töchter und 31 Söhne der Stadt nennt Bad Oldesloe. Dabei sind 51,1 Prozent der Bevölkerung Bad Oldesloes weiblich.

Diese regionale, konkrete Situation ist beispielhaft für die mangelnde Sichtbarkeit der Frau – bundesweit. In der Realität spielen aber Frauen natürlich eine wichtige Rolle. Dies sichtbar zu machen, ist Teil von Gleichstellungsarbeit. »Zwischen ›ehrbar‹ und ›liederlich‹. Lebenswelten Oldesloer Frauen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert« trägt dazu bei, dass neben der Vielzahl an männlichen Beispielen auch Frauen Gehör und ein Gesicht bekommen.

Die Rolle der Frau in der Gesellschaft wandelt und revolutioniert sich seit Jahrhunderten fließend. In diesem Buch zur Frauengeschichte beleuchtet die Autorin Dr. Sylvina Zander den Stand der Frau in der Gesellschaft besonders anschaulich und regional. Denn Frauen haben die Gesellschaft in der Vergangenheit gestaltet und tun dies auch heute.

Als Gleichstellungsministerin ist mir dieser Blick auf Frauen ein besonderes Anliegen. Mit dem Koalitionsvertrag 2022–2027 hat sich unsere Regierung verpflichtet, das Thema Gleichstellung weiter voranzutreiben: aktuell insbesondere durch die aktuelle Novellierung des Gleichstellungsgesetzes.

Was Frauen geleistet und erreicht haben, inspiriert mich täglich, weiter für eine Welt zu werben, in der alle Geschlechter in allen Lebensbereichen – zum Beispiel ökonomisch, sozial, im digitalen Raum und der Medizin – gesehen werden und gleichberechtigt teilhaben und mitwirken.

Dieses Buch ist ein weiterer Meilenstein in der Gleichstellungsarbeit in Bad Oldesloe: Es wird flankiert von den Aktionen »FrauenLeben – Frauenkalender Bad Oldesloe«, dem Podcast »Frauen gleichberechtigt«, der Vortragsreihe »Frauenleben – Frauenspuren«, den Frauenkulturtagen, den Büchern »Über den Tellerrand« und »100% Bad Oldesloe – Frauen nehmen Einfluss – 1945 bis 2003« und ist damit Teil der beeindruckenden Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten Marion Gurlit.

Ich möchte allen Beteiligten für ihre Arbeit und ihren Einsatz für Gleichstellung im Großen wie auch im Kleinen danken.

Aminata Touré

Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Geleitwort

Grußwort der Stadt Bad Oldesloe

Grußwort

Einleitung

Teil 11. Die Frühe Neuzeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts

1.1 Beschreibung der Stadt Oldesloe: politische, ökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen

I.2 Frauen in der Stadt: die rechtlichen Rahmenbedingungen

Teil 22. Frauenleben von der Kindheit bis ins Alter

2.1 Kindheit und Jugend

2.2 Sich wolverhalten müssen – der Gesindedienst

2.3 Die Ehe

2.3.1 Die Rahmenbedingungen

2.3.2 Meine Haußfrau – die Ehe als Arbeitsgemeinschaft

2.3.3 Schlagen lassen von ihm, das könne sie nicht – Ehekonflikte

2.4 Ledige Frauen

2.5 Im Witwenstande– Witwen

2.6 Alles Entbehrliche verkauft– Armut

2.6.1 Unnütz Gesindlein – Vagantinnen und Bettlerinnen

3. Frau-Sein – Der weibliche Körper

3.1 Es ist sehr leicht, ein Mädchen schlecht zu mache – die weibliche Ehre

3.2 Geschickte und geübte Wehemütter – Hebammen

3.3 Glücklich davongekommen – Schwangerschaft und Geburt

3.4 Die Fleischesverbrechen – Das Delikt der Unzucht

3.5 Die Leibesfrucht loszuwerden – Abtreibung und Kindsmord

3.6 Sittlichkeitsvergehen

4. Frauen vor Gericht – Weibliche Delinquenz

4.1 Sie wäre eine Zauberin und Hex – Magie, Zauberei und Hexerei

4.2 Verbrechen, die mit der Todesstrafe geahndet wurden

4.3 Diebstahl

4.4 Gräuliche Schimpfworte – »Aufsässigkeit« und Beleidigungen

Teil 35. Ein Ausblick in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

5.1 Nur gesunde und kräftige Dienstboten werden geliefert – schwedische Dienstmädchen in Oldesloe

5.2 Von der Winterschen Höheren Töchterschule zur Königin-Luise-Schule: die Frauenfrage und die weibliche Schulbildung

Schluss

Anhang

Literaturverzeichnis

Quellenverzeichnis

Abbildungen

Einleitung

Dieses Buch erzählt von Frauen, die in der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in Oldesloe gelebt haben. Es basiert im Wesentlichen auf Quellenmaterial des Oldesloer Stadtarchivs, des Landesarchivs Schleswig-Holstein und des Kirchenarchivs Oldesloe im Kirchenkreisarchiv Plön-Segeberg. Es beleuchtet in vielen Detailschilderungen die Lebenswelten von Frauen jeden Alters und mit Einschränkungen jeden Standes. Diese Verankerung der Darstellung in den Quellen ermöglicht es, jenseits von zeitgenössischen Theorien über das, wie sich Männer und Frauen zu verhalten und zu sein hatten, auf die tatsächlichen Verhaltensweisen und Lebenswirklichkeiten zu sehen. In vielen Fällen gelingt es, die handelnden Personen in ihre sozialen Beziehungen einzubetten und ihren Lebenslauf zu verfolgen.

Frauen und ihre Lebensgeschichten waren nicht schwer zu finden: Frauen bevölkern die Akten in ihrer Rolle als Kind, Magd, Ehefrau, Mutter oder Witwe, als Reisende, als Erwerbstätige, als Person, die sich vor Gericht verantworten muss oder eine Klage erhebt, sie erscheint als Bettlerin und als »Hexe«. Die Lebenswelten der Oldesloer Frauen in dem langen Zeitraum sind nicht losgelöst von den politischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten zu verstehen. Es muss deutlich benannt werden, welche gesellschaftliche und soziale Position die Herkunftsfamilie des Mädchens und diejenige der Frau hatte, denn sie war entscheidend für die ökonomischen und sozialen Grundlagen des Lebens. In den Quellen erscheinen vor allem die Frauen der unteren Stände, weil sie – stets von Armut bedroht – am wahrscheinlichsten mit der Obrigkeit und ihren Gesetzen oder Normen in Konflikt gerieten.

Festzustellen ist eine grundsätzliche hierarchische Ungleichheit, eine soziale Asymmetrie im Verhältnis der Geschlechter zueinander. Dies betraf alle Lebensbereiche und ganz besonders die Sexualität, wie im Kapitel über die Unzucht und die Sittlichkeitsvergehen deutlich werden wird. Es betraf auch die politische Mitwirkung von Frauen: Ihr Ausschluss vom aktiven und passiven Wahlrecht blieb im gesamten Untersuchungszeitraum bis in das Jahr 1919 eine Konstante. Auch das liberale Staatsgrundgesetz von 1848 änderte daran nichts. Nur die männlichen Staatsbürger wurden per Gelöbnis zur Beachtung der Verfassung, zum Gehorsam der Gesetze und zur Treue dem Herzoge verpflichtet.1 In jedem Kapitel dieses Buches wird dieses Gefälle zwischen Männern und Frauen deutlich werden. Andererseits wird aber auch erkennbar, dass es sich dabei nicht um ein starres Ungleichheits-Verhältnis handelte. Frauen treten wie die Männer als Handelnde auf, die ihre Interessen vertreten und Spielräume zu nutzen wissen.

In diesem Buch ist der frühneuzeitlichen »Arbeitsteilung« zwischen Mann und Frau ein Kapitel gewidmet. Es gilt vor allem für die Haushalte der Handwerker und der Landwirte, in denen die Arbeitssphären von Mann und Frau zwar getrennt, aber als komplementär und gemeinsam als überlebensnotwendig eingeschätzt wurden. Im 18. und 19. Jahrhundert entstand unter veränderten politischen und ökonomischen Bedingungen im Bürgertum ein Rollenkonzept, das der Frau, nun im Gegensatz zum außer Haus arbeitenden Mann, den Haushalt und die Kinder zuwies: Sie war nun Gattin, Mutter und Hausfrau. Diese Sorgearbeit wurde nicht mehr als Arbeit definiert, sondern sollte aus angeborener Mütterlichkeit und Liebe geschehen. Es war nun eine vermutete »weibliche Natur«, die der Frau ihre Tätigkeitsfelder zuwies und sie von allen anderen ausschloss.2

So beleuchtet dieses Buch die Lebensumstände von Frauen in fünf Hauptkapiteln. Das erste beschäftigt sich mit der Stadt Oldesloe, ihrer wirtschaftlichen und politischen Lage, aber auch mit ihrem Aussehen und einigen wichtigen geschichtlichen Zäsuren. In dieses Kapitel gehört auch die grundlegende Einführung in die Rechtsstellung der Frau im Untersuchungszeitraum.

Das zweite Hauptkapitel beschäftigt sich mit dem weiblichen Lebenszyklus von der Kindheit bis zur Witwenschaft. Am Anfang des Kapitels über die Kindheit und Jugend steht eine doppelte Erkenntnis: die Oldesloer Stadtbevölkerung war jung. Es gab viele Kinder in der Stadt, gleichzeitig aber war die Kindersterblichkeit erschreckend hoch. Versuche, die Sterblichkeitsrate zu senken, werden am Beispiel der Blatternimpfung dargestellt, die 1811 als Pflichtimpfung obligatorisch wurde. Kinder wuchsen nicht unbedingt mit ihren leiblichen Eltern auf, denn viele waren früh mit dem Tod eines oder beider Elternteile konfrontiert. Kinder aus armen Haushalten mussten früh zum Lebensunterhalt der Familien beitragen. So nehmen die Kinderarbeit und die Kinderkriminalität in Form von Diebstählen einen breiten Raum ein. Nicht vergessen werden aber auch Kinderspiele und die Darstellung von Fürsorge und Liebe, die den Kindern entgegengebracht wurde. Zur Lebenswirklichkeit von Kindern gehörte ganz wesentlich der Schulbesuch, der hier anhand der Mädchenschulen für Kinder der unteren und höheren Stände einen breiten Raum einnimmt und dem sich eine Untersuchung über die Lese- und Schreibfertigkeiten der aus der Schule entlassenen Kinder anschließt.

Das Jugendalter wird als Zeitraum von der Konfirmation bis zur Mündigkeit mit 21 Jahren begriffen. Diese Lebensphase hat in den Quellen wenig Spuren hinterlassen. Es war die Zeit der Berufsausbildung (für die Jungen), der Vorbereitung auf den Ehestand (für die Töchter der höheren Stände) und des Eintritts in einen Dienst (für die Mädchen der unteren und zum Teil der mittleren Stände). Es war aber auch das Alter der Geschlechtsreife, der Partnersuche und der Vergnügungen. In der Regel endete die Jugendzeit mit dem Schließen einer Ehe.

Im Kapitel über die Lebensphase des Gesindedienstes werden die Herkunft, das Alter und die Mobilität der Dienstmädchen untersucht. Einen breiten Raum nehmen die obrigkeitlichen Gesindeordnungen mit ihrem negativen, sanktionierenden Blick auf das Gesinde ein, dem die davon in vielen Fällen abweichende Realität der Dienstverhältnisse entgegengestellt wird.

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Ehe, die für die meisten Frauen das angestrebte Ziel war, weil nur die Ehe die Loslösung aus elterlicher, vormundschaftlicher oder dienstherrlicher Kontrolle ermöglichte. Die Ehe erlaubte es der Frau, ihren eigenen Haushalt zu führen, und nur in der Ehe war Geschlechtsverkehr erlaubt und wurde nicht sanktioniert. In der Ehe blieb die Frau dem Mann als dem Haushaltsvorstand untergeordnet. Dies brachte eine Vielzahl an rechtlichen Minderstellungen der Frau besonders in Finanzfragen mit sich. Diese sogenannte »Geschlechtskuratel«, die die Frau unter die Vormundschaft ihres Mannes stellte, wird ebenso behandelt wie die eheliche Arbeitsgemeinschaft von Mann und Frau im Haus, aber auch in Gewerbe und Handwerk. Den Abschluss des Kapitels bilden zum Teil gewaltsam ausgetragene Ehekonflikte. In diesem Zusammenhang wird die Möglichkeit der Ehescheidung diskutiert.

Nicht alle Frauen heirateten. Es gab durchaus Frauen, die als Ledige auf verschiedene Weise versuchten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten: als Näherin, Tagelöhnerin, Köchin oder Haushälterin. Sie lebten in eigenen Haushalten oder zur Untermiete. Daneben gab es Frauen, die im Elternhaus blieben und dort die Eltern unterstützten. Im Alter drohte vielen dieser Frauen Armut und Einsamkeit.

Das galt auch für die Witwen, deren Lebensumstände ebenfalls sehr weit auseinanderfielen: Die Spannbreite reichte von der wohlhabenden Witwe, die von ihrem Vermögen lebte, über Witwen, die einem Gewerbe nachgingen, bis zur Bewohnerin des Armenhauses, die mit einem kargen Almosengeld auskommen musste. Gerade Witwen im Armenhaus wurden zur Mitarbeit in der Pflege von Insassen oder zur Lohnspinnerei angehalten. Besonderes Augenmerk wird auf die Witwenversorgung gelegt, die Pastoren- und Lehrerwitwen, vor allem aber den Handwerkerwitwen zuteil wurde, denen es innerhalb einer bestimmten Frist gestattet wurde, den Betrieb ihres Mannes weiterzuführen.

Sehr alten Witwen, die nicht mehr arbeiten konnten oder die zeitlebens von der Hand in den Mund gelebt hatten und deshalb über keinerlei Rücklagen und Sicherheiten verfügten, fielen oft in bittere Armut. Ihnen ist ein besonderes Kapitel »Armut« gewidmet, das sich mit den Lebensbedingungen in den Oldesloer Armenanstalten auseinandersetzt. Dargestellt werden auch übergreifende Notlagen, wie Viehseuchen und durch Missernten ausgelöste Teuerungen, die viele prekär lebende Familien in Not brachten.

Zur Armut gehört auch das Kapitel über die Vagantinnen und umherziehenden Bettlerinnen. Sie gehörten allen Altersstufen an, waren Kinder, Ledige, verheiratete Frauen oder Witwen. Sie repräsentierten äußerste Armut und waren in Oldesloe ein vertrauter, wenn auch bekämpfter Anblick. Mithilfe von Bettlerordnungen, Stadtverweisen und Bestrafungen versuchte die Stadtobrigkeit, dieser Menschen Herr zu werden.

Im dritten Hauptkapitel wird der weibliche Körper in den Blick genommen. Im ersten Kapitel geht es um das Konstrukt der »Ehre«, das in der Frühen Neuzeit besonders in der zünftischen Handwerkerschaft, aber nicht nur dort, eine bedeutende Rolle spielte. Ehre war untrennbar mit Sexualität und dem weiblichen Körper verbunden: Eine Frau hatte »rein« zu sein. Bei Vergehen gegen dieses Reinheitsgebot »befleckte« die Frau, sei es als Ehefrau oder Tochter, die Ehre vor allem des Ehemannes, Vaters und der gesamten Familie. Dargestellt wird an einigen Beispielen, welche Folgen eine angenommene Unehrlichkeit für die Frauen selbst und ihre potenziellen oder tatsächlichen Ehemänner haben konnte.

Zweck der Ehe war im protestantisch geprägten Norddeutschland nach Luther die Zeugung von Kindern. Sie war der einzige von der Kirche und der Obrigkeit gebilligte Ort, an dem dies geschehen konnte. Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft gehörten für Ehefrauen ganz wesentlich zum Lebenszyklus dazu. In einem ersten Kapitel werden die Hebammen der Stadt vorgestellt, ihre Ausbildung, ihre Pflichten und ihre Arbeitsbedingungen unter der Aufsicht der Obrigkeit und eventuell der Mediziner. Hebammen standen den Frauen bei Geburten bei, Männer traten erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Geburtsraum. Dies wird im dritten Kapitel dargestellt, das sich mit überlieferten unglücklichen Geburten beschäftigt, die aber einen Blick in das Geburtsgeschehen im frühen 19. Jahrhundert erlauben.

Mit der Frage der Ehre und Schande ist auch das folgende Kapitel verbunden, denn es geht um »Unzucht.« Sogenannte Unzüchtige hatten außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr, aus dem unter Umständen Kinder hervorgingen. Unter die Unzucht fielen auch Paare, die schon vor ihrer Hochzeit ein Kind zeugten und deren antizipierter Beischlaf ebenso bestraft wurde wie der Ehebruch. Bestraft wurden Männer und Frauen, jedoch konzentrierte sich das Delikt auf die Frauen. Sie wurden als liederlich oder als Huren gebrandmarkt, während den Männern voreheliche Sexualität zugebilligt wurde. In diesem Kapitel wird die Bestrafung des Deliktes der Unzucht beleuchtet, vor allem aber die Lebenssituation unehelicher Mütter dargestellt. In engem Zusammenhang mit diesem Komplex werden sowohl die Abtreibung, die heimliche Geburt als auch schließlich der Kindsmord behandelt. Abtreibungen waren schwer nachzuweisen und sind nur als angenommene Versuche überliefert. Anders sah es mit den verheimlichten Geburten aus, derer ausschließlich Dienstmägde verdächtigt wurden.

Frauen erlebten sexuell geprägte Angriffe auf ihren Körper, sei es durch Belästigungen, versuchte oder vollzogene Vergewaltigungen. Die wenigen in den Quellen fassbaren Beispiele zeigen, dass eine Vergewaltigung auf die Ehre der Frau abfärbte und sie minderte. Zum Schluss dieses Kapitels geht es noch um die Frage der Prostitution, wobei in den Oldesloer Quellen nur wenige Beispiele für sich in der »Lohnhurerei« prostituierende Frauen vorhanden sind.

Das vierte Hauptkapitel beschäftigt sich mit der Kriminalität von Frauen. Es beginnt mit einem Verbrechen ohne Delikt, der »Hexerei«. Im Oldesloer Archiv sind Hexenprozess-Akten von drei Verfahren erhalten, die den Kern der Darstellung ausmachen. Es folgen Unterkapitel über von Frauen selten begangene Kapitalverbrechen wie Mord. Dagegen sind die Akten gefüllt mit Diebstahlsvergehen. Ihretwegen standen Kinder, Ehefrauen, Witwen, vor allem aber Dienstmägde vor Gericht. Viele Diebstähle, vor allem die Holz- und Felddiebstähle, wurden aus großer Not und Armut begangen. Am Schluss stehen noch diejenigen Frauen im Mittelpunkt des Interesses, die wegen Tätlichkeiten, Beleidigungen und Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit vor Gericht zitiert wurden.

Das fünfte Hauptkapitel bietet in zwei Unterkapiteln einen Ausblick in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach einer kurzen Einführung in die veränderten verwaltungspolitischen Bedingungen (Schleswig-Holstein war seit 1867 preußische Provinz) wird die beginnende Industrialisierung der Stadt mit ihren Folgen für die Arbeitssituation junger und lediger Frauen behandelt. In diesem Zusammenhang wird im ersten Unterkapitel das vergessene Schicksal schwedischer Arbeitsmigrantinnen dargestellt, die seit 1869 vermehrt nach Schleswig-Holstein und auch nach Oldesloe angeworben wurden und als Dienstmädchen, aber auch als Arbeiterinnen in der Papierfabrik fassbar sind.

Ein wichtiges Kapitel ist die Diskussion um die Mädchenbildung, die bereits im ersten Unterkapitel des weiblichen Lebenszyklus behandelt wird, und der nun in der zweiten Jahrhunderthälfte mit dem Aufkommen der bürgerlichen Frauenbewegung ein wachsendes Interesse entgegentritt, das in Oldesloe in die Gründung einer städtischen höheren Mädchenschule mündet.

Am Ende stehen noch einige Anmerkungen zum Text: Zitate aus Archivalien sind kursiv, Zitate aus der Literatur in Anführungszeichen gesetzt. Abkürzungen, soweit sie nicht im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt werden, sind bei ihrem ersten Auftreten im Text erklärt.

Anmerkungen

1Staatsgrundgesetz für die Herzogthümer Schleswig-Holstein, Rendsburg, den 15. September 1848, III., Art. 10.

2Die Hausfrauenehe blieb lange bestehen. Noch 1900 hieß es im BGB, dass die Frau dem Mann den Haushalt zu führen habe. Dabei blieb es auch 1957. Eine Frau durfte nur erwerbstätig sein, wenn es mit ihren Pflichten als Hausfrau vereinbar war. Erst seit 1977 regeln die Ehepartner die Haushaltsführung in gegenseitigem Einvernehmen, zitiert nach Andreas Gestrich: Kapitel Neuzeit, in: Andreas Gestrich, Jens-Uwe Krause, Michael Mitterauer: Geschichte der Familie, Stuttgart 2003, S. 364–652, hier S. 532.