Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

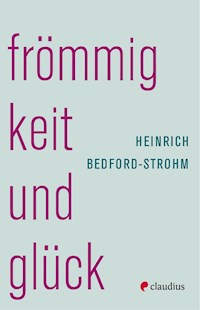

- Herausgeber: Claudius

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Das, was die Glücksforscher als wahre Lebenskunst beschreiben, hat eine erstaunliche Nähe zu den Kernthemen der Bibel: Vergeben lernen, Dankbarkeit spüren, auf Beziehungen achten, ganz im Hier und Jetzt leben, statt voll Sorgen um die Zukunft zu sein. Dafür sind Gebet und Gottesdienst, das Lesen biblischer Texte oder auch das Singen von Liedern so etwas wie Türöffner. Heinrich Bedford-Strohm ist fest davon überzeugt, dass Menschen von heute, auch dann, wenn sie bisher kaum Berührung mit dem Glauben hatten, erfahren können, wie gut das tut. Mit kraftvollen Bibelworten zu unterschiedlichen Lebenssituationen schenkt er neue Orientierung und macht deutlich, was im Leben wirklich zählt und die Grundlage für ein erfülltes und glückliches Leben ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 71

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudius Verlag München 2022

www.claudius.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München

Gesetzt aus der Myriad Pro

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2022

ISBN 978-3-532-60102-0

INHALT

Was Frömmigkeit und Glück miteinander zu tun haben

Glück und Leid

Was macht glücklich? Frömmigkeit und Glücksforschung

Glück und Geld

Kann man Glück lernen?

Schluss

was frömmigkeit und glück miteinander zu tun haben

Es gibt wahrscheinlich wenige Themen, die gegenwärtig einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert genießen wie das Thema Glück. Die Menschen heute sind auf der Suche nach dem Glück. Vielleicht mehr denn je, weil die Orientierungen, aus denen wir leben, eben nicht mehr selbstverständlich sind. Natürlich wollen wir ein möglichst glückliches Leben haben. Die immer zahlreicheren Glücksratgeber finden sich in jeder Buchhandlung. Da kann man manchmal schon den Eindruck haben, mit dem Glück sei es wie mit einem guten Kochrezept: man muss nur die richtigen Zutaten reintun, und dann kommt – jedenfalls mit etwas Geschick – auch ein schmackhaftes Mahl dabei raus. Aber schon beim Kochen ist das nicht so einfach. Nicht immer haut es mit dem Ergebnis hin, auch wenn man sich Mühe gegeben hat und alle Zutaten sorgfältig abgemessen hat. Erst recht ist es so mit dem Glück. Es ist eben nicht einfach planbar. Zuviel passiert im Leben, was wir nicht unter Kontrolle haben, als dass wir das Glück irgendwie selbst machen könnten. Und auch da, wo Ereignisse über uns hereinbrechen, die wir nicht kontrollieren können, denen gegenüber wir Ohnmacht empfinden, ist noch keineswegs ausgemacht, ob sie sich als Verhängnis oder als Glücksfall erweisen. Dazu eine Geschichte:

„Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: ‚Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen – welch ein Unglück!‘ Der Landmann antwortete: ‚Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist?‘ – Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn: ‚Erst läuft dir das Pferd weg – dann bringt es noch ein zweites mit! Was hast du bloß für ein Glück!‘ Der Bauer schüttelte den Kopf: ‚Wer weiß, ob das Glück bedeutet?‘ Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten; dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: ‚Welch ein Unglück!‘ Aber der Landmann gab zur Antwort: ‚Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?‘ Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück – mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: ‚Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!‘ Glück und Unglück wohnen eng beisammen, wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Glück ist?“

Diese Geschichte von Christian Morgenstern bringt in eindrucksvoller Weise zum Ausdruck, wie wenig offensichtlich die Deutung eines bestimmten Ereignisses ist. Man kann den gleichen Vorgang als Glück oder als Unglück deuten. Häufig verändert die Zeit auch die Deutung. Der Lottogewinner, der plötzlich steinreich wird und von allen wegen seines Glückes beneidet wird, sieht viele Jahre später darauf zurück und stellt möglicherweise fest, dass sein Leben seitdem nicht bergauf, sondern bergab gegangen ist. Freundschaften, berufliche Wege, Ehe und Familie haben keinen guten Verlauf genommen. Das, was zunächst als Glück erschien, erscheint jetzt als großes Unglück.

Aber auch das Umgekehrte geschieht: Was als großes Unglück im Leben erfahren worden ist, kann im Rückblick als Ausgangspunkt persönlichen Wachstums und des Erschließens neuer Horizonte gesehen werden. Zu den eindrucksvollsten Erfahrungen meiner Zeit als Gemeindepfarrer gehören die Besuche bei Menschen, die auch das Schwere in ihrem Leben angenommen haben und dann Wege in ihrem Leben gegangen sind, auf die sie dann dankbar zurückschauten, weil sich unerwartete Türen neu geöffnet haben. Dass aus dem Schweren auch Gutes kommen kann, ist, als Allgemeinplatz dahergesagt, nichts mehr als eine billige Trostformel. Oft genug tun sich durch schlimme Ereignisse Abgründe auf, die auch langfristig nur zerstörerische Wirkung entfalten. Wenn aber jemand aber sein eigenes Leben so deutet, dass er oder sie in der Verlusterfahrung rückblickend den Keim für etwas Neues sieht, das später zur Basis neuen Glücks geworden ist, kann das große inspirative Kraft entwickeln.

Es spricht viel dafür, dass ein Leben, das wir in dieser Perspektive leben können, auch ein glücklicheres Leben ist. Und es spricht viel dafür, dass eine wesentliche Basis dafür das ist, was mit dem auf den ersten Blick altmodisch wirkenden Begriff „Frömmigkeit“ gemeint ist. Dass „Frömmigkeit“ ein Wort ist, das keinen guten Ruf hat, habe ich vor Jahren bei einem öffentlichen Vortrag im österreichischen Benediktinerkloster Kremsmünster erfahren. In meinem Vortrag vor einer zahlreichen Zuhörerschaft hatte ich auch von Frömmigkeit als Basis für ein leidenschaftliches Engagement für die Welt gesprochen. Nach der Veranstaltung beim Bier danach sagte mir eine Zuhörerin: „Herr Bischof, was Sie über den Glauben als Quelle des Engagements für die Welt gesagt haben, hat mir gut gefallen. Aber Sie hätten dafür nicht das Wort ‚Frömmigkeit‘ verwenden dürfen.“ Und dann erzählte sie mir von ihren Assoziationen mit diesem Begriff: Bigotterie, Heuchelei, Moralismus, Klerikalismus, Zwangsvaterunser, Werkgerechtigkeit – es war so ziemlich alles dabei, was man als Zutaten braucht, um einen Menschen von Kirche und Religion zu entfremden. Was bei ihr der Hintergrund im österreichischen Katholizismus war, hätten in anderer Schattierung und mit anderen Akzenten auch bestimmte protestantische Milieus in Deutschland oder anderswo sein können.

Eine ähnliche Erfahrung machte ich in einer deutschen Talkshow, in der ich versuchte, die positive Bedeutung von Frömmigkeit für das Leben – zugegebenermaßen gewagt – am Beispiel der Buße zu erläutern. Ich sprach von der großen Bedeutung eines regelmäßigen kritischen Blicks auf sich selbst für ein gutes Leben, eines Blickes, der gerade durch das tiefe Gefühl des Angenommenseins möglich wird. Die Reaktion anderer Teilnehmer der Runde war fast gereizt. Beichte und Buße seien ein auf allen möglichen aus den Fingern gesogenen Sünden basierendes Ritual, das Menschen nur klein mache. Dass es mir gerade um das Gegenteil ging, ist mir nicht gelungen zu vermitteln. Zu stark hatten sich die biographischen Erfahrungen einer lebensfeindlichen, pervertierten kirchlichen Praxis dazwischengeschoben.

Ja, es ist viel Ballast, der mit diesem so altmodisch klingenden Wort „Frömmigkeit“ verbunden ist. Ich finde trotzdem: Frömmigkeit ist ein Zukunftsmodell. In Zeiten, in denen die schnelle und effektive Selbstoptimierung den Ton angibt, ist sie vielleicht mehr denn je ein alternativer Zugang zum Leben. Denn wer wirklich fündig werden will auf der Suche nach einem erfüllten Leben, braucht mehr als das, was die Ratgeber mit Titeln wie „Zehn Wege zu einem glücklichen Leben“ empfehlen. Glücks- und Dankbarkeitstagebücher sind tatsächlich hilfreich, wenn wir versuchen wollen, bewusster zu leben und nicht alles für selbstverständlich zu nehmen, was wir jeden Tag an Gutem erfahren und oft viel zu wenig wahrnehmen. Aber erreichen sie wirklich die Seele?

Frömmigkeit ist eine Lebenshaltung, die das eigene Leben in den Horizont der Beziehung zu Gott stellt und diese Beziehung auch pflegt. Durch tägliches Gebet. Durch das regelmäßige Lesen der Bibel. Durch die Gemeinschaft mit anderen, die das Gleiche tun. Durch den gemeinsamen Gesang, der wie kaum etwas anderes das Herz öffnet und froh macht.

Darüber etwa, dass ein Leben in Hoffnung und Zuversicht das erfülltere Leben ist, besteht breite Einigkeit. Aber was ist die Quelle für ein solches Leben? Meine Antwort: Darin, dass wir uns einüben in eine Sprache der Seele, die uns diese tiefe Gewissheit vermittelt. Für mich sind die biblischen Psalmen die kraftvollste Schule für diese Sprache der Seele, die ich mir vorstellen kann. Eines der Top-Beispiele: Psalm 139. Er strahlt für mich eine Geborgenheit und Zuversicht aus, die selbst in den größten Abgründen des Lebens trägt: „Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“ (Ps 139,8–14)

Man stelle sich nur einmal einen Moment lang vor, diese Worte würden zum Grundton der eigenen