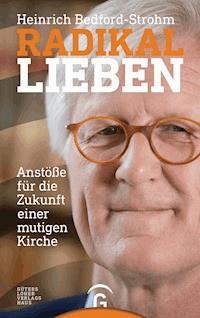

13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

»Wir brauchen eine neue Erweckungsbewegung, eine neue Glaubwürdigkeit.« (Heinrich Bedford-Strohm)

500 Jahre und was dann? Was wird aus einer Kirche, die zahlenmäßig kleiner wird in einer Gesellschaft, die sich ihrer christlichen Wurzeln immer weniger bewusst ist. Heinrich Bedford-Strohm bringt die Wirklichkeit des Christentums in einer pluralen Gesellschaft mit den biblischen Visionen der Kirche ins Gespräch. In den Motiven des Anfangs findet er den wichtigsten Anstoß, den Ort der Kirche in der Gegenwart zu bestimmen: die Liebe zur Welt und zu den Menschen.

Kurzinterview mit Heinrich Bedford Strohm:

Ihr neues Buch trägt den Titel „Radikal lieben“. Warum ist es Ihnen gerade jetzt im Reformationsjahr wichtig, dass dies Zeichen für eine mutige Kirche ist?

Heinrich Bedford-Strohm: Wir vertrauen auf die radikale Liebe, die Christus uns vorgelebt hat. Nur mit Vertrauen und Begeisterung für das Evangelium werden wir unsere Kirche neu bauen. Das gilt heute genauso wie vor 500 Jahren.

Sie formulieren in Ihrem Buch „Anstöße für die Zukunft einer mutigen Kirche“. Wen sprechen Sie dabei besonders an?

Heinrich Bedford-Strohm: Viele hunderttausend Menschen engagieren sich tagtäglich haupt- und ehrenamtlich für unsere Kirche. Wir sind eine kraftvolle Gemeinschaft, in der aus den Anstößen eines geistlichen Aufbruchs echte Zukunftsprojekte werden können.

Die Kirche rückt gerade jetzt im Reformationsjahr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Welche Chancen sehen Sie darin für die Zukunft der Kirche?

Heinrich Bedford-Strohm: Als Kirche geben wir einen echten Schatz von Generation zu Generation weiter. Viele Menschen entdecken das 2017 neu. Ich freue mich über so viel Aufmerksamkeit.

- Eine mutige Kirche hat Zukunft

- Kirche muss sich spirituell erneuern

- Christentum ist politisch oder es ist kein Christentum

- Eine Gesellschaft ohne Religion verliert ihren Halt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Ähnliche

Heinrich Bedford-Strohm

Radikal lieben

Anstöße für die Zukunft

einer mutigen Kirche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Copyright © 2017 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See

Umschlagfoto: © Anja Wechsler, München

ISBN 978-3-641-16558-1V001

www.gtvh.de

Wolfgang Huber in großer Dankbarkeit

zum 75. Geburtstag

INHALT

VORWORT

1. EINLEITUNG: DIE »AUTHENTIZITÄT« DER KIRCHE

2. WORAUS DIE KIRCHE LEBT

2.1 Biblische Bilder von Kirche

2.2 Kirche in der Bekenntnistradition

2.3 Kirche zwischen Orientierung am Gefühl und am Inhalt – Impulse aus der Theologiegeschichte

2.4 Zusammenfassung

3. MODERNE PLURALISTISCHE GESELLSCHAFT ALS ORT DER KIRCHE

3.1 Gemeinschaft und Gesellschaft

3.2 Moderne Gesellschaft als Netzwerk von Gemeinschaften

3.3 Drei Kirchenmodelle

4. AUTHENTISCHE KIRCHE – AUS GEISTLICHER KRAFT LEBEN

4.2 Der Gottesdienst als Mikrokosmos eines erfüllten Lebens in der Gottesbeziehung

5. ÖFFENTLICHE KIRCHE – ORIENTIERUNG GEBEN IN UNRUHIGEN ZEITEN

5.2 Warum der Staat öffentliche Religion braucht

5.3 Was hat die Kirche öffentlich zu sagen?

6. KIRCHE DER ZUKUNFT

6.1 Reformbaustellen

6.2 Alte Frontstellungen überwinden – in Netzwerken denken lernen

6.3 Einbettung des Pfarrberufs in multiprofessionelle Teams

6.4 Beteiligungskirche

6.5 Missionarische Kraft durch Sein in der Liebe

6.6 Ausstrahlen, wovon wir sprechen: transformative Leitungskultur

6.7 Vernetzung von Kirche und Diakonie

6.8 Digitalisierung ernst nehmen

6.9 Weltkirche – die Bedeutung der globalen Ökumene

6.10 Ein Leib – die Bedeutung der interkonfessionellen Ökumene

7. AUFBRUCH – MUTIGE KIRCHE DER ZUKUNFT SEIN

ANMERKUNGEN

VORWORT

Der Anlauf für dieses Buch war lang. 1998 habe ich vor der Heidelberger Theologischen Fakultät meinen Habilitationsvortrag gehalten. Das Thema war »Die Authentizität der Kirche«. Ich habe den Vortrag damals trotz ausgearbeiteten wissenschaftlichen Apparats nicht veröffentlicht, weil daraus ein Buch entstehen sollte, wie ich es im Vorwort zur Buchveröffentlichung meiner Habilitationsschrift über »Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit« auch angekündigt habe. Dann aber haben sich viele andere Themen in den Vordergrund geschoben, aus denen andere Bücher entstanden sind. Ich bin vom Lehrstuhl an der Universität ins Bischofsamt gewechselt und meine Freiräume für die wissenschaftlich-theologische Arbeit sind geringer geworden.

Gleichzeitig ist das beständige theologische Nachdenken gerade in einem kirchlichen Leitungsamt von zentraler Bedeutung. Denn die Frage, welchen Weg die Kirche unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen in der Zukunft geht, muss von ihrem Grund her beantwortet werden. Deswegen nehme ich mir auch in meinem jetzigen Doppelamt als Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender immer wieder Zeit, in der ich mir theologische Rechenschaft darüber zu geben versuche. Meine Kollegen an der Theologischen Fakultät der Universität Stellenbosch, der ich als Außerplanmäßiger Professor angehöre, haben mir dafür immer wieder Raum und Anregungen gegeben. Sie haben mich auch immer wieder an die Einlösung meiner Ankündigung erinnert. Den konkreten Anstoß, das Vorhaben dann tatsächlich umzusetzen, hat Diedrich Steen vom Gütersloher Verlag gegeben, dem ich dafür und für die exzellente Begleitung und Unterstützung bei seiner Entstehung herzlich danke.

Herzlicher Dank gebührt auch Andrea Wagner-Pinggéra für die unmittelbare Begleitung dieses Buches, Michael Mädler und Michael Brinkmann für alle Unterstützung sowie Christoph Breit für die Internetrecherche. Allen, mit denen ich in den Büros in München und Hannover zusammenarbeiten darf, danke ich für die Geduld mit mir, wenn die knappe Zeit auch noch durch ein Buchprojekt wie dieses belastet wird.

Zwei Menschen hebe ich in je eigener Weise bei meinem Dank hervor. Dass ich mit meiner Frau Deborah das Leben teilen darf, ist der tiefste Grund meiner Dankbarkeit. Dass sie dieses Buchprojekt mitgetragen hat, ist mir Verpflichtung, zweckfreie Freiräume in der Zukunft zu schaffen und zu wahren.

Wer ein Buch über die Kirche schreibt, wird schon bei der inhaltlichen Zurüstung Anregung und Orientierung in den Werken von Wolfgang Huber finden. Dass ich dazu noch einen so großen Teil meines Weges mit ihm zusammen gehen durfte, macht mich in ganz besonderer Weise dankbar. Viele meiner eigenen Gedanken sind aus dem langjährigen Gespräch mit ihm seit meiner Zeit als Assistent an seinem Heidelberger Lehrstuhl vor rund 25 Jahren entstanden. Dass wir dazu noch die Erfahrung des Bischofsamtes und des EKD-Ratsvorsitzes, aber auch viele ökumenische Anstöße wie etwa die gemeinsame Bindung an die Fakultät in Stellenbosch miteinander teilen, vertieft diese gemeinsame Geschichte noch. Am 12. August dieses Jahres wird er 75 Jahre alt.

Im Vorgriff darauf widme ich ihm deswegen in großer Dankbarkeit dieses Buch.

Stellenbosch, im Februar 2017

1. EINLEITUNG: DIE »AUTHENTIZITÄT« DER KIRCHE

»Daß unser Kirchenwesen in einem tiefen Verfall ist, kann niemand leugnen. Der lebendige Anteil an den öffentlichen Gottesverehrungen und den heiligen Gebräuchen ist fast ganz verschwunden, der Einfluß religiöser Gesinnungen auf die Sitten und auf deren Beurteilung kaum wahrzunehmen, das lebendige Verhältnis zwischen den Predigern und ihren Gemeinden so gut als aufgelöst …«1

Diese Diagnose der kirchlichen Lage stammt erkennbar nicht aus unseren Tagen. Der bekannte Theologe und Kirchenmann Friedrich Schleiermacher hat sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu Papier gebracht. Was er vor mehr als 200 Jahren feststellte, kommt allerdings vielen evangelischen Christen heute höchst bekannt vor. Die Gottesdienste? – Viel zu oft nur spärlich besucht. Das Kirchenjahr mit seinen Festen? – Vielen Menschen heute kaum noch vertraut – und manchmal im Würgegriff kommerzieller Nutzung. Weihnachtsmann und Osterhase werden dann wichtiger als Geburt und Auferstehung Jesu Christi. Ein öffentlich zum Ausdruck gebrachter Glaube als Richtschnur im Alltag? – Eher die Ausnahme und in den Augen gerade jüngerer Menschen ziemlich uncool.

Wer die Zeitungsschlagzeilen über die Mitgliederentwicklung der evangelischen Kirche in Deutschland wahrnimmt, muss den Eindruck gewinnen, dass ihr heute weit heftiger noch als zu Schleiermachers Zeiten der Wind ins Gesicht bläst.

Die evangelische Kirche verlor im Jahr 2014 mehr als 400.000 ihrer Mitglieder, 240.000 davon durch Austritt. Höher war die Zahl der Menschen, die der Kirche aktiv den Rücken gekehrt haben, nie zuvor. 2015 ging die Zahl der Austritte zwar wieder etwas zurück. Aber das kann niemanden beruhigen. In den normalen Sonntagsgottesdiensten fehlen – von den Konfirmandinnen und Konfirmanden einmal abgesehen – viel zu oft die jungen Leute. Viele Kinder werden erwachsen, ohne je etwas von Abraham, Moses oder Jesus gehört zu haben, und was an Pfingsten eigentlich gefeiert wird, weiß die Mehrheit der Deutschen schon lange nicht mehr.

Ist der Traditionsabbruch zu stoppen? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir als Kirche immer kleiner und irgendwann zur Minderheit werden?

Die Ergebnisse der fünften Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland2 scheinen diese Frage zu bejahen. Zwar wird um die Deutung des hier erhobenen Datenmaterials noch heftig gestritten3, doch ist dieser Streit vermutlich gerade auch Ausdruck der Beunruhigung, zu der die Daten Anlass geben. Die Zahl derer, die sich der Kirche überhaupt nicht verbunden fühlen, nimmt zu. Und Religion und Kirche erwecken bei denen, die sich nicht zugehörig fühlen, nicht einmal mehr Widerspruch, sondern sie sind ihnen schlicht egal. Die Zahl der »religiös Indifferenten«, derjenigen also, die kein Interesse an religiösen Fragen haben und für die Glaube im Leben keine Rolle spielt, wächst beständig. Und damit wächst die Zahl der Menschen, die die christliche Botschaft nicht mehr erreicht.

Das ist alarmierend, gerade auch im Hinblick auf junge Menschen: Weniger als die Hälfte der westdeutschen Kirchenmitglieder – wohlgemerkt: Kirchenmitglieder! – unter 21 Jahren empfindet sich selbst als religiös sozialisiert. Und noch weniger halten eine religiöse Sozialisation ihrer Kinder für wichtig. Man mag darauf hoffen, dass diese Meinung sich ändert, wenn die jungen Menschen eigene Kinder haben. Es ist ja oft die Verantwortung für ein junges Leben, die Fragen nach der Unverfügbarkeit des Daseins und die Sehnsucht nach einem Getragensein weckt. Und gerade die Kleinsten sind es, die offen sind für religiöse Fragen, mit denen sie ihre Eltern konfrontieren. Aber der Mangel an religiöser Sozialisation in der zukünftigen Elterngeneration wird die Weitergabe der christlichen Tradition nicht einfacher machen. Da Religion vor allem in der Familie vermittelt wird, kommt es durch fehlende familiäre Berührungspunkte zu Verlusten von religiöser Sozialisation auch in der folgenden Generation. Eine Weitergabe des Glaubens, das Vorleben einer religiösen Praxis und das Einbeziehen der Kinder darin finden nur noch selten statt.

Es gibt also keinen Anlass zur Selbstberuhigung. Genauso müssen wir uns aber hüten vor einer Selbstzerknirschung, die lähmt und am Ende nur Resignation erzeugt. Wer die heutigen Kirchenaustrittszahlen einfach mit denen nach dem Krieg vergleicht und daraus einen kontinuierlichen Verfall ableitet, übersieht einen wichtigen, ja entscheidenden Aspekt: Unsere Gesellschaft ist seitdem durch grundlegende Veränderungen gegangen, die den Vergleich von Kirchenaustrittszahlen aus dem Jahr 1950 mit denen von heute wie einen Vergleich von Äpfeln mit Birnen erscheinen lassen. Nicht wenige Menschen waren damals aus Tradition oder Konvention Mitglied der Kirche. Ein Kirchenaustritt war für die meisten gar nicht vorstellbar. Sie blieben Kirchenmitglied nicht unbedingt aufgrund der Tiefe der Überzeugung, sondern wegen der zu befürchtenden unangenehmen Konsequenzen bei einem Kirchenaustritt. Wer ausgetreten wäre, hätte soziale Sanktionen riskiert. Nur wer aufgrund einer sehr bewussten kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche eine Austrittsneigung entwickelte, vollzog diesen Schritt auch tatsächlich.

Inzwischen hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Heute gehört es in manchen Kreisen der Gesellschaft schon fast zum guten Ton, aus der Kirche auszutreten. In einem solchen Umfeld ist nicht für den Austritt Bekennermut gefragt, sondern für das bewusste Ja zu Kirche. Für diejenigen, die aus reiner Konvention Mitglied der Kirche sind, gibt es heute keine Hürden mehr für einen Kirchenaustritt. Die Kirchenaustrittszahlen der letzten Jahre sind deswegen auch Ausdruck der Freiheit, bewusst wählen zu können, welcher Religionsgemeinschaft man angehören will und ob man überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehören will. Wenn man sich diese gegenüber 1950 völlig andere Ausgangssituation klarmacht und neben den Individualisierungsschüben in Westdeutschland dazu noch die Konsequenzen des massiven Säkularisierungsschubs durch das DDR-Regime in Ostdeutschland miteinbezieht, dann ist die Tatsache, dass um die 46 Millionen Menschen in Deutschland aus freier Entscheidung einer der beiden großen Kirchen angehören, jedenfalls bemerkenswert.

Für die Evangelische Kirche liegen empirische Daten vor, die diesbezüglich interessante Aufschlüsse geben. Denn die Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung haben auch Einsichten erbracht, die einen positiven Kontrast zu den üblichen Verfallsprognosen bilden.

Die Aussage »Für mich kommt ein Kirchenaustritt nicht in Frage« bejahten 1992 55 % der befragten Evangelischen. 2002/2004 waren es 61 %. Und 2012 waren es 73 %. Ganz offensichtlich hat die durch die gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse bedingte und auch mit den entsprechenden Austritten verbundene bewusstere Haltung gegenüber der Kirche auch zu einer klarer bejahten Kirchenmitgliedschaft geführt.

Die empirischen Befunde im Hinblick auf die Situation der Kirche sind also weder Grund für Selbstzerknirschung noch für Selbstberuhigung. In jedem Falle gilt: In dem Jahr, in dem wir der 500. Wiederkehr des Tages gedenken, an dem Martin Luther mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche die reformatorische Bewegung des Christentums auf den Weg brachte, steht die evangelische Kirche in Deutschland vor grundlegenden Herausforderungen. Grundlegend sind die Herausforderungen, weil sie nicht allein und nicht einmal in erster Linie die Strukturen der Institution Kirche betreffen. Natürlich geht die Zahl der Kirchenmitglieder zurück, aber es sind weit über 20 Millionen Menschen, die auch heute einer der evangelischen Landeskirchen angehören. Natürlich werden die finanziellen Mittel der Kirche langfristig nicht mehr werden. Aber in einem so reichen Land wie Deutschland kann man sich auf knapper werdende finanzielle Mittel einstellen und auch andere Formen der Finanzierung vorbereiten. Um das institutionelle Überleben der Kirche muss sich auf absehbare Zeit trotz aller Umbaunotwendigkeiten niemand Sorgen machen.

Grundlegend sind die Herausforderungen, weil sie die Bedeutung von Glaube und Kirche für die Menschen und für die Gesellschaft, in der sie leben, betreffen. Dass der Raum der Gesellschaft und der Raum der Kirche nahezu deckungsgleich sind, das galt für Deutschland nach dem Krieg. Heute gilt es nicht mehr. Das Christentum und mit ihm die Kirchen stehen am Beginn des 21. Jahrhunderts in einer Situation, in der ihre selbstverständliche Plausibilität verloren gegangen ist. Vielen Menschen leuchtet jedenfalls nicht mehr spontan ein, dass es die Kirche geben muss und warum sie sich persönlich in ihr engagieren und an ihr beteiligen sollen. Sie sind durchaus auf der Suche. Vielleicht sehnen sie sich sogar nach Sinn und interessieren sich deswegen für religiöse Angebote. Die Kirche gehört für viele von ihnen aber nicht zu den Orten, an denen sie dabei als Erstes suchen würden.

Was ist es, das die Menschen in den Esoterik-Regalen der Buchhandlungen suchen und zu finden meinen? Wie kommt es, dass manche einerseits bereit sind, irrationale Dinge zu glauben, aber andererseits den christlichen Glauben als nicht vernunftgemäß abtun?

Viele, zu viele Menschen können die kirchliche Botschaft und das kirchliche Leben eben nicht als Einladung zu einem religiösen Glauben und zu einer religiösen Lebenspraxis verstehen. Sicher erscheint die Kirche manchen schon allein deswegen nicht als attraktiv, weil sie den ganzen Ballast einer Großinstitution mit sich schleppt und mitbetroffen ist von dem zunehmenden Misstrauen, mit dem alle Institutionen gegenwärtig zu kämpfen haben. Das tiefste Problem für die Kirche heute ist aber nicht einfach nur ein Institutionsdefizit, sondern ein Plausibilitätsdefizit.

Wie aber können wir darauf reagieren? Wie können wir glaubwürdig vermitteln, welchen Reichtum, welchen Mehrwert die Kirche und die Botschaft des Christentums zu bieten haben? Wie können wir als Kirche für die Menschen heute anziehend und einladend wirken?

Sicher nicht durch immer neue Strukturprozesse und mit Hilfe weiterer Impulspapiere, die immer neue Ziele formulieren und Erfolg an Zielerreichung messen. Ziele haben einen guten Sinn, wenn sie motivierend sind und Lust auf Aufbruch und Zukunft machen. Das war der Sinn des Reformprozesses, den die EKD mit dem Impulspapier »Kirche der Freiheit« 2006 angestoßen hat. Und man wird auch bilanzieren können, dass daraus für die Evangelische Kirche in Deutschland wichtige Anstöße gekommen sind.

Im Rahmen des Reformprozesses ist ebenfalls deutlich geworden: Es kann auch demotivieren, wenn die Formulierung von Zielen so rüberkommt, dass sie mit einer gefühlten Abwertung der jetzigen Arbeit verbunden wird. Engagierte Menschen in den Gemeinden haben in den wechselnden Reformdiskussionen innerhalb der evangelische Kirche in den zurückliegenden Jahren eben auch immer wieder das Gefühl gehabt: Alles, was wir tun, ist nichts wert, denn es ist unzureichend im Vergleich zu dem, was gewollt ist und angestrebt wird. Auch Ermüdung und Mutlosigkeit sind daraus erwachsen, obwohl die Intentionen des Reformprozesses ja gerade auf Aufbruch und Motivation zielten.

Hinzu kommt: Bei Diskussionen um Strukturreformen steht zunächst in der Regel nicht der Inhalt im Zentrum, sondern die strukturelle Form, in der der Inhalt weitergegeben wird. Deswegen geht so wenig Inspiration von Strukturdebatten etwa auf Synoden aus, in denen naturgemäß auch die Verteilung von Finanzen eine maßgebliche Rolle einnimmt. Selbst bei denen, die solche Debatten mitprägen, meldet sich irgendwann ein Unbehagen darüber, dass nicht mehr Theologie, sondern institutionelle Strukturdebatten und das Ringen um Finanzen im Zentrum kirchlicher Diskussionen stehen. Natürlich darf das eine nicht gegen das andere ausgespielt werden. Aber die Gefahr ist groß, dass nicht von theologischen Inhalten, sondern von Strukturdebatten die entscheidenden Impulse für eine neue Kraft gewinnende Kirche der Zukunft erwartet werden.

Ich will in diesem Buch einen anderen Blickwinkel einnehmen. Ich will ernst nehmen, dass die evangelische Kirche sich in einer neuen Situation befindet, die mich und diejenigen, die an dieser Kirche hängen, vor neue, bisher nicht gekannte Herausforderungen stellt. Ich kann dabei – ohne jedes Mal explizit darauf Bezug zu nehmen – anknüpfen an vieles, was in Kirche und Theologie darüber schon gedacht und gesagt worden ist. Der Titel des für mich noch immer wichtigsten Buches zur Kirche der letzten Jahrzehnte, Wolfgang Hubers »Kirche in der Zeitenwende«, drückt aus, dass die Größe der Herausforderung nicht erst jetzt in den Blick kommt. Aber sie hat sich noch verschärft. Ich will angesichts dieser Herausforderung aus den Glaubensquellen, aus denen wir leben, schöpfen, um Orientierung für die Wege zu finden, die uns kraftvoll in die Zukunft zu führen vermögen.

Wenn es stimmt, dass Menschen heute aus Freiheit entscheiden, ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören wollen und welche es sein soll, dann rückt die Plausibilitätsfrage ins Zentrum. Wir müssen als Kirche inhaltlich – und das heißt mit unserem Reden und Handeln – überzeugen. Wir müssen den Menschen plausibel machen, warum die christliche Botschaft eine wirklich starke Botschaft ist und es keine bessere Grundlage für ein erfülltes Leben gibt als diese durch die Bibel geprägte Botschaft. Und wir müssen es mit Leidenschaft tun und so begeistert, dass auch andere sich dafür begeistern lassen. Die Authentizität der Kirche – so meine These – ist die wichtigste Grundlage dafür, dass sie in der heutigen Zeit neue Ausstrahlungskraft gewinnt.

Was meine ich mit »Authentizität«?

Der Begriff der Authentizität ist in den letzten Jahren ja fast so etwas wie ein Modewort geworden. »Authentisch sein« heißt in der Alltagssprache »ganz ich selbst« sein. Wenn jemand authentisch ist, dann orientiert er sich nicht zuerst an Konventionen, sondern spricht frei raus. Er sagt ehrlich, was er denkt, man weiß bei ihm, woran man ist. Manchmal gilt einer als besonders authentisch, wenn er Tabus bricht, unabhängig davon, ob diese vielleicht ihren guten Sinn haben. Auf seine Wähler wirkte etwa der amerikanische Präsident Donald Trump im Wahlkampf besonders authentisch, obwohl er sich über moralische Grundüberzeugungen hinwegsetzte, die eigentlich als allgemeiner Konsens galten. Politische Berater, die ihm zu mehr Abgewogenheit rieten, hatten nur mäßigen Erfolg. Für manche im Volk war gerade das sein Markenzeichen. Viele Beobachter sahen darin das Geheimnis seines Erfolgs. Dieses Beispiel zeigt: Authentizität ist ein ambivalentes Phänomen. Man kann authentisch auch sehr viel Unsinn reden. Wenn wir den Begriff der Authentizität mit der Kirche verknüpfen, kommt es darum entscheidend darauf an, was wir genau damit meinen.

Was ist also nun mit Authentizität gemeint? Das Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen und es meint: gültig, echt, glaubwürdig. In der katholischen Theologie wird es gebraucht im Sinne von »Echtheit, Wahrheit und Verlässlichkeit verbürgter Glaubenszeugnisse und Glaubenslehren«.4

Der Begriff ist nicht zuletzt deswegen für die Bestimmung der Kirche interessant, weil er nicht nur den Kopf, sondern auch das Gefühl, die Erfahrung einschließt. Bei der Authentizität geht es um eine intuitive Stimmigkeit, die Verstand und Gefühl umfasst. Das ist der vielleicht wichtigste Grund dafür, dass damit auch eine besondere Ausstrahlungskraft verbunden ist.

Das Prädikat der Authentizität wird in der Alltagssprache in der Regel auf Personen angewandt. In diesem Licht ist jemand »authentisch«, wenn das Innen und das Außen seiner Persönlichkeit so weit wie möglich übereinstimmen, wenn seine Lebensäußerungen erkennbar sind als Ausdruck von in Verstand und Gemüt tief verwurzelten Persönlichkeitskonstanten. Dass Authentizität auch »Echtheit« bedeutet, weist darauf hin, dass sich damit immer auch ein Inhalt verbindet. Inhaltslose Authentizität gibt es nicht. Authentizität heißt also immer auch die Übereinstimmung mit einem bestimmten Inhalt.

Wenn wir den Begriff der Authentizität mit dem der Kirche verbinden, ist die inhaltliche Grundbestimmung klar: Grund und Eckstein der Kirche ist Jesus Christus. Die Kirche lebt aus seiner Kraft. Viel zu oft klingt es hölzern oder wie eine angelernte theologische Wahrheit, wenn wir als Kirche von Jesus Christus reden. Viel zu wenig kommt das Gefühl und die Erfahrung rüber, dass die Orientierung an Jesus Christus wirklich die Grundlage für ein erfülltes Leben ist, die Grundlage für ein tief in der Seele verwurzeltes Lebensgefühl, das uns als Kirche prägt und das man an uns wahrnimmt. Nur wer innerlich strahlt, kann auch ausstrahlen. Das gilt für Personen, aber das kann – davon bin ich überzeugt – auch für Institutionen gelten. Deswegen ist die Authentizität der Kirche so wichtig.

Darüber möchte ich in diesem Buch schreiben. Zwei Dinge sind mir dabei besonders wichtig. Erstens: Es geht um Anstöße, nicht um ein festgezurrtes Konzept. Am Ende dieses Buches wird es keine fertigen Antworten geben, kein strategisches Programm, dessen einzelne Punkte nur noch abgearbeitet werden müssten, damit die Zukunft der Kirche gesichert ist. Genau das würde jetzt nicht weiterhelfen.

Mir geht es darum, Anstöße zu geben, die in die Auseinandersetzung führen, in einen kreativen Prozess mit möglichst vielen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die sich gemeinsam auf den Weg machen, das Unbekannte zu erkunden und dabei eine neue Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft des Christentums zu entwickeln.

Dies ist – und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist – eine zutiefst spirituelle Aufgabe. Auf dem Weg in die Zukunft geht es für die evangelische Kirche auch um eine geistliche Erneuerung. Wir brauchen, wenn man so will, eine neue Erweckungsbewegung der ganz anderen Art, die die Entwicklung einer neuen Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft der evangelischen Kirche in einem sich verändernden Umfeld auch als geistliche Aufgabe begreift.

Ich spreche von Erweckungsbewegung »der ganz anderen Art«, weil damit nicht das gemeint ist, was man mit Erweckungspredigern verbindet, die in der Fußgängerzone stehen und der Verdorbenheit der Welt die Errettung durch das Christusbekenntnis gegenüberstellen. Häufig genug verknüpfen sie das dann noch mit Gerichtsphantasien, denen man eine merkwürdige Lust am Untergang abspürt. Vielmehr ist mit der Sehnsucht nach einer Erweckungsbewegung der ganz anderen Art eine geistliche Bewegung gemeint, die die radikale Liebe zu Christus mit einer radikalen Liebe zur Welt verbindet. An der Liebe zur Welt und an der liebenden Zugewandtheit zu konkreten Menschen, unabhängig von ihren religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, entscheidet es sich: Geht es wirklich um radikale Christusliebe oder geht es nur um Bekenntnisformeln, denen es an Authentizität fehlt?

Für die Frage, ob es der Kirche gelingt, neue Ausstrahlungskraft zu entwickeln, ist es von entscheidender Bedeutung, ob sie wirklich aus den Quellen lebt, auf denen ihre Identität gründet. »Sola Scriptura« – allein aus der Schrift – hat Martin Luther die Identitätsgrundlagen der Kirche begründet. Die Authentizität der Kirche – so sagen wir aus evangelischer Überzeugung – lebt aus der biblischen Tradition. Das wird den Ton zu setzen haben, wenn wir uns jetzt näher der Frage zuwenden, woraus die Kirche lebt.

2. WORAUSDIE KIRCHELEBT

Wenn Menschen das Wort »Kirche« benutzen, meinen sie oft etwas sehr Unterschiedliches. Im Zentrum können ganz konkrete Dinge stehen wie etwa das Gebäude der Kirche oder die Kirche als Organisation oder Institution. Es können aber auch die Visionen von Kirche gemeint sein, »wie sie eigentlich sein sollte« oder »wie Jesus sie gewollt hätte«. Es kann von ganz nüchternen Dingen die Rede sein wie etwa der Mitgliederstatistik. Oder es kann die Sehnsucht nach einer Kirche zum Ausdruck gebracht werden, in der das Reich Gottes schon auf Erden zeichenhaft aufscheint. Ob die je individuellen Bilder von Kirche eher nüchtern geprägt sind oder eher hochemotional, sie sind wirksam in unserem Reden über die Kirche – manchmal im Hintergrund, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Im Folgenden will ich darum die Kirchenbilder skizzieren, die aus meiner Sicht im Blick bleiben müssen, wenn es darum geht, angesichts der epochalen Veränderungen der kirchlichen Wirklichkeit heute in unbekanntem Gelände neue Wege zu finden. Ein erster Blick wird dabei an die Ursprünge der Kirche zurückgehen und nach biblischen Kirchenbildern fragen. Ein zweiter wird die Leitbilder von Kirche vorstellen, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet haben.

2.1 Biblische Bilder von Kirche

»Jesus kündete das Reich Gottes an und gekommen ist die Kirche.« – Dieser Satz des katholischen Theologen und Historikers Alfred Loisy wird oft zitiert und in der Regel missverstanden. Denn Loisy, der die ganze Härte katholisch-kirchlicher Lehrverurteilungen im eigenen Leben erfuhr, hat dennoch stets an der Überzeugung festgehalten, dass der christliche Glaube in der Nachfolge Jesu eine soziale Gestalt – eben die Kirche – braucht. Wenn die Verwirklichung des Reiches Gottes in seiner Fülle auch noch aussteht, gekommen ist – so dürfen wir Loisy verstehen – immerhin die Kirche.

Dass die Kirche kam, ist dabei nicht unmittelbar auf die Verkündigung und Botschaft Jesu zurückzuführen. Dieser sah sich, soweit wir das heute wissen können, an das Volk Israel gesandt. Es ging ihm wohl nicht darum, eine Gruppe von Anhängern und Anhängerinnen um sich zu versammeln, die in irgendeiner Konkurrenz zum bestehenden Volk Israel gestanden hätte. Er fühlte sich vielmehr als Sohn Israels an sein Volk gesandt und sammelte eine Bewegung um sich, der es um die Erneuerung dieses Volkes vor und mit Gott ging.

Die Frage nach einer eigenen Gestalt der Jesusnachfolge stellte sich erst, nachdem die Jüngerinnen und Jünger Jesu im Lichte der österlichen Auferstehungserfahrung zu verstehen begannen, dass in Jesus der verheißene Messias gekommen war. Was sollte nun die Gemeinschaft der Messiasleute im und – später auch – im Unterschied zum Volk Israel ausmachen? Welche Gestalt sollte die Gemeinschaft der Messiasleute gewinnen in der Zeit, die bis zur Wiederkehr Jesu Christi zum Weltgericht noch verbleiben würde? Das Ringen um diese Fragen spiegelt sich in den vier Evangelien des Neuen Testamentes und in den neutestamentlichen Briefen. In der Weise, wie dort Jesu Botschaft erinnert, weitererzählt und gedeutet wird, finde ich zehn Bilder von Kirche.

2.1.1 Gemeinschaft mit Christus – Kirche in der Welt unter dem Kreuz

Kirche steht unter dem Kreuz. Das Kreuz begegnet uns ja deswegen überall in den Kirchen, in den Heimen der Diakonie, an den Wänden zu Hause oder an den Halsketten am Körper, weil es uns von etwas erzählt, das den Kern unserer Identität als Christinnen und Christen ausmacht: »Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid« – sagt Paulus – »habt Christus angezogen« (Gal 3,27). Die revolutionäre Bedeutung der Taufe und des Kreuzes, das durch sie in unsere Biographie eingezeichnet wird, beschreibt Paulus im Römerbrief: Wir sind »mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln« (Röm 6,4). Dass wir in einem neuen Leben wandeln, dass wir das Kreuz kennen, dass wir unsere eigene Not und die Not der anderen kennen und dennoch oder gerade deswegen in einem neuen Geist leben dürfen, der geprägt ist vom Licht und von der Liebe, das ist die große Zusage, aus der die Kirche lebt.

Für die sinnliche Erfahrbarkeit dieser Bewegung vom Kreuz hin zur Auferstehung, vom Tod hin zum Leben, steht im christlichen Leben in einzigartiger Weise die Gemeinschaft mit Christus im Abendmahl. In den Einsetzungsworten rufen wir die Worte Jesu in Erinnerung: »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird« (vgl. Mt 26,26ff). In der gemeinsamen Feier des Mahles erlebten die Christinnen und Christen der jungen Kirche etwas ungeheuer Starkes: Jesus ist gegenwärtig!

Bis heute machen Christen diese Erfahrung, wenn sie miteinander Abendmahl feiern.