Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

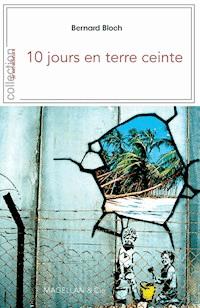

Sous la forme d'un journal de bord, l'auteur nous livre avec simplicité son vécu sur le conflit israélo-palestinien.

Durant 10 jours, pendant un voyage qui met à mal sa sensibilité, Bernard Bloch visite la Palestine, puis Israël. Toute l'absurdité de ce conflit, toute la complexité de ces relations de cohabitation violente, haineuse et pour l’instant insoluble, surgit sous sa plume humaniste.

Ce récit nous plonge au cœur de la géopolitique quotidienne du Proche-Orient, où même Kafka aurait du mal à reconnaître les siens.

EXTRAIT

L’avion est bondé. Autour de moi, les voyageurs du groupe sont reconnaissables au badge Témoignage chrétien que nous portons sur nos tee-shirts. Seul Juif au milieu de trente-sept catholiques, Juif athée de surcroît, avec toute l’opacité de cet apparent oxymore, comment pourrais-je partager mes sentiments avec mes compagnons ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Comédien, metteur en scène, habitué du Festival d’Avignon et jongleur de mots, Bernard Bloch nous fait partager les émotions profondes et contradictoires que suscite ce mur qui sépare une population condamnée à vivre ensemble. Là où chacun a ses torts et ses raisons, là aussi où enfant il avait fait sa Bar Mitzvah.

Hélène Cixous signe l’avant-propos de ce texte exemplaire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À mes enfants,Raffaëlle, Antoine et Zina

Un judéonaute

Est-ce un reportage ? Une chronique ordonnée d’un voyage de dix jours, tenue avec ponctualité. Un journal de bord ? Peut-être. Mais le volume déclare être un Récit. Est-ce un récit, un conte ? Et qui s’adresserait à qui ? Est-ce un descendant de ces tumultueux voyages de Jules Verne, qui nous emmènent autour du monde, au centre de la terre et sous les mers ? Peut-être, un peu. C’est, certes, une expédition au péril du nautès, unjudéonaute, espèce d’argonaute d’une des légendes tragiques de nos siècles exterminateurs.

Il s’agit d’un voyage en exclusion interne à ce pays encore brûlant depuis hier, depuis sa mise au monde in extremis, après des millénaires de gestation contrariée.

Le narrateur, comme la plupart des judéonautes, ne sait jamais assurément s’il est dedans ou s’il est dehors. Quelqu’un en lui ne sait pas s’il cherche à être reçu, ou à fuir ; plus on approche plus le prochain semble éloigné.

Qui sait, peut-être ce trouble de la localisation du sujet, ce vertige qui saisit chaque pensée, aura-t-il été décidé en secret avant même le départ du voyageur, à l’insu du narrateur. Car c’est bien lui, cet homme qui s’embarque sur la tempête, qui aura décidé des circonstances bien particulières qui président à l’aventure : voilà un visiteur animé par le désir de revenir à des scènes primitives, de renouer – ou peut-être au contraire, de dénouer – des fils généalogiques, un héritier virtuel d’une très antique histoire, relevant du patrimoine des judéités, qui aura trouvé le moyen de se rendre en Israël sans se rendre à Israël, en s’inscrivant, seul membre juif, dans un corps de trente-sept voyageurs qui portent sur la poitrine le badge de Témoignage chrétien.

Le sort l’aura destiné à tenir le rôle du seul « témoignage » juif, parmi les trente-sept « témoins » chrétiens. Le voilà d’entrée assis à la place du mort, ou de l’étranger. Y aura-t-il un temps, un lieu, où l’homme arrivera à arriver ? Mais que veut dire « juif » quand d’emblée le témoin déclare n’être que juif-qui-ne-croit-pas ? Juif du dehors ? Et que veut dire « chrétien », et touriste ou hôte en cette terre soulevée, fendue, divisée, qui verse continuellement d’un bord et d’une foi à l’autre ? qui ne sait pas exactement son nom, ou auquel de ses noms elle peut ou doit répondre ? Es-tu Is- ou Pale- ou Palisraël ou Raelestine ? Le voyageur incertain, clandestin d’un jour à l’autre. Chacun est assailli autrement, chacun est autrement soi à chaque cahot spirituel. Le chaos est le maître de ce pèlerinage.

Il s’agira, à la minute du décollage du récit, du voyage le plus incontrôlable du monde. On est voyagé d’une sympathie à une solitude apparemment éternelle. Ce Journal d’Ordalie est scandé de sanglots et de cris. On a mal à l’autre, au cœur, au père juif, à un vieux Palestinien. On n’a jamais été aussi peuplé d’étrangers, de moi enragés, de contradictions déchirantes. C’est la Description d’un Combat qui recommence, la Beschreibung eines Kampfes de Kafka, et puis sa version cinématographique reprophétisée par Chris Marker en cet an 1960 où le jeune vieux pays venait d’avoir douze ans.

En tous les cas, de ce pays indécidable émane toujours un étrange charme, comme s’il était source et cause d’un envoûtement : y aborde-t-on que l’on se trouve sujet à tous les temps des temps, les aujourd’huis sont environnés de millénaires, le passé proclame être le futur et chacun porte sur son dos des souvenirs en provenance de maintes mémoires. On n’a jamais vu un tel climat d’héritage. On est tellement descendant qu’on a de grandes difficultés à être fidèle à un moi quelque peu défini. Il n’y a que l’Inde pour être aussi actuellement millénaire et simultanément ultra technologique.

Vous vous souvenez de l’ultime message prémonitoire de Marker au moment de s’en aller du pays ensorcelé ensorcelant. La voix qui fait ses adieux dit sa prudente inquiétude : voilà un pays qui n’a pas le droit d’être injuste. Un pays qui a été fondé au nom de la justice.

Ce message, Bernard Bloch le reçoit et l’incarne cinquante ans plus tard, témoin et missionnaire de cette loi : tu ne seras pas injuste. Quelle sentence écrasante ! Comment ne pas être injuste ? Sur cette terre où les droits des hommes s’entretuent, comment ne pas être

injuste dès que l’on veut être juste ? Le juste tourne à l’injuste au coin d’un mur, au milieu d’un champ. L’injustice est une fatalité du juste. Ce qui fait terriblement souffrir le combattant Bernard Bloch, c’est ce tourment du droit, aux apories shakespeariennes, cette « vérité » qui se lacère dans son effort pour ne pas se trahir.

Reste au messager de la bonne volonté, ou de la bonne foi qui n’est pas la foi, à dire l’indicible. Mais peut-on dire l’indicible ? Comment peut-on « dire » ces souffrances encore inédites. Par exemple à Hébron l’horrible, quand le malheureux se voit soudain « dans la peau d’un des Allemands qui visitent aujourd’hui les camps d’extermination ou le musée de la Shoah à Berlin », métamorphosé en le plus étrange des semblables par la cruelle perversité d’une Histoire où la Vérité est bannie et remplacée par la Violence et la Peur. Sous cette version contemporaine de la tunique de Nessus, il se sent coupable de crimes qu’il n’a pas commis, et en vain il se révolte. Il est impuissant à faire l’économie de la douleur. Dire cela, cette grimace de douleur, ce rictus de la morale, c’est impossible. Le Dire mute en Cri. On ne peut que crier, vomir. Il crie.

On n’aura donc jamais vu un rapport aussi secoué de sanglots. Car on a le droit et la liberté de pleurer. Et plus encore : de gueuler. C’est comme si la langue du voyageur torturé passait outre les codes et conventions. Alors elle explose, elle écume, elle pousse des jurons, elle se fout du bien dire, putain, bordel, c’est infernal, chez Dante on a mis la table du véridique, on ne crie pas en vers, on gerbe, quand on est réellement mis au supplice.

Ce livre s’adresse tout droit à ceux qui n’ont pas peur de se battre. De se battre soi-même. De se mettre en question. D’accepter de se présenter une fois encore, encore une fois devant le Tribunal de l’Humanité. Qu’êtes-vous venu foutre là? On est venu partager ce sentiment de solitude tapi dans ce sentiment d’appartenance que l’on ne peut partager qu’à condition de pouvoir le nier à volonté.

Chemin faisant en pleurant et récalcitrant, il aura tracé, sans l’avoir calculé, le portrait émouvant et admirable d’un « Juif malgré tout », un courageux champion des douleurs.

Hélène Cixous

Israël et les territoires palestiniens en 1967, après la guerre des Six-Jours (le Sinaï égyptien est occupé par Israël depuis la guerre de 1956 – retrait en 1979).

Israël et les territoires palestiniens en 1995, après les accords d’Oslo II.

Le plateau du Golan a été annexé par Israël en 1981, et en Cisjordanie se mélangent les zones A, B et C, contrôlées respectivement par l’Autorité palestienne, conjointement avec Israël et exclusivement par Israël.

« Dieu demande à un Juste qui vient de mourir quel serait son vœu le plus cher. Le Juste hésite entre deux possibilités. La première : un pont qui permettrait de traverser à pied l’Atlantique pour faciliter la fuite vers les États-Unis. La seconde, la paix en Palestine. Dieu l’arrête avant même qu’il ait terminé sa phrase… “Le pont, le pont, lui dit-Il, l’autre vœu est au-dessus de Mes moyens.” »

.1.Palestine

Paris – Tel-Aviv,mercredi 12 juin 2013

Le Boeing d’ElAl reste stationné plus de deux heures sur le tarmac, à Roissy. Une grève des contrôleurs aériens nous retarde. L’avion est bondé. Autour de moi, les trente-sept voyageurs du groupe sont reconnaissables au badge Témoignage chrétien que nous portons tous sur nos tee-shirts. Seul Juif au milieu de trente-sept catholiques de gauche, Juif athée de surcroît, avec toute l’opacité de cet apparent oxymore, comment partager mes sentiments avec mes compagnons ?

La plupart des autres passagers sont juifs : Israéliens de retour chez eux, familles en partance pour les plages israéliennes… Des uns je suis séparé par mon roman familial, des autres par mon aversion pour ce qu’Israël est en train de devenir.

À Paris, il fait gris et froid. Je n’ai encore eu aucun contact avec mes compagnons de voyage sinon avec mon amie Claudine, assise plus loin dans l’avion. Tendue – mais ne le sommes-nous pas tous ? –, elle ne m’a pas quitté d’une semelle pendant les trois heures d’attente à Roissy.

Je crains de me sentir contraint de parler, d’avoir à commenter trop et trop vite ce qui m’arrivera sans avoir le temps d’accueillir, seul, les émotions qui ne vont pas manquer de m’assaillir. Mais sans elle, aurais-je entrepris ce voyage sans cesse repoussé depuis mon premier séjour cinquante ans plus tôt ?

« Bienvenue dans votre pays…» nous dit sur l’écran l’énergique quadragénaire du service de presse d’El Al. Mon pays ? Quelles sont ces larmes qui menacent ? Un sentiment d’appartenance ? Mais à quoi, à qui ?

Je suis dans l’œil de mon propre cyclone, au lieu géométrique de moi-même.

Netanya – Tulkarem – Naplouse,jeudi 13 juin

Le retard au décollage à Roissy, une valise perdue parce que trop longtemps fouillée par la sécurité israélienne (elle appartient à l’un des deux membres du groupe dont le nom sonne arabe), nous retiennent deux heures dans l’autocar qui nous attend à l’aéroport Ben-Gourion et nous n’arrivons à l’hôtel que treize heures après notre départ.

Ma première nuit en terre ceinte est courte. Dans une chaleur étouffante après la froidure parisienne, je lis l’introduction du guide de voyage palestinien qui nous a été remis au départ. Lecture troublante. Il s’agit d’évidence d’un livre militant qui raconte en un raccourci partial, forcément partial, l’histoire de la Palestine, du sionisme et de la création de l’État d’Israël. Ce livre mériterait pour le moins une lecture critique. Mes réserves envers la politique d’Israël et sa politique sont légion et certaines, radicales. Mais ce qui reste inacceptable pour moi, c’est la remise en question de son existence. Au matin, tout en avalant, excité et tendu, un grand bol de café noir, je vois entre les mains d’une bonne partie des membres du groupe, le guide palestinien que j’ai lu cette nuit. Que pensent-ils de la remise en question de l’existence d’Israël que ce livre sous-entend ?

EN ROUTE VERS LE MUR

En quittant l’hôtel-kibboutz où nous avons passé la nuit, je me souviens du repas qui célébrait ma Bar Mitzvah1 en décembre 1962 dans un autre kibboutz, l’un des tout premiers de l’histoire d’Israël : Degania, au bord du lac de Tibériade. Je revois la consternation de mes parents devant le triste repas qui nous était servi : des tranches de vache immangeables arrosées d’une improbable crème de banane. Mais la famille de mon père, ses amis de jeunesse, tous ces Juifs allemands du temps d’avant Hitler, étaient si heureux de se retrouver là, vivants, qu’ils se souciaient comme d’une guigne de la qualité de la viande.

Vers 8 h du matin, alors que notre autocar longe la ville de Netanya, là où Israël – celui d’avant la guerre des Six-Jours – est le plus étroit, quinze kilomètres à peine, Toni, qui sera notre guide tout au long du voyage, se présente : c’est un Palestinien chrétien, originaire de Bethléem qui vit actuellement à Jérusalem-Est. Avec une objectivité qui me surprend, il nous rappelle les origines du sionisme et l’histoire de la création de l’État d’Israël, puis prononce pour la première fois ce mot inouï et qui n’a pas fini de me poursuivre : « Isratine. »

TONI

« Israël est un pays de 9 millions d’habitants, dont 80 % de Juifs. Sur les 20 % de Palestiniens de nationalité israélienne, 17 % sont des musulmans sunnites. Le reste, 3 à 4 %, sont chrétiens, comme moi, ou Druzes. Ils jouissent d’une égalité formelle avec les Juifs, mais un plafond de verre presque infranchissable contraint leurs ambitions : la défiance de leurs compatriotes israéliens comme de leurs frères palestiniens les enferme dans une sorte de piège mental.

En 2013, 2,7 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie2 et 1,75 million, à Gaza. Si l’on inclut les Palestiniens de nationalité israélienne, ce sont donc 6,3 millions de Palestiniens et 7,2 millions de Juifs qui habitent la Palestine historique…

Pour mieux vous faire comprendre l’absurdité de la situation, voici une carte imaginaire (il nous la distribue) qu’un facétieux géographe a dessiné au début des années 2000. Par antiphrase, il l’a joliment appelée « l’archipel de Palestine ». Israël, c’est la mer. Les territoires sous autorité palestinienne, les zones A et B, sont représentés sous forme d’îlots situés au large d’Israël. Ils sont séparés entre eux par des étendues d’eau : la zone C, qui est, de facto, sinon de jure, sous contrôle israélien.

La zone A représente, avec Gaza, plus au sud, à peine 20 % de la superficie de la Palestine historique. Le non-État de Palestine, étriqué et coupé en deux, est à peine viable. Quant au mur de séparation et aux colonies juives qui se multiplient, ils le rendent carrément invivable.

Les Juifs craignent l’accroissement rapide de la population arabe en raison de son fort taux de natalité, ce qui risquerait de remettre en cause leur suprématie et le caractère juif de l’État.

Mais s’il est un sentiment que partagent toutes les communautés qui vivent ici, c’est bien leur désir de foutre le camp et de se tirer de ce guêpier ! La seule solution, c’est Isratine ! », conclut-il, me laissant bouche bée.

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LE MUR3

Après avoir longé l’une des plus grandes prisons d’Israël, probablement celle de Ramlé, où croupissent et se radicalisent des milliers de Palestiniens, nous filons vers Tulkarem. Entrée en zone A, découverte du mur. Un grand panneau en lettres rouges, placé à côté du check-point, interdit à tout Israélien l’entrée des territoires et le déconseille vivement au Juifs. Toni, à qui les soldats de Tsahal demanderont à chaque passage : « Y a-t-il des Juifs parmi vous ? », se voit contraint de mentir. Malaise : s’il y a un contrôle, où me cacher ? Me voilà obligé de cacher ma judéité à ceux dont je suis censé partager l’appartenance.

Pour ceux qui aiment les chiffres, la construction du mur revient à près de 40 000 € du kilomètre et elle est principalement l’œuvre d’ouvriers palestiniens… Quant aux « mur-tunnels », ces murs incurvés qui enserrent les routes réservées aux colons et ne laissent entrevoir qu’une mince bande de ciel bleu, ils coûtent près de 120 000 € du kilomètre.

« Israël avait vocation à devenir le phare du Moyen-Orient, il en est devenu la forteresse assiégée » disait, en 1988 déjà, Karl Kahane, un proche de l’ex-chancelier fédéral d’Autriche, Bruno Kreisky4.

TULKAREM – FARAOUN

Au check-point, sous un soleil de plomb, nous attendent trois Palestiniens : le responsable d’une association de paysans qui sera notre guide, son fils de 9 ans et un interprète.

Tulkarem est une ville paradoxale : sorte de gros bourg paysan, elle abrite l’université agricole de Palestine. Les fenêtres des maisons sont oblongues comme les tombes des cimetières musulmans. Le tronc des ficus qui bordent les routes est peint en blanc pour les protéger des parasites. Toutes les femmes sont voilées et celles qui ne le sont pas sont chrétiennes, forcément.

Le contraste est saisissant entre le nombre considérable de maisons en construction et la misère flagrante d’un pays sous-développé. Ces villes, ces villages me rappellent les campagnes d’Allemagne de l’Est avant la chute du mur : pas de publicité, peu de commerces, des étals réduits au minimum et des slogans partout. C’est la RDA des années 1950 sous le soleil et les minarets.

Aux alentours de son village de Faraoun, notre hôte palestinien nous montre les maisons détruites sur le tracé du mur de séparation et laissées là, volontairement en ruine, pour témoigner. « Ce mur n’est qu’un prétexte pour confisquer nos terres », nous dit-il.

Constatant le grand nombre de maisons en construction, je demande qui finance ces chantiers. « Les pays arabes amis », me répond-il. « L’État d’Israël participe-t-il au financement ? » Pas de réponse.

Nous voilà à quelques mètres d’une maison détruite. À une vingtaine de mètres en contrebas, trois paysans, sous une tente, tirent de l’eau d’un puits souterrain et arrosent quelques maigres plants de colza. Trois cent mètres plus bas, une piste longe les barbelés de séparation, une Jeep de l’armée israélienne passe en trombe. L’un des membres du groupe, un septuagénaire du centre de la France, s’exclame : « C’est comme nous en Algérie ! C’est comme nous en Algérie ! Dis-leur, toi, dis-leur ! – Calme-toi, Guy, c’est pas le moment », lui répond son épouse, une grande femme encore jeune. Nous n’en saurons pas plus ce jour-là…

Le discours du guide paysan repart de plus belle : « Le mur n’est construit que pour voler les terres et l’eau des Palestiniens ; et ce sont des intérêts privés qui président à sa construction. C’est d’ailleurs le propre fils d’Ariel Sharon qui détient l’essentiel du marché. »

On nous parle de « purification ethnique par destruction d’habitations », on nous dit qu’Israël est un État fasciste à qui tout est permis au nom de sa sécurité et grâce au silence des médias internationaux qui sont, « comme chacun sait », aux mains du « puissant lobby sioniste ». Lobby sioniste ? Et pourquoi pas lobby juif ?

Au loin, il nous désigne des entrepôts. C’est là que les camions palestiniens échangent leur cargaison avec les camions israéliens. « Les scanners qui contrôlent les chargements détruisent les fruits et légumes et ils sont si lents que la cargaison pourrit. » Il ajoute que que 81 % de l’eau de Cisjordanie est volée par les Israéliens et revendue le double de son prix aux Palestiniens. « Et tout cela, les médias aux mains du lobby sioniste le cachent au monde. Votre présence ici est vitale pour nous. À vous de diffuser la vérité. A vous de prendre part à la résistance pacifique à l’oppresseur. »

Me voilà, bon gré mal gré, enrôlé! Qu’avais-je besoin de me retrouver là? Je me sens doublement complice : complice, si je me tais, de l’oppresseur israélien et si je parle, complice de tous ceux qui ne cherchent qu’un prétexte pour nourrir leur haine des Juifs, quoi qu’ils fassent

Je sais bien à quel point les victimes de l’antisémitisme se défont difficilement de leur statut de victime : il peut procurer un semblant de confort moral. Mais les Palestiniens ne risquent-ils pas, eux aussi, de s’enfermer dans cette triste passion ?

L’USINE

L’autocar s’arrête en bordure d’une route passante. De l’autre côté, une immense usine en béton entourée de hauts murs (encore un). C’est une usine chimique, laide et malodorante. Un chemin la longe sur sa gauche. Entre l’usine et le mur situé à une centaine de mètres à l’ouest, des serres, nombreuses. Sous le plastique agricole poussent des concombres, des aubergines, des tomates, des poivrons… Notre guide nous en fait goûter. Ils sont savoureux.

L’usine, construite en 1985 du côté palestinien du mur, est un complexe chimique israélien. Elle emploie plusieurs dizaines d’ouvriers palestiniens. Les cadres, évidemment, sont Israéliens. L’usine dégage des vapeurs malodorantes et polluantes de part et d’autre du mur. Des deux côtés, les habitants israéliens et palestiniens se sont mis d’accord pour attaquer l’entreprise en justice. Ils ont fini par obtenir satisfaction : elle arrête son activité quarante jours par an, les quarante jours où le vent souffle d’est en ouest, de la Palestine vers Israël. Ce qui protège les habitants israéliens et, accessoirement, les plantations palestiniennes situées entre l’usine et le mur.

Mais quand le vent souffle d’ouest en est, de la mer vers les terres (ce qui est quand même bien plus fréquent), ce sont les Palestiniens du reste de la Cisjordanie qui supportent ces effluves pestilentiels et dangereux.

Cette usine, enclave israélienne en Palestine, est de surcroit illégale. Une colonie qui ne dit pas son nom. À qui paye-t-elle la taxe professionnelle ? À personne.

À nouveau, me voilà pris dans les rets de la fameuse dialectique du bourreau et de la victime.

Je résiste : que diable ! Pourquoi les Juifs seraient-ils meilleurs que les autres ? Disposer d’un État, n’est-ce pas aussi avoir le droit de n’être ni meilleurs ni pires ?

Et les Palestiniens ? Qu’est-ce qui, dans leur détresse, tient à l’oppression israélienne et qu’est-ce qui est de leur propre responsabilité ? Ce voile, par exemple, dont se couvrent les femmes, n’est-il pas une métaphore de l’aveuglement des opprimés face à leurs propres égarements ? Voiler les femmes, n’est-ce pas une autre manière de se voiler la face ?

Mais pourquoi les Palestiniens auraient-ils vocation à servir de victimes à la normalisation des Juifs ?

LE VILLAGE COUPÉ EN DEUX

Nous remontons dans l’autocar ; assez spacieux pour que ceux qui le désirent puissent encaisser, seuls, la violence des images et des faits. L’autocar est mon canot de sauvetage. Mais c’est aussi le lieu où Toni a la parole, sa tribune. Son discours, amplifié par la sono du car, est la voix off du documentaire sans pellicule dont nous sommes les figurants. Ses commentaires, je ne peux y répondre. Mes questions, je les garde pour moi.

Nous traversons un secteur hybride de boutiques déglinguées dont la plupart sont fermées, voire en ruine. Cet ancien marché, essentiellement agricole, a été détruit lors de la construction du mur après la seconde Intifada. La foule incontrôlable qui s’y pressait était pain bénit pour d’éventuels terroristes. Les trois villages palestiniens qui prospéraient à l’ombre de ce marché ont été totalement isolés pendant les seize mois du chantier. Mais deux autres villages, coupés en deux en 1948, ont été paradoxalement réunis en 1967 après la guerre des Six-Jours. Cette zone sans nom, où plus rien ne se passe, est maintenant désolée.

Moi aussi.

Quel intérêt peut bien avoir Israël à cette asphyxie économique ? Sa sécurité? Est-ce en étranglant une population que l’on jugule sa violence ?

AU PIED DU MUR

Deux maisons jouxtent le mur. L’une d’elle est coupée en deux par ce monstre de huit mètres de haut. On y voit un escalier brisé qui ne descend nulle part ; des céramiques, un lavabo, indiquent qu’ici se trouvait une salle de bain. Le reste de la maison est toujours habité et rappelle, en plus triste, les constructions improbables de Borges. Vivre là !

Au deuxième étage, une chambre d’enfant. Un enfant se réveille donc chaque matin devant un mur qui lui cache le monde à quelques dizaines de centimètres de son regard.