0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zeilenfluss

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

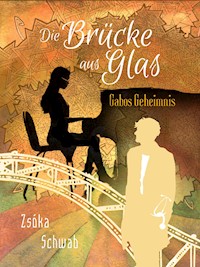

Tauche ein in eine Welt voller Rätsel, eine verbotene Verbindung und die erschütternde Wahrheit, die hinter jedem Puls verborgen liegt. Die achtzehnjährige Romy leidet an einer unerklärlichen Krankheit: Sobald ihr Puls 107 Schläge pro Minute erreicht, verliert sie das Bewusstsein. Allerdings erfährt ihr überbehütetes Leben eine aufregende Wendung, als der lockere, junge Adam Schmidt ihren Lateinunterricht übernimmt. Anders als Romys übrige Hauslehrer denkt er nicht daran, sie wegen ihrer Herzkrankheit zu verhätscheln. Trotzdem fühlt sie sich bald wohler bei ihm, als ihr lieb ist. Zugleich spürt sie, dass etwas mit Adam nicht stimmt: Wieso ist er ihrem imaginären Freund, der sie seit ihrer Kindheit begleitet, wie aus dem Gesicht geschnitten? Und wer ist die stumme Frau mit dem grünen Hut, die immer wieder auftaucht und Romy wütend anstarrt? Für ihren Lateinlehrer ist sie keine Unbekannte. Als sich das Rätsel um die fremde Frau entwirrt und Romy begreift, welchen Plan Adam verfolgt, ist es fast schon zu spät. Denn ihre Krankheit schreitet fort. Und das Geheimnis dahinter bedroht nicht nur ihr eigenes Leben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

107 Schläge pro Minute

Zsóka Schwab

Für meine Mutter, die Superheldin.

Prolog

»Hey! Was hast du vor?«

Bibi musterte mich misstrauisch. Ich warf ihr einen kurzen Blick zu, richtete meine Aufmerksamkeit aber schnell wieder auf die Jungs auf dem Schulhof.

»Ich hab dich was gefragt!«, blaffte gerade Christian Wolf, ein bulliger Junge aus der 4c mit Oberarmen wie Baumstämmen und buschigen Augenbrauen. Wie alle Schüler der Morgenstern-Grundschule kannte ich seinen Namen seit der Einschulung. Die Erwachsenen nannten ihn ›schwer erziehbar‹, weil er schon zweimal sitzen geblieben war. Ich hingegen wusste, dass er einfach ein Fiesling war, der gern Schwächere quälte. Heute war der kleine Philipp Röder aus der 3a an der Reihe.

»N… nein«, fispelte er und duckte sich wie ein geprügelter Hund. »Ich wollte dir nicht im Weg herumstehen!«

»Und was machst du dann immer noch hier?«

Phillip wollte zurückweichen, doch Christians bester Freund Marco stand bereits hinter ihm und umklammerte seine Oberarme. Christian grinste breit.

»Du bist ja immer noch da. Willst wohl eine aufs Maul, was?«

Philipp riss die Augen auf. »Nein, bitte lass mich in Ruhe! Ich habe nichts gemacht!«

Inzwischen hatte sich eine große Schülerschar um die drei Jungs versammelt, doch niemand schien gewillt, einzugreifen. Typisch … Ich sah mich um. Wo steckten bloß die dummen Lehrer, wenn man sie brauchte?

»Hey«, zischte Bibi warnend und packte mein Handgelenk. »Denk nicht mal daran!«

Ich lächelte sie beruhigend an und schüttelte den Kopf. Ich hatte nicht vor zu denken.

»Du da!« Ich deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Marco. »Lass Philipp in Ruhe! Er hat dir nichts getan!«

Christians Augen zuckten von dem hilflos strampelnden Philipp zu mir.

»Hoho, wen haben wir denn da? Ist das deine Geliebte, Hosenscheißer? Lässt du dich von Mädchen retten?«

Philipp sah mich an und wurde rot bis über beide Segelohren. Auch meine Wangen prickelten, doch ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen.

»Lasst ihn sofort in Ruhe, oder …«

»Oder was, Tussi? Willst du mich mit deinen blonden Zöpfchen auspeitschen? Harhar!«

Obwohl Christian eher wie ein wieherndes Pferd mit Kehlkopfentzündung als wie ein Bösewicht klang, trieb es mir ordentlich die Pumpe hoch. So eine Gemeinheit! Wäre ich bloß stärker … Könnte ich bloß …

»Hör auf!«, schrie Bibi plötzlich Christian an. »Du darfst sie nicht so aufregen!«

»Und wieso nicht, Frau Gurkennase? Wird sie sonst zu Hulk und tötet uns alle?« Er warf den Kopf in den Nacken und lachte wieder sein Pferdelachen. Dann stockte er. »Hey, was ist das?«

Ein hohes Pfeifen schrillte über den Schulhof, schneidend wie eine Katastrophensirene. Sein Ursprung war mein linkes Handgelenk.

Bibi sog scharf die Luft ein. »Oh nein! Ich wusste es!«

Sie umklammerte meinen Arm und sagte etwas, doch ich war zu wütend auf Christian, um es aufzunehmen.

»Wie kannst du es wagen!«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Du hast kein Recht, Bibi zu beleidigen!«

Ich rechnete mit einem dummen Spruch, doch Christian runzelte nur seine Brauen. »Hey, alles in Ordnung mit dir?«

Ich öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch das Pfeifen übertönte meine Gedanken. Dann gesellte sich ein tiefes Rauschen hinzu. Das schlafende Monster in mir schlug ein Auge auf.

Dodomm, machte es, Dodomm – Dodommdodomm – Dodommdodommdodommdodomm …

»Romy, setz dich hin!«, befahl Bibi. »Sofort! Hast du nicht gehört?! Romy? Ro…«

1

Zehn Jahre später

Von einem Moment auf den nächsten ausgeschaltet zu werden, gerade wenn es spannend wird, macht keinen Spaß. Es nervt sogar ganz gewaltig, genau wie die klobige graue Uhr an meinem Handgelenk.

Ich hob den linken Arm vom Bett und betrachtete das Display: 42 … 44 … 41 …

»Heute sind wir aber langsam unterwegs, Frau Winter«, murmelte ich und verzog das Gesicht. Die Vierziger schafften mich. Sie machten mich schlapp, faul und weinerlich – manchmal so sehr, dass ich kaum in der Lage war, ein Buch zu lesen, nicht einmal mein Lieblingsbuch.

Träge drehte ich mich auf die Seite und betrachtete den Grafen von Monte Christo, der vom Parkettboden aus enttäuscht und ein wenig beleidigt zurückblickte. Es war verrückt, aber wie oft ich die Zeichnung des jungen Mannes auf dem Buchdeckel auch ansah, sein Gesicht zeigte stets eine andere Nuance. Sicher, die kantigen Züge und die kinnlangen, dunklen Locken änderten sich nicht, ebenso wenig die feinen silbernen Stickereien an seinem schwarzen Samtgewand oder die Art, wie seine blasse Hand auf dem Knauf eines eleganten Herrenstocks ruhte. Doch in den schmalen, grauen Augen lag ein beinahe lebendiger Glanz, und die Schatten darunter schienen an manchen Tagen dunkler zu sein als an anderen. Heute waren sie fast so schwarz wie seine Kleidung.

»Armer Edmond«, flüsterte ich, »heute bin ich dir keine gute Gesellschaft …« In diesem Moment klopfte es. »Ja?«, knurrte ich, da mein Privatgespräch mit meinem Grafen so rüde unterbrochen wurde. Die weiß lackierte Holztür öffnete sich, und ein nussbraun gelockter Schopf erschien im Türspalt.

»Hallo Schatz«, flötete meine Mutter, »entschuldige, wenn ich störe, aber ich habe dir was Schönes mitgebracht.« Fröhlich summend schob sie sich in mein Zimmer und zog dabei instinktiv den Kopf unter der Dachschräge ein. Auf den Händen trug sie ein Tablett mit einer dampfenden Tasse und einem kleinen Teller voll Gebäck.

»Ach Mama«, nölte ich, als mir der Duft von Früchtetee und Plätzchen entgegenschlug, »du brauchst mir nicht immer alles hochzubringen, ich kann mir das selber holen!«

»Aber ich mache es doch gern, Liebes, und das Treppensteigen macht mir nichts aus, im Gegensatz zu dir.«

»Deshalb bist du ja auch rank und schlank. Ich dagegen könnte langsam bei den Sumoringern anheuern.« Gut, das war übertrieben. In Wahrheit war ich bloß mollig, fühlte mich aber trotzdem nicht wohl in meiner Haut. Und es frustrierte mich, dass ich nichts dagegen tun konnte. Abgesehen von Spazierengehen (nicht Walken!) war Sport für mich tabu, und eine Diät wusste meine Mutter mit ihren heimtückischen Plätzchen-Attacken zu verhindern. Hätte ich mich nicht mit Zähnen und Klauen an mein Dachbodenzimmer geklammert, statt in eines im Erdgeschoss umzuziehen, wie meine Mutter es wollte, müsste man inzwischen wohl ein elefantengroßes Loch in die Wand schlagen, um mich dort herauszuholen.

»So ein Unsinn, du bist wunderhübsch, kleine Butterblume.« Sie stellte das Tablett auf den Schreibtisch unter dem Dachbodenfenster, kam zu mir und setzte sich auf meine Bettkante. »Nanu, was macht denn das Buch da auf dem Boden? Ah, schon wieder der Graf von Monte Christo?« Mit spitzen Fingern hob sie den Band in die Höhe, als wäre er irgendwie verseucht.

Der Anblick weckte meine Lebensgeister. Ich schnappte mir das Buch und drückte es fest gegen meine Brust. »Lass ihn in Ruhe, er hat dir nichts getan!«

»Romina, was redest du da?« Sie schielte auf meine Pulsuhr, bevor ich sie vor ihr verstecken konnte.

»38!«, stieß sie aus. »Ach du liebe Güte, wie ist das denn passiert?!«

Ich zuckte die Achseln und streichelte mein Buch. Meine Mutter schaute mir lange ins Gesicht – forschend, alarmiert. Als ich die Panik in ihren großen, moosgrünen Augen sah, wusste ich schon, was als Nächstes kommen würde.

»Ich rufe Elinor. Bleib hier liegen und rühr dich nicht vom Fleck!«

»Aye-Aye, Ma’am«, murmelte ich gelangweilt und fragte mich, weshalb meine Mutter sich so aufregte. Immerhin passierte das mindestens einmal im Monat, also hatten wir mittlerweile alle Routine darin. Selbst mein Opa, der sich für nichts außer seinen Schnitzereien interessierte, schlurfte beim Anblick meiner zum Telefon sprintenden Mutter bereits ins Bad, um seine dünnen, weißblonden Haare über seine Glatze zu kämmen. Elinor war die einzige Besucherin, für die er sich hübsch machte, aber man konnte es ihm nicht verübeln – selbst wenn sie, gelinde gesagt, nicht ganz seine Altersklasse war.

»Hallo Romy, wie geht es dir?«, fragte Elinor, als sie zwanzig Minuten später zu meiner Mutter und mir ins Zimmer trat, dicht gefolgt von meinem frisch gekämmten Opa. Ich bemerkte ihn nicht gleich, da er ungefähr einen Kopf kleiner war als sie. Außerdem war da etwas an Elinor, das alle Aufmerksamkeit auf sich zog, so wie ein Magnet eine Kompassnadel vom Nordpol ablenkt – was den Nordpol übrigens nicht störte. Er genoss es sogar ungemein, ausnahmsweise nicht von allen angeglotzt zu werden.

»Hallo Elinor«, grüßte ich munter und verschränkte die Arme hinter dem Nacken. »Schön, dich zu sehen. Mir geht’s hervorragend, und dir?«

Mit einem kleinen Lächeln setzte die Ärztin sich auf einen Hocker neben meinem Bett und legte ihre kühlen Finger an meinen Hals, um meinen Puls zu tasten. Anschließend holte sie ein verknäultes Stethoskop aus ihrer Handtasche.

»Mir geht’s ausgezeichnet, vielen Dank. Dürfte ich mal bitte?«

»Aber sicher doch.«

Mit einem unterdrückten Seufzer zog ich mein Shirt aus der Jogginghose, damit sie das Stethoskop darunterschieben konnte. Während sie mit geschlossenen Augen mein Herz abhörte, nutzte ich den Moment, um in ihrem Anblick zu schwelgen: Ihr Gesicht war oval, ihr Kinn klein und spitz, die Nase gerade und von einigen blassen Sommersprossen überzogen. Sie trug ein schlichtes, türkisfarbenes T-Shirt und einfache Bluejeans, trotzdem sah sie wie eine Tolkien’sche Elbin aus, als ein Sonnenstrahl vom Dachbodenfenster ihre glatten, goldblonden Haare traf. Hätte ich nicht gewusst, dass sie eine examinierte Kinderkardiologin war, hätte ich sie auf Anfang zwanzig geschätzt. Und wie der Rest der Welt konnte auch ich nicht begreifen, weshalb sie noch nicht verheiratet war.

»Alles in Ordnung, das Herz schlägt ruhig und regelmäßig ohne Nebengeräusche. Der Puls ist mittlerweile auch wieder bei 59.«

»Gott sei Dank!«, rief meine Mutter mit feuchten Augen, als hörte sie diese Diagnose zum ersten Mal. Opa betrachtete sie etwas befremdet, zeigte aber sonst keine Gefühlsregung.

»Ich glaube, wir sollten die Betablocker-Dosis wieder senken«, überlegte Elinor, während sie ihr Stethoskop einpackte. »Wenn wir den Puls zu weit runterdrücken, gewinnen wir damit gar nichts. Erstens ist es gefährlich, und zweitens soll Romy ja auch noch etwas Spaß haben können, stimmt’s?«

Ich grinste breit. »Kann ich das bitte schriftlich haben? Auf einem Rezeptschein mit ärztlichem Stempel und Unterschrift?«

Alle Anwesenden lachten, und meine Mutter zerzauste mir die Haare. »Ich sehe, jetzt geht es ihr wirklich schon besser. Trotzdem vielen Dank, dass du gekommen bist, Elinor. Und entschuldige den falschen Alarm.«

Die Ärztin winkte ab. »Kein Problem. Ihr könnt mich jederzeit rufen, wenn etwas ist. Und Romy, nimm ab jetzt morgens nur noch eine halbe Tablette Bisoprolol, okay?«

Der Rest der Woche verlief nach Schema F: Ich half meiner Mutter bei der Gartenarbeit, telefonierte täglich mit Bibi und bekam zweimal Besuch von ihr, beobachtete Opa beim Schnitzen oder spielte mit mir selbst Schach.

Vormittags kamen meine Hauslehrer angedackelt, um mir vor meiner Abiturprüfung, die ein knappes Jahr bevorstand, noch ein wenig Schulwissen in den Kopf zu prügeln – wobei ›prügeln‹ nicht das richtige Wort dafür war. Wenn nämlich jemand damit anfing, mir Stress zu machen, schmiss ihn meine Mutter hochkant hinaus.

»Ich hab dich nicht gerichtlich von der Schulpflicht befreien lassen, damit der Albtraum bei uns zu Hause weitergeht«, pflegte sie zu sagen. Oft kam das aber nicht vor, denn die meisten meiner Lehrer waren solide, gesetzte Herrschaften kurz vor oder sogar schon nach ihrer Pensionierung.

Herr Müller zum Beispiel, ein kleiner, spindeldünner Mann um die sechzig, schlief während meiner Mathematikstunden regelmäßig ein, sobald ich mit den Übungsaufgaben anfing. Die sehr pummelige, aber mindestens genauso herzige Frau Meigold starrte ständig verstohlen auf meine Pulsuhr und mischte umso mehr deutsche Wörter in unsere englische Unterhaltung, je näher die Ziffer der gefürchteten Hunderter-Marke kam. Ganz zu schweigen von Frau Evers, einer geschätzt hundertjährigen, aber recht rüstigen lateingelehrten Dame, die schon zufrieden war, wenn ich während ihrer Monologe über Vergil und Horaz ergriffen schwieg. Da sie sich dabei ständig wiederholte, war der Lerneffekt gleich null, trotzdem brachte ich es nicht übers Herz, sie bei meiner Mutter zu verpetzen. Ihre fusseligen Wollröcke und ausgeleierten Schnürschuhe ließen mich vermuten, dass ihre Rente nicht gerade üppig zu nennen war.

Um mein Gewissen zu beruhigen, blätterte ich hin und wieder eigenständig im Lateinbuch, lernte auch die eine oder andere Konjugation und Deklination auswendig. Einen längeren Text hätte ich jedoch nicht übersetzen können. In allen anderen Fächern spielte ich im schwachen bis guten Mittelfeld, aber in Latein war ich wirklich miserabel. Dabei hatte es mir damals, als ich noch zur Schule gegangen war, richtig Spaß gemacht, vor allem, da ich heimlich davon geträumt hatte, es irgendwann verwerten zu können.

Als kleines Mädchen hatte ich mir immer vorgestellt, eine Heldin wie Sailor Moon, Catwoman oder Supergirl zu sein. Als die übernatürlichen Kräfte ausblieben, sattelte ich auf Feuerwehrfrau, Polizistin und Ärztin um – Berufe, die zwar realistisch, aber für mich genauso unerreichbar waren wie der Superheldentraum. Eine Feuerwehrfrau, die in Ohnmacht fiel, sobald sie vom Brand eingeschlossen war? Eine Polizistin, die umkippte, wenn ein Verbrecher sie mit einer Waffe bedrohte? Eine Ärztin, die das Bewusstsein verlor, wenn ein Patient in Lebensgefahr schwebte? Ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte, Heldentum und Aufregung gehörten untrennbar zusammen.

Als ich das begriffen hatte, fügte ich mich in mein Los und stellte mich darauf ein, später einmal einen Beruf auszuüben, der sowohl mein Nervenkostüm als auch das meiner Mutter schonen würde. Irgendetwas in einem Museum oder einer Gärtnerei vielleicht …

Nur manchmal gestattete ich es mir, wieder in meinen alten Träumereien zu versinken: Wenn ich nachts durch mein Dachbodenfenster in den Himmel sah, auf dem Schoß die Geschichte des Grafen von Monte Christo, der vierzehn Jahre lang unschuldig im Kerker saß.

2

Jetzt bist du wirklich verrückt geworden, sagte eine strenge Stimme in meinem Kopf, die auf erschreckende Weise der meiner Mutter ähnelte. Das kann doch nur schiefgehen!

Die Sonne schwebte hoch am Himmel und verlieh der Wiese vor unserem Haus einen blendenden Glanz. Ich stand im Türrahmen, betrachtete die Stadt im Tal und fühlte mich wie eine Verbrecherin. Es war früher Nachmittag, und irgendwo hinter mir, wahrscheinlich in seinem alten Ohrensessel im Wohnzimmer, hielt Opa friedlich schnarchend sein Mittagsschläfchen. Die üblichen Haushaltgeräusche wie Geschirrklirren, Staubsaugerdröhnen und Schranktürklappern waren verstummt, da meine Mutter vor zwei Tagen mit ihrer Geschichtsklasse eine Studienreise angetreten hatte. Eigentlich hatte sie es absagen wollen, aber ich hatte sie überredet, zu fahren, auch weil ich mir sicher war, dass ein bisschen Tapetenwechsel ihr ganz guttun würde. Nun erkundete sie wahrscheinlich mit einer Horde Elftklässlern die Akropolis und hatte keine Ahnung, wie sehr ich gleich ihr Vertrauen verraten würde.

Ich konnte mich nicht erinnern, wann genau diese Schnapsidee in mir gekeimt war, aber irgendwann im Tagesverlauf hatte ich zuerst meine Geldbörse, dann mein Handy und schließlich den Grafen von Monte Christo in meine Umhängetasche gepackt. Es war nicht das erste Mal, dass ich so weit gekommen war, doch am Ende hatte ich bisher immer gekniffen – oder war vernünftig geworden, je nachdem, wie man es betrachtete.

Mit einem tiefen Atemzug griff ich in meine Hosentasche und holte eine kleine, weiße Medikamentenschachtel hervor, die seit anderthalb Jahren in meinem Besitz war. ›Lorazepam 1 mg‹ stand in schlichten, schwarzen Lettern darauf.

»Sie sind für den Notfall«, hörte ich Elinors ungewohnt scharf gesprochene Worte in meiner Erinnerung. »Die Betablocker halten deinen Puls niedrig, und grundsätzlich reicht das aus. Trotzdem sollst du etwas haben, das dich beruhigt, wenn dich irgendetwas seelisch sehr belastet und aufregt. Wie gesagt, sie sind nur für den Notfall gedacht, nimm sie um Himmels willen nicht regelmäßig ein! Sie machen schläfrig und süchtig und sind auf Dauer nicht gut für dich. Hast du das verstanden?«

Das hatte ich, so gut, dass die Packung immer noch zugeklebt war. Ich hatte nie Grund gehabt, sie zu öffnen – bis jetzt. Vorsichtig kratzte ich den kreisförmigen Tesastreifen ab, zog ein Blister aus der Packung und stülpte eine weiße, flache Tablette in meine Handfläche. Dann warf ich einen Blick auf meine Pulsuhr: 95 Schläge die Minute. Fünf mehr, und die Uhr würde Alarm geben. Zwölf mehr, und ich lag auf dem Boden wie eine plattgefahrene Kröte. Beides war indiskutabel. Rasch schob ich mir die Beruhigungstablette in den Mund, wo sie sich sofort auflöste. Kaum hatte ich das Zeug hinuntergeschluckt, ging es mir ein wenig besser. Auch die Pulsuhr war dieser Meinung: Sie zeigte eine Frequenz von 79 – absolut sichere Zone. Das musste ein Zeichen des Himmels sein!

»Also schön, jetzt oder nie.«

Mit einem endgültigen Klicken zog ich die Tür hinter mir zu und schlenderte über die Wiese den Hügel hinab – zum ersten Mal seit dreizehn Jahren ohne Begleitung oder Fahrradhelm. Mama und Bibi würden ausflippen, wenn sie das wüssten!, dachte ich mit einem Kichern. Natürlich hatte ich Schuldgefühle, aber sie kamen nicht gegen die kribbelige Freude an, die ich empfand, als ich das hölzerne Gartentor hinter mir ließ. Endlich passierte mal etwas! Die Frage war nur, was?

Als ich die Bungalows im Tal erreichte, blieb ich ratlos stehen und überlegte. Dann fiel mir ein, dass ein paar Häuser weiter eine Straßenbahnhaltestelle war. Ich konnte zum Stadtpark in der Innenstadt fahren und mich dort ein wenig umsehen. Für den Anfang sollte das genügen. Beschwingt und seltsamerweise kein bisschen müde spazierte ich los und hätte am liebsten alle Menschen, die mir entgegenkamen, umarmt. Als ich das gläserne Wartehäuschen der Haltestelle erreichte, hockten dort eine junge Frau in Geschäftsanzug und ein pickeliger Schüler mit weit gespreizten Beinen, die in viel zu großen Jeans steckten. Keiner von beiden beachtete mich. Niemand bot mir einen Sitzplatz an. Langsam wurde ich euphorisch, doch ich hatte es noch unter Kontrolle: 83 Schläge pro Minute, sagte die Uhr.

Nach fünf Minuten fuhr endlich die Straßenbahn ein. Es war eine von den älteren, kugeligen, etwas muffig riechenden, mit herabhängenden Plastikschlaufen zum Festhalten. Ich begab mich auf einen der hinteren Fensterplätze und ließ mir zufrieden die Sonne auf die Nase scheinen. Was für ein schöner Tag! Als die Bahn sich in Bewegung setzte, zog ich den Grafen von Monte Christo aus meiner Tasche und warf sicherheitshalber einen Blick über meine Schulter. Der einzige Fahrgast in meiner Nähe war ein breitschultriger Mann in blau-weiß kariertem Hemd, der zwei Reihen vor mir saß. Niemand nahm Notiz von mir, und als ich mit dem Po etwas nach vorne rutschte, konnte mich auch niemand mehr sehen. Wohlig seufzend strich ich mit den Fingerspitzen über Edmond Dantes’ lächelndes Gesicht. Endlich frei …

Eine kühle nach feuchter Erde duftende Brise streifte mich. Fröstelnd strich ich mir über die nackten Oberarme und blinzelte benommen. Hatte ich etwa das Fenster offen gelassen? Mit einem herzhaften Gähnen streckte ich meinen Rücken durch und stöhnte vor Schmerz. Seit wann war denn mein Bett so unbequem? Und warum roch das Laken, als hätte eine besoffene Räuberbande darauf geschlafen?

Plötzlich durchzuckte es mich mit siedender Hitze: Das ist nicht mein Bett! Ich fuhr hoch. Neben meinen Füßen klapperte es dumpf, als der Graf von Monte Christo von meinem Schoß rutschte, doch ich nahm es kaum wahr. Mit steigender Panik lugte ich über die mit braunem Stoff bezogene Plastikrückenlehne vor mir. Die blau-weiß karierten Schultern waren verschwunden. Und damit nicht genug … Die ganze Straßenbahn war wie leergefegt. Sämtliche Türen standen offen, und der Durchzug ließ die herabhängenden Halteschlaufen im Licht der Deckenlampen hin und her pendeln.

Als ich zur Seite blickte, starrte mir ein Schreckgespenst mit zerzausten weizenblonden Haaren, herzförmigem Gesicht und weit aufgerissenen dunklen Augen entgegen. Glücklicherweise entpuppte es sich als meine eigene Visage, die sich im Fensterglas spiegelte. Böses ahnend näherte ich die Stirn der Scheibe an, um erkennen zu können, was dahinter war – und erlitt einen weiteren Schock.

Vom Tageslicht war nur noch ein schmaler orangener Streifen am Horizont übrig geblieben. Der restliche Himmel war kobaltblau und bereits mit einzelnen Sternen bestückt. Darunter erstreckte sich ein gepflügtes Feld, soweit das Auge reichte. Wo war ich? Wie lange hatte ich geschlafen? Und vor allem: Wie hatte ich so dämlich sein können, in einer solchen Situation einzudösen?

Plötzlich fiel es mir ein: das Beruhigungsmittel! Die Wirkung musste in der Straßenbahn eingesetzt haben. Aber was hatte dann dieses beschwingte, sorglose Gefühl bei meinem Aufbruch verursacht? Sowas nennt man Placebo-Effekt, du Trottel! Entnervt schlug ich mir gegen die Stirn. Ich hätte es wissen müssen! Meine Mutter und Bibi hatten recht, mich konnte man nicht alleinlassen. Ich bekam einfach nichts auf die Reihe!

Was sollte ich denn jetzt machen? Opa anrufen? Der würde eh nicht rangehen. Mama anrufen? Damit sie mich für den Rest meines Lebens ins Haus sperrte, weil sogar das winzige bisschen Vertrauen, das sie zu mir hatte, für immer verloren war? Mach dir doch nichts vor, Romy! Es ist neun Uhr vorbei, sie weiß es sowieso. Wahrscheinlich sitzt sie schon in einem Flieger auf dem Weg nach Hause, falls sie nicht mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus liegt.

Ein schrilles Pfeifen weckte mich aus meinen Gedanken: 101 Schläge pro Minute, warnte die Uhr. Ihr Display blinkte rot. 103… 104…oh nein! Nein, nein, nein, nein! Ich kniff die Augen zusammen und zwang mich, tief durchzuatmen. Ganz ruhig, es wird alles gut. Du bist achtzehn, du hast ein Handy dabei, du kannst das regeln. Du bist nicht verletzt, und selbst wenn du umkippst, bist du nicht in Gefahr. Es ist alles in Ordnung …

Die Uhr pfiff und pfiff, wollte einfach nicht aufhören. Dann verstummte sie doch. Nach einigen Minuten wagte ich die Augen zu öffnen und das Display anzusehen: Graue Hintergrundfarbe, 85 Schläge pro Minute. Sichere Zone. Gott sei Dank!

Erleichtert wischte ich mir über die schweißnasse Stirn. Dann hob ich mein Buch vom Boden auf, staubte es gründlich ab und schob es in die Tasche zurück. Ein Blick auf mein Handy verriet, dass ich keine Anrufe verpasst hatte, was mich ein wenig erstaunte. Andererseits bedeutete dies, dass ich die Sache vielleicht noch in Ordnung bringen konnte, ohne dass jemand von meinem Ausflug Wind bekam. Ich gab mir einen Ruck, erhob mich steifgliedrig von meinem Sitz und stakste zum vorderen Ende der Bahn. Zu meiner Freude hockte der Fahrer im Cockpit und las eine Zeitung. Auf einer Ablagefläche vor ihm stand ein dampfender Plastikbecher, der köstlichen Kaffeeduft verströmte. Ich war mir sicher: Hätte ich Kaffee trinken dürfen, wäre ich bestimmt süchtig danach geworden.

»Entschuldigung, welche Haltestelle ist das?«, fragte ich durch das runde Fenster.

Die Zeitung raschelte, als der Mann eine Seite umblätterte. »Fuchsacker, Endstation«, murmelte er gelangweilt, ohne sich zu mir umzudrehen. »In 'ner halben Stunde geht’s weiter.«

»Fahren Sie dann wieder zurück?«

»Wär schwierig, woanders hinzufahren, nich wahr? Die Schienen machen ja ne Schleife.«

Ich bedankte mich und ging wieder an meinen Platz. Na also, alles halb so wild. Ich musste nur hier warten, bis ich wieder zu meiner Haltestelle gebracht wurde. Absolut Pillepalle, selbst für mich. Garantiert hätte ich es auch geschafft, wäre mir nicht in diesem Moment die grandiose Idee gekommen, mich ein wenig draußen umzusehen. Wann würde ich schon das nächste Mal Gelegenheit haben, eine fremde Gegend zu erkunden? Ich würde ja nicht weit gehen.

Sicherheitshalber stellte ich den Handywecker auf Viertel nach neun, damit mir auf jeden Fall noch zehn Minuten für die Rückkehr blieben, bevor die Bahn abfuhr. Dann kletterte ich vorsichtig die Straßenbahnstufen hinab und fand mich auf einem gepflasterten Gehweg wieder.

Hier musste es vor Kurzem geregnet haben, denn es roch eindringlich nach nassem Asphalt und Matsch. Links von mir lag auf einem flachen Hügel eine Ansammlung winziger bäuerlicher Fachwerkhäuser, hinter deren Fenstern vereinzelt Lichter brannten. Die Straßen wirkten verlassen, aber bei so kleinen Dörfern war das um diese Tageszeit wohl nichts Außergewöhnliches. Ich überlegte kurz, ob ich mir die Häuser näher anschauen sollte, merkte aber, dass mich das Feld viel mehr interessierte. Mitten darauf stand in vielleicht zweihundert Metern Entfernung ein großer blattloser Baum. Ohne nachzudenken, betrat ich einen plattgetrampelten Pfad, der darauf zuführte. Von fernem Krähengeschrei und dem Tappen meiner Turnschuhe abgesehen hörte ich nur den Wind, der einen schweren Geruch nach Gewitter herantrug.

Auf halbem Weg blieb ich stehen und blickte zu den Lichtern der Straßenbahn zurück. Lange sollte ich wirklich nicht wegbleiben, dachte ich mit einem flauen Gefühl. Ich würde nur schnell hinlaufen, den Baum berühren und dann sofort wieder zurückkehren. Und das war dann das Abenteuer meines Lebens.

Lächelnd setzte ich meinen Weg fort, während der Baum vor mir mit jedem Schritt breiter und höher wurde. Als ich ihn erreichte, erkannte ich, dass es eine ausgetrocknete Eiche war, die der Feldbesitzer aus welchen Gründen auch immer hier zu dulden schien. Vielleicht knüpft er besondere Erinnerungen daran?, überlegte ich verträumt, während ich die Borke berührte. Der Stamm war rau und so kräftig, dass selbst jemand, der doppelt so dick war wie ich, sich dahinter hätte verstecken können. Dieser Gedanke ließ mich schwer schlucken. Mit langsamen, schmatzenden Schritten umrundete ich den Baum – nein, niemand da. Nur ein kleines ovales Holzschild hing auf Augenhöhe an der Rinde. Die vier Nägel, die es festhielten, rosteten, und das Holz war durch die Verwitterung von tiefen Rissen durchzogen. Dennoch konnte ich die eingebrannte Inschrift gut entziffern.

›Zum Andenken an Max und Lucinda, die gemeinsam gingen‹

Da war sie also, die besondere Erinnerung … Wehmütig berührte ich die kohleschwarzen Buchstaben mit den Fingerspitzen. Wer die beiden wohl waren?, fragte ich mich. Vielleicht ein Pärchen, das bei einem Unfall gestorben ist…

Plötzlich war mir, als berührte mich etwas zurück – mit eiskalten Fingern, von der Kehle über die Schlüsselbeine bis zum Brustbein hinab. Was tust du hier?, fragte eine leise Stimme in mir. Verschwinde! Bring dich in Sicherheit, ehe es zu spät ist!

Obwohl ich das für eine ausgezeichnete Idee hielt, rührte ich mich nicht vom Fleck. Ich versuchte es, aber meine Beine wollten mir nicht gehorchen. Just in diesem Moment piepste in meiner Hosentasche der Handy-Alarm – dicht gefolgt vom Pfeifen der Pulsuhr. Das rot blinkende Display zeigte einen Puls von 107. Als das wohlbekannte Rauschen in meinen Ohren einsetzte, lehnte ich mich rücklings gegen den Baumstamm und ließ mich zu Boden gleiten. Es hatte sowieso keinen Zweck mehr, dagegen anzukämpfen. Mir blieben höchstens zehn Sekunden, dann würde ich das Bewusstsein verlieren. Toll gemacht, Romy. Wieder einmal hast du es geschafft, alles zu vermasseln.

»Was wird denn das?«, rief eine tiefe Stimme über das Rauschen hinweg. »Du kannst doch hier nicht einfach einschlafen.«

Wollen wir wetten?, dachte ich, während ich durch halb geöffnete Lider eine Gestalt auf mich zuspringen sah.

Sie kniete sich vor mich und umfasste mein Gesicht mit großen Händen. Zwei schmale, graue Augen schauten in meine. Das blinkende Purpurrot der Pulsuhr spiegelte sich in ihnen.

»Edmond …«, flüsterte ich, als ich ihn erkannte, und streckte die Hand aus, um seine dunklen Locken zu berühren.

»Schöner Schlamassel«, murrte der Graf. Er schob die Hand unter meinen Rücken und hob meinen Oberkörper an.

»Lass mich nicht allein«, nuschelte ich und vergrub das Gesicht in seiner Halsbeuge. Er roch nach Regen und Tannenzweigen.

»Schon gut«, murmelte er und strich über mein Haar. »Mach ich nicht …«

Versprochen?, wollte ich sagen, doch meine Zunge blieb an meinem Gaumen kleben. Dann wurde alles schwarz.

3

»Bianca Saphira Schulze! Würdest du bitte deinen Mund aufmachen, damit auch ein paar Töne herauskommen?«

Bibi zuckte zusammen und versteckte ihr schmales, sommersprossiges Gesicht hinter ihren Bachnoten. Herr Fischer, der Leiter des Kirchenchors, fixierte sie streng. Beide Spitzen seines schwarzen Schnurrbarts zeigten nach unten, was nichts Gutes verhieß.

»Also wirklich, als deine Mutter bei uns mitmachte, hat sie sich wesentlich mehr Mühe gegeben. Ein Jammer, dass sie keine Zeit mehr zum Singen hat.«

»Wirklich ein Jammer«, grummelte Bibi und schnitt eine Grimasse, die nur ich sehen konnte, weil ich direkt neben ihr stand. Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. Arme Bibi … Seit ihre Mutter vor zwei Jahren Bürgermeisterin geworden war, musste sie sie bei allen möglichen Veranstaltungen vertreten, ob es ihr passte oder nicht. Um sie zu unterstützen, hatte auch ich mich für den Kirchenchor gemeldet, obwohl ich mindestens genauso schief sang wie sie. Glücklicherweise war der Chor relativ groß, sodass die pantomimische Natur unserer Mundbewegungen niemandem auffiel, zumal die Sehkraft der meisten unserer Chorkollegen kaum ausreichte, um ihnen die Notenblätter vor ihren Nasen zu erschließen.

Bibi und ich hatten einmal ausgerechnet, dass der Altersdurchschnitt zweiundachtzig Jahre betrug – uns beide mitgerechnet. Bibis Pech war bloß, dass sie mit ihren ein Meter fünfundsiebzig und der feuerroten Mähne unter den vielen grauen Rentnern auffiel wie ein Papagei in einer Schar von Drosseln. Ein Papagei, der auch noch die Tochter der Bürgermeisterin war.

»Ich habe so die Nase voll!«, maulte sie, als wir im Anschluss an die Probe aus dem Pfarrhaus stürmten, noch bevor die anderen ihre Noten sortiert hatten. »Wenn der Idiot noch einmal auf mir herumhackt, schmeiße ich alles hin, da kann meine Mutter sagen, was sie will!«

Ich murmelte etwas Zustimmendes, obwohl ich wusste, dass sie das nicht tun würde. Bibis Mutter war im Grunde ganz nett, aber in ihrem Zorn konnte sie sich – ungelogen – in die leibhaftige Medusa verwandeln. Eine Fähigkeit, die in ihrer Position bestimmt nützlich war, was Bibi jedoch wenig Trost spendete.

»Sollen die ihren blöden Kram doch alleine singen!«, schimpfte sie. »Eigentlich brauchen sie uns gar nicht.«

»Ach, es ist doch bloß einmal die Woche«, meinte ich. »Das kann man aushalten.«

»Du hast leicht reden! Von dir erwartet keiner was, und deine Mutter ist auch viel …« Sie stockte und biss sich auf die Lippen. »Entschuldige, das war gemein. Ich weiß, du kannst am allerwenigsten für diesen Schlamassel.«

Ich zuckte mit den Schultern, während ihr letztes Wort in meinen Gedanken nachhallte. Schlamassel …

»Hey, ist alles in Ordnung?« Bibi legte ihre Hand auf meinen Oberarm und betrachtete mich besorgt. Ob sie diesen Blick wohl gemeinsam mit meiner Mutter vor dem Spiegel übte?

»Ja doch«, antwortete ich seufzend. »Es ist nur, … ich hatte neulich einen seltsamen Traum.«

»Ach, etwa wieder der silberäugige Engel, der dich aus einem schwarzen Meer zieht?«

Bibi faltete die Hände vor der Brust und klimperte mit den Wimpern, als wäre ihr mindestens ein Maikäfer ins Auge geflogen.

»Haha, sehr witzig«, knurrte ich peinlich berührt. »Denkst du, ich suche mir diese bescheuerten Träume aus?«

»Nein, aber bitte hör nicht auf, sie mir zu erzählen«, sagte Bibi todernst. »Sie sind spannender als jeder Kinofilm.«

»Der hier war aber anders … irgendwie realer.« Inzwischen hatten wir das Flussufer erreicht und ließen uns im satten, knöchelhohen Gras nieder. Während Bibi mit vielen Ahs und Uffs ihr verhasstes, aber von Bürgermeisterin Schulze höchstpersönlich ausgesuchtes Sommerkleid ordnete, zog ich die Knie an meine Brust und betrachtete die riesige Schäfchenwolkenherde am Himmel.

»Nun erzähl schon, was war das für ein Traum?«, hakte Bibi nach, als sie alle Falten aus dem grüngeblümten Seidenstoff gestrichen hatte. Ich überlegte kurz, wie viel ich ihr sagen konnte. Dann legte ich einfach los.

»Wie jetzt?«, staunte sie, als ich fertig war. »Edmond Dantes sprang mitten auf einem Feld von einem Baum und riss dich in seine starken Arme?«

»So ungefähr. Und dann … fiel ich in Ohnmacht.«

Wie jedes Mal, wenn ich daran zurückdachte, verspürte ich das dringende Bedürfnis, mir die Haare zu raufen. Natürlich wusste ich, dass es nur ein Traum gewesen war. Trotzdem hätte ich mich zu gerne einmal mit dem Grafen unterhalten – immerhin war er weit mehr als nur eine Romanfigur für mich. Wie oft hatte ich mir vorgestellt, jemandem, der so war wie er, im wirklichen Leben zu begegnen? Selbstverständlich war ich in diesen Träumen nicht so wie jetzt, sondern eine schöne, starke, geheimnisvolle Frau wie … ja, wie Elinor. Ob aber nun als Elinor oder mein jämmerliches Selbst, diese Spaßbremse von Herz machte mir sogar im Schlaf einen Strich durch die Rechnung. Und wie das bei solchen Träumen eben war, würde es garantiert keine zweite Chance geben.

»Schöner Mist!« Ich schleuderte einen kleinen Stein in das glitzernde Flusswasser. Als ich aufblickte, merkte ich, dass Bibi schwer damit beschäftigt war, ein ernstes Gesicht zu machen. Es half aber nichts, sobald sich unsere Blicke trafen, prustete sie los, dass ein paar vorbeiwatschelnde Enten schnell das Weite suchten.

»Also, das ist jetzt wirklich nicht komisch!«, sagte ich, langsam deutlich angefressen. »Ich hatte Angst, Bibi. Richtig heftige Angst!«

»Ich weiß schon. Wenn man träumt, nimmt man immer alles bierernst, egal wie absurd es ist … Ich meine, uns beiden ist klar, dass du im echten Leben niemals allein losziehen und in einer Straßenbahn einschlafen würdest – geschweige denn, bei Dämmerung über ein einsames Feld zu marschieren! Dafür bist du viel zu klug und vernünftig.«

Ich hüstelte in meine Faust. »Da hast du wohl recht.«

»Und was ist dann passiert?«, wollte sie wissen. »Nachdem du in Ohnmacht gefallen bist, meine ich.«

»Was wohl? Ich bin aufgewacht, und das war’s.«

»Da warst du bestimmt enttäuscht.«

Ich seufzte tief. ›Enttäuscht‹ war gar kein Ausdruck – ich war am Boden zerstört! Statt auf dem Feld in Edmonds Armen oder wenigstens in der Straßenbahn zu liegen, fläzte ich mich bei strömendem Regen sabbernd auf der Hollywoodschaukel neben unserem Haus, während jemand mit einem Stock meine Beine anstupste.

»Edmond, bist du das?«, fragte ich verschlafen. Doch als ich die Lider aufschlug, sah ich keine schönen grauen Augen, sondern ein rundes, runzeliges Gesicht mit weißem Spitzbart, das mich aus nächster Nähe beobachtete.

»Opa!«, schrie ich und purzelte vor Schreck beinahe auf den Rasen. Mein Großvater grunzte unbeeindruckt und ließ den nassen Regenschirm über seinem Kopf kreisen, bis mir das Wasser von Kinn und Haaren lief.

»Es ist zehn Uhr«, teilte er mir mit. »Ich mache mir einen Abendsnack. Willst du auch was?«

»Tja, und das war das Ende der Geschichte«, schloss ich, während Bibi sich vor Lachen fast in ihr Designerkleid machte.

»Ach, ist das herrlich! Wäre ich bloß dabei gewesen!«

»Freut mich, dass meine Leidensgeschichte dich so erheitert.«

»Nimm’s mir nicht krumm. Wir leiden halt beide an schwerem Männerentzug, das ist das eigentliche Problem.«

Ich runzelte die Brauen. »So ein Quark! Wie kommst du jetzt darauf?«

»Statt von irgendwelchen komischen Grafen zu träumen, solltest du dir lieber einen echten Freund suchen – so einen wie Christian.«

Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, wovon sie sprach. »Meinst du Christian Wolf?«

»Natürlich, du Dumme, wen denn sonst? Weißt du nicht mehr, wie er dich damals in der Zweiten nach deinem Ohnmachtsanfall hochgehoben und in die Klasse getragen hat?«

»Das weiß ich nicht mehr, Bibilein. Wie du dich vielleicht erinnerst, war ich während dieses Ohnmachtsanfalls … äh … ohnmächtig.«

»Oh, es war so romantisch«, schwärmte sie unbeirrt und ließ sich rücklings ins Gras fallen. »Und wie er sich danach verändert hat … Er war so in dich verschossen, dass er aufhörte, die anderen zu ärgern, nur um dir zu gefallen. Er hat darauf bestanden, deinen Turnbeutel zu tragen, hielt dich fest, wenn ein Auto zu nah an dir vorbeifuhr, drohte jedem mit Prügel, der dich wegen deines Schwächeanfalls hänselte … Als deine Mutter dich in der Sechsten von der Schule nahm, haben wir beide geheult wie Schlosshunde.«

Ich grinste breit. »Von wegen …«

Bibi grinste zurück. »Na schön, nur Christian hat geheult, denn ich wusste ja, dass wir zwei uns weiterhin regelmäßig sehen würden. Aber um beim Thema zu bleiben, ich kann nicht verstehen, weshalb du den armen Kerl immer wieder abgewiesen hast, obwohl er drei Jahre lang so lieb zu dir war. Hätte er sich mir gegenüber so verhalten, hätte ich ihm sogar den Gurkennasen-Spruch verziehen, mit Freuden!«

»Ach Bibi, das ist so lange her …«

Sie seufzte theatralisch. »Tja, es ist eh schon zu spät. Christian studiert jetzt Jura in Heidelberg und wird eines Tages eine andere Frau sehr reich … äh, glücklich machen. Eine Schande ist das.«

»Ein Frevel!«

»Ein Weltskandal!«

»Das ist nun wieder übertrieben.«

Wir brachen in Gelächter aus. Dann fiel mein Blick zufällig auf Bibis Armbanduhr, und das Lachen gefror mir im Gesicht.

»Haben wir heute Dienstag?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort schon kannte.

Bibi überlegte. »Denk schon. Es sei denn, wir haben neuerdings auch an einem anderen Wochentag Chorprobe, was ich nicht ertragen würde …«

»Mist!« Ich sprang auf, klopfte meine Jeans ab und stolperte mit eingeschlafenen Beinen zum Gehweg zurück.

»Hey, was ist los?«, fragte Bibi, nachdem sie exakt zwei Sekunden gebraucht hatte, um mich einzuholen.

»Meine Lateinstunde hat vor fünf Minuten angefangen, das ist los!«

»Langsam mit den jungen Rössern, auf die paar Minuten kommt es bei der alten Evers doch nicht an. Das kriegt die gar nicht mit.«

Ich presste die Lippen aufeinander und beschleunigte meine Schritte. Man konnte mir ja vieles nachsagen, aber unhöflich war ich nicht.

»Du brauchst … ja nicht mitzukommen, wenn … du das Tempo nicht halten kannst«, japste ich. Bibi umfasste mein Handgelenk und zwang mich, langsamer zu gehen.

»Du willst mich wohl loswerden, was? Vergiss es.«

Es war sinnlos, mit ihr zu diskutieren. Sie bestand darauf, mich wie immer bis zu unserem Gartentor zu begleiten, und sah mir von dort so lange hinterher, bis ich die Haustür erreichte. Lästig. Sie meint es nur gut, dachte ich, als ich meine Schultertasche an einen schmiedeeisernen Kleiderhaken im Windfang hängte. Seufzend pulte ich die Turnschuhe von meinen Füßen und schnupperte nach dem Rosenwasserduft, welcher das ganze Haus erfüllte, sobald meine Lateinlehrerin die Schwelle übertrat. Ich nahm nur den üblichen Geruch nach sonnengewärmtem Holz und Sägespänen wahr. Kein Rosenwasser.

Vielleicht war Frau Evers ja noch später dran als ich? Das sah ihr gar nicht ähnlich … Etwas irritiert durchquerte ich barfuß den gefliesten, in Zwielicht getauchten Flur. Auf dem Weg lugte ich durch einen Türspalt in Opas Schnitzwerkstatt hinein. Dieser Raum war für mich der faszinierendste im ganzen Haus: Von der Decke abgesehen fand man keinen Zentimeter weißen Putz, weil alle Wände mit bäuerlichen Regalen und Vitrinen zugestellt waren, auf und in denen sich Hunderte von Schnitzfiguren tummelten: Beinahe erschreckend realistische Abbildungen von jungen und alten Männern und Frauen, Kindern, Hunden, Rehen, Wölfen, Bären und Bäumen … Mein Opa mochte ja sonst nicht mehr ganz auf der Höhe sein, doch in unserem kleinen Bekanntenkreis war er berühmt für seine Schnitzkunst – und dafür, dass er seine Werke weder verschenkte noch verkaufte.

Dabei hätte meine Mutter das sicher gern gesehen. Offenbar wusste Opa nicht mehr, wohin mit den Figuren, denn immer öfter stolperten wir an den unmöglichsten Orten darüber: unter Betten, in Wäscheschubladen, auf dem Toilettenkasten … Einmal fand meine Mutter sogar im Backofen eine Eule, was sie veranlasste, meinen Großvater ernsthaft in die Mangel zu nehmen. Er hatte sie nur angesehen, etwas Unverständliches in seinen Bart gemurmelt und anschließend genauso weitergemacht wie zuvor.