6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Der schwäbische Stamm gilt als der schwierigste, rätselhafteste aller deutschen Stämme. Der Schwabe besteht aus einem Sack voll Widersprüchen. Aus einer seltsamen Mischung von Zurückhaltung und Zutraulichkeit, von Träumerei und Scharfsinn, von Nesthockerei und Weltoffenheit. Aber etwas vereint alle unterschiedlichen Individuen: ihre Begeisterung für den Fußball, ihre Liebe zum VfB. Über 250 000 Menschen säumten die Straßen und jubelten der Mannschaft zu, als sie 2007 zum letzten Mal Deutscher Meister wurde. Heiligs Blechle! Der VfB - ein typischer Schwabe. Schwankend zwischen den Extremen. Beim Verein für Bewegungsspiele geht es hoch und nieder wie auf einem Trampolin. Fünfmal Deutscher Meister, zweimal Vizemeister, dreimal Pokalsieger, zwei Endspiele im Europacup. Dazwischen zwei bittere Jahre in der Zweitklassigkeit, der absolute Tiefpunkt in 50 Jahren Bundesliga. Der VfB ist nicht der FC Bayern, den er heimlich bewundert, aber despektierlich als 'den Nachbarn aus dem südöstlichen Ausland' bezeichnet. Er pirscht sich lieber heimlich an und zieht den Bayern eines Tages die Lederhosen aus. Ganz sicher!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Klaus Schlütter

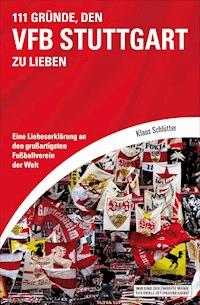

111 GRÜNDE, DEN VFB STUTTGART ZU LIEBEN

Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt

WIR SIND DER ZWÖLFTE MANN,FUSSBALL IST UNSERE LIEBE!

VORWORT

NUR DER SCHWABE HAT DIE GABE

»Längst ist erkannt, dass der schwäbische Stamm der schwierigste, rätselhafteste aller deutschen Stämme ist«, schrieb der Pädagoge und Sprachforscher Fritz Rahn aus Schorndorf 1962 in Der schwäbische Mensch und seine Mundart. Tatsächlich besteht der Schwabe aus einem Sack voll Widersprüchen. Aus einer seltsamen Mischung von Zurückhaltung und Zutraulichkeit, von Träumerei und Scharfsinn, von Nesthockerei und Weltoffenheit. Aber etwas vereint all diese unterschiedlichen Individuen: ihre Begeisterung für den Fußball, ihre Liebe zum VfB. Als die Mannschaft 2007 zum vorläufig letzten Mal Deutscher Meister wurde, säumten über 250.000 Menschen die Straßen der Landeshauptstadt und jubelten ihren Helden zu. Heilig’s Blechle!

Als typischer Vertreter seines Volksstamms schwankt der VfB oft zwischen den Extremen. Beim Verein für Bewegungsspiele geht es hoch und nieder wie auf einem Trampolin. Fünfmal gewann er die Meisterschale, dreimal den deutschen Pokal. Er ist Stammgast in den Europacup-Wettbewerben, erreichte zweimal das Finale, 1989 gegen Neapel und 1998 gegen Chelsea. Dazwischen verbrachte er zwei bittere Jahre in der Zweitklassigkeit, rappelte sich wieder hoch, blieb seit dem letzten Titelgewinn jedoch unter seinen Möglichkeiten.

Als Autor dieses Buches begleite ich den VfB seit fünf Jahrzehnten hautnah. Ich habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich lasse die großen Spiele und Siege, die vielen Trainer und zahlreichen Stars, die das VfB-Spiel im Laufe der Jahre prägten, die Macher und Macharten des Vereins Revue passieren. Garniert mit Dutzenden lustigen Anekdoten. Ein kurzweiliges Buch für alle Fußballfans im wilden Süden, deren Herz für den VfB Stuttgart schlägt.

Klaus Schlütter

1. KAPITEL

MEISTERSCHAFTEN UND POKALSIEGE

1. GRUND

Weil 300.000 den ersten Meistertitel feierten

Berlin, Berlin, sie fuhren nach Berlin. Nicht erst 2013 zum Pokalendspiel gegen die Bayern. Schon 63 Jahre zuvor bestritt Stuttgart ein Finale in der Bundeshauptstadt – das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Kickers Offenbach, mit dem für die Weiß-Roten eine große Ära begann. Aber welch ein Kontrast von heute zu damals! Er hätte extremer nicht sein können.

Am Freitag, den 25. Juni 1950, reiste die Mannschaft im Sondertriebwagen der Bundesbahn bis Frankfurt, von dort mit einer Propellermaschine über die DDR in das zerbombte Berlin. Mit an Bord gerade mal drei Zeitungs- und zwei Rundfunkreporter. Dazu der VfB-Vorstand und eine Handvoll privilegierter Schlachtenbummler. Die Mannschaft wohnte im Gästehaus am Kleinen Wannsee außerhalb der geteilten Stadt. 16 Mannschaften hatten im K.-o.-System um den Einzug ins Endspiel gekämpft. Darunter Teams, die heute längst in der Versenkung verschwunden sind, wie Preußen Dellbrück, Horst Emscher oder TuS Neuendorf. Der VfB schaffte den Sprung ins Finale mit Siegen gegen VfL Osnabrück (2:1), 1. FC Kaiserslautern (5:2) und SpVgg Fürth (4:1).Trainer Georg Wurzer konnte dabei immer auf dieselbe eingespielte Mannschaft zurückgreifen, auch dann gegen Offenbach. Ein unschätzbarer Vorteil.

Hörfunkreporter Gerd Krämer schilderte die erste Halbzeit: »Vor Tausenden aus Ostberlin – es existiert noch keine Mauer – erstickt der VfB Offenbachs Startwirbel. Er operiert im Angriff zielstrebiger und in der Deckung kälter. Offenbach dagegen optisch kunstvoller.«1 Ein als Flanke gedachter 30-Meter-Ball von Rechtsaußen Erwin Läpple senkt sich über Kickers-Torwart Schepper hinweg zum 1:0 ins Netz und Walter Bühler markiert aus der Drehung das 2:0. Mit diesem beruhigenden Vorsprung geht es in die Halbzeitpause.

Krämer in seiner blumigen Sprache über den weiteren Verlauf des Spiels: »Zwei Minuten nach Wiederanpfiff weckt Horst Buhtz mit dem 1:2-Anschlusstreffer mit den Lebensgeistern seiner eigenen Mannschaft auch Berlins anfeuernde Stimmen. Berauscht vom Getöse des Stadions wie von der nun gelösten eigenen Spielkunst tanzen die Männer um Buhtz einen Kombinationswalzer. Beschwingt, sprühend, begeisternd schön. Unwiderstehlich bis hin zum Strafraum. Dort fängt sich der Elan in einem federnden Netz und was an schweren Brocken dennoch die Deckung durchdringt, scheitert an Torwart Schmid.«2 Otto Schmid, den sie »Gummi« nennen, fliegt, fängt, faustet und wird zum Matchwinner.

Der VfB feiert seinen ersten Meistertitel im Stripteaselokal »Remdes St. Pauli« am Berliner Zoo. Nach der Rückkehr umjubeln in Stuttgart 300.000 Menschen ihre Helden. Die Bahnsteige sind dicht umlagert, als der Sondertriebwagen aus Frankfurt einfährt. Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett und WFV-Präsident Friedrich Strobel heißen die ersten Gratulanten. Torwart Schmid bekommt einen riesigen Lorbeerkranz umgehängt und die Schulbuben texten den Schlager vom Theodor im Fußballtor um: »Beim Gummi-Schmid, beim Gummi-Schmid, da kommt der Theo nicht mehr mit.« Der Autokorso mit den Spielern wird eine Triumphfahrt durch die Stadt, vom Bahnhof über den Hindenburgplatz, durch die Königstraße, am Tagblattturm vorbei, die lange Neckarstraße hinunter bis nach Cannstatt, der Heimat des VfB. Bundespräsident Theodor »Papa« Heuss ist stolz auf seine schwäbischen Landsleute und stiftet den Siegern das erste silberne Lorbeerblatt.

Die Meisterelf 1950: Otto Schmid, Erich Retter, Richard Steimle, Ernst Otterbach, Josef Ledl, Karl Barufka, Erwin Läpple, Robert Schlienz, Walter Bühler, Otto Baitinger, Rolf Blessing.

2. GRUND

Weil Karl Bögelein über sich hinauswuchs

1952 ergab sich eine kuriose Situation. Das Saarland nahm mit einer eigenen Mannschaft an den Olympischen Spielen in Helsinki teil und bestritt die Qualifikationsspiele zur Fußball-WM 1954 in der Deutschland-Gruppe. Aber die Vereinself des 1. FC Saarbrücken spielte in der deutschen Südwestliga mit, gewann dort den Titel und durfte an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft teilnehmen. Unter der Regie von Herbert Binkert, der vom Neckar an die Saar gewechselt war, drangen die Außenseiter sogar ins Endspiel vor, was vielen Nationalisten sauer aufstieß.

Südmeister VfB musste im ersten Gruppenspiel zum VfL Osnabrück. Im Sturmlauf der Platzherren wuchs ein Mann über sich hinaus, der den berühmten »Gummi-Schmid« im Tor abgelöst hatte: Karl Bögelein. Er hielt einfach alles, brachte die Norddeutschen beim 0:0 zur Verzweiflung. Den Ball zum 3:0-Heimsieg gegen Tennis Borussia überreichte Film- und Revue-Idol Marika Rökk, Spielführer Robert Schlienz bedankte sich galant mit einem Kuss. Nach dem 5:3 gegen die mit Nationalspielern wie Rahn, Wewers, Gottschalk, Kwiatkowski oder Termath gespickte Elf von Rot-Weiß Essen durfte der VfB schon einmal vom Endspiel träumen. Der Traum erfüllte sich im letzten der drei Rückspiele mit einem 3:1 gegen Osnabrück.

Die beiden Finalgegner verband eine langjährige Freundschaft, aber auf neutralem Platz im Ludwigshafener Stadion wird trotzdem verbissen gekämpft. Stopper Erich Retter wird gleich zu Spielbeginn hart attackiert, muss mit Schmerzen weitermachen. Die heutige Möglichkeit, einen verletzten Spieler auszuwechseln, gibt es noch nicht. Robert Schlienz springt in die Bresche. Er bremst den gefährlichen Binkert und kurbelt im nächsten Moment das eigene Angriffsspiel an. Nach dem 1:0 durch Schreiner gleicht Schlienz mit einem satten 16-Meter-Schuss aus. Hörfunk-Reporter Gerd Krämer schilderte den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit so: »Der VfB-Sturm übertrifft seinen Gegner an Energie. In beschwingter Entschlossenheit stoßen die Flügelzangen Blessing und Baitinger zu, schuftet und trickst der junge Krieger, variiert Kronenbitter seine gescheiten Pässe. Blessing überdribbelt Berg, Baitinger verwandelt seine Flanke volley zum 2:1.«3

Doch nach dem Wechsel schlagen die Saarbrücker zurück. Binkert auf Martin – 2:2. Die Schwaben geraten nun unter Dauerdruck. In dieser kritischen Phase wächst Karl Bögelein über sich hinaus, wird zum Endspiel-Helden. An seiner Leistung richten sich die Vorderleute wieder auf. Ein Konter, von Pit Krieger eingeleitet und von Otto Baitinger mit einem Solo übers halbe Feld vollendet, bringt das 3:2. Der zweite Deutsche Meistertitel nach 1950 ist perfekt. Und wieder ist ganz Stuttgart aus dem Häusle.

Bei der Rückfahrt verlassen die Spieler schon in Asperg, 30 Kilometer vor den Toren der Landeshauptstadt, den gläsernen Sonderzug, werden dort mit Musik und Ehrenjungfrauen empfangen. In offenen Wagen geht die Fahrt durch ein vieltausendfaches Spalier von Menschen durch Ludwigsburg und Zuffenhausen nach Stuttgart zum neuen Schlosshof und weiter nach Bad Cannstatt. Die Begeisterung stellt selbst jene von 1950 in den Schatten. Auch deshalb, weil sich die Fans hundertprozentig mit den Spielern identifizieren können. Sie bejubeln eine Schwabenmannschaft unter Trainer Georg Wurzer, die nur aus einheimischen Spielern ohne einen einzigen Legionär besteht.

Die Meisterelf 1952: Karl Bögelein, Rolf Krauss, Richard Steimle, Robert Schlienz, Erich Retter, Karl Barufka, Otto Baitinger, Leo Kronenbitter, Roland Wehrle, Pit Krieger, Rolf Blessing.

3. GRUND

Weil die nackte Ulla ein Sektbad nahm

Das Schwabenland stand Kopf. Nach 32 Jahren erkämpfte sich der VfB 1984 wieder eine Meisterschaft, seine dritte. Vereinspräsident Gerhard Mayer-Vorfelder standen die Tränen in den Augen, als er endlich den Meisterwimpel in der Hand hielt und versicherte: »Den gebe ich nicht mehr her. Mit dem gehe ich heute schlafen.«

Spieler und Fans feierten die ganze Nacht. Hermann Ohlicher paffte mit Masseur Charly Braun eine dicke Zigarre und verkündete stolz: »Das ist die Krönung meiner Laufbahn. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt.« In Schwaikheim ließ ein Wirt sein Gasthaus spontan weiß-rot anstreichen. In der Gaststätte Cronmüller in Bad Cannstatt setzte sich eine junge Dame namens Ulla splitterfasernackt in eine Badewanne und ließ sich vom Club der VfB-Freunde mit 96 Flaschen Schampus taufen. Das »Badewasser« wurde anschließend weggekippt. Und da heißt es immer, die Schwaben seien geizig …

Inmitten des Jubels saß ein einsamer, trauriger HSV-Fan mit blau-weißem Schal. Sein Lieblingsklub war trotz eines 1:0-Sieges im letzten Saisonspiel als Deutscher Meister abgelöst worden. Denn der VfB hatte sein Meisterstück bereits eine Woche vor den Feierlichkeiten im Bremer Weserstadion gemacht.

Stuttgart am vorletzten Spieltag im Fernduell mit HSV und Bayern. 16.47 Uhr knallt Sigurvinsson den Ball aus 20 Metern mit links zum 0:1 unter die Latte. Zehn Minuten später: fragwürdiger Freistoß für Bremen. Wütende VfB-Proteste, vergeblich. Ordenewitz hoch in den Strafraum, Möhlmann köpft in die lange Ecke – 1:1. Der VfB muss gewinnen, wenn er Hamburg (0:2 gegen Frankfurt) und Bayern (1:1 in Dortmund) hinter sich lassen will. 17.07 Uhr: Ordenewitz foult Schäfer. Den Freistoß kann Burdenski nur abklatschen. Ohlicher ist zur Stelle, staubt zum 1:2 ab. 17.17 Uhr Abpfiff. Trainer Benthaus rennt auf den Platz, drückt den Kopf des knienden Ohlicher und schreit dazu: »Wir sind Meister, Hermann. Wir sind Meister.«

Später analysierte er nüchtern die Erfolgsformel: »Die Mannschaft war hungrig. Einmal Vizemeister, zweimal Dritter, einmal Vierter. Sie hatte nicht dieses gefährliche satte Gefühl, wenn man schon mal ganz oben gestanden hat.« Als die Schlüsselspiele auf dem Weg zum Titel bezeichnete er den Sieg in Hamburg und die beiden Erfolge gegen Bremen. »Die Tür endgültig aufgestoßen haben wir mit dem 2:2 bei Bayern. Danach konnte ich meinen Spielern sagen: Wir packen es.«

Die Stuttgarter Meistersaison wurde von einer starken Abwehr geprägt. Der VfB kassierte in 34 Spielen nur 33 Tore, die wenigsten in der Liga. Torwart Helmut Roleder hielt drei Elfmeter und schaffte den Sprung in die Nationalelf. Von seinen Vorderleuten ragte Karlheinz Förster heraus, für Bundestrainer Jupp Derwall einer der Weltbesten seines Fachs. Der Vorstopper bildete zusammen mit seinem älteren Bruder Bernd, Günther Schäfer, Hans-Peter Makan und Kurt Niedermayer einen schlagkräftigen Abwehrverbund. Im Mittelfeld war Guido Buchwald der aufgehende Stern, Karl Allgöwer der Spezialist für den ruhenden Ball mit dem härtesten Schuss und der Isländer Ásgeir Sigurvinsson der torgefährliche Chef-Regisseur. Er wurde von den Bundesliga-Kollegen zum »Mann des Jahres« gewählt. Hermann Ohlicher lief und lief – ins zwölfte Jahr. Andreas Müller galt als der ideale Joker. Vorne wirbelten Walter Kelsch, Peter Reichert und der Schwede Dan Corneliusson.

Nur schade, dass es der VfB verpasste, sich in der Folgezeit einen Stammplatz an der Sonne zu sichern. Einerseits fehlte der Mut zum finanziellen Risiko. Andererseits ließ die Bereitschaft Einzelner nach, für das große Ganze einzutreten. Helmut Benthaus, der 1985 nach einem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz nach Basel zurückkehrte: »Einzelne Leute dachten nicht mehr in erster Linie an die gemeinsame Aufgabe, sondern an den persönlichen Nutzen.«

4. GRUND

Weil Daum sich seiner Tränen nicht schämte

Die Meisterschaft 1992 ging als die spannendste, die es je gab, in die Annalen der Bundesliga ein. Auf der Zielgeraden waren drei Mannschaften mit jeweils 50:24 punktgleich: Frankfurt, Stuttgart und Dortmund. Am 16. März kam es zum Wimpernschlag-Finale. Die Eintracht mit sieben Toren Vorsprung mit der scheinbar leichtesten Aufgabe bei Absteiger Hansa Rostock. Der VfB musste in Leverkusen unbedingt gewinnen und auf einen Ausrutscher der Hessen hoffen. Die Borussen konnten nur dann Meister werden, wenn die Konkurrenten Federn gelassen hätten.

Nach 20 Minuten der erste Schock für den VfB. Dubajić fällt bei einer Rangelei mit Jorginho mit beiden Händen auf den Ball. Elfmeter. Eike Immel fliegt nach links, der Ball nach rechts zum 1:0 ins Tor. Drei Minuten später ein gekonnter Heber von Thom, aber Günther Schäfer rettet mit einem akrobatischen Fallrückzieher auf der Linie. Eine großartige Rettungstat.

Drei Minuten vor der Pause. Wieder Elfmeter im Haberland-Stadion. Diesmal für Stuttgart, weil »Wiggerl« Kögl im Strafraum von Wörns unsauber vom Ball getrennt wird. Fritz Walter trifft unten links zum 1:1.

In der 80. Spielminute ein neuer Tiefschlag für den VfB. Hitzkopf Matthias Sammer meckert, sieht Gelb. Klatscht höhnisch Beifall, sieht Gelb-Rot. Die Schwaben nur noch zu zehnt. Aber im Glück. In der 86. Minute flankt Kögl von links. Guido Buchwald steigt hoch und rammt den Ball mit der Stirn zum 1:2 ins Netz. Das Meistertor! Denn Frankfurt hat an der Ostsee 1:2 verloren. Und Dortmund geht trotz des 1:0-Siegs in Duisburg leer aus.

Für die Fans gibt es in Leverkusen schon lange vor Spielschluss kein Halten mehr. Tausende klettern über den Zaun, überfluten den Rasen. An Weiterspielen ist nicht zu denken. Schiedsrichter Dellwing hat keine andere Wahl, als eineinhalb Minuten zu früh abzupfeifen. Die Spieler tauchen in einem weiß-roten Fahnenmeer unter. DFB-Schatzmeister Egidius Braun überreicht die Meisterschale an den Siegtorschützen und Mannschaftskapitän Guido Buchwald. Der DFB hat eine gute Nase gehabt, es ist die Originalschale. Fritz Walter schnappt sich die »Salatschüssel«, küsst sie vor Freude. Mit 22 Toren hat er zum ersten Mal die Torjäger-Kanone gewonnen, die ihm aber erst Wochen später überreicht wird. Seine berechtigte Frage an diesem Tag wurde legendär: »Wo isch mei Kanon?«

Einer der Glücklichsten ist Matthias Sammer. Nach seinem Platzverweis hat er sich in der Kabine verkrochen, sitzt dort wie ein Häufchen Elend: »Ich dachte, ich habe dem VfB die Titelchance genommen.« Plötzlich reißt Vereinsarzt Thomas Frölich die Tür auf und ruft: »Junge, komm raus! Wir sind Deutscher Meister!«

Über die ganze Saison gesehen hatten die Frankfurter spielerisch mehr Glanzlichter gesetzt. Auch Dortmund spielte begeisternden Fußball. Mit dem VfB hat sich schließlich die Mannschaft ohne Skandale, aber mit der besten Abwehr (nur 32 Gegentore), mit dem erfolgreichsten Torjäger und mit der größten Siegermentalität durchgesetzt.

Trainer Christoph Daum und Manager Dieter Hoeneß, die beiden Meistermacher, schämten sich in der Kabine ihrer Tränen nicht. »Das Wir-Gefühl, die Homogenität im Spiel, die Disziplin und der unglaubliche Wille zum Sieg«, formulierte Hoeneß die großen Qualitäten der Mannschaft. Hoeneß hatte den Verein saniert, das andere ist ein Verdienst von Daum. »Unter ihm spielen wir auf Topniveau«, lobte Kapitän Buchwald. Und Präsident Mayer-Vorfelder sagte: »Großartig vor allem sein psychologisches Einfühlungsvermögen.« Doch wie schon 1984 gelang es dem Meister nicht, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Infolge des Wechselfehlers in Leeds schied der VfB in der ersten Runde des Europapokals aus und beendete die Saison auf einem enttäuschenden siebten Tabellenplatz.

5. GRUND

Weil die Übergangslösung die beste Lösung war

Der Spieler Armin Veh hätte beim Trainer Armin Veh nichts zu lachen gehabt. »Ich war ein schlampiges Genie«, sagt der gebürtige Augsburger. Als Bundesligaspieler bei Borussia Mönchengladbach bestach er durch seine feine Technik. Warum er trotzdem nur auf 65 Einsätze gekommen ist, begründete sein damaliger Mitspieler Lothar Matthäus so: »In Augsburg haben sie Armin immer in Watte gepackt. Deshalb hat er aus seinem Talent nicht das herausgeholt, was möglich gewesen wäre.«

Weil Veh als Spieler die nötige Zielstrebigkeit vermissen ließ, sollte das den Schützlingen des Fußballlehrers Veh nicht passieren. Deshalb ging er gleich mit harter Hand ans Werk, als er im Februar 2006 in Stuttgart Nachfolger von Giovanni Trapattoni wurde. Mit einer erfolgreichen Rückrunde widerlegte er alle, die ihn als ersten Rauswurf-Kandidaten gehandelt hatten. Von Aufsichtsratschef Dieter Hundt war der neue Trainer gar als »Übergangslösung« bezeichnet worden. Veh überzeugte die Skeptiker mit einem Vorstoß von Platz zwölf auf vier. Auch Hundt, der sich für seine Fehleinschätzung entschuldigte: »Die Handschrift des Trainers ist deutlich erkennbar. Er hat den Erfolg endlich wieder nach Stuttgart gebracht.«

Unbeirrt ging Veh weiter seinen Weg. Gemeinsam mit Manager Horst Heldt wagte er den großen Umbruch. »Mit dem alten Kader konnten wir unmöglich weitermachen. Die bisherige Mannschaft hat die Leute ja aus dem Stadion gespielt«, war Heldts Begründung. Publikumsliebling Zvonimir Soldo wurde aufs Altenteil geschickt. Die Dänen Grønkjær und Tomasson aus der Trap-Ära mussten gehen. Hinkel verabschiedete sich nach Sevilla, Tiffert nach Salzburg.

Aus Mexiko kamen Pável Pardo und Ricardo Osorio. Beide erwiesen sich als Volltreffer. Aus der eigenen Talentschmiede rückten Sami Khedira und Serdar Taşçi auf, aus Fürth gesellte sich Roberto Hilbert dazu. Mit diesen erfolgshungrigen Jungen und dem aufstrebenden Mario Gomez stimmte die Mischung. In der Mannschaft herrschte nun eine klare Hierarchie. Der Portugiese Fernando Meira war der Boss, Pardo Chef im Mittelfeld. Dazu gesellten sich erfahrene Nationalspieler wie Hitzlsperger, Magnin, Babbel, Delpierre oder Cacau.

Die Sommereinkäufe waren auf Vehs 4-4-2-System mit Raute ausgerichtet. Jedes Mosaiksteinchen passte, die Laufwege stimmten, die Automatismen griffen. Durch aggressives Forechecking blieb dem Gegner nicht viel Zeit, sein Spiel aufzubauen. Schon die Stürmer stürzten sich im Höchsttempo auf die ballführenden Verteidiger, unterstützt von den Mittelfeldspielern. Der VfB spielte begeisternden Offensivfußball mit großer Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit. So, wie ihn Veh bei all seinen Mannschaften immer fordert.

Dabei leistete sich der runderneuerte VfB einen kapitalen Fehlstart in die Saison. 0:3 zu Hause gegen Nürnberg, Tabellenletzter. Die Scharte wurde in Bielefeld gleich wieder ausgewetzt. Obwohl nach Platzverweisen von da Silva und Osorio nur noch zu neunt, erzielte Cacau den 3:2-Siegtreffer. Nach einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen eroberte der VfB am zwölften Spieltag die Tabellenspitze.

Weil es mit der sprießenden Haarpracht so gut lief, ging der abergläubische Veh nicht mehr zum Friseur – bis zur 1:2-Niederlage bei Bayern München. Er trug immer denselben grauen Anzug. Drei Tage vor den Spielen nahm er keinen Rasierapparat mehr in die Hand. Bei Heimspielen verlegte er die Auswechselbank von rechts nach links und ließ in den roten Auswärtstrikots spielen, weil die ersten beiden Heimspiele in Weiß verloren gegangen waren. Bei Veh haben diese Rituale Tradition: »Ich habe schon in der Jugend immer erst den linken Schuh angezogen.«

Als der VfB bei Spitzenreiter Schalke 0:1 unterlag, betrug sein Rückstand sieben Punkte. Gegen Aachen hängten Fans ein Transparent mit dem Zitat des schwäbischen Dichters Eduard Mörike auf, das die weitere Richtung angeben sollte: »Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.« Die Spieler nahmen es sich zu Herzen, legten eine neue Serie von sieben gewonnenen Spielen hin. Darunter ein gefeiertes 2:0 gegen den FC Bayern. Cacau glänzte als zweifacher Torschütze.

Der Showdown gegen Cottbus gestaltete sich zunächst als Zitterpartie. Der VfB musste mindestens unentschieden spielen, um den Angriff von Schalke abzuwehren. Als Radu die Gäste 1:0 in Führung brachte, waren die Königsblauen acht Minuten Meister. Thomas Hitzlsperger besorgte mit einem fulminanten Volleyschuss den Ausgleich und Sami Khedira köpfte in der 63. Minute zum 2:1 ein.

Am 19. Mai 2007 gegen 17.20 Uhr lagen sich im Gottlieb-Daimler-Stadion die Spieler auf dem Rasen und wildfremde Menschen auf den Rängen in den Armen. Der VfB war zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister. »Wenn du mit Stuttgart den Titel holst, ist das doch etwas anderes als mit Bayern oder Schalke«, sagte der strahlende Meistermacher. Das größte Kompliment kam vom geschlagenen Favoriten. Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld sagte: »Ich habe den VfB nicht auf der Rechnung gehabt. Ich habe auch gesagt, dass wir am Ende vor ihm liegen. Aber der VfB war zu stark für uns und die anderen Mannschaften. Er ist ein verdienter Meister, weil er auch in kritischen Situationen die Nerven bewahrt und gut gespielt hat.«

Eigentlich war der Gewinn des DFB-Pokals das erklärte Saisonziel. Aber das – und damit das Double – verpasste die Mannschaft knapp. In einem hochklassigen Finale unterlag der VfB dem 1. FC Nürnberg mit 2:3. Nach der Roten Karte für Cacau kämpften zehn Weiß-Rote eine Stunde lang bis zur Erschöpfung und wurden nicht belohnt.

6. GRUND

Weil ihm Coups im Cup gelangen

»Der Weg über den DFB-Pokal ist der schnellste nach Europa«, konstatierte Trainer Bruno Labbadia, als der VfB 2013 schon nach fünf gewonnenen Pokalspielen im Finale gegen Bayern München stand. Damit hatte er sich bereits für die Europa-League-Saison 2013/14 qualifiziert, weil die Bayern als Deutscher Meister in die lukrativere Champions League einzogen. In seinen goldenen Fünfzigerjahren holte der VfB zweimal den Pott. Aber für diese beiden Coups gab es noch kein Ticket nach Europa als Belohnung. Die europäischen Klub-Wettbewerbe wurden von der UEFA erst 1963 mit dem Pokal der Landesmeister eingeführt.

In Ludwigshafen, wo er vier Jahre zuvor Deutscher Meister geworden war, traf der VfB Stuttgart am 17. April 1954 im Pokalendspiel auf den 1. FC Köln. Die Abwehrreihen dominierten, keine Mannschaft ging ein Risiko ein. »Die sin so defensiv. S’is kee guts Spiel« meinte Bundestrainer Sepp Herberger.

Großen Anteil daran, dass die Kölner Stürmer nicht zum Zuge kamen, hatte Erich Retter. Der harte und schnelle VfB-Verteidiger stellte Nationalspieler Hans Schäfer kalt. »Ich glaube, das Spiel machte ihm nicht allzu viel Freude. Es war eines meiner besten Spiele überhaupt«, erinnert sich Retter. Nach dieser Leistung war er bei Herberger endgültig für die WM 1954 gesetzt. Doch schon eine Woche später musste Retter den Traum von der Weltmeisterschaft begraben. Beim Länderspiel gegen die Schweiz im Basler St. Jakobstadion blieb er mit den Stollen im Rasen hängen – Meniskus eingerissen, OP im Karl-Olga-Krankenhaus, WM gelaufen. Jupp Posipal übernahm seinen Verteidigerposten und der Pechvogel musste sich mit einer goldenen Uhr trösten, die er vom DFB geschickt bekam.

Zurück zum Pokalendspiel. In der 87. Minute hielt Karl Bögelein einen Elfmeter von Herbert Dörner und rettete den VfB in die Verlängerung. Kurios: Ein falscher Einwurf von Kölns Nationalspieler Fritz Mebus leitete in der 95. Minute die Entscheidung ein. Krieger nahm den Ball, warf ihn zu Schlienz. Der schickte Waldner mit einem genialen Steilpass auf die Reise. Ballannahme mit dem rechten Fuß, ein kurzer Haken und ein Linksschuss aus spitzem Winkel zum 1:0. Kölns Torwart Frans de Munck hatte keine Chance.

Die Pokalsieger 1954: Karl Bögelein, Erich Retter, Richard Steimle, Pit Krieger, Robert Schlienz, Karl Barufka, Ludwig Hinterstocker, Otto Baitinger, Walter Bühler, Rolf Blessing, Erwin Waldner.

Mit einer stark veränderten Mannschaft wurde der VfB vier Jahre später erneut deutscher Pokalsieger. Vom 54er-Team waren nur noch Schlienz, Blessing und Waldner dabei, als am 16. November 1958 in Kassel der Gegner Fortuna Düsseldorf hieß. Der VfB diesmal der Außenseiter. Nach schwachen Punktspielen und einem enttäuschenden elften Platz in der Oberliga Süd konnte nur noch ein Finalsieg die verkorkste Saison retten – eine Parallele zur Situation 2013. Es war ein spannendes Endspiel. Erst verschoss Blessing einen Foulelfmeter. Dann fiel doch das Führungstor durch Praxl. Nach der Pause drehten die Fortunen mit dem späteren Bundestrainer Jupp Derwall die Partie mit einem Doppelschlag. Den erneuten Ausgleich besorgte Geiger und fünf Minuten später verwandelte Waldner einen Foulelfmeter zum 3:2. Düsseldorf raffte sich noch einmal auf, konterte mit dem 3:3. Verlängerung.

Die Entscheidung fiel in der 112. Minute. Noch heute streiten sich die alten VfB-Fans, wer der Torschütze war. In der Dämmerung war nicht auszumachen, wer den Kopfball zum 4:3 versenkt hatte. Erst in der Kabine einigte man sich auf Weise. Aber manche behaupten immer noch, es sei Praxl gewesen …

Die Pokalsieger 1958: Günther Sawitzki, Hans Eisele, Günther Seibold, Oskar Hartl, Theo Hoffmann, Robert Schlienz, Erwin Waldner, Rolf Geiger, Lothar Weise, Rolf Blessing, Dieter Praxl.

7. GRUND

Weil der »nette Herr Löw« den Pott holte

Wer sagt denn, dass Jogi Löw keinen Titel gewinnen kann? Gut, mit der Nationalmannschaft hat es bisher noch nicht geklappt. Dafür mit dem VfB. 1997 war’s, als die Roten mit einem 2:0 gegen Energie Cottbus zum dritten Mal nach 1954 und 1958 den DFB-Pokal nach Stuttgart holten. Es war der erste große Erfolg mit einer Vereinsmannschaft für den späteren Bundestrainer. 2002 folgte der zweite, die österreichische Meisterschaft mit dem FC Tirol Innsbruck, der unmittelbar danach Konkurs anmelden musste.

Als Rolf Fringer 1995 einen Vertrag als Trainer beim VfB Stuttgart unterschrieb, folgte Löw seinem einstigen Vorgesetzten beim FC Schaffhausen (»Von ihm habe ich am meisten gelernt«) als Co-Trainer. Damit kehrte er zu dem Verein zurück, für den er in der Saison 1980/81 schon gespielt hatte. Wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs gleich zu Saisonbeginn war er jedoch nur auf vier Bundesliga-Einsätze gekommen.

Zu Saisonbeginn 1997/98 nahm Fringer ein Angebot des Schweizerischen Fußballverbandes an und wurde Nationaltrainer. Joachim Löw rückte als Interimscoach auf, aber VfB-Boss Mayer-Vorfelder ließ keinen Zweifel daran, dass er einen renommierten Trainer holen wolle. Doch der »nette Herr Löw« – dieses Etikett hängten ihm die Medien an – eilte von Sieg zu Sieg und entfachte eine lange nicht gekannte Euphorie im Schwabenland. Das VfB-Präsidium kam nicht umhin, den »Notnagel« Löw offiziell zum Chef zu befördern.

MV’s Vorbehalte blieben. Der freundliche Südbadener entsprach nicht seinem Bild von einem Wunschtrainer. Er stand mehr auf Lautsprecher wie Christoph Daum oder Haudraufs wie Werner »Beinhart« Lorant. Löw war ihm zu gutmütig, zu nachsichtig mit den Spielern: »Sie sind wie Kinder, ihnen muss man immer die Grenzen aufzeigen.« Nach dem ersten Jahr mit Löw, das der VfB als Zehnter unter Wert abschloss, wollte Mayer-Vorfelder seinen Liebling Daum zurückholen. Der hatte den VfB 1992 zur Meisterschaft geführt. Doch sein Engagement scheiterte am Veto des Verwaltungsrats. »Ist es eigentlich schlimm, dass ich ein normaler Mensch bin«, fragte sich Löw irritiert.

Allen Bedenken zum Trotz feierte der Mann der leisen Töne mit dem VfB den Pokalsieg 1997, mit dem er MV Lügen strafte. Den Meistertitel hatte die Mannschaft um das »Magische Dreieck« wegen des Ausfalls einer kompletten Abwehr und etlichen unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen knapp verpasst. Umso intensiver wurde deshalb der Pokalcoup gefeiert. Beim Bankett in Berlin drückte der überglückliche Präsident dem zweifachen Torschützen Giovane Elber mit rot gefärbten Haaren einen Kuss auf die Stirn. Zu Hause auf dem Marktplatz wollten 20.000 nicht mehr aufhören, Jogi Löw zu feiern, als ihm Gerhard Poschner seinen dunklen Haarschopf bis zur Glatze abrasierte. Erst recht, als der Erfolgstrainer sich mit seiner Prognose für die folgende Saison weit aus dem Fenster lehnte: »Unser Ziel liegt im Bereich der Champions League.«

Ohne den nach München abgewanderten Elber lief es jedoch nicht mehr so rund wie zuvor. Im Winter-Trainingslager in Dubai gab es erste Differenzen zwischen Spielern und Trainer. Mayer-Vorfelder sah sich in seinen alten Bedenken bestätigt. »Jogi hat an Autorität verloren« sagte er und verlängerte dessen Vertrag nicht. Löw wechselte zu Fenerbahçe Istanbul. In der Zwischenzeit hat sich die Meinung des großen Vorsitzenden über den heutigen Bundestrainer allerdings grundlegend geändert: »Er hat sich die notwendige Härte bei seinen späteren Jobs erarbeitet. Jetzt ist er der richtige Mann für die Nationalmannschaft.«

2. KAPITEL

GROSSE SPIELE

8. GRUND

Weil Kiew die größte Abenteuerreise war

Auf dem Weg zum UEFA-Cup-Hinspiel bei Dynamo Kiew im November 1973 wurde der VfB vom russischen Winter überrascht. 40 Stunden durch Eis und Schnee waren die Spieler von Stuttgart in die Hauptstadt der Ukraine unterwegs, bis sie missmutig, hungrig und übernächtigt ihr Ziel erreichten.

Samstagabend begann die Abenteuerreise. Der Flug von Echterdingen nach Westberlin verhieß schon nichts Gutes. Bei schlechtem Wetter geriet die Maschine in heftige Turbulenzen. Hermann Ohlicher, kreidebleich: »Ich gehe freiwillig in die Amateurliga zurück. Da muss ich keinen Angstschweiß beim Fliegen vergießen.«

Nach der Übernachtung in der Hauptstadt fuhr die Mannschaft mit dem Bus zum Flughafen Schönefeld in Ostberlin. Einen Direktflug nach Kiew gab es damals nicht. Es blieb nur der Umweg über Moskau mit einem mehrstündigen Zwischenstopp. Die Spieler besichtigten den Roten Platz, das Kaufhaus Gum, die Basilius-Kathedrale. Beim Wachwechsel der Garde am Lenin-Mausoleum begann ein verhängnisvolles Schneetreiben.

Der Bus brachte die immer noch gut gelaunte Truppe zum Inlandflughafen Wnukowo. Es schneite ununterbrochen. Dazu fegte ein eisiger Wind. Start- und Landebahnen waren im Nu schneebedeckt. Räumfahrzeuge schafften es nicht, die Piste startklar zu machen. An einen Weiterflug war vorerst nicht zu denken. Für die Mannschaft blieb nur die Hoffnung, dass sich der Schneesturm bald legen würde. Doch diesen Gefallen tat Petrus ihr nicht. Die Stimmung im VfB-Lager sank von Minute zu Minute.

Nach sechs Stunden Wartezeit kam das endgültige »Njet« der Flugleitung. Kurz nach Mitternacht wurden die Spieler in einen eiskalten Bus verfrachtet und in die Stadt zurückgefahren. Die Heizung funktionierte nicht, die Scheiben waren mit Eisblumen überzogen. Alles bibberte. Aus der Kälte ging’s dann rein in völlig überhitzte Zimmer eines drittklassigen Hotels. Die Koffer blieben am Flughafen.

Der nächste Morgen. Mit dem Bus wieder raus zum Flughafen. Nach weiteren drei Stunden Wartezeit endlich Start Richtung Kiew. Am Ziel beim Auspacken die nächsten Überraschungen: Die Klamotten waren steif gefroren, sogar die Zahnpasta. Koffer und Sporttaschen hatten die Nacht im Freien verbracht.

Unausgeschlafen und gerädert hatte der VfB im Zentralstadion gegen die Startruppe von Kiew keine Chance. Blochin, Onitschenko und die restlichen Nationalspieler wirbelten die Roten durcheinander. Es war dem kleinen Torwart Gerhard Heinze und seinen Vorderleuten Reinhold Zech und Willi Entenmann zu verdanken, dass sich die Niederlage mit 0:2 in Grenzen hielt.

Heinze präsentierte sich auch im Rückspiel in Galaform. Mehrfach verhinderte er einen frühen Rückstand. Erst als der ungarische Schiedsrichter Palotai ein Tor von Handschuh wegen angeblichen Handspiels annullierte, wachten die Stuttgarter auf. Unaufhörlich brandeten nun die Angriffe gegen die Dynamo-Deckung, die so unüberwindlich schien wie die Kreml-Mauer. Als Erster knackte sie Hermann Ohlicher, das zweite Tor erzielte »Charly« Handschuh.

Die Vorlage dazu lieferte »Buffy« Ettmayer. Der Österreicher wurde von einem Kiewer Kickstiefel am Kopf getroffen, blutete aus einer fünf Zentimeter langen Risswunde. In der Kabine nähte Vereinsarzt Dr. Stumpf die Wunde mit drei Stichen. »Buffy« kam mit einer weißen Haube zurück und wurde ungewollt die Attraktion der zweiten Halbzeit. »Die haben mich hergerichtet wie a Kasperl«, brabbelte er. Für das Happy End sorgte Bernd Martin. Der 18-jährige Benjamin, kurz vorher eingewechselt, erwischte zwei Minuten vor Schluss einen Pass von Entenmann und jagte den Ball, unhaltbar für Nationaltorwart Rudakow, zum 3:0 in die Maschen. Der VfB war eine Runde weiter und scheiterte erst im Halbfinale an Feyenoord Rotterdam.

9. GRUND

Weil die Prager Schwejks besser tricksen

Albert Einstein war ein Schwabe, auch Gottlieb Daimler, Robert Bosch, Ferdinand Graf Zeppelin, Friedrich Schiller, Eduard Mörike. Die Liste heller schwäbischer Köpfe ist lang, sehr lang. Einen knitzen Schwaben übers Ohr zu hauen ist schier unmöglich. Es sei denn, es kommen ein paar schlitzohrige Schwejks daher und überlisten ihn mit unlauteren Mitteln. So wie im Dezember 1978 in Prag, als der VfB sang- und klanglos aus dem Europapokal ausschied. Es war die dritte Runde im UEFA Cup. Stuttgart hatte den FC Basel und Torpedo Moskau ausgeschaltet, das Heimspiel gegen Dukla Prag locker mit 4:1 gewonnen. Ein beruhigendes Polster für das Rückspiel. Entsprechend gut gelaunt und zuversichtlich flog die Mannschaft an die Moldau.

Der Tag dort stand schon von Anfang an unter schlechten Vorzeichen. Dragan Holcer musste mit Rückenschmerzen passen, für ihn spielte Roland Hattenberger Libero. Der Platz war schneebedeckt, es herrschte klirrende Kälte. Das Barometer zeigte 20 Grad Minus. Die Tschechen hatten den Platz erst in letzter Minute geräumt. Darunter war alles vereist.

Die VfB-Spieler fanden keinen Halt auf dem gefrorenen Boden, rutschten aus, lagen pausenlos auf dem Eisparkett. Kein Wunder, unter ihren Fußballschuhen trugen sie 10 bis 13 Millimeter breite Lederstollen. So, wie sie es aus der Bundesliga gewohnt waren. Andere Stollen hatten sie nicht dabei.

Die Prager dagegen schraubten Aluminium-Stollen mit nur sechs Millimeter Durchmesser auf. Um die Standfestigkeit zusätzlich zu verbessern, spitzten sie diese Stollen nach der Schuhkontrolle durch den Schiedsrichter mit der Feile heimlich zu, was natürlich verboten war. Das Unheil für den VfB nahm seinen Lauf. Erst unterlief Dieter Hoeneß ein Kopfball-Eigentor. Dann ermöglichte ein Fehlpass des ausgerutschten Ersatz-Liberos Hattenberger das zweite Tor durch Vizek. Pelc per Foulelfmeter und Stambacher kegelten den VfB mit den nächsten beiden Toren zum 4:0-Endstand aus dem Wettbewerb. Ein Protest bei Schiedsrichter van Langenhove aus Belgien war nutzlos. Was der VfB nicht wusste: Im Gegensatz zur Bundesliga waren die schmalen Alu-Stollen im Europapokal erlaubt. »Das hätte man uns doch sagen müssen«, moserte Präsident Mayer-Vorfelder und kündigte einen Beschwerdebrief bei der UEFA an. Vielleicht hätte er vorher besser die Regeln studiert …

Um das Maß voll zu machen, wurde Nationalspieler Georg Volkert auch noch bestohlen. Während des Spiels drangen Diebe in sein Hotelzimmer ein und entwendeten alle Kreditkarten sowie 1000 Mark in bar.

10. GRUND

Weil er der Hölle von Turin entronnen ist

Der AC Turin hat einen Stier im Vereinswappen, der zum Angriff übergeht. Wie treffend. Wie die Stiere gingen die Italiener am 3. Oktober 1979 in der ersten Runde des UEFA Cups auf den VfB los.

Stuttgart fuhr nach dem Hinspiel mit einem mageren 1:0-Vorsprung zum Rückspiel nach Turin. Schon bevor es losging, machten die Tifosi Randale. Steine, Feuerwerkskörper, Nebelkerzen und Wasserbeutel flogen, als sich die VfB-Spieler im Stadio Communale zum Warmmachen auf den Rasen wagten. Zeugwart Jochen Seitz wollte ein paar Flaschen Wasser zur Bank tragen. Ordner versperrten ihm den Weg, schlugen auf ihn ein. Hinterher lief der arme Kerl tagelang mit einer Beule am Kopf durch die Gegend.

Auch auf dem Platz ging es brutal zur Sache. Walter Kelsch wurde von Verteidiger Vullo zweimal umgesäbelt. Mannschaftsarzt Dr. Laschner wollte ihn behandeln, da zog ihn Schiedsrichter Azim Azim-Zade aus Baku am Mantelkragen hoch und wies ihn vom Feld. Graziani foulte VfB-Libero Dragan Holcer – Gelb für den Turiner. Das war Roland Hattenberger zu wenig. Er griff dem Schiri in die Tasche, fingerte nach der Roten Karte. Azim-Zade, früher Boxer, drehte sich um und schlug zu. Mit der flachen Hand erwischte er den unschuldigen Bernd Klotz – Hattenberger hatte sich blitzschnell geduckt.

Eine Stunde lang hielt der VfB dem Druck der Turiner stand, dann erzielte Claudio Sala per Kopfball das 1:0. Ausgerechnet Sala, der sich eine Minute zuvor beim Sturz auf einen Fotografen-Koffer den Kopf blutig geschlagen hatte. Verlängerung. In der 104. Minute knallte Graziani den Ball gegen den Innenpfosten, von dort spritzte er zum 2:0 ins Netz. Stuttgart schien geschlagen.

120 Minuten waren abgelaufen, die Nachspielzeit lief. Hattenberger flankte hoch in den Strafraum, drei Turiner wehrten ab. Klotz köpfte den Ball zurück. Hermann Ohlicher kam von hinten, fetzte das Ding mit links ins Tor. »Handspiel«, reklamierten die Italiener. Vergeblich. Es blieb beim 2:1. Stuttgart war aufgrund des auswärts erzielten Tores in der nächsten Runde.

Nun brachen im Stadion alle Dämme. Die Ultra-Fans mit ihren Totenkopffahnen rissen die Umzäunung ein. Zogen die Plane vom Gitter, das den Spielerausgang sicherte. Im Steine-, Stangen- und Bolzenhagel rannten die VfB-Spieler um ihr Leben. Eine Hundertschaft Carabinieri rückte an, schoss Tränengas in die Menge.