6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Während es ja wirklich ein Kinderspiel ist, Fan des FC Bayern zu sein, braucht es in Fürth dafür schon echte Kerle, Hingabe zum schönsten Sport der Welt, viel Geduld und reichlich Demut. Als Dino der 2. Liga nach eineinhalb Jahrzehnten im Unterhaus schon als 'unaufsteigbar' verspottet, machte sich der Verein sein Schicksal schließlich zu eigen und zeigte damit, dass man auch im Profifußball mit reichlich humorigem Hintersinn und Wortwitz punkten kann. Die Spielvereinigung wird zwar immer zwischen notorischem Außenseiter und ewigem Ausbildungsverein angesiedelt sein, aber gerade das macht sie so liebenswert. Wer das Kleine, das Unvollendete, das Familiäre und das ewige Vor-sich-hin-Werkeln schätzt, muss die Spielvereinigung einfach ins Herz schließen. Fußball wird hier wahrlich noch gearbeitet, aber gewiss nicht in Nadelstreifenanzügen. Die Profis kommen mit dem Golf zur Arbeit, nicht im Maserati. Und die schönsten Siege werden regelmäßig gegen diesen Verein aus der Nachbarschaft gefeiert - selbstverständlich in der Gustavstraße, der inoffiziellen Partymeile der Spielvereinigung. EINIGE GRÜNDEWeil sich die Fürther Fans von der Staatsmacht nichts gefallen lassen. Weil Henry Kissinger einen Stehplatz hatte. Weil der Platzwart ein ganz lieber Lump ist. Weil ein Brasilianer den Torfluch beendete. Weil kein Luchs die Feier störte. Weil es 154 Minuten bis zur ersten Meisterschaft dauerte. Weil zwei Fürther das Wunder von Bern erlebten. Weil Eugen Hach noch einen Koffer in Fürth hat. Weil Johannes Geis mitten ins Herz der Nürnberger traf. Weil es am Laubenweg noch echte Cowboys gibt. Weil ein kleiner Vogel den Ronhof rettete. Weil Asamoahs Abgang ein magischer Moment war. Weil Edgar Prib einen Jungen-Traum lebte. Weil die Spielvereinigung vor dem Club Meister war. Weil 'Loddar' nie ein Thema war. Weil Fürth nie Nürnberg sein wollte. Weil ein 'Sir' Fürths Fußball kultivierte. Weil bei der Spielvereinigung auch das Bier 'Grüner' ist. Weil im Ronhof ein Licht aufgeht, wenn es dunkel wird. Weil Mourinho bei der Spielvereinigung spionierte. Weil Mike Büskens die 'Zigarettenbürschle' zusammenfaltete. Weil Roland Stein den großen FC Bayern aus dem Pokal schoss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

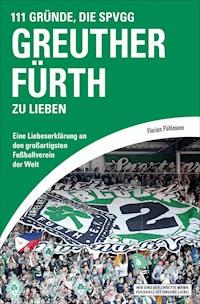

Florian Pöhlmann

111 GRÜNDE, DIE SPVGG GREUTHER FÜRTH ZU LIEBEN

Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt

VORWORT

ETIKETTENSCHWINDEL

Unaufsteigbar, ewiger Fünfter, Ausbildungsverein: Mit diesen Etiketten muss die SpVgg Greuther Fürth leben. Nur, was in Fußball-Deutschland in der Vergangenheit lange als ein Makel galt, haben sich beim Kleeblatt die Macher hinter den Kulissen und die Angestellten in kurzen Hosen längst zu eigen gemacht. Was einst ein vermeintlicher Nachteil schien, hat sich inzwischen als eine Marke etabliert. In Fürth wusste man schon seit jeher, sich mit nicht zu verändernden Gegebenheiten bestens zu arrangieren. Im täglichen Leben war und ist das nicht anders als auf dem Platz. Im mittlerweile aufgehübschten altehrwürdigen Ronhof haben Talente die Chance, sich auf hohem Niveau zu beweisen, und viele Jungprofis haben das Sprungbrett zur Bundesliga bereits genutzt. Die Liste ist lang und wird jedes Jahr länger. So wird in Fürth immer ambitionierter Sport geboten, und das Eigenkapitalkonto des grundsolide geführten Vereins wächst dank veritabler Ablöseeinnahmen kontinuierlich an. Sorgen um die Lizenz musste man sich in Fürth in den zurückliegenden beinahe schon zwei Jahrzehnten nach dem Zusammenschluss mit dem TSV Vestenbergsgreuth nie machen.

Im April 2012 gelang es dann sogar, eine Schublade, in der die Spielvereinigung feststeckte, für immer zu schließen. Die angeblich doch unaufsteigbaren Fürther waren in die Bundesliga aufgestiegen. Endlich. Zuvor war der Verein in grausamer Regelmäßigkeit auf Platz fünf in der zweiten Liga gelandet und musste sich deswegen Hohn und Spott gefallen lassen, weil das große Ziel wieder einmal verfehlt worden war. Das nagte an der Seele der Anhänger. Fürths Fans waren reichlich gefrustet, und schafften es dennoch, sich selbst aus dem Tal der Tränen zu befreien. Die »Unaufsteigbar-Tour« wurde erdacht, und was (vor allem) in der Chefetage zunächst nicht wirklich auf Begeisterung stieß, entpuppte sich schnell als ein rundum positives Signal: Die unbezahlbare Marketingstrategie wurde von einer ganzen Stadt angenommen und zu einem Lebensgefühl erhoben. Verkrampfte Anstrengungen wichen einer nie da gewesenen Lockerheit, mit der Rückschläge wesentlich leichter zu ertragen waren.

Wobei die beste Medizin gegen Tristesse noch immer Spiele gegen den Verein aus der Nachbarstadt sind. Der inzwischen zum Rekordabsteiger aufgestiegene ehemalige Rekordmeister taugt immer wieder aufs Neue dazu, die Spielvereinigung, ihre Anhänger und die Stadt Fürth wieder aufzurichten. Und die anschließenden Feierlichkeiten in der Partymeile Gustavstraße nach Derbysiegen genießen inzwischen schon legendären Charakter. Nach dem Relegations-Krimi ohne Happy End gegen den Hamburger SV im Mai 2014 warten in der zweiten Liga zumindest die direkten Duelle mit dem Erzrivalen. Die werden uns sicher trösten.

Florian Pöhlmann

KAPITEL 1

GEFEIERTE UND GEFEUERTE

DIE TRAINER

1. GRUND

Weil ein »Sir« in Fürth den Flachpass etablierte

Die Zahl der Bilddokumente aus jener Zeit, als das vergangene Jahrhundert noch kurze Hosen trug, sind überschaubar. Im Krieg ging vieles verloren, doch ein paar Schnappschüsse aus den Anfängen der Spielvereinigung sind noch erhalten. Immer wieder ist darauf auch ein Mann zu sehen, der die ersten Jahrzehnte beim Kleeblatt entscheidend prägen sollte. Es war »Sir« William Townley, der einst aus dem Mutterland des Fußballs ausgezogen war, um seine Passion von einer bis dahin noch weithin unbekannten Spielidee weiterzugeben.

Auf der Insel hatte sich Townley, den dort nur alle schnörkellos »Billy« riefen, bereits einen Namen gemacht. Der auf den Schwarz-Weiß-Bildern immer recht groß und drahtig wirkende Schlaks, der am 14. Februar 1866 in Blackburn das Licht der Welt erblickte, sollte mit seinem Wechsel 1888 von Olympic zu den Rovers eine steile Karriere beginnen. Im Jahr darauf gewann er mit den Rovers seine erste Meisterschaft, wurde Nationalspieler und trug sich beim umjubelten 9:1-Sieg am 15. März 1890 über den Erzrivalen Irland gleich zweimal in die Torschützenliste ein.

Townley war zweifellos das, was man heute einen Fußballer mit Starpotenzial nennen würde. Beliebt, begehrt, umjubelt. 1890 sollte sich seine Karriere ihrem Höhepunkt nähern. Als erster Spieler der Geschichte gelang ihm beim 6:1-Kantersieg der Rovers über Sheffield Wednesday ein Hattrick. Zwölf Monate später war es erneut Townley, der im Cupfinale im Mittelpunkt stand. Beim 3:1 im Londoner Kennigton Oval traf er zum 1:0 über Notts County und war damit lange Zeit der einzige Spieler, der in FA-Cup-Finals vier Tore erzielte. Erst Ian Rush überbot die Marke Townleys mit seinem fünften Finaltreffer 1992. Townley war ein Volksheld in seiner Heimatstadt, bis er sich eine schwere Kopfverletzung in einer Partie gegen Manchester City zuzog. Daraufhin musste sich der gelernte Lehrer jedoch nicht völlig neu erfinden, sondern durfte dem Fußball (glücklicherweise) treu bleiben. Nur nicht auf der Insel, weil dort die Pfründe vergeben schienen. Townley zog es also auf den Kontinent – ein Glücksfall für Deutschland und die Fürther Fußballer!

Nach Stationen beim DFC Prag, der damals in der deutschen Liga mitspielte, und dem Karlsruher FV, mit dem er 1910 Meister wurde, sollte Townley schließlich am Laubenweg anheuern. Beim Kleeblatt war man nach dem Einweihungsspiel des neu erbauten Ronhofs gegen den amtierenden Meister aus Karlsruhe (2:2) so begeistert von dem Stil, den Townley vermittelte, dass man den Engländer unbedingt als neuen Trainer verpflichten wollte. Es sollte der Beginn einer langen Liebesbeziehung sein.

Von Juni 1911 bis kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gelang Townley eine Art sportliche Revolution. Wurde der Fußball bis dahin mit einer oftmals chaotisch wirkenden Taktik vorwiegend gearbeitet und gekämpft, vermittelte Townley dem Kleeblatt seine Philosophie vom Fußball mit kurzem, schnellem Passspiel. Stoppen, schauen, passen – diese Abfolge legte der Engländer als Basis allen Erfolges fest. Die bis dahin sportlich ohne große Bedeutung gebliebene Spielvereinigung sollte sich in Süddeutschland daraufhin schnell etablieren.

Als der erste große Erfolg bevorstand, war Townley aber bereits weitergezogen. Den Lockrufen des FC Bayern München konnte man schon damals kaum widerstehen, und so kam es, dass die Spielvereinigung in ihrem ersten Meisterschaftsfinale am 31. Mai 1914 gegen den haushohen Favoriten VfB Leipzig mit 3:2 nach Verlängerung in der 154. Minute ohne den Bauherrn des Fürther Flachpasses den ersten Titel der Vereinsgeschichte feierte.

Das Kapitel Townley war damit aber noch längst nicht beendet. In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft kehrte er 1926 wieder an den Laubenweg zurück. Aufbruchstimmung machte sich schnell breit, Townleys Glanz und Gloria färbten ab. Im Endspiel am 13. Juni besiegte das Kleeblatt die chancenlose Elf von Hertha BSC Berlin dank ihrer geschmeidigen Kombinationssicherheit mit 4:1. Ganz Fürth war auf den Beinen und bereitete dem Dream-Team bei seiner Rückkehr einen begeisternden Empfang. Auch der »Sir« war ergriffen und erklärte Fürth kurzerhand zu seiner »zweiten Vaterstadt«.1

Townleys Mission hatte Erfolg gehabt, und der Meistermacher konnte im Oktober 1927 weiterziehen. In Fürth aber erinnerte man sich auch in den folgenden Jahren nur zu gerne an den stilbildenden Engländer. Immer dann, wenn die Mannschaft nicht so spielte, wie sich das die steigende Zahl von Fans und der Vorstand wünschten, machte sein Name die Runde. Im September 1930 gab der inzwischen 64-Jährige sein drittes Gastspiel in der Kleeblattstadt, das mit einem umjubelten 4:1-Sieg über den 1. FC Nürnberg zur Einweihung der vergrößerten Tribüne im Ronhof standesgemäß begann. Im darauffolgenden Jahr holte Townleys Elf noch die Süddeutsche Meisterschaft, zeigte sich aber als launische Diva, weil herausragenden Auftritten wie dem 7:1 gegen den Vizemeister TSV 1860 München regelmäßig Abstürze folgten. Drei Tage nach dem 0:1 beim VfB Stuttgart kehrte Townley am 1. März 1932 Fürth endgültig den Rücken. Es war das Ende einer Epoche, die erfolgreichste Zeit der Spielvereinigung im deutschen Fußball ging zu Ende. Townley kehrte in seine Heimat zurück, 1950 verstarb er mit 84 Jahren in der Küstenstadt Blackpool.2

2. GRUND

Weil Paul Hesselbach so schön schreien kann

Heute sieht man ihn unter der Woche häufig am Golfplatz im Fürther Stadtteil Atzenhof. Dort läuft er beschwingt mit der Schlägertasche auf dem Rücken, wirkt völlig entspannt und lässt den Herrn einen guten Mann sein. Daran ist nun überhaupt nichts Verwerfliches, und ein Golfplatz ist für einen Mann in den besten Jahren ein durchaus angebrachter Ort, seine Zeit sinnvoll zu verbringen. Von Freitag bis Sonntag ist Paul Hesselbach aber dann in ganz Deutschland unterwegs. Als Scout der Spielvereinigung, wie Talentspäher heutzutage genannt werden. Das aber war nicht immer so.

Der am 6. Juli 1952 geborene Nürnberger füllte beim TSV Johannis 1883 die Rolle zwischen den Pfosten in der Jugend so gut aus, dass bald der Club auf ihn aufmerksam wurde, bei dem er bis zu seinem 22. Lebensjahr bleiben sollte. Im Rückblick eine lässliche Sünde. Nach drei weiteren Spielzeiten beim FC Amberg wechselte der kräftige Torhüter zu Bayern 05 Uerdingen, verbrachte dort sechs erfüllte Jahre, ehe er seine Wanderschaft als Profi fortsetzte. Borussia Mönchengladbach, Stuttgarter Kickers und TuS Schloß Neuhaus (der heutige SC Paderborn) hießen seine weiteren Stationen in der ersten und zweiten Liga, ehe er im reifen Fußballalter von 36 Jahren die Laufbahn beim ASV Herzogenaurach in der fränkischen Heimat ausklingen ließ. Auf insgesamt 72 Bundesligaspiele und 143 Einsätze im Unterhaus brachte es Hesselbach, der schon als Torwart seine Vorderleute lautstark dirigiert hatte.

Der mit gefühlten 100 Kilo bei einer Körpergröße von 1,90 Meter eher kantige Typ, dessen Charakter in den entscheidenden Fragen durchaus seiner Statur gleicht, machte sich dann auch schnell als Trainer einen Namen in der Region. Den größten Erfolg feierte er in seiner zweiten Amtszeit (1991–93 und 1994–96) zweifellos beim TSV Vestenbergsgreuth, den er an einem lauen Sommerabend zu einer der größten Pokalsensationen führte: Der 1:0-Triumph der damals in der Drittklassigkeit beheimateten Feierabendfußballer am 14. August 1994 gegen den haushohen Favoriten FC Bayern München mit all seinen Stars stellt einen Meilenstein in der Vereinshistorie dar.

Signore Giovanni Trapattoni, den die Bayern erst einige Wochen zuvor geholt hatten, soll bei der bloßen Nennung des Wortes »Vestenbergsgreuth« noch heute Wutanfälle bekommen. Seine Millionäre hatten den Außenseiter schlichtweg völlig unterschätzt. »Anders kannst du als Amateurklub die Bayern auch nicht schlagen. Du musst darauf hoffen, dass sie gedanklich schon beim nächsten schweren Bundesligaspiel sind, dann ein Tor machen und darauf hoffen, dass sie mit zunehmender Spielzeit immer nervöser werden«, blickte Hesselbach in einem Interview mit dem kicker eineinhalb Jahrzehnte nach dem Sensationssieg im Nürnberger Stadion noch einmal zurück.3

Damals feierte Hesselbach mit hocherhobenen Händen, sein Puls raste – wie so häufig in seinem Leben. Das brachte ihm den Ruf ein, ein hervorragender Motivator zu sein, aber eben auch, bisweilen höchst impulsiv deutlich über das Ziel hinauszuschießen. Kamen Spieler auf dem Platz ihren Pflichten seiner Meinung nach etwas zu schludrig nach, rief er sie zur Ordnung. Und zwar so, dass man seinen Unmut auch noch in 100 Metern Entfernung deutlich hören konnte. Zuschauern, die in so einem für sie höchst unglücklichen Fall unmittelbar neben der Trainerbank standen, konnte das schon mal einen handfesten Tinnitus bescheren.

Diplomatie war nie seine Sache. Das spricht für Hesselbach als grundehrliche Haut, sorgte aber auch für die ein oder andere Aufregung. In seiner Zeit als Co-Trainer bei der Spielvereinigung seit 1997 war Hesselbach mit seinem Status nie ganz zufrieden. Oder genauer: Mit dem Nordlicht Uwe Erkenbrecher, das zwischen November 2000 und August 2001 offiziell sein Vorgesetzter war, konnte der brummige Ur-Franke überhaupt keine Gemeinsamkeit entdecken. Da schrie man sich schon mal quer über den Trainingsplatz an, weil Erkenbrecher anordnete, ein paar Hütchen zu einem Dreieck aufzubauen, Hesselbach dem aber nicht folgen wollte.

Als er nach dem Abgang von Erkenbrecher im Sommer selbst die Verantwortung beim Zweitligisten übernahm, sorgte sein Dickschädel dafür, dass er sich als erster Trainer der Bundesligahistorie nur drei Monate später quasi selbst entließ. Vorausgegangen war dem ein Streit mit dem damaligen Kleeblattkapitän Mirko Reichel, den Hesselbach vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am 27. Oktober kurzerhand aus dem Kader warf. Vizepräsident Wolfgang Gräf informierte den Fürther Vereinsboss Helmut Hack, der sich Böses ahnend sofort aus Vestenbergsgreuth aufmachte, um eine drohende Eskalation der Situation zu verhindern. Hesselbach bekam davon Wind, schäumte, weil er seine sportlichen Kompetenzen gefährdet sah, und stieg stinksauer in sein Auto. Der Überlieferung nach mit den Worten: »Dann macht euren Scheiß doch alleine.«

Man war allenthalben brüskiert. Hesselbach sowieso. Hack aber auch. Der Mannschaftsbus fuhr jedenfalls mit dem begnadigten Reichel, aber ohne Hesselbach, der auch telefonisch nicht zu erreichen war, am Freitag in Richtung Karlsruhe. Co-Trainer Werner Dreßel musste tags darauf alleine auf der Bank Platz nehmen, und für Hesselbach gab es kein Zurück mehr. Nicht nur, weil die Fürther Elf die Partie mit 2:4 verlor. Hack wertete das Szenario entgegen allen späteren Beschwichtigungsversuchen Hesselbachs als unprofessionelles Verhalten. Ein Gericht bestätigte, dass der freiwillige Abgang mit einer einseitigen Vertragsauflösung gleichzusetzen und damit das Ende des Beschäftigungsverhältnisses durchaus rechtens sei. Aber im Fußball ist es ja wie im Leben: Bekanntlich sieht man sich mindestens zweimal. Jahre später war Hacks Zorn verraucht, weshalb man wieder zusammenfand und Hesselbach nun einem Job nachgeht, der seinen Pulsschlag nicht tagtäglich auf den Prüfstein stellt.

3. GRUND

Weil Uwe Erkenbrecher kein Weg zu steil war

Zu der großen Schar der Trainer, die in den zurückliegenden über 100 Jahren bei der Spielvereinigung gewirkt haben, gesellte sich im November 2000 auch Uwe Erkenbrecher. Als Nachfolger des zu Arminia Bielefeld abgewanderten Benno Möhlmann und Interimstrainer Paul Hesselbach trat er seinen Dienst am Laubenweg an. Nicht einmal zwölf Monate später war er im August 2001 wieder weg, weil sein sportlicher Wert von einer recht überschaubaren Größe blieb – allein sein Unterhaltungsfaktor war aus heutiger Sicht unbestritten groß.

Das aus Delmenhorst stammende Nordlicht, das mit dem Zweitliga-Aufstieg des VfL Wolfsburg 1991 seinen bis heute größten Erfolg als Trainer gefeiert hatte, heuerte in einer Phase beim Kleeblatt an, als der Verein gerade auf der Suche nach sich selbst war. Findungsphase wird so etwas in psychologischer Hinsicht genannt. Man war sich nicht ganz klar, wo man sich selbst einreihen sollte in einer zweiten Liga, in der viele Traditionsteams mit wesentlich bedeutenderen finanziellen Möglichkeiten den Ton angaben. Fürth stand irgendwie mittendrin, etabliert war man noch längst nicht, das Image der ewig nur gegen den Abstieg strampelnden grauen Maus sollte einem aber auch nicht langfristig anhaften. Zumindest in diesem Zusammenhang kam Erkenbrecher wie gerufen.

Ein Mann wie ein Wirbelsturm, so darf man im Rückblick über Erkenbrecher urteilen. Und der überkam den ganzen Verein. Wenn seine Jungs in Heimspielen trafen, ließ er sich vor der Haupttribüne des Ronhofs mit hocherhobenen Händen feiern. Im Stile eines ganz großen Meisters der Branche. Seht her, das ist mein Werk, mein Stil, meine Philosophie, mein Erfolg – so in etwa sollte man seine Gesten interpretieren. Erkenbrecher, der Zampano. Irgendwie lustig, aber irgendwie auch immer viel zu dick aufgetragen. Und das führte zu teils kuriosen Begebenheiten.

Im Sommertrainingslager machte der Tross der Spielvereinigung im Chiemgau halt. Am freien Tag, so befand Erkenbrecher für sich und damit natürlich auch für seinen Stab, sei ein Besuch des größten und bekanntesten Berges der Gegend obligatorisch. In der Schwebebahn, die zur Kampenwand hinaufführte, sprach Erkenbrecher noch einer Dame Mut zu, die ob der schwindelerregenden Höhe doch etwas mehr als nur Respekt zeigte. Als die Bahn auf halber Höhe einen recht überraschenden Stopp einlegte und die Hoch-Tief-Bewegung der Gondel deutlicher wurde, habe der Fürther Trainer wohl nur ein recht gequälte Lächeln hervorgebracht. »Das muss jetzt ja auch nicht sein«, soll Erkenbrecher wesentlich kleinlauter als noch vor Beginn der Fahrt gesagt haben.

Nur Minuten später war die Leichtigkeit des Seins aber wieder an der Beschwingtheit seiner Schritte abzulesen. Zurückhaltung war ja ohnehin nicht seine Sache. Je höher der Berg, je steiler der Weg, desto mehr legte Erkenbrecher zu. Vor der durchaus imposanten Wand angekommen, schien Erkenbrecher auch noch der Geist von Luis Trenker zu überkommen. Womöglich hatte er auch mal nur einen dieser knisternden Schwarz-Weiß-Filme aus der Urzeit des Kinos gesehen, in denen der Südtiroler Bergfex seinem Filmvater mit einer romantisch anmutenden Dialektik zuruft: »Vodder, ich muass auffi, der Berg ruft.« Von einem derartigen Pioniergedanken beseelt, war Erkenbrecher jedenfalls nicht zu halten. Mit Turnschuhen wenig adäquat ausgerüstet, machte sich der Trainer tatsächlich auf, die steile Wand zu besteigen. Meter um Meter kraxelte er nach oben, nur dem unten wartenden Zeugwart Sepp Gran wurde es angst und bange. Womöglich, weil der im Gegensatz zu Erkenbrecher die nicht wenigen Kreuze am Fuße der Wand gesehen hatte, die darauf hinwiesen, dass hier beileibe nicht jeder Kletterausflug gut ausgegangen war. Es brauchte jedenfalls ein paar mehr salbungsvolle Worte, um Erkenbrecher zur sicheren Rückkehr zu bewegen.

Erkenbrechers Show-Faktor – Glamour wäre doch etwas zu viel des Guten für den überzeugten Trainingsanzugträger – sollte sich in sportlicher Hinsicht nicht niederschlagen. Zwar beendete die Mannschaft die Saison 2000/01 nach Höhen und Tiefen auf dem insgesamt zufriedenstellenden fünften Platz. Das war durchaus ordentlich, Erkenbrechers Spielstil ließ die Aussicht auf eine goldene Zukunft aber nicht zu. Nach einem äußerst glücklichen Sieg am vierten Spieltag der neuen Saison beim SSV Reutlingen, damals von Fürths Aufstiegstrainer Armin Veh betreut, zeigte sich der spätere Stuttgarter Meistermacher einigermaßen verblüfft vom Fürther Spiel. Veh begab sich nach dem 1:0-Sieg der Spielvereinigung durch einen Kopfballtreffer von Petr Škarabela auf die Suche nach dem Oberbegriff für das, was er da gerade gesehen hatte. »Ich habe keine Ahnung, was das war, aber mit Fußball hatte das nichts zu tun«, soll Veh der Legende nach im kleinen Kreis gesagt haben. Womöglich war das an diesem Freitagabend auch Helmut Hack zu Ohren gekommen. Jedenfalls zitierte er Erkenbrecher 48 Stunden später zu sich und beendete dieses Kapitel.

4. GRUND

Weil Thomas Kost immerhin ein guter Scout war

In Fürth ließ man sich Zeit. Zwei Monate waren bereits ins Land gegangen, als Präsident Helmut Hack kurz vor Torschluss des Jahres 2003 einen Nachfolger für den beurlaubten Eugen Hach präsentieren konnte. Am 30. Dezember setzte Thomas Kost seine Unterschrift unter einen Eineinhalbjahresvertrag. Wer? Thomas Kost? Der war bis dahin allenfalls Insidern der Branche bekannt und natürlich einigen Fürthern, weil er bis März 2002 die Amateure des Kleeblatts trainiert hatte. Ansonsten aber waren die Meriten des 34-Jährigen im bezahlten Fußball überschaubar. Als Co-Trainer von Reinhold Fanz hatte er vier Jahre lang bei Hannover 96 Erfahrungen im Profigeschäft sammeln dürfen. Mehr aber auch nicht, denn selbst hatte Kost nie in höheren Gefilden gegen den Ball getreten.

Das muss nun nicht zwingend ein Grund für fehlende fachliche Qualifikation sein. Das war Kost, der vor seinem Amtsantritt am Laubenweg als Scout für den englischen Weltklub Arsenal London gearbeitet hatte, auch gar nicht vorzuwerfen. Im Rückblick aber kamen damals eben einige unglückliche Umstände zusammen, die Kost das Regieren deutlich erschwerten. In den zwei Monaten der Suche hatte sich auch der damalige Co- und zum Interimstrainer aufgestiegene Werner Dreßel Hoffnungen auf den Posten des Chefs gemacht. Offen ausgesprochen hatte das der knurrige Unterfranke, der für Werder Bremen, den Hamburger SV, den Club und Borussia Dortmund insgesamt 229 Mal in der Bundesliga gestürmt hatte, aber wohl nicht, oder Hack hielt ihn schlichtweg für nicht geeignet. Jedenfalls wollte sich Dreßel nicht in die Rolle des zweiten Mannes fügen. Schon gar nicht mit so einem Greenhorn vor der Nase. Nicht einmal zwei Wochen nach Kosts Amtsantritt eskalierte die Situation: Im Winter-Trainingslager im spanischen Málaga stellte Dreßel seine Lustlosigkeit offen zur Schau. Mal saß er während der Einheiten nur auf einem Ball, mal trabte er an der Seitenlinie mit verschränkten Armen einem Ball hinterher und beantwortete die bei den mitgereisten Journalisten aufkommenden Fragen lediglich lapidar: Er wolle herausbekommen, ob der Ball auch Effet annehme.

Die medialen Reaktionen waren entsprechend. Hack sah sich genötigt, dem Fürther Tross einen Besuch in Málaga abzustatten und die Wogen wieder zu glätten. Es ist davon auszugehen, dass ein präsidiales Machtwort folgte: Dreßel hatte sich zu fügen und die Mannschaft gefälligst auf den neuen Chef zu hören. Diese Anweisung aber muss abgezockten Profis wie einem Marcus Feinbier zum einen Ohr hinein- und flugs zum anderen wieder hinausgegangen sein, wie man die Fürther in den Wochen darauf Fußball spielen sah Das Team, das Kost auf dem zehnten Tabellenplatz übernommen hatte, lag nach einer 1:3-Niederlage in Unterhaching, dem 2:2 zu Hause gegen Jahn Regensburg und der 0:2-Schlappe bei Eintracht Trier punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz auf Rang zwölf. Die Fürther Elf wirkte uninspiriert, schien taktisch vollkommen daneben und erweckte den Eindruck, als würde sie sich nicht gegen das drohende Unheil stemmen. Die Ratlosigkeit war allenthalben greifbar.

Die Hintergründe der Misere waren Thomas Kost wohlbekannt, einen Ausweg fand er aber nicht. Auf die Frage eines Journalisten, wie es denn nun weitergehe, zuckte er lediglich mit den Schultern. Mit einem Blick, der ins Leere ging. Derweil stand der Präsident auf der Tribüne. Alleine, mit sich und seinen Gedanken, wie er den Betriebsunfall Thomas Kost am schnellsten reparieren könnte.

72 Stunden später war in Hack die Entscheidung gereift: Kost musste am 16. Februar 2004 wieder gehen, nach nicht einmal zwei Monaten und nur drei Spieltagen. Es war einer der schnellsten Rauswürfe in der Geschichte des deutschen Fußballs. Exakt 47 Tage hatte sich der Trainernovize am Laubenweg versuchen dürfen, ehe Hack seine Mission für gescheitert erklärte und damit natürlich auch seinen Fehler bei der Auswahl des Übungsleiters zugeben musste. Immerhin hatte Hack mit der Wahl von Kosts Nachfolger mehr Glück: In Fürth besann man sich auf einen alten Weggefährten. Von Arminia Bielefeld kehrte ein gewisser Benno Möhlmann zurück, der in den folgenden Jahren das Kleeblatt entscheidend prägen sollte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.

5. GRUND

Weil Bumbes Schmidt immer für einen Spruch gut war

Die Rivalität zwischen Fürth und seinem größeren Nachbarn ist in unendlich vielen Geschichten belegt. Die unbestrittene fränkische Hassliebe wird aber auch gerne geschürt und mit allerlei Anekdoten befeuert, selbstverständlich von allen Beteiligten. So kursiert seit Jahrzehnten eine Mär über den gebürtigen Fürther Hans Schmidt, der in Franken nur »Bumbes« genannt wurde. Der erblickte am 23. Dezember 1893 in der Kleeblattstadt das Licht der Welt, und dem Bumbes erging es wie so vielen seiner Sandkastenkumpels. Für das neue Spiel, das sich auch in Fürth zu Beginn des 20. Jahrhunderts rasend schnell etablierte, war er Feuer und Flamme. Bald rannte er lieber dem Ball hinterher als in die Schule. Bei der Spielvereinigung gab er mit 17 Jahren seine Premiere in der ersten Mannschaft. Als kampfstarker linker Läufer, der, wie im Fürther Archiv nachzulesen ist, nie ein Spiel verloren gab, etablierte er sich schnell als Führungsfigur. Seine Qualitäten sprachen sich in Fußball-Deutschland herum: Am 18. Mai 1913 debütierte Schmidt in der Nationalmannschaft bei der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz.

Bumbes näherte sich da dem Höhepunkt seiner sportlichen Schaffenskraft. Als die Spielvereinigung am 31. Mai 1914 ihren ersten Meistertitel holte, hatte der linke Läufer der Partie seinen Stempel aufgedrückt. In der Verlängerung flog die Kämpfernatur wegen eines wohl etwas zu harten Einsteigens nach 138 Minuten vom Platz. 16 Minuten später durfte Bumbes trotzdem jubeln, weil den Fürthern das entscheidende 3:2 gegen den VfB Leipzig geglückt war. Schmidt hatte sich einen Traum erfüllt – mit seinem Heimatklub Deutscher Meister und ein gefeierter Fußballer in seiner Stadt zu werden. Doch der bald darauf ausbrechende Erste Weltkrieg hinterließ seine Spuren, sowohl bei der Spielvereinigung als auch bei Bumbes. 1919 kehrte er dem Ronhof reichlich überraschend den Rücken und heuerte beim Ortsrivalen TV 1860 Fürth an. Dort blieb er drei Jahre, der Erfolg kehrte aber erst wieder zurück, als er 1922 zum 1. FCN wechselte. Am Laubenweg werden sie das zweifellos nicht gerne gesehen haben, zumal er in den folgenden Jahren mit 297 Spielen für den Erzrivalen ein wichtiger Faktor wurde.

Nun wird dem Fürther an sich schon seit jeher nachgesagt, ein Freigeist zu sein. Gesetze wurden seit Jahrhunderten so ausgelegt, dass man seine Nischen fand, und selbst Bumbes’ Sündenfall wurde ihm schließlich verziehen. Viele Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahre 1929 durfte sich Schmidt als Trainer beim Kleeblatt versuchen. Man schrieb den 1. Oktober 1956, als es wieder mal gegen die Nürnberger ging: Ein herrliches Spiel, erinnern sich noch heute viele alte Kleeblatt-Fans an ein 7:2 der Fürther, noch dazu im Feindesland errungen. »Fürths quirliger Sturm hetzte die Club-Abwehr zu Tode«, umschrieb das Sport Magazin das Geschehen auf dem Rasen martialisch.4 Diese Demontage muss den Club reichlich blamiert haben, und in solchen Fällen sucht man ja gerne nach Ausflüchten. Wahrscheinlich war der Rasen zu nass, der Ball zu platt, das Essen vor dem Spiel zu schwer oder schlichtweg die Tagesform keine gute. Es ist davon auszugehen, dass all die Erklärungsversuche die erhitzten Gemüter nicht beruhigen konnten. Was liegt da näher, als eine Geschichte in die Welt zu setzen, die alles andere in den Hintergrund treten ließ? Bumbes, der schlichte Kämpfer, dem Fußball über alles ging, musste dafür herhalten. »Das Herz hat mir geblutet, wie die gespielt haben«, wird er seitdem in vielen Geschichten über die fränkische Rivalität zitiert, und der damalige Fürther Trainer soll diese an sich nicht ehrenrührige Spielanalyse mit diesem legendenbildenden Satz beendet haben: »Ausgerechnet die Blödel aus Fürth gewinnen das.« Dass Zitate aus dem Zusammenhang gerissen oder gar verfälscht wiedergegeben werden, ist keine Erkenntnis allein unserer Zeit. Über den Wahrheitsgehalt dieses Spruchs kann man in Fürth nur milde lächeln. Bumbes Schmidt, nach dem heute Block 40 im Nürnberger Stadion benannt ist, feierte als Trainer durchaus beachtliche Erfolge. Mit dem FC Schalke 04 wurde er dreimal Deutscher Meister – ein Kunststück, das er mit dem VfR Mannheim 1949 wiederholte. Bumbes starb am 31. Januar 1971 im Alter von 77 Jahren.

6. GRUND

Weil Eugen Hach keinen Koffer in Fürth hatte

Trainer sind alle Kontrollfreaks. Einer wie der andere. Akribisch bereiten sie sich auf jeden Gegner vor, analysieren die Spiele des nächsten Kontrahenten, beobachten, kundschaften aus, erkennen Ansätze und wollen jedes Risiko, von irgendetwas überrascht zu werden, möglichst vermeiden. Eugen Hach bildete da keine Ausnahme. Obendrein müssen Fußballprofis, die sich nicht großartig von einem Sack Flöhe unterscheiden, auch irgendwie geführt werden. Ein paar simple Verhaltensregeln, einige klare Ansagen – und schon läuft das Zusammenleben zwischen Trainer und seinen Schützlingen zumeist recht reibungslos. Wenn sich so ein Kontrollfreak aber mit etwas völlig Unvorhergesehenem beschäftigen muss, kann das mitunter zu recht lustigen Anekdoten führen. Im Rückblick kann Eugen Hach über eine Begebenheit im Sommer 2003 zumindest schmunzeln, damals aber schien sie alles andere als lustig.

Eugen Hach war schon immer ein Freund klarer Worte. Es war nicht immer ganz fein und schon gar nicht immer nett, was der ehemalige Profi auf und abseits des Trainingsplatzes von sich gab. Als »Rumgeschwuchtel« wurde eine aufreizend lässige Ballbehandlung von ihm gebrandmarkt, die orangefarbenen Leibchen waren für den kernigen Pfälzer die erklärte »Schwuchtelfarbe«, und bei missglückten Flanken riet er Spielern schon mal quer über den Platz, den Finger doch bitte schön aus dem Allerwertesten zu nehmen. Hach war, auch wenn sich das in diesem Zusammenhang womöglich unpassend anhört, sicher kein Schwulenfeind. Es war nur seine nicht immer charmante Art, etwas deutlich anzusprechen. Das konnte man mögen oder auch nicht, aber jedermann in seinem Umfeld wusste gleich, woran er war. Hach war so etwas wie der Fels in der Brandung. Wenigstens sah er sich selbst so. Bis zu einem herrlichen Sommertag im August 2003.

In Großaspach hatte Hach das Trainingslager im dort beheimateten Sonnenhof aufschlagen lassen. Richtig. Bei dem Mann an der Seite von Schlagerstar Andrea Berg, der als Hotelier und Spielerberater zu Hach schon lange eine recht freundschaftliche Verbindung pflegte. Aber das nur nebenbei. Abends wurde bei einem Gläschen erlesenen Rotweins mit dem Chef des Sonnenhofs über Fußball philosophiert und tagsüber brav trainiert. Kurzum: Der Fürther Tross einschließlich seines Trainers konnte sich hervorragender Bedingungen gewiss sein. Alles schien perfekt. Nun war Hach aber nicht immer nur Trainer in Fürth gewesen. Ehe er die Spielvereinigung am 30. Oktober 2001 übernahm, stand er bei Alemannia Aachen drei Jahre lang in Lohn und Brot. Es waren fette Jahre, wie man nachlesen kann. Der Vorstand des damals schon in finanzielle Schieflage geratenen Vereins flog im Privatjet zu Auswärtsspielen, während Hach seinem Team »Demut und Bescheidenheit« predigte.5 Am nächsten Tag soll der Trainer allerdings mit einer etwa 200.000 Mark teuren Nobelkarosse mit Stern auf dem Kühler zur Arbeit in Aachen erschienen sein. Bei einer Mannschaftsfeier brachten die Spieler daraufhin einen Toast auf »Demut und Bescheidenheit« aus.

Diese Reminiszenz an seine Aachener Zeit hatte insofern etwas mit der Spielvereinigung zu tun, als dass Hach die Vergangenheit einholte. Während die Alemannia das klaffende Loch in der Kasse mit rund 4,5 Millionen Euro irgendwann nicht mehr verheimlichen konnte, trat die Staatsanwaltschaft auf den Plan, weil Steuer- und Wirtschaftsprüfer eine gefälschte Quittung über eine Ablösesumme für den australischen Abwehrspieler Mark Rudan aufgedeckt hatte. Ein gewisser »Bill Collins« soll 290.000 Mark in bar erhalten haben. Und so etwas nimmt man ja nicht in einer Plastiktüte mit. Ein kleiner Fehler auf der Quittung machte die Ermittler hellhörig – der Beginn der Kofferaffäre. Rudan wurde verhaftet, ebenso der ehemalige Schatzmeister, die Geschäftsstelle durchsucht, Spielervermittler angeklagt. Die Staatsanwaltschaft durchleuchtete sämtliche Transfers und Zahlungsvorgänge, und damit wohl auch eine Abfindungszahlung an Eugen Hach nach seiner Demission am 30. September 2001.

Ein Umstand, der den damaligen Fürther Trainer doch überrascht haben muss. Jedenfalls wirkte Hach im August 2003 doch reichlich verdattert, als Team-Manager Sascha Breese in die Mitte des Trainingsplatzes in Großaspach zu Hach eilte und ihm das Handy mit den Worten übergab: »Trainer, für Sie, die Staatsanwaltschaft.« Der Trainer soll an diesem Tag noch häufiger telefoniert haben. Mit wem er über was gesprochen hat, ist nicht überliefert. Womöglich mit seiner Frau Beatrix, die sämtliche Geldgeschäfte für ihn regelte. Oder auch mit seinem Steuerberater. Wie auch immer. Hach, dem auch vorgehalten wurde, Werbeeinnahmen aus dieser Zeit nicht ordnungsgemäß deklariert zu haben, wurde nicht angeklagt, musste aber als Zeuge vor dem Landgericht Aachen in dem Steuerstrafverfahren rund um die Alemannia aussagen. Angesprochen auf die auffallend häufige Zusammenarbeit mit dem angeklagten Spielvermittler, antwortete Hach dem Richter: »Wenn Sie zum Metzger gehen und Ihnen schmeckt die Schinkenwurst, gehen Sie doch auch immer wieder hin.«6

Eine große Zukunft war Hach, der zweimal knapp den Aufstieg verpasste, beim Kleeblatt aber nicht mehr beschieden. Der harte Hund zerstritt sich ein paar Monate später mit dem halben Verein. Erst bekam Co-Trainer Werner Dreßel nach einem Eklat in der Kabine über das vom Assistenten angesetzte Auslaufen sein Fett weg. »Das Einzige, was übersäuert ist, bist du in deinem Kopf.«7 Wenig später legte sich Hach dann auch noch mit dem Präsidenten an und sprach in einer Wutrede öffentlich von der »Greuther Mafia«.8 Nicht einmal 24 Stunden später wurde Hach am 5. November 2003 in Fürth entlassen.

Sein Lebensweg blieb dramatisch. Am 19. Dezember 2007 erlitt er in seinem Haus im französischen Alsting einen Hirnschlag, konnte aber in einer siebenstündigen Notoperation gerettet werden und arbeitete sich in vielen Stunden in der Reha wieder zurück ins Leben. Hach kämpfte, so wie er es in 227 Zweitligaspielen für Saarbrücken und Aachen immer getan hatte. Der Schicksalsschlag hatte dem harten Hund von einst weiche Konturen gegeben. In Fürth ist er längst wieder ein gern gesehener Gast, wenn er ab und an auf der Tribüne Platz nimmt. Einen Koffer hat er aber nie dabei.

7. GRUND

Weil der Bruno so schön (teuer) war

Ältere Jahrgänge unter uns mögen sich noch an diese Werbung erinnern: Aus dem Flugzeug steigt eine löwenmähnige Blondine, in Hamburg regnet es mal wieder, beim Zwischenstopp in München ist es ziemlich windig, nach dem Weiterflug nach Rom brennt in der italienischen Hauptstadt natürlich die Sonne. Doch die Frisur hält und sitzt perfekt. Jedes Mal. Die Frau, die für die Firma Schwarzkopf und Dreiwettertaft stets wie frisch geföhnt aus dem Flieger stieg, hieß übrigens Tammy Hopkins. Sie hatte den Vorzug vor Bruno Labbadia erhalten. Der hatte in den 80er-Jahren, als dieser Spot gedreht wurde, tatsächlich auch anderes zu tun. Labbadia schoss Tore, nicht wenige, genaugenommen 103 in insgesamt 328 Bundesligaspielen für den Hamburger SV, den 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, Werder Bremen und den 1. FC Köln. Nachdem er 2003 seine aktive Karriere beendet hatte, entschied sich Labbadia, dem Fußball treu zu bleiben und sich fortan als Trainer zu versuchen. Seine erste Station war sein Heimatverein SV Darmstadt 98, ehe ihn Helmut Hack mit dem unwiderstehlichen Blick für Talente aller Art 2007 zur Spielvereinigung lotste.

Um Labbadia zu erklären, muss man seine Geschichte kennen. Seine Eltern waren in den 50er-Jahren aus Italien übergesiedelt. Als eines von sieben Kindern wuchs er unweit der hessischen Kleinstadt Schneppenhausen in einfachen Verhältnissen auf einem Bauernhof auf. In der Schule machte damals das böse Wort vom »Spaghettifresser« die Runde, weshalb Labbadia auch keinen Zugang zur Sprache seiner Eltern fand und sich weigerte, Italienisch zu lernen. In dieser Zeit muss sich in ihm auch der Wunsch entwickelt haben, diesem Druck der Arbeiterklasse zu entfliehen und sich eine Existenz fernab der Reglementierungen seiner Jugend aufzubauen. Der Fußball bot die beste Lösung, doch Labbadia fuhr zweigleisig und schloss nach der mittleren Reife eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann ab. Sicher ist sicher. Doch sein Ehrgeiz war stark genug, in Darmstadt den Sprung in das Profigeschäft zu wagen.

Nachdem er zwei Jahre für den HSV gespielt hatte, gewann er schließlich im Jahre 1990 mit Kaiserslautern den DFB-Pokal, wobei er im Finale gegen Werder Bremen zwei Tore zum 3:2-Sieg beisteuerte. Ein Jahr später wurde Labbadia mit den »Roten Teufeln« Deutscher Meister und durfte nach dem Wechsel zum Branchenführer an die Isar 1994 erneut die Schale nach oben stemmen. Lief es nicht mehr ganz so wie gewünscht, oder sah er andernorts eine neue sportliche wie finanzielle Herausforderung, wechselte der zweimalige Nationalspieler schnell den Arbeitgeber. Als Spieler bekam der dreifache Torschütze des Monats den Beinamen »Pistolero« verpasst, weil er auch in der zweiten Liga mit 101 Toren in 229 Partien für Darmstadt, den Karlsruher SC und Arminia Bielefeld häufig ins Schwarze traf und seine Treffer jedes Mal mit einer eindeutigen Geste feierte: Labbadia zog zwei imaginäre Pistolen, drückte ab, blies den Rauch weg und steckte die Schusswaffen wieder zurück in ihren Gurt. Eine Geste, die ihm in späteren Jahren selbst etwas peinlich schien.

Eine Erfolgsgeschichte ist sein Weg aber zweifellos. Der Gastarbeiterjunge hatte sein Ziel erreicht, war erfolgreich, finanziell abgesichert und hatte es vor allem all jenen gezeigt, die ihn einst als »Spaghettifresser« beschimpft hatten. Nur war das Labbadia nicht genug. Den Anspruch, besser und erfolgreicher als andere zu sein, verfolgte er auch als Trainer. In Fürth bekam man das bald zu spüren. Labbadia formierte eine Mannschaft, der nicht weniger als der historische Schritt in die Bundesliga gelingen sollte. Ein Anspruch, an dem schon etliche Vorgänger gescheitert waren. Unter Labbadia schien der unerreichbare Aufstieg aber machbar. Der Deutsch-Italiener, der bei Spielen stets im eleganten Zweireiher am Spielfeldrand stand, sich immer wieder sinnierend durchs Haar strich und meist um eine weltmännische Pose bemüht war, verbreitete so etwas wie Aufbruchstimmung im Ronhof.

Im Training wurde akribisch gearbeitet, zusammen mit Co-Trainer Eddy Sözer, den er aus gemeinsamen Tagen beim SV Darmstadt kannte, feilte Labbadia an vielen Feinheiten. Detailversessen soll er gewesen sein, sagten die Spieler damals und ließen durchblicken, dass Labbadia zum Lachen wohl in den Keller ginge. Sprich: Die Herren Profis waren von seinen fachlichen Qualitäten durchaus überzeugt, ihr Herz erreichte Labbadia aber nicht. Nachdem die Mannschaft zur Saisonhalbzeit nur einen Punkt hinter den Aufstiegsrängen lag, bedeutete eine 2:3-Niederlage in einem spannenden Montagabend-Kick am 30. Spieltag beim SC Freiburg das Aus im Aufstiegsrennen. Eine 0:5-Klatsche beim damit in die Beletage aufgestiegenen Emporkömmling aus Hoffenheim beendete die Spielzeit.

Fürth hatte es auch unter Labbadia nicht geschafft und beendete die Saison mit acht Punkten Rückstand zum dritten Platz auf Rang sechs. Unbefriedigend, Klassenziel nicht erreicht. So etwas in der Art wird sich Labbadia gedacht haben. »Bruno Labbadia leistet hervorragende Arbeit. Ich bin sicher, dass ich den Kollegen bald in der Bundesliga wiedersehen werde«, orakelte Hoffenheims damaliger Fußballlehrer Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz nach der Partie.9 Was als nettes Kompliment an den Kollegen gedacht war, sollte sich bald bestätigen.

Am Laubenweg hatte Labbadia noch ein gültiges Arbeitspapier, bis Juni 2009 lief sein Kontrakt. Nur hatten sich seine Dynamik und sein Ehrgeiz längst in der Branche herumgesprochen. Bayer Leverkusen suchte in diesem Sommer 2008 einen Trainer. Hoch motiviert sollte er sein, besessen vom Erfolg und akribisch arbeiten – Bruno Labbadia eben. Bei Helmut Hack klingelte das Telefon. Wenig später statteten Leverkusens Granden, Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser und Sportdirektor Rudi Völler, dem Fürther Präsidenten in dessen Büro in Vestenbergsgreuth einen Besuch ab. Das Ziel war klar: Leverkusen wollte Labbadia, Labbadia wollte in die Bundesliga. Mit Fürth hatte er das Ziel verfehlt, nun sah er die schnelle Chance, ins Rampenlicht zurückzukehren. Nur stand zwischen Wunsch und Realität der Fürther Präsident, der in diesem Fall sein Verhandlungsgeschick als Geschäftsführer eines weltweit agierenden Teekonzerns einbrachte.

Da saßen sie nun, Völler und Holzhäuser, im Vorraum von Hacks Büro mitten im Steigerwald und werden zunächst mal Däumchen gedreht haben. Man darf sich eine Szenerie wie in einem leichten Schwank vorstellen und liegt damit wohl nahe an der Wahrheit: Hack ließ die Bosse des millionenschweren Werksklubs warten. Sie wollten schließlich etwas von ihm, nicht umgekehrt. Das sollte die Leverkusener Trainerfindungskommission spüren. Als es dann zur Unterredung kam, dürfte das Telefon nicht nur einmal geklingelt haben, weil Hack entgegen sonstigen Gepflogenheiten seine Vorzimmerdame angewiesen hatte, die Störungen zuzulassen. Es war ein Spiel, in dem Hack eindeutig die besseren Karten hatte. Leverkusen musste bezahlen. Wie viel genau, weiß wohl nur Hack. Wenig dürfte es jedenfalls nicht gewesen sein. Gut möglich, dass Labbadias schneller Abgang einen satten siebenstelligen Betrag in die Kassen spülte.

8. GRUND

Weil Dreimal Bremer Recht ist

Fürth ist so weit weg von den Ländern der sogenannten Dritten Welt wie der FC Bayern München vom Verdacht der Gemeinnützigkeit. Und doch gab es am Laubenweg und nicht im Kongo oder in Kathmandu eine Art Entwicklungshelfer, der brachliegendes Potenzial erkannte, förderte und in die richtigen Bahnen zu lenken verstand. Weil so etwas nun mal nicht in einem Aufwasch zu erledigen ist, musste Benno Möhlmann in Fürth gleich dreimal ran. Das allein ist schon bemerkenswert. Auf insgesamt etwas mehr als acht Jahre belief sich seine Amtszeit bei der Spielvereinigung, wobei Möhlmann weit mehr als nur ein Fußballlehrer war.

Die jüngere Geschichte des Kleeblatts ist untrennbar mit dem gebürtigen Oldenburger verbunden. Möhlmann kam erstmals in den Ronhof, als der Verein nach der Rückkehr in die zweite Liga schnell an seine Grenzen stieß und Präsident Helmut Hack wohl schon angst und bange wurde. Unter Aufstiegstrainer Armin Veh war die Entwicklung der Mannschaft stagniert, man dümpelte im Keller der Tabelle so vor sich hin und spielte wie ein Absteiger in spe. In dieser schwierigen Phase heuerte Möhlmann im Oktober 2007 in Fürth an. Es gelang ihm, dem ängstlichen Team wieder Selbstvertrauen einzuimpfen, und der offensiv ausgerichteten, aber oftmals kopflos vorgetragenen Spielweise verordnete der in 255 Bundesligabegegnungen gestählte Mittelfeldrenner eine neue Kompaktheit. Das sollte zunächst der Schlüssel zum Erfolg sein und erfüllte, obschon nicht immer schön, auch durchaus seinen Zweck: Fürth war in der neuen Liga angekommen. Der 1:0-Sieg gleich bei seinem Debüt beim damaligen Tabellenführer SC Freiburg sollte der Startschuss sein für eine imponierende Entwicklung. Fast auf den Tag genau drei Jahre blieb Möhlmann beim Kleeblatt, dem er in dieser Zeit aus den sportlichen Kinderschuhen half und mit dem Präsidenten als hoch motiviertem Unterstützer professionelle Entwicklungen einleitete. Unter Möhlmann verabschiedete sich das Team vom Vestenbergsgreuther Schwalbenberg als Trainingsstätte und kehrte in den Ronhof zurück, in dem fortan jede Übungseinheit abgehalten wurde. Das machte Sinn, und Möhlmann, der ohnehin nicht in dem Ruf stand, ein Fußballromantiker zu sein, hatte sich mit seinem Pragmatismus durchgesetzt.

In diesem Wissen, die Basis des Profitums im Ronhof gelegt zu haben, war die Entscheidung verständlich, eine neue Herausforderung zu suchen. Möhlmann folgte deshalb im Oktober 2000 dem Ruf von Arminia Bielefeld, das gleich aus zwei Gründen große Strahlkraft hatte. Dort im Herzen Ostwestfalens war er im Vergleich zu Fürth nur einen Katzensprung von seiner Heimat entfernt. Und seine Frau Elisabeth und die Kinder, die damals noch zur Schule gingen, konnten den Papa dann wesentlich häufiger sehen. Zudem hatte die verlockende Aussicht, die in jenen Tagen noch finanzstarke Arminia in die Bundesliga zu führen, für Möhlmann sicher auch einen unbestreitbaren Charme. Drei Jahre blieb er auf der Alm, stieg auf und wieder ab und kehrte im Februar 2004 zum Kleeblatt zurück, weil dort wieder einmal das Chaos herrschte. Nach der Trennung von Eugen Hach im November war Adjutant Werner Dreßel zum Chef aufgerückt, überzeugte Hack aber nicht, der daraufhin den Trainernovizen Thomas Kost installierte. Dieser Versuch scheiterte aber kläglich. Es hieß schnell: Bitte, Benno Möhlmann, übernehmen Sie!

Tatsächlich gelang es ihm erneut, den Verein und sein sportliches Aushängeschild in einer schwierigen Phase zu stabilisieren. In den folgenden beiden Spielzeiten führte er den dreifachen Deutschen Meister zweimal auf Platz fünf und scheiterte jeweils nur knapp am Aufstieg ins Oberhaus. Seinen Abschied reichte er erneut selbst ein. Möhlmann wollte im Juni 2007 den Weg freimachen für einen Neubeginn, ihn selbst zog es zu Eintracht Braunschweig und wieder etwas näher zur Familie. Es sollte ein kurzes Abenteuer werden und ein schnelles Wiedersehen geben.

»Da sitzen wir also wieder zusammen«, meinte der neue alte Cheftrainer zur offiziellen Eröffnung seiner dritten Amtsperiode in Fürth.10 »Bei meiner Verabschiedung hieß es noch, Servus bis zum nächsten Mal«, witzelte Möhlmann im Mai 2008, »aber dass es so schnell geht, hätte auch ich nicht gedacht.«11 Gerade mal zwölf Monate stand sein Nachfolger Bruno Labbadia auf der Kommandobrücke, ehe er den schier unwiderstehlichen Verlockungen von Bayer Leverkusen folgte. Hack musste nicht lange überlegen, bei wem er anfragte. Seinen längst zum Duzfreund aufgestiegenen Lieblingstrainer, der nur 17 Tage zuvor in Braunschweig genervt hingeschmissen hatte, holte er abermals zurück. »Es musste schnell eine Entscheidung her. Herumeiern konnten wir nicht. Benno Möhlmann war mein einziger Ansprechpartner«, sagte der Kleeblatt-Boss zu diesem Schnellschuss, den Möhlmann kaum ablehnen konnte.12 Der zunächst für ein Jahr gültige Vertrag wurde per Handschlag geschlossen, erzählte Möhlmann: »Das ist eine Verbundenheit, die über das normale Angestelltenverhältnis hinausgeht.«13 Man war allenthalben zufrieden – auch Möhlmanns Frau Elisabeth: »Sie hofft, dass ich an den freien Tagen wieder wohlgelaunt bin.«14

Möhlmann war der erste Trainer in Fürth nach dem legendären William Townley, der dreimal in der Verantwortung stand. Den Spruch mit den drei guten Dingen machte das Nordlicht dann auch schnell zu seinem Motto: »Dreimal ist Bremer Recht, da wohne ich. Dreimal ist Oldenburger Recht, da bin ich geboren. Vielleicht ist Dreimal auch Fürther Recht, und wir haben im dritten Anlauf den großen Erfolg.«15 Möhlmann war die Verlässlichkeit in Person. Man wusste, was man bekam, als man ihn verpflichtete. Grundsolides Arbeiten, aber keine Überraschungen. Das reichte, um in der Saison 2008/09 Platz fünf zu belegen – wieder einmal. Um die Winzigkeit von vier Punkten hatte Möhlmann das große Ziel verfehlt.

Schon da zeichnete sich allerdings ab, dass die Unzufriedenheit auch im Kader immer mehr zunahm. Mit Youssef Mokhtari einigte man sich auf eine Vertragsauflösung. Den bosnischen Nationalspieler Mirko Hrgović suspendierte Möhlmann nach einem Streit, wenig später ging man getrennte Wege. Es gelang Möhlmann nicht, die Befindlichkeiten der Herren Profis einem großen Ziel zu unterstellen. Der Trainer mahnte öffentlich »die nötige Ernsthaftigkeit und Konsequenz auf dem Platz« an, die mehr und mehr verloren ging.16 »Wir haben Spieler, die schnell denken, sie hätten die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen. Sie müssen sich aber klarmachen, dass sie in der zweiten Liga spielen«, echauffierte sich der langjährige Profi: »Manche denken wohl, sie sind schon Weltmeister.«17

Drei Monate später war Schluss. Die Fürther Elf spielte nicht gerade berauschend, wirkte vollkommen verunsichert und war bedenklich abgerutscht. Zur Winterpause stand man auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Der angepeilte Angriff nach oben war längst unrealistisch geworden. Möhlmann wirkte ratlos, seine knorrigen Sprüche waren einer Ungläubigkeit über die Situation gewichen. Ein Teil der Protagonisten hatte sich längst von ihm abgewandt. Möhlmann und die Spielvereinigung, diese in Fußball-Deutschland wohl einmalige Ehe, war zerrüttet. Man schätzte sich, ging aber auseinander. »Man sagt immer so schön, dass so etwas im beiderseitigen Einvernehmen geschieht, aber in diesem Fall war es wirklich so«, erinnerte sich Möhlmann Jahre später an eine Unterredung im Vestenbergsgreuther Büro von Helmut Hack, bei der er, der Präsident und Manager Rachid Azzouzi die Trennung beschlossen.18

»Das ist uns allen unter die Haut gegangen«, sagte der Präsident damals, und man darf annehmen, dass ihn der letzte gemeinsame Termin, bei dem er mit Möhlmann als Angestellten des Vereins an einem Tisch saß, emotional sehr berührte.19 Und die Spielvereinigung war für das Nordlicht ein Stück Heimat geworden. »Man müsste Benno Möhlmann eigentlich Kränze flechten für das, was er in insgesamt acht Jahren für die Spielvereinigung geleistet hat«, kommentierten die Fürther Nachrichten beinahe ergriffen zum Abschied. Das Schicksal sollte die Wege Möhlmanns und des Kleeblatts aber in einer großen Stunde zusammenführen. Den letzten noch fehlenden Punkt zum lang ersehnten Aufstieg in die Bundesliga holte die Fürther Elf beim 1:1 am 20. April 2012 beim FSV Frankfurt – den Benno Möhlmann trainierte. Der einstige Entwicklungshelfer im Ronhof gratulierte seinem Nachfolger Mike Büskens mit einem väterlichen Klaps. Büskens durfte die Früchte ernten, die Möhlmann gesät hatte.

9. GRUND

Weil Mirko Reichel so brutal loyal ist

Kurz vor und nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik und dem als Wende bekannten politischen Umbruch im Jahre 1989/90 waren Fußballer aus dem Osten in der Bundesliga sehr beliebt. Leverkusen angelte sich Ulf Kirsten und Andreas Thom, in der Nachbarstadt setzten sie auf Uwe Weidemann als Regisseur. Bis einer der Kicker von »driiiben« über Umwege nach Fürth kam, dauerte es allerdings noch einige Zeit.

Man täte Mirko Reichel auch unrecht, ihn in die Kategorie der einer schnellen Mark hinterherjagenden Söldner einzustufen. Der im kleinen Stollberg etwa 15 Kilometer vor den Toren Aues groß gewordene Erzgebirgler hat Fußball gelebt und gearbeitet. Das war zu Oberligazeiten bei Wismut in seiner Heimat so, später auch in den drei Jahren zweite Liga bei Waldhof Mannheim sowie dem darauffolgenden einjährigen Bundesliga-Intermezzo mit nur neun Spielen für den VfL Bochum. Und in Fürth sowieso. Reichel, der Malocher, der anpackt, wann immer es etwas zu tun gibt, der sich nicht davor scheut, sich die Finger schmutzig zu machen. Für andere wäre es ein Image, für Reichel ist es sein Leben, das er nicht abstreifen kann und will. Auch als er 1998 zur Spielvereinigung stieß, grätschte er jedem Ball hinterher, rannte sich im zentralen Mittelfeld die Lunge aus dem Leib und musste sich selbst an weniger guten Tagen nie den Vorwurf gefallen lassen, nicht alles gegeben zu haben. Dutzende Male würdigte der kicker seine Leidenschaft mit einer Nominierung für die Elf der Woche.

Aus der Kleeblatt-Elf war er fortan kaum noch wegzudenken. 194 Partien bestritt der Sachse, der »ooooch« sagt, wenn er »auch« meint, im Fürther Trikot. Er war das Synonym des Vereins, der nie aufgab, nach jedem der vielen gescheiterten Versuche, in die Bundesliga aufzusteigen, immer wieder die Ärmel hochkrempelte. Diese Mentalität hatte er bei Wismut Aue regelrecht »inhaliert«, wie er nach neun Jahren in Fürth, am Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2007 zurückblickte.20

Vor allem seine Erfahrungen in der Jugend prägten Reichel. Mitte der 80er-Jahre arbeitete er unter Tage. In über 1300 Meter Tiefe, bei großer Hitze, von Dreck und Lehm verschmiert, extreme Bedingungen, acht Stunden täglich. Ein Knochenjob für zwei Jahre. In Aue war das der übliche Weg – Reichel ging ihn, Schritt für Schritt. Er lernte Instandhaltungsmechaniker, eine harte Schule fürs Leben.

Maloche, wie sie bei den Kumpels im Ruhrpott zu extrem harter Arbeit sagen, war ihm nie fremd, eher ein steter Begleiter. Auf und neben dem Platz. Das zeigte er auch als Trainer.

2008 wechselte er die Seiten und wurde zunächst Assistent von Benno Möhlmann. »Er hat schon als Spieler sehr konzentriert und intensiv gearbeitet«, beschrieb der ehemalige Profi den von Reichel vollführten Spagat zwischen Kumpel und Besserwisser, und weiter: »Mirko wird der Mittlerrolle vollauf gerecht.«21Als sich der Verein und Möhlmann im Dezember 2009 in beiderseitigem Einvernehmen trennten, blieb Reichel und wurde Co-Trainer von Mike Büskens. »Ich sehe mich als komplett loyaler Partner«, hatte er bereits zuvor versichert, und das sollte er auch an der Seite des langjährigen Schalker »Euro-Fighters« beweisen.22 So reichte auch er nach fünf Spielzeiten auf der Fürther Bank seinen Abschied ein, als der in der Bundesliga erfolglose Aufstiegstrainer im Februar 2013 verabschiedet wurde. Mit Reichel ging auch ein Stück Spielvereinigung. »Ich bin jemand, der nicht viel zum Leben braucht«,sagte er mal und meinte, dass sich gut verdienende Jungspunde durchaus einen schicken Wagen gönnen dürften, er aber eine Familienkutsche vorziehe.23

So einer vergisst nicht, wo er Freunde hat. Seine Familie mit dem Sohn und der Tochter blieben in Franken, und zwar im beschaulichen Neustadt/Aisch, wo er sich seit vielen Jahren heimisch fühlen durfte. Auch als er sich wenige Wochen nach dem Ende in Fürth als mentaler Feuerwehrmann bei Erzgebirge Aue versuchte. Wobei sicher nicht der ausbleibende sportliche Erfolg für die folgende Auszeit vom Profigeschäft im Juni 2013 sorgte. Mit Aue hatte Reichel tatsächlich noch den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft. Zusammen mit den aufregenden Wochen bei der Spielvereinigung war aber selbst einem Arbeitstier wie ihm die Belastung zu viel. Das Kleeblatt verfolgte er nur vom heimischen Sofa aus, doch wirklich verwunderlich war es nicht, als im April 2014 der neue Trainer der Fürther Amateure für die kommende Spielzeit vorgestellt wurde: Mirko Reichel, der brutal loyale Malocher.

10. GRUND

Weil Günter Gerling Rekordtrainer ist und so einen schönen Schnauzer hat

Länger hat es keiner bei der Spielvereinigung ausgehalten. Kein William Townley. Kein Hans Hagen. Nicht einmal Benno Möhlmann. Der war ihm zwar auf den Fersen, doch auf beinahe neun Jahre als Trainer beim Kleeblatt brachte es nur Günter Gerling. Von Juli 1983 bis zum Saisonende 1986 sowie von Juli 1989 bis April 1995 stand er an der Seitenlinie. Er formte nach dem Abstieg aus der zweiten Liga eine junge Mannschaft, die gleich im ersten Jahr nur denkbar knapp am Wiederaufstieg scheiterte. Weil sie Nerven zeigte und das vorentscheidende Spiel beim späteren Meister TSV 1860 München vor 32.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion klar verlor. Doch Gerling gelang es, das Team zu stabilisieren. Platz fünf, sechs und vier in der Endabrechnung sind heute als Zeichen der sportlichen Konsolidierung in schweren Zeiten zu sehen.

Zart besaitet durfte man da nicht sein. Gerling, im Hauptberuf ausgebildeter und verbeamteter Pädagoge, pflegte eine klare Ansprache mit einer nicht zu unterschätzenden psychologischen Note. War es ihm zu ruhig, setzte er ganz gezielt Reizpunkte und brach schon mal einen Streit vom Zaun. Er wusste genau, wen er wie anfassen konnte. Stürmer Oliver Zettl, ein Baum von einem Mann, kündigte er nach einem torlosen Remis in Memmingen, bei dem Zettl ein paar Chancen zu viel liegen gelassen hatte, an, dass er in den folgenden Trainingstagen sicher keinen Ball zu Gesicht bekommen werde. Und Zettl liebte den Ball geradezu, Training ohne war für ihn Folter. Entsprechend geknickt war der Angreifer, es sollen sogar Tränen geflossen sein. Am nächsten Tag holte Gerling den Chancentod zu sich, redete ihm nochmals eindringlich ins Gewissen und ließ ihn am Abend doch wieder mit dem Ball trainieren. Zettl wurde mehrfach Torschützenkönig im Fürther Team.