24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1945, ein Jahr zwischen Katastrophe und Neuanfang. Die Deutschen schicken ein letztes Aufgebot an jungen und alten Männern in die Schlacht, die Alliierten rücken näher, Zivilisten sind auf der Flucht oder suchen im Trümmerfeld des Krieges Schutz. Im Mai ist der Krieg zu Ende, die Menschen kriechen aus den Ruinen, vor sich eine ungewisse Zukunft. Der Alltag geht weiter, aber die Welt ist eine andere. Volker Heise legt eine atemberaubend erzählte Chronik vor, die das ganze Jahr 1945 umspannt, von Silvester bis Silvester. Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, aber auch unveröffentlichtes Archivmaterial, darunter Augenzeugenberichte, erlauben eine einzigartige Perspektive. Stimmen, Beobachtungen und Geschichten werden zu einer großen Erzählung verwoben, die unterschiedlichste Schicksale unmittelbar miteinander verknüpft. Das Porträt eines Jahres, wie wir es noch nicht gesehen haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Volker Heise

1945

Über dieses Buch

1945, ein Jahr zwischen Katastrophe und Neuanfang. Die Deutschen schicken ein letztes Aufgebot an jungen und alten Männern in die Schlacht, die Alliierten rücken näher, Zivilisten sind auf der Flucht oder suchen im Trümmerfeld des Krieges Schutz. Im Mai ist der Krieg zu Ende, die Menschen kriechen aus den Ruinen, vor sich eine ungewisse Zukunft. Der Alltag geht weiter, aber die Welt ist eine andere. Volker Heise legt eine atemberaubend erzählte Chronik vor, die das ganze Jahr 1945 umspannt, von Silvester bis Silvester. Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, aber auch unveröffentlichtes Archivmaterial, darunter Augenzeugenberichte, erlauben eine einzigartige Perspektive. Stimmen, Beobachtungen und Geschichten werden zu einer großen Erzählung verwoben, die unterschiedlichste Schicksale unmittelbar miteinander verknüpft. Das Porträt eines Jahres, wie wir es noch nicht gesehen haben.

Vita

Volker Heise, geboren 1961 in Hoya, ist Regisseur, Dramaturg («Black Box BRD»), Produzent und Dokumentarfilmer. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet: die Fernsehserie «Schwarzwaldhaus 1902» mit dem Grimme-Preis, ebenso die Serie «Zeit der Helden»; die Produktionen «24 h Berlin – Ein Tag im Leben» und «24 h Jerusalem» unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis. Zuletzt hat er mit den Filmen «Berlin 1945 – Tagebuch einer Großstadt», «Berlin 1933» sowie mit der Netflix-Produktion «Gladbeck. Das Geiseldrama» großes Echo gefunden. Volker Heise lebt in Berlin.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Karte S. 454/455 © Peter Palm, Berlin

Covergestaltung Frank Ortmann

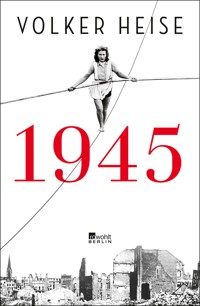

Coverabbildung Seiltänzerin Rosanna über Köln. Aus Reinhard Matz, Wolfgang Vollmer: «Köln und der Krieg: Leben, Kultur, Stadt. 1940–1950», Köln 2016/Photoatelier Dr. Heukeshoven, Dresden

ISBN 978-3-644-02007-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

In Erinnerung an Inge und Hermann Heise

Vorwort

Dieses Buch ist getragen von der Überzeugung, dass sich Geschichte nicht aus einer Perspektive erzählen lässt. Es beruht daher auf einer Vielzahl von Tagebüchern, Briefen, Protokollen, Schriftstücken, Rundfunksendungen und Wochenschauen aus dem Jahr 1945 sowie Erinnerungen an das Jahr 1945. Von den unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Es befindet sich ein Häftling darunter, der den Konzentrationslagern entkam; ein Minister, der sich das Leben nahm, um sich der Verantwortung zu entziehen; eine Bäuerin, die auf der Flucht noch einen letzten Blick auf das Haus ihrer Familie warf, das sie nie wieder sehen sollte; ein Hitlerjunge, der vom Endsieg träumte; ein Mann, der in seiner Zelle auf die Hinrichtung wartete; eine junge Sekretärin, die um ihre Jugend fürchtete; ein Raketenforscher, der neue Auftraggeber suchte.

Entschieden habe ich mich für eine Erzählung in Form einer Collage, in der sich die Perspektiven und Blickwinkel abwechseln, durchkreuzen, verbinden oder auch widersprechen, stets auf Augenhöhe mit den Menschen, die das Jahr durchleben und davon Zeugnis ablegen. Die Stimme des Ministers ist von gleicher Bedeutung wie die der Sekretärin, die Höhenzüge der politischen Ereignisse sind so wichtig wie das darunterliegende Massiv des Alltags, denn oft zeigt sich die Geschichte erst im Detail: die täglichen Bombenangriffe; die jungen Männer, die zur Front ziehen und noch einmal ein Foto von sich machen lassen; die knapper werdenden Lebensmittel, die es nur noch auf Karte gibt; Briefe, die nicht abgeschickt werden, weil weder gewiss ist, wo die Adressaten leben, noch, ob sie überhaupt noch leben; Ärger im Geschäft, dazwischen Kinobesuche, Tanzabende, Streit in der Familie – und dann ist der Krieg vorbei, das Dritte Reich gibt es nicht mehr, die neue Wirklichkeit des Kalten Krieges zieht herauf.

Geordnet ist die Collage chronologisch, sie führt durch das ganze Jahr, von einem Tag zum anderen. Sie beginnt am 9. Dezember 1944, mit den letzten Monaten des Krieges, und endet am 31. Dezember 1945 in der Silvesternacht. Manchen Menschen folge ich über Monate oder das Jahr hinweg, anderen nur ein paar Tage lang oder ein einziges Mal. Einige Tagebücher oder Erinnerungen sind bekannt, andere vergriffen und vergessen, sie schlummerten in den Außenlagern von Bibliotheken oder in den hintersten Regalen von Antiquariaten, wieder andere habe ich in Archiven aufgestöbert oder in Kisten auf Dachböden.

Walter Benjamin schrieb 1936, die Figur des Erzählers sei anachronistisch, da die wesentliche Funktion einer Geschichte – Erfahrungen austauschen und weitergeben – nicht mehr gegeben ist. Denn die Erfahrungen, die wir machen, so Benjamin weiter, halten nicht mehr Schritt mit der sich beschleunigenden Gegenwart und bereiten uns nicht mehr auf den nächsten Tag vor. Schon über die Menschen am Ausgang des Ersten Weltkriegs schrieb er: «Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper.» Für die Menschen am Ausgang des Zweiten Weltkriegs ist auch der Himmel durchzogen von Gewalt, können sich hinter Wolken Jagdflugzeuge verbergen, ist das Firmament in Koordinaten eingeteilt und fallen aus großer Höhe Bomben mit einer Zerstörungskraft, die bis dahin unvorstellbar war.

Das Erzählen mag sich verändert haben, und die Welt ist wieder eine andere. Was bleibt, sind die Stimmen der Menschen. Ihre Erinnerungen und Geschichten zeichnen Zug um Zug das Bild eines Jahres.

Volker Heise, Oktober 2024

Geisterfront

Dezember 1944

9. Dezember

Am Abend verlässt Adolf Hitler Berlin, die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Er ist seit zwölf Jahren Kanzler, seit elf Jahren auch Präsident des Reiches und wird «der Führer» genannt. Es ist sein offizieller Titel, eine Marke mit vielen Ablegern: dem Führerbunker, dem Führerbefehl oder dem Führersonderzug, der ihn in das Führerhauptquartier nach Ziegenberg bringt, in den Taunus.

Seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, den Hitler und das Deutsche Reich vom Zaun gebrochen haben, um, wenn nicht die ganze Welt, so doch wenigstens Europa zu erobern und zu unterwerfen, wurden achtzehn Führerhauptquartiere gebaut, oder der Bau wurde begonnen. Sie dienen als Befehlsstellen des Oberkommandos der Wehrmacht, das sich mit Hitler bewegt. Ist er in Berlin, ist das Oberkommando in Berlin. Ist er in Berchtesgaden, ist es in Berchtesgaden. Ist er in einem der achtzehn Führerhauptquartiere, so ist es in einem der Führerhauptquartiere. Hitler ist das Hauptquartier, und das Hauptquartier ist Hitler.

Fast alle diese Quartiere haben einen putzigen Namen. Das in der Wetterau heißt «Adlerhorst», andere werden als «Wolfsschanze» bezeichnet oder «Wolfsschlucht» oder «Felsennest» oder «Bärenhöhle», was eher nach Karl May klingt als nach Weltkrieg.

Obwohl der Führersonderzug Vorfahrt hat, ist er lange unterwegs, zehn Stunden. Die Gleisanlagen sind kaputt, zerbombt von der alliierten Luftwaffe. Gezogen wird der Zug von zwei Lokomotiven. Er ist ausgestattet mit Schlaf- und Speisewagen, mit Befehlswaggon, Konferenzraum und Funkstation, mit einem Pressewaggon und einem mit Baderäumen. Auch ein gepanzerter Flakwaggon mit zwei Flugabwehrkanonen ist dabei, für den Fall, dass einer der englischen Moskito-Piloten, die in dieser Nacht unterwegs sind, die Bedeutung des Zuges erkennt oder zufällig Bomben auf ihn fallen lässt.

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Viel Betrieb war heute im Geschäft», schreibt die sechzehnjährige Brigitte Eicke, zweite Sekretärin im Warenhaus der Bekleidungsgesellschaft (BG), die früher den Namen N. Israel trug, dann zwangsarisiert und an die Emil Köster AG übertragen wurde. Sie fährt fort: «Nachmittags mit Margot zur BG und für mich (…) ein herrliches Nachthemd mit passendem Unterkleid und Schlüpfer aus hellblauer Seide mit ganz zarter Stickerei gekauft (…) Fliegeralarm von ½ 10–½ 11 Uhr abends.»

10. Dezember

Adlerhorst

Am Morgen hält der Führersonderzug in der Nähe des Klosters Arnsburg. Dort steigt Hitler in ein Auto und wird fünfundzwanzig Kilometer weit gefahren. Es geht über Münzenberg und Butzbach zum Adlerhorst, eine weiträumige und gut getarnte Bunkeranlage, von der aus Hitler einen entscheidenden Schlag im Krieg führen will.

Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, Adlerhorst

Eine gewundene Straße führt durch waldige Hügel den Taunus hinauf, «bis wir auf einem der Gebirgsrücken das gut getarnte Führerhauptquartier entdeckten». Es ist eine «wunderschöne Anlage», kleine Blockhäuschen aus Holz schmiegen sich an die waldigen Hänge, «aber jedes einzelne hatte unterirdisch einen tiefen soliden Bunker». Hitler bezieht ein eigens für ihn errichtetes Gebäude, mit Ruheraum und Arbeitsraum, mit Bad und Garderobe. Der Luftschutzbunker liegt sechs Meter tief unter der Erde. Ständig fliegen alliierte Flugzeuge über das Hauptquartier.

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Er wartet auf seinen Prozess vor dem Volksgerichtshof im Strafgefängnis Berlin-Tegel. Verhaftet wurde Moltke, weil er zum Kreisauer Kreis gehörte, einer Runde von Männern, die das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht aktiv, mit Attentaten oder Putschplänen, herbeiführen wollten, sondern auf den zwangsläufigen Zusammenbruch des Systems setzten. Trotzdem wird Moltke vorgeworfen, einen Staatsstreich vorbereitet zu haben. «Es ist sicher anzunehmen», schreibt er in einem Brief an seine Frau Freya, der vom Gefängnispfarrer Harald Poelchau aus der Strafanstalt geschmuggelt wird, dass der Prozess mit einem «fertigen Todesurteil beginnt».

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Offiziell ist Ruth Andreas-Friedrich Journalistin, im Verborgenen gehört sie einer Widerstandsgruppe an, die sich praktischen Dingen widmet: Verfolgte verstecken, Juden mit falschen Ausweisen versorgen, Deserteuren bei der Flucht helfen, politische Gefangene wie Moltke vor dem Tod bewahren. Freunde und Bekannte müssen aktiviert werden, Bekannte von Bekannten, alte Kameraden in der Armee oder in der Verwaltung, oft nur brüchige Verbindungen, die sich vielleicht nutzen lassen – jemand, der jemanden kennt, der in Hitlers Nähe ist oder in der von Heinrich Himmler, dem Reichsführer der SS, in jenem Bereich der Macht, die launenhaft über Tod und Leben entscheidet.

Sie berichtet von Telefonanrufen, die sie in Sachen Moltke führt. Sie ist vorsichtig in der Wortwahl, voller Andeutungen und selbst erfundenen Chiffren, weil sie fürchtet, abgehört zu werden: «Die Zeit rückt voran. Immer schlechter stehen die Chancen. Wir rennen von einem zum anderen. Werden abgewiesen, in Vorzimmern herumgestoßen, bestenfalls mit lauen Redensarten abgespeist.»

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Kurt Schulz ist auf Sonderurlaub (von der Front) gekommen, wieder sehr schön», schreibt sie in ihr Tagebuch. «Wir sind dann zu Tante Else zum Geburtstag gegangen.»

12. Dezember

Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin

«Der Führer», notiert Goebbels in sein Tagebuch, «ist nunmehr nach dem Westen abgereist. Unsere Offensive (…) steht unmittelbar vor dem Beginn.» Das Unternehmen trägt den Namen «Wacht am Rhein», wird aber bald Ardennenoffensive heißen. Unterstützung erhofft er sich von einer neuen Waffe, der V2-Rakete. In Geheimberichten heißt es, dass ihre Wirkung «außerordentlich erfreulich» sei, «insbesondere werden die Menschenverluste als außerordentlich hoch geschildert».

Kurt Vonnegut/Billy, Soldat der US-Armee, Ardennen

Mit seiner Einheit liegt Vonnegut in der Schnee-Eifel, einem Mittelgebirge an der Grenze zu Belgien und zu den Ardennen. Die 106. Infanteriedivision der US-Armee ist eine frische Division, erst ein paar Wochen zuvor nach Europa verschifft, als Ersatz für die Verluste seit dem D-Day, der Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Vonnegut hat sich freiwillig zur Armee gemeldet und war vor seinem Einsatz Student der Biochemie und Redakteur einer Collegezeitschrift. Er ist dreiundzwanzig Jahre alt, seine Kameraden sind im Durchschnitt ein Jahr jünger. Sie haben wenig oder keine Kampferfahrung, gleichen einem Rudel Lehrlinge, die den Krieg, das Handwerk von Angriff und Verteidigung, von Töten und Überleben, nur vom Hörensagen kennen.

Es ist so ruhig in ihrem Abschnitt, dass man ihn Geisterfront nennt. Niemand glaubt, dass es hier zu Kampfhandlungen, geschweige denn zu einem Angriff der Wehrmacht kommen könnte. Schwere Kämpfe werden im oder um das Ruhrgebiet herum erwartet, dem Herz der deutschen Rüstungsindustrie, aber nicht in den Ardennen. Es scheint genau der richtige Ort für eine unerfahrene Division zu sein, um sich langsam an die Strapazen und Routinen der Front zu gewöhnen.

16. Dezember

Die Lage

Im September 1942 wurde der Siegeszug der deutschen Wehrmacht gestoppt. Die Schlacht von Stalingrad ging verloren. Im Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie und rückten bis an die westliche Grenze des Deutschen Reiches vor. Im Sommer 1944 wurde die Wehrmacht von der Roten Armee bis an die Weichsel und bis nach Ostpreußen zurückgedrängt. An fast allen Fronten befinden sich die deutschen Truppen auf dem Rückzug.

Mit der «Wacht am Rhein» will man wieder in die Offensive gehen. Die westlichen Alliierten sollen – zermürbt von ihren Verlusten – zu einem Separatfrieden gezwungen werden. Mit den frei werdenden Kräften will man der Roten Armee Einhalt gebieten. Für den Plan wird das richtige Wetter gebraucht. Da die Alliierten die Kontrolle über den Luftraum haben, sollen die deutschen Truppen unter dem Schutz einer dichten Wolkendecke angreifen.

In der Nacht zieht ein Tiefdruckgebiet über das Deutsche Reich von Osten nach Westen. Es beginnt zu regnen. Hitler gibt den Befehl zum Angriff.

Kurt Vonnegut/Billy, Soldat der US-Armee, Ardennen

Die unerfahrenen Soldaten der amerikanischen Divisionen brechen in Panik aus. Ihre Einheiten werden aufgerieben. Kurt Vonnegut, überrascht vom Angriff, irrt durch ein Kampfgebiet. In «Slaughterhouse-Five», einem Roman, den er Jahre später verfasst, verfolgt von seinen Erinnerungen, lässt er seinen Helden Billy als Wanderer weit hinter den deutschen Linien herumirren: «Drei andere Wanderer, nicht ganz so verwirrt wie er, erlaubten Billy, sich ihnen anzuschließen. Zwei von ihnen gehörten einer Kampfpatrouille an, und einer war Panzerabwehr-Schütze. Sie waren ohne Essen und ohne Landkarten. Während sie die Deutschen umgingen, drangen sie in immer tiefere ländliche Stille ein. Sie aßen Schnee.»

Da Billy als Helfer eines Geistlichen in die Armee eingetreten ist, fehlt es ihm an Ausrüstung: «Er hatte keinen Helm, keinen Mantel, keine Waffe und keine Stiefel. Seine Füße steckten in billigen Zivilhalbschuhen, die er zur Beerdigung seines Vaters gekauft hatte. Billy hatte einen Absatz verloren, was ihn auf und ab hüpfen ließ, auf und ab (…) Er sah überhaupt nicht wie ein Soldat aus. Sondern wie ein schmutziger Flamingo.»

17. Dezember

Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin

Der deutschen Presse erlaubt Goebbels keine «Überschwänglichkeiten bezüglich erster Erfolge». «Man darf im Volke (…) keine voreiligen Hoffnungen erwecken.»

Joachim Peiper, Kommandeur des Panzerregiments der «Leibstandarte SS Adolf Hitler», Ardennen

Am 17. Dezember, um 13.30 Uhr, nimmt eine Vorauseinheit des Panzerregiments unter Joachim Peiper bei Malmedy über hundertdreißig amerikanische Soldaten gefangen und entwaffnet sie. Die wehrlosen Soldaten müssen sich an einer Straßenkreuzung aufstellen, dann wird mit Maschinengewehren auf sie geschossen, die meisten sterben sofort. Einige bleiben verwundet liegen und werden aus nächster Nähe erschossen.

19. Dezember

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Ihr Einsatz für Helmuth James Graf von Moltke trägt bisher wenig Früchte. Am Abend wird sie Freya von Moltke treffen, um die nächsten Schritte zu planen. «Es ist armselig genug», schreibt sie, «was wir ihr als Resultat unserer (…) Bemühungen zu bieten haben.» Das Datum für den Prozess ist noch nicht entschieden, angeblich soll er in den ersten Januartagen stattfinden. Bis dahin wollen sie versuchen, über Mittelsmänner Kontakt zu Roland Freisler herzustellen, dem Präsidenten des Volksgerichtshofes.

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Kurt hat mich abgeholt, nach Hause und dann ins Kino. ‹Das fröhliche Haus›. Kurt hat mir dann zu Hause seinen Weg als Soldat auf der Landkarte aufgezeichnet. Das hat auch vor ein paar Jahren Ernst mir mal vorgezeichnet. Sein Weg ist noch auf unserer grossen Karte verewigt und jetzt liegt er irgendwo auf der Krim, dort, wo er damals aufhörte.»

20. Dezember

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Die Zelle von Moltke liegt in Haus 2 der Strafanstalt Berlin-Tegel. Ein paar Schritte entfernt befindet sich eine Baracke, in der die Hinrichtungsstätte untergebracht ist. Moltke verbringt den Morgen «in einiger Unruhe», da «einer unserer Leute hier», der Unternehmer Carl Wentzel-Teutschenthal, «um ½ 8 zur Hinrichtung fertig gemacht wurde». Bis 12.30 Uhr ließ man Wentzel bei offener Zellentür warten und teilte ihm dann mit, dass er um 14 Uhr geholt wird. Moltke schreibt: «Nun ist Wentzel schon eine halbe Stunde weg und wird wohl jeden Augenblick gehenkt werden.»

Dieter Borkowski, Flakhelfer, Berlin

Mit anderen Hitlerjungen ist Dieter Borkowski im Flakturm in Berlin-Friedrichshain stationiert. Die Nachrichten von der Ardennenoffensive elektrisiert sie, und sie schreien wie wahnsinnig vor Freude. Zweifel sind wie weggeblasen, der Führer hat sie doch nicht belogen: «Das Reich ist ungebrochen, und wir haben noch Siegeschancen.»

Hans-Georg von Studnitz, Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, Berlin

Die Zeitungen mit den Nachrichten über die Ardennenoffensive werden den Verkäufern druckfeucht aus den Händen gerissen. Zum ersten Mal im Krieg ist es gelungen, schreibt von Studnitz, «eine größere militärische Aktion vollkommen geheim zu halten und den Gegner zu überraschen».

Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin

Hochzeitstag von Magda und Joseph Goebbels. Abends ruft Hitler an, der «in einer glänzenden Stimmung» zu sein scheint, «gesundheitlich völlig auf der Höhe, und man merkt seiner Stimme direkt an, dass er durch die bereits errungenen Erfolge eine grundlegende Wandlung seiner Mentalität durchgemacht hat (…) Das Wetter sei bei der Offensive geradezu ideal (…) Die bisher gemachte Beute unübersehbar (…) es ist auch für mich ein großes Glück, ihn in diesen entscheidenden Stunden so lange persönlich sprechen zu können.» Hitler spricht mit Magda, er gratuliert auch ihr zum Hochzeitstag vor dreizehn Jahren. «Die Zeit, die dazwischenliegt, ist wie im Fluge vergangen.»

21. Dezember

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Kurt hat mich vom Geschäft abgeholt. Er hat heute mit mir ein paar ernste Worte gesprochen, wegen verloben. Ich will aber noch nicht, nicht dass ich ihn nicht wollte, aber es erscheint mir noch so früh. Wenn der Krieg aus ist, will ich nochmal richtig weggehen. Luftwarnung von 10–11 Uhr abends.»

22. Dezember

Kurt Vonnegut/Billy, Soldat der US-Armee, Ardennen

Tagelang irrt er mit drei Kameraden durch die Schnee-Eifel, Schutz in Gräben suchend: «Sie krochen in einen Wald wie große, unglückliche Säugetiere, die sie waren. Dann richteten sie sich auf und begannen, schnell zu gehen. Der Wald war dunkel und kalt. Die Kiefern waren in Reih und Glied gepflanzt. Es gab kein Unterholz. Zehn Zentimeter Schnee bedeckten den Boden.»

Sie werden von einem deutschen Kommando aufgespürt. Zwei seiner Kameraden werden erschossen, mit einem dritten gerät Kurt/Billy in Gefangenschaft und wird zu einer Sammelstelle für Kriegsgefangene gebracht. Von dort aus geht es weiter, von den Hügeln hinab in das Tal, an jeder Wegkreuzung mehr Amerikaner, die ihre Hände hinter dem Kopf verschränkt haben: «Durch das Tal ergoss sich ein Mississippi gedemütigter Amerikaner. Zehntausende schleppten sich ostwärts. Sie ächzten und stöhnten.»

Deutsche Truppen kommen ihnen entgegen: «Kräftige, vom Wind gebräunte, rauchende Männer. Sie hatten Zähne weiß wie Klaviertasten.» Einmal sieht er eine Rauchfahne am Horizont, das Zeichen für eine Schlacht oder ein Gefecht; ein Ort, an dem Menschen sterben.

23. Dezember

Lujza Salamon, KZ-Häftling, Auschwitz

Seit Anfang Dezember ist sie einem Sonderkommando im Konzentrationslager Auschwitz II-Birkenau zugeteilt. Im Mai wurde sie, eine ungarische Jüdin, aus ihrer Heimat deportiert.

Das Sonderkommando soll das Krematorium des Lagers abbauen. Die Front ist nah, Spuren werden beseitigt. Die Gebäude sind anfangs noch vollkommen intakt. Es handelt sich um ein «recht niedriges rotes Gebäude knapp über dem Boden» und ist «von einem wunderschönen Park mit Rasen umgeben». Das eigentliche Krematorium befindet sich unter der Erde, in einem Bunker, und dort ist auch ein großer Raum, eine Gaskammer.

Die Männer des Sonderkommandos sprengen das Gebäude, die Frauen tragen Ziegel und Schutt ab: «Das Holz musste systematisch geordnet werden, mit deutscher Gründlichkeit und Präzision.» Sie arbeiten mit Spitzhacke und Schaufeln. Auch die im Boden eingebetteten Behältnisse, in denen sich Knochen und Asche befinden, müssen zerstört werden.

Die technischen Elemente der Anlage sind bereits ausgebaut und mit der Bahn nach Westen geschickt worden, darunter die Öfen des Krematoriums. Sie sollen in der Nähe des Konzentrationslagers Mauthausen wieder errichtet werden. Auch arbeitsfähige Häftlinge, Männer wie Frauen, werden nach und nach aus dem Lager evakuiert und in den Westen getrieben.

24. Dezember

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

«Immer noch kein Weg zu Freisler», notiert sie. «Immer noch kein Erbarmen an den Stellen, bei denen wir appellierten. Ein sorgenvoller Heiligabend.»

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Es ist sehr kalt geworden, minus zwölf Grad und kein Schnee. Er macht sich Sorgen um die Landwirtschaft auf dem Gut in Kreisau, wo seine Frau mit den beiden Kindern Heiligabend feiert.

Dieter Borkowski, Flakhelfer, Berlin

Über Weihnachten bekommt Dieter frei. Er besucht mit seiner Mutter die Christmette in der Jesuskirche an der Wassertorstraße in Kreuzberg. Die Weihnachtsgeschichte wird gelesen. Danach sitzt er mit seiner Mutter vor einem kleinen Weihnachtsbaum. Die Kerzen funkeln. Draußen liegt Schnee. Im Radio laufen Weihnachtslieder. «Ich war in Gedanken woanders, meine Mutter blickte mich manchmal erstaunt an. Doch sagen konnte ich ihr nichts.»

Brigitte Eicke, Sekretärin, Krummin/Pommern

Über Weihnachten ist sie mit ihrer Mutter nach Krummin gefahren. Das Dorf liegt in Pommern, in der Nähe von Küstrin. Ihre Mutter ist Witwe, ihr Vater in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs gefallen. Am Bahnhof vom Krummin wurden sie vom Großvater mit dem Pferdewagen abgeholt.

Nach der Bescherung am Heiligabend besucht sie Verwandte und Freunde. Im Ort fehlen die jungen Männer. «Wie so der Krieg doch grosses Leid bringt», schreibt sie. «Schmalln Mariechen ging nun erst mit Ernst, dann mit Karl, jetzt ist sie allein. Schröders Mariechen ihr Mann ist auch gleich am Anfang des Krieges gefallen.»

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Adlerhorst

Guderian reist an aus dem Oberkommando des Heeres in Zossen. Er bringt schlechte Nachrichten für Hitler. Die Militäraufklärung für die Ostfront sagt eine Großoffensive der Roten Armee für den 12. Januar voraus. Die Überlegenheit der sowjetischen Truppen ist stark, sie können ein Vielfaches an Menschen, Waffen, Munition, Panzern und Flugzeugen aufbieten. Hitler lacht ihn aus, berichtet Guderian: Der Bericht sei lächerlich, «der größte Bluff seit Dschingis Khan! Wer hat diesen Blödsinn ausgegraben?» Auch Himmler, der nicht nur Reichsführer der SS ist, sondern neuerdings auch Chef einer Heeresgruppe, glaubt nicht an einen Angriff der Russen. Guderian kehrt unverrichteter Dinge zurück nach Zossen und verbringt die Heilige Nacht im Zug.

25. Dezember

Brigitte Eicke, Sekretärin, Krummin/Pommern

Am ersten Weihnachtstag schläft sie lange, dann gibt es «schön zum Mittag, auch Schlagsahne als Speise». Danach geht sie ins Kino und schaut sich gemeinsam mit ihrer Tante Martha «Die goldene Stadt» an, obwohl sie den Film schon kennt. Es ist ein Melodram über die junge Tochter eines Bauern, die davon träumt, ihr Glück in der glitzernden großen Stadt zu machen, was nicht gut ausgeht.

Der Regisseur des Films ist Veit Harlan. Er hat im Dritten Reich Karriere gemacht und jedes Jahr mindestens einen Film gedreht, darunter auch «Jud Süß», über den Goebbels in seinem Tagebuch 1940 schrieb: «Ein ganz großer, genialer Wurf. Ein antisemitischer Film, wie wir ihn uns nur wünschen können. Ich freue mich darüber.» In beiden Filmen spielt Kristina Söderbaum eine Hauptrolle, und in beiden Filmen muss sie am Ende ins Wasser gehen. In der «Goldenen Stadt» lautet ihr letzter Satz: «Vater, vergib mir, dass ich die Heimat nicht so geliebt habe wie du.»

«Ich war wieder so erschüttert», schreibt Brigitte nach dem Kino, «wie beim erstenmal, als ich den Film sah.» Sie spaziert noch mit zwei Jungs aus dem Dorf herum. «Fredi hatte Zigaretten und wir haben uns eine angesteckt. Es war hundekalt, aber so schön und friedlich am Pfuhl.»

Kurt Vonnegut/Billy, Kriegsgefangener, Ardennen

Die amerikanischen Kriegsgefangenen werden in Viehwaggons gepfercht, und Kurt/Billy wird in die Ecke des Waggons geschoben, wo er einen Platz unter einer Luke findet, durch die Luft dringt und Kälte. Zwei Tage lang steht der Waggon auf einem Rangierbahnhof, ohne sich zu bewegen, die Türen bleiben verriegelt. Keiner kommt mehr herein, keiner mehr hinaus, es sei denn als Leiche.

Für die deutsche Begleitmannschaft ist der Inhalt des Waggons wie ein Organismus, der isst und trinkt und durch die Luken seine Notdurft ausscheidet, schreibt Vonnegut. Nahrung wird hineingereicht, «und heraus kamen Scheiße, Pisse und Schimpfworte». Die Gefangenen lösen sich zum Schlafen ab, weil es nicht genug Platz gibt. «Die Beine derer, die standen, waren wie Zaunpfähle in eine warme, sprudelnde, furzende, seufzende Erde gerammt.»

31. Dezember

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

Sie ist zurück in Berlin. Mit Kurt fährt sie in den Grunewald: «Es war ein herrlicher Spaziergang, es ist alles tief verschneit, ich habe von Kurt ein paar Hosen an und von Lumpchen ein Paar schöne hohe Stiefel. Wir sind noch eingekehrt und haben eine Molle getrunken und auf dem Rückweg, am Funkturm vorbei, haben wir Stehgreifverse gemacht. Kurt dichtet ganz schnell und witzig. Um sechs Uhr waren wir zu Hause. Dann kam Fliegeralarm von 7–8 Uhr. Noch nicht mal am letzten Tag des Jahres haben die armen Tommys dienstfrei.»

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Um Mitternacht wird im Radio nicht wie sonst zu Silvester die «Ode an die Freude» gespielt. Mit ihrem Lebensgefährten Leo Borchard, den sie im Tagebuch Andrik nennt, stellt sie sich auf den Balkon und blickt in die Nacht. «Es sind viele Sterne über uns. Die Stadt liegt dunkel mit tausend verhängten Fenstern.»

Wilfred von Oven, Pressereferent im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin

Er feiert Silvester mit Joseph Goebbels, seinem Chef, und dessen Frau. In der Dienstwohnung des Ministers wird Kartoffelsuppe gereicht als Zeichen der Sparsamkeit. Das Radio läuft auf höchster Lautstärke. Zwölf Schläge, schreibt Oven, verkünden das Ende des alten Jahres. Sie erheben sich. Frau Goebbels weint. Es wird mit Gläsern angestoßen. Der Badenweiler Marsch erklingt, und «der Führer spricht».

Großdeutscher Rundfunk

Hitlers Stimme ist tonlos und ernst. Die Ansprache wurde im Adlerhorst aufgezeichnet. Nur der Jahreswechsel veranlasse ihn dazu, so Hitler, zu seinen deutschen Volksgenossinnen und Volksgenossen zu sprechen. Er leide und kämpfe für das deutsche Volk. Da bleibe keine Zeit für lange Worte. Er sei Sprecher der Nation und Führer ihres Schicksals. Dank ströme aus seinem vollen Herzen an die Abermillionen für alles, was sie erlitten, geduldet, getan, geleistet haben. Dank den Männern und Frauen und den Kindern bis hinunter in die HJ. Sein Glaube an die Zukunft des Volkes sei unerschütterlich. Er werde das Tor in die Zukunft öffnen und danke dem Herrn für seine Hilfe. Der Sieg gehöre den Würdigen.

Hauptluftschutzstelle Berlin

Sechzig bis siebzig Kampfflugzeuge dringen in den Luftraum über Berlin ein. Sie werfen Minen und Sprengbomben über Charlottenburg ab. 10 Tote, 41 Verwundete, 1265 Obdachlose und Evakuierte.

Geheime Reichssache

Januar 1945

Fabriken

Im Deutschen Reich machen alle weiter. Die Post stellt weiter Briefe zu, die Bahn befördert weiter Menschen in den Urlaub, an die Front oder in den Tod. Die Gerichte machen weiter, und die Polizei macht weiter, und die Feuerwehr macht auch weiter und grüßt zum neuen Jahr die Bevölkerung in Dank und Pflichterfüllung, im Glauben an den Führer und an den Sieg.

Albert Speer, der Rüstungsminister, legt voller Stolz seine Bilanz vor. Im Dezember sind über zweihunderttausend Gewehre produziert worden, fast zweitausend gepanzerte Fahrzeuge, fünfmal so viele Panzer wie noch 1941 verlassen im Jahr die Fabriken und viermal so viele automatische Waffen. Es ist ein Rekord, mitten im Krieg. An ihm, Speer, soll es nicht liegen, wenn der Krieg verloren geht. Bald kann er hunderttausend Maschinenpistolen in einem Monat herstellen lassen.

Gebaut werden die Panzer, die Gewehre, die Flugzeuge und auch die V2-Rakete von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen sowie von KZ-Häftlingen, die sich zu Tode arbeiten, wie im Konzentrationslager Mittelbau-Dora im thüringischen Nordhausen. Dort wird in einem unterirdischen Tunnelsystem die V2-Rakete hergestellt, die Waffe, von der sich Goebbels Wunder erhofft.

Die Zwangsarbeiter werden auch auf Bauernhöfen eingesetzt, bei der Eisenbahn, in Krankenhäusern, bei der Müllabfuhr. In Berlin sind sie über die Stadt verteilt, in großen und kleinen Lagern: von improvisierten Schlafstätten in Hinterhöfen mit eilig zusammengezimmerten Verschlägen bis zu großen Barackensiedlungen, umzäunt und bewacht. Über dreihunderttausend Menschen sind es allein in Berlin, zehn Prozent der Bevölkerung. Sie arbeiten bei Siemens oder AEG oder als Ärzte in der Charité oder helfen beim Fotografen aus. Der A. Schulze Junior Schraubenfabrik in der Mittenwalder Straße 48 wurden drei Hilfsarbeiter aus Polen zugeteilt. Im Friedhofslager Berlin-Neukölln in der Hermannstraße ist Wasyl Timofejewitsch Kudrenko aus der Ukraine untergebracht und schreibt, dass schwere Kanonen donnern, schwere Bomben und Luftminen explodieren: «Herzlich willkommen, neues Jahr 1945.» Kazimiera Kosonowska aus Polen wird zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen und berichtet, dass der Winter schwer und frostig ist und sie nicht genug Kohle haben für die Öfen in ihren Baracken und die Latten der Betten verfeuern müssen.

Der französische Kriegsgefangene François Cavanna ist in einem Lager am Baumschulenweg untergebracht, das eingezwängt zwischen einem Sportplatz und der S-Bahn liegt. Die Gegend ist ein Armeleuteviertel aus kleinen Fabriken, Handwerksbetrieben, Mietskasernen. Für die Berliner sind die Lager ein alltäglicher Anblick, schreibt er, und sie scheren sich einen Dreck darum, was in ihrem Inneren vorgeht.

Marie Jalowicz Simon, eine Jüdin, die untergetaucht ist, mit falschen Papieren, unter einem falschen Namen, hört vom Lager gegenüber die Schreie der Zwangsarbeiter. Die Nachbarn schließen ihre Fenster, um sie nicht hören zu müssen.

1. Januar

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Ich habe einen mächtigen Kater und muss mich immerzu übergeben. Es war ein bischen zu viel für kleine Mädchen. Mutti ist zu Tante Minna zur Beerdigung gefahren (…) Mir ist ja so schlecht.»

Dieter Borkowski, Flakhelfer, Berlin

Seine Batterie muss antreten, um sich die Wiederholung der Führerrede anzuhören. Im Laufe des Tages sickert die Nachricht durch, dass die Ardennenoffensive, die Dieter mit neuer Begeisterung erfüllte, aufgehalten worden ist. Ein Kamerad hört einen Feindsender, der berichtet, die deutschen Panzer seien wegen Treibstoffmangel stecken geblieben, und es sei das Jahr von Hitlers Niederlage angebrochen.

2. Januar

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Bei der Suche nach Fürsprechern für Helmuth James Graf von Moltke dringt sie «tief ins Nazilager» vor. Ein prominenter SS-Mann scheint wohlwollend zu sein.

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Der Ernst der Lage, schreibt er seiner Frau aus der Zelle, ist handgreiflich nah. «Wir müssen uns damit abfinden, dass ich vielleicht schon in (…) einer Woche umgebracht bin.»

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

Fast jeden Tag Luftangriffe. Im Kino schaut sie «Opfergang», einen weiteren Film von Veit Harlan. Wieder muss Kristina Söderbaum sterben, diesmal sind es das schwache Herz und der falsche Mann, «ein wunderschöner Film und so traurig, wir sind ganz mitgerissen».

4. Januar

Freya von Moltke, Juristin, Berlin

Treffen mit Ruth Andreas-Friedrich in deren Wohnung. Danach schreibt sie ihrem Mann, «Frau F.» habe noch gute Beziehungen zu einem Adjutanten von Himmler, die aktiviert werden könnten.

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Ein weiterer Kontakt, ein Assistent von Freisler. Sein Name ist Doktor Lenz, es heißt, er sei kein Nazi. Sie jagt ihm nach. Ihn aufzuspüren, ist schwer, «wenn die Häuser zerbombt, die Dienststellen verlegt und die Telephonanschlüsse unterbrochen sind». Sie wird von Hinz zu Kunz geschickt; von Zehlendorf zur Stadtmitte und weiter zum Fehrbelliner Platz, nach Potsdam und wieder zurück in die Stadt, wo man ihr zu verstehen gibt, der Herr Doktor Lenz sei auf unbestimmte Zeit verreist, was übersetzt heißt: verhaftet.

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

Ihre Mutter backt Kuchen, Brigitte hat am nächsten Tag Geburtstag und wird siebzehn Jahre alt. Um 23.15 Uhr wird Fliegeralarm ausgelöst: «Wir waren im Keller. Es hat mächtig gebumst, gerade um 12 Uhr und aus jeder Ecke haben sie gerufen und mir gratuliert, erst als das dickste Ende vorbei war, haben mir manche die Hand gedrückt. Es war wieder ein schwerer Angriff.»

5. Januar

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

Am nächsten Morgen steht sie vor dem Gebäude ihrer Firma und stellt fest: «Alles kaputt.» Die Emil Köster AG für Textilwaren, Hackescher Markt 1, ist durch einen Bombenangriff zerstört worden. Brigitte hilft bei den Aufräumarbeiten, in einer Pause werden Glückwünsche zum Geburtstag ausgesprochen. Später am Tag gibt es zu Hause Kaffee und Kuchen, dann kommen die Bomber wieder: «Fliegeralarm von 7–8 Uhr abends. Es ist ja ein doller Tag heute. Dann haben wir Karten gespielt, beim Abendbrot mussten wir wieder runter in den Keller. Fliegeralarm von ¼ 11–11 Uhr. Wieder ziemlich schwer. Mit Kurt noch auf der Strasse rumgelaufen.»

Hauptluftschutzstelle Berlin

Schwere Schäden an Gebäuden im ganzen Stadtgebiet. Betroffen ist der Schlachthof (keine Viehverluste), in Malchow die Pyrotechnische Fabrik sowie auf dem Charité-Gelände die Kinderklinik. Ein Verbundstofflager brennt aus. 15 Tote, 36 Verwundete, 1650 Obdachlose.

6. Januar

Wasyl Timofejewitsch Kudrenko, Zwangsarbeiter, Berlin

«Wir heben Gräber für die Toten aus. Die Erde ist tief gefroren, etwa 50 Zentimeter tief. Erst muss man Eis und Schnee entfernen, dann mit dem Hammer und mit eisernen Keilen weiterarbeiten. Bisher war es uns schwer, jetzt ist es noch schwerer. Es gibt praktisch kein Essen.»

Freya von Moltke, Juristin, Berlin

Besuchszeit im Gefängnis. Sie kann ihren Mann für eine Dreiviertelstunde sehen. Der Prozess soll am 9. Januar stattfinden, die Urteilsverkündung am 10. Januar. Nach dem Besuch schreibt sie: «Ich habe in der Zeit, in der wir da gemeinsam saßen, nur gefühlt, wie fest wir zusammengehören, wie sicher ich bin, dass das immer so bleiben wird, und von Trennungsweh brauchte ich gar nichts zu verspüren, obwohl meine Augen immer wieder über Dich glitten, über das Liebste, was es für mich gibt, und ich wusste, dass ich das alles vielleicht auf dieser Welt nicht wiedersehen werde. Ich wusste es und glaubte es doch nicht.»

Kurt Vonnegut/Billy, Kriegsgefangener, im Zug

Zehn Tage dauert die Reise, es geht nach Osten. Der Zug kriecht mit drei Stundenkilometern durch Deutschland. Billy schläft im Stehen, es gibt nicht genug Platz, sich hinzulegen. Oft hält der Zug, um andere Züge durchzulassen, oder wird auf Nebengleise geschoben, die zu Gefängnissen und Lagern führen, wo Waggons zurückgelassen werden. Wenn verwundete Soldaten sterben – an Wundbrand, Erschöpfung, Erfrierungen –, werden sie aus den Waggons geworfen. Die Fahrt endet vor den Toren eines Kriegsgefangenenlagers. Zu sehen sind «zahllose langgestreckte, niedere, schmale Baracken, ohne Licht darin. Irgendwo bellte ein Hund. Mit Hilfe der Angst, des Echos und der Winterstille hatte der Hund eine Stimme wie ein großer bronzener Gong.»

Die Kriegsgefangenen werden entlaust, ihre Kleider desinfiziert. Sie sind danach zwar nicht sauberer als zuvor, «aber alle die kleinen Tiere, die darin gelebt hatten, waren tot». Die Namen der Häftlinge werden in ein Buch eingetragen, sie bekommen eine Hundemarke um den Hals. In Fünferreihen geht es durch das Lager. Er sieht «verhungernde Russen mit Gesichtern wie beleuchtete Zifferblätter».

Aus einer Baracke wirbeln aus einem blechernen Ofenrohr «ganze Sternbilder von Funken». Die Tür öffnet sich, fünfzig englische Soldaten marschieren heraus und singen zu ihrer Begrüßung «Hail, Hail, the Gang’s All Here». Es sind britische Offiziere, seit vielen Jahren in Gefangenschaft, die die Neuen fürstlich empfangen. Aus Rotkreuzpaketen wird Weißbrot und Marmelade und Rindfleisch aufgetischt in einem Meer aus Kerzen. Der Höhepunkt des Abends ist ein Theaterstück, das die Offiziere aufführen, und Billy erscheint es so irreal, so wenig wirklich, so aus der Welt gefallen, dass er anfängt, zu lachen und dann zu schreien und nicht aufhört zu schreien, bis man ihn in das Lazarett schleppt und mit Morphium ruhigstellt.

8. Januar

Hans-Georg von Studnitz, Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, Berlin

«Die an die Ardennen-Offensive geknüpften Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.» In den Zeitungen heißt es, das Wetter sei schuld. An den Häuserwänden hängen Plakate mit einem Aufruf zur Spende, das Volksopfer für Wehrmacht und Volkssturm: «Gebt alles Entbehrliche.»

9. Januar

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Der Prozess gegen Helmuth James Moltke beginnt. Sie versucht, in den Gerichtssaal des Volksgerichtshofs zu kommen, zückt Presseausweis und Pressekarte, bettelt bei den höchsten Instanzen in der Pressestelle der Reichsregierung: «Ich biedere mich an, werde beschämend vertraulich. ‹Geheime Reichssache›, entgegnet man mir. Nur fünfzehn bis zwanzig zuverlässige Parteigenossen.» Dann wird sie gefragt, und sie erstarrt zu Eis, als die Frage gestellt wird, was sie ausgerechnet bei diesem Prozess will. Sie schweigt und stottert Unsinn, um keinen Verdacht zu erregen.

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Der Prozess findet in einem kleinen Saal statt, anscheinend ein ehemaliges Schulzimmer, er ist brechend voll. Zwei Polizisten führen ihn nach vorne, vor das Gericht, wo Moltke Platz nehmen muss. Der Präsident des Gerichts, Freisler, erscheint ihm als «begabt, genial und nicht klug, und zwar alles drei in Potenz».

Sein Lebenslauf wird vorgelesen, es werden Fragen zur Tat gestellt, und wenn Freisler die Antworten nicht passen, dann «wird er ungeduldig, zeigt an, dass er es doch nicht glaubt, und brüllt einen an». Der ganze Prozess, schreibt Moltke seiner Frau, wird auf Band aufgenommen, für das Archiv, und sollte sie je Lust dazu verspüren, kann sie ihn sich «später einmal vorspielen lassen».

Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes, Berlin

Die Stimme von Freisler klingt schneidend, arrogant und herablassend. Er ist ein kleiner, dünner Mann mit Halbglatze. Als Mitglied der NSDAP seit 1925 machte er im Justizapparat des Dritten Reichs steile Karriere und nimmt als Staatssekretär des Reichsjustizministeriums im Januar 1942 an der Wannseekonferenz teil. Seit August 1942 ist er Präsident des Reichsgerichtshofes.

Die nationalsozialistische Revolution, schrieb er im Oktober 1944, spucke all jene aus, die ausgemerzt werden müssten, die ein Fremdkörper seien. Darum sei der Volksgerichtshof ein Tribunal zur Reinigung der Nation, das so lange seine Arbeit tun werde und müsse, bis der Kern der Nation dauerhaft nationalsozialistisch sei. Selbst über eine Niederlage im Krieg hinaus würden so nur Nationalsozialisten übrig bleiben und darauf warten, das Hakenkreuzbanner wieder entfalten zu dürfen. Todesstrafen verhängt Freisler für geringste Vergehen.

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Adlerhorst

Er reist erneut von Zossen in den Taunus, zu Hitler, um ihm das ganze Ausmaß des sowjetischen Aufmarsches aufzuzeigen. Guderian ist entschlossen, «nicht nachzugeben und Hitler seine Verantwortlichkeit klar vor Augen zu rücken».

Er legt Hitler Karten und Schaubilder vor, die extra für diesen Anlass angefertigt wurden. Hitler gerät «in großen Zorn», erklärt die Sache für «völlig idiotisch» und verlangt, die Verantwortlichen «in ein Irrenhaus» zu sperren. Zum Abschied sagt Hitler laut Guderian, an der Ostfront müsse man mit dem auskommen, was an Kräften vorhanden sei – Guderian macht weiter.

Konrad Wolf, Leutnant der Roten Armee, Praga/Warschau

Hinter der Front verhört der neunzehnjährige Konrad Wolf deutsche Soldaten oder macht an der Front mit Lautsprecherwagen Propaganda. Seine Einheit liegt am Ufer der Weichsel. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich Warschau, das von deutschen Truppen gehalten wird. Der Schall trägt seine Botschaften über den Fluss: Die deutschen Soldaten sollen aufgeben, Hitler ist ein Verbrecher, lauft über. Er fährt eine parallel zum Fluss liegende Straße hoch und runter, «und die Deutschen können jedes Fahrzeug (…) direkt beschießen».

Wilhelm Pieck, Vorsitzender der KPD, Moskau

In der Nähe von Moskau begrüßt Pieck die Teilnehmer des zweiten Kursus der Parteischule der Kommunistischen Partei Deutschlands, deren Vorsitzender er ist. Am Kurs nehmen vor allem kriegsgefangene deutsche Soldaten und Offiziere teil, die mit ihrer Vergangenheit gebrochen haben und nun zu zukünftigen Kadern ausgebildet werden. Nach dem Krieg sollen sie in Deutschland führende Rollen übernehmen beim Aufbau des Staates. Die weltanschauliche Schulung steht im Vordergrund, fünf Lektionen in Marxismus-Leninismus, die Lehren von Lenin und Stalin und ihre Anwendung auf Deutschland. Zwei Monate soll der Kurs dauern. «Ein reiches Arbeitspensum», verspricht Pieck und fordert die künftigen Kader auf: «Sorgt für Abwechslung in Eurer Freizeit: Sport – Gymnastik – Unterhaltung.» Und dann fügt er hinzu: «Vielleicht reift die Zeit für unseren Einsatz schneller heran, als wir annehmen.»

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Abends mit Kurt ins Kino ‹Stern von Rio› mit La Jana und Hannes Stelzer, prima. Von da auch musste ich zur Partei und Beitrag bezahlen (NSDAP-Ortsgruppe Moritzplatz). Kurt hat gewartet und es hat ziemlich lange gedauert, er ist bald erfroren.»

10. Januar

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Der zweite Prozesstag gegen Moltke beginnt um acht Uhr. Am Abend soll das Urteil gesprochen werden. Der Morgen ist fahl und feucht, auf den Straßen kein Mensch. Mit ihrer Tochter geht sie zur katholischen Messe, obwohl sie nicht gläubig ist. Die Kapelle verschwimmt im Dämmerlicht weniger Kerzen. Vom Hochamt leuchtet die ewige Lampe.

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Alle Vorwürfe gegen ihn erweisen sich als unhaltbar. Nichts bleibt. Wovor das Dritte Reich Angst hat, schreibt er seiner Frau, sind die Gespräche, die er mit zwei Geistlichen geführt hat, ohne konkrete Absicht. Besprochen wurden nur praktisch-ethische Fragen des Christentums, nichts weiter. «Dafür allein werden wir verurteilt.»

11. Januar

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

«Sie haben das Urteil verkündet. Tod durch den Strang.» Es gibt zwei, höchstens drei Wochen Aufschub, dann läuft die Gnadenfrist ab.

Freya von Moltke, Juristin, Berlin

«Mein Herz, Du lebst noch, wie schön!», schreibt sie ihrem Mann. Sie will noch einmal um ihn kämpfen, auch wenn andere nicht glauben, dass es zu etwas führt, aber sie ist dankbar und glücklich, wieder anfangen zu können. Zum Schluss des Briefes wünscht sie ihm eine gute Nacht: «Noch gehörst Du dieser Welt, der ich Jammergestalt angehöre.»

Kurt Vonnegut/Billy, Kriegsgefangener, Dresden

Als Billy aus dem Morphiumparadies, das ihm Vergessen und Flucht schenkte, aufwacht, muss er wieder in einen Waggon steigen. Mit anderen amerikanischen Kriegsgefangenen soll er nach Dresden transportiert werden. Die englischen Offiziere beneiden sie, weil sie dem Lager entkommen, der Welt ohne Bäume und Blumen, ohne Frauen und Kinder. Sie bräuchten sich auch keine Sorgen wegen der Bombenangriffe machen, sagen sie, denn Dresden sei eine offene Stadt ohne kriegswichtige Industrie. Die Fahrt dauert nur zwei Stunden, sie ist ein Spaß im Vergleich zu den Transporten davor, denn «Sonnenschein und milde Luft» dringen durch die Lüftungsklappen.

Um fünf Uhr nachmittags erreichen sie Dresden. Die Türen der Waggons werden aufgerissen, und sie sehen «die bezauberndste Stadt, welche die meisten Amerikaner je gesehen hatten»: «Die Silhouette mit ihren Kuppeln und Spitztürmen war üppig, zauberhaft und absurd.» Jemand sagt: «Wie im Freilichtkino.» «Fröhlich pfiffen noch Dampfheizungskörper in Dresden. Straßenbahnen ratterten. Telefone klingelten und wurden beantwortet. Lichter gingen an und aus, wenn Schalter betätigt wurden. Es gab Theater und Restaurants. Es gab einen Zoo. (…) Die Leute gingen von der Arbeit heim.»

In einer Vorstadt von Dresden erreichen sie einen Schlachthof. Dort, in einem «einstöckigen Zementwürfel mit Schiebetüren vorne und hinten», erbaut «als Aufenthaltsraum für zum Schlachten bestimmte Schweine», ist ihr zukünftiges Lager. Die Adresse lautet «Schlachthof 5».

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Zossen

Im Oberkommando der Wehrmacht häufen sich Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Offensive an der Ostfront. Gefangene Rotarmisten sagen aus, dass Quartiere für frische Panzerbesatzungen freigemacht werden. Ein Funkspruch wird abgehört mit der Botschaft: «Alles in Ordnung! Verstärkung eingetroffen.» Andere Gefangene berichten, die erste Welle des Angriffs solle von einer Strafeinheit geführt werden, danach kämen Panzer. Die deutsche Luftaufklärung meldet weitere Verstärkung.

Um die Offensive abzuwehren, ließ Guderian neue Verteidigungsanlagen errichten, darunter den Ost- und den Pommernwall. Städte wie Breslau, Königsberg oder Danzig wurden zu Festungen ausgebaut. Im August hat Guderian seinen Offizieren noch befohlen, niemand dürfe fanatischer an den Sieg glauben als sie, und es gebe keine Zukunft des Reiches ohne den Nationalsozialismus.

Wie andere Generäle auch wurde Guderian von Hitler reich beschenkt für seine Treue und seinen Glauben an die Sache: Für die einen gab es Geld und Gold, für die anderen gab es Gemälde und Schmuck. Im Fall von Guderian gab es ein Landgut namens Deipenhof, tausend Hektar Land und ein Gutshaus in einem Gebiet, das von den Nationalsozialisten «Warthegau» genannt wurde.

Warthegau

Vor dem Krieg gehörte das Gebiet zu Polen. Guderians Panzerarmee hat es zu erobern geholfen. Danach wurden polnische Bewohner in mehreren Wellen deportiert, jüdische Bewohner in Ghettos getrieben. Ihren Platz und ihren Besitz nahmen «Volksdeutsche» ein, die dauerhaft siedeln sollten, einen «Pflanzgarten germanischen Blutes» wünschte sich Heinrich Himmler.

Das größte Ghetto des Warthelandes lag in Lodz. Von dort aus wurden Juden ab 1941 nach Kulmhof transportiert, um einer «Sonderbehandlung» zugeführt zu werden. Der Gauleiter des Warthelandes, Arthur Greiser, hat früh bei Himmler die Genehmigung eingeholt, einhunderttausend Juden töten zu dürfen. Um die große Zahl in kurzer Zeit zu bewältigen, wurde in Kulmhof auf eine erprobte Methode zurückgegriffen und auf einen Experten, der sich auskannte.

Die Methode war der Gaswagen, der Experte hieß Herbert Lange, ein studierter Jurist. Er hatte zuvor mit einem Sonderkommando, das seinen Namen trug, die Heil- und Pflegeanstalten nach Menschen durchkämmt, die das nationalsozialistische Regime als «lebensunwert» erachtete. Eingesetzt wurde dabei ein Lastwagenanhänger, der zu einer mobilen Gaskammer umgebaut worden war und zur Tarnung die Aufschrift «Kaiser’s Kaffee Geschäft» trug. Das verwendete Gas war Kohlenmonoxid.

Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin

«Die Frontbesuche unserer Berliner Kreisleiter im Osten sind sehr günstig verlaufen», notiert Goebbels. «Vor allem unsere Truppen in Ostpreußen sind bester Stimmung und fest davon überzeugt, dass sie die kommende sowjetische Großoffensive abschlagen werden. Auch im Warschauer Raum ist man optimistisch gesonnen.»

12. Januar

Winteroffensive

Die Reihen der Rote Armee werden aufgefüllt, Menschen und Material an die Front gebracht, Ausrüstung und Versorgung für vier Millionen Soldaten. Die Verluste in den Kämpfen zuvor waren enorm. Die neuen Rekruten sind jung, die Unteroffiziere oft erst siebzehn oder achtzehn Jahre alt.

Seit dem Herbst wird eine Offensive im Oberkommando der Roten Armee geplant, geführt von Josef Stalin, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Stalin ist wie Hitler ein Diktator des neuen Typs, Herrschaft durch entfesselten Terror. Sich selbst hat er nach der Schlacht von Stalingrad den Titel «Marschall» verliehen, hört aber im Gegensatz zu Hitler auf die Ratschläge seiner Generäle. Deren Reihen hat er zuvor säubern lassen, in der Regel durch Genickschüsse. Die Offensive soll um fünf Uhr morgens an mehreren Abschnitten der Front beginnen, in Richtung Ostpreußen, in Richtung Warschau und Lodz, in Richtung der Oberschlesischen Industriegebiete.

Den Beginn macht am frühen Morgen die 1. Ukrainische Front unter Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow, die die deutschen Stellungen durchbrechen und zügig Breslau erreichen soll.

Es herrscht dichtes Schneetreiben. Eine Strafkompanie wird durch die Minenfelder gejagt. Dann eröffnet Artillerie das Feuer auf die deutschen Stellungen, die sich in Trümmer verwandeln. Die deutschen Einheiten ergeben sich. Ein Offizier sagt, ihm sei es wie ein Feuersturm vorgekommen, als wäre der Himmel auf die Erde gestürzt. Um 14 Uhr rücken die sowjetischen Panzer vor. Auf ihren Türmen steht: «Vorwärts in die Höhle der Faschisten.»

Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, Adlerhorst

Fieberhaftes Treiben im Führerbunker. Stundenlange Lagebesprechungen im Adlerhorst. Abends sieht sie Hitler beim Essen. «Er war wieder erholt und wirkte frischer als in Berlin.»

Sie berichtet ihm von den schweren Luftangriffen auf München, die sie beobachtet hat. Hitler erwidert, dass der Spuk in einigen Wochen schlagartig aufhören werde, neue Flugzeuge in Serie herauskämen und sich die Alliierten dann überlegen würden, das Reichsgebiet weiter zu überfliegen. Danach dreht sich das Gespräch um Blondi, Hitlers Hund, und um die guten alten Zeiten, als Hitler im offenen Mercedes mit ausgestrecktem rechten Arm durch Deutschland reiste und die Massen ihm zujubelten, er aber auf Toilette musste, was nicht möglich war, überall standen die Menschen Spalier, ließen ihn nicht, und die Blase drückte. «Eine recht angeregte Unterhaltung», so Traudl Junge.

14. Januar

Wladimir Natanowitsch Gelfand, Leutnant der Roten Armee, südlich von Warschau

Gelfand ist einundzwanzig Jahre alt und befehligt einen Granatwerferzug der Roten Armee. Seine Einheit liegt am Ufer der Weichsel unter deutschem Feuer. «Es ist die Hölle», schreibt er. «Ringsum donnern die Geschosse, heulen, pfeifen und bellen, und du sitzt da, zwischen Leben und Tod.» Wenn ein Geschoss explodiert, erlischt das Licht in seinem Unterstand, Erde rieselt auf ihn nieder, ein grauer Albtraum; es ist kalt, und es liegt Schnee. Bei einem benachbarten Bataillon hat es einen Einschlag gegeben, vier Männer sind tot. «Sie liegen mitten in den Verbindungsgräben, verdreckt, blutüberströmt. Es ist keine Zeit, sie zu bergen.»

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Zossen

Guderian berichtet Hitler telefonisch «über die ernste Entwicklung der Lage in aller Offenheit» und bittet ihn dringend, nach Berlin zu kommen.

Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, Adlerhorst

Abends verlässt Hitler mit dem Zug die Wetterau. Während der Fahrt werden Witze gemacht: Berlin sei sehr praktisch als Hauptquartier, weil man dann mit der S-Bahn von der Ost- zur Westfront fahren könne. Hitler lacht.

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

Er hat «noch einmal über die ganze Gnadenaktion nachgedacht». Ein Gesuch soll an Heinrich Himmler gehen, aber nur auf krummen Wegen. Von einem Besuch beim Chef der Gestapo, Heinrich Müller, verspricht er sich wenig, aber seine Frau soll es versuchen.

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

Sie läuft «von morgens bis abends» durch die Stadt und sucht nach Kontakten; nach Leuten, die Müller oder Himmler kennen und denen sie das Gnadengesuch für Moltke überreichen kann. «Man schüttelt den Kopf. Man zuckt mit den Achseln (…) Erbarmen als Selbstzweck steht niedrig im Kurs.»

Dann ein Lichtblick. Ihr Verleger kennt den Adjutanten von Himmler und verspricht, den Brief zu überbringen. Doch der Adjutant ist verletzt, ein Unfall zu Silvester, und nicht im Dienst. Der Brief bleibt hängen.

16. Januar

Ankunft

Nach neunzehn Stunden Fahrt erreicht der Führersonderzug Berlin. Hitler bezieht seine Wohnräume im ersten Stock der Reichskanzlei: privates Arbeitszimmer, Schlafzimmer mit angrenzendem Bad, nebenan das Zimmer von Eva Braun, seiner Gefährtin.

Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, Berlin

Im Park der Reichskanzlei entdeckt sie ein ihr neues Gebäude. Es liegt größtenteils unter der Erde, es ist der Führerbunker. Hinter elf Metern Stahlbeton verbirgt sich eine komplexe Anlage, die «so verworren angelegt war, dass man (sie) kaum verständlich beschreiben kann». Verschlungene Korridore, die in andere Korridore führen, schwere Eisentüren, ein Maschinenraum mit Licht- und Lüftungsanlagen, eine Telefonzentrale, Schlaf- und Aufenthaltsräume, eine Küche, alles klein und beengt. Hitlers Wohn- und Arbeitszimmer liegt «im tiefsten Kern des neuen Führerbunkers (…) ein etwa drei mal vier Meter großer Raum mit einer niedrigen Decke, die aufs Gemüt drückte».

Helmuth James Graf von Moltke, inhaftierter Widerstandskämpfer, Berlin

«Mein liebes Herz», schreibt er seiner Frau, nachdem sie ihn im Gefängnis besuchen konnte, «wie schön war es, Dich zu sehen und zu sehen, dass es Dir im Ganzen gut geht. Es ist eben für Dich alles viel schlimmer als für mich.»

Freya von Moltke, Juristin, Berlin

Der Besuch war schön, vertraut, zärtlich, nah, selbstverständlich und gar nicht traurig, schreibt sie. Berichtet dann von den Kindern, Alltagskram und Alltagssorgen. Die vielen Botengänge, um die Gnadengesuche abzuliefern – am Volksgerichtshof, im Auswärtigen Amt, wo Mittelsmänner die Briefe weitertragen sollen. Sie hofft, Heinrich Müller treffen zu können, aber der ist im Urlaub.

Dieter Borkowski, Flakhelfer, Berlin

Gerüchte besagen, die Rote Armee sei im Anmarsch auf Ostpreußen. Auch in Schlesien würde gekämpft und Krakau bedroht. Manfred, einer seiner Kameraden, heult nachts in seinem Bett, weil er sich große Sorgen um seine Familie in Königsberg macht. «Wir stehen nachts», schreibt Borkowski, «wenn die amerikanischen und britischen Bomber Berlin ‹besuchen›, an den Geschützen.»

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Fliegeralarm von ½ 10–½ 11 Uhr. Kurt ist dann bei mir geblieben bis ¼ 1 Uhr. Er hat auf der Erde gelegen und hat so schön erzählt, von der Liebe und allen möglichen Dingen, wirklich nur erzählt und es war so schön. Wie wird sich das nun alles entwickeln?»

17. Januar

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Berlin

Vortrag in der Reichskanzlei. Es liegen Nachrichten vor, dass Warschau von der Roten Armee entweder schon erobert worden ist oder gerade erobert wird. Er meldet den Rückzug der deutschen Truppen. Hitler gerät darüber «in großen Zorn und befahl das Halten von Warschau um jeden Preis». Guderian entgegnet, dass es zu spät ist. «Nun kannte der Zorn Hitlers keine Grenzen mehr.»

Wassili Semjonowitsch Grossman, Schriftsteller und Kriegsberichterstatter, Warschau

«Als wir ankamen», schreibt er, «sah das befreite Warschau majestätisch und traurig, ja tragisch aus. Die Straßen der Stadt waren mit Scherbenhaufen übersät. Die weiten Plätze und geraden Straßen im Zentrum der Stadt waren von einem Netz verschlungener kleiner Pfade durchzogen, die mich an die Wege erinnerten, die die Jäger in dichten Wäldern und in den Bergen anlegen. Die Einwohner, die jetzt nach Warschau zurückkehrten, mussten über die Trümmerhaufen klettern. Es gab nur wenige Straßen, durch die Fahrzeuge und Fuhrwerke fahren konnten. Alte und junge Männer mit zerknitterten Hüten, Baskenmützen, Herbstmänteln oder Macintoshs liefen in Reih und Glied und schoben kleine Handkarren mit dicken Reifen vor sich her, beladen mit Bündeln, Taschen und Koffern. Mädchen und junge Frauen liefen mit erfrorenen Fingern und blickten mit sorgenvollen Augen auf die Trümmer. (…) Das Warschauer Ghetto: Wellen von Steinen, zermahlene Ziegel, ein Meer von Ziegeln. Es gibt keine einzige intakte Mauer – man sieht selten einen unversehrten Ziegelstein. (…) Das Judenratsgebäude, düster, grau. In seinen Innenhöfen Schienen, rot von Asche, auf denen die Leichen von Rebellen aus dem Warschauer Ghetto verbrannt wurden. In der Ecke des Hofes ein Haufen Asche – jüdische Asche. Krüge, Kleiderfetzen, der Schuh einer Frau, ein zerrissenes Talmudbuch.»

18. Januar

Freya von Moltke, Juristin, Berlin

Um 15 Uhr wird sie bei Gestapochef Heinrich Müller vorgelassen, «gestärkt durch eine Tasse dicken Kaffees», den sie zuvor trinkt. Müller gibt ihr zu verstehen, dass er nichts für ihren Mann tun könne, weil der ein Hochverräter sei und es nicht angehe, dass Hochverräter lebten und andere an der Front für Deutschland stürben. Außerdem wäre es ungerecht, ihn am Leben zu lassen, man hätte schließlich andere Frauen und Männer schon für weniger sterben lassen. Das könne auch kein Reichsführer und selbst kein Führer ändern. Aber er, Müller, werde ihren Brief an Himmler weitergeben. Kurzum, fährt sie in dem Brief an ihren Mann fort, Müller, dieser «mächtige Mann», habe ein sehr tiefes persönliches Ressentiment gegen ihn, gegen Helmuth James Graf von Moltke, und das sei ja auch gut so, denn mit Leuten wie Müller gebe es keinen Kompromiss.

19. Januar

Ruth Andreas-Friedrich, Journalistin, Berlin

In Berlin hat man den Volkssturm antreten lassen. Erste Bataillone sind ausgerückt, in Ziviljacken und Wickelgamaschen. Manche von ihnen haben noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt; man setzt sie bloß ein, um Lücken zu stopfen. Sie errichten Leichenwälle gegen alliierte Panzer, füllen die Breschen mit zerfetztem Fleisch.

Henri Dariès, Zwangsarbeiter, Berlin

In das Atelier des Fotografen, dem er als Zwangsarbeiter zugewiesen wurde, kommen die Soldaten und Volkssturmmänner, bevor sie an die Front gehen, um Porträts von sich zu machen, für ihre Familien und ihre Geliebten, als Andenken. Der Sohn im Rahmen auf der Kommode, der Enkel grüßt von der Wohnzimmerwand, ein kleines Foto vom Verlobten in der Brieftasche. Dariès entwickelt die Fotos junger Männer in der Dunkelkammer: «In ihrem Leben werden sie nur Propaganda und Krieg gekannt haben. Einige von ihnen tragen stolz die Orden auf der Brust. Viele von ihnen werden das Ende des Krieges nicht erleben. Die Uniform wird das einzige Kleidungsstück ihres erwachsenen Lebens sein.»

Wladimir Natanowitsch Gelfand, Leutnant der Roten Armee, westlich der Weichsel

«Mein lieber Papa! Ich lebe, bin gesund und stehe ständig im Gefecht. Unser Durchbruch war so mächtig und erfolgreich, dass der Fritz Reißaus nimmt und wir ihn gar nicht einholen können. In den Wäldern und Dörfern sind jede Menge feindlicher Soldaten und Offiziere verstreut. Mit denen müssen wir oft kämpfen, und wir vernichten sie. Also, bleib gesund. Ich küsse Dich herzlich. Wladimir.»

20. Januar

Brigitte Eicke, Sekretärin, Berlin

«Kurt hat mich abgeholt, das letzte Mal», schreibt sie. Sein Sonderurlaub ist vorbei, er muss zurück an die Front: «Kurt hat nur mich mitgenommen zum Bahnhof. Es war ein sehr schwerer Abschied. Vom Schlesischen Bahnhof ist er abgefahren (…) Frau Schöbs ist sehr gemein. Sie hat heute als Kurt noch da war, so auf mich eingeredet, dass Kurt nicht der Richtige für mich wär und hat so hässlich und gemein gesprochen, gegen Kurt, dass ich nicht mehr antworten konnte, die redet einen ja tot, und ich habe geweint.»

Heinz Guderian, Generaloberst und Generalstabschef des Heeres, Zossen

Am frühen Morgen haben die Russen ostwärts die Reichsgrenze erreicht, bei Hohensalza, unweit seines Landguts Deipenhof. Seine Frau konnte vor dem Einschlag der ersten Granaten das Gut verlassen. Stehen und liegen geblieben ist ihr Besitz, Vertriebene sind sie geworden, schreibt Guderian und ist stolz darauf, kein besseres Schicksal zu haben als das der anderen Vertriebenen.

Beim Abschied haben die Gutsleute, die Arbeiter und Arbeiterinnen, weinend um den Wagen seiner Frau gestanden, fährt er fort, und viele wären gerne mit ihr gegangen, was sie aber nicht konnten, denn Platz für die Flucht gibt es nur für Auserwählte.

Wladimir Natanowitsch Gelfand, Leutnant der Roten Armee, Kutno

Die Einheit zieht an Kutno vorbei, eine Stadt in der Nähe von Lodz, die er nur flüchtig und aus der Ferne zu Gesicht bekommt, sie ist in dichten Nebel gehüllt. Die Brücken, die Post, Telegrafenämter, an denen sie unterwegs vorbeikommen, sind unzerstört, so heftig haben sie «die feindlichen Truppen gejagt».

Von den polnischen Bewohnern, die unter den Deutschen als Knechte arbeiten mussten, wurden sie freudig begrüßt. Gelfand wird mit gutem Essen empfangen, er kann in einem richtigen Bett schlafen und Kakao trinken. Er hört, die deutschen Truppen seien panisch, völlig entkräftet und entmutigt. Ein junger gefangener «Fritz» sackt vor ihm auf einem Stuhl zusammen, sagt, er könne nicht mehr, und fängt dann an zu weinen.

Wassili Semjonowitsch Grossman, Schriftsteller und Kriegsberichterstatter, Lodz

Er besichtigt das örtliche Hauptquartier der Gestapo. Auf dem Bürgersteig liegen Porträts von Führern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei herum, Kinder tanzen in zerrissenen Filzstiefeln auf den Gesichtern von Göring und Hitler. Er berichtet von sowjetischen Truppen, deren Kolonnen weiterziehen, «die Jungs rauchen Machorka, essen und trinken, spielen Karten». Sie versorgen sich nicht mehr mit den Soldatenrationen, weil sie sich an den Lebensmitteln bedienen können, die sie in der Stadt vorfinden, wo sie von den Deutschen gelagert wurden: Fleisch von Schweinen, von Truthähnen und von Hühnern. Er sieht runde Gesichter mit rosigen Wangen, was auf dem gesamten Feldzug, seit Beginn des Krieges, noch nie vorkommen ist. Ihre Lastwagen sind verziert mit Teppichen, die Fahrer sitzen auf Federbetten.

Transporte

Die in der Nähe der Front liegenden Konzentrationslager werden von den deutschen Wachmannschaften geräumt. Darunter das Konzentrationslager Auschwitz in Oberschlesien. Zum Lagerkomplex gehört das Stammlager (Auschwitz I), das Vernichtungslager Birkenau (Auschwitz II), die Lager Buna und Monowitz (Auschwitz III) und weitere fünfzig Außenlager und Außenkommandos. Über die Bahnhöfe Gleiwitz und Loslau sollen die Häftlinge nach und nach in die Konzentrationslager im Inneren des Dritten Reiches gebracht werden: Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Buchenwald und Mittelbau-Dora. Dort will man ihre Arbeitskraft weiter ausbeuten. Die Kontrolle über die Transporte haben Wachmannschaften der SS, die während der Fahrt über das Schicksal der Häftlinge entscheiden können, je nach Situation und eigenem Ermessen.

Jósef Cyrankiewicz, KZ-Häftling, Auschwitz

In einem Kassiber aus dem Konzentrationslager berichtet er, dass bei den Wachmannschaften der SS Panik herrscht, «alle sind betrunken». Wohin genau die Häftlinge gebracht werden, ist unklar. Die Planungen der Wachmannschaften verändern sich von Stunde zu Stunde, sie wissen selbst nicht, welche Befehle sie erhalten werden. Eine Kontrolle des Lagers durch das Rote Kreuz wäre notwendig, um zu verhindern, dass die zurückbleibenden Kranken von der SS erschossen werden.

Armin Simon, KZ-Häftling, Auschwitz

Simon ist ein ungarischer Jude, der in einer großen Kolonne, die Tausende Frauen und Männer umfasst, zum Bahnhof getrieben wird. Es herrscht beißender Frost, Dutzende Kilometer sind zu Fuß zurückzulegen. Die Füße sind nur mit Lappen umwickelt, die Kleider bieten keinen Schutz vor der Kälte.

Die Häftlinge seiner Kolonne werden in offene Waggons gepfercht und müssen sich hinkauern, damit ihre Köpfe nicht über den Rand der Waggons herausragen. Die Fahrt mit dem Zug dauert nur zwanzig Minuten. Dann müssen alle Häftlinge aussteigen. Sie werden in einen nahen Wald getrieben. Dort legen SS-Männer mit Maschinengewehren auf sie an. Das Rattern der Gewehre, so Simon, dauert die ganze Nacht an. Er überlebt, weil er sich tot stellt.

Dobschau

Andere Häftlingstransporte sind tagelang unterwegs. Es gibt selten zu essen und zu trinken, keinen Schutz vor der Kälte. Ein Transport durchquert die östliche Slowakei. Nachdem er die Ortschaft Dobschau passiert hat, werden zwölf männliche Leichen in kleineren und größeren Abständen neben den Gleisen gefunden. Es handelt sich um Sträflinge jüdischer Abstammung, sie tragen blau-weiß gestreifte Jacken und Hosen, heißt es in einem Bericht: «Alle sind kurz geschoren und nach jüdischem Brauch beschnitten.» Die Identität kann man nicht feststellen, nur Nummern auf dem linken Vorderarm erkennen. Die Leichen werden in die Totenkammern der Gemeinden Grub und Dobschau verbracht.

21. Januar

Wladimir Natanowitsch Gelfand, Leutnant der Roten Armee, bei Kutno

«Unser Vorrücken ist von großer Bedeutung. Wir (das 1052. Regiment) haben uns besonders hervorgetan. Alle Offiziere wurden für eine Auszeichnung vorgeschlagen (…) Bis Posen sind es noch 90 Kilometer.»