19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Die Werkstatt

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

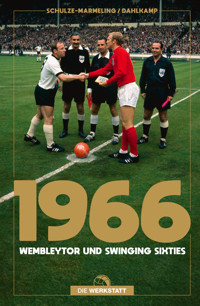

Fußball-WM 1966: Englands Triumph und Deutschlands Aufbruch Fußball-Weltmeisterschaft in England 1966: Das Gastgeberland erlebt die "Swinging Sixties" und mit dem WM-Sieg einen fußballerischen Höhepunkt. Die deutsche Mannschaft erreicht überraschend das Finale, verliert jedoch 2:4 – dank des berühmten "Nichttors". Trotzdem markiert Wembley den Auftakt für die goldenen Jahre des deutschen Fußballs. • Fußball und Fairness: Erleben Sie das legendäre Finale mit dem kontroversen "Nichttor" und das fesselnde Drama um zwei rivalisierende Nationen • Zeitkolorit: Gesellschaftliche und kulturelle Highlights der 60er Jahre, vom Vietnamkrieg bis zu musikalischen Revolutionen • Reichhaltige Erzählung: Anekdoten und Illustrationen verschmelzen zu einem lebendigen Porträt des Jahres 1966, das noch heute nachhallt Das neue Buch von Dietrich Schulze-Marmeling und Hubert Dahlkamp erzählt vom fairen Verlieren und aufstrebenden Stars, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie spannenden Anekdoten dieser Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

SCHULZE-MARMELING / DAHLKAMP

1966

WEMBLEYTORUND SWINGING SIXTIES

1. Auflage 2025

© Verlag Die Werkstatt GmbH, Bielefeld

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar: ISBN 978-3-7307-0780-7 (Print)

ISBN 978-3-7307-0808-8 (Epub)

Bildnachweis:

picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto Seite 6/7 picture alliance / dpa | Roland Witschel Seite 22/23

picture-alliance/ dpa/dpaweb | Pressensbild Kod14 Seite 76/77

picture alliance / dpa | Karl Schnoerrer Seite 186/187

picture alliance / dpa | Jon Hrusa Seite 238/239

Coverfoto: picture alliance / Gerry Cranham - Offside | Gerry Cranham

Lektorat: Andreas Beune, Andrea Clages

Layout: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen

Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.werkstatt-verlag.de

INHALT

KAPITEL 1 FOOTBALL'S COMING HOME

KAPITEL 2 1964/65

KAPITEL 3 1965/66

KAPITEL 4 DAS TURNIER

KAPITEL 5 WAS DANACH GESCHAH

AUTOREN

KAPITEL 1 FOOTBALL'S COMING HOME

Englands Trainer Alf Ramsey spricht kurz vor einem Spiel in Wembley zu seinen Spielern (22. Oktober 1963).

WELTMEISTERSCHAFT IM MUTTERLAND DES FUSSBALLS

1963 feierte die englische Football Association (FA) ihren 100. Geburtstag. Als weltweit erster nationaler Fußballverband sah die FA keinen Anlass für eine Landesbezeichnung in ihrem Namen.

Die globale Ausbreitung des Spiels erfolgte binnen einer Generation und war eine Begleiterscheinung des britischen Imperialismus. Soccer war ein englisches bzw. britisches Erzeugnis und wurde zum erfolgreichsten und dauerhaftesten Exportprodukt des britischen Staates.

Aber die Engländer begegneten der Globalisierung „ihres Spiels“ über viele Jahre mit einem arroganten Isolationismus.

Als am 21. Mai 1904 in einem Hinterhaus der Pariser Rue Saint-Honoré die FIFA gegründet wurde, war die FA nicht vertreten. Die Funktionäre der FA betrachteten die Initiatoren des Weltverbands als kontinentale Wichtigtuer, die ohnehin nichts zustande bringen würden. 1905 wurde die FIFA zwar auch von den Engländern anerkannt, aber erst 1946 ging England mit dem Weltverband eine dauerhafte Verbindung ein.

Mit der Vergabe des WM-Turniers 1966 würdigte die FIFA die historischen Verdienste des Mutterlandes des Fußballs. Zugleich dokumentierte der Austragungsort, dass England nun endgültig in der globalen Fußballfamilie angekommen war.

Dass das Mutterland den Zuschlag erhielt, war keineswegs selbstverständlich gewesen. Für die Austragung hatten sich auch die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und Spanien beworben. Spanien zog seine Bewerbung im letzten Moment wieder zurück, sodass der 1960 in Rom tagende FIFA-Kongress zwischen den Engländern und Deutschen zu entscheiden hatte. 34 der Delegierten stimmten für England, 27 für die Bundesrepublik, sechs enthielten sich.

Englands WM-Bilanz gestaltete sich äußerst bescheiden und stand im krassen Widerspruch zum Selbstbildnis: Beim ersten

WM-Auftritt 1950 in Brasilien unterlagen die Three Lions, wie die Nationalmannschaft im eigenen Land genannt wird, dem Underdog USA mit 0:1. Coach Walter Winterbottom hatte auf einige seiner stärksten Akteure verzichtet, um sie für das folgende Gruppenspiel gegen Spanien zu schonen. Der Sieg der ehemaligen Kolonie über die ehemalige Kolonialmacht zählt noch heute zu den größten Sensationen in der Geschichte des Turniers.

In England mochte man der Nachricht von der Niederlage zunächst keinen Glauben schenken. Einige englische Zeitungen vermuteten einen Druckfehler bei der Übermittlung des Ergebnisses und meldeten einen 10:1-Sieg. Als die Engländer anschließend auch noch Spanien unterlagen, mussten sie vorzeitig ihre Koffer packen.

Am 23. November 1953 gab die seit 24 Spielen ungeschlagene ungarische Nationalelf ihre Visitenkarte in London ab. Vor 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gewannen die Gäste um Kapitän Ferenc Puskás und Mittelstürmer Nándor Hidegkuti mit 6:3, es war die erste Niederlage Englands auf dem „heiligen Rasen“ von Wembley gegen ein kontinentaleuropäisches Team. Die Ungarn waren den Engländern technisch deutlich überlegen, spielten mit wenigen Ballkontakten und schossen 35-mal aufs englische Tor – die englische Elf kam nur zu fünf Abschlüssen.

Der spätere Nationaltrainer Bobby Robson, damals für den FC Fulham am Ball, wurde Zeuge eines Spielstils und Spielsystems, „das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Unsere W-M-Formation wurde in neunzig Minuten Fußball vernichtet. Das Spiel hatte eine tiefgreifende Wirkung, nicht nur auf mich, sondern auf uns alle. Allein dieses eine Spiel hat unser Denken verändert. Wir dachten, wir würden diese Mannschaft demolieren – England in Wembley, wir sind die Meister, sie sind die Schüler. Es war genau andersherum.“

Aber die schwer gekränkte FA mochte die Überlegenheit der Ungarn zunächst nicht akzeptieren und bat um ein Rückspiel. Ein Wunsch, den die Magyaren ihr erfüllten. So traf man sich am 23. Mai 1954 erneut. Vor 95.000 Zuschauern im Budapester Népstadion wurde das Mutterland nun noch heftiger vermöbelt als sechs Monate zuvor in Wembley: Die Partie endete mit einer 1:7-Klatsche für die Engländer.

1954 und 1962 erreichten die Three Lions jeweils nur das Viertelfinale. 1958 war schon nach der Vorrunde Schluss. Selbst innerhalb Europas gestaltete sich Englands Nachkriegsbilanz damit schlechter als die der Bundesrepublik, Ungarns, der Tschechoslowakei oder Schwedens.

Die FA hatte viel zu lange geglaubt, dass die englischen Spieler ihren ausländischen Kollegen allein aufgrund des historischen Vorsprungs des Landes technisch und körperlich überlegen seien. Dass der Entwicklungshilfe, die englische Bürger auf dem Kontinent geleistet hatten, eines Tages ein Auf- und Überholen der Kontinentaleuropäer folgen könnte, kam einigen Funktionären noch immer nicht in den Sinn.

Was sich auf dem Kontinent in Sachen Technik und insbesondere Taktik tat, wurde ignoriert. So bevorzugten die Nationalmannschaft und viele Vereine unbeirrt die einst vom Arsenal-Trainer Herbert Chapman erfundene W-M-Formation. Nationaltrainer Winterbottom besaß keine Erfahrung als Trainer im Profifußball. Und die Nationalspieler wurden nicht von ihm, sondern von einem Komitee aus FA-Funktionären ausgewählt.

Und was die WM betraf: Das britische Championat, das die Auswahlmannschaften von England, Schottland, Wales und Nordirland ausspielten, war für viele Engländer lange Zeit von größerem Interesse als Spiele gegen nicht-britische Teams und internationale Turniere.

SOCCER REVOLUTION

1955 veröffentlichte der Sportjournalist Willy Meisl sein Buch „Soccer Revolution“, eine brillante Analyse der Entwicklung des englischen Fußballs wie der Entwicklung des Spiels überhaupt. Der aus Wien stammende Meisl war bis 1933 Sportchef der „Vossischen Zeitung“ in Berlin gewesen und galt als Vater des modernen Sportjournalismus. Als Jude war er 1934 nach England emigriert.

Meisl kritisierte u. a. die starke Konzentration der englischen Fußballphilosophie auf Tempo bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Bedeutung der Ballkontrolle. Präzision sei Geschwindigkeit geopfert worden. Fehlpässe würden aber längere Laufwege erfordern. Nicht wenige von Meisls englischen Kollegen sahen die Gründe für die Niederlagen gegen Ungarn in deren größeren Schnelligkeit und Schusskraft. Meisl hingegen kam zu dem Schluss, dass der Gegner schlicht und einfach die besseren Fußballer besessen hätte. Außerdem diagnostizierte er einen Mangel an Intelligenz im englischen Spiel. Bei den Duellen mit Ungarn hätte „Hirn über Muskeln“ triumphiert. Das ungarische Erfolgsgeheimnis sei ein variables und technisch perfektes Kurzpassspiel gewesen. Das Mutterland habe seine Führungsposition längst eingebüßt und würde den taktischen und technischen Entwicklungen auf dem Kontinent hinterherhinken.

Die Ungarn-Spiele stärkten die Reformkräfte im englischen Fußball. Diese forderten eine stärkere Integration des britischen Fußballs in das internationale Fußballsystem. Der britische Isolationismus hatte sich als Eigentor erwiesen. Die Abkoppelung vom Rest der Welt, die Ignoranz gegenüber taktischen und technischen Entwicklungen auf dem Kontinent sowie der weitgehende Verzicht auf Kräftemessen mit nicht-britischen Teams hatten dazu geführt, dass der britische Fußball nur noch zweitklassig war. Training und Taktik der englischen Mannschaft wurden überprüft, auch begann man über den Tellerrand der Insel hinwegzuschielen.

Aber mitnichten allerorts. Die Beharrungskräfte blieben im Spiel. 1955/56 wurde erstmals der Europapokal der Landesmeister ausgetragen. Es fehlte Englands Champion Chelsea. Die Funktionäre des Management Committee der League befürchteten, dass der Anblick kontinentaler Mannschaften und deren Spielweise beim heimischen Publikum nur die Ansprüche an den eigenen Fußball steigen lassen würde. In der Isolation, so ihre stille Hoffnung, würde sich der Mythos von der führenden Fußballnation noch am besten fortschreiben lassen.

Anders die FA und deren Sekretär Stanley Rous, die mittlerweile eine internationalistische Position verfolgten. Von der FA und Rous ermutigt, nahm 1956/57 mit Manchester United erstmals auch ein englischer Vertreter am Europapokal teil. In Uniteds Manager Matt Busby besaß Rous einen Verbündeten. Busby hatte schon frühzeitig erkannt, dass der englische Fußball sich in die Auseinandersetzung mit kontinentalen Mannschaften begeben musste, um die Stagnation zu beenden und nicht den Anschluss an die allgemeine Entwicklung zu verpassen. Die nationale Borniertheit der Funktionärskaste war ihm völlig fremd. Außerdem erkannte der Manager die enormen Einnahmemöglichkeiten durch europäische Wettbewerbe.

War der Europapokal in seinen ersten Jahren eine Domäne der romanischen Länder gewesen, so begann sich dies nun zu ändern. In der Saison 1957/58 sorgte ein junges, „Busby Babes“ getauftes Manchester-United-Team europäisch für Furore. Aber bei einem Unglück auf dem Flughafen in München-Riem kamen acht Spieler ums Leben, unter ihnen Englands große Fußball-Hoffnung Duncan Edwards. Das Team befand sich auf dem Rückflug aus Belgrad, wo man das Halbfinale des Europapokals erreicht hatte.

1965 gewann der Londoner Klub West Ham United, der mit Bobby Moore, Martin Peters und Geoffrey Hurst drei Schlüsselspieler der Nationalelf von 1966 stellen sollte, den Europapokal der Pokalsieger. Der zweite Finalist war der TSV 1860 München gewesen. Auch eine Saison später, im WM-Jahr 1966, war das Finale im Pokalsiegerwettbewerb ein deutsch-englisches Duell. Dieses Mal triumphierte die Bundesliga: Borussia Dortmund schlug den FC Liverpool nach 120 Minuten mit 2:1 und war damit der erste deutsche Klub überhaupt, der eine europäische Trophäe gewann. Der Verlauf der folgenden WM mit dem Finale England gegen Deutschland spiegelte die Herausbildung einer englisch-deutschen Dominanz in den Europapokalen wider, die sich einige Jahre später zu einer englischdeutsch-niederländischen weiterentwickeln sollte. 1968 gewann Manchester United als erster englischer Klub den Europapokal der Landesmeister, 1969 Feyenoord Rotterdam als erster niederländischer und 1974 der FC Bayern als erster deutscher. Im Europapokal der Pokalsieger triumphierten 1970 Manchester City und 1971 Chelsea.

EIN NEUER NATIONALTRAINER UND DIE SWINGING SIXTIES

Seit Ende 1962 hieß Englands Nationalcoach Alf Ramsey. Im Oktober dieses Jahres war die Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Frankreich über ein Remis (1:1) nicht hinauskommen, woraufhin Walter Winterbottom nach 16 Jahren gehen musste. Als Aktiver hatte der Rechtsverteidiger Ramsey 32-mal für England gespielt, u. a. war er beim 0:1 gegen die USA und 3:6 gegen Ungarn dabei gewesen. Gegen Puskás und Co. verwandelte er einen Strafstoß. Es war Ramseys letzter Auftritt im Trikot der Three Lions. Der Rechtsverteidiger pflegte einen eher unenglischen Spielstil. Anstatt den Ball wild nach vorne zu kloppen, betrieb er aus der Abwehr heraus mit intelligenten Pässen den Aufbau des Spiels.

Als Trainer machte er sich einen Namen, als er den Drittligisten Ipswich Town von der dritten in die erste Liga und dort bereits in der ersten Saison 1961/62 zur Meisterschaft führte – auch mit Hilfe kluger taktischer Entscheidungen. So wurde der Linksaußen Jimmy Leadbetter zu einem aus der Tiefe des Feldes operierenden Spielgestalter umgeschult.

Der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Ramsey pflegte ein schwieriges Verhältnis zur Presse, der er sich nicht gewachsen fühlte. Sein Umgang mit der Öffentlichkeit war durch eine auf Unsicherheit basierende Arroganz und Zurückgezogenheit geprägt. Bei einem seiner ersten Interviews als Nationaltrainer hatte Ramsey verkündet, der nächste Weltmeister würde England heißen. Die Presse griff die wohl eher unbedacht getätigte Äußerung begierig auf, machte sich über ihn lustig und setzte den Trainer damit die folgenden vier Jahre permanent unter einen geradezu unmenschlichen Druck.

Ramsey hatte aber nicht nur bei der Presse Feinde, sondern auch innerhalb der alten Garde der Verbandsfunktionäre. Denn Ramsey beendete die seit 1872 herrschende Praxis, dass die Funktionäre das Nationalteam nominieren.

Völlig anders als zur Presse und zu den Funktionären gestaltete sich sein Verhältnis zu den Spielern. Ramsey gelang es, eine verschworene Gemeinschaft zu bilden, wobei ihm die Existenz einer als feindlich wahrgenommenen Außenwelt behilflich war. Ramsey war „ein Mann seiner Spieler, ihr Befürworter und Verteidiger (…) er war ihr distanzierter Freund, eine Art gütiger Diktator“, schreibt der Journalist Ludger Schulze. Die Spieler honorierten dies, indem sie für ihren Manager durch dick und dünn gingen.

Gastgeber England empfing die Fußballwelt nicht nur als Mutterland des Spiels, sondern auch als Metropole eines neuen Zeitgeists, der „Swinging Sixties“. Dessen Metropole war London.

Im Nachkriegs-Großbritannien boomte die Wirtschaft, es wurden Arbeitskräfte benötigt und die soziale Mobilität war so groß wie nie zuvor. Zum ersten Mal öffneten sich die Tore der höheren akademischen Institutionen auch jungen Menschen aus der Arbeiterschaft. Dies nährte den Glauben, dass man mit Talent und Entschlossenheit die Klassengrenzen durchbrechen kann.

Britische Freizeitkulturen waren nun nicht mehr durch Klassenunterschiede geprägt, sondern durch Generationen. In Großbritannien zeigte sich ein Muster, das, so der Historiker Thomas Mergel, „in ganz Westeuropa zum Ende des 20. Jahrhunderts leitend geworden ist und das für weibliche Lebensentwürfe ebenso gilt wie für Trends der Massenkultur: die Individualisierung der Lebensstile“.

Rückblickend spricht man von Großbritanniens goldenem Zeitalter. Viele europäische Gesellschaften wurden in den 1960ern und frühen 1970ern von Umbrüchen erfasst, aber auf der britischen Insel beginnen sie schon Ende der 1950er und somit fünf bis zehn Jahre früher. Es ist zunächst eine kulturelle Bewegung, die dann aber auch sozialgeschichtliche Veränderungen bewirkt.

1964 kehrte die Labour Party nach 13 Jahren konservativer Herrschaft in die Regierung zurück. Labours Reformversprechungen zielten auf eine Liberalisierung der Gesellschaft und größere soziale Gerechtigkeit. Überall im Land machten sich Optimismus und Idealismus breit.

Bereits 1957 hatte Mary Quant an der Kings Road im Londoner Stadtteil Chelsea die Boutique Bazaar eröffnet. „Die Erfinderin des Minirocks hatte damit einen Typ von Verkaufsgeschäft kreiert, der gleichzeitig Programm war. Nicht beim Schneider, der individuelle Mode auf Bestellung machte, nicht im Kaufhaus, wo gleichförmige Mode von der Stange zu haben war, sondern in einem kleinen Geschäft kaufte man ein individuelles Kleidungsstück und gleichzeitig einen Stil dazu. Die Mode der Jugend wurde als eine Kultur der Individualität geboren, die sich von der einförmigen Klassenstruktur der britischen Gesellschaft absetzte“, beobachtet Thomas Mergel.

Erstmals wurden Moden nicht von den oberen Etagen der Gesellschaft vorgegeben, sondern zumindest auch „von unten“. Der Historiker Eric Hobsbawn schreibt über diese sozio-kulturelle Revolution: „Modebewusste Jungen und vor allem Mädchen aus der Arbeiterklasse hatten ihren Lebensstil bis dahin häufig von den Moden der Oberschichten oder der Subkulturen der Mittelklasse, also der Künstlerbohème, kopiert. Nun begann sich eine seltsame Umkehr der Dinge anzudeuten.“ Ähnlich sieht es der Journalist Andrew Marr, bis 2005 Politikredakteur der BBC: „Die neue Kultur war weit davon entfernt, elitär zu sein. Sie wurde geformt von Leuten aus der Arbeiter- und der unteren Mittelklasse, die niemals zuvor so viel kulturelle Macht genossen hatten. (…) Die Kinder der Lkw-Fahrer, Hafenarbeiter, Putzfrauen und Verkäuferinnen wurden in teuren Nachtclubs gefeiert und standen Schlange, um der Queen vorgestellt zu werden.“

In den 1960ern erfuhr die Populärkultur ein gigantisches Wachstum und entdeckte in den Fans des Fußballs ebenso wie in denen der Beat-, Blues- und Rockmusik einen neuen Markt. Zahlreiche Bands betraten die Bühne, so u. a. 1960 die Beatles, 1962 die Rolling Stones, 1963 The Kinks, 1964 The Who, 1965 Pink Floyd und 1968 Deep Purple, die allesamt Weltruhm erlangten.

In der Filmindustrie sorgten englische Schauspieler und Schauspielerinnen ebenfalls für Schlagzeilen: Zwischen 1964 und 1966 wurden zahlreiche von ihnen für den Oscar nominiert, unter ihnen Richard Burton, Peter O'Toole, Juli Andrews und Julie Christie.

1964 kam mit „Goldfinger“ der dritte Teil der James-Bond-Filmreihe in die Kinos. Der im Auftrag der Queen agierende Filmheld wurde von Sean Connery gespielt. Den Titelsong sang Shirley Bassey. „Goldfinger“ fand als am schnellsten Geld einspielende Kinoproduktion Eingang in das „Guinness Buch der Rekorde“. Nach nur drei Wochen waren die Produktionskosten wieder eingespielt. Der Soundtrack des Films erschien als LP und stand in den USA drei Wochen auf Platz 1 der Album-Charts. 1965 lief „Goldfinger“ auch in den deutschen Lichtspielhäusern und avancierte zum Kassenfüller.

Was Paris für die 1920er und Rom für die 1950er gewesen war, das war nun die britische Kapitale für die 1960er. 1965 hatte Diana Vreeland, die Chefredakteurin der erstmals 1982 in den USA erschienenen Modezeitschrift „Vogue“, London 1965 als „the most swinging city of the world“ bezeichnet. Als das „Time Magazine“ im April 1966 vom „Swinging London“ sprach, war das Label etabliert.

In der Suezkrise 1956 wurde die einstige Weltmacht Großbritannien gedemütigt, rund um das Jahr 1960 verlor man viele Kolonien. Mit den „Swinging Sixties“ kehrte das Empire zurück, nun aber als popkulturelle Macht. Die Popkultur avancierte zu einer gewichtigen und formenden Kraft der britischen Kultur und spielte dabei mit Symbolen des Empires wie dem Union Jack. Pop wurde zum britischen Exportprodukt – wie einst der Fußball.

Bei den Fußballspielern war der Pop allerdings noch nicht angekommen. Viele Fußballer waren brave Familienväter. Olaf Edig, Daniel Meuren und Nicole Selmer schreiben in ihrem Buch „Fußballweltmeisterschaft 1966 England“: „Langhaarige Balltrickser waren bei der WM '66 Mangelware. (…) Als das ‚Swinging London‘ für einige Wochen die Hauptstadt des Fußballs war, blieb die Welt des runden Leders jedoch von all diesen Erschütterungen unberührt. Die Schauplätze der Musik- und Modeszene, der Portobello Road Market oder die Carnaby Street, schienen Lichtjahre von Wembley entfernt zu sein.“ Dabei hatte der englische Fußball mit dem für Manchester United kickenden, langhaarigen George Best bereits seine erste Pop-Ikone. „Vor Best waren Fußballer in der Regel Männer mit kurzen Haaren, die das Äquivalent eines ordentlichen Fabrikarbeiterlohnes verdienten und sich mit einem netten Mädchen aus dem Friseursalon niederließen. Best bereicherte United nicht nur mit seinen zauberhaften Fähigkeiten als Fußballer, sondern auch mit einem Glamour, wie ihn das Spiel bis dahin noch nicht erlebt hatte“, schrieb der „Guardian“-Journalist David Lacey. Best fuhr Sportwagen, besuchte Nachtclubs und ließ sich mit einigen der schönsten Frauen ein – ein genialer Fußballer, wohl einer der besten der Fußballgeschichte, war er obendrein. Best schwärmte später selbst über die Folgen eines bärenstarken Auftritts bei Benfica Lissabon im März 1966, also wenige Monate vor dem Anpfiff der WM: „Außerhalb des Fußballfeldes drehte alles durch. Die Beatlemania befand sich auf ihrem Höhepunkt. Zum ersten Mal hatten die jungen Leute Stars, die genauso alt waren wie sie. Nach den strengen 1950ern wurde alles relaxter. Kids wollten ihre Gefühle zeigen, und nachdem mir die Presse den Spitznamen ‚der fünfte Beatle‘ gegeben hatte, wurde ich zu ihrem Ziel. (…) Ich war derjenige, der Fußball von den Rückseiten der Zeitungen auf die Titelseiten brachte. (…) Ich werde immer dafür dankbar sein, dass ich die 1960er und 1970er erlebt habe. Es war eine aufregende Zeit. Das Leben war frei und leicht. Das Leben bestand aus Mädchen, einigen Bieren, Fußball, guter Musik. Es war ein Teil des Lebens, und ich liebte jede Minute davon.“

Aber Best war kein Engländer, sondern stammte aus dem nordirischen Belfast. Und Nordirland hatte sich für das Turnier nicht qualifizieren können.

WORLD CU P WI LLI E

Pop war auch das erste Maskottchen in der Geschichte des Weltturniers: World Cup Willie war wie Englands Wappentier ein Löwe, bekleidet mit einem Union-Jack-Leibchen. World Cup Willie avancierte zum ersten Merchandising-Produkt des Weltturniers und wurde immer populärer. Bald gab es ihn als Stofftier, Spardose, Wachskerze, Quietschfigur, Ansteckpin etc. Willie tauchte in Zeitungskarikaturen auf, in Comics, sogar in den Pop-Charts (s. u.).

Die FIFA-Spitze mochte Willie jedoch nicht. Zu viel Kommerz, befand Generalsekretär Dr. Helmut Käser, der die „marktschreierische Verbreitung von Weltmeisterschafts-Insignien“ geißelte.

In Deutschland konnte die Wochenzeitung „Die Zeit“ mit Willie nichts anfangen. Willie sei „zum Emblem des ganzen Fußballrummels geworden“. Und Willie sei nicht nur kitschig, sondern auch „politisch unzeitgemäß“.

Ausrichter der WM war schließlich nur England, nicht das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, geschweige denn das Empire – aber Willie trug Union Jack. In einer Zeit der Dekolonialisierung und der Abkehr von Nationalismus und imperialistischem Großmachtdenken erschien dies auf den ersten Blick als anachronistisch.

Erstmals gab einen offiziellen WM-Song. Geschrieben hatte ihn Anthony James „Lonnie“ Donegan, ein in Glasgow geborener britischer Skiffle-, Jazz- und Blues-Musiker, bekannt für seine Coverversionen US-amerikanischer Blues- und Folk-Künstler. Donegan ist eine der wichtigsten Inspirationen für einen der besten und bedeutendsten Gitarristen der Rock- und Blues-Geschichte: Rory Gallagher.

Seine erste Band, die Tony Donegan Jazzband, hatte Donegan noch auf deutschem Boden ins Leben gerufen, wo er als britischer Soldat stationiert war.

There's a football fellah, you all know his name

And the papers tell us he's in the Hall of Fame

Wherever he goes, he'll be all the rage

'Cause he's the new sensation of the age

Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willie

We all love him too, World Cup Willie

He's tough as a lion and never will give up

That's why Willie is fav'rite for the Cup

Willie, Willie, he's evry'body's fav'rite for the Cup

Well, we're all football crazy and it's plain to see

That we're all so happy, like one big family

Now we've found someone who makes the rafters ring

Welcome to a brand new soccer King

All dressed in red, white and blue, that's World Cup Willie

We all love him too, World Cup Willie

He's tough as a lion and never will give up

That's why Willie is fav'rite for the Cup

Yes! Willie, Willie, he's evry'body's fav'rite for the Cup

SONGTEXT „WORLD CUP WILLIE“

EUROZENTRISMUS

71 Nationen meldeten sich für die Qualifikation zur WM 1966 an, was ein neuer Rekord war. England als Gastgeber und Brasilien als Titelverteidiger waren automatisch qualifiziert, sodass 69 Nationen um insgesamt 14 freie Plätze spielten. Europa okkupierte von diesen Plätzen neun, Südamerika drei. Den nord- und mittelamerikanischen Ländern wurde lediglich ein Platz zugestanden. Afrika, Asien und Ozeanien mussten sich einen Platz „teilen“.

Seit ihrer Premiere 1930 in Uruguay waren die Endrundenturniere der WM eine Angelegenheit der Fußballhochburgen Europa und Südamerika. In Afrika herrschte zunächst wenig Interesse. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg lösten Dekolonialisierung und politische Unabhängigkeit auf dem afrikanischen Kontinent eine Explosion sportlicher Aktivitäten aus. Für den afrikanischen Fußball begann nun ein Prozess der ernsthafteren und eigenständigeren Organisierung.

Auf dem FIFA-Kongress 1953 in Paris wurde Afrika erstmals als eigenständige Region anerkannt. 1957 folgte die Gründung eines afrikanischen Fußballverbandes, der sich den französischen Titel Conféderation Africaine de Football (CAF) gab.

Zur WM 1962 in Chile meldeten sich Tunesien (unabhängig seit 1956), Marokko (seit 1956), Sudan (seit 1956), Ghana (seit 1957) und Nigeria (seit 1960) an. Doch die FIFA honorierte diese Entwicklung nicht. Für Afrika gab es keinen einzigen festen Platz in der Endrunde, vielmehr musste der siegreiche Afrika-Vertreter noch gegen ein europäisches Team antreten: Marokko verlor hier gegen Spanien. Ähnlich verfuhr die FIFA in Asien, wo Südkorea gegen Jugoslawien den Kürzeren zog. So waren am Ende erneut ausschließlich Mannschaften aus Europa (10), Südamerika (5) sowie Nord- und Mittelamerika (1) beim Turnier in Chile vertreten.

Verantwortlich hierfür war die eurozentristische Haltung führender FIFA-Funktionäre. Der Engländer Sir Stanley Rous, seit 1961 FIFA-Präsident, war ein Eurozentriker mit rassistischem Einschlag. Der Prozess fortschreitender Dekolonialisierung in Afrika und Asien war für ein Commonwealth-Geschöpf wie ihn nur schwer zu akzeptieren, und soweit es ging, hielt man die Neulinge auf Abstand.

RASSISMUS ...

In der Kritik stand vor allem Rous' Haltung zum weißen Apartheid-Regime in Südafrika. Seit 1910 wurde Südafrika in der FIFA von der weißen Football Association of Africa (FASA) vertreten. 1951 wurde mit der South African Soccer Federation (SASF) ein Konkurrenzverband zur FASA gegründet, der über 80 Prozent der südafrikanischen Bevölkerung repräsentierte. Dennoch gab die FIFA dem Pro-Apartheid-Verband FASA den Vorzug.

1956 übertrug Südafrikas Regierung die Rassentrennung auch offiziell auf den Sport. Südafrika meldete sich 1957 für den ersten Afrika-Cup an, wurde aber ausgeschlossen, nachdem die FASA erklärt hatte, sie würde auf keinen Fall mit Schwarzen Spielern erscheinen. 1961 wurde die FASA aus dem Regionalverband CAF geworfen und 1964 suspendierte die FIFA die Mitgliedschaft der FASA.

Dennoch hielt FIFA-Präsident Rous weiterhin seine schützenden Hände über den Apartheid-Verband. Fußball und Politik müssten voneinander getrennt bleiben, die Frage der Apartheid und der Organisation des Sports sei eine interne Angelegenheit Südafrikas.

1963 erklärte Rous nach einer Visite in Südafrika, die Funktionäre des „dissidenten Verbandes“ (gemeint war die SASF) seien „völlig ungeeignet“, den südafrikanischen Fußball zu repräsentieren.

Den Vertretern des South African Non-Racial Olympic Committee (SANROC) warf er 1968 vor, sie seien „mehr an kommunistischer Politik denn an Fußball interessiert“. Damit folgte Rous exakt der Argumentation der weißen rassistischen FASA-Funktionäre.

... UND BOYKOTT

Für die WM 1966 in England meldeten bereits 15 afrikanische Länder ihr Interesse an: Algerien, Ägypten, Äthiopien, Gabun, Ghana, Guinea, Kamerun, Liberia, Libyen, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal, Sudan und Tunesien. Die CAF zählte zu diesem Zeitpunkt 30 Mitglieder: die FIFA 130, von denen nur noch 32 (knapp 24 Prozent) aus Europa kamen. Aber da die FIFA-Führung sich nicht davon abbringen ließ, für die drei Kontinente Afrika, Asien und Ozeanien nur einen der 16 Endrundenplätze zu reservieren, entschlossen sich die Afrikaner zum Boykott. Die Europäer ließ dies zunächst kalt. Der „Sportinformationsdienst“ (sid) schrieb, der Boykott der Afrikaner habe „sportlich nicht die geringste Bedeutung“.

Durch den Boykott der afrikanischen Teams und weil Südkorea verzichtet hatte, blieben von den Bewerbern außerhalb Europas und Amerikas nur noch das kommunistische und von der Außenwelt hermetisch abgeschottete Nordkorea sowie Australien übrig. So waren die beiden traditionellen Fußballhochburgen Europa und Südamerika in England weiterhin fast unter sich. Wirklich global wurde das Turnier erst mit dem Ausbau seines Teilnehmerfeldes – 1982 von 16 auf 24 (und 1998 von 24 auf 32).

Afrikanische Spieler waren aber 1966 schon dabei – im Trikot der portugiesischen Mannschaft. Mit dem WM-Torschützenkönig Eusébio hatte das Turnier erstmals einen afrikanischen Star.

KAPITEL 2 1964/65

Helmut Schön referiert während eines Sichtungslehrgangs des DFB vor jungenTalenten in Frankfurt (19. März 1964).

Mit Helmut Schön – als Nachfolger von Sepp Herberger – hat die DFB-Elf einen neuen Bundestrainer. Seine erste Aufgabe: Qualifikation für das WM-Turnier in England. Hier muss die Nationalelf die Hürde Schweden nehmen. Am 4. November 1964 kommt es in Berlin zum ersten Showdown, der unentschieden endet – Vorteil Schweden. Gut drei Monate später verletzt sich Mittelstürmer Uwe Seeler so schwer, dass sein Mitwirken im Rückspiel höchst ungewiss ist.

1963 wurde die Bundesliga eingeführt, zweiter Meister wird nun Werder Bremen. 1860 München erreicht als erster deutscher Verein das Finale des Europapokals der Pokalsieger, muss sich hier aber West Ham United geschlagen geben. Lokalrivale Bayern München gelingt im zweiten Anlauf der Aufstieg in die Bundesliga. Zwischen den Spielzeiten 1964/65 und 1965/66 tobt der erste große Bundesligaskandal.

Cassius Clay benötigt nur 105 Sekunden, um seinen Welttitel im Schwergewicht zu verteidigen.

Che Guevara versucht, die kubanische Revolution zu exportieren, Mao Tse-Tung wird vom „Stern“ zum Mann des Jahres gekrönt. Die USA starten mit der Bombardierung Nordvietnams. Der Bundestag hebt die Verjährungsfrist für NS-Verbrecher auf.

Die Beatles werden von der Queen im Buckingham Palace empfangen. Last, but not least: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe fällt ein bahnbrechendes Urteil: Wenn zu starker Alkoholgenuss dazu führt, dass der Zecher seinen ehelichen Pflichten wiederholt nicht nachkommen kann, darf die Ehe geschieden werden. Dem Zecher bleibt dann nur noch das Auto, das er auch mit 1,5 Promille im Blut steuern darf.

September/Oktober 1964

In der Qualifikation zur WM muss sich die DFB-Elf mit Schweden und Zypern messen. Nur der Erstplatzierte der Gruppe darf zur Endrunde nach England reisen. Siege gegen den Underdog Zypern sind für Deutsche und Schweden eingespeist. Folglich entscheiden die Duelle zwischen diesen beiden Teams über die Teilnahme an der Endrunde.

Wie unangenehm die Schweden sind, belegt die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft. Sechs Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber, dreimal trennte man sich remis. Und auch das Torverhältnis ist mit 34:38 negativ. Der letzte Sieg stammt aus dem Jahr 1957, als in Hamburg mit 1:0 gewonnen wurde.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationalteams ist für den 4. November 1964 terminiert. Spielort: das Olympiastadion in Berlin, errichtet anlässlich der „Nazi-Olympiade“ 1936.

Seit Sommer 1964 heißt der Bundestrainer Helmut Schön, bis dahin Assistent seines Vorgängers Sepp Herberger. In den Jahren des gesellschaftlichen Umbruchs erweist sich Schön als Glücksfall. Anders als Herberger trat Schön nicht der NSDAP bei; die gelegentlichen Briefe zwischen den beiden beendete der Reichstrainer jeweils mit einem zackigen „Heil Hitler“, während der Spieler den traditionellen „herzlichen Gruß“ wählte. Als prominenter Spieler wurde Schön mehrfach gedrängt, der Partei beizutreten, doch jedes Mal ließ er den Aufnahmeantrag unausgefüllt. Dabei half ihm sicherlich die liberale Prägung seines verwitweten Vaters und seiner Geschwister: „Sie alle waren total ‚contra‘.“

Schöns Stärke ist, bei Entscheidungen eigene Skrupel zuzulassen und die Ratschläge Dritter einzuholen. Diese Eigenschaft ebnet ihm den Weg zu einer konstruktiven Kommunikation mit seinen Spielern. Als Führungsspieler beim Dresdner SC hatte er die Möglichkeit gehabt, bei taktischen Fragen mitzureden, und diese Erfahrung bestärkt ihn darin, auch als Bundestrainer die Meinung wichtiger Spieler einzuholen, sie zu eigenen Ideen sogar zu ermuntern. „Es gibt den autoritären, den demokratischen und den Laissez-faire-Führungsstil“, erklärt Schön in einem Interview. „Von Hause aus neige ich am meisten zum demokratischen.“ Zwar könne und solle ein Trainer den Spielern nicht die letztendliche Verantwortung abnehmen, daher lehne er eine formelle Mitbestimmung beispielsweise über die Mannschaftsaufstellung ab. Aber er wäre „doch dumm, wenn ich sie – auch was die Spieltaktik angeht – nicht zur Beratung heranziehen würde. (…) Die Beratung im Team hilft entschieden weiter als ein einsames Ausbrüten von Plänen. Und sie erleichtert natürlich die Überzeugungsarbeit.“ Willi Schulz, der unter beiden Bundestrainern spielte, hat das treffend zusammengefasst: „Helmut Schön hat die Spieler mit in die Verantwortung genommen. Bei Herberger wurde diktiert.“

Undankbarer kann der Arbeitsbeginn des neuen Bundestrainers nicht ausfallen: Zwischen dem letzten Spiel unter dem Bundestrainer Sepp Herberger, dem Vater des „Wunder von Bern“, und Schöns Debüt als allein verantwortlicher Coach liegt lediglich ein Vierteljahr, das ausgerechnet in die spielfreie Zeit zwischen der ersten und zweiten Bundesligasaison fällt. Von Spielerbeobachtungen kann somit keine Rede sein, ebenso fehlen Gegner, an denen Schön den Standort der Nationalmannschaft festmachen kann.

Die Schweden gelten als starke Mannschaft, die 1963 in sieben Länderspielen stets als Sieger den Platz verlassen haben. Schön, auch „der Lange“ genannt, beruft zwei Lehrgänge im September und Oktober ein, um sich taugliche Informationen zur Form seiner Schützlinge zu verschaffen. Beide Lehrgänge münden in Testspielen. Zunächst spielt die deutsche Equipe in Augsburg gegen eine deutsche Südauswahl, in deren Reihen zwei Spieler stehen, die später noch Schlagzeilen im A-Team schreiben sollten: Das Tor hütet der 20-jährige Josef „Sepp“ Maier vom Zweitligisten FC Bayern München, die Sturmmitte besetzt der eine Liga höher kickende Rudi Brunnenmeier vom Stadtrivalen TSV 1860 München. 1:1 trennt man sich, und auch das zweite Spiel in Düsseldorf gegen die englische Profitruppe Sheffield Wednesday bringt nichts Aufregendes: 0:0 heißt es nach 90 Minuten.

Das Düsseldorfer Publikum begleitet das Spiel mit vielen Pfiffen und Missfallensäußerungen. Einen besonders originellen Vergleich formuliert der Journalist Heinz Szymann für die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“, der die deutschen Ballstafetten in diesem Spiel ähnlich umständlich fand wie den „Stabwechsel der 4x100-Meter-Staffel während der Ost-West-Ausscheidung“. Letztendlich kann nur der Dortmunder Hans Tilkowski überzeugen, der erstmals wieder im Mai 1964 über die volle Distanz das deutsche Tor hüten darf.

Kurz vor dem Start der WM 1962 hatte Bundestrainer Sepp Herberger dem Keeper mitgeteilt, dass der Youngster Wolfgang Fahrian von der TSG Ulm 1846 seine Nummer eins beim Turnier sei. Der „Til“ nahm dies nicht etwa demütig hin, sondern protestierte spontan und lautstark: „Das kann ich nicht verstehen. Sie verstoßen gegen ihre eigenen Grundsätze. Aber Sie sind der Chef, es ist Ihre Entscheidung. Meine Entscheidung ist: Ich spiele nicht mehr für Deutschland!“ Sprach's, forderte Reisepass und Rückflug-Ticket zur sofortigen Abreise und zertrümmerte dann wütend einen unschuldigen Stuhl.

Nach dem Ende der WM herrschte zwischen Tilkowski und Herberger zunächst Funkstille. Im Jahr 1963 hüteten Fahrian und jeweils einmal der Kölner Ewert bzw. der Stuttgarter Sawitzki das deutsche Tor. Dann ging Herberger nach dem Europapokalspiel Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon auf Tilkowski zu und bot ihm eine Unterredung an, die den Keeper zurück ins Nationalteam führen wird.

In Düsseldorf fehlen Schön die „Italiener“ Horst Szymaniak, Albert Brülls, Helmut Haller und Karl-Heinz Schnellinger. Das Quartett kickt in Italiens Serie A, wo es deutlich mehr zu verdienen gibt als in der deutschen Heimat, wo man sich mit der Legalisierung des Professionalismus schwertut.

1961 wechselte der Außenläufer Horst Szymaniak vom Karlsruher SC zum sizilianischen Klub CC Catania. Mit 200.000 Mark betrug allein das Handgeld, das der Spieler kassierte, das 500-Fache des offiziellen monatlichen Grundgehalts in der Oberliga, vor Einführung der Bundesliga die höchste Spielklasse.

Im Sommer 1962 zogen dann auch die Nationalspieler Helmut Haller und Albert Brülls über den Brenner. Mittelfeldspieler Haller, bis dahin Vertragsspieler beim BC Augsburg, ging zum FC Bologna – für ein Handgeld von 300.000 Mark. Der Gladbacher Brülls stürmte nun für den FC Modena, für eine Ablöse von 250.000 Mark.

Am 28. Juli 1962 beschloss der DFB endlich die Einführung einer „zentralen Spielklasse mit Lizenzspielern“, genannt „Bundesliga“. Die Entscheidung besaß den Charakter eines Kompromisses. So öffnete das erste Bundesligastatut nicht nur das Tor zum Professionalismus, sondern bemühte sich auch um dessen Einhegung. Der Lizenzspieler musste jetzt zwar nicht mehr neben dem Kicken noch einen „ordentlichen“ Beruf ausüben, aber sein Salär durfte monatlich die 1.200 Mark nicht überschreiten. In Ausnahmefällen waren auch 2.500 Mark gestattet. Bei einem Vereinswechsel durfte der Spieler zehn Prozent der Ablösesumme kassieren, deren Obergrenze allerdings 50.000 Mark betrug. Von den Zuständen, die in Italien seit Mitte der 1920er herrschten, war Deutschland noch immer weit entfernt. Horst Szymaniak, der nun bei der AC Mailand spielte, kassierte dort ein monatliches Festgehalt, das noch immer 10.500 Mark über dem lag, was in seiner Heimat maximal gestattet war. In Deutschland war die Entscheidung fürs Vollprofitum so risikobehaftet, dass im ersten Jahr der Bundesliga lediglich 34 Spieler den Fußball zu ihrem Beruf erklärten.

So hielt der Zug in den Süden zunächst weiter an. Trotz Einführung der Bundesliga wechselte Borussia Dortmunds Jürgen „Charlie“ Schütz für die Rekordablöse von 450.000 Mark zur AS Rom. Diese wurde nur wenig später übertroffen, als die Roma für den 24-jährigen Verteidiger Karl-Heinz Schnellinger 1,12 Mio. Mark an den 1. FC Köln zahlte, von denen 300.000 Mark als Handgeld in die Taschen des Spielers wanderten.

Schnellinger machte nie einen Hehl daraus, dass er vor allem des Geldes wegen Deutschland verließ: „Wir Kicker bewegten uns irgendwo auf der Ebene der Kneipen- und Tankstellenbesitzer. Und das war es ja auch, was man bestenfalls mit diesem Sport erreichen konnte. Dass Fußball ein Beruf ist, dafür gab es in Deutschland damals wenig Verständnis. Im Gegensatz zu Deutschland konnte man in Italien als Fußballer wirklich gut verdienen.“ Daheim sei er wegen „Fahnenflucht“ angefeindet worden. „Man hat uns das Geld vorgerechnet und von Verrat gesprochen“, obwohl die Spieler „mehr für Deutschland getan haben als alle Konsuln, Botschafter und Politiker zusammengenommen“.

Seine „Auswanderung“ wird Schnellinger nie bereuen. „Ich bin froh darüber, denn ich habe viel gesehen, viel gelernt und viel gewonnen und wir haben uns auch sehr amüsiert. Es gab keine andere Möglichkeit. (…) Ich mag das Land und die Menschen. Sie lachen gerne und sind fröhlich. Ein bisschen erinnern sie mich an die Rheinländer.“

Tatsächlich hat Italien den deutschen Legionären noch mehr zu bieten als nur Fußball und Geld. Profifußballer genießen hier ein wesentlich höheres Maß an gesellschaftlicher Anerkennung als in Deutschland. Steinreiche Industrielle und Größen aus dem Kulturbetrieb haben keine Scheu, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen.

1. November 1964

Wenige Tage vor dem großen Spiel gegen die Schweden sind lediglich zwei Drittel der Billetts an den Mann gebracht. Wenig nachgefragt werden die billigen Plätze in den Kurven für drei Mark.

Der deutsche Tross bereitet sich in der Sportschule Barsinghausen auf das Spiel vor. Helmut Schön ist zunächst allein mit den Spielern und stöhnt über den Trubel, der rund um dieses Spiel auch die niedersächsische Gemeinde erreicht. Keiner ist da, der die Mannschaft abschirmen könnte, und Assistent Dettmar Cramer stößt erst verspätet aus Tokio zur Nationalmannschaft.

Fragen haben die Journalisten en masse. Zum Beispiel, warum Barsinghausen und nicht direkt Berlin als Vorbereitungsort gewählt wurde. Wegen einer Halle, die Training auch bei schlechter Witterung zulässt, antwortet Schön, „da nehmen wir auch in Kauf, den Katzensprung im Flugzeug zu absolvieren“. Der „Kicker“ ergänzt: „… wenn kein Nebel herrscht“. Um das Interesse an der Nationalmannschaft ein wenig zu kanalisieren und um Ruhe in die Vorbereitung zu bringen, werden Zettel an die Türen geklebt: „Wir bitten alle Unbefugten, die Sportschule nicht zu betreten, da der Bundestrainer bei seiner Arbeit nicht gestört werden möchte.“ Doch wer das liest, der ist schon in der Sportschule …

Der Austragungsort eines Testspiels gegen eine Niedersachsen-Auswahl bleibt streng geheim, noch nicht einmal der Trainer des Gegners weiß Bescheid, wo er anzutreten hat. Erst kurz vor dem Anpfiff ist klar, dass das Spiel in Hameln stattfinden wird. 7:0 gewinnen dort die Schön-Mannen. Als sich Ersatztorwart Wolfgang Fahrian, mittlerweile in Diensten von Hertha BSC, später am Fuß verletzt, wird vorsichtshalber Stuttgarts Keeper Günter Sawitzki per Telegramm angeschrieben: „Umgehend nach Barsinghausen kommen!“

Die Generalprobe findet dann im Niedersachsenstadion gegen die Amateure von Hannover 96 statt. 10:0 heißt es am Ende, allein Uwe Seeler trifft dreimal, im Tor steht Hans Tilkowski.

2. November 1964

An einem Montag landen die deutschen Spieler vormittags auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof, zwei Stunden später setzt in Tegel auch Karl-Heinz Schnellinger auf, der direkt aus Rom kommend als frischgebackener italienischer Pokalsieger die Spreemetropole erreicht. Am späten Abend landen auch die Schweden in Tempelhof.

Die Schweden reisen mit einer durchwachsenen Jahresbilanz an: In diesem Jahr konnten sie von sieben Spielen nur zweimal gewinnen. Zwei Partien gingen verloren, dreimal hieß es unentschieden. Auf das Spiel gegen die DFB-Auswahl hat man sich mit einem zweiwöchigen Trainingslager vorbereitet. Personell sind die „Tre Kronor“ („Drei Kronen“) sehr homogen besetzt. Vor allem die Defensive gilt als sehr routiniert und eingespielt. Im Sturm spielt Gunnar Andersson auf der rechten Position. Schwedens Torgarant ist zweifelsohne Kurt Hamrin. Bei der WM 1958 zählte er zu den herausragenden Akteuren des Vizeweltmeisters und schoss im Halbfinale das entscheidende Tor gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland.

3. November 1964