Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

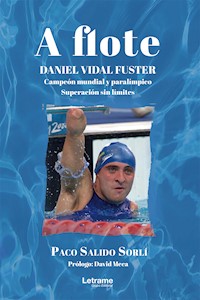

Daniel Vidal perdió los brazos a los seis años y, a pesar de su convulsa adolescencia, supo enderezar su vida y llegar a la cúspide del deporte paralímpico mundial y realizar una gesta que ningún ser humano antes había logrado. La biografía de Daniel Vidal Fuster es, sin duda, la demostración de lo que la voluntad humana es capaz de conseguir con esfuerzo, perseverancia y sin dejar de creer jamás en sí mismo y en sus posibilidades. No es solo el primer ser humano sin brazos en atravesar el Estrecho de Gibraltar a nado, es mucho más.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© PacoSalidoSorlí

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz

Diseño de portada: Rubén García

Supervisión de corrección: Ana Castañeda

ISBN: 978-84-1144-314-2

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

Dedicado a la memoria de

mi padre y mi hermano Agustín.

A mi madre por el amor que me da y por

haberme ayudado siempre

de forma incondicional.

A mis hermanos Mercedes, Vicente y María Ángeles,

por todo lo que han sufrido

y el amor que me han dado.

A mi mujer, Daniela,

a quien tanto amo y tanto le debo,

y a mis tres hijos, Ariadna, Dafne y Derek

que son el mayor tesoro que me ha dado la vida

DANIEL VIDAL FUSTER

.

Dedicado a mi hija Emma,

El ser más maravilloso del mundo

y por quien daría la vida

A Teresa, mi madre,

la persona que me lo enseñó todo,

que nunca me falla y me da su amor incondicionalmente.

Mi referente en la vida.

A mis hermanos y sobrinos y en especial

a la memoria de mi hermana Nuria,

de quien aprendí la generosidad y

a luchar sin descanso ante la adversidad.

PACO SALIDO SORLÍ

PRÓLOGO

El libro que tiene en sus manos no es la biografía de un deportista como los demás, tampoco la de un hombre con una grave discapacidad, ni siquiera se trata de una simple historia de superación personal. Daniel Vidal Fuster es un hombre como cualquier otro, un hombre que, a pesar de haber perdido los brazos en un terrible accidente a los seis años de edad, y a pesar de haberse convertido en uno de los deportistas más laureados de la historia de España, sigue siendo el chaval de barrio que siempre fue. Dani no es un deportista discapacitado porque, por su forma de entender la vida, demuestra, día a día, que tiene, no una, sino mil capacidades distintas y muchas de ellas no están al alcance de la mayoría de las personas con dos brazos y dos pies.

Daniel Vidal sufrió un accidente que casi acaba con su vida sin apenas haber descubierto nada de ella aún y de inmediato superó las secuelas que el mismo le provocó. Por tanto, el suyo no es un ejemplo de superación de un nadador discapacitado sino, como a él le gusta decir, un atleta de élite que se esforzó, cada día, para ser el mejor en su categoría y a fe que lo consiguió. Sus mundiales, sus medallas en tres juegos paralímpicos distintos y sus récords paralímpicos y mundiales así lo acreditan. Pero, como digo, su vida va más allá.

Solo una gran persona, con un corazón enorme y un sentido de la solidaridad infinito sería capaz de enfrentarse a las mareas del estrecho de Gibraltar y atravesarlo nadando sin brazos, para reivindicar un mundo más justo para las personas con discapacidad. Y Dani lo hizo. Nadó durante más de seis horas, en una lucha que recuerda a la del pescador de «El viejo y el mar» de Hemingway, tanto por su fortaleza física ante la adversidad como por la mental.

Pero como digo, Dani es mucho más que un simple nadador de élite, es alguien que conserva todos los amigos de su infancia; alguien que ama profundamente a su familia y que sabe que hay que seguir luchando para que las generaciones venideras, las de sus hijos, puedan disfrutar de una vida con menos complicaciones de las que se le han ido presentando a él. Sus valores trascienden su vida deportiva y lo impregnan todo, dejando su sello personal por donde va.

Su participación activa en asociaciones de niños con discapacidad son un indicador más de su grado de compromiso y sensibilidad para con el mundo que le rodea.

Pero, además, estamos ante un atleta que siempre reivindicó el mismo trato entre deportistas de élite sin discapacidad y deportistas de élite con discapacidad y lo hizo ante todas las autoridades políticas y del deporte con las que se cruzó durante toda su vida deportiva. Aún hoy alza la voz para reivindicar el mismo trato para todos. Por tanto, el lector se encontrará en las siguientes páginas con una biografía viva, escrita con un ritmo ágil, que atrapa desde el inicio y que no permite que se abandone hasta el final. Esta curiosa biografía, escrita en primera persona, es el trabajo de muchos meses de colaboración entre Daniel Vidal y su amigo Paco Salido que, debido a los muchos paralelismos que han tenido sus vidas, ha sabido captar el espíritu y la esencia de cuanto ha ido transcurriendo en la vida del protagonista y lo ha sabido plasmar con una sencillez que el lector agradecerá desde la primera página.

DAVID MECA

.

Con David Meca después de una travesía

CAPÍTULO IMi vida no será como la de los demás

Si tienes una gran familia, tienes una gran vida

John Oates

Soy Daniel Vidal Fuster, el pequeño de cinco hermanos. Mercedes, Vicente, María Ángeles y Agustín. Mis hermanos, junto a mis padres, Mercedes y Vicente, han sido parte fundamental en mi vida y por ello quiero empezar mencionándolos, porque todo lo que el lector podrá descubrir en las siguientes páginas habría sido distinto sin su apoyo y su cariño constante. Lo bueno no lo habría sido tanto y lo malo habría sido infinitamente peor.

Nací y crecí en la Bosca, un barrio periférico de Burriana, en la provincia de Castellón. Mi barrio, a pesar de ser el más humilde de la ciudad, siempre fue mi hogar, mi refugio. Crecí entre naranjos, acequias, descampados de tierra y, aunque en mi barrio a nadie le sobraba nada, todos teníamos lo que nece sitábamos porque nos teníamos los unos a los otros. A pesar de que mi barrio forma parte de una ciudad, puedo decir que pasé mi infancia en un entorno rural ya que casi nunca pisábamos el centro, excepto para realizar alguna compra especial, acompa ñando a nuestros padres.

En aquellos años, principios de los ochenta, a pesar de las dificultades económicas que muchas de nuestras familias podían vivir, nosotros los niños, no percibíamos dichas carencias. Aprendimos a vivir con poco y nos sentíamos felices porque, a nuestra manera, éramos libres, y eso lo era todo para nosotros. Crecí en aquellas calles en las que aprovechábamos los baches para jugar a canicas, nos hacíamos porterías con piedras y jugábamos largos partidos de fútbol en mitad de la calzada o en el «campet», un gran descampado de tierra situado a pocos metros de mi casa o en la «sendeta», una senda que atravesaba varios huertos de naranjos… Jugábamos sin temor a ser atropellados porque el tráfico, en aquellos tiempos, no era un problema aún. Construíamos cabañas entre los naranjos, nos bañábamos en la Tanda, una gran acequia en la que nos sumergíamos tras llenarla cerrando sus compuertas, y que convertíamos en una piscina, que a nosotros nos parecía olímpica. Más adelante descubriría la de «la Bota», otra gran acequia, que no era más que la continuación de la Tanda, pero en el otro lado de la ciudad, a la que iría a nadar en multitud de ocasiones durante mi niñez y adolescencia. Los juegos de calle ocupaban nuestra vida en aquellos primeros años exentos de preocupaciones.

Hoy guardo vagos recuerdos del tiempo previo al día que cambió mi vida para siempre, pero todos ellos gratos. Los recuerdos posteriores al fatídico día aparecen algo más claros, aunque con las lagunas típicas por el paso de los años y la temprana edad de la que estoy hablando.

Desde muy pequeño tuve dos grandes amigos, Ángel Cátedra y Kiko Pedreño. Juntos recorríamos los huertos de naranjos, íbamos a la que nosotros llamábamos «la casa de los hippies», una alquería abandonada y en situación de derribo, que para nosotros era como la casa del terror. Allí solíamos imaginar historias de miedo e intentábamos asustarnos los unos a los otros. Al lado del Instituto de bachillerato había una torre de alta tensión a la que solíamos subir trepando, para ver quien llegaba antes arriba. Hacíamos hogueras y jugábamos alrededor de ellas. Durante las Navidades, agujereábamos latas vacías de aceite de coche, que encontrábamos en el «campet» y alrededores, y las atábamos con cuerdas. Jugábamos a correr arrastrándolas, haciendo el mayor ruido posible.

En otras ocasiones, saltábamos el muro de un almacén de naranjas cercano a la Panderola y cogíamos carburo. La Panderola era una vieja máquina de tren, convertida en figura central de una plaza que lleva su mismo nombre y que representa a la antigua vía del tren que comunicaba a Burriana con los pueblos colindantes. Con el carburo que obteníamos del almacén llenábamos los botes y los poníamos sobre las hogueras que hacíamos. Con el calor explotaban y subían disparados hacia el cielo provocando una gran explosión. Para nosotros eran como bombas atómicas y nos divertía aquel estruendo, pero imagino que, en aquellos años, en los que los avisos de bomba estaban a la orden del día, más de un vecino se debió llevar algún susto con aquellas explosiones inesperadas.

Aquel año mis padres me dieron una gran alegría al hacerme fallero de mi barrio, la Bosca. De aquella semana fallera me quedan escasos recuerdos, apenas el traje típico con el que me vistieron y alguna paella con los compañeros de la falla. Aunque, como digo, a pesar de que no guardo muchos detalles en mi memoria, sí que conservo grandes sensaciones de aquellos días felices.

Tras la cremà del 19 de marzo de aquel año, llegó el regreso a las clases y, pocos días después, el hecho que cambiaría mi vida para siempre.

Aquel 22 de marzo de 1982, al terminar las clases, salí a jugar, como hacía cada día. Mi madre me regañó, me dijo que me quedase en casa, pero no le hice caso y salí en dirección a los huertos de naranjos. Mis amigos Ángel Cátedra y Kiko Pedreño no vinieron aquella tarde. Ángel debía estar en clases de refuerzo, desconozco dónde estaba Kiko aquella tarde. No sé muy bien si me acompañaba alguien, pero creo recordar que fui solo. Lo que sí recuerdo es que subí a la torre de alta tensión que había al lado del Instituto Jaime I. Quería colgar uno de los banderines que, durante la semana de fallas, acostumbrábamos a colgar en las ventanas de las casas para engalanar el barrio. Me encaramé hacia lo más alto y sin saber cómo, segundos después, mi vida cambió para siempre. Me colgué del cable y de repente resbalé, me cogí con fuerza e intenté poner el pie sobre uno de los peldaños de la torre y de inmediato sentí un latigazo salvaje que recorrió cada centímetro de mí cuerpo. Salí despedido por los aires, mi cuerpo cayó como cae un saco de cemento sobre el suelo. Tras convulsionar varias veces perdí el conocimiento. Me acaba de atravesar el cuerpo una descarga de treinta mil voltios que me dejó inconsciente. Aún hoy no me explico cómo salí vivo de aquello.

Yo tenía seis años, así que mis recuerdos viven entre difusos y contaminados por las versiones que me han ido contando sobre lo que realmente sucedió. Resulta curioso ver la cantidad de personas que, durante todos estos años, me han ido dicien do que estaban allí, en el momento en que todo sucedió, que lo presenciaron todo. Algunos de ellos me han llegado a decir que me recogieron del suelo después de verme caer tras el fogonazo. Lo cierto es que yo no recuerdo nada porque, como digo, perdí el conocimiento de inmediato.

Según las versiones más creíbles fue Virginia Pastor, una vecina del barrio, junto a otros vecinos que se hallaban cerca, de quienes ignoro las identidades, quienes me ayudaron. A todos ellos les estaré eternamente agradecido. Gracias a la velocidad a la que Virginia y los demás vecinos me llevaron al ambulatorio conseguí salvar la vida. También me han contado que uno de los vecinos, que me recogió del suelo, quedó tan impresionado que se desmayó. La verdad, yo no lo recuerdo y no sé exactamente de quién se podría tratar.

En el ambulatorio llamaron a la ambulancia. En aquella época no había conductores de ambulancias, así que eran los propios agentes de la policía local quienes se encargaban de conducirlas. Manolo Cátedra fue el encargado de recogerme y trasladarme, primero al Hospital General de Castellón y después a Valencia. Manolo era el padre de mi amigo Ángel, quien acostumbraba a subir al poste de la luz con Pedreño y conmigo. Así que imagino lo difícil que debió resultarle realizar el trayecto desde Burriana hasta el Hospital la Fe de Valencia, pasando por Castellón, en aquel Simca 1200 convertido en ambulancia. Mi cuerpo convulsionaba de tal forma que en varias ocasiones estuve a punto de tocar con la cabeza en el techo de la ambulancia.

Durante el trayecto recuperé la conciencia un par de veces. La primera me vi sobre una camilla y me llevaban a toda velocidad por el pasillo del hospital. Escuchaba el sonido de unas camillas golpeándose con otras y veía pasar las luces blancas del techo a toda velocidad. Lo curioso es que esa imagen no se produjo en el hospital sino, como digo, en la ambulancia, por lo que no sé si tendría que ver con las llamadas ECM (experiencias cercanas a la muerte) que tantas veces he visto después en el cine. Lo cierto es que parecía absolutamente real. Sin embargo, al contrario de lo que pudiese parecer, no sentía ansiedad alguna. Mientras mi pequeño cuerpo malherido corría sobre aquella camilla, bajo las luces blancas, me invadía una sensación placentera de calma total.

En mi segundo momento consciente, recuerdo ver a los médicos gritando «está muerto, está muerto». A mi lado estaba mi madre llorando desesperada. Yo intentaba decirle que estaba vivo, que no sufriese, pero mis esfuerzos por articular palabra eran inútiles. Intentaba mover la cabeza, pero tampoco lo conseguía. Ni un simple parpadeo pude realizar para aliviar su dolor y enviarle un mensaje de esperanza. Solo cuando se abalanzó sobre mí para abrazarme, creyéndome muerto, conseguí lanzar un golpe de respiración fuerte. ¡Mamá, tu hijo no ha muerto!

Los siguientes tres meses permanecí en la UCI del Hospital la Fe de Valencia. Tras un periodo en coma, puede que inducido, no lo sé, lo primero que vi, al abrir los ojos, fueron los vendajes en ambas piernas. Vi mi pierna derecha en alto y un segundo después, que me faltaba el brazo izquierdo. El shock fue tan grande que aquella imagen jamás se borrará de mi mente.

De aquellos días recuerdo una sed constante, ya que no me permitían beber. De vez en cuando se acercaba una enfermera y me mojaba los labios con una gasa, pero eso era todo. Me dolía todo el cuerpo, era tanto el dolor que ni siquiera lo abarcaban las lágrimas. Recuerdo la cara de mis padres mirándome desde el otro lado del cristal y yo queriéndoles abrazar, queriendo decirles que estaba bien, que no se preocupasen por nada, que les quería mucho. Me partía el alma verlos allí, a escasos metros de mí, a través de una pequeña ventana, con los ojos llorosos, intentando no romperse ante mí, pero con los rostros desencajados por el dolor. Pero yo no podía hablar, así que me limitaba a mirarles, sonreír e intentar expresarlo todo con la mirada.

Un día entró el doctor y me dijo que moviese los dedos de la mano derecha. Lo intenté con todas mis fuerzas, los dedos respondían al subirlos, pero caían por su propio peso y, además, el pulgar había ennegrecido. Tenía gangrena. Lo mejor habría sido amputar el dedo pulgar pero, tal vez porque en aquellos tiemposno tenían los conocimientos médicos que tienen ahora, el doctor decidió abrirme la barriga e introducir la mano dentro, para que circulase la sangre y así curar la gangrena del pulgar. Aún hoy sigo sin entender esa técnica. Pasados unos días volví al quirófano, extrajeron la mano de mi barriga y vieron que la gangrena, lejos de desaparecer, había avanzado. Ahí fue cuando decidieron amputarme la mano derecha. Otra vez a sufrir esos terribles dolores que solo puede imaginar quien ha pasado por algo similar.

Semanas después me trasladaron a la tercera primera, era la planta de quemados. De aquellos días recuerdo que las curas eran insufribles, con un dolor indescriptible. Solo el trato y las sonrisas del doctor Montañana, que era un hombre afable y divertido, y de las magníficas enfermeras que me atendían y cuidaban, me hacían sentir un poco mejor. A la doctora Francés le tenía miedo, tal vez por su aspecto de seriedad, sus cabellos blancos y su tono de voz, que me imponían miedo y respeto a la vez. Jamás la vi sonreír, pero, aunque a mí me intimidaba, en su trabajo era una profesional excelente.

Con el paso de los días mis heridas cicatrizaban y fui recuperando fuerzas. Empecé a salir de la habitación y a relacionarme con otros pacientes. La sala de espera era nuestro lugar de reunión. Allí había una televisión común y aunque algunos pacientes traían su propia televisión, eran pocas las habitaciones que la tenían, así que la sala de espera solía estar muy concurrida. Allí jugábamos al parchís, a la baraja, leíamos la prensa, tebeos; nos animábamos unos a otros. Era una época en la que aún se permitía fumar en las salas de espera de los hospitales, así que los pacientes y las visitas se reunían allí para apurar cigarrillo tras cigarrillo, dejando una nube de humo flotando que era más propia de los ambientes de fiesta que de un hospital. Sin darme cuenta, mi estancia en el Hospital la Fe había pasado de ser un infierno a ser un lugar agradable en el que me sentía querido y muy bien tratado por todos.

Poco a poco fui recobrando la confianza. Al mismo tiempo que cicatrizaban las heridas por fuera, lo estaban haciendo por dentro. Ya me sentía preparado para dar el siguiente paso, la rehabilitación y el aprendizaje que me permitiría volver a casa e intentar hacer vida normal. Tenía que aprender a hacerlo todo sin brazos y de eso se encargarían principalmente en el colegio que había habilitado en el sótano del hospital, junto al gimnasio y en otra estancia en donde me iban a enseñar a ser autónomo. En el colegio del hospital aprendí a leer con fluidez, a sumar y restar y, sobre todo, a escribir.

Primero me enseñaron a escribir con el pie, después aprendí a hacerlo con el muñón, más tarde aprendería a escribir con la boca. Continué adaptándome a las circunstancias y buscando siempre escribir de la forma más cómoda para mí. Hoy en día escribo con la boca y el muñón al mismo tiempo.

Aprendí a coger un vaso y beber, a comer con cubiertos, a vestirme casi sin ayuda de nadie, a ponerme los zapatos… Lo de ponerme los calcetines fue harina de otro costal. Creo que fue una de las cosas que más me costó aprender. Aún hoy, a pesar de que ya no supone un problema, cuando pienso en aquellos momentos me entran sudores.

Los problemas serios llegaron cuando me dijeron que tenía que llevar brazos ortopédicos. Adaptarme a ellos fue un auténtico quebradero de cabeza porque nunca me sentí cómodo con aquellos brazos con manos en forma de gancho. Pesaban mucho y me costaba realizar cualquier tarea. El simple hecho de comerme un bocadillo se convertía en una odisea, el bocadillo acababa hecho trizas y por el suelo.

Tiempo después, cuando recuperé mi vida, en mi barrio, decidí que no iba a seguir utilizando aquellas prótesis. Al principio, cuando tenía revisión con mi ortoprotésico, el doctor Sotos, ensuciaba la prótesis a propósito para que pareciese que la utilizaba. Mi madre insistía en que tenía que utilizarlas por mi bien, pero yo no las soportaba. Más tarde decidí ser sincero con él y explicarle que esas prótesis eran más una complicación que una ventaja. Él intentó convencerme de que, aparte de la utilidad, tenían una doble función, la estética y equilibrar mi cuerpo para no sufrir una desviación de columna que, a la larga, me traería más problemas aún. No me convenció. Le dije que no tenía brazos y que la estética me daba lo mismo, con prótesis o sin